自要素禀赋理论建立以来,对贸易要素含量(factor content of trade) 的研究就成为新古典贸易理论的核心内容。HOV(Heckscher-Ohlin-Vanek) 模型通过在要素禀赋与净贸易量之间建立确定的数量关系使实证检验以要素禀赋为基础的比较优势成为可能。近年来,以国际生产分割(fragmentation) 为表现形式的全球价值链分工(Global Value Chains,GVCs) 体系得以形成。GVCs分工模式下商品和要素的国际流动,企业行为的国际分布,模糊了贸易利益分配主体之间的界限。贸易收益不再凝结在国家或行业层面,要素成为参与价值链分工的基本单位(李宏艳、王岚,2015)。揭去“商品”这一层面纱,分析一国贸易的要素含量可以更清晰、更本质地了解一国贸易优势所在(刘瑶,2011)。

中国已经成为全球第一大出口国,高技术产品则成为中国出口的主导产品。但是如果剔除国外价值增值对中国出口的贡献,就会发现在参与国际分工过程中真正在中国国内完成的价值增值非常有限。以电子光学设备为例,2011年国内价值增值在中国该行业出口中的比例仅占到46.2%①。剔除、国队增加值还不足以明确中国参与国际分工的比较优势,因为当前国际分工体系下要素的跨境流动导致要素可以流动到国外创造价值增值并获取要素报酬。这意味着即使是中国出口中的国内价值增值也会包含外国要素创造的价值增值,同理外国出口中也会包含由中国要素创造的价值增值。唯有从所有权角度厘清中国贸易要素含量,才能从根本上还原中国的贸易获利能力;唯有通过对中国贸易要素含量进行解构,才能识别出中国参与国际分工的比较优势,为中国对外贸易的转型升级以及贸易获利能力的提升寻求方向和空间。

①数据来源:WTO-OECD TiVA数据库。

全球价值链背景下关于要素含量的研究主要分为两类:一类是考察一国单边贸易要素含量;另一类是考察双边贸易要素含量。在单边贸易要素含量方面,Riemer(2006)构建了一个融入可贸易中间品的贸易要素含量测度框架。Trefler and Zhu(2010)构建了同时考虑中间品和国家间技术差异的贸易要素含量测度框架,将一国净贸易流量生产过程中运用的世界范围内的生产要素称为“贸易的实际要素含量②(actual factor content of trade)”。Stehre et al.(2012)则在贸易增加值基础上,构建了贸易增加值要素分解方法。利用该方法,Timmer et al.(2013;2014) 以及Los et al.(2015)的研究表明,资本在新兴经济体和高收入国家出口增加值中的比重均出现上升;在新兴经济体中,低技术劳动占增加值比重下降。在关于中国单边贸易要素含量的研究中,Milner et al.(2010)计算了1997年和2004年中国贸易的要素含量,但没有区分加工贸易和一般贸易。刘瑶(2011)意识到中间品贸易对中国贸易要素含量的影响,发现忽略中间品贸易会造成中国制造业要素净出口的严重高估。Stone et a1.(2011) 发现在剔除中间投入后中国熟练劳动力的净出口为负,而非熟练劳动力与资本的情况相反。常黎、胡鞍钢(2011)发现,1992-2002年中国的贸易要素结构日益向着出口低级技能劳动要素、进口高级技能劳动要素和资本要素的方向演变。

②这一提法源自Deardorff(1982)。

在双边贸易要素含量方面,Choi and Krishna(2004)做出了开拓性研究③,在放松HOV定理中要素价格均等化、偏好同位相似等假设前提的条件下,在双边层面对HOV定理进行检验。Artal et al.(2007)利用Choi and Krishna(2004)的方法在西班牙区域间双边贸易层面上对HOV定理中的相关假设条件进行验证,得出了与Choi and Krishna(2004)类似的结论。程大中(2014)沿用Choi和Krishna(2004)的方法,同时引入国家间生产技术差异和要素成本,从中间品和最终产品两个层面评估了在 GVCs分工背景下中国与主要贸易伙伴增加值贸易隐含的净要素含量流向扭曲程度。黎峰(2015)通过构建双边贸易收益核算模型,从总体规模、行业结构、实现方式等层面对中美双边贸易收益进行核算,但没有从要素层面对中美双边贸易利益进行分解。蒋庚华、张曙霄(2015)对中国整体出口以及双边出口中的国内价值增值进行要素分解,得出中国出口要素禀赋结构并没明显改善的结论。与本文研究最相关的是程大中等(2015),他们检验了HOV定理在中美增加值贸易层面的有效性,结果表明资本与高技能劳动力的流向与HOV理论预期的偏离度较高;与进口相比,中国出口隐含的资本(相对于劳动力) 跨国流向偏离理论预期的程度较高。

③Debaere(2003)将两国要素禀赋差异与两国贸易要素含量相关联,发现两国要素禀赋差异越大,两国贸易要素含量的差别也越大,并支持了HOV模型的结论。但是,它从本质上讲只是比较了两国单边贸易要素含量,并将其与两国要素禀赋相关联,并没有实现真正意义上对双边贸易要素含量的分解。

需要指出的是,程大中(2014)和程大中等(2015)在计算增加值贸易要素含量时,采用的是国内投入产出表(domestic input-output matrix),“以剔除中间品和最终品贸易中的外国要素含量从而得到仅来自本国的净要素含量”。这样的处理方法仅考虑了中间品在国内部门之间的循环,而忽略了作为GVCs重要特征的中间品在国际之间的流转,因此会导致要素含量的遗漏问题。鉴于此,本文可能的边际贡献体现在两个方面:其一,在厘清GVC背景下 “贸易要素含量”和“要素贸易”内涵基础上,区分了属权原则和属地原则的双边要素贸易和贸易的要素含量,利用增加值贸易的要素分解方法并基于国家间投入产出表(inter-country input-output tables,ICIOs) 同时考虑中间品和国内循环和国际循环,提出了适于GVC分工体系的双边贸易要素含量和要素贸易的测算框架,并通过将要素贸易分解为直接要素贸易和间接要素贸易,实现了对生产要素分工位置的间接刻画。本文以中美贸易为研究对象,通过测度两国出口要素结构,明确两国参与国际分工比较优势来源;通过测度并分解中美双边要素贸易,实现了对双边贸易利益的要素分解,以及对HOV定理在双边层面的检验;其二,以中美双边要素贸易为对象,验证HOV定理在GVC分工体系下的有效性,并从劳动生产率差异、FDI和离岸生产以及要素收入差异等方面解释其原因,文章的后续结构安排如下:第二部分,方法和数据,在厘清关键概念基础上,构建GVCs下双边贸易要素含量的测度框架并介绍数据来源;第三部分,分析中美单边贸易要素含量分解结果,明确中国参与国际分工的优势和提升空间;第四部分,分析中美双边贸易要素含量分解结果,并就HOV定理是否成立进行探讨;第五部分,结论性评述。

二、 方法和数据 (一) 贸易要素含量测算框架 1. 单边贸易要素含量令g=1,…,G表示部门,i,j=1,…,N表示国家,f=1,…,K表示生产要素,Vi表示国家i的要素禀赋。令Aijg,h表示j国生产1单位h产品所需投入的i国g部门中间品的数量,也即国家间投入产出表(Inter-country Input-Output Tables,ICIOs) 中的直接消耗系数。写成矩阵形式有:

| ${{Y}_{ij}}={{A}_{ij}}{{Q}_{j}}$ | (1) |

其中,Qj(G×1) 表示j国产出向量,Aij(G×G) 表示国家间直接消耗矩阵,Yij表示j国生产过程中消耗的i国中间品。 令Di(K×G) 表示要素直接消耗矩阵,其中的元素(f,g) 表示i国生产单位产品g直接消耗的要素f的数量。为了确保要素被充分利用,假设DiQi=Vi 。国家j从国家i的进口Mij为:

| ${{M}_{ij}}={{Y}_{ij}}+{{C}_{ij}}$ | (2) |

其中Cij表示j国对i国最终产品的消费。国家i的出口为:

| ${{X}_{i}}={{Q}_{i}}-{{A}_{ii}}{{Q}_{i}}-{{C}_{ii}}$ | (3) |

其中,AiiQi表示用于本国生产的本国中间品,Cii表示被本国消费的产品。

考虑到国家间生产技术的差异,国家间中间品直接消耗矩阵A是一个NG×NG的矩阵:

| $A=\left[ \begin{matrix} {{A}_{11}} & {{A}_{12}} & \cdots & {{A}_{1N}} \\ {{A}_{21}} & {{A}_{22}} & \cdots & {{A}_{2N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ {{A}_{N1}} & {{A}_{N2}} & \cdots & {{A}_{NN}} \\ \end{matrix}\text{ } \right]$ | (4) |

矩阵A中的非对角线元素表示对进口中间品的消耗。生产矩阵Q、消费矩阵C以及贸易矩阵T分别为:

| $\begin{align} & Q={{\left[ \begin{matrix} {{Q}_{1}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & {{Q}_{2}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & {{Q}_{n}} \\ \end{matrix} \right]}_{\left( NG\times N \right)}}, \\ & C={{\left[ \begin{matrix} {{C}_{11}} & {{C}_{12}} & \cdots & {{C}_{1N}} \\ {{C}_{21}} & {{C}_{22}} & \cdots & {{C}_{2N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ {{C}_{N1}} & {{C}_{N2}} & \cdots & {{C}_{NN}} \\ \end{matrix} \right]}_{\left( NG\times N \right)}}, \\ & T={{\left[ \begin{matrix} {{X}_{1}} & -{{M}_{12}} & \cdots & -{{M}_{1N}} \\ -{{M}_{21}} & {{X}_{2}} & \cdots & -{{M}_{2N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -{{M}_{N1}} & -{{M}_{N2}} & \cdots & {{X}_{N}} \\ \end{matrix} \right]}_{\left( NG\times N \right)}} \\ \end{align}$ | (5) |

由(2) 式和(3) 式,有

| $T=Q-AQ-C$ | (6) |

整理得到:Q=I-A-1C+T,其中C+T是消费和贸易的加总,表示最终需求;令 B≡I-A-1(NG×NG),也即里昂惕夫逆矩阵,表示最终需求多增加1单位所需投入的中间品。定义要素直接消耗矩阵D(K×NG):

| $D\equiv \text{ }\left[ {{D}_{1}},{{D}_{2}},\ldots ,{{D}_{N}} \right]$ | (7) |

表示生产1单位产出需要投入的要素增加值。定义BF≡DI-A-1为要素完全消耗矩阵,也即最终需求增加1单位所需投入的要素增加值。令F表示贸易实际要素含量,也即生产i国净贸易流所需投入世界范围内的所有要素:

| $F={{B}_{F}}T$ | (8) |

(1) 要素贸易与贸易的要素含量

与单边贸易不同,双边贸易要素含量的“双边”不仅涉及地理意义的双边还涉及所有权意义上的双边。这里需要厘清两个关键概念:其一,要素贸易(factor trade),指被包含在商品贸易中从一国转移到另一国的生产要素增加值。双边层面下,要素出口指由一国生产要素创造的用于满足进口国生产和消费的价值增值;要素进口指一国进口中包含的另一国生产要素创造的增加值;其二,净贸易要素含量(factor content of net trade flow),也即一国贸易差额中蕴含的要素含量。第一个概念将要来源地变更作为判定标准,包含了一国进口中蕴含的由另一国所属的生产要素创造的价值增值,而不考虑该要素含量是蕴含在进口国从出口国的直接进口中还是蕴含在进口国通过第三国的间接进口中。第二个概念以要素是否被包含在跨越两国国境的商品中为判定标准,只要要素被包含在两国贸易品中,就视为双边贸易要素含量的一部分,而不论该要素属于哪个国家,这意味着双边贸易的要素含量可能包含第三国要素。也正因如此,Trefler and Zhu(2010)构建的方法不能用于双边要素贸易的计算(Johnson,2014)。而在考察单边贸易时,要素贸易与贸易要素含量的内涵是一致的。

那么在GVC分工背景下,哪个概念更加符合HOV定理的内涵?作者认为是“要素贸易”。如Vanek(1968)所述,“一个劳动丰裕的国家应该出口劳务,而一个资本丰裕的国家应该出口资本投入”,也即一国应是“其”丰裕要素的净出口国(Trefler and Zhu,2010)。换言之,一国应该是“它所拥有的”相对丰裕要素的净出口国,而不是该国净出口中蕴含较多的“该类”要素。具体到双边层面,假设r国是相对劳动丰裕的,s国是相对资本丰裕的。按照HOV定理,r国进口中包含的s国资本要素含量(也即s国对r国出口的资本,Ksr) 要多于s国进口中包含的r国资本要素含量(r国对s国出口的资本,Krs),也即s国实现了对r国的资本要素的净出口(Ksr-Krs>0);同时,s国进口中包含的r国劳动要素含量(r国对s国出口的劳动,Lrs) 要多于r国进口中包含的s国劳动要素含量(s国对r国出口的劳动,Lsr),也即r国实现了对s国的劳动要素净出口(Lrs-Lsr>0)。剔除贸易失衡的影响,双边层面上HOV定理成立至少应意味着r国对s国出口的劳动/资本比(L/Krs) 要高于s国对r国出口的劳动/资本比(L/Ksr),也即L/Krs>L/Ksr。

现有双边贸易含量的研究主要采用的是双边净贸易要素含量的概念。这一概念由于没有考虑要素来源地的归属,在要素(尤其是资本) 充分流动的情况下存在弊端。原因在于GVC分工体系下,要素被蕴含在中间品或服务中在国家之间的来回流动,实现了以商品贸易为载体的要素贸易(factor trade)。以中美贸易为例,从发达国家和新兴市场国家进口中间品,加工装配后再出口是中国参与国际分工的主要方式,因此中国对美出口中包含了大量其他国家(包括美国) 生产要素贡献的价值增值,导致以总值贸易统计中国在双边贸易中处于顺差地位。考虑到发达国家相对丰裕的资本要素,这会导致对中美净贸易流量中资本/劳动比的高估,从而影响结论。因此,在检验HOV定理在双边层面上是否成立时,应该检验中美双边净要素贸易,而不是看中美净贸易(也即中美贸易顺差) 中的要素含量。

(2) 双边要素贸易

根据上述分析,在计算双边贸易要素含量时,需要剔除其他国家要素的贡献,但同时要考虑两国与第三国之间的贸易,因为要素可能通过第三国在两国之间流动。定义r国和s国要素直接消耗矩阵Dr和Ds(K×G)。同时剔除其他国家要素贡献,得到单独考虑一国要素时直接消耗矩阵Dr和Ds(K×NG):

| ${{D}^{r}}\equiv \left[ 0,\cdots ,{{D}_{r}},\cdots ,0 \right],{{D}^{s}}\equiv \text{ }\left[ 0,\cdots ,{{D}_{s}},\cdots ,0\text{ } \right]$ | (9) |

令BFr=DrI-A-1=DrB(K×NG),BFs=DsI-A-1=DsB(K×NG) 分别表示r国和s国生产要素完全消耗矩阵。提出T矩阵中的第r列和第s列,并使对角元素,也即r国和s国出口为零,就可以得到r国和s国的进口矩阵Mr和Ms(NG×1):

| ${{M}_{r}}=\left[ \begin{matrix} {{M}_{1r}} \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ {{M}_{Nr}} \\ \end{matrix} \right]\text{ },{{M}_{s}}=\left[ \begin{matrix} {{M}_{1s}} \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ {{M}_{Ns}} \\ \end{matrix}\text{ } \right]$ | (10) |

将r国生产要素完全消耗矩阵与s国进口矩阵相乘,就可以得到s国进口产品生产过程对r国生产要素的完全消耗,也即r国对s国的要素出口Frs(K×1):

| ${{F}_{rs}}={{D}^{r}}{{\left( I-A \right)}^{-1}}{{M}_{s}}={{B}_{F}}^{r}{{M}_{s}}$ | (11) |

类似的,s国对r国的要素出口Fsr(K×1) 为:

| ${{F}_{sr}}={{D}^{s}}{{\left( I-A \right)}^{-1}}{{M}_{r}}={{B}_{F}}^{s}{{M}_{r}}$ | (12) |

两国净要素贸易FBsr为:

| $F{{B}_{rs}}={{F}_{rs}}-{{F}_{sr}}={{B}_{F}}^{r}{{M}_{s}}-{{B}_{F}}^{s}{{M}_{r}}$ | (13) |

进一步,将双边要素贸易进一步分解为直接要素贸易(direct factor trade) 和间接要素贸易(indirect factor trade)。以r国对s国的要素出口为例,直接要素出口指被包含在r国对s国出口中的r国要素含量,也即r国对s国出口国内价值增值(domestic value added) 中的要素含量;间接要素出口指包含在s国从第三国进口中的r国要素含量。

令r国对s国的出口矩阵Ers以及s国对r国的出口矩阵Esr为:

| ${{E}_{rs}}=\left[ \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ {{e}_{rs}} \\ \vdots \\ 0 \\ \end{matrix} \right]\text{ },{{E}_{sr}}=\left[ \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ {{e}_{sr}} \\ \vdots \\ 0 \\ \end{matrix}\text{ } \right]$ | (14) |

其中,ers(N×1) 表示r国对s国的出口向量,esr(N×1) 表示s国对r国的出口向量。r国对s国的直接要素出口FrsDVA以及s国对r国的直接要素出口FsrDVA分别为:

| ${{F}_{rs}}^{DVA}={{B}_{F}}^{r}{{E}_{rs}},{{F}_{sr}}^{DVA}={{B}_{F}}^{s}{{E}_{sr}}$ | (15) |

r国对s国的间接要素出口FrsINDIC为:

| ${{F}_{rs}}^{INDIC}={{F}_{rs}}-{{F}_{rs}}^{DVA}={{B}_{F}}^{r}{{M}_{s}}-{{B}_{F}}^{r}{{E}_{rs}}={{B}_{F}}^{r}{{M}_{s}}-{{E}_{rs}}$ | (16) |

也即s国从第三国进口中蕴含的r国要素含量。s国对r国的间接要素出口FsrINDIR为:

| ${{F}_{sr}}^{INDIC}={{F}_{sr}}-{{F}_{sr}}^{DVA}={{B}_{F}}^{s}{{M}_{r}}-{{B}_{F}}^{s}{{E}_{sr}}={{B}_{F}}^{s}{{M}_{r}}-{{E}_{sr}}$ | (17) |

分解直接要素出口和间接要素出口的意义在于:一方面,直接要素出口在总要素出口中占比越多,表明贸易双方在价值链上的位置越接近,如果间接要素出口占比越大,则意味着出口国要素在达到进口国之间,需要在多个国家之间流转,这意味着贸易双方在价值链上的位置相对较远;另一方面,间接要素出口在总要素出口中占比越大,双边净贸易要素含量在反映两国要素禀赋时的偏差越大。

(二) 数据本文中所使用的投入产出数据和贸易数据均来自世界投入产出数据库(World Input-Output Database,WIOD)。该数据库包括世界投入产出表(World Input-Output Tables,WIOTs)、国家使用供给表(national use-supply tables)、国际使用供给表(international use-supply tables)、社会—经济账户表(Socio-economic Account,SEAs)、环境账户(Environmental Accounts,EAs) 等部分。本文主要使用其中的世界投入产出表和社会—经济账户表。WIOTs提供了1995~2011年间,包括27个欧盟成员国①、其他13个主要国家②以及“世界其他地区”在内41个经济体、35个部门③之间的投入产出数据。SEAs则提供了劳动和资本两种生产要素对各经济体特定行业直接增加值的贡献,同时根据劳动的平均受教育年限将劳动要素分解为高技术劳动、中技术劳动以及低技术劳动。利用SEAs中的数据,可以计算出各经济体特定行业单位产出对资本、高技术劳动、中技术劳动以及低技术劳动四种生产要素的直接消耗系数。

①包括奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙、瑞典和英国。

②包括加拿大、美国、巴西、墨西哥、中国、印度、日本、韩国、澳大利亚、台湾、土耳其、印度尼西亚、俄罗斯。

③包括生产行为产品分类(Classification of Products by Activity,CPA) 标准下16个商品部门和19个服务部门。由于本文考察的是中美双边货物贸易的要素含量,因此研究涉及以下16个行业:农业、畜牧业、林业和渔业(c1);矿业和采掘业(c2);食品饮料和烟草(c3);纺织原料及其制品(c4);皮革、皮革制品和鞋类(c5);木材及其制品(c6);纸浆、纸制品和印刷出版(c7);煤炭、炼油和核燃料(c8);化学原料及其制品(c9);橡胶和塑料制品(c10);其他非金属矿物(c11);基础金属和合金(c12);机械设备(c13);电子和光学设备(c14);运输设备(c15);其他制造业及回收(c16)。

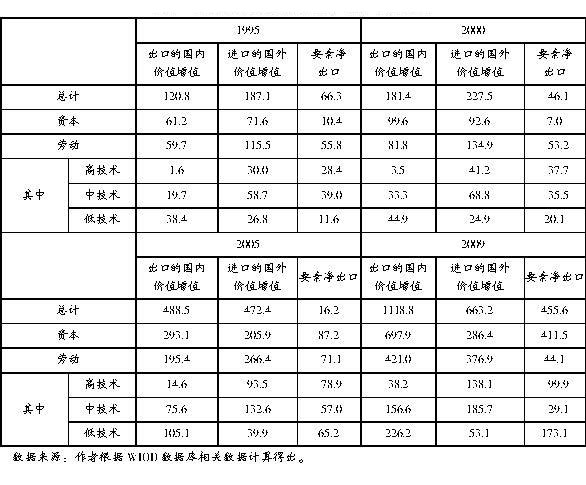

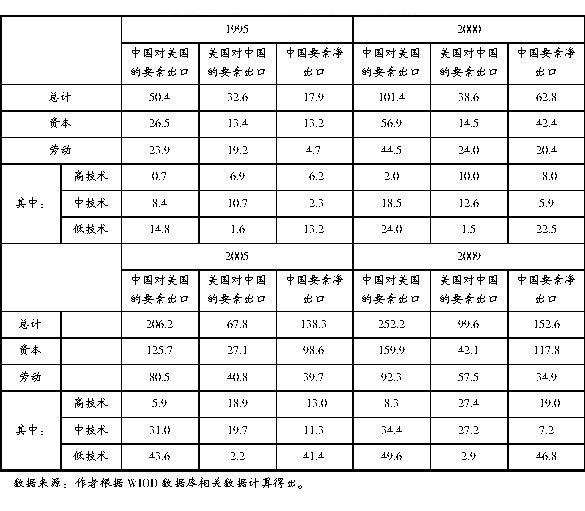

三、 中美贸易增加值要素含量解构 (一) 中国贸易增加值要素含量解构 1. 总体分析表 1中对1995、2000、2005以及2009年的中国出口的国内价值增值以及进口中的国外价值增值进行了要素分解。从表中可以看到:

| 表 1 中国贸易增加值要素含量(单位:十亿美元) |

第一,总值贸易差额与贸易增加值差额并不匹配。1995、2000、2005和2009中国均实现了总值贸易意义上的贸易顺差。但是如果剔除出口中的国外价值增值以及进口中回流的国内价值增值的话,1995年和2000年,中国出现了贸易增加值的净进口。由于增加值是由不同生产要素创造的,因此贸易增加值的净进口意味着中国进口的外国要素含量比中国出口的国内要素含量要多,这表明中国虽然处于顺差地位,但中国要素所有者的获利不及外国所有者。2005年,中国出现贸易增加值的净出口,并且规模在2009年得到进一步扩大,要素贸易和货物贸易地位错配的地位得以纠正,表明中国要素所有者正在通过参与国际分工获得更多的报酬。

第二,与劳动要素相比,中国在资本出口上的优势更加明显。首先,中国的资本要素净出口规模大于劳动要素。从表 1中可以看到,1995年中国资本要素和劳动要素同时出现净进口,但是资本要素净进口规模为104亿小于劳动要素净进口的558亿;2009年中国资本要素和劳动要素同时出现净出口,资本要素净出口规模为4115亿美元,远高于劳动的441亿。其次,中国的资本要素先于劳动要素实现净出口。从表中可以看到,2000年在中国整体贸易增加值出现逆差的情况下,中国资本要素扭转1995年的逆差状态实现70亿美元的净出口,而劳动要素依然维持着净进口状态,并于2009年实现净出口。

第三,中国劳动要素净出口主要依靠低技术劳动,在中高技术劳动上中国则处于净进口地位。从表 1中可以看到,中国在低技术劳动力上始终处于净出口地位且规模逐年扩大,从1995年的116亿美元增加到2009年的1731亿美元;与低技术劳动相反,中国在高技术劳动上处于净进口地位,规模从1995年的284亿美元增长到2009年的999亿美元;对于中技术劳动,中国也处于净进口地位,但是规模在逐渐收窄。以上情况表明,中国参与国际分工的主要优势来源是低技术劳动;而在中高技术劳动上仍存在劣势。这一点符合中国属于发展中国家的基本国情,也符合我们对中国参与国际分工模式的基本认识。

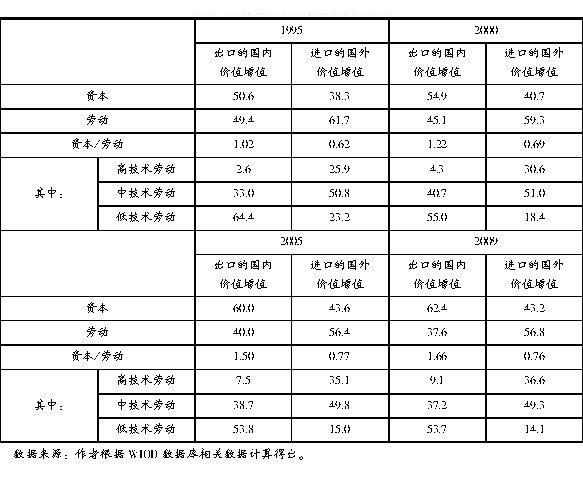

表 2在表 1的基础上,进一步明确了中国出口增加值和进口增加值的要素结构。从表 2中可以发现:第一,资本(劳动) 在中国出口增加值中的比例逐年提升(下降),导致中国出口和进口增加值中的资本/劳动比同时提升,分别从1995年的1.02和0.62提高到2009年的1.66和0.76;第二,中国出口增加值中的资本/劳动比始终高于进口,且差距逐渐扩大,这表明相对于进口,中国出口优势更多的集中在资本密集型环节,而不是劳动密集型环节!这与中国属于劳动相对丰裕国家的一般认识不符,需要进一步解释;第三,中国出口增加值中的劳动要素结构正在优化,体现为中、高技术劳动在中国出口劳动增加值中占比稳步提高,分别从1995年的33.0%和2.6%提高到2009年的37.2%和9.1%;而低技术劳动占比下降,从1995年的64.4%下降2009年的53.7%;第四,从中国进口增加值中劳动要素结构变化趋势看,高技术劳动在中国进口劳动增加值中比例提升,低技术劳动比例逐渐下降,中技术劳动占比保持平稳。高技术劳动在中国出口和进口劳动增加值中占比的同时提高,低技术劳动在中国出口(进口) 劳动增加值中比例的下降(提高),表明中国参与GVC分工的环节正在向着高技术劳动密集环节移动,正在附加值更高的环节或链条上与其他国家形成生产共担关系,出现了积极的转型升级迹象。

| 表 2 中国贸易增加值要素结构(%) |

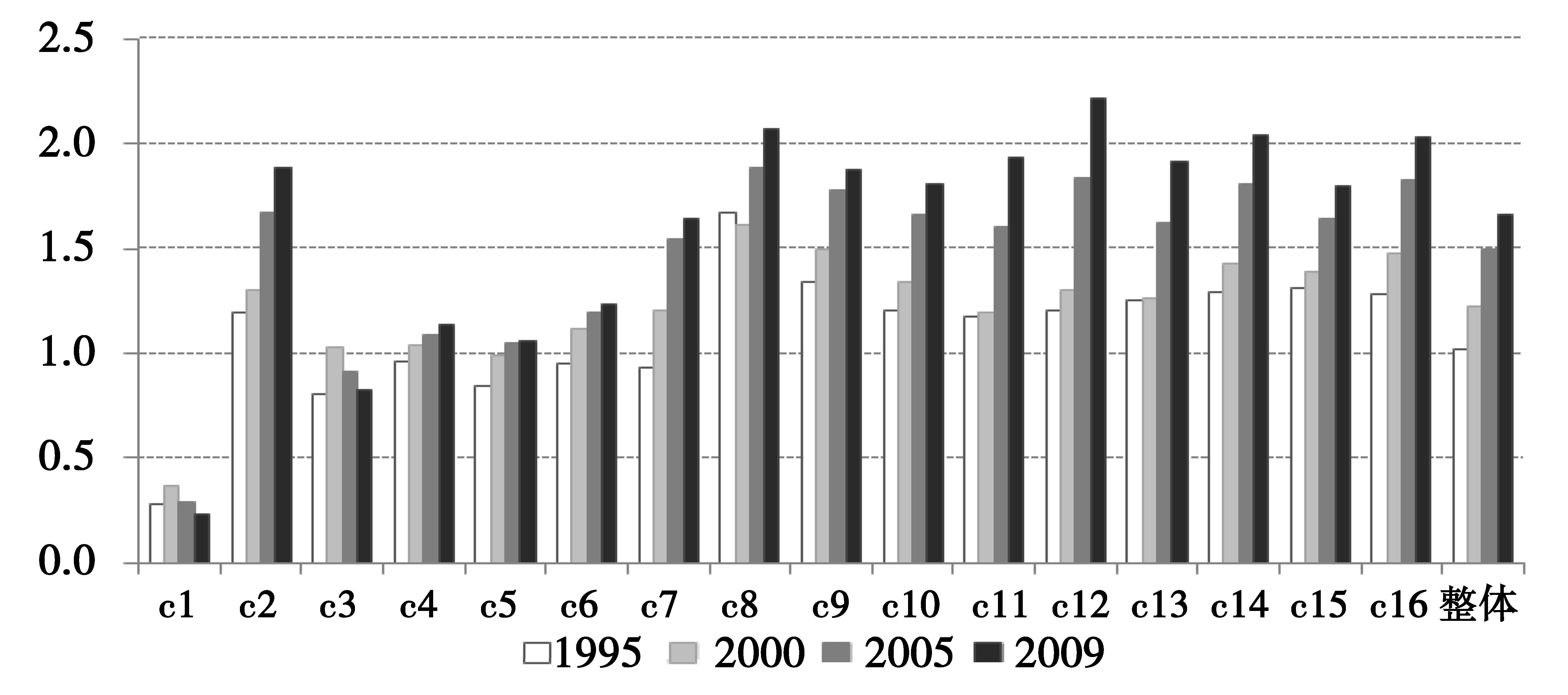

从图 1中可以看到,中国绝大多数行业出口的资本/劳动比都出现提升。在上述趋势的推动下,中国出口整体的资本劳动比从1995年的1.02提高到2009年的1.66。在16个行业中,资本密集度高的行业主要集中在基础金属和合金制造业(c12)、煤炭、炼油和核燃料业(c8)、电子和光学设备制造业(c14) 以及其他制造业及回收业(c16);资本密集度低的行业主要集中在初级制品行业(比如农林牧渔业、食品饮料和烟草制品业) 以及传统的劳动密集型行业(比如纺织原料及其制品业、皮革、皮革制品和鞋类制品业等)。

|

图 1 中国各行业出口增加值中的资本/劳动比 数据来源:作者根据WIOD数据库相关数据计算得出。 |

图 2进一步将劳动要素增加值分解为高技术劳动含量、中技术劳动含量以及低技术劳动含量,并对1995和2009年的劳动要素结构进行了比较。从图中可以看到,密集使用低技术劳动、部分依赖中技术劳动,较少投入高技术劳动是中国各行业的普遍特征。表现在,低技术劳动在所有行业出口劳动增加值中的比例都超过40%,而高技术劳动增加值在全部劳动增加值中的比例不及15%。整体而言,在中国制造业出口的劳动增加值中低技术劳动贡献最高(53.7%),中技术劳动次之(37.2%),高技术劳动最低(9.1%)。其中,低技术劳动作为劳动增加值第一来源的行业主要集中在农业、畜牧业、林业和渔业(c1);食品饮料和烟草(c3);纺织原料及其制品(c4);皮革、皮革制品和鞋类制品业(c5);木材及其制品(c6);纸浆、纸制品和印刷出版(c7);化学原料及其制品(c9);橡胶和塑料制品(c10);其他非金属矿物(c11) 以及其他制造业及回收(c16) 等初级产品以及传统劳动密集型行业。而中技术劳动要素作为劳动增加值第一来源的行业包括矿业和采掘业(c2);煤炭、炼油和核燃料(c8);基础金属和合金制造业(c12);机械设备制造业(c13);电子和光学设备制造业(c14) 以及运输设备制造业(c15)。目前尚没有行业以高技术劳动要素作为劳动增加值的第一来源。

|

图 2 各技术层次劳动在中国出口劳动增加值中的比重(1995和2009) 数据来源:作者根据WIOD数据库相关数据计算得出。 |

对比发现,中国劳动要素增加值结构正在优化,低技术劳动占比下降(皮革、皮革制品和鞋类制品业(c5) 除外),高技术劳动占比提升,中技术劳动占比保持相对稳定是各行业的普遍趋势。这一点在基础金属和合金制造业(c12);机械设备制造业(c13);电子和光学设备制造业(c14) 以及运输设备制造业(c15) 等行业体现的尤为明显。与上述行业相比,农业、畜牧业、林业和渔业(c1);食品饮料和烟草制品业(c3);纺织原料及其制品业(c4);皮革、皮革制品和鞋类制品业(c5);木材及其制品业(c6) 等传统劳动密集型行业的劳动要素结构优化并不显著,低技术劳动在上述行业劳动增加值中的比例下降的并不明显,皮革、皮革制品和鞋类制品业(c5) 甚至出现了提升,与之相伴随是高技术劳动占比的小幅提升,以及中技术劳动占比的下降,导致中高技术劳动在上述行业出口劳动增值中的比例提升并不明显。

综上,中国对外贸易增加值要素结构具有以下特征:第一,中国是劳动要素和资本要素的净出口国,劳动要素净出口主要源于低技术劳动,在中高技术劳动上仍是净进口国,表明中国拥有相对丰裕的资本和低技术劳动要素,而在中高技术劳动上相对稀缺;第二,中国出口增加值的资本/劳动比逐年提升且高于进口,表明中国在GVC分工中的资本密集型环节具有优势;第三,中国劳动力要素结构正在优化,这一点在GVC分工发展程度较高的行业体现的更加明显,而初级产品行业和传统劳动密集型行业的劳动要素结构优化并不明显,这意味着要素结构优化可能是提升中国参与GVC分工利益的关键,尤其值得关注。

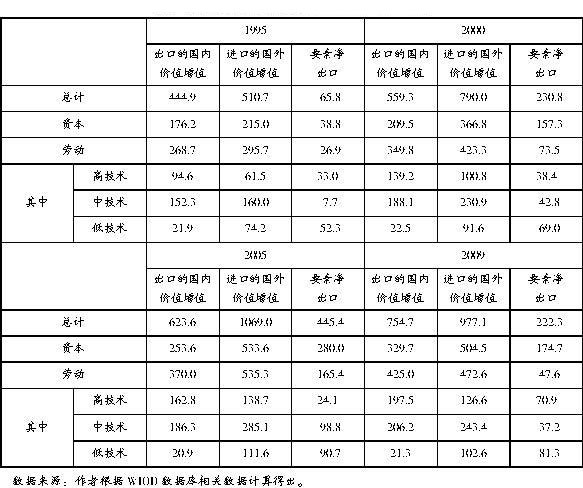

(二) 美国贸易增加值要素含量解构 1. 总体分析表 3对1995、2000、2005以及2009年美国出口的国内价值增值以及进口中的国外价值增值进行了要素分解。对比表 1和表 3可以看到,与中国贸易要素含量相比,美国的贸易要素结构呈现出截然不同甚至是相反的特征:首先,与中国要素净出口规模逐渐增长不同,美国要素净进口规模在不断扩大,反映出中国利用本国要素为其他国家生产,美国利用别国要素满足自身需求的巨大差异;其次,美国和中国在要素禀赋上存在强烈的互补性,表现在美国既是资本要素的净进口国,也是劳动要素的净进口国,且资本要素净进口规模大于劳动要素,表明美国参与GVC分工的优势来源已经不再是普遍认知中的资本要素,比较优势来源正在发生变化;再次,从劳动要素净出口结构看,低技术劳动是美国劳动净进口的主要部分,中技术劳动次之,而美国高技术劳动的净出口充分体现了其发达国家的要素禀赋特征。

| 表 3 美国贸易增加值要素含量(单位:十亿美元) |

比较中美增加值贸易的结构可以发现,出口和进口增加值中的资本/劳动比同时提高是两国共同的特征(表 4),表明GVC分工下无论是发达国家还是发展中国家,对资本的依赖程度都在提高。但是两国的差别也是很显著的:第一,美国出口增加值中劳动占比高于资本,且出口中的资本/劳动比低于进口,意味着在GVC中美国正在专业化从事技术密集型生产环节,而不是资本密集型生产环节;第二,美国出口(进口) 中的资本/劳动比低于(高于) 中国,表明中国作为发展中国家,正在依靠资本优势参与国际分工,而美国作为发达国家,正在依靠高技术劳动优势参与国家分工;第三,与中国劳动要素出口主要依靠低技术劳动不同,美国较高的资本/劳动比主要源于高技术劳动贡献的价值增值。因此,如果单纯考虑资本和劳动两种要素,中美两国的比较优势这看上去与HO理论不符,但是通过分解两国劳动要素结构,可以发现中国的比较优势主要源自资本和低技术劳动,而美国则主要高技术劳动,这是符合对两国要素禀赋的认识的。

| 表 4 美国增加值贸易要素结构(%) |

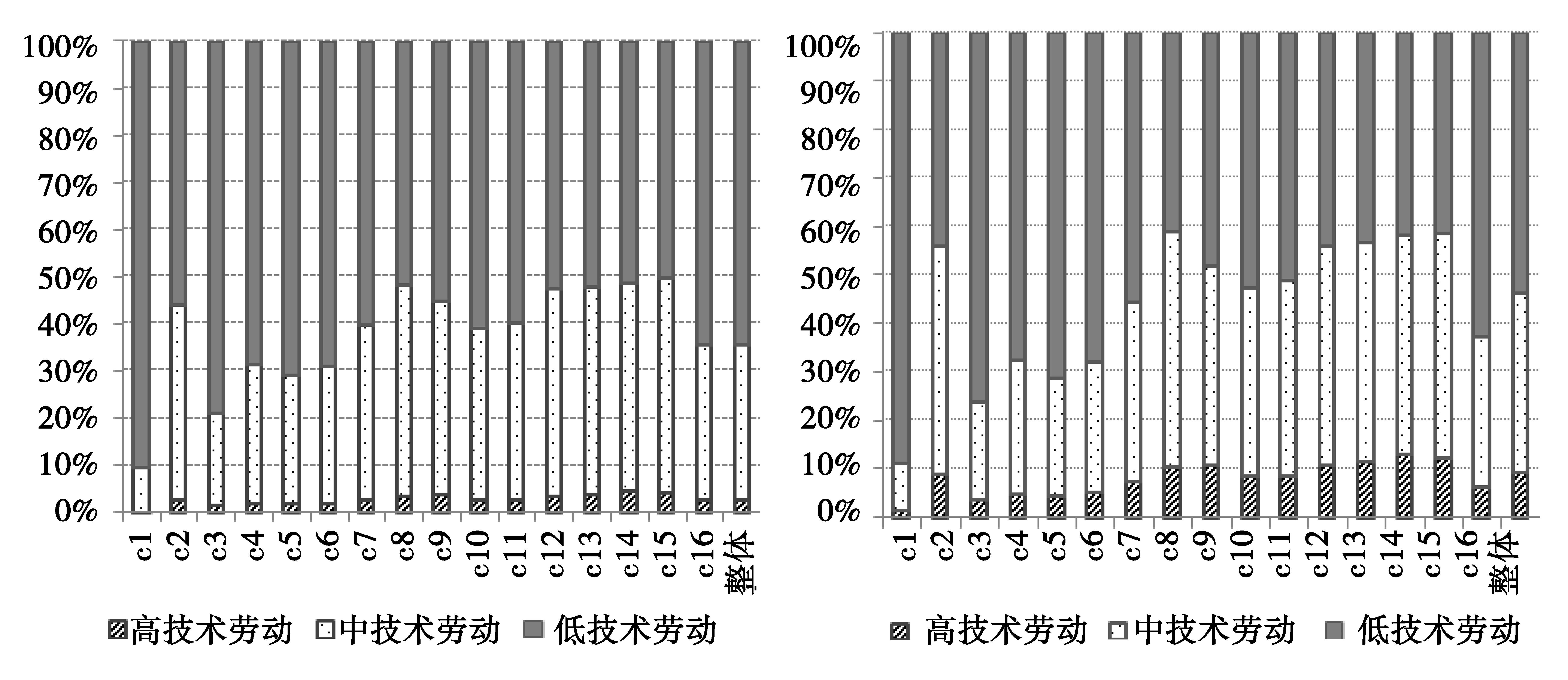

从图 3中可以看到,与中国绝大多数行业资本/劳动比大于1不同,美国只有矿业和采掘业(c2);煤炭、炼油和核燃料(c8) 两个行业出口增加值中的资本要素贡献大于劳动要素。同时,美国并不是所有行业出口增加值中的资本/劳动比都提升,特例发生在皮革、皮革制品和鞋类制品业(c5) 以及电子和光学设备制品业(c14)。从图中可以看到,美国上述两行业出口增加值中的资本/劳动比分别从1995年的0.53和0.62下降到2009年的0.37和0.47,劳动要素越发成为上述行业出口增加值的主要来源,而资本的贡献在逐渐减弱。同样的特征对两个不同类型的行业意义却不同:皮革、皮革制品和鞋类制品业(c5) 作为典型的劳动密集型行业,生产分割程度不高,其出口增加值中劳动占比提高表明,美国该行业的生产正在摆脱资本密集型的大规模机械生产,向着设计、研发等与人力资本密切相关的生产环节转移;电子和光学设备制品业(c14) 是GVC分工很典型的行业,美国通过从事设计研发等环节处于该行业GVC中的上游阶段,该行业出口增加值中资本/劳动比的下降意味着这一分工模式正在进一步强化。

|

图 3 美国各行业出口增加值中的资本/劳动比 数据来源:作者根据WIOD数据库相关数据计算得出。 |

图 4进一步将美国出口中的劳动要素增加值分解为高技术劳动含量、中技术劳动含量以及低技术劳动含量,并对1995和2009年的情况进行比较。对比图 2和图 4可以看出,中高技术劳动在美国各行业出口劳动增加值中的比例明显高于中国,而低技术劳动占比则明显低于中国。进一步对比1995年和2009年可以发现,美国劳动要素增加值结构也在优化,低技术劳动占比下降,高技术劳动占比提升,中技术劳动占比保持相对稳定是各行业的普遍趋势。与中国高技术劳动贡献度提升以中技术劳动贡献度降低为代价不同,美国高技术劳动占比提升主要“挤出”的是低技术劳动,从而实现中高技术劳动整体贡献度的提高,可见美国劳动要素增加值结构的优化更加显著。

|

图 4 各技术层次劳动在美国出口劳动增加值中的比重(1995和2009) 数据来源:作者根据WIOD数据库相关数据计算得出。 |

综上,通过比较中美两国贸易增加值的要素结构,可以发现:首先,贸易增加值中资本占比提升,劳动占比下降是发展中国家和发达国家的共同特征,表明GVC分工体系下资本的充分流动在一定程度上弥补了发展中国家在资本上的相对稀缺,正在影响其要素丰裕度;其次,美国参与GVC分工的主要优势在于高技术劳动,而中国的优势主要源于资本和低技术劳动,两国在要素结构上存在显著的互补性;最后,中美劳动要素结构均出现优化,但是中国与美国相比仍存在较大差距,要素结构的优化空间更大。

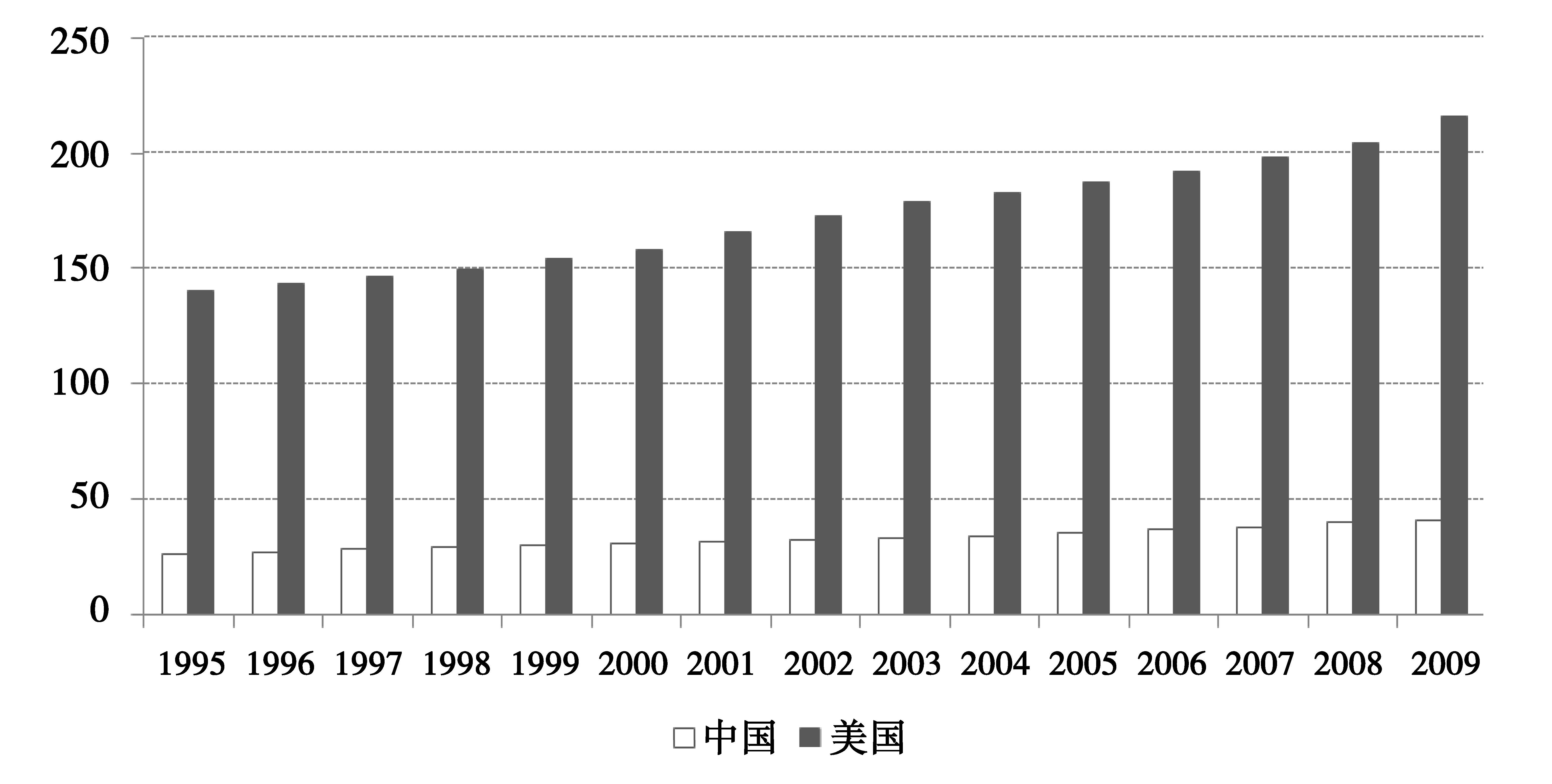

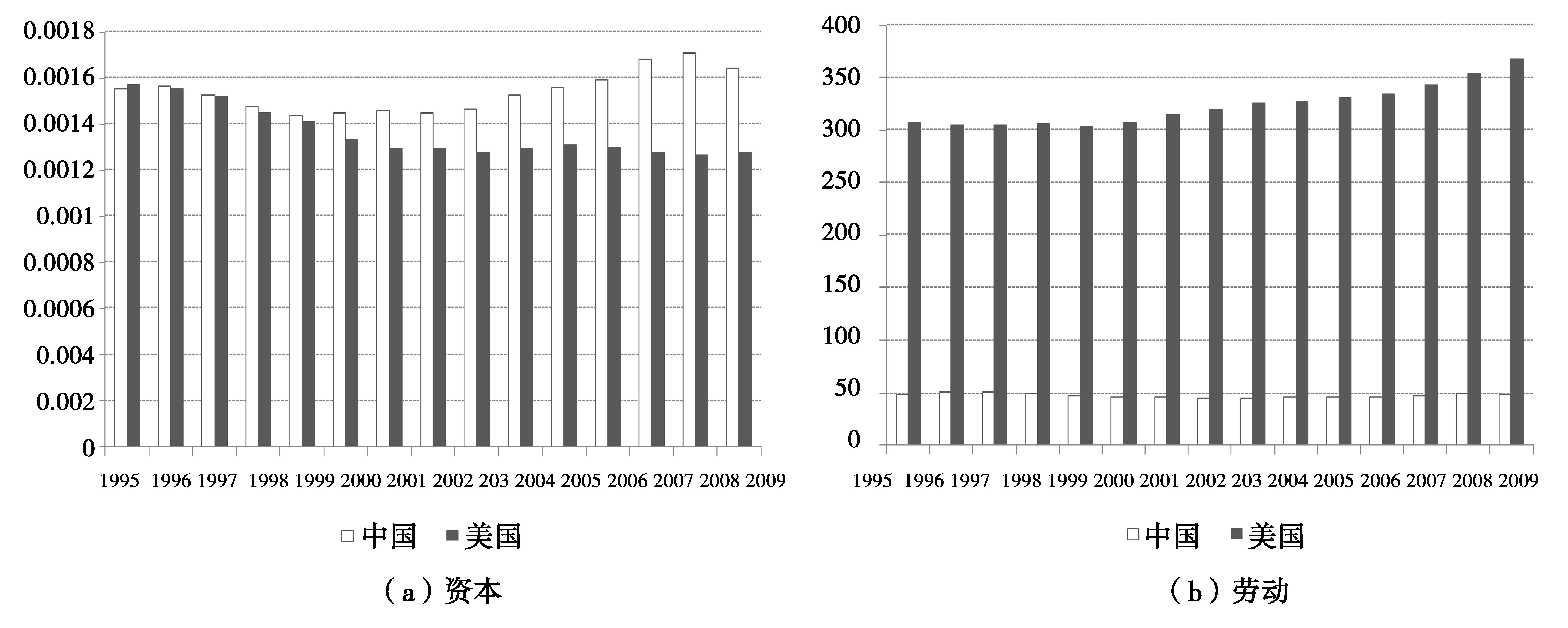

四、 HOV定理在中美双边贸易层面的检验 (一) 中美要素禀赋为了明确中美两国要素丰裕类型,本文利用WIOD数据库中SEA表提供的各经济体实际资本存量①(Real fixed capital stock) 和参与生产人数(Number of persons engaged) 计算了中美两国全行业的人均资本(图 5) 旨在明确两国的要素丰裕类型。从图中可以看到,美国的人均资本数量远远高于中国,表明与中国相比,美国是一个资本相对丰裕的国家。

①经过1995年价格指数平减。

|

图 5 中美要素数量比较(1995-2009) 数据来源:WIOD数据库SEA表。 |

要素价格也是反映要素丰裕度的重要指标。利用程大中、李韬和姜彬(2015)的方法,本文计算了中美两国全行业资本和劳动要素价格。资本价格等于实际资本报酬除以实际资本存量(也即资本报酬率),其中资本报酬与资本存量分别按增加值价格指数与资本形成价格指数(以1995年为基期) 进行平减; 劳动价格等于劳动报酬除以劳动者人数,其中劳动报酬按增加值价格指数(以1995年为基期) 进行平减。从图 6中可以看到,中国资本要素价格高于美国,美国劳动要素价格高于中国,两国要素价格差异逐渐扩大。再一次表明中国是劳动相对丰裕国家,美国是资本相对丰裕国家。按照HOV定理,中国对美要素出口的资本/劳动比应低于美国对中国要素出口。

|

图 6 中美要素价格比较(1995-2009) 数据来源:根据WIOD数据库SEA表数据计算整理。 |

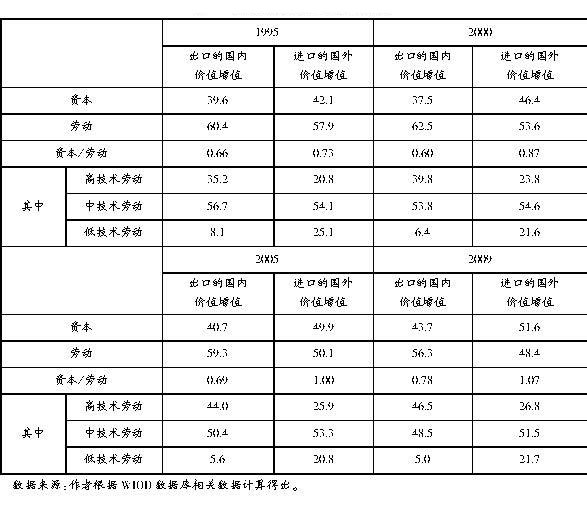

从表 5中看到,在双边要素贸易中,中国始终处于顺差地位,且顺差规模不断扩大。细化到要素贸易结构,中国在劳动、资本两种要素上都处于净出口地位,且资本净出口大于劳动要素净出口。同时,在劳动要素贸易中,美国在高技术劳动上始终处于净出口的地位,且优势逐渐扩大;而中国在中低技术劳动上具有优势。值得关注的是,由于2009年美国对中国中技术劳动出口的增长,中国中技术劳动净出口下滑。以上现象表明,在中美双边贸易中,中国扮演的是资本丰裕国家,而美国扮演的则是劳动丰裕国家,这不符合HOV定理!

| 表 5 中美双边要素贸易(单位:十亿美元) |

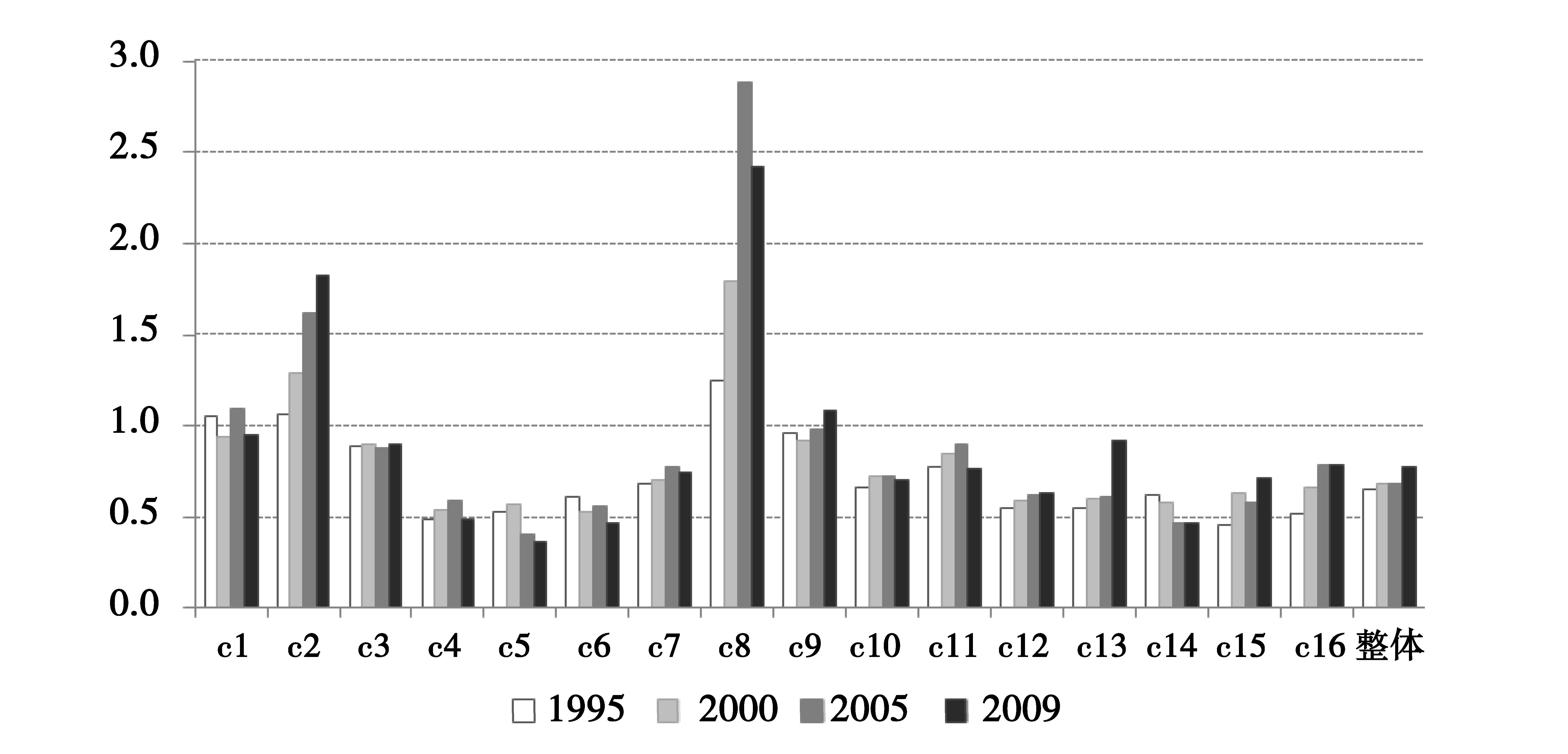

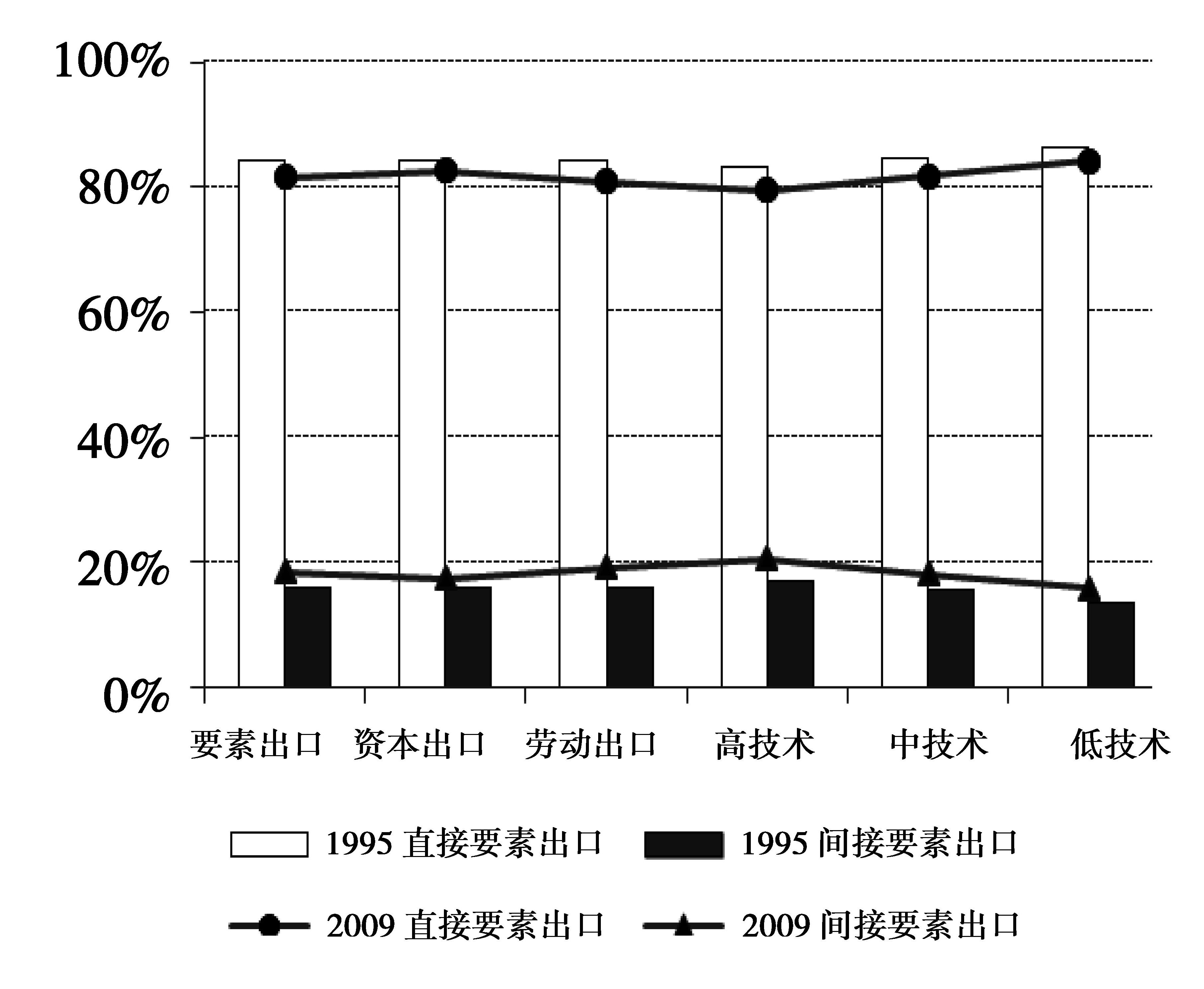

对比中美双边要素结构(图 7),可以发现:第一,1995-2009年,中国对美国要素出口资本/劳动比始终大于1且逐年提高,表明中国对美国出口的要素结构与理论预期偏离程度逐渐增强;第二,美国对中国要素中的资本/劳动比始终小于1,从2000年开始小幅提高,意味着美国对中国出口的要素结构偏离理论预期,但是偏离程度逐渐减弱;第三,中国对美出口的资本/劳动比高于中国整体出口,这意味着与中国对其他国家出口相比,中国对美要素出口具有更加明显的资本倾向性,体现出美国作为中国出口伙伴的特殊性;第四,美国对中国要素贸易结构与美国整体出口和中国整体进口水平基本一致,2005年美国对中国要素出口中的资本/劳动比低于美国整体出口,表明相对于美国对其他国家的要素出口,美国对中国要素出口具有更高的劳动密集度,高技术劳动力在其中发挥了重要作用。以上因素是导致中国对美资本净出口大于劳动净出口的主要原因。

|

图 7 中美要素贸易资本/劳动比 数据来源:作者根据WIOD数据库相关数据计算得出。 |

从图 8和图 9中可以看到,直接要素出口占比下降,间接要素出口占比上升,是中美双边贸易的重要特征。这表明随着GVC分工的发展,价值链在逐渐延伸,生产要素经历的环节在逐渐增长。同时也意味着,如果只考虑双边贸易中的直接要素贸易,会漏掉大量蕴含在间接贸易中的中美两国要素价值增值从而导致偏差。从图中还可以发现,间接要素出口在中国对美出口中的占比低于它在美国对中国要素出口的占比,表明与中国各要素相比,美国要素经历的贸易流转更多,参与的生产环节更加靠近价值链上游。在各种生产要素中,劳动的技术层次越高,间接出口比例越高,表明高技术工人参与设计研发等上游生产环节生产,而低技术工人从事加工装配等生产环节生产是GVC分工的一个重要特征。在上述规律作用下,由于中国以低技术出口为主导,而美国以高技术劳动出口为主导,导致中国资本参与生产环节的价值链位置高于劳动要素,而美国的情况则正好相反。

|

图 8 中国对美要素出口结构 数据来源:作者根据WIOD数据库相关数据计算得出。 |

|

图 9 美国对中国要素出口结构 数据来源:同图 8。 |

根据上文分析可知,中美双边贸易中的资本/劳动比均不符合HOV定理的预期。那么是什么原因导致中美双边要素贸易与两国要素禀赋并不匹配?作者认为至少存在以下几方面原因:

第一,劳动生产率的差异。美国各技术层次劳动相对于中国更高的劳动生产率①是导致美国出口中蕴含更多劳动增加值的关键因素。从图 10中可以看到,1995-2009年,美国各技术层次劳动要素的生产率始终高于中国,美国在高技术劳动上的生产率优势最为明显,其次为低技术劳动和中技术劳动。如果利用经过劳动生产率调整后的有效要素禀赋,美国将成为劳动丰裕国家,而中国则成为资本丰裕国家。由此,中美双边要素贸易就符合两国实际要素禀赋。又或者将高技术劳动视为蕴含在劳动上的人力资本,将高技术劳动增加值与资本增加值均算作资本增加值,将可能逆转要素增加值中的资本/劳动比。同时,值得关注的是中美两国劳动生产率的差异在快速收敛,这一点在高技术劳动上体现的尤为明显,美中两国该要素生产率之比从1995年的5.89下降到2009年的2.41。与两国中高技术劳动生产率差异持续收窄不同,两国低技术劳动生产率差异在中国入世后出现了扩大。考虑其原因,中国入世后,通过加工贸易参与国际分工的贸易得以强化,中国低技术劳动被锁定在加工装配等低增值环节,压低了中国该类要素的生产率。

①用单位小时创造的价值增值衡量。

|

图 10 中美各技术层次劳动全行业生产率比值(1995-2009) 数据来源:作者根据WIOD数据库相关数据计算得出。 |

第二,FDI与离岸生产(offshoring)。GVC分工体系下,跨国公司通过FDI或外包(outsourcing) 等方式将要素密集度不同的生产阶段安排在不同的经济体。在此过程中,劳动密集型生产环节成为跨国公司向发展中国家主要布局的生产环节,廉价劳动力和跨国资本的结合是当前国际生产的主要特征。对于美国而言,低技术环节的离岸导致本国低技术劳动从原所在部门释放,增加了低技术劳动的相对供给,降低了低技术工人的工资以及议价能力,而资本要素则会因企业离岸获得更多的利润而获得更高的要素报酬。二者共同作用降低(提高)了劳动(资本)在美国出口增加值中的比重①。对中国而言,美国对中国的FDI塑造了中美分工格局并最终影响中美双边贸易。美国跨国公司对中国的FDI促使中国以加工装配者的角色融入到其主导的GVCs中,形成了美国跨国公司在本土从事设计研发等高技术劳动密集型环节,中国进口包含美国劳动价值增值的中间品,从事加工装配等资本和低技术密集型生产环节,并将装配好的最终产品返销给美国的分工格局。这一格局导致中国对美国出口的资本/劳动比和美国对中国出口的劳动/资本比的同时提升。此外,如前文所述,中美双边贸易的要素含量与两国单边贸易要素含量的整体特征相比,体现出了更强的特殊性。在此过程中,美国对华FDI发挥了重要作用。一方面,以FDI为纽带美国跨国公司实现了美国资本与中国廉价劳动力的结合,在一定程度上改变中国的要素禀赋结构,导致中国国内生产过程出现资本密集化;另一方面,考虑到美国企业可以用本土(美国) 生产技术实现美国资本和中国廉价劳动的结合,这相当于提高了美国在华企业资本的生产率,从而提高资本在要素收益中的份额。

①Feenstra and Hanson(1997)关于美国离岸生产对墨西哥对两国资本和劳动收入影响,结果表明美国通过将低技术劳动密集型生产环节转移到墨西哥生产,提高了本土生产中的高技术密集度,进一步强化了美国在其丰裕要素上的优势。

第三,生产要素的影子流动(shadow migration)。正如在上一部分所言,离岸生产的本质是母国生产技术与东道国生产要素的结合。由此产生的生产工序分工或任务贸易(trade in task) 会由于以下原因导致HOV定理的失效:①母国生产技术和东道国生产技术不同;②即使假设生产技术不受要素价格影响,母国生产技术与东道国生产技术存在非位似(non-homothetic) 差异,除非假设母国与东道国相比存在希克斯中性技术进步;③东道国的企业有的采用本国生产技术有的则采用母国生产技术。鉴于以上原因,Baldin and Robert-Nicloud(2014)提出生产要素影子移动概念,主要指当东道国的母国外资企业雇佣东道国的生产要素同时利用母国生产技术进行生产时,离岸生产或FDI对要素价格的影响类似于东道国要素流入母国,但与移民不同的是母国支付给该类要素的报酬是东道国工资而不是母国工资。Baldin and Robert-Nicloud(2014)进而表明,如果利用经过影子流动调整后的要素禀赋,HOV定理则依然成立。

第四,过剩劳动与要素收入差距。根据Timmer et al.(2014)的测算结果,出口增加值中资本占比提升,低技术劳动占比下降不仅是中国的独特特征,而是新兴市场国家(印度、印度尼西亚以及墨西哥等) 的普遍趋势。随着资本的国际流动,资本会流入资本报酬/劳动报酬比高的地区。只要一国存在要素报酬低于其边际生产率的低技术工人,资本报酬/劳动报酬就会持续偏高。因此,在发展中国家发展的初期阶段,资本在收入中的比例会持续提升,而不是下降。

五、 结论与启示本文在GVC分工背景下,构建同时考虑国家间生产技术差异和中间品贸易的贸易要素含量测度框架,基于HOV模型的基本思想,对中美两国贸易中的要素含量以及双边要素贸易已经了衡量和解构,得出以下结论:

首先,中美贸易中的要素含量并不符合HOV理论的预期。主要体现在:一方面,中国出口增加值中的资本/劳动比高于进口,而美国出口中的资本/劳动则低于进口;另一方面,在双边要素贸易中,中国对美出口增加值中的劳动/资本高于美国对中国出口,且中国对美要素出口结构偏离理论预期程度逐渐提高,美国对中国要素出口结构偏离理论预期的程度逐渐减弱,中国出口中高于理论预期的资本增加值占比以及美国出口中高于预期的劳动增加值占比是导致中美双边要素结构偏离理论预期的重要原因。本文认为劳动率生产率差异、FDI和离岸生产以及劳动力红利是造成中美贸易要素含量不符合HOV定理的潜在原因。其中,美国跨国公司通过FDI利用中国廉价劳动力加工装配最终产品返销美国的分工格局是导致中美要素结构偏离理论预期的深层次原因。在GVC分工背景下,要素禀赋仍是决定一个经济体贸易增加值要素结构的基础,但是跨国公司主导的国际资本流动正在对这一决定机制产生影响。

其次,中美两国劳动要素结构均在优化,但是中国仍存在较大差距。本文结果表明高技术劳动对中美两国出口增加值中的贡献都在提升,而低技术劳动的贡献逐渐下降,而两国劳动要素结构的优化路径存在差异。美国高技术劳动占比提升挤出的是低技术劳动,而中国高技术劳动占比提升以中技术劳动贡献度下降为代价,由此导致中高技术劳动在中国出口增加值中的比重基本保持不变。因而,与发达国家相比,中国劳动力要素结构还存在较大的差距,同时也具有较大的改善空间。

最后,中美两国在要素结构还体现出非常显著的互补性,导致美国凭借其在高技术劳动方面的优势处在价值链分工中研发设计等上游环节,而中国则依靠在低技术劳动上的优势主要从事加工装配等下游环节。因此,优化贸易增加值的要素结构是中国促进贸易转型升级的重要抓手,尤其要注重中高技术劳动工人的培养,提高技术型工人在中国整体劳动力队伍中的比重。这一点对于处在经济转型期的中国来说具有较为重要的政策含义。

| [] | 常黎、 胡鞍钢 , 2011, "中国制造业贸易的要素含量研究", 《财贸经济》 , 第 1 期 , 第 86–93 页。 |

| [] | 程大中 , 2014, "中国增加值贸易隐含的要素流向扭曲程度分析", 《经济研究》 , 第 9 期 , 第 105–120 页。 |

| [] | 程大中、 李韬、 姜彬 , 2015, "要素价格差异与要素价格流动:对HOV模型的检验", 《世界经济》 , 第 3 期 , 第 95–122 页。 |

| [] | 蒋庚华、 张曙霄 , 2015, "中国出口国内附加值中的生产要素分解", 《中南财经政法大学学报》 , 第 2 期 , 第 94–102 页。 |

| [] | 黎峰 , 2015, "全球价值链分工下的双边贸易收益核算:以中美贸易为例", 《南方经济》 , 第 8 期 , 第 77–91 页。 |

| [] | 李宏艳、 王岚 , 2015, "全球价值链下的贸易利益——研究进展评述", 《国际贸易问题》 , 第 5 期 , 第 103–114 页。 |

| [] | 刘瑶 , 2011, "中国制造业贸易的要素含量:中间产品贸易对测算的影响", 《经济评论》 , 第 2 期 , 第 85–92 页。 |

| [8] | Artal A., C. Llano and F. Requena, 2007, "The Factor Content of Bilateral Trade:Evidence from Spanish regions", Available at http://www.uv.es/~frequena/requena.pdf. |

| [9] | Baldwin R. and F. Robert-Nicloud,2010,"Trade in Goods and Trade in Tasks:An Integratiing Framework", NBER Working Paper, No.15882. |

| [] | Choi, Y. S. and P. Krishna and and P, Krishna , 2004, "The Factor Content of Bilateral Trade:An Empirical Test". Journal of Political Economy , 112 (4) , 887–908. DOI:10.1086/421168 |

| [] | Deardorff, A. V. 1982, "The General Validity of the Heckscher-Ohlin Theorem". American Economic Review , 72 (4) , 683–694. |

| [] | Debaere, P. 2003, "Relative Factor Abundance and Trade". Journal of Political Economy , 111 , 589–610. DOI:10.1086/374179 |

| [] | Feenstra, R. C. and G. H. Hanson and and G. H., Hanson , 1997, "Foreign Direct Investment and Relative Wages:Evidence from Mexico's Maquiladoras". Journal of International Economics , 42 (3-4) , 371–93. DOI:10.1016/S0022-1996(96)01475-4 |

| [] | Johnson, R. C. 2014, "Five Facts about Value-Added Exports and Implications for Macroeconomics and Trade Research". Journal of Economic Perspectives , 8 (2) , 119–142. |

| [] | Los, B. , M.P., Timmer and and G. J., Vries , 2015, "How Global are Global Value Chains? A New Approach to Measure International Fragmentation". Journal of Regional Science , 55 (1) , 66–92. DOI:10.1111/jors.2015.55.issue-1 |

| [] | Milner, C. R , M., Cabral and and R., Falvey , 2009, "Does Skill Content Explain Total Trade and Intra-industry Trade?". Oxford Bulletin of Economics and Statistics , 71 (5) , 601–619. DOI:10.1111/obes.2009.71.issue-5 |

| [] | Reimer, J. J. 2006, "Global Production Sharing and Trade in the Services of Factors". Journal of International Economics , 68 , 384–408. DOI:10.1016/j.jinteco.2005.07.007 |

| [18] | Stehrer R., N. Foster and G. J. Vries, 2012, "Value Added and Factor in Trade:A Comprehensive Approach",WIOD Working Paper, No.7. |

| [19] | Stone S. R., C. Cepeda and A. Jankowska, 2011, "The Role of Factor Content in Trade:Have Changes in Factor Endowments Been Reflected in Trade Patterns and on Relative Wages?", OECD Trade Policy Papers, No.109. |

| [] | Timmer, M. P , B., Los , R., Stehrer and and G. J., Vries , 2013, "Fragmentation, Incomes and Jobs:Analysis of European Competitiveness". Economic Policy , 28 (76) , 613–661. DOI:10.1111/1468-0327.12018 |

| [] | Timmer, M. P. , A., A. Erumban , B., Los , R., Stehrer and and G. J., Vries , 2014, "Slicing Up Global Value Chains". Journal of Economic Perspectives , 28 (2) , 99–108. DOI:10.1257/jep.28.2.99 |

| [] | Trefler, D. and and S., Zhu , 2010, "The Structure of Factor Content Predictions". Journal of International Economics , 82 , 195–207. DOI:10.1016/j.jinteco.2010.07.006 |

| [] | Vanek, J. 1968, "The Factor Proportions Theory:The N-Factor Case". Kyklos , 21 (4) , 749–756. DOI:10.1111/kykl.1968.21.issue-4 |