近年来,随着中国经济的高速增长,居民家庭资产总量得以迅速增加。据中国社会科学院经济研究所收入分配课题调查数据显示,1995~2002年,我国居民的人均财产从12102元增加到25897元(以2002年价格计算),8年间增加了1.14倍。2014年我国居民部门的净资产总额达到231万亿,从2002年到2014年10年间增加了5倍,是同期居民部门可支配收入的6.4倍多①。按2014年总人口13.68亿计算,人均净资产16.9万元,分别为1995年和2002年人均财产的14倍和6倍多。伴随着资产存量的增加,我国居民的财产性收入也进入了快速增长阶段,从1992年的1191.4亿元增加到2014年的2.2万亿元,扣除价格因素之后,年均增长速度达到9%,而近10年的增速更是高达16%,远远高于同期人均收入的增长速度①。与此同时,由于居民理财意识的日益增强,中国居民的家庭资产构成也日趋多元。金融业竞争的加剧所带来的多样化投资渠道则进一步加速了这一进程。

①数据来源:Wind资讯数据库,下文居民部门资产存量数据均源于此。

①数据来源:历年《中国统计年鉴》。

居民家庭资产及其所产生的财产性收入直接影响到其在整个生命周期内资源禀赋的多寡,因而会对居民家庭的消费行为产生显著影响。不同形式的资产在其变现以可供用于购买消费品或服务时会有不同的交易成本,有可能导致运用传统的生命周期模型分析消费者行为时产生偏差。人们注意到,在我国居民家庭资产快速积累的近十几年期间,居民消费率快速下降了近10个百分点,2012年下降到37.1%上下,近两年来略有回升(《中国统计年鉴(2015)》)②。消费需求的持续走低严重制约了我国经济发展方式的转型,同时也不利于国民经济的长期平稳发展。而近年来,流动性较高的金融资产在居民家庭总资产中的占比持续升高,金融资产占比从2012年的40.3%上升到了2014年的40.7%,与之则伴随的是居民消费率从37.1%上升到了37.9%,这在一定程度上表明,家庭资产结构有可能会影响居民的消费倾向。深入探究居民家庭资产究竟如何影响居民消费,对于从家庭微观视角构建提振我国居民消费的长效机制具有重要的意义。同时,中国居民的“低消费之谜”具有显著的中国特色,从居民家庭资产结构入手无疑为理解这一问题提供了一个有益的视角。

②也有学者或研究机构认为中国国家统计局有关居民消费率的数据低估了居民消费,按他们的估算,居民消费率,即居民消费占GDP的比重远高于国家统计局公布的35%上下(2012年),而大约为46%上下(据摩根士丹利(Morgan Stanley)Garner J. & Qiao H.,转引自Economist,http://www.economist.com/news/china/21574503-consumption-china-may-be-much-higher-official-statistics-suggest-bottoms-up)。

本文利用CFPS(2012)微观调查数据,在考虑不同类型资产变现成本的基础上,将居民家庭总资产划分为两类,即流动性较高的资产和流动性较低的资产,并结合生命周期模型,对我国居民家庭资产结构与消费倾向之间的关系进行全面的探讨,以期更加深入的了解我国居民消费率的变动,为提振我国的消费需求提供相应的政策建议。本文其余部分的结构安排如下:第二部分为文献综述及创新之处;第三部分为理论模型;第四部分为数据简介与关键变量分布特征;第五部分为实证方法和结果;第六部分为稳健性检验;第七部分为结论和政策建议。本文的理论模型主要是从理论视角分析资产变现成本影响居民消费行为的内在机理,实证分析则直接检验家庭资产结构与居民消费倾向之间的关系。而家庭资产变现成本又与资产结构密切相关,因而本文的理论模型与实证分析可看作相互补充关系,共同分析资产结构对居民消费倾向的影响。

二、 文献综述依据生命周期理论,居民的消费行为既与其收入的水平和轨迹相关,也与其资产拥有状况密切相关。为了实现跨期效用最大化,消费者可通过调整资产存量来平滑各期的消费。正如Carroll et al.(2014a)所指出的,上述推论均假定,消费者在资产存量的调整过程中并不存在任何成本,而现实中不同类型的资产在变现以供消费者购买消费品或服务时却面临着不同的交易成本。由此导致的理论预测与经济事实之间的偏差在近年逐渐引起了学术界的关注。

Kaplan and Violante(2014)在研究美国2001年退税政策时发现,基于微观数据的大量实证检验普遍认为,居民对政府临时退税所得的边际消费倾向大约为0.2~0.4,而传统消费理论(如生命周期模型、理性预期模型和预防性储蓄模型等)对于这一参数的估计则接近于0。此外,实证研究还发现,居民对暂时性收入的边际消费倾向与收入的多少并无必然联系,相当一部分高收入者表现出与低收入者相同的边际消费倾向(Misra and Surico,2014;Johnson et al.,2006;Shapiro and Slemrod,2003)。为解释上述现象,Kaplan and Violante(2014)和Huntley and Michelangeli(2014)分别依据现实经济中各类资产变现的成本高低和收益率的大小,将居民的资产分为收益率较低且变现成本低的流动性较高的资产和收益率较高且变现成本也高的流动性较低的资产,建立了包含上述两类资产的生命周期模型,大幅缩小了理论预测与实证结果之间的差距,提升了理论模型对现实消费者行为的解释力。Carroll et al.(2014a,2014b)基于缓冲存货模型分析财富分布与边际消费倾向时采取了类似的策略,也发现资产的流动性差异会对居民消费产生显著影响。Kaplan and Violante(2014)重点考察了拥有可观的财富但仅持有少量流动资产(包括现金资产)的美国家庭,发现该类家庭表现出与传统模型中受到流动性约束的家庭相类似的消费行为特征,即拥有一个较高的对暂时收入的边际消费倾向。这意味着引入资产变现成本实质上是通过扩大受到流动性约束的家庭的界定范围①,来提高理论模型中全体居民对暂时性收入的边际消费倾向,以缩小与实证研究的差距。Kaplan et al.(2014)通过跨国分析进一步支持了上述结论。Jappelli and Pistaferri(2014)通过对意大利居民微观调查数据的实证研究,也得到了类似的结论,即对于暂时性收入,资产流动性较低的家庭表现出较高的边际消费倾向,尽管这类家庭中资产总量的拥有情况会出现很大的差异。

①Kaplan and Violante(2014)所构造的包含了两类资产的生命周期模型中,将持有少量流动性较高的资产但同时又拥有流动性较低的资产的家庭,在短期内也看作受到流动性约束,这类家庭在传统理论模型中被视为不受流动性约束。

我国经济正处于转轨时期,居民消费行为具有典型的中国特征,与发达经济体并不完全相同(臧旭恒等,2012)。针对我国居民家庭财富与消费的关系,不少学者研究了不同类型资产对居民消费影响的差异。如张大永、曹红(2012)基于中国家庭金融调查的微观数据研究发现,房地产财富对消费的影响幅度大于金融资产,中等收入家庭消费的收入弹性最大,低收入家庭消费的各类财富弹性系数均最大。而陈训波、周伟(2013)利用“中国家庭动态跟踪调查(2008)”数据的实证分析发现,城镇居民的金融财富的边际消费倾向高于房地产财富。李涛、陈斌开(2014)区分和比较了家庭生产性固定资产和非生产性住房资产对居民消费的异质性影响,发现住房资产只存在微弱的“资产效应”,不存在“财富效应”,而家庭生产性固定资产具有明显的“资产效应”和“财富效应”。还有学者分别研究了金融资产或房地产资产对居民消费的影响(胡永刚、郭长林,2012;李剑、臧旭恒,2014;王柏杰等,2011;黄静、屠梅曾,2009;柴国俊、尹志超,2013),虽然得到的估计结果存在差异,但均认为各类资产对居民消费存在显著影响。而其他针对居民消费率和储蓄率的相关研究,往往没有重视家庭资产的影响,这有可能导致研究结论产生偏差(李晓嘉、蒋承,2014;沈坤荣、谢勇,2012;谢勇,2010)。

综上所述,居民家庭资产结构对暂时性收入的边际消费倾向的影响已得到了理论和实证结果的证实,但考虑不同类型资产的变现成本后,家庭资产结构对于居民的整体消费倾向会产生何种影响并未得到进一步的解释,对这一问题的探讨有助于全面了解一国宏观经济中居民消费率的变动。现有研究中关于家庭资产结构与居民消费之间关系的探讨多基于资产组合的“风险—收益”分析(臧旭恒、王立平,2006;吴卫星等,2010;周月书、刘茂彬,2014),鲜有考虑不同类型资产交易成本的存在对家庭资产结构及居民平均消费倾向的影响,本文的研究试图弥补该方面的不足。

三、 理论模型简介本部分将一个简单的“消费—储蓄”决策模型与鲍莫尔—托宾(Baumol-Tobin)货币需求模型相结合,构建了一个包含流动性较低的资产和流动性较高的资产的双资产消费决策模型,用以分析家庭资产结构对消费倾向的影响。

在传统生命周期模型中,所有的资产在变现用于消费时不需要支付任何成本。然而,现实中流动性较高的资产和流动性较低的资产在变现时却具有差距悬殊的交易成本,因而在整个生命周期内,家庭有动机持有部分流动性较高的资产,并多次变现用以平滑各期消费,而且与持有流动性较低的资产而言,又不必支付较高的“变现”交易成本。假定家庭总资产st可分为流动性较高的资产stH和流动性较低的资产stL,两者在总资产中的占比分别为σ和1-σ,所对应的预期收益率分别为RtH和RtL(RtH<RtL)。家庭在第t期内,会分多次变现资产用来消费,每次变现的金额平均为Kt,那么第t期共需变现资产次ctT/Kt。这里,ctT为在t期家庭需用资产平滑的那部分消费。如果每次变现的交易成本为bt,那么t期内变现的总成本为btctT/Kt。对于流动性较高的资产,bt=btH;对于流动性较低的资产,bt=btL;在每一期内,均有btH≤btL。假定每次变现资产后,获得的现金均以均匀的速度支出,那么t期内家庭的平均手持现金额为Kt/2。这里,假定在资产变现前家庭除拥有与正常消费流相当的“消费基金”外,不拥有任何手持现金。若变现资产的收益率为Rt,那么家庭t期内用来变现资产的总成本Dt为

| ${{D}_{t}}={{b}_{t}}{{c}_{t}}^{T}/{{K}_{t}}+{{K}_{t}}{{R}_{t}}/2$ | (1) |

显然,当家庭变现流动性较高的资产用以消费,所付出的成本最低。因而,(1)式中Rt=RtH,bt=btH。通过求解成本最小化的一阶条件可得t期最优的变现金额为

| ${{K}_{t}}^{*}=\sqrt{{{b}_{t}}^{H}{{c}_{t}}^{T}/2{{R}_{t}}^{H}}$ | (2) |

这意味着每期流动性较高资产的持有量stH应不低于Kt*,即stHKt*。Kt*与流动性较高的资产每次变现的成本btH、家庭需用资产平滑的消费支出ctT成正比关系,与其自身的收益水平RtH成反比关系。为方便分析,不妨假定家庭在各期持有的流动性较高的资产的数量等于Kt*,即

| ${{s}_{t}}^{H}=\sqrt{{{b}_{t}}^{H}{{c}_{t}}^{T}/2R{{~}_{t}}^{H}}$ | (3) |

那么流动性较高的资产占比σ可表示为:

| $\sigma ={{s}_{t}}^{H}/{{s}_{t}}=\sqrt{{{b}_{t}}^{H}{{c}_{t}}^{T}/2{{R}_{t}}^{H}{{s}_{t}}^{2}}$ | (4) |

因而,在资产变现成本和资产收益率不变的情况下,σ主要受家庭需用资产平滑的消费支出和资产总量二者相对变动的影响。假定家庭总消费ct由需用资产平滑的消费支出ctT和不需用资产平滑的消费支出ctP两部分组成,且ctT与ctP近似成正比关系。与(4)式相关的一种接近现实的情况是,随着收入的增长,家庭总资产st的增长速度在初期较快,随后逐渐降低;而消费ct在初期增长较慢,随后随着消费需求的逐步升级,增速逐渐提高。那么这就会导致σ随着收入的增加呈现出先减小后增加的U型变化轨迹。

此外,可求得家庭资产的整体预期收益率为:

| ${{R}_{t}}=\frac{{{s}_{t}}^{H}{{R}_{t}}^{H}+{{s}_{t}}^{L}{{R}_{t}}^{L}}{{{s}_{t}}^{H}+{{s}_{t}}^{L}}={{R}_{t}}^{L}-\sigma ({{R}_{t}}^{L}-{{R}_{t}}^{H})$ | (5) |

因而,家庭总资产中流动性较高的资产的比重越高,家庭资产的整体预期收益率也越高。

假设家庭的效用函数为CRRA形式,各期收入、流动性较高的资产和流动性较低的资产的预期收益率均外生给定,则家庭的效用最大化问题可以表示为:

| $\begin{array}{*{35}{l}} max{{E}_{0}}\sum\limits_{t=0}^{\infty }{{{\beta }^{t}}}\frac{{{c}^{1-\theta }}_{t}-1}{1-\theta },0<1\beta <1,\theta >0 \\ s.t.{{c}_{t}}+{{s}_{t}}=\left( 1-\delta \right){{A}_{t}}, \\ {{A}_{t+1}}={{s}_{t}}{{R}_{t+1}}, \\ \end{array}$ |

Rt~iid,A0给定

其中,β为主观效用贴现率,θ相对风险厌恶系数,At为家庭在t期的可供使用的总财富(包括各类收入),Rt代表家庭持有资产的整体收益率,δ代表家庭持有各类资产的整体变现成本。

对于上述最优化问题,将At和Rt视作状态变量,st和At+1视作控制变量。假定st=γ(1-δ)At,这是因为伴随着当期消费会产生δAt的资产变现成本,需要从当期总财富中扣除。可以写出相应的贝尔曼方程:

| $V\left( A,R \right)=\underset{s}{\mathop{max}}\,\left\{ \frac{{{\left[ \left( 1-\delta \right)A-s \right]}^{1-\theta }}-1}{1-\theta }+\beta E\left[ V\left( s\tilde{R},\tilde{R} \right)|R,A \right] \right\}$ | (6) |

将(6)式求关于s的一阶条件,可得

| ${{\left[ \left( 1-\delta \right)A-s \right]}^{-\theta }}=\beta E[{{V}_{1}}\left( \tilde{A},\tilde{R} \right)\tilde{R}|R,A]$ | (7) |

再求出(6)式的包络条件:

| ${{V}_{1}}\left( A,R \right)={{\left[ \left( 1-\delta \right)A-s \right]}^{-\theta }}~\left( 8 \right)$ | (8) |

把st=γ(1-δ)At带入(8)式,整理得

| ${{V}_{1}}\left( A,R \right)={{\left[ \left( 1-\delta \right)\left( 1-\gamma \right)A \right]}^{-\theta }}$ | (9) |

相应地,可得

| ${{V}_{1}}\left( \tilde{A},\tilde{R} \right)={{\left[ \left( 1-\delta \right)\left( 1-\gamma \right)\tilde{A} \right]}^{-\theta }}$ | (10) |

将(10)式带入(7)式,可得欧拉方程为:

| ${{\left[ \left( 1-\delta \right)A-s \right]}^{-\theta }}=\beta E\left\{ \left( 1-\delta \right)\left( 1-\gamma \right){{{\tilde{A}}}^{-\theta }}\tilde{R}|R,A \right\}$ | (11) |

进一步整理,可得家庭消费的最优解为:

| ${{c}_{t}}=(1-\delta -{{\beta }^{\frac{1}{\theta }}}{{(E[R_{t+1}^{1-\theta }])}^{\frac{1}{\theta }}}){{A}_{t}}$ | (12) |

可以看出,家庭资产的整体变现成本越低,整体预期收益率越低,那么家庭的消费支出越多。结合前文分析,不难发现,当家庭持有更多流动性较高的资产时(即σ较大时),会导致家庭储蓄资产的整体收益水平和整体变现成本的降低,进而会使得家庭增加消费支出。

四、 数据简介与变量分布特征 (一) 数据简介本文使用的数据来自北京大学中国社会科学调查中心提供的中国家庭追踪调查(CFPS)2012年截面数据。该调查于2010年展开全国基线调查,覆盖了全国25个省级行政区162个县的14798户家庭,调查内容包含了家庭人口学变量、收入、资产等方面的信息,其分层多阶段的抽样设计使其样本具有较好的代表性。2012年CFPS对2010年样本进行了追踪调查,相比于前者提供了更为详尽的关于家庭资产方面的信息。由于本文研究中引入了家庭金融资产及住房资产等变量,难以对不同年份上述资产价值做出可比性调整,加之前后两个年份的调查在家庭资产的分类口径上并不完全一致,因而本文仅采用2012年的截面数据,考虑到数据的完整性及极端异常值问题,经筛选共获得9134个样本。值得注意的是,在上述样本中,仅有64%的家庭平均消费倾向小于1,有36%的家庭支出大于收入。这一方面可能是由于调查样本中部分家庭确实因日常生活负担过重(如大病医疗支出、子女教育负担等)出现上述了入不敷出的情形;另一方面,可能由于调查中,家庭对于消费支出的回答较为明确,而对于收入的回答中低报了收入或遗漏了部分隐性收入等①。但正常情况下,多数家庭的消费支出不会大于收入。因而,下文选择平均消费倾向小于1的4903个家庭作为基准样本进行分析,其余样本的消费行为特征将在稳健性检验部分进行讨论,以对本文的主要结论做进一步检验。基准样本主要变量的统计性描述见表 1。

①本文还考察家庭的非房贷金融负债和房贷金融负债与平均消费倾向的关系,但发现二者均与平均消费倾向大体上呈现负相关关系,因而排除了借贷消费导致平均消费倾向过高的可能性。

本文把消费倾向定义为人均消费支出②与人均纯收入③之比。将流动性较高的资产占比定义为各类金融净资产(具体包括现金和金融机构存款、政府债券、股票、基金、金融衍生品,并扣除各项金融负债)之和占总资产的比重。相应的,将流动性较低的资产占比定义为房产占总资产的比重。进一步,定义总资产由上面界定的流动性较高的资产和流动性较低的资产构成。通常情况下,家庭一般不会考虑把汽车、家电等耐用消费品用于投资或进行变现用于消费。因而本文中总资产不包含上述资产。由表 1,2012年样本中居民人均消费支出为9876.83元,人均净收入为18762.70元,样本总体平均消费倾向为0.52。样本中城乡家庭数目较为接近,城镇户籍家庭占比为49%;户主男女数目相近,平均年龄为50岁左右,多数已婚,平均受教育年限为初中水平。家庭资产在不同的家庭间差距巨大,而且家庭大部分资产以房产形式持有,流动性较高的资产占比的平均值为11%。

②具体包括食品、衣着、居住、医疗保健、交通通讯、文教娱乐、日用品和其他等8项支出,不包括汽车、可办公类电器、家具和家电等支出。其中,居住支出包括水电费、燃料费、取暖费、物业费和房租。

③具体包括工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入和其他收入。

| 表 1 变量的统计性描述(样本容量:4903) |

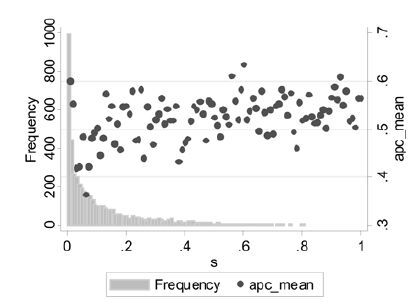

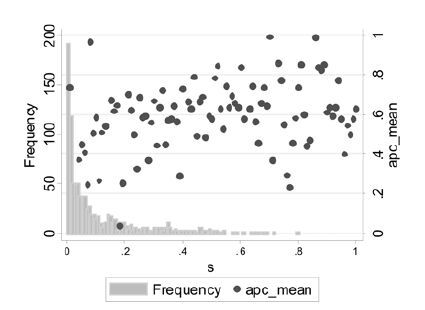

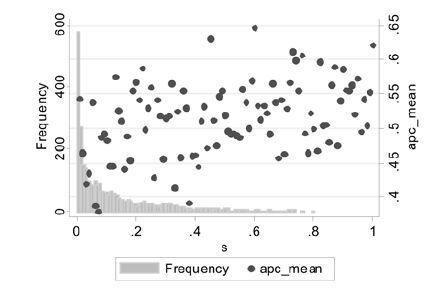

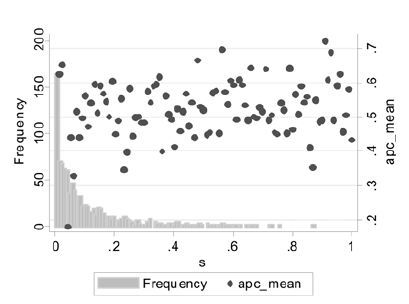

本文主要研究家庭资产结构与居民消费倾向之间的关系,而资产结构有可能受到资产总量的影响,而资产总量作为存量指标又和作为流量指标的家庭收入联系紧密。因而,研究家庭资产结构对消费倾向的影响,有必要详细了解上述关键变量的分布特征。接下来,依资产总量五分位数将样本分为五组,各组内依流动性较高的资产占比的五分位数,进一步将每组样本细分为五组(依次分别记作gr=i,i=1,2,3,4,5)。在上述分组策略的基础上,同时考察资产结构与消费倾向的变动规律,为后文实证分析提供依据,详见图 1~图 4。

|

图 1 全样本关键变量分布 |

|

图 2 子样本(gr=1)关键变量分布 |

|

图 3 子样本(gr=2,3,4)关键变量分布 |

|

图 4 子样本(gr=5)关键变量分布 |

上述各图中,主纵轴代表样本流动性较高资产占比σ的频数分布,对应的横轴代表流动性较高的资产占比;次纵轴代表对应样本在不同σ分位区间内消费倾向的平均值,对应的横轴为σ的百分位数①。图 1为全样本流动性较高的资产占比与消费倾向分布图,图 2~图 4分别为子样本相关变量分布图,限于篇幅限制,将依据资产总量五分位数分组后的第二、三、四组相关变量的分布统一绘于图 3中。

①此处首先计算出σ的百分位数,将对应样本分成100组,然后分别计算各组内样本的消费倾向的均值。因而,对应的横轴刻度应为0,1,…,100,为图形简洁起见,不再标出。

从样本数量的分布来看,随着σ的升高,样本整体及各组子样本均呈现类指数分布形态。随着资产总量的增加,各组内样本分布形态并未发生较大改变。这表明,资产总量的多少对家庭资产结构的影响并不明显,而且目前中国居民家庭更多的偏好于持有流动性较低的资产。从消费倾向的分布来看,消费倾向整体上随着σ的升高而逐步升高,并在横轴的两端呈现较大的异方差。随着总资产的增加,消费倾向的水平数值有所降低,异方差也有所减弱。这表明分布在σ数值区间两端的家庭样本,消费倾向存在较大的异质性,但这种异质性会随资产总量的增加而减弱。

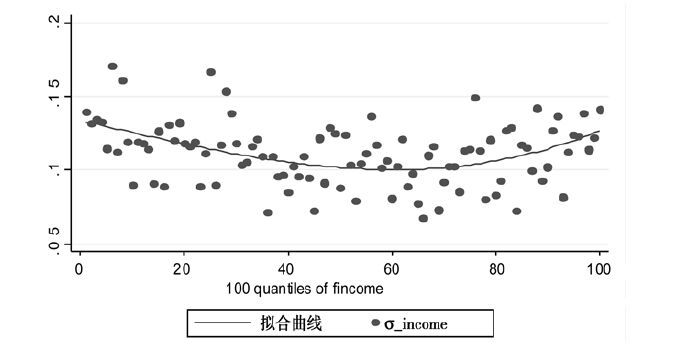

由于资产总量及σ无法有效反映出家庭消费及资产配置状况随时间变化的趋势,而家庭收入则是一个动态增长的过程,因此,接下来将样本按照家庭人均收入的百分位数分成100组,并分别计算每组的流动资产占比的平均值,绘出流动性较高的资产占比与人均收入的关系图如下(图 5)。

|

图 5 流动性较高的资产占比与人均收入关系图 |

图 5显示,样本流动性较高的资产占比在不同的收入水平上均呈现较明显的异方差,表明家庭的资产配置状况随收入的增加会呈现出多元化分布。但整体上看,随着人均收入的增加,流动性较高资产的占比近似呈现出先减小后增加的“U型”变化轨迹,与本文理论模型的预测相符。具体来讲,如果假定家庭在整个生命周期内为了获取最高的跨期效用之和,时刻需要在资产收益和资产流动性(即资产的变现成本)之间做出取舍(因为高收益资产往往变现成本较高,反之亦然),那么对于上述变量的分布特征,一个可行的解释是:随着家庭收入的增加,在初始阶段,家庭更加注重未来的消费,因而主要任务是积累财富,以提升整个生命周期的效用水平,此时家庭更愿意把财富以流动性较低的资产形式持有,以获取更大的资产收益。在这一阶段,资产的增值比资产的变现更为重要。随着收入的进一步增加和生命周期的推进,家庭更加注重现期的消费,此时适当地增加现期消费(反映在平均消费倾向提高)要比类似于上一阶段的投资于流动性较低的资产,所获得的总效用水平更高,即家庭为了维持现期消费水平,用收益较低但更易变现用于消费的流动性较高的资产代替流动性较低的资产。之所以发生这种转变可能和家庭的消费需求的升级有关,因为收入的持续增加往往会带来消费需求的升级。

值得注意的是,上述的分析是针对样本整体所表现出来的变化趋势,对于家庭个体来讲,会表现出较大的异质性,导致上述各图中异方差的出现。对于一个强烈偏好当期消费的家庭,即使在收入处于较低水平时,也有可能保留较大比例的流动性较高的资产,以方便现期消费;而对于一个追求较高财富总量的家庭,即使收入处于较高的水平,仍然会持有较多的流动性较低的资产,以获取更多的收益。此外,随着收入的增加,部分家庭的σ也有可能不会保持持续上升。这是因为随着收入的增加,当家庭面临收益相比之前收益更高而之前又无力购买的非流动性较低的资产时,有可能再次提升该类资产的存量,以获取较高收益来提升剩余生命周期的总效用。每一次这样的调整都会带来家庭σ的大幅波动,进一步导致异方差的出现。

五、 实证分析基于前文的分析,本部分运用计量模型实证分析家庭资产结构对居民消费倾向的影响。实证回归模型如下:

| $ap{{c}_{i}}={{\beta }_{0}}+{{\beta }_{1}}\cdot ln{{Y}_{i}}+{{\beta }_{2}}\cdot lnfinanc{{e}_{i}}+{{\beta }_{3}}\cdot lnhous{{e}_{i}}+{{\beta }_{4}}\cdot grou{{p}_{i}}+{{\beta }_{5}}\cdot famil{{y}_{i}}+{{\varepsilon }_{i}}$ |

其中,被解释变量为消费倾向apci。lnYi为家庭收入变量的对数值,回归中分别采用了家庭人均净收入的对数值lnincomei以及持久收入lnpii和临时性收入lntii的对数值。lnfinancei为家庭金融资产的对数值,lnhousei为家庭房产的对数值。groupi为分组虚拟变量,回归中分别采用了家庭流动性较高资产占比、家庭资产总量和户主年龄变量的五分位数。familyi为家庭特征变量,具体包括户主的性别、婚姻状况、受教育年限、年龄、家庭人口参与养老保险比例、家庭人口参与医疗保险比例、老年抚养比、少儿抚养比等。

在分析中,首先引入资产结构分组虚拟变量,分析资产结构对居民消费倾向的影响,作为基准回归结果。同时,分别采用稳健OLS和FGLS控制异方差引发的估计偏差。其次,基于前文分析,考虑到流动性较高的资产占比在不同的分位数处可能对消费倾向产生不同的影响,采用分位数回归对变量关系的阶段性特征进行探究。最后,为检验结果的稳健性,分别对样本分城乡进行分析;同时对由于出现异常值而删除的样本个体的特征(包括收入水平、户主年龄、户主教育水平等)进行分析,探讨样本删除偏差的影响。

(一) 基准回归表 2显示了各基准回归结果。关于持久收入和暂时收入的估计,与多数截面数据分析类似(沈坤荣、谢勇,2012;李晓嘉、蒋承,2014),采用研究中通常采用的Dynan et al.(2004)的估计策略,利用户主特征和家庭人口学特征构建家庭的收入方程,用方程的预测值作为持久收入,残差值作为暂时收入。本文收入方程估计中使用的人口学变量包括户主的性别和政治面貌,家庭成员的平均年龄及平方项、平均受教育年限、工作人口比例等。

模型(Ⅰ)(Ⅱ)中的分组虚拟变量group按家庭流动性较高资产占比σ的五分位数分组获得,具体的,如group2代表分组变量第1个分位数和第2个分位数之间的样本所在的组;与之类似,模型(Ⅲ)(Ⅳ)中的分组虚拟变量group分别按家庭资产总量和户主年龄变量①的五分位数分组获得。其余变量含义参见表 1,模型(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)均为稳健OLS回归,模型(Ⅱ)为FGLS回归。

| 表 2 基准回归结果(样本容量:4568) |

①模型(Ⅳ)中的分组虚拟变量group1~group5分别代表户主的年龄是否落在16~39、40~46、47~54、55~62、63~92岁之间。各组的界点由户主年龄变量的五分位数确定,因而各组样本容量相同,避免了样本容量差异所导致的估计偏差。

对比模型(Ⅰ)(Ⅱ),不难发现稳健OLS和FGLS的估计结果在数值上仅存在微小的差别,这表明本文的估计结果较为稳健。考虑到稳健OLS回归在不确定条件方差函数形式的情形下仍然可以得到对系数和标准差的一致估计,而FGLS的估计效力依赖于对条件方差函数形式的准确设定,因而采用稳健OLS的结果分析。具体来看,随着家庭人均净收入的增加,会导致消费倾向显著降低。具体来看,人均收入增长1%将导致消费倾向降低0.2个百分点。户主年龄的增加会降低家庭的消费倾向,但影响较小;男性户主的家庭相比于女性户主的家庭,消费倾向要低0.025个百分点;结婚家庭的消费倾向相比不结婚家庭高0.022个百分点。受教育年限的提高,拥有养老保险和医疗保险均能显著提升居民的消费倾向。教育年限的提高表明家庭人力资本积累更为充足,更有可能在劳动力市场上获得较高收入的职位,因而消费会增加。而养老保险和医疗保险可以降低家庭未来支出的不确定性,进而降低预防性储蓄动机,提高消费倾向。老年抚养比对消费倾向的影响并不显著,而少儿抚养比的系数均为负,这表明家庭少儿抚养人口的增加会显著增加家庭的预防性储蓄动机,人口老龄化尚未对消费倾向产生影响。家庭金融资产和住房资产均对消费倾向具有显著的促进作用,二者各增加1%分别会使消费倾向提升0.005和0.052个百分点。

对于分组虚拟变量,基准回归(Ⅰ)中以第一组样本作为参照,回归结果中只有第二个百分位分组的虚拟变量group2的系数不显著。不难发现,随着流动性较高资产占比的提升,σ对消费的促进作用也不断增加,这与图 1~图 4所示情形相符。流动性较高资产占比对消费倾向存在显著的影响,还表明估计结果中金融资产和房产变量的系数只能作为样本整体的平均估计值,二者相对比例的变化同样会引起消费倾向的波动。因而,如果在实证分析中不考虑资产结构变动对消费倾向的影响,有可能带来估计上的偏差。

模型(Ⅲ)将样本按照家庭资产总量的五分位数分成五组,因而对应的虚拟变量含义与其他模型不同。结果显示,随着资产总量的增加,资产总量对消费倾向的促进作用也逐步增大。这表明,家庭资产的总量和内部结构变化均会对消费倾向产生影响,实证估计得出的金融资产和房产的系数只能视为样本整体在现有资产总量和资产结构下的一个平均值,随着家庭资产总量的增长和内部结构的变化,相应的估计系数也会发生显著的改变。

模型(Ⅳ)将收入分为持久收入和暂时收入,同时引入了流动性较高资产占比与两类收入和两类家庭资产的交叉项,以检验资产结构对消费倾向的影响渠道。由于各交叉项的系数均不显著,此处结果中不再列示,表明资产结构只会通过资产变现成本来影响消费倾向。此外,模型(Ⅳ)的分组虚拟变量分段考察了户主年龄对消费倾向的影响。结果显示,当户主年龄较为年轻时(处于第一组中),平均消费倾向位于整个生命周期的最高点,而随着户主年龄的增加,家庭的消费倾向会逐步降低。这是因为,在家庭生命周期的初期,家庭收入较少,因而平均消费倾向较高。随后随着收入的增加,虽然消费需求也在增加,但随着家庭新增加了青少年人口以及老年人口,在这个时候家庭往往有更强的预防性储蓄动机,相比于上一时期,虽然消费和收入的总量有了较大提高,但收入中用于消费的比例却有所下降。当家庭步入中老年阶段,虽然中老年家庭的医疗养老支出较多,但中国的老年家庭往往有很强的遗赠动机,同时更易受到节俭等传统文化的影响,因而平均消费倾向相比于之前各期进一步降低。

(二) 分位数回归前文的分析表明不论是家庭资产的总量还是家庭资产的结构,对家庭消费倾向的影响均会随着资产总量或资产结构的变化而呈现出差异化。为了进一步检验上述结论,接下来采用分位数回归,一方面能够刻画本文所关注的解释变量对在消费倾向不同数值分位处的影响差异,更为全面的了解家庭资产结构对消费倾向的影响;另一方面分位数回归较之于OLS,能够有效的克服极端数值的影响,得出的结果也更为稳健,结果见表 3。

| 表 3 分位数回归(样本容量:4568) |

可以看出,大部分变量对消费的影响在各分位数处均显著,各系数在各分位数处的差别程度并不相同。具体来看,随着分位数的增加,不论是持久收入还是暂时收入,系数均为负且绝对值逐渐增大,与边际消费倾向递减规律的预测相符。金融资产和房产对消费的影响也有增大的趋势,但数值上差别并不明显。家庭人口特征变量(户主性别、婚姻状况、受教育年限、户主年龄)等在各分位处对消费的影响有所差异,但变化不大。养老保险人口比例和医疗保险人口比例对消费的影响均为正,数值随分位数的变化并不明显。老年抚养比对消费的影响只在1/5分位数处显著,这是因为只有家庭步入中老年时期,老年抚养比的影响才会逐步显现,而这一时期的平均消费倾向显著低于之前的阶段。少儿抚养比的系数为负,整体上看,其绝对值随分位数的增加而增大。这是因为少儿抚养比对消费的影响在家庭的中青年阶段最为明显,而这一阶段的消费倾向处于整个生命周期的较高水平。不难发现,老年抚养比和少儿抚养比系数的变化,与基准回归中关于消费倾向随年龄变化的估计结果完全一致。

流动性较高资产占比的系数为正,而且在分位数的两端(1/5和4/5分位数处)要比中间分位数处的数值略大(约0.6个百分点),但总体上看与基准回归中的结果十分接近。这表明消费倾向在低数值区间和高数值区间受σ的影响更大。这意味着,如果流动性较高资产占比从较小的数值水平开始增大,那么其对消费的促进作用会表现为“先减小后增大”的动态变化轨迹。我国当前流动性较高的资产占比明显低于发达经济体,这一方面和我国资本市场不健全相关,另一方面也受居民旺盛的住房需求的影响。随着我国多层次资本市场的逐步健全,居民家庭资产的流动性也将逐步提高,我国政府应采取多重措施加快家庭资产结构的调整和优化,有效释放居民的消费潜力。

六、 稳健性检验 (一) 分城乡由于中国的城乡之间差异较大,为检验前文实证结果的稳健性,此处对样本分城乡分别进行回归,并与前文结果进行对比,结果见表 4。

| 表 4 分城乡检验 |

具体来看,各主要变量系数的符号均与基准回归相一致。城市家庭人均年净收入和住房资产的系数与农村家庭相近,但城市金融资产的系数是农村家庭的2倍,而且农村家庭的这一系数并不显著,这主要是由于农村家庭相比于城市家庭较少参与到金融市场当中,因而金融资产的财富效应并未得到有效发挥。城市户主的受教育年限系数显著为正,而农村样本则不显著,且远小于城市样本,这很可能由于农村户主整体受教育水平要低于城市户主,且多为初中以下文化水平,教育的人力资本效应并未显现出来,因而对消费倾向的影响也不显著。从衡量不确定性的相关变量来看,农村家庭受不确定性的影响要大于城市家庭。城乡样本的分组虚拟变量变化趋势与基准回归中揭示的规律相一致,随着流动性较高资产占比的提升,家庭消费倾向也会逐步变大。但城市样本分组变量的系数整体上要略低于农村样本,这是由于城市样本人均收入水平要高于农村样本,对应着流动性较高资产占比的水平也要低于农村样本(如图 5所示),而上述实证已揭示σ与消费倾向之间存在着正相关关系,因而导致了上述现象的发生。这进一步支持了上文的实证结果。

(二) 样本筛选偏差分析考虑到异常值可能带来的影响,在上述分析中只选择了平均消费倾向小于1的样本。但现实中少数极困难家庭的存在,则有可能导致部分家庭出现“入不敷出”,即在一定时期内平均消费倾向大于1的情形。此外,家庭瞒报或者低报收入也有可能导致平均消费倾向大于1。但一般而言,平均消费倾向大于1的情形十分异常,而且从概率分布密度函数来看,此时的样本分布变得十分分散,因而对于该部分样本本文不再考虑。

诚然,对于入不敷出的家庭而言,当期收入才是影响其消费的最为重要的因素,这类家庭可能不上资产结构(因为可能没有资产积累)的影响。但为了更为全面的考察本文的样本筛选是否会带来严重的选择偏差,进而影响到结论的一般性和适用性,此处对删除样本和未删除样本主要变量的统计学特征做进一步分析,详见表 5。

| 表 5 删减样本与未删减样本主要变量统计学描述 |

从表面上看,删减样本平均消费倾向较高的原因主要在于家庭人均收入远低于未删减样本(仅为后者的1/3多),而人均消费支出又是后者的1.3倍多。具体来看,删减样本的户主受教育年限和家庭人口平均受教育年限均比未删减样本短,这表明删减样本家庭可能由于人力资本的匮乏导致收入水平的低下。从户主年龄和家庭人口平均年龄来看,未删减样本家庭更为年轻,少儿抚养比和老年抚养比要低于删减样本家庭,这导致删减样本家庭中的非劳动人口较多,进而提高了消费倾向。此外,删除样本农村户籍家庭占到62%,而未删除样本的这一比例为57%,这表明农村家庭更有可能出现较为严重的“入不敷出”情形。从分项消费支出对比来看,删除样本的食品支出、医疗保健支出、文教娱乐支出和其他支出要显著高于未删除样本1.5~2倍。这和两类家庭的人口年龄结构密切相关,较高的少儿抚养比和老年抚养比直接推高了医疗保健支出和文教娱乐支出。而农村家庭享受的社会保障体系不完善也进一步加剧了删除样本家庭消费倾向值的异常。为探究上述异常值样本对本文实证结果的具体影响,接下来对全体样本进行分位数回归,结果见表 6户主特征变量系数与之前差别不大,此处不再列示。。

| 表 6 全样本分位数回归结果(样本容量:7138) |

可以看出,各变量系数的符号均未发生改变,但系数的绝对值均随分位数的增加而变大。表 6中各分位数处消费倾向的数值依次为0.36、0.61、0.95和1.53,可见基准回归中被删减的样本集中于消费倾向的3/5分位数右侧,而且极端值样本则落在消费倾向的4/5分位数右侧。整体来看,消费倾向越大的样本收到各变量的影响也敏感,这与表 5所揭示的异常值样本多为低收入家庭,预防性储蓄动机较强等结论相一致。对于σ的系数,则从1/5分位数处的0.174增加到4/5分位数处的0.956。而基准回归中各变量在各分位数处的回归系数则呈现出了较强的稳健性,未出现随分位数的增加而大幅变动的情况。

此外,值得注意的是,由于人们也有可能因为需要消费才决定持有相应数额的流动性较高的资产,即家庭资产结构会影响到居民的消费决策,反之亦然,由此则会导致内生性的存在。为此,本文尝试使用家庭人均收入、家庭金融资产和住房资产等作为工具变量(由图 5,人均收入相关与σ,但不受消费倾向的影响)进行回归分析,结果中一方面对σ的系数并未产生实质性影响,另一方面,引入上述工具变量后σ的系数不再显著,限于篇幅原因不再列示。因此,对于本文所涉及的内生性问题仍需进一步探讨。

七、 结论及政策建议本文基于CFPS数据,把不同类型资产的变现成本引入到了家庭消费决策的分析中,将家庭资产区分为流动性较高的资产和流动性较低的资产两种类型,构建了一个简单双资产消费决策模型,并通过实证研究发现中国居民家庭资产结构对消费倾向有着显著的影响。与已有研究关注边际消费倾向不同,本文将家庭不同资产的变现成本引入到了对家庭平均消费倾向的分析中。在考虑不同资产的变现成本的前提下,由于不同类型资产的变现成本及预期收益率存在着差异,家庭在整个生命周期内使用不同类型的资产平滑消费时会面临着不同的机会成本。因而家庭资产结构有可能对家庭的消费决策产生影响。

本文研究发现,当家庭持有更多流动性较高的资产时,会导致家庭储蓄资产的整体收益水平和整体变现成本降低,进而会使得家庭增加消费支出。从样本整体来看,流动性较高的资产占比每增加1个百点,家庭的平均消费倾向会增加0.11个百分点;随着家庭流动性较高的资产占比的增加,其对消费的促进作用也会显著增加。对基准样本的分位数回归结果显示,各变量系数随分位数的增加,变化很小,具有较高的稳健性。分城乡样本的回归分析则进一步支持了上述结论。此外,对包含异常值样本在内的全样本进行分位数回归后,结果显示,在消费倾向的较高数值区间,各主要变量对消费倾向的影响均变得十分敏感,这表明本文实证分析的结果对异常值较为敏感。

本文的研究表明,随着未来我国家庭资产总量的进一步扩张以及资产结构的日趋多元,家庭资产总量以及资产结构将在居民消费决策的过程中发挥越来越重要的作用。当前,我国经济正处于发展转型的关键时期,从家庭微观视角上构建扩大居民消费需求的长效机制,对于转型时期国民经济的稳定健康发展具有重要意义。依据本文的研究,流动性较高的资产占比的提升能够显著提升家庭消费。而与发达经济体相比,我国家庭资产的流动资产占比明显偏低(甘犁,2013)。因而,伴随着我国资本市场的进一步发展,快速促进流动资产占比的进一步提升,有助于构筑扩大居民消费需求的微观基础。基于此,政府首先应当通过进一步促进资本市场的发展,增强金融市场的竞争,为家庭提供种类更为丰富、“期限—收益”搭配多样化的可投资资产,改变以房产为代表的不动产在家庭资产中占比过大的局面;其次,在利率市场化改革深入推进的背景下,降低国有金融机构的垄断地位,通过降低社会金融服务的整体资费水平,减少居民各类资产变现的机会成本,提高其流动性,进而促进消费倾向的提升;再次,应在合理监管的前提下,促进以“余额宝”、P2P网贷为代表的互联网金融产业的发展,为居民提供更为便捷、高效的金融服务,通过不断提升居民家庭流动资产占比,在长期内促进居民消费倾向的提高。

| [1] | 柴国俊、 尹志超 , 2013, "住房增值对异质性家庭的消费影响", 《中国经济问题》 , 第 6 期 , 第 67–76 页。 |

| [2] | 陈训波、 周伟 , 2013, "家庭财富与中国城镇居民消费:来自微观层面的证据", 《中国经济问题》 , 第 2 期 , 第 46–55 页。 |

| [3] | 甘犁 , 2013, "中国家庭资产状况及住房需求分析", 《金融研究》 , 第 4 期 , 第 1–14 页。 |

| [4] | 胡永刚、 郭长林 , 2012, "股票财富、信号传递与中国城镇居民消费", 《经济研究》 , 第 3 期 , 第 115–126 页。 |

| [5] | 黄静、 屠梅曾 , 2009, "房地产财富与消费:来自于家庭微观调查数据的证据", 《管理世界》 , 第 7 期 , 第 35–45 页。 |

| [6] | 李剑、 臧旭恒 , 2015, "住房价格波动与中国城镇居民消费行为——基于2004~2011年省际动态面板数据的分析", 《南开经济研究》 , 第 1 期 , 第 89–101 页。 |

| [7] | 李涛、 陈斌开 , 2014, "家庭固定资产、财富效应与居民消费,来自中国城镇家庭的经验证据", 《经济研究》 , 第 3 期 , 第 62–75 页。 |

| [8] | 李晓嘉、 蒋承 , 2014, "我国农村家庭消费倾向的实证研究", 《金融研究》 , 第 9 期 , 第 115–127 页。 |

| [9] | 沈坤荣、 谢勇 , 2012, "不确定性与中国城镇居民储蓄率的实证研究", 《金融研究》 , 第 3 期 , 第 1–13 页。 |

| [10] | 王柏杰、 何炼成、 郭立宏 , 2011, "房地产价格、财富与居民消费效应——来自中国省际面板数据的证据", 《经济学家》 , 第 5 期 , 第 57–65 页。 |

| [11] | 吴卫星、 易尽然、 郑建明 , 2010, "中国居民家庭投资结构:基于生命周期、财富和住房的实证分析", 《经济研究》 , 第 S1 期 , 第 72–82 页。 |

| [12] | 谢勇 , 2010, "中国居民储蓄的分布特征——微观数据及其宏观含义", 《经济与管理研究》 , 第 10 期 , 第 5–11 页。 |

| [13] | 臧旭恒、 王立平 , 2006, "中国居民消费风险与资产收益分析", 《经济学动态》 , 第 9 期 , 第 46–50 页。 |

| [14] | 臧旭恒 , 2012, 转轨时期消费升级与产业发展研究. 北京: 经济科学出版社 . |

| [15] | 张大永、 曹红 , 2012, "家庭财富与消费:基于微观调查数据的分析", 《经济研究》 , 第 53–65 页。 |

| [16] | 周月书、 刘茂彬 , 2014, "基于生命周期理论的居民家庭金融资产结构影响分析", 《上海金融》 , 第 12 期 , 第 11–16 页。 |

| [17] | Carroll, C.D. , J., Slacalek and K. Tokuoka and K., Tokuoka , 2014a, "The Distribution of Wealth and the MPC: Implications of New European Data". American Economic Review , 104 (5) , 107–111. DOI:10.1257/aer.104.5.107 |

| [18] | Carroll, C. D., J. Slacalek and K. Tokuoka, 2014b, "The Distribution of Wealth and the Marginal Propensity to Consume", ECB Working Paper Series, No.1655. http://cn.bing.com/academic/profile?id=1495253250&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn |

| [19] | Dynan, K.E. , J., Skinner and S. P. Zeldes and S., P. Zeldes , 2004, "Do the Rich Save More?". Journal of Political Economy , 112 (2) , 397–444. DOI:10.1086/381475 |

| [20] | Huntley, J and V., Michelangeli , 2014, "Can Tax Rebates Stimulate Consumption Spending in a Life-Cycle Model". American Economic Journal: Macroeconomics , 1 (6) , 162–189. |

| [21] | Jappelli, T and L., Pistaferri , 2014, "Fiscal Policy and MPC Heterogeneity". Ameracan Economic Journal: Macroeconomics , 4 (6) , 107–136. |

| [22] | Johnson, D.S. , J., A. Parker and N., S. Souleles , 2006, "Household Expenditure and the Income Tax Rebates of 2001". American Economic Review , 96 (5) , 1589–1610. DOI:10.1257/aer.96.5.1589 |

| [23] | Kaplan, G and G., L. Violante , 2014, "A Model of the Consumption Response to Fiscal Stimulus Payments". Econometrica , 82 (4) , 1199–1555. DOI:10.3982/ECTA10528 |

| [24] | Kaplan, G., G. L. Violante and J. Weidner, 2014, "The Wealthy Hand-to-Mouth", NBER Working Paper, No. 20073. http://cn.bing.com/academic/profile?id=2233394530&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn |

| [25] | Misra, K and P., Surico , 2014, "Consumption, Income Changes, and Heterogeneity: Evidence from Two Fiscal Stimulus Programs". American Economic Journal: Macroeconomics , 6 (4) , 84–106. DOI:10.1257/mac.6.4.84 |

| [26] | Shapiro, M.D and J., Slemrod , 2003, "Consumer Response to Tax Rebates". American Economic Review , 93 (1) , 381–396. DOI:10.1257/000282803321455368 |