政治精英的行为对地方发展的影响近年来受到经济学家的广泛关注,在由上而下施行管理的威权国家尤其如此(Jones and Olken,2005; Brender and Drazen,2009; 姚洋、张牧扬,2013),也因此,威权体制下代理人制度与激励问题更值得深入讨论。为解决中国经济增长之谜而发展起来的“官员晋升锦标赛”理论为阐释官员激励机制提供了重要的线索,薄智跃、周黎安等人提出,在中国特色的人事集权制度下,基于经济绩效的晋升考核制度是促使地方经济发展的重要原因(Bo,2002;Li and Zhou,2005; 周黎安,2008;罗党论等,2015)。上级领导通过考核下级官员所在辖区的经济表现来选拔才干之人,下级官员为了谋求政治晋升,必然不遗余力发展经济。这一机制也成为近年来分析地方政府行为的重要思路之一(王永钦、丁菊红,2007)。

除绩效外,官员其他方面的特征也可能影响其仕途升迁,例如官员的个人能力、任期、教育程度、工作经历(张军、高远,2007;王贤彬、徐现祥,2008,2014;姚洋、张牧扬,2013),地区发展程度、区域位置、社会经济情况(田伟、田红云,2009;林挺进,2010),与上级政府和核心领导的关系等(Opper et al.,2012;Shih et al.,2010;Jia et al.,2015)。在同时考虑内外因素的前提下,官员面临的升迁机会和晋升概率可谓千差万别(钱先航等,2011;庞保庆、耿曙,2016;Lv and Landry,2014),如何保证在晋升概率异质的官员之间展开公平、有效的竞争?如何减少或杜绝晋升概率较小的官员的怠政甚至腐败行为?

事实上,在晋升锦标赛理论被提出之后,对于官员异质性导致的激励弱化问题的质疑就不绝于耳(段润来,2009;田伟、田红云,2009;陶然等,2010;张晖,2011;钟灵娜等,2016;于源、陈其林,2016)。如果中央政府只奖励经济增长率高的地方领导人,那么明显处于竞争劣势的地方领导人将选择偷懒,因为努力也需要付出成本。但现实的情况却与理论推论大相径庭。第一,几乎所有的地区都呈现出努力发展经济的热情,即便在1994年分税制改革地方收入分成下降的情况下也丝毫未减弱。第二,相关实证发现,越是晋升概率小的领导人,发展经济的欲望和努力也越大(耿曙等,2016;庞保庆、耿曙,2016)。Blanchard and Shleifer(2000)首次提出地方经济利益与来自中央政府的罢免威胁成为指挥转型期间官员努力的“胡萝卜”与“大棒”。段润来(2009)发展了Shleifer关于罢免或降职威胁的理论,认为中央政府的主要激励手段不是奖励而是惩罚——没有努力发展经济的省级领导人将被降低权力(调离到一个权力较小的职位上去或者提前退休),那么每一个人都会努力使自己所在地方的经济增长率至少达到中等水平。①

①需要指出的是,按照人事经济理论的逻辑,仅依靠“奖励先进”机制的激励制度不仅会导致缺乏竞争力的参赛成员的退出,领先者也会因前者的放弃而降低自身努力水平,从而导致激励的双向弱化”,形成“龟兔赛跑”的局面(Lazear,1998)。

反对降职威胁的意见主要认为“缺乏退出机制”是中国行政系统中不成文的传统,官员只上不下,即便碌碌无为也能保留行政级别。但行政级别是一个非常宽泛的概念,在现实情况下,“明升暗降”是常见的人事调动方式(陶然等,2010),在实证分析中也广泛用于官员数据的处理(Li and Zhou,2005; 周黎安等,2007;徐现祥、王贤彬,2011;Landry,2003;Opper et al.,2012)。此外,分析结果与观察对象可能也有所关联:省级领导已是地方大员,即便绩效不突出但只要不出差错大多数会在任上退休,毕竟大多数官员出任省委书记或省长时已经接近退休年龄②。但级别更低的地方政府官员(地市级和县级)则可能面临更大的惩罚压力(段润来,2009)。

②据统计,2000-2011年间163位省级领导(包括省委书记和省长)上任的年龄中位数为57岁,省部级领导的退休年龄为65岁,平均任期为4.18年,因此大多数干部只要不犯错误都会顺利退休。但2000-2012年间市委领导上任年龄的中位数为50岁(平均年龄为51岁),退休年龄为60岁,平均一任的任期大约为3年左右,大部分人不大可能在任上待到退休。

张晖(2011)将地方领导人激励未弱化的原因归结为由声誉激励构成的隐性激励,认为对于那些晋升概率比较小和退休官员来说,正式晋升无望,追求声誉和政治成就的非正式晋升或许才是最大化自身效用的选择。但其潜在的解释是这些人也可能在绩效不突出的前提下,因为声誉而获得晋升,否则便不存在这样一种机制,遗憾的是作者并没有给出相关的实证证明,也没有足够的案例加以支撑①。钟灵娜等(2016)基于省级内部分层的隐性制度,分析了内部分层对于降低省级官员异质性的作用,其潜在的逻辑与刘瑞明(2007)定义晋升为“政治控制权扩大”而非“行政级别上升”相一致,中央可以通过表面平调实则晋升的方式增加省级领导的向上流动。但划分隐性层级的方式在省级比较有效,省级单位的数量较多,风俗民情差异较大,并且省级领导地位重要,更适于奖励机制而非惩罚机制。

①此外,作者将声誉与关系网混为一谈,尽管声誉在人才市场上具有长期的效用,但这和退休后的干部仍然具有政治威望或者控制权显然不一样。声誉的长期作用使得刚进入职场的年轻员工可以牺牲当前的收益以换取将来的较高报酬,其原因是信息对称的人才市场上,会有雇主愿意付重金聘请有良好声誉的人。但干部退休后即丧失正式职位,即便有政治威望也不会再次启用。其次,退休干部的声誉通常与其退休前的职位密切相关,并且退休后保有政治威望的原因比较复杂,可能是由于声誉,也可能是由于政治裙带关系等。

有关基层政府面临惩罚机制的研究主要集中在“压力型体制”这一概念及其延伸上。荣敬本教授等人在上世纪90年代提出的地方政府压力型体制认为,上级政府将经济增长、社会管理等事务数字化分解下压,下级为完成任务继续加码分派,从而以一种类似契约的形式在上下级政府之间展开(荣敬本,1994;杨雪冬,2012)。一旦没有完成任务或完成质量较差,为首的领导(“一把手”原则)则需要承担主要责任,其影响将波及仕途发展(陈潭、刘兴云,2011;杨雪冬,2012)。大量基层调研的证据显示惩罚机制比奖励机制更具有威慑性,因为威权体制下的政府官员处在一个相对封闭的人才市场中,可替代的工作机会较少,在这种情况下,官员努力不仅基于对晋升的渴望,也可能属于避免损失(lost aversion)的行为。

由于以往的研究主要集中关注官员的晋升可能性,对压力型体制下官员的“去职”研究较少,更鲜有文章对压力型体制的存在提出实证证据。本文从理解离任风险出发,说明在地方政府层面同时存在一种惩罚后进的机制。本文采用事件史分析的方法,利用2000至2012年间全国市委书记的调动信息,考察了影响官员降职风险的相关因素,并同时考察了随着任期增长,降职概率的变化趋势。研究结果发现,首先,年龄对官员离职的影响十分明显,在实行严格的退休制度之后,官员一旦届龄将难以留在原位。年龄与离任风险并非简单线性的关系,而是呈U型趋势,年龄过轻的官员可能缺乏经验,同样面临一定的降职风险,同时官员年龄大于47岁(远低于平均年龄51岁)之后,降职风险立即增加。其次,官员在任期间的经济表现对降职风险影响显著,并且这一影响与官员的政治关系密切相关。本文发现,是否具有上级关系对官员的仕途发展十分重要,被下派至地方加以培养的官员所面临的降职压力相对较小,而非下派官员则需要努力提升经济绩效才能确保自己不被降职。此外,在进一步的讨论中并未发现晋升风险概率与经济绩效之间存在类似的关系,说明晋升的机制可能更复杂。

本研究对已有讨论的贡献主要有以下几个方面:第一,与之前的文章关注官员的晋升激励不同,本文提出在由上而下的管理体制下,存在“不进则退”的倒逼压力,并从离任风险的角度为“压力型体制”的相关理论提供了有力的实证证据。第二,本文引入事件史分析的方法研究官员的离任风险,并结合已有对关系论与绩效论的讨论对官员离任压力进行分类考察,发现政治关系至少能够降低官员降职的风险,该研究结论形成对已有辩论的有力补充。第三,本文以市委书记为研究对象,市委书记的升迁逻辑与省级领导并不完全相同,中央政府在决定省级领导去向时需要综合考虑各方面的因素,但省级领导在决定市委书记的升迁时更注重官员在任期间的经济表现,因为地市的经济绩效将会成为省级领导的晋升筹码(何淳耀、孙振庭,2016)。由于任务下放和层层加码,层级越低的官员往往面临越大的绩效压力。此外,本文还利用江苏省的县委书记数据进行了进一步的检证,得出的结论与市委书记基本类似。因此本文的研究结论有助于增进对基层政府官员行为的理解。

除本节外,本文其他章节的安排如下:第二节为综述压力型体制和官员离任风险的相关研究,并提出经验假说,第三节为研究方法与数据介绍,第四节介绍主要的实证结果、稳健性检验与进一步的讨论,最后一节总结全文。

二、 压力型体制:理解中国官员的离任风险 (一) 选举制下的官员离任风险在民主国家中,政府官员实行定期选举制,固定的任期与有的放矢的选举激发了大量有关官员再选与离任机制的研究。一方面,人们关心在任官员是否比竞争者更有竞选优势(incumbency advantage),例如他们通过向选民提供政策福利、利用政治关系募集更多的竞选资金、增加自己的政治曝光率等手段可以增加自己连任的概率(Gelman and King,1990)。此外,在任期间的经验积累,党派推选候选人时对有经验候选人的偏好(“quality effect”,Cox and Katz,1996)等也可以使在任官员更有胜算,而这些优势又会进一步迫使高能力竞争者(high quality)策略性放弃(“scare-off effect”,Ban et al.,2014)。

另一方面,在任官员的任期长短与离任机制也引起了学者的极大关注(incumbency hazard)。一个非常重要的改变是对“时间维度”的引入(Box-Steffensmeier and Jones,1997;Bennett,1999),具体来说,前一时期的经历是否会对后一时期的当选产生影响是政治学家更加关心的问题。引入前后期依赖性(duration dependence)可以加深对政治体、政治家在任时期长短的分析和理解,并且同时分析影响时间长短和事件发生的因素,因此具有重要的理论意义。例如Bienen and Walle(1992)利用2256个国家领导人的数据发现,领导人的退位风险随着在任时间的增长逐渐降低。Warwick(1992)发现执政党派的潜在落选风险在长期来看却是增加的,并且会受到经济发展趋势、意识形态偏好等因素的影响。Finocchiaro and Lin(2000)利用美国国会议员的数据发现,议员的离任风险呈现先减少后增加的趋势,离任风险在开始阶段迅速下降,体现出“在任优势”的加强,但在仕途后期离任风险又会逐渐上升。在任官员除具有竞选优势以外,其他一些因素也会导致官员离任,例如政治丑闻、党派身份、意识形态等(Bauer and Hibbing,1989;Finocchiaro and Lin,2000)。

有关西方民主体制下政府官员离任的研究表明,政治家想要成功留在政治舞台会受到来自各方面的压力,同时也形成对他们在任期间行为的督促与指导。相比之下,威权体制下官员的降职风险研究尚未引起学者重视,也缺乏相关的理论研究。对晋升的过度强调使学者忽略了上级委托人手中“大棒”的作用,一般而言,惩罚性的措施更能够体现出人事权的集中和政府的权威。从逻辑上说,缺乏离任或降职的人事安排会从两个方面促使激励弱化问题的出现:一方面,晋升的职位将变得更为稀缺,难以从下级选拔足够的优秀人才,降低了组织内部的人才流动;另一方面,在任之人尸位素餐也会对政府效率造成极大的影响,滋生腐败、地方保护主义等不利于社会发展的问题。因此,缺乏退出的人事选拔机制并非制度首选。

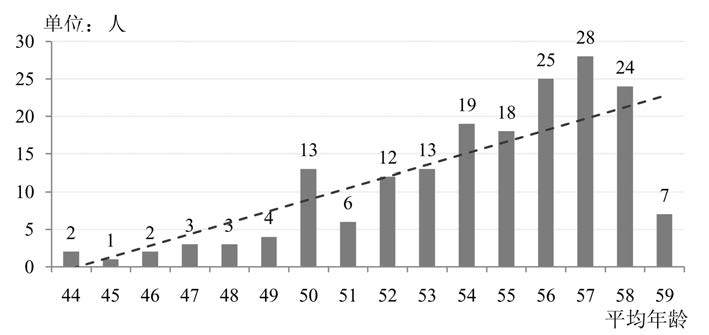

从现实情况来看,对在任官员的人事安排也并非不存在离任或降职。地方领导的任职去向一般分为以下几种,一是晋升到更高级别的职位,二是平调到同级别的职位,三是退休或者退居二线,一般到同级的人大或政协委员会任职,有极少数情况被调往国有企业任职,其他非正常情况还包括意外身亡、因腐败、渎职被免职等。一般认为官员退居二线主要是因为届龄退休,但根据后文统计(图 1)可以发现,尽管年龄大的官员降职比例更大,但降职在各年龄段均有发生。这说明荣敬本教授等人提出的压力型体制在整个官员群体中均适用。下文中作者回顾了荣敬本教授提出的压力型体制概念,并将其延伸到对在任官员离任风险的考察上,提出可供检验的两个假说,旨在填补官员离任机制这一研究领域的空白。

(二) “压力型体制”的概念“压力型体制”的概念由荣敬本教授等人在有关县乡人大运行机制的研究课题中提出。“压力型体制”一词最早用于概括基层政府(主要是县乡两级)面对上级行政命令时做出一系列工作安排的过程,并将“压力型”体制概念定义为“一级政治组织(县、乡)为了实现经济赶超,完成上级下达的各项指标而采取的数量化任务分解的管理方式和物质化的评价体系”。由于与中国实际情况的契合度高,这一概念提出之后迅速得到学界认同,在概念范围和内涵上有了进一步的发展(荣敬本,1998;唐海华,2006;杨雪冬,2012)。首先,尽管压力型体制的概念是基于河南新密市的调研所提出,但随着后继学者研究发现,在空间分布上,压力型体制是一个全国性普遍存在的体制,尽管地区间存在程度上的差异,但这一机制的广泛性毋容置疑。此外,处于经济起飞阶段的地区(如欠发达的中西部地区之于东部地区),地区的发展任务更加紧迫,压力型体制作为实现经济赶超的高效机制,表现得更加明显(杨雪冬,2012;欧阳静,2011)。其次,各级地方政府以及政府官员均面临“自上而下”的政绩考核压力,其压力自上而下逐渐增强,尤其县乡一级直接连接国家与社会,承受的事务最重,压力也最大(杨雪冬,2012;曾凡军,2013)。再次,随着与民众生活息息相关的社会、环境等问题日益引发关注,中央政府也在逐步调整考核指标的结构,将与社会发展、环境保护等相关的指标列入考核范围。但地方政府在应对这些问题时,仍继续采用数字量化和任务分解的模式,把经济领域中行之有效的压力型体制照搬到新的问题领域,具有强烈的路径依赖特征(陈潭、刘兴云,2011;欧阳静,2011;冉冉,2013)。

尽管压力型体制尚未形成解释中国地方治理的一般性理论,但从目前的研究来看该理论主要包括三个方面。第一,压力型体制下,地方治理的主要方式是绩效考核和物质化的评价体系,并以量化分包的形式下放给下级部门官员。周黎安提出的“行政发包”主要强调事务权责的下放(周黎安,2008),而压力型体制更强调数字化和量化分解,由于经济指标与其他社会民生指标相比更容易量化,更重要的是,经济发展是上级政府、地方政府与民众三方共同的目标,在这一点上三方的利益达成了聚合,因此地方政府在执行任务时容易偏好选择这些“硬性”指标,最终形成GDP崇拜这样一种独特的情结(曾凡军,2013)。其次,政府领导的绩效与其仕途发展密切相关,后者又与官员的社会地位、家庭利益等紧密地联系在一起(陈潭、刘兴云,2011;杨雪冬,2012)。对基层官员而言,一些主要任务通常被上级政府“政治化”为“一票否决”项目,一旦任务没达标,则视其全年工作成绩为零,不得给予各种先进称号和奖励,严重影响仕途发展。第三,压力型体制下地方政府释放压力的方式主要是“关系”与“统计”,前者依托与上级部门的私人关系以获得较轻的分派任务,后者主要对不易数量化和不与升迁直接挂钩的社会、环境项目进行统计上的造假(杨雪冬,2012;冉冉,2013)。但篡改统计数据也面临着潜在的政治风险,民生支出上的压力最终会积累到一定程度,增加爆发社会群体性事件的可能,而上级政府对维稳问题向来是实行“一票否决”。因此“关系”在释放压力的过程中起到了更为关键的作用。

(三) 基于压力型体制的离任风险假说基于压力型体制的相关概念和理论,本文提出官员降职风险的假说。首先,压力型体制强调可以量化的指标,这也是为什么经济类硬性指标通常比主观评判类指标更引起政府关注的原因。这种全面数字化管理的制度脱胎于上世纪计划经济体制,虽然欠缺一定的灵活性,限制了地方政府的自主权,但具有很高的指导作用和操作效率。与其他民生类指标相比,经济指标具有更高的客观性,更容易被量化,因此也更容易成为上级考核的绩效指标(周黎安,2008)。本文认为,在压力型体制下,经济绩效落后的官员将面临更大的降职压力。这与周黎安等人所提出的晋升锦标赛或标尺赛并不矛盾,一方面,上级可以遴选经济表现突出的官员,另一方面,对落后的干部也会加以惩罚,形成“萝卜加大棒”的激励机制。此外,各级政府都将事权下压来减轻自身的压力,因此基于经济表现的降职压力在越低的政府层级表现越显著本研究着重考察地市级与县级政府官员而非省级官员。根据以上的理论分析,本文提出假说1如下:

H1:官员在任期间的经济表现越差,降职的压力越明显(压力型体制)。

其次,压力型体制的调研结果指出了“关系”在应对压力时产生的作用。在以往对晋升的研究中,“关系”与“绩效”谁更重要一直是学界辩论的焦点。有学者指出,以绩效晋升不符合威权体制的集权逻辑和中国的政治传统,官员主要靠传统的政治关系(networks)而非经济绩效(performance)来争取更大的晋升机会(Opper et al.,2012;Shih et al.,2010),但也有发现认为“关系”与“绩效”在官员追求晋升的过程中并不一定是截然互斥的两个因素。一方面,上级可能在有政治关系的人里挑选绩效表现更突出的人才,因此“关系”充当的是信息传递媒介的作用(Jia et al.,2015);另一方面,上级也可能将想要提拔或栽培的“关系户”放到经济绩效好的地方去,或者直接给予更多的政策优惠和财政支持,以增加其在任期间的“政绩”,从而获得政权合法性和权威性(林挺进,2010;罗党论等,2015)。联系到压力型体制中所述的关系的作用,我们不难想象,没有关系的官员比有关系的官员面临更大的离任风险或绩效压力。他们不仅容易被分派到更难完成的任务,在没有完成任务时也更容易被淘汰出局。因此本文的假说2如下:

H2:如果在任官员具有“政治关系”,经济绩效对其降职的影响较小;相反,如果在任官员没有政治关系,经济绩效对其降职的影响较大。

本节引入荣敬本教授等人在对地方政府调查过程中提出的“压力型体制”概念,将官员面临的降职压力与风险作为考察重点,以往研究回答了“经济绩效是否有利于官员晋升”的问题,我们想要问的是,“经济绩效不好是否会增加官员降职或离任的概率” ?对降职风险的分析,不仅取决于有哪些影响因素,亦同时关系到时间维度的考量(Box-Steffensmeier and Jones,1997),本文采用事件史分析的方法,同时考虑时变因素与非时变因素对官员降职的影响。相关的方法与数据介绍于下节,并将实证结果报告于第四节。

三、 研究方法与数据介绍 (一) 模型设定与事件史分析方法与传统回归相比,事件史分析法的优势主要有两个方面,一是能够更好地处理右删失(right censored)的问题,二是能够更好地度量随时间改变的变量(time-varing variable)对存续时间的影响。例如我们想要观察官员何时因何会降职,但由于部分官员在观察期结束时仍然在任或晋升到更高的职位,没有发生降职的事件,因此到观测期结束也没法得知多久后事件会发生(现实情况下所有人都会降职,因此事件一定会发生,但到事件发生的时间则无法确定),这种情况被称为右删失。传统回归可以将这些案例删除,只观察发生了降职事件的样本,但由于删除的信息中可能存在对模型估计有用的信息,这样的做法会降低估计的有效性(inefficient)。另一种方式是对观测期结束尚未发生降职的案例增加额外的虚拟变量,以将可能存在的影响因素归集到这一虚拟变量中,但虚拟变量无法捕捉时间上的变化,因此也不能得出有效的估计。其次,如果以任期长短作为因变量,其他经济变量等随时间改变的变量只能采用平均值,同样会降低估计的有效性。与传统回归相比,事件史分析能更好地观测时变变量在时序上的变化对事件发生的影响,从而得到更有效的估计结果。

事件史分析的基础是生存函数S(t),生存函数代表的是在第T≧t期时仍然存活的概率,以本文为例,如果一个官员在第T年仍然在任或晋升,表明该官员是一个成功样本(survivor)。生存函数虽然相当直观和容易理解,但只是对某一时点存活概率的表述,与此相比,研究者更关心的问题是给定某一时点以前内未发生某事件的前提下,在该时点发生此事件的概率,用风险概率函数h(t)表示。例如,与任期为几年相比,学者和官员更关心的是,在前n年还未被降职的情况下,第n+1年发生降职的风险有多大。一般而言,根据h(t)的表达式可以将之参数化,但参数化的一大难题是事前难以得知分布的具体特征。本文运用事件史分析中常用的Cox比例风险模型来探索官员降职及其影响机制。Cox比例风险模型的优势是无需参照任何理论分布,既可以考虑时变变量对事件发生的影响,又不受参数化对模型的限制,且系数估计稳定。Cox比例风险模型可以设定为:

| $h\left( t \right)={{h}_{0}}\left( t \right)exp({{\beta }_{1}}{{x}_{1}}+{{\beta }_{2}}{{x}_{2}}+\ldots {{\beta }_{k}}{{x}_{k}})$ | (1) |

等式两边取对数后也可以等价写成:

| $ln\left[ h\left( t \right) \right]=ln[{{h}_{0}}\left( t \right)]+{{\beta }_{1}}{{x}_{1}}+{{\beta }_{2}}{{x}_{2}}+\ldots {{\beta }_{k}}{{x}_{k}}$ | (2) |

其中X(x1,x2……xk)是模型协变量的向量,x既可能是时变变量(time-varing variable),也可能是非时变变量(time-invariant variable)。

| 表 1 对市委书记调动的定义 |

本文对于市委书记信息的统计,时间范围从2000年至2012年,有关官员职务与人事变动的信息,主要来自《中国年鉴》、《新华网》、《人民网》等资料库,以及地方年鉴的补充,包括官员的上任时间、任期、年龄、学历、来源和去向等。城市层面的经济变量来自于《中国城市统计年鉴》和中国经济与社会发展统计数据库。江苏省县级经济数据变量来自中国经济与社会发展统计数据库。

2. 主要变量和其他控制变量本文定义的事件为降职,其余为未发生事件。在定义何为降职之前,首先需要厘清“晋升”、“平调”与“降职”三者的划分界限。下表 1采用罗列的方式定义了市委书记的三种调动。由于本文想要研究的是降职,因此将平调与晋升的情况均定义为未发生降职事件,编码为0,发生降职的年份编码为1。此外,(1)将截至观测期结束(2012年)仍在任的官员定义为平调,由于模型可以自动识别为右删失,因此不影响模型的结果;(2)删除了在任期间意外逝世以及因突发事件被免职的官员共14人①;(3)对找不到简历的官员或无法确定官员信息的地区赋值为缺失值。

①删除因自杀、意外而逝世的官员案例,以及因突发事件被免职的官员案例的原因是这些因素都是外在不可控因素导致的官员落马,前者如呼和浩特市委书记牛玉儒2004年在任上不幸因病逝世,后者如2008年河北石家庄市市委书记冀纯堂因三鹿奶粉事件被撤职。

图 1展示了降职官员的年龄分布,尽管从趋势上来看年龄越大,降职的比例越大,但在分布上仍然比较均匀,在不同的年龄段均有被降职的案例,说明影响降职并非完全由将近退休年龄所致。

|

图 1 降职官员的年龄分布 数据来源:作者自行整理。 |

本文的自变量主要有三个部分,一是经济绩效的代理变量,主要包括GDP增长率和地方财政收入;二是代表官员个人特质的变量,主要包括年龄、学历、工龄①;三是官员的来源变量,本文以是否为上级下派度量官员的来源,一般说来,上级下派或者中央下派具有丰富的政治含义(杜兴强等,2012),被下派到地方担任首长的官员,一般作为被栽培的对象,任期结束旋即被提拔或转调他任,从下表 2可以看出,下派官员具有更高的晋升概率和更低的平调与降职概率。

| 表 2 市委书记下派与去向 |

①在控制官员个人特质时,我们也曾尝试控制性别、民族等代表官员特质的变量,一般而言,女性官员与男性官员在退休年龄、职位安排等方面有明显的差异,少数民族官员与汉族官员也可能具有地区性的差异,但由于性别与民族变量的变异性较小,在总样本中占比不到5%,被模型自动删除而未予保留。

本文采用下派而非传统方式度量关系有以下两个方面的考量:第一,传统度量政治关系采用定义“同乡、同学、同事”关系的方式进行度量(Opper et al.,2012;Jia et al.,2015),其结果并不一定能代表上级的培养意图,正如Jia的文章所述,具有政治关系只是增加了传递信息的机会,但下派则明确传递出关系与培养的信号。第二,对低层级政府领导的赋值具有操作上的困难,尽管地市官员的职位调动由省政府决定,但并不排除受到更高层级官员的影响,如若按前述方式度量关系,则必须同时考虑与省级、中央政府各级领导的关系,如此一来,几乎所有官员都有或多或少的关系赋值,难以辨清真实的政治网络关系。当然,在本研究中我们也加入了与书记或省长的同乡关系和是否本地晋升进行控制。

其他控制变量主要控制地方特殊的经济、社会情况,包括到省会城市的距离(log),省级领导到地市的调研次数,是否为省会城市或副省级城市,人均GDP(log)等。另加入换届年份的虚拟变量以控制由于党代会换届导致的人事变动。此外,由于地市级官员的降职主要由省政府决定,因此模型还控制了省份固定效应。主要变量的描述性统计报告于下表 3。

| 表 3 主要变量的描述性统计 |

表 4模型1报告了以任期作为因变量的简单线性回归,从结果来看,在任期间的GDP平均增长率对任期的作用并不显著,与此同时,在任期间平均年龄对任期的长短也没有显著作用。如果将降职的二分变量作为因变量,采用logit回归则发现,在任期间的平均年龄越高,降职的可能性就越大,同时,如果具有在上级政府的工作经历,降职的可能性将会减少。在任期间的平均GDP增长率对降职只是有微弱的负向作用。

| 表 4 以官员为样本的前测回归 |

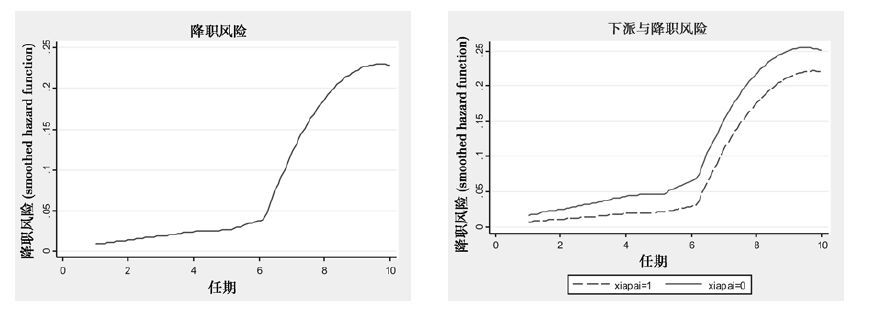

进一步,我们构建了事件史分析的数据结构,利用前述Cox比例风险模型分析影响官员离任的相关因素。从表 5的模型结果可以看出,GDP增长率对降职具有重要的负向影响,好的经济表现会显著降低官员的离任风险。由于之前的研究发现,官员年龄对任期的影响并非线性的关系(徐现祥、王贤彬,2011;何淳耀、孙振庭,2016),因此在模型3中加入了官员年龄和年龄的平方次,发现,年龄的平方项显著为正,官员年龄与离任风险呈现出U型关系,年龄过轻的官员可能缺乏经验,同样面临一定的降职风险,同时官员年龄大于48.25岁(低于平均年龄50岁)之后,降职风险立即增加。表 5的模型4到5依次加入因腐败被免职的虚拟变量和代表官员网络关系的“本地晋升”与“同乡关系”,结果显示GDP增长率的影响十分稳定。此外,即便剔除简历缺失的官员和腐败落马官员,对GDP增长率的系数影响仍然不大(模型6、7)。

| 表 5 对降职风险的事件史分析 |

在表 7中,我们对“关系”的界定范围作了进一步调整。首先,将市委书记的前一职位在上级单位视为更加具有政治关系,其他视为缺乏政治关系,这是因为有些官员虽然之前在上级部门工作过,但只是担任基层职位,到地方工作可能属于正常调动,而从省级政府直接下派到地市做市委书记则更能体现锻炼栽培之意。从表 7的前两列结果来看,与表 6的结论基本一致。其次,我们删除了最终获得晋升的官员样本,由于官员晋升可能源于难以观测到的其他因素,一开始平调与降职的官员不在同一起跑线上,所以单独比较平调与降职的案例,可以剔除上述因素的影响,更清楚的观测到经济绩效对降职风险的作用,其结果仍然支持之前的结论(表 6模型3、4)。此外,我们进一步将是否为团派视为定义关系的另一种方式,在团委工作通常被认为属于晋升快车道(Kou & Tsai,2014),团委出身的官员通常比较年轻,在仕途晋升上具有年龄优势。因此模型5剔除了团委出身的官员,其模型结果与之前基本(表 5模型5)一致。

| 表 6 官员来源对降职风险的影响 |

|

图 2 降职风险与上级下派

数据来源:作者自行整理。 注:解释变量包括GDP增长率、下派、学历、工龄、省级领导视察次数、到省会的距离(log)、人均GDP(log)、财政收入(log)、省会城市/副省级城市、换届年份。 |

| 表 7 稳健性检验:对“关系”的多重界定 |

压力型体制的相关理论认为,在经济增长上,来自上级政府、地方政府以及公众的压力形成了聚合,因此官员全力拼搏经济,但在其他方面则缺乏积极性,甚至通过篡改统计数据等方式敷衍上级的考核。其主要原因可能是在于只有经济绩效和部分社会问题指标是硬性指标,直接关系到官员的仕途发展,而来自上级其他方面的要求则与仕途升降没有直接关系。表 8的前两个模型检测了科教支出占财政支出比重对官员降职的影响,其中模型2中GDP增长率的系数与表 5模型5的系数相比变化不大,说明科教支出占比的变化对官员降职风险的影响十分有限。

| 表 8 稳健性检验:压力型体制的异质性 |

从地区异质性上来看,根据之前研究发现,越是欠发达地区,“经济发展”的压力越大,压力型体制表现得越明显(欧阳静,2011)。对比模型3和模型4可以看出,中西部地区经济增长率对官员降职的影响要明显高于东部地区,如果将中西部地区分为下派与非下派两个子样本,其结果也与表 6的结论一致。

3. 降职与晋升的逻辑是否相同一个有趣的问题是,如果用同样的分析方法来看晋升的影响因素,会不会得出一致的结论。但从表 9的结果来看,与降职相比,地方政府官员晋升概率的影响机制则略显复杂。GDP增长率对晋升具有非常微弱的负影响,并且不具有统计显著性。值得注意的是,在不控制年龄的情况下,官员的下派身份对晋升具有显著的正向影响(模型1),并且排除降职官员之后,官员年龄对其升迁的影响愈发显著,结果显示官员的年龄越轻,晋升的机会也越大(模型5、6)。

| 表 9 晋升风险的事件史分析 |

由于县级政府是面向社会的最低层级政府,根据压力型体制的相关理论,在各级地方政府中,县乡领导的压力最大。因此,本文也利用2000-2011年江苏省县委书记的数据进行了进一步的检测。限于数据收集的困难,此处只收集了江苏省各县(不含地级市的辖区)的相关数据,根据之前的检验,发达地区由于具有先发优势,来自压力型体制的绩效考核压力反而较欠发达地区更小,因此如果在发达地区的基层政府也能发现类似的结论,进一步说明本文发现的可靠性。从表 10的结果来看,经济增长率对县委书记的降职风险的确具有非常显著的作用,同时,对晋升的影响仍然不明显。

| 表 10 稳健性检验:以江苏省县委书记为例 |

当同处于竞争场域中的地方领导具有异质性的时候,仅仅依靠政治晋升激励难以保证在晋升概率较小的地方,政府官员仍然努力发展经济。本文发展了段润来在研究省级领导时提出的论点,并结合压力型体制的相关概念和理论,发现尽管经济增长(用GDP增长率度量)对市委书记晋升概率的提高并不明显,但对避免被降职或调离实权职位却具有十分显著的影响。该结论为经济绩效与官员仕途发展的理论提供了新的思路和证据,在基层政府层面,“绩效压力”而非“绩效激励”可能才是促使政府官员努力发展经济的主要机制。

另一方面,本文也为“经济绩效”与“政治关系”的辩论提供了新的证据,从长期来看,具有政治关系的人不容易在政治竞赛中轻易退出,与此同时,和其他参赛者相比,面临来自经济绩效方面的压力较小。这可能预示着中国政府官员的人才选拔具有“二元化”结构的倾向,“关系”成为进入培养梯队的“门槛”,没有关系的人则需要通过经济绩效证明自己的价值,以求继续留任。如此一来,关系就不是Jia et al.(2015)所认为的承担着信息传递中介的作用,因为经济绩效本身是显性和客观的,上级可以轻松地获取这部分信息,因此反而是缺乏关系的人才需要以经济绩效来发送有关自己能力的信号。

此外,影响晋升的因素可能是分析政治竞争与公共部门激励机制中面临的一个更大的难题,在同样处于培养梯队的官员内部,经济绩效和派系都不是导致晋升的主要原因,而在被下派到地方的官员中,排除降职官员后只有年龄影响较为显著。这一结论与前人的研究发现一致(Landry and Lv,2015)。尽管这并不意味着这些官员没有努力发展经济,但上级可能将一部分发展经济的重任转嫁到其他没有关系的官员身上。

本文的局限性主要有两个方面,一是本文对降职的定义比较严格,可能会一定程度上降低与之前文献的有效对话。例如对调任人大、国企或其他单位、腐败被查的官员样本均定义为降职,而这部分样本定义为“离任”似乎更为妥帖,但考虑到样本覆盖期间内“多升少降”的原则,脱离正常晋升渠道至少意味着提前出局。十八大以来,中央多次提出破除“只升不降”的政治传统,更提出《推进领导干部能上能下若干规定(试行)》,官员“能上能下”方能规范吏治①。如此一来,后续研究或可期许有所突破。本文的第二个不足是研究样本仅覆盖了市委书记的信息,尽管作为地市级政府的一把手,市委书记在经济发展上具有决策权和主导权,但市长作为经济政策的执行者也不容忽视。作者接续的研究方向正是搜集市长的个人信息,以期有更好的研究发现作为对本文结论的补充或印证。

①参见《推进领导干部能上能下若干规定(试行)》,《人民日报》,2015年7月29日,http://politics.people.com.cn/n/2015/0729/c1001-27375995.html;《“没出事儿”也能下,官员“铁饭碗”不再》,《南方都市报》,http://news.sina.com.cn/pl/2016-05-29/doc-ifxsqxxu4605462.shtml,2016年5月29日,检索日期,2016年8月24日。

压力型体制的最大弊病是导致地方政府对短期经济效应的过度追求,忽视与长期发展相关的社会、环境问题,并引发地区间的过度竞争。一方面这与中央的政治化偏向本身不无关系,在公共部门多任务多目标的现实背景下,理性的政府官员会权衡选择最重要的目标以最大化自己的利益。另一方面,被层层放大的GDP崇拜和由此产生的政治压力加速了地方的盲目发展,尽管这在短期来看有利于改善地方基础设施建设(张军等,2007)、招商引资(欧阳静,2011),但却是以牺牲教育投入、环境保护等作为代价。

| [1] | 曾凡军 , 2013, "GDP崇拜、压力型体制与整体性治理研究", 《广西社会科学》 , 第 6 期 , 第 100–103 页。 |

| [2] | 陈潭、 刘兴云 , 2011, "锦标赛体制、晋升博弈与地方剧场政治", 《公共管理学报》 , 第 8 期 , 第 21–33 页。 |

| [3] | 杜兴强、 曾泉、 吴洁雯 , 2012, "官员历练、经济增长与政治擢升——基于1978-2008年中国省级官员的经验证据", 《金融研究》 , 第 2 期 , 第 30–47 页。 |

| [4] | 段润来 , 2009, "中国省级政府为什么努力发展经济", 《南方经济》 , 第 8 期 , 第 16–25 页。 |

| [5] | 耿曙、 庞保庆、 钟灵娜 , 2016, "中国地方领导任期与政府行为模式:官员任期的政治经济学", 《经济学季刊》 , 第 3 期 , 第 893–916 页。 |

| [6] | 何淳耀、 孙振庭 , 2011, "地方官员的晋升逻辑:中国地级市市长的实证研究", 《中国经济问题》 , 第 6 期 , 第 13–24 页。 |

| [7] | 林挺进 , 2007, "中国地级市市长职位升迁的经济逻辑分析", 《公共管理研究》 , 第 45–68 页。 |

| [8] | 刘瑞明 , 2007, "晋升激励、产业同构与地方保护:一个基于政治控制权收益的解释", 《南方经济》 , 第 6 期 , 第 61–72 页。 |

| [9] | 罗党论、 佘国满、 陈杰 , 2015, "经济增长业绩与地方官员晋升的关联性再审视", 《经济学季刊》 , 第 3 期 , 第 1145–1171 页。 |

| [10] | 欧阳静 , 2011, "压力型体制与乡镇的策略主义逻辑", 《经济社会体制比较》 , 第 3 期 , 第 116–122 页。 |

| [11] | 钱先航、 曹廷求、 李维安 , 2011, "晋升压力、官员任期与城市商业银行的贷款行为", 《经济研究》 , 第 12 期 , 第 72–85 页。 |

| [12] | 冉冉 , 2013, "‘压力型体制’下的政治激励与地方环境治理", 《经济社会体制比较》 , 第 3 期 , 第 111–118 页。 |

| [13] | 荣敬本 , 1998, 从压力型体制向民主合作体制的转变: 县乡两级政治体制改革. 北京: 中央编译出版社 . |

| [14] | 唐海华 , 2006, "压力型体制,与中国的政治发展", 《宁波党校学报》 , 第 1 期 , 第 22–28 页。 |

| [15] | 陶然、 苏福兵、 陆曦、 朱昱铭 , 2010, "经济增长能够带来晋升吗?——对晋升锦标竞赛理论的逻辑挑战与省级实证重估", 《管理世界》 , 第 12 期 , 第 13–26 页。 |

| [16] | 田伟、 田红云 , 2009, "晋升博弈 、 地方官员行为与 中国区域经济差异", 《南开经济研究》 , 第 1 期 , 第 133–152 页。 |

| [17] | 王贤彬、 徐现祥 , 2008, "地方官员来源、去向、任期与经济增长", 《管理世界》 , 第 3 期 , 第 16–26 页。 |

| [18] | 王贤彬、 徐现祥 , 2014, "官员能力与经济发展——来自省级官员个体效应的证据", 《南方经济》 , 第 6 期 , 第 1–24 页。 |

| [19] | 王永钦、 丁菊红 , 2007, "公共部门内部的激励机制:一个文献述评——兼论中国分权式改革的动力机制和代价", 《世界经济文汇》 , 第 1 期 , 第 81–96 页。 |

| [20] | 徐现祥、 王贤彬 , 2011, 中国地方官员治理的增长绩效. 北京: 科学出版社 . |

| [21] | 杨雪冬 , 2012, "压力型体制:一个概念的简明史", 《社会科学》 , 第 11 期 , 第 4–12 页。 |

| [22] | 姚洋、 张牧扬 , 2013, "官员绩效与晋升锦标赛——来自城市数据的证据", 《经济研究》 , 第 1 期 , 第 137–150 页。 |

| [23] | 于源、 陈其林 , 2016, "新常态、经济绩效与地方官员激励——基于信息经济学职业发展模型的解释", 《南方经济》 , 第 1 期 , 第 28–84 页。 |

| [24] | 张晖 , 2011, "官员异质性、努力扭曲与隐性激励", 《中国经济问题》 , 第 5 期 , 第 46–55 页。 |

| [25] | 张军、 高远、 傅勇、 张弘 , 2007, "中国为什么拥有了良好的基础设施", 《经济研究》 , 第 3 期 , 第 4–19 页。 |

| [26] | 张军、 高远 , 2007, "官员任期、异地交流与经济增长——来自省级经验的证据", 《经济研究》 , 第 11 期 , 第 91–103 页。 |

| [27] | 周黎安 , 2008, 转型中的地方政府:官员激励与治理. 上海: 格致出版社 . |

| [28] | 周黎安、 李宏彬、 陈烨 , 2007, "相对绩效考核:中国地方官员晋升机制的一项经验研究", 《经济学报》 , 第 1 期 , 第 83–96 页。 |

| [29] | Alford, , John, R^ and John, R^ Hibbing , 1981, "Increased Incumbency Advantage in the House". The Journal of Politics , 43 , 1042–61. DOI:10.2307/2130188 |

| [30] | Ban, Pamela ElenaLlaudet and James, M Snyder , 2016, "Challenger Quality and the Incumbency Advantage". Legislative Studies Quarterly , 41 (1) , 153–179. DOI:10.1111/lsq.2016.41.issue-1 |

| [31] | Bauer, Monica and John, R^ Hibbing , 1989, "Which Incumbents Lose in House Elections: A Response to Jacobson's "The Marginals Never Vanished". American Journal of Political Science , 33 (1) , 262–71. DOI:10.2307/2111262 |

| [32] | Bennett, D^Scott 1999, "Parametric Models| Duration Dependence| and Time-Varying Data Revisited". American Journal of Political Science , 43 (1) , 256–270. DOI:10.2307/2991793 |

| [33] | Bienen, Henry and Nicolas, van de Walle , 1992, "A Proportional Hazard Model of Leadership Duration". The Journal of Politics , 54 (3) , 685–717. DOI:10.2307/2132307 |

| [34] | Blanchard, Olivier and Andrei, Shleifer , 2000, "Federalism with and without political centralization: China versus Russia". IMF Economic Review , 48 (1) , 171–179. |

| [35] | Bo, Z.,2002, Chinese Provincial Leaders: Economic Performance and Political Mobility since 1949. Armonk, NY: M. E. Sharpe. |

| [36] | Box-Steffensmeier, Janet M and Bradford, S Jones , 1997, "Time Is of the Essence: Event History Models in Political Science". American Journal of Political Science , 41 (4) , 1414–1461. DOI:10.2307/2960496 |

| [37] | Brender, A. and A. Drazen, 2009, "Do Leaders Affect Government Spending Priorities?", NBER Working Paper No.15368. |

| [38] | Casstevens, Thomas W^ 1989, "The Circulation of Elites: A Review and Critique of a Class of Models". American Journal of Political Science , 33 (1) , 294–317. DOI:10.2307/2111264 |

| [39] | Cox, Gary W^ and Jonathan, N^ Katz , 1996, ""Why Did the Incumbency Advantage in U^S^ House Elections Grow?"". American Journal of Political Science , 40 (2) , 478–497. DOI:10.2307/2111633 |

| [40] | Finocchiaro, Charles J., and Tse-min Lin, 2000, "The hazards of incumbency: An event history analysis of congressional tenure", Michigan State University, Institute for Public Policy and Social Research. |

| [41] | Gelman, Andrew and Gary, King , 1990, "Estimating Incumbency Advantage without Bias". American Journal of Political Science , 34 (4) , 1142–64. DOI:10.2307/2111475 |

| [42] | Jia, R^ , Kudamatsu, M^ and Seim, D , 2015, "Political Selection in China: The Complementary Roles of Connections and Performance". Journal of the European Economic Association , 13 (4) , 631–668. DOI:10.1111/jeea.12124 |

| [43] | Jones, B^F^ and B^, A^Olken , 2005, "Do Leaders Matter? National Leadership and Growth since World War II". Quarterly Journal of Economics , 120 (3) , 835–864. |

| [44] | Kou, C and Tsai, W H^ , 2014, "Sprinting with Small Steps' Towards Promotion: Solutions for the Age Dilemma in the CCP Cadre Appointment System". China Journal (71) , 153–171. |

| [45] | Landry, P^F 2003, "The Political Management of Mayors in Post-Deng China". Copenhagen Journal of Asian Studies , 17 , 31–58. |

| [46] | Landry P F. and Lü X, 2015, "Does Performance Matter? Evaluating Political Selection along the Chinese Administrative Ladder", APSA 2014 Annual Meeting Paper. |

| [47] | Lazear, and Edward, P , , 1998, Personnel Economics for Managers, New York: John Wiley & Sons . |

| [48] | Li, H^ and L^-A^, Zhou , 2005, "Political Turnover and Economic Performance: The Incentive Role and Personnel Control in China". Journal of Public Economics , 89 (9) , 1743–1762. |

| [49] | Lü, Xiaobo and Pierre, F^ Landry , 2014, "Show Me the Money: Interjurisdiction Political Competition and Fiscal Extraction in China". American Political Science Review , 108 (3) , 1–17. |

| [50] | Maeda, K^ 2006, "Duration of Party Control in Parliamentary and Presidential Governments: A Study of 65 Democracies, 1950 to 1998". Comparative Political Studies , 39 (3) , 352–374. DOI:10.1177/0010414005284047 |

| [51] | Opper S, Brehm S, and Nee V., 2012, "The Institutional Basis of Leadership Recruitment in China: Factions versus Performance", Ithaca, NY: Centre for the Study of Economy & Society, Cornell University. |

| [52] | Sh, ih , V, ^ , C^, Adolph and M^, Liu , 2012, "Getting Ahead in the Communist Party: Explaining the Advancement of Central Committee Members in China". American Political Science Review , 106 (1) , 166–187. DOI:10.1017/S0003055411000566 |

| [53] | Shleifer, and Andrei, , 1997, "Government in Transition". European Economic Review , 41 (3) , 385–410. |

| [54] | Warwick, and Paul, V^ , 1992, "Rising Hazards: An Underlying Dynamic of Parliamentary Government". American Journal of Political Science , 36 (4) , 857–876. DOI:10.2307/2111351 |