作为一种长期行为,技术创新活动既可在宏观层面促进社会持续进步,也可在微观层面帮助企业获得长期竞争优势。因此,增加创新投资,提升创新绩效,已成为保障企业长期生存与蓬勃发展的重要途径。对于企业技术创新问题,现有研究已关注到所有权性质作为前因的影响,发现家族所有权会显著影响企业的创新行为,引发了学界的讨论(Munari et al., 2010;Patel and Chrisman, 2014;Gomez-Mejia et al., 2014)。该类话题研究所用的理论视角各有不同:经典文献多将经济目标默认为家族企业的主要追求,并多使用双重代理理论和资源基础观视角以解释家族企业的技术创新问题。前者认为家族控制可以降低第一类代理成本(Munari et al., 2010),但会加剧第二类代理成本(Schmid et al., 2014),并造成特有的家族内代理问题(Schulze et al., 2003),最终影响企业的创新意愿;后者则认为家族企业具有牢固但受限的资源基础(Carnes and Ireland, 2013),进而影响用于技术创新资源的质量与数量。

随着研究深入,Gomez-Mejia et al.(2007)提出了社会情感财富理论。该理论认为,控制家族对其非经济目标的保护与追求可能影响企业决策。基于此,Gomez-Mejia et al.(2014)、Nieto et al.(2015)的研究证实,控制家族可能出于保护控制权与代际传承两个情感维度,而降低技术创新投入强度。然而,除上述维度外,鲜被涉及的其他情感财富维度也可能影响企业战略行为:家族—企业身份认同可能影响家族企业的社会责任政策与环保政策(陈志军、闵亦杰,2015;Berrone et al., 2010);而家族情感纽带亦会影响家族企业的决策程序(Baron,2008)。因此本文有理由预期家族—企业身份认同与家族情感纽带维度也可能影响企业的创新决策。

同时,资源基础观观点认为,具备财务、人力以及社会网络资源,是进行技术创新的前提。这意味着当家族企业主要以经济角度考虑创新问题时,面临经济负担或执行其他耗费资源战略选项的家族企业,会进一步减少对技术创新活动的投资。然而,如果家族企业主要以情感角度考虑创新问题,且上述经济负担或战略选项又对家族情感保护具有积极意义,根据社会情感财富理论的逻辑,其作用可能反转。具体而言,国际化战略与保持冗员的行为因其兼具经济与情感含义而尤其值得关注。这是因为:在经济视角下,国际化的战略布局会占用企业大量资源(Lu and Beamish, 2004),高冗员比率也会造成企业更多的人力资本开支(张敏等,2013),进而造成企业资源约束;而在情感视角下,国际化战略与冗员则可以为家族企业获得社会网络、声誉与家族成员任职机会(Zahra,2003),并缓解创新所致的旧人力资本与机器设备的淘汰压力(König et al., 2012)。可见,检验国际化战略与企业人力资本冗余水平对主效应的调节作用,可为“家族企业是否以情感目标作为决策出发点”的讨论提供较为直接的证据。

为验证上述猜想,本文搜集2010—2013年度A股家族上市公司的数据,分析家族涉入与技术创新之间的关系及国际化战略、人力资本冗余程度的调节作用。可能的研究贡献包括:(1)拓展对于家族企业技术创新的前因认识,论述控制家族情感因素对企业创新活动的影响;(2)丰富对影响家族企业创新活动调节因素的认识,并证明家族涉入导致企业决策偏离经济目标,为控制家族将保护情感目标视为决策参照点的观点提供新的经验证据;(3)证实家族涉入对研发投资的影响主要来源于其家族控制特点而非股权集中特点。

二、 理论分析与假设提出 (一) 家族情感目标与研发投资根据Gomez-Mejia et al.(2007)与Berrone et al.(2012)的研究,控制家族对自身情感目标的保护和追求可能影响家族企业的战略决策。其中,家族—企业身份认同、家族内情感纽带是家族情感目标中重要的两个维度,其对家族企业技术创新有显著影响。

在家族企业,由于共享的有形物质或无形共识,家族身份常导致强烈的家族认同感与企业认同感(Zellweger et al., 2013),促使家族雇员与企业保持利益一致,降低第一类代理成本;然而,其也会导致一些家族企业的特性问题,降低企业的创新动机与能力:首先,家族身份可能导致企业雇员之间的代理冲突。由于血缘、姻缘关系的相对稳定性,“家族成员”这一身份会将企业内的家族雇员与非家族雇员严格区别,造成两者间在福利与晋升机会方面的不平等,引发家族与非家族雇员间的冲突,损害后者的组织承诺与长期导向(Sciascia and Mazzola, 2008),进而影响其技术创新意愿;同时,该类冲突还会造成非家族成员知识共享意愿较低(Zahra et al., 2007),限制企业的技术创新能力。第二,对家族身份的保护可能导致控制家族“思维僵化”,降低其技术创新能力。由于持续的家族控制与稳定的家族价值观常被视为核心情感财富(Schulze et al., 2003;Zahra et al., 2008),强家族身份认同使企业难以根据动态环境灵活调整其宏微观战略或行为,形成僵化的思维模式(König et al., 2012)。此时,企业可能过于关注已有的业务与技术框架,难以快速准确地把握新的技术创新机会(König et al., 2012),影响其技术创新能力。

因历史渊源与现实交往,家族雇员之间有着较强情感纽带,这种纽带在家族人际关系与企业旧有资产中皆有体现(Berrone et al., 2012),维系该纽带的动机也可能影响企业技术创新决策。控制高管职位、持续雇佣元老员工是家族情感纽带的基础,若企业研发活动成功,新技术会同时淘汰旧技术与附属于旧技术的人力资本(König et al., 2013),使企业面临两难:技术创新成功意味着家族企业财务绩效的提升;然而,此情况又可能威胁家族成员的高管职位(Vandekerkhof et al., 2014),并增加元老员工的被淘汰风险。换言之,家族企业如追求技术创新成果,则可能面临淘汰家族成员与企业勋宿的情感成本,进而削弱研发动机。与之类似的,有形制品(如旧工艺与设备)也是寄托家族情感纽带的重要载体(Berrone et al., 2012),而研发成功可能造成旧设备、工艺的淘汰,造成家族情感纽带的损失与创新投资意愿的下降。

综合以上分析,提出如下假设:

H1:随着家族涉入程度加深,企业的技术创新投入下降。

情感财富保护动机虽会对家族企业技术创新问题产生影响,但程度尚未知。由于家族企业兼具“家族”与“企业”的双重特性,其可能同时从企业经济角度与家族情感角度两方面思考企业决策,并产生互相冲突的动机。因此,探索家族企业是否将经济角度或情感角度之一作为其决策的参照点,就成了一个值得验证的议题。本文试图通过对国际化战略以及人力资源冗余调节作用的论证与检验,回答上述问题。

(二) 国际化战略的调节作用出于分散风险与构建家族王朝的考虑,国际化战略成为家族企业常用战略选项之一(李军等,2016)。在家族涉入情境下,家族可能从经济与情感目标两方面考虑其国际化战略,双重目标间的冲突或影响调节效应的方向。

开发新用户与开发新产品是企业实现成长的两种重要方式,而国际化战略与技术创新分别是这两种方式的具体体现(Kyläheiko et al., 2011),二者可能在资源上存在竞争效应。自加入WTO以来,中国企业国际化进程明显加快①。Lu and Beamish(2004)发现,在国际化战略布局阶段,企业面临明显的新入者劣势和外来者劣势,需要大量资源支持。国际化战略的资源占用效应,会导致其他战略选项可用资源的减少(Hitt et al., 1997),影响研发活动的资源供给。同时,国际化战略对企业内外部融资能力要求较高(吕越、盛斌,2015),而家族企业又更易遭受信贷歧视,导致家族企业内国际化战略与技术创新活动对资源的竞争进一步加剧。此外,两种战略还可能在企业人力资源方面引起竞争,而家族企业的裙带主义人力资源政策又会进一步引发其合格经理人数量约束(Kets de Vries,1993),导致国际化战略与技术创新活动之间竞争效应的加剧。总的看,经济目标视角下的国际化战略会与技术创新活动产生资源竞争效应,进而影响后者的实现。

① 从2003年到2011年,中国企业对外投资总额全球占比由0.5%上升到了3.8%。数据见埃森哲《中国企业,全球梦想》报告,http://a.ftimg.net/ads/beijing/201306/accenture-insight-chinese-companies-go-global.pdf。

家族企业国际化战略也含有情感目标的考虑:首先,国际化战略有助于维护家族情感纽带。由于不同市场存在消费能力与需求的差异(李宝库等,2009),企业在不同国家市场投放的产品之间可能存在代差①,新产品可能在某一国家首先投放,并逐步拓展到其他国家。在此期间,旧产品不会立即消失,其技术与人力资本可免于立即淘汰,与之相关的家族情感纽带也免于立即损失(Gomez-Mejia et al., 2014)。其次,国际化战略可以缓和技术创新对家族控制的威胁。不胜任新技术的家族雇员可能转移到这类子公司任职,并继续担任高管职务(Sciascia and Mazzola, 2012),进而保护家族控制这一情感目标,因而有利于创新。再次,国际化战略有助于增强企业声誉并强化家族成员对企业的承诺感。国际化战略是控制家族构建“家族王朝”的一种体现,其对于家族声誉的提高有积极作用(Gomez-Mejia et al., 2010)。根据身份认同理论,家族成员会更加倾向于认同自身属于声誉较高的组织,并产生高组织承诺,进而增强研发等长期投资意愿。总的来看,情感目标视角下的国际化战略可以缓和控制家族对于技术创新活动的情感顾虑,进而提高其创新意愿。

① 海信集团是中国电视业的领军企业,其专业技术长期处于行业领先地位,是国内最早进行彩电生产的企业之一。然而,直到1990年代末,海信集团仍然使用落后技术的黑白电视机,并主要将之销往非洲市场。其原因就是海信集团需要考虑不同国家市场消费水平的差异,而在低消费水平国家主打使用落后技术的产品。

综上分析,国际化战略对主效应的调节效应兼具正(情感视角)、负(经济视角)两个方向,而调节作用的最终方向(即净方向)则取决于家族企业在经济目标与情感目标之间的抉择。若家族企业以保护和追求经济目标为其决策参照点,则:

H2a:随着国际化程度的加深,家族涉入与企业技术创新投入之间的负向关系受到强化;

若家族企业以保护和追求情感目标为其决策参照点,则:

H2b:随着国际化程度的加深,家族涉入与企业技术创新投入之间的负向关系受到弱化。

(三) 人力资源冗余程度的调节作用与国际化战略类似,人力资本冗余也可能与技术创新活动存在着间接关联。对家族企业来说,人力资源冗余不仅可以作用于企业绩效等经济方面,其对家族情感财富等也可能具有一定影响,上述双重目标间的冲突或会影响其调节效应的方向。

人力资源冗余可能从削弱企业资源基础、影响企业人力资源政策等方面影响企业技术创新。首先,冗员会导致企业付出额外且不必要的经济成本(薛云奎、白云霞,2008),削弱企业的财务资源基础,进而降低企业的技术创新能力。第二,当企业人力资源处于冗余状态时,其人力资源政策可能倾向于优先消化冗余部分。这导致企业吸收新雇员的动机减弱,不利于企业技术团队获得具有前沿知识的新成员,知识更新速度随之降低、思维模式也逐步僵化,技术创新能力因而降低(李晓翔,2014)。同时,高冗员程度可能导致雇员工作职责划分不清,企业决策的效率与灵活性相应降低,企业寻获创新机会的能力也因而削弱(Craig & Dibrell,2006)。

家族企业保持较高的冗员水平可能服务于其巩固家族情感纽带以及维系社会纽带等社会情感财富维度的目标,进而间接影响家族企业技术创新决策(Berrone et al., 2012)。首先,保持一定程度的人力资源冗余有助于控制家族维护其情感纽带。因为家族企业多采取具有裙带主义色彩的人力资源政策,家族成员更可能因其家族身份(而非专业技能)获得雇佣机会(Su & Lee,2013)。技术创新过程中,依附于这一部分家族成员的人力资本更有可能因为不适应新技术潮流而遭到淘汰。由于对家族成员与企业老臣的雇佣是家族维系情感纽带的重要体现(Berrone et al., 2012),该顾虑可能使得家族企业技术创新意愿下降。而当家族企业有能力与意愿承担冗员成本时,二者的职位不安全感随之削弱,其风险厌恶倾向降低。第二,高冗员水平可以帮助家族企业巩固其社会纽带(尤其是与外部利益相关者的关系)。通过雇佣超额员工,家族企业可以分担地方政府和当地社区的就业压力(薛云奎、白云霞,2008),进而改善其与重要外部利益相关者的关系,得到相应的声誉,进而巩固其社会情感财富。此时,家族企业因技术创新而造成的情感财富折损顾虑得以缓和,其创新意愿随之增加。可以说,较高人力资源冗余水平有助于家族企业减少情感目标顾虑,增强创新意愿。

综上分析,人力资本冗余程度对主效应的调节效应也兼具正(情感视角)、负(经济视角)两个方向,而调节作用的最终方向(即净方向)同样取决于家族企业在经济目标与情感目标之间的抉择。若家族企业以保护和追求经济目标为其决策参照点,则:

H3a:随着人力资本冗余程度的增加,家族涉入与企业技术创新强度之间的负向关系受到强化;

若家族企业以保护和追求情感目标为其决策参照点,则:

H3b:随着人力资本冗余程度的增加,家族涉入与企业技术创新强度之间的负向关系受到弱化。

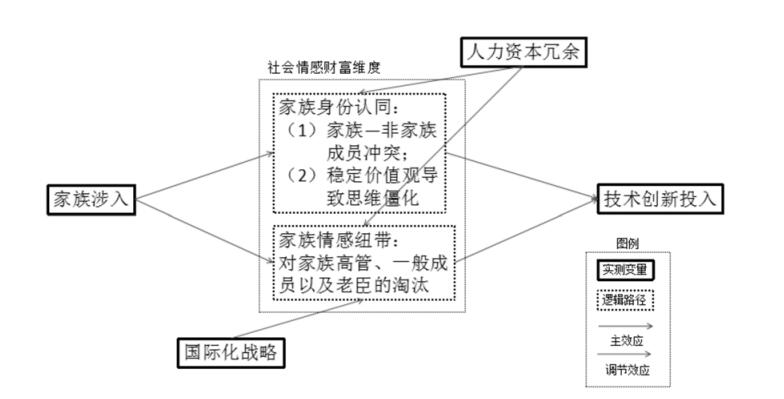

上述逻辑分析与假设提出简图如图 1。

|

图 1 理论分析与假设提出逻辑结构图 |

根据万德(wind)数据库,本文选取了在2010~2013年间披露过研发支出与海外销售收入指标的上市公司(包括沪市主板和深市主板、创业板、中小板),作为初始样本。其后依靠国泰安(CSMAR)数据库,根据以下步骤进一步筛选:(1)根据魏明海等(2013)的建议,筛选出实际控制人为自然人(或家族)的企业;(2)参考Gomez-Mejia et al.(2014)以及Chrisman and Patel(2012)的标准,进一步删除了控制股东持股比例小于10%或控股比例虽大于10%但家族企业成员不参与高管团队的样本;(3)通过变量匹配,删除有明显缺失值或异常值的样本,最终得到1841个样本。

(二) 变量测量 1. 被解释变量技术创新投入(Technological_innovation_intensity,inno):可以使用绝对指标或相对指标进行测度。绝对指标方法多以企业用于研发活动投资的总额衡量,相对指标方法则多以企业用于技术创新支出的占比表示。参考经典文献,本文采用后一种度量方法,使用企业研发支出/主营业务收入来测量企业的技术创新投入(Gomez-Mejia et al., 2014)。

2. 解释变量家族涉入(Family_involvement,FI):在关注家族涉入对企业影响的主流研究中,设置二分变量或连续变量是主要的测度方法。所谓二分变量方法,是指设置家族控股比例阈值,将超出这一阈值的企业视作家族企业;或分别设置股权与管理权阈值(管理权主要以参与高管团队的家族成员数量或比例衡量),并将同时满足上述阈值的企业视作家族企业(如Gomez-Mejia et al., 2014)。而所谓连续变量方法则是指以家族控制比例作为家族涉入企业的衡量指标。由于本文主要关注家族涉入企业的程度问题,且需兼顾家族控制与家族涉入但不形成控制这两种情况,连续变量方法显然更为适合。因此,参考Schmid et al.(2014)的先例,本文使用使用实际控制人所持有的股权比例来衡量家族涉入水平。

国际化战略(internationalization,IL):衡量企业执行国际化战略程度的指标主要分为两种。其一是使用企业海外销售收入占企业主营业务收入的方法进行度量,这种主要考虑的是企业依赖或嵌入国际市场的程度,体现的是企业国际化战略的“深度”(Gomez-Mejia et al., 2010)。其二则是依靠企业披露的分国家的销售收入数据使用熵指数方法计算其国际化指数,这种方法可以较好地体现企业国际化战略的“广度”(吴晓波、周浩军,2011)。基于假设演绎,本文推测国际化战略对企业技术创新的间接影响主要是依靠国际化的“深度”路径实现的,故本文根据Gomez-Mejia et al.(2010)的做法,使用企业海外销售收入/主营业务收入指标度量国际化战略水平。

人力资本冗余(Human_resource_slack,HRS):参照薛云奎、白云霞(2008)与张敏等(2013)研究所报告的方法,本文拟计算样本企业分别的正常雇员规模,再使用企业实际雇员规模与之做差,计算人力资本冗余的程度。具体而言,本文设置公式(1)推算为计算企业正常雇员规模而需要的各系数:

| $ Y=\alpha +\beta \times size+\theta \times Capital+\omega \ Growth+\varepsilon $ | (1) |

其中Y是企业雇员数量除以总资产乘以1000000,用于测度雇员规模;企业雇员规模,Size是企业资产总额的自然对数,用于测度企业规模;Capital是固定资产占总资产比例,用于测度资本密度;Growth则是企业营业收入增长率,用于测度企业的成长性。由于人力资本冗余水平不宜在行业间(如劳动密集型与资本密集型企业之间)进行横向对比,本文通过公式(1)对全样本进行分行业、分年度的回归,估计出用以推算正常雇员规模的分行业分年的系数α1、β1、θ1、ω1。然后,本文可以通过公式(2)计算每一企业正常雇员规模Y1。

| $ {{Y}_{1}}={{\alpha }_{1}}+{{\beta }_{1}}\times size+{{\theta }_{\text{1}}}\times Capital+{{\omega }_{1}}\ Growth+\varepsilon $ | (2) |

通过上面步骤,本文同时获得了企业实际雇员规模Y与企业正常雇员规模Y1,再使用公式(3)计算人力资本冗余程度。

| $ Human\_resource\_slack=Y-{{Y}_{1}} $ | (3) |

本文参考企业基本特征、治理水平两方面设置控制变量,并设置年份与行业哑变量(year、ins)。其中,年份虚拟变量设置year_2010、year_2011、year_2012三个;行业虚拟变量参考2012版证监会行业分类名称设置,共70个。

在企业基本特征方面,本文选择了企业规模(asset)、企业年龄(lnage)、财务杠杆(lev)、盈利水平(prof)四项变量。从企业治理水平方面,本文选择两权分离度(divid)、独立董事比例(indep)两项变量。

上述变量的属性、名称、代码以及定义如下表所示。

(三) 研究设计为检验家族涉入对企业研发强度的影响,本文构建了以下回归模型:

| $ Inno=\alpha +\beta \times family\_inv\ olvement+\sum{Controls+\varepsilon } $ | (4) |

为检验国际化水平的调节作用,本文使用了以下回归模型:

| $ \begin{align} & Inno=\alpha +{{\beta }_{1}}\times family\_involvement+{{\beta }_{2}}\times internationalization+{{\beta }_{3}} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \times family\_involvement\times internationalization+\sum{Controls+\varepsilon } \\ \end{align} $ | (5) |

| 表 1 主要变量的定义 |

为检验董事会规模的调节作用,本文使用了以下回归模型:

| $ \begin{align} & Inno=\alpha +{{\beta }_{1}}\times family\_involvement+{{\beta }_{\times }}\times board\_siz+{{\beta }_{3}} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \times family\_involvement\times Human\_Resource\_Slack+\sum{Controls+\varepsilon } \\ \end{align} $ | (6) |

下表报告了主要变量的描述性统计结果。可以发现:(1)下表中主要的变量均存在较为明显的标准差,这说明本文所用的测度方法是比较有效的,所选变量内的异质性也较明显;(2)样本间技术创新强度的差异很大,这说明样本企业对于是否以及以何种程度投资技术创新存在着较大的分歧,这彰显了本文研究主题的意义;(3)样本企业中自然人或其家族的平均持股比例为35.8%,大大高于西方水平,这说明家族企业在我国占有十分重要的地位。

| 表 2 描述性统计分析结果 |

本文进一步进行了多元回归分析,结果见下表。在下表中,本文首先检验了控制变量的作用,其后验证家族涉入与技术创新投入的直接关系。继之,先后验证国际化水平与人力资本冗余之于创新投入的直接效应与调节效应。为避免多重共线性问题,本文进行了VIF检验,所有模型均通过了VIF检验,说明不存在严重的多重共线性问题。

在模型2中,family_involvement与inno在1%水平上负相关(β=-0.028),说明在最终控制人为家族的企业中,随着家族涉入程度的加深,企业的技术创新强度会随之降低,H1因而得到验证。在模型3中,internationalization与inno在5%水平上负相关(β=-0.009),说明如仅从经济角度考虑,中国企业的国际化尚处于布局阶段,其与研发活动争夺企业资源的特征比较明显。而在模型4中,family_involvement和internationalization与inno分别在1%水平上负相关(β=-0.026;-0.01),但二者的交互项family_involvement×internationalization却与inno在10%水平上正相关(β=0.002)。这意味着虽然国际化战略与研发活动存在资源利用上的竞争,但其却能缓和家族涉入与技术创新投资间的负向关系,说明家族企业更可能出于情感目标决定其战略,H2b得证。进一步地,模型5中HRS在inno不具有显著的相关关系(p=0.858)。在模型6中,其与家族涉入的交互项family_involvement×HRS却与inno在10%水平上正相关(β=0.001)。这说明在高人力资本冗余的家族企业,人力资本的冗余可以缓和家族内部情感顾虑,进而支持了H3b的观点。最后,本文将上述所有项带入模型7,结果依旧成立。

五、 进一步的研究虽然上述回归结果支持本文对于家族涉入与技术创新投入之间关系的基本假设,但因家族涉入包含家族控制与股权集中两重含义,二者对于企业技术创新决策的单独与共同影响尚不明晰。为此,本文选取了2010—2013年度非家族企业样本,以观察缺乏家族控制时股权集中特征(Ownership_Concentration,OC)与技术创新强度间的关系。样本包括两种类型:(1)国有企业;(2)实际控制人为自然人或家族但持股比例小于10%或无家族成员参与高管团队的企业。本文设置了同上模型以进行多元回归,结果见表 3模型8。可以发现,在模型8中,控制主要因素后,Ownership_Concentration与inno间相关系数虽仍为负(β=-0.006),但并不显著,说明在非家族企业情境下,企业的创新强度并不随股权集中程度的提高而降低。上述结果说明,家族涉入对于创新投资的负向影响可能更多来自控股股东性质(家族控制)而非股权结构(股权集中),这进一步说明了家族企业的独特性。

| 表 3 多元回归分析结果 |

虽然上述实证结果较好地支持了本文的主要观点,本文仍进行了进一步的稳健性检验,以增强结果的可信度。首先,由于家族企业普遍存在更严重的控制权与现金流权分离现象,控制家族对企业的涉入程度一定程度上也由其控制权比例决定,故本文改以家族控制权比例衡量家族涉入程度,记为FI-1,并采取同上的模型,再次进行多元回归检验。结果如表 4。可以看到,在控制了同上控制变量后(模型10),FI-1与inno在99%显著水平上负相关(β=-0.029),说明以家族控制权水平衡量的家族涉入水平仍可得到与模型2相同的结论。同时,模型11-13的结论也表明,更换家族涉入衡量方式没有影响对调节效应(family_involvement×internationalization以及family_involvement×HRS)的检验结果。综上,本文认为家族涉入程度本身及其与国际化水平和人力资源冗余程度的交互效应是稳健的。

| 表 4 稳健性检验1 |

除上述对变量测量方法的检验,本文还对数据中的主要解释变量进行缩尾处理(winsorize),以消除极端值的影响。表 5中的模型14是对控制变量的回归,其后本文先对解释变量进行了1%的缩尾处理,并依照同上的模型进行回归,结果见模型15-18;其后,又对解释变量进行了5%的缩尾处理,并进行回归,结果见模型19-22。可以看到,主要解释变量及其交互项的回归结果没有显著变化,说明本文数据具有较高的可靠性。

| 表 5 稳健性检验2 |

依靠2010-2013年度中国A股市场1841个样本,分析了家族涉入与企业技术创新投入之间的关系,以及国际化战略、人力资本冗余这两个情境因素的作用,研究发现:(1)由于技术创新活动会损害家族—企业身份认同以及家族情感纽带等维度的核心社会情感财富,故家族涉入程度越高,企业技术创新活动越少;(2)国际化战略与人力资本冗余对企业技术创新活动具有间接影响,当企业国际化战略与人力资本冗余程度均较高时,家族涉入对企业技术创新的阻碍作用可能削弱,该结论印证了控制家族以其情感目标作为决策出发点的观点;(3)对非家族企业样本的观察证明其股权集中并不显著影响技术创新强度,说明家族涉入的作用主要来源于其股权性质(家族控制)而非股权结构(股权集中)。

上述结论的启示:(1)在理论上,基于对家族企业决策参照点的不同假设(经济或情感),本文提出了对立的调节效应假设,而实证结果证明家族涉入越高,企业对单纯经济目标的偏离程度也越高,即家族更可能将对情感目标的保护视为决策参照点。这意味着单纯依靠代理理论或资源基础理论对家族企业行为作出假设可能并不合适,应在其基础上充分考虑到家族情感社会情感财富理论,将这些理论进行有机结合,以提高对家族企业行为的理解;(2)在实践上,研究结论说明了家族企业的战略行为与人力资源政策均存在不同于非家族企业的特点,简单的在家族企业强调“现代企业理论”可能并不合适。从证券管理机构的角度,建议减少对家族企业治理的硬性约束,以充分披露代替明令禁止,以更好地发挥家族企业的灵活性优势。

研究的不足之处:(1)根据经典文献,国际化战略与家族涉入之间也存在直接效应(Gomez-Mejia et al., 2010)。考虑到本文的研究结果,国际化战略可能同时起到调节效应与中介效应,即国际化战略即是家族涉入与企业技术创新投入之间的一个逻辑环节,又会对主效应其他逻辑链条起到权变作用。囿于本文主题,上述问题并未得到进一步研究,值得后来学者关注;(2)作为发展中经济体,中国家族企业所处的制度环境仍有较大改善空间,而待完善的制度环境又会影响企业研发投资(廖开容、陈爽英,2011),这使得本文结论可能受到制度大环境的干扰。本文呼唤后来学者拓宽样本来源,以更精确地验证这一问题;(3)拥有足额控制权、成员参与经营与具有代际传承的意愿是家族企业的三大特征,囿于取样方法(二手数据)的局限,本文难以纳入传承意愿标准以更精准的判别家族企业样本。这一问题有待其他学者使用一手数据进行验证。

| [] |

陈志军、 闵亦杰 ,

2015, "家族控制与企业社会责任:基于社会情感财富理论的解释", 《经济管理》 , 第 4 期 , 第 42–50 页。

( 0) 0)

|

| [] |

廖开容、 陈爽英 ,

2011, "制度环境对民营企业研发投人影响的实证研究", 《科学学研》 , 第 9 期 , 第 1342–1348 页。

( 0) 0)

|

| [] |

李宝库、 王以华、 鲍卫敏 ,

2009, "农民家庭耐用产品需求属性评价与市场细分——基于农民彩电产品购买研究", 《管理世界》 , 第 10 期 , 第 126–134 页。

( 0) 0)

|

| [] |

李军、 杨学儒、 檀宏斌 ,

2016, "家族企业国际化研究综述及未来展望", 《南方经济》 , 第 5 期 , 第 62–86 页。

( 0) 0)

|

| [] |

李晓翔 ,

2014, "冗员与中小企业产品创新关系——传导机制与情境因素研究", 《科学学研究》 , 第 8 期 , 第 1251–1261 页。

( 0) 0)

|

| [] |

罗党论、 甄丽明 ,

2008, "民营控制, 政治关系与企业融资约束", 《金融研究》 , 第 12 期 , 第 164–178 页。

( 0) 0)

|

| [] |

吕越、 盛斌 ,

2015, "融资约束是制造业企业出口和OFDI的原因吗?——来自中国微观层面的经验证据", 《世界经济研究》 , 第 9 期 , 第 13–21 页。

( 0) 0)

|

| [] |

魏明海、 黄琼宇、 程敏英 ,

2013, "家族企业关联大股东的治理角色——基于关联交易的视角", 《管理世界》 , 第 3 期 , 第 133–147 页。

( 0) 0)

|

| [] |

吴晓波、 周浩军 ,

2011, "国际化战略, 多元化战略与企业绩效", 《科学学研究》 , 第 9 期 , 第 1331–1341 页。

( 0) 0)

|

| [] |

薛云奎、 白云霞 ,

2008, "国家所有权, 冗余雇员与公司业绩", 《管理世界》 , 第 10 期 , 第 96–105 页。

( 0) 0)

|

| [] |

张敏、 王成方、 刘慧龙 ,

2013, "冗员负担与国有企业的高管激励", 《金融研究》 , 第 5 期 , 第 140–151 页。

( 0) 0)

|

| [] |

Baron, R A.

2008, "The role of affect in the entrepreneurial process". Academy of Management Review , 33 (2) , 328–340.

DOI:10.5465/AMR.2008.31193166 ( 0) 0)

|

| [] |

Berrone, P

, Cruz, C

and Gomez-Mejia, L R.

, 2010, "Socioemotional wealth and corporate responses to institutional pressures: Do family-controlled firms pollute less?". Administrative Science Quarterly , 55 (1) , 82–113.

DOI:10.2189/asqu.2010.55.1.82 ( 0) 0)

|

| [] |

Berrone, P

, Cruz, C

and Gomez-Mejia, L R.

, 2012, "Socioemotional wealth in family firms theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research". Family Business Review , 25 (3) , 258–279.

DOI:10.1177/0894486511435355 ( 0) 0)

|

| [] |

Carnes, C M

and Ireland, R D.

, 2013, "Familiness and innovation: Resource bundling as the missing link". Entrepreneurship Theory and Practice , 37 (6) , 1399–1419.

DOI:10.1111/etap.2013.37.issue-6 ( 0) 0)

|

| [] |

Chrisman, J J

and Patel, P C.

, 2012, "Variations in R & D Investments of Family and Nonfamily Firms: Behavioral Agency and Myopic Loss Aversion Perspectives". Academy of Management Journal , 55 (4) , 976–997.

DOI:10.5465/amj.2011.0211 ( 0) 0)

|

| [] |

Craig, J

and Dibrell, C.

, 2006, "The natural environment, innovation, and firm performance: A comparative study". Family Business Review , 19 (4) , 275–288.

DOI:10.1111/fabr.2006.19.issue-4 ( 0) 0)

|

| [] |

Gómez-Mejía, L R

, Haynes, K T

and Núñez-Nickel, M

, 2007, "Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills". Administrative science quarterly , 52 (1) , 106–137.

( 0) 0)

|

| [] |

Gomez-Mejia, L R

, Makri, M

and Kintana, M L.

, 2010, "Diversification decisions in family-controlled firms". Journal of management studies , 47 (2) , 223–252.

DOI:10.1111/joms.2010.47.issue-2 ( 0) 0)

|

| [] |

Gomez-Mejia, L R

, Campbell, J T

and Martin, G

, 2014, "Socioemotional wealth as a mixed gamble: Revisiting family firm R & D investments with the behavioral agency model". Entrepreneurship Theory and Practice , 38 (6) , 1351–1374.

( 0) 0)

|

| [] |

Hitt, M A

, Hoskisson, R E

and Kim, H.

, 1997, "International diversification: Effects on innovation and firm performance in product-diversified firms". Academy of Management journal , 40 (4) , 767–798.

DOI:10.2307/256948 ( 0) 0)

|

| [] |

Kets de Vries, M.

1993, "The dynamics of family controlled firms: The good and the bad news". Organizational Dynamics , 21 (3) , 59–71.

DOI:10.1016/0090-2616(93)90071-8 ( 0) 0)

|

| [] |

König, A

, Kammerlander, N

and Enders, A.

, 2013, "The family innovator's dilemma: How family influence affects the adoption of discontinuous technologies by incumbent firms". Academy of Management Review , 38 (3) , 418–441.

DOI:10.5465/amr.2011.0162 ( 0) 0)

|

| [] |

Kyläheiko, K

, Jantunen, A

and Puumalainen, K

, 2011, "Innovation and internationalization as growth strategies: The role of technological capabilities and appropriability". International Business Review , 20 (5) , 508–520.

DOI:10.1016/j.ibusrev.2010.09.004 ( 0) 0)

|

| [] |

Lu, J W

and Beamish, P W.

, 2004, "International diversification and firm performance: The S-curve hypothesis". Academy of management journal , 47 (4) , 598–609.

DOI:10.2307/20159604 ( 0) 0)

|

| [] |

Munari, F

, Oriani, R

and Sobrero, M.

, 2010, "The effects of owner identity and external governance systems on R & D investments: A study of Western European firms". Research Policy , 39 (8) , 1093–1104.

DOI:10.1016/j.respol.2010.05.004 ( 0) 0)

|

| [] |

Nieto, M J

, Santamaria, L

and Fernandez, Z.

, 2015, "Understanding the innovation behavior of family firms". Journal of Small Business Management , 53 (2) , 382–399.

DOI:10.1111/jsbm.2015.53.issue-2 ( 0) 0)

|

| [] |

Patel, P C

and Chrisman, J J.

, 2014, "Risk abatement as a strategy for R & D investments in family firms". Strategic Management Journal , 35 (4) , 617–627.

DOI:10.1002/smj.2014.35.issue-4 ( 0) 0)

|

| [] |

Poynter, T A

and White, R E.

, 1984, "The strategies of foreign subsidiaries: responses to organizational slack". International Studies of Management & Organization , 91–106.

( 0) 0)

|

| [] |

Schmid, T

, Achleitner, A K

and Ampenberger, M

, 2014, "Family firms and R & D behavior–New evidence from a large-scale survey". Research Policy , 43 (1) , 233–244.

DOI:10.1016/j.respol.2013.08.006 ( 0) 0)

|

| [] |

Schulze, W S

, Lubatkin, M H

and Dino, R N.

, 2003, "Toward a theory of agency and altruism in family firms". Journal of business venturing , 18 (4) , 473–490.

DOI:10.1016/S0883-9026(03)00054-5 ( 0) 0)

|

| [] |

Sciascia, S

and Mazzola, P.

, 2008, "Family involvement in ownership and management: Exploring nonlinear effects on performance". Family Business Review , 21 (4) , 331–345.

DOI:10.1177/08944865080210040105 ( 0) 0)

|

| [] |

Sciascia, S

, Mazzola, P

and Astrachan, J H

, 2012, "The role of family ownership in international entrepreneurship: Exploring nonlinear effects". Small Business Economics , 38 (1) , 15–31.

DOI:10.1007/s11187-010-9264-9 ( 0) 0)

|

| [] |

Su, W

and Lee, C Y.

, 2013, "Effects of corporate governance on risk taking in Taiwanese family firms during institutional reform". Asia Pacific Journal of Management , 30 (3) , 809–828.

DOI:10.1007/s10490-012-9292-x ( 0) 0)

|

| [] |

Vandekerkhof P, Steijvers T and Hendriks W, et al., 2014, "The effect of organizational characteristics on the appointment of nonfamily managers in private family firms: The moderating role of socioemotional wealth", Family Business Review: 0894486513514274.

https://www.researchgate.net/publication/275430969_The_Effect_of_Organizational_Characteristics_on_the_Appointment_of_Nonfamily_Managers_in_Private_Family_Firms_The_Moderating_Role_of_Socioemotional_Wealth ( 0) 0)

|

| [] |

Zahra, S A.

2003, "International expansion of US manufacturing family businesses: The effect of ownership and involvement". Journal of business venturing , 18 (4) , 495–512.

DOI:10.1016/S0883-9026(03)00057-0 ( 0) 0)

|

| [] |

Zahra, S A

, Neubaum, D O

and Larrañeta, B.

, 2007, "Knowledge sharing and technological capabilities: The moderating role of family involvement". Journal of Business research , 60 (10) , 1070–1079.

DOI:10.1016/j.jbusres.2006.12.014 ( 0) 0)

|

| [] |

Zahra, S A

, Hayton, J C

and Neubaum, D O

, 2008, "Culture of family commitment and strategic flexibility: The moderating effect of stewardship". Entrepreneurship theory and practice , 32 (6) , 1035–1054.

DOI:10.1111/etap.2008.32.issue-6 ( 0) 0)

|

| [] |

Zellweger, T M

, Nason, R S

and Nordqvist, M

, 2013, "Why do family firms strive for nonfinancial goals? An organizational identity perspective". Entrepreneurship Theory and Practice , 37 (2) , 229–248.

DOI:10.1111/etap.2013.37.issue-2 ( 0) 0)

|