城市是现代经济的载体和发动机,城市推动经济增长和文明进步的根本力量来自于城市通过集聚形成的创新能力(Jacobs,1969)。实施创新所必备的诸多要素,例如良好的公共基础设施、高素质多领域的人才团队、发达的产业集群和配套、频繁的人际互动和快速的知识传播、开放进取的社会文化等(Porter,1990;Saxenian,1994; Edquist and Hommen,2008;Duranton and Puga,2001,2004),均需要通过要素集聚在城市中实现。现代经济理论越来越重视城市的创新职能,一国经济的长期增长潜力在相当程度上取决于这个国家的城市创新活动(Lucas,1988)。

如果说以前中国城市重视发展生产功能,那么到了金融危机之后的新常态阶段,只有依靠创新才能维持城市的发展活力。在广东,以深圳为代表的珠三角城市群依靠创新,从供给端发力,在新一代信息技术、无人机、现代装备制造、生物医药等新兴产业领域培育出一批具有国际竞争力创新型的企业和创新型集群,逐步走出一条以创新促升级的发展道路。城市创新对广东的意义不仅仅在于产业升级,对广东实现区域协调发展同样具有战略性意义。原因来自以下几方面:第一,只有随着珠三角城市群创新能力的提升,产业链条上创新和制造环节分工深化,生产制造环节才会从珠三角城市群中分离出来,使得向粤东西北的产业转移成为现实可能。第二,只有粤东西北城市群根据自身资源禀赋和产业结构有针对性地强化自身创新能力,才能有效提高产业承接的能力和产业承接层次,真正杜绝产业转移变成污染转移。第三,许多粤东西北城市都已发展出相当规模的特色产业集群,要保持和提升集群竞争力,做大特色产业,关键还是在于创新。基于这样的考虑,本文通过构造城市创新指数,一是定量分析广东各城市创新能力,找出各个城市的长项和短板;二是将广东城市放在全国城市体系中,观察广东城市群在全国城市创新地图中的位置,为珠三角城市群建设和粤东西北城镇化扩容提质工作提出合理化建设。

一、 指数的构建我们根据以下三个原则构造城市创新指数指标:

第一,结果导向。创新是实现经济增长和优化经济质量的手段而非目的。城市作为支撑创新活动的空间组织,集成了创新要素集聚、科技研发投入、创新成果产业化等一系列复杂活动。虽然创新的禀赋基础、研发投入非常重要,但创新活动是否有效,最终体现的是结果而非过程,这个结果既包括以专利为代表的技术结果,更包括经济增长和产业结构高级化等形式的经济结果。

第二,三链融合。习近平总书记在2014年6月的两院院士大会上指出,要围绕产业链部署创新链、围绕创新链完善资金链,促进创新链、产业链、资金链的“三链融合”。经过长期奋斗,我国已经建立了相对齐备的高校和科研机构体系,但科研体制改革长期滞后于生产领域,整体上仍处于孤岛状态,与经济活动严重“脱钩”。因此,我们分析城市的创新能力,不仅要关注传统的创新链发育水平,同时也要关注产业链、资金链的发育水平。只有存在发达的产业链和资金链,才能有效激活创新链,推动科技成果快速产业化。

第三,简洁性。通常存在两种指数设计理念。一种以简洁性为导向,通过层层筛选,提炼出少数几个有关键性和代表性的观测指标作为评价依据。例如联合国开发计划署(UNDP) 设计的人文发展指数(Human Development Index,HDI) 只使用了“预期寿命、教育水准、人均国民收入”三项指标。另一种以全面性为导向,力图使用较多的观测指标实现准确评价。例如波士顿咨询集团(BCG) 与其他机构联合推出的全球创新指数,一共使用了52个观测指标。二者相比,多指标具有评价信息方面的优势,但也对数据质量提出了更高的要求。如果数据质量不够理想,多指标意味着更大误差,评价的科学性反而下降。在这种情况下,剔除一些共线性高的冗余指标,精简指标数量,反而能够提高指标体系的准确性。

设计中国城市创新指数的最大困难在于缺乏一致可比的统计数据。一是不同城市公布的创新相关统计指标种类不尽相同,二是不同城市公布的数据可能存在统计口径差异。这导致理论上的备选指标虽多,但一致可比的指标有限。因此,我们选择了简洁性导向的指标设计方案,在完成原始数据搜集后,先用数据分析手段剔除掉一批一致性存疑,与其它备选指标有高度共线性的指标。例如全社会劳动力中的科技人员比重是测度地区创新禀赋的常用指标。但我国不同城市对相关指标的统计口径不完全一致。数据检验发现,该指标与社会R&D强度的相关系数超过0.7,与每万人发明专利授权数的相关系数超过0.8,说明增加该指标对指标体系贡献的新信息非常有限,反而可能由于数据可比性问题影响指数得分的准确性。经过专家论证,最终舍弃了该指标。

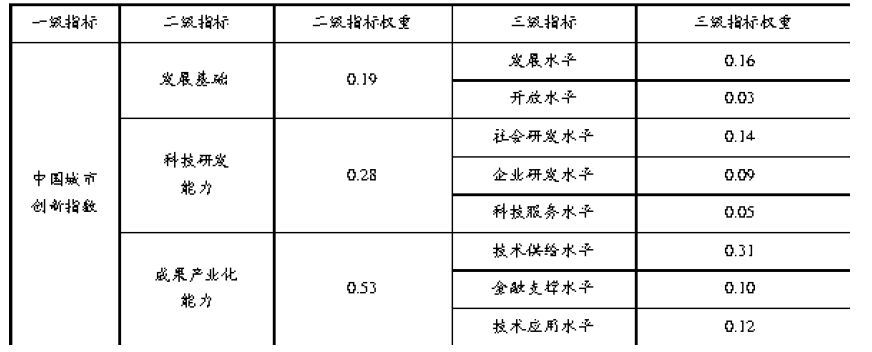

| 表 1 城市创新指数指标体系 |

根据上述原则,我们在40多个初选指标中筛选出23个备选指标,并最终锁定为8个既有代表性、又能确保统计口径一致的观测指标。最后得到的中国城市创新指数指标体系如表 1所示,包括3个二级指标,分别是发展基础、科研能力和成果产业化能力,涵盖了从创新要素集聚、科技研发,成果产业化的全过程。所有二级指标再分解为8个三级指标,分别体现了科技链、资金链和产业链在城市创新中的作用。

指标体系设计的另一个关键工作是各项指标的权重赋值。目前通用的有主观赋权法和客观赋权法两种。后者的原理是根据各个指数数据的方差大小赋值,方差越大权重越高。客观法的好处是屏蔽了人为认识的误差,核心不足在于它无法体现出指标的现实重要性。我们同时使用了AHP主观赋权法和主成分分析的客观赋权法进行了测算,结果表明还是主观赋权法计算出的结果更贴近人们的现实认知,因此,最终选择使用AHP法为赋权法。AHP法拥有以下优点:一是思路简明,能够将评价者的思维数字化、系统化,便于接受;二是对问题的本质、包含的因素及其内在关系能够进行清楚的分析;三是把定性分析和定量分析进行有机结合,对于解决多层次、多目标的综合评价问题行之有效。本报告设计了《中国城市创新指数AHP法赋权专家问卷》,并选取政府部门、科研机构和企业三类群体作为AHP法赋权问卷发放对象,三类群体问卷发放数量比例约为3∶4∶3,最终共收到有效问卷143份,计算出中国城市创新指数各级指标权重如表 2所示。

| 表 2 城市创新能力指标体系权重结构 |

由于少数城市缺乏可得数据,我们最后计算了珠三角9市和粤东西北地区7市的创新指数,具体得分与排序如表 3所示。结果显示,城市创新能力和城市经济发展水平呈现出很强的相关性。广东城市群的创新能力分布呈现出与发展水平相同的“中心-外围”特征,构成珠三角创新核心圈和粤东西北创新外围圈两大圈层。进一步按照创新指数得分高低排序,可以把将广东16个城市分为4个梯队。其中,第一梯队深圳,820分的得分远远把包括省会广州在内的其他城市甩在后面。第二梯队包括广州和珠海,得分在400-500分区间。第三梯队为东莞、佛山、惠州、中山、得分在300-400分区间。第四梯队包括江门、肇庆两个珠三角城市和参评的7个粤东西北城市,创新指数得分均低于全省平均分(309) 分,得分在180-280分区间。

深圳城市创新指数综合得分远领先于其他15个城市。在发展基础、科技研发、产业化三个分项之中,深圳最大的创新优势在于产业化能力,其得分(405分) 为省产业化水平均值的3.5倍;此外,深圳的科技研发得分(220分) 为广东省均值的2.1倍,也具有较强优势。尽管缺乏高水平大学,深圳建立了以企业研发为核心的区域创新体系,在公共研发和金融体系的支撑下,形成了从企业研发投入到专利产出,再到高技术产业成长的良好态势,其企业研发水平(2.39%)、万人专利发明专利授权数(10.34件/万人)、高技术企业数量在规模以上工业中的占比(35%) 等关键指标远高于全省其他城市,更成为全国城市的标杆。

| 表 3 广东城市创新指数综合排名表 |

广州(468分)、珠海(466分) 以接近深圳创新指数得分60%的成绩组成第二梯队。广、珠两城综合得分仅相差0.2%,均高于全省平均水平的50%。分项指标表明,两个城市创新优势各不相同。广州在发展基础方面具有显著优势。广州作为全省首善之区和经济领头羊,庞大的经济体量、良好的经济质量使其发展基础得分(182分) 在省内仅次于深圳,显著高于其他城市。但囿于企业研发的薄弱(制造业企业研发水平为1.01%,) 和公共科技投入的不足(社会研发水平1.89%),广州科技研发能力(131分,全省第三) 较弱;由于创新投入乏力,尽管广州拥有科技服务水平(全省第三) 和金融支撑水平的优势(全省第三),但其成果产业化得分(155分,全省第三) 低于其发展基础得分①。

①值得指出的是,本研究采用的是2013年数据,近两年广州在高科技企业培育和研发投入上的力度很大,在相关方面的相关短板已经得到了快速弥补。

珠海的优势也在于科技成果产业化。近年来,珠海高技术产业发展迅猛,良好的产业结构是其城市创新指数得分较高的主要原因。从单向指标看,由于珠海经济总量偏小,发展基础在全省并不具有优势地位,其发展基础得分(80分) 低于全省参评城市平均水平,但由于公共研发支撑充足(社会研发水平2.5%),拥有较强的科技服务水平(人均科技机构10.36个/万人) 和金融支撑水平(人均金融机构3.36个/万人),使得珠海高新技术产业拥有良好的产业发展环境,有力促进了成果产业化能力(241分)。

东莞、佛山、惠州、中山以高于全省平均值的得分组成第三梯队。其中,佛山、惠州和中山之间的得分差异在1%左右,基本处于同一水平线。进一步分析,珠三角东岸的莞、惠和西岸的佛、中在创新能力上又各有侧重。

位于东岸的东莞、惠州成果产业化能力强。东莞、惠州作为深莞惠经济圈的成员,长期接受深圳的产业转移和创新辐射,在深圳的带动下,两市高新技术产业发展都取得了长足进步。东莞高新技术企业数在全省位居第三,仅低于深圳和广州,人均发明专利授权量位于全省第四;惠州则集聚了TCL、承接了比亚迪等一批创新优异的企业,高技术企业数量占规上工业企业数量的比重位居全省第四。尽管东莞、惠州两市的科技研发基础由于历史原因不具备相对优势,但其长期持续的公共科技投入(社会研发水平均达到2.0%,超过广州水平),使得其科技研发能力得到较大提升,超过了全省平均水平。

位于西岸的佛山、中山科技研发能力强。佛山、中山是全省西岸装备产业带的核心城市,拥有大量具有传统产业沉淀的“老企业”、“老集群”,这些内生性的企业和产业集群拥有更强的技术自主性。虽然传统产业在城市创新指标体系中不具有产业化的优势,但佛山、中山的传统产业(如陶瓷、灯具) 却以顽强的自主研发能力在全球拥有先进甚至领先的市场地位。这种能力反映在城市创新指数中,突出表现在科技研发指标(均为129分),两市的社会研发水平达到2.33%和2.35%,超过2013年同期广州(1.89%) 等中心城市水平。

江门、肇庆以及参评的7个粤东西北城市总分低于全省参评城市平均线(309分)。该梯队的平均得分为208,相当于全省均值的三分之二。在第四梯队之中,江门、肇庆高于平均线,汕头、清远、汕尾、潮州、茂名、阳江和揭阳之间综合得分差异小于2%,基本处于同一水平。其中,江门、肇庆在科技研发方面最接近全省平均水平。江门、肇庆接受佛山、中山的产业转移和创新辐射,其经济体系、产业结构和创新特征也具有佛山、中山技术自主能力相对较强的特征。尽管两市主要分项指标均低于全省均值,但其科技研发能力相对较强。其中,江门的科技研发能力(114分) 甚至超过了全省平均水平。而粤东西北各项指标得分均比较低。汕头、清远、汕尾、潮州、茂名、阳江和揭阳均属于粤东西北创新外围圈,与深圳、广州、珠海等创新城市在空间上距离较远,产业转移不足,创新辐射少,科技资源相对匮乏,其自身经济实力、产业结构也难以形成规模化的创新需求。

| 表 4 江门、肇庆及粤东西北城市群创新指数得分分析 |

同样根据上述方法,我们搜集了我国经济百强市各项创新指标,最终得出了60个城市的创新指数①。深圳创新指数得分最高,达820分(以千分制计算,下同),北京以806分微弱差距紧随其后,上海市544分,居第三位。前10名余下城市依次为苏州、杭州、西安、广州、珠海、无锡和宁波。从区域位置看,创新指数得分较高的城市主要集中在我国沿海地区如长三角、珠三角和京津冀地区,前10名中除西安市以外,其余城市均来自于上述地区。

①因数据获取和数据质量原因,百强城市中最终得到60个城市的有效数据。南京、沈阳等极少数区域中心城市因为关键指标缺失没有纳入排名中。

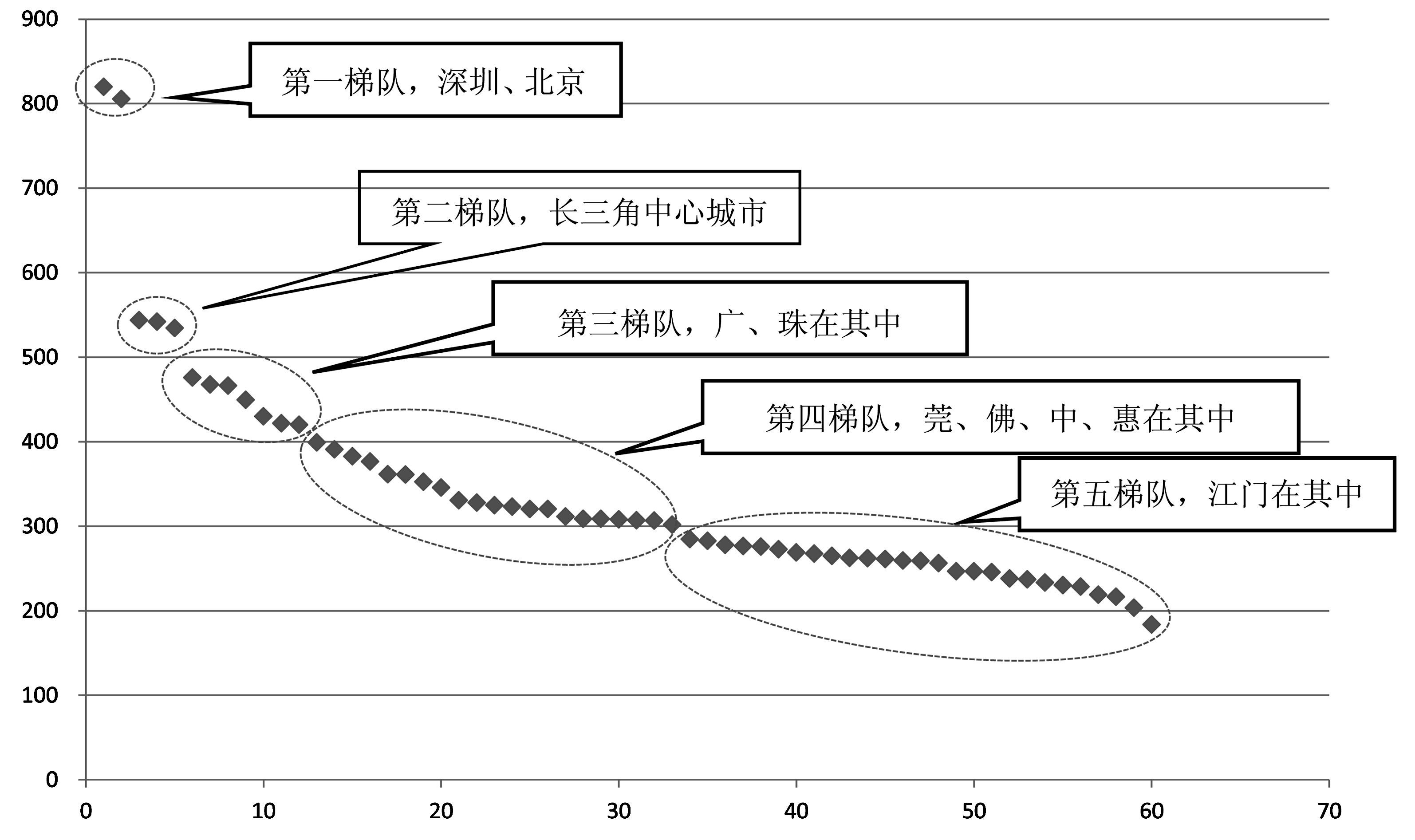

如果将各城市创新得分做成散点图,我们可以清楚看到,中国城市创新能力的分布极不均衡,极化效应非常明显。深圳、北京两个城市创新指数得分820和806,是参评城市平均分的两倍以上(60个城市平均为337分),遥遥领先于其他城市,构成我国“一南一北”两个国家创新中心,在发展基础、科技研发和成果产业化等各个指标方面都位居前列。上海、苏州、杭州三个长三角中心城市②构成的长三角城市群,其创新指数得分远逊于深圳北京,但显著领先于国内其他城市,可以归于第二梯队。其中,上海具有明显的发展基础优势,该项排名居全国第二,同时,社会研发水平、技术供给水平两项指标也居于全国前列(分别居全国第4和第5)。苏州和杭州企业创新活跃,产业化能力强(分别位居全国第5和第3)。

②如果南京参评,由于其众多高校优势,估计有较大可能也能处于第二梯队。

| 表 5 中国经济百强城市创新指数得分 |

剩下的城市创新能力逐次递减,中间没有明显的断层,为了便于分析,我们又将其分为三个梯队(见图 1)。第三梯队成员包括西安、广州、珠海、无锡、宁波、武汉、天津,七个城市的综合得分均超过400分,均高于平均分20%以上。这些城市有些为重要的国家和区域中心城市,有些为高新技术产业的重要集聚区。其中,西安、武汉、广州和天津云集了大量的高校、科研机构和创新企业,是我国传统的科技强市。珠海、无锡和宁波的国家级高新区发展较好,珠海和宁波的金融支撑水平位居全国前列,无锡的企业研发水平和技术供给水平位居全国前列。

|

图 1 中国城市创新指数得分分布 |

第四梯队包括厦门等21个综合得分在300分以上的城市。这些城市大致分为两类:第一类是省内的行政或经济中心,包括厦门、长沙、济南、青岛、成都等,集聚了本省的创新资源和人才;第二类是沿海发达地区的二线城市,受到北京、上海和深圳等地区的产业转移和创新溢出,具备一定的产业创新能力。佛山、东莞、中山和惠州都属于这个梯队。其他城市属于第五梯队,参评城市得分均低于平均分15%以上,上述城市大多为西部地区的经济中心城市或行政中心,如贵阳、重庆、昆明、兰州等,也包括了一批沿海经济发达地区的二三线城市,如金华、湖州、保定等。总的来看,中西部城市受限于发展基础、区位条件等诸多因素,创新资源不足,接受技术溢出的渠道窄,金融支撑水平和产业化能力有限。东部二三线城市虽然产业基础较好,但受到区域中心城市的极化效应影响,在产业分工中主要承担加工制造职能,自身的创新资源层级较低,金融支撑和科技服务能力受限。珠三角的江门市也属于第五梯队。

四、 小结对比分析可以看出,广东珠三角地区城市创新能力在全国整体上处于领先水平,这与广东在全国的经济龙头地位是相适应的。与长三角比较,珠三角则体现出龙头突出,整体水平略逊的特征。深圳在全国城市创新能力评价中超过了北京,无疑是中国最有创新活力的城市。但接下来第二梯队的三个城市全部位于长三角,如果考虑到没有进入本次研究的南京也很有可能进入第二梯队,长三角在整体创新能力上很难说会亚于珠三角。好在广东尤其是省会城市广州已经充分意识到挑战。近两年来,广州在创新投入和高科技企业培育上大举发力,力图有效发挥广州在科技人才上的优势,将其转化为实实在在的创新优势。如果广州创新能力能够进入全国第二梯队,那么就能真正强化珠三角创新双核格局,对于整体上提升珠三角城市群的创新能力具有战略性的意义。

提升广东创新能力的另一个挑战来自于如何提升粤东西北城市的创新能力。无论是放在省内还是放在全国范围内比较,粤东西北在发展基础、科技研发和产业化能力上都非常薄弱。创新能力薄弱从根子上来看还是由于经济发展水平滞后,缺乏高端要素集聚能力。但这并不意味着粤东西北城市发展就可以忽略创新。粤东西北城市应该做的,是选择一条适合粤东西北现状的创新培育之路,结合本地产业特征,集中资源,形成局部突破。我们认为,粤东西北城市的创新培育工作应该遵循以下几个策略: 第一,将创新培育和承接产业转移结合起来,将有限的科技资金和政策扶持资源集中应用于与承接产业相关的人才引进和技术创新、尤其是生产流程上的工艺创新;第二、将创新培育与特色产业集群结合起来,加强内引外联,政府出台政策帮助引导本地企业、研究院所加强与外地高水平科研机构和企业的合作,积极推动公共技术平台、新型研发机构在本地落户发展,重点在特色产业相关的生产技术改进和新产品研发上形成突破。第三、将创新培育与新型城市化结合起来,改善城市面貌,加大对学校、医院等公共服务的投入力度,留住和吸引实施创新所必须的技术人才和管理人才。

| [1] |

Bitard P,Edquist C,Hommen L,et al.,2008,"Reconsidering the paradox of high R&D input and low innovation: Sweden",Small Country Innovation Systems: Globalization,Change and Policy in Asia and Europe,237-280.

( 0) 0)

|

| [2] |

Duranton, G.

and D., Puga

, 2001, "2001. Nursery Cities: Urban Diversity,Process Innovation,and the Life Cycle of Products". , American Economic Review , vol.91 (5) , 1454–1477.

DOI:10.1257/aer.91.5.1454 ( 0) 0)

|

| [3] |

Duranton,G. and Diego Puga,2004,"Microfoundations of Urban Agglomeration Economies",In Vernon Henderson and Jacques François Thisse(eds.),Handbook of Regional and Urban Economics,volume 4.Amsterdam,NorthHolland:2063-2117.

( 0) 0)

|

| [4] |

Jacobs, J.

,

1969, The Economy of Cities, New York: Random House .

( 0) 0)

|

| [5] |

Lucas, R.

1988, "On the Mechanics of Economic Development". , Journal of Monetary Economics , 22 , 3–42.

DOI:10.1016/0304-3932(88)90168-7 ( 0) 0)

|

| [6] |

Porter B M.,1999,"The competitive advantage of nations",Ashgate.

( 0) 0)

|

| [7] |

Saxenian, A L.

1995, "Regional Advantage,Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128". , Contemporary Sociology , 32 (1) , 100–101.

( 0) 0)

|