我国城镇化率已经超过50%,进入城镇化质量和内涵提升的攻坚阶段,为此,我国适时提出新型城镇化的发展战略,新型城镇化的内涵之一就是产业与城镇发展的互动。党的十八届三中全会报告提出“推进产业和城镇融合发展”的思路,这表明了产业发展和城镇发展的内在关联。十八届五中全会又进一步提出协调发展的理念,即城乡区域的协调发展,经济社会的协调发展,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的协调发展。这是对“十三五”时期经济新常态特征下我国经济发展方式的深入刻画。在此背景下,我国区域优势产业发展以及在此基础上衍生的产业结构变动不仅体现为产业自身的演进发展,同时对区域协调发展及城镇化质量和内涵的提升亦具有重要的促进作用。因此,优势产业发展与区域协调发展理应具有内在的关联性。

从文献看,目前对优势产业的研究主要定位在概念界定和优势产业的判别和遴选上。孔祥智(2003)以竞争力理论为基础,提出了优势产业就是在市场竞争中具有较强竞争力的产业。杨浩(2006)认为优势产业是“在当前的经济总量中占有一定的份额、运行状态良好、资源配置基本合理、资本营运效率较高、在一定空间区域和时间范围内有较高投入产出比率的产业”。徐仕政(2007)以比较优势原则为出发点和基础,对优势产业的内涵、属性、特征和形成机制进行了分析,并对优势产业与主导产业、特色产业、支柱产业进行了对比分析。这些研究是当前看到的对此概念、内涵等方面比较明确的界定。而对优势产业判别和遴选的研究主要有偏离-份额法、投入产出法、构建指标体系并采用主成分分析法和灰色定权聚类等方法,此外,国内一些研究主要集中于地方特色产业和农产品行业,这些行业由于受限于明显的自然环境约束,因此并不具有普遍的代表性。归纳而来,当前国内外对优势产业并无系统的研究,也没有对优势产业在产业结构变化和区域经济发展中扮演的角色和作用进行深入研究。

另一方面,国内对区域协调发展的研究相对比较丰富。首先有对区域协调发展机制构建的研究,孙海燕、王富喜(2008)认为区域协调发展机制是一套从目标内容到实际操作的完善体系,具体包括根本目标、协调内容、协调主体、协调手段、协调程序等;丁建军(2010)提出以产业转移为桥梁、城市群化为载体、区域协调发展为目标的“三位一体”区域协调发展构想;魏后凯、高春亮(2011)从市场机制、补偿机制、扶持机制、合作机制、参与机制、共享机制六个方面合理引导企业、政府、居民和利益相关者群体行为,共同推进区域协调发展目标的实现;覃成林(2011)则从市场机制、空间组织机制、合作机制、援助机制和治理机制五个方面构建了金字塔形的区域协调发展机制体系。这些学者的研究重点是致力于构建一个区域协调发展的理论体系。其次有对区域协调发展关键影响因素和实现路径的研究,在区域协调发展的影响方面,认为产业转移熨平区域差距的占据主流(Vernon.R.,1966; Kojima.K.,1978;Dunning.J.H.,1988,1993;戴宏伟,2008;张少军、刘志彪,2009),但是范剑勇、朱国林(2002)认为非农产业向东部地区的转移拉大了地区差距,不利于区域协调发展,颜银根(2014)分析我国实施十多年来的区域政策效果,发现转移支付力度、产业转移政策并没有有效的促进区域协调发展。刘乃全、东童童(2013)认为政府行政管理体制、土地制度和城镇管理体制等制度性障碍是影响区域协调发展的主要因素。而安虎森、李锦(2010)从新经济地理学理论出发,认为适度降低区域市场开放度才是实现区域协调发展的关键;姬兆亮、戴永翔、胡伟(2013)提出政府由传统范式治理向协同治理转变,以促进和实现中国区域协调发展;徐康宁(2014)从福利共进、区域互利、生态保护三方面提出了区域协调发展的新内涵,并提出欠发达地区形成收入增长和内生增长的机制是促进区域协调发展的新思路;刘金山、凌子山(2014)认为区域协调发展需要采取新供给主义政策,从供给方着手实现潜在增长率趋同;丁任重、陈姝兴(2015)研究了我国各地区域政策具有碎片化、普惠化、非动力化等问题,并且各自为政,需要从大区域协调的顶层视角制定区域政策。第三,对我国区域协调发展的实证研究,徐盈之、吴海明(2010)通过建立一个包含经济、科技文化、社会和生态要素在内的指标体系对我国各地区的协调发展水平进行客观评价;沈玉芳等(2010)利用协同发展的相关理论,对长三角地区的产业群、城市群和港口群的发展状况及其协同状况进行实证分析;高志刚、王垚(2011)从经济、城乡、社会、环境与协调能力五个方面入手,采用主成分分析与层次分析两种方法构成的组合评价法对2000 年与2007 年中国区域协调水平进行评价,发现区域协调水平呈现出“东强、中弱、西更弱”的格局;覃成林、郑云峰、张华(2013)构建区域协调发展指数对全国东、中、西部和各省区域协调发展水平进行实证研究。这些实证研究主要是针对区域或城市群协调发展的有关指标进行了组合式研究。

综合分析,我们注意到全国很多地区政府有关部门均不同程度的提出要打造、发展、强化本地的优势产业,但是学术上并未引发足够的研究。与此同时,虽然区域协调发展的理论探索和实证研究相对丰富,但是将优势产业发展与区域协调发展结合起来的研究并未发现。因此,本文关注优势制造业的发展及变化,以及区域协调发展或非协调发展的客观事实,探讨优势制造业发展与区域发展之间的关联性,从而可能进一步双向促进优势制造业发展与区域协调发展。根据该设想,本文后续安排为:构建实证研究框架和专门性指数,对优势制造业和区域协调发展进行实证研究;进一步对优势制造业和区域协调发展二者的关系进行耦合研究;最后是研究结论及启示。

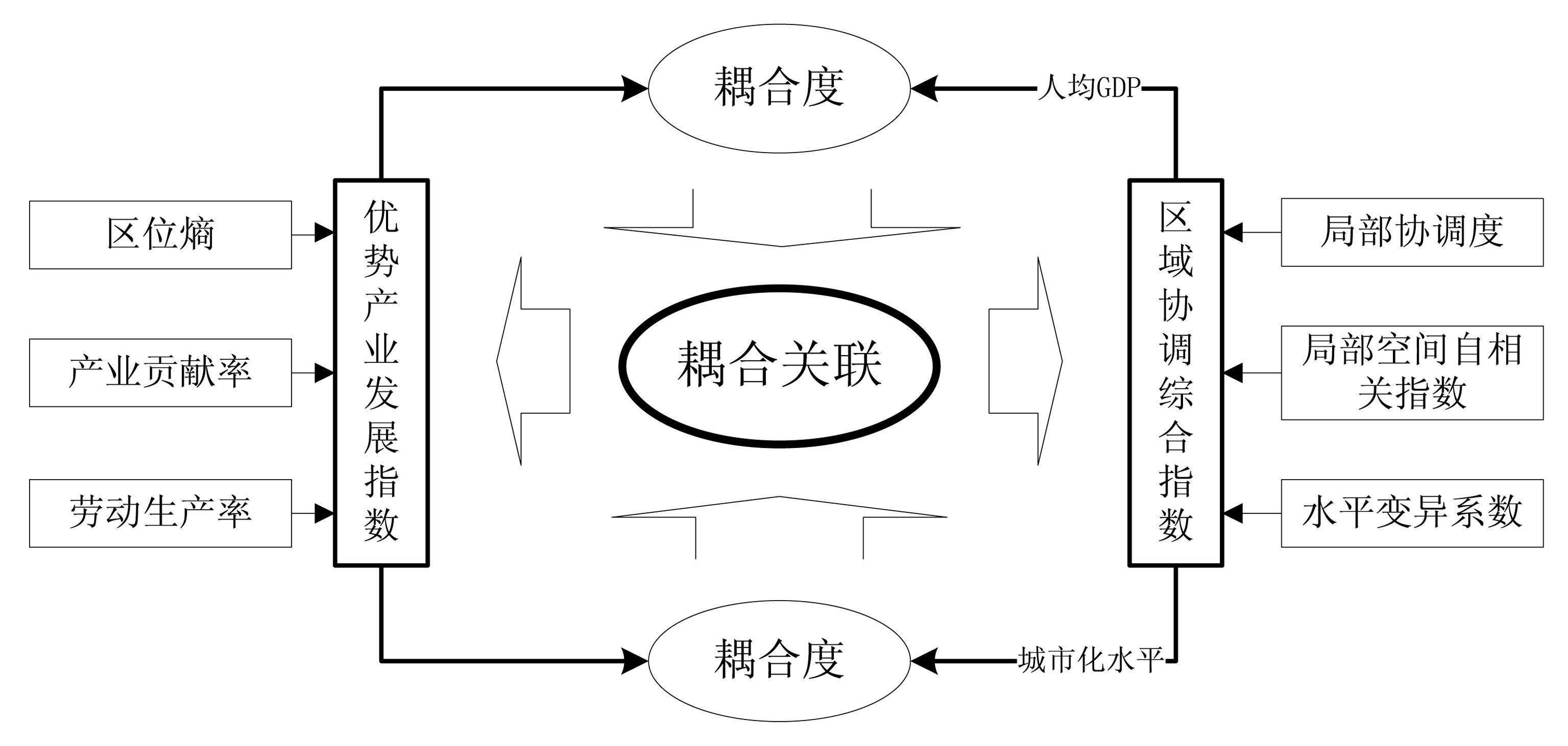

二、 理论框架和方案设计理论上分析,至少可以从三个方面探讨优势产业与区域协调发展之间的耦合关联性。首先从赫尔曼·哈肯(Haken,H.)提出的协同论来看,自然界是由许多小系统组织起来的统一体,该统一体就是一个大系统,其中许多小系统既相互作用,又相互制约,它们的平衡结构以及结构的新旧变动有一定的规律,研究该规律就是协同论的基本要义。本研究中涉及的优势产业以及其变化和区域协调发展之间的耦合关联正是协同论思想的体现。第二,按照目前我国学术界的多数观点,城镇化已经影响工业化的转型升级,但是从产业和城镇融合的视角,我国目前同处于中级水平的城镇化和工业化只有保持同步的关系,才能有效促进产业和城镇的融合,才能良好推进新型城镇化发展(潘锦云、姜凌、丁羊林,2014)。第三,从罗斯托(Rostow,W. W.)提出的主导产业演变与经济发展阶段论看,经济发展阶段是以主导产业部门的更替为特征的,经济发展的每个阶段有其对应的主导产业部门,而主导产业部门又通过回顾、前瞻和旁侧等效应带动其他部门发展,最终形成主导产业部门的升级轮换与经济发展阶段相协调的有序格局。优势产业发展与主导产业具有高度的相似性和重叠性,并且优势产业发展及变化与区域协调发展的关联正是经济发展不同阶段特征的表现。基于此,本文构建优势产业发展与区域协调发展的概念模型。首先,通过测算系列指标遴选出区域优势产业,并通过2个年份的变化客观描述优势产业的转变;其次借鉴已有的区域协调发展评价方法构建一个区域协调综合指数,并对应的从2个年份分析区域协调发展的变化;最后,通过构建耦合协调模型研究优势产业的发展变化与区域协调发展之间的耦合关联度。概念模型见图 1所示。根据该模型,我们把优势产业发展与区域协调发展两个系统通过各自的耦合要素产生相互作用、彼此影响的程度界定为耦合关联度。两者的耦合关联度就是在优势产业发展和演化的过程中,优势产业与区域协调发展之间相互作用和相互影响的非线性关系总和王琦和陈才(2008)在研究产业集群与区域经济空间的耦合度分析中,也持类似的观点。。以该框架为基础,我们将研究视角定位于优势制造业发展与区域协调发展的耦合关联,并从区域人均GDP和区域城市化水平两个视角考察优势制造业发展演进与区域协调发展的耦合关联度。这一方面表征了工业化发展与区域经济发展的内在协调程度,另一方面表征了工业化发展与区域城镇化发展的内在协调程度。

|

图 1 优势产业与区域协调发展耦合关联的概念图 |

本文选取珠江三角洲9个城市为研究对象。珠江三角洲地区是我国改革开放的先行地区,是我国重要的经济中心区域之一。自广东省委提出建设珠江三角洲经济区以来,其在全国经济社会发展和改革开放大局中具有突出的带动作用和举足轻重的战略地位,目前珠三角已经站在了一个新的更高的历史起点上。同时,珠三角也是我国发展最早,发育最成熟,发达程度最高的三大城市群之一,对其开展研究具有代表性,而且可以为其他城市群提供借鉴。再则,自“十一五”以来,我国区域协调发展被提到一个更高的层面,在党的报告和国家的发展战略规划中日益占据重要的地位。同时,根据数据的可得性和代表性,我们选取2005年(“十五”末年)和2013年(“十二五”后期)两个时间节点来研究珠江三角洲优势制造业和区域协调发展的关系。

(一) 优势产业指数综合已有研究,本文认为优势产业应该是既不同于产业经济学中所指的主导产业,也不同于支柱产业,而是具有比较优势或竞争优势,能够引导产业结构转变,促进经济可持续协调发展的产业类型。而在优势产业判别和遴选的方法上,王育宝、李国平、胡芳肖(2003)运用偏离-份额法是计算产业的区域偏离分量值,从而确定未来的优势产业方向;贺灿飞(2006)运用投入产出分析方法计算产业净流出,分析区域优势产业及变化;姚晓芳、赵恒志(2006),曾德高、张燕华(2011),薛勇军(2012),张建清、张燕华(2014),李豫新、王淑娟(2014)等从不同层面构建反映产业发展优势及特征的指标体系,并借助因子分析法、主成分分析法、灰色定权聚类分析法等测算与遴选出地区的优势产业,其中薛勇军还进一步计算了优势产业对经济发展的作用。这些研究为本研究提供了极具价值的基础,但是投入产出法和偏离-份额法相对单一,而指标体系法由于涉及过多的指标从而对优势产业的核心作用不能突出的表现出来。因此,本文在借鉴这些研究的基础上,采用衡量优势产业的指标有:

区位熵:该指标主要反映某一产业部门的专业化程度,以及某一区域产业在高层次区域的地位和作用等方面,运用区位熵可以分析区域主导产业部门的状况,也是对优势产业最有代表性的测量。计算公式为:

产业贡献率:该指标体现了某产业对区域经济的影响与贡献,有助于评价某产业在该区域经济中的作用,以及对整个区域经济发展水平的贡献,同时还在一定程度上体现了该产业与整个区域经济发展的关联。计算公式为:

劳动生产率:该指标体现了一定时间内平均每一个从业人员提供的产品或服务的数量与价值。该指标与劳动者的熟练程度、技术水平、生产过程与管理、生产规模与效能和自然条件均有关系,因此,该指标不仅衡量产业自身的发展水平,而且一定程度上也可以代表产业的发展方向。计算公式为:

优势产业指数:根据本文的定义,它是一个合成指数,是在计算珠三角每个城市当年的优势产业的基础上,结合这些产业的产业贡献率和劳动生产率综合计算构成。其计算步骤为:第一步,先计算某年珠三角每个城市的产业发展水平的区位熵,根据区位熵遴选出排名前六位的产业类型①;第二步,根据遴选的产业类型,分别计算这些选中产业的产业贡献率和劳动生产率②;第三步,在对产业贡献率和劳动生产率进行标准化的基础上,用区位熵合成这两项指标,即得到每个城市的优势产业指数③。计算公式如下:

| $A=\frac{1}{6}\sum\limits_{i=1}^{6}{L{{Q}_{i}}}({{Z}_{I{{C}_{i}}}}+{{Z}_{L{{P}_{i}}}})$ |

其中,

①选取前六位产业是因为这些产业的区位熵值基本上都是大于1的产业门类,同时也是限于篇幅的原因。

②产业贡献率可以比较突出的体现出该产业在地区经济中的地位和作用;劳动生产率可以在一定程度上反映该产业的技术水平和资本深化程度。

③优势产业指数之所以采用三个指标的综合是因为在不同时点上,优势产业是动态变化的,本文根据区位熵指标选取了6个优势产业,因此,将区位熵值作为重要参数来合成劳动生产率指标和产业贡献率指标,从而得出一个平均的优势产业指数。

(二) 区域协调指数根据文献分析,发现对区域协调发展的研究比较丰富,但是在学术界对区域协调发展的认识还存在很大的差异,尤其是在对区域协调发展的实证研究方面差异更大,但是一些关键指标基本都被研究者所关注,如空间自相关指数和全域协调指数等。本文在借鉴这些研究的基础上,从区域经济联系、局部协调度和区域差异三个方面构建区域协调发展指数。主要指标有:

空间自相关指数(Moran’s I):分为全域自相关指数和局部自相关指数,全域自相关指数可以衡量区域整体上的空间关联程度,而局部自相关可以衡量区域内每个地域单元与其临近空间单元的空间相关性。

全域空间自相关指数计算公式为:

局部空间自相关指数的计算公式为:

局部协调度指数:该指标可以用来测度两个区域同一类或单一指标的协调发展程度。张燕、魏后凯(2012)构建了一个全域协调度指标,全域协调度指标可以有效反映整个区域的协调度,但是不能反映整个区域中某个地区与其他地区的协调度,本文为了突出区域中某一个地区与其他周边区域的协调度,因此改进该指标为局部协调度指标,改进后计算公式为:

区域差异指数:该指标用来测度区域内总体水平的差异程度①。计算公式为:

① 在覃成林、郑云峰和张华(2013)的研究中,采用了变异系数作为区域差异的重要衡量指标。

区域协调指数:此处构建的区域协调指数由局部空间自相关指数(LMIi),局部协调度指数(Cij)和区域差异指数(V)综合构成。其计算步骤为:第一步,先根据珠三角9个城市的人均GDP和城市化水平分别计算LMIi、Cij、V三个指数;第二步,对三个指数按一定权重计算区域协调综合指数。计算公式为:

U=α1·V+α2·LMIi+α3·Ci;在权重设定上,覃成林、张华、毛超(2011)按照平均赋权法对有关指标进行赋权,而在本文中,我们认为反映区域差异指标的权重与反映区域协调指标(含局部空间自相关指数与区域协调指数)的权重应该各占50%,因此,三个指数的权重取值依次为0.50、0.25、0.25。

(三) 数据解释与来源本文中对珠三角优势产业的计算主要根据3位代码的制造业进行计算,这一方面受限于数据的获取性,另一方面体现出优势制造业变化带来的延伸效应。本文中所用数据来自中国统计年鉴(2014,2006)、广东统计年鉴(2014,2006)和广东工业统计年鉴(2014,2006)。

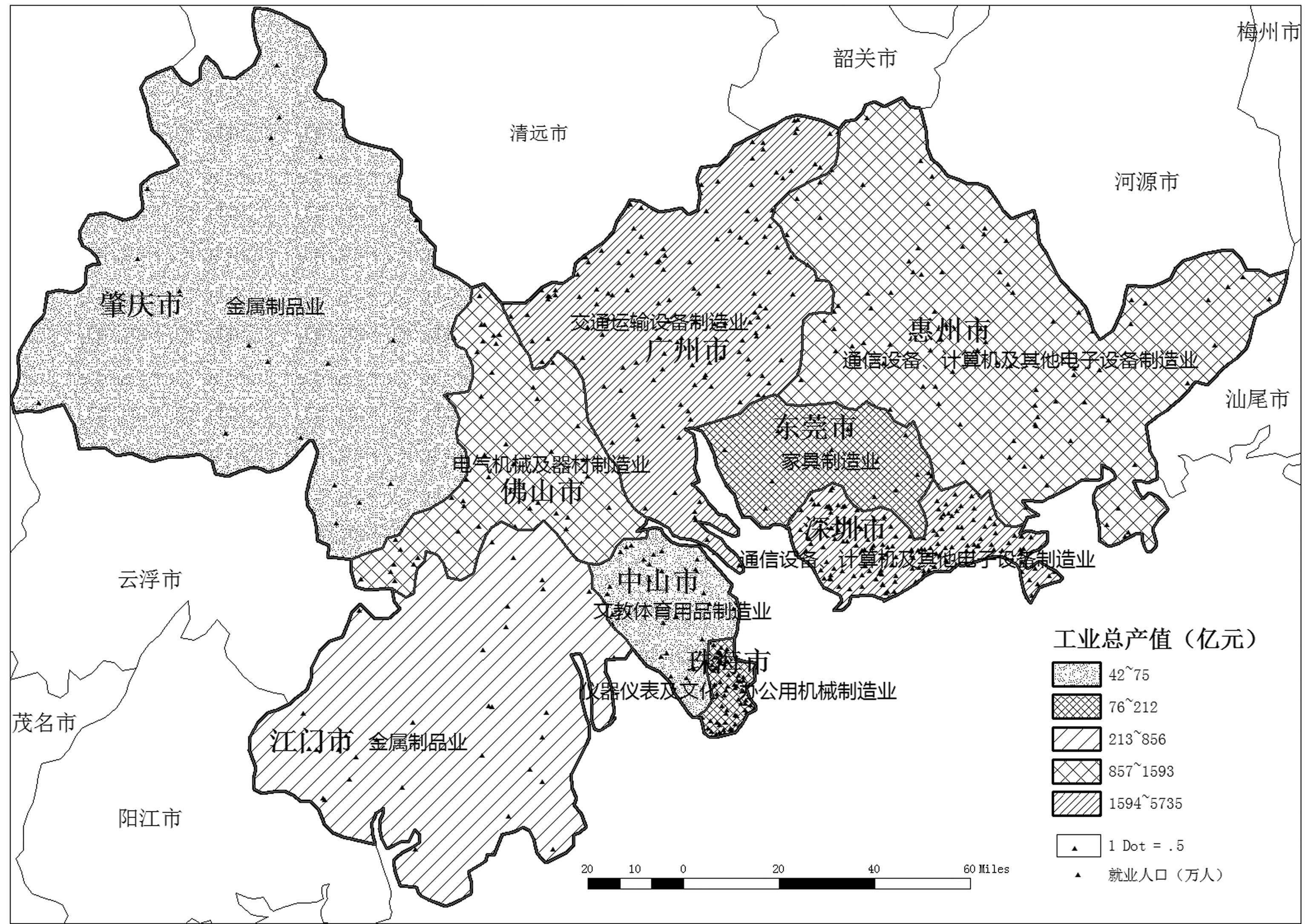

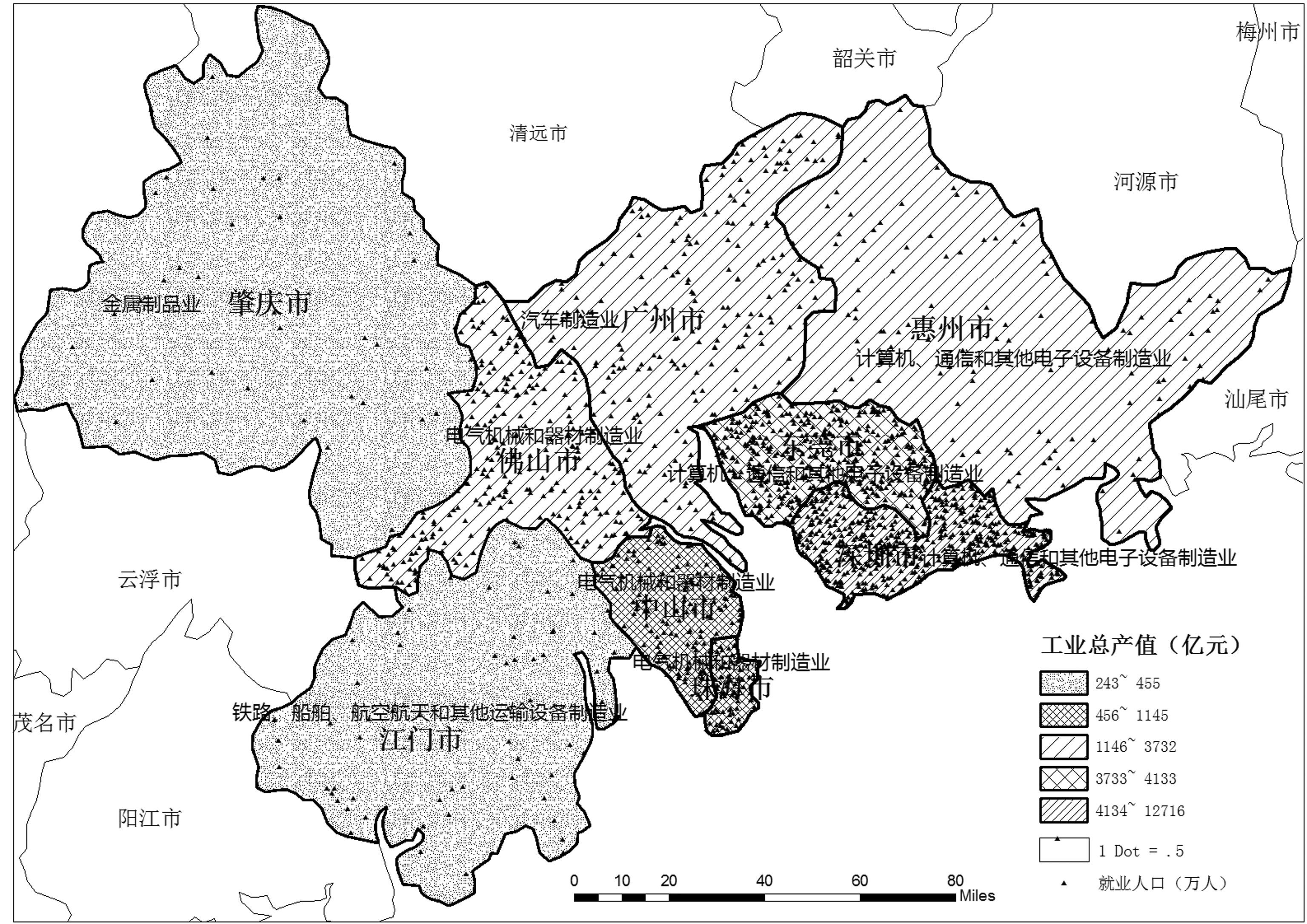

三、 优势制造业指数与区域协调指数的计算与分析 (一) 优势产业遴选与指数计算根据研究方案,计算珠三角9个城市所有制造业的区位熵,并截取了排名前六位的产业作为代表产业来描述这些区域的优势产业类型及变化,结果见表 1;我们还根据各个城市排名第一的产业制作了产业空间分布图,见图 2和图 3。可以发现珠三角优势产业具有以下几个典型特征:

| 表 1 珠三角9个地级市2005和2013年区位熵排名前6位制造业门类 |

第一,珠三角优势制造业总体上以传统制造业为主,产业的高级化程度不高。从2013年的数据来看,纺织服装、鞋帽制造业,家具制造业,文教体育用品制造业,印刷业和记录媒介的复制业,橡胶和塑料制品业等产业在9个城市排名前六的产业中出现的频数比较高,均出现4次及以上。在2005年,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,文教体育用品制造业,废弃资源和废旧材料回收加工业,家具制造业,塑料制品业等产业出现的频数在4次及以上。某些产业更是连续出现在两个统计年份中,说明整个珠三角地区的优势制造业中传统产业在全国所占的比重还比较高。

|

图 2 2005年珠三角各市区位熵排名第一的制造业空间分布 |

|

图 3 2013年珠三角各市区位熵排名第一的制造业空间分布 |

第二,初步形成了珠江东岸以计算机等电子设备制造业和珠江西岸以电气机械和器材制造业为主的产业集聚区。从2005年到2013年,通信设备、计算机及其他电子设备制造业出现在前六位的城市从深圳、珠海、惠州和东莞四个城市又增加了广州和中山两个城市,并且在深圳、惠州和东莞均成为排名第一的优势产业,在珠江东岸初步形成了比较明显的产业集聚区。电气机械和器材制造业出现在前六位的城市虽然为深圳、珠海、佛山和中山,但是到2013年,在佛山、珠海和中山成为排名第一的优势产业,在珠江西岸形成了产业集聚区。值得指出的是,交通运输设备制造业,尤其是汽车制造业近10年来一直占据着广州优势制造业排名第一的位置,这与广州长期以来重点培育和发展汽车制造业有关。

第三,区位熵值总体上呈下降趋势。从2005年到2013年,在珠三角9个城市区位熵排名前六位制造业中,除深圳、惠州外的其他7个地级市区位熵值均呈现下降的趋势。经过计算,深圳的平均区位熵从2.5909上升到了2.7401,惠州从2.3122上升到了2.4112;而广州的平均区位熵值从1.9511下降到了1.6591,而且是所有城市中区位熵均值最低的城市。这说明珠三角大部分城市的优势制造业在全国范围内出现萎缩或比较优势减弱的趋势。

第四,优势制造业指数总体上呈下降趋势。从表 2计算结果可以看出,2005到2013年,珠三角9个城市中优势产业指数总体上呈现下降趋势,只有佛山、中山和肇庆的优势产业指数略微上升。这也再次证明珠三角地区近10年来,优势制造业虽然表现出一定的产业结构转变的趋势,但是产业发展在全国的比较优势却日渐减弱。广州、深圳的优势产业指数不仅较低,而且表现出明显下降,这进一步说明广州、深圳的优势制造业在转型过程中,在全国并没有比较优势,同时也是第三产业发展所产生的替代效应。

| 表 2 珠三角9个城市2005和2013年优势制造业指数计算结果 |

根据设定的关于区域协调综合指数的计算方法,分别计算了珠三角9个城市按人均地区生产总值(人均GDP)和按城市化水平指标衡量的标准化指数、局部协调度指数和局部空间自相关指数,分别见表 3和表 4。

| 表 3 珠三角9个城市按人均GDP 核算的各项指标 |

| 表 4 珠三角9个城市按城市化水平核算的各项指标 |

按人均GDP 核算的各项指标显示,从2005到2013年,人均GDP 的标准化值虽然分布在平均值上下2个标准差的范围之内,但是人均GDP 最高的深圳和最低的肇庆之间依然存在较大的差距,并且深圳、广州、珠海和佛山等珠三角核心城市的人均GDP 明显高于周边其他城市。根据计算的局部协调指数发现,从2005到2013年,局部协调指数均表现出增加趋势,该指标越大说明局部协调性越好,以2013年数据分析,局部协调度最高的是佛山和中山,即这两个城市分别与珠三角其他8个城市的协调度最高,而肇庆与其他8个城市的协调度最低。2005年,局部协调度指数显示出与2013年完全相似的结果。局部空间自相关指数反映的是中心城市与其周边临近城市的空间相互作用,根据表 3中计算结果,按照人均GDP水平计算的空间自相关性,除佛山以外,几乎所有城市均表现出与周边城市的负相关关系,并且在所有的负相关关系中,有进一步扩大的趋势。

按城市化水平核算的各项指标显示(见表 4),从2005年到2013年,珠三角9城市的城市化水平的标准化值同样分布在平均值上下2个标准差范围内,深圳和肇庆的差距同样比较大。到2013年,除了惠州、江门和肇庆,其他城市的城市化水平均达到比较高的水平,并且珠三角平均城市化水平达到了84.03%。根据局部协调度指数,从2005到2013年,局部协调度指数的变化趋势也呈上升趋势,并且中山、东莞和珠海与周边城市的协调度较高;肇庆同样是与周边城市协调度最低的城市;从城市化水平指标看,局部空间自相关指数呈分化状态,从时间上没有显示出规律的空间相关关系,但是从2013年数据看,深圳和东莞这两个城市化水平很高的城市与周边临近城市呈正相关关系。

| 表 5 珠三角9个城市区域协调综合指数计算结果 |

根据计算的珠三角城市区域协调综合指数(见表 5),2005到2013年,无论是按照人均GDP还是按城市化水平计算,区域协调综合指数总体上均有上升趋势。2005年,按人均GDP计算的珠三角综合协调指数平均为0.4775,到2013年上升到了0.4879,上升幅度为2.18%;按城市化水平计算的珠三角综合协调指数平均为0.5622,到2013年上升到了0.5914,上升幅度为5.19%。并且按照城市化水平计算的指数要高于按照经济发展水平计算的指数,这表明珠三角区域城市化水平发育总体比较均衡,但是经济发展水平差异相对较大。

四、 优势制造业与区域协调的耦合模型与结果根据计算结果,发现优势制造业指数的变化趋势和区域协调指数的变化趋势存在相异性。本文进一步构建耦合模型来研究两者之间的耦合及耦合协调关系。根据协同论原理,系统走向有序的关键在于系统内部各子系统间的协同作用,耦合度正是这种协同作用的量度。但是耦合是一个截面概念,也是一个静态概念,考察在特定的时点上,两系统间的相互匹配程度。为了考察两系统共同的演进,必须加入发展的因素,发展既可以体现为简单到复杂,又可以体现为低级到高级,因此改进后的模型称之为耦合协调模型禄进和周惠民(2013)称之为耦合度,事实上就是本文所说的耦合协调度。。耦合协调模型的设定过程为:

Cn=n(u1·u2…un)/∏(ui+uj)1/n,式中C 为耦合度。

ui(i=1,2,…m)为子系统;n 为子系统个数。本文利用耦合度可以度量优势产业指数与区域协调指数的耦合性,鉴于研究的系统仅有两大系统,因此模型简化为:

C=2(A·U)/∏(A+U)1/2,其中A代表优势制造业指数,U 代表区域协调指数。由于耦合度在某些情况下无法反映出子系统之间的整体协调度,因此,在耦合度模型的基础上加入发展的因素进而构造系统之间的整体协调度模型,即耦合协调模型:

D=(C×T)1/2,在该公式中,T 为发展度,即两系统的综合发展水平。

T=a·A+b·U,a、b为待定系数,由于两系统具有同等重要性,因此a和b各取值为0.5(马丽、金凤君、刘毅,2012)。

根据该模型,运用前文计算的珠三角9个城市的优势制造业指数和区域协调综合指数进行耦合测算,结果见表 6和表 7。

(一) 优势制造业与区域协调发展(按人均GDP水平测算)的耦合协调第一,优势制造业与区域经济协调发展之间呈现高度的耦合性和协调性。根据表 6结果,2005年和2013年,珠三角9个城市的耦合度指数均在0.8以上,并且绝大多数城市的耦合度指数超过0.9,说明优势制造业水平和区域协调度的耦合度极高,即优势制造业发展的同时有效的促进了当地经济发展水平的提高,与区域的人均经济发展水平有极高的关联作用。根据进一步计算的协调度指数,两个时间节点的协调度指数均在0.5以上,这也显示出了两者之间的协调度处于高度协调的区间范围之内,即无论2005年还是2013年,优势制造业发展与区域经济协调发展之间有着高度的协调性。

| 表 6 优势制造业与区域协调综合指数(按人均GDP 计算)的耦合度及耦合协调度 |

| 表 7 优势制造业与区域协调综合指数(按城市化水平计算)的耦合度及耦合协调度 |

第二,珠江东岸地区总体上呈现协调度下降趋势,而珠江西岸总体上呈现协调度上升趋势。从耦合度和耦合协调度指数纵向变化来看,两个指数的变化趋势基本一致,这也证实了计算结果的前后一致性。与此同时,发现2005和2013年,珠三角的广州、深圳、惠州、东莞和珠海的协调度指数呈现下降趋势,而佛山、中山、江门和肇庆协调度指数出现上升趋势,基本表现为珠江东岸协调度下降而西岸协调度上升。而且,在珠三角的9个城市中,无论是纵向还是横向,耦合度和协调度的差异都不大,说明珠三角地区区域经济一体化进程中优势制造业发展与当地经济发展之间具有比较稳定的匹配关系。

总体而言,在珠三角地区整体上出现优势制造业与区域协调发展程度高度耦合和高度协调同步趋势,并伴随珠江东岸趋势下降和西岸趋势上升的局面。究其原因,在“十二五”期间,广州积极谋求产业转型升级,初步构建了现代产业体系,服务业主导特征明显①,并且第三产业占地区生产总值的比重明显超过第二产业,这在一定程度上会弱化制造业的作用,作为国家级中心城市,广州市金融、商贸、文化创意、健康医疗等主导型产业发展迅速,这正是服务业强化的典型体现。对于深圳,2005年深圳市第二产业比重高于第三产业,但是到2013年,第三产业比重远高于第二产业,并且原来的劳动密集型制造业逐渐向高新技术、现代物流、金融服务和文化产业转型,高端现代服务业和高新技术产业已经占据主导地位。对于整个珠三角地区,珠江口东岸的电子信息产业和现代服务业和珠江口西岸的优势传统产业走廊发展趋势明显,进一步佐证了以广州、深圳、东莞和惠州等为主要地区的耦合度和协调度趋于下降,而以佛山、中山、江门和肇庆为主要地区的耦合和协调度趋于上升。

①金永亮(2015)也持类似的观点。

(二) 优势制造业与区域协调发展(按城市化水平测算)的耦合协调第一,优势制造业发展与区域协调发展(按城市化水平计算)之间也表现出极高的耦合性和高度的协调性。根据表 7显示,2005年,珠三角9个城市的耦合度指数均在0.94以上,其中最高的城市为肇庆达到0.9846,其次是广州为0.9817,指数最低的城市是惠州为0.9461,但是这些指数显示的结果均表明两者之间具有极高的耦合性。进一步分析协调度指数,最高的是广州为0.6844,而最低的依然是惠州为0.6295。到2013年,耦合度指数虽然有升有降,但是依然保持在了极高的耦合水平,而协调度指标最高的是佛山为0.7273,最低的是深圳为0.6054,这些指标同样均体现了珠三角地区优势产业发展与区域城市协调发展之间具有高度的协调性。

第二,优势制造业发展与区域城市协调发展之间的耦合具有区域性上升和下降并存特征。从2005和2013年两个耦合度和协调度指数的变化看,两个指标基本保持了一致的变化趋势,即佛山、中山和肇庆的协调度出现上升趋势,其他的6个城市如广州、深圳、惠州、东莞、珠海和江门均呈现出协调度下降的趋势。这与按人均GDP测算的区域协调指标所体现的耦合协调特征基本保持了一致。

究其原因,可以从优势产业发展和区域协调发展两个层面分析:总体上珠三角东岸服务业主导的趋势明显,而珠三角西岸在一定程度上承接了东岸的制造业转移,并且传统优势制造业得以进一步强化。与此同时,按照城市化水平看,佛山和中山的城市化水平不仅明显上升,而且在珠三角内部的排名也有上升 根据计算,2005到2013年,佛山和中山的城市化水平排名分别上升了2名和1名。,这与优势制造业的耦合度和协调度上升相吻合。此外,按照城镇化与工业化融合的观点,广州、深圳、东莞、珠海的城镇化水平都在85%以上,尤其是深圳为100%,高度的城镇化与服务业主导的产业特征比较吻合,但是与优势制造业发展的耦合协调度略有下降也存在合理性。

五、 结论及启示优势制造业发展与区域协调发展之间存在密切的关系,在深入推进我国城镇化质量和内涵提升的新时期,促进优势产业发展与区域协调发展的互动关系,具有重要的意义。本文依据有关研究,构造了优势制造业产业遴选的判断标准,并进一步测算了珠三角9个城市的优势制造业指数,对珠三角9个城市2005年和2013年的优势制造业进行量化测算。同时,本文还构建了区域协调指数,并利用人均GDP和城市化水平分别对珠三角的区域协调发展进行了测度。最后,利用系统耦合和协同论的有关理论和思想,对珠三角优势产业发展和区域协调发展水平进行了耦合测度和协调度测算。得到的主要结论如下:

第一,从优势产业遴选结果分析,珠三角地区优势制造业总体上以传统制造业为主,并且初步形成了珠江东岸以计算机等电子设备制造业和珠江西岸以电气机械和器材制造业为主的产业集聚区。在2005年,珠三角9个城市排名第一的制造业门类为交通运输设备制造业(广州),通信设备、计算机及其他电子设备制造业(深圳、惠州),家具制造业(东莞),电器机械及器材制造业(佛山),文教体育用品制造业(中山),仪器仪表及文化办公用机械制造业(珠海),金属制品业(江门、肇庆)。到2013年,9个城市排名第一的制造业门类为计算机、通信和其他电子设备制造业(深圳、惠州、东莞),电气机械和器材制造业(佛山、中山、珠海),汽车制造业(广州),铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(江门),金属制品业(肇庆)。除了计算机等电子设备制造业和电气机械和器材制造业的集聚趋势比较明显之外,制造业的高级化程度不高。

第二,优势制造业的平均区位熵值和优势制造业指数走势出现分异,尤其是珠三角的核心城市广州、深圳、珠海均同步出现下降趋势,惠州、东莞、江门也呈现下降趋势,只有佛山、中山和肇庆出现轻微上升趋势。平均区位熵值和优势制造业指数是根据珠三角城市所有制造业门类按照区位熵值遴选出来的代表性制造业,并在此基础上计算的优势制造业指数,这些指标的下降说明珠三角多数城市的优势制造业在全国或广东省内的比较优势在减弱,这一方面是全国其他地区制造业快速发展导致制造业区域竞争激烈所致,同时也说明广州、深圳等珠三角核心城市近年来注重产业结构升级和制造业的有序转移以及高度重视现代服务业、生产性服务业所产生的替代效应,从而导致制造业的比较优势有所减弱。

第三,无论以人均GDP 指标测算还是以城市化水平测算的区域协调综合指数,几乎均表现为上升趋势,并且按照城市化指标测算的指数要大于按照人均GDP测算的指数。这表明在测算区域协调综合指数的三个组成指标中,珠三角9个城市的变异系数有缩小的趋势,即区域差异在缩小;局部协调指数总体上呈现上升趋势;虽然局部空间自相关指数出现分异,但是综合计算后的区域协调综合指数表现为比较稳定的上升趋势。同时发现按城市化水平所测算的区域协调度高于人均GDP所测算的区域协调度,说明珠三角地区城市化发育相比经济发展更加均衡。

第四,优势制造业与区域协调发展的耦合特征均表现出极高的耦合性和高度的协调性。并且按照人均GDP 核算的最终协调度指标上升的城市有肇庆、佛山、中山和江门,而按照城市化水平核算的最终协调度指标上升的城市只有肇庆、佛山和中山。而广州、深圳、珠海、东莞和惠州均表现出协调度下降的特征。这种横向体现出的高度协调性与纵向体现出的核心城市协调度下降并存的现象,表明珠三角地区优势制造业与区域协调发展虽然关联性和协调性都很高,但是优势制造业近10年来比较优势减弱的客观事实也在一定程度上拉低了珠三角优势制造业发展与区域协调发展的耦合度和协调度。

| [1] |

安虎森、 李锦 ,

2010, "适度的"政策梯度"是实现区域协调发展的战略选项——基于新经济地理学循环累积因果聚集机制的探讨", 《学术月刊》 , 第 1 期 , 第 73–79 页。

( 0) 0)

|

| [2] |

曾德高、 张燕华 ,

2011, "区域优势产业选择指标体系研究", 《科技管理研究》 , 第 5 期 , 第 58–61 页。

( 0) 0)

|

| [3] |

戴宏伟 ,

2008, "产业转移研究有关争议及评论", 《中国经济问题》 , 第 3 期 , 第 3–9 页。

( 0) 0)

|

| [4] |

丁建军 ,

2010, "城市群经济、多城市群与区域协调发展", 《经济地理》 , 第 12 期 , 第 2018–2022 页。

( 0) 0)

|

| [5] |

丁任重、 陈姝兴 ,

2015, "大区域协调:新时期我国区域经济政策的趋向分析——兼论区域经济政策"碎片化"现象", 《经济学动态》 , 第 5 期 , 第 4–10 页。

( 0) 0)

|

| [6] |

范剑勇、 朱国林 ,

2002, "中国地区差距演变及其结构分解", 《管理世界》 , 第 7 期 , 第 37–44 页。

( 0) 0)

|

| [7] |

高志刚、 王垚 ,

2011, "基于组合评价的中国区域协调发展水平研究", 《广东社会科学》 , 第 1 期 , 第 19–26 页。

( 0) 0)

|

| [8] |

贺灿飞 ,

2006, "产业联系与北京优势产业及其演变", 《城市发展研究》 , 第 4 期 , 第 99–108 页。

( 0) 0)

|

| [9] |

姬兆亮、 戴永翔、 胡伟 ,

2013, "政府协同治理:中国区域协调发展协同治理的实现路径", 《西北大学学报(哲学社会科学版)》 , 第 2 期 , 第 122–126 页。

( 0) 0)

|

| [10] |

金永亮 ,

2015, "广州加快产业转型升级策略研究", 《城市》 , 第 1 期 , 第 51–54 页。

( 0) 0)

|

| [11] |

孔祥智 ,

2003, "西部地区优势产业发展的思路和对策研究", 《产业经济研究》 , 第 5 期 , 第 58–69 页。

( 0) 0)

|

| [12] |

李豫新、 王淑娟 ,

2014, "向西开放背景下优势产业选择研究——基于新疆的实证分析", 《国际经贸探索》 , 第 7 期 , 第 98–107 页。

( 0) 0)

|

| [13] |

刘金山、 凌子山 ,

2014, "促进区域协调发展的新供给政策研究", 《财政研究》 , 第 5 期 , 第 26–30 页。

( 0) 0)

|

| [14] |

刘乃全、 东童童 ,

2013, "我国城市群的协调发展:问题及政策选择", 《中州学刊》 , 第 7 期 , 第 21–26 页。

( 0) 0)

|

| [15] |

逯进、 周惠民 ,

2013, "中国省域人力资本与经济增长耦合关系的实证分析", 《数量经济技术经济研究》 , 第 9 期 , 第 3–19+36 页。

( 0) 0)

|

| [16] |

马丽、 金凤君、 刘毅 ,

2012, "中国经济与环境污染耦合度格局及工业结构解析", 《地理学报》 , 第 10 期 , 第 1299–1307 页。

( 0) 0)

|

| [17] |

潘锦云、 姜凌、 丁羊林 ,

2014, "城镇化制约了工业化升级发展吗——基于产业和城镇融合发展的视角", 《经济学家》 , 第 9 期 , 第 41–49 页。

( 0) 0)

|

| [18] |

沈玉芳、 刘曙华、 张婧、 王能洲 ,

2010, "长三角地区产业群、城市群和港口群协同发展研究", 《经济地理》 , 第 5 期 , 第 778–783 页。

( 0) 0)

|

| [19] |

孙海燕、 王富喜 ,

2008, "区域协调发展的理论基础探究", 《经济地理》 , 第 6 期 , 第 928–931 页。

( 0) 0)

|

| [20] |

覃成林 ,

2011, "区域协调发展机制体系研究", 《经济学家》 , 第 4 期 , 第 63–70 页。

( 0) 0)

|

| [21] |

覃成林、 张华、 毛超 ,

2011, "区域经济协调发展:概念辨析、判断标准与评价方法", 《经济体制改革》 , 第 4 期 , 第 34–38 页。

( 0) 0)

|

| [22] |

覃成林、 郑云峰、 张华 ,

2013, "我国区域经济协调发展的趋势及特征分析", 《经济地理》 , 第 1 期 , 第 9–14 页。

( 0) 0)

|

| [23] |

王琦、 陈才 ,

2008, "产业集群与区域经济空间的耦合度分析", 《地理科学》 , 第 2 期 , 第 145–149 页。

( 0) 0)

|

| [24] |

王育宝、 李国平、 胡芳肖 ,

2003, "偏离—份额法与西安高新技术优势产业及其竞争力分析", 《当代经济科学, 第3期》 , 第 13 期 。

( 0) 0)

|

| [25] |

魏后凯、 高春亮 ,

2011, "新时期区域协调发展的内涵和机制", 《福建论坛(人文社会科学版)》 , 第 10 期 , 第 147–152 页。

( 0) 0)

|

| [26] |

徐康宁 ,

2014, "区域协调发展的新内涵与新思路", 《江海学刊》 , 第 2 期 , 第 72–77 页。

( 0) 0)

|

| [27] |

徐仕政 ,

2007, "基于比较优势的区域优势产业内涵探究", 《工业技术经济》 , 第 2 期 , 第 12–15 页。

( 0) 0)

|

| [28] |

徐盈之、 吴海明 ,

2010, "环境约束下区域协调发展水平综合效率的实证研究", 《中国工业经济》 , 第 8 期 , 第 34–44 页。

( 0) 0)

|

| [29] |

薛勇军 ,

2012, "区域优势产业判别及对经济发展作用评价——以甘肃省为例的研究", 《工业技术经济》 , 第 1 期 , 第 132–139 页。

( 0) 0)

|

| [30] |

颜银根 ,

2014, "转移支付、产业跨区转移与区域协调发展", 《财经研究》 , 第 9 期 , 第 50–61 页。

( 0) 0)

|

| [31] |

杨浩 ,

2006, "长三角地区优势产业界定及关联性分析", 《财贸研究》 , 第 6 期 , 第 7–12 页。

( 0) 0)

|

| [32] |

姚晓芳、 赵恒志 ,

2006, "区域优势产业选择的方法及实证研究", 《科学学研究》 , 第 S2 期 , 第 463–466 页。

( 0) 0)

|

| [33] |

张建清、 张燕华 ,

2014, "不同空间尺度下优势产业选择研究——以西三角经济区为例", 《科技进步与对策》 , 第 10 期 , 第 19–23 页。

( 0) 0)

|

| [34] |

张少军、 刘志彪 ,

2009, "全球价值链模式的产业转移——动力、影响与对中国产业升级和区域协调发展的启示", 《中国工业经济》 , 第 11 期 , 第 5–15 页。

( 0) 0)

|

| [35] |

张燕、 魏后凯 ,

2012, "中国区域协调发展的U型转变及稳定性分析", 《江海学刊》 , 第 2 期 , 第 78–85 页。

( 0) 0)

|

| [36] |

Dunning, J.H.

1988, "The eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extension". , Journal of International Business Studies , 19 (1) , 1–31.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8490372 ( 0) 0)

|

| [37] |

Dunning,J. H. & Lundan,S. M.,2008,"Multinational enterprises and the global economy",second edition,Books.

( 0) 0)

|

| [38] |

Haken,H.,1977,"Synergetics—an introduction. Nonequilibrium phase transitions and self-organization in physics",chemistry and biology,Springer-Verlag,Berlin-New York.

( 0) 0)

|

| [39] |

Kojima, K.

,

1978, Direct foreign investment: a japanese model of multinational business operations. Publisher: Croom Helm, .

( 0) 0)

|

| [40] |

Rostow, W.W

,

1960, The stages of economic growth: a non-Communist manifesto. Cambridge University Press, .

( 0) 0)

|

| [41] |

Vernon, R.

1966, "International investment and international trade in the product cycle". , International Executive , 8 (4) , 190–207.

( 0) 0)

|