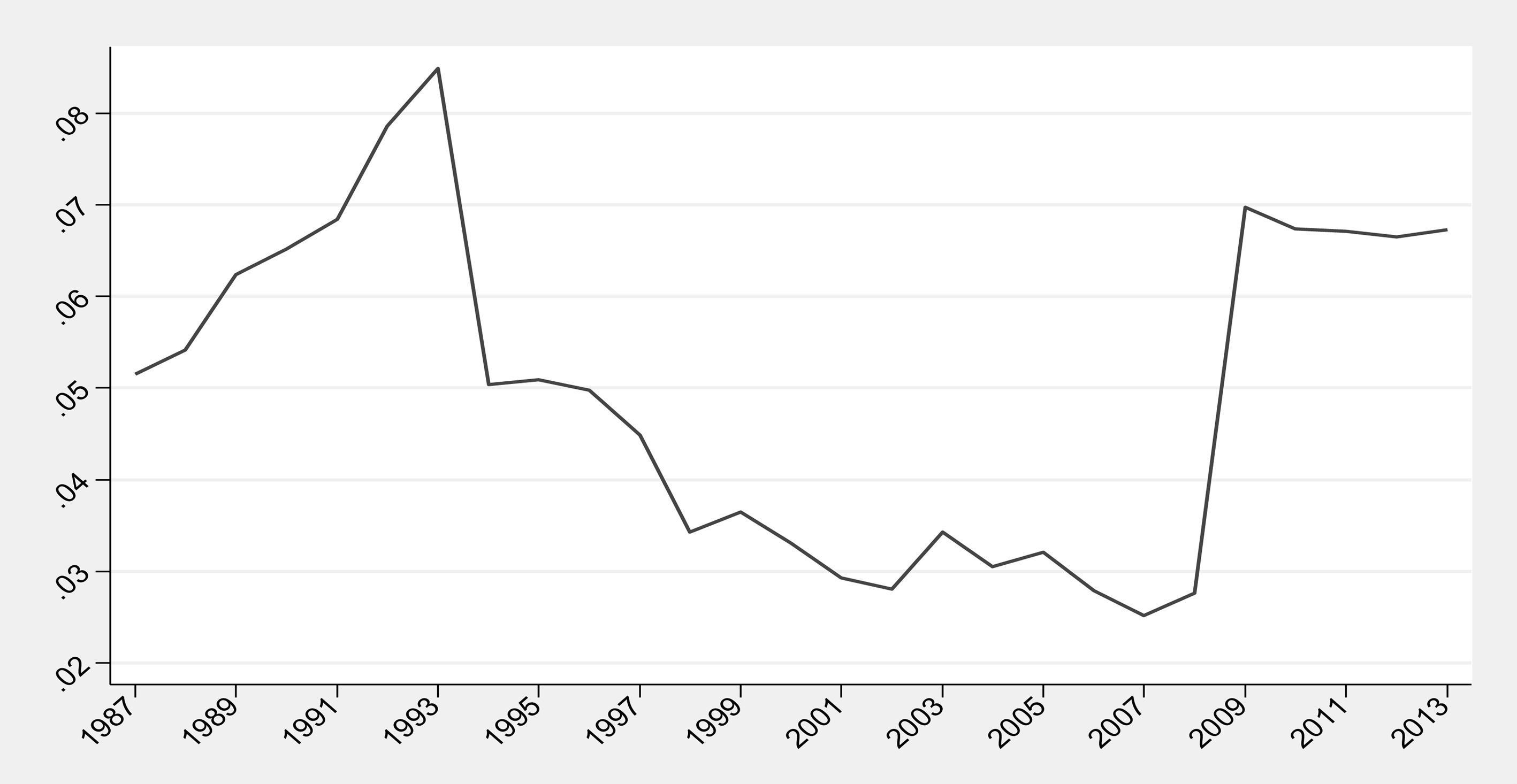

自1990年代以来我国的经济增长呈现高位运行且波幅收窄的态势,其间不仅保持了较高的增长速度,而且经济增长的稳定性表现良好(见图 1样本为我国30个省市自治区(不含西藏)。经济波动为实际GDP年度增长率的5年滚动标准差。)。

图 1显示了1987-2013年我国省级层面的经济波动的平均变化趋势。从图中可以看出,从1987-1993年经济波动持续上升,而自1994到2008年底美国金融危机,我国的经济波动呈现出相对稳定的态势。尽管2008-2009年美国金融危机使得经济波动骤升,但2009年之后的经济波动回复缓和。总体看,自1990年代中期以来我国的经济波动表现温和。

保持经济增长的稳定性是政府关注的重要的宏观经济目标之一。自1990年代中期以来我国的经济波动表现温和,经济增长没有表现出较大的波动和震荡(除2008年底金融危机影响外),基本实现了经济增长的稳定性。因此,一个值得探讨的问题是:作为对宏观经济具有较大影响的政府部门是否能够抑制经济波动,从而使得经济波动表现温和?本文将对这这个问题试图给予回答。

|

图 1 1987-2013年我国省级层面的经济波动 注:数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》和《中国统计年鉴》。 |

传统凯恩斯主义理论认为,财政支出具有自动稳定器作用,通过税收和转移支付自动稳定器可以稳定宏观经济,从而减缓经济波动。在既定的财税制度中,经济扩张时,个人和企业收入进而国民收入增加,一方面政府税收增加减少了国民收入而抑制了总需求,另一方面由于居民边际消费倾向下降而减少消费进而总需求,从而防止经济过热。特别是在累进税制制度下,税收收入会随税基的扩大而增加,税收的增长率超过国民收入增长率。税收增加意味着居民可支配收入减少,因而遏制了总需求扩张和经济膨胀。在经济萧条时,相反的作用会起到刺激总需求和经济增长。此外,通过自动调整失业救济金、各种福利支出和农产品价格补贴的政府转移支付,财政自动稳定器可以实现增加和减少政府支出,因而调整总需求。所以,通过税收和转移支付以及农产品价格补贴,财政自动稳定器的调节作用可以遏制和刺激总需求和总收入,进而稳定宏观经济产出。在政府支出稳定总需求进而产出方面,Mohanty and Zampolli(2009)认为除了更大的政府支出通过自动稳定器减少了总量波动以外,更大的政府支出不仅提供了更大数量的公共品,而且意味着更大的公共部门就业比例。由于政府支出相对总需求的其他部分更为稳定,从而减少了经济波动。

从经验研究看,为了考察政府税收和支出在实际经济周期(RBC)模型中是否发挥了自动稳定器作用,Gali(1994)从理论和经验上研究了以政府税收和政府支出测度的政府规模对经济波动的影响,包含政府部门的实际经济周期模型参数估计显示,政府税收增加了经济波动而政府支出减少了经济波动;进一步对22个OECD国家(1960-1990年)进行跨国回归分析,结果发现政府税收和政府支出均减少了经济波动。鉴于Gali的研究中没有考虑政府规模的内生性,Fatas and Mihov(2001a)使用1960-1997年20个OECD国家的横截面数据和政府规模的工具变量(IV),估计结果显示政府规模稳健且显著地减少了经济波动。作者还对美国各州进行了单独研究,结果显示政府规模对经济波动同样具有负向影响。Mohanty and Zampolli(2009)基于20个OECD国家1970-2008年的面板数据,计量分析发现政府支出对经济波动具有显著的负向影响,但这种负向影响在1980年代中期以后有所减弱。Debrun et al.(2008)对20个OECD国家1961-2007年面板数据的分析结果表明政府支出显著减少了经济波动,但这种负向影响在1990年以后不再显著,可能因为货币政策改善和金融发展替代了政府支出对宏观经济的稳定作用。以上研究的跨国样本主要集中于OECD国家,在扩大样本国范围的研究中政府规模与经济波动之间的关系的表现是否不同呢?Lee and Sung(2007)基于22个OECD国家和72个非OECD国家1972-1998年的数据,全样本分析结果显示政府支出以及补贴和转移支付均减少了经济波动;分样本结果显示在OECD国家政府支出显著减少了经济波动,在非OECD国家政府支出虽然减少了经济波动但统计上不显著。Debrun and Kapoor(2010)考察了49个国家1970-2006年的数据,结果发现在OECD国家和非OECD国家以政府支出测度的财政自动稳定器显著地减小了经济波动。

尽管凯恩斯理论认为,政府支出规模较大,自动稳定器对产出稳定的作用较大,从而减缓经济波动。然而,当政府规模较大时,政府支出变动对总需求和总量产出的冲击较大,这意味着政府支出变动(如短期财政政策变动)可能引致经济波动。Fernandez-Villaverde et al.(2015)考察了美国的时序变化的财政政策的对经济活动的影响,结果发现财政支出变动冲击对经济活动具有较大的破坏作用。Mohanty and Zampolli(2009)基于20个OECD国家1970-2008年的面板数据,计量分析发现虽然政府支出对经济波动具有显著的负向影响,但是政府支出冲击显著增加了经济波动。此外,出于对宏观经济的审慎干预或是偏离财政预算均衡,财政支出中的谨慎支出也可能导致经济波动从理论层面看,政府支出主要分为自动稳定器(规则型支出)和谨慎性支出(自由裁量型支出)。自动稳定器可以视为约束型(即规则型)财政政策,谨慎性财政政策可以视为非约束型(即自由裁量)财政政策。一种观点认为通过对财政政策施加各种约束来限制政府有形之手,基于的假设是谨慎性财政政策损害了宏观经济稳定性;然而另一种观点认为,尽管谨慎性财政政策对宏观经济稳定性的破坏作用的潜在影响是明显的,但是在经济萧条时通过扩张财政支出或降低税收以及在经济扩张时采取紧缩政策,谨慎性财政政策能够缓和经济周期波动;因此主张自由裁量的财政政策(Fatas and Mihov,2003)。Hebous(2011)对谨慎性财政政策对宏观经济总量的短期影响作了一个较为系统的理论和经验文献综述。。Fatas and Mihov(2003)将财政政策分为财政自动稳定器、周期性财政政策和外生谨慎性财政政策,使用91个国家1960-2000年的数据考察了外生谨慎性财政政策对经济波动的影响,结果发现外生谨慎性财政政策显著地增加了经济波动。基于这种分类,Debrun and Kapoor(2010)对49个发达和发展中国家1970-2006年的数据进行了考察,实证结果表明在OECD国家和非OECD国家以政府支出测度的财政自动稳定器具有显著地稳定经济的作用,周期性财政政策对经济波动的影响不显著,谨慎性财政政策显著增加了经济波动。

自1990年代以来,我国的经济波动表现温和且波幅趋于下降。通过对新中国经济增长波动的研究,刘树成(2009)发现改革开放以来经济增长率的峰谷落差由过去最大的近50个百分点,降至改革开放之后的6、7个百分点,经济波动的幅度趋于缩小相关文献也指出了中国经济增长的波动幅度有所下降,如雎国余和蓝一(2005),刘金全和刘志刚(2005),詹新宇和方福前(2012)等。。郭庆旺、贾俊雪(2006)建立了一个三阶段序贯博弈模型,理论分析认为地方政府受到财政利益和政治晋升的双重激励,具有强烈的投资动机和投资冲动,投资过热对宏观经济稳定产生了巨大冲击。邓子基、唐文倩(2012)使用动态随机一般均衡(DSGE)模型,研究发现由于政府主导型的投资模式以及地方政府的投资冲动,我国政府公共支出并没有平稳产出波动,公共支出尚未对产出波动起到自动稳定器的作用。李猛、沈坤荣(2010)沿着产业冲击和地区冲击的“条条块块”思路对我国经济波动冲击源进行分解,使用1978-2007年我国省级面板数据,分解结果显示我国经济波动有大约30% 的部分来源于地方政府冲击。刘金全、刘志刚(2005)考察了我国1990年1季度到2004年3季度的经济增长轨迹,发现整个增长轨迹出现了波动程度降低的迹象;进一步从实际产出波动的来源看,产出波动性降低主要由于投资波动性、政府支出波动性和净出口波动性的降低。另外,刘金全、梁冰(2005)选取1989年1月到2005年3月的数据,计量分析结果显示财政支出规模(和收入规模)显著减少了经济波动,而且通过“开放性”中介变量增强了财政政策的经济稳定性作用。周波(2014)利用Debrun and Kapoor(2010)的分析框架,详细地考察了我国省级层面的财政政策对经济波动的影响,面板数据分析结果发现财政自动稳定器显著地降低了我国的经济波动,周期性财政政策和外生谨慎性财政政策(总体看)增加了经济波动。

基于上述分析,可以看出政府支出对经济波动的影响还没有得到一致的结论。在考察我国的政府支出对经济波动的影响时,现有文献较少区分政府支出规模和政府支出变动。本文认为政府支出对经济波动的影响具有两面性,一方面,较大的政府支出意味着财政自动稳定器具有更大的稳定作用,从而减小了经济波动。另一方面,较大的政府支出意味着政府支出变动冲击较大,因而可能引致经济波动。据此,本文将从政府支出规模和政府支出变动两个方面考察政府支出对经济波动的影响。本文的贡献在于:一是基于政府支出两面性,定量分析了政府支出规模和政府支出变动对经济波动的影响。二是在研究我国的政府支出规模对经济波动的影响时,较少关注政府支出规模的内生性问题,从而导致估计偏误,本文使用政府支出规模的工具变量以及2SLS估计方法纠正了内生性问题。

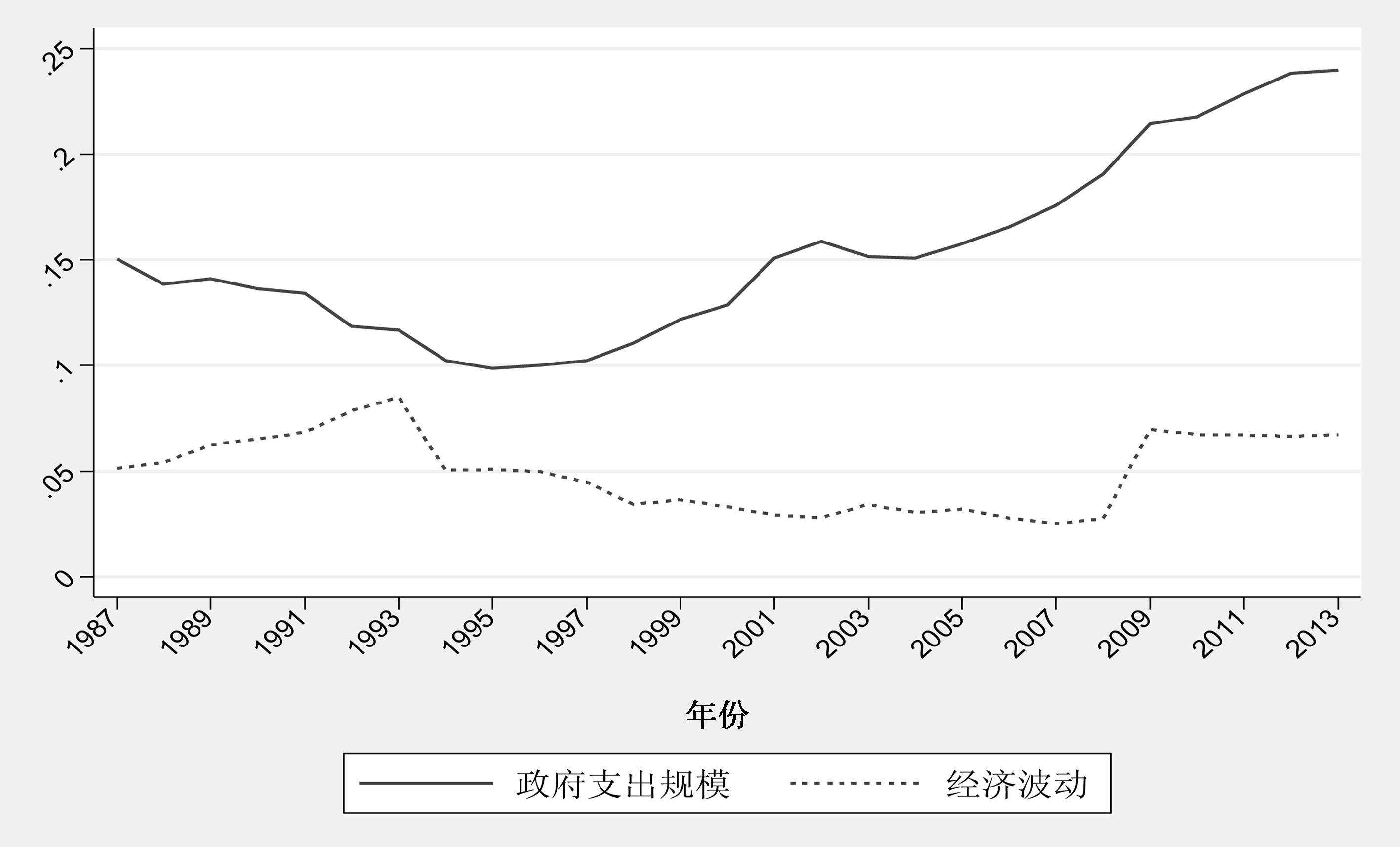

三、 政府支出规模和变动对经济波动的影响 (一) 政府支出规模对经济波动的影响在计量分析政府支出对经济波动的影响之前,首先对政府支出规模与经济波动进行简要的描述分析。图 2给出了我国1987-2013年30个省市自治区(不含西藏)的政府支出规模和经济波动的平均值变化趋势(政府支出规模的测度见下文)。

|

图 2 1987-2013年我国省级层面的政府支出规模与经济波动 |

从图 2可以看出,从1987到1993年省级层面的政府支出规模不断下降,与此同期经济波动明显增加;经过1994年财税制度改革以后,从1994到2013年地方政府支出规模持续上升,同期的经济波动有所下降且表现温和。初步表明我国的地方政府支出规模可能发挥了财政自动稳定器作用,能够抑制经济波动,从而使得经济波动在1995年之后处于长期的稳定状态。所以,政府支出规模很可能会通过自动稳定器抑制了经济波动。

为了考察政府支出规模对经济波动的影响,设定的计量模型如下

| $Vo{{l}_{it}}=\alpha Gov{{s}_{it}}+{{\beta }^{'}}X+{{\mu }_{i}}+{{v}_{t}}+{{\eta }_{it}}$ | (1) |

其中,i表示省份,t表示年份,Vol表示经济波动,Govs表示政府支出规模,μi表示与截面(省份)相关但不可观测的个体固定效应,vt表示与时间(年份)相关的时间固定效应,ηit表示随机误差项。公式(1)中的X变量表示相关的控制变量。

控制变量的选择:

(1) 贸易开放(Open)。随着贸易开放程度的提高,经济将会面临来自外国的更大的冲击(出口需求冲击和贸易条件冲击等)。贸易开放将世界市场的风险传导至本国,从而增大了经济波动。

(2) 通货膨胀(Inf)。根据弗里德曼的观点,通货膨胀增加可能引发中央银行反复不定的货币政策响应,进而导致对通胀率预期的更大不确定性,通货膨胀的不确定性的增加扭曲了价格机制有效配置资源的效果,因此减少了产出以及增加了产出波动。

(3) 货币政策冲击(Inf_Std)。产出波动的一个重要来源是货币政策冲击。尽管规则型的货币政策是保持通货膨胀和实际产出稳定的适宜政策,但是货币政策自身的反复变化也会导致经济波动。本文用通货膨胀波动代理货币政策冲击。

(4) 金融发展(Fdep)。一方面消费者可以通过信贷市场平滑消费,进而减少自动稳定器作用;另一方面,保持其他条件不变,更高水平的私人债务也可能表明经济更加波动或倾向于周期波动(Mohanty and Zampolli,2009)。在对OECD国家的研究中,Leibrecht and Scharler(2015)发现金融发展不仅是影响财政作用的传导中介,而且是替代财政自动稳定器的潜在因素。

(5) 产业结构(Inst)。孙广生(2006)初步考察了我国的经济波动与产业波动的相关性,结果显示第二产业与GDP波动的相关性最大,第三产业次之,第一产业不相关。进一步基于构建产业结构的相关指标,干春晖等(2011)研究表明产业结构合理化稳健地减少了经济波动,而产业结构高级化对经济波动的影响不确定。

(6) 省份和年份固定效应。为了剔除各个省份的个体特征和年份的共同事件以及不可观测因素(如历史、文化以及东亚和美国次贷危机)的影响,引入省份和年份虚拟变量。

(二) 变量测度与数据说明经济波动。借鉴Blanchard and Simon(2001)对美国经济波动的滚动标准差测度方法,而且根据大多数文献选择5年滚动期,所以本文采用实际地区生产总值(以商品零售价格指数(1978=100)调整名义地区生产总值所得)年度增长率的5年滚动标准差测度经济波动。

政府支出规模。在经验研究中,代理政府规模和财政自动稳定器的一个较为常用的指标为一般政府支出与GDP的比值(Fatas and Mihov,2001a,2001b;Debrun and Kapoor,2010;周波,2014)。本文依据大多数文献,使用一般政府支出与地区生产总值之比值代理政府支出规模。省级层面的一般政府支出和地区生产总值数据来自《新中国六十年统计资料汇编》和2010-2014年《中国统计年鉴》。

贸易开放。使用较为常用的进出口贸易总额与地区生产总值之比值表示贸易开放。

通货膨胀。用地区生产总值平减指数的增长率表示。地区生产总值平减指数使用的公式为:

通货膨胀波动。基于地区生产总值平减指数的增长率测度的通货膨胀,使用通货膨胀的5年滚动标准差测度通货膨胀波动。

金融发展。依据大多数文献,用金融机构贷款余额与地区生产总值之比值表示金融发展。

产业结构。由于产业结构是一个动态发展过程,而且包含投入结构、产出结构、技术结构等多种维度。依据克拉克产业发展规律,以及我国工业化水平的持续提高,本文采用工业产业产值在地区生产总值中的比重表示产业结构。

限于数据的可得性,本文的分析样本为1987-2013年我国30个省、市、自治区(不含西藏)。省级层面的地区生产总值(GDP)、进出口贸易总额、商品零售价格指、国内生产总值指数、金融机构贷款余额、工业产业产值数据均来自《新中国六十年统计资料汇编》、2010-2014年《中国统计年鉴》和相关年份《河北金融年鉴》。由于缺失辽宁、吉林、云南2013年的金融机构贷款余额数据,以对应省份2012年的数据填补。

| 表 1 政府支出规模对经济波动的影响结果(2SLS) Table 1 英文标题 |

在考察政府支出规模对经济波动的影响时,一个需要处理的问题是由政府支出规模与经济波动之间逆向因果效应所产生的估计偏误①(Rodrik,1998)。使用157个国家50多年的数据,Bruckner and Gradstein(2013)研究发现更大的经济波动导致了政府规模显著增加。因此,本文构建了政府支出规模的工具变量,使用两阶段最小二乘(2SLS)估计方法来消除政府支出规模的估计偏误。借鉴Fatas and Mihov(2001a,2001b)和Debrun and Kapoor(2010)的研究,本文为政府支出规模选择的工具变量为:人均实际GDP、城镇化和抚养①。人均实际GDP采用自然对数形式。地区人均实际GDP为经商品零售价格指数(1978=100)调整的国内生产总值除以总人口;城镇化用城镇人口与地区人口数量之比值表示;抚养比用0-15岁和65岁以上人口数量在总人口中的比重表示。省级层面的名义GDP、人口数量、城镇人口、抚养比、商品零售价格指数数据均来源于《新中国六十年统计资料汇编》、2010-2014年《中国统计年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》和相关省份统计年鉴②。

①依据Rodrik(1998)的逻辑:贸易开放引致的外部风险增大了经济波动,而政府规模增加是对经济波动的内生响应。也就是说,如果扩大政府规模能够减弱经济波动,那么更大的经济波动就会导致政府规模扩张。所以忽视经济波动对政府规模的逆向因果效应会导致估计结果向下偏误。

表 1给出了经济波动对政府支出规模与其他变量的2SLS估计结果。内生性检验结果显示在1%显著水平上拒绝原假设,说明政府支出规模不能被视为外生变量,即可认为政府支出规模是内生的。过度识别检验结果显示不拒绝原假设,说明工具变量是有效的,即政府支出规模的工具变量与误差项不相关。排它性F检验的F统计值均大于10,说明工具变量与内生变量具有较高的相关性,表明本文选择的工具变量(人均实际GDP、城镇化和抚养比)与政府支出规模的相关性较强。

从表 1的估计结果看,政府支出规模对经济波动的影响显著为负,这与Den Noord(2000)、Fatas and Mihov(2001b)、Mohanty and Zampolli(2009)、Debrun and Kapoor(2010)周波(2014)的研究结果一致,说明政府支出规模明显地减小了我国的经济波动,意味着随着我国政府支出规模的不断增加,财政自动稳定器发挥了稳定经济的作用,从而有效地抑制了经济波动。在逐步引入相关控制变量后,政府支出规模的估计系数有所增大但基本保持稳定,表明相关控制变量强化了政府支出规模对经济波动的机制作用。从(2)-(6)列的估计结果看,贸易开放的估计系数显著为正,说明贸易开放增加了我国的经济波动。原因可能在于,一方面我国的外向型经济特征较为显著,特别是入世以来我国的对外贸易迅速增长,对外贸易依存度总体维持在50%左右,2008年金融危机后有所下降。这使得我国经济易于遭受出口需求和贸易条件波动等外部冲击,从而引致了经济波动。另一方面,从贸易结构看,我国的贸易市场主要分布在欧美发达国家,贸易产品主要为劳动密集型产品,这种贸易结构易于引致我国的经济波动。通货膨胀的估计系数不显著,意味着我国的通货膨胀不是影响经济波动的显著因素。通货膨胀波动的系数显著为正,说明货币政策变化增加了经济波动。尽管反周期的货币政策是稳定经济增长的重要政策工具,但是货币政策自身的变化可能引致了经济波动③;同时说明我国的货币政策规则还不稳健,没有起到稳定宏观经济的作用。金融发展的估计系数不显著,这可能意味着尽管金融发展具有弱化经济波动的作用,但是财政自动稳定器与金融发展在抑制经济波动方面具有替代作用,所以金融发展的系数变得不显著。产业结构对经济波动的影响显著为负,说明改革开放以来我国的工业化程度逐步提高,工业经济逐渐取代农业经济,产业结构合理化减少了经济波动。

①比工具变量的选择理由为:根据瓦格拉法则(Wagner’s Law),随着经济发展和人均收入水平的不断提高,人们对政府提供的公共服务需求增加,从而使得政府规模不断膨胀。所以人均实际GDP可以代理政府规模。由于非城镇人口数量增加提高了政府供给公共品的成本,以及非劳动人口数量的增加(如人口老龄化)会增加政府支出,所以城镇化水平和抚养比会影响政府支出规模。

②由于缺失各省1988年的抚养比数据,用对应省份1987年的抚养比数据填补,海南1988年和重庆1988-1996年的抚养比数据缺失。

③孙稳存(2007)考察了我国的货币政策与宏观经济波动的关系,研究发现我国的货币政策虽然具有反周期的操作取向,但是货币政策本身却是造成经济波动的重要原因。

基于表 1的分析结果,本文认为政府支出规模主要发挥了财政自动稳定器作用,从而抑制了我国的经济波动。首先,在转移支付方面,当经济过热时,财政自动稳定器通过减少失业救济金和各种福利支出,抑制总需求对经济的刺激作用,保持合理的经济增速;当经济疲软时,自动稳定器通过增加失业救济金和各种福利支出,提高了总需求进而经济增长,从而防止经济陷入衰退。改革开放以来,我国的社会保障转移支付逐年增加,特别是城市社会保障水明显提高,社会保障转移支付在我国经济增长期间增强了国民抗风险能力,从而保持了经济增长的稳定性。其次,在农产品价格补贴方面,经济扩张时政府对农产品进行价格补贴以抑制农产品价格上升,在经济疲软时政府通过增加农产品采购以稳定农产品价格,因而在农产品价格方面稳定了总需求。在我国工业经济高速增长的同时,政府对农产品价格补贴,既保障了农民收入又稳定了农产品价格,从而有利于工业投入品价格稳定以及宏观经济稳定。最后,在财政规则约束方面,财政规则能够在经济过热和衰退时自发起到约束财政支出,可以适度刺激总需求增加。当政府通过税收和转移支付稳定经济时,基于税收规则和转移支付规则在很大程度上能够预期财政支出增加减少对宏观经济产生的影响。随着我国社会保障体制不断健全,财政收支结构合理化,以及政府支出规模增加,财政自动稳定器的效力不断增强,从而减弱了我国经济增长的波动程度。

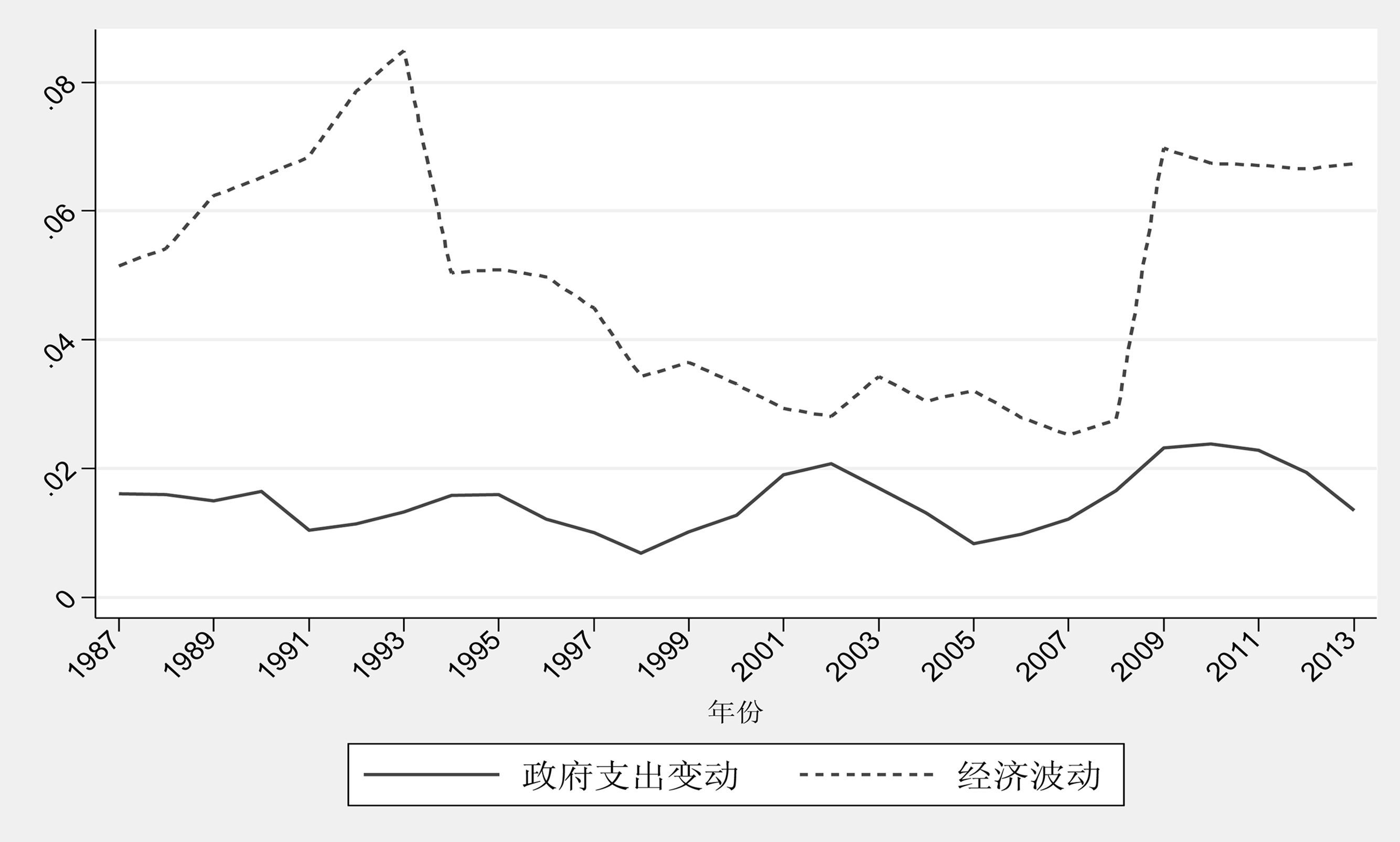

(三) 政府支出变动对经济波动的影响在计量分析政府支出变动对经济波动的影响之前,先对政府支出变动与经济波动进行简要的描述分析。图 3给出了我国1987-2013年30个省市自治区(不含西藏)的政府支出变动和经济波动的平均值变化趋势(政府支出变动的测度见下文)。

|

图 3 1987-2013年我国省级层面的政府支出变动与经济波动 |

从图 3看,政府支出变动在1995年之前较为平缓,其后开始出现较大变化,变动幅度有所增大,而且表现出明显的周期型特征,特别是波峰位置有所提高。可以推测,在我国的地方政府支出规模扩大的同时,政府支出变动所造成的冲击强度和冲击范围不断增大,政府支出变动的较大冲击可能会导致经济波动,从而破坏我国经济增长的稳定性。初步分析表明,政府支出变动可能是引致经济波动的重要因素。

| 表 2 政府支出变动对经济波动的影响结果(2SLS) |

尽管Fatas and Mihov(2003)和Debrun and Kapoor(2010)开发了测度周期性财政政策和外生谨慎性财政政策的指标,但是这些指标的测度基于严格的前提假设(如政府收入与政府支出的产出缺口弹性分别为1和0)。此外,从财政支出的总量和结果看,各种不同类型的财政政策都会体现为财政支出变动,进而对经济总量造成冲击。为了从政府支出总体层面反映政府支出变动,本文借鉴Mohanty and Zampolli(2009)的做法,使用中国省级层面的一般政府支出/GDP的5年滚动标准差代理政府支出变动,记为Govs_Std。将政府支出变动引入式(1),得到的回归结果见表 2。

从表 2给出的2SLS估计结果看,内生性检验结果显示拒绝原假设(在5%显著水平上),说明政府支出规模是内生变量。过度识别检验结果显示不拒绝原假设,说明政府支出规模的工具变量与误差项不相关。排它性F检验的F统计值均大于10,说明工具变量与内生变量具有较高的相关性。

从表 2的(1)-(6)估计结果看,政府支出变动对经济波动的影响显著为正,这与Mohanty and Zampolli(2009)的研究结果相同,表明政府支出变动是引致经济波动的重要因素。同时政府支出规模的估计系数显著为负,表明政府支出规模显著减小了经济波动。从控制变量结果看,贸易开放的估计系数显著为正,说明贸易开放所产生的外部冲击增加我国的经济波动。通货膨胀的估计系数不显著。反映货币政策冲击的通货膨胀波动显著增加了经济波动。金融发展的估计系数不显著,这可能由于财政自动稳定器与金融发展在抑制经济波动方面具有替代作用。产业结构减少了经济波动。此外,在引入产业结构之前,政府支出变动和政府支出规模的估计系数较为稳定,而当加入产业结构以后,政府支出变动和政府支出规模的估计系数明显增大,可能因为我国的产业发展强化了政府支出,使得政府支出对经济波动的两面性影响都增强了。表 2的第(7)列进一步引入了被解释变量,回归结果显示滞后期的经济波动的系数显著为正,表明经济波动具有滞后效应。从回归结果也可以估算政府支出规模和政府支出变动对经济波动的长期影响。政府支出规模对经济波动的长期影响为-1.158,而政府支出变动对经济波动的长期影响为3.270①可以看出,政府支出规模和政府支出变动对经济波动的长期影响均大于短期影响,而且政府支出变动对经济波动的长期影响大于政府支出规模对经济波动的长期影响。

①根据Volit=α1Govsitα2Gov_Stdit+β1L.Vol+β′X+μi+vt+ηit的回归结果,政府支出规模和政府支出变动的长期影响分别为α1/(1-β1)和 α2/(1-β1)。

根据表 2的分析结果,虽然财政自动稳定器能够起到稳定经济的作用,但是政府支出变动却是增加经济波动的显著因素。首先,出于对短期经济状况的干预和调整,财政支出变动产生的总量冲击易于引致经济波动。在向市场经济转型期间,我国的财政政策受到了较多地行政干预,而且政府支出更多地用于投资刺激,投资过热通常破坏了经济增长稳定性。其次,从我国向市场经济转型的历史过程看,我国的宏观经济呈现出冷热循环的发展轨迹,逆向调节的财政干预政策较为频繁,很大程度造成了较大的财政支出变动,从而增加了经济波动。最后,在规则型财政支出基础上,自由裁量的周期性支出或谨慎性支出破坏了经济增长的稳定性(周波,2014)。自由裁量的财政政策不像规则型财政支出那样稳定,自由裁量的力度和时机难以把握,往往造成不可预期的结果。而且,自由裁量的财政政策具有时滞效应,决策信息有限且出台时点易变,因而导致经济波动。

| 表 3 政府支出规模和政府支出变动对经济波动的影响的稳健性 |

正文中考察了由于解释变量与被解释变量联立因果性而产生的政府支出规模内生性问题,另外政府支出规模与经济波动也可能由其他因素导致共同变化,从而造成内生性偏误。为了进一步考察政府支出规模的内生性偏误,将所有解释变量分别滞后一期和二期(包括工具变量),可以认为滞后期的解释变量与被解释变量具有较弱的联立因果关系。而且,以滞后期的解释变量进行回归,一定程度上减弱了共时性偏误(Simultaneity bias)。回归结果见表 3。

表 3的第(1)和(2)列给出了解释变量滞后一期和滞后二期的回归结果。从回归结果看,政府支出规模对经济波动的影响显著为负,表明政府支出规模减少了经济波动。政府支出变动对经济波动的影响显著为正,而政府支出变动增加了经济波动。而且,滞后期的政府支出规模和政府支出变动的估计系数均减小了,但是依然高度显著,意味着滞后期的政府支出规模和政府支出变动对经济波动的影响程度有所下降。总体看,政府支出规模和政府支出变动对经济波动的影响表现稳健。

(二) 分税制改革的影响1994年我国实施了分税制改革,较大程度影响和重塑了我国的财税体制。周业安、章泉(2008)认为财政分权改革使得地方政府通过投资来促进经济增长,但是投资变化必然导致经济的波动。作者的经验研究证明,财政分权体制本身导致经济波动。考虑到财政分权体制的较大变化,本文引入虚拟变量FD。1995年及之后年份,FD取值为1,其他年份为0。表 3的第(3)列为引入了分税制改革的回归结果。从估计结果看,政府支出规模和政府支出变动对经济波动的影响分别为负和正,且高度显著,表明政府支出规模减少了经济波动,而政府支出变动增加了经济波动。分税制改革FD的估计系数显著为正,这与周业安和章泉(2008)的研究结果一致。这可能由于财政分权使得地方政府竞相追求高速增长,因而容易造成投资过热,而中央政府为了防止投资过热,经常采取相机的宏观调控政策,从而导致经济的波动。

五、 结论与政策建议政府支出是影响宏观经济增长和稳定的重要因素,但是关于政府支出与经济波动的关系研究较少,经验研究具有较大的争议。基于我国经济波动所表现的经验事实,本文的计量分析发现,政府支出对我国经济波动的影响具有两面性,即政府支出规模主要发挥了财政自动稳定器作用,因而减少了经济波动;但是政府支出变动对总量产出的冲击较大,从而政府支出变动是增加经济波动的重要因素。

研究结论蕴含的政策建议是,第一,根据本文的分析结果可以看出,财政自动稳定器起到了稳定经济增长的重要作用。据此,为了确保我国经济长期平稳增长,需要充分发挥自发调节的财政自动稳定器的稳定性作用。第二,通过有效的预算约束机制规范财政支出规模,在使用财政支出来稳定经济增长的同时,要权衡政府支出变动对总量产出稳定性的不利影响。第三,我国的货币政策冲击也是造成经济波动的显著因素,要减少货币政策的反复变化,更加注重货币政策的稳健性。另外,尽管本文研究发现政府支出变动对经济波动具有正向影响,但是如何精确度量政府支出变动以及政府支出变动通过何种机制导致经济波动,这需要进一步的深入研究。

| [1] |

邓子基、 唐文倩 ,

2012, "政府公共支出的经济稳定效应研究", 《经济学动态》 , 第 7 期 , 第 19–24 页。

( 0) 0)

|

| [2] |

郭庆旺、 贾俊雪 ,

2006, "地方政府行为、投资冲动与宏观经济稳定", 《管理世界》 , 第 5 期 , 第 19–25 页。

( 0) 0)

|

| [3] |

干春晖、 郑若谷和、 余典范 ,

2011, "中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响", 《经济研究》 , 第 5 期 , 第 4–16 页。

( 0) 0)

|

| [4] |

雎国余、 蓝一 ,

2005, "中国经济周期性波动微观基础的转变", 《中国社会科学》 , 第 1 期 , 第 60–70 页。

( 0) 0)

|

| [5] |

刘树成 ,

2009, "新中国经济增长60年曲线的回顾与展望——兼论新一轮经济周期", 《经济学动态》 , 第 10 期 , 第 3–10 页。

( 0) 0)

|

| [6] |

刘金全、 刘志刚 ,

2005, "我国经济周期波动中实际产出波动性的动态模式与成因分析", 《经济研究》 , 第 3 期 , 第 26–35 页。

( 0) 0)

|

| [7] |

刘金全、 梁冰 ,

2005, "我国财政政策作用机制与经济周期波动的相依性检验", 《财贸经济》 , 第 10 期 , 第 36–40 页。

( 0) 0)

|

| [8] |

李猛、 沈坤荣 ,

2010, "地方政府行为对中国经济波动的影响", 《经济研究》 , 第 12 期 , 第 35–47 页。

( 0) 0)

|

| [9] |

孙广生 ,

2006, "经济波动与产业波动(1986—2003)——相关性、特征及推动因素的初步研究", 《中国社会科学》 , 第 3 期 , 第 62–73 页。

( 0) 0)

|

| [10] |

孙稳存 ,

2007, "货币政策与中国经济波动缓和化", 《金融研究》 , 第 7 期 , 第 10–24 页。

( 0) 0)

|

| [11] |

詹新宇、 方福前 ,

2012, "国有经济改革与中国经济波动的平稳化", 《管理世界》 , 第 3 期 , 第 11–22 页。

( 0) 0)

|

| [12] |

周业安、 章泉 ,

2008, "财政分权、经济增长和波动", 《管理世界》 , 第 3 期 , 第 6–15 页。

( 0) 0)

|

| [13] |

周波 ,

2014, "基于我国省域面板的财政政策产出稳定效应研究", 《管理世界, 第7期》 , 第 7 期 , 第 52–66 页。

( 0) 0)

|

| [14] |

Blanchard, O.

and Simon, J.

, 2001, "The long and large decline in US output volatility". , Brookings papers on economic activity , 63 (1) , 135–174.

( 0) 0)

|

| [15] |

Bruckner, M

and Gradstein, M.

, 2013, "Exogenous volatility and the size of government in developing countries". , Journal of Development Economics , 105 (105) , 254–266.

( 0) 0)

|

| [16] |

Debrun,X.,Pisani-Ferry,J.,Sapir,A.,2008,"Government size and output volatility:should we forsake automatic stabilization? ",IMF working papers 08/122.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08122.pdf ( 0) 0)

|

| [17] |

Debrun.M.X.,Kapoor,R.,2010,"Fiscal policy and macroeconomic stability: automatic stabilizers work,always and everywhere",IMF Working Paper 10/111.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=2112409444&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn ( 0) 0)

|

| [18] |

Den Noord P.V.,2000,"The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990s and Beyond",OECD Working Paper 230.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=1542273781&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn ( 0) 0)

|

| [19] |

Fatas, A.

and Mihov, I.

, 2001a, "Government size and automatic stabilizers:international and intranational evidence". , Journal of International Economics , 55 (1) , 3–28.

DOI:10.1016/S0022-1996(01)00093-9 ( 0) 0)

|

| [20] |

Fatas,A.,Mihov,I.,2001b,"Fiscal Policy and Business Cycles:An Empirical Investigation",Moneday Credito 212.

( 0) 0)

|

| [21] |

Fatas, A.

and Mihov, I.

, 2003, "The Case for Restricting Fiscal Policy Discretion". , Quarterly Journal of Economics , 118 (4) , 1419–47.

DOI:10.1162/003355303322552838 ( 0) 0)

|

| [22] |

Fernandez-Villaverde, Jesus

, Pablo, Guerron-Quintana

and Keith, Kuester and Juan Rubio-Ramirez.

, 2015, "Fiscal Volatility Shocks and Economic Activity". , American Economic Review , 105 (11) , 3352–84.

DOI:10.1257/aer.20121236 ( 0) 0)

|

| [23] |

Gali, J.

1994, "Government size and macroeconomic stability". , European Economic Review , 38 (1) , 117–132.

DOI:10.1016/0014-2921(94)90009-4 ( 0) 0)

|

| [24] |

Hebous, S.

2011, "The effects of discretionary fiscal policy on macroeconomic aggregates: a reappraisal". , Journal of Economic Surveys , 25 (4) , 674–707.

DOI:10.1111/joes.2011.25.issue-4 ( 0) 0)

|

| [25] |

Leibrecht, M.

and Scharler, J.

, 2015, "Government Size and Business Cycle Volatility:How Important are Credit Constraints?". , Economica , 82 (326) , 201–221.

DOI:10.1111/ecca.12103 ( 0) 0)

|

| [26] |

Lee, Y.

and Sung, T.

, 2007, "Fiscal Policy,Business Cycles and Economic Stabilisation:Evidence from Industrialized and Developing Countries". , Fiscal Studies , 28 (4) , 437–462.

( 0) 0)

|

| [27] |

Mohanty, M

and Zampolli, F.

, 2009, "Government size and macroeconomic stability". , Bis Quarterly Review , 38 (1) , 117–132.

( 0) 0)

|

| [28] |

Rodrik, D.

1998, "Why do More Open Economies Have Bigger Governments?". , Journal of Political Economy , 106 (5) , 997–1032.

DOI:10.1086/250038 ( 0) 0)

|