20世纪80年代以来,国际分工逐步从产业间分工、产业内分工发展成为跨国公司主导的产品内分工。同时,随着全球价值链的延伸和生产要素在全球范围内的自然流动,越来越多的国家广泛参与到各个层面的国际分工,使得全球贸易总额和产品种类都在迅速扩大,世界范围内的出口产品多元化水平得以显著提高。进一步联系我国实际,为了加强与欧亚国家之间的经贸关系,我国于2013年正式提出和实施“一带一路”战略。一方面,“一带一路”战略将促使沿线国家的贸易条件更加便利,大大提高了贸易总额和产品种类增加的可能性,有望促使出口产品多元化程度不断提高。另一方面,“一带一路”沿线多是发展中国家,且国家之间的发展水平、要素禀赋差异较大,不仅为沿线国家之间国际分工的开展带来了机遇,而且也带来了对不同沿线国家出口产品多元化水平的差异性。因此,为了进一步升级我国的贸易结构、促进与沿线国家的贸易往来,研究目标国差异对我国出口产品多元化的影响具有一定的现实意义。

根据产品种类的数量,一国出口战略可以划分为出口专业化和出口多元化两大类,但是从学术研究的发展脉络来看,出口多元化始终是备受关注的焦点问题,大多数学者主张出口产品多元化的呼声一浪高过一浪。究其原因,其一,在古典贸易理论的研究框架中,始终强调一国只有通过资源从低效率部门向高效率出口部门的转移,实现生产和出口的专业化发展,才能最大限度发挥自己的比较优势,并从贸易中获取最大利益。然而,对这种出口专业化战略的批判之声从未停歇。这是因为,出口过分集中于某些产品组合,会导致出口的脆弱性,一旦国际需求发生波动,就会威胁到出口的稳定性(Ali et al.,1991)。与此同时,正如“资源诅咒假说”所担心的,原材料等初级产品的专业化出口会对经济增长产生负面影响(Sachs and Warner,1995)。其二,学者们对出口产品多元化促进经济增长的作用基本达成共识。例如,Syrquin(1989)构建经济发展结构模型,首次论证了出口产品多元化对经济增长的促进效用。Agosin(2007)、Arip et al.(2010)分别以亚洲新兴国家和马来西亚为例,对此予以了证实。Al-Marhubi(2000)使用跨国面板数据,表明出口产品多元化指数每提高1个标准差,人均产出将会提高0.5个百分点,出口产品多元化对经济增长的促进作用可见一斑。中国的情形与之相类似,韩剑(2009),张明志等(2013),刘修岩、吴燕(2013)采用产品或行业数据,均证实出口产品多元化可以显著提高我国的经济增长水平。其三,许多学者考察与证实了出口产品多元化对全要素生产率的提升作用。Feenstra and Kee(2008),Hammouda et al.(2010),祝树金等(2013)在研究出口产品多元化和生产率之间的关系时,均发现出口产品种类的增长会促使样本出口国生产率不断提高。进一步探究出口产品多元化的作用机理,学者们将其概括为:出口产品多元化已成为发展中国家免受“资源诅咒”、保持国际收支相对平衡的手段;扩大了发展中国家参与国际分工的范围,增加了获益的可能性(张明志等,2013);减轻了外部冲击对发展中国家内部经济造成的不利影响(Haddad et al.,2010)。

近年来,出口多元化战略的影响因素逐渐成为国内外学者的前沿选题,其中对比较优势和贸易成本等因素的研究更是重中之重,大致可以概括为:

(1) 比较优势。学者们发现,出口产品多元化水平一定程度上取决于出口国的比较优势和进口国市场竞争的激烈程度。例如,Minondo(2011)认为,一国的出口产品多元化水平不是一国发展过程中的自然结果,而是由具有比较优势的产品来决定的。在国家间贸易成本相同的情况下,要素禀赋相似的贸易双方,其双边出口产品多元化水平更高(Lai and Zhu,2007)。同时,Morrow(2010)通过赫克歇尔-俄林模型证实,要素禀赋和相对生产率的差异共同形成了国家间的比较优势,进而对出口产品多元化产生了重要影响。这就意味着,在从比较优势视角分析出口多元化水平时,国家要素禀赋依然是不可或缺的影响因素之一(Regolo,2013)。

(2) 贸易成本。目前,绝大多数学者采用引力模型证明了贸易成本对出口产品多元化的影响,并且发现地理距离、贸易伙伴国市场进入成本、关税等贸易成本均与出口产品多元化呈反向关系,制约了出口产品多元化水平的提升(Helpman et al.,2008;Malik and Temple,2009)。值得一提的是,近年来各国贸易一体化和便利化措施的实施,大大降低了关税、运输等贸易成本,促进了出口产品多元化水平的显著提高(Adytia and Acharyya,2015;Bevelli et al.,2015)。Nicita and Rollo(2015)采用双边贸易数据比较撒哈拉沙漠以南的28个出口国和94个进口国的多元化情况,发现市场准入作为贸易便利化程度的重要衡量指标,仍然是影响出口产品多元化的重要因素;Balavac and Pugh(2016)研究发现两国之间的贸易开放度越高,出口多元化水平越高;Cadot et al.(2011)也发现,一旦控制了人均GDP,优先的市场准入、基础设施水平、教育和制度大大促进了出口产品多元化水平的提升。换言之,在对出口多元化影响因素进行选择时,贸易成本的重要性日趋彰显。

(3) 人均收入。一国人均收入水平的高低直接决定国民购买能力的高低,进而直接关系到产品需求的多元化。同时,从国际分工来看,只有提高本国人均收入水平才能扩大内需,促进本土企业市场势力的提高,逐步实现本国跨国公司自主创新能力与营销渠道管控能力有效整合,最终依托广阔的内需市场来带动面向全球的出口产品多元化水平的增长。因此,人均收入水平的增加能够有效促进出口产品多元化水平的提高(Parteka and Tamberi,2013)。在此基础上,Imbs and Wacziarg(2003),Koren and Tenreyro(2007),Cadot et al.(2011)进一步发现,人均收入对出口产品多元化的影响作用呈倒U型,即当人均GDP处于低位时,出口产品多元化水平会伴随着人均GDP的增加而提高;但是一旦人均GDP达到某个阚值后,出口专业化水平会随着人均GDP增加而相应提高。

(4) 其他因素。除了上述因素之外,有的学者强调了要素价格扭曲的重要影响,即要素价格扭曲在短期内可以提升出口产品多元化水平(耿伟,2013);有的学者指出人力资本积累可以有效经济增长且有助于出口产品多元化,特别是具有较高教育水平的国家能利用正的贸易条件冲击来提高出口产品多元化水平(Agosin et al.,2012;梁润等,2015);还有的学者研究了管理水平(Agosin et al.,2012)、制度效率(Djankov et al.,2002)、企业改革(Cirera et al.,2015)、国家风险(Giovanni and Levchenko,2010) 等因素对出口产品多元化的影响。

综上所述,国内外学者集中探讨了出口产品多元化对经济增长和生产率的影响以及出口产品多元化的影响因素这两个主题,重点强调了国家内部各种因素与出口产品多元化之间的关系。与已有研究相比,本文的边际贡献在于,一方面,考虑到“一带一路”沿线的目标国市场往往拥有不同的产品多元化水平,故本文将研究重点转向目标国市场的外部因素对我国出口产品多元化的影响;另一方面,近些年中国在“一带一路”沿线国家的对外直接投资(OFDI) 快速增长,其对出口产品多元化的影响尚无文献涉及,故本文将会进一步分析OFDI如何直接改变双边要素禀赋差距(特别是有形资本),进而对出口产品多元化所产生的间接交互式影响。

二、 理论模型与分析 (一) 基本假设本文通过建立一个简单的理论模型,旨在解释两个问题:一是要素禀赋和贸易成本对出口产品多元化的影响是正向还是负向;二是要素禀赋和贸易成本是通过何种途径影响出口产品多元化的。为此,本文对模型进行了如下假定:第一,假设中国作为出口国,只向“一带一路”国家出口;第二,出口的产品以z表示,同时假定z为连续出口商品;第三,任意商品间能够彼此替代。

(二) 模型设定根据上述假设,中国向“一带一路”国家的出口额Xij(z)可以表示为:

| ${{X}_{ij}}\left( z \right)={{Y}_{j}}{{n}_{i}}\left( z \right){{\left( \frac{{{T}_{ij}}{{P}_{i}}\left( z \right)}{{{P}_{i}}\left( z \right)} \right)}^{1-\sigma }}$ | (1) |

其中,i代表中国,j代表“一带一路”国家,Pi(z) 是产品z在中国市场的价格指数,Pj(z) 是产品z在进口国j国市场的价格指数,ni为中国出口z产品的种类,σ为产品z的替代弹性且σ>1。

可以看出,向任何国家出口产品z均会促进该产品的生产,并使得z种类增多。由于出口引起的生产规模扩大和生产数量增多会在一定程度上降低生产成本,从而使国内价格Pi(z) 相对于进口国市场的价格指数Pj(z) 出现下降。同时,任何产品的出口都会随着运输成本Tij的下降和进口国收入Yj的增加而增多。

在上述基础上,中国向“一带一路”沿线国家的出口产品多元化可以由代表产品出口不均等程度的洛伦兹曲线来衡量。一方面,洛伦兹曲线的形状取决于当所有产品按出口额从最少到最多排名时每种产品所占的份额。由此,我们定义变量vij表示产品按照出口额从最少到最多排名时产品

| ${{L}_{ij}}({{v}_{ij}})=\int\limits_{0}^{{{v}_{ij}}}{\omega {{s}_{ij}}}\left( \omega \right)d\omega $ | (2) |

此时,

将公式(1) 带入上述sij的表达式,每种产品在出口中所占份额可以表示为:

| ${{s}_{ij}}\left( z \right)=\text{ }\frac{{{n}_{i}}\left( z \right){{P}_{i}}\left( z \right)/{{P}_{j}}{{\left( z \right)}^{1-\sigma }}~}{\int_{0}^{1}{{{n}_{i}}\left( t \right){{P}_{i}}\left( t \right))/{{P}_{j}}{{\left( t \right)}^{1-\sigma }}dt}}$ | (3) |

该式说明,出口商品在面临价格指数相对较高的市场时会有一个较高的出口份额。考虑到价格指数反映的是商品z在市场中的竞争程度,因此较高的Pj值意味着商品z在j国市场面临较低程度的竞争,此时价格指数可表达为:

| ${{P}_{j}}={{[{{n}_{j}}\left( z \right){{p}_{j}}{{\left( z \right)}^{1-\sigma }}+{{n}_{i}}{{({{T}_{ij}}{{p}_{i}}\left( z \right))}^{1-\sigma }}]}^{1/1-\sigma }}$ | (4) |

根据公式(4),商品z在进口国市场的价格指数取决于出口国企业的定价(主要由要素禀赋决定) 和相关的贸易成本(如运输成本等)。

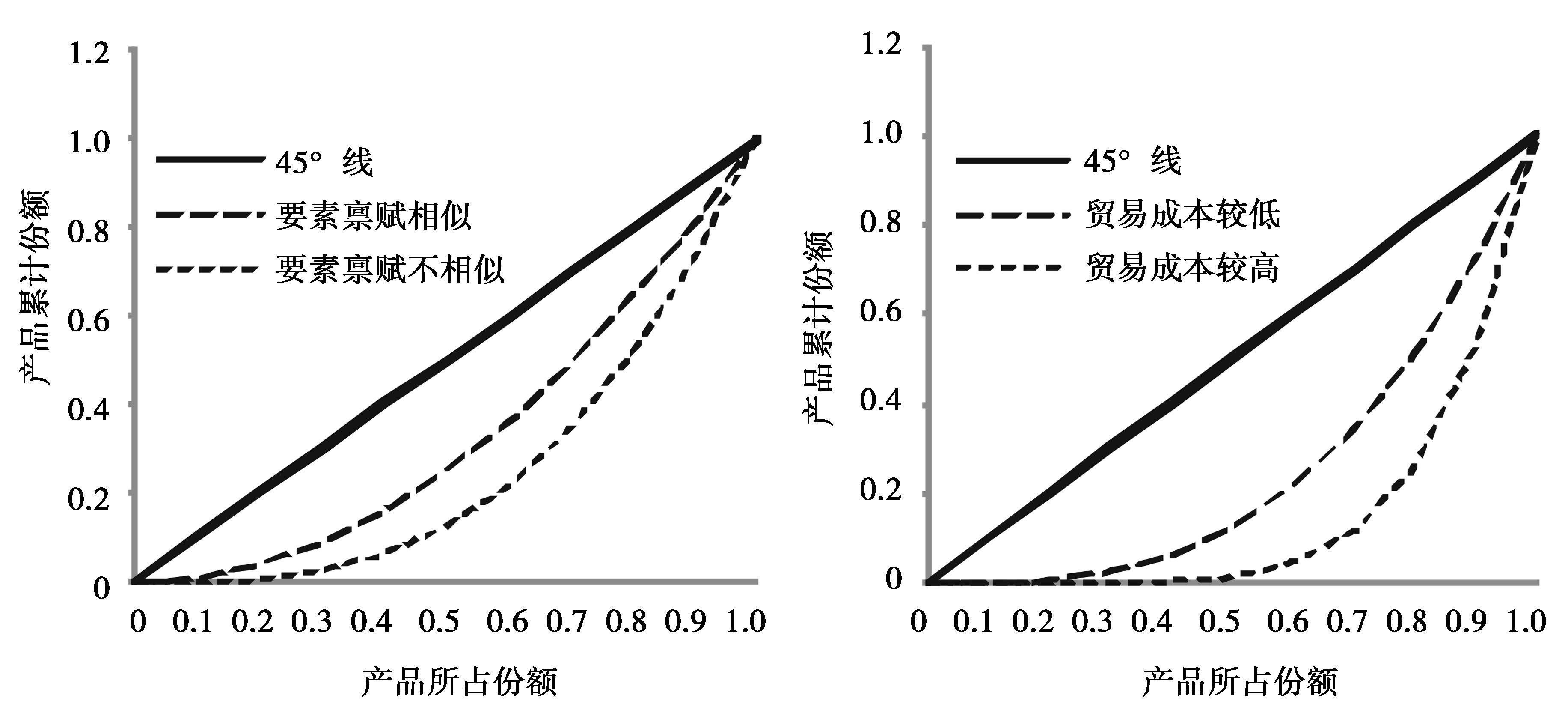

(三) 基于洛伦兹曲线的理论命题 1. 要素禀赋对出口多元化的影响为了分析要素禀赋对出口产品多元化的影响,我们假设“一带一路”沿线国家间的贸易成本相同,那么市场间影响产品价格指数的变量只有出口国当地企业的价格,而当地企业价格主要由本国要素禀赋决定。此时,如果进口国以本国相对丰裕的要素来生产此种商品,而中国国内此要素相对匮乏,则该出口产品在进口国市场会面临较为激烈的竞争,中国对该类产品的出口可能随之减少,在一定程度上降低了出口产品的多元化水平;当出口国和进口国同时拥有相似丰裕度的某种要素时,则两国以此要素生产的产品定价相似,此时出口国的产品在进口国市场竞争力增加,此时出口国将出口更多的此类产品,出口多元化水平得到提高。根据商品份额的取值范围为[0,1],因此可以推测:当“一带一路”沿线国家的贸易成本相同、相对要素禀赋不同时,若中国与出口目标国的要素禀赋差异越大,则出口最多商品所占的份额更大,即出口产品多元化水平更低。如图 1(a)所示,要素禀赋相似国家的洛伦兹曲线在要素禀赋不相似国家的洛伦兹曲线的上方,且出口集中度满足洛伦兹一致性,说明当国家间要素禀赋不同时的出口集中度比要素相似时的出口集中度更高。这种洛伦兹一致性,可以由集中度指数,如基尼系数、泰尔指数和赫芬达尔指数等来表示(Foster and Ok,1999)。

2. 贸易成本对出口多元化的影响同理,为了分析贸易成本对出口产品多元化水平的影响,我们假设中国与“一带一路”各国的要素禀赋差异相同,那么贸易成本便成为影响价格指数的唯一变量。当贸易成本较低时,出口国产品的出口成本较低,在进口国市场的定价将变得更富有竞争力,进而促进了更多产品的出口。如图 1(b)所示,贸易成本越高,洛伦兹曲线距离45°线越远,即出口多元化水平越低。这一结论与已有文献得出的结论是吻合的,即较低的运输成本可以使出口商更容易进入目标国市场,从而促进了出口(Anderson and Wincoop,2003)。

一方面,上述分析结果表明中国与“一带一路”沿线国家的要素禀赋差异越大、贸易成本越高,出口产品多元化水平越低。另一方面,上述分析也给出了实证检验的思路,即可以首先通过控制贸易成本和国家固定效应,来检验要素禀赋对出口产品多元化的影响;同理,可以控制要素禀赋和国家固定效应,来观察贸易成本的相应影响。在此基础上,可以同时观察要素禀赋、贸易成本和其他控制变量对出口产品多元化的共同影响。

|

图 1 要素禀赋和贸易成本差异的洛伦兹曲线 注:作者根据计算结果所得。 |

学术界一般选用基尼系数、泰尔指数、赫芬达尔指数等指标来测算出口集中度水平,并间接用于衡量出口产品的多元化水平。出口集中度越高,出口产品多元化程度越低;反之,出口集中度程度越低,出口产品多元化程度越高。其中,泰尔指数作为衡量收入水平差距的重要指标,近年来已被越来越多的学者用于衡量出口集中度水平(Regolo,2013;Cadot,2011)。基于此,本文的被解释变量——出口产品多元化指数,采用泰尔指数来衡量,并采用BACI数据库的HS-6位贸易数据计算得来,其计算公式为:

| $Theil=\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}{\frac{{{x}_{k}}}{\mu ~}}ln(\frac{{{x}_{k}}}{\mu })$ | (5) |

其中,n表示所有潜在的出口产品种类数,k为第k类出口产品,

为了研究“一带一路”目标国差异对我国出口产品多元化的影响,本文参照Cadot et al.(2010)等代表性文献,在选取要素禀赋解释变量时重点考虑了四种可能会对出口产品多元化产生较大影响的要素禀赋:有形资本(K)、土地(T)、人力资本(H) 和劳动力(L)。虽然四种产品要素可以形成六种不同的比率组合,但是参照已有文献的通常做法(Hummels and Levinsohn,1995;Baltagi et al.,2003),本文保留了有形资本-劳动力(K/L)、人力资本-劳动力(H/L) 和土地-劳动力(T/L)。在比较两国之间某种要素差异时,对要素对数之差取绝对值,以消除异方差的存在。在此基础上,本文还选取了地理距离和双边贸易一体化程度来衡量贸易成本。同时,为解决解释变量之间的内生性问题,本文取所有解释变量的滞后一期引入模型。因此,本文的解释变量包括:

(1) 两国之间有形资本的差异(DIFFK/Lij)。有形资本的测量一般采用通过调查报告直接进行测算和永续盘存法(PIM) 两种方法。由于无法到所有国家直接测量,故本文沿用目前大多数文献所选择的永续盘存法,其计算公式为lnDIFFijK/L=|ln(K/L)i-ln(K/L)j|。通过该公式计算得出的“一带一路”沿线国家与中国有形资本差异范围在[0.2,2.2]之间。

(2) 两国之间人力资本的差异 (DIFFijH/L)。由于劳动者受到教育、培训、实践经验等方面的投资而获得的知识和技能可以为其所带来工资等收益,因而形成了一种特定的资本——人力资本。人力资本的衡量一般采用识字率、入学率、受教育程度、平均教育年限等多种方法,其中囿于数据的可得性,目前平均教育年限是最为广泛应用的。参照Barro and Lee(2001)的方法,人力资本差异(技术劳动力的丰裕度) 主要根据不同教育程度的平均教育年限来衡量,其计算公式为lnDIFFijH/L=|ln(H/L)i-ln(H/L)j|。通过计算,“一带一路”沿线国家与中国人力资本差异范围较之有形资本更大,其边界范围为 [0.2,8.5]。

(3) 两国之间土地的人均差异(DIFFijT/L)。各国的土地以可耕地面积表示,其人均土地差异的计算公式为lnDIFFijT/L=|ln(T/L)i-ln(T/L)j|。中国虽然领土广阔,但是人均耕地面积不及世界平均水平的一半,其中与“一带一路”沿线国家差异最小的为尼泊尔(0.04),而最大的为蒙古(0.8)。

上述解释变量2005-2011年的数据从Penn World Trade(8.1)获得,2012-2014年的数据则来自World Bank World Development Indicators。

(4) 地理因素,以往文献均采用两国之间不变的航运距离来衡量两国地理距离,但距离成本是变化的,且在用面板数据估计模型时会将距离处理为个体固定效应而不能识别,因此本文采用蒋殿春、张庆昌(2011)的方法,用双边距离和国际油价的乘积表示距离成本(Dist)。双边距离以两国首都之间的大圆距离来表示,其数据来源于CEPⅡ网站。国际油价数据来自国际货币基金组织(IMF),本文采用英国北海布伦特成交的轻质原油价格。为消除异方差影响,对该变量进行了对数处理。

(5) 两国之间一体化程度(TAij),作为贸易成本指标之一,用两国对彼此之间的关税控制来间接表示,取值从0-6之间变化。其中,0表示无关税优惠,6表示两国之间无关税,且实现了完全贸易一体化,其数据从Bergstrand数据库获得。

3. 控制变量参照引力模型和Regolo(2013)等代表性文献,本文选取了如下控制变量:

(1) 经济因素,用两国之间人均GDP差的绝对值(DIFFGDPpcij) 来表示,为消除异方差的影响,亦对此进行了对数处理,即lnDIFFGDPpcij=|lnGDPpci-lnGDPpcj|,其数据从World Bank World Development Indicators获得。通过计算,得出“一带一路”沿线国家与中国人均GDP差异范围在[0.1,3.1]之间。

(2) 两国之间全要素生产率之间的差异(DIFFtfpij)。本文在计算全要素生产率(A)时沿用Hall and Jones(1999)的方法,并使用公式yi=Ai(Ki/Yi)iα(1-α)h来计算,其中y=Y/L,Y为国家生产总值,A为全要素生产率,h为人均人力资本,hi=H/L,K为有形资本。参照Hall and Jones(1999)所用的新古典方法来考虑函数的参数,假设α=1/3。两国全要素生产率差异的计算公式为lnDIFFftpij=|lnAi-lnAj|。由于“一带一路”沿线国家的经济发展和技术水平差距很大,因此与中国全要素生产率的差异在[0.6,21.9]的较大取值范围内变化。

(3) 固定效应。本文是以国家层面的出口数据为研究对象,对影响出口产品多元化的要素禀赋、贸易成本等进行研究。考虑到国家间有些因素不随时间变化,但是却能够影响出口产品多元化,故引入国家固定效应。

(二) 数据来源本文的产品数据采用中国海关2005-2014年HS-6位出口产品层面的面板数据。鉴于商品名称及编码协调制度(Harmonized System) 先后于1996、2007、2012年对部分产品编码进行了更新,因此为获得一致的产品编码,本文将各年贸易产品编码统一调整为HS1992,并在调整的基础上筛选出了有关“一带一路”沿线贸易国家的数据信息。据此,我国在样本期间共出口3732种产品到65个“一带一路”沿线国家和地区。囿于少数国家和地区的部分数据缺失,最终计入实证检验的国家数为57个。①

①涉及的57个国家和地区包括阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、孟加拉、保加利亚、巴林、波黑、白俄罗斯、文莱、不丹、捷克、埃及、爱沙尼亚、克罗地亚、匈牙利、印度尼西亚、印度、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、韩国、科威特、老挝、黎巴嫩、斯里兰卡、立陶宛、拉脱维亚、摩尔多瓦、蒙古、马拉西亚、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、波兰卡塔尔、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、叙利亚、泰国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、土耳其、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南、也门。

据此,本文所选变量的统计性描述如表 1所示。

(三) 初步证据本文采用2005-2014年中国对“一带一路”沿线57个国家HS-6出口产品数据,计算得到样本期间中国与57个国家出口产品的泰尔指数。

囿于篇幅,本文选取了“一带一路”沿线国家中与中国双边贸易额排名前三位的东盟(选取了泰国、柬埔寨、文莱三个代表性国家)、日本和韩国,以及与中国双边贸易额较小的巴基斯坦和捷克。据此,可以比较作为出口国的中国与7个目标国之间的要素禀赋、地理距离及其出口产品多元化水平,见表 2。

| 表 1 变量统计性描述 |

通过观察表 2,可以发现目标国与中国的要素禀赋差异越大,出口产品的多元化水平越低;向目标国出口时的地理距离越大,出口产品的多元化水平也越低。

| 表 2 部分代表性目标国的出口产品多元化程度及其影响因素 |

具体来说,在(1) 与(2) 的比较中,中国出口企业在面对泰国市场和柬埔寨市场时,虽然两个目标国与中国的地理距离相差无几,但是中国和柬埔寨的相对要素禀赋差异要比中国与泰国之间的差异更大(有形资本、人力资本、人均土地的差异分别为+1.40,+1.50,+0.61),其结果是中国出口到柬埔寨的泰尔指数更高一些(+0.49),也就是说,中国出口到泰国市场的产品多元化水平高于柬埔寨市场。与之相类似,在(6) 与(7) 的比较中,中国与目标国日本和文莱之间的有形资本、土地、地理距离等因素非常相似,但是中国出口到文莱的产品多元化水平之所以明显低于日本,其原因在于,日本在人力资本要素禀赋方面与中国十分接近,而文莱在此方面与中国相差甚远。这些发现初步证实,目标国与中国的要素禀赋差异越大,出口产品的多元化水平越低。

在(3) 与(4) 的比较中,中国出口到韩国市场的产品比在捷克市场更加多元化。韩国和中国在要素禀赋方面的差异与捷克一样,但捷克和中国之间的地理距离更远,运输成本更大,初步证实向目标国出口时的贸易成本越大,出口产品多元化水平越低。

通过(3) 与(5) 之间的对比可发现,中国出口到要素禀赋差异较大的韩国和要素差异较小的巴基斯坦市场的多元化水平相同。究其原因,中国与韩国之间要素禀赋差异比中国和巴基斯坦之间的差异大很多,但由于中韩两国的地理距离较巴基斯坦小很多,因此多元化水平相近。因此,要素禀赋差异与地理距离产生的作用相互抵消,进一步证明了要素禀赋和贸易成本对出口产品多元化水平的影响。

四、 实证模型与检验 (一) 模型选择在选取上述变量的基础上,本文建立如下实证模型:

| $\begin{align} & lnThei{{l}_{t}}={{\delta }_{j}}+{{\beta }_{1}}InDIF{{F}^{K/L}}_{ijt-1}+{{\beta }_{2}}InDIF{{F}^{H/{{l}_{IJT-1}}}}+ \\ & {{\beta }_{3}}InDIF{{F}^{K/L}}_{ijt-1}+{{\eta }_{1}}InDis{{t}_{t-1}}+{{\eta }_{2}}T{{A}_{ijt-1}}+{{\lambda }_{1}}InDIFFGDPp{{c}_{ijt-1}}+ \\ & {{\lambda }_{2}}InDIFFf{{p}_{ijt-1}}+{{\mu }_{i}} \\ \end{align}$ | (6) |

其中,i,j代表国家,δj代表国家固定效应,μij代表随机误差项。

(二) 基本回归结果为验证要素禀赋差异和贸易成本对出口产品多元化水平的影响,本文采用固定效应面板OLS估计方法进行了全样本基本回归,结果如表 3所示。

在第(Ⅰ) 列中,首先与前文的理论分析相一致,假设“一带一路”沿线国家的贸易成本相同,来验证要素禀赋差异对出口产品多元化水平的影响。结果表明,一方面,所有要素禀赋差异的系数在1%的水平上显著为正,即中国与出口目标国在人均有形资本、人力资本、土地要素的要素禀赋越相似,中国对这些国家出口的产品多元化程度就越高。经计算可知,在其他条件不变的情况下,如果中国与出口目标国的有形资本、人力资本和土地要素差异每减小一个标准差的值,那么中国对该国出口产品的多元化水平将会分别提高5.3%、2.4%和1.5%。无独有偶,Regolo(2013)也得出了类似的结论,他发现如果中国将人均有形资本增加到与韩国相同的程度,那么在其他条件不变的情况下,中国出口到韩国的出口产品多元化水平将会增加9%。另一方面,中国和目标国之间有形资本、人力资本和土地要素的差异对应的回归系数分别是0.29、0.02、0.01,系数依次降低。这说明在各种要素禀赋中,有形资本的影响最为显著,即国家之间有形资本的差异直接影响了两国商品的较大差异,促进了两国对不同产品种类的需求,从而使得出口产品多元化水平得以提高;其次是人力资本的影响,表明以高素质劳动力为代表的人力资本之间的差异越小,两国的劳动力素质越接近,出口产品的技术含量越相似,从而使得对中国产品种类的需求上升,进一步提高了出口产品多元化水平;土地要素差异对多元化的影响最小,且这种差异无法通过政策措施来改变,因此在制定政策时可以不予考虑。

在第(Ⅱ) 列中,假设“一带一路”沿线国家的要素禀赋不存在差异,来验证贸易成本对出口产品多元化水平的影响。结果表明,两个贸易成本变量的系数分别在1%和5%的水平上显著,且地理距离变量符号为正、一体化变量符号为负,说明中国与出口目标国地理距离越近、一体化程度越高,中国对这些国家出口的产品多元化程度就越高。

| 表 3 基本回归结果及其稳健性检验 |

在第(Ⅲ) 列中,考察了要素禀赋和贸易成本变量对出口产品多元化的共同影响,且模型的拟合优度得以显著提升。从要素禀赋来看,有形资本差异依然是程度最高、显著性最好的变量,再次彰显出有形资本在影响出口产品多元化中的重要作用;从地理距离来看,运输成本越高,出口产品的多元化程度越低,与我们的预期始终保持一致;从两国贸易一体化因素来看,该变量显著为负,说明两国的一体化程度越高,表示两国之间的关税越低,进行贸易的可能性也越大,从而在一定程度上提高了出口产品的多元化水平。经过计算可以发现,如果中国与俄罗斯之间的贸易一体化指数能够达到中国与东盟之间的水平,那么中国对俄罗斯出口的产品多元化将会增加11%。这一结果与已有文献得出的贸易成本影响出口产品多元化的结论保持一致(Helpman et al.,2008)。

在第(Ⅳ) 列中,本文进一步加入了全要素生产率差异和人均GDP差异等经济变量,以控制两国之间除要素禀赋和贸易成本之外的、可以影响双边出口集中度的其他差异。结果发现:其一,要素禀赋差异的符号和显著性与前三列基本保持一致,说明要素禀赋差异仍然是出口产品多元化的决定性因素,尤其是有形资本的估计系数始终高度显著,说明有形资本对出口产品多元化的影响最为重要与稳健。其二,全要素生产率的估计系数为0.003,且在5%的显著性水平上为正,说明国家之间的生产率差异会在一定程度上降低出口产品的多元化水平,同时全要素生产率代表了要素资源开发利用的效率,表明两国资源利用效率的差异增大了以要素禀赋为代表的比较优势的差异,使得两国间出口产品多元化水平降低。其三,人均GDP差异变量的估计系数显著为负。这是因为,人均GDP差异一定程度上可以代表两国的购买力水平以及需求相似性,若两国购买力水平相似(需求相似) 则会减少对中国产品种类的需求,从而降低出口产品多元化水平,即出口产品多元化水平通常在消费者购买力相似的国家之间较低,这一发现与Faigelbaum et al.(2011)的结论同样不谋而合。

(三) 稳健性检验为了检验和保证上述实证结果的稳定性,本文选取赫芬达尔指数作为间接测度出口产品多元化水平的另一个指标(Agosin,2007;Hammouda,2010)。和泰尔指数类似,赫芬达尔指数同样采用BACI数据库的HS-6位贸易数据计算得来,该指数的计算公式为:

| $H{{I}_{it}}=\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n}{{{\left( \frac{\text{ }{{x}_{ikt}}}{{{X}_{it}}} \right)}^{2}}}}$ | (7) |

其中,HIit代表中国在t年向国家i出口产品的赫芬达尔指数,Xit代表中国在t年向国家i的出口额,xikt为中国在t年向国家i出口k种类的商品额。作为学术界衡量出口集中度水平的常用指标,HIit指数的取值范围在0~1之间,这一点与泰尔指数是不同的。HIit越大,代表出口产品的集中度越高,出口多元化程度越小;反之,HIit越小,则代表出口水平越趋于多元化。出口行业类别的增加和行业出口份额的相对均化,都会引起出口HIit指数的下降。一般来说,HIit指数小于0.1,表明出口产品的多元化程度较高;而HIit指数大于0.4,则意味着出口产品相对集中化。在本文的计算结果中,中国出口至“一带一路”沿线大部分国家的产品多元化水平处于[0.1,0.4]之间。

本文将赫芬达尔指数的对数形式作为被解释变量,纳入到前文设定的面板模型中进行稳健性检验。表 3的稳健性检验结果表明,有形资本和人力资本的要素禀赋差异分别在1%和5%的水平上显著为正,说明两国有形资本和人力资本差异越小,出口产品多元化水平越高;有形资本的回归系数仍然大于人力资本和土地要素,即有形资本的差异是影响两国出口产品多元化水平的最关键因素;地理距离、两国一体化程度等贸易成本变量和作为控制变量引入的经济变量,均与前文的回归结果保持一致,充分证实了基本回归结果的稳健性。

五、 关于有形资本差异的进一步检验如前所述,与其他要素禀赋差异相比,有形资本差异是影响出口产品多元化水平的最关键因素。为此我们还注意到,近年来中国对“一带一路”沿线国家的OFDI不断增加。根据商务部的统计,中国对“一带一路”沿线国家的OFDI流量由2003年的2亿美元大幅提升至2013年的134亿美元,占中国OFDI总额的比例相应由7.1%攀升至12.4%;OFDI存量高达720亿美元,占中国OFDI总存量的比重由2003年的4%上升为2013年11%左右。不仅如此,中国对“一带一路”沿线国家OFDI流量年均增长51%,远远高于同期中国对其他国家和地区的投资增速,这一趋势在2008年金融危机之后尤为明显。一方面,OFDI本身在替代或者促进出口额的同时,有可能影响到出口产品多元化程度。通常来说,OFDI在促进对目标国出口额增加的同时,有可能促进出口产品的种类愈加多元化;反之,对目标国出口额产生替代作用的同时,有可能降低出口产品的多元化程度。另一方面,OFDI在目标国的不断增加,会同时直接改变两国的要素禀赋差距(特别是有形资本),从而对出口产品多元化产生间接影响。为此,本文在引入OFDI变量的同时,还引入了OFDI与有形资本的交叉项(lnOFDIt-1*lnDIFFt-1K/L),以检验OFDI在改变要素禀赋的同时对出口产品多元化产生的间接交互式影响。回归结果如表 4所示。

在表 4中,I、Ⅱ两列是相继加入OFDI和OFDI与有形资本差异交叉项的回归结果,Ⅲ、Ⅳ两列对比了除“一带一路”沿线国家之外的发展中国家和发达国家的回归结果,V、VI两列则对比了金融危机之前(2005-2008年) 和金融危机之后(2009年之后) 的回归结果。不论是变量符号,还是显著性,其要素禀赋和贸易成本变量的回归结果均与基本回归结果相一致,再次验证了基本回归结果的稳健性。在此基础上,还可以进一步观察到如下结果:

第一,前两列分别加入OFDI变量和OFDI与有形资本的交叉项,其符号均为正,且在5%的水平上显著有效,意味着OFDI的增加在一定程度上抑制了中国对“一带一路”沿线国家的出口产品多元化水平。究其原因,其一,OFDI会促进“一带一路”沿线国家的资本积累,改变了双边的要素禀赋差异。正如著名的“双缺口模型”所指出的,外资不仅能有效补充东道国的资本要素,促进东道国的资本累积效应,而且流入的资本能直接形成生产能力,促进东道国的资本形成。然而,已有研究还表明,OFDI也同样显著促进了国内资本形成(Desai et.al.,2005;Hezer and Schrooten,2006),其结果是中国与出口目标国的有形资本差异进一步扩大。根据基本回归结果可知,两国的要素禀赋差异增大,中国对这些国家出口产品多元化水平有所降低。其二,中国OFDI会对“一带一路”国家产生示范效应和技术外溢效应,主要体现为随着中国OFDI的进入,本土市场竞争更加激烈,迫使东道国企业进行技术改进与革新,促进东道国由原来分散、小规模的低效率生产演变成为集中、大规模的较高效率生产;同时,目标国本土企业通过模仿获得了知识和技术,提高了本土企业的生产效率和技术水平。

| 表 4 考虑OFDI后的回归结果 |

第二,对比“一带一路”沿线国家和其他发展中国家、发达国家的实证结果,可以发现:有形资本和无形资本的符号与显著性均与预期一致,且有形资本对出口多元化的影响,无论在发达国家、其他发展中国家,还是“一带一路”沿线国家,都是高度显著的,再次验证了基本回归结果的稳健性。我们还注意到,在“一带一路”沿线国家和其他发展中国家,无论是OFDI变量还是OFDI与有形资本交叉项,均比发达国家的结果更加显著,即OFDI对出口多元化的抑制作用在包括“一带一路”国家在内的发展中国家更为明显。究其原因,中国在发展中国家的OFDI对出口产品种类产生的替代作用更为显著。Hejazi and Paul(2003)认为市场寻求型OFDI会对出口产生替代作用,而效率寻求型OFDI会对出口产生促进作用。众所周知,中国企业在“一带一路”沿线国家的OFDI主要为市场寻求型,即在当地投资设厂,利用当地丰富的资源和廉价劳动力进行低成本生产,所生产的低成本商品会在东道国或者第三方市场销售,从而对中国国内的出口产品产生替代作用,减少了东道国对中国出口产品种类的需求,降低了中国出口到这些国家的产品多元化水平。与此同时,如果对比“一带一路”和其他发展中国家,则会发现前者在OFDI变量和OFDI与有形资本交叉项变量的回归结果均不及其他发展中国家那么显著,这说明中国虽然实施了“一带一路”战略,但由于时间短、沿线国家规模较小等原因,其OFDI规模远远不及在其他发展中国家的OFDI存量,因此OFDI对出口多元化的抑制作用刚刚开始彰显。

第三,对比金融危机前后两个时间段的实证结果,可以发现:有形资本和无形资本变量都高度显著,且金融危机后有形资本变量系数比金融危机前明显增大,进一步证实了在各种要素禀赋中有形资本对出口产品多元化影响的重要性与稳健性;OFDI与有形资本的交叉项符号,由金融危机前的负号转为金融危机后的正号,且符号为负时回归系数不显著,说明金融危机前中国对“一带一路”国家的OFDI数量较少,对出口产品多元化的作用并不明显,只有当其达到一定规模时,才会对出口产品多元化水平产生显著影响;金融危机之后,无论是OFDI变量还是OFDI与有形资本交叉项,均比金融危机之前的结果更加显著,说明金融危机后随着中国对“一带一路”国家OFDI的迅速增加,OFDI在一定程度上对出口产品多元化水平产生了抑制作用,且OFDI存量积累越多,这种抑制作用就会更加显著。

六、 结论与政策建议本文基于2005-2014年中国对“一带一路”沿线国家HS-6出口产品数据,不仅通过泰尔指数测算了中国出口产品的多元化水平,而且采用洛伦兹曲线和固定效应面板数据分别从理论和实证两个层面考察了要素禀赋和贸易成本对中国出口产品多元化的影响。在此基础上,还考虑了近年来中国OFDI的迅速增加对出口产品多元化的交互性影响。结果表明,要素禀赋和贸易成本对出口产品多元化具有显著的影响,且中国与目标国之间的要素禀赋差异越小、地理距离越近、贸易一体化程度越高,中国出口到目标国的产品多元化水平越高;有形资本对出口产品多元化的影响最为显著,远远超过了人力资本和土地等其他要素禀赋;而OFDI的快速增长在一定程度上抑制了出口产品多元化水平的提高。

基于上述结论,本文的政策含义在于:中国作为发展中大国,在积极发挥出口产品多元化对国内经济增长推动作用的同时,还应注意以下几个方面:第一,加强固定资产等有形资本的投资,提高基础设施建设水平,在一定程度上可以降低企业生产和出口的国内运输成本,为中国产品的出口提供基础支持,从多方面提高出口产品多元化水平。第二,注重人力资本的投资和积累,如积极培养高技能人才,提高劳动力整体素质;引进和培养创新型人才,为高端产业、高新技术的发展提供人才支持等,从而加大中国产品在国际市场的竞争力,提高出口产品的多元化水平。第三,充分利用国外市场的机遇扩大出口,并对出口多元化的发展提供良好的外部环境。由于区域经济一体化在发展中国家扮演者重要角色,因此中国应与“一带一路”沿线国家之间进一步提高贸易便利化程度,降低双边关税与非关税壁垒,推进自贸区建设,为提升出口多元化水平创造便利条件。第四,在中国积极实施“走出去”战略的同时,要重视OFDI与出口多元化之间产生的相互作用,协调发展,共同促进中国出口的质量、数量和种类提升。一方面,由于中国对部分规模较小的“一带一路”沿线国家的OFDI较少,此时可以充分利用OFDI在临界阚值内对出口产品多元化产生的促进作用,大力发展对这些沿线国家的对外贸易;另一方面,应同时利用OFDI对中国产生的“逆向技术外溢”效应增加出口产品竞争力,扩大中国产品出口规模,以部分抵消OFDI对出口多元化的消极影响,进而在一定程度上提升中国对“一带一路”沿线国家的出口多元化水平。

| [1] |

耿伟 ,

2013, "要素价格扭曲是否提升了中国企业出口多元化水平", 《世界经济研究》 , 第 9 期 , 第 49–67 页。

( 0) 0)

|

| [2] |

韩剑 ,

2009, "出口多样化与经济增长:理论及对中国的经验研究", 《国际贸易问题》 , 第 8 期 , 第 23–29 页。

( 0) 0)

|

| [3] |

蒋殿春、 张庆昌 ,

2011, "美国在华投资的引力模型分析", 《世界经济》 , 第 5 期 , 第 26–41 页。

( 0) 0)

|

| [4] |

梁润、 余静文、 冯时 ,

2015, "人力资本对中国经济增长的贡献测算", 《南方经济》 , 第 7 期 , 第 1–14 页。

( 0) 0)

|

| [5] |

刘修岩、 吴燕 ,

2013, "出口专业化, 出口多样化与地区经济增长——来自中国省级面板数据的实证研究", 《管理世界》 , 第 8 期 , 第 30–40 页。

( 0) 0)

|

| [6] |

张明志、 林娟、 铁瑛 ,

2013, "出口专业化, 出口多样化与中国经济增长——兼谈中国经济增长出口驱动力的转换", 《国际贸易问题》 , 第 6 期 , 第 16–26 页。

( 0) 0)

|

| [7] |

祝树金、 黄一平、 张雯娟 ,

2013, "我国工业行业出口多样化变迁及其生产率效应研究", 《世界经济与政治论坛》 , 第 2 期 , 第 142–159 页。

( 0) 0)

|

| [8] |

Aditya, A.

and R., Acharyya

, 2015, "Trade Liberalization and Export Diversification". , International View of Economics and Finance , 39 (1) , 390–410.

( 0) 0)

|

| [9] |

Agosin, M.R.

2007, "Export Diversification and Growth in Emerging Economics". , CEPAL Review , 97 (233) , 115–131.

( 0) 0)

|

| [10] |

Agosin, M.R.

, R., Alvarez

and C., Bravo-Ortega

, 2012, "Determinants of Export Diversification around the World: 1962-2000". , The World Economy , 35 (3) , 295–315.

DOI:10.1111/twec.2012.35.issue-3 ( 0) 0)

|

| [11] |

Al-Marhubi, F.

2000, "Export Diversification and Growth: An Empirical Investigation". , Applied Economics Letters , 7 (9) , 559–562.

DOI:10.1080/13504850050059005 ( 0) 0)

|

| [12] |

Ali R.,J. Alwang and P. B. Siegel,1991,"Is Export Diversification the Best Way to Achieve Export Growth and Stability? A Look at Three African Countries' Policy," Research and External Affairs of the World Bank Working Papers,No.729.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=1499062337&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn ( 0) 0)

|

| [13] |

Anderson, J.E.

and E., Wincoop

, 2003, "Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle". , American Economic Review , 93 (1) , 170–192.

DOI:10.1257/000282803321455214 ( 0) 0)

|

| [14] |

Arip,M.A.,L. S. Yee and B.A. Karim,2010,"Export Diversification and Economic Growth in Malaysia," MPRA Paper,No.20588.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=2101655651&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn ( 0) 0)

|

| [15] |

Balavac, M.

and G., Pugh

, 2016, "The Link between Trade Openness,Export Diversification,Institution and Output Volatility in Transition Country". , Economic Systems , 40 (1) , 273–287.

( 0) 0)

|

| [16] |

Baltagi, B.

, P., Egger

and M., Pfaffermayr

, 2003, "A Generalized Design for Bilateral Trade Flows Models". , Economics Letters , 80 (3) , 391–397.

DOI:10.1016/S0165-1765(03)00115-0 ( 0) 0)

|

| [17] |

Beverelli, C.

, S., Neumueller

and R., Teh

, 2015, "Export Diversification Effects of the WTO Trade Facilitation Agreement". , World Development , 76 (4) , 293–310.

( 0) 0)

|

| [18] |

Barro, R.J.

and J., W. Lee

, 2001, "International Data on Educational Attainment: Updates and Implications". , Oxford Economics Papers , 53 (3) , 541–563.

DOI:10.1093/oep/53.3.541 ( 0) 0)

|

| [19] |

Cadot, O.

, C., Carrere

and V., Strauss-Kahn

, 2011, "Export Diversification: What's Behind the Hump". , The Review of Economics and Statistics , 93 (2) , 590–605.

DOI:10.1162/REST_a_00078 ( 0) 0)

|

| [20] |

Cadot,O.,M. Shihotor and B. Tumurthudur,2010,"Revealed Factor Intensities at the Product Level," Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series,No 44.

( 0) 0)

|

| [21] |

Cirera, X.

, A., X.

and R., Markwald

, 2015, "Explaining Export Diversification through Firm Innovation Decision: The Case of Brazil". , Research Policy , 44 (10) , 1964–1973.

( 0) 0)

|

| [22] |

Desai, M.A.

, F., Foley

and J., R. Hines

, 2005, "Foreign Direct Investment and the Domestic Capital Stock". , American Economic Review Papers and Proceedings , 95 (2) , 33–38.

DOI:10.1257/000282805774670185 ( 0) 0)

|

| [23] |

Djankov, S.

and C., Freund

, 2002, "Trade Flows in The Former Soviet Union,1987 to 1996". , Journal of Comparative Economics , 30 (1) , 76–90.

DOI:10.1006/jcec.2001.1752 ( 0) 0)

|

| [24] |

Fadinger, H.

and P., Fleiss

, 2011, "Trade and Sectoral Productivity". , The Economic Journal , 121 (5) , 958–989.

( 0) 0)

|

| [25] |

Feenstra, C.

and H., L. Kee

, 2008, "Export Variety and the Economic Performance of Countries". , Journal of Evolutionary Economics , 18 (2) , 201–218.

DOI:10.1007/s00191-007-0081-5 ( 0) 0)

|

| [26] |

Foster, J.

and E., Ok

, 1999, "Lorenz Dominance and the Variance of Logarithms". , Econometrica , 67 (4) , 901–907.

DOI:10.1111/ecta.1999.67.issue-4 ( 0) 0)

|

| [27] |

Giovanni., J.D.

and A., A.Levchenko

, 2010, "Putting the Parts Together: Trade,Vertical Linkages,and Business Cycle Comovement". , American Economic Journal: Macroeconomics , 2 (2) , 95–124.

DOI:10.1257/mac.2.2.95 ( 0) 0)

|

| [28] |

Haddad,M.,J. Lim and C.Saborowski,2010,"Trade Openness Reduces Growth Volatility When Countries Are Well Diversified," Policy Research Working Paper Series,No.5222.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=1919332377&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn ( 0) 0)

|

| [29] |

Hall, R.E.

and C., I.Jones

, 1999, "Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?". , The Quarterly Journal of Economics , 114 (1) , 83–116.

DOI:10.1162/003355399555954 ( 0) 0)

|

| [30] |

Hammouda., H. B.

, S., N. Karingi

, A., E. Njuguna

and M., S. Jallab

, 2010, "Growth,Productivity and Diversification in Africa". , Journal of productivity Analysis , 33 (2) , 125–146.

DOI:10.1007/s11123-009-0155-5 ( 0) 0)

|

| [31] |

Hejazi, W.

and P., Pauly

, 2003, "Motivations for FDI and Domestic Capital Formation". , Journal of International Business Studies , 34 (3) , 282.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400030 ( 0) 0)

|

| [32] |

Helpman, E.

, M., Melitz

and Y., Rubinstein

, 2008, "Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes". , Quarterly Journal of Economics , 123 (2) , 441–487.

DOI:10.1162/qjec.2008.123.2.441 ( 0) 0)

|

| [33] |

Herzer, D.

and M., Schrooten

, 2006, "Outward FDI and Domestic Investment in Two Industrialized Countries". , Economics Letters , 99 (1) , 139–143.

( 0) 0)

|

| [34] |

Hummels, D.

and J., Levinsohn

, 1995, "Monopolistic Competition and International Trade: Reconsidering the Evidence". , Quarterly Journal of Economics , 110 (3) , 799–836.

DOI:10.2307/2946700 ( 0) 0)

|

| [35] |

Imbs, J.

and R., Wacziarg

, 2003, "Strategies of Diversification". , American Economic Review , 93 (1) , 63–86.

DOI:10.1257/000282803321455160 ( 0) 0)

|

| [36] |

Koren, M.

and S., Tenreyro

, 2007, "Volatility and Development". , Quarterly Journal of Economics , 12 (1) , 243–287.

( 0) 0)

|

| [37] |

Lai, H.

and S., Zhu

, 2007, "Technology,Endowment,and the Factor Content of Bilateral Trade". , Journal of International Economics , 71 (4) , 389–409.

( 0) 0)

|

| [38] |

Malik, A.

and J., R. W. Temple

, 2009, "The Geography of Output Volatility". , Journal of Development Economics , 90 (2) , 163–178.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2008.10.003 ( 0) 0)

|

| [39] |

Minondo, A.

2011, "Does Comparative Advantage Explain Countries' Diversification Lev". , Review of World Economics , 147 (3) , 507–526.

DOI:10.1007/s10290-011-0097-7 ( 0) 0)

|

| [40] |

Morrow, P.

2010, "Ricardian-Heckscher-Ohlin Comparative Advantage: Theory and Evidence". , Journal of International Economics , 82 (2) , 137–151.

DOI:10.1016/j.jinteco.2010.08.006 ( 0) 0)

|

| [41] |

Nicita, A.

and V., Rollo

, 2015, "Market Access Conditions and Sub-Saharan Africa's Exports Diversification". , Word Development , 68 (4) , 254–263.

( 0) 0)

|

| [42] |

Parteka, A.

and M., Tamberi

, 2013, "What determines Export Diversification in the Development Process? Empirical Assessment". , The World Economy , 36 (6) , 807.

DOI:10.1111/twec.12064 ( 0) 0)

|

| [43] |

Regolo, J.

2013, "Export Diversification: How Much Does the Choice of the Trading Partner Matter". , Journal of International Economics , 91 (7) , 329–342.

( 0) 0)

|

| [44] |

Sachs,J. and A. Warner,1995,"Natural Resource Abundance and Economic Growth," NBER Working Paper,No.5398.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=2166593167&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn ( 0) 0)

|

| [45] |

Syrquin, M.

1989, "Patterns of Structural Change". , Handbook of Economic Development. , 88 (1) , 203–273.

( 0) 0)

|