改革开放以来中国的对外贸易额不断增长,越来越成为中国经济乃至世界经济的重要组成部分。按照2005年不变价美元计算,2014年中国出口额为2.11万亿美元,占到中国当年GDP的22%。2014年全球出口总额为19万亿美元,中国出口额占到了13%,而在1982年中国出口额只是世界的1%数据来源:世界银行WDI数据库。。随着中国出口贸易迅速增长,中国贸易结构的升级状况也成为研究的重要内容。

有的学者认为虽然二十多年来中国对外贸易额在数量上增加很多,但是中国出口贸易的技术水平和贸易结构并没有发生根本变化,还是处在中低端水平。刘志彪、张杰(2009)利用制造业企业调查问卷数据研究结果表明经典贸易理论所强调的技术创新、人力资本与资本密集度因素,并未成为中国本土企业出口的决定因素。他们认为中国本土企业有可能被国际大卖家锁定于全球价值链分工体系中的低端环节,从而造成中国本土企业出口竞争优势持续提升能力的缺失。邵军、徐康宁(2009)分析了20世纪90年代以来中国对外贸易结构的动态变化。研究结果表明中国贸易结构较为稳定,多数商品在样本期初、期末的贸易平衡状态没有发生显著变化。施炳展等(2009,2010) 认为中国出口产品中70%以上为中低端产品,贸易结构并没有明显的改善,低于中国经济的发展水平。也有大量的研究结果表明中国对外贸易结构升级显著。鲁晓东、李荣琳(2007)利用贸易面板数据对中国1987-2005年的贸易结构和比较优势的稳定性进行了检验,研究结果表明虽然以要素禀赋为基础的比较优势显示出相对的稳定性,但是从总体上看中国的比较优势已发生变化,没有产生“比较优势陷阱”的锁定效应。孙林等(2014)和刘伟丽等(2015)利用质量升级多维模型,从绝对质量和相对质量两个角度,对中国出口到国际市场上的产品质量升级状况进行了实证测算,发现中国出口产品存在明显的质量升级现象,中国出口产品整体质量高于世界平均水平。

以上文献对中国贸易结构升级状况判断的差异,主要是由于时间维度和测算方法的不同。针对这种情况,本文利用二十多年来各国贸易数据,从贸易品类别、技术附加值和质量水平三个角度分析中国贸易结构升级状况。本文的贡献主要在两个方面:对中国贸易结构的测算时间维度比较长,从联合国Comtrade数据库对中国贸易数据统计最早年份的1987年一直到2014年;对中国贸易结构用三种测算方法由浅入深、对比分析,使研究结论更加全面和稳健。由于这三种方法的研究对象主要为商品贸易,并且商品贸易也是国际贸易的主体,所以本文对中国出口贸易结构的分析主要集中在商品贸易上。本文共分为五个部分:第一部分为引言;第二部分为贸易结构类别分析;第三部分为技术附加值分析;第四部分为产品质量分析;第五部分为结论和政策建议。

二、 中国商品贸易结构的类别分析 (一) 贸易品的分类根据联合国对国际贸易的统计数据,贸易商品共有三种分类:国际货物统一编码系统(Harmonized System,HS)、标准国际贸易分类(Standard International Trade Classification,SITC)、广义经济分类(Broad Economic Categories,BEC) 在国际贸易中,各主权国家不同程度地开发了对贸易货物的分类和编码,但是由此产生的统计资料可比性很差。为此,从上世纪初期,国际上就开始探索如何制定一个国际统一的商品分类目录。1948年联合国统计委员会制定了《国际贸易标准分类》(简称SITC);欧洲经济委员会于1950年制定了《海关合作理事会商品分类目录》(简称CCCN)。国际海关理事会在1983年第61届会议上通过了《商品名称及编码协调国际公约》,以HS编码“协调”涵盖了CCCN和SITC两大分类编码体系,于1988年1月1日正式实施。1996年之前中国海关使用SITC编码,1992年1月1日中国海关正式采用HS,并于1996年1月1日按时实施了HS编码对中国对外贸易进行分类统计。。研究国际贸易商品结构常用的是SITC分类方法,根据统计时间的不同有四个版本(Rev.1-Rev.4),在联合国Comtrade贸易数据库可以获得1-5位分类货物贸易数据。针对SITC一位数或二位数编码的产品,按照贸易品加工程度分为初级产品和制成品;根据贸易品的技术密集程度将贸易品分为高技术密集品、中等技术密集品和低技术密集品三类(Worz,2005)。SITC一至二位数编码分类过于粗糙,不能准确地反映贸易品的层级结构,最常用的是利用三位数编码对贸易品进行分析。针对SITC三位数编码的产品,Lall(2000)把贸易品划分为初级产品、资源密集型制成品、低技术制成品、中等技术制成品和高技术制成品,详见表 1。表中的数字为贸易品SITC-Rev.2三位数编码。

| 表 1 贸易品SITC-Rev.2三位数编码分类对照表 |

利用表 1中Lall(2000)设计的贸易品分类,可以对中国商品贸易结构进行分析。参照Balassa(1965)对贸易份额和比较优势的设定,可以给出衡量贸易结构变量的2个指标:

| $行业出口份额指标 ,rati{{o}_{ij}}=\frac{e{{x}_{ij}}}{\sum\limits_{j=1}^{m}{e{{x}_{ij}}}}\times 100%$ | (1) |

| $标准显示比较优势指标 ,rc{{a}_{ij}}=\frac{e{{x}_{ij}}/\sum\limits_{j=1}^{m}{e{{x}_{ij}}}}{\sum\limits_{i=1}^{n}{e{{x}_{ij}}}/\sum\limits_{i=1}^{n}{\sum\limits_{j=1}^{m}{e{{x}_{ij}}}}}$ | (2) |

其中,exij表示国家i的第j种贸易品出口额,数据来源为联合国Comtrade数据库中标准分类SITC-Rev2三位数水平的贸易数据。Comtrade数据库对中国的贸易数据统计最早年份为1987年,为了有长期的视角,本文数据选取的时间区间为1987-2014年。根据式(1) 和式(2),可以计算出表 2:

| 表 2 中国出口贸易商品结构 |

表 2给出了1987-2014年中国在各技术行业的ratio值和rca值。首先分析ratio值,为了降低数据波动的影响,可以用五年ratio平均值分析贸易结构变化。从表 2可以看出,初级产品ratio值有下降趋势显著,1987-1991年ratio平均值为23.9%,到了2010-2014年ratio平均值只有3.15%;资源密集型制成品ratio值相对稳定,1987-1991年ratio平均值为11.24%,到了2010-2014年ratio平均值为8.34%;低技术制成品的ratio值二十多年来都大于30%,总体上有下降的趋势。中等技术制成品的ratio值上升趋势平缓,1987-1991年ratio平均值为19.17%,2010-2014年ratio平均值为23.98%。高技术产品在贸易结构中的占比提高显著,ratio值从最初的3.65%一直升高到2014年的32.13%,并且十多年来都是大于30%。

接着分析rca值,根据式(2) 设计的rca指标,当rca>1时,表示中国出口的该产品在国际市场上有比较优势;当rca<1时,表示中国出口的该产品在国际市场上没有比较优势。1987-1993年中国在初级产品上具有比较优势,1994年起这种比较优势就消失了;中国在资源密集型制成品上一直没有比较优势,这与中国人均资源稀少情况很吻合;中国在低技术制成品上的比较优势非常明显,rca值一直大于2;在中等技术制成品上,rca值虽然不断提高,但是一直都小于1;在高等技术制成品上,rca值上升幅度非常显著,在2000年之前rca值小于1,此后一直大于1,处于比较优势阶段。

从表 2可以看出,利用Lall(2000)贸易品分类计算出的中国贸易结构升级明显:高技术产品在中国出口总额中的占比不断提高,比较优势有从初级产品向高技术制成品升级的趋势。但是中国最大出口份额和比较优势为低技术贸易品的状况没有发生根本改变。

(三) 中国与主要贸易伙伴国的高技术制成品贸易占比为了利用Lall(2000)贸易品分类进一步分析中国贸易结构升级状况,本文选取2014年中国前五大贸易伙伴国的双边贸易数据进行分析,这五个国家依次是:美国、日本、韩国、德国、澳大利亚,中国与这五个国家的双边贸易额占到中国进出口贸易总额的33%。数据来源为Comtrade商品贸易数据库;中国前十位贸易伙伴还包括了中国香港和亚洲其他地区,由于香港主要进行转口贸易以及亚洲其他地区主体不明,所以本文省略。

表 3给出了1987-2014年中国与五个贸易伙伴国的双边贸易品中的高技术制成品占双边贸易进出口额的比重。

从表 3可以看出,二十多年来中国对美国出口的高技术制成品占比有明显上升趋势:从1987年的2.54%上升到2014年的36.48%,这说明中国对美国的出口贸易结构不断升级。中国从美国进口贸易中的高技术制成品占比上升趋势不够明显:1987年从美国进口高技术制成品占从美国进口总额的27.86%,而到了2014年这个比例仅仅上升为30.29%。从高技术制成品占进出口额的百分比还可以看出,二十多年来中国高技术制成品的出口占比逐渐赶上并超过高技术制成品的进口占比,这进一步说明中国与美国之间的双边贸易结构有升级趋势。

中国与日本的双边贸易商品中,高技术制成品出口和进口占比都有上升趋势,分别从1987年的0.95%和19.21%上升到2014年的29.66%和30.93%,可以看出中国对日本的出口要比进口贸易结构升级明显。中国和韩国之间的双边贸易结构变化情况也是出口比进口贸易结构升级更为显著;中国对韩国出口产品中的高技术制成品占比明显小于进口产品中的高技术制成品占比,这说明韩国对中国出口商品的技术水平要高于中国对韩国出口商品的技术水平。中国与德国双边贸易数据从1991年开始统计,高技术制成品进出口占比都是在2005年左右达到最高,此后有所下降。中国对澳大利亚的出口商品中的高技术制成品占比不断提高,而进口贸易中高技术制成品占比非常低,并且二十多年来几乎没有上升。

| 表 3 中国与主要贸易伙伴国双边贸易的高技术制成品占比 |

从与五个国家的双边贸易高技术制成品占比可以看出:中国对这几个国家出口贸易品的技术水平越来越高,而进口贸易品技术水平变化不大,但是总体上出口贸易技术水平依然小于进口贸易技术水平。

三、 中国商品贸易结构的技术附加值分析Lall(2000)贸易品分类是根据贸易品的制造方式或者最终用途对贸易品进行粗略的分类。由于贸易品分类的主观性,所以根据贸易品类别测算中国贸易结构可能会有一定的偏差。接下来用技术附加值指标对中国贸易结构进一步测算。

(一) 贸易品的技术附加值技术附加值法认为在经济学上一个产品的技术水平有多高,应该看技术对产品的增加值有多大贡献。关志雄(2002)假定“附加值越高的产品,越是来自高收入国家”,将产品的技术附加值用出口国的人均GDP加权值表示,权数为该产品的各国出口贸易额所占的世界市场份额。樊纲等(2006)提出了显示技术附加值赋值原理,利用两个变量来计算一个产品显示技术附加值①。第一个变量是每个国家出口此产品的显示比较优势,第二个变量是各个国家的技术要素丰裕度②。贸易品显示技术附加值的计算公式为:

| $T{{C}_{j}}=\sum\limits_{i=1}^{n}{\left[ \frac{e{{x}_{ij}}/\sum\limits_{j=1}^{m}{e{{x}_{ij}}}}{\sum\limits_{i}^{n}{\left( e{{x}_{ij}}/\sum\limits_{j=1}^{m}{e{{x}_{ij}}} \right)}}gdppe{{r}_{i}}~ \right]}$ | (3) |

①显示技术附加值赋值原理认为“对于某一种产品而言,在这种产品上具有比较优势的国家,其技术越丰裕,则在该产品的生产过程中越是密集地使用了技术,该产品的技术附加值也相应地会越高,因而,可以给该产品赋予一个更高的技术附加值指数。”

②技术要素较丰裕的国家,全要素生产率也相对较高,所以基于数据的可得性,可以用劳动生产率进而用人均GDP来代替技术丰裕度。计算方法为:对某一特定产品,选取所有RCA大于0的国家,用这些国家人均GDP的加权值来表示该产品的显示技术附加值;权数为一国在该产品与世界各国RCA之和的比值。

其中,TCj表示第j种贸易品的显示技术附加值;eij表示国家i的第j种贸易品出口额;gdpperi表示国家i的人均GDP,单位为2005年不变价美元;n和m分别表示国家数量和贸易行业数量。

刘钻石、张娟(2010)在技术附加值法的基础上测算出1995-2006年各类贸易品技术附加值指数,剔除了时间变化趋势,使贸易品和贸易结构可以进行跨期和跨地区比较,是技术附加值法的改进。本文利用刘钻石、张娟(2010)提出的技术附加值指数,对贸易品的技术水平进行测算,贸易品的技术附加值指数TCIj可以表示为:

| $TC{{I}_{j}}=T{{C}_{j}}\sum\limits_{j=1}^{m}{T{{C}_{j}}}$ | (4) |

根据式(4) 可以计算出SITC三位数的贸易品技术附加值指数,并且由于是标准化后的结果,所以商品j的不同年份TCIj值可以进行比较。

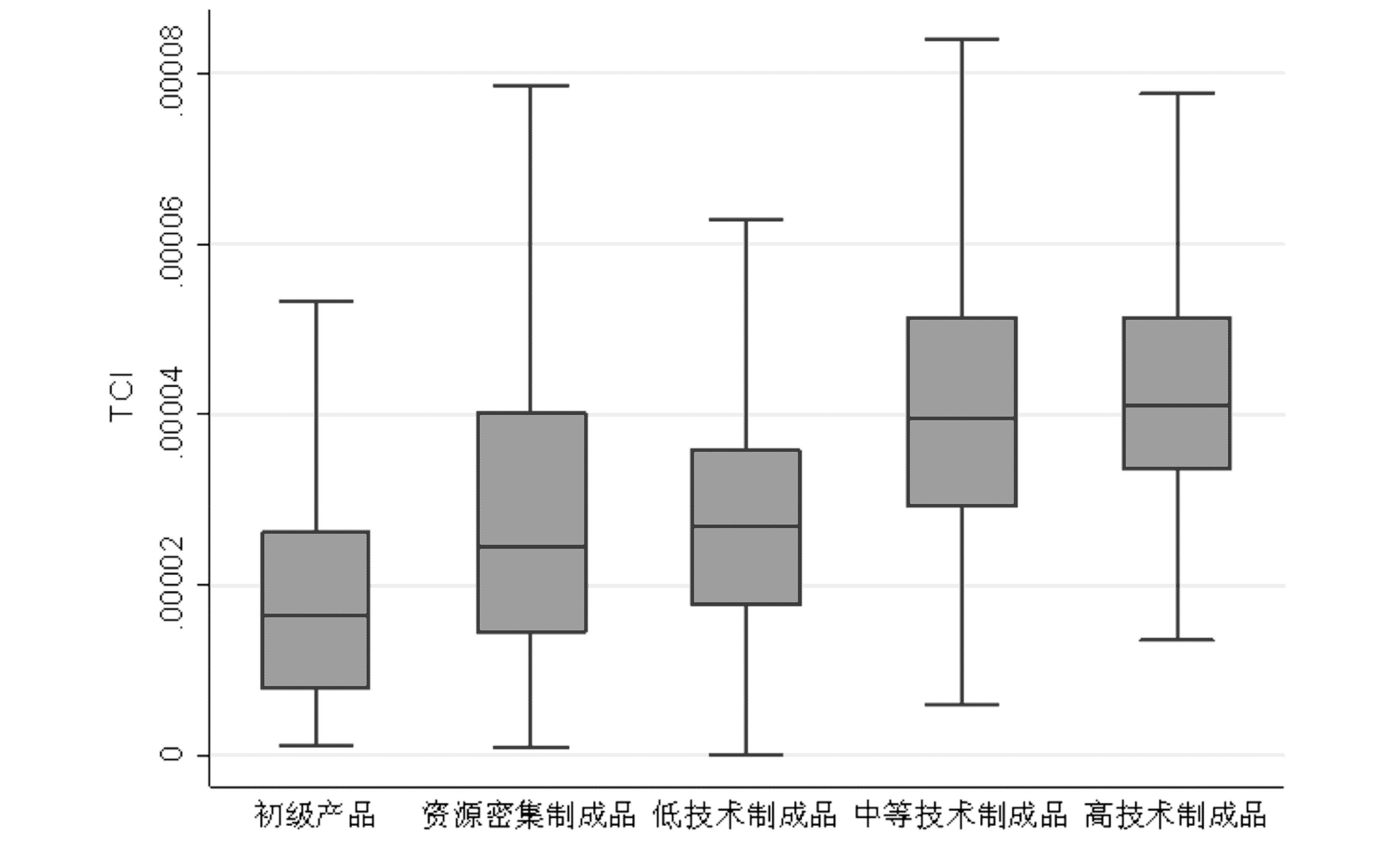

(二) 技术附加值的测算本部分利用技术附加值法对贸易品的技术水平进行测算。根据式(4),利用联合国Comtrade数据库中标准分类SITC- Rev2三位数水平的贸易数据和世界银行WDI数据库中的人均GDP(2005年不变价,美元),可以计算出贸易品的TCI值,TCI值越大说明贸易品的技术附加值越高。结合表 1,可以画出贸易品分类和技术附加值之间关系的箱型图,见图 1:

|

图 1 贸易品分类与技术附加值箱形图 数据来源:作者根据Lall(2000)贸易品分类、Comtrade数据库和WDI数据库整理计算。 |

图 1中的纵坐标是利用192个国家1987-2014年出口贸易数据和人均GDP数据计算出的贸易品技术附加值指数TCI;横坐标是Lall(2000)贸易品分类;箱型图为按照Lall分类的每类贸易品的TCI值分布状况。从图 1可以看出,按照Lall分类的贸易品层级越高,TCI箱型图总体上也越高,但是这种趋势不是非常显著。所以贸易品的Lall分类层级与按照TCI计算出来的贸易品层级并不完全一致。

依据上文计算出的贸易品技术附加值,可以构建一国出口贸易总体技术公式:

| $exlevel{{1}_{i}}=\sum\limits_{j=1}^{m}{\frac{e{{x}_{ij}}}{\sum\limits_{j=1}^{m}{e{{x}_{ij}}}}}\times TC{{I}_{ij}}$ | (5) |

利用式(5) 可以计算出世界各国的出口贸易技术水平。表 4列出了1994年、2004年、2014年按照exlevel1值大小依次排名前10位的国家,以及他们的exlevel1值、出口额占世界出口总额百分比、人均GDP(2005年不变价,万美元)。为了对比分析,表 4给出了中国相关指标值,中国后面括号中的数值为当年中国exlevel1值世界排名:1994年中国出口贸易技术水平世界排名第39位,到了2004年上升为世界第30位,而到了2014年又上升为世界第25位。二十多年间,出口贸易技术水平世界排名前10位的国家名单有一定变化,比如美国、日本、德国的exlevel1值在1994年分别排名为第8位、第1位和第4位;而到了2014年美国已经退出了前10名,日本和德国的exlevel1值分别处在第4名和第5名。

表 4中exlevel1值排名前10位的国家中,还有很多是贸易小国,比如1994年exlevel1值排名第2的瑞士出口额只占到世界出口额的1.87%;2004年和2014年exlevel1值排名第1的爱尔兰,两个年份出口额占到世界出口额分别为1.18%和0.67%;表 3中绝大多数国家人均GDP都超过两万美金,是世界上的富裕国家。所以无论是从式(3) 还是表 4都可以看出利用技术附加值法计算出的贸易技术水平与经济体贸易规模关系不大,而与其经济发展水平有很大相关性。

| 表 4 中国及世界出口贸易技术水平前十位国家 |

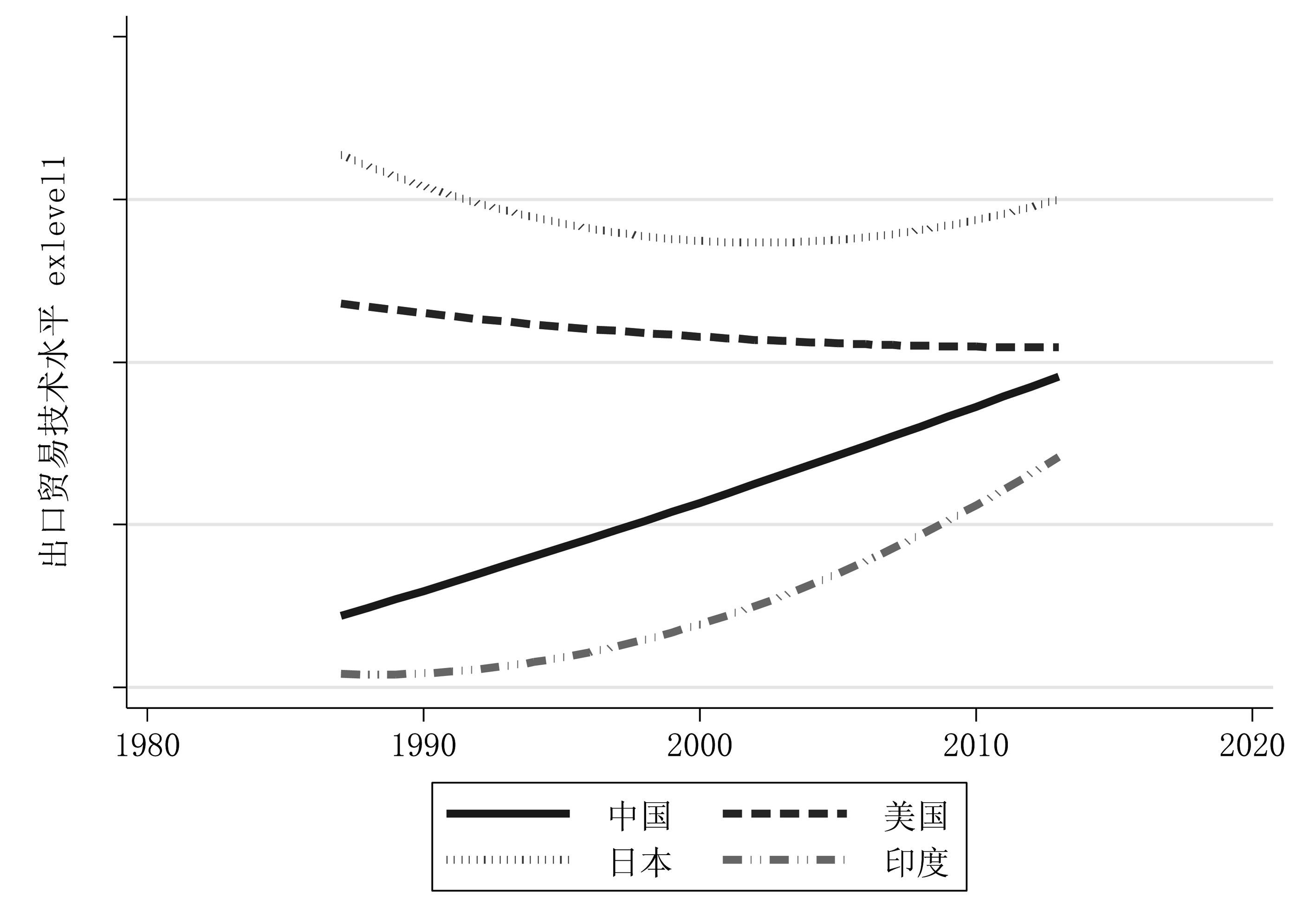

为了更清晰的看出二十多年来中国贸易结构升级状况,本文利用中国、美国、日本、印度四个重要贸易国的exlevel1值分别模拟出他们的出口贸易技术水平变化曲线,详见图 2。从图 2中可以看出,二十年来这四个国家出口贸易技术水平的相对位置没有发生变化,日本技术水平最高,美国次之,第三位是中国,印度技术水平最低。但是这四个国家出口贸易技术水平的变化趋势差别很大,日本在2003年之前exlevel1值不断下降,此后这种趋势得到逆转上升;美国exlevel1值二十多年间一直下降;中国的exlevel1值不断上升,甚至在2013年接近美国的水平,这表明中国贸易结构不断升级,并且升级的速度保持稳定;印度exlevel1值虽然二十年间都小于以上三个国家,但是其值不断上升,并且这种上升的速度也在加速,甚至高于中国。

|

图 2 四国出口贸易技术附加值水平exlevel1 数据来源:作者根据Comtrade数据库和WDI数据库整理计算。 |

接下来用技术附加值法对中国双边贸易结构进一步测算。参照式(5) 中exlevel1值的设定,可以计算出中国与五个主要贸易伙伴国的双边贸易技术水平,详见表 5(注:为了清晰起见,表中的数值为科学计数法E-05)。

表 5列出了利用技术附加值法算出的1987-2014年中国与美、日、韩、德、澳五国出口和进口贸易技术水平。从表 5可以看出,根据技术附加值法算出的中国对美国出口贸易技术水平二十多年间起伏波动,并没有显著提高,但是进口贸易技术水平下降趋势明显;中国与日本、韩国、德国和澳大利亚的双边贸易技术水平也有类似的性质。中国与日本、韩国、德国这三个国家出口贸易技术水平都小于进口贸易技术水平,但是中国与澳大利亚的出口贸易技术水平大于进口贸易技术水平。从表 5可以看出技术附件值法测算出的中国双边贸易结构升级趋势不显著,并且总体上出口贸易技术水平小于进口贸易技术水平。

| 表 5 中国与主要贸易伙伴国双边贸易的技术水平 |

第二和第三部分对中国出口贸易商品类别和技术附加值分析,其基本假定是同一SITC三位数水平下的贸易品是同质的。实际情况是同一名称的商品,不同国家出口质量差别很大,在测算一国贸易结构时有必要把这种质量差异情况考虑进来。本部分对中国商品贸易结构的质量水平进行测算。

(一) 贸易品质量水平的测算方法对贸易品质量水平进行测算的常用方法是质量差异法,贸易品质量用单位产品的出口价格表示(Schott,2004;Hummels and Klenow,2005)。贸易品质量差异法主要用于测量一国贸易品质量与世界水平的差距,可细分为相对质量差异法和前沿质量差异法。

如果用一国贸易品价格与世界平均价格的差异表示该国这种商品质量水平,那么这种计算贸易品质量的方法叫做相对质量差异法。为了使不同产品种类间的价格具有可比性,施炳展(2010)在Mulder et al.(2009)贸易品相对质量差异法的基础上进行了改进,本文采用施炳展的方法构造贸易品相对质量差距变量,其计算公式如下:

| $R{{P}_{ij}}=\frac{{{P}_{ij}}-mean\left\{ {{P}_{1j}},{{P}_{2j}},...,{{P}_{nj}} \right\}}{{{P}_{ij}}+mean\left\{ {{P}_{1j}},{{P}_{2j}},...,{{P}_{nj}}~ \right\}}$ | (6) |

其中,表示国家i在商品j上与世界平均水平的质量差距;Pij是国家i出口产品j的价格,代表这个国家出口产品j的质量;meanP1j,P2j...,Pnj是所有国家出口产品j的平均价格,代表产品j的平均质量水平。RPij值越大于0,说明该国出口产品j的质量越高于国际上同类产品的平均质量。RPij指标的特征在于有界性,它位于(-1,1) 之间,这样就可以将所有的产品都在一个标准上进行分析和比较。参照Azhar and Elliott(2006)的做法,将RPij指标分为三个区间:如果RPij≥0.15,那么认为产品出口价格显著高于世界价格,该国产品属于高质量类型;如果RPij<-0.15,那么认为产品出口价格显著低于世界价格,该国产品是低质量类型;如果-0.15≤RPij<0.15,那么认为产品出口价格与世界出口价格类似,该国产品属于中等质量类型。通过RPij值可以将一国贸易品划分为高、中和低端类型,进而分析该国的出口结构。

如果用一国贸易品价格与世界最高价格的差异表示该国这种商品质量水平,那么这种计算贸易品质量的方法叫做前沿质量差异法。参考Khandelwal and Fajgelbaum(2013)的方法来构造贸易品前沿质量差距变量,其计算公式如下:

| $F{{P}_{ij}}=\frac{{{P}_{ij}}}{max\left\{ {{P}_{1j}},{{P}_{2j}},...,{{P}_{nj}} \right\}}$ | (7) |

其中,FPij表示国家i在商品j上与世界最高水平的质量差距;Pij是国家i出口产品j的价格,代表这个国家出口产品j的质量;max{P1j,P2j,…,Pnj}是所有国家出口产品j的最高出口价格,代表产品j的质量前沿。上述计算公式使得本文可以考察国家i在产品j上与国际最高质量之间的差距。FPj值越趋近于1,说明该国产品j的质量与国际上同类出口产品的前沿质量差距越小;FPj值越趋近于0,说明该国产品j的质量与国际上同类出口产品的前沿质量差距越大。

(二) 中国出口贸易品质量结构联合国Comtrade数据库不仅给出了每个国家标准分类SITC-Rev2三位数水平商品的出口额,还有各类商品的出口数量,用净公斤数表示。本文用每类商品出口额与其出口数量的比值计算出式(6) 中单位出口产品的价格Pij。考虑到一些国家在统计过程中会出现误差,所以本文在计算过程中并不包括价格最高的前1%和价格最低的后1%样本,这样可以避免 Pij的极端值。

在计算出各国各类产品的出口价格P之后,本文首先利用其对比分析中国各类贸易品的质量水平变化情况。根据表 1中Lall(2000)对贸易品的分类,利用式(6) 可以计算出每类贸易品中产品质量占比情况,为了避免波动的影响,本文计算各类贸易品每4年出口总额的占比,详见表 6。从表中可以看出二十多年来中国出口的初级产品中低质量产品、中等质量产品和高质量产品都有一定比例,低质量产品占比不断下降,中等质量产品占比上升;而资源密集型制成品多年来产品质量一直保持稳定,总体上处于低质量层级。

中国出口的低技术制成品向中等质量层级升级,但是低质量产品占比依然很高;中等技术制成品质量升级显著,低质量产品占比下降明显,中等质量产品占比上升;高技术制成品在1991-1994年都为低质量产品,此后中高质量产品占比不断增加,到了2011-2014年高质量产品占比达到43.88%。从表 6可以看出,二十多年来中国出口产品的质量在大部分技术类别中升级显著,特别是初级产品和高技术制成品的质量升级最为明显。

| 表 6 中国各类质量产品的四年出口额占比 |

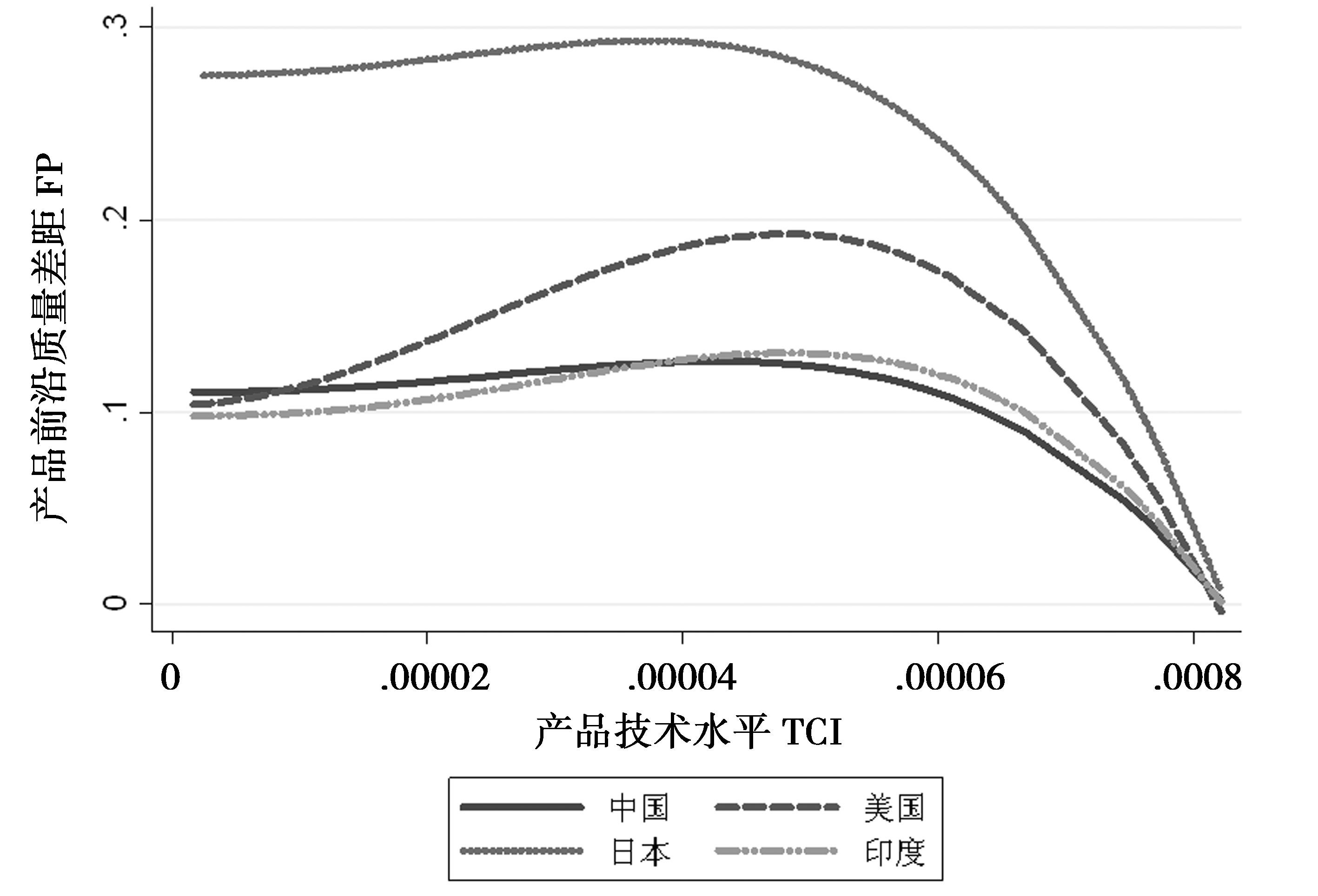

接下来分析前沿质量差距指标值FP和技术附加值指数TCI的关系。本文把2014年中国、美国、日本、印度四个重要贸易国的FP值按照技术附加值指数TCI从小到大排列,分别模拟出他们的FP值变化曲线,详见图 3。从图 3中可以看出,2014年这四个国家与前沿质量的差距随着贸易品技术水平的变化都在不断变化,并且都是在中间技术水平状态的贸易品质量与前沿质量差距最小,在高技术水平状态与前沿质量差距最大。这四个国家中,日本所有技术水平商品的质量都是最高的;美国大部分技术水平商品的质量也很高,只是部分低技术水平商品的质量小于中国。中国和印度的FP值很接近,在不同技术水平存在交叉现象;中国在中低技术水平商品上FP值高于印度,但是中国在高技术水平上FP值低于印度。

|

图 3 2014年四国贸易品质量前沿差距指标值FP和技术附加值指数TCI关系 数据来源:作者根据Comtrade数据库和WDI数据库整理计算。 |

参照第三部分一国出口贸易总体技术水平的算法,依据上文计算出的商品前沿质量差距指标值FP,可以构建一国出口贸易总体质量公式:

| $exlevel{{2}_{i}}=\sum\limits_{j=1}^{m}{\frac{e{{x}_{ij}}}{\sum\limits_{j=1}^{m}{e{{x}_{ij}}}}}\times F{{P}_{ij}}$ | (8) |

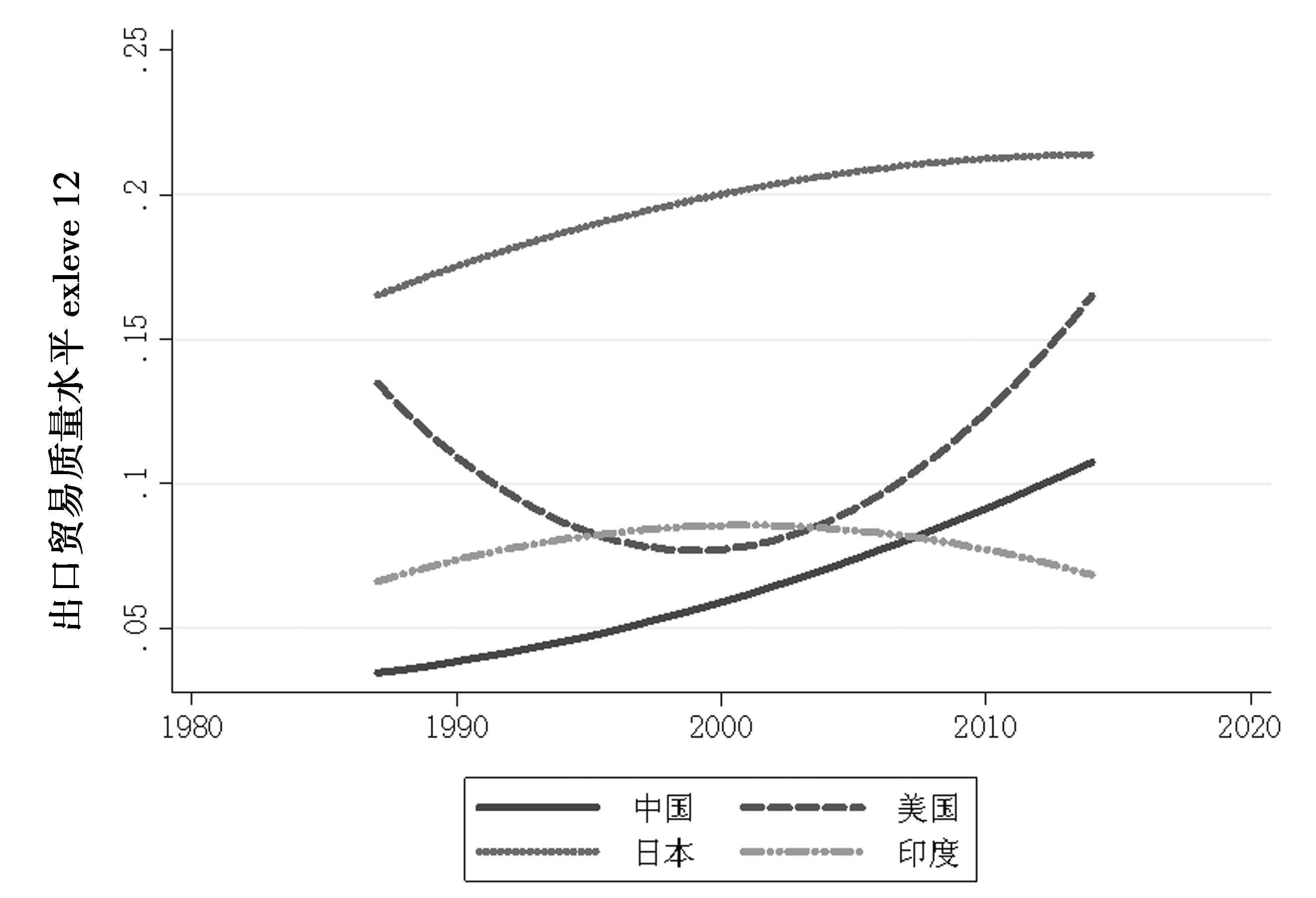

利用exlevel2可以计算出二十多年来中国出口贸易质量的升级状况,本文利用中国、美国、日本、印度四个重要贸易国的exlevel2值分别模拟出他们的出口贸易质量变化曲线,详见图 4。从图 4可以看出,二十多年来中国出口贸易质量一直在升级,但是与图 2中中国出口贸易技术水平一直高于印度不同的是,中国出口贸易质量exlevel2值在2007年之前一直小于印度,只是随着印度exlevel2值不断下降,中国exlevel2值不断上升,在2007年后中国出口贸易的质量水平才高于印度。日本的出口贸易质量在这四个国家中不仅最高,而且一直保持升级;美国出口贸易质量在八十年代还是很高,但是此后出口贸易质量不断下降,这种趋势直到二十世纪初才改变,此后出口贸易质量不断提高,有追赶日本的势头。

|

图 4 四国出口贸易总体质量水平exlevel2 数据来源:作者根据Comtrade数据库和WDI数据库整理计算。 |

利用式(6) 可以对中国双边贸易商品质量水平进行测算。本部分给出中国与美、日、韩、德、澳五国双边贸易高质量商品(即RP≥0.15) 占进出口贸易额的百分比,用以反映中国双边贸易商品质量升级状况,详见表 7。

从表 7中可以看出虽然有个别年份数据出现奇异值,但是中国对美国出口商品质量总体趋势上是升级的;中国从美国进口商品的质量在2001年之前是不断升级的,而2001年之后进口产品质量有下降趋势;中国对美国出口产品质量大部分年份都是低于从美国进口产品质量,这说明中国在产品质量上对美国是逆差状态。中国对日本、韩国两国双边贸易质量状况相似,都是出口产品质量不断提高,进口产品质量在2005年左右达到最高点后有所下降。

中国对德国出口商品高质量占比在2003年达到最高值44.43%,此后这个占比有所下降;从德国进口商品中,高质量商品在2008年占比高达85.98%;在这五个主要贸易伙伴国中,进出口质量差距最大的就是与德国的双边贸易。中国对澳大利亚出口产品质量大部分情况下大于从其进口产品的质量。

| 表 7 中国与主要贸易伙伴国双边贸易的高质量商品占比 |

本文利用联合国Comtrade数据和世界银行WDI数据对中国二十多年来商品贸易结构升级状况进行分析。首先根据Lall贸易品分类计算出中国各行业出口比重和比较优势,可以看出二十多年来中国的出口贸易贸易结构已经从初级产品向高技术制成品转变;根据技术附加值指数TCI,可以看出无论是世界排名还是技术指标值,中国出口贸易整体技术水平升级明显;接着本文从贸易品质量的角度分析中国出口贸易结构升级状况,可以看出中国大部分技术类别的出口产品已经从低质量向中高质量升级,虽然技术含量越高的行业,中国出口产品的质量与世界前沿差距越大,但是二十多年来中国出口贸易整体质量水平还是显著提高的。

本文还利用贸易品类别、技术附加值和质量水平指标进一步分析中国与五个主要贸易伙伴国的双边贸易结构。中国对美国、日本、韩国、德国和澳大利亚的出口产品中高技术制成品占比上升趋势明显,而进口贸易中的高技术制成品占比变化不大;从技术附加值指数可以看出,中国对这五个国家的出口产品技术水平升级不是非常显著而进口产品技术水平甚至有下降的趋势;在产品质量水平方面,中国对这五个国家的出口产品中高质量产品的占比越来越高,但是总体上看依然低于进口产品质量,所以在质量水平上处于对外贸易逆差状态。

从中国贸易结构技术水平和质量水平测算结果可以看出,虽然中国贸易结构升级趋势明显,但是与日本、美国等发达国家还有一定差距。可以利用“双创”契机,对于目前不具备技术和质量优势产业采取适当的支持措施,促进我国贸易结构在技术上和质量上能够向日本、美国等发达国家靠拢。

| [1] |

樊纲、 关志雄、 姚枝仲 ,

2006, "国际贸易结构分析:贸易品的技术分布", 《经济研究》 , 第 8 期 , 第 70–80 页。

( 0) 0)

|

| [2] |

关志雄 ,

2002, "从美国市场看"中国制造"的实力", 《国际经济评论》 , 第 7 期 , 第 5–12 页。

( 0) 0)

|

| [3] |

刘伟丽、 袁畅、 曾冬林 ,

2015, "中国出口产品质量升级的多维研究", 《世界经济研究》 , 第 2 期 , 第 69–77 页。

( 0) 0)

|

| [4] |

刘志彪、 张杰 ,

2009, "中国本土制造业企业出口决定因素的实证分析", 《经济研究》 , 第 8 期 , 第 99–112 页。

( 0) 0)

|

| [5] |

刘钻石、 张娟 ,

2010, "中国出口贸易品技术结构的测算", 《世界经济研究》 , 第 3 期 , 第 68–72 页。

( 0) 0)

|

| [6] |

鲁晓东、 李荣林 ,

2007, "中国对外贸易结构, 比较优势及其稳定性检验", 《世界经济》 , 第 10 期 , 第 39–48 页。

( 0) 0)

|

| [7] |

邵军、 唐康宁 ,

2009, "中国的对外贸易结构改变了吗", 《世界经济文汇》 , 第 5 期 , 第 49–60 页。

( 0) 0)

|

| [8] |

施炳展、 李坤望 ,

2009, "中国贸易结构在改善吗——基于产品周期理论的分析", 《财贸经济》 , 第 2 期 , 第 89–95 页。

( 0) 0)

|

| [9] |

施炳展 ,

2010, "中国的出口结构在优化吗——基于产品内分类的视角", 《财经科学》 , 第 5 期 , 第 77–84 页。

( 0) 0)

|

| [10] |

孙林、 卢鑫、 钟钰 ,

2014, "中国出口产品质量与质量升级研究", 《国际贸易问题》 , 第 5 期 , 第 13–22 页。

( 0) 0)

|

| [11] |

Azhar, and Elliott

2006, "On the Measurement of Product Quality in Intra-industry Trade". , Review of World Economics , 142 (3) , 476–495.

DOI:10.1007/s10290-006-0077-5 ( 0) 0)

|

| [12] |

Balassa, B.

1965, "Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage". , The Manchester School of Economic and Social Studies , 33 (2) , 99.

DOI:10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x ( 0) 0)

|

| [13] |

Hummels, D.

and Kenow, P.

, 2005, "The Variety and Quality of a Nations Exports". , American Economic Review , 95 , 704–723.

DOI:10.1257/0002828054201396 ( 0) 0)

|

| [14] |

Khandelwal,A. and Fajgelbaum,P.,2013,"Measuring the Unequal Gains from Trade",Society for Economic Dynamic,Meeting Papers,No.456.

( 0) 0)

|

| [15] |

Lall,S.,2000,"The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports,1985-1998",QEH Working Paper Series,No.44.

( 0) 0)

|

| [16] |

Muendler,2009,"Converter from SITC to ISIC",University of California,San Diego,CESifo and NBER,No.2009.

( 0) 0)

|

| [17] |

Mulder,Nanno,Paillacar,Rodrigo,Zignago and Soledad,2009,"Market Positioning of Varieties in World Trade: Is Latin America out on Asia",CEPII WorkingPaper,2009,No.09.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=1545370314&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn ( 0) 0)

|

| [18] |

Schott, P.K.

2004, "Across-Product versus Within-Product Specialization in International Trade". , Quarterly Journal of Economics , 119 (2) , 647–678.

DOI:10.1162/0033553041382201 ( 0) 0)

|

| [19] |

Worz, J.

2005, "Skill Intensity in Foreign Trade and Economic Growth". , Empirica , 32 , 117–144.

DOI:10.1007/s10663-005-1983-9 ( 0) 0)

|