2014年6月中国证监会发布了《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(下文简称《指导意见》),详细地规范了员工持股计划的基本原则、主要内容、实施程序和信息披露、以及对于员工持股计划的监管规范,标志着新时期员工持股计划的开始。然而,近期先后有部分公司宣布终止其员工持股计划。据新浪财经报道,自2015年6月15日至8月25日,近30家公司终止了员工持股计划,在终止公告中多数公司都表述了终止的原因,即“员工不愿意购买”。如石英股份(股票代码603688)在解释员工持股终止原因时表示“多数员工代表认为目前推出员工持股计划的市场时机尚不成熟,因此不愿意参与认购本次员工持股计划的份额,建议公司待市场条件成熟再行推出该计划”。

员工持股计划把员工财富与公司价值相联系可以有效地激励员工提高企业的生产效率,而员工的财富也能够增长,从而实现员工与企业的“双赢”。另一方面,与股票期权相似,员工持股被广泛推广的另一个原因是其对于公司创新性的提升。当员工的薪金或者财富与公司的绩效相挂钩时,员工更容易提出具有创新性的理念或者进行技术的革新,并大力推进这些新的理念或者技术的执行(Chen and Huang,2006;Chang et al.,2015)。美国、日本等发达国家都已广泛地实行了员工持股计划以期望提高公司的绩效,并且在美国资本市场,员工持股计划还是退休计划(Retirement Plan)的一部分,在税收上也给予相应的优惠在美国资本市场严格区分了员工持股计划(Employee Stock Ownership Plan)和员工期权计划(Employee Stock Options Plans),虽然二者的缩写均为ESOP或者ESOPs,但是无论从其具体含义、实际操作流程、会计处理方法、监督管理机构都截然不同。员工持股计划作为退休计划的一部分,由劳工福利安全局相关部门(Department of Labor’s Employee Benefits Security Administration)管理,后者则由美国证监会监管。相关数据来源于美国劳工所有权国家中心(National Center for Employee Ownership(NCEO)。。在过去40年参与该计划的员工达到2800万,涉及资产1万亿美元。欧盟则在1991年通过了员工持股和利润共享推广报告(Promotion of Employee Ownership and Profit Sharing Report,Pepper Report)以鼓励公司推行员工持股计划。

我国员工持股制度在资本市场发展的进程中逐步调整与完善,并且相关学者对于我国公司内部职工持股与国外员工持股的制度差异、实施效果以及如何进行制度设计等方面已经进行了广泛的探讨(王晋斌,2001;曹凤岐和刘力,1995;宁向东和高文瑾,2004)。新时期员工持股计划的实施与规范是完善公司治理机制、促进资本市场发展的重要环节。而对于处在全面深化改革中的我国经济,使员工持有公司股份并进行制度性规范则是混合所有制改革的重要组成部分。然而,暂时的市场大幅波动似乎使员工持股计划的可行性和后期的执行效果受到了质疑。那么,从市场预期的角度,员工持股计划是否传达了公司改善激励机制的积极信息?这关系到新时期员工持股计划是否会在市场巨幅波动后能够继续推行。

本文在理论分析的基础上使用事件研究法检验了2014年6月《指导意见》发布后员工持股计划公告的市场反应。如果市场认为员工持股计划具有很强的可行性并激励了普通员工和管理者,那么市场反应为正,说明暂时的终止只是市场对于市场风险不确定性的一种反应。反之,则说明市场对于员工持股计划的执行效果持观望态度。此外,本文还分析了不同持股比例、非管理层持股比例、不同股票获得方式对于员工持股计划的影响,并进行了检验。本文第二部分为对于员工持股计划激励效果和不同因素对其影响的理论分析,第三部分为研究设计,包括了市场反应模型和回归分析模型的设定以及样本的选取;第四部分为本文的实证分析结果;第五部分为研究结论。

二、 制度背景、理论分析与研究假设的提出 (一) 新时期员工持股计划的制度背景与特点我国企业员工持股的实施经历了多个历史阶段,《指导意见》的发布是新时期员工持股计划的开始。事实上,我国企业员工持股可以追溯到清朝山西票号的“身股制”。我国现代员工持股制度在国有企业公司制改革以及资本市场发展过程中逐步发展和完善,先后经历了80年代中期开始的初步探索(1984年-1991年)、90年代的推广应用(1992年-1994年)、地方政府推动的规范发展(1995年-1998年)、重点突破(1999年-2004年)、体系完善(2005年至今)等多个阶段。在前期发展的过程中一方面缺少规范的制度及相关法律法规的兼容性,另一方面在制度执行层面则存在着对员工持股监管措施理解的差异(黄群慧等,2014)。而《指导意见》的推出正是从制度层面对于员工持股计划的可行性和执行过程中的规范性给予肯定与支持,标志着新时期员工持股计划实施的开启。从更深层次来看,本轮员工持股计划的规范实行是为了贯彻《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中关于“允许混合所有制经济实行企业员工持股,形成资本所有者和劳动者利益共同体”的精神。《指导意见》认为“上市公司实施员工持股计划试点,有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,使社会资金通过资本市场实现优化配置”。

根据《指导意见》,“员工持股计划是指上市公司根据员工意愿,通过合法方式使员工获得本公司股票并长期持有,股份权益按约定分配给员工的制度安排。员工持股计划的参加对象为公司员工,包括管理层人员”,其本质是员工与公司之间发生的股权交易。并且,根据《指导意见》的要求,员工可以通过合法薪酬和其他合法形式取得这部分股权。公司可以通过回购、二级市场购买、认购非公开发行、赠与等多种方式提供员工持股计划所需股份。不同于以往公司自行设立员工持股会对员工所持股份进行管理,新时期员工持股计划可由公司自行管理或者聘请其他具有资质的机构进行管理。而持有股份的员工代表对资产的日常管理进行监督,或者授权相应的机构进行管理。

(二) 员工持股计划的市场反应“共享资本理论”(Share Capital Theory)认为如果员工能够共享公司的利润或者所得,与仅仅获得普通薪酬相比他们将能创造更高的生产效率和市场价值,这主要是因为这一激励形式能够提高其努力的程度、增加承诺履行的可能性、实现信息共享、减少人员的频繁变动,从而使得公司利润或价值和员工财富的共同增长,实现一种“双赢”(Blasi et al.,2010)。实证研究也发现员工持股计划确实存在正的公告效应并且能够提高公司的生产效率(Kim and Ouimet,2014;Jones and Kato,1995;Chang,1990)。我国虽然没有把员工持股计划与员工退休计划相挂钩,也缺少税收减免等配套制度措施,并且30几年间相关政策不断调整,但是其总的趋势是通过制度设计的不断完善进行逐步推广。2012年8月证监会发布了《上市公司员工持股计划管理暂行办法征求意见稿》(下文简称《征求意见稿》),使对这一问题的探讨再次成为焦点。2014年6月通过的《指导意见》更是规范和推进了员工持股计划的进行。《指导意见》中明确提出“实现员工持股计划的目的是有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,使社会资金通过资本市场实现优化配置。”可见,其本质意图都是为了实现利益分享、风险共同分担以改善公司的营运水平和盈利能力。

然而,员工持股计划也可能无法实现股东财富和公司绩效的共同增长。首先,公司制背景下的搭便车(free rider problem)问题被认为是阻碍共享资本激励效应的最主要因素。个人努力和集体努力的非一致性使得收益共享面临着难题,即N个员工共同合作时,每个员工要求分享总产出(利润)的1/N,而此时的个人努力水平一般小于有效的努力水平(Kandel and Lazear,1992)。并且,伴随着公司成员的增加,搭便车问题也可能会更加严重。其次,员工持股比例较少也被认为可能无法对其有效的激励以使公司的生产效率和绩效达到既定的水平。我国《指导意见》也规定了在员工持股计划中“上市公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%”,这使得员工持股比例整体较少的情况下可能并不能有效改善公司的绩效。

搭便车问题可以通过引入第三方的惩罚和内部竞争两个渠道来解决。如果团队中某个员工的产出低于既定的水平,就会受到监督方的惩罚;出于共同监督(Comonitoring)或者其他员工给于的压力(Peer Pressure)个人也会提高其努力水平。如果每一个在ESOP计划中的员工都努力工作,其整体收益就会提高。如果员工能够观察到其他人的努力水平并且通过合作和压力影响其他员工,其相互合作的可能性就更大,因此,实行员工持股计划的公司其生产效率提高的可能性就越大。ESOP公告效应表征了投资者对于员工参与公司治理、分享公司价值增长的预期,也是股东财富效应的体现,如果ESOP提升了公司的价值,公告的市场反应则为正。

综上,搭便车问题可以通过内部和外部机制加以改善,而持股比例究竟达到多少能够改善公司绩效并无明确的理论依据。这使得员工持股计划的市场反应有待于实证检验,从而本文提出如下假设:

假设1a:市场对公司发布的员工持股计划有正向反应。

假设1b:市场对公司发布的员工持股计划有负向反应。

(三) 员工持股计划的影响因素在员工持股计划中,员工的财富与公司的股票价格有机联系,从而实现了利益共享、风险共担。首先,员工的努力水平提升了公司的生产效率与市场价值,而股票价格越高,员工的财富水平也会进一步的提高。员工持股计划会提升员工对于公司的认同感和忠诚度,更加关注所在公司与其他公司的差异,而这将使员工更加积极地参与到公司的各项事务当中,如在产品质量的控制中要求更高的产品质量,在商务谈判中减少成本;再次,员工持股计划的推行也能够增加员工参与公司事务的机会(如一些普通员工可以参与管理层的决策,影响员工聘任等决策问题)这将提高公司的决策质量(Jones amd Kato,1995)。而员工持有的股票占股票发行数量的比例越高,其决策权利越大。《征求意见稿》在起草背景中也表达了通过该计划使员工参与到公司相关决策的深远意义,即“一定程度上改变了上市公司股东的构成,员工以股东身份参与公司的日常管理,有利于改善公司治理水平”。同时,普通员工与管理层共同持股能够促使其相互监管,以减少经理人单方面的高成本监管(FitzRoy and Kraft,1987)。根据以上分析本文提出以下假设,即

假设2:在员工持股计划中,员工持股比例较高的情况下,市场反应程度较大。

参与员工持股计划的有普通员工和管理者,其持股的具体数量和比例有所差异,对于公司绩效和股东财富的影响也有所不同。一般来说,管理层对于公司重大决策的影响更大,当其持有公司一定的股份时能够影响公司的财务和经营政策。员工持股计划所涉及的股份占公司总股份的比例一般并不高。这使得对于普通员工来说,其持股比例可能更低。当他们持股比例非常少时其对公司决策的影响较小。即使其确实起到了一定的激励作用,公司的投资、融资以及运营政策也可能由中层经理和高级经理人进行商议。

另一方面,虽然非管理层员工持股比例较低只能使其有限地改善公司绩效,但是在决策的制定和执行过程中,普通员工持股对于最终的风险与回报的重要影响也不可忽视。首先在公司治理过程中提供的最优合约考虑到了管理层和非管理层不同的报酬率和风险。管理层是对项目投资与否的决策者,而执行项目的一般是非管理层员工。因此获得公司所有权的非管理层的积极参与将会使相关项目的回报获得显著提高。其次,非管理层员工可能会影响公司的战略决策,尤其是当其对于管理层选取的决策项目有排除和影响力时这种影响更为显著(Bova et al.,2015)。使用2001年-2006年的NBER调查数据和2002-2006年的社会调查数据,Blasi、Kruse and Park(2010)发现当员工的薪酬与公司的股票价格挂钩时,员工更容易在部门的目标制定时参与决策,在执行计划或者任务时则需要更少的监督;当基层的工作出现问题时更容易从他们那里获得直接信息;在决策时合作的可能性也越大。同时,更多的与股票相关联的薪酬也意味着下级员工对于上级员工或者管理层更加严格的监督(Fitzroy and Kraft 1987;Hochberg and Lindsey,2010)。根据以上分析我们提出如下假设,即

假设3:在非管理层员工持股比例较高的情况下,员工持股计划公告的市场反应较大。

目前,员工持股计划中的股票主要来源包括从二级市场购买、股东赠与和非公开发行等相关渠道。《指导意见》规定:“员工持股计划可以通过以下方式解决股票来源:(1)上市公司回购本公司股票;(2)二级市场购买;(3)认购非公开发行股票;(4)股东自愿赠与;(5)法律、行政法规允许的其他方式。”从Wind数据库中的信息来看,已实行员工持股计划的公司的股票来源包括了股东赠与、二级市场购买、认购非公开发行以及协议转让等。由于员工持股计划在通过股东赠与、非公开发行等方式获得公司股票时其成本可能小于在二级市场购买的成本,因此,我们把所有样本分为二级市场购买类和非二级市场购买类。从资本结构的角度来看,在发生股票回购时流通股的数量减少,然而在员工持股计划中回购的股票会在短时间内以一定的价格再次卖给员工,从而使流通股票的数量保持在一定的水平,对于股票价格也没有“信息”意义,根据自由现金流量假说,发生股票回购时股票价格会上升,但其前提是员工持股计划不会结束,也不会通过卖出股票回收资金(Jensen,1986;Beatty,1995)。

虽然一般认为股票增发是向市场传递了消极的信息,即公司认为股票被高估时才进行增发,实证研究也发现通过私募发行新股后股票价格下跌(Myers and Majluf,1984;Chen et al.,2002)。但值得注意的是我国本轮员工持股计划发生在股权分置改革之后,也就是说大股东利益和小股东的利益已趋于一致(章卫东,2007)。在此背景下的定向增发不再被认为具有“圈钱”的动机,而往往是公司具有优质的投资项目和良好前景的体现。控股股东有动机保持公司业绩和市场价值的增长,此时向内部员工定向发行的股票向市场传递了正向的信息;此外,非二级市场购买类员工持股计划中的一部分是大股东无偿让渡了部分股票的所有权给予管理者或者普通员工,这在一定程度上也能够进一步激发员工工作的热情以及促进员工之间的相互监督,从而提升公司的绩效。

假设4:与二级市场购买类员工持股计划相比,非二级市场购买类员工持股计划公告市场反应更大。

三、 研究设计 (一) 样本的选择本文选取中国股票市场沪、深A股上市公司中涉及员工持股计划的相关公司作为样本。中国证监会《指导意见》的发布标志着新时期员工持股计划的开始,因此,本文把样本区间的开始时间设定为2014年7月。为了尽可能获得更多的样本,把样本区间结束的时间设定在2016年3月。员工持股计划预案发布日、员工持股计划的资金来源、股票获得方式等数据来源于Wind数据库;公司股票日报酬率、公司资产账面价值等数据来源中国股票市场与会计研究数据库(CSMAR)。在选择样本时,剔除了员工持股计划预案发布日缺少日报酬率的公司。由于ST类公司股票波动较为异常,剔除了样本中的ST和PT类公司。剔除发布员工持股计划预案后又宣布终止该计划的公司,也就是说我们的样本公司既发布了预案又进入了实质性的执行程序。Wind数据库中部分样本公司在ESOP中预计发行的股票数量或者发行数量占总股数的百分比不可得,我们通过CSMAR数据库找到相关公司的股本结构,重新计算了公司ESOP发行股票数量占股票总数的百分比,对于预期发行数量仍然不可得的公司予以剔除。这样,共得到218个观测作为样本。

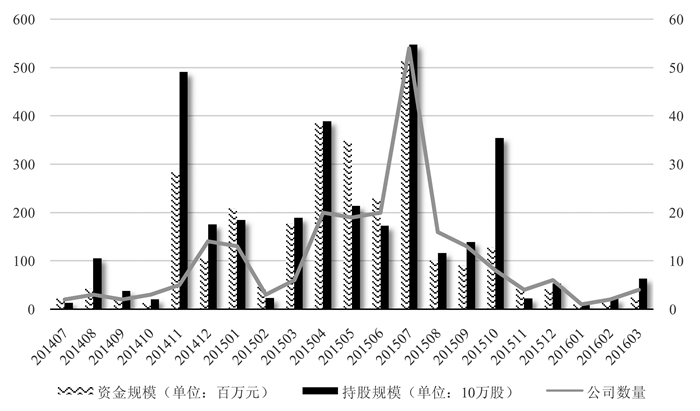

图 1是样本数量的月度分布以及资金规模和员工持股计划涉及的股份数量的月度分布。总体来看,在我们的样本区间,各指标经历了一个先上升再下降的过程。具体来看,从2014年7月到2015年7月实行员工持股计划的公司的数量的总体趋势不断增加,但是在增长的过程中有所起伏。在《指导意见》发布初期,也就是说在2014年7月数量较少,2015年的4月、5月和7月数量较多,其中2015年7月数量达到了54家,其后,数量有所下降。从资金规模上看,在《指导意见》发布后的最初几个月员工持股计划涉及的资金较少,此后,资金规模有所增加,但是到2014年12月有所回落,在2015年初到2015年7月资金规模又有所增加。员工持股计划涉及的股票数量的总体趋势与资金规模的趋势比较相似,也是在2014年12月有所回落,从2015年2月到4月逐步增加,在5月和6月有所降低,而在7月又迅速增加。但是,从2015年8月开始,无论是员工持股计划的资金规模还是相应的股份数量都有所减少。

|

图 1 新时期员工持股计划数量和规模的时间分布 |

实行员工持股计划的公司数量与股票指数的涨落具有一定的伴随关系。通过Wind数据库我们查阅了 2015年初以来的上证指数,发现从2015年在2月初到4月末上证指数一路上扬,从3128.3涨到了4441.65点,即在股市繁荣期公司和员工比较乐观,更倾向于推出员工持股计划。而从5月初到6月中旬,上证指数经历了若干次回调后在6月15日达到了了5178.19点,在6月30日回落到4277.22点。而后,虽然在2015年末又经历了一个小幅度的上扬,但是上证指数总体上进入了一个下行区间。巨幅的震荡使股市的不确定性增加,相应的实行员工持股计划的公司的数量也有所减少。比较有趣的是在2015年7月,上证指数一路下跌,而宣布实行员工持股计划的公司的数量反而迅速上升,其可能原因是一些公司希望通过员工持股计划的推出传递管理层和员工对于公司未来的信心以稳定公司股票价格。

表 1是样本的类型分布,我们的样本共包含了218个观测。其中持股比例低组和持股比例高组的比例各占50%左右,比较接近。从资金来源看,杠杆类员工持股计划涉及的观测数量是45个,非杠杆类员工持股计划涉及的观测数量是173个,占到样本总数的79.36%,可见目前我国的员工持股计划在缺少税收优惠等相关政策支持下,其资金来源主要是员工自筹、员工薪酬等相关渠道根据Wind数据库的相关信息,我们把涉及贷款的员工持股计划划分为杠杆类,其他的作为非杠杆类。。在股票的来源方面,通过二级市场购买的比例大于非公开发行与捐赠。而这一时期的员工持股计划主要面对的是非管理层,非管理层持股比例较高组的公司占样本总数的85.78%。表 2列示了样本的行业分布。选取的样本公司共涉及11个行业,且在各行业的数量差异较大。来自于制造业的样本为160个,占总样本的73.39%,其次为信息传输、软件和信息技术服务业,涉及的样本为18家公司,占总样本的8.26%。

| 表 1 样本类型分布 |

| 表 2 样本行业分布 |

我们将使用事件研究法检验员工持股计划的市场反应。Wind数据库搜集了ESOP预案发布日和股东大会通过日,股东大会通过日一般在预案发布日后15天左右。《指导意见》要求公司就员工持股计划所涉及的对象、股票来源、资金来源等内容拟定员工持股计划草案并提交股东大会表决。从实践来看,公司一般会在股东大会公告中提及草案的内容并进行披露,经过核对我们发现这一日期与Wind数据库中的预案发布日相一致,因此我们选定预案发布日作为事件日,分别构建(-1,1)和(-2,2)两个事件窗,分别使用市场模型和市场调整模型估计发布员工持股计划预案相关公司的正常报酬率,进而计算相关公司的异常报酬率(AR)。

2. 正常报酬率的估计我们将分别使用市场模型和市场调整模型估计样本公司的正常报酬率,为了尽量减少事件日期间相关消息的干扰,使用事件前90天到事件前30天的股票报酬率对每只股票进行回归估计股票的正常报酬率。根据市场模型:

| $E\left({{R}_{i,t}} \right)=\alpha +\beta \times R{{M}_{t}}+{{\varepsilon }_{i,t}}$ | (1) |

根据市场调整模型正常报酬率为

| $E\left({{R}_{i,t}} \right)=R{{M}_{t}}$ | (2) |

其中,RMt为日综合市场报酬率

3. 异常报酬率和累计异常报酬率的计算根据市场模型和市场调整模型估计出的样本公司的正常(预期)回报率,我们可以计算其异常报酬率和累计异常报酬率:

| $A{{R}_{i,t}}={{R}_{i,t}}-E\left({{R}_{i,t}} \right)$ | (3) |

其中Ri,t为事件窗内发布员工持股计划公司的实际报酬率,E(Ri,t)为根据(1)和(2)估计出的样本公司的预期报酬率。这样得到股票的累计异常报酬率CAR,即

| $CAR=\frac{1}{N}\sum\limits_{i=1}^{N}{\sum\limits_{t=1}^{n}{A{{R}_{i,t}}}}$ | (4) |

其中,n为事件窗口的天数,N为涉及的观测数。

4. 回归模型的构建| $\begin{align} & CAR=\alpha +{{\beta }_{1}}ESOPSiz{{e}_{i}}+{{\beta }_{2}}Nonmanage{{r}_{i}}+{{\beta }_{3}}Purchas{{e}_{i}}+{{\beta }_{4}}Growt{{h}_{i}} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ +{{\beta }_{5}}Le{{v}_{i}}+{{\beta }_{6}}Siz{{e}_{i}}+\sum{ind}+\sum{year}+{{\delta }_{i}} \\ \end{align}$ | (5) |

其中,CAR为员工持股计划预案发布引起的累计异常报酬率,ESOPSize为员工持股比例的哑变量,Nonmanager为非管理层员工持股比例的哑变量,Purchase为股票取得方式的哑变量,此外我们还加入了公司成长性、公司杠杆、公司规模和公司所在行业的控制变量和年度控制变量。各变量的具体计算方式如表 3所示。

| 表 3 变量名称与计算方法 |

我们分别使用市场模型和市场调整模型估计了在不同事件窗口内员工持股计划公告的市场反应。从表 4中可以看出,当事件窗为(-1,1)时,使用市场模型估计的员工持股计划公告带来的累计异常报酬率的平均值为0.055,t值为7.10,在1%水平上显著;其累计异常报酬率的中位数为0.052,与其平均值较为接近,Wilcoxon符号秩检验的Z值为6.54,同样在1%水平上显著。使用市场调整模型时,累计异常报酬率的平均值为0.060,t值为8.15,在1%水平上显著,其累计异常报酬率的中位数为0.054,Z值为7.30,也在1%水平上显著。当事件窗为(-2,2)时,使用市场模型和市场调整模型估计的累计异常报酬率的平均值分别为0.056和0.065,并且都在1%水平上显著。

| 表 4 员工持股计划的公告效应 |

使用两个模型估计的累计异常报酬率的中位数则分别为0.043和0.050,Z值分别为5.03和5.89,同样在1%水平上显著。可见,新时期员工持股计划的公告具有一定的正向的市场反应,市场普遍预期员工持股计划在把员工的相关利益和公司价值联系起来后能够有效激励管理层和非管理层的员工,提升公司的价值,这支持了假设1。

2. 员工持股计划市场反应影响因素根据影响员工持股计划的因素以及假设2、假设3和假设4我们对样本进行了单变量分析,表 5列示了单变量分析的结果。首先,当事件窗为(-1,1)时持股比例高组和持股比例低组的市场反应都较为显著。使用市场模型时,持股比例低组的累计异常报酬率为0.055,持股比例高组的累计异常报酬率的平均值为0.054,二者的差额为0.001,但是t值只有0.05;使用市场调整模型时,二者的差异为0.003,也没有通过显著水平的检验。从持股对象来看,非管理层持股比例高组的累计异常报酬率要大于非管理层持股低组的累计异常报酬率,但是无论使用市场模型还是使用市场调整模型,其差异检验的t值都较低。当股票来源为从二级市场购买时,使用市场模型估计的累计异常报酬率为0.031,t值为4.09,在1%水平上显著;非二级市场购买组的累计异常报酬率的平均值为0.105,t值为6.46,在1%水平上显著。二者之差为0.074,t值为4.62,在1%水平上显著。使用市场调整模型时,二级市场购买组的累计异常报酬率为0.039,非二级市场回购组的累计异常报酬率为0.108,并且都在1%水平上显著。二者之差为0.069,t值为4.50,在1%水平上显著。这说明市场普遍预期通过管理层捐赠和非公开发行等方式给予员工股份更能起到激励作用,提高公司的运营效率和公司价值。

| 表 5 (-1,1)窗口内不同类别员工持股计划市场反应差异 |

表 6是分别使用市场模型和市场调整模型估计的在员工持股计划发布前两天到预案发布后两天内不同类型员工持股计划的市场反应。当使用市场模型时,持股比例低组的累计异常报酬率为0.056,t值为3.95,在1%水平上显著,持股比例高组的累计异常报酬率的平均值为0.057,t值为3.67,在1%水平上显著。但是二者之差为0.001,t值只有-0.05。当使用市场调整模型时,持股比例低组和持股比例高组的累计异常报酬率的平均值分别为0.067和0.064,并且都在1%水平上显著,但是二者仍然没有显著性差异。从持股对象上来看,无论使用市场模型还是市场调整模型非管理层持股比例较低组和非管理层持股较高组都有显著的市场反应。二者差值为正,似乎非管理层持股水平越高,其市场反应就越大,但是没有通过统计上的显著水平检验。从股票来源来看,当使用市场模型时,非二级市场购买组累计异常报酬率的平均值为0.132,t值为6.12,在1%水平上显著。二级市场购买组员工持股计划的累计异常报酬率的平均值为0.021,t值为2.06,在5%水平上显著。二者的差值为0.111,并且也在1%水平上显著。使用市场调整模型时得到了相近的结果。

| 表 6 (-2, 2)窗口内不同类别员工持股计划市场反应差异 |

综上,从单变量分析来看,持股比例低组和持股比例高组的市场反应没有显著性差异,非管理层持股低组和非管理层持股高组在员工持股计划发布前后的短期内其市场反应也无显著性差异。但是,非二级市场购买组的市场反应要大于二级市场购买组的市场反应,我们将在控制了其他因素后进一步进行回归分析。

(二) 回归分析我们在控制了其他因素后对不同持股比例、不同持股对象和不同股票来源对ESOP市场反应的影响进行了进一步的回归分析。表 7是在使用市场模型和市场调整模型在(-1,1)窗口对于不同类型员工持股计划市场反应回归分析的结果。从表 7中可以看出,在(-1,1)窗口内,持股比例、非管理人员持股的回归系数分别为-0.001和-0.003,但是其t值都较小,没有通过显著水平检验。二级市场购买类哑变量的回归系数为-0.081,并且在1%水平上显著,即二级市场回购类员工持股计划的市场反应要小于非二级市场购买类。当控制了公司成长性、公司规模公司杠杆以及行业和年度等因素后,二级市场购买类哑变量的估计系数仍然为负,t值为-4.48,仍然在1%水平上显著。模型3和模型4是使用市场调整模型估计员工持股计划信息含量作为因变量进行分析的结果,在员工持股计划发布的前后1天内,在控制了公司规模、公司杠杆和公司成长性等因素后,二级市场购买类哑变量的回归系数为-0.077,t值为-4.45,并且在1%水平上显著。非管理层持股的估计系数为-0.006但是t值仅为-0.03。员工持股比例项的回归系数为-0.004,t值为-0.29,也没有通过显著水平检验。

| 表 7 事件窗为(-1, 1)的回归分析结果 |

表 8是使用市场模型和市场调整模型以员工持股计划公告发布前后两天内的信息含量为因变量进行回归分析的结果。在员工持股计划预案发布的前后两天内,模型(1)和模型(2)的估计表明,在未控制其他因素时,二级市场回购项的估计系数为-0.122,t值为-5.08,在1%水平上显著。在控制了公司规模、公司杠杆、公司成长性等因素后,其估计系数为-0.120,并且在1%水平上显著。在使用市场调整模型时在未控制其他因素和控制公司规模公司杠杆和公司成长性等因素的情况下得到了与事件窗为(-1,1)时类似的结果,即员工持股比例和非管理层持股项的回归系数的t值很小,没有通过显著性检验。但是二级市场购买项在未控制其他因素和加入相关控制变量后其回归系数分别为-0.112和-0.110,并且在1%水平上显著。

| 表 8 事件窗为(-2, 2)的回归分析结果 |

综上,我们得到了与单变量分析相一致的结果,我们没有发现员工持股比例较高和非管理层持股比例较高时能改善公司市场绩效的经验证据,但是,当员工持股计划所涉及的股票来自于股东捐赠、非公开发行等渠道时其带来的市场反应更大,这表明投资者认为员工通过非二级市场购买获得股票时其成本更低,是公司向员工持股计划相关人员的一种经济利益的让渡,更能够激发其工作和价值创造的积极性。

五、 研究结论《指导意见》发布后,我国推出员工持股计划公司的数量与规模不断增加,员工收益与公司利益的这种联系是否能够改善公司的运营效率、提升公司价值需要进行深入的分析与探讨。本文使用事件研究法,使用市场模型和市场调整模型在不同事件窗内检验了《指导意见》发布后发布并实行员工持股计划公司的累计异常报酬率,以检验投资者对于新时期员工持股计划的预期。研究表明,从2014年7月到2016年3月,在市场大盘指数经历了大幅上涨并向下调整的过程中实行员工持股计划的公司数量、员工持股计划涉及的股份数量以及参与的资金规模也经历了一个上升和回调的过程。发布员工持股计划预案的公司在预案发布的前后1天和前后2天内具有正向的市场反应,这表明市场认为《指导意见》在一定程度上为新时期员工持股计划的实行提供了较为充分的制度保障。投资者认为通过规范资金来源与股票获得方式、充分披露相关信息等相关措施,新时期的员工持股计划能够使员工利益和公司利益紧密的联系在一起,实现员工收益和公司价值的共同增长,实现二者的双赢。即,市场认为员工持股计划对于公司价值具有提升作用,从而回答了投资者是否能够在不同市场条件下识别员工持股计划的激励效应这一问题——也就是说,公司不必担心市场总体趋势的转变对于员工持股计划实施的冲击。作为改善公司治理水平与资本优化配置的重要机制,新时期的员工持股计划有必要继续前行。但是,这并不是说市场的巨幅波动对于员工持股计划的实施没有任何影响。事实上,实行员工持股计划的一个前提条件是公司股票价值不应有大幅的波动。否则,会给执行中的员工持股计划的标的股票的定价带来不利的影响。因此,一个亟需解决的问题是如何进一步通过制度的完善和相关机制的引进改变目前股价大幅波动的现状,从而使新时期的员工持股计划能够被深入推行,实现经济体制的进一步转变。

从影响员工持股计划公告效应的因素来看,并没有发现员工持股比例的增加带来更高的市场价值,也没有发现非管理层持股比例较大时市场价值的提升。这可能是由于《指导意见》发布的时间较短,投资者尚不能认识到员工持股计划更深层次的激励效应。但是对于员工持股计划中不同来源的股票的取得成本市场有着较为理性的认知,非二级市场购买类员工持股计划的市场反应普遍高于二级市场购买类。此外,对于员工持股计划的长期财务绩效与市场绩效以及不同因素对于公司市场价值的长期影响有待于开展进一步的研究。

| [] |

曹凤岐、 刘力 ,

1995, "美国职工持股计划与我国的企业内部职工持股", 《管理世界》 , 第 2 期 , 第 87–93 页。

( 0) 0)

|

| [] |

黄群慧、 余菁、 王欣、 邵婧婷 ,

2014, "新时期中国员工持股制度研究", 《中国工业经济》 , 第 7 期 , 第 5–16 页。

( 0) 0)

|

| [] |

宁向东、 高文瑾 ,

2004, "内部职工持股:目的与结果", 《管理世界》 , 第 1 期 , 第 130–136 页。

( 0) 0)

|

| [] |

王晋斌 ,

2001, "解析内部职工持股计划制度设计", 《经济研究》 , 第 7 期 , 第 53–59 页。

( 0) 0)

|

| [] |

章卫东 ,

2007, "定向增发新股、整体上市与股票价格短期市场表现的实证研究", 《会计研究》 , 第 12 期 , 第 63–68 页。

( 0) 0)

|

| [] |

Hochberg, Y. V.

and Lindsey, L.

, 2010, "Incentives Targeting and Firm Performance:An Analysis of Non-Executive Stock Options". , Review of Financial Studies , 23 (11) , 4148–4186.

( 0) 0)

|

| [] |

Beatty, A.

1995, "The Cash Flow and Informational Effects of Employee Stock Ownership Plans". , Journal of Financial Economics , 38 (2) , 211–240.

( 0) 0)

|

| [] |

Blasi, J.

, Kruse, D.

and Park, R.

, 2008, "Shared Capitalism in the U.S. Economy? Prevalence Characteristics, and Employee Views of Financial Participation in Enterprises". , Nber Working Papers , 41–75.

( 0) 0)

|

| [] |

Bova, F.

, Kolev, K.

, Thomas, J. K.

and Zhang, X. F.

, 2015, "Non-Executive Employee Ownership and Corporate Risk". , The Accounting Review , 90 (1) , 115–145.

( 0) 0)

|

| [] |

Chang, S.

1990, "Employee Stock Ownership Plans and Shareholder Wealth:An Empirical Investigation". , Financial Management , 19 (1) , 48–58.

( 0) 0)

|

| [] |

Chang, X.

, Fu, K.

, Low, A.

and Zhang, W.

, 2015, "Non-Executive Employee Stock Options and Corporate Innovation". , Journal of Financial Economics , 115 (1) , 168–188.

( 0) 0)

|

| [] |

Chen, H.

and Huang, Y.

, 2006, "Employee Stock Ownership and Corporate R&D Expenditures:Evidence from Taiwan's Information-Technology Industry". , Asia Pacific Journal of Management , 23 (3) , 369–384.

( 0) 0)

|

| [] |

Chen, S.

, Ho, K. W.

, Lee, C.

and Yeo, G. H. H.

, 2002, "Wealth Effects of Private Equity Placements:Evidence from Singapore". , Financial Review , 37 (2) , 165–183.

( 0) 0)

|

| [] |

FitzRoy, F. R.

and Kraft, K.

, 1987, "Cooperation Productivity, and Profit Sharing". , The Quarterly Journal of Economics , 102 (1) , 23–35.

( 0) 0)

|

| [] |

Jensen, M. C.

1986, "Agency Cost of Free Cash Flow Corporate Finance, and Takeovers". , American Economic Review , 76 (2) , 323–329.

( 0) 0)

|

| [] |

Jones, D. C.

and Kato, T.

, 1995, "The Productivity Effects of Employee Stock-Ownership Plans and Bonuses:Evidence from Japanese Panel Data". , The American Economic Review , 85 (3) , 391–414.

( 0) 0)

|

| [] |

Kandel, E.

and Lazear, E. P.

, 1992, "Peer Pressure and Partnerships". , Journal of Political Economy , 100 (4) , 801–817.

( 0) 0)

|

| [] |

Kim, E.

and Ouimet, P.

, 2014, "Broad-Based Employee Stock Ownership:Motives and Outcomes". , The Journal of Finance , 69 (3) , 1273–1319.

( 0) 0)

|

| [] |

Myers, S. C.

and Majluf, N. S.

, 1984, "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have". , Journal of Financial Economics , 13 (2) , 187–221.

( 0) 0)

|