面对环境约束的不断增强, 环境规制强度的提升已经成为必然的趋势。环境规制可能引发的社会问题是环境政策实施所讨论的一个重要话题, 其中就业效应为众多学者所关注。由于生产特征的差异, 不同行业承受的环境成本并非一致, 相应的劳动力需求也会对环境规制表现出不同的敏感度。与此同时, 不同地区的环境规制强度存在很大的差别, 被规制企业了规避严厉的环境规制会选择向环境规制相对宽松的地区转移。从就业的角度来讲, 在差别化的环境规制条件下, 被规制企业的迁移或选址决策, 在造成强规制地区就业损失的同时, 也会带来弱规制地区的就业创造。例如, 较低的环境标准对污染密集型企业的进入通常具有较大的吸引力, 从而在污染密集型企业趋于向弱环境规制地区集中的同时, 导致污染密集型行业的就业倾向于在弱环境规制地区集聚。实际上, 环境规制对不同行业就业影响的净效应取决于不同地区就业创造和就业损失的加总结果。因此, 基于环境规制差异和行业异质性的视角, 本文试图回答两个方面的问题:一是环境规制差异是否会导致污染密集型行业的就业倾向于在弱环境规制地区集聚, 这也是“污染避难所假说”在就业层面的检验;二是环境规制对不同特征行业就业数量的净影响, 判断环境规制引致的就业损失主要集中于哪些行业。对于这些问题的回答, 这能够为环境规制与就业之间的权衡提供更加丰富的依据。

现有的相关研究集中于考察环境规制与就业是否存在显著的权衡关系。Rolf and Arvid(1997)对挪威三个高污染行业的研究发现, 环境规制增加了造纸和钢铁行业的劳动力需求, 而对化学行业并没有产生显著的影响。Berman and Bui(2001)基于洛杉矶盆地空气质量管制的自然试验研究发现, 环境规制并没有导致炼油业劳动力需求的减少, 反而会有一种轻微的促进作用。Morgenstern et al.(2002)对造纸、塑料制品、石油和钢铁行业的分析表明, 日益增加的环境支出对就业并没有产生显著的影响, 正的就业效应微乎其微。Gray et al.(2014)对美国造纸业2001年的CR条例(Cluster Rule)进行检验, 发现环境规制并没有显著地减少就业, 反而会有不显著的促进作用。至于地区环境规制差异对就业的影响, Becker and Henderson(2000)对美国的研究证实了相对于高环境规制的非达标地区, 低规制的达标地区新进入的污染密集型企业数量会显著上升, 而非污染密集型行业则不存在这种效应。Greenstone(2002)同样发现相对于低规制的达标地区, 非达标地区对于污染物的规制显著地降低了这一地区污染密集型企业的就业增长。Kahn(2013)以《美国清洁空气法案》为例, 实证检验了环境规制引发的劳动力在地区间的配置, 低环境规制对污染密集型行业的劳动力具有明显的聚集效应。国内对环境规制与就业关系的研究相对较少, 陈媛媛(2011)利用工业行业的面板数据证实了环境规制的增强会促进就业, 并且对于重化工业这种效应更加明显。陆旸(2011)基于VAR模型的模拟估计, 认为中国开征碳税对就业可能会产生不利冲击, 在当前的条件下还难以实现环境与就业的双重红利。王勇等(2013)通过行业层面的分析表明行业环境规制与就业之间存在“U”型关系, 并且劳动力成本份额越高, 环境规制的劳动力需求效应越小。闫文娟等(2013)认为地区环境规制与就业存在门限关系, 并且依赖于地区的产业结构, 当第三产业的比重较高时, 环境规制会带来正的就业效应。李梦洁、杜威剑(2014)的研究同样认为环境规制与就业呈现“U”型关系, 并且中国现阶段的环境规制强度仍处于“U”型曲线的左端, 但是产业结构升级将促使“U”型曲线向左上方移动和实现环境规制与就业的双重红利。

从已有的研究来看, 环境规制强度在地域上的差异以及由此带来的就业影响并没有得到足够关注, 污染避难所效应的检验也缺乏就业层面的考察, 环境规制影响就业的分析同样欠缺行业异质性特征的讨论。基于此, 本文利用分省分行业的数据, 通过构建倍差非线性计量模型, 考察环境规制差异对不同污染密集程度和资本密集程度行业就业数量和就业份额的影响, 以此判断环境规制对不同类型行业就业的净影响及其产生的就业集聚效应。

二、 数据说明、关键指标衡量与初步观察 (一) 数据说明为了考察环境规制对不同特征行业的就业及其分布的影响, 本文使用2004-2011年分省分工业行业的面板数据。行业层面的数据来源于《中国工业经济统计年鉴》, 省级层面的指标数据来源于《中国统计年鉴》和《中国环境年鉴》。我们剔除在分行业数据上存在较多缺失的省份, 包括西藏、内蒙古、青海、宁夏、北京、上海、天津①。同时也剔除了在地区层面存在较多数据缺失的行业, 包括煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业和其他采矿业、皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业、家具制造业、印刷业和记录媒介的复制、文教体育用品制造业、橡胶制品业、塑料制品业、燃气生产和供应业和水的生产和供应业。最后的数据是全国24个省份25个工业行业的8年数据。

① 由于北京、上海和天津的产业结构相对较高, 工业行业的分布也相对集中, 在很多其他行业上存在数据缺失, 因此将其剔除以避免可能的估计偏误。

(二) 关键指标衡量 1. 环境规制强度环境规制的衡量存在很大的差异, 主要有以下方法:一是治污成本占生产总成本或生产总值的比重;二是单位产值的污染物排放强度;三是采取多个污染指标构建综合指数;四是采取替代指标, 如人均GDP、环保有关的处罚案件来衡量。第二种方法实际衡量的是污染强度, 很难排除技术或行业特征的差别影响;第三种方法虽然比较全面, 但是权重的赋予对综合指数的影响很大;第四种方法具有很大的随意性, 人均GDP用于衡量国家的环境规制差别较为合适, 但是在国内各地区间的衡量就有些欠妥②。因此, 本文对环境规制强度的衡量基于第一种方法, 采用各省份单位工业增加值的工业污染治理投资额来进行衡量。但是如果不考虑各省份工业产业结构的差别, 单位工业增加值的污染治理成本会低估清洁行业密集省份的环境规制强度, 高估污染行业密集省份的环境规制强度。因此, 本文对该指标进行调整, 构建的环境规制指标为:

| $ reg{u_{it}}=\frac{{{I_{it}}}}{{{Y_{it}}{S_{it}}}} \times 100 $ | (1) |

② 人均收入较高的国家通常都会面临着较高的环境诉求, 而对于低收入国家来说, 虽然存在比较明显的地区差异, 但是环境库兹涅兹曲线在各个地区并不都一定成立(许广月和宋德勇, 2010), 人均收入水平较高的地区不一定会有较高的环境规制。

其中Ⅰit为各省份的工业污染治理投资额, Yit为各省份的工业增加值, Sit为各省份重污染行业增加值占工业增加值的比重。

对于重污染行业的界定, 本文采用Greenstone(2002)的方法, 如果某一行业工业废水或废气排放量占整个工业部门废水或废气排放总量的比重超过7%, ③即认为该行业为重污染行业, 包括造纸、化学原料与制品、电热力生产、纺织、黑色金属冶炼和非金属矿物制品六个行业。reguit越大表示环境规制越强。为了判断估计结果的稳健性, 本文采用额外的两个环境规制变量:单位废水排放量的工业污染治理投资和单位工业增加值的排污收费额, 其中单位工业增加值的排污收费额按照上述方法进行调整。

③ 本文的计算采用的是2004-2011年的均值。

2. 就业使用每个省份各工业行业的就业人数laborsit来衡量就业分布情况。由于在估计上我们采用倍差法, 因此不同污染行业间的就业差异在两个不同强度环境规制地区间的差别就能够有效地反映环境规制所带来的就业分布变化。另外, 本文还采用gsit=Lsit/Lit, 即s省i行业在t时期就业占i行业t时期全国就业总数的比重来衡量行业就业份额的变化。

3. 行业污染程度关于行业污染程度的确定, 陆旸(2009)以污染治理和控制支出来计算生产者的污染成本负担大小来确定污染密集型行业。各行业的污染控制支出实际衡量的是环境规制的严格程度, 并且行业污染治理成本较高可能来自于较大的污染物产生量, 也可能来自于较为复杂的污染控制工艺, 或者较高的污染设备价格。因此, 单纯依靠治理污染的经济成本无法反映不同产业的污染属性。本文将单位产值的废气和废水排放量由于固体废弃物的数据缺失较多, 在这里仅考虑废水和废气两种污染物。分别进行标准化, 计算公式如下:

| $ P{E_{ij}}=\left[ {{E_{it}} + Min\left({{E_j}} \right)} \right]/\left[ {Max\left({{E_j}} \right)-Min\left({{E_j}} \right)} \right] $ | (2) |

其中Eij是2004-2011年i行业j种污染物排放的均值, Max(Ej)和Min(Ej)分别为各个行业j种污染物排放的最大值和最小值;PEij为i行业j种污染物的标准化值。然后对各行业各种污染物的标准化值进行几何平均:②

② 之所以采用几何平均是为了避免污染物中极端值对计算结果的影响以及权重选择的随意性, 同时本文也采用沈能(2012)的方法, 以各行业废水、废气治理运行费用比例作为各自的权重测算行业污染排放强度, 发现对于后文的估计结果并没有太大的影响, 本文汇报的是几何平均的结果。

| $ pol{l_i}=\sqrt[2]{{P{E_{i1}} \times P{E_{i2}}}} $ | (3) |

其中PEi1为废气排放的标准化值, PEi2为废水排放的标准化值, polli是第i个行业的污染排放指数。

表 1是本文按照以上方法计算的25个行业在2004-2011年的污染指数均值。可以看出, 高污染行业包括:造纸及纸制品业、电力、热力的生产和供应业、化学纤维制造业、纺织服装、鞋、帽制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业以及非金属矿物制品业等, 这与许多文献如傅京燕等的划分较为一致。

| 表 1 各工业行业2004-2011年污染指数均值 |

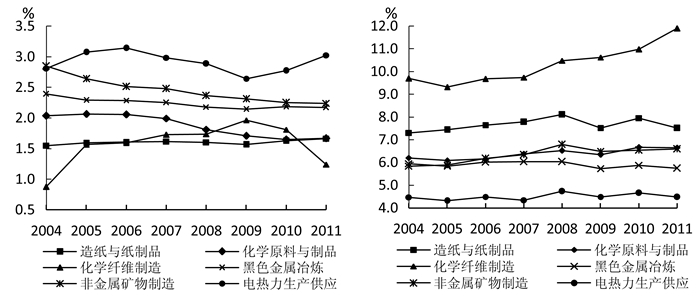

图 1分别是高环境规制省份与低环境规制省份污染密集型行业平均就业份额的变化情况。首先, 我们根据经过工业结构调整的单位工业总产值的工业污染治理投资额作为环境规制程度的衡量指标, 将24个省份按照2004-2011年环境规制强度均值的高低划分为高、较高、较低和低四个等级, ③高环境规制省份包括山西、福建、贵州、陕西、甘肃和新疆;低环境规制省份包括河北、江苏、浙江、安徽、江西和广东。然后, 分别计算各省份造纸与纸制品、化学原料与制品、化学纤维制造、黑色金属冶炼、电、热力生产供应、非金属矿物制造六个污染密集行业就业人数占该行业全国总就业人数的比重。由图 1可以看出, 在高环境规制地区(左图), 这六个污染密集型行业的就业份额呈现比较明显的下降趋势, 尤其是化学原料与制品、化学纤维制造和非金属矿物制造这三个行业。而在低环境规制地区(右图), 这六个行业的就业份额均呈现上升趋势。从这个角度来说, 污染密集型行业就业的确呈现向低环境规制地区集聚的趋势。这仅是初步的描述性分析, 各行业就业份额的变化受到多种因素的交叉影响, 究竟环境规制的地区差异是否能够对这一现象进行解释, 仍然需要进一步的计量检验。

|

图 1 (a) 高环境规制地区污染密集型行业平均就业份额的变化 图 1(b)低环境规制地区污染密集型行业平均就业份额的变化 |

③ 环境规制强度较高的地区包括:辽宁、黑龙江、湖北、广西、海南和云南;环境规制强度较低的地区包括:吉林、山东、四川、湖南、河南和重庆。同时采用单位废水排放量的污染治理投资额作为环境规制的另一个衡量指标再次测算发现, 高环境规制和低环境规制地区包括的省份并未发生太大的变化, 差别主要表现在较高和较低这两个层级上, 这对图 1中的观察分析并未产生太大的影响。

三、 计量模型设定与结果分析 (一) 计量模型设定本文所要考察的是环境规制的地区差异对于不同特征行业就业带来的异质影响以及污染密集型行业就业分布的变化, 相当于同时从地区与行业两个层面进行分析, 因此, 在估计方法上需要将地区特征与行业特征相结合, 而普通的线性模型难以实现。因此, 我们借鉴Nunn(2007)、Kahn(2013)的研究, 引入地区环境规制特征与行业污染特征的交叉项, 采用倍差非线性计量模型来识别环境规制的地区差异对不同行业就业分布的影响。基本分析单元包括省份i、行业k和年份t三个维度, 具体的计量模型设置如下:

| $ \begin{array}{c} \ln labo{r_{ikt}}={\beta _0}reg{u_{it}} + {\beta _1}reg{u_{it}} \times pol{l_k} + {\beta _2}reg{u_{it}} \times \ln k{l_{kt}}\\ + {\beta _3}wag{e_{it}} \times \ln k{l_{kt}} + {\beta _4}{X_i} + {\alpha _{kt}} + {\gamma _{it}} + {\varepsilon _{ikt}} \end{array} $ | (4) |

其中, lnlaborikt是i省k行业第t年就业人数的对数, reguit是i省第t年的环境规制强度, pollk是行业k的污染程度, lnklkt是行业k第t年资本劳动比的对数, Xi是一系列反映省份特征的控制变量。αkt用来控制行业-年份固定效应, γit用来控制省份-年份固定效应。εikt为随机误差项。

回归主要关注两个方面:一是在控制不同行业特征的情况下, 环境规制对工业行业就业的直接就业效应(β0);二是污染密集型行业就业是否呈现向低规制地区聚集的特征, 这种效应通过地区环境规制和行业污染特征的交叉项的系数β1来反映。它表示的是两个不同污染程度行业的就业差异在两个环境规制强度不同地区的差别, ①这实际上是倍差法的一个变形。假设有两个污染程度不同的行业h1和h2, h1为污染行业, h2为清洁行业;并且有两个环境规制程度不同的地区d1和d2, d1为环境规制较高的地区, d2为环境规制较低的地区。那么, 高环境规制地区和低环境规制地区污染与清洁行业间的就业差别分别为:

| $ \left({labo{r_{d1, h1}}-labo{r_{d1, h2}}} \right)={\beta _1}reg{u_{d1}}\left({pol{l_{h1}}-pol{l_{h2}}} \right) $ | (5) |

| $ \left({labo{r_{d2, h1}}-labo{r_{d2, h2}}} \right)={\beta _1}reg{u_{d2}}\left({pol{l_{h1}}-pol{l_{h2}}} \right) $ | (6) |

① 由于这里的交叉项是地区和行业两个不同维度的交叉, 所以其不同于传统的交叉项。β1背后的含义是, 当不存在环境规制程度的地区差异时, 在控制其他影响行业就业的地区因素后, 污染行业就业与清洁行业的就业差异在各地区应该不存在显著差别。反过来说, 在控制其他影响因素后, 污染行业与清洁行业的差异在不同地区表现出来的差别就是由环境规制程度的差异带来的。

随着地区环境规制强度的变化, 各地污染与清洁行业的就业人数和就业份额会呈现出相应的调整。地区环境规制强度差异对不同行业就业的影响则表现为污染程度不同的两个行业在环境规制强度不同的两个地区的就业差异:

| $ \left({labo{r_{d1, h1}}-labo{r_{d1, h2}}} \right)-\left({labo{r_{d2, h1}}-labo{r_{d2, h2}}} \right)={\beta _1}reg{u_{d1}}\left({pol{l_{h1}}-pol{l_{h2}}} \right) $ | (7) |

上式表达的即是地区环境规制不同所带来的就业分布效应。通过不同的行业特征, 地区间环境规制的差异就可以转化为行业就业水平的差异, 若β1为负, 表明高环境规制地区污染行业与清洁行业的就业差异相对于低环境规制地区较小, 即低环境规制地区逐渐承担更多的污染密集型行业就业, 并且地区间环境规制程度差别和行业间污染程度的差别越大, 这种效应表现的就越明显。

根据王勇等(2013)的理论分析, 行业的污染程度、行业劳动成本份额和污染控制技术是影响环境规制就业效应的主要因素。由于污染控制技术相对稳定, 因此, 本文主要考察行业污染程度和行业劳动成本份额两个行业特征, 分别用行业污染指数和资本劳动比来衡量。由于污染程度是行业较为固定的一个属性, 所以回归方程中使用的污染指数pollk是一个不随时间变化的指标, 采用的是行业污染指数在2004-2011年的均值。引入资本劳动比lnklkt与环境规制reguit交叉项的原因是对于资本密集型行业, 环境规制引发的污染控制成本上升带来的就业挤出效应较小(Berman and Bui, 2001)。因此, 从理论上来说, 相对于劳动密集型行业, 环境规制对资本密集型行业就业的影响相对较小。并且很多高污染行业同时具有高资本密集的特征, 通过加入这一变量也能够有效地控制其对环境规制与污染交叉项估计的混合影响。另外, 我们也加入工资与行业资本产出比的交叉项wageit×lnklkt来控制工资的地区差异带来的劳动力流动对行业就业分布的影响。

其他可能影响就业的地区特征被包括在Xi向量中, 包括:1999-2002年的平均固定资产投资总额占平均GDP的比重, 1999-2002年平均外商实际投资额占平均GDP的比重, 1999-2002年的平均第二产业产值占平均GDP的比重, 1999-2002年平均的交通密度, 1999-2002年平均的人口规模以及各省份的土地面积, 控制这些变量主要是为了减轻可能由劳动力需求因素和供给因素导致的遗漏变量偏误。一个地区的固定资产投资本身就会给一个地区带来更多的就业机会, 并且固定资产投资是带动地区经济发展的重要动力。外商直接投资会对进入地区产生吸纳和挤出两种效应, 外商进入带来的相应投资会创造新的就业机会, 同时外商投资也可能通过挤出国内投资和提高生产率的形式间接减少就业。控制一个地区的外商直接投资和固定资产投资, 能够在一定程度上减弱这些需求因素对就业效应的估计偏误。我们在回归中控制了地区的产业结构, 第二产业比重较高的地区对工业行业具有更高的吸纳能力。控制交通密度的原因在于交通密度越高的地区基础设施相应更加完善, 对企业拥有较高的吸引力, 对就业会产生促进作用。我们在回归中加入地区人口规模和土地面积来反映地区间的差异以及与人口规模和行政区域有关并且会同时影响环境规制程度和就业的不可观测因素。

省份-年份固定效应γit用来控制当地需求和供给条件如:工资、政府劳动力保护政策等的变化对就业的影响。罗小兰(2007)发现最低工资标准对不同地区和不同行业的农民工就业带来不同的影响, 最低工资在东部和西部会促进农民工就业, 而在中部的就业效应为负, 并且最低工资标准对制造业就业有促进作用, 而对建筑业的就业具有抑制作用。行业-时间固定效应αkt用来控制宏观冲击可能对不同行业的不对称影响, 以及行业本身技术等方面变化趋势的不同对就业的影响。比如, 由于不同行业的能源密集度不同, 能源价格冲击就会对不同行业带来不对称的影响。

(二) 计量检验与结果分析 1. 初步回归结果表 2以单位工业总产值的工业污染治理投资作为环境规制变量, 分别以分省分行业就业人数的对数和行业就业份额作为被解释变量, 对环境规制带来的就业效应和就业分布效应进行初步检验。在Ⅰ列中, 我们在控制地区-时间固定效应和行业-时间固定效应后, 仅加入环境规制及其与行业特征的交叉项;Ⅱ中加入地区工资水平与行业特征的交叉项后进一步估计;Ⅲ中加入反映地区劳动力需求和供给特征的控制变量再次回归。从回归结果可以看出, Ⅱ与Ⅲ相比, 加入地区特征变量之后, 主要解释变量的系数并未发生改变, R的平方和F值均未发生变动, 但是他们修正了地区特征不同对就业的可能潜在影响, 环境规制的系数发生了改变, 因此, 我们的估计依然包含这些变量。

| 表 2 初步回归结果 |

本文重点关注环境规制与行业污染交叉项的系数和环境规制对就业带来的总效应。从回归结果来看, 环境规制与行业污染程度交叉项的系数显著稳定为负, 这与理论预期是一致的, 说明的确存在污染密集型行业就业在低环境规制地区集中的特征, 并且环境规制的差别程度越大, 这种集中效应越明显。当我们把被解释变量换为地区行业的就业份额时, 这一特征同样显著存在。

我们以第二部分划分的高环境规制地区、低环境规制地区和污染程度最高的造纸及纸制品业和污染程度最低的电器机械及器材制造业分别作为处理组和参照组, 来说明这种效应的具体大小。高环境规制地区环境规制程度的均值为0.7436, 低环境规制地区环境规制程度的均值为0.2018, 那么, 相对于电器机械及器材制造业, 环境规制的差别使得造纸及纸制品业中约11007①个就业者更多地集中在低规制地区, 这约为2004-2011年平均每年每个省造纸行业就业人数的25%。按照同样的方法, 相对于电器机械及器材制造业, 环境规制导致低环境规制地区造纸及纸制品业就业份额相对增加1.15%。

① β1(regud1-regud2)(pollutionh1-pollutionh2)=-1.039*(0.7436-0.2018)*(0.7043-0.0007)=0.3961, 这是以就业的对数为基础计算的结果, 我们将其转换得e^(10.4239)-e^(10.4239-0.3961)=11007, 其中10.4239为lnlabor的均值。

另外, 需要关注的是环境规制与行业资本劳动比的交叉项系数β2。回归结果显示β2显著为正, 说明相对于劳动密集型行业来说, 资本密集型行业在高环境规制地区呈现更高的集中度, 这些高规制地区主要分布在中西部地区。之所以会出现这种现象是因为中西部以及东北地区的产业布局具有一定程度的政府投资驱动性质, 如西部发展战略、东北老工业基地振兴战略、中部崛起战略。因此, 这些地区的资本密集型行业的发展相对优于劳动密集型产业的发展, 正是这种产业布局导致了中西部地区的资本密集型行业更具优势。而东部地区如珠三角、长三角均以劳动密集型产业起步, 并且产业升级缓慢。

地区工资水平与行业资本劳动比的交叉系数也显著为负, 说明劳动密集行业更多地集中在高工资地区, 而高工资地区也主要分布在东部地区, 这与上述的解释一致, 从某种程度上来说, 是高工资吸引着劳动力向劳动密集型行业的集聚区流动, 并不是低工资区域吸引着劳动密集型企业向该区域集中。

我们同时控制了地区1999-2002年的平均特征。选择多年平均值的原因在于避免这些变量可能的波动对总体就业的影响, 并且我们的估计时间段是2004-2011年, 选择2000年之前的数据可以部分减少逆向因果关系可能带来的估计偏误。这要变量的估计结果均与理论预期相一致, 在此就不再赘述。

我们以第(3)列为基准来分析环境规制所带来的就业效应, 环境规制带来就业半弹性为:∂lnlabor/∂regu=-1.395-1.039poll+0.765lnkl, 我们将污染程度和资本劳动比的均值代入得环境规制的就业半弹性为-0.3601, 说明环境规制带来了整体就业水平的下降。并且对于污染行业来说, 环境规制带来的就业下降要高于清洁行业, 但与此同时, 对于资本密集型行业来说, 环境规制带来的负向就业效应会被部分抵消, 关于不同行业特征的就业效应, 我们会在下文做进一步的分析。

2. 内生性与稳健性考察①① 除了下文的稳健性考察内容之外, 针对于匿名审稿人所提出的, 回归中同时包含绝对量和相对量指标可能产生的估计偏误问题, 作者进行了以下检验。一是在对行业就业人数作为被解释变量的回归中, 将外商直接投资、财政支出、固定资产投资等相对量指标换成绝对量指标, 即外商直投资额、财政支出和固定资产投资的对数进行回归;二是在对就业份额作为被解释变量的回归中, 去除人口规模和土地面积的绝对指标进行回归。回归结果并未发生显著变化, 表明本文的结果是稳健的。

内生性问题是导致最小二乘估计有偏和不一致的重要原因, 行业就业可能与环境规制存在双向因果关系。如果一个地区面临着不良的就业情景, 那么当地政府会倾向于放松环境规制。因此, 环境规制有可能是内生变量。通过内生性检验, 当采用行业就业人数为被解释变量时, Hausman统计量为225.97, P值为0, 即环境规制是内生的, 当采用行业就业份额为被解释变量时, Hausman统计量为160.66, P值为0, 环境规制也是内生的。为了尽可能地降低估计的偏移, 我们使用工具变量克服内生性问题。工具变量的选择应满足以下两点, 一方面要使得工具变量与内生性变量具有较强的相关性;另一方面, 要使得工具变量与残差不具有相关性。本文参照傅京燕的研究, 采用能源指标标准煤作为环境规制的工具变量。通过相关系数检验, 标准煤与环境规制的相关系数为0.6193, 而与残差的相关系数极小。即工具变量与内生性变量的相关性较高, 与残差的相关性较低, 因此选用标准煤作为环境规制变量的工具变量是符合原则的。工具变量估计结果见表 3。工具变量的估计结果与表 2一致, 环境规制与行业污染程度交叉项的系数显著为负, 说明污染密集型行业的确相对集中在低环境规制地区。另外两个解释变量, 环境规制与行业资本劳动比交叉项和地区工资水平与行业资本劳动密集度交叉项的系数也均与表 2保持一致。

为了进一步验证结论, 我们主要从以下两个方面来进行检验:一是采用环境规制的不同指标进行估计;二是剔除污染程度极端的行业进行重新估计结果。首先, 分别引入单位废水排放量的工业污染治理投资(环境规制二)和单位工业增加值的排污收费额(环境规制三)作为环境规制的代理变量对行业就业人数对数和行业就业份额进行回归, 稳健性结果见表 3。从回归结果来看, 主要解释变量的系数与表 2一致, 并且稳定显著, 说明模型的结果是稳定显著的。

| 表 3 工具变量与稳健性估计(Ⅰ) |

为了避免污染程度极端行业对估计结果的影响, 我们剔除污染程度最高的造纸及纸制品业和程度最低的电气机械及器材制造业, 分别应用三个环境规制指标对行业就业人数和就业份额进行回归, 表 4中给出进一步的估计结果。在剔除两个极端行业之后, 三个环境规制指标对就业人数对数的回归系数依然显著, 并且符号保持一致。虽然环境规制与行业污染交叉项对就业份额的回归系数的显著性有所下降, 但是系数符号并没有改变, 说明我们的回归结果是比较稳健的。

| 表 4 稳健性估计(Ⅱ) |

根据理论分析, 行业的污染特征和资本劳动比是影响环境规制就业效应的主要行业特征, 本文的实证也是以此为出发点的。以表 2中(3)列的回归结果为基准, 从变量均值的角度计算出来的就业效应无法进行更加深入的观察, 系数也可能会由于指标的不同而发生变动, 不同特征行业间的对比结果则可以获得更多的信息。根据行业的污染程度和资本密集度特征, 将工业行业划分为四类:高污染-高资本密集行业、高污染-低资本密集行业、低污染-高资本密集行业和低污染-低资本密集行业, 划分结果见表 5。

| 表 5 不同特征行业的分类结果 |

在上面行业划分的基础上, 以表 2中(3)列的估计系数为基础来计算环境规制对这四类不同行业的就业效应。需要说明的是, 在计算环境规制带来的边际就业效应时, 估计的基础是各地区环境规制程度的均值, 并且对于各个行业都是一致的, 也就是说, 这里的估计并没有考虑不同行业面临环境规制程度的不同。

表 6是环境规制对不同特征行业的边际就业效应, 可以看出, 环境规制并不会带来高污染-高资本密集行业的就业损失, 原因是环境规制所带来的污染支出虽然会挤出原本的投入, 但是对于资本密集行业来说, 这种挤出效应并不会带来太大的劳动投入减少, 并且治污活动也需要劳动力投入。综合来看, 污染治理的劳动投入会抵消劳动力损失。而对于高污染-低资本密集型行业来说, 环境规制带来了负向的就业效应, 污染治理带来的就业损失就比较大, 这种就业损失在行业的就业份额上也有明显体现。由于估计中每个地区环境规制强度在地区内的各个行业是一致的, 因此, 地区环境规制对非污染密集型行业也带来了明显的负向就业效应。

| 表 6 环境规制对不同特征行业的边际就业效应 |

总的来说, 环境规制可能会对劳动密集型行业带来明显的就业损失, 而对资本密集型行业影响较小, 甚至带来正向的就业效应。如果考虑到环境规制在现实中主要针对污染密集型行业的状况, 那么从估算结果来看, 环境规制会对纺织、纺织服装和有色金属采矿这三个行业的就业带来比较明显的就业损失。

五、 结论与政策建议本文基于2004-2011年的分省分行业数据, 构建倍差的非线性计量模型, 将地区特征与行业特征相结合, 分析了环境规制对不同特征行业就业的影响以及从就业层面对污染避难所假说进行了检验。本文的研究主要有以下结论:(1) 环境规制的地区差异导致污染密集型行业的就业呈现向环境规制较为宽松的省份集中, 这种特征无论是从就业人数还是就业份额上来说均比较明显;(2) 实施严格的有针对性的环境规制不会对高污染-高资本密集型行业产生较大的就业损失, 甚至会带来就业创造;(3) 环境规制会对高污染的劳动密集型行业带来较大的就业损失, 主要表现在纺织、纺织服装以及有色金属采矿等行业。

基于研究结论, 本文提出以下政策建议:

一是对于大多数工业行业来说, 环境规制与就业之间并不存在冲突。环境规制虽然会给企业带来一定额外生产成本, 但是两者之间并不一定是一对一的替代关系。环境规制甚至会给高污染-高资本密集型行业带来就业的增加, 尤其是在当前劳动力价格相对较低, 污染控制技术劳动密集偏向的条件下, 企业更容易产生增加劳动力需求的激励。因此, 对于高污染-高资本密集型行业, 政府应该适当增加这些行业的环境规制强度。这不但不会对就业带来较大的负面效应, 反而能够促使企业逐渐转变生产方式, 采用更加环保的生产技术, 以避免环境规制带来的额外成本。

二是要积极应对环境规制对于部分行业可能带来的就业损失。通过本文的分析, 环境规制的增强会对高污染的劳动密集型行业带来较大的影响。对于这类企业, 在实施严格环境监管的同时, 应该通过补贴等激励政策, 在保证就业的条件下积极引导这些企业自身发展模式的转变。坚决淘汰技术水平低、污染严重的企业, 将有效的资源配置到技术条件和环境效益更好的企业中去, 逐步实现这些行业的优化和整合。只有这样才能在尽量减少就业损失的同时进行有效的环境监管, 实现提升行业绩效和就业吸纳能力的双赢。

三是根据当前各地区和各行业的环境规制强度, 在考虑区域产业发展和环境改善的同时, 保持地区及产业间环境规制强度的合理差异。加强对东部一些环境规制相对较低地区污染密集型行业的环境监管力度, 这是实现这些地区产业结构调整和升级的必然要求, 不能因为短期的利益, 损害经济的长远发展。应充分发挥环境规制对产业结构升级的推动作用, 较低的环境规制程度只会给传统的污染密集型行业提供更加舒适的生存环境, 这也是长三角、珠三角地区产业结构调整缓慢的一个重要原因。对于这些地区应该努力完善环境规制考核的评价体系, 明确环境规制主体, 根据不同的行业特征制定严格的规制标准, 加强环境监管及违规处罚的力度, 避免环境规制的软化和环境竞次效应的发生。

| [] |

陈媛媛 ,

2011, "行业环境管制对就业影响的经验研究", 《当代经济科学》 , 第 3 期 , 第 67–73 页。

( 0) 0)

|

| [] |

陆旸 ,

2009, "环境规制影响了污染密集型商品的比较优势吗", 《经济研究》 , 第 4 期 , 第 28–40 页。

( 0) 0)

|

| [] |

陆旸 ,

2011, "中国的绿色政策与就业:存在双重红利吗", 《经济研究》 , 第 7 期 , 第 42–54 页。

( 0) 0)

|

| [] |

罗小兰 ,

2007, "我国最低工资标准农民工就业效应分析——对全国、地区及行业的实证研究", 《财经研究》 , 第 11 期 , 第 114–123 页。

( 0) 0)

|

| [] |

沈能 ,

2012, "环境效率、行业异质性与最优规制强度", 《中国工业经济》 , 第 3 期 , 第 56–68 页。

( 0) 0)

|

| [] |

王勇、 施美程、 李建民 ,

2013, "环境规制对就业的影响——中国工业行业面板数据的实证考察", 《中国人口科学》 , 第 3 期 , 第 54–65 页。

( 0) 0)

|

| [] |

闫文娟、 郭树龙、 史亚东 ,

2013, "环境规制、产业结构升级与就业效应:线性还是非线性", 《经济科学》 , 第 6 期 , 第 23–32 页。

( 0) 0)

|

| [] |

张成、 陆旸、 郭路、 于同申 ,

2011, "环境规制强度和生产技术进步", 《经济研究》 , 第 2 期 , 第 113–124 页。

( 0) 0)

|

| [] |

Berman, E

and Bui, L

, 2001, " Environmental Regulation and Labor Demand:Evidence from the South Coast Basin, ". , Journal of Public Economics , 79 (2) , 265–295.

( 0) 0)

|

| [] |

Rolf, G.

and Arvid, R.

, 1997, " Do Environmental Standards Harm Manufacturing Employment, ". , Scandinavian Journal of Economics , 99 (1) , 29–24.

( 0) 0)

|

| [] |

Greenstone, M.

2002, " The Impacts of Environmental Regulations on Industrial Activity:Evidence from the 1970 & 1977 Clean Air Act Amendments and the Census of Manufactures, ". , Journal of Political Economy , 110 (6) , 1175–1219.

( 0) 0)

|

| [] |

Cole, MA

and Elliott, RJ.

, 2007, " Do Environmental Regulations Cost Jobs? An Industry-level Analysis of the UK, ". , The BE Journal of economic Analysis & policy , 7 (1) , 1635–1682.

( 0) 0)

|

| [] |

Kahn, ME

and Mansur, ET.

, 2013, " Do Local Energy Prices and Regulation Affect the Geographic Concentration of Employment, ". , Journal of Public Economy , 101 (5) , 105–114.

( 0) 0)

|

| [] |

Becker, R

and Henderson, V.

, 2000, " Effects of Air Quality Regulations on Polluting Industries, ". , Journal of Political Economy , 108 (2) , 379–421.

( 0) 0)

|

| [] |

Morgenstern, RD

, Pizer, WA

and Shih, JS.

, 2002, "Jobs Versus the Environment:An Industry-Level Perspective, ". , Journal of Environmental Economics and Management , 43 (3) , 412–436.

( 0) 0)

|

| [] |

W.Gray, RJ.

, Shadbegian Chunbei Wang, ${referAuthorVo.mingEn}

and Merve Meral, ${referAuthorVo.mingEn}

, 2014, "Do EPA Regulations Affect Labor Demand? Evidence from the Pulp and Paper Industry". , Journal of Environmental Economics and Management , 68 (1) , 188–202.

( 0) 0)

|