在设计市场交易实验时, 一个重要的方面是交易制度的选择。进行一项实验, 需要确定与买卖双方决策的性质、时间有关的制度。例如, 是由哪个交易方、以何种顺序制定及公开价格;是否可以及何时予以折扣;能否允许买卖双方相互交流。虽然有关的理论文献很少探讨制定各种交易制度的规则, 但是由市场制度的微小变动确实能够带来很大的影响:不仅仅会影响到理论上博弈预测结果, 而且还会影响实验中所显示的被试的行为。

交易制度在市场中的重要作用已被公认, 因而在现实中谨慎实施某种交易制度, 对真实市场中自发形成的交易制度应予以关注, 以备在研究中进行模拟。更多地, 研究者需要针对所要探索的问题, 对常用的交易制度进行修正, 使得交易制度与所研究问题中的交易环境相匹配。

Smith(1962)在其标志着实验经济学正式诞生的《竞争性市场行为的实验研究》中表明, 在完全竞争的实验市场上, 只需少数知晓其自身保留卖价或买价的被试, 市场交易的结果就会动态地趋向于瓦尔拉斯均衡, 这与瓦尔拉斯所要求的条件不同, 并且这一过程与市场交易制度有关。Smith这项极具创造性的实验性市场研究节约了瓦尔拉斯均衡前提假设的严格性, 同时也突出了市场交易制度的重要性。

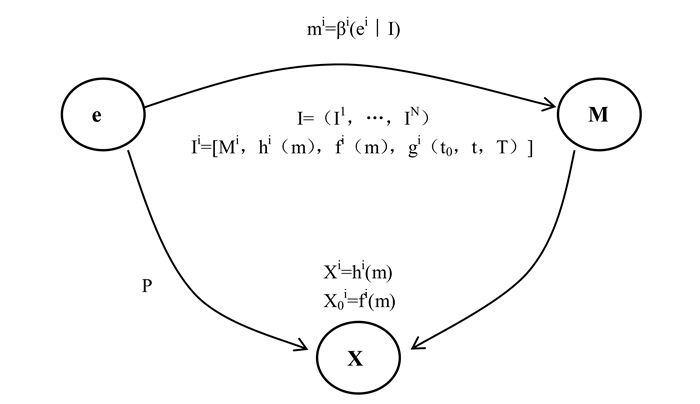

同时, Smith(1982)还对实验研究的科学化、严格化做出了杰出贡献。Smith构造的经济系统S由环境结构e和制度I构成。他将经济学实验定义为系统的环境结构(Treatment)和制度到系统绩效P(Performance)之间对应关系。在严格控制的实验室实验中, 保持结构设置e不变, 当仅对系统的制度设置做出令人感兴趣的调整时, 如将I变为I′, 如果系统绩效P通过被试行为的传导也发生了相应的改变, 如变为P′, 那么比较P和P′, 我们就可以得出两种不同制度安排I和I′的效率。这体现了实验经济学一个重要的思想, 即比较制度思想。

本文在第二部分中, 阐述了市场制度与市场环境匹配理论并对相关实验进行了综述;第三部分基于常用的市场交易制度, 依据不同交易环境变化的需求对交易制度的不同修改进行了概述;随后, 选取与买方有其他选择的市场环境相匹配的有搜寻的交易制度, 并在第四部分进行了详细的文献梳理;最后, 末尾部分完成了一项以顺序搜寻的“接受否则拒绝”交易制度的实验研究实例。

二、 市场制度与市场环境匹配理论及实验综述对实验研究范式进行科学化、严谨化是Smith教授的重要贡献, 他将一个微观经济系统须区分两个不同的构成要素:一个是制度, 另一个是环境, 即S=(e, I)。对不同市场环境下资源分配的实验研究(Siegel and Fouraker, 1960;Smith, 1962, 1964;Fouraker and Siegel, 1963)和对信息系统的常规研究(Hurwicz, 1960)几乎是同时开始, 体现着对信息的市场制度、规则的作用和对决定经济结果的激励结构的重视。在福利经济学(Reiter, 1977)认为设计和评价可以作为“经济变量”的一种分配制度(Hurwicz, 1973)时, 实验经济学家对不同实验“设置变量”下的不同绩效进行比较, 实验“设置变量”是不同的信息传递和成交规则(Plott and Smith, 1978)。如果要设计一个有关市场交易的实验, 指定该实验所包含的交易制度和规则的所有细节是必要的, 并且注定了实验经济学家所做的工作与福利经济学家之间肯定会存在着一定程度的并行性。

(一) 市场制度与市场环境匹配理论市场交易制度在传统的产业组织理论中通常是作为外生变量处理。随着实验研究的进展, 将不同的市场结构和市场制度进行结合实验, 发现市场制度的微小变化能够对市场行为和市场绩效产生很大的影响——市场制度和市场结构一样是影响市场绩效的重要因素。在产业组织理论的实验研究中, 需要设置不同的市场制度来考察其对市场绩效的影响, 也就是把市场制度当作可控的内生变量, 以帮助更深入地研究导致某一种市场绩效的真正原因。

1. 市场制度基于私有产权规则的市场制度, 被试可以交流、交易或转移其产品, 从而按照他们私人的偏好和知识改变其初始禀赋。因为产品的交易发生于被试的信息交换之前, 因此信息产权如同产品的产权一样重要。制度还定义了私有产权的权利, 这些权利有:排他权、说与不说的权利(在拍卖市场中, 除非你想出价1万元, 否则你没有权利以1万元叫价)、获得支付和财产转移的权利。按照Smith(1982)在《作为实验科学的微观经济系统》中的观点, 制度包含内容如下①

① 以下将对制度包含的内容进行详述, 是由于交易制度实验研究实例部分将在基础上进行阐述。:

1) 信息m=(m1, …, mN)构成了语言集M=(M1, …, MN), mi是Mi的元素, Mi是被试i能够发送的信息集。此信息m可以是一个要价或接受信息、一个出价。Mi(被试i的信息集)可以与Mj(被试j的信息集)不相同。在拍卖中, 买方能够任意填写其出价, 同时卖方对某一产品有权要价或者不要价, 但卖方既没有对其财产进行出价的权利, 也不可以公开其保留价格。

2) 分配规则集合是由每个被试i参与组成H=[h1(m), …, hN(m)], 规则hi(m)是被试i最终的产品分配, 表示所有其他被试对自己发送的信息函数, 表达了被试i的最终产品配置。m是指最终决定分配的信息, 原因在于信息交换发生在产品分配之前。

3) 成本费用规则集合F=[f1(m), …, fN(m)], 规则fi(m)表示每个被试i的支出(以货币单位表示), 是其他所有被试j(j≠i)向其发送的信息函数。值得注意的是, 其实这里F可以被包含在H的定义中, 但在很多情况下, 例如在没有收入效应, 此定义对于区分产品分配和支出就很方便。

4) 过程规则的集合G=[g1(t0, t, T), …, gN(t0, t, T)], 通常来说, 由三部分组成:一是开始规则gi(t0, …, …), 包含信息交换开始的时间或条件;二是转换规则gi(…, t, …), 包括管理信息交换以及信息交换的次序;三是停止规则gi(…, …, T), 是负责终止信息交换。

被试i在交易中的制度为Ii=[Mi, hi(m), fi(m), …, gN(t0, t, T)], 表明i有权发送的信息, 对交易权的开始、交换和停止进行约束的规则, 有权要求依照信息的结果规则得到产品或获得收益。一个微观经济制度就是由所有个人的产权特征I=(I1, …, IN)构成的。注意, 规则可以只是一种传统或习俗, 上述制度规则不是必须像现有法律正式地规定下来。

2. 市场环境市场环境包括N个被试{1, …, N}, K+1个产品(包括资源){0, 1, …, K}, 以及被试i的某些特征。例如, 被试i的技术禀赋Ti, 效用函数ui, 产品禀赋wi等。这样, 第i个被试的特征可以表示为向量ei=(Ti, ui, wi), 此向量定义在K+1维的产品空间上。因此, 市场环境就可以被看做是一个特征集合e=(e1, …, eN)②。所有这些可以将环境定义为一组初始状态, 既不为被试的不同而改变也不因被试之间交互行动的制度所改变。不难发现该定义并不排除学习效应的存在, 也就是被试偏好、技术上的变化。然而, 如果学习是不可避免的, 是经济活动的一部分, 就应该依据学习来确定各个被试的技术与偏好。此时, 在资源和偏好可变化的经济中, 必须为不变的市场环境限定资源和偏好的变化以及搜寻机会。值得注意的是, 在实验环境中, 向量e中可能包含某些被实验者固定的控制变量, 是不能被实验参与者进行更改。

② 被试的上标i表示每个被试的初始条件在本质上就是私人信息——偏好、知识、技术禀赋等都为私人信息。但是并不代表每个个体的初始状态独立、不受他人影响, 而是仅仅表明个人的技能、知识、工作热情和购买行为不能被公众所见, 他人仅可以观察得到其行动的最终结果。

3. 市场制度与市场环境的匹配随着微观经济系统定义的发展, Plott(1979)和Smith(1976)从实验室中的市场或资源分配实验开始, 在微观经济系统的框架下了进行了大量的实验研究和理论讨论。需要强调的重点是, 实验室微观经济系统就是真实生动的经济系统, 而且它比理论中参数化的经济系统更加丰富, 也更加行为化。Wilde(1980)将这一点表达得更为清楚, 之后Smith(1982)将系统中的制度与环境的匹配思想阐述的更加充分。

上图 1中每一边都代表交易过程, 基于既定制度, 被试的特征ei决定了信息mi, 而所有参与者i发送的信息通过制度决定最终的结果hi(m)=hi[β1(e1︱I), …, βn(en︱I)]和fi(m)=fi[β1(e1︱I), …, βN(eN︱I)]。

|

图 1 制度和环境构成的微观经济系统 注:在图中ei=(ui, wi, Ti), e=(e1, e2, …, eN);Xi=hi(m)=hi[β1(e1︱I), …, βn(en︱I)], X0i=fi(m)=fi[β1(e1︱I), …, βN(eN︱I)]。 |

上述内容的重要性在于, 被试并没有直接选择产品分配。被试选择的是信息, 而规则将信息与分配联系起来, 之后制度通过规则决定分配。在交易中这一社会过程达到高潮。在已有的规则下, 所有市场都可以自行完成交易(Clower and Leijonhufvud, 1975)。

被试i的行为结果可以由函数βi(ei︱I)来界定。βi以I为条件, 说明具有特征ei的被试行为βi依赖于制度I, 也就是说, 它是诸多因素中与制度发生联系的其中一个。βi可以表示密封标价拍卖市场上单个信息的发送, 也可以构成互动过程中的一个信息交换的最终结果, 如同伦敦金块交易市场中的谈判, 只有当所有参与人一致同意时, 谈判才会终止, 从而达成交易(Jarecki, 1976)。①

① 注意:βi表示的是被试的消息发送行为, 它并不需要基于偏好最大化, 偏好最大化作为一种有关行为模式的理论假设, 有可能是错误的。

(二) 关于市场制度与市场环境的实验研究对于不同的环境和制度, 都能够通过实验对理论结论与实验结果进行比较。

将市场制度作为研究变量的实验有:竞争性和歧视性成交规则对密封标价拍卖中出价及结果影响的实验(Smith, 1967);对于限定或非限定性价格上限和价格下限在连续性双向拍卖中效果的实验研究(Smith and Williams, 1981;Isaac and Plott, 1981);将英式拍卖和荷式拍卖进行比较的实验(Coppinger et al., 1980)。

虽然实验方法的优势是可以控制环境的关键特征(Reynolds, 2000), 例如关于其他方的支付信息, 时间折扣, 时期长度等, 但仍然有实验研究将市场环境作为变量:Fouraker and Siegel(1963), 还有Friedman and Hoggatt(1980)针对大范围卖方垄断进行研究, 其中, 成本(或需求条件)和参与人的数量都能够在不同的水平上改变;在Fiorina and Plott(1978)的委员会决策实验中, 诱导偏好和委员会的规模是能够改变;Miller et al.(1977)以及Williams(1979)所做的投机性实验, 其中, 需求是按照“季节性”模式进行循环改变。

将环境和制度都作为研究变量的实验有:在不同竞标人数的荷式拍卖中, 对一级密封标价拍卖和二级密封标价拍卖进行的比较研究(Cox et al., 1982);基于有差异的诱导需求情况下, 对竞争性成交规则和歧视性成交规则进行的比较研究(Miller and Plott);基于循环式需求, 针对市场有、无投机行为的比较实验(Williams, 1979)。

对于理论预测结论与实验观测结果对比的实验有:纳什理论预测结论通过对Fouraker and Siegel(1963)的双边谈判实验的观测结果进行了对比分析;Smith(1979)比较有关公共物品实验的观测结果与搭便车理论预测结果及林达尔理论预测结果;运用资本市场实验(Plott and Sunder, 1982)比较了实验观测结果和理性预期预测结论。

三、 交易制度的改进 (一) 常用的基本交易制度不同市场交易的拍卖形式的影响是微妙的(Fuchs and Skrzypacz, 2010)。首先, 观察实验中最常用的一些交易制度, 重点是可以直接应用于产业组织实验的交易制度, 如双向拍卖、明码标价、英式拍卖等。

大量的实验研究, 例如, Hoggatt(1959), Fouraker and Siegel(1963), Plott and Smith(1978)等, 得出了两个一般化的结论:一是, 明码要价拍卖(Posted offer auction)的市场价格高于双向拍卖市场的交易价格, 明码出价(Posted bid auction)的市场交易价格则低于双向拍卖市场的交易价格, 并且这两个市场的价格向均衡价格收敛速度缓慢, 甚至几乎不收敛;二是, 明码标价拍卖比双向拍卖相比, 有着更低的市场效率。这两种趋势首次在Williams(1973)的实验中被观察到, 其后这一实验结果又被Plott(1978)和Smith(1981)进一步验证;之后Goodfellow and Plott(1990)继续实验, 实验中所涉及的双向拍卖市场中的产品的生产函数是非线性的。由于明码要价交易制度与许多行业的政府管制所采取的备案制度相类似, 因此, 明码要价交易制度的相对低效率就具备了非常重要的政策涵意(Hong and Plott, 1982)。明码要价交易制度可以节约谈判成本, 或许这可以部分抵消因此制度抬高价格而导致的低效率, 尤其是在不允许讨价还价、保证搜寻过程被大大简化的公共定价时。事实上, 与分散的讨价还价制度——买方必须自己承担“长途跋涉”搜寻合适的卖方和价格的成本相比, 某些特殊环境中的公开、集中化的明码要价制度也有可能提高效率。

在拍卖实验中, 出价者在出价前首先了解其报酬相关的估值(Ockenfels and Selten, 2005)。英式拍卖近似于完全信息动态博弈, 假定买方没有保留价格的、卖方进行第二个到达的英式拍卖, Grant et al.(2006)对投标者随机到达时进行参与只有一轮拍卖和重复英式拍卖的分析(例如, 按照一个泊松到达过程), 结果表明, 英式和密封的拍卖方式是收益相等的。重复互动对于有效率的结果是很重要的(Davis and Holt, 1994), 从McAfee and Vincent(1997)的分析出通常的科斯逻辑适用于重复英国拍卖, Menezes and Ryan(2009)进一步研究发现重复的英式拍卖导致一个比密封式拍卖(Sealed bid Auction)较低底价的均衡路径。

(二) 不同交易制度对均衡的影响不同的交易规则、交易制度对均衡结果产生重要影响。Werden(1991)认为, 双向拍卖交易制度与绝大多数行业市场中运用的交易制度并不相同。但是, 实验证明分散商讨, 比如说通过电话讨价还价, 这种制度能产生竞争性很强的结果(Grether and Plott, 1984;Hong and Plott, 1982)。Werden(1991)梳理了有关市场结构、环境和绩效的实验证据后指出:“实验经济学文献表明, 通常当实验被试的人数比较少时, 不会出现均值均衡结果。”对此结论绝大多数实验经济学家可能都不会同意, 因为当实验被试比较少时, 竞争均衡结果也能出现;而且即便存在垄断者, 当他们必须在双向拍卖交易中参与分散商讨时, 也能出现竞争均衡结果。

1. 不同交易规则的改进对均衡结果的影响, 以明码要价基础交易制度为例。Isaac and Smith(1985)组织了一系列明码要价市场实验, 对以往的可竞争市场实验的设置做了一些修正, 在两位之间引入了信息不对称;另一个重要的实验设置是, 对PLATO明码要价拍卖程序进行了改进, 允许出现能够导致损失的价格和数量。结果是, 在所有场次的实验中, 都没有观察到高定价行为。

Rustrom(1985)在Isaac and Smith的实验设计的基础上进行了改进, 引进了在每个交易周期都可以获得固定收益的一个“可选市场”, 但是仍然没有出现高定价行为的结果。

Harrison(1988)采用一些更为巧妙的方法, 也对上述实验设计进行了改进:所进行的明码要价实验中, 共设计了5个市场和11个卖方, 每个卖方在同一时间只能进入一个市场。对于这个在Isaac and Smith实验设计的基础上改进而来的多市场版实验, Harrison只报告了其中一局观察到高定价现象实验的结果。

而Jung et al. (1994)在搜寻高定价行为时则采取了不同的方法:以一个简单的信号传递博弈为基础来设计明码要价市场的实验, 在这个博弈当中, 高定价成为了最终均衡结果。

2. 不同交易制度对均衡产生的影响, 以报价制度为例。公开报价、禁止串谋等是实验市场的主要特征。只要禁止串谋并公开所有交易和报价, 是能够达到实验市场的竞争性均衡。

上述表 1中显示被试的均衡结果是在三种不同报价制度下:RS是只允许卖方要价, 买方自由选择要价, 但不允许出价;RSB是买卖双方都可以自由地提出报价并接受对方的报价;RB是只允许买方出价, 卖方自由选择出价, 但不允许提出要价。

| 表 1 报价制度对均衡的影响 |

仅允许卖方报价的市场, 其均衡趋势明显弱于买卖双方都可以报价的市场, 这种较弱的趋势甚至也会出现在非均衡趋势中。单边报价的市场似乎对买方更为有利, 这也许是因为在价格形成过程中买方公开的需求信息太少。

(三) 基础交易制度上的修改在对交易制度的修改方面, Hong and Plott(1982)与Rrether and Plott(1984)这两项研究特别出色, 他们针对管制和反管制的相关问题, 分别设计了不同的交易制度。另外一项非常有意思的交易制度是发生在连续时间的连续交易环境中, Millner et al. (1990)提出了一个关于“流”的市场。从理论上没有进行过类似的研究, 但是, Millner等人引进了某种现实确实存在的因素, 并且这种探索对于“打了就跑”(hit and run entry)的袭击式进入市场策略的分析是非常有用。

除此之外, 在现实生活中, 存在很多消费品市场和资本品市场, 卖方常被买方要求予以一定的价格折扣, 而且也确实得到了折扣, 尽管与所请求的不一定完全一致。这可以从很多方面对于最常用的明码出价拍卖和双向拍卖两种交易制度进行修改, 使得修改后的交易制度对研究更有针对性。一方面是由于在现实世界的许多市场中, 普遍存在明码标价之后再打折等交易行为;另一方面, 虽然研究中双向拍卖制度的结构与很多现实中资产市场中盛行的交易制度非常相近, 但要价和出价公开且连续地公布的市场在真实资本品和消费品市场中很少存在。

值得注意的是, 在双向市场拍卖中, 作为对竞争对手的降价行为的反应, 卖方可以在任何时间减价。但是, 正因为这种降价行为是对所有买方的, 因此也是不具备选择性的、公开的。在存在“清仓贱卖”的明码要价拍卖市场中(Mestelman and Welland, 1991), 降价行为也是非选择性的、公开的。然而, 诸多消费品市场和资本品市场都符合占据主导地位的私人化的、选择性的降价方式。

在已有的文献中, 在明码标价的基础上再进行打折的交易制度实验非常少。Grether and Plott(1984)在实验设计中增加了一个允许以电子通信的方式进行交流的设置, 买方和卖方分别在不同的房间中就卖方所公布的标价进行在线交流, 或买方给卖方打电话, 要求打折。Davis and Plott(1994)设计了一个“标价/折扣”交易制度:卖方在电脑上公开发布价格, 接着随机挑选出买方(如同明码要价拍卖), 被选中的买方就能在私下申请降价, 而卖方对此可以积极回应, 也可不予以理会。Davis and Plott(1994)设计的市场结构实验系列成果之一很显著, 即卖方只要有机会就会给买方折扣。乐意打折的倾向进一步凸显了价格不可协商的明码要价拍卖制度下的限制规定, 同时又由于在市场中价格折扣现象非常普遍, 因而, 在制定政策时, 不能将明码要价实验结果作为依据简单地加以引用。

若市场交易环境允许在标价的基础上进行折扣, 则买方会向高的卖方请求大的折扣, 因而交易者不易进入无法成交的境地。Davis and Plott(1994)的实验结果可以用此观察结论解释:在可以打折的实验场次中, 发现卖方要价相当高, 这又导致市场效率下降;而在另外的卖方有意利用公布标价带来竞争几场实验中, ,导致了非常趋向于竞争均衡水平的高效率。高出价实验场次的市场效率反而低, 当出价和折扣率都很高时, 成交价格的变动幅度就相当大。可变的范围取决于买方的价格搜寻成本。很高的标价最终会失去信息价值, 致使市场效率受到损害。

最后, 双方进行交易时经常“货比三家”后再行决策, 在与此市场环境相对应的交易制度中引入搜寻过程是合适的, 已有的相关研究将在本文的第三部分进行详述。

初看所涉及的市场交易制度种类非常繁杂, 下面在表 2中, 对上述不同类型的市场中的价格发布顺序及所进行的一些限制进行归类。

| 表 2 不同交易制度的市场实验 |

在搜寻过程中, 个人决策会在市场层面直接造成一定的影响。关于搜寻问题的研究很多(Lippman and McCall, 1976), 搜寻最先用于工作寻找的研究中, 随后用于分析买方购买产品的行为或者其他经济行为。本部分从工作搜寻、产品搜寻和信息搜寻三个角度对已有的交易制度研究进行梳理, 其中产品搜寻又分为传统购物和在线购物两种不同的方式。

(一) 工作搜寻一般模型都假设, 在每一期, 个体都需要搜寻工作, 随后以某个概率能够发现工作机会。个体可以接受此工作, 也可以拒绝, 然后继续搜寻其他工作。假如搜寻者在进行了进一步的搜寻后, 又返回再接受原来的工作, 则先前的工作机会有可能仍在, 也有可能已经不存在了, 在与不在的概率是由搜寻者“浪费”时间的多少所决定的。对于此理论模型的预测, 经济生活中, 人们是否如此搜寻工作, 相关的经验证据近乎为零。因此, 能够获取实验数据就非常重要。

运用实验方法检验上述基本理论模型(Schotter and Braunstein, 1981;Braunstein and Schotter, 1982), 所不同的是, 实验中, 被试在接受工作之前, 愿意搜寻多久都可以, 搜寻的时间是“无限的”。被试在实验中需公开其保留工资, 但可以接受更低工资, 不受这一限制。作为对比的基准实验, 被试公布的保留工资的平均水(134.5)平几乎达到了最优水平(133), 但是显示出搜寻努力不够(平均搜寻时间实际为3.7个期间, 而最为4.5个期间)。对有些设置做一改变后, 如搜寻成本、被试拒绝的工作机会能否重新获得、工作机会分布的离散程度等, 被试所公布的保留工资和对工作机会的接受程度都能如预期的的方向变动, 但差异并不显著。按照Berg(1986)等人的研究思路, 加入风险厌恶因素后, 被试公布的保留工资水平为110, 趋向更低(最优水平为130)。

Kogut(1990)也对无限期的有搜寻成本的情况进行了实验, 在每一期, 被试都要付出0.08美元的搜寻成本, 并且从一个已知的均匀分布中随机抽取价格。在每轮实验中, 对于所接受的价格和搜寻成本被试都必须得支付, 从而获得已知价值。每期的保留价格都相等意味着最优化的搜寻者不会在拒绝某个价格以后, 又返回再接受。然而实验结果表明, 被试的确接受了拒绝的价格, 而且此行为所占比例约为三分之一。实验还表明, 即使假设有着高的风险厌恶程度, 被试也常常会过早停止搜寻。

Cox and Oaxaca(1989)则研究了有效期为20期的搜寻行为, 以便更有效地控制实验。若是风险中性的被试, 则结束搜寻的最优水平约在总时间的80%。那么, 若只在一半时间就结束搜寻, 显然是过早了。Cox and Oaxaca的实验与Schotter and Braunstein的实验有相似之处, 搜寻时间与各种参数变化之间的变动方向也是如预期。参数包括机会的离散度、搜寻成本, 但持续变动的搜寻规模与显著性却未达到最优点。Cox and Oaxaca(1990)在另一个实验中, 还要求被试在公开保留工资同时承诺, 将会完全按照这一工资水平接受工作或者拒绝工作。被试公开的保留工资与最优路径相当吻合, 除了开始显得过低、结束时显得过高之外。但总体看来, 与基准的风险中性时相比, 被试搜寻不足。

在价格分布未知且被试没有报酬时, Hey(1982)研究了购物被试的搜寻行为。在实验过程中, 记录被试的表述, 这些表述支持六条拇指法则, 其中一条是关于保留工资的策略。Hey(1987)组织的另一个被试有报酬且价格分布状态对一半被试公开的实验中, 被试使用最优保留价格策略的概率显著地提高, 但并非通过货币激励实现的。实验表明, 令人困惑的是, 被试记得拒绝的报价反而会使总利润减少, 起到反作用;并且可能由于风险厌恶, 被试搜寻得过少。

对Hey的研究Moon and Martin(1990)进行了进一步扩展:更多可供选择的决策规则提供给被试。其实验数据表明, 只需利用截断法则对于被试的决策行为就能够与标准最优化理论解释得同样清晰。同时, Moon等学者的计算机仿真实验也显示, 运用启发式决策所获得的结论与最优结论的误差只有1%, 非常接近。

而Harrison and Morgan(1990)对好几类搜寻问题进行了研究。Harrison等人的实验设计了如下实验环境:在系列产品组中, 被试第t期只能抽样出一个价格(pt=1);在可变产品组中, 被试每次可以购买一个产品, 由pt个报价组成;在固定产品组中, 被试只能在一个期间抽取产品(t=1)。实验结果表明, 被试在可变产品组的确实在充分利用了这一点, 选取的产品大于pt=1的序列产品组, 而搜寻所用的时间也比t=1的固定产品组多, 赚得更高的利润。但是非参数检验结果显示出并不显著地增加利润。

Carpenter and Rudisill(2003)在讨价还价的工作搜寻实验中, 对有其他选择的劳动力管理问题进行了探讨, 在模型中其他选择的估值能够内生地决定, 并且估值是随机地从均匀分布中选择, 实验的研究结果发现, 去搜寻但未接受其他选择的卖方比没有进行搜寻的卖方的还价更高。

在实验中, 被试的非常接近最优策略的决策非常难得, 是因为搜寻问题的最优策略很难通过推导获得。然而, 在被试对参数变化作出反应的时, 异常现象在实验中还是出现了。此外, 与假设风险中性下的最优搜寻量相比, 研究者发现被试往往还是搜寻过少。若诱导出风险中性, 或对风险厌恶的程度加以度量, 并且对实验中看出的搜寻不足现象用它们来检验、用风险厌恶来进行理性化, 则会使研究收获颇丰。类似的, 若能够清楚能否运用启发式规则得到非常接近于最优结果是非常有益的。Moon and Martin(1990)的计算机仿真实验显示出确实能够做到。

(二) 产品搜寻 1. 传统购物搜寻买方对于产品的购买, 传统方式是在实体店并且可以“货比三家”的市场环境中进行。同样地, 可以将工作搜寻的思路推广应用于买方“货比三家”、卖方有权定价的市场实验中。卖方为制定出最有利于自己的价格, 必须清楚买方的搜寻方式。

早期文献中的搜寻模型中并不包含交易(Diamond and Maskin, 1979;Mortensen, 1982), 之后出现了随研究交易与搜寻过程交错的方法(Muthoo, 1995), 近期有研究直接将搜寻市场作为一种内生的选择(Atakan and Ekmekci, 2012), 直至Board(2014)将买方有权选择其他产品时, 在价格上实施了顺序搜寻优化机制。

众多理论及模型都预测市场中将出现价格分歧, 这种差异和分歧更多内生地取决于卖方的购物习惯。如, Yavas(2002)将可选择的其他产品作为变量, 考虑其内生性, 由利润最大化内生地决定对其他产品的选择;Gregher et al. (1988)给出了支持部分理论模型的实验证据。又如, Binmore et al.(1989)进行了理论上分析和预测:买方是否有其他产品的选择权与最终交易不相关。其随后的实验结果表明, 预测是正确的, 在声誉效应或不完全信息很严重时, 则买方对其他产品的选择权与最终交易不立即相关。对于转向其他产品的交易方, 搜寻产出总体是有效率的, 并且交易者相对地接近于最优搜寻策略(Feri and Gantner, 2011)。

不同市场环境、不同搜寻方式导致与之匹配有着不同的的制度, 其效率是不同的。比较不同交易制度的市场效率的实验研究已经出现了许多, 双向拍卖的市场效率比所有其他可比的交易制度都高。Kirchkamp et al.(2009)发现在第一价格拍卖中, 买方有其他产品选择权比没有时交易价格显著地高, 收益的溢价明显更高。密封式第一价格拍卖比第二价格拍卖的收益更多。表 3中总结了其他几项有代表性的比较研究:

| 表 3 不同交易制度的市场效率比较(百分比) |

此外, 现实中的某些明显的异常搜寻模式再现于实验室中, 是一个很有意义的研究方向。如, Pratt et al. (1979)发现, 总体上, 各类消费品之间存在的价格差异是其平均价格的线性函数。如果对于搜寻成本更高的昂贵产品, 则此结果合理。但是, 除此之外还有一种与之矛盾的行为解释:买方在购买产品时所在意的边际收益(MR)不是按照绝对额而是按照百分比计算的, 所以, 若35元的一本书能够为其节省5元, 而均值500元的烤箱能够为其节省20元, 那么, 买者的搜寻时间将更多的用于前者。

2. 在线购物搜寻行为在线购物的搜寻行为能够减少交易成本, 提高市场效率。在电子市场中, 当买方能够使用强有力的搜寻工具, 能够免费出价、轻易找到产品以及网上购物的信息, 搜寻成本基本上减少到零。参与者花费时间和精力完成搜寻任务, 导致存在明显的搜寻成本。从网络实验的初步结果可以看出, 搜寻任务的复杂性及搜索引擎的性能。搜寻策略和参与者的经验是决定搜寻成本和绩效的决定因素(Kumar and Lang, 2004)。

从上世纪90年代, 世界网址开发以来, 互联网日益成为买方重要的信息来源。购物者使用搜索工具查找要购买产品的信息(包括价格, 设计, 风格, 评论等), 即使最终交易离线完成。由于搜索成本是影响买方的购买决策、卖方定价的重要因素(Stahl, 1989;Stahl, 1996), 因而, 买方通常倾向于制定一定的搜索策略, 更好地管理搜索过程, 减少搜索成本。

很少有研究专注于研究有经验地网络搜索成本。在过去信息经济学领域的研究表明, 互联网技术和电子市场降低买家的搜寻成本(例如, Bakos, 1997;Malone et al., 1987;Spink, 2002)。搜索成本经常被认为是一个影响其他变量的参数(Bakos, 1997;Malone et al., 1987;Smith et al., 1999;Stahl, 1989, 1996)。然而, 通过简单地假设有能力减少或消除互联网搜索成本。

更具体地说, Smith et al.(1999)发现在价格水平、价格弹性和价格离差三个维度中, 降低了搜索成本, 提高了互联网市场的效率。同质产品(Brynjolfsson and Smith, 2000)和差异化的产品(Bakos, 1997;Smith et al., 1999)都较低的搜寻成本会导致较低的价格。较高的价格弹性(绝对值)也可能产生于在网络上买方的较低搜寻成本(Smith et al., 1999)。价格离散产生于高的搜寻成本(Stahl, 1989, 1996), 从而减少了搜寻成本导致较低的价格离差。

然而, 在网络市场中, 价格离散仍然显著(Smith et al., 1999)。一个原因是, 在互联网市场上搜索成本尽管低于传统市场, 但仍然显着。一般来说, 搜索成本可以影响顾客对价格差异的感知, 导致某些买方比其他人支付更高的价格(Salop and Stiglitz, 1977)。因此, 更高的搜索成本降低买方的感知。另一个原因是, 对一些店铺而言, 在网上购物更方便, 因为在互联网市场上的差异, 如网站的知名度, 网络广告, 和门户网站的位置等原因导致的。在网上卖方提供了更多的便利, 对时间敏感的买方索取额外费用(Smith et al., 1999)。虽然搜索引擎对买方是免费的, 但卖家支付搜索引擎费用以便在搜索结果中提供显眼的位置, 也付费广告宣传横幅以增加产品曝光。因此, 对于某些产品, 卖方通过网络搜索工具可以更方便地向买方收取更高的价格。

除了对价格有影响, 减少搜寻成本, 在电子市场中对异质产品的供给影响也非常显著(Bakos, 1991, 1997)。Bakos(1997)发现, 为获得价格和产品信息而减少的搜寻成本, 通常能够提高市场效率, 但也会因此而减少在分化市场的卖方利润。为了避免在市场上对价格控制力的损失, 卖方可能会利用某些策略, 如勾结, 增加产品的差异化, 隐瞒一些信息等方式, 增加买方进行价格比较的难度, 以努力抵消最初降低的搜索成本。

(三) 信息搜寻许多心理学的研究都是与购买决策行为信息有关的。此类研究成果与上述关于工资与价格的搜寻问题的工作搜寻研究成果类似:买者对搜寻有影响的某些因素不够敏感, 如, 信息的准确性和信息成本;而对原本与搜寻无关的因素却过分敏感, 如, 信息来源和可得信息总量等(Connolly and Gilani, 1982)。此外Connolly and Thorn(1987)的研究还发现, 给被试建立一个把信息有效地转化为决策的决策目标后, 被试购买信息时的差错就减少了大约一半。

若能够将心理学家的研究成果进一步延伸到经济学领域, 那会使得经济学的实验成果更为丰富色, 因为在经济模型中, 信息的价值是从其在决策过程所发挥的作用中推导出来的。因此, 信息市场往往与其他资产市场等市场结合在一起(Sunder, 1991, Copeland and Friedman, 1992)。

毫无疑问, 互联网已经和将继续影响买方的信息搜索行为。对实践者而言, 尤其是搜索引擎公司, 提升搜索引擎界面设计非常有成效。例如, 雅虎已经开始了理解其用户在网络搜寻背景下的目标研究(Rose and Levinson, 2004)。互联网对于大多数定期使用的买方往往是初步的主要信息源, 从而减少了对传统信息资源的使用依赖和重要性, 提升市场交易效率(Peterson and Merino, 2003)。

五、 实验研究实例:顺序搜寻的“接受否则拒绝”交易制度在买方可以选择其他产品时, 当前卖方对其产品价格的控制力增强还是减弱?已有研究文献中常用的讨价还价、密封式第一价格和第二价格拍卖等交易制度都不完全适合此问题研究和市场环境, 因此, 需要选择和修正与之匹配的市场交易制度。主要从两方面考虑:一方面, 由于买方有其他可供选择的产品, 因此, 在交易过程中应该加入搜寻过程;另一方面, 虽然将搜寻过程加入到简单讨价还价机制中, 可以消除讨价还价理论中的一些不令人满意的特征(Rami Zwick, 1999), 但是由于在讨价还价博弈中, 无法达成协议与陷入高成本的拖延的概率却不可忽略不计, 因此, 采取“接受否则退出”的议价方式。综上, 针对本研究问题, 采用顺序搜寻的“接受否则退出”(take-it-or-leave-it)市场交易制度。

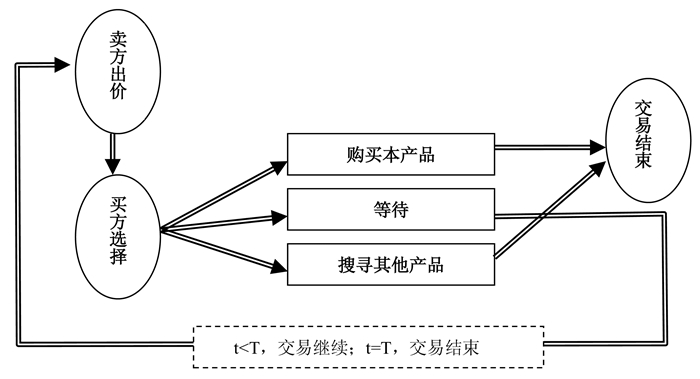

实验为被试间的实验设计(Between-Subjects design), 是一个随机化多因子实验设计(randomized block factorial design, RBF)。实验设计是基于顺序搜寻模型的理论研究(Board and Pycia, 2014), 存在买方对产品估值作为私人信息而卖方出价公开的单边不对称信息。当买方有其他产品可供选择时, 对于卖方既定价格, 买方可采取立即购买、等待或者转而去搜寻其他产品三种选择方式, 顺序优化机制可价格上得以实施(Skreta, 2006)。搜寻购买过程如下图 2所示。

|

图 2 买方顺序搜寻其他产品的交易过程 |

实验主要由三个任务局组成:买方没有可供选择的其他产品、买方有市场外生的选择其他产品的权利和有市场内生的选择其他产品的权利, 每个任务局按照参数的不同取值, 又分为三个不同的轮次, 共计九个不同的轮次。为完成实验, 共计在浙江大学CC98论坛上招募了260个被试, 于2015年1月结束。在浙江大学实验社会科学实验室共进行了九场实验, 平均每场30人, 剩余20名被试参与了最后一场实验。为避免产生学习效应(Learning Effect), 严格保证每个被试只参与其中一场实验。

实验的微观经济环境及制度设置如下:

1) 环境:每个场次有N=30个被试。售卖的唯一种类产品是由作为卖方的被试以0成本供应(即无弹性供给)。每个被试i(包括作为卖方和买方的被试)都知道, 所有k的价值Vk都是独立地从[0, V]上的均匀分布密度函数中抽取出来的。开始时, 对于所有的i≠j, 每个作为买方的被试只知道他自己的Vi, 而不知道别人的Vj。因此, ei=(Vi, V, N)。

2) 信息空间中被试的产权:语言集M包括针对售卖产品以试验中代币表示的出价。在每一t(t≤T, T为总期数)期, 每个作为卖方的被试只允许提交一个出价, 因此, mi=bi就是i的出价, 0≤bi<1000, i=1, …, n, 则m=(b1, …, bn)是n个作为卖方的被试发送的信息集。

3) 收入空间中被试的报酬产权制度:

收入空间中制度规则特征I=(I1, …, IN), 这里I1=[h1(m), …, hN(m)], 组成收入集H=[h1(m), …, hN(m)]。在报酬产权制度中将区别两种不同的制度:买方没有其他可供选择的产品和买方有其他可供选择的产品。

在买方没有没其他可供选择的产品的情况下, 如果在t期买方j接受了卖方i的报价, 则买方j可以获得δt-1(v-bit), 而卖方i可获得δt-1bit支付, 其中δ为贴现率;如果买方j不接受卖方i的报价, 则被试i和j均获得0支付。在买方有其他可供选择的产品的情况下, 如果买方j选择接受了卖方i的报价或者等待, 则双方可以获得的支付同上;如果买方j搜寻其他可供选择的产品并成功交易, 则买方获得δt-1wjt支付, 其中wjt为买方j在t期对此可供选择产品的估值;而卖方i获得0支付。

4) 被试行为

被试行为是将环境ei转化为依赖于制度Ii的出价bi, 如果i被分配的价值是Vi, 那么ei=(Vi, V, N), 且被试的行为可以表示如下:

bi=βi[ei/I]=β1i[ei/I], 如果买方无其他可供选择的产品, ∀i

bi=βi[ei/I]=β2i[ei/I], 如果买方有其他可供选择的产品, ∀i

5) 系统绩效

假设实验环境是由Q个交易组构成, q=1, …, N/2。可以用比例Qp/Q, 即交易成功次数占总交易次数的比例。系统效率可被定义为Vw(q)/Vh(q), 其中, Vw(q)为交易成功时买方的分配价值, Vh(q)是q个交易组中, 各组交易成功中买方的最高分配价值。第二种绩效测度手段是Q组交易的平均效率:

此实验在如下方面进行了尝试:首先, 在国内外的研究中首次尝试采用实验手段对买方有其他产品选择权如何影响卖方对其产品价格的控制力问题进行探讨, 探索解决实证检验相关理论研究结论的难题;其次, 对合谋议价进行市场内生化的机制进行了改进, 使买方的其他产品选择权的内生化过程更符合现实和市场需要;最后, 针对所研究问题所处的特殊的市场环境, 设计了与之匹配的引入搜寻过程的“接受否则退出”的交易制度。

该实验得出了以下几方面的结论:无论是一个或多个买方参与交易, 对卖方的价格控制力都不存在显著影响;在进行的多期交易时, 卖方对产品价格的控制力逐渐减弱, 但是不会趋向于达到边际成本的竞争价格, 并且减弱的速度也并非如有些理论研究(Coase, 1972)所预测的非常快;当产品的等待成本有差异时, 卖方的价格控制力也存在显著差异, 并且是价格控制力随等待成本的增加而减少;最后, 得出最为核心的结论是, 买方是否拥有其他产品的选择权对卖方的价格控制力有着显著影响, 当买方有购买其他产品的选择权时, 卖方的价格控制力减弱, 但是其他产品选择权是内生还是外生变量对卖方价格控制力没有明显地影响。此研究结论意味着, 买方是否有其他产品可供选择, 能够减缓一个卖方垄断所带来的问题, 对于并购以及对于规制和反垄断都有着重要意义。

| [] |

Board, S.

and Pycia, M.

, 2014, "Outside Options and the Failure of the Coase Conjecture". , The American Economic Review , 104 (2) , 656–671.

( 0) 0)

|

| [] |

Braunstein, Y. M.

and Schotter, A.

, 1982, "Labor Market Search:An Experimental Study". , Economic Inquiry , 20 (1) , 133–144.

( 0) 0)

|

| [] |

Clower, R.

and Leijonhufvud, A.

, 1975, "The Coordination of Economic Activities:A Keynesian Perspective". , The American Economic Review , 65 (2) , 182–188.

( 0) 0)

|

| [] |

Coase, R. H.

1972, "Durability and Monopoly". , JL and Econ , 15 , 143.

( 0) 0)

|

| [] |

Coppinger, V. M.

, Smith, V. L.

and Titus, J. A.

, 1980, "Incentives and Behavior in English, Dutch and Sealed-Bid Auctions". , Economic Inquiry , 18 (1) , 1–22.

( 0) 0)

|

| [] |

Davis, D. D.

and Holt, C. A.

, 1994, "Market Power and Mergers in Laboratory Markets with Posted Prices". , The Rand Journal of Economics , 467–487.

( 0) 0)

|

| [] |

Fiorina, M. P.

and Plott, C. R.

, 1978, "Committee Decisions under Majority Rule:An Experimental Study". , American Political Science Review , 72 (02) , 575–598.

( 0) 0)

|

| [] |

Fouraker, L. E.

and Siegel, S.

, ,

1963, Bargaining Behavior, New York: McGraw-Hill .

( 0) 0)

|

| [] |

Friedman, J. W. and Hoggatt, A. C., 1980, An Experiment in Noncooperative Oligopoly (Vol. 1), JAI Press (NY).

( 0) 0)

|

| [] |

Fuchs, W.

and Skrzypacz, A.

, 2010, "Bargaining with Arrival of New Traders". , The American Economic Review:802-836. , 802–836.

( 0) 0)

|

| [] |

Goodfellow, J.

and Plott, C. R.

, 1990, "An Experimental Examination of the Simultaneous Determination of Input Prices and Output Prices". , Southern Economic Journal , 969–983.

( 0) 0)

|

| [] |

Grant, S.

, Kajii, A.

, Menezes, F.

and Ryan, M. J.

, 2006, "Auctions with Options to Re-Auction". , International Journal of Economic Theory , 2 (1) , 17–39.

( 0) 0)

|

| [] |

Grether, D. M.

and Plot, C. R.

, 1984, "The Effects of Market Practices in Oligopolistic Markets:An Experimental Examination of the Ethyl Case". , Economic Inquiry , 22 (4) , 479–507.

( 0) 0)

|

| [] |

Harrison, G. W.

1988, "Predatory Pricing in a Multiple Market Experiment:A Note". , Journal of Economic Behavior and Organization , 9 (4) , 405–417.

( 0) 0)

|

| [] |

Hoggatt, A. C.

1959, "An Experimental Business Game". , Behavioral Science , 4 (3) , 192–203.

( 0) 0)

|

| [] |

Hong, J. T.

and Plott, C. R.

, 1982, "Rate Filing Policies for Inland Water Transportation:An Experimental Approach". , The Bell Journal of Economics , 1–19.

( 0) 0)

|

| [] |

Hurwicz, L., 1960, Optimality and Informational Efficiency in Resource Allocation Processes (pp. 27-46), Stanford University Press.

( 0) 0)

|

| [] |

Hurwicz, L.

1973, "The Design of Mechanisms for Resource Allocation". , The American Economic Review , 63 (2) , 1–30.

( 0) 0)

|

| [] |

Isaac, R. M.

and Plott, C. R.

, 1981, "The Opportunity for Conspiracy in Restraint of Trade:An Experimental Study". , Journal of Economic Behavior and Organization , 2 (1) , 1–30.

( 0) 0)

|

| [] |

Jarecki, H. G.

1976, "Bullion Dealing, Commodity Exchange Trading and the London Gold Fixing:Three Forms of Commodity Auctions". , Bidding and Auctioning for Procurement and Allocation , 1469–154.

( 0) 0)

|

| [] |

Jung, Y. J.

, Kagel, J. H.

and Levin, D.

, 1994, "On the Existence of Predatory Pricing:An Experimental Study of Reputation and Entry Deterrence in the Chain-Store Game". , The Rand Journal of Economics , 72–93.

( 0) 0)

|

| [] |

Kogut, C. A.

1990, "Consumer Search Behavior and Sunk Costs". , Journal of Economic Behavior and Organization , 14 (3) , 381–392.

( 0) 0)

|

| [] |

Lippman, S. A.

and McCall, J.

, 1976, "The Economics of Job Search:A Survey". , Economic inquiry , 14 (2) , 155–189.

( 0) 0)

|

| [] |

McAfee, R. P.

and Vincent, D.

, 1997, "Sequentially Optimal Auctions". , Games and Economic Behavior , 18 (2) , 246–276.

( 0) 0)

|

| [] |

Menezes, F. M.

and Ryan, M. J.

, 2009, "Coasian Dynamics in Repeated English Auctions". , nternational Journal of Game Theory , 38 (3) , 349–366.

( 0) 0)

|

| [] |

Mestelman, S.

and Welland, D.

, 1991, "The Effects of Rent Asymmetries in Markets Characterized by Advance Production:A Comparison of Trading Institutions". , Journal of Economic Behavior and Organization , 15 (3) , 387–405.

( 0) 0)

|

| [] |

Millner, E. L.

, Pratt, M. D.

and Reilly, R. J.

, 1990, "Contestability in Real-Time Experimental Flow Markets". , The Rand Journal of Economics , 584–599.

( 0) 0)

|

| [] |

Miller, R. M.

, Plott, C. R.

and Smith, V. L.

, 1977, "Intertemporal Competitive Equilibrium:An Empirical Study of Speculation". , The Quarterly Journal of Economics , 599–624.

( 0) 0)

|

| [] |

Ockenfels, A.

and Selten, R.

, 2005, "Impulse Balance Equilibrium and Feedback in First Price Auctions". , Games and Economic Behavior , 51 (1) , 155–170.

( 0) 0)

|

| [] |

Peterson, R. A.

and Merino, M. C.

, 2003, "Consumer Information Search Behavior and the Internet". , Psychology and Marketing , 20 (2) , 99–121.

( 0) 0)

|

| [] |

Plott, C. R.

and Sunder, S.

, 1982, "Efficiency of Experimental Security Markets with Insider Information:An Application of Rational-Expectations Models". , The Journal of Political Economy , 663–698.

( 0) 0)

|

| [] |

Plott, C. R.

and Smith, V. L.

, 1978, "An Experimental Examination of Two Exchange Institutions". , The Review of Economic Studies , 45 (1) , 133–153.

( 0) 0)

|

| [] |

Plott, C. R., 1979, "The application of laboratory experimental methods to public choice."

( 0) 0)

|

| [] |

Rassenti, S.

, Reynolds, S. S.

, Smith, V. L.

and Szidarovszky, F.

, 2000, "Adaptation and Convergence of Behavior in Repeated Experimental Cournot Games". , Journal of Economic Behavior and Organization , 41 (2) , 117–146.

( 0) 0)

|

| [] |

Reiter, S.

1977, "Information and Performance in the (New) Welfare Economics". , The American Economic Review , 67 (1) , 226–234.

( 0) 0)

|

| [] |

Rose, D. E. and Levinson, D., 2004, May, "Understanding User Goals in Web Search", In Proceedings of the 13th International Conference on World Wide Web (pp. 13-19). ACM.

( 0) 0)

|

| [] |

Schotter, A.

and Braunstein, Y. M.

, 1981, "Economic Search:An Experimental Study". , Economic Inquiry , 19 (1) , 1–25.

( 0) 0)

|

| [] |

Skreta, V.

2006, "Sequentially Optimal Mechanisms". , The Review of Economic Studies , 73 (4) , 1085–1111.

( 0) 0)

|

| [] |

Siegel, S. and Fouraker, L. E., 1960, "Bargaining and Group Decision Making:Experiments in Bilateral Monopoly."

( 0) 0)

|

| [] |

( 0) 0)

|

| [] |

Smith, V. L., 1964, "Effect of Market Organization on Competitive Equilibrium" The Quarterly Journal of Economics:182-201.

( 0) 0)

|

| [] |

Smith, V. L.

1976, "Experimental Economics:Induced Value Theory". , The American Economic Review , 66 (2) , 274–279.

( 0) 0)

|

| [] |

Smith, V. L.

1982, "Microeconomic Systems as an Experimental Science". , The American Economic Review , 72 (5) , 923–955.

( 0) 0)

|

| [] |

Smith, V. L., 1991, Papers in Experimental Economics, Cambridge University Press.

( 0) 0)

|

| [] |

Smith, V. L.

and Williams, A. W.

, 1981, "On Nonbinding Price Controls in a Competitive Market". , The American Economic Review , 71 (3) , 467–474.

( 0) 0)

|

| [] |

Wilde, L. L.

1980, "The Economics of Consumer Information Acquisition". , Journal of Business , 143–158.

( 0) 0)

|

| [] |

Williams, F. E.

1973, "The Effect of Market Organization on Competitive Equilibrium:The Multi-unit Case". , The Review of Economic Studies , 40 (1) , 97–113.

( 0) 0)

|

| [] |

Werden, G. J.

, Joskow, A. S.

and Johnson, R. L.

, 1991, "The Effects of Mergers on Price and Output:Two Case Studies From the Airline Industry". , Managerial and Decision Economics , 12 (5) , 341–352.

( 0) 0)

|

| [] |

Zwick, R.

and Chen, X. P.

, 1999, "What Price Fairness? A Bargaining Study". , Management Science , 45 (6) , 804–823.

( 0) 0)

|