①证券分析师包括买方分析师和卖方分析师,其中买方分析师多供职于基金公司,主要为机构内部提供分析报告;卖方分析师多供职于券商,需基于独立的视角提供分析报告,且分析报告可以公开获得。本文所指分析师均为卖方分析师。

随着行为金融的发展,投资者情绪理论已成为解释一系列股票市场异象的重要理论。根据Baker and Wurgler(2006)的经典定义,投资者情绪是市场参与者对未来股市的一种悲观或者乐观的先验判断,亦可视为他们的相对投机倾向。事实上,投资者情绪不仅会影响股票收益,也会影响作为市场参与者的分析师。尽管分析师是证券市场上理性声音的代表,基于刺激交易量,从而获取佣金收入的动机,分析师仍有可能“随波逐流”,迎合市场行情而发布有偏的盈利预测报告。近年来,这一问题已逐渐引起学术界的关注。Qian(2009)基于美国的数据发现,分析师的盈利预测存在着显著的乐观偏差,且这种乐观偏差具有明显的时变特征:在投资者情绪乐观的年度,分析师的预测也更加乐观;Hribar and McInnis(2012)同样以美国作为研究对象,发现投资者情绪与分析师的盈利预测偏差存在着正的相关性;Corredor et al.(2014)以法国、德国、西班牙、英国等欧洲四个主要经济体作为研究对象,亦发现相似的结论。

以上研究均以国外发达市场作为研究对象,然而,分析师是伴随着资本市场的发展而产生的,同样的结论不一定适用于新兴市场。国内一些学者也已经进行了初步探索。伍燕然等(2012)基于沪深300指数成分股2006年1月-2010年12月的数据发现,投资者情绪结合利益驱动能够解释分析师盈利预测的乐观偏差;游家兴等(2013)建立了“声誉博弈”模型发现,分析师为了提高自身声誉,会迎合投资者的先验信念(即情绪)而发布报告,并以2001-2008年分析师对A股的盈利预测和股票评级数据进行了实证检验;王博(2014)构建了基于投资者情绪的资产定价理论模型,认为投资者情绪导致价格偏离内在价值并导致高的波动率和价格泡沫,可以模糊数字为基础构建基于投资者情绪的行为投资组合。然而,这些文章并未对投资者的类型进行区分。分析师的服务对象包括个人投资者和机构投资者,而个人投资者和机构投资者在信息来源、投资策略等方面存在着明显差异。个人投资者通常被称为“噪声交易者”,他们的专业程度有限,交易行为容易受到小道消息、个人心理因素的影响,而机构投资者拥有专业优势和资金优势,且投资组合更加多元化(Chakravarty,2001)。尽管机构投资者通常被视为“理性交易者”,但机构投资者也可能存在认知偏差。Chuang and Susmel(2011)发现,个人和机构投资者在交易中都存在着过度自信行为,且这种行为在牛市中更加明显;王美今和孙建军(2004)发现,机构投资者可以显著影响A股股市的收益,并反向修正波动率,说明机构投资者是潜在的“噪声交易源”。现有文献已经试图区分个人投资者情绪和机构投资者情绪,并分析二者对股票市场的异质影响。Brown and Cliff(2004)用美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)的调查数据来衡量个人投资者情绪,用投资者智能(Investor Intelligence)的调查数据来衡量机构投资者情绪,发现机构投资者情绪对高市值股票的影响要大于个人投资者情绪;张强等(2007)基于“央视看盘指数”发现,机构投资者情绪是影响股票价格的重要因素,但个人投资者情绪对股价的影响并不显著;Schmeling(2008)发现,机构投资者情绪可以准确预测股票收益,但个人投资者情绪通常反向预测股票收益。可见在股票市场上,个人、机构投资者情绪扮演的不同角色已经被广泛发现,但二者对分析师的影响有何异同,现有研究并未给出明确答案。本文将区分个人和机构投资者情绪,探讨二者对分析师乐观行为的影响,并进一步研究它们之间的关系是否对称于公司的截面特征。

本文的主要贡献如下:第一,现有文献虽然发现了分析师的行为会受到投资者情绪的影响,但个人和机构投资者情绪对分析师的影响是否存在差异、存在何种差异尚无定论。而本文考虑了投资者的异质性特征,并首次基于我国市场探讨个人和机构投资者情绪对分析师乐观偏差的影响;第二,我们发现,机构投资者情绪对分析师的影响要大于个人投资者情绪,说明机构投资者才是导致分析师乐观偏差的主要因素;第三,在考虑了公司的截面特征后,我们发现,投资者情绪对分析师乐观偏差的影响并不对称。本文的研究丰富了我国分析师乐观行为的研究,亦有助于投资者合理地利用分析师的盈利预测报告进行决策。论文余下部分安排如下:第二部分为理论分析和研究假设,第三部分为研究设计,第四部分为实证结果,第五部分总结全文。

二、理论分析与研究假设分析师作为证券市场上的专业人员,理应根据公司的基本面信息进行盈利预测,其行为不应受到投资者情绪的影响。然而,分析师有迎合投资者情绪而发布报告的动机。首先,分析师受雇于券商,为券商服务才是分析师的主要工作目的。而由于我国股票市场存在着严格的卖空限制①,分析师需要发布更加乐观的报告来刺激交易量,从而为券商争取更多的经纪收入(Jackson,2005)。丁方飞、张宇青(2012)发现,我国分析师盈利预测的偏离度与相应的股票交易增量存在着显著正相关关系,说明分析师存在着利用其研究报告为经纪利益服务的倾向;另一方面,“声誉机制”也可以对分析师的乐观行为起到一定的抑制作用,长期来看,分析师发布不实报告将使分析师或者券商的声誉受损,影响他们的长远利益(王宇熹等,2012)。分析师在不同市场环境中的行为即是权衡个人利益和声誉的结果:当投资者情绪高涨时,投资者普遍高估企业的投资价值(Brown and Cliff,2005),此时投资者更容易相信分析师的乐观性报告,分析师迎合投资者情绪发布报告不仅不会对声誉有太大的损伤,还能进一步刺激交易量,且能吸引那些尚未进入市场的投资者急不可耐地涌入股市,给券商争取更多的佣金收入;此外,公司的增发、配股等再融资行为也具有择时性,企业更偏好于在投资者情绪高涨时进行这些活动(徐枫和胡鞍钢,2012),这也意味着分析师要顺势而为,以抬高盈利预测的方式来争取这部分业务;但当投资者情绪低落时,投资者信心不足,普遍低估企业的价值,分析师的乐观行为也会收敛。

①我国2010年3月才开始试点“融资融券”业务,且“融券”业务交易额在券商所占的比例非常微小。

另一方面,分析师的信息来源既包括财务报表、业绩预告等公开信息,也包括通过实地调研或与管理层电话沟通等渠道获取的内部信息。但我国上市公司普遍存在着盈余管理现象,其披露的财务报告信息质量较差,可信度不高(伊志宏等,2010),这加剧了分析师向管理层获取内部信息的需求。谭跃等(2013)发现,在我国,私有信息已成为分析师与公司管理层之间的有价交换物品,分析师需要去迎合管理层,发布他们“喜欢的”乐观报告来获取这部分信息。管理层偏好乐观的预测,不仅是出于向外部投资者发布有利信号的考虑,亦是因为本身固有的乐观主义:已有文献发现,管理层普遍存在着过度自信的心理特征,即管理层普遍高估个人能力与企业未来的业绩(余明桂等,2006);又根据心理学中的社会影响理论,个人的心理特征会受到外部社会环境的感染,来自外部市场的乐观或悲观情绪可以“塑造”管理层的个人情绪,这使得管理层的过度自信具有时变性,它会随着投资者情绪的上涨而加强,典型的例子是它们在投资者情绪高涨时盲目增加企业的投资(花桂如等,2011)。如此说来,分析师在投资者情绪乐观时就更有动机发布乐观的盈利预测去迎合管理层。基于上述分析,我们提出有待验证的假设1:

假设1:个人、机构投资者情绪越乐观,分析师的乐观偏差越大。

在我国,个人投资者的数量占绝对优势:根据中国证券业协会发布的《中国证券业发展报告(2014)》,我国99.62%的投资者账户为自然人账户,仅有0.38%的投资者账户为机构账户。然而,券商的主要业务来自于机构投资者。与个人投资者相比,机构投资者具有巨大的资金优势,其巨额交易量可以给券商带来可观的佣金收入①;另外,在我国,证券投资基金等机构投资者并不能直接从事证券的交易活动,而需租用券商的交易席位,这样分析师通常可以从机构客户中获得交易佣金的“分仓收入”,这使得分析师具有极大的动机去迎合机构投资者。姚禄仕等(2014)发现,这种“分仓收入”的收益分配模式给分析师带来了巨大的利益冲突压力,限制了分析师的客观性;此外,本土权威杂志《新财富》每年评选的“最佳分析师”也是由机构投资者评选,而一旦被评选为“最佳分析师”,分析师将会名利双收,并获得良好的职业发展机会②。故当机构投资者情绪高涨时,分析师更有可能迎合他们的非理性情绪发布过于乐观的报告,刺激交易量,争取佣金收入;个人投资者情绪尽管也能带来资产价值的高估,但由于他们微弱的市场影响力和对分析师职业发展较小的影响,对分析师预测行为的影响可能也比较小。基于上述分析,我们提出有待验证的假设2:

①根据《中国证券登记结算统计年鉴2014》的统计,截止2014年年末,在个人“一码通”账户中,市值10万元以下的账户所占的比例为72.84%,而在机构“一码通”账户中,市值10万元以上的账户所占的比例为79.07%。

②自2003年开始,《新财富》杂志借鉴美国《机构投资者》杂志的做法,推出由基金等机构投资者投票评选的中国内地资本市场“最佳分析师”,该排名是是中国本土第一份民间市场化分析师排名。如今,“新财富最佳分析师”已经成为业内公认的最具权威性的证券分析师排名,影响力不断扩大;上榜的最佳分析师普遍获得了所在公司的器重,年薪可达数百万。见http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-08/15/c_125178346.htm 的报道。

假设2:机构投资者情绪对分析师乐观偏差的影响大于个人投资者情绪。

已有研究表明,投资者情绪影响股票收益,且股票收益对投资者情绪的敏感度受公司横截面特征的影响。Baker and Wurgler(2006)发现,那些规模小、上市时间短、波动率高等估值困难的股票更容易受到投资者情绪的影响,一方面,这些股票的套利成本过高,另一方面,这些股票更容易吸引投机者的目光;蒋玉梅、王明照(2010)发现,市盈率、股利率、波动率等指标较低的公司更容易受到情绪的影响,说明股票收益对情绪的敏感度因公司截面特征的不同而不同。那么,投资者情绪对分析师乐观偏差的影响是否因公司截面特征的不同而不同呢?根据Lim(2001)的研究,分析师在面临经营不确定和比较差的信息披露环境时,其最优行为就是做出更加乐观的预测。分析师这样做是出于理性考虑的,一方面,分析师可以增大预测的准确性;另一方面,分析师可以获得更多接触公司管理层的机会。故当公司的经营不确定性程度较高时,分析师的预测难度会加大,此时分析师更加依赖从管理层获得的内部信息,故分析师更有可能去迎合投资者情绪来发布有利于企业的预测。基于此,我们提出有待验证的假设3:

假设3:个人、机构投资者情绪对分析师乐观偏差的影响在经营不确定程度较高的公司要更大。

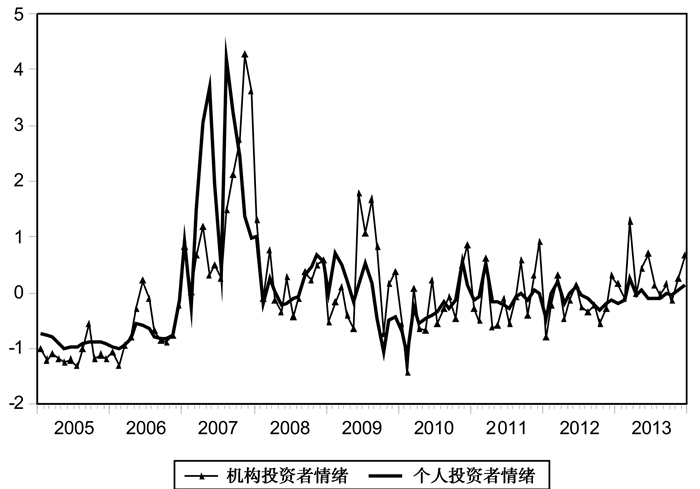

三、研究设计 (一) 投资者情绪的衡量投资者情绪的度量指标包括直接指标和间接指标两类,其中直接指标主要有《股市动态分析》杂志编制的好淡指数、耶鲁大学编制的投资者信心指数、央视看盘指数、基于网络在线挖掘法构造的情绪指数等;间接指标主要包括封闭式基金折价率、交易量或换手率、开户数量等(张紫琼等,2013)。Baker and Wurgler(2006)提出了根据NYSE换手率、封闭式基金折价率、股利溢价、IPO平均首日收益率、IPO首发股数、股权比例等6个变量进行主成分分析的方法,该方法可以很好地度量投资者情绪,目前已经被广泛应用,但这种方法并不能区分个人投资者情绪与机构投资者情绪。能够区分个人投资者情绪与机构投资者情绪的指标则相对较少,目前国外多用投资者智能(Investor Intelligence)指数来代替机构投资者情绪,用美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)指数来代替个人投资者情绪。国内能够区分个人和机构投资者情绪的指标则十分匮乏,诸如好淡指数和央视看盘指数的直接指标,他们的被调查人员均为专业人士,故仅能代表机构投资者情绪;而诸如封闭基金折价率之类的间接指标仅能衡量个人投资者情绪。经学者们的不懈探索,刘维奇、刘新新(2014)选取个人、机构投资者的月度新开户数量作为个人、机构投资者情绪的替代指标,并验证了其合理性;本文亦参照他们的做法,首先选取个人、机构投资者的月度新开户数量作为初始替代指标,为消除它们在数量级上的差异,根据平均值和标准差进行了标准化处理①;由于投资者情绪的变化可能会包含着对经济的理性预期,为剔除这一影响,我们将经标准化后的新开户数量对先行经济指数进行回归②,取其残差作为投资者情绪的代理变量。图 1为2005年1月-2013年12月个人、机构投资者情绪的时间序列图。

|

图 1 个人、机构投资者情绪的时间序列图 |

① 刘维奇、刘新新(2014)采用取对数的方式来缩小二者数量级上的差异,然而,由于个人投资者的开户数量大于机构投资者,取对数将直接导致个人投资者情绪大于机构投资者情绪。为了避免这种偏差,本文采取Z-score的方法对初始开户数量进行了标准化,即标准化后的数值=(原始数值-平均值)/标准差;在稳健性检验过程中,我们也采取了其他标准化的方法,如“Min-Max”标准化方法,结论并无实质性变化。

② 先行指数由中国经济景气监测中心负责监测,该指标可以揭示出经济的未来变化趋势。

由图 1可见,在2006-2007年的牛市中,情绪波动得最为厉害,符合历史事实;总体来说,机构投资者情绪的波动程度要大于个人投资者,且机构投资者情绪和个人投资者情绪之间似乎存在着一定的“领先-滞后”关系。进一步分析二者的相关性,它们的相关系数高达0.677,这可能因为,机构投资者是市场的“主力”,拥有巨额资金和更多的信息来源,而个人投资者的资金力量和专业程度有限,他们渴望能够跟准市场“主力”的投资节奏,有模仿机构投资者的动机,故机构投资者情绪和个人投资者情绪之间存在着单方向的影响,并且主要是机构投资者情绪在影响个人投资者情绪(刘维奇、刘新新,2014);通过SIC和AIC准则确定了0阶的滞后期后,我们根据式(1)将机构投资者情绪(Sentii)对个人投资者情绪(Sentip)进行正交化:

| $\text{Senti}{{\text{p}}_{\text{t}}}+{{\lambda }_{0}}+{{\lambda }_{1}}\text{Senti}{{\text{i}}_{\text{t}}}+{{\varepsilon }_{\text{t}}}$ | (1) |

取随机扰动项εt作为个人投资者情绪的最终代理变量,记为Sentipε,是去除了机构投资者影响的个人投资者情绪“新息”,可视为是剔除了对机构投资者跟从效应的“纯粹”个人投资者情绪。

(二) 分析师乐观偏差的衡量现有文献对于分析师预测偏差的普遍算法为用每股预测的实际值减去预测值,再用预测值来进行标准化(Hribar and McInnis,2012;Corredor et al.,2014),该数值越大,分析师的预测越趋于保守。为了更加直观地反映分析师的乐观程度,本文将该数值与-1相乘。用式(2)可表示为:

| $\text{Bia}{{\text{s}}_{\text{it}}}=-1\text{ }\!\!\times\!\!\text{ }\frac{\text{Actua}{{\text{l}}_{\text{it}}}+\text{Forecas}{{\text{t}}_{\text{it}}}}{\left| \text{Forecas}{{\text{t}}_{\text{it}}} \right|}$ | (2) |

其中Biasit表示分析师在t月对公司i的预测偏差;Actualit是公司i在次年的实际每股收益;Forecastit是所有分析师对公司i在t月对次年每股收益的一致盈利预测(consensus forecast),即跟踪公司i中所有分析师盈利预测值的中位数。当Biasit大于0时,表示分析师的预测为“乐观偏差”;当Biasit小于0时,表示分析师的预测为“悲观偏差”。参照许年行等(2012),我们用t月里具有乐观偏差的分析师所占的比例来衡量t月的乐观偏差,记为Biast。

(三) 其他变量本文主要控制以下变量对分析师乐观偏差的影响:(1)参照Qian(2009),分析师的预测误差是右偏分布(positively skewed)的,且这一统计属性加剧了分析师的乐观倾向, 则本文加入预测偏差的偏度值(Skewt)这一控制变量;(2)根据Chopra(1998)的研究,分析师的预测行为可能考虑到了经济周期的影响。他发现,当工业增长速度达到顶峰时,分析师的预测误差最大,而当工业增长速度降低时,分析师的预测误差有所减小,这说明分析师在进行盈利预测时,除了考虑公司层面的信息外,也会顾及宏观经济环境,故本文从金融发展、经济发展及物价水平三个方面加入了货币供给、工业产值增长速度①和生产价格指数三个宏观经济变量;(3)由于越接近财务报表公布日,分析师获取的信息越充分(白晓宇等,2007),故分析师在接近年底的预测更加准确,乐观偏差也会更小,本文根据分析师预测所在的月份设置了11个月份哑变量。

①为了消除春节日期不固定因素带来的影响,增强数据的可比性,国家统计局将1、2月的工业数据一起统计,一起发布。本文假设1、2月份的工业产值增长速度相同

为了探讨分析师对投资者情绪的敏感度是否对称于公司的截面特征,本文选取了规模、账面市值比、每股股利、资产负债率等四个表示公司特征的指标。其中,小规模公司受到外界的关注度低,相对于大规模公司来说信息透明度也比较低(Hong et al.,2000);账面市值比代表企业的成长性,账面市值比低的公司拥有更大的成长性,其经营前景具有更大的不确定性;现金股利可以减缓管理层和股东之间的委托-代理问题,提高公司治理水平(Zhang,2008);高资产负债率的公司财务风险高,面临着巨大的偿债风险和融资约束。因此,如果被跟踪的公司规模小、账面市值比低、股利支付率低或资产负债率高,这些公司的盈利波动更大,经营环境更加不确定。各主要变量的定义见表 1。

| 表 1 主要变量描述 |

为检验假设1,我们用全体样本回归式(3):

| $\begin{align} & \text{Bia}{{\text{s}}_{\text{t}}}={{\alpha }_{0}}+{{\alpha }_{1}}\text{Senti}{{\text{i}}_{\text{t-1}}}+{{\alpha }_{2}}\text{Senti}{{\text{p}}_{\varepsilon \text{t-1}}}+{{\alpha }_{3}}\text{Ske}{{\text{w}}_{\text{t}}}+{{\alpha }_{4}}\text{M}{{\text{1}}_{\text{t-1}}} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ +{{\alpha }_{5}}\text{Invalu}{{\text{e}}_{\text{t-1}}}+{{\alpha }_{6}}\text{PP}{{\text{I}}_{\text{t-1}}}+\sum{{{\varphi }_{\text{m}}}}\text{Mont}{{\text{h}}_{\text{m}}}+{{\mu }_{\text{t}}} \\ \end{align}$ | (3) |

其中Biast为t月分析师的乐观偏差;Sentiit-1为滞后1期的机构投资者情绪;Sentipεt-1为滞后1期的个人投资者情绪,Monthm为预测月份哑变量。其他变量的定义见表 1。

为检验假设3,本文选取了规模、账面市值比、股利支付率和资产负债率等四个截面特征。为了研究各个截面特征的影响,参考Corredor et al.(2014), 首先在每个月,根据每个公司上一年的截面特征从小到大进行排序,再等分为四部分(4个Quartile),分别计算各部分的乐观偏差;最后对首尾两个极端部分“1Q”(最小的25%)和“4Q”(最大的25%)的样本分别做回归,并比较“经营环境较复杂”(规模“1Q”、账面市值比“1Q”、股利支付率“1Q”、资产负债率“4Q”)和“经营环境较稳定”(规模“4Q”、账面市值比“4Q”、股利支付率“4Q”、资产负债率“1Q”)两组子样本中自变量系数的差异。该部分可用式(4)表示为:

| $\begin{align} & \text{Bias}_{\text{Q,t}}^{\text{j}}+{{\alpha }_{\text{Q,0}}}^{\text{j}}+{{\alpha }_{\text{Q,1}}}^{\text{j}}\text{Senti}{{\text{i}}_{\text{t-1}}}+{{\alpha }_{\text{Q,2}}}^{\text{j}}\text{Senti}{{\text{p}}_{\varepsilon \text{t-1}}}{{\alpha }_{\text{Q,}3}}^{\text{j}}\text{Ske}{{\text{w}}_{\text{t}}}+{{\alpha }_{\text{Q,}4}}^{\text{j}}\text{M}{{\text{1}}_{\text{t-1}}} \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ +{{\alpha }_{\text{Q,}5}}^{\text{j}}\text{Invalu}{{\text{e}}_{\text{t-1}}}+{{\alpha }_{\text{Q,}6}}^{\text{j}}\text{PP}{{\text{I}}_{\text{t-1}}}+\sum{\varphi _{\text{Q,m}}^{\text{j}}}\text{Mont}{{\text{h}}_{\text{m}}}+\mu _{\text{Q,t}}^{\text{j}}\text{Q}=1,4 \\ \end{align}$ | (4) |

其中j代表公司的截面特征,Q代表四分位值。假设2的检验则根据Sentiit-1和Sentipεt-1的系数以及t统计量的大小,并结合二者系数差异的Wald检验结果来确定。其中式(3)中,Wald检验的原假设为α2-α1=0;式(4)中,Wald检验的原假设为αQ,2j-αQ,1j=0。

(五) 数据来源与样本选择本文以分析师在t年对t+1年的每股收益预测数据作为初始样本,其中每股收益预测值的样本区间为2005年1月-2013年12月,每股收益实际值的样本区间为2006-2014年。样本期间之所以始于2005,是因为中国证券登记结算公司于2005年开始统计机构投资者开户数量的月度数据。为了计算分析师的一致盈利预测,剔除了相关数据缺失、重复的样本;为了避免异常值的影响,剔除了样本期间曾被ST、*ST的公司;由于金融、保险行业资本结构的异质性,故剔除了金融、保险行业的公司。经如上筛选,最后获得52103个公司-月度样本,平均每月包含482家公司的一致预测。分析师的预测数据及公司财务数据来自CSMAR数据库,投资者开户数量和其他宏观变量的数据来自Wind资讯数据库。

四、实证结果分析 (一) 描述性统计表 2列示了分析师乐观偏差(Biast)的描述性统计量。在Panel A全体样本中,分析师乐观偏差的均值高达0.799,说明平均每个月有79.9%的一致预测是过于乐观的;在Panel B各个截面特征子样本中,分析师乐观偏差的均值均大于0.7,说明各个子样本中均有70%以上的一致预测过于乐观,这验证了已有文献对于分析师乐观倾向的发现;在各个公司特征子样本中,随着公司经营不确定程度的减小,分析师的乐观偏差有减小的趋势:如在资产负债率(Debt)子样本中,“1Q”的均值(0.791)要低于“4Q”(0.803),说明财务风险越高,分析师的预测越趋于乐观;然而,标准差的变化并未呈现一致的特征:如随着公司账面市值比(BTM)的增大,分析师乐观偏差的标准差有增大的趋势,说当公司的价值被低估、收益比较稳定时,分析师的意见反而更加分散。

| 表 2 分析师乐观偏差 (Biast) 的描述性统计 |

表 3列示了自变量的描述性统计量。由于个人、机构投资者情绪均进行了标准化处理,它们的均值都为0;机构投资者情绪的标准差要大于个人投资者情绪,说明机构投资者情绪波动得更加厉害;可见机构投资者不一定比个人投资者理性,这与李志文等(2010)的结论是相似的。三个宏观控制变量在样本期间的变化幅度较大,如月度货币供给(M1)的最小值为9.281万亿,最大值达到33.726万亿,说明在样本期间,中国的宏观经济政策发生了较大变化。

| 表 3 自变量的描述性统计 |

本文用OLS方法来估计各变量的回归系数。为消除异方差的影响,t统计量使用White稳健统计量。模型估计的系数结果如表 4所示。另外,通过对残差和残差平方的Q检验,说明残差是平稳的。下文中区分公司特征回归的步骤亦相同,故将不再赘述。

| 表 4 投资者情绪对分析师乐观偏差的影响 (全样本) |

表 4列示了全样本的回归结果。其中第(1)列仅考虑机构投资者情绪,第(2)列仅考虑个人投资者情绪,第(3)列将二者同时考虑,第(4)列在第(3)列的基础上加入了宏观控制变量。第(1)列和第(2)列的结果显示,个人或机构投资者情绪的系数均显著为正,这初步验证了假设1,即分析师的盈利预测行为会随市场行情的变化而变化,市场情绪越高涨,分析师的预测也越乐观;相比第(1)列和第(2)列,第(3)列的R2有所增加,说明我们应该同时考虑个人和机构投资者情绪,二者缺一不可;在加入宏观控制变量后,机构投资者情绪(Sentiit-1)和个人投资者情绪(Sentipεt-1)在统计上仍然显著为正,这进一步验证了假设1,即分析师“捕风捉影”,其行为易受市场主体情绪的感染,当个人、机构投资者情绪高涨时,分析师“顺势而上”,其预测值会更加显著地偏离公司的基本面信息,而当个人、机构投资者情绪低落时,分析师则“逆流而下”,其乐观行为有所收敛。

通过对比机构投资者情绪(Sentiit-1)和个人投资者情绪(Sentipεt-1)的系数,我们发现,Sentiit-1的系数(0.063)要大于Sentipεt-1的系数(0.020),且Sentiit-1的t统计量(6.691)要大于Sentipεt-1(1.743);Wald系数检验亦验证了二者在统计上的差异。这说明,机构投资者的非理性情绪更容易引发分析师基于利益冲突的乐观行为,即分析师充分考虑了机构投资者情绪。

在控制变量中,Skewt的系数显著为正,说明分析师的乐观行为是因为考虑了盈利预测的偏度;宏观控制变量中,货币供给(M1t)和生产价格指数(PPIt)的系数均十分显著,说明分析师考虑了宏观经济基本面的变化。为进一步研究分析师的盈利预测行为是否对称于公司的截面特征,接下来我们根据各个特征的子样本对式(4)逐一作回归。回归结果见表 5。

| 表 5 投资者情绪对分析师乐观偏差的影响 (区分公司特征) |

如表 5所示,在各个公司特征子样本中,机构投资者情绪(Sentiit-1)与个人投资者情绪(Sentipεt-1)的系数均为正值,说明无论是否区分公司特征,分析师的盈利预测行为都会随着投资者情绪的上扬而更加乐观;尽管在规模(Size)“1Q”子样本中,Wald检验结果并不显著,但Sentiit-1的系数及White稳健t统计量均大于Sentipεt-1;其他七个子样本中,Wald检验均拒绝了原假设。这说明,即使区分了公司特征,分析师对于机构投资者情绪的敏感度亦大于个人投资者。再结合全体样本的结果可得知,机构投资者情绪的波动幅度要大于个人投资者,且对分析师的影响也大于个人投资者,假设2得到验证。

当公司截面特征为股利支付率(Dividend)时,“1Q”子样本中Sentiit-1和Sentipεt-1的系数均显著大于“4Q”子样本;这说明跟踪低股利支付率公司的分析师更易受到投资者情绪的影响;当截面特征为资产负债率(Debt)时,尽管“Difference”列并未通过统计检验,但“4Q”子样本中Sentiit-1和Sentipεt-1的系数均大于“1Q”子样本,且Sentipεt-1的显著性水平也大于“1Q”子样本,说明财务风险的增加使得分析师更易受市场情绪的感染。

然而,当特征变量j为规模(Size)时,跟踪大规模公司的分析师反而更易受情绪的感染;当特征变量j为账面市值比(BTM)时,价值型(高账面市值比)的公司也比成长型(低账面市值比)的公司更易受投资者情绪的感染。这两组子样本与假设3的预期相反,这说明当公司难以被估值、预测难度较大时,分析师不一定更易受情绪的影响。这其中可能的原因是,大规模、高账面市值比的公司往往是机构重仓股或者个人投资者优选的股票(Lemmon and Golubeva,2006;张宗新和王海亮,2013),故受投资者信念波动的影响也比较大,分析师在面对这样的公司时顺势而为,发布有偏的盈利预测去迎合管理层,以满足投资者对这些公司的信息需求。

(三) 稳健性检验式(3)和式(4)的估计可能存在内生性问题,因为投资者情绪与分析师的乐观偏差之间可能存在着双向因果关系:投资者情绪可以加剧分析师的乐观偏差,而分析师的乐观预测向市场传达了利好消息,从而进一步刺激投资者的乐观情绪,这将使得估计的参数不一致且有偏。为了解决这一潜在的内生性问题,我们采用2SLS(两阶段最小二乘法)对原方程逐一估计,Sentiit-1和Sentipεt-1的工具变量分别为Sentiit-2和Sentipεt-2。估计结果跟原方程并无实质性差异。2SLS回归结果见表 6。

| 表 6 稳健性检验-2SLS估计 |

其他稳健性检验包括:(1)采用公司市值,而非总资产作为公司规模的代表;(2)对资产负债率(总负债/总资产)的计算方法进行了调节,仅以“金融性负债”(如短期借款、长期借款等,不包括应付账款、预付账款等经营性负债)作为分子。上述两个敏感性检验均未对本文结论产生实质性影响,为表达简约,本文不将上述结果列示出来①。

① 相关表格留存备索。

五、结论无论是在国内还是国外,分析师的盈利预测行为都存在着乐观偏差。本文基于2005-2013年分析师对A股上市公司盈利预测的数据,重点研究个人和机构投资者情绪对分析师乐观偏差的影响。我们的结论表明,分析师的盈利预测行为具有时变性,他们会追踪个人和机构投资者情绪的变动。无论是个人还是机构投资者情绪高涨时,分析师的乐观偏差都会加大;此外,机构投资者情绪的波动幅度要大于个人投资者,且对分析师的影响也大于个人投资者,说明机构投资者情绪才是导致分析师乐观偏差的主要因素;再根据规模、账面市值比、资产负债率和股利支付率区分了公司的截面特征后,结论依然保持不变。另外,个人、机构投资者情绪对分析师的影响并不对称于公司特征,大规模、高账面市值比、低股利支付率、高资产负债率等公司特征可以加剧情绪对分析师乐观偏差的作用效果。

随着我国证券市场的发展,分析师的作用日趋重要,但分析师要发挥应有的作用,就应保持客观性,发布准确的盈利预测。然而,分析师的生存环境决定其行为是有偏的,基于利益考虑和向管理者获取信息的需求,他们的盈利预测行为需迎合个人、机构投资者情绪。故投资者在使用分析师的研究报告时,应当结合当前的市场主体情绪;另外,本文的结论亦能为监管部门制定分析师相关的政策提供参考,相关部门应建立对分析师适当的约束机制,增强其独立性,防止他们随着投资者情绪而“见风使舵”。

| [1] | 白晓宇、钟震、宋常,2007, "分析师盈利预测之于股价的影响研究",《审计研究》, 第1期,第91-96页. |

| [2] | 丁方飞、张宇青,2012, "基于佣金收入动机的机构投资者盈利预测偏离与股票交易量研究",《金融研究》,第2期,第196-206页. |

| [3] | 花桂如、刘志远、许骞,2011, "投资者情绪,管理者乐观主义与企业投资行为",《金融研究》,第9期,第178-191页. |

| [4] | 蒋玉梅、王明照,2010, "投资者情绪与股票收益:总体效应与横截面效应的实证研究",《南开管理评论》,第3期,第150-160页. |

| [5] | 李志文、余佩琨、杨靖,2010,"机构投资者与个人投资者羊群行为的差异",《金融研究》,第11期,第77-88页. |

| [6] | 刘维奇、刘新新,2014,"个人和机构投资者情绪与股票收益-基于上证A 股市场的研究",《管理科学学报》,第3期,第70-87页. |

| [7] | 谭跃、钟子英、管总平,2013, "公平信息披露规则能缓解证券分析师的利益冲突吗",《南开管理评论》,第4期,第43-54页. |

| [8] | 王博,2014,"基于投资者情绪的资本资产定价理论研究",《经济经纬》,第3期,第150-154页. |

| [9] | 王美今、孙建军,2004, "中国股市收益、收益波动与投资者情绪",《经济研究》,第10期,第75-83页. |

| [10] | 王宇熹、洪剑峭、肖峻,2012, "顶级券商的明星分析师荐股评级更有价值么? -基于券商声誉、分析师声誉的实证研究",《管理工程学报》,第3期,第197-206页. |

| [11] | 伍燕然、潘可、胡松明、江婕,2012, "行业分析师盈利预测偏差的新解释",《经济研究》,第4期,第149-160页. |

| [12] | 徐枫、胡鞍钢,2012,"异质信念、投资者情绪与企业增发偏好",《经济科学》,第5期,第81-91页. |

| [13] | 许年行、江轩宇、伊志宏、徐信忠, 2012, 《分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险》,《金融研究》第7期127-140页. |

| [14] | 姚禄仕、何方、王丽娜、雷晓洁, 2014, "利益冲突下的证券分析师跟进行为研究-基于面板数据的实证研究",《中国管理科学》,第6期,第43-49页. |

| [15] | 伊志宏、姜付秀、秦义虎,2010, "产品市场竞争、公司治理与信息披露质量",《管理世界》,第1期 ,第133-141页. |

| [16] | 游家兴、邱世远、刘淳,2013, "证券分析师预测"变脸"行为研究-基于分析师声誉的博弈模型与实证检验",《管理科学学报》,第6期,第67-84页. |

| [17] | 余明桂、夏新平、邹振松,2006, "管理者过度自信与企业激进负债行为",《管理世界》,第8期,第104-112页. |

| [18] | 原红旗、黄倩如,2007, "承销商分析师与非承销商分析师预测评级比较研究",《中国会计评论》,第 3期,第285-304页. |

| [19] | 张强、杨淑娥、杨红,2007, "中国股市投资者情绪与股票收益的实证研究",《系统工程》 ,第7期, 第13-17页. |

| [20] | 张紫琼、钱国明、李一军,2013, "基于观点在线投票的投资者情绪与中国股市相互影响的实证研究",《软科学》,第7期,第123-127页. |

| [21] | 张宗新、王海亮,2013, "投资者情绪、主观信念调整与市场波动",《金融研究》,第4期,第142-155页. |

| [22] | Baker M. and Wurgler J., 2006, "Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns", Journal of Finance, 61(4):1645-1680. |

| [23] | Brown G. W. and Cliff M. T., 2004, "Investor Sentiment and the Near-term Stock Market", Journal of Empirical Finance, 11(1): 1-27. |

| [24] | Brown G. W. and Cliff M. T., 2005, "Investor sentiment and asset valuation", Journal of Business, 78(2):405-440. |

| [25] | Chakravarty S., 2001, "Stealth-trading: Which trader's trades move stock prices", Journal of Financial Economics, 61(2): 289-307. |

| [26] | Chopra V. K., 1998, "Why so much error in analysts' earnings forecasts", Financial Analysts Journal, 54(6):35-42. |

| [27] | Chuang W. I. and Susmel R., 2011, "Who is the more overconfident trader? Individual vs. institutional investors", Journal of Banking and Finance, 35(7):1626-1644. |

| [28] | Corredor P., Ferrer E. and Santamaria R., 2014, "Is cognitive bias really present in analyst forecasts? The role of investor sentiment", International Business Review, 23(4):824-837. |

| [29] | De Bondt M. and Thaler R., 1990, "Do security analysts overreact", American Economic Review, 80(2):52-57. |

| [30] | Friesen G. and Weller P. A., 2006, "Quantifying cognitive biases in analyst earnings forecasts", Journal of Financial Markets, 9 (4):333-365. |

| [31] | Hong H., Lim T. and Stein J.C., 2000, "Bad news travels slowly: size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies", Journal of Finance, 55(1):265-295. |

| [32] | Hribar P. and McInnis J., 2012, "Investor sentiment and analysts' earnings forecast errors", Management Science, 58(12):293-307. |

| [33] | Jackson A R., 2005, "Trade Generation, Reputation, and Sell-side Analysts", Journal of Finance, 60(2):673-717. |

| [34] | Lemmon M. L. and Golubeva E. V., 2006, "Consumer confidence and asset prices: Some empirical evidence", Review of Financial Studies, 19(4):1499-1529. |

| [35] | Lim T., 2001, "Rationality and analysts' forecast bias", Journal of Finance, 56(1):369-385. |

| [36] | Lin H., McNichols M. F. and O'Brien P. C., 2005, "Analyst impartiality and investment banking relationships", Journal of Accounting Research, 43(4):623-650. |

| [37] | Qian H., 2009, "Time variation in analyst optimism: An investor sentiment explanation", Journal of Behavioral Finance, 10(4):182-193. |

| [38] | Schmeling M., 2008, "Institutional and individual sentiment: Smart money and noise trader risk?", International Journal of Forecasting, 23(1):127-145. |

| [39] | Zhang H. Y., 2008, "Corporate governance and dividend policy: A comparison of Chinese firms listed in Hong Kong and in the Mainland", China Economic Review, (19):437-459. |