新常态下,我国宏观经济增速面临较大的下行压力。GDP增长率从2010年的10.3%,逐年下降到2015年的6.9%,固定资产投资总额、全社会消费品零售总额也分别从2010年的19.5%、14.8%下降到2015年的9.8%、10.7%。宏观经济增速的放缓,对微观企业的经营绩效产生了较为严重的冲击。近年来,我国全部工业增加值的增长速度从2010年的12.6%回落到2015年的6.0%,而同期规模以上工业企业利润总额的同比增速更从49.4%的历史峰值快速下行到2015年的-2.3%①。企业如何有效应对宏观经济增速下行的外部压力,如何适应新常态实现业绩增长,对增强我国宏观经济增长的微观基础具有重要的理论和现实价值。

① 以上统计数据分别根据《中国国民经济与社会发展统计公报》(2014年、2015年)的相关指标进行整理得到。

宏观经济增速对于微观企业经营绩效的影响,是国内外经济学界一个引人关注的研究领域。通过对美国(Klein and Marquard,2006)、英国(Beaudry et al.,2001)、瑞典(Carling et al.,2003)、拉美地区(Wilson and Giovanni,2000)和中国(靳庆鲁等,2008;金碚、龚健健,2014)等不同国家和地区企业、行业数据的实证分析,现有文献认为:在充分控制企业个体因素的条件下,宏观GDP、固定资产投资、消费水平与广义货币(M2)的增速水平与企业经营绩效存在显著的正向效应。通过对宏观经济增速与微观企业经营绩效影响机制的研究,学者们发现:宏观经济增速主要通过影响总需求进而对微观企业经营绩效产生作用。在宏观经济增速放缓的条件下,消费者的预期消费需求和企业的预期投资需求将趋于审慎,社会总需求因而出现收缩,从而对微观企业经营绩效产生一定程度的冲击(Everett and Watson,1998;Kashyap and Steenkamp,2000;Jin and Chen,2005;陆正飞、韩非池,2013)。因此,为缓解宏观经济增速下行对企业经营绩效造成的外部压力,现有文献多从传统凯恩斯主义的需求管理政策提出建议,如采取相对公平的财政补贴政策,减少不必要的财政转移支付,打破融资约束与信贷歧视(Korajczyk and Levy,2003;刘明,2016;晁毓欣,2002;靳庆鲁等,2008;张杰等,2011)。

供给与需求是整体经济实现均衡不可或缺的两端。总需求变化是造成宏观经济增速对于微观企业经营绩效影响的一般性因素,而不同企业主体供给决策的差异,则是造成宏观经济增速对于企业经营绩效存在异质性影响的关键因素。从跨国企业数据的统计分析中,刘世锦(2014)发现不同国家企业经营绩效与宏观经济增速的相关性存在较大的差异。大部分中国企业具有典型的“速度型盈利模式”特征,其经营绩效与宏观经济增速高度相关:当工业增加值增速低于10%的阈值时,企业亏损比会超过40%。与之相反,美国企业在宏观经济增长率2%~3%,日本企业在宏观经济增速仅为1%甚至零增长时,大多数企业都能够盈利。对此,部分文献则从要素投入、技术创新、生产方式、人力资本和企业家精神等角度进行了实证解释(叶祥松、彭贵,2013;刘秀玲,2012;朱延珺、李宏兵,2012;李唐等,2016;程虹、宋菲菲,2016)。但是,由于技术创新和生产方式具有熊彼特“创造性破坏”的周期性特点(刘志铭、郭惠武,2007),人力资本与企业家精神则呈现出“俱乐部收敛”的同群性特征(黄维海、袁连生,2014),上述影响因素难以在短期内获得充分改善并进而对冲宏观经济增速下行的外部冲击。然而,从供给侧角度研究影响企业有效应对新常态下经济增速下行压力的常态化机制,并提出短期对冲经济下行外部压力的相关供给侧管理政策,现有文献则并不多见。

与现有文献提出的上述长效性、结构性因素相比,企业的质量行为是一个可以有效应对新常态下经济增速下行压力的常态化机制。按照质量阶梯模型的理解(Grossman and Helpman,1991;Aghion and Howitt,1992;Khandelwal,2010),以产品质量提升为代表的垂直创新是技术进步与持续增长的重要源泉。从理论机制上说,如果一个行业的质量阶梯越长,则该行业的企业通过产品质量改进获取生产效率改善的空间越大,产品质量竞争力与企业竞争力具有正向的机制(殷德生等,2011)。近年来,Antoniades(2008)、Manova and Zhang(2009)采用涵盖多产品质量水平的对数线性效用函数(log-linear preference function),研究发现:在一般均衡条件下,高质量企业产品的消费替代弹性要低于低质量企业产品的消费替代弹性,前者的溢价能力(mark-up)、市场份额(market share)和收益(revenue)也会更高。因此,一个可能的猜想是:在面临宏观经济增速下行压力的背景下,高质量企业由于其产品偏低的消费替代弹性和更高的市场力量(market power),具有更强的宏观经济风险抵御能力。

一般情况下,质量阶梯更长、更具质量竞争力的企业,其经营绩效将显著更高,也更能应对外部宏观需求环境的波动(Antoniades,2008)。根据现有文献的理论解释,一个可能的猜测是:基于企业自身质量能力差别的盈利模式差异,是造成新常态下面对相同宏观经济下行压力,不同企业在经营绩效增速上存在区别的重要原因。对于质量能力更高的“质量型盈利模式”企业而言,其有可能通过自身的质量能力对市场需求产生锁定效应,从而较大程度地对冲宏观经济增速下行的不利影响,因此企业经营绩效增长率与宏观经济增速波动的相关性较弱,甚至能充分抵御宏观经济下行风险,进而实现“逆势上扬”。反之,对于质量能力较弱的“速度型盈利模式”企业而言,其产品具有较高的消费替代弹性,在宏观经济下行和外部需求发生波动情况下,这部分企业所实现的市场销售、经营利润将受到更为显著的冲击,从而造成经营绩效变动与宏观经济下行压力之间存在更强的相关关系,甚至由于无法对冲宏观经济下行风险而产生“负增长”。然而,由于经验证据的缺乏,现有文献并未对此进行基于因果关系的实证检验。

为研究上述问题,本文作者所在的武汉大学联合香港科技大学、清华大学和中国社科院等其他三家学术机构,开展了2015年“中国企业-员工匹配调查”(CEES)。基于调查数据,本文拟在充分控制技术创新、人力资本、企业家精神等现有文献所提出的重要因素的基础上,就质量能力对于企业经营绩效的影响、“速度型盈利模式”与“质量型盈利模式”企业是否存在质量能力异质性等问题进行稳健地因果推断。

论文的其他部分安排如下:第二部分为模型构建,对质量能力的指标选取与数据测算、经营绩效代理变量选择、不同盈利模式的企业分组和计量模型设定等问题进行介绍;第三部分是数据说明,包括数据来源和对于主要数据的描述性统计;第四部分是实证检验,我们将对质量能力对企业经营绩效的影响、不同盈利模式企业的质量能力异质性和不同盈利模式企业经营绩效异质性等问题进行稳健地因果推断,并讨论本文使用的计量方法的适宜性问题。最后是结论及政策建议。

二、模型构建 (一) 质量能力的指标选择与数据测算基于研究选题,对于企业质量能力(quality)进行有效测度是本文实证研究的关键。大部分现有文献均选择产品质量的绩效指标作为质量能力的代理变量,如需求剩余(Feenstra and Romailis,2012)、产品市场份额(Khandelwal,2010)、质量边际(quality margin, Gervais,2012)等,也有部分文献采用质量投入指标作为质量能力的直接代理变量,如专家评测(Crozet et al.,2012)、企业是否通过ISO9000标准的认证(Verhoogen,2007)等。综合现有文献对于质量能力的测度方法,考虑到本次“中国企业-员工匹配调查”(CEES)在质量调查数据方面的可获性问题,本文运用主成分分析方法(Principal Component Analysis,PCA),将产品一次检验不合格率(disqualification_rate)、国际质量标准数量(inter_standard)、退货货值占比(return_goods)和品牌个数(brand)等四项指标进行主成分线性加总,并将综合测算的质量能力指数(quality)作为企业质量能力的代理变量。通过上述方式,本文所测算的质量能力指数(quality)不仅涵盖企业国际质量标准、品牌数量等质量投入维度的样本信息,并有效覆盖基于消费者质量需求的产品一次检验不合格率(disqualification_rate)、退货货值占比(return_goods)等质量绩效维度的样本信息。

在进行主成分分析之前,笔者首先对产品一次检验不合格率(disqualification_rate)和退货货品总值(return-goods)两个逆向指标进行了正向化处理,并对上述四类质量调查数据进行了标准化处理,有效规避不同变量测度单位、统计量纲的差异性对于质量能力指数(quality)计算所引致的测度误差问题。标准化处理的具体方法参见(1)式:

| ${Z_{ij}} = \frac{{{x_{ij}} - {x_j}}}{{{\sigma _j}}}$ | (1) |

其中,Zij为第i个企业的第j类质量变量标准化之后的数值,Xij则为上述标准化变量Zij进行标准化处理之前的原始数据。Xj、σj分别为第j类质量变量对于本次“中国企业-员工匹配调查”(CEES)全部企业有效样本的算术平均值(mean)和标准差(standard deviation)。

通过对上述四类质量数据进行标准化处理,我们进一步计算产品一次检验不合格率(disqualification_rate)、国际质量标准数量(inter_standard)、退货货值占比(return_goods)和品牌数量(brand)等四项标准化变量所构成的协方差矩阵的特征根及其对应的方差贡献率、累计方差贡献率。根据特征根值趋近于1且累计方差贡献率接近80%的经验法则,我们提取上述协方差矩阵的3个主成分(factor1-factor3)并按各主成分因子的回归系数进行线性加总(李靖华、郭耀煌,2002),最终计算出第i个企业的质量能力综合得分(qualityi)。下文表 1和表 2分别为基于主成分分析方法测算的特征根值、方差贡献率、累计方差贡献率和各出成分因子的回归系数。

| 表 1 “质量能力”变量的特征根与方差贡献率 |

| 表 2 “质量能力”变量的主成分系数表 |

本文选择全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)作为企业经营绩效的代理变量。根据现有文献定义(鲁晓东、连玉君,2012),全要素生产率(TFP)是生产函数中扣除资本、劳动等生产要素投入之后对于产出增长影响之后的“剩余”,其体现了技术进步、企业规模经济、管理效率等因素对于经济产出增长的实质性影响。对于企业全要素生产率的估算方法,现有的主流方法主要有基于生产函数参数估计的Solow余值法、固定效应法,一致半参数估计的OP、LP方法,以及非参数估计的数据包络分析(DEA)方法等。由于本次“中国企业-员工匹配调查”(CEES)主要获取的是微观企业2013-2014两个年度的横截面数据,采用生产函数的参数估计方法或存在“遗漏变量误差”(Omitted Variable Bias)问题,从而难以获得一致性的参数估计结果。同时,由于历史信息的数据缺乏,采用非线性最小二乘估计的OP、LP方法会造成期初样本缺失(Missing Value)问题,对于全要素生产率计算过程中资本、劳动等要素投入弹性系数的稳健性估计将造成一定影响。考虑到上述问题,本文选择基于时间序列的数据包络分析方法(DEA)所测算的Malmquist生产率指数作为企业全要素生产率的代理变量(王兵、颜鹏飞,2006)。其基本思路是,根据各个观测单元的数据,利用线性规划技术将有效单元线性组合起来,构造出一个前沿的生产面。从而在给定投入条件下,各个单元的实际产出与该前沿生产面之间的距离就测量了生产的效率(夏良科,2010)。上述方法优点在于无需预先设定生产函数,从而规避了因错误的函数形式所带来的问题。

在具体做法上,yt∈R表示在t时期的产出,xt∈Rm表示用于生产yt的m种投入的向量。假设有一个包含n个投入和产出观测值的时间序列数据集S={(yt,xt):t=1,...,n},并假设存在一个单调递增的凹函数f:Rm→R以及参数θt∈R、At∈R和Vt∈Rm。我们可以得到生产技术:

| ${y_t} = f\left({{\theta _t}{A_t}\left({{x_t} - {V_t}} \right)} \right)\;\;\;\;t = 1,\ldots,n\;\;\;\;n \le {\theta _t} \le 1$ | (2) |

| ${A_1} \le {A_2} \le \ldots \le {A_n} = 1\;\;\;\;{x_t} \ge 0\;\;\;\;{V_t} \ge 0$ | (3) |

其中,方程中Vt表示投入要素松弛向量。At代表技术进步指数,在期末t=n标准化为1。参数θt测度是在时间t所有要素投入使用情况的总体技术效率(Overall technical efficiency)。时间序列的DEA方法就是技术进步率(${\dot A_t}$)非递减的约束条件下,通过线性规划测算每一个企业在t期实际的技术进步指数(Ait,i=1,...,N)和给定生产技术条件下要素投入利用效率(θit,i=1,...,N)与最佳生产实践边界(An=1,θ=1和V=0)的相对距离,分别得到第i个企业在第t期的技术变化指数(TCit)和效率变化指数(ECit)。因此,在时间序列的DEA模型下,第i个企业第t期的全要素生产率(TFPit)可以表示为技术变化指数(TCit)和效率变化指数(ECit)的乘积:

| $TF{P_{it}} = T{C_{it}} \times E{C_{it}}\;\;\;\;i = 1,\ldots,N\;\;\;\;t = 1,\ldots,n$ | (4) |

在指标选取上,根据现有文献的通常做法,本文选择工业总产值(gross_value)、工业中间投入(intermediate_good)和年末员工人数(labor)分别作为生产函数中产出、资本投入和劳动投入的代理变量(夏良科,2010)。

(三) 不同盈利模式的企业分组本文实证研究的目标在于分析不同盈利模式企业在应对宏观经济下行压力方面是否存在异质性,以及上述对冲宏观经济下行压力的异质性是否与质量能力存在因果关系。因此,根据上述研究目标对“中国企业-员工匹配调查”(CEES)的有效企业样本进行合理分组十分重要。基于现有文献对不同国家企业经营绩效与宏观经济增速的相关性存在较大差异的实证发现(刘世锦,2014),以及本文从质量能力的差异性对不同企业盈利模式与对冲宏观经济下行压力的异质性关系的理论猜测, 我们将2013-2014年度企业全要素生产率增速(g_tfp)小于或等于2014年广东地区生产总值增速(7.8%)①的部分微观样本归为“速度型盈利模式”分组,而将大于地区GDP增速的剩余企业样本归为“质量型盈利模式”分组。

① 根据《广东国民经济和社会发展统计公报》(2015年)所公布的数据显示,2015年广东地区GDP增速为8.0%,与上年相比略有上升。

根据上述分类,“质量型盈利模式”企业能够较好地对冲宏观经济下行压力的不利影响;与此相比,“速度型盈利模式”企业则受到宏观经济下行压力的较大冲击,甚至其自身投入-产出效率的增长速度要显著低于宏观地区GDP增速。因此,基于上述分类标准对于企业盈利能力进行分组,“速度型盈利模式”与“质量型盈利模式”企业在对冲宏观经济下行压力方面将存在较大的异质性。如果不同盈利模式企业在质量能力方面也具有较大的差异性,并且这种差异满足因果效应的统计推断要求,我们则可以认为:质量能力的差异是使得微观企业在应对宏观经济下行压力方面存在较大异质性的重要原因,而质量能力也是造成不同盈利模式企业在自身能力上存在较大差异的关键。为了进一步验证企业质量能力的差异是造成TFP差异的原因,我们基于质量能力进行第二次分组,将质量能力低于或等于所调查企业平均值的企业归为“速度型盈利模式”分组,而将高于平均值的企业归为“质量型盈利模式”分组。

在2013-2014两年度467家企业共计934个有效样本中,基于企业TFP增速,“速度型盈利模式企业”共计243家(两年共486个有效样本),“质量型盈利模式”企业共计224家(两年共448个有效样本),“速度型盈利模式”和“质量型盈利模式”企业分别占全部有效样本的52.03%和47.97%;基于企业质量能力,“速度型盈利模式企业”共计236家(两年共472个有效样本),“质量型盈利模式”企业共计231家(两年共462个有效样本),“速度型盈利模式”和“质量型盈利模式”企业分别占全部有效样本的50.54%和49.46%。表 3、4分别给出了不同盈利模式企业分组的统计结果。

| 表 3 “速度型盈利模式”与“质量型盈利模式”企业的占比情况(基于TFP增速分组) |

| 表 4 “速度型盈利模式”与“质量型盈利模式”企业的占比情况(基于质量能力分组) |

本文旨在就质量能力对于企业经营绩效的实际影响进行稳健性地因果推断,并对不同盈利模式企业是否存在质量能力的异质性进行因果效应测度,从而验证质量能力和新常态下不同盈利模式企业对冲宏观经济下行压力的异质性之间的实证关系。因此,本文的计量模型设定分别从质量能力对于企业经营绩效的影响和不同盈利模式企业的质量能力异质性两个维度展开。

1.质量能力对于企业经营绩效的影响考虑到现有文献关于技术创新、人力资本和企业家精神等因素对于企业经营绩效具体影响的研究成果,本文在充分控制上述关键解释变量的基础上(员工平均受教育年限h、研发强度r_d、企业家年龄e_age、企业家受教育年限e_education),就质量能力(quality)对于以全要素生产率为表征的企业经营绩效(TFP)的实证关系进行稳健性地检验。此外,考虑到遗漏变量(omitted variable bias)对于获取一致性参数估计值的潜在影响,我们进一步控制有关企业规模(资本存量capital、员工人数labor)、所有制类型(是否国企state_owned,是否外企foreign_owned)、出口类型(是否出口企业export_dummy,是否加工贸易企业improv_trade_dummy)、行业类型(是否高科技企业hightech_dummy、行业代码indus)等企业特征信息。具体而言,质量能力对于企业经营绩效的影响模型设定如下:

| $\begin{array}{l} \ln TF{P_{ijt}} = {\beta _0} + {\beta _1}\ln qualit{y_{ijt}} + {\beta _2}\ln {h_{ijt}} + {\beta _3}\ln r\_{d_{ijt}}\\ + {\beta _4}\ln e\_ag{e_{ijt}} + {\beta _4}\ln e\_educatio{n_{ijt}} + {\beta _6}X{'_{ijt}} + {\mu _{ijt}} \end{array}$ | (5) |

(5)式中,根据稳态经济增长条件下计量模型的设定要求,除虚拟变量外其他变量均取自然对数值。其中,被解释变量lnTFPijt表示第t期、第j个行业、第i个企业的全要素生产率,核心解释变量为该企业的质量能力(lnqualityijt)。除技术创新、人力资本和企业家精神等控制变量外 (lnhijt、lnr_dijt、lne_ageijt和lne_educationijt),向量组 X′ijt为企业规模、所有制类型、出口类型、行业类型等企业特征变量。

质量能力(lnqualityijt)与企业全要素生产率(lnTFPijt)之间可能存在内生性问题(Endogeneity),即对于经营绩效更高的企业而言,其产品质量竞争优势往往更强,从而基于质量投入和质量绩效所反映的质量能力也更高。因此,为有效规避内生性问题对于参数估计值的干扰,避免由于质量能力和企业全要素生产率之间存在的内生性问题,我们采用工具变量法(IV)对质量能力对于企业全要素生产率的因果关系进行测度。根据工具变量须同时满足与内生变量(lnqualityijt)相关且与第二阶段回归的随机误差项(μijt)正交的假定要求,我们引入进口中间品占全部工业中间投入比重(lnimport_intermediate_prop)、产品在主要销售市场份额(lnsale_prop)两个变量作为企业质量能力的工具变量。上述两个变量分别代表了企业的质量投入状况和基于消费者评价的质量绩效情况,因而对于内生变量(lnqualityijt)具有较强的解释力。此外,进口中间品占比(lnimport_intermediate_prop)、产品主要销售市场份额(lnsale_prop)与企业所属行业特征(Indus Dummy)关系较大,而与企业经营绩效的直接关联较小,也能较好地满足工具变量的外生性假定。在稳健性回归条件下,如果工具变量(lnimport_intermediate_prop、lnsale_prop)满足弱工具变量检验的经验法则(the rule of thumb)并不拒绝过度识别检验Hansen J统计量的原假设要求,并且第二阶段回归结果中质量能力(lnqualityijt)对于企业全要素生产率(lnTFPijt)的影响系数具有统计显著性,我们则可推断:质量能力对于企业全要素生产率具有因果效应。同时,考虑到工具变量有可能存在难以完全通过弱工具变量的经验法则要求,我们在相同的工具变量和模型设定条件下,进一步使用对弱工具变量更不敏感的“有限信息最大似然估计法”(Limited Information Maximum Likelihood Estimation,LIML)对上述影响关系进行实证检验。在大样本条件下,有限信息最大似然的估计(LIML)结果与基于二阶段最小二乘(2SLS)的工具变量估计结果是渐近等价的;但在弱工具变量情况下,有限信息最大似然估计(LIML)的小样本性质更优。

2.不同盈利模式企业质量能力的异质性在对企业质量能力对于经营绩效的因果关系进行经验验证的基础上,我们进一步分析“速度型盈利模式”和“质量型盈利模式”企业是否在质量能力上存在满足因果效应统计推断要求的异质性。该分组检验试图说明,“速度型盈利模式”企业之所以全要素生产率增速显著低于地区GDP增速,与其自身质量能力偏低存在显著关系;而“质量型盈利模式”企业之所以能够实现全要素生产率增速快于地区GDP增速的“逆势上扬”,与其质量能力较高有密切关联。为进行上述实证关系的经验验证,我们采用倾向得分匹配法(Propensity Score Marching,PSM),对上述两种不同盈利模式企业在质量能力方面的异质性问题进行因果效应测度。在充分引入前文(5)式各类控制变量作为匹配变量的前提下,如果试验组企业(treatment group,“质量型盈利模式”分组)在质量能力上显著高于对照组企业(control group,“速度型盈利模式”分组),并且在Rubin反事实估计条件下,试验组企业(“质量型盈利模式”分组)的匹配后参与者平均处理效应(Matched ATT)统计显著为正,则可认为:“质量型盈利模式”企业的质量能力显著高于“速度型盈利模式”企业,并且上述影响系数满足因果推断要求。对于本文而言,参与者平均处理效应(ATT)定义如下:

| $ATT = E\left({\ln quality_{ijt}^1|TFP\_GD{P_{ijt}} = 1} \right)- E\left({\ln quality_{ijt}^0|TFP\_GD{P_{ijt}} = 1} \right)$ | (6) |

其中,E代表数学期望符号,而公式6中,lnquality代表质量能力,TFP_GDPijt为样本企业属于试验组或对照组的二值分类变量,即如果企业2013~2014年度全要素生产率的增速快于地区GDP增速(7.8%),则该上述分类变量取值为1,否则记为0。为了进一步验证不同盈利模式企业在经营绩效上存在异质性,本文基于质量能力的分组,实证检验质量能力的差异是造成企业经营绩效异质性的原因。基于质量能力分组的参与者平均处理效应(ATT)定义如下:

| $ATT = E\left({\ln TFP_{ijt}^1|quality\_mea{n_{ijt}} = 1} \right)- E\left({\ln TFP_{ijt}^0|quality\_mea{n_{ijt}} = 1} \right)$ | (7) |

其中,E代表数学期望符号,而公式7中,lnTFP代表全要素生产率水平,quality_mean为样本企业属于试验组或对照组的二值分类变量,即如果企业质量能力高于所调查企业的平均值,则该上述分类变量取值为1,否则记为0。基于倾向得分匹配估计的通常做法,我们分别引入近邻匹配法(k近邻匹配)和整体匹配法(核匹配),并在不同参数条件下进行稳健性地因果效应测度。

三、数据说明 (一) 数据来源为检验质量能力对于企业经营绩效的因果关系,并从质量能力异质性角度对不同盈利模式企业应对相同宏观经济下行压力的差异性进行经验验证,武汉大学联合清华大学、中国社科院和香港科技大学等其他三家科研院所,开展了2015年“中国企业-员工匹配调查”(CEES)。本次调查基于我国2013年第三次经济普查的企业名单,通过随机分层方式抽取广东省13个地级市作为调查区域,最终抽取其中的19个县(区)的800家企业作为调查单元,并根据企业员工总数随机抽取6~10名员工作为调查样本。此次制造业企业-员工匹配调查共计获取了570家企业、4988名员工的有效样本,首次从企业层面完整收集了产品一次检验不合格率(disqualification_rate)、采用国际质量标准的数量(inter_standard)、退货货值占比(return_goods)、品牌(brand)等企业质量能力(quality)的指标数据;并有效涵盖了2013~2014年度工业总产值(gross_value)、工业中间投入(intermediate_good)、劳动力人数(labor)和资本存量(capital)等关键的经营数据,实现了企业经营绩效指标与质量能力数据之间的有效匹配。此外,本次“中国企业-员工匹配调查”(CEES)还对员工平均受教育年限(h)、研发强度(r_d)、企业家年龄(e_age)、企业家受教育年限(e_education)等关于企业技术创新、人力资本、企业家精神的变量进行了完整覆盖,并进一步获取了有关企业所有制类型(是否国企state_owned,是否外企foreign_owned)、出口类型(是否出口企业export_dummy,是否加工贸易企业improv_trade_dummy)、行业类型(是否高科技企业hightech_dummy、行业代码indus)等重要的企业特征信息。员工样本则根据每个企业的员工名单根据30%中高层管理人员、70%一线员工的比例进行了等距抽样。基于上述抽样方法,本次调查企业、员工的概率分布特征与统计机构的普查数据基本一致。

本次调查首次从企业层面完整收集了受访企业2013~2014年度工业总产值(gross_value)、工业中间投入(intermediate_good)、劳动人数(labor)和资本存量(capital)等关键的经营数据,并有效涵盖产品一次检验不合格率(disqualification_rate)、采用国际质量标准数量(inter_standard)、退货货值占比(return_goods)、品牌(brand)、进口中间品占比(lnimport_intermediate_prop)、产品主要销售市场份额(lnsale_prop)等有关企业质量投入、质量绩效的调查数据。从企业财务数据与质量行为相匹配的角度看,本次调查能够自洽的实证检验不同质量行为下企业经营绩效与宏观经济下行压力的异质性关系。此外,本次调查还详细搜集了有关技术创新、人力资本、企业家精神、所有制类型、出口类型和行业类型等有关企业的大量微观数据。本文遵循Nunnaly(1978)的数据有效性和可靠性检验方法对全部调查数据进行了信度和效度检验,总体数据的Cronbach系数为0.875,表明本次调查数据具有良好的内部一致性(吴明隆,2010)。

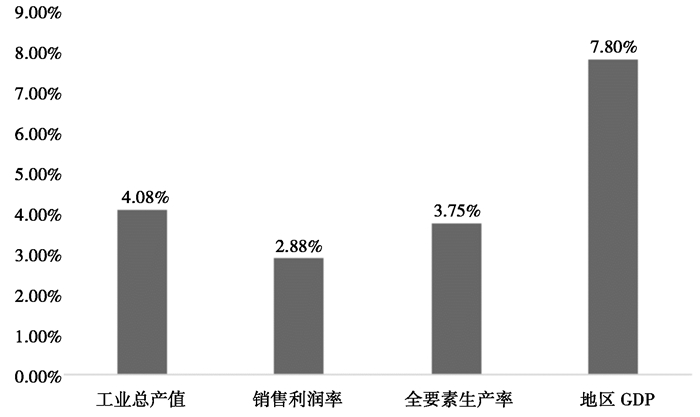

(二) 描述性统计表 5给出了本文所使用的主要变量的描述性统计结果,我们分别报告了各变量的有效样本个数、均值、标准差、最小值和最大值。值得注意的是,本文基于时间序列DEA方法所测算的企业全要素生产率2013~2014年度的增长率约为3.75%,这与现有文献对于2011~2015年我国全要素生产率潜在增长率3.2%的预测水平基本一致(闫坤、刘陈杰,2015)。这表明,本文对于企业全要素生产率的测算结果较为准确,以此作为企业经营绩效的代理变量是较为合理的。图 1则给出了本次调查样本企业2014年度工业总产值(gross_value)、销售利润率(profit_rate)、全要素生产率(TFP)的同比增速及其与2014年广东地区GDP增速(7.8%)的对比情况。我们发现,工业总产值增速、销售利润率增速和全要素生产率增速分别仅为4.08%、2.88%、3.75%,均显著低于全省GDP 7.8%的增长率水平。上述描述性统计结果表明,新常态下宏观经济增速放缓对微观企业经营绩效整体上产生了较大的影响。

| 表 5 主要变量的描述性统计结果 |

|

图 1 不同企业经营绩效指标与地区GDP的增速对比 |

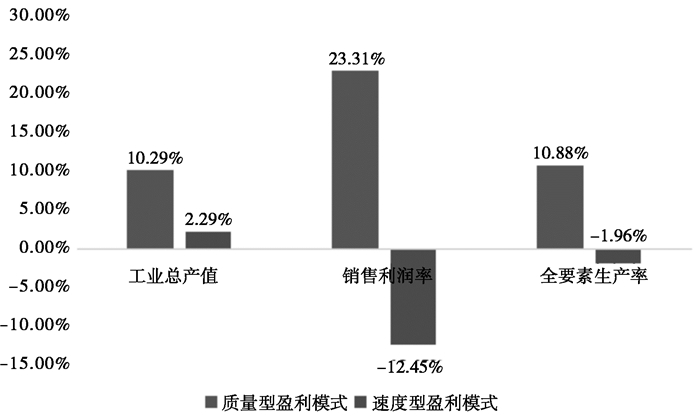

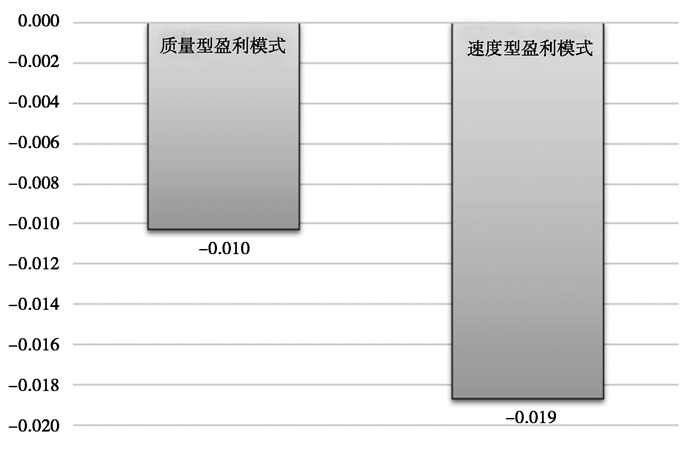

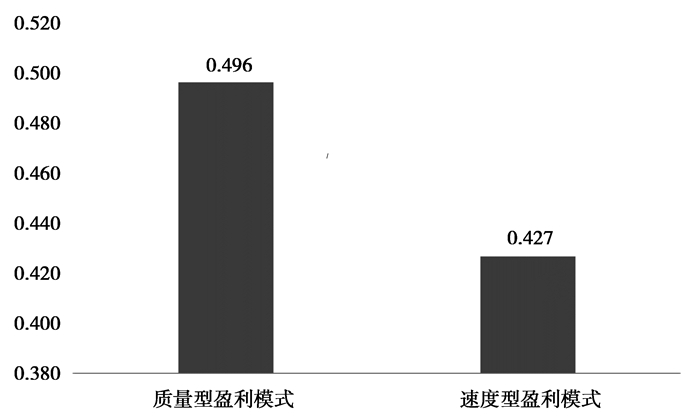

此外,图 2给出了“质量型盈利模式”与“速度型盈利模式”企业分组在工业总产值、销售利润率、全要素生产率等方面的经营绩效指标同比增速的对比情况。结果发现,“质量型盈利模式”的企业在工业总产值增速(10.29%)、销售利润率增速(23.31%)和全要素生产率增速(10.88%)方面均显著优于“速度型盈利模式”企业(上述三个变量的同比增速分别为2.29%、-12.45%和-1.96%),甚至显著高于广东地区GDP的宏观增速水平(7.8%)。这表明,不同盈利模式的企业在应对宏观经济下行压力方面存在较大的差异性。图 3、图 5分别给出了不同盈利模式企业在质量能力和全要素生产率的对比情况,结果发现,“质量型盈利模式”企业的质量能力和全要素均高于“速度型盈利模式”企业。

|

图 2 不同盈利模式企业经营绩效指标的增速对比 |

|

图 3 不同盈利模式企业质量能力的对比情况(基于TFP增速分组) |

|

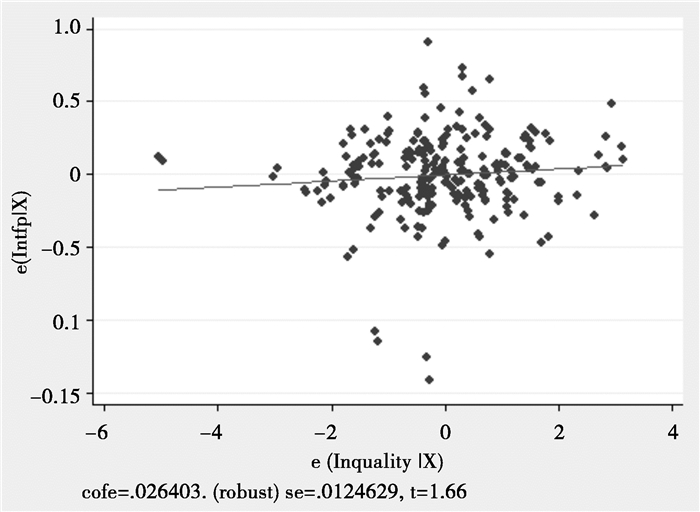

图 4 质量能力对于企业全要素生产率的弹性系数 |

|

图 5 不同盈利模式企业的全要素生产率的对比情况 |

描述性统计结果表明,不同盈利模式企业在应对宏观经济下行压力方面存在较大的差异。面对相同的宏观经济增速放缓趋势,“质量型盈利模式”企业在工业总产值、销售利润率和全要素生产率等各项经营绩效上均显著高于地区GDP增速,实现了一定程度的“逆势上扬”;而“速度型盈利模式”企业则受到宏观经济下行压力的严重冲击,不仅上述各项经营绩效指标的同比增速显著低于地区GDP增长率,甚至在销售利润率、全要素生产率等指标方面存在相当幅度的负增长。进一步的分组统计结果表明,不同盈利模式企业在质量能力指数方面存在较大的差异,与“速度型盈利模式”企业相比,“质量型盈利模式”企业的质量能力、全要素生产率和经营绩效指标均更高。

考虑到内生性(Endogeneity)、选择性偏误(Selectivity Bias)等问题对描述性统计结果的潜在干扰,本文实证检验部分将引入工具变量法(IV)、有限信息最大似然估计(LIML)和倾向得分匹配估计(PSM)等主流的因果效应测度方法,分别就质量能力对于企业经营绩效的实证关系、不同盈利模式企业的质量能力异质性等问题进行稳健地因果推断。

(一) 质量能力对于企业经营绩效的实证关系对质量能力对于企业经营绩效的实证关系,表 6给出了分别基于工具变量法(IV)和有限信息最大似然估计(LIML)的参数估计结果。其中,两种估计方法的工具变量均为进口中间品占比(lnimport_intermediate_prop)、产品主要销售市场份额(lnsale_prop)。其中,工具变量法(IV)估计结果表明,第二阶段回归中质量能力(lnquality)对于以全要素生产率(lnTFP)为表征的企业经营绩效基本在至少5%的显著性水平上具有显著的正向关系。在解释变量得到充分控制(模型2、模型3)工具变量法(IV)回归结果下,质量能力对于企业全要素生产率的弹性系数处于[0.055,0.081]的统计区间内。并且,在稳健性回归条件下,工具变量法(IV)的Hansen J统计量的P值(0.256~0.957)均显著大于0.1,即在10%的显著性水平上不拒绝工具变量满足外生性的原假设。同时,弱工具变量检验的Cragg-Donald Wald F统计量在模型获得充分控制的条件下(模型2、模型3)则基本趋近于10的门槛值(6.269~9.523),这表明本文所选取的工具变量(lnimport_intermediate_prop、lnsale_prop)虽未能完全满足弱工具变量检验的经验法则要求,但对于内生变量(lnquality)而言,仍然具有较好的解释力。

| 表 6 质量能力与全要素生产率的参数估计结果 |

考虑到弱工具变量情况下,有限信息最大似然估计(LIML)的小样本性质较二阶段最小二乘(2SLS)的工具变量估计更优,并考虑到本文使用工具变量进行回归后有效样本数量出现较大幅度下降的实际情况,我们选择有限信息最大似然估计(LIML)就质量能力对于企业全要素生产率的实证关系进行稳健性检验。有限信息最大似然估计(LIML)的估计结果发现,在解释变量得到充分控制(模型5、模型6)的情况下,质量能力对于企业全要素生产率仍然在至少5%的显著性水平上具有显著的正向影响,其弹性系数处于[0.055,0.082]的统计区间内。比较工具变量法(IV)和有限信息最大似然估计(LIML)的估计结果,我们发现:无论基于哪种方法,质量能力对于企业经营绩效的实证关系在统计显著性、参数估计值的符号方向以及取值范围上均基本一致。并且,结合工具变量(IV)和有限信息最大似然估计(LIML)的回归结果,我们认为质量能力对于以全要素生产率为表征的企业经营绩效基本上具有正向的因果关系。

(二) 不同盈利模式企业质量能力异质性的实证检验(基于TFP增速分组)前文描述性统计结果发现,面对相同的宏观经济下行压力,“质量型盈利模式”企业与“速度型盈利模式”企业的经营绩效变动状况存在较为明显的差异。通过对不同盈利模式企业质量能力指数(quality)的分组统计,我们发现:不同盈利模式企业在对冲宏观经济下行压力方面的差异状况,与其自身在质量能力上的异质性或存在较为显著的统计关系。

为有效规避选择性偏误(Selectivity Bias)对上述实证关系的潜在干扰,本部分引入倾向得分匹配法(PSM),对不同盈利模式企业在质量能力上是否存在异质性的问题进行基于因果效应的实证检验。基于本文第二部分对于倾向得分匹配的计量模型设定,二值分类变量(tfp_gdp)定义为有效样本企业2013~2014年度的全要素生产率增速是否大于广东地区GDP增速(7.8%),即对于全要素生产率增速大于地区GDP增速的企业而言,其二值分类变量tfp_gdp取值为1且该企业归为试验组(treatment group,“质量型盈利模式”);对于全要素生产率增速小于或等于地区GDP增速的企业而言,其二值分类变量tfp_gdp取值为0且该企业归为对照组(control group,“速度型盈利模式”)。在反复进行500次自抽样(bootstrap)后,如果匹配后的参与者处理效应(Matched ATT)统计显著为正,则表明:具有更高的质量能力是造成“质量型盈利模式”企业与对照组企业相比经营绩效更高的重要原因。

表 7为基于近邻匹配(k近邻匹配)和整体匹配(核匹配)的匹配后参与者处理效应的估计结果。根据现有文献的通常做法,我们采用1对4近邻匹配方式对K近邻匹配进行影响系数估计,并对整体匹配的两种方法分别采用默认带宽为0.8和0.06的方法进行影响系数的计算。从中我们发现:不同盈利模式企业在质量能力方面存在显著差异。无论基于近邻匹配还是整体匹配方法,匹配后的参与者平均处理效应均在至少5%的显著性水平上具有正向的影响系数,并且其取值范围在0.182~0.186之间。这表明,对于“质量型盈利模式”企业而言,其质量能力平均而言要比与之最为相似的“速度型盈利模式”企业普遍高出18.2%~18.6%,而且上述不同盈利模式企业的质量能力异质性满足因果效应的统计推断要求。

| 表 7 倾向得分匹配估计结果(基于TFP增速分组) |

如前所述,通过对于基于TFP增速的企业分组的实证检验发现,有些企业能够较好地对冲宏观经济下行压力的不利影响,其质量能力的差异可能是造成经营绩效异质性的原因。为了进一步验证质量能力是否是不同盈利模式企业经营绩效异质性的原因,本文基于质量能力分组进行近邻匹配(k近邻匹配)和整体匹配(核匹配)。

表 8为基于近邻匹配(K近邻匹配)和整体匹配(核匹配)的匹配后参与者处理效应的估计结果。同表 7数据计算方法,我们采用1对4近邻匹配方式对K近邻匹配进行影响系数估计,并对整体匹配的两种方法分别采用默认带宽为0.8和0.06的方法进行影响系数的计算。从中我们发现:不同盈利模式企业在全要素生产率方面存在显著差异。无论基于近邻匹配还是整体匹配方法,匹配后的参与者平均处理效应均在至少1%的显著性水平上具有正向的影响系数,并且其取值范围在0.105~0.120之间。这表明,对于“质量型盈利模式”企业而言,其全要素生产率平均而言要比与之最为相似的“速度型盈利模式”企业普遍高出10.5%~12.0%,而且上述不同盈利模式企业的全要素生产率异质性满足因果效应的统计推断要求。

| 表 8 倾向得分匹配估计结果(基于质量能力分组) |

综合倾向得分匹配估计结果与前文对于不同盈利模式企业经营绩效差异性的分组统计,我们认为:面对相同宏观经济下行压力,“质量型盈利模式”企业的经营绩效之所以显著高于“速度型盈利模式”企业,并甚至在相当程度上超过地区GDP增速水平,其自身具有更高的质量能力是不容忽视的重要原因。

五、结论与政策建议本文基于2015年“中国企业-员工匹配调查”(CEES)数据,从质量能力视角实证分析了面对相同的宏观经济下行压力,不同盈利模式企业的经营绩效之所以呈现出较为显著的差异性的内在原因。基于工具变量法(IV)、有限信息最大似然估计(LIML)和倾向得分匹配(PSM)等主流的因果效应测度方法,我们发现:质量能力对于以全要素生产率作为代理变量的企业经营绩效具有显著正向的因果关系。在相同的宏观经济增速放缓趋势下,“速度型盈利模式”企业之所以受到宏观经济下行压力的更大冲击,甚至在销售利润率、全要素生产率等指标方面呈现出较大程度的负增长,其自身质量能力较为薄弱是重要原因。与之相比,“质量型盈利模式”企业之所以能够实现经营绩效的快速增长甚至显著超过地区GDP增长率水平,其自身较高的质量能力则起到了不容忽视的重要作用。因此,本文实证研究表明,为有效应对新常态下宏观经济下行压力对企业经营绩效的不利影响,采取质量发展战略、走“质量型盈利模式”的道路对于企业经营绩效的提升具有重要作用。

为此,本文的政策建议是:

第一,加快我国企业质量能力水平提升,实现微观企业经营绩效与宏观经济增长质量的“双提高”。本文实证结果表明,与技术创新、人力资本和企业家精神等要素相比,企业质量能力对于微观企业经营绩效具有同等的重要作用。新常态下,之所以相当部分企业面临宏观经济下行的较大冲击,并引致微观企业经营绩效下滑与宏观经济放缓的连锁反馈机制,质量能力不高、质量竞争力不强是重要原因。与之相反,在相同的宏观经济下行压力下,部分企业通过质量能力的提升有效对冲了宏观经济波动风险,其经营绩效增长率显著高于地区宏观经济增速,不仅实现了经济增速放缓背景下企业绩效的“逆势上扬”,更为实现新常态下宏观经济增速稳定在合理区间起到了重要的微观支撑作用。因此,政府应充分重视我国企业的质量能力建设,通过合理的政策措施引导我国企业加快从“速度型盈利模式”向“质量型盈利模式”转型升级。加快构建公平公正的市场秩序,阻断不合理的政策干预手段对于企业行为的激励扭曲效应,有效激发市场主体质量创新的内生动力,使质量能力建设成为企业应对宏观经济下行压力、实现经营绩效“逆势上扬”的自觉意识。

第二,推动供给侧质量体系改革,建设各类市场主体广泛参与的质量公共服务体系。总供给与总需求的均衡匹配,是宏观经济的持续、健康、协调发展的重要前提。面对我国市场需求从模仿型、排浪式消费阶段向个体化、多样化消费阶段的深刻转变,我国企业以同质化规模扩张、低要素成本比较优势为代表的传统供给策略已无法有效满足消费者对高质量、多样化、个性化产品日益蓬勃的市场需求。造成我国微观企业经营绩效不高、宏观经济下行压力逐年增大的关键不是缺乏市场需求,而是缺乏与消费者日益增长的质量偏好相匹配的高质量产品供给能力。因此,推动供给侧质量体系创新,实现高质量产品供给能力的有效扩张,对于新常态下企业抵御宏观经济下行风险、实现经营绩效的较快提升,就显得十分重要。为此,宏观经济政策应从财政补贴、货币扩张、信贷刺激等重视单一型速度目标的凯恩斯主义需求管理政策向重视要素投入质量改善、中间产品质量提升和最终产品质量创新的供给侧质量体系政策进行倾斜。通过市场化改革,将我国现有的以事业单位为主体的质量公共服务体系转变为以市场化质量信息中介服务机构为主体的质量公共服务体系,为企业质量能力的提升提供涵盖质量检测、质量标准、质量体系和质量培训等核心内容的公共平台。

第三,实现质量管理体制机制创新,建立大部制的综合质量管理部门。政府质量管理的根本目的,不是直接去扮演质量主体的角色,而是通过制度和政策的设计,以有效激发企业、质量信息中介服务机构等市场主体的质量创新能力。我国政府质量管理的职能目标,必须从单一的加强质量安全监管向多元化的促进市场主体质量创新进行转型。从制度设计上来讲,改变政府宏观质量的多头管理现状,建立起决策、执行和监督相互配合而又互为制衡的综合性质量管理体制,将是新常态下我国质量管理行政改革的重要取向。为此,有必要建立起大部制的国家质量综合管理部门,统筹制定国家重大的质量发展战略、规划和政策,统一制定国家计量、检测、认证、标准、许可等在内的国家质量基础设施,对质量中介机构及质量服务产业进行统一管理,提供面向企业和消费者的质量公共服务。通过大部制的质量综合管理部门建设,从而为实现新常态下我国企业质量能力的全面提升提供坚实的制度支撑。

| 晁毓欣, 2002, "中国开放经济下的财政政策和货币政策-规范和实证分析", 《中央财经大学学报》, 第9期, 第5-10页. | |

| 程虹、宋菲菲, 2016, "新常态下企业经营绩效的下降:基于企业家精神的解释-来自2015年广东制造业企业-员工匹配调查的经验证据", 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》, 第1期, 第60-72页. | |

| 黄维海、袁连生, 2014, "中国的人力资本水平"俱乐部"收敛了吗?", 《中国人口、资源与环境》, 第7期, 第123-132页. | |

| 金碚、龚健健, 2014, "经济走势、政策调控及其对企业竞争力的影响-基于中国行业面板数据的实证分析", 《中国工业经济》, 第3期, 第5-17页. | |

| 靳庆鲁、李荣林、万华林, 2008, "经济增长、经济政策与公司业绩关系的实证研究", 《经济研究》, 第8期, 第90-101页. | |

| 李唐、韩笑、余凡, 2016, "企业异质性、人力资本质量与全要素生产率-来自2015年广东制造业企业-员工匹配调查的经验证据", 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》, 第1期, 第73-83页. | |

| 李靖华、郭耀煌, 2002, "主成分分析用于多指标评价的方法研究-主成分评价", 《管理工程学报》, 第1期, 39-43页. | |

| 刘明, 2016, "财政转移支付、地方政府治理和制造业增长", 《南方经济》, 第2期, 第1-12页. | |

| 刘世锦, 2014, 《在改革中形成增长新常态》, 中信出版社2014年4月第一版. | |

| 刘秀玲, 2012, "中国出口企业技术创新异质性研究-来自上市公司的经验证据", 《中国软科学》, 第5期, 第103-113页. | |

| 刘志铭、郭惠武, 2007, "创造性破坏、经济增长与经济结构:新古典熊彼特主义增长理论的发展", 《经济评论》, 第2期, 第57-63页. | |

| 鲁晓东、连玉君, 2012, "中国工业企业全要素生产率估计:1999-2007", 《经济学(季刊)》, 第2期, 第541-558页. | |

| 陆正飞、韩非池, 2013, "宏观经济政策如何影响公司现金持有的经济效应?-基于产品市场和资本市场两重角度的研究", 《管理世界》, 第6期, 第43-60页. | |

| 王兵、颜鹏飞, 2006, "中国的生产率与效率:1952-2000-基于时间序列的DEA分析", 《数量经济技术经济研究》, 第8期, 第22-30页. | |

| 吴明隆, 2010, 《问卷统计分析实务-SPSS操作与应用》, 重庆大学出版社2010年5月第1版. | |

| 夏良科, 2010, "人力资本与R&D如何影响全要素生产率-基于中国大中型工业企业的经验分析", 《数量经济技术经济研究》, 第4期, 第78-94页. | |

| 闫坤、刘陈杰, 2015, "我国"新常态"时期合理经济增速测算", 《财贸经济》, 第1期, 第17-26页. | |

| 杨继东、刘诚, 2015, "企业微观波动及其对宏观政策的含义-以中国上市公司为例", 《经济理论与经济管理》, 第3期, 第50-59页. | |

| 叶祥松、彭贵, 2013, "要素投入与创新支撑:广东制造业增长路径的实证分析", 《南方经济》, 第6期, 第62-69页. | |

| 殷德生、唐海燕、黄腾飞, 2001, "国际贸易、企业异质性与产品质量升级", 《经济研究》, 第增2期, 第136-146页. | |

| 杨继东、刘诚, 2015, "企业微观波动及其对宏观政策的含义-以中国上市公司为例", 《经济理论与经济管理》, 第3期, 第50-59页. | |

| 张杰、黄泰岩、芦哲, 2011, "中国企业利润来源与差异的决定机制研究", 《中国工业经济》, 第1期, 第27-37页. | |

| 朱廷珺、李宏兵, 2012, "异质性、双向外包与企业研发决策: 理论模型与经验证据", 《南开经济研究》, 第3期, 第39-51页. | |

| Aghion, P. and P. Howitt, 1992, "A Model of Growth through Creative Destruction", Econometrics, 60(2):323-351. | |

| Antoniades, A., 2008, Heterogeneous Firms, Quality and Trade. Published by Columbia University. | |

| Beaudry, P., M. Caglayan and F. Schiantarelli, 2001,"Monetary Instability, the Predictability of Prices and the Allocation of Investment: An Empirical Investigation Using U.K. Panel Data," The American Economic Review, 91(3):648-662. | |

| Carling, K., T. Jacobson, J. Linde and K. Roszbach, 2003, "Exploring Relationships between Firms' Balance Sheets and the Macro Economy",Conference Paper, Cosponsored by the Federal Reserve Bank of Atlanta and the Journal of Financial Stability. | |

| Crozet, M., K. Head and T. Mayer, 2012, "Quality Sorting and Trade: Firm-level Evidence for French Wine",Review of Economic Studies, 79(2): 609-644(36). | |

| Everett, J. and J. Watson, 1998, "Small Business Failure and External Risk Factors",Small Business Economics, 11(4):371-390. | |

| Feenstra, R. C. and J. Romalis, 2012,"International Prices and Endogenous Quality",General Information, 129(2):477-527. | |

| Gervais, A., 2012, "Product Quality, Firm Heterogeneity and Trade Liberalization",Journal of International Trade & Economic Development, 24(4):523-541. | |

| Grossman, G. M. and E. Helpman, 1991,"Quality Ladders in the Theory of Growth",The Review of Economic Studies, 58(1):43-61. | |

| Jin, Q. L. and P. Chen, 2005, "Earnings Management over Business Cycle",Working Paper. Published by Hong Kong University of Science and Technology. | |

| Kashyap, V. and N. Steenkamp, 2000, "Importance and Contribution of Intangible Assets: SME Managers' Perceptions",Journal of Intellectual Capital, 11(3):368-390. | |

| Khandelwal, A., 2010, "The Long and Short (of) Quality Ladders",Review of Economic Studies, 77(4):1450-1476. | |

| Klein, A. and C. A. Marquardt, 2006, "Fundamentals of Accounting Losses",The Accounting Review, 81 (1):179-206. | |

| Korajczyk, R. A. and A. Levy, 2003, "Capital Structure Choice: Macroeconomic Conditions and Financial Constraints", Journal of Financial Economics, 68(1):75-109. | |

| Manova, K. and Z. Zhang, 2009, "China's Exporters and Importers: Firms, Products and Trade Partners", NBER Working Paper, No.w15249. | |

| Nunnally, J. C., 1978, "Psychometrics Methods", Published by McGraw-Hill Company. | |

| Verhoogen, E. A., 2007, "Trade, Quality Upgrading and Wage Inequality in the Mexican Manufacturing Sector",Quarter Journal of Economics,123(2):489-530. | |

| Wilson, P. and S. Giovanni, 2000,"Small and Medium-sized Manufacturing Enterprises in Latin American the Caribbean under the New Economic Model", World Development, 28(9):1643-1655. |