建立合理有效的反腐败制度安排不仅是一个重大的实践问题,也是一个制度设计的理论问题。为什么在各种高强度、持续性的努力之下,腐败现象依然普遍持续地存在着,尤其是在发展中国家,既有的反腐措施为何常常无法带来理论预测的效果呢?

越来越多的研究表明,人的社会性特征尤其是社会交往环境及其背后的支撑性规范对于个体行为决策的影响显著,几乎所有人类互动都受到社会规范的影响(Lewis,1969;Sugden,1986;Coleman,1990;Young,1998a;Akerlof & Kranton,2000;Ostrom,2000;Bicchieri,2006;Gitis,2010)。于是,一个自然的问题就是,腐败行为是否也会受到社会规范的影响?特别的,如果我们沿着社会心理学家的工作,把社会规范区分为命令性规范和描述性规范命令性规范强调的是在某个特定的情境下一个人该如何行动,即“应该如何做”的问题,而描述性规范强调的是在某个特定的情境下大多数人一般如何行动,即“别人怎么做”的问题。(Deutsch & Gerard,1955;Elster,1989;Cialdini et al., 1991;Bicchieri,2006),而在一个腐败普遍存在的社会中,虽然法律及道德所规定的命令性规范都否定腐败行为,但因为腐败的流行使得其本身因为在某种程度上变成了描述性的规范而获得了某种“合宜性”,于是两种规范的影响便发生了冲突。考虑这种情况,描述性规范的作用是否会导致“不能腐败”的命令性规范失效,进而导致法律威慑与一般反腐措施的失效呢?

为了回答这些问题,本文拟通过一个改进的贿赂博弈实验,借助框架化和策略式的实验设计,分别将命令性规范与描述性规范两种不同形式的社会规范外生地引入到实验情境中,考察它们对个体腐败行为决策的影响,进而借鉴Krupka and Weber(2013)的方法,以行为合宜程度这个代理变量对不同情况下的社会规范进行量化,最终从一般意义上捕捉腐败行为与社会规范之间的内在关联。我们的实验结果表明,命令性规范和描述性规范都会显著地影响个体的腐败行为。具体而言,源于不能腐败的命令性规范的影响所呈现的框架效应确实可以显著降低社会上的腐败程度,尤其是当社会上流行不腐败时,框架效应的这种积极效果还会因为描述性规范的影响生成的积极的从众效应而进一步增强。然而,当腐败本身变成某种流行的社会规范时,即使人们认为这种行为不当,命令性规范的积极影响也会被描述性规范的消极影响所抵消;而且,如果此时再去除与腐败相关的框架语言,个体的腐败倾向还会进一步增强。这些行为模式完全符合其他社会成员的一般预期。我们认为,框架效应的消解与消极从众效应的发生可能正是现实中腐败行为得以持存的重要原因之一。

本文的主要贡献有三:首先,第一次在实验环境中检验了两种社会规范对腐败行为的影响。通过这种检验,本文尝试连接起两类文献,一类是有关腐败动机的研究,另一类是有关社会规范的研究,为更好地推进人们对腐败行为尤其是腐败行为的社会性特征的理解。第二,本文以第三方的信念作为代理变量,从经验上检验了社会规范对腐败行为影响的一般性,发现第三方有关不同情景下腐败是否合宜的信念可以非常好地预测腐败实验中呈现的行为模式,从而为构建融合社会规范的腐败行为模型提供了一个可能的切入点和经验基础。最后,从实践上看,反腐工作的重要性在十八大之后已经成为党和国家以及全体人民的共识,然而既有研究对腐败的社会性基础并未予以足够的关注。本研究的视角与结论意味着,反腐需要考虑社会规范对腐败行为的影响;特别的,如果能把消极的从众效应转变为积极的从众效应,同时防止框架效应被消解的话,从腐败成为一种规范的次优均衡转向不腐败成为一种规范的最优均衡是可能的,这就为政策制定者寻找有效的反腐机制提供一种理论指引。

本文的后续安排如下:第二部分是文献回顾,第三部分是实验设计、实施程序以及理论预测,第四部分报告实验结果,最后是结论与展望。

二、 文献回顾经济学家一般将腐败定义为公职人员为了私人目的滥用职权(Serra,2009),这样的定义隐含着腐败行为是对某种合意的社会规范(包括法律) 的违背,但是很多关于腐败行为的经验研究结果都表明,在某些情况下,腐败本身也受社会规范的影响,甚至参与腐败本身就是一种社会规范。比如,基于调查而获得的国际透明度指数等主观指标展开的国家间腐败程度比较研究表明,不同国家的腐败水平存在显著的差异(见如Treisman,2000;Fisman & Gatti,2002)。由于不同的国家往往代表着不同的文化背景与行为规范,而个体行为的模式则常常反映了他们在自己成长国家中内化了的有关行为的社会规范和价值,因此这些研究至少间接地表明,腐败至少在一定程度上与社会规范相关。不过由于方法与衡量指标选择上的问题,基于这些研究不可避免地受到衡量误差、遗漏变量以及内生性问题的影响(张新超等,2014)。而与上述经验研究不同,Fisman and Miguel(2007)借助联合国外交官在纽约所享受的停车违章豁免权的准实验机会展开了经验研究。他们发现,来自高腐败程度国家的外交官,其未处理罚款的数量显著多于来自低腐败程度国家的外交官。另外,Barr and Serra(2010)基于控制实验完成的研究发现,来自腐败指数越高的地区的牛津学生在贿赂实验中表现出的腐败行为倾向也越高。他们还发现,在英国呆的时间越久,学生在实验中进行贿赂的倾向越低。这些结果进一步证明,腐败的社会期望确实是会内部化的。

已有研究表明,社会规范发挥作用主要通过两条渠道实现:一是内部化为一种偏好(如Elster,1989;Akerlof,1997),违背规范所带来的负面情绪,如内疚感和羞愧感,使得人们不愿意违背规范;二是成为一种协调机制(如Gintis,2010),或者通过违背规范而引发正式非正式的制裁(Ellickson,1991;Fehr & Fischbacher,2004) 使人们遵守规范。沿着这一逻辑,如果腐败确实受社会规范的影响,进而成为一种社会规范,那么对于社会规范的遵从在某种程度上就会增强个体腐败的倾向。也正因此,Kuran(1997)指出,当腐败成为普遍情况时,官员可能会自然而然地把腐败作为一种潜在的选择,甚至本身廉洁的官员也会不得不选择腐败,即使他们心中谴责腐败。于是,虽然私下里可能大家都更喜欢与一个廉洁公正的官员打交道,但是整个社会仍然会被锁定在一个腐败成为一种规范的次优均衡上。Mishra(2006)构建的两阶段博弈模型很好地说明了这一点:博弈第一阶段,企业决定是否进行污染性生产,官员选择是否付出成本调查企业的污染情况;第二阶段是一个简单的贿赂博弈,如果官员和企业就贿赂达成一致,官员就不会向上级部门进行告发。在给定的参数条件下,该博弈存在两个均衡:一个均衡是官员都尽职工作,没有企业选择污染;另一个均衡是官员都选择腐败,而企业选择污染性生产。作者进而通过演化博弈模型证明了,在一个动态社会中,后一种均衡,也即腐败成为一种社会规范的均衡更具演化稳定性。因此,不能将腐败看作是对规范的背离,腐败本身才是真正的社会规范。作者认为,这就是尽管社会中存在各种反腐措施和激励,但是腐败依然持续存在的重要原因之所在。

另外,来自经验方面的证据表明,个体选择遵从腐败规范的原因的确与个体对一般社会规范的遵从的原因并无二致。比如,Wade(1985)对印度的研究表明,腐败行为首先会受到社会压力的影响,拒绝提供好处会使官员遭到选民的抱怨,但更大的压力其实来自官僚机构内部。作者通过调查发现,印度的很多公共服务部门都发展出了高度制度化的非正式系统,当系统中的官员预期选民能够从其所提供的服务中获得的收益越高时,选民就需要支付更多的贿赂以获得该项公共服务。作者根据当地一直以来的潜规则估计,一个部门的官员和办事员可以拿到大致相当于预期收益值8.5%的回扣,这些回扣将在部门内部进行分配,而不参与分配的官员将面临惩罚:主管会在向上级部门报告时给予不想参与榨取灰色收入的人负面评价,比如把其刻画为“不够机敏”、“不能和群众打成一片”、或“没有管理能力”,从而使其得到晋升的机会降低。Sardan(1999)在讨论非洲国家腐败现象普遍存在的原因时也指出,羞愧感不仅没能减少非洲腐败的发生,而且还会因为这种认知模式主要考虑的是他人的意见而非自己的认知特性,致使人们更倾向于腐败。一个对所有腐败形式说“不”的官员,会被认为是一个自傲无比、目中无人且缺乏同情共感的人,是社会规范的违背者,因此不为人们所喜欢。Fjeldstad et al.(2003)基于乌干达的研究结果同样提出,如果一个官员不用自己的影响力帮助朋友和亲戚,就会被嘲笑和鄙视。由此,社会关系网络便成为某种对规范违背者实施非正式惩罚的渠道。Fjeldstad(2005)后来基于对乌干达税务中反腐败经验的系统考察进一步表明,一个官员若想维持自己的好人形象,那他就必须利用自己的职务去帮助他所处的社会关系网络中的个体,而且人们也非常清楚地认识到大家族与强血缘关系可以给自己带来的帮助,从而使得社会网络与社会规范之间形成某种正反馈机制,进而削弱了正式的行政制度架构的功能。

沿着同样的思路,基于自己的一系列观察研究,阿马蒂亚·森(1999[2012]) 一针见血地指出,传统依靠金钱激励的反腐措施存在三种局限性,包括监督和审查总会出现疏漏,并且很难处理抓盗者本身的腐败问题;任何政府、体制都不能将官员的权力完全剥夺,虽然可以约束权力的作用范围;即使已经很富有的官员也常常尽力使自己变得更富有,并且愿意为此冒一定的风险。在1993年意大利议会对腐败与黑手党之间的联系调查中,“别人也这是这么干的”是被引用最多的腐败理由之一,因此,单纯依赖对于个体利益的激励确实很难完全消除腐败。实际上,在那些极少发生这种标准腐败行为的社会中,它们在很大程度上依赖的就是对行为准则的遵从,而不是物质激励。最后,森还引用了《淮南子》中的典故——“是故绳正于上,木直于下,非有事焉,所缘以修者然也。故人主诚正,则直士任事,而奸人伏匿矣。人主不正,则邪人得志,忠者隐蔽矣”。他由此指出,人们会特别重视处于掌权和权威位置的人的行为,因此高级官员的行为对于建立行为规范特别重要。

从上述研究当中我们可以发现,与绝大多数的人类互动行为一样,腐败行为与社会规范之间同样有着密不可分的关系。这些研究虽然大大加深了人们对于腐败的理解,但是相比于对合作、利他等正外部性行为与社会规范的研究,对腐败这类存在负外部性的行为与社会规范之间关系的研究不论从数量上还是内容上都十分薄弱。首先,据我们所知,有关腐败与社会规范的经验研究仍然很少,尤其是利用控制实验方法展开的研究更少,而实验在研究那些看不见摸不着的行为上的优势已经得到许多学者的强调(见如Charness and Kuhn, 2011);其次,已有研究在研究腐败和社会规范的关系时,仅考虑了最一般意义上的社会规范,并没有区分描述性规范及命令性规范对腐败行为的影响;最后,尚未有研究从定量上测量这两种规范影响腐败行为的程度。有鉴于此,本文试图借助实验室实验的方法,深入系统地讨论腐败与社会规范之间的关系。

三、 实验设计与理论预测本文汇报的实验由两个独立的实验组成:第一个实验是一个改进的贿赂博弈实验,用以捕捉个体在不同情境下的腐败行为决策;第二个实验依托Krupka and Weber(2013)开发的方法,使用社会心理学研究中常用的“小故事” (vignettes) 法(见如Alexander & Becker,1978;Barter & Renold,1999;McKinney & Moore,2008等),引出第三方对不同情境下行为合宜性的判断,以此从一般意义上捕捉社会规范与腐败行为之间的内在关联。

(一) 贿赂博弈实验首先,我们设计了一个非常简单的贿赂博弈实验①。实验模拟的是最常见的官员和企业之间一对一的腐败场景,即企业向官员支付一定的贿赂,以求让官员完成一个对其有利的决策,而官员则决定是否接受企业的贿赂,如果企业行贿并且官员接受,则会对社会其他成员造成一定的伤害。

① 我们的实验框架是在Cameron et al.(2009)以及Barr and Serra(2010)的贿赂实验框架的基础上修改而来。关于贿赂博弈实验框架的发展,可参见张新超等(2014)的综述。

具体而言,每一场实验由12名被试组成,其中4名代表企业,4名代表官员,另外4名代表社会其他成员。12名被试被随机分成4个小组,每个小组都包含1个企业,一个官员以及1个社会其他人员。被试的身份由计算机随机分配决定。实验分为两轮,每轮每个被试的初始禀赋均为35点虚拟币。②在第一轮中,企业和官员需要同时做出决策:企业决定是否要向官员行贿10点禀赋,不论官员如何选择,企业的行贿行为都将耗费1点成本;与此同时,官员决定是否受贿,如果受贿,则需要耗费5点的“办事”成本。若企业决定行贿,同时官员决定受贿,则企业的收益将增加16点,但是此时社会其他成员的收益将减少8点;若企业决定行贿,同时官员选择不受贿,则官员的收益不变,社会其他成员的收益将增加3点。该贿赂博弈的战略式如表 1所示。

② 实验中的兑换率为6点虚拟币=1元人民币。

| 表 1 贿赂博弈 |

该博弈重复两轮。第二轮实验的基本设定与第一轮相同:企业和官员同时决策,企业决定是否行贿,而不同之处在于,官员需要完成一个策略式的多情景决策,也即他们需要分别决定,如果在第一轮所有4个官员中有n人选择受贿时,自己是否选择受贿;其中,n=(0,1,2,3,4),分别对应于五种情况(N0-N4)。第二轮收益的计算方式由第一轮的结果中真实的接受数量决定。比如,如果第一轮有2名官员选择受贿,则第二轮所有被试的收益将取决于每个官员在n=2时所作的决策。这样设定是为了捕捉个体腐败行为决策对于社会腐败流行程度(也即描述性规范) 的反应。

与以往的研究不同(如Abbink et al., 2002, Cameron et al., 2009;Barr and Serra, 2010等),在本博弈框架中,我们将行为决策设为固定值,而非自主选择行贿受贿数额,以避免腐败状态下可能出现的社会总收益高于不腐败状态的情况,控制官员出于增进社会效率(见如Kaufmann and Wei, 1999;González et al., 2002) 的目的而选择腐败的动机。另外,本实验完全匿名,并且所有被试在两轮实验完全结束前,均不会知晓其他人的选择情况,以控制声誉、胜出等动机的作用。

我们在实验中引入了两种不同的语言框架:中性语言框架和腐败语言框架,以捕捉个体腐败行为决策对于有关腐败行为的命令性规范的反应。在引入腐败语言框架的实验中,我们直接赋予被试以企业、官员、居民等虚拟身份,并且在实验介绍中使用了“行贿、受贿”等词语。而在中性语言框架的实验中,我们剔除了与腐败有关的任何词语,三种身份分别用D、E和F代替,“行贿、受贿”分别用“转移、接受”代替。

本次实验于2014年10月在浙江大学进行,被试均为通过BBS征募的本科生,共计120人(其中女生64人,占53.33%),其中参加中性语言框架实验的被试48人,参加腐败语言框架实验的被试72人,每个被试只参加一场实验。每个被试在到达实验室抽取座位号之后便由实验助理引导进入指定的计算机座位。计算机座位与座位之间通过隔板和门帘完全隔离。每场实验中,待所有12个被试到场就坐后,实验者宣布实验开始,并大声朗读实验介绍,披露实验大致持续的时间和可能的报酬区间。在确认所有被试都了解实验规则并准备就绪之后,实验开始。在正式决策之前,每个被试还将完成一份简单的调查问卷,内容包括性别、是否是党员以及月平均支出等。本次实验借助ztree软件平台完成(Fischbacher,2007)。实验完成后,被试按座位牌顺序逐一领取报酬并离开。平均而言,每场实验耗时15分钟,每个被试最终收益为17.1元,其中包括5元的参与费。

(二) 社会规范量化实验为了进一步从一般意义上检验社会规范与腐败行为决策之间的内在关联,我们依据Krupka and Weber(2013)开发的方法,将社会规范定义为社会成员对各种不同行为合宜性的共同认知该定义不仅是目前学界接受度最广泛的社会规范的定义(见如Elster,1989;Bettenhausen & Murnighan,1991;Ostrom,2000;Bicchieri,2006),而且深合亚当·斯密在《道德情感论》中为自己的一般性社会理论所建构的行为基础。,进而通过问卷让被试对第一场实验中不同实验情况下的行为合宜性进行评价,以此构建行为合宜程度这个代理变量,从经验上捕捉各种情境下个体决策行为背后所隐藏的社会规范及其影响。具体而言,我们通过文字向参与这一阶段实验的被试描述上一阶段实验的内容,让被试对第一场实验中不同情况下官员(角色E) 的受贿(接受) 行为的合宜性进行打分。例如,评价中性框架实验中行为合宜性的被试将看到如下文字:

“共有12人进行游戏,随机分配身份,其中4人为D,4人为E,另外4人为F。12人随机组成4个小组,每组3人,其中D、E和F各一人,每人初始禀赋均为35点虚拟币。每个小组中,D和E需要同时做出决策,D需要决定是否要向E转移10点虚拟币,不论E如何选择,D只要选择转移,就需要扣除自己1点虚拟币;E需要决定是否接受D向其转移的10点虚拟币,如果E决定接受,则需要耗费5点虚拟币。如果D选择转移,同时E选择接受,则D的虚拟币增加16点,F的虚拟币减少8点;如果D选择转移,E选择不接受,则D和E的虚拟币不增不减,F的虚拟币增加3点。”

而后,被试需要对上述情境下E选择接受的合宜程度进行打分。我们将行为的合宜性定为6个等级,包括非常不合宜、不合宜、略微不合宜、略微合宜、合宜、非常合宜,并且在实验介绍中明确告知被试,行为的合宜性程度是指个体表现出的行为与绝大多数人预期个体应该表现出的行为的接近程度,个体表现出的行为与其他人的期望越接近,该行为的合宜性程度越高。为了确保被试完全理解上述描述,我们要求被试在阅读完上述描述之后,计算不同决策组合下各个角色的最终收益。只有当被试给出的答案完全正确后,实验才会继续。

本次实验于2015年5月在浙江大学进行,被试均为通过BBS征募的本科生,共计60人(其中女生36人,占60%),其中参加评价中性语言框架实验的被试和腐败语言框架实验的被试各30人。参与本阶段实验的被试均未参与过第一阶段的实验。本次实验平均耗时15分钟,每个被试均获得固定报酬10元。

(三) 理论预测本实验的核心框架是一个简单的贿赂博弈模型。通过剔除劣策略法很容易得知,官员(角色E) 的占优策略是受贿(接受);给定官员(角色E) 的占优策略,企业(角色D) 的最优策略就是行贿(转移)。但与此同时,由于官员的接受行为会对社会成员带来一定伤害,并加剧个体间的收入不平等,而大量实验证据表明,如内疚厌恶(Battigalli & Dufwenberg,2007)、不公平厌恶(Fehr & Schmidt,1999)、社会尊重(Bénabou & Tirole,2011) 等内部动机同样会对人类行为产生显著影响,再结合以往腐败实验的结果中内部动机不稳定的证据Abbink等(2002)以及Barr和Serra(2009)都考察了负外部性对腐败行为的影响,前者没有发现显著的影响,而后者则发现,在负外部性相对较高时,不管是企业的行贿倾向还是官员的受贿频率都相对较低。和个体和个体决策因为社会规范的影响而表现出情景依赖的证据,我们猜想,被试在本实验的不同实验情形中会表现出系统性的行为差异。在这里,我们结合Krupka and Weber(2013)提出的一个纳入社会规范的效用函数,对实验中可能出现的行为模式做一简单的预测。

依据Krupka and Weber(2013),社会规范不仅只是揭示某个特定行为的好坏,更是不同行为合宜性程度变化的真实写照。他们构建了如下效用函数来捕捉个体的行为决策:

| ${{u}_{i}}\left( x,{{a}_{k}} \right)={{V}_{i}}\left( {{x}_{i}}\left( {{a}_{k}} \right) \right)+{{\gamma }_{i}}\cdot N\left( {{a}_{k}} \right)$ | (1) |

其中,xi表示个体i选择行为ak的货币收益,Vi(·)表示货币收益给个体带来的效用,N(ak)表示行为ak符合社会规范(合宜) 的程度,γi(≥0) 表示个体i对于社会规范的顾及程度。①依据该效用函数,我们就可以评价任何行为在给定情境下的合宜程度N(ak),刻画这种合宜性判断对于个体决策的影响,进而预测不同情境下行为可能出现的变化,即便这些情景中个体最终获得的收益xi(ak)没有差别。

① 值得注意的是,与不公平厌恶等社会偏好理论不同,这里社会规范的影响并未定义在行动的结果层面上,而是定义在行动本身之上。

据此,结合本实验设计,我们首先可以预测,在中性框架的基准情形(第一轮) 中,大部分E会选择接受,而少部分E会因为行为可能给他人带来伤害产生愧疚而选择拒绝。与此不同,在引入腐败语言的基准情形中,虽然外部激励并没有发生实质性改变,但因为明确使用到与腐败相关的词语,因此预测这种情形除了激活个体伤害他人产生的内疚感之外,还会激活决策个体有关腐败行为不为社会所认同的命令性规范,从而使得这种情形下的个体在选择受贿时,会因为违背潜在规范(腐败行为不合宜) 而更多地选择拒绝。据此,我们有:

预测1:腐败语言实验框架中个体选择受贿的比例要低于中性语言实验框架中个体选择接受的比例。

接着,在第一个实验的第二轮中,我们通过策略式多情景决策的方法引入了描述性社会规范。已有大量研究表明,描述性社会规范会对个体决策产生显著影响(见如Cialdini,2007;Gerber & Rogers,2009),个体会因此在行动时表现出明显的从众行为。对应到本实验中,这种影响体现在它会使得伤害(腐败) 因为流行而变成一种合宜的行为,从而增加对这种行为的需求。据此,我们有:

预测2:在每一种框架下,均是无人选择腐败时(N0),个体的腐败比例最低;所有人均选择腐败时(N4),个体的腐败比例最高。

结合预测1与预测2,我们还可以得到:

预测3:腐败框架下无人选择腐败时,个体腐败的比例最低,而中性框架下所有人都选择腐败时,个体腐败的比例最高。

最后,由于在这些行为决策背后有着合宜性的支撑,因此可能具有一般性。在第二个实验中,我们基于社会规范是社会对于不同行为合宜性的一致性认知这一定义,引出了无关第三方对不同情况下腐败行为的合宜性评价。如果这种一致性具有一般性,那么我们就会有:

预测4:个体腐败行为的变化趋势与其他社会成员对其合宜程度的评价趋势相一致。

四、 实验结果及其含义这一部分将结合实验结果检验上述预测。我们将首先从整体上描述命令性规范和描述性规范对腐败行为的影响,进而基于平均合宜度变量探讨这些影响的一般性和普遍性。

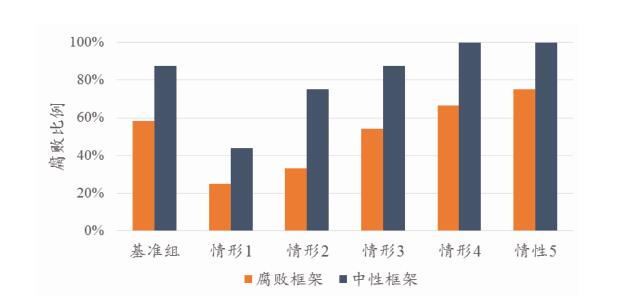

(一) 命令性规范与框架效应首先考察的是命令性规范对个体腐败行为的影响。图 1刻画了不同语言框架下各种情况中个体腐败行为的分布。如前,基准组是指第一轮,而情形1到5分别对应的是整个实验场中第一轮有0、1、2、3、4个被试选择腐败(接受) 的情况。在腐败语言实验框架的基准组中,24名被试中有14人选择了受贿,占58.33%,而在中性语言实验框架的基准组中,16名被试中有14人选择了接受,占87.5%。其它五种情况也存在类似的结果。Wilcoxon秩和检验和单因素方差分析的结果(表 2) 显示,除却N0,其他情况下的实验结果均与预测1一致,也即个体在中性语言实验框架中选择接受的比例要显著高于个体在腐败语言实验框架中选择受贿的比例。

|

图 1 不同语言框架下个体腐败行为分布 |

| 表 2 框架效应与个体腐败行为分布检验 |

为了进一步检验预测1,我们构建了一个标准Logit模型,因变量Cij是个体i在j情形下是否选择接受(受贿),如果是则为1;自变量包括描述不同语言框架的虚拟变量(NoFrame,中性框架时为1) 与决策者的一些个体特征变量,包括性别、是否为党员与月平均支出。回归结果(表 3方程1) 显示,NoFrame的系数显著大于0;这一结果在控制个体特征变量之后仍然稳健(表 3方程2)。这说明在其他条件不变的情况下,中性语言框架下个体选择接受的概率显著高于腐败语言框架;也即,腐败决策中存在明显的框架效应。于是,我们有:

| 表 3 命令性规范与框架效应的回归分析 |

结果1:给定其它条件不变,个体在中性语言框架中的接受倾向显著大于个体在腐败语言框架中的腐败倾向。

结果1表明,命令性规范对个体行为有显著影响,是影响腐败行为决策的重要因素。在其他条件保持不变的情况下,这种影响体现在正反两个方面:一方面,引入腐败的语言框架会激活有关腐败的命令性规范,降低个体的腐败倾向。这说明,政治宣传、道德教育、法治普及等反腐措施有其存在的理论与经验基础;如果没有这些措施,腐败可能会更为严重。另一方面,剔除与腐败相关的语言可能会激活其他命令性规范,比如上述腐败博弈所描述的互惠行为,从而显著增强个体接受的倾向。这就在一定程度上解释了,为何在对腐败行为作出去腐败性的描述(比如说成送礼) 之后,腐败(接受) 行为会显著增加。

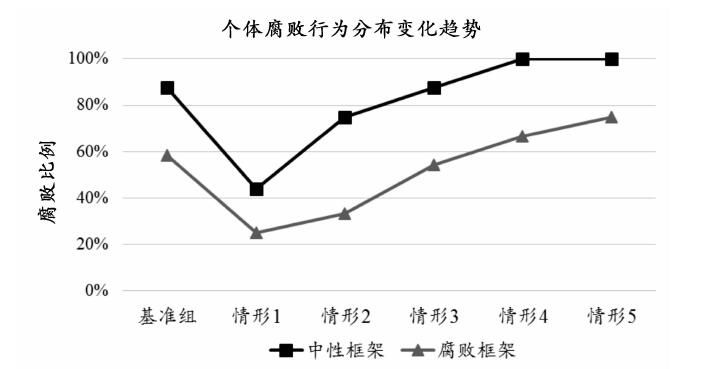

(二) 描述性社会规范与从众效应在第一个实验中,我们在第二轮中通过设定被试的决策情境,借助策略式的方法考察了描述性规范对个体腐败行为的影响。图 2描述了两种框架下腐败流行程度不同时个体腐败比例的变化趋势。在中性语言框架中,虽然个体在已知没有人接受的情况下接受的比例为43.75%,显著小于基准组时的87.5%(单边t检验,p=0.0019),不过这一比例会随着周围人群接受比例的上升而显著上升。当已知有三人以上(即社会上接受比例高于75%时) 的个体选择接受时,所有被试均选择了接受,显著高于基准组的接受比例(单边t检验,p=0.0819)。同样的,在腐败语言框架中,虽然个体在已知没有人腐败的情况时的腐败比例仅为25%,显著小于基准组时的58.33%(单边t检验,p=0.0087),但是这一比例同样会随着周围人群腐败比例的上升而上升。在已知所有人都选择腐败时,个体选择腐败的比例为75%,显著高于基准组的腐败比例(单边t检验,p=0.0517)。具体到个体数据上,有意思的是,有5名被试在其它情况下都选择了腐败,但是在没有一个人腐败的情况下则选择了不腐败;还有3名被试一直没有选择腐败,但是当所有人都选择腐败后,却选择了腐败。

|

图 2 两种框架下个体腐败行为分布的变化趋势 |

基于第二轮实验的数据,我们构建了与之前相似的Logit模型,对上述结果进行了检验。因变量Cij仍然表示个体i在j情形下是否选择腐败行为,自变量包括刻画五种腐败流行程度的虚拟变量(N1-N4) 与个体特征变量。回归结果(表 4方程3) 显示,所有解释变量的系数均显著大于0,说明个体选择腐败的倾向显著依赖于周围人群选择腐败者的比例。更有意思的是,回归结果的边际分析显示,周围人群的腐败者比例越高,个体选择腐败的倾向就越高。①这一结果在控制个体特征变量之后仍然稳健(表 4方程4)。于是,我们有:

① Wald检验显示,N2的系数显著大于N1(p=0.0057),N3的系数显著大于N2(p=0.0221),不过N3和N4并无显著差异(p=0.1248)。

| 表 4 描述性规范与从众效应的回归分析 |

结果2:给定其它条件不变时,个体腐败倾向会随着周围人群中腐败者比例的增大而增大。

结果2表明,描述性规范同样是个体腐败行为的重要影响因素,腐败环境确实会提升个体的腐败倾向。这一结果与Fisman and Miguel(2007)以及Barr and Serra(2010)基于国家的腐败感知指数对个体腐败行为研究的经验结果相一致。这意味着,反腐败工作不仅要从个体入手,还应注重整体环境的塑造。

(三) 两种社会规范的总效应与影响的一般性上述结果表明,命令性规范和描述性规范对个体腐败行为都有显著影响。在这一小节,我们将综合二者,考察框架效应和从众效应的加总效应。回归结果(表 5中方程5和6) 显示,同时纳入代表框架效应和从众效应的虚拟变量之后,所有回归系数依然高度显著,且符号与前述结果保持一致,这进一步确证了结论1和结论2的稳健性。方程7和8在此基础上将第一轮的数据也纳入回归。结果显示,腐败框架下周围所有人都不腐败时(即NoFrame=0,N0=1),个体的腐败倾向最低,因为框架效应与“没人腐败”所带来的从众效应的边际影响方向相同;也即,从众效应表现为一种积极的从众效应,它能进一步降低框架效应带来的腐败倾向。但是,随着周围人群腐败比例的上升,当腐败框架下所有人都腐败时(即NoFrame=0,N4=1),积极的从众效应将转变为消极的从众效应,完全抵消了来自框架效应的积极作用①,使得此时个体的腐败倾向回升至中性语言框架下基准组的水平②。此时若再引入中性框架语言,个体的腐败倾向将到达最高。由此,我们有:

① Wald检验,H0:NoFrame =N4,方程7中p=0.315,方程8中p =0.291,均拒绝原假设。

② Wilcoxon 秩和检验,p=0.339。

| 表 5 社会规范总效应的回归分析 |

结果3:腐败框架下无人选择腐败时,个体腐败的比例最低,而中性框架下所有人都选择腐败时,个体腐败的比例最高。

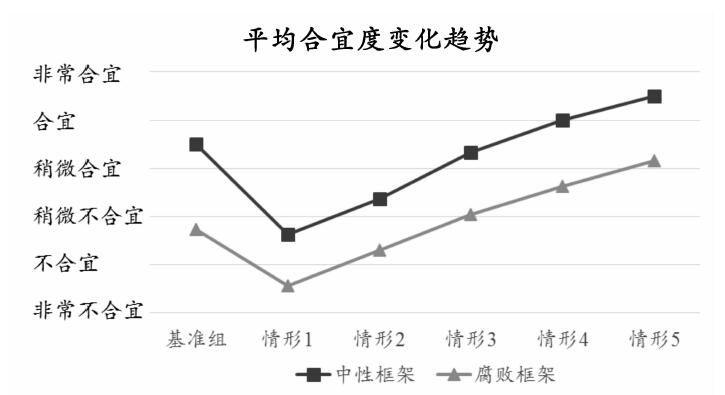

最后,基于第二个实验中第三方关于第一个实验不同情况下个体选择腐败行为的合宜性评价数据,考察框架效应和从众效应的一般性。被试对各情况下腐败(接受) 行为的平均合宜度的评价如图 3。从图中可见,被试对不同情况下决策者行为合宜性的评价同样明显地显示出框架效应和从众效应,其趋势走向与图 2第一个实验中被试的实际决策模式非常之相似。为了进一步捕捉这种相似性,我们对合宜性程度进行了量化,将合宜性程度的六个等级从“非常不合宜”至“非常合宜”赋值为1至6,以Ordered Probit模型对合宜度与框架效应和从众效应的关系进行了拟合。回归结果如表 6所示,其中pxj表示个体x对j情形下腐败行为合宜度的评价,自变量的定义如前述模型。分别比较方程9和方程5、方程10和7之后可知,各变量的系数符号在方向上非常一致;就合宜性评价本身而言,其中呈现出的框架效应与从众效应也与第一场实验中被试实际决策中表现出的框架效应与从众效应一致①。于是,我们有:

① 对合宜性评价作前述三个预测的检验结果证明了这一点。限于篇幅,这里不再报告。

|

图 3 各情形下平均合宜度的变化趋势 |

| 表 6 腐败行为合宜度的Ordered Probit回归分析 |

结果4:第三方有关各种情况下腐败行为合宜性的评价与个体实际的腐败行为表现出非常一致的变化趋势,同样受到框架效应和从众效应的影响。

结果4表明,我们从第二个实验中获得的合宜性数据应该可以非常好地捕捉不同情况下社会规范对个体腐败行为决策的影响。回归结果证实了这一点。以平均合宜程度作为衡量社会规范效应的代理变量,通过条件Logit模型对社会规范和个体腐败倾向的关系进行拟合的结果显示,社会规范变量的系数显著为正②。该结果表明,对社会规范的遵从确实是个体腐败行为背后的重要动机。这也就意味着,在考虑反腐机制的设计时,政策制定者必定不能忽略社会规范对个体决策的影响。

② 系数为2.275,稳健标准差0.428,p<0.001,n=240,X2=28.27,Log likelihood = -25.58。

五、 结论对腐败的理解不能仅仅局限于个体决策层面,考虑其社会基础同样重要。近年来,一些学者通过在腐败研究中引入社会规范,极大地加深了人们对腐败的理解。沿着这一路径,本文通过一个改进的贿赂博弈实验,借助框架化和策略式的实验设计,区分命令性规范及描述性规范,首次系统地考察了这两种社会规范对腐败决策的影响,并通过第三方的合宜度评价检验了这种影响的稳健性和一般性。实验结果揭示,社会规范对个体腐败决策的影响典型的体现在框架效应和从众效应两个方面:源于不腐败的命令性规范的影响而呈现的框架效应可以显著降低个体的腐败倾向;与此同时,当社会上流行不腐败时,不腐败这种积极的从众效应可以进一步强化框架效应的积极效果,抑制个体腐败的倾向;反之,当腐败本身变成某种流行的规范时,即使人们认为这种行为不当,描述性规范带来的消极从众效应不仅会完全抵消源自命令性规范的积极效应,甚至会在避开腐败性语言时引出其他潜在的命令性规范(如互惠规范),进一步增强个体的腐败倾向。

我们推测,这种社会性基础可能正是我国目前反腐状况差强人意、腐败窝案和组织性腐败频发的一个重要原因。长期以来腐败流行的社会状态使得国人以及官员赋予腐败以一种“众人皆如此”的合宜性,这种合宜性不仅会赋予腐败行为以一种正当性,降低官员腐败的内疚感和羞愧感,而且会提高官员成为廉洁奉公的标新立异者的压力,迫使其不得不选择腐败。与此同时,在腐败获得合宜性认可的社会环境中,抑制腐败的命令性规范的作用还将遭到严重侵蚀,降低官员预期因为违反规范而被惩罚的概率,从而最终削弱正式反腐措施的效果。在此基础上,传统上对“礼尚往来”这种互惠规范的强调还可能通过去框架化消解送礼与腐败之间的重大区别,进一步强化腐败的正当性,踏实其流行的社会基础。于是,即使在走向法治社会的过程中,法治建设与一次次反腐运动均在不停地强调着腐败的不合宜性,但是就目前看,这种努力的效果并不能令人满意,这可能就是因为框架效应的积极效应不仅不能压倒消极的从众效应,甚至受到了侵蚀。

综上,本研究的结论十分明确。上述结论的政策含意在于,对腐败的认识一定不能忽视其社会性基础;相应的,反腐制度与政策的设计也需要考虑如何在发挥社会规范的积极作用的同时,消解其消极作用。否则,不仅一般的反腐措施可能陷入失效的境地,社会也可能长久地锁定在腐败的次优均衡上。事实上,如果能够重构有关腐败的社会规范,尤其是区分腐败与送礼之间的差异,同时塑造出“零腐败”的社会环境,把消极的从众效应转变为积极的从众效应,那么框架效应与积极的从众效应转而相互加强,社会从腐败成为一种规范的次优均衡转向不腐败成为一种规范的最优均衡并非不可能。

致谢 本文为国家社科基金青年项目(立项号:13CJL004)的阶段性成果,作者同时感谢浙江大学实验社会科学实验室(ESSL)对本研究的大力支持。

| [] | Abbink, K., Irlenbusch, B.and Renner, E., 2002, “An Experimental Bribery Game”, Journal of Law, Economics, and Organization, 18(2), pp.428-454. |

| [] | Akerlof G.A., 1997, "Social Distance and Social Decisions". Econometrica, 65(5), 1005–1027. DOI:10.2307/2171877 |

| [] | Akerlof G. A., R. E. Kranton, 2000, "Economics and Identity". The Quarterly Journal of Economics, 115(3), 715–753. |

| [] | Alexander C. S., Becker H. J., 1978, "The Use of Vignettes in Survey Research". Public opinion quarterly, 42(1), 93–104. DOI:10.1086/268432 |

| [] | Barr A., Serra D., 2009, "The Effects of Externalities and Framing on Bribery in a Petty Corruption Experiment". Experimental Economics, 12(4), 488–503. DOI:10.1007/s10683-009-9225-9 |

| [] | Barr A., Serra D., 2010, "Corruption and Culture: An Experimental Analysis". Journal of Public Economics, 94(11), 862–869. |

| [] | Barter C., Renold E., 1999, "The Use of Vignettes in Qualitative Research". Social research update, 25(9), 1–6. |

| [] | Battigalli P., Dufwenberg M., 2007, "Guilt in Games". The American economic review, 97, 170–176. DOI:10.1257/aer.97.2.170 |

| [] | Bénabou R., Tirole J., 2011, "Identity, Morals, and Taboos: Beliefs as Assets". The Quarterly Journal of Economics, 126(2), 805–855. DOI:10.1093/qje/qjr002 |

| [] | Bicchieri C., 2006, "The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms", New York: Cambridge University Press. |

| [] | Bicchieri C., Xiao E., 2007, "Do the Right Thing: But Only if Others Do So". Journal of Behavioral Decision Making(22), 191–208. |

| [] | Cameron L., Chaudhuri A. and Erkal N., 2009, "Propensities to Engage in and Punish Corrupt Behavior: Experimental Evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore". Journal of Public Economics, 93(7), 843–851. |

| [] | Charness, G. and P. Kuhn, 2011, “Lab labor: What Can Labor Economists Learn From the Lab?” in O. Ashenfelter, and D. Card(eds.), Handbook of Labor Economics, North Holland, Vol.4A. |

| [] | Cialdini R. B., 2007, "Descriptive social norms as underappreciated sources of social control". Psychometrika, 72(2), 263–268. DOI:10.1007/s11336-006-1560-6 |

| [] | Cialdini R. B., Kallgren C. A. and Reno R. R., 1991, "A Focus Theory of Normative Conduct: A Theoretical Refinement and Reevaluation of the Role of Norms in Human Behavior". Advances in experimental social psychology, 24(20), 1–243. |

| [] | Coleman J. S., 1990, "Foundations of Social Theory", Cambridge MA: Harvard University Press. |

| [] | De Sardan, J. P., 1999, “A Moral Economy of Corruption in Africa?”, The Journal of Modern African Studies, 37(01), pp.25-52. |

| [] | Deutsch , M ., and Gerard and H. B., 1955, "A Study of Normative and Informational Social Influences upon Individual Judgment". The journal of abnormal and social psychology, 51(3), 629. DOI:10.1037/h0046408 |

| [] | Ellickson R.C., 1991, "Order without Law", Cambridge, MA: Harvard University Press. |

| [] | Elster J., 1989, "Social Norms and Economic Theory". The Journal of Economic Perspectives, 3(4), 99–117. |

| [] | Elster J., 1999, "Alchemies of the Mind", Cambridge: Cambridge University Press. |

| [] | Fehr E., Schmidt K. M., 1999, "A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation". Quarterly journal of Economics, 114(3), 817–868. DOI:10.1162/003355399556151 |

| [] | Fehr E., Fischbacher U., 2004, "Third-party Punishment and Social Norms". Evolution and human behavior, 25(2), 63–87. |

| [] | Fischbacher U., 2007, "Z-Tree: Zurich Toolbox for Ready-Made Economic Experiments". Experimental Economics, 10, 171–178. |

| [] | Fisman R., Miguel E., 2007, "Corruption, Norms, and Legal Enforcement: Evidence from Diplomatic Parking Tickets". Journal of Political economy, 115(6), 1020–1048. |

| [] | Fjeldstad, O. H., 2005, “Corruption in Tax Administration: Lessons from Institutional Reforms in Uganda”, Chr. Michelsen Institute. |

| [] | Fjeldstad, O. H., Kolstad, I.and Lange, S., 2003, “Autonomy, Incentives and Patronage. A study of Corruption in the Tanzania and Uganda Revenue Authorities”, Chr. Michelsen Institute. |

| [] | Gerber A. S., Rogers T., 2009, "Descriptive Social Norms and Motivation to Vote: Everybody's Voting and So Should You". The Journal of Politics, 71(1), 178–191. DOI:10.1017/S0022381608090117 |

| [] | Gintis H, 2010, "Towards a Renaissance of Economic Theory". Journal of Economic Behavior and Organization, 73(1), 34–40. |

| [] | González, L., Güth, W.and Levati, M. V., 2002, “Speeding up Bureaucrats by Greasing Them: An Experimental Study”, Max-Planck-Inst. for Research into Economic Systems, Strategic Interaction Group. |

| [] | Gupta S., Davoodi H. and Alonso-Terme R., 2002, "Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?". Economics of Governance, 3(1), 23–45. DOI:10.1007/s101010100039 |

| [] | Jacobson R. P., Mortensen C. R. and Cialdini R. B., 2011, "Bodies Obliged and Unbound: Differentiated Response Tendencies for Injunctive and Descriptive Social Norms". Journal of personality and social psychology, 100(3), 433–448. DOI:10.1037/a0021470 |

| [] | Keltner D., Haidt J., 1999, "Social Functions of Emotions at Four Levels of Analysis". Cognition and Emotion, 13(5), 505–521. DOI:10.1080/026999399379168 |

| [] | Krupka E. L., Weber R. A., 2013, "Identifying Social Sorms Using Coordination Games: Why Does Dictator Game Sharing Vary?". Journal of the European Economic Association, 11(3), 495–524. DOI:10.1111/jeea.12006 |

| [] | Kuran, T., 1997, “Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification”, Harvard University Press. |

| [] | Lewis D. K., 1969, "Convention: A Philosophical Study", Cambridge, MA: Harvard University Press. |

| [] | McGregor, R., 2010, “The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers”, Penguin UK. |

| [] | McKinney J. A., Moore C. W., 2008, "International Bribery: Does a Written Code of Ethics Make a Difference in Perceptions of Business Professionals". Journal of Business Ethics, 79(1-2), 103–111. DOI:10.1007/s10551-007-9395-3 |

| [] | Melnyk V., Herpen E. and Fischer A. R. H., 2011, "To Think or Not to Think: The Effect of Cognitive Deliberation on the Influence of Injunctive Versus Descriptive Social Norms". Psychology and marketing, 28(7), 709–729. DOI:10.1002/mar.20408 |

| [] | Mishra A., 2006, "Persistence of Corruption: Some Theoretical Perspectives". World Development, 34(2), 349–358. |

| [] | Ostrom E., 2000, "Collective Action and the Evolution of Social Norms". The Journal of Economic Perspectives, 14(3), 137–158. |

| [] | Rabin M., 1993, "Incorporating Fairness into Game Theory and Economics". The American economic review, 83, 1281–1302. |

| [] | Reinikka R., Svensson J., 2004, "Local Capture: Evidence from a Central Government Transfer Program in Uganda". The Quarterly Journal of Economics, 119(2), 679–705. |

| [] | Schultz P. W., Nolan J. M. and Cialdini R. B., 2007, "The Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms". Psychological science, 18(5), 429–434. |

| [] | Serra, D., 2009, “Studying Corruption through Experiments”, Practice Meets Science, Kreutner, M. (ed.), Contemporary Anti-Corruption Dialogue IACSS, MANZ CROSSMEDIA. |

| [] | Sugden, R., 1986, “The Economics of Rights, Cooperation and Welfare”, Oxford: Basil Blackwell. |

| [] | Treisman D., 2000, "The Causes of Corruption: A Cross-national Study". Journal of public economics, 76(3), 399–457. DOI:10.1016/S0047-2727(99)00092-4 |

| [] | Wade R., 1985, "The Market for Public Office: Why the Indian State Is Not Better at Development". World Development, 13(4), 467–497. |

| [] | Young H. P., 1998a, "Individual Strategy and Social Structure", Princeton NJ: Princeton University Press. |

| [] | 阿马蒂亚·森, 2012, 《以自由看待发展》. 北京: 中国人民大学出版社. |

| [] | 张新超、刘璐、范良聪, 2014, 《腐败行为研究的实验进路:一个综述》, 《新政治经济学评论》, 第 27 期, 第 124–144 页。 |