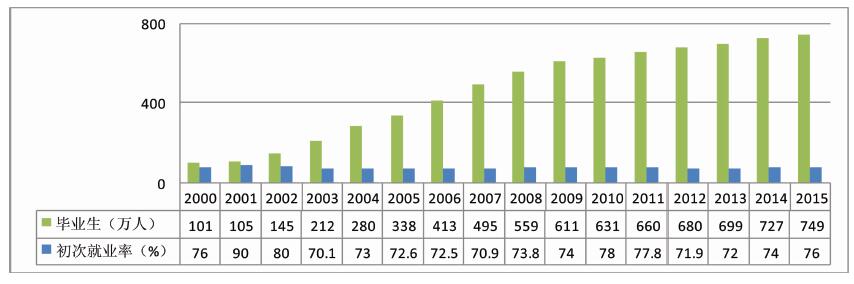

随着我国经济体制由计划经济向市场经济的转型,大学生就业经历了统包统分、双向选择、自主择业等三个阶段,就业市场的供求关系呈现出从静态的供求平衡,到动态的供大于求但个别地区、个别专业供小于求的变化。国家教育部和人社部历年公布的统计数据(图 1) 表明:我国高校毕业生人数呈逐年增长的态势,已从2000年的101万人增长至2015年的749万人,增幅达6.5倍。近年来,各级政府、高校和用人单位采取了一系列措施加强对大学生就业的指导、服务与管理,但自2003年高校扩招首届毕业生以来初次就业率仍徘徊在70% ~ 80%之间,说明了大学生就业难已是不争的事实。因此,大学生的就业管理已经成了摆在政府面前亟需深入研究并尽快找到解决方案的现实课题。

|

图 1 2000-2015年全国高校毕业生就业情况统计 |

就业问题是西方经济学的重要组成部分。Keynes(1936)在《就业、利息和货币通论》中认为就业量取决于有效需求,并主张降低工资,但前提是扩大总需求;新古典综合学派的主要代表Samuelson et al.(1948)在其著作《经济学》中提出运用财政政策和货币政策,调节总需求,以减少结构性失业;Leiserson(1919)首次提出并阐述了“就业管理”的概念、内涵与关系;Adams(1967)论述并揭示了公共就业服务和管理的现状和趋势;Watson et al.(1999)论述了通过加强大学生的人力资源训练促进高校就业管理的方式方法;欧盟理事会(1996)提出了通过公共就业服务与管理解决就业结构矛盾的有关重要措施。尤其是美、日等国,已经在就业管理的长期实践中形成了一些较为完善的就业管理模式,如冯锋(2008)总结出美国模式中多方合作、能力培养和技能锻炼的特点,陈瑞武(2005)等概括出日本模式中全程化职业指导、多元化就业服务、系统化运行管理的特色,候海东(2009)归纳出澳大利亚模式中政府搭台、企业唱戏、高校指导的特点,洪晓雪(2015)指出瑞典高就业率的关键在于国家政策、法律法规、失业救助、就业监管、就业市场、就业服务、职业规划等多系统间的协同。

(三) 国内对大学生就业问题的研究我国高校扩招以来,大学生就业问题已引起国内学者的热切关注,如,黄瑞平等(2002)阐述了调整就业结构、促进充分就业的必要性、紧迫性和主要对策;李龙等(2003)分析了高校毕业生就业市场存在的教育体制、就业市场、就业信息等方面的问题与弊病并提出相应的建议;马恩(2008)、赖德胜(2013)研究了就业问题与经济发展、用人单位、高校以及大学生等之间的关系;丁从明等(2010)构建了带有雇佣成本的就业模型,得到经济增长是否带来就业增加依赖于推进增长的冲击来源;宋专茂(2012)认为必须在把握国内劳动力市场特征的基础上来构建就业通道体系;李玉雄(2013)论述了舆论和传媒对大学生就业问题的价值功能等。同时也有一些学者开始利用系统工程的有关理论分析就业管理问题。如李永捷(2008)把环境、运作、管理等作为三个子系统,分析了就业服务的系统框架;钱强等(2009)从人才需求、人才供给、专业数据、就业趋势等方面分析了大学生就业的预警机制;方耀楣等(2009)利用CAS理论的观点,分析和阐述了大学生就业难问题;张文强(2010)认为大学生就业问题是一个复杂的系统工程,提出了发挥各主体职能和作用的有关对策建议;李璞等(2010)利用系统工程的有关原理,提出大学生就业竞争力培养体系的框架模型;邵华(2015)分析了大学生就业指导工作的内外部主体的协同联动关系,给出高校系统内外多主体协同促进就业的策略。以上研究对促进大学生的就业管理具有重要的理论意义和借鉴作用,但仍显较为零散。因此,需要从大学生就业管理系统的宏观层面,对大学生的就业管理进行整体性分析,并从深层次问题摸清机理,用系统结构模型理清头绪,从系统控制的角度提出优化策略。

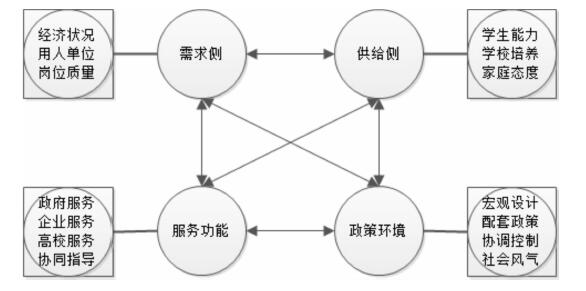

二、 大学生就业管理存在问题及原因的系统分析为了剖析大学生就业管理工作存在问题的原因并寻求相应的优化对策,本文利用陈潮填等(2011)提出的社会管理系统工程的系统思维模式和构建方法,从需求侧数量、供给侧结构、服务功能、政策环境等四方面对存在问题进行分析。

(一) 需求侧数量难匹配首先,从需求数量看,我国的经济经过长达38年的高速增长,其持续增长动力已显减缓,新增就业岗位数量已很难适应未就业毕业生累人数规模的持续扩大。机理分析表明经济规模与求职人数未能保持相互匹配,这是就业难的深层次原因。

(二) 供给侧结构不合理首先,在学生能力方面,从知识能力看,在文理过早分科、片面追求考试分数的教育背景下,多数大学生的知识结构不尽合理,知识面不广,能力不强,未能达到用人单位对求职者知识结构层次的要求;从思想修养看,有些大学生对开放性把握不准,有的性格内向、目光短浅,有的则固执己见、以偏概全;有些表现出性格的稳定性差,心智不成熟。其次,在高校培养方面,从学科专业设置的科学性和动态性看,很多高校片面理解市场的作用,依据各专业考生人数来确定招生数量,缺乏科学合理的论证,导致不同专业的招生数量出现结构性矛盾,同时存在既有大量大学生找不到工作又有许多用人单位找不到合适专业人才的现象;从人才培养体系的层次性和开放性看,很多专业的人才培养方案体现不出重点大学、普通本科院校、高职院校和民办本、专科高校明显的层次性差别,高校未能对不同层次、不同地域、不同行业的学生采取适合各自特点的培养方案,而且在知识结构、教学内容、质量要求等方面,不同学校和不同教师的要求差别又很大;从高校领导和教师管理、教育和教学的科学性和开放性看,有的教师和领导自身学识过窄又与外界的师资联系、经验交流和信息沟通不足,学生外出实习、实训机会不多等,也在一定程度上制约了学校的管理、教师的教学和学生实际能力的提高。第三,在家庭态度方面,部分家庭对大学生就业的期望值过高,且期望目标过于单一,并长期以线性思维看待就业问题;许多家长没有注意到就业的多样化,没形成多时段优化、结果优化的就业目标;此外,部分家长对大学生求职道路的曲折性、反复性、艰难性认识不足,甚至求全责备,从而加重了大学生求职的心理压力。

(三) 服务功能不到位一是政府服务不健全,政府在就业服务工作中或多或少存在缺位、错位或不到位现象,加之仅仅重视依赖高校和社会服务机构的考核,导致政府提供的就业服务内容相对较少,缺乏完整的就业服务体系。二是企业服务缺约束,在招聘条件上,有些单位提出诸如“只要男性”、“只要211、985高校的大学生”等不公平的限制条件,将一大批大学生拒之门外;在招聘管理上,政府政策对用人单位的约束力不足,就业歧视、就业不公平现象依然存在,一些事业单位和国有大中型企业招聘公开程度不够。三是高校服务不周到,目前高校对学生的就业指导、职业生涯规划等就业服务工作的重视程度和投入力度还不够,未能发现并重视大学生在知识、能力、性格、特长、兴趣、家庭条件、身体条件等等方面的多样性,往往采取单一的就业指导模式,加之高校多数就业指导教师对市场需求和学生状况的动态性变化了解不足,多数是从高校到高校,缺乏对社会实践的实际体验与认知,不太了解市场状况和用人单位的需求,因而未能针对不同时期、不同专业、不同年级的学生和就业环境以及社会、国家等外部环境的变化和需求采取不同的应对措施。四是就业指导未协同,大学生的就业指导需要高校、家庭、社会的协同配合,但目前仍缺乏一种协同的自觉,未能及时纠正大学生求职过程中的功利误区。有的大学生对自己定位过高,没注意到招聘岗位的层次性素质要求;有的则没注意到社会环境变化的动态性,忽视了求职人才素质逐年抬高的趋势,未能及时转变就业观念;有的缺乏分阶段实现人生目标的心理准备,梦想一步到位,造成“高不成低不就”的窘境。

(四) 政策环境不理想首先是宏观设计不到位,由于政府促进就业是以出台政策为主,缺乏深入地研究、思考大学生就业与国家发展全局的关联性,使得就业工作的宏观设计存在某些缺陷。其次是配套政策不完善,尽管国家及各省、各地区出台了一系列支持大学生就业的税费减免、小额贷款、社保补贴、学费代偿、培训和见习补贴等等政策措施,但这些政策未能充分考虑到大学生在不同时期、不同阶段、不同地区、不同专业等方面的结构性差异,缺乏完善的配套政策支持,使得落实的效果不尽人意。三是社会风气未形成,表现在社会各方对大学生就业有着各自的利益追求,目的性不统一,有时甚至相悖;政府对大学生就业的典型案例、人物、经验重视程度不够,未能挖掘出序参量并发挥出其应有的示范、引导和带动作用,而社会的反馈机制不健全,未能为政府制定控制策略和措施提供有价值的参考信息;舆论传播媒体对大学生就业的关注焦点有时会产生某些偏差,未能在就业导向方面切实发挥积极、正面的引导作用;社会服务机构受制于政府重视程度不足和市场复杂等原因也未能完全有效地发挥其辅助服务功能。四是协调控制不及时,由于目前尚缺乏一个系统、规范的大学生就业信息资源共享平台等原因政府未能发挥好协调控制功能,未能及时地进行调整和优化,进而影响了各方对政策的了解程度和落实效果。

以上四方面是互为影响的,其关系模型是一种网络结构。我们为此提出大学生就业因素影响关系图如下:

|

图 2 大学生就业因素影响关系图 |

从上述分析可见,大学生就业涉及的主体和就业管理因素众多,且关联复杂。为了理清思路,便于管理、控制及优化,需要从就业管理系统工程的整体设计、分析、控制的角度,分别提出大学生就业管理系统工程的设计对象结构模型、分析内容框架模型和控制过程结构模型。

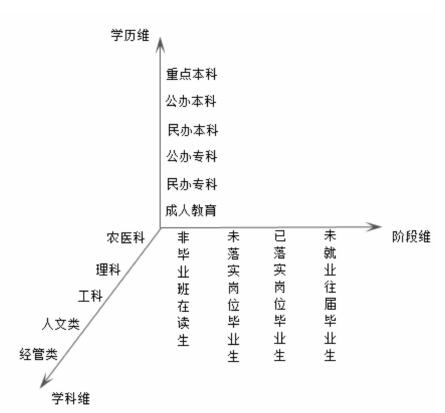

(一) 大学生就业管理系统工程设计对象的三维结构模型大学生就业群体庞大,且在不同学历、不同专业、不同阶段的结构性和层次性有明显的差异,因而从系统工程的角度对大学生就业管理工作进行整体设计显得非常重要。我们为此从阶段维、学科维、学历维等三个维度出发,构建大学生就业管理系统工程设计对象的三维结构模型如下:

其中,阶段维是以大学生就业过程的时间轴为基础,划分出非毕业班在读生、未落实岗位毕业生、已落实岗位毕业生、未就业往届毕业生等四种类型的大学生;学历维按毕业生在学的学历层次划分,有重点本科、公办本科、民办本科、公办专科、民办专科、成人教育等六个层次;学科维是以大学生的学科专业或知识能力为依据,包含经管类、人文类、工科、理科、农医科等五大类学科。

在设计对象结构模型(图 3) 中,阶段维体现了不同时段大学生就业管理对象重要程度的差异性,需要分阶段有序运作;学历维反映了不同学历的学生在就业岗位、就业角色的层次性差异,需要根据不同层次的特点实施分类规划;学科维则反映了不同学科的学生在就业领域和知识、能力、技能等方面的结构性差异,需要对各学科门类的总体需求进行统筹规划。

|

图 3 大学生就业管理系统工程设计对象的三维结构模型 |

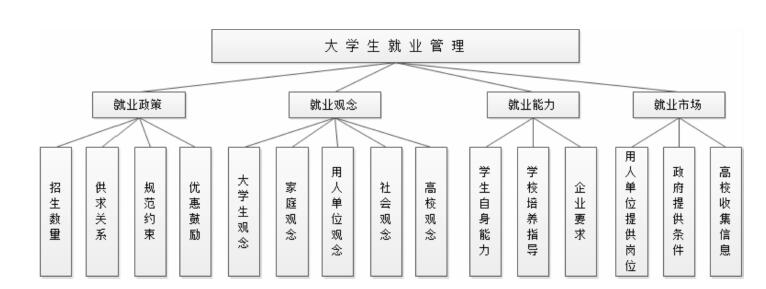

设计对象结构模型(图 3) 是从不同服务对象进行设计的,为了进一步明确就业管理的工作内容,下面我们给出从就业政策、就业观念、就业能力、就业市场等不同方面进行分析和管理的框架模型如下:

其中,就业政策包括对招生数量进行合理控制;发展经济,进一步增加岗位,缓和供求关系矛盾;对不合理、不公平的行为和做法进行规范约束;对于积极主动的用人单位和大学生给予必要的优惠、鼓励措施等。就业观念包括大学生要转变自身观念,形成先就业、再择业的观念;家庭要用非线性的思维方式看待就业问题;用人单位要转变发展观念和用人观念,人岗相配,又要适当储备人才;社会要形成有利于大学生充分就业的舆论导向,提高就业服务水平,营造行行出状元的社会氛围;高校要转变就业指导观念,把专业知识与求职技能、谋生技能培养相结合,把人才培养与职业规划相结合。就业能力包括学生要提高自身能力、高校要加强培养指导、企业不要过分苛求等。就业市场包括用人单位提供岗位、政府提供条件、高校收集信息等。

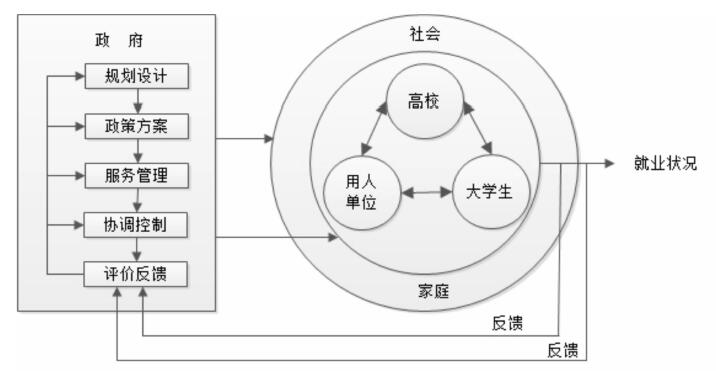

(三) 大学生就业管理系统工程的控制结构模型根据大学生就业的管理对象(图 3) 和管理内容(图 4),我们以高校、大学生、用人单位等三个内层子系统和社会、家庭两个外层子系统构成的环状就业系统为基础,从政府管理过程的角度提出大学生就业管理系统的控制结构模型如图 5。

|

图 4 大学生就业管理关键因素分析内容的框架模型 |

|

图 5 大学生就业管理系统的控制过程结构模型 |

在控制过程结构模型中,大学生、高校、用人单位是施控方的服务对象,三者构成一个整体;但又受到社会和家庭的影响,而社会和家庭同时也是施控方的服务对象。政府是施控方,政府的控制包括了规划设计、政策方案、服务管理、协调控制、评价反馈等环节,这五项工作是循序渐进的过程,通过科学论证,事先做好规划设计,并在各种建议方案中择优制定宏观政策,加强协调控制,提供各种服务。高校、用人单位和大学生三者在大学生求职过程中相互联系、协同配合,构成了大学生求职系统的核心,而社会和家庭则是作为这个就业核心子系统的外部环境,两者是密切联系的。一方面,政府在促进就业的工作中不仅要指导、管理、协调高校、用人单位和大学生的求职与就业问题,也要引导社会和家庭的积极参与和配合。另一方面,政府需要接受大学生、高校、用人单位的反馈意见,也要接受社会和家庭的评价。政府通过评价反馈将存在的问题与不足反馈给管理过程的各个环节,结合评价反馈的意见,对存在的问题、不足、或疏漏及时进行调整与优化,有时还要多次循环往复,使大学生就业管理系统发挥最优的功能及效果。

四、 大学生就业管理系统工程的优化控制策略从大学生就业存在问题及其原因的分析可以看出,由于高校扩招速度与经济发展水平未相匹配,导致就业岗位供求关系的失衡是大学生就业难的深层次原因,这一瓶颈无法回避,应当勇敢面对。我们为此依据设计对象结构模型(图 3) 和分析内容框架模型(图 4),按照控制过程结构模型(图 5) 中提出的政府调控步骤,利用系统工程思想提出“拓宽供给,分流需求,柔性就业,动态平衡”的宏观调控策略及大学生就业管理系统工程的优化措施建议。

(一) 注重整体性和目的性,完善顶层设计,拓宽就业供给大学生就业管理系统的基础目的是使大学生有业可就,进一步的目的是推动更高质量的就业,最终目的是人岗相配,人尽其才,才尽其用,从而促进国家和社会的发展。政府需要从全国、全区域、全系统的整体出发思考问题,并进行宏观的顶层设计和整体谋划。要提高对国内外未来经济社会发展趋势预测、就业市场需求分析、各项就业政策和措施方案的梳理剖析的准确性,系统开展整体可行性研究。在当前供求失衡的就业现状下,要努力拓宽就业供给,一方面要积极稳妥发展经济,增大市场体量,扩大市场需求;另一方面要脚踏实地挖掘潜力,如鼓励培育“互联网+”等新经济增长点、支持发展咨询、服务等新型服务业等措施,扩宽就业渠道,增辟和释放就业岗位。

(二) 把握结构性和稳定性,梳理政策方案,鼓励柔性就业解决当前大学生就业问题的重点在于缓和及优化大学生的就业供求关系,政府要把握好大学生就业工作在不同地区、不同专业、不同岗位、不同能力、不同层次和不同时期的结构性特征,根据不同学历层次、不同学科结构和不同就业阶段的学生分类制定切实可行的政策方案。各地要集思广益,建议积极探索弹性就业、带薪休假、四天半工作制等柔性就业政策,确保大学生就业管理系统各项工作能够平稳、高效、有序地运行并维护社会的稳定。同时,各方还要加强和提高大学生就业管理系统的自我稳定、自我调节能力,探索出一个稳定的系统状态和结构,并为拓宽大学生就业的政策方案构建长效机制。

(三) 区别层次性和相似性,改善服务管理,分流就业需求政府在解决大学生就业问题中,除了制定并完善政策法规之外,还要改善并加强服务和管理。政府、高校、用人单位、社会等各方要意识到大学生就业问题在不同地区、不同生源、不同水平等层次性差别,进而采用相应的对策。要拓宽思路,设法分流就业需求,如扩大研究生招生规模、开辟境外就业市场、支持出国留学和务工等,减缓国内就业压力。同时,要注意到就业服务与管理工作中存在的系统相似性,只有区分并把握住不同大学生就业的“同”与“不同”,找出其中的关键问题所在,才能够更好地因地制宜、“对症下药”,进而在不同的情况下能够采取因类而异、因人而异的个性化服务管理措施。因此,各方既要从经济、政策、社会、文化等多方面改善横向的条件,也要根据各地的实际情况加强纵向的服务与管理。同时,各省、市、县要规范、完善好就业市场秩序,营造一个公平、健康、友善的就业环境,为大学生就业提供更好的就业服务管理平台,并引导大学生到需要他们的地方去就业。

(四) 引导协同性和自组织,加强协调控制,保持动态平衡大学生是全社会最具创新活力的群体,也是社会适应能力薄弱的群体之一。大学生是与用人单位、高校一越构成就业管理系统核心组分,并与社会、家庭互相联系、互相影响。因而大学生在求职过程中需要得到政府、高校、用人单位、社会、家庭和其他大学生的支持、鼓励与帮助。因此,政府要提高宏观协调与控制能力,促进各方协同配合、加强联系、相互支持,提高各方的自主合作意识,正确发现并重视序参量,增强各方的协同效果。要制定合理的人才流动、自主创业以及税费优惠等缓冲政策,努力把握和引导人才供求关系的动态平衡。同时还要对不同学历层次、不同学科结构和不同就业阶段的学生加强和优化协调控制措施,使大学生就业管理系统具有更强的自适应能力。

(五) 利用开放性和动态性,重视评价反馈,发挥优化功能就业环境是动态变化的,因而大学生的就业管理工作也会呈现出动态性特征。因此,政府、高校、用人单位、大学生、社会等各方都要有开放的意识和心态、积极建立大学生就业管理的评价和反馈机制,其中,评价机制的建立首先要促使高校和学生提高专业技能和就业能力的自觉性,而在评价过程中则需要各方参与和积极配合。针对考核评价的问题,应进一步完善、邀请和培育客观公正的第三方评估专业机构,对大学生就业管理工作的评价机制进行设计,并根据各个要素及子系统的不同功能制定合理的考核评价指标体系,同时可利用诸绩效评估法、调查问卷和座谈会等等方式进行考核评价,切实形成一套客观、公正、合理、及时、高效的评价机制,获取客观准确的评价信息。另外,要建立就业管理系统内各组分的反馈机制,将反馈意见及对反映到政府的规划设计、政策方案、服务管理、协调控制等决策过程当中,确保政府对大学生就业管理系统能实施整体的优化控制,保证大学生就业管理系统运行的有序与稳定。

五、 结语大学生就业及其管理工作是一项复杂的系统工程。本文利用系统工程的理论与方法,从系统的、宏观的角度分析其存在问题与原因,构建出大学生就业管理系统工程的设计结构模型、分析框架模型和控制结构模型,以期理顺大学生就业管理工作的基本思路与流程;进而利用以上的三个模型提出控制与优化就业管理系统的宏观策略与措施建议,旨在促进我国大学生就业管理工作的完善与优化;同时,也试图提供一种利用系统工程理论去分析大学生就业问题的新思路。

| [] | Adams.L.P, 1967, “The Public Employment Services and Management, ”Industrial & Labor Relations Review, 21. |

| [] | Chen Chao-tian, Gong Chun-yan, 2011, "Thinking Pattern and its Blockdiagram for Social Management Systems Engineering, ". IEEE AIMSEC, 863–866. |

| [] | Leiserson .W.M, 1919, "Employment Management, Monthly Labor Review". , 9(4), 207–216. |

| [] | Watson .T, Watson .D, 1999, "Human Resourcing in Practice:Managing Employment Issues in the University,". Journal of Management Studies, 36(4), 483–504. |

| [] | (英)凯恩斯(Keynes T.M.)著,张皓、窦新顺译, 2009, 《就业、利息和货币通论》, 中国商业出版社 。 |

| [] | (美)保罗·萨缪尔森(Paul A.Samuelson), 威廉·诺德豪斯著(William D.Nordhaus), 萧琛译, 2008, 《经济学(第18版)》, 人民邮电出版社 。 |

| [] | 范随、(英)艾伦·汉森和 (英)戴维·普瑞斯, 2003, 《变化中的劳动力市场—公共就业服务》, 中国劳动社会保障出版社。 |

| [] | 陈瑞武、曲铁华, 2005, 《日本大学生就业管理体制和职业指导现状及启示》, 《中国高教研究》, 第 1 期, 第 47–50 页。 |

| [] | 黄瑞平、林建波, 2002, 《调整就业结构 促进充分就业》, 《南方经济》, 第 7 期, 第 42–45 页。 |

| [] | 李龙、罗福群, 2003, 《我国高校毕业生就业问题探讨》, 《南方经济》, 第 6 期, 第 5–7 页。 |

| [] | 丁从明、陈仲常, 2010, 《经济增长为什么没有带来就业增加》, 《南方经济》, 第 1 期, 第 47–58 页。 |

| [] | 冯峰, 2008, 《中美两国大学生就业管理模式的比较研究》, 《教育探索》, 第 1 期, 第 142–143 页。 |

| [] | 候海东, 2009, 《政府搭台, 企业唱戏, 高校指导——澳大利亚就业促进体系的启示》, 《教育与职业》, 第 19 期, 第 99–100 页。 |

| [] | 洪晓雪, 2015, 《瑞典大学生就业及其相关制度研究》, 北京邮电大学硕士学位论文。 |

| [] | 马恩, 2008, 《大学生就业难的成因及其解决的路径选择》, 《中国行政管理》, 第 11 期, 第 103–105 页。 |

| [] | 赖德胜, 2013, 《大学生就业难在何处》, 《求是》, 第 20 期, 第 52–54 页。 |

| [] | 李永捷, 2008, 《中国就业服务系统的构建研究》, 电子科技大学博士学位论文。 |

| [] | 方耀楣、朱文娅, 2009, 《CAS视野下大学生就业系统的构建》, 《高等工程教育研究》, 第 4 期, 第 105–108 页。 |

| [] | 钱强、周芸、王瑾, 2009, 《毕业生就业预警机制探析》, 《中国高教研究》, 第 5 期, 第 72–74 页。 |

| [] | 李璞、杨德祥, 2010, 《提升大学生就业竞争力的培养体系研究》, 《东南大学学报:哲学社会科学版》, 第 2 期, 第 122–125 页。 |

| [] | 张文强, 2010, 《论破解大学毕业生就业难问题的策略》, 《河南社会科学》, 第 1 期, 第 207–210 页。 |

| [] | 宋专茂, 2012, 《多学科视角下实现高校毕业生充分就业的路径分析》, 《黑龙江高教研究》, 第 1 期, 第 125–129 页。 |

| [] | 李玉雄, 2013, 《大学生就业问题的社会控制:舆论的功能与营造》, 《. 广西社会科学》, 第 9 期, 第 142–14 页。 |

| [] | 邵华, 2015, 《基于协同理论视角下的大学生就业工作创新研究》, 《湖南社会科学》, 第 5 期, 第 209–212 页。 |