在全球企业组织形态中,家族企业在数量和经济规模上都占据着举足轻重的地位。随着经济全球化进程的不断深化和全球竞争的不断加剧,越来越多的家族企业参与到国际化经营活动中,在国际范围内配置资源,寻求新的增长。从全球最大超级市场沃尔玛到我们身边的夫妻档便利店,从宝马大众到吉利汽车,从正大方太到大量天生国际化的隐形冠军,世界范围内80%以上的企业都属于家族企业(Gomez-Mejia et al., 2007;中国民(私) 营经济研究会家族企业研究课题组,2011),而且其中大量家族企业已经或将要进行国际化。

家族企业研究国际权威期刊、SSCI一区期刊①《Family Business Review》创刊于1988年,三年后,Gallo & Sveen(1991)的论文开创性地讨论了家族企业国际化问题。此后,大量学者跟进了这一重要问题,实证研究、案例研究和理论架构论文增长很快,相关研究呈现出百花齐放的局面(Arregle et al., 2012;Fernández & Nieto, 2006; Sciascia et al., 2012; 2013),但梳理该领域发展动态的文献综述研究非常缺乏(Pukall & Calabro, 2014)。另一方面,随着经济全球化日益深入,家族企业国际化实践的发展对理论研究提出了迫切的需求。近年来国外家族企业国际化研究发展极其迅猛,最近5年新增的SSCI期刊论文已经超过前20年的总和。而国内家族企业国际化研究非常滞后,仅有少量理论框架论文和部分相关的其它类型论文发表,CSSCI期刊论文尚不足十篇,聚焦于家族企业国际化的文献综述、案例研究和实证研究都是空白。中国正在大力倡导的“一带一路”战略,将为企业国际化创造前所未有的政策环境契机;同时,国有企业和家族企业的国际化是“一带一路”战略落地的最终载体,是“一带一路”战略持续发展的微观基础。

① 采用南京大学社会科学处最新版的SSCI期刊分区目录,后同。

因此,非常有必要对家族企业国际化研究进行系统的文献分析,以了解国内外研究的科学问题、研究方法、理论进展,剖析未来研究方向。本文全面梳理了自家族企业国际化研究首次提出25年来(1991-2015) 发表在SSCI和CSSCI收录期刊上的相关学术论文,描绘了家族企业国际化研究的学术期刊、研究对象、研究方法,分析了主要研究内容、国内外理论发展动态和未来展望。本研究对于学者们了解国内外家族企业国际化研究的核心文献、关键作者、科学问题、理论发展脉络和前沿动态,以及家族企业实务管理者和其它相关部门了解家族企业国际化实践的发展动态和一般规律都具有较强的参考价值。

二、 研究概览 1. 文献检索与样本文献英文文献,我们利用Web of Science 数据库中的SSCI检索(社会科学引文索引),检索条件为:TI= (family firm OR family business OR family enterprise OR family influence) 和TI= (internationalization OR international OR global OR export OR foreign direct investment OR mode of entry OR international commitment),文献类型限定于Article,文献语言限定为英语,发表日期为1991年1月至2015年12月。中文文献,我们利用中国知网(CNKI) 数据库的CSSCI检索(中文社会科学引文索引),检索条件为:主题=“家族企业”或“家族公司”或“家族上市企业”或“家族上市公司”和主题=“国际化”或“出口”或“全球化”或“国际创业”或“国际投资”,文献类型限定于期刊,发表日期为1991年1月至2015年12月。

考虑到Web of Science 数据库SSCI期刊目录和南京大学中国社会科学研究评价中心发布《中文社会科学引文索引期刊目录》(含扩展版) 都是基于事后评价在调整,为了不遗漏重要文献,我们补充了该期刊进入目录前的相关文献。比如,《Family Business Review》一直是家族企业领域权威国际期刊,但其进入SSCI检索较晚,为了不遗漏该刊文献,我们追溯了没有被SSCI收录的早期论文。另外,检索经验表明CNKI的检索算法和Web of Science 数据库存在一定差异;而且部分中文论文的主题和关键词设定不够严谨。因此,我们还利用了检索条件:主题=“家族”和主题=“国际化”或“国际创业”的检索结果对照进行了人工筛选,有效避免了文献遗漏。另外,考虑到CNKI数据库存在时间滞后,我们通过其它途径补充查阅了CNKI更新不完整的期刊的论文。

我们快速阅读了所有检索结果的论文题目、摘要、关键词和正文内容,剔除与本研究主题不相关的文献,得到家族企业国际化研究SSCI文献62篇,CSSCI文献7篇,共计文献69篇,以此构成本研究的样本文献。样本文献的期刊分布情况和期刊影响因子如表 1所示。

| 表 1 家族企业国际化论文发表情况分布 |

分析样本文献可以看出,家族企业国际化是家族企业研究和国际化研究的交叉,是一个非常精细、专注的研究焦点,但同时已经成为国际学术界普遍认可的一个新的理论热点。一方面,在SSCI期刊库中多达26个期刊有相关论文发表,有14个期刊发表过2篇及以上论文,这些期刊主要是管理学(Business) 期刊,也有经济学期刊;同时,从发表时间来看,绝大部分期刊是最近十年才进入到发表该领域论文的行列,而最近5年发表的SSCI论文比前20年的总和还多,也就是说越来越多的期刊和越来越多的学者开始重视家族企业国际化研究。从发文较多的期刊来看,近四分之一的论文发表在《Family Business Review》,另外较多的主要有《Journal of Small Business Management》和《Business History》各4篇,《Journal of International Business Studies》、《Management and Organization Review》、《International Business Review》和《Journal of Family Business Strategy》各3篇;CSSCI期刊仅《外国经济与管理》发表过2篇该领域论文,管理学国内顶级综合性期刊《管理世界》的1篇案例论文涉及了家族企业国际化问题。

3. 研究内容与基础理论表 2列出了样本文献的主要研究内容和基础理论的情况。总体来看,家族企业国际化研究的主要研究内容包括三个方面:家族企业国际化的因素影响、国际化进程和国际化的绩效。第一个方面关注于家族企业国际化的前因,主要是家族企业异质性(Family firm heterogeneity) 或家族企业本质(Essence of family business) 对企业国际化战略的影响,这是家族企业国际化研究相对其它企业国际化研究的特色之处。第一方面研究在样本文献中占绝大多数,共有51篇文献,占比达73.91%。国际化进程和绩效的研究尚不充分,前者共12篇文献,占比17.39%;后者大多关注于国际化对技术创新、战略创业和财务绩效的影响,共有10篇文献,占比14.49%。

| 表 2 样本文献的主要研究内容和使用的基础理论 |

家族企业国际化研究使用较多的基础理论包括:资源和能力视角(包括资源基础观和企业能力理论,样本文献主要是前者)、代理理论、管家理论(包含1篇文献使用利他主义)、创业理论(包括国际创业和战略创业理论)、社会情感财富(Socioemotional Wealth,简称SEW)、组织学习理论、乌普萨拉阶段理论、邓宁折衷范式、权变理论和扎根理论(作为案例研究的方法论)。值得注意的是,一些文献明确使用了多个基础理论,如Pukall & Calabro (2014) 使用了SEW和乌普萨拉阶段理论;一些文献虽然没有直接声称使用了多个基础理论,但在理论分析或假设提出过程中实质性地使用了多个理论,如Liang et al. (2014) 声称使用了SEW,但在假设提出中实质还使用了资源基础理论,从而提出“U”和倒“U”型假设;不少文献没有明确的基础理论,另有不少文献使用的理论仅出现了一次。

其中,资源和能力视角、代理理论、管家理论及创业理论在样本文献中使用较多,分别占17.39%、13.04%、11.59%和10.14%,合计超过样本文献的50%。一方面,这四个主要的理论视角来自经济学、管理学和社会学,创业理论甚至被一些学者认为是经济管理以外的新的学科,这反应了家族企业国际化研究发展过程中长期“借用”外生理论的现实;另一方面,这些理论多是家族企业研究而不是国际化研究经常使用的理论,这表明家族企业国际化研究虽然是家族企业研究和国际化研究的交叉领域,但国际化理论(如乌普萨拉阶段理论、邓宁折衷范式) 被边缘化了。

另外,自Gomez-Mejia et al.(2007)开创性地将“土生土长”的社会情感财富理论正式引入家族企业研究(Berrone et al., 2012;朱沆等,2012;窦军生等,2013) 以来,SEW理论已经成为家族企业国际化研究的一个重要理论基础。在样本文献中虽然SEW理论在总样本中排名第五,但这些文献都发表于2010年之后,这个时间段采用SEW理论视角的样本文献实现了从无到第五的飞跃。同时,这些文献尚未注意到社会情感财富的“阴暗面”(Kellermanns et al., 2012;Dou et al., 2014),或约束型社会情感财富(朱沆等,2016) 对国际化的影响。

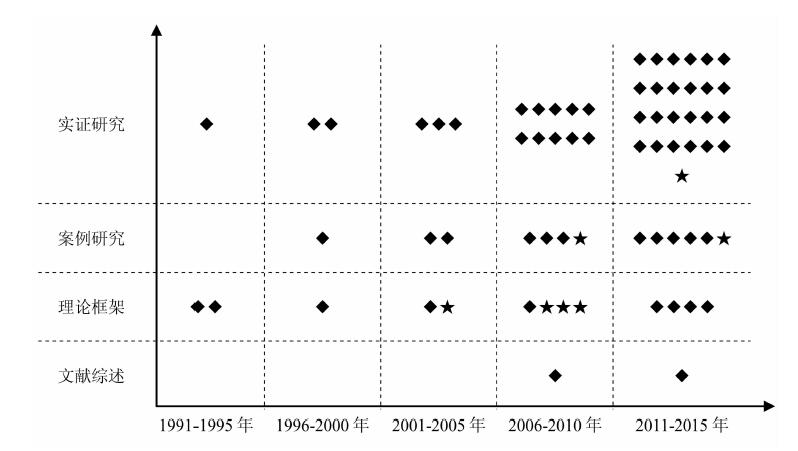

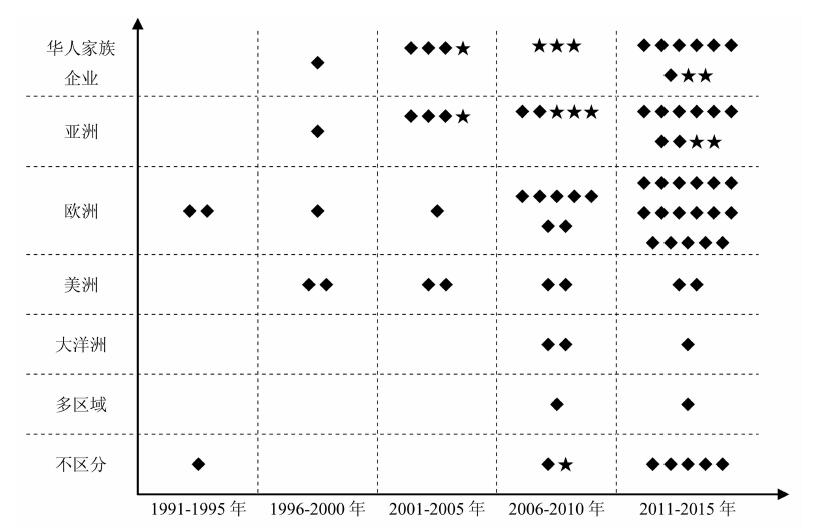

4. 国内外研究的发展动态为了厘清家族企业国际化研究的发展动态,我们进一步精读了文献内容,将相关文献根据其发表时间、研究方法和研究对象进行分类并制作了文献数据统计图表,对于存在分歧的信息,则通过咨询专家来确定。具体地,我们首先将论文发表时间分为1991-1995、1996-2000、2001-2005、2006-2010、2011-2015共五个时间段;根据论文研究方法,我们将其分为实证研究、案例研究、理论框架和文献综述论文(见图 1);根据研究对象所处的区域,我们将其区分为亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、多区域和不区分区域;另外,考虑到具有显著文化区分度的华人家族企业的特殊性及国内外研究对其的单独重视,我们将其单列出来(见图 2)。

|

图 1 家族企业国际化研究采用的研究方法发展态势 注:◆代表1篇SSCI期刊论文,★代表1篇CSSCI期刊论文。后同。 |

|

图 2 家族企业国际化研究的研究对象分布情况 注:不区分研究对象地域的研究主要是理论框架和文献综述。 |

总体来讲,以SSCI和CSSCI期刊发表的家族企业国际化论文来看,国内外研究的差距很大,国内研究的发展潜力很大。

SSCI期刊论文显示家族企业国际化研究发展迅猛并已经建立起学科的合法性。首先,国外研究在2006年以来进入飞速发展阶段,后一个五年发表的SSCI论文比前一个五年增加一倍以上,在2010年后真正成为研究热点,2011-2015年发表的SSCI论文超过前20年的总和,并在家族企业研究和国际化研究中占据了显著的份额;其次,国外研究已经顺利度过研究问题提出和理论合法性建立阶段,已经发展成为家族企业研究的一个重要领域,成为国际化研究中一个独具特色的研究方向,得到了国际主流学术圈和期刊的认可,约36.23%的论文(25篇) 发表于SSCI一区刊物,发表的期刊不仅有以家族企业为主要研究对象的《Family Business Review》等新兴期刊,也有《Journal of International Business Studies》、《Journal of Management Studies》和《Strategic Management Journal》等老牌权威期刊;国外家族企业国际化研究已经形成主要研究阵地,约四分之一的SSCI收录论文发表的期刊是一区刊物《Family Business Review》;研究方法方面,前10年理论框架和实证研究各占半壁江山,最近十年已经发展到实证检验为主(占69.39%),同时,有助于揭示家族企业国际化微观机制的案例研究得到了越来越多的重视,其SSCI论文数与理论框架、综述论文的和持平,且最近5年比上一个5年增加了1.5倍。

CSSCI期刊论文显示以中文撰写的国内研究总体处于理论引入和初步探讨阶段。首先,一个奇怪的现象是,CSSCI期刊迄今没有家族企业国际化的综述论文发表,这和国内经济管理研究常常借助对国外研究发展动态的综述来介绍和引入国际前沿研究问题的传统不符。其次,2003-2008年CSSCI期刊曾有4篇理论框架论文发表,但迟迟没有对应的实证研究;2008年和2015年各有一篇案例研究在讨论家族企业战略创业时涉及了家族企业国际化问题,但并非研究重点;直到2015年才有1篇实证研究论文在分析产权性质的调节效应时检验了家族控制的影响,提出家族企业在困境中更具变革和冒险精神,进而具有更大的动机进行国际化(葛菲、贺小刚和吕斐斐,2015)。最后,同期CSSCI期刊发表了大量中国民(私) 营企业国际化论文,虽然中国民(私) 营企业绝大多数是家族企业(中国民(私) 营经济研究会家族企业研究课题组,2011),但这些研究几乎都没有考虑家族特征对国际化的影响。实际上,以“企业国际化”为主题检索CNKI数据库,1991-2015年CSSCI期刊发表论文1523篇,以主题为“民营企业”且主题为“国际化”检索亦有94篇,但这些研究都不约而同地忽略了家族企业特征的影响。在中国情境下,家族对民(私) 营企业决策的影响是关键性的,以私营(家族) 企业为研究对象却忽略家族影响的研究常常是有失偏颇的(杨学儒等,2013)。有意思的是,Liang et al.(2014)和Lu et al.(2015)等华人学者以中国私营企业数据发表的SSCI论文却以家族对企业国际化的影响作为主要研究议题。

从研究对象来看,SSCI论文的研究对象主要是欧洲和亚洲家族企业,前者占实证和案例研究论文的50.98%,后者占25.49%;另外,华人家族企业也是学者们关注的重点之一,共有10篇,占19.61%。除1篇论文没有明显的研究对象外,CSSCI论文都是研究华人家族企业。实际上,欧洲和亚洲一直是家族企业特别活跃的地区,欧亚社会对家文化与企业融合、家族与企业共同繁衍的价值理念具有广泛认同的基础,家族企业在企业文化、组织架构、公司治理、战略风格等方面具有强烈的家族特征,特别是家族以保存社会情感财富而不是纯粹追求企业利润最大化进行战略决策(Gomez-Mejia et al., 2007;Gomez-Mejia et al., 2011) 要求家族企业研究者构建新的理论体系而不是照搬一般管理理论。虽然美国的大量中小企业和新创企业都是家族企业(Gomez-Mejia et al., 2007),但美国私营企业常常随着其发展壮大而走上公众公司(Jensen & Meckling,1976) 的道路,这使得美国中小型企业中家族企业众多,但大多数大型企业即使有家族持有较大比例股权但其公司治理也常常更具有Jensen和Meckling意义的公众公司的委托代理特性而不是家族特性。自然地,家族企业(含家族企业国际化) 领域SSCI论文以美国家族企业为研究对象的并不多。随着华人在全球范围迁徙和繁衍,华人家族企业在全球开枝散叶,不仅仅是在中国大陆、中国港澳台地区和东南亚地区,在整个亚洲、欧洲和美国都遍布大大小小的华人家族企业。另一方面,华人家族企业深受中华文化的影响,在企业文化、公司治理(特别是股权结构)、家族传承和决策风格等方面具有鲜明的特点,这引起了大量家族企业(国际化) 学者的研究兴趣。不过,虽然不少华人家族企业非常乐意学习其它家族企业成败的经验教训,但对接受和支持学术研究普遍存在种种顾虑而不愿意成为研究对象或为相关调查提供数据资料(杨学儒和李新春,2009),即使这些学术研究将产生对其有益的外部智慧或具有公共性的外部知识,为华人家族企业的发展提供理论借鉴和经验参考。这些因素促成了家族企业(国际化) 研究对象的分布现状,欧洲家族企业被研究最多,亚洲次之,美洲和澳洲都较少;华人家族企业遍布全球,研究论文较多但远远少于欧洲家族企业。同时,全球最顶尖的家族企业研究杂志《Family Business Review》、《Entrepreneurship Theory & Practice》《Journal of Business Venturing》都在美国,最有广泛国际影响力的学者和研究机构也多在美国和加拿大,研究者多是欧美人、华人和日韩人,如James J. Chrisman、Jess H. Chua(蔡济铭)、Luris R. Gomez-Mejia、Franz W. Kellermanns、Miller夫妇和Shaker A. Zahra等。

三、 家族企业国际化的概念与测量 (一) 家族企业国际化的概念界定家族企业国际化首先需要界定什么是家族企业。目前,家族企业国际化研究者普遍采用家族股权和家族控制权来界定家族企业。比如,Arregle et al. (2012) 认为,家族企业是指家族拥有公司的大部分股权和控制权,家族成员组成企业的部分管理成员,并影响企业战略决策的方向。总体来看,家族企业国际化研究中对样本企业是否属于家族企业的判断标准主要是家族股权、家族控制权、家族涉入管理或两条及以上标准的组合;而在具体的研究中,早期的研究者倾向于采用二分法来区分是否家族企业,而越来越多的学者认识到二分法的不足(杨学儒和李新春,2009),普遍采用连续变量来定量测量家族涉入、家族化或家族性(familiness) 的程度。比如,Fernández & Nieto(2006)采用家族股权标准进行二分定性判断将企业区分为家族和非家族企业;Liang et al. (2014) 采用家族股权比例和家族涉入管理的比例来测量家族的影响;Merino et al. (2015) 则采用权力、经验和文化三个维度来测量家族性的影响。

关于家族企业国际化的界定,样本文献基于不同的研究目的略有差异,其共同点是国际化意味着家族企业进行了在本国以外的经营活动(Pukall & Calabro, 2014)。总体来看,家族企业国际化包括出口、特许经营、联合经营、跨国并购、以及国际新创企业(或绿地投资) 等五种方式(Zahra,2000),后三者都属于对外直接投资(FDI)。总体来看,出口和FDI是最常见的家族企业国际化经营方式。

样本文献对家族企业国际化的研究大部分聚焦于出口问题(Davis and Harveston, 2000;Zahra, 2003;Fernández and Nieto, 2005;Fernández and Nieto, 2006;Graves and Thomas, 2006;Gomez-Mejia et al., 2010;Arregle et al., 2012;Sciascia et al., 2012;Sciascia et al., 2013;Calabro et al., 2013;Hernandez, 2014;Craves and Shan, 2014;Merino et al., 2015);另一部分研究主要关注FDI(Bhaumik et al., 2010;Procher et al., 2013);仅有少量研究同时考虑出口和FDI(如Liang et al., 2014)。这背后主要可能有两个方面的原因。一是家族企业占大多数的是中小企业,其国际化的第一步以及发展现状仅仅是出口,对天生国际化的中小型家族企业而言更是如此,具有对外直接投资的家族企业的比例相对较小;二是定量研究需要收集到足量样本(如200家企业以上) 以保证统计分析的信度和效度,随机抽样获取同时有出口和对外直接投资行为的足量家族企业样本非常困难,研究者可能出于定量分析可行性而不得不放弃了对外投资指标。

(二) 家族企业国际化的测量样本文献对家族企业国际化的测量主要从国际化模式和国际化程度来测量。国际化模式反映了家族企业进入国际市场的形式,而国际化程度衡量了家族企业对国际市场的涉入程度和涉入能力(Hitt et al., 1997;Zahra et al., 2003)。家族企业国际化的模式可以分为出口和对外直接投资,因此其测量也主要从这两方面进行。样本文献的国际化指标选择和测量总结如表 3所示。

| 表 3 家族企业国际化的主要指标和测量 |

家族企业国际化可以分散特定国家和地区的风险,并从规模经济、范围经济和学习曲线等多方面受益(Kogut, 1985),但同时国际化也是一个非常复杂、高风险的过程,对家族企业而言是一种新的挑战(Gomez-Mejia et al., 2010;Pukall & Calabro, 2014)。另一方面,企业与环境是共生系统,企业决策受到外部环境的影响。因此,家族企业的国际化决策自然会同时受到外部环境和家族企业内部因素的影响(Gallo and Garcia-Pont, 1996;张瑾华等,2014),前者多是不受企业控制的外生因素,而后者体现了家族和家族企业国际化经营的主动决策,是现有研究的主要议题,包括家族如何影响企业国际化决策,以及其国际化路径和绩效如何三个方面。

总体来讲,家族如何影响企业国际化的现有研究主要基于以下三个角度展开:家族股权(Family Ownership)、家族涉入(Family Involvement) 和长期导向(Long-term Orientation)。

(一) 家族股权家族企业国际扩张给企业带来的潜在机会和风险将直接影响其是否选择国际化(Liu, Lin, & Cheng, 2011),而企业股权结构将显著影响企业所有者的风险偏好程度(George, Wiklund, & Zahra, 2005),进而影响企业的战略决策(Zahra, 1996)。家族企业的股权大部分为家族所持有,家族股权又常常带来家族对企业决策的控制权,从而使得家族股权对家族企业国际化决策既有直接的来自股权结构的影响,也有间接地源于家族股权而使得家族特征影响了企业国际化决策。

家族企业国际化早期文献没有区分家族股权的直接和间接影响。早期研究者主要通过访谈和调查来比较和归纳家族企业与非家族企业在国际化方面的差异。他们发现,相比于非家族企业,家族企业往往不太倾向于国际化,其国际化的进程也往往较慢(Gallo & Sveen;Donckels & Fröhlich,1991;Okoroafo,1999)。进一步地,研究者们总结了那些能促进家族企业国际化的因素,以及阻碍家族企业国际化的因素。作为家族企业大部分股权的持有者,当企业家族具有这些特点时将促进家族企业国际化:通过国际化为其他家族成员提供工作机会、年轻家族成员对多极化有所准备、有家族成员居住在国外。而当家族企业具有这些特点时将阻碍家族企业国际化:家族成员缺少国际化准备、非家族管理者缺乏国际化准备、管理团队对国际化的抵制、缺乏国际文化经验(Gallo & Garcia-Pont, 1996)。也有研究发现,当家族成员担心在家族企业国际化的过程中家族股权可能会受到损害(Donckels & Fröhlich,1991;Flören,2001),这也会阻碍家族企业国际化决策。

显然,上述研究没有将家族股权本身的影响和家族股权支撑的家族影响区分开来,也没有将家族股权和家族涉入企业管理(family involvement) 分离出来,甚至没有将家族股权的影响和企业高层管理中的家族成员与非家族高管的影响区分开来。家族企业国际化早期研究的另一个不足是,这些研究主要基于对小样本家族企业案例和访谈结果的定性分析。

Zahra (2003) 开创性地弥补了早期研究的主要不足,基于利他主义 (Schulze et al., 2001) 理论单独分析了家族股权和家族涉入对家族企业国际化的影响,并利用美国409家制造业家族企业的样本数据进行了实证检验。Zahra(2003)认为,家族企业与非家族企业的重要差别是家族成员之间的利他主义影响了企业决策,家族企业主的决策不仅考虑了企业的发展,同时会兼顾家族成员的利益。家族企业国际化有利于家族企业的基业长青并增加家族成员的就业,因此,即使预期国际化可能带来较高风险,家族企业所有者和管理者还是会选择国际化战略。同时,其实证检验表明,家族股权与家族企业国际化程度正相关,即家族股权越高的企业,其国际市场销售所占比重越大,产品销往的国家越多。

与Zahra (2003)不同,Fernández and Nieto (2005;2006) 基于资源基础观得出了完全相反的结论。资源基础观认为,企业所拥有的资源和能力是国际化的重要影响因素(Hitt, Hoskisson & Kim, 1997)。家族企业常常在获取资源和能力方面缺乏优势,同时家族企业往往比较保守并规避风险(Ward, 1998),而国际化经营伴随着较多的不确定性,这都将阻碍家族企业国际化。基于这一理论逻辑,Fernández and Nieto (2005)利用西班牙家族企业的大样本实证研究数据表明,家族股权与家族企业国际化程度负相关;同时,进一步地,Fernández and Nieto (2006)区分了没有公司法人股东的家族企业、有显著的公司法人股东(a corporate blockholder) 的家族企业、和有公司法人股东的非家族企业,实证检验发现,家族股权和家族企业国际化程度负相关,而公司法人股权正向影响家族企业国际化(Sanchez-Bueno和Usero,2014)。

关于家族股权对家族企业国际化的影响,以上研究得出了相反的结论,因此,为了调和不一致的经验证据,一些学者试图在研究中融合多个理论视角,从而构建一个非线性的兼容的理论逻辑,一个典型的代表是Sciascia et al. (2012) 。Sciascia et al. (2012) 认为,一方面,基于管家理论视角,家族股东和家族管理人员基于企业的长期发展和家族跨代传承的需要进行战略决策,培训和帮助员工与企业共同成长,强调与顾客合作共赢,将促进家族企业识别和开发国际市场机会,从而加速国际化进程;另一方面,从stagnation视角,家族企业存在资源约束、保守倾向,以及家族目标和企业目标的冲突,这将阻碍家族企业的国际化倾向。考虑到这两种效应的交互影响,Sciascia et al. (2012) 认为,家族股权和家族企业国际化倾向存在一个倒U型关系,在某一个合适的家族股权水平上,家族企业国际化水平最高,其利用美国家族企业样本进行的实证检验也支持这一假设。

随着家族企业领域“土生土长”的社会情感财富理论的兴起(Berrone et al., 2012;朱沆等,2012;窦军生等,2013),近年来越来越多的研究者开始采用SEW理论来分析家族股权与国际化之间的关系。SEW理论认为,家族企业与非家族的本质差异是家族企业战略决策的参考框架是社会情感财富的得失,保存社会情感财富,而不是追求利润最大化是家族企业行为选择的基本出发点(Gomez-Mejia et al., 2007;Gomez-Mejia et al., 2011)。SEW是在综合了社会、心理与文化观点的基础上提出,被认为是家族企业的“质”,是区别于其它组织形式的最单一、最重要的特点(Berrone et al., 2012, p. 3)。根据SEW理论,家族保护或提高SEW的动机会影响家族企业的经营管理决策(Gomez-Mejia et al., 2007;窦军生等,2013;朱沆等,2016),包括国际化决策。Pukall & Calabro (2014) 提出,当家族企业当前经营不太景气,家族的SEW存在风险时,家族企业主会更愿意冒险而改变企业经营状况,比如国际化战略;而当家族企业处于繁荣时期,家族企业主则担心国际化会损失SEW,从而国际化意愿较低。而Liang et al.(2014) 则认为家族企业在国际化经营决策过程中,保持家族SEW的动机和风险规避态度共同起作用,从而提出假设家族股权和家族企业国际化倾向之间存在U型关系,并利用中国家族企业的样本数据对此进行了检验。其研究发现,当家族股权水平较低时,家族股权的增加反而导致家族企业国际化倾向下降;但当家族股权达到一个合适水平时,如果家族股权增加,则家族企业国际化倾向也会随之增加。

(二) 家族涉入家族涉入是家族企业研究考察企业经营管理和战略决策中家族影响的一个重要切入视角,在家族企业国际化研究中,家族涉入也是学者们研究较多的内生影响因素。家族企业国际化研究考虑的家族涉入包含多种形式和多个测量维度(Zahra, 2003)。第一,家族企业创始人既是CEO,又是董事长(双重身份),在此情况下,创始人对公司业务比较熟悉,并积极涉入企业的国际化决策。第二,家族企业高管团队中家族成员的比例,这衡量了家族涉入决策制定和企业战略发展方向选择的程度。第三,家族中有几代成员在家族企业工作(家族雇佣情况),衡量了家族涉入企业经营的程度(Gersick et al., 1997)。第四,家族涉入企业战略计划过程的程度,其测量通常考虑家族涉入在设定公司目标、确定战略方向、识别国际目标市场、选择竞争战略和国际扩张路径等5个方面的影响,常用李克特5点量表来测量。在这四个测量维度中,样本文献使用较多的是第二个维度,即家族企业管理层或董事会(监事会) 中家族成员的比例来衡量家族涉入,也就是家族涉入高层管理团队。

关于家族涉入对家族企业国际化影响的早期研究主要是基于家族企业的现实出发的,似乎并没有考虑用什么理论来解释或预测。比如,Gallo & Sveen(1991)发现,那些能够进入家族企业管理层或董事会(监事会) 家族成员,往往是根据他们在家族的地位和权力而决定的,而不是取决于他们对企业和市场的专业知识。对于他们来说,国际化是一个巨大的变革,因而他们往往难以接受国际化。但是,现实中高家族涉入的家族企业国际化经营非常成功的案例也非常多,比如德国宝马集团(BMW)、法国酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)(Banalieva & Eddleston,2011)、中国万向集团、中国香港的李锦记集团(李新春等,2008) 等等。换言之,家族涉入与家族企业国际化决策之间的关系可能是情境依赖的。

首先,一些学者基于管家理论视角强调了家族涉入促进家族企业国际化的一面。比如,Zahra(2003)认为,在家族企业国际化经营中,家族经理人扮演着家族企业“管家”的角色,力图维护企业价值,保持企业的竞争优势。由于家族经理人和家族企业创始人关系密切,他们能共同定位企业使命、制定和执行企业战略,这使得家族经理人能更好地认识当前企业经营环节的弊端,以及如何通过国际化消除这一弊端。在利他主义思想下,家族经理人更倾向于通过国际化维持企业组织架构,提高企业合法性,利用国际化经营为家族成员提供工作机会(Gallo and Garcia-Pont, 1996) 和培育家族接班人(杨学儒等,2008),传承持续创业精神(李新春等,2008)。因此,家族涉入程度与家族企业国际化水平正相关(Zahra,2003)。类似地,Patel, Pieper & Hair(2012)基于管家理论,认为家族涉入增强了家族经理人的责任感和信任度,节约代理成本,并为家族企业带来相对便宜的人力资本(家族经理人的薪酬一般低于市场水平),因而能促进家族企业国际化。

其次,一些学者基于资源基础观、stagnation视角或SEW理论等理论视角,认为家族涉入程度的提高降低了家族企业国际化的倾向或程度。资源基础观和stagnation理论认为,家族企业资源有限、经营保守,股权与经营权重叠,并存在关系冲突 (Schulze et al., 2001; Kellermanns & Eddleston 2004),这些弊端使得家族企业在国际化经营中处于劣势,从而造成家族涉入阻碍家族企业国际化(Miller, LeBreton-Miller, & Scholnick, 2008)。而SEW理论认为,对企业而言,国际化意味着新的制度、市场环境、顾客需求和未知的市场规则,这些知识往往是家族领导人所欠缺的。这意味着家族企业的国际化往往需要依靠更多的非家族外部因素,如外国股东、外国资源和制度,而家族领导人担心在国际化过程中失去家族控制权,因而常常阻碍国际化(Gomez-Mejia et al., 2010)。自然地,家族涉入的反面,非家族经理人在不同文化背景下的谈判经验和对国际市场的知识是国际化经营的重要资源,因此非家族经理人会促进家族企业国际化(Banalieva & Eddleston,2011; Claver, Rienda and Quer, 2009)。

分析样本文献可以发现,家族涉入对企业国际化的影响来自于与之相关的企业资源和能力、委托代理成本、战略决策的行为框架等多个因素,并可以使用利他主义和管家理论、资源基础观、stagnation视角或SEW理论等多个不同的理论视角来分析,自然其研究结论存在不一致甚至完全相反。最新的一些研究试图在特定的情境下,比较不同理论视角的适用性或者综合两个或多个理论视角来分析家族涉入对企业国际化的影响。比如,Miller, LeBreton-Miller, and Scholnick(2008)的实证检验发现,在小型家族企业中,管家理论而不是stagnation视角能较好地解释家族涉入与国际化的关系。Sciascia et al.(2013)的研究则在综合了stagnation 视角和管家理论的基础上,进一步引入了高阶理论(upper echelons theory)。高阶理论认为,高层管理者的人口统计学特征,如年龄、性别、受教育程度、任期等会影响组织绩效,根据这些特征,组织内部可以分解为一个或多个子群体,称为断层(fault lines)。而在家族企业内部,家族身份(family membership) 将家族成员和非家族成员分离开来形成了这样的断层(Minichilli, Corbetta, & MacMillan, 2010),使得家族成员和非家族成员在企业决策上存在不同意见。因此,家族涉入只有在达到一定的程度后才能对国际化决策起到显著的促进作用,即管家效应、stagnation效应和高阶效应三者共同作用下,家族涉入管理层或董事会与家族企业国际化会呈现J型曲线关系(Sciascia et al., 2013)。Liang et al.(2014)则基于家族涉入相关的管家效应(家族涉入促进企业国际化) 和管理资源和能力效应(家族涉入阻碍企业国际化),提出家族涉入企业管理与家族企业国际化倾向之间存在倒U型关系,并采用902家中国家族企业样本的实证检验支持了其理论假设。

(三) 长期导向(Long-term Orientation)家族企业的本质是家族代际传承和家族对企业的承诺(Chrisman et al., 2012),其长期导向/长期愿景成为影响企业国际化的另一个重要影响因素。由于传承和跨代目标、更长的CEO任期等因素,家族企业不仅在乎企业盈利,更希望家族与企业能代代延续,世代繁衍,因此,当本土市场的成长和发展空间有限时,长期导向会驱使家族企业转向国际化经营(Gallo & Sveen, 1991;Gallo and Garcia-Pont, 1996)。进一步地,长期导向帮助家族企业克服国际化进程中可能遇到的阻碍和挫折,并推动家族企业国际化程度的加深(Pukall and Calabro, 2014)。

另一方面,长期导向也可能使得家族企业更不愿意进行国际直接投资。家族企业创始人或经理人往往与本地关系网络有较强的个人联系,因而更愿意在本地投资,这种本土化定位不一定会影响企业出口,但对外直接投资意愿会大大降低(Pukall and Calabro, 2014)。进一步的,家族企业的长期导向使得其更加担心国际直接投资的风险,这种现象在家族经理人治理家族企业时尤其明显(Banalieva & Eddleston, 2011),从而降低了国际化经营进入家族企业备选战略的可能。

类似地,对于国际化经营的其它方式,如战略同盟和合资经营,具有长期导向的家族企业的意向同样较低,除非他们选择另一个家族企业作为合作伙伴(Swinth & Vinton, 1993)。当两个家族企业成为合作伙伴时,共同的长期导向会使得他们彼此信任,从而容易达成战略同盟或合资经营(Pukall and Calabro, 2014)。

五、 家族企业国际化的路径和绩效 (一) 家族企业国际化的路径家族企业国际化路径的分类与其它企业的国际化路径分类类似,一般可以分为三类:逐步国际化(Traditional Pathway)、天生国际化(Born Global Pathway) 和再生国际化(Born-again Global Pathway)。

逐步国际化,又称为阶段模式,指企业先在本土发展,采用循序渐进的方式进行国际化。Minetti et al.(2015)认为,由于仅拥有国际市场的有限知识和技能,家族企业常常倾向于选择逐步国际化路径。对于逐步国际化,已有研究主要利用Johanson & Vahlne(1977)的乌普萨拉阶段模型(Uppsala Stage Model) 进行分析。根据乌普萨拉阶段模型,企业国际化经营经历一个逐步发展的过程:偶然的出口、代理出口、建立海外销售机构、海外直接生产。Graves & Thomas(2008)认为,大部分中小家族企业常常采用逐步国际化,基本原因在于家族企业的经营常常出于家族目标而不一定是经济利润,相对保守、更依赖本国市场的融资途径,以及相对缺乏国际化管理经验。应用乌普萨拉阶段模型,Kontinen & Ojala(2012)发现,那些在家族代际传承过程中,家族股权相对分散;家族经理人有强烈的“管家”意识、有志于家族企业基业长青;国际创业机会识别相对被动;家族经理人“心理距离感”强烈、希望通过学习来克服“心理距离”;同时关系网络主要集中在本地的家族企业,更倾向于选择逐步国际化的路径。

天生国际化,指家族企业在创立之初就从事跨国经营。Kontinen & Ojala(2012)发现,那些在代际传承过程中,家族股权比较集中;家族经理人“管家”意识相对较弱、希望家族后代创造新的企业价值;家族经理人没有感受到明显的“心理距离”;产品技术水平高、重视研发创新和产品多样化的企业,更倾向于选择生而国际化的路径。

与逐步国际化类似,再生国际化(Born-again Global) 的家族企业也是先在本土市场经营,然后在某一个因素触发下开展国际化经营。但与逐步国际化不同的是,对于再生国际化企业而言,这一“触发”因素往往是及其重大而关键的,如股权或经营权的改变(Bell et al., 2004),被其他企业兼并,客户跟进(Bell et al., 2001),或者家族企业向二代传承,这也是家族企业再生国际化的一个特殊因素(Graves & Thomas,2008)。Sheppard & McNaughton (2012)提出,28年本土化经营是再生国际化企业的判断标准,同时发现,比起生而国际化的企业,再生国际化企业往往规模更大,国际化经营的市场范围也更大。Kontinen & Ojala(2012)通过8家家族企业的案例研究发现,再生国际化的家族企业,其家族股权比较集中,家族经理人的“管家”意识相对较弱且对于国际市场没有明显的“心理距离”。最典型的是,这类家族企业往往有持续的产品创新能力,产品多样化程度高,从而能满足不同类型的顾客需求。

(二) 家族企业国际化的绩效虽然关于企业国际化与绩效的实证研究非常多,但这些研究的结论常常是相互冲突的,也就是对于国际化是否是有利于企业绩效提升尚无定论。学者们研究家族企业国际化对绩效的影响面临更多的制约。一方面,国际化对绩效影响的作用的机理本就存在争议,而家族企业的特性与这种复杂关系相结合,增加了理论思考的难度;另一方面,国际化研究一直受制于数据获取,家族企业的数据收集更加困难。因此,家族企业国际化绩效的研究发展较晚,样本文献仅有10篇论文讨论了这一话题,其中实证研究有5篇,如表 4所示。总体来看,关于家族企业国际化与绩效的关系主要有两类。一类观点认为家族企业领导人是忠诚的管家,有高度负责的敬业精神,企业发展与家族声誉紧密相连,因此家族企业在国际化战略中会更加具有耐心和长期导向,其国际化将最终对企业绩效产生正面的影响(Zahra , 2003;Eddleston & Kellermanns , 2007;Tsao & Lien , 2013;Graves & Shan , 2014)。另一类观点认为,家族可能过于注重家族对企业的控制、家族成员在企业的工作机会和家族财富代际传承(Gomez-Mejia et al., 2007; Kellermanns, Eddleston and Zellweger, 2012),从而使得家族企业高度嵌入于本地社会关系网络,其在本地化经营中具有优势,但缺乏国际化经营的知识、经验和能力,最终导致其国际化对企业绩效产生不利影响(Banalieva & Eddleston,2011)。在经验证据层面,家族企业国际化研究通过引入家族情境的调节效应,虽然其经验证据还存在一定的不一致性,但进一步发展了国际化究竟在怎样的情况下对企业绩效产生怎样的影响的认识。比如,在澳大利亚,中小企业的国际化总体来看不利于企业绩效,但中小家族企业的表现比非家族企业要好(Graves & Shan, 2014);在台湾,上市企业的国际化有利于其企业绩效和创新,家族管理进一步增强了其影响(Tsao & Lien, 2013);在中国珠三角和长三角,国际化有利于企业销售增长,但降低了企业获利,家族高管的比例降低了国际化对销售增长的促进作用,同时降低了对获利性的不利影响(Lu et al., 2015)。

| 表 4 家族企业国际化绩效实证研究的代表性文献 |

本文系统收集整理了SSCI和CSSCI期刊发表的家族企业国际化论文,得到样本文献共计69篇,其中SSCI期刊62篇,CSSCI期刊(含扩展版)7篇。通过文献统计分析,本文得出以下结论。

(1) 家族企业国际化研究25年的发展顺利度过了研究问题提出和理论合法性建立阶段,已经发展成为家族企业研究的重要领域和国际化研究的特色方向,得到了国际主流学术圈和期刊的认可。

(2) 家族企业国际化研究最近五年发表的SSCI论文超过前20年的总和,越来越多的SSCI期刊在最近十年开始发表该领域论文,表明这一研究方向正在成为新的理论前沿热点。

(3) 家族企业国际化研究的SSCI期刊文献的研究方法已经从理论框架发展到实证研究为主,有助于揭示微观机制的案例研究近年来得到了越来越多的重视;主要研究对象是欧洲和亚洲家族企业,而华人家族企业作为具有显著文化特征的样本群体也是被较多研究的对象。

(4) 国内家族企业国际化研究总体处于理论引入和初步发展阶段,CSSCI期刊迄今没有文献综述发表,也没有以此为研究焦点的实证和案例研究,仅有4篇理论框架论文,另有2篇案例和1篇实证论文部分涉及到此问题。同时,同期CSSCI期刊发表了大量中国民(私) 营企业国际化论文,虽然这些企业大多数是家族企业,但这些研究不约而同地忽略了家族(企业) 特征对国际化的影响。

(5) 家族企业国际化研究的主要内容包括国际化的影响因素、国际化进程及其绩效,所使用的基础理论主要是资源和能力视角、代理理论、管家理论和创业理论,近年家族企业领域“土生土长”的社会情感财富理论使用明显增多,但对于社会情感财富的“阴暗面”或约束型社会情感财富(Kellermanns et al., 2012;Dou et al., 2014;朱沆等,2016) 对国际化的影响尚缺乏研究。

(6) 家族企业国际化包括出口、特许经营、联合经营、跨国并购、以及国际新创企业(或绿地投资) 等五种方式(Zahra,2000),后三者都属于对外直接投资(FDI)。总体来看,出口和FDI是最常见的家族企业国际化经营方式,现有研究的测量指标主要是出口,对FDI以及国际化各种细分方式的测量存在不足。

(7) 现有文献对家族如何影响企业国际化,即家族企业国际化的影响因素的研究最多。总体来看,主要研究了家族股权、家族涉入和长期导向对国际化的影响,并经历了定性分析、小样本数据分析或案例研究、单一基础理论的大样本实证检验、对立基础理论的大样本实证检验和多理论融合的大样本实证检验等多个研究阶段,其作用机制、情境条件和经验证据讨论比较充分,但理论逻辑和实证结论都还存在不一致,亟待理论整合。

(8) 家族企业国际化进程及其绩效的研究相对较少,且经验证据并不一致。

(二) 未来研究展望(1) 家族影响企业国际化决策、路径选择及绩效的理论机制和实证检验仍将是进一步研究的重要方向。首先,现有研究主要分析了家族股权、家族涉入和长期导向的影响,但三者效应之间的分离、以及相互之间的互补抑或替代效应尚缺乏研究。第二,家族企业的本质是家族代际传承和家族对企业的承诺(Chrisman et al., 2012),家族代际传承(意愿) 和家族对企业的支持对国际化的影响还缺乏研究,但其实这涉及到几个重要的子问题,包括家族代际传承(意愿) 和家族对企业的支持行为的分离的效应、意愿和行为的关系带来的不同效应、家族传承和支持的效应与家族股权、家族涉入和长期导向的效应的分离和相互关系等等。第三,现有研究对家族对国际化决策的影响研究较多,但对其如何影响路径选择缺乏研究,对绩效的影响的经验证据相互并不一致。这需要在进一步研究中加强案例分析,提出或整合新的理论框架,并进行扎实的实证检验。

(2) 未来研究应重视企业国际化对企业家族和家族企业的反作用。家族企业是家族与企业的融合(Astrachan et al., 2002; Gomez-Mejia et al., 2007; 杨学儒、朱沆和李新春,2009),家族对企业行为有影响,反过来企业国际化对企业家族的价值观、家族交往、人力资源和社会资本都将产生显著影响,同时,国际化对家族企业的技术创新、管理能力、社会责任(Tsao & Lien, 2013) 等提出了新的挑战。这将引起家族涉入、公司治理结构、企业文化等方面的嬗变。现有研究普遍将相互作用简化为单向作用,忽略了企业国际化对企业家族和家族企业的反作用,这将是未来研究非常值得深入研究的方向。

(3) 制度环境等外生因素对家族企业国际化决策、路径选择及绩效产生影响的理论机制和实证检验是重要的新的研究方向。根据组织共生理论,企业和环境是共生依存系统,制度环境是影响企业战略决策的重要外生因素。现有研究重视了企业资源和能力等内生因素,以及(嵌入企业的) 家族股权、家族涉入和长期导向等对企业国际化的影响,但对于制度环境等外生因素研究很少。一方面,不利的本地制度环境产生推力(挤出效应),家族企业可能被迫国际化(张瑾华、李新春、何轩,2014);另一方面,有利的国际制度环境产生拉力(溢出效应)(李军、杨学儒,2015),家族企业可能过度国际化。特别地,部分行业某些时期面临着严苛的国际化制度环境,中国近年大力倡导的“一带一路”战略改善了中国企业国际化的制度环境,这些制度环境变迁如何产生作用,理论机制和实证经验都非常缺乏。特别地,企业层面因素、家族影响和制度环境的相互作用如何影响家族企业国际化,这将是家族企业国际化研究与实践对接的重要突破口。

(4) 其它有待深化和完善的问题。首先,全面审视社会情感财富对家族企业国际化的影响。家族企业国际化现有文献主要关注到了家族保存SEW的动机会积极推动家族关注国际化的风险和企业长期发展,而较少关注约束的社会情感财富或所谓社会情感财富的“阴暗面”(Kellermanns et al., 2012;Dou et al., 2014;朱沆等,2016) 对家族企业国际化决策的影响。这有待在后续研究深入分析和检验。第二,国际化的指标与测量问题。现有研究主要对出口进行了测量(Graves & Shan, 2014),但较少涉及FDI(Zahra, 2003;Liang et al., 2014),而国际化方式、国际化路径和国际化动态甚少涉及。实际上,国际贸易摩擦加剧的时候,如出口配额较紧或反倾销盛行的时候,常常是企业选择国际直接投资的时候。因此,只有细分的国际化指标和测量才能真正反映企业国际化的程度、阶段、路径和动态,也只有更加准确的测量才能推进家族企业国际化研究真正与企业实践对接。第三,国际化绩效的多维度及测量。现有研究主要考虑了家族企业国际化的财务绩效(Tsao & Lien, 2013)。实际上,国际化对企业、家族和社会都有影响,其绩效不仅应包括企业财务回报和销售增长(Lu et al., 2015),还应包括对家族的影响和对社会的影响(比如出口创汇问题、对外直接投资引起的就业机会国际转移问题等)。第四,天生国际化问题。在中国等发展中国家承接国际产业转移过程中,大量代工企业一开始就是只为国际市场提供产品和服务的,天生国际化与逐步国际化、再生国际化企业的资源和能力基础存在显著差异,本土化和国际化的风险和收益函数存在显著差异,套用惯用理论逻辑分析将经常产生“悖论”(李军和刘海云,2013)。因此,准确区分家族企业的国际化类型对于理论逻辑推导和实证检验其实是重要的前提条件,但现有研究大多忽略了这一点。最后,诸如家族企业国际化在不同文化背景下的比较研究、在国际化进程不同阶段家族的影响差异、家族企业国际化的动机差异等等都是值得深化和完善的研究问题。

| [] | Abdellatif M., Amann B. and Jaussaud J., 2010, "Family versus nonfamily business: A comparison of international strategies". Journal of Family Business Strategy, 1(2), 108–116. DOI:10.1016/j.jfbs.2010.04.004 |

| [] | Arregle J. L., Naldi L., Nordqvist M. and Hitt M. A., 2012, " Internationalization of family-controlled firms: a study of the effects of external involvement in governance". Entrepreneurship Theory and Practice, 36(6), 1115–1143. |

| [] | Banalieva E. R., Eddleston K. A., 2011, "Home-region focus and performance of family firms: The role of family vs non-family leaders". Journal of International Business Studies, 42(8), 1060–1072. |

| [] | Basly S., 2007, "The internationalization of family SME: An organizational learning and knowledge development perspective". Baltic Journal of Management, 2(2), 154–180. DOI:10.1108/17465260710750973 |

| [] | Bassetti T., Dal Maso L. and Lattanzi N., 2015, " Family businesses in Eastern European countries: How informal payments affect exports". Journal of Family Business Strategy, 6(4), 219–233. |

| [] | Benito-Hernández S., Priede-Bergamini T. and López-Cózar-Navarro C., 2014, "Factors determining exportation and internationalization in family businesses: The importance of debt". South African Journal of Business Management, 45(1), 13–25. |

| [] | Bhaumik S. K., Driffield N. and Pal S., 2010, "Does ownership structure of emerging-market firms affect their outward FDI? The case of the Indian automotive and pharmaceutical sectors". Journal of International Business Studies, 437–450. |

| [] | Bobillo A. M., Rodríguez-Sanz J. A. and Tejerina-Gaite F., 2013, "Shareholder activism and internationalization in the family firm". Journal of Business Economics and Management, 14(5), 867–885. DOI:10.3846/16111699.2012.707621 |

| [] | Calabrò A., Torchia M., Pukall T. and Mussolino D., 2013, " The influence of ownership structure and board strategic involvement on international sales: The moderating effect of family involvement". International Business Review, 22(3), 509–523. DOI:10.1016/j.ibusrev.2012.07.002 |

| [] | Carlos Pinho J., 2007, "The impact of ownership: Location-specific advantages and managerial characteristics on SME foreign entry mode choices". International Marketing Review, 24(6), 715–734. DOI:10.1108/02651330710832676 |

| [] | Carr C., Bateman S., 2009, "International strategy configurations of the world’s top family firms". Management international review, 49(6), 733–758. DOI:10.1007/s11575-009-0018-3 |

| [] | Cesinger B., Bouncken R., Fredrich V. and Kraus S., 2014, "The alchemy of family enterprises’ internationalization: dexterous movers or prodigal laggards? ". European Journal of International Management, 8(6), 671–696. DOI:10.1504/EJIM.2014.064902 |

| [] | Cheong K. C., Lee P. P. and Lee K. H., 2015, "The internationalization of family firms: case histories of two Chinese overseas family firms". Business History, 57(6), 841–861. DOI:10.1080/00076791.2014.982106 |

| [] | Claver E., Rienda L. and Quer D., 2009, "Family firms’ international commitment: The influence of family-related factors". Family Business Review, 22(2), 125–135. |

| [] | Davis P. S., Harveston P. D., 2000, "Internationalization and organizational growth: The impact of Internet usage and technology involvement among entrepreneur-led family businesses". Family Business Review, 13(2), 107–120. DOI:10.1111/j.1741-6248.2000.00107.x |

| [] | Dejung C., 2013, " Worldwide ties: The role of family business in global trade in the nineteenth and twentieth centuries". Business History, 55(6), 1001–1018. DOI:10.1080/00076791.2012.744585 |

| [] | de Farias S. A., Nataraajan R. and Kovacs E. P., 2009, "Global business partnering among family-owned enterprises". Journal of Business Research, 62(6), 667–672. DOI:10.1016/j.jbusres.2008.02.003 |

| [] | Donckels R., Fröhlich E., 1991, "Are family businesses really different? European experiences from STRATOS". Family business review, 4(2), 149–160. DOI:10.1111/fabr.1991.4.issue-2 |

| [] | Erdener C., Shapiro D. M., 2005, "The internationalization of Chinese family enterprises and Dunning's eclectic MNE paradigm". Management and Organization Review, 1(3), 411–436. |

| [] | Fernández Z., Nieto M. J., 2005, "Internationalization strategy of small and medium-sized family businesses: Some influential factors". Family Business Review, 18, 77–90. DOI:10.1111/fabr.2005.18.issue-1 |

| [] | Fernández Z., Nieto M. J., 2006, "Impact of ownership on the international involvement of SMEs". Journal of International Business Studies, 340–351. |

| [] | Gallo M. A., Pont C. G., 1996, "Important factors in family business internationalization". Family Business Review, 9(1), 45–59. DOI:10.1111/fabr.1996.9.issue-1 |

| [] | Gallo M. A., Sveen J., 1991, "Internationalizing the family business: Facilitating and restraining factors". Family Business Review, 4(2), 181–190. |

| [] | Gomez-Mejia L. R., Makri M. and Kintana M. L., 2010, "Diversification decisions in family-controlled firms". Journal of management studies, 47(2), 223–252. DOI:10.1111/joms.2010.47.issue-2 |

| [] | Graves C., Thomas J., 2008, "Determinants of the internationalization pathways of family firms: an examination of family influence". Family Business Review, 21(2), 151–167. DOI:10.1111/j.1741-6248.2008.00119.x |

| [] | Graves C., Thomas J., 2006, "Internationalization of Australian family businesses: A managerial capabilities perspective". Family Business Review, 19(3), 207–224. DOI:10.1111/j.1741-6248.2006.00066.x |

| [] | Graves C., Shan Y. G., 2014, "An empirical analysis of the effect of internationalization on the performance of unlisted family and nonfamily firms in Australia". Family Business Review, 27(2), 142–160. DOI:10.1177/0894486513491588 |

| [] | Holt D. T., 2012, "Strategic decisions within family firms: Understanding the controlling family's receptivity to internationalization". Entrepreneurship Theory and Practice, 36(6), 1145–1151. DOI:10.1111/j.1540-6520.2012.00542.x |

| [] | Huang K.P., Chung Lo S., Liu C.M and Tung J., 2014, "Internationalization of Family Business: The Effect of Ownership and Generation Involvement". Anthropologist, 17(3), 757–767. |

| [] | Kontinen T., Ojala A., 2010, "The internationalization of family businesses: A review of extant research". Journal of Family Business Strategy, 1(2), 97–107. |

| [] | Kontinen T., Ojala A., 2011, "International Opportunity Recognition among Small and Medium-Sized Family Firms". Journal of Small Business Management, 49(3), 490–514. |

| [] | Kontinen T., Ojala A., 2011, "Network ties in the international opportunity recognition of family SMEs". International Business Review, 20(4), 440–453. DOI:10.1016/j.ibusrev.2010.08.002 |

| [] | Kontinen T., Ojala A., 2012, "Internationalization pathways among family-owned SMEs". International Marketing Review, 29(5), 496–518. DOI:10.1108/02651331211260359 |

| [] | Kuo A., Kao M. S., Chang Y. C. and Chiu C. F., 2012, "The influence of international experience on entry mode choice: Difference between family and non-family firms". European Management Journal, 30(3), 248–263. DOI:10.1016/j.emj.2012.03.008 |

| [] | Liang X., Wang L. and Cui Z., 2014, "Chinese private firms and internationalization effects of family involvement in management and family ownership". Family Business Review, 27(2), 126–141. |

| [] | Lin W. T., 2012, "Family ownership and internationalization processes: Internationalization pace, internationalization scope, and internationalization rhythm". European Management Journal, 30(1), 47–56. |

| [] | Liu Y., Lin W. T. and Cheng K. Y., 2011, "Family Ownership and the International Involvement of Taiwan's High-Technology Firms: The Moderating Effect of High-Discretion Organizational Slack". Management and Organization Review, 7(2), 201–222. |

| [] | Lu J. W., Liang X., Shan M. and Liang X., 2015, "Internationalization and Performance of Chinese Family Firms: The Moderating Role of Corporate Governance". Management and Organization Review, 11(04), 645–678. DOI:10.1017/mor.2015.32 |

| [] | Merino F., Monreal-Pérez J. and Sánchez-Marín G., 2015, "Family SMEs' Internationalization: Disentangling the Influence of Familiness on Spanish Firms' Export Activity". Journal of Small Business Management, 53(4), 1164–1184. |

| [] | Minetti R., Murro P. and Zhu S. C., 2015, "Family Firms, Corporate Governance and Export". Economica, 82(s1), 1177–1216. |

| [] | Mitter C., Duller C., Feldbauer-Durstmüller B. and Kraus S., 2014, "Internationalization of family firms: the effect of ownership and governance". Review of Managerial Science, 8(1), 1–28. DOI:10.1007/s11846-012-0093-x |

| [] | Moya M. F., 2010, "A family-owned publishing multinational: The Salvat company (1869-1988) ". Business History, 52(3), 543–470. |

| [] | Muñoz-Bullón F., Sánchez-Bueno M. J., 2012, "Do family ties shape the performance consequences of diversification? Evidence from the European Union". Journal of World Business, 47(3), 469–477. DOI:10.1016/j.jwb.2011.05.013 |

| [] | Okoroafo S. C., 1999, "Internationalization of family businesses: Evidence from Northwest Ohio, USA". Family Business Review, 12(2), 147–158. |

| [] | Patel V. K., Pieper T. M. and Hair J. F., 2012, "The global family business: Challenges and drivers for cross-border growth". Business Horizons, 55(3), 231–239. |

| [] | Procher V. D., Urbig D. and Volkmann C., 2013, "Time to BRIC it? Internationalization of European family firms in Europe, North America and the BRIC countries". Applied Economics Letters, 20(16), 1466–1471. DOI:10.1080/13504851.2013.815302 |

| [] | Puig N., Perez P. F., 2009, "A silent revolution: The internationalization of large Spanish family firms 1". Business History, 51(3), 462–483. |

| [] | Pukall T. J., Calabrò A., 2014, "The Internationalization of Family Firms A Critical Review and Integrative Model". Family Business Review, 27(2), 103–125. DOI:10.1177/0894486513491423 |

| [] | Sanchez-Bueno M. J., Usero B., 2014, "How may the nature of family firms explain the decisions concerning international diversification? ". Journal of Business Research, 67(7), 1311–1320. DOI:10.1016/j.jbusres.2013.09.003 |

| [] | Sciascia S., Mazzola P., Astrachan J. H. and Pieper T. M., 2013, "Family involvement in the board of directors: Effects on sales internationalization". Journal of Small Business Management, 51(1), 83–89. DOI:10.1111/jsbm.2013.51.issue-1 |

| [] | Sciascia S., Mazzola P., Astrachan J. H. and Pieper T. M., 2012, "The role of family ownership in international entrepreneurship: Exploring nonlinear effects". Small Business Economics, 38(1), 15–31. |

| [] | Segaro E. L., Larimo J. and Jones M. V., 2014, "Internationalization of family small and medium sized enterprises: The role of stewardship orientation, family commitment culture and top management team". International Business Review, 23(2), 381–395. DOI:10.1016/j.ibusrev.2013.06.004 |

| [] | Singla C., Veliyath R. and George R., 2014, "Family firms and internationalization‐governance relationships: Evidence of secondary agency issues". Strategic Management Journal, 35(4), 606–616. DOI:10.1002/smj.2014.35.issue-4 |

| [] | Swinth R. L., Vinton K. L., 1993, "Do family-owned businesses have a strategic advantage in international joint ventures? ". Family Business Review, 6(1), 19–30. |

| [] | Tsang E. W., 2001, "Internationalizing the family firm: A case study of a Chinese family business". Journal of Small Business Management, 39(1), 88–93. DOI:10.1111/0447-2778.00008 |

| [] | Tsang E. W., 2002, "Learning from overseas venturing experience: The case of Chinese family businesses". Journal of Business venturing, 17(1), 21–40. |

| [] | Tsao S.M, Lien W. H., 2013, "Family management and internationalization: The impact on firm performance and innovation". Management International Review, 53(2), 189–213. |

| [] | Tung J., Chung Lo S., Chung T. and Huang K.P., 2014, "Family Business Internationalization: The Role of Entrepreneurship and Generation Involvement". Anthropologist, 17(3), 811–822. |

| [] | Westhead P., Howorth C., 2006, "Ownership and management issues associated with family firm performance and company objectives". Family Business Review, 19(4), 301–316. DOI:10.1111/j.1741-6248.2006.00077.x |

| [] | Yeung H. W. C., 2000, "Limits to the growth of family-owned business? The case of Chinese transnational corporations from Hong Kong". Family Business Review, 13(1), 55–70. |

| [] | Zahra S. A., 2003, "International expansion of U.S. manufacturing family businesses: The effect of ownership and involvement". Journal of Business Venturing, 18, 495–512. DOI:10.1016/S0883-9026(03)00057-0 |

| [] | Zahra S. A., 2005, "Entrepreneurial risk taking in family firms". Family Business Review, 18(1), 23–40. |

| [] | 陈丹、田颖, 2015, 《战略创业与家族企业的持续发展——魏桥创业集团的扎根理论研究》》, 《东岳论丛》, 第 7 期, 第 29–34 页。 |

| [] | 葛菲、贺小刚、吕斐斐, 2015, 《组织下滑与国际化选择: 产权与治理的调节效应研究》, 《经济管理》, 第 6 期, 第 43–55 页。 |

| [] | 李新春、何轩、陈文婷, 2008, 《战略创业与家族企业创业精神的传承——基于百年老字号李锦记的案例研究》, 《管理世界》, 第 10 期, 第 127–140 页。 |

| [] | 宋冬林、李政, 2007, 《文化基因, 信任模式与中国家族企业的管理专业化及国际化》, 《北方论丛》, 第 3 期, 第 134–140 页。 |

| [] | 苏启林、欧晓明, 2003, 《家族企业国际化动因与特征分析——以华人家族企业为例》, 《外国经济与管理》, 第 9 期, 第 43–47 页。 |

| [] | 杨建锋、孟晓斌、王重鸣, 2008, 《家族企业特征对其国际化进程的影响——基于组织学习视角的探讨》, 《外国经济与管理》, 第 4 期, 第 39–46 页。 |

| [] | 杨学儒、檀宏斌、费菲, 2008, 《家族企业的国际化创业: 家族控制的两难困境》, 《现代管理科学》, 第 9 期, 第 60–62 页。 |

| [] | Astrachan J. H., Klein S. B. and Smyrnios K. X., 2002, "The F-PEC scale of family influence: A proposal for solving the family business definition problem". Family Business Review(15), 45–58. |

| [] | Bell J., Crick D. and Young S., 2004, "Small firm internationalization and business strategy". International Small Business Journal, 22(1), 23–56. DOI:10.1177/0266242604039479 |

| [] | Bell J., McNaughton R. and Young S., 2001, "Born-again global’ firms: an extension to the ‘bornglobal’ phenomenon". Journal of International Management, 7(3), 173–89. |

| [] | Bell J., McNaughton R., Young S. and Crick D., 2003, "Towards an integrative model of small firm internationalization". Journal of International Entrepreneurship, 1(4), 339–362. DOI:10.1023/A:1025629424041 |

| [] | Berrone P., Cruz C. and Gomez-Mejia L. R., 2012, "Socioemotional wealth in family firms: Theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research". Family Business Review(25), 258–279. |

| [] | Chrisman J. J., Chua J. H., Pearson A. W. and Barnett T., 2012, "Family involvement, family influence, and family-centered non-economic goals in small firms". Entrepreneurship Theory and Practice, 36(2), 267–293. |

| [] | Dou J., Zhang Z. and Su E., 2014, "Does family involvement make firms donate more? Empirical evidence from Chinese private firms". Family Business Review, 27(3), 259–274. DOI:10.1177/0894486514538449 |

| [] | George G., Wiklund J. and Zahra S. A., 2005, "Ownership and the internationalization of small firms". Journal of Management(31), 210–233. |

| [] | Gersick K.E., Davis J.A., Hampton M.M. and Landsberg I., 1997, "“Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business”", Boston, MA: Harvard Business School Press. |

| [] | Gomez-Mejia L. R., Cruz C., Berrone P. and De Castro J., 2011, "The bind that ties: Socioemotional wealth preservation in family firms". Academy of Management Annals(5), 653–707. |

| [] | Gomez-Mejia L. R., Takacs-Haynes K., Nunez-Nickel M., Jacobson K. J. L. and Moyano-Fuentes J., 2007, "Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills". Administrative Science Quarterly(52), 106–137. |

| [] | Hitt M. A., Hoskisson R. E. and Kim H., 1997, "International diversification: Effects on innovation and firm performance in product-diversified firms". Academy of Management Journal, 40(4), 767–798. DOI:10.2307/256948 |

| [] | Jensen M., Meckling W. H., 1976, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure". Journal of Financial Economics(3), 305–360. |

| [] | Johanson J., Vahlne J. E., 1977, "The internationalization process of the firm-a model of knowledge development and increasing foreign market commitments". Journal of international business studies, 23–30. |

| [] | Kellermanns F. W., Eddleston K. A. and Zellweger T. M., 2012, "Extending the socioemotional wealth perspective: A look at the dark side, ". Entrepreneurship Theory and Practice, 36(6), 1175–1182. DOI:10.1111/j.1540-6520.2012.00544.x |

| [] | Kogut B., 1985, "Designing global strategies: Comparative and competitive value-added chains". Sloan management review, 26(4), 15–28. |

| [] | Miller D., Breton-Miller L. and Scholnick B., 2008, "Stewardship vs. stagnation: An empirical comparison of small family and Non-Family businesses". Journal of Management Studies, 45(1), 51–78. |

| [] | Minichilli A., Corbetta G. and MacMillan I. C., 2010, "Top Management Teams in Family-Controlled Companies: ‘Familiness’, ‘Faultlines’, and their Impact on Financial Performance". Journal of Management Studies, 47(2), 205–222. DOI:10.1111/joms.2010.47.issue-2 |

| [] | Schulze W. S., Lubatkin M. H., Dino R. N. and Buchholtz A. K., 2001, "Agency relationships in family firms: Theory and evidence". Organization Science(12), 99–116. |

| [] | Sheppard, M. and McNaughton, R. , 2012, “Born global and born-again global firms: a comparison of internationalization patterns”, in Gabrielsson, M. and Kirpalani, M.V.H.(Eds), Handbook of Research on Born Globals, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Northampton, MA, pp. 46-56. |

| [] | Ward J. L., 1998, "Growing the family business: Special challenges and best practices". Family Business Review(10), 323–337. |

| [] | Zahra S. A., Ireland R.D. and Hitt M. A., 2000, "International expansion by new venture firms: International diversity, mode of market entry, technological learning and performance". Academy of Management Journal, 43(5), 9258–950. |

| [] | Zahra S. A., Garvis D. M., 2000, "International corporate entrepreneurship and firm performance: The moderating effect of international environmental hostility". Journal of business venturing, 15(5), 469–492. |

| [] | Zahra S.A., 1996, "Governance, ownership, and corporate entrepreneurship: the moderating impact of industry technological opportunities". Academy of Management Journal, 39(6), 1713–1735. DOI:10.2307/257076 |

| [] | Zellweger T., 2007, "Time horizon, costs of equity capital, and generic investment strategies of firms". Family Business Review, 20(1), 1–15. |

| [] | 窦军生、张玲丽、王宁, 2014, 《社会情感财富框架的理论溯源与应用前沿追踪——基于家族企业研究视角》, 《外国经济与管理》, 第 12 期, 第 64–71 页。 |

| [] | 李军、刘海云, 2015, 《生产率异质性还是多重异质性——中国出口企业竞争力来源的实证研究》, 《南方经济》, 第 3 期, 第 1–23 页。 |

| [] | 李军和杨学儒,2015,《“一带一路”背景下中国丝纺企业产业升级案例研究》,2015广东社会科学学术年会优秀论文,第1-13页。 |

| [] | 杨学儒、陈文婷、李新春, 2009, 《家族性、创业导向与家族创业绩效》, 《经济管理》, 第 3 期, 第 53–59 页。 |

| [] | 杨学儒、梁强、李军, 2013, 《农村家族创业研究: 文献评述与研究展望》, 《南方经济》, 第 6 期, 第 70–79 页。 |

| [] | 杨学儒、朱沆、李新春, 2009, 《家族企业的权威系统与代际传承》, 《管理学报》, 第 11 期, 第 1492–1500 页。 |

| [] | 杨学儒、李新春, 2009, 《家族涉入指数的构建与测量研究》, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 97–107 页。 |

| [] | 张瑾华、李新春、何轩, 2014, 《中国中小型民营企业的被迫国际化——以制度环境与创新能力影响下的共生性依赖为视角》, 《财经研究》, 第 1 期, 第 85–94 页。 |

| [] | 中国民(私)营经济研究会家族企业研究课题组, 2011, 《中国家族企业发展报告》. 北京: 中信出版社. |

| [] | 朱沆、叶琴雪、李新春, 2012, 《社会情感财富理论及其在家族企业研究中的突破》, 《外国经济与管理》, 第 12 期, 第 56–62 页。 |

| [] | 朱沆、EricKushins、周影辉, 2016, 《社会情感财富抑制了中国家族企业的创新投入吗?》, 《管理世界》, 第 3 期, 第 99–114 页。 |