移植器官主要来源于活体供体和尸体供体。世界上大多数国家都面临着器官移植供需的巨大缺口。针对供体有效不足,各国从立法、制度、教育、宣传等采取各种激励措施来扩大器官的捐献率。据报道,中国每年有近30万的患者急需器官移植,但最终能进行移植手术的仅为1万余人,公民尸体器官自愿捐献率每百万人口约为0.6,是世界上捐献率最低的国家之一。在过去很长一段时间里,死囚一直是我国器官移植最主要的供体来源。但这一做法被国外认为是对人权的不尊重,受到国际舆论界的强烈谴责。“2014年中国OPO联盟 (昆明) 研讨会”上,全国政协常委、中国人体器官捐献与移植委员会主任黄洁夫教授宣布“于2015年1月1日起,我国人体器官来源只能采用公民逝世后器官捐献”,至此禁止私下分配死囚器官。随着死囚器官来源这条通道的禁止,我国器官移植供体短缺问题更为严重。因此,借鉴国外对于器官捐献的相关激励制度和先进经验,对我国目前的捐献体系进行改革,建立起适合我国国情的捐献体系以提高器官捐献率,是我国目前面临的迫切重大现实问题。

我国已有的相关研究文献主要集中在器官捐献立法、伦理思考和捐献框架体系的介绍上。针对我国器官捐献立法进展缓慢,部分学者从法学角度出发,分析国外器官捐献的相关立法内容,为探索及完善我国器官移植法律制度提供参考 (凌卓等,2015);或者单独针对某一国家或者地区的器官移植法律给我国的启示,如韩国 (莫洪宪和李颖峰,2010)、德国 (李宁艳,2014)、澳门地区 (刘长秋,2009)、西班牙 (邓可刚等,2001)、以及美国、英国、日本、新加坡四个国家的比较 (黄焱和董圆圆,2011) 等。针对我国器官捐献体系的不完善,有学者从伦理角度提出公民逝世后器官捐献与获取应坚持自主自愿、知情同意、尊重生命、无偿捐献合理补偿、公平公开公正的基本伦理原则 (余燕华等,2012;许卫平,2015),探讨了伦理学视角下禁止人体器官买卖尤其是活体器官买卖的依据 (杨转珍,2014) 以及器官捐献移植中的相关伦理问题如供体的利益如何保障、受体的利益如何完全实现、医务人员的道德自律谁来监管等 (李雪霜,2010)。也有不少学者从医学角度介绍了国外器官捐献体系和移植管理来探索我国器官捐献模式,如对法国 (王海燕等,2012)、美国 (温怀玺,2014;侯峰忠,2011)、澳大利亚 (牟凌骏和郑铭豪,2010)、伊朗 (李锦辉,2011) 等国的介绍和借鉴。纵观既有的研究,一方面主要集中在法学、伦理学和医学角度;另一方面更多的是针对某个单独国家的介绍,缺乏综合的深入分析,也较少涉及到一国器官捐献率的影响因素分析。

本文第二部分主要介绍世界各国器官移植的捐献现状;第三部分以代表性国家为例分析影响器官捐献率的主要因素;第四部分对我国目前器官捐献移植体系的初步建立及已取得的成效概括总结;第五部分是如何借鉴国外的成功经验。本文的器官捐献主要指尸体器官捐献。

二、 世界各国器官移植的捐献现状随着器官移植技术的逐渐成熟,器官衰竭患者的重生希望也越来越大。但是,制约当前各国器官移植发展瓶颈的不再是医学技术,而是器官来源的短缺。根据美国器官供应移植网络 (the Organ Procurement and Transplantation Network,OPTN) 的数据,每年美国有超过12万人等待着器官的移植,但其中超1万人来不及等到移植就过世了。器官捐献,立法先行。为提高器官捐献率、规范器官移植的发展,各国纷纷出台了关于器官捐献、器官移植方面相应的法律、制度,并不断进行修订和完善。根据已有的文献资料,下表 1列示了11个国家器官捐献的相关立法。

| 表 1 11个国家器官捐献的相关立法 |

各国立法内容主要包括禁止器官买卖、死亡判定标准、捐献规制、器官分配原则、器官捐献经济补偿等多个方面。

各国普遍禁止器官买卖交易,包括活体器官和尸体器官。伊朗是唯一一个允许活体器官主要是肾脏有偿移植的国家。其器官交易制度通过DATPA (the Dialysis and Transplant Patients Association,DATPA) 这一由患者自己组成的致力于互相帮助的非盈利组织达成。但这是受到政府严格管制的计划市场,并非是我们所理解的自由交易市场。移植手术后,器官捐献者尽管可以获得由伊朗政府以及器官接受者提供的一定补偿,前者包括大约1200美元和一份一定限额的一年内与手术相关病症的健康保险,后者给予的补偿数目则由DATPA事先沟通安排,而非我们理解的捐献者和器官接受者之间的直接交易。如果接受者本身无力补偿,将由特定的慈善组织给予补偿。所以伊朗的活体器官并非真正意义上的自由买卖交易。

死亡判定标准。理论上死亡分为心肺死亡和脑死亡。前者对死亡的判定标准是以心跳呼吸停止、血压脉搏消失。心肺死亡后,医学上要求捐献者身体器官一次性摘取移植。脑死亡则是以包括脑干在内的全脑功能丧失而引发的人的死亡为标准,其显著特征是“不可逆昏迷”。脑干控制着一个人的呼吸和心跳,当脑干发生不可逆损伤时,人体自主呼吸与心血管搏动等功能丧失,此时已无复活的可能性,但仍可借助人工呼吸机等维持部分生物学特征。因此,只要呼吸机持续开着,医学上医生可以多次摘取新鲜器官进行移植之用,移植的成功率也将大大增强。世界上最早以国家法律形式把脑死亡作为人体死亡标准的是芬兰,随后美国、日本、加拿大、瑞典等大多数国家也制定了脑死亡法律,将脑死亡作为人体死亡的标准。而有些国家法律上尚未制定脑死亡法律, 但临床上已采取脑死亡判断标准。

捐献规则。概括起来,世界各国采取了两种类型的捐献规则。一种是自愿捐献下的推定不同意。自愿捐献前提是个体被推定为不同意捐献器官,要以个人意愿和知情同意为原则,自愿加入或者同意捐献。如美国、德国、土耳其、荷兰、以色列、韩国、日本等国。美国原先是在驾驶执照背后标记是否愿意捐献器官;德国则由医疗保险公司为所有16岁以上医疗保险投保人投保时同时提供有关器官移植详细信息、器官捐献证书和征询意见信,信中呼吁投保人自愿捐献器官,并要求其在征询意见信上填写是否“同意捐献本人器官”或“不同意捐献本人器官”。荷兰、韩国和日本公民在16岁之后会收到人体器官捐献普查表。随着互联网的发达,目前各国国家同时提供了在线同意捐献。总之,只有捐献者本人生前自愿做出器官捐献,那么在其死后移植管理部门才可以摘取器官。当然实际操作中,医生可能还会征询家属的同意。另一种是默认规则下的推定同意。事先推定个体同意器官捐献,但允许人们选择退出器官捐献。如果死者生前没有做出明确反对器官捐献的决定或表现出不同意捐献的意愿,那么指定的医生在其脑死亡后有权摘取相关器官,移植给其他患者。但实际操作中又分为两种,一种是法国、西班牙、新加坡等国实施的医师推定同意,即只要死者生前未明确反对医师可以根据法律授权而不用考虑亲属的意愿。另一种是罗马尼亚、芬兰、希腊、瑞典亲属推定同意。即死者生前未做出明确反对器官捐献的决定的,则其死后具体由亲属决定是否捐献,这种形式的推定同意可避免死者亲属的起诉行为。

器官分配原则。一般情况下,器官分配严格根据公认的医学标准,考虑捐献者和接受者之间身体的配对兼容性、患者等待移植器官的时间长短、患者的病情轻重缓急、年龄等因素,及捐献者与其近亲属的优先地位,最大程度客观公正地保证每一位患者的需求。在基本条件都符合的情况下则主要依据等待的时间先到先得。大多数国家采取的就是这种分配原则。与之对比的是,新加坡、以色列、韩国为激励人们器官捐献的登记,引入新的分配机制,对于事先已登记为器官捐献者的个体,当他们本身也需要器官移植时,给予他们在器官移植等候中的优先获取权。

器官捐献经济补偿。大多数国家规定器官捐献是自愿的,无偿的。但也有个别国家实行了一定的经济补偿。如新加坡2004年《人体器官移植法令》(修订) 允许向器官捐献者提供经济补偿,同时将确保这些活体器官捐献不涉及器官买卖或不道德交易。

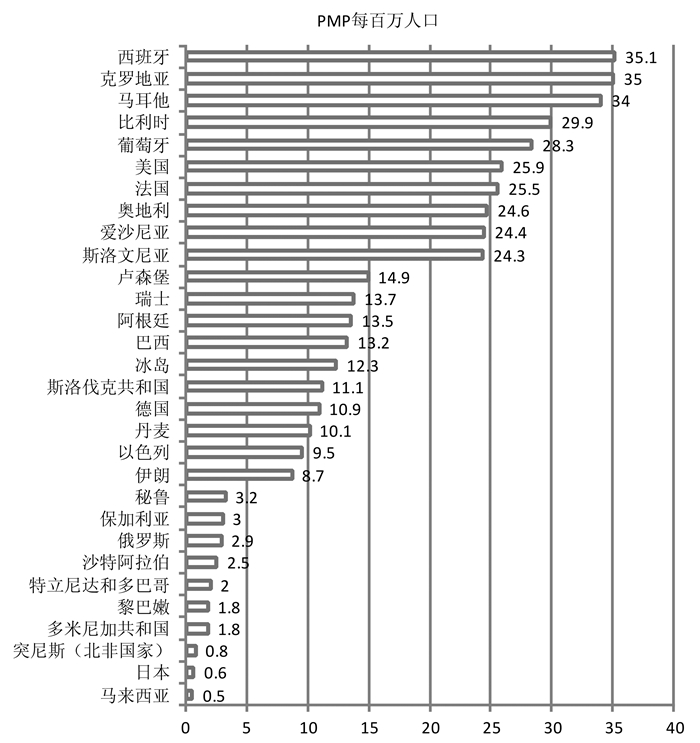

与此同时,配合立法,各国还采取了相应的措施,如成立专门的捐献和移植负责机构、构建移植协调网络、建立了器官分配与共享系统、开通了在线器官捐献意愿登记系统、大力宣传教育等,建立起较为完善的器官捐献和移植体系。经过多年的努力,各国的器官捐献率得到了大幅度提高。下图 1是2013年世界各国的每百万人口尸体器官捐献量,在已有数据的62个国家中,我们选取了排在前十位、中间十位和最后十位的国家统一在下图上。从图中可以看到,尸体器官捐献率最高的是西班牙,2013年每百万人口尸体器官捐献量达到35.1。位居前10位的国家其次是罗地亚每百万人口尸体器官捐献量是35,马耳他34,比利时29.9,葡萄牙28.3,美国25.9,法国25.5,奥地利24.6,爱沙尼亚24.4,斯洛文尼亚24.3。最后末两位的马来西亚和日本2013年每百万人口尸体器官捐献量只有0.5和0.6,与第一、二名西班牙和克罗地亚差距十分显著。

|

图 1 2013年世界各国尸体器官捐献率 数据来源:国际器官捐献移植登记网 (IRODaT,网址http://www.irodat.org/) |

从对世界各国捐献现状的分析来看,各国围绕着“死亡判定标准、捐献同意、器官分配规则和器官捐献经济补偿”等方面采取了不同的捐献制度。不同的捐献激励制度和规定会带来不同的器官捐献率,各国学者也对此进行了研究。

一般认为脑死亡器官移植的成功率会高一些,因为心死亡需要一次性摘取移植器官,而脑死亡医学上可以多次摘取新鲜器官供移植使用,所以目前各国的趋势都是尽量能以脑死亡作为死亡判定标准。

围绕着捐献同意,理论研究上Abadie and Gay (2006)构建了两种捐献规则下个体决定是否捐献从而家庭决定是否同意个体捐献的模型,v=uD-uN,度量捐献获得的效用,等于捐献后的效用水平uD减去捐献前的效用水平uN。家庭对于个体v的信息z=v+ε,是信息不完全的。c为固定成本,度量了推定不同意规则下登记注册为捐献者的心理成本,或者默认规则下决定登记拒绝捐献者的心理成本。那么在推定不同意规则下,当v > 0,v∈VI时,个体决定登记为捐献者,对于未登记为捐献者的死亡成员,家庭估值E[v|v∉VI, v+ε=z]是关于z的单调函数,且总是存在zI,当z≤zI时,家庭拒绝同意其死亡成员的器官捐献摘取。因此,个体捐献决定集为VI={v:vPr (z≤zI|v) > c}, 家庭同意个体捐献决定E[v|vPr (z≤zI|v) < c, v+ε=zI]=0。而在默认规则下,v < 0,v∈VP时,个体注册为拒绝捐献者。对于未登记为拒绝捐献的死亡成员,家庭估值E[v|v∉VP, v+ε=z是关于z的单调函数,且总是存在zP,当z≥zP时,家庭同意其死亡成员的器官捐献摘取。因此,个体注册为拒绝捐献者的集为VP={v:vPr (z≥zP|v) < -c}, 对于未注册为拒绝捐献者的,家庭同意捐献决定E[v|vPr (z≥zP|v) > -c, v+ε=zP]=0。根据结果得知,推定同意默认规则有利于缓解家庭成员与拟捐赠人在捐赠意愿表达上的信息不对称,从而更容易取得家庭成员的支持而提高捐赠率。叶德珠 (2010)则认为家庭成员间的信息不对称不足以解释捐赠意愿与实际捐赠率之间巨大差异所表现出来的典型的时间不一致特征,他构建了一个双曲线贴现模型,分三期,时期0、1、2,贴现因子为 (1, βδ, βδ2)。在时期0, 将居民在时期2得到的效用, 以及在时期1支付的成本贴现到时期0, 得到总效用函数为:maxxβδ2U (x)-βδxc,计划器官捐献的最优条件\[U'\left ({{x^*}} \right)=\frac{c}{\delta }\],x*是居民最优的器官捐献数量。但到时期1,随着贴现因子的改变,总效用函数为:maxxβδU(x)-xc,时期1的器官捐赠最优条件变成\[U'\left ({{x^u}} \right)=\frac{c}{{\beta \delta }}\],xu是居民受认知偏差的影响后实际的捐赠量,由此运用经济学不一致时间偏好理论对推定同意默认规则的作用发挥机制进行了经济学的解释。经验研究方面,Johnson and Goldstein (2003)用1991到2001年多国家时间序列数据进行多元回归分析,将实际尸体捐献率作为被解释变量,默认规则作为解释变量,控制了国家间的倾向性捐赠,移植的基础设施,教育水平和宗教信仰等其他差异,发现当捐献是推定同意默认规则的,将使得捐献率从14.1上升到16.4万,增加16.3%。Abadie and Gay (2006)通过22个国家1993-2002为期10年的相关数据进行回归发现影响器官捐献的各因素如人均GDP、人均卫生支出、宗教信仰、普通法立法体系以及每一千人中机动车事故和脑血管疾病的死亡率解释了捐献率上的很多变化,当控制那些因素后,推定同意默认规则会提高器官捐献率25%至30%。总之,无论是对一个国家采用默认同意立法前后的比较,还是有没有采取默认同意法国家与国家之间的比较,经验证明默认规则推定同意确实提高了器官捐献率 (Rithalia et al.,2009)。但在默认同意政策下,当器官需要移植时,重新获得家属的同意会变得很有必要。因此,潜在捐献者家属同意率的提高将会促进器官捐献率 (Hawley et al.,2013)。

为激励人们提高器官捐献率,新加坡和以色列引入新的分配机制——优先权分配机制。即对于事先已登记为器官捐献者的个体,当他们本身也需要器官移植时,给予他们在器官移植等候中的优先获取权。Kessler and Roth (2012)通过实验室实验,发现捐献者优先规则显著提高了器官捐献登记率。他们模拟器官捐献者的注册登记决定,设计了相应的实验,通过让被试支付货币成本 (相当于器官捐献者注册登记时的心理成本) 同意把自己的资产 (相当于捐献的器官如肾脏) 在自己不需要这些资产时 (相当于人死后) 捐献给实验中的其他被试,接受者通过接受捐献的资产来赚取货币收入。实验中,一组被试关于捐献的可用资产分配机制是按照先来先得的原则 (相当于美国当前的器官分配机制),另一组是按照同意支付成本捐献自己资产的那部分人当自己也需要捐献资产的时候优先享有获取权,即优先分配规则。将这两组情况进行对比,发现优先分配机制使得器官捐献量有了显著的提升。进一步,他们还通过实验室实验,试验了三种规则:一个是优先规则;一个是折扣,给予被试一个折扣,直接减少被试的捐献成本;还有一个是回扣,实验结束后提供给被试一个报酬激励,这个激励大小等于优先规则带来的对捐献登记率的激励。实验显示,捐献者优先规则显著提高了器官捐献登记率。在实验的开始阶段,优先规则比折扣和回扣效果要好得多。但是当被试熟悉实验规则后,优先规则对于器官捐献登记率的提高和折扣及回扣的效果一样了。Hawley et al.(2013)也通过实验室实验将美国作为对照基准组,采用的是加入框架下推定不同意原则,分配系统实施的是先到先得的非优先权原则。他们将这种制度与西班牙和奥地利实施的退出框架,即推定同意规则;以色列采用的加入框架下推定不同意原则加分配系统优先权原则;和新加坡实施的退出框架下推定同意原则加分配系统优先权原则进行对比分析。研究结果显示,推定同意加优先分配系统制度能够促使最高的器官捐献登记率。这个结论和Kessler and Roth (2012)的发现是一致的,即优先分配制能导致较高的捐献登记率。进一步,他们证明结合一个退出和优先权分配规则的政策在器官捐献率上会产生最大的收益。

和活体器官捐献一样,世界上大多数国家都立法禁止对尸体器官捐献采取货币支付激励。因此,要促进器官捐献,关键是采取非货币的激励。有学者建议通过报销丧葬费,所得税抵免来增加尸体器官捐献率。

总之,死亡判断标准的转变、捐献同意规则的改变、优先权分配机制的实施、非货币补偿等相关激励机制的实施确实能够提高或者促进一国的器官捐献率。但是考虑到各个国家具体情况的不同,立足于我国国情,如果从心死亡标准直接到脑死亡标准的转变,从一无所知的捐献直接跳跃到默认同意原则,必然会遭到人们的抵触和抗议,这需要从长计议。

因此,对于我国来说,当前尚处于捐献体系的初步建立中,要短时期内大幅提高器官捐献率,关键取决于一国器官捐献移植体系的改革和完善以及器官捐献移植服务组织的高效运作。事实上,在所有采用默认推定同意捐献的欧洲国家中,只有西班牙的人均器官复得率超过了美国。这也表明尽管西班牙实行了推定同意,但他超高的人均器官复得率主要得益于移植服务组织的高效运作 (Bruno and Ythier, 2010)。下面,我们将以最近2013年尸体器官捐献率位居前2位的国家西班牙和克罗地亚为例,通过他们两个国家对器官捐献移植体系和器官捐献移植服务组织的典型的改革,来为我国提供目前切实可行的经验借鉴。

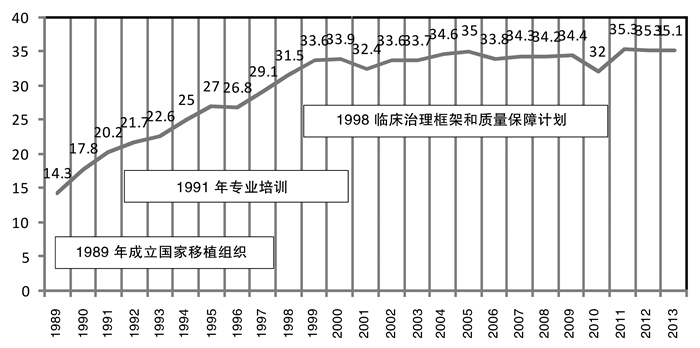

1979年,西班牙颁布第30号法令 (法律30/1979),对器官的获取与移植进行了一般化规定,同时规定公民死亡后器官捐献采用默认规则推定同意的方式。但尸体器官捐献率并没有显著升高。一直到1989年国家移植组织 (National Transplant Organization,ONT) 建立,西班牙的尸体器官捐献率才明显升高。从下图可以看到,尸体器官捐献率从1989年的每百万人口14.3名捐献者上升到2000年的每百万人口33.9名捐献者,年均增长率达到18%。这段时间内的尸体器官捐献率暴涨得益于1989年成立国家移植组织,构建移植协调员网络,1991年提供专业培训,1998年实施临床治理框架和质量保证计划。2000年之后到最近,一直稳定在每百万人口34或者35名捐献者左右,位居世界首位。西班牙国家移植组织的建立、移植协调员的设立,在培训和教育上的巨大努力,同时密切关注媒体,对医院进行补偿,把全部这些适当地整合和高效运作,国际上称为“西班牙模式”。

|

图 2 西班牙1989-2013历年尸体器官捐献率PMP (每百万人口) 数据来源:国际器官捐献移植登记网 (IRODaT,网址http://www.irodat.org/) |

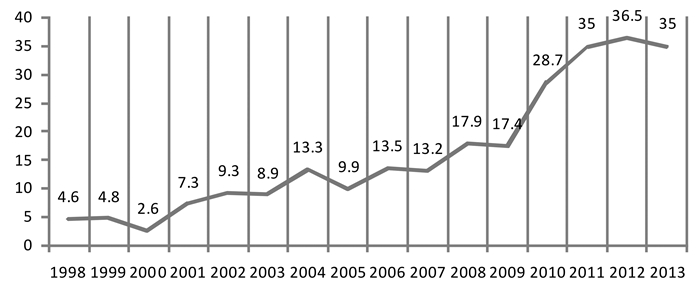

再来看看尸体器官捐献率位居世界第二的克罗地亚历年的情况。克罗地亚1998年立法,立法后器官捐献率没有明显上升,到2000年建立了以医院为基础的移植协调员 (捐助者协调员) 网络后,尸体器官捐献率开始显著上升。之后,克罗地亚采取了一系列改革措施对本国的器官捐献体系进行了完善,也由此导致从2000开始至今,克罗地亚的尸体器官捐献率在波动中快速上升,每百万人口捐献量从2000年的2.6上升到2013年的35,年均增长速度达到22%。最近3年仅次西班牙,稳居全世界第二。究其原因,得益于该国采取的一系列捐献体系改革措施。2001年国家移植组织建立,2002年实施外部审计、临床治理框架,2003年开展专业培训,2004年通过新移植法,2006年采取捐献金融支持,并设立了首届全国捐献日,2007开展国际合作,借鉴国际经验。

|

图 3 克罗地亚1998-2013历年尸体器官捐献率PMP (每百万人口) 数据来源:国际器官捐献移植登记网 (IRODaT,网址http://www.irodat.org/) |

纵观西班牙和克罗地亚两国对器官捐献移植体系的改革,我们不难看到导致两国尸体器官捐献率显著上升的共同因素,主要包括以下5个方面。

(1) 成立专门的捐献和移植负责机构。西班牙尸体器官捐献量的上升源自于1989年国家移植组织 (National Transplant Organization,ONT) 建立,这是附属于西班牙卫生与社会政策部的一个独立的卫生部门,为卫生部监督捐献和移植活动的负责机构。克罗地亚也是如此,于2001年建立国家协调机构克罗地亚卫生部 (MOH)。

(2) 构建移植协调网络。这是导致器官捐献率上升的关键因素。以西班牙最有特色,构建了国家、地区和医院三个层面的移植协调网络。国家一级 (ONT) 和17个自治区域协调员提供政策和技术过程,以及国家政策措施之间需要达成区域间共识的对接服务,协调并支持器官获取、分配移植的全过程,来促进捐献器官的数量。医院层面移植协调员是一家特定的采购医院任命的专业人员,大部分是重症监护医生 (重症监护者),他们的日常工作是在单位里寻找并发现大批潜在的捐献者、征询家属捐献同意和管理移植全过程。虽然在法律上西班牙奉行的是默认推定同意的政策,但在实际操作中执行的却是征询同意的模式。一旦死亡确定,移植协调员将会与死者家属会面,以征询他们的捐献同意。这里,在器官捐献率的贡献中,医院层面移植协调员扮演了及其重要的角色。以至于欧洲议会仿照西班牙移植协调员的作用和职能,于2005年发布了一项议案,要求每一个具备重症监护病房 (ICU) 的医院中都应该配备移植协调员。克罗地亚器官捐献量的快速爬升也始于2000年建立了以医院为基础的移植协调员 (捐献者协调员) 网络之后。目前共有有33家医院 (地方) 的协调小组 (数量取决于医院的规模和它的捐献潜力),他们的工作受到了国家协调机构 (MOH) 的人员支持。除了定期工作职责,他们还负责捐助者的识别,管理和实现器官和组织捐献。

(3) 实施尸体器官捐献全过程的医学训练。1991年西班牙实施了强制性的专业培训。所有专门从事重症监护的医生必须参加特定的尸体器官捐献移植培训。所有医护人员都必须接受器官捐献移植手术训练。工作人员直接参与器官捐献,以确保他们在所有步骤的捐献过程中得到适当的培训。巴塞罗那大学提供采购管理 (TPM) 中的移植器官和移植协调的教育计划的学术性支持,该培训计划达到了器官捐献移植社区培训的国际基准,在促进知识传播的同时增强了器官捐献的专业能力,成为将潜在捐献者转化成实际捐献者的关键因素。克罗地亚于2003年首次提供临床工作人员的专业培训,包括请求家庭的同意、对话、器官捐献等工作,而且该培训保持一个持续的优先级,并被纳入临床治理框架。

(4) 开展尸体器官捐献过程中的质量保证计划。西班牙于1998年在尸体器官捐献过程中开展了一项质量保证计划。质量保证计划是基于所有发生在采购医院重症监护病房死者的一个连续的临床图表审查。该计划包括由移植协调员在医院进行的内部审核,以及从其他地区赶来的专家移植协调员进行的外部审核组成。对死者器官捐献的潜力进行跟踪调查,评估表现,不错过任何潜在的捐献机会,并提供质量保证来反馈到医院的器官捐献系统。克罗地亚于2002年首次将医院审查作为一项外部质量保证检查程序,这个过程在2010年逐步细化为临床实践改进方案和严格的质量保证过程。

(5) 保证对医院的资金支持,以确保与捐献者管理相关的费用不构成捐献的障碍。一旦和器官、组织捐献相关的费用,如操作手术台和人员配备、床位、照顾等费用由政府资助,器官捐献便更有可能发生。在西班牙,当局分配一个具体的预算,以资助在每个医院的捐献管理所需的人力和物力资源。克罗地亚于2006年在医院层面引入了这种支持器官捐献的金融支持。

(6) 落实宣传,扩大公共教育。为了器官和组织捐献率的提高,除了改变临床行为,有关如何成为捐献者以及支持家人捐献愿望的公共教育也十分重要。西班牙提供24小时的电话咨询,建立以相互学习为目的的专门会议与记者进行沟通,每年举办一次器官捐献培训研讨会,目的是向记者提供有关器官捐献和移植过程的第一手资料,利用媒体通过正面的新闻传播推广器官捐献。在克罗地亚,这方面的改革从1998开始逐步进行,为扩大宣传,在2006年成立一个国家捐献日。

四、 我国目前器官捐献移植既有改革20世纪60年代,我国开始了器官移植。一直以来,死囚器官成为我国器官移植供体的主要来源,与此对比的是公民自愿器官捐献率极低,由此也导致我国器官捐献移植立法、相关体系的建立进展缓慢。尽管死囚器官捐献采取自愿原则,但是国际社会担忧,死囚犯在被囚禁的环境下很难保证选择自愿捐献。同时考虑到死囚器官真菌感染率和细菌感染率高,我国决定自2015年1月1日起,全面停止死囚器官作为移植供体的来源使用。这意味着,今后我国的器官移植将由依赖死囚向公民逝世后自愿捐献转变。事实上,我国已经早已意识到这个问题,并着手器官捐献移植制度的规范建立,目前已经建立起了初步框架,下面我们简要的概括下。

(1) 走上了器官捐献法制化道路。我国器官移植立法尽管起步较慢,但已正式走上法制化轨道。1987年台湾最早颁布了《人体器官移植条例》,迈出了器官移植立法的第一步。随后1995年,香港地区也制定了《人体器官移植条例》,并在1998年进行了完善修订。大陆地区,率先的是各地方性条例的发布。如2000年发布的《上海市遗体捐献条例》;2003年发布的《深圳经济特区人体器官捐献移植条例》;2005年发布的《福建省遗体和器官捐献条例》。2006年3月,卫生部出台我国首部国家级器官移植法——《人体器官移植技术临床应用安全管理暂行规定》。2007年3月国务院又出台了《人体器官移植条例》,标志着我国器官移植开始正式进入法制化轨道。2013年8月,国家卫生计生委制定了《人体捐献器官获取与分配管理规定 (试行)》。2015年8月22日于广州举行的中国器官获取组织联盟大会暨国际器官捐献论坛上,正式发布了中国首部《中国器官捐献指南》。

(2) 成立了专门的捐献和移植负责机构。2010年9月,中国红十字会总会和卫生部印发《关于成立中国人体器官捐献工作委员会和中国人体器官捐献办公室的通知》(红总字﹝2010﹞70号),中国人体器官捐献工作委员会和中国人体器官捐献办公室开始正式设立。2012年7月,中编办印发《关于设立中国人体器官捐献管理中心的批复》(中央编办复字〔2012〕151号),同意中国红十字会总会设立中国人体器官捐献管理中心,主要负责捐献相关工作,包括宣传动员、报名登记人体器官捐献、对器官捐献进行见证、公平分配捐献器官、对捐献进行救助激励、缅怀纪念及建设相关信息平台等。2013年4月,经请示中共中央组织部同意,中国红十字会总会党组决定,沈中阳同志担任中国人体器官捐献管理中心主任。

(3) 制定了协调员管理办法。2010年6月26日中国红十字会总会和卫生部在深圳联合举办了第一期人体器官捐献协调员培训班,培训班专门邀请香港特别行政区的器官捐献协调员到会介绍经验。2011年8月,中国红十字会总会和卫生部联合下发了《人体器官捐献登记管理办法 (试行)》和《人体器官捐献协调员管理办法 (试行)》,进一步规范了人体器官捐献报名登记和协调员管理工作。之后2013年8月国家卫生计生委制定了《人体捐献器官获取与分配管理规定 (试行)》,对人体器官获取组织 (Organ Procurement Organizations, 以下简称OPO) 的成立进行了具体规定,OPO由人体器官移植外科医师、神经内外科医师、重症医学科医师及护士等组成,并由该组织组建人体器官捐献协调员队伍,强调协调员队伍必须具备专门技术和资质。

(4) 建立了器官分配与共享系统。为最大程度地公平、公正、公开地解决器官分配问题,2009年香港大学受原国家卫生部委托负责开发中国器官分配与共享系统,试图根据患者病情的缓急、供受体器官的匹配程度等国际公认的医学指标对患者进行排序,利用计算机自动配型来严格遵循器官分配政策,从而排除人为因素的干扰,建立起一个自动化计算机系统。2010年3月,天津、辽宁等11个省市启动了人体器官捐献试点。试运行期间共有38家器官获取组织,在器官分配与共享系统的计算机上,实施了353位捐献者捐献的720个大器官的自动分配。但事实上,进入该系统进行自动分配的捐献器官仅占到了全部的1/3,尚有2/3的器官在系统外分配。2011年4月,全国164家器官移植医院正式开始了中国器官分配与共享系统的运行。为了使所有的捐献器官全部进入器官分配系统进行分配,2013年8月国家卫生计生委制定的《人体捐献器官获取与分配管理规定 (试行)》规定严格禁止任何机构、组织和个人擅自在器官分配系统外分配捐献器官。

(5) 开通了在线器官捐献意愿登记系统。目前有两个网址可以在线申请登记器官捐献,也可以随时取消登记。一个网站是“器官捐献志愿者登记网 (施予受)”(网址是http://www.savelife.org.cn/)。这是2012年国家卫生计生委港澳台办公室与慈善组织“国际扶轮社3450地区”达成协议展开合作,旨在联手推动中国器官捐献工作、探索适合中国人体器官捐献宣传动员而建立的网站。被授权的人体器官获取组织 (OPO) 以及具有专业资质的人体器官捐献协调员可以在网站查询信息,以了解公民身前是否表达过个人捐献器官意愿。另一个网站是2014年4月正式开通的中国人体器官捐献管理中心网站 (网址是http://www.china-organdonation.org.cn)。这是我国公民进行器官捐献自愿登记的在线申请网址入口,也是我国器官捐献相关信息的权威发布网站,包括捐献工作进展和关于器官捐献的相关知识以及公众自愿登记信息的查询。截至2016年3月31日在该网站首页上直接实时显示已登记器官捐献志愿者67012人;已见证成功捐献6664例;已救治器官衰竭患者18344名。

(6) 启动了人体器官捐献试点工作。2010年3月2日“全国人体器官捐献试点工作启动会”在天津召开,中国红十字会总会和卫生部准备在全国10个省市启动人体器官捐献试点工作。随后于2011年7月江苏、福建、湖北也展开人体器官捐献试点工作。2013年6月云南、贵州、海南、黑龙江、甘肃、河北6省也加入人体器官捐献工作的队伍。至此,一共有25个省 (自治区、直辖市) 开展了公民逝世后人体器官捐献工作。

总之,在政府和相关部门的努力下,我国已经初步建立了器官捐献移植体系,公民自愿捐献成为唯一合法器官来源。目前中国器官捐献在数量上已处于亚洲国家首位,百万人口捐献率达到2左右。中国红十字总会常务副会长赵白鸽表示,尽管器官捐献工作成绩显著,但“仅是万里长征迈出的第一步”。虽然我国已成立了专门的捐献和移植负责机构,也制定了协调员管理办法,但距离完善的移植协调网络的建立还有很大差距;尽管已经建立了器官分配与共享系统,并提出“涉嫌买卖捐献器官或从事与买卖捐献器官有关活动”的医生或医院构成犯罪,须移交公安机关和司法部门查处,但并未明确规定对违禁行为进行处罚,器官分配透明度不够,捐献体系公信力有待于进一步加强;尽管开通了在线器官捐献意愿登记系统,但是知道的公众人数不多,影响力有待于进一步扩大,而且网站不稳定,经常打不开。面对我国约1:30的器官供需比,严重的器官短缺迫使我国必须进一步完善捐献移植体系,扩大器官捐献率,借鉴国外的经验成为必然选择。

五、 国外器官捐献对我国的借鉴及启示诚然,要提高一国的尸体器官捐献率,从国外的经验看,有多种措施可以采取,比如将推定不同意的加入机制改为默认规则推定同意下的退出机制;分配制度上采用优先权分配机制;采取非货币的激励。上述相关规则的改变确实能够提高或者促进一国的器官捐献率。至于报销丧葬费,所得税抵免能否确实提高器官捐献率还有待于实证的检验。但不管如何,对于尚处于捐献体系初步建立中的我国来说,要短时期中大幅提高器官捐献率,结合我国的具体情况,关键是借鉴西班牙和克罗地亚的经验,改革、完善一国器官捐献移植体系以及借助器官捐献移植服务组织的高效运作和提供系列医学训练、公共教育、资金支持等配套支持,具体主要包括以下四个方面。

(1) 公开患者排序,透明化器官分配,严惩涉嫌买卖器官,确立捐献体系公信力

从第四部分我国目前采取的改革来看,各种法律法规已经制定,初步的捐献体系已经建立。目前,笔者认为影响我国器官捐献的最大障碍是民众对器官捐献公信力的质疑。根据2011年国家卫生计生委器官捐献研究项目“公众对器官捐献态度”的调查数据显示,反对尸体器官捐献或自己不愿意器官捐献的理由高达30.1%(96/319) 的受访者是担心捐献出去的器官会造成器官买卖。广州社情民意研究中心2012年的一份调查也显示,78%的市民认为,不愿死后器官进行捐献并非是受到“对人不尊重”这一传统观念的影响;81%的市民担心的是捐献的器官能否公正地给最需要的患者,会不会被医院拿去牟利等。民众的担心不无道理,据媒体报道称,广东、江苏等地有医院反映,每成功进行一例器官捐献移植,地方红十字会要求医院向其捐款10万元,而且相关账目一直处于保密阶段,并未公开。尽管我国目前已经建立了器官分配与共享系统,而且《人体捐献器官获取与分配管理规定 (试行)》也规定捐献器官必须通过器官分配系统进行分配,并提出“涉嫌买卖捐献器官或从事与买卖捐献器官有关活动”的医生或医院将构成犯罪,须移交公安机关和司法部门查处,但这里并未明确规定对违禁行为将会如何处罚。反观捐献率高的一些国家,器官分配不仅公正,而且整个过程是透明的。比如美国,其各地的器官信息都可以在美国器官供应移植网络OPTN中查询,患者的排序等待情况都是公开的,也不会由于地域关系影响到器官信息的获取,所有这些都随时受到公众和卫生行政部门的监督。器官分配,严格根据公认的医学标准整个配型过程透明化操作。因此,为切实确立起捐献体系的公信力,提高公众的捐献意愿,借鉴西班牙美国等国家经验,我国务必要公开患者的排序情况,透明化捐献器官的分配,随时接受公众和卫生行政部门监督。同时,对于涉嫌买卖器官的,严厉加大惩罚力度,以一警百,以此彻底消除民众的顾虑和质疑。同时也要对摘取捐献者器官的医务人员进行严格规范,以打消捐献者担心因为捐献志愿的签署导致医务人员消极救治的顾虑。

(2) 强制签署器官捐献卡,采取器官分配优先权制度,扩大潜在器官捐献者,提高器官捐献率

尽管有证据表明,相比推定不同意的加入制度,默认规则推定同意会导致器官捐献率的提高。如前所述,一部分国家如法国、西班牙、新加坡也因此采取了默认规则。但考虑到我国的情况,儒家文化影响下的保留遗体完整性的想法会使得部分民众抵御推定同意的默认规则,至少在当前,捐献意识还不是很强烈的我国,不妨保持目前的推定不同意的加入制度。但对于如何加入,我们可以借鉴其他国家的经验。美国采取的是在领取机动车驾照时进行打勾表明自己对于器官捐献意愿的意见登记。德国推行的是在医疗保险投保时,投保人须在医疗保险公司提供的有关器官移植详细信息征询意见信上明确填写“同意捐献本人器官”或“不同意捐献本人器官”的决定。考虑到我们国家在取驾照时签署器官捐献意愿可能会受“晦气、不吉利、一语成谶”的传统社会心理因素的影响而被民众而抵制。而医疗保险在我国也没有人人普及。所以,不妨换个思路,结合我国的具体情况,笔者建议我国可以规定,当人们在领取自己的身份证时必须要填写打勾是否愿意捐献本人器官,强制人们签署器官捐献卡。同时,为扩大潜在器官捐献者,提高器官捐献率,可借鉴新加坡、以色列、韩国为激励人们器官捐献的登记,引入优先权分配机制。一旦本人签署同意死亡后捐献器官,如果自己或其近亲属需要器官移植的时候,可以优先获取相应的移植器官。就如我国献血制度上所采取的激励一样,这不但能激励本人器官捐献登记率,也在一定程度上能够消解子女、亲属等对其器官捐献的阻挠。

(3) 借鉴西班牙模式,构建移植协调网络,实施器官捐献全过程的医学训练,对医院提供捐献相关的资金支持,改革完善我国的捐献体系

西班牙在器官捐献,尤其是尸体器官捐献领域所获得的巨大成功,获得了举世瞩目。部分国家或地区如克罗地亚、南澳大利亚地区和意大利的托斯卡纳地区,拉丁美洲的乌拉圭,古巴和阿根廷等通过引入西班牙模式的关键因素,都有力提升了本国或本地区的器官捐献量。从西班牙和克罗地亚的经验来看,构建了国家、地区和医院三个层面的移植协调网络是导致器官捐献率上升的关键因素。克罗地亚器官捐献量的快速爬升也始于2000年建立了以医院为基础的移植协调员 (捐献者协调员) 网络之后。所以,要短期提升一国尸体器官捐献量,构建一国移植协调网络体系是关键。对于我国来说,目前虽然已成立了专门的捐献和移植负责机构,也制定了协调员管理办法,但距离完善的移植协调网络的建立还有很大差距,这里不妨借鉴西班牙模式,构建我国国家、地区和医院三个层面的移植协调网络。同时,为提高捐献质量,实施器官捐献全过程的医学训练。对所有专门从事重症监护的医生必须参加特定的尸体器官捐献移植培训。所有医护人员都必须接受器官捐献移植手术训练。工作人员直接参与器官捐献,以确保他们在所有步骤的捐献过程中得到适当的培训。另外保证对医院的资金支持,以确保与捐献者管理相关的费用不构成捐献的障碍。一旦器官捐献体系的运行国家保证其稳定的经费来源,将有助于打消了民众对相关部门在器官捐献中存在经济动机的疑虑,再结合透明化的器官分配与共享体系,能进一步提升我国捐献体系在民众中的信任度。

(4) 落实宣传,扩大公共教育,普及人体器官捐献移植的基本知识

国外经验中,为了器官和组织捐献率的提高,除了改变临床行为,有关如何成为捐献者以及支持家人捐献愿望的公共教育也十分重要。一项关于了解我国国内公民逝世后器官捐献意愿状况及其影响因素的调查显示,影响国内公民进行遗体捐献的最主要因素为中国传统文化和观念,其次为不了解国内遗体捐献程序和法规制度 (杨颖,黄海和邱鸿钟,2014);而另一项专门针对在校大学生对器官捐献的认知现状的调查显示,绝大多数大学生对器官捐献具体知识、流程、用途及相关法规等知晓程度较低 (曾春燕和朱奕孜,2014)。由此可见,阻碍我国器官捐献的主要障碍之一包括民众对器官捐献的不了解。因此,落实宣传,扩大公共教育,普及人体器官捐献移植的相关知识就显得非常必要和迫切。这里,我们可以采取多种形式加强对器官捐献的宣传和教育。其一,配合人们领取身份证强制签署器官捐献卡前,建议器官捐献的宣传教育走入初高中。其二,2015年8月22日于广州举行的中国器官获取组织联盟大会暨国际器官捐献论坛上,中国发布的首部《中国器官捐献指南》大量印刷,免费分发民众,或者安放各大商场、图书馆等公共场合,供民众免费索看,并在指南后加附器官捐献签署卡。其三,设立国家器官捐献日,在捐献日举办宣传会,宣传如何进行器官捐献等知识,利用媒体通过正面的新闻传播推广器官捐献。以此来促进民众器官捐献态度的改善和器官捐献意愿的提升,也为将来推行器官捐献的推定同意制度和脑死亡标准打下基础。

| [] | Bruno, D. and Ythier, J. M. , 2010, "Optimal Production of Transplant Care Services". Journal of Public Economics, 94, 638–53. DOI:10.1016/j.jpubeco.2010.04.002 |

| [] | Johnson, E. and Goldstein, D. , 2003, "Do Defaults Save Lives?". Science, 02(5649), 1338–1339. |

| [] | Kessler, J. B. and Roth, A. E. , 2012, "Organ Allocation Policy and the Decision to Donate". American Economic Review, 102(5), 2018–47. DOI:10.1257/aer.102.5.2018 |

| [] | Kessler, J. B. and Roth, A. E. , 2014, "Getting More Organs for Transplantation". American Economic Review, 104(5), 425–30. DOI:10.1257/aer.104.5.425 |

| [] | Rithalia, A. , McDaid, C. , Suekarran, S. , Myers, L. and Sowden, A. , 2009, "Impact of Presumed Consent for Organ Donation on Donation Rates: A Systematic Review". British Medical Journal, 338(7689), 284–287. |

| [] | Hawley, Z. , Li, D.Y. and Schnier, K. , 2013, "Increasing Organ Donation via Changes in the Default Choice or Allocation Rule". Journal of Health Economics, 32(2013), 1117–1129. |

| [] | 邓可刚、李幼平、熊玮、王莉和董强, 2001, 《西班牙器官捐赠和移植立法成效的启示》, 《医学与哲学》第22卷第9期总第244期55-57页. |

| [] | 侯峰忠, 2011, 《美国器官捐献和移植管理体系简介》, 《中华移植杂志 (电子版)》, 第 4 期, 第 330–335 页。 |

| [] | 黄焱、董圆圆, 2011, 《借鉴国际器官捐献经验, 探索我国器官捐献模式》, 《中国市场》, 第 9 期, 第 129–132 页。 |

| [] | 刘长秋, 2009, 《澳门器官移植法研究——澳门器官移植法及其对大陆器官移植立法之启示》, 《法治研究》, 第 5 期, 第 29–34 页。 |

| [] | 李锦辉, 2011, 《伊朗人体器官移植制度成功的原因与启示》, 《中国卫生法制》, 第 4 期, 第 50–53 页。 |

| [] | 李宁艳, 2014, 《中德器官移植立法比较研究》, 南昌大学硕士学位论文. |

| [] | 李雪霜, 2010, 《人体器官移植的伦理思考》, 武汉理工大学硕士学位论文. |

| [] | 凌卓、伍敏、赵珊、黄海, 2015, 《国外人体器官捐献立法文献分析及对我国的启示》, 《中国医药导报》, 第 7 期, 第 165–168 页。 |

| [] | 莫洪宪、李颖峰, 2010, 《韩国器官移植法对我国的启示》, 《复旦学报 (社会科学版)》, 第 6 期, 第 82–92 页。 |

| [] | 牟凌骏、郑铭豪, 2010, 《澳大利亚组织器官捐献和移植管理框架》, 《中华移植杂志 (电子版)》, 第 4 期, 第 331–334 页。 |

| [] | 王海燕、BeatriceSENEMAUD、陈忠华, 2012, 《法国器官捐献和移植管理及规范》, 《中华移植杂志 (电子版)》, 第 1 期, 第 59–64 页。 |

| [] | 温怀玺, 2014, 《美国器官移植体系对我国的借鉴意义》, 《生物技术世界》, 第 2 期, 第 188–190 页。 |

| [] | 许卫平, 2015, 《我国遗体器官捐献的伦理研究》, 湖南工业大学硕士学位论文. |

| [] | 杨颖、黄海、邱鸿钟, 2014, 《我国公民逝世后器官捐献意愿调查及影响因素研究》, 《中国医院》, 第 3 期, 第 18–19 页。 |

| [] | 杨转珍, 2014, 《人体器官买卖的伦理审视》, 《产业与科技论坛》, 第 19 期, 第 27–28 页。 |

| [] | 余燕华、黄海、王蜀燕, 2012, 《关于我国公民逝世后器官捐献与获取的伦理思考》, 《中国医学伦理学》, 第 5 期, 第 572–575 页。 |

| [] | 曾春燕、朱奕孜, 2014, 《关于大学生器官捐献认知状况及影响因素的调查研究——以温州茶山高教园区为例》, 《中国医学伦理学》, 第 6 期, 第 869–872 页。 |