改革开放以来,我国经济实现了30多年的快速发展,然而同一时期居民收入分配的矛盾却日益突出。值得注意的是,收入分配问题并不是我国所特有的,近几十年来,发达国家也出现了不平等程度扩大、社会矛盾突出的现象。在这些国家收入不平等问题日益凸显的背后,是否有某些相同的因素在推动呢?回答这一问题,对理解当前我国收入分配格局和进一步改革我国收入分配制度都有着重大的现实意义。

过去几十年,以互联网和信息技术为标志的第三次技术革命席卷全球,人们的生产方式发生了巨大改变。而由于新技术在应用时要求劳动者具备相应的技能水平,这次的技术革命体现为技能偏向型技术进步。技能偏向型技术提高了企业对技术工人的需求,成为推动技能溢价和工资不平等上升的重要力量。除技术进步外,是否还有其他因素也在影响着劳动力需求出现结构性变化呢?事实上,新一代技术在世界范围内得到广泛应用的同时,女性地位也在不断上升。在我国,改革开放以来女性福利水平不断提高,1990-2010年,孕产妇死亡率由1.2‰下降到0.37‰,15-19岁少女生育率由13.2‰下降到8.5‰,女性文盲率由31.2%下降到7.3%。①

① 数据来自世界银行世界发展指数,这些指标常用于衡量女性地位。

但是,值得注意的是,尽管女性地位上升,劳动力市场工资性别歧视并没有消失。本文通过分析生育率差异和性别歧视结构的关系,提出女性家庭地位上升也是影响工资不平等的重要因素。首先,女性家庭地位上升将影响劳动力市场性别歧视的结构。借鉴Arrow (1973)提出的统计型歧视理论,我们假设劳动力市场的性别歧视来自于企业对工人生产效率的不完全信息。由于女性在家庭劳动中承担更多,而女性家庭劳动时间又取决于其生育率,企业对高生育率女性工人生产效率的预期较低。于是,女性技术工人与非技术工人的生育率差异将影响这两类女性工人面临的性别歧视的差异化程度,我们定义为性别歧视的结构。当女性家庭地位上升提高了家庭对女性福利水平的重视程度时,女性生育率和家庭劳动时间将下降。这将进一步影响市场预期,使企业的性别歧视程度降低。在这一机制作用下,性别歧视结构将随之变化。如果女性家庭地位上升使生育率差异扩大,则性别歧视结构也将随之扩大。

其次,劳动力市场性别歧视的结构影响了技能溢价。借鉴Acemoglu (1999),我们假设企业在雇佣工人前将为其工作岗位配置生产资源。企业对工人生产效率的预期影响了为其配置的生产资源的规模,而后者又会进一步影响工人生产效率和工资。由于存在搜寻成本,企业在劳动力市场雇佣工人时会以一定概率获得女性工人。于是,性别歧视结构将通过改变技术工人和非技术工人获得的生产资源的差异,影响这两类工人生产效率的差异,而后者直接决定了技能溢价。

因此,生育率差异是决定女性家庭地位对工资不平等影响的关键因素。如果女性家庭地位上升使生育率差异扩大,那么技能溢价将上升。如果性别工资差距可以进一步影响女性家庭地位,生育率下降将缩小性别工资差距,扩大女性家庭地位对技能溢价的影响。这一研究在关于我国农民工调查数据的实证研究中得到了印证。我们发现,生育率影响性别歧视显著存在于初中以上教育程度的农民工群体,收入越低,这一影响越大。

本文的主要贡献是:首先,我们在理论上为理解工资不平等的发展趋势提供了新的视角。尽管技术进步是推动技能溢价演化的关键因素,但是仍存在着类似技术的国家间技能溢价差别却较大等未解问题。本文强调了女性家庭地位和技能溢价的关系,指出了近几十年女性家庭地位上升也是影响工资不平等发展的重要影响因素。因此分析技能溢价国际差别时需要考虑性别歧视结构,这是技能溢价和不平等研究领域重要的理论突破。其次,当前我国居民收入分配的矛盾日益突出,技能溢价和工资不平等持续上升,而性别歧视和技能溢价的关系并未得到足够重视。本文研究表明,随着女性家庭地位上升,劳动力市场性别歧视的结构会显著影响技能溢价。因此,保障女性特别是低收入女性享有和男性平等的劳动权利,不仅可以缩小性别工资差距,而且可以降低技能溢价,进一步改善收入分配。

本文余下部分安排如下:第二部分总结劳动力市场工资性别歧视的实证和理论研究进展;第三部分利用国际数据给出女性生育率差异的趋势;第四部分建立理论模型并展开分析;第五部分利用我国农民工调查数据进行实证研究;第六部分总结。

二、 劳动力市场工资性别歧视劳动力市场工资性别歧视通常被定义为性别工资差异中不能被劳动力特征解释的部分,而性别歧视程度又与收入、技能水平直接相关。劳动经济学领域的学者对此已经进行了丰富的实证研究,这些研究表明,不同收入或技能水平女性存在显著的性别歧视差别。其中,高收入或高技能水平的女性工人面临的性别工资差距更大的现象通常被称为“玻璃天花板”(Glass Ceiling) 效应,而如果是低收入或低技能水平的女性面临更严重的性别歧视,则被称为“粘地板”(Sticky Floor) 效应。在欧盟,许多国家女性面临“玻璃天花板”效应,其中少数国家同时也面临“粘地板”效应 (Arulampalam et al., 2007;Christofides et al., 2013)。在美国,性别工资差距或性别歧视并没有明显的分布特征 (Gupta et al., 2006)。在拉美,“粘地板”效应和“玻璃天花板”效应都存在,但前者更加普遍和显著 (Carrillo et al., 2013)。而从关于我国劳动力市场的实证研究看,尽管我国女性地位不断上升,但是工资性别歧视依然显著。表 1给出了近年关于我国劳动力市场工资性别歧视的重要研究。可以看到,性别歧视是造成性别工资差距的重要原因,并且对中低收入者影响更大,女性工人普遍面临着“粘地板”效应。

| 表 1 近年关于我国劳动力市场工资性别歧视的实证研究 |

劳动力市场持续的性别歧视使许多经济学者开始从理论上探讨存在性别歧视的原因。从现有研究看,关于性别歧视的经济学理论大致分为两类。第一类理论通常被称为“偏好型歧视”(taste-based discrimination),认为性别歧视来自于企业对工人具有歧视性的偏好。这一理论最初来自于Becker (1957)。根据他的模型,没有性别歧视的企业将雇佣更多的廉价女性工人,其平均成本也就越低,于是长期竞争下将逐渐淘汰有性别歧视的企业,使劳动力市场性别歧视将消失。但是这一结论并不符合性别歧视长期存在的事实。之后,Borjas and Bronars (1989)、Black (1995)在Becker的框架下引入了搜寻成本,使性别歧视可以长期存在。第二类理论通常被称为“统计型歧视”(statistical discrimination),认为企业对工人工作效率的信息是不完备的,于是企业需要根据性别等工人特征对其工作效率进行预期,这一预期可能自我实现。这一理论最初来自于Arrow (1973),之后分别由Aigner and Cain (1977)、Coaste and Loury (1993)做了重要拓展。Aigner and Cain讨论了企业关于工人工作效率的信息的精确程度不同的情形,而Coaste and Loury则分析了企业在事前对工人工作效率的固定印象存在差异的情形。

本文模型设定劳动力市场存在工资性别歧视,借鉴了统计型歧视的理论,认为歧视来自于企业对工人生产效率的不完备信息。本文提出,企业对女性工人生产效率的预期低于男性工人,其主要原因是女性在家庭劳动中承担更多,而这又和女性生育率相关。在对劳动力市场工资形成过程的处理上,我们借鉴了Acemoglu (1999)、郭凯明和颜色 (2015)的劳动力市场工资决定模型,由于存在搜寻成本,即使预期女性工人生产效率低于男性工人,企业也会雇佣女性工人。

三、 生育率差异的跨国数据这一部分我们首先利用关于生育率的跨国数据,检验不同技能女性的生育率差异是否显著并随时间变化。结果显示,多数国家不同技能水平的女性生育率差异明显,并且变化显著。下文我们将在此基础上提出生育率差异是劳动力市场性别歧视结构变化的重要推动力。

我们选择了人口和健康调查 (Demographic and Health Surveys, DHS) 数据库。该数据库在1984年由美国国际发展署 (United States Agency for International Development, USAID) 建立,覆盖了80多个国家的家庭调查数据。一次调查通常持续一年,少数持续两年。其中,有的国家仅开展过一次调查,并且调查年份并不相同;而有的国家开展过多次,可能间隔几年进行一次。

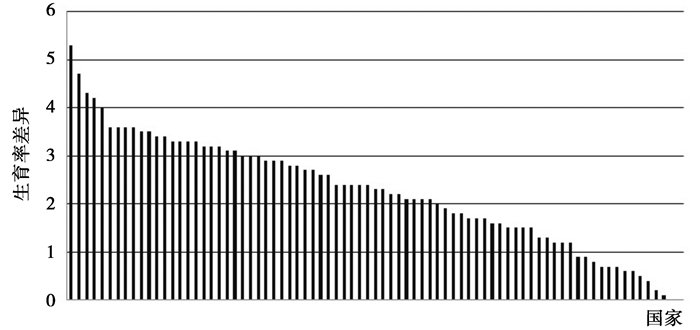

我们用教育水平来衡量技能水平,DHS数据把教育水平分为没有受过教育、小学教育水平和初中及初中以上教育水平。我们用没有受过教育和初中及以上教育水平的女性的总和生育率之差衡量不同技能女性的生育率差异。根据这一定义,DHS数据库中有79个国家的调查数据中可以生成生育率差异的数据,时间跨度为1985-2012年。为进行对比,对进行过多次调查的国家,我们只选取最近一次的调查数据。图 1给出了这79个国家生育率差异的数值。可以看到,总和生育率差异在不同国家之间差别显著,从最高的安哥拉的5.3到最低的约旦和斯里兰卡的0。平均来看,这79个国家的总和生育率差异为2.25。

|

图 1 生育率差异的跨国比较 |

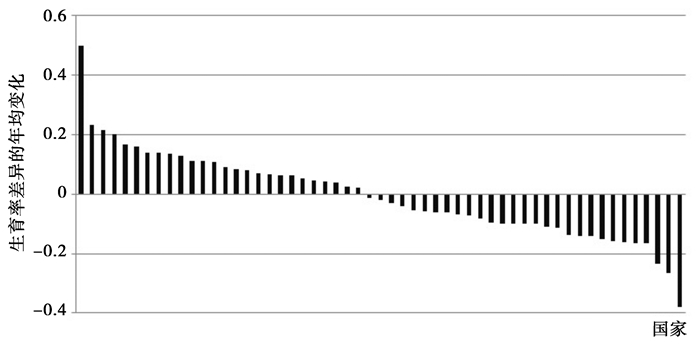

这79个国家中,有55个国家进行了多次调查,这使我们可以进一步观察这些国家生育率差异的变化趋势。为进行比较,我们把每个国家最新和最早的两次调查显示的生育率差异的变动量除以两次调查跨越的时期,得到生育率差异年均变化。但是,55个国家中有22个国家生育率差异变动方向并不唯一,有的国家生育率差异先升后降,而有的国家则相反。对这些国家,我们只选取最近一次生育率差异变化方向改变后的时期。图 2给出了这55个国家生育率差异年均变化的情况。可以看到,生育率差异的变动趋势在不同国家之间也存在显著差别,有26个国家的生育率差异在扩大,而29个国家则在缩小。平均来看,生育率差异扩大的国家中,生育率差异年均增加0.12,而生育率差异缩小的国家中,生育率差异年均降低0.12。按此趋势计算,这些国家的生育率差异在10年间将变化1.2左右。

|

图 2 生育率差异年均变化的跨国比较 |

因此,DHS的跨国调查数据显示,多数国家不同技能水平的女性生育率差异明显,并且变化显著。平均来看,未受过教育女性的总和生育率平均高出初中及初中以上教育水平女性2.25左右,而且,这两种教育水平的女性的总和生育率差异年均变化1.2左右。事实上,如果我们按照DHS划分的五个收入等级比较,定义生育率差异为最高收入的20%女性与最低收入的20%女性总和生育率之差,可以得到与图 1和图 2类似的结果。所以,这一结论在跨国数据中是稳健的,因此生育率差异影响技能溢价的经济机制显著存在于多数国家。虽然DHS跨国数据库未涵盖我国,但从最近两次人口普查数据看,我国女性的生育率差异也是显著的。比如,未上过学的女性和大学本科教育程度的有生育的妇女中,在2000年生育一孩的比重分别为40.2%和96.8%;在2010年,分别为30.3%和91.1%。

四、 理论模型 (一) 技能溢价与劳动力市场工资性别歧视本节通过把企业设置工作岗位雇佣工人的过程模型化,建立性别歧视改变工人获得的生产资源、影响技能溢价的经济机制。

1. 企业工人分为技术工人和非技术工人两类。产出由随机过程产生,其期望取决于工人的工作效率和工作时使用的生产资源,如机器设备、办公条件等。用hi表示工人的工作效率,下标i表示工人的类型,i=s, u分别表示技术工人和非技术工人。用k表示工人使用生产资源的数量,在企业设置工作岗位时配置。产出的期望值设定为y=f(k, hi)。假定函数f是新古典生产函数。

企业的差异化体现为技术水平不同,技术越先进的企业,配置生产资源的效率越高,成本也就越低。这一设定来自于“投资型技术进步”,即更有效率的配置资本是技术进步的重要源泉。由于企业为不同类型工人配置生产资源的效率存在差异,我们用t表示技术水平,则t应带有下标i。基于此,把配置生产资源的单位成本τi表示为τi=τ(ti),其中,τ′ < 0。

于是,一个新工人可以带来新增收入的期望值为f(k, hi)-τ(ti)k。企业和工人在事前确定分配比例,假设企业和工人分别得到βi和1-βi部分,0 < βi < 1。参数βi可以衡量企业议价能力,βi越大,企业议价能力越强。由于企业面对不同类型工人时的议价能力不同,参数β具有下标i。用Eπi表示企业新增利润的期望值,则Eπi=βi(f(k, hi)-τ(ti)k)。企业在事前选择配置的生产资源k,最大化Eπi。关于k的一阶条件给出ki=k(ti)hi,其中,k(ti) 满足f′k(k, 1)=τ(ti),并且k′ > 0。于是,企业新增利润的期望值满足

| $ E{\pi _i} = {\beta _i}\pi ({t_i}){h_i} $ | (1) |

其中,π(ti) 满足π(ti)=f(k(ti), 1)-τ(ti)k(ti),并且π′ > 0。

2. 市场需求结构企业技术水平ti具有差异。假设在[0, ti]区间服从分布Gi(ti),其中,ti表示当前技术的可能性边界,标准化为1。企业根据自身技术水平比较新增利润的期望值,进而决定提供工作岗位的类型。由于工人工作效率取决于努力程度,企业并不能够准确知道工人的工作效率hi,必须在事前预测工人工作效率。①企业对男性非技术工人工作效率的预期设定为1,对男性技术工人工作效率的预期为η(η > 1)。由于性别歧视,企业对女性技术工人和非技术工人工作效率的预期分别为ηλs和λu,其中,λs, λu < 1。λi反映了性别歧视程度,λi越大,程度越小。

① 即使在事后,企业可以知道工人为企业带来的新增产出,但是产出由随机过程产生,高产出并不意味着工人的工作效率高,企业不会调整预期。

企业设置工作岗位后,在劳动力市场以x和1-x的概率遇到女性工人和男性工人。于是,技术工人和非技术工人岗位的期望工作效率分别为hs=(1-x)η+xηλs,hu=(1-x)+xλu。定义ρh为技术工人与非技术工人的期望工作效率之比,则

| $ {\rho _h}{\rm{ = }}\rho \left( {{\lambda _u},{\rho _\lambda }} \right) $ | (2) |

其中,ρ′1 > 0,ρ′2 > 0。

如果Eπu > Eπs,企业只为非技术工人提供工作岗位。把所有提供非技术工人工作岗位的企业加总,就可以得到非技术工人的市场需求ϕu,

| $ {\rho _\phi } = \phi \left( {{\rho _\beta },{\rho _h}} \right) $ | (3) |

由π′ > 0知,ϕ′1 > 0,ϕ′2 > 0。

市场需求结构受βi的影响,而βi又取决于市场需求。市场对某一类工人的需求越大,企业在和这类工人讨价还价时的议价能力就越小。于是,议价能力之比ρβ取决于市场需求结构ρφ,并且ρφ越大,ρβ越小。把这一议价过程记做

| $ {\rho _\beta } = \beta \left( {{\rho _\varphi }} \right) $ | (4) |

其中,β′ < 0。和式共同确定了均衡时的ρφ*和ρβ*。ρh越大,则ρφ*越大,ρβ*越小。

定义技能溢价ω为同技术下技术工人与非技术工人工资比,即ω

| $ \omega = \omega \left( {{\lambda _u},{\rho _\lambda }} \right) $ | (5) |

其中,ω′1 > 0,ω′2 > 0。

可以看到,即使在技术工人与非技术工人技能差别不变的情况下,如果市场性别歧视的程度降低而性别歧视的结构提高,那么企业对工人工作效率预期的差异将会扩大,更多的企业转而为技术工人提供工作岗位,提高了技术工人的市场议价能力,技能溢价将上升。

结论1:劳动力市场工资性别歧视的结构影响了技能溢价。如果相对于女性非技术工人,企业对女性技术工人的性别歧视显著降低,企业将为技术工人工作岗位提供更多的生产资源,扩大技术工人的平均生产效率和需求,从而提高技术工人工资和技能溢价。

(二) 女性家庭地位与劳动力市场工资性别歧视本节把性别歧视与女性家庭地位相联系,给出了女性家庭地位、性别歧视结构与技能溢价的关系。其中,女性家庭地位上升被看作是关于女性的社会观念、文化、法律和政治等因素发生变革的结果,因此是外生的。

1. 劳动力市场工资性别歧视的形成性别歧视存在的原因是企业认为,女性工人在家庭劳动中比男性付出更多时间和精力。而生育和养育小孩是女性家庭劳动中的主要部分,并且男性难以替代。如果女性生育率较高,其享受的休闲时间就较低,无法把全部精力投入到工作中,工作努力程度就会较低。假设每个女性工人都有1单位的休闲时间禀赋,但是由于家庭劳动,实际享受的休闲时间只有l。决定企业性别歧视的参数λ取决于l,记做λ=λ(l),其中,λ′ > 0。

2. 女性家庭地位与生育率假设生育和养育1个小孩需要母亲付出θ单位的家庭劳动时间,生育率为n时,母亲的休闲时间l为1-θn。①生育和养育小孩还需要家庭付出物质成本。用v表示生育和养育1个小孩的物质成本,把家庭收入标准化为1,则家庭将其中的vn部分用于生育和养育子女,剩余的1-vn母亲休闲,于是其效用函数设为V(c, n, l)=uc(c)+γun(n)+ϕul(l)。其中,参数γ > 0和ϕ > 0表示家庭对子女数量和母亲休闲的偏好程度。ϕ衡量了女性家庭地位,女性家庭地位越高,母亲休闲越被重视,ϕ越大。

① 这一设定假定了生育成本关于生育率是线性增长的,这在内生人口增长模型中是较为常见的设定。如果生育成本关于生育率改为边际递增或递减的,只要生育和养育小孩仍然需要占用母亲休闲时间,那么本文结论不会有本质变化。

家庭效用最大化问题的一阶条件给出vu′c+ϕθu′l=γu′n。进一步微分,得到dn/dϕ < 0,将这一关系记做

| $ n = n\left( \phi \right) $ | (6) |

其中,n′ < 0。

3. 生育率差异与技能溢价不同类型女性工人的家庭地位存在差异,并且ϕs > ϕu。由式 (6) 知

| $ {\lambda _i} = \lambda (1 - \theta n({\phi _i})) $ | (7) |

| $ {\rho _\lambda } = \frac{{\lambda [1 - \theta n({\phi _s})]}}{{\lambda [1 - \theta n({\phi _u})]}} $ | (8) |

我们剔除函数λ(·) 形式的影响,假设对决定ρλ起关键作用的是生育率ns和nu的差别。考虑到人们比较生育率差异时更关心数量而不是比值,我们用绝对差别衡量生育率差异。于是

| $ {\rho _\lambda } = {\rho _\lambda }(n({\phi _s}) - n({\phi _u})) $ | (9) |

其中,ρ′λ > 0。把式 (7) 和式代 (9) 入式 (5),得到技能溢价

| $ \omega = \omega (\lambda (1 - \theta n({\phi _u})),{\rm{ }}{\rho _\lambda }(n({\phi _s}) - n({\phi _u}))) $ | (10) |

当女性家庭地位上升时,上式右边函数ω的第一项将上升,意味着企业性别歧视的程度下降。这时如果函数ω的第二项,即性别歧视的结构ρλ也上升,那么技能溢价将上升。只有当性别歧视的结构显著下降时,技能溢价才会下降,而这又取决于生育率差异。

结论2:生育率差异是决定女性家庭地位上升对技能溢价影响方向的关键因素。随着女性家庭地位上升,女性工人的生育率普遍下降,市场对女性工人的性别歧视程度也随之降低。但是,技能溢价的变化方向取决于女性技术工人和非技术工人的生育率差异,如果女性家庭地位上升使生育率差异扩大,那么技能溢价将上升。而如果生育率差异显著降低,技能溢价则可能下降。

这一小节使用了生育率自由选择的内生人口增长模型,但是对我国家庭而言,生育率还受到计划生育政策的约束。事实上,只要计划生育政策下,不同技能水平的女性工人的平均生育率仍然存在差异,那么结论2不会有本质变化。比如,考虑一个简单情形。假设由于一胎化政策,家庭只有生育1个小孩和不生育两个选择。比较两个选择下的家庭效用。如果

| $ \gamma [{u_n}\left( 1 \right) - {u_n}\left( 0 \right)] \ge [{u_c}\left( 1 \right) - {u_c}\left( {1 - v} \right)] + \phi [{u_l}\left( 1 \right) - {u_l}\left( {1 - \theta } \right)] $ | (11) |

家庭就会生育1个小孩,否则不生育。我们关注于女性家庭地位,使家庭改变选择的临界条件为

| $ \bar \phi = \frac{{\gamma [{u_n}\left( 1 \right) - {u_n}\left( 0 \right)] - [{u_c}\left( 1 \right) - {u_c}\left( {1 - v} \right)]}}{{{u_l}\left( 1 \right) - {u_l}\left( {1 - \theta } \right)}} $ | (12) |

如果ϕs > ϕ > ϕu,那么女性技术工人和非技术工人将分别选择不生育和生育1个小孩。如果我们进一步假设在两类技能水平的女性工人内部,ϕ分别服从均值为ϕs和ϕu的分布,那么女性技术工人中就会有部分工人的ϕ < ϕ,而选择生育1个小孩;女性非技术工人中就会有部分工人的ϕ > ϕ,而选择不生育。经过加总后,两类技能水平的女性工人平均生育率的差异可以不等于1,并且受到女性家庭地位的影响。如果女性家庭地位上升导致更多的女性非技术工人不生育,那么生育率差异的显著降低可能就会促使技能溢价下降。

(三) 性别工资差距与女性家庭地位本节把女性家庭地位内生化,假设劳动力市场性别工资差距是决定女性家庭地位的因素之一。

设定女性家庭地位ϕ为ϕi=ϕ0κ(wfi/wmi),其中,下标i仍然表示女性的技能类型,ϕ0是决定女性家庭地位的非经济因素,函数κ(·) 捕捉了性别工资差距对女性家庭地位的影响。假设κ′ > 0,性别工资差距越小,女性家庭地位越高。性别工资差距受性别歧视程度λ的影响,即λi=wfi/wmi。当非经济因素φ0上升时,φ与λ并不一定会随之上升。

通过比较静态分析知,如果

结论3:女性家庭地位上升对技能溢价的影响程度取决于是否存在影响女性家庭地位的经济因素。如果劳动力市场性别工资差距降低可以提高女性家庭地位,那么非经济因素带来的女性家庭地位上升可以通过降低女性生育率和性别工资差距,进一步提高女性家庭地位,此时就会显著影响技能溢价。

五、 实证研究前文模型结论中,女性家庭地位影响女性休闲和生育率、性别歧视程度在不同收入和技能水平上存在差异、性别歧视和生育率直接相关这三个经济机制有着重要影响。其中,前两个经济机制已经有着丰富的实证研究 (如Brown,2009;吴晓瑜和李力行,2011;表 1)。为此,这一部分将主要检验性别歧视和生育率的关系,即是否高生育率的女性承担了更多的家庭劳动时间,使得企业对其生产效率的期望降低。

为检验这一假设,我们选取我国农民工调查数据进行分析。由于农民工群体普遍存在就业率高和晋升机会少等特征,实证检验这一群体可以很好剔除就业和晋升性别歧视等因素的影响。数据来源于德国劳动研究所 (IZA)、澳大利亚国立大学、北京师范大学等机构联合开展的调查 (RUMIC)。我们选取其中2009年的样本,该样本包含9个省份共15个城市,分别是广州、深圳、东莞、南京、无锡、杭州、宁波、武汉、合肥、蚌埠、郑州、洛阳、重庆、成都。其中,女性和男性农民工分别为1162人和2191人。我们从工人家庭特征、人力资本、社会资本和外部制度等多方面解释工人收入。表 2给出了主要变量的统计描述。

| 表 2 变量统计描述 |

表 3给出了女性和男性工人在不同分位点的收入差异。由第 (1)-(3) 列,在所有收入分位点上,女性工人收入均低于男性。我们用教育程度衡量技能,把初中及初中以下教育程度的工人定义为低技能工人,初中以上教育程度的工人定义为高技能工人。可以看到,低技能和高技能女性工人的收入均低于同技能的男性工人。

| 表 3 按性别、技能分工人月工资收入 |

为检验生育率和性别歧视关系,我们建立估计模型

| $ {\rm{log}}\left( {income} \right) = {\beta _0} + {\beta _1} \times gender + {\beta _2} \times gender\_children + \gamma z + u $ |

其中,β0, β1, β2, γ是估计系数,z是其他控制变量,u是随机扰动项。

上述模型的回归结果见表 4。在所有工人组、低技能工人组和高技能工人组中,我们首先通过变量“gender”的系数显著性来检验是否存在性别歧视,之后通过关注变量“gender”和“children”的相乘交叉项“gender_children”的系数显著性和方向考察生育率对性别歧视的影响。

| 表 4 工人收入的估计结果 |

由第 (1)、(3) 和 (5) 列,无论是低技能工人组、高技能工人组还是所有工人组,性别歧视都显著存在。性别歧视使女性工人收入比男性工人低13.1%,并且低技能女性工人面临更严重的性别歧视,低于同技能男性工人15.3%。由第 (2)、(4) 和 (6) 列,生育率对性别歧视的影响取决于技能水平。在高技能工人组,生育率提高显著增加了性别歧视程度,而在低技能工人组和所有工人组,生育率影响并不显著。产生这一差别的原因可能是低技能女性工人年龄较低,未婚比重大,调查时的生育率不能很好反映企业对其生育率的预期。

其他因素对收入的影响也基本符合预期。对所有工人而言,教育对收入的影响是显著的,而在分组下,低技能工人的受教育年限对收入影响并不显著。年龄和工作经验对收入的影响呈现倒U型关系,随着年龄和工作经验的增长,收入先上升后下降。

为评估生育率对性别歧视程度影响的稳健性,我们进一步对高技能组的工人进行了分位数回归,回归结果见表 5。可以看到,在不同收入水平上,性别与生育率交叉项 (gender_children) 的系数都是显著的,并且方向为负,说明生育率较高的女性工人面临着更严重的歧视。并且,系数大小随着收入的提高基本呈现逐渐递减趋势,说明对于收入较低的工人来说,生育率对性别歧视的影响更大。

| 表 5 高技能组工人分位数回归结果 |

与性别 (gender) 的系数大小相比,可以发现,在低收入和中间收入,交叉项对于性别的符号起着决定性影响。比如,在50%的收入分位点上,如果没有生育,其他特征都相同的女性工人和男性工人的收入差别很小 (0.28%)。即如果控制了女性生育率的影响,性别歧视将消失。但是每生育一个子女,将使女性收入降低14.7%。在10%的收入分位点上,如果没有生育,其他特征都相同的女性工人将比男性工人收入高17.2%,但是每生育一个子女,将使女性收入降低30.6%。这意味着即使只生育了一个子女的女性工人,其工资收入也会低于同特征的男性工人。因此,从不同分位数水平上看,生育率影响性别歧视的机制显著存在,并且对于低收入和中间收入的高技能女性工人,对于性别歧视形成起着决定性影响。

综上,本文提出的生育率影响性别歧视显著存在于初中以上教育程度的农民工群体。考虑到调查时的生育率可能无法准确反映企业预期的生育率,我们进一步把农民工群体分为已婚和未婚两组分别进行回归。结果发现,已婚组和未婚组都存在性别歧视,而且,已婚组中女性面临更严重的性别歧视。性别歧视使未婚女性工人比未婚男性工人低8.1%,而使已婚女性工人比已婚男性工人低21.2%。这一结果也从侧面说明生育率可能影响性别歧视。由于农民工群体签订的劳动合同往往都是短期的,已婚女性工人生育率较高,或者短期内生育的可能性较高,企业对已婚女性工人的歧视将更显著。但是应当注意的是,如果未婚女性工人的就业机会低于已婚女性工人,那么就业的未婚女性工人可能平均能力或努力程度更高,这种样本选择误差也会使已婚组中女性面临更严重的性别歧视。

此外,由于我国劳动力市场存在体制性分割,性别歧视可能具有差异性,我们进一步引入了性别和单位所有制的交叉项 (gender_owner),重新进行了回归,回归结果见表 6。可以看到,gender_owner的系数并不显著,表明样本中性别歧视程度并没有出现体制性差异。考虑到农民工群体在体制内就业比重仅为14.3%,意味着相对于工资性别歧视,农民工群体可能还受体制的就业歧视影响。与表 4对比,可以看到,引入gender_owner后,性别与生育率交叉项 (gender_children) 的系数的大小和显著性均无明显变化,说明表 4的结果具有一定的稳健性。

| 表 6 引入性别和单位所有制的交叉项后工人收入的估计结果 |

本文通过分析生育率差异和性别歧视结构的关系,提出女性家庭地位上升也是影响工资不平等的重要因素。其中,生育率差异是决定女性家庭地位对技能溢价影响的关键因素。随着女性家庭地位上升,女性工人的生育率普遍下降,市场对女性工人的性别歧视程度也随之降低。但是,工资不平等的变化方向取决于女性技术工人和非技术工人的生育率差异。如果女性家庭地位上升使生育率差异扩大,那么技能溢价将上升。而如果生育率差异显著降低,技能溢价可能下降。进一步的分析表明,女性家庭地位上升对技能溢价的影响程度还取决于是否存在影响女性家庭地位的经济因素。如果性别工资差距可以影响女性家庭地位,生育率下降将进一步缩小性别工资差距,扩大女性家庭地位对技能溢价的影响。

虽然本文为解释性别歧视和工资不平等提供了一个新机制和证据,但仍留有许多未解决的问题,有待于进一步研究。首先,计划生育政策是一个很好的外生政策冲击,未来可以利用这一特点进一步研究包括农民工在内的所有劳动者群体。其次,女性劳动参与率和生育率、女性收入高度相关,如果可以把劳动参与率内生化,可以很好的分析女性家庭地位、生育率和劳动参与率的互动关系。第三,就业和晋升的性别歧视和工资的性别歧视是相联系的,本文仅仅分析工资性别歧视是有不足的。

| [] | Acemoglu, Daron 1995, "Changes in Unemployment and Wage Inequality: An Alternative Theory and Some Evidence". American Economic Review, 5, 1259–1278. |

| [] | Aiger, Dennis and Cain, Glen , 1977, "Statistical Theories of Discrimination in Labor Markets". Industrial and Labor Relations Review, 30, 175–187. DOI:10.1177/001979397703000204 |

| [] | Arrow, Kenneth, 1973, "The Theory of Discrimination. Discrimination in labor markets, "Princeton University Press, pp.3-33. |

| [] | Arulampalam, Wiji , Booth, Alison L. and Bryan, Mark L. , 2007, "Is There a Glass Ceiling over Europe? Exploring the Gender Pay Gap across the Wage Distribution". Industrial and Labor Relations Review, 60(2), 163–186. DOI:10.1177/001979390706000201 |

| [] | Becker, Gary, 1957, "The Economics of Discrimination, "University of Chicago Press. |

| [] | Banerjee, Abhijit, Xin Meng, Tommaso Porzio and Nancy Qian, 2014, "Aggregate Fertility and Household Savings: A General Equilibrium Analysis Using Micro Data, "NBER working paper, no. 20050. |

| [] | Dan, Black 1995, "Discrimination in an equilibrium search model". Journal of Labor Economics, 2, 309–334. |

| [] | Borjas, G. J. and BRONARS, S. G. , 1989, "Consumer discrimination and self-employment". Journal of Political Economy, 97, 581–606. DOI:10.1086/261617 |

| [] | Brown, Philip H. 2009, "Dowry and Intrahousehold Bargaining". Journal of Human Resources, 44(1), 25–46. DOI:10.1353/jhr.2009.0016 |

| [] | Carrillo, Paul, Nestor Gandelman and Virginia Robano, 2013, "Sticky floors and glass ceilings in Latin America, "Journal of Economic Inequality, forthcoming. |

| [] | Chi, Wei and Li, Bo , 2008, "Glass Ceiling or Sticky Floor? Examining the Gender Earnings Differential across the Earnings Distribution in Urban China, 1987-2004". Journal of Comparative Economics, 36, 243–263. DOI:10.1016/j.jce.2007.12.001 |

| [] | Christofides, Louis N. and Alexandros, Polycarpou and Konstantinos Vrachimis , 2013, "Gender wage gaps, 'sticky floors'and'glass ceilings in Europe". Labour Economics, 21, 86–102. DOI:10.1016/j.labeco.2013.01.003 |

| [] | Coate, Stephen and Glenn, loury , 1993, "Will affirmative-action policies eliminate negative stereotypes?". American Economic Review, 5, 1220–1240. |

| [] | Gupta, Nabanita Datta , Oaxaca, Ronald L. and Smith, Nina , 2006, "Swimming Upstream, Floating Downstrea: Comparing Women's Relative Wage Progress in the United States and Denmark". Industrial and Labor Relations Review, 59, 243–266. DOI:10.1177/001979390605900204 |

| [] | Zhang, Junsen , Han, JUN , Liu, Pak-Wai and Zhao, Yaohui , 2008, "Trends in the Gender Earnings Differential in Urban China, 1988-2004". Industrial and Labor Relations Review, 2, 224–243. |

| [] | 陈建宝、段景辉, 2009, 《中国性别工资差异的分位数回归分析》, 《数量经济技术经济研究》, 第 10 期, 第 87–97 页。 |

| [] | 葛玉好、曾湘泉, 2011, 《市场歧视对城镇地区性别工资差距的影响》, 《经济研究》, 第 6 期, 第 45–56 页。 |

| [] | 郭凯明、颜色, 2015, 《劳动力市场性别不平等与反歧视政策研究》, 《经济研究》, 第 7 期, 第 42–56 页。 |

| [] | 李春玲, 2005, 《当代中国社会的声望分层——职业声望与社会经济地位指数测量》, 《社会学研究》, 第 2 期, 第 74–102 页。 |

| [] | 李春玲、李实, 2008, 《市场竞争还是性别歧视——收入性别差异扩大趋势及其原因解释》, 《社会学研究》, 第 2 期, 第 94–117 页。 |

| [] | 李实、宋锦、刘小川, 2014, 《中国城镇职工性别工资差距的演变》, 《管理世界》, 第 3 期。 |

| [] | 亓寿伟、刘智强, 2009, 《天花板效应"还是"地板效应"——探讨国有与非国有部门性别工资差异的分布与成因》, 《数量经济技术经济研究》, 第 11 期, 第 63–77 页。 |

| [] | 王美艳, 2005, 《中国城市劳动力市场上的性别工资差异》, 《经济研究》, 第 12 期, 第 5–44 页。 |

| [] | 吴晓瑜、李力行, 2011, 《母以子贵:性别偏好与妇女的家庭地位——来自中国营养健康调查的证据》, 《经济学 (季刊)》, 第10卷第 3 期, 第 869–886 页。 |