随着平台型企业的兴起与成长,究竟选择封闭式运行还是开放式运行一直是产业界与学术界讨论的热点话题(Economides and Katsamakas, 2006a, 2006b;Eisenmann et al., 2009; Llanes and de Elejalde, 2013;Casadesus-Masanell and Llanes, 2015)。平台开放与封闭战略之争源于计算机操作系统,泛指一类关于在平台内部是否引入独立合作方(如硬件生产商、内容提供商、软件开发者等) 的决策,当前在手机操作系统、社交网络、门户网站、搜索引擎、网络游戏、电子商务、数字出版等领域也引发了持续的热议。一般地,如果引入了独立合作方,则该类平台为开放型平台;如果未引入独立合作方,则该类平台为封闭型平台。

具体到银行卡支付产业,封闭型支付平台直接连通消费者和商户,一方面直接向消费者发行银行卡,另一方面直接受理商户交易请求,构建起三方参与的支付闭环;开放型支付平台自身既不发行也不受理银行卡,而是引入独立发卡机构(商业银行或者金融数据公司) 面向消费者发行银行卡、招揽收单机构(商业银行或者诸如拉卡拉等第三方收单公司) 受理商户交易请求,将发卡机构、持卡人、收单机构和商户四方连接在一起促成交易。因而,从组织形式的外部表现来看,如果说封闭型支付平台是一类一体化网络组织,那么,开放型支付平台则是一类非一体化网络组织。

然而,支付平台的治理结构有别于操作系统等平台型企业,其开放与封闭之争更加贴近核心利益,即在独立合作方之间是否引入交换费机制(Rysman and Wright, 2015)。开放型支付平台将所有权配置给平台成员机构,其标识性特征正是引入了交换费调节发卡机构和收单机构的成本,从而间接平衡终端费率结构;封闭型支付平台则独享所有权,不设置交换费,而是直接调控终端费率。所有权配置和定价方式方面的差异进一步决定了两类平台决策目标截然不同:开放型支付平台致力于成员机构联合利润最大化,封闭型支付平台则追求自身垄断利润最大化。就支付平台运行模式的现实选择而言,美国大莱支付平台、发现支付平台、日本JCB支付平台至今沿用封闭型组织形式,而中国银行卡支付平台、单一欧元支付平台、美国运通支付平台则先后完成了从封闭走向开放的转型(谓之“封转开”)。

技术上,“开放胜过封闭”(Open Beats Closed) 定律一直为业界广为信奉。然而,利润上,开放型支付平台的运行绩效是否必然优于封闭型支付平台?随之而来的系列追问是,哪些关键因素决定了两类平台的利润差异?支付平台“封转开”或“开转封”的作用机理和触发机制如何刻画?国外支付平台的运作经验能为中国线上线下支付商提供哪些有益借鉴?

二、 文献综述双边市场理论为回答本文研究问题提供了有益的分析思路和技术准备。迄今为止,关于封闭平台与开放平台的相关研究主要集中在不同平台运行模式比较、平台竞争绩效判断、平台化转型模式选择三方面。

(一) 平台运行模式比较开放型平台与封闭型平台具有联合需求、倾斜定价和交叉网络效应三项共性特征(傅联英和骆品亮,2013),但也存在明显的差别。陈宏民和胥莉(2007)基于功能视角,从利益协调、创新激励、风险分担三个维度比较分析了两类支付平台的差别;Duthie(2012)指出开放型支付平台在资本、技能和需求方面具有规模经济优势;Didaskalou(2012)则指出封闭型支付平台在运行成本、数据分析和投资激励方面具有优势;Casadesus-Masanell and Llanes(2015)也发现,给定双边用户数量,封闭型平台的投资激励强于开放型平台。上述功能差异、优劣势比较是理解两类平台竞争绩效差距的基础。

(二) 平台竞争绩效判断现有文献围绕同类平台的竞争策略及其竞争绩效研究已取得诸多成果(Schmalensee, 2002;Schiff, 2003;Rochet and Tirole, 2003, 2006;Armstrong,2006;Guthrie and Wright, 2007;Wright, 2012;纪汉霖和王小芳, 2007, 2014;高洁等,2014),在产业界引入双(多) 重会员制和开放接入惯例后,研究重心转向了不同组织形式的异类平台竞争。其中,张晓明和夏大慰(2006)、Hagiu(2006)基于社会有效标准的研究发现异类平台竞争未必改善社会福利;尚秀芬和陈宏民(2009)则基于私人有效标准指出网络外部性增强会扩大两类平台的利润差距;魏如清等(2013)基于操作系统平台的研究发现,当平台内合作企业的数量越多,开放型平台的利润优势越明显;Llanes and de Elejalde(2013)针对技术共享平台的研究发现,两类平台竞争的结果要么是两类平台共存要么是开放型平台独存,且由于平台内投资的公共品属性导致均衡结果是次优的。Manenti and Somma(2011)研究开放型支付平台与封闭型支付平台的价格竞争时发现,开放型支付平台可以通过联合制定交换费来消除平台内竞争对利润的影响,因此,两类支付平台共存时,利润差异主要受平台间差异化程度和平台内网络外部性强度的影响。傅联英(2011a)在Manenti and Somma(2011)的基础上进一步研究指出两类平台的共存区间具有天然的脆弱性,需要适时转型。

(三) 平台化转型模式选择此类文献重点回答了非平台型企业“选择何种平台化”问题。Tåg(2009)认为平台开放势必加剧内部竞争,因而封闭平台是平台化转型的首选模式。Llanes and de Elejalde(2013)分析了平台投资公有化程度对企业平台化模式选择的影响,发现公有化程度足够低时,企业选择开放型模式;若公有化程度足够高,则两类模式都是合意的选择。骆品亮和傅联英(2014)重点考察了单位分销成本和产品零售价格对企业组织形式选择的影响,发现:分销成本上升、零售价格下降会迫使企业从一体化组织转变为平台型组织,反之则会强化企业“去平台化”动机。Fu et al.(2012)运用双重差分模型(倍差法) 对2002年中国银行卡市场组织形式“封转开”转型绩效进行了实证检验,结果表明“封转开”改革为时尚早反而降低了银行卡市场运行绩效。

既有研究关于开放平台和封闭平台运行绩效差异及其成因方面取得了一定的成果,但也存在明显的不足。不难发现,现有文献往往将平台组织形式视为外生给定的制度变量,既无法解释现实中平台组织形式形态的多样性与选择的灵活性,也难以解释美国、中国和欧洲等支付平台组织形式的历史变迁,陷入“双重解释盲区”。自然要问,缘何存在多样化的平台组织形式?同时追问,平台组织形式转型的理论基准如何刻画?

为了揭示支付平台组织形式选择与转变的基本规律,本文基于双边市场理论构建平台定价模型,重点分析开放型支付平台与封闭型支付平台的利润差异及其决定因素。为了刻画两类平台的本质差异,在本文的模型中,封闭型支付平台直接设定两端费率以最大化平台垄断利润,而开放型支付平台的两端费率由各端的竞争状况(取决于平台内部的开放度) 决定,且开放型平台在谋求联合利润最大化时,可以通过设定交换费来调节两端成员机构的成本进而影响终端费率。

在其他文献重点讨论非平台型企业“是否需要平台化”和“选择何种平台化”的基础上,本文更进一步回答了平台化完成之后,平台型企业在封闭与开放间“何时转型”问题。本文与相近文献Manenti and Somma(2011)的主要区别为:1. 在研究问题方面,Manenti and Somma(2011)运用Hotelling模型研究开放型支付平台与封闭型支付平台共存情形下的产业绩效;与之不同的是,本文重点研究开放型支付平台或封闭型支付平台独家运营下的利润水平,为垄断性支付平台是否由封闭走向开放提供理论基础。2. 在技术细节方面,Manenti and Somma(2011)的平台竞争模型中,开放型支付平台可以通过策略性地设定交换费来调节收单行或发卡行的成本,从而削弱其竞争对手(封闭型支付平台) 的竞争力;而本文模型中的交换费面向中间合作商且由开放型支付平台基于联合利润最大化目标独立地确定,从而隔离了或者说消除了交换费的策略性效应。此外,Manenti and Somma(2011)的模型中只考虑佣金制收费模式,而本文还考察了会员制收费模式和二部定价制模式,更加贴近国内外主流银行卡支付市场普遍按照单笔交易额百分比收费(抽成制,Per-transaction Payment) 或者固定/会员制收费(Lump-Sum Payment) 的商业实践①,从而进一步增强了理论模型完整性、丰富了理论启示。

① 需要指出的是,在商业实践中,银行卡支付平台的POS刷卡业务(包括Apple Pay) 定价并未采用二部定价制,而是采用交易抽成制或固定的封顶收费制,具体参见《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》和《国家发展改革委关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知(发改价格[2013]66号)》;苹果移动支付系统Apple Pay在美国对信用卡交易按照金额收取0.15%(在中国暂时减半) 的抽成,对每笔借记卡交易收取0.5美分。POS业务框架下,银行卡的采纳(持有) 和银行卡的使用是分离的,消费者(潜在持卡人) 采纳银行卡时由银行卡支付平台的成员机构收取固定年费或者会员费,持卡人在商户POS终端使用银行卡时则由银行卡平台间接或直接(取决于平台类型) 向双边用户收取交易费用或者固定的封顶费用或者免费。当研究内容基于成员网络外部性开展时,文献采用固定会员费定价(如Armstrong, 2006);当研究内容基于使用网络外部性开展时,文献采用变动交易费(抽成制) 定价(如Rochet and Tirole, 2003)。如匿名审稿人所言,在银行卡支付平台以外的其他双边市场情境下(如微信支付),也有文献(如Reisinger,2014) 考察二部定价决策,但却面临多重均衡及其选择难题。为了增强理论完整性、丰富理论洞见,本文在第五部分建构了基于二部定价制的利润比较模型。

本文余下安排为:第三部分考察两类平台收取固定会员费时的定价策略与运行绩效差异;第四部分讨论两类平台提取交易抽成时(变动费用) 的定价策略和运行绩效差异;第五部分则比较分析两类平台采用二部定价制设置“固定费用+变动费用”时各自的利润表现;第六部分是应用分析,重点解释美国运通公司和中国银行卡支付市场“封转开”的动因及其效果;第七部分总结全文。

三、 会员费情形下的利润比较与平台单向转型 (一) 基本假设 1. 平台内成本结构支付平台两端用户的潜在规模为1且均匀分布,记加入平台的用户1(持卡人) 数量(比率) 为n1且0<n1<1,用户2(商户) 的数量(比率) 为n2且0<n2<1,假设平台的总成本函数为

| $C\left( {{n_1},{n_2}} \right) = {f_1}{n_1} + {f_2}{n_2}$ | (1) |

其中fi(i=1, 2)为平台开发及维护单个用户i(i=1, 2)的成本,记f=f1+f2。由于银行卡违约风险主要集中在发卡环节,风险管控成本较高,因此本文假设f1>f2。为简化分析,在会员费情形下假设平台交易的边际成本为0。

2. 平台的需求结构记mi为垄断平台向用户i(i=1, 2)收取的会员费,参照Economides and Katsamakas(2006b)的形式,设定支付平台两端的需求函数为①

① 实际上,可以基于线性效用函数推导相应的需求函数(Armstrong, 2006;Hagiu, 2006)。此外,当代表性用户效用为二次效用函数时,依然能够推导出形如(2) 式的需求函数(Economides and Katsamakas, 2006a)。

| $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{n_1} = 1 - b{m_1} - d{m_2}}\\ {{n_2} = 1 - d{m_1} - b{m_2}} \end{array}} \right.$ | (2) |

其中,b, d分别表示用户需求的自价格效应和交叉价格效应,且满足0<d<b<1。为方便起见,定义

② 感谢匿名审稿人指出平均价格效应的这一经济意义。

(二) 封闭型支付平台定价垄断性封闭型支付平台(记为C) 的利润函数为

| $\begin{array}{l} {\pi _C} = \left( {m_1^C - {f_1}} \right){n_1} + \left( {m_2^C - {f_2}} \right){n_2}\\ = \left( {m_1^C - {f_1}} \right)\left( {1 - bm_1^C - dm_2^C} \right) + \left( {m_2^C - {f_2}} \right)\left( {1 - bm_2^C - dm_1^C} \right) \end{array}$ | (3) |

由最大化(3) 式的一阶条件,解得封闭型支付平台双边最优会员费m1C*, m2C*为

| $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {m_1^{C*} = \frac{1}{2}\left( {{f_1} + \frac{1}{{2{\rm{A}}}}} \right)}\\ {m_2^{C*} = \frac{1}{2}\left( {{f_2} + \frac{1}{{2{\rm{A}}}}} \right)} \end{array}} \right.$ | (4) |

将(4) 式代入(3) 式,得到封闭型支付平台的垄断利润为

| $\pi _C^* = \frac{{{{\left( {1 - f{\rm{A}}} \right)}^2}}}{{4{\rm{A}}}}$ | (5) |

参照Schmalensee(2002)、Guthrie and Wright(2007)、Manenti and Somma(2011)的惯例,记收单机构向发卡机构支付的交换费为a,则发卡机构的单位维护成本为fI=f1-a,收单机构的单位维护成本为fA=f2+a。若每个用户只注册交易一次,则开放性平台(记为O) 的发卡机构与收单机构的加成定价模式分别写成

| $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {m_1^O = \left( {1 + \lambda } \right){f_1} = \left( {1 + \lambda } \right)\left( {{f_1} - a} \right)}\\ {m_2^O = \left( {1 + \eta } \right){f_A} = \left( {1 + \eta } \right)\left( {{f_2} + a} \right)} \end{array}} \right.$ | (6) |

其中,λ和η为会员机构在双边市场的加价能力,用以刻画平台内竞争强度。特别地,假设双边市场竞争程度对称,令加价能力τ=λ=η且0<τ<1。

开放型支付平台的联合利润函数为

| ${\pi _O} = {\pi _1} + {\pi _2} = \left( {m_1^O - {f_1}} \right){n_1} + \left( {m_2^O - {f_A}} \right){n_2}$ | (7) |

由最大化(7) 式的一阶条件,解得开放型支付平台的最优交换费

| ${a^*} = \frac{{{f_1} - {f_2}}}{2}$ | (8) |

将(8) 式代入(6) 式,得到开放型支付平台双边最优会员费m1O*, m2O*为

| $m_1^{O*} = m_1^{O*} = \frac{1}{2}\left( {1 + \tau } \right)f$ | (9) |

将(9) 式代入(7) 式,得到开放型支付平台的联合利润为

| $\pi _O^* = \left[ {1 - \left( {1 + \tau } \right)f{\rm{A}}} \right]\tau f$ | (10) |

由(5) 式和(10) 式,得到开放型平台相对于封闭型平台的利润之比为

| $H = \frac{{\pi _O^*}}{{\pi _C^*}} = \frac{{4\tau f{\rm{A}}\left[ {1 - \left( {1 + \tau } \right)f{\rm{A}}} \right]}}{{\left( {1 - f{\rm{A}}} \right)}}$ |

命题1:在会员费定价模式下,H≤1,即封闭型支付平台的利润不会低于开放型支付平台的利润。

证明:对H简单变形后得到

命题1的含义为:会员费定价模式下,选择开放型平台模式是一个弱劣策略。直观解释是:由于事前设定的会员费并不直接影响实际交易量,因此,封闭型支付平台总是可以凭借其垄断势力设置合适的会员费将双边用户的消费者剩余转化为平台利润;而开放型支付平台的内部竞争将对联合利润产生损害,因此,封闭型平台的利润不会低于开放型平台。当且仅当平台内部处于适度竞争时(即达到最优加成率),开放型支付平台无需采用交换费去间接协调双边用户需求(等价于将交换费设定为零),此时开放平台的联合利润等于封闭型支付平台的垄断利润。

命题1的管理启示在于,会员费定价模式下,支付平台转型的路径(如果发生的话) 是单向的,即只存在开放型运行模式向封闭型运行模式转型(开转封) 的情形,封闭型支付平台缺乏动机去转型为开放型支付平台。

四、 交易费情形下的利润比较与平台双向转型 (一) 基本假设 1. 平台内成本结构参照Rochet and Tirole(2003),假设双边服务的单位成本为c=c1+c2且0<c<1,其中ci为每笔交易中服务用户i(i=1, 2)的成本。由于银行卡违约风险集中在发卡环节,同样地,因此本文假设c1>c2。于是,平台内总成本函数可以写成

| $C\left( {{n_1},{n_2}} \right) = c{n_1}{n_2}$ | (11) |

记pi为支付平台向用户i(i=1, 2)收取的每笔交易费用,继续参照Economides and Katsamakas(2006b)的形式,设定支付平台两端的需求函数为

| $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{n_1} = 1 - b{p_1} - d{p_2}}\\ {{n_2} = 1 - d{p_1} - b{p_2}} \end{array}} \right.$ | (12) |

其中,相关参数的经济意义、取值约束如同前文规定。

(二) 封闭型支付平台定价记封闭型支付平台向两端用户收取的每笔交易手续费分别为p1C, p2C,且其费率总水平为pC=p1C+p2C,则平台利润为

| $\begin{array}{l} {\pi _C} = \left( {p_1^C - {c_1} + p_2^C - {c_2}} \right){n_1}{n_2}\\ = \left( {p_1^C - {c_1} + p_2^C - {c_2}} \right)\left( {1 - bp_1^C - dp_2^C} \right)\left( {1 - bp_2^C - dp_1^C} \right)\\ \end{array}$ | (13) |

根据封闭型支付平台利润最大化条件,可求出最优价格结构p1C*, p2C*为

| $p_1^{C*} = p_2^{C*} = \frac{1}{3}\left( {c + \frac{1}{{2{\rm{A}}}}} \right)$ | (14) |

进一步得到封闭型支付平台的垄断利润为

| $\pi _C^* = \frac{{4{{\left( {1 - c{\rm{A}}} \right)}^3}}}{{27{\rm{A}}}}$ | (15) |

平台交换费a调节成员机构的成本,其中,发卡机构的单位交易成本为cI=c1-a,收单机构的单位交易成本为cA=c2+a。发卡机构与收单机构分别向持卡人和商户收取的交易手续费p1O, p2O取决于平台内竞争程度,不妨假设会员机构采用如下加成定价模式①

① 诸如Armstrong(2006)、Guthrie and Wright(2007)、Manenti and Somma(2011)等经典文献也采用此种定价模式。

| $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {p_1^O = \left( {1 + \lambda } \right){c_I} = \left( {1 + \lambda } \right)\left( {{c_1} - a} \right)}\\ {p_1^O = \left( {1 + \eta } \right){c_A} = \left( {1 + \eta } \right)\left( {{c_2} + a} \right)} \end{array}} \right.$ | (16) |

与前文类似,考虑双边竞争对称情形(τ=λ=η),开放型支付平台的联合利润为

| $\begin{array}{l} {\pi _O} = {\pi _1} + {\pi _2} = \left( {p_1^O - {c_I}} \right){n_1}{n_2} + \left( {p_1^O - {c_A}} \right){n_1}{n_2}\\ = \left[ {{\rm{ \mathsf{ λ} }}{c_1} + \eta {c_2} - \left( {{\rm{ \mathsf{ λ} }} - \eta } \right)a} \right] \cdot \left[ {\begin{array}{*{20}{l}} {1 - b\left( {1 + {\rm{ \mathsf{ λ} }}} \right)\left( {{c_1} - a} \right)}\\ { - d\left( {1 + \eta } \right)\left( {{c_2} + a} \right)} \end{array}} \right]\\ \cdot \left[ {1 - b\left( {1 + \eta } \right)\left( {{c_2} + a} \right) - d\left( {1 + {\rm{ \mathsf{ λ} }}} \right)\left( {{c_1} - a} \right)} \right] \end{array}$ | (17) |

根据联合利润最大化的一阶条件,计算得到最优交换费为

| ${a^*} = \frac{1}{2}\left( {{c_1} - {c_2}} \right)$ | (18) |

将(18) 式带入(16) 式,得到开放型支付平台的双边最优费率结构为

| $p_1^{O*} = p_1^{O*} = \frac{1}{2}\left( {1 + \tau } \right)c$ | (19) |

将(19) 式带入(17) 式,计算得到开放型支付平台的联合利润水平为

| $\pi _O^* = \tau c{\left[ {1 - \left( {1 + \tau } \right)c{\rm{A}}} \right]^2}$ | (20) |

综合(15) 式和(20) 式,记开放型支付平台相对于封闭型支付平台的利润之比为

| $F = \frac{{\pi _O^*}}{{\pi _C^*}} = \frac{{27\tau c{\rm{A}}{{\left[ {1 - \left( {1 + \tau } \right)c{\rm{A}}} \right]}^2}}}{{4{{\left( {1 - c{\rm{A}}} \right)}^3}}}$ |

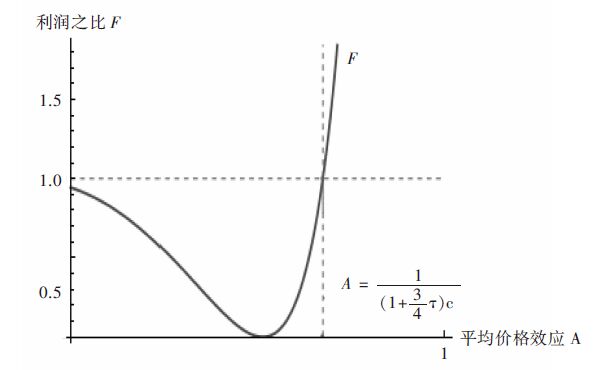

平均价格效应Α对两类平台利润之比F的影响可以用图 1刻画。其中,当平均价格效应强度达到特定值时,两类支付平台利润无差异;低于该强度时,封闭型支付平台具有比较优势,高于该强度时,开放型支付平台占有比较优势。

|

图 1 平均价格效应与支付平台利润之比的关系 |

命题2(充分条件):若平台内加价能力、单笔交易处理成本、平均价格效应三者满足0<Α<

命题2刻画了两类支付平台各自的占优区间。我们可以基于Rochet and Tirole(2006)的正向交叉网络效应和Hagiu(2006)、Mankiw and Whinston(1986)的负向竞争效应给出命题2的一个简单解释:对于开放型支付平台,成员机构的竞争导致终端价格下降,一方面对成员机构的利润产生损害(此即负向竞争效应),但另一方面,终端价格下降可以通过平均价格效应作用于一端用户数并对平台的另一端用户数(从而对交易量) 产生正向作用(此即正向交叉网络效应)。如果平均价格效应足够强,其释放出的正向交叉网络效应足以抵消负向竞争效应对联合利润的损害,使得开放型支付平台更具利润优势;如果平均价格效应太弱,开放型支付平台利润就处于劣势。

以下应用命题2的主要结果来分析支付宝现行费率结构对其未来开放抑或封闭战略的潜在影响。支付宝的平台开放是为了与合作伙伴共同谋求联合利润最大化,因而当前采用“零预付费+阶梯化的交易抽成”收费方式。但是,计算机终端抽成率和移动终端抽成率在区间分档、费率水平上有所差别。其中,计算机终端费率按照交易额区间分为五档,抽成率随着交易额的增加而递减,最高为1.2%,最低为0.7%; 移动终端费率按照交易额区间分为四档,抽成率随着交易额的增加而递减,最高为2.5%,最低为2.0%①。与支付宝费率结构形成对比的是,国际著名的支付平台PayPal面向合作伙伴或商户收取2.9%~3.9%的基准交易手续费②(中国商户为4.3%);苹果移动支付Apple Pay承诺进入中国后的前两年不向银行抽取刷卡手续费,两年后的抽成比约为0.075%(世界其他地区为0.15%)③。不难发现,支付宝平台收取的抽成比率只是处于中等水平、比上不足比下有余。当然,也正因为如此,支付宝平台未来在运行模式(组织形式) 选择方面将更加灵活,在封闭与开放之间可进可退。

① 数据来源:张睿,《比比微信支付与支付宝的费率》,搜狐IT,2014年03月05日,http://it.sohu.com/20140305/n396063862.shtml

② 数据来源:Caitingting,《跨境支付方式大PK 信用卡和Paypal支付最广泛》,金投信用卡,2015年07月02日,http://credit.cngold.org/c/2015-07-02/c3375626.html

③ 数据来源:张宇哲,《Apple Pay入华探秘:手续费抽成让步强化信息安全》,财新网,2016年02月21日,http://finance.caixin.com/2016-02-21/100911012.html

按照命题2,我们预期,倘若支付宝向PayPal看齐而提高费率,平均价格效应将增强但继续处于开放型运行模式占优区间,支付宝平台深度开放的动机或将进一步强化;反之,如果支付宝以Apple Pay为基准去降低费率,平均价格效应减弱从而逐步落入封闭型运行模式占优区间,此时支付宝“开转封”的动机将被激活。

(五) 比较静态分析由(15) 式、(20) 式和利润之比F可知,两类支付平台利润差距一方面取决于平台交易成本和内部加价能力,另一方面则依赖于需求方的平均价格效应。那么,这些因素究竟以何种方式影响支付平台利润差距呢?

比较静态分析结果表明:

| $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{\partial \pi _O^*}}{{\partial {\rm{A}}}} > 0,\frac{{\partial \pi _C^*}}{{\partial {\rm{A}}}} < 0,\frac{{\partial F}}{{\partial {\rm{A}}}} > 0}\\ {\frac{{\partial \pi _O^*}}{{\partial \tau }} > 0,\frac{{\partial \pi _C^*}}{{\partial \tau }} = 0,\frac{{\partial F}}{{\partial \tau }} > 0}\\ {\frac{{\partial \pi _O^*}}{{\partial c}} > 0,\frac{{\partial \pi _C^*}}{{\partial c}} < 0,\frac{{\partial F}}{{\partial c}} > 0} \end{array}} \right.$ |

由此,本文发现了交易费情形下,支付平台双向转型(“封转开”与“开转封”) 的决定机制,即如下所述的推论1。

推论1:平均价格效应增强、平台内加价能力提高、单位交易成本上升会扩大开放型支付平台相对于封闭型支付平台的利润优势,推进支付平台“封转开”;反之则抑制“封转开”。

值得指出的是,单位交易成本对两类平台利润差距的影响是反直观的,可以从价格效应和数量(交易量) 效应两方面加以解释。就价格效应而言,开放型平台成员采用如(19) 式所示的成本加成定价模式,双边费率总水平随成本而调整且其调幅大于成本变动,故单笔联合利润随着成本的上升而增加;由(14) 式,封闭型支付平台双边费率总水平虽随成本而调整但其调幅小于成本变动,故单笔垄断利润随成本上升而下降。就数量效应而言,根据(12) 式、(14) 式和(19) 式,单位交易成本的上升会降低两类平台交易量,但当单位交易成本处于高位时,该负向冲击对开放型支付平台交易量的影响幅度小于对封闭型支付平台交易量的影响幅度。综合价格效应和数量效应,开放型支付平台较之于封闭型支付平台的相对利润优势随着单位交易成本的提高而增强。

五、 二部定价情形下的利润比较与平台单向转型 (一) 基本假设 1. 两类平台内成本结构平台双边服务的单位变动成本和固定维护成本如前所述,则封闭型支付平台的总成本函数为

| $T{C_C}\left( {{n_1},{n_2}} \right) = c{n_1}{n_2} + {f_1}{n_1} + {f_2}{n_2}$ | (21) |

开放型支付平台的总成本函数为

| $T{C_O}\left( {{n_1},{n_2}} \right) = c{n_1}{n_2} + \left( {{f_1} - a} \right){n_1} + \left( {{f_2} + a} \right){n_2}$ | (22) |

在二部定价框架下,记pij为支付平台j(j=C, O)向用户i(i=1, 2)收取的每笔交易费用,mij为固定费用,设定支付平台两端的需求函数为

| $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{n_1} = 1 - b\left( {p_1^j + m_1^j} \right) - d\left( {p_2^j + m_2^j} \right)}\\ {{n_2} = 1 - d\left( {p_1^j + m_1^j} \right) - d\left( {p_2^j + m_2^j} \right)} \end{array}} \right.$ | (23) |

其中,相关参数的经济意义、取值约束同前文规定。此外,方便起见,如同前文给出的(2) 式和(12) 式,本文假设固定费用和变动费用对用户需求的边际影响是对称的。

(二) 封闭型支付平台定价封闭型支付平台利润为

| ${\pi _C} = \left( {p_1^C - {c_1} + p_2^C - {c_2}} \right){n_1}{n_2} + \left( {m_1^C - {f_1}} \right){n_1} + \left( {m_2^C - {f_2}} \right){n_2}$ | (24) |

根据利润最大化条件,可求出最优价格结构{(p1C*, m1C*), (p2C*, m2C*)}为①

| $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {p_1^{C*} = \frac{1}{{2{\rm{A}}}} - {f_1},m_1^{C*} = {f_1}}\\ {p_2^{C*} = \frac{1}{{2{\rm{A}}}} - {f_2},m_2^{C*} = {f_2}} \end{array}} \right.$ | (25) |

① 实际上,存在两组最优均衡价格结构组合,另外一组价格结构是

| $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {p_1^{C*} = \frac{1}{{2{\rm{A}}}} + c + {f_2},m_1^{C*} = - \left( {\frac{1}{{2{\rm{A}}}} + c + {f_2}} \right)}\\ {p_2^{C*} = \frac{1}{{2{\rm{A}}}} + c + {f_1},m_2^{C*} = - \left( {\frac{1}{{2{\rm{A}}}} + c + {f_1}} \right)} \end{array}} \right.$ |

此时,封闭型支付平台利润严格小于零,为πC*=-(c+f)。在均衡选择时,按照利润占优原则(Reisinger,2014),本文剔除了该组价格结构。

进一步得到封闭型支付平台的垄断利润为

| $\pi _C^* = 0$ | (26) |

与前文类似,平台会员机构单笔交易收费采用如(16) 式所示的加成定价方法,考虑双边竞争对称情形(λ=η=τ),开放型支付平台的联合利润为

| ${\pi _O} = {\pi _1} + {\pi _2} = \left( {p_1^O - {c_1}} \right){n_1}{n_2} + \left( {m_1^O - {f_1}} \right){n_1} + \left( {p_2^O - {c_A}} \right){n_1}{n_2} + \left( {m_2^O - {f_2}} \right){n_2}$ | (27) |

根据联合利润最大化的一阶条件,计算得到最优交换费为

| ${a^*} = \frac{{{c_1} - {c_2}}}{2} + \frac{{{f_1} - {f_2}}}{{2\left( {1 + \tau } \right)}}$ | (28) |

于是,可以计算得到开放型支付平台会员机构在终端市场的最优二部定价合同为

| $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {p_1^{O*} = \frac{1}{2}\left[ {\left( {1 + \tau } \right)c - \left( {{f_1} - {f_2}} \right)} \right],m_2^C = \frac{{1 + \left( {1 - 2\tau c{\rm{A}}} \right)\left[ {{f_1} - {f_2} - \left( {1 + \tau } \right)c} \right]{\rm{A}} - 2\left( {{f_1} + \tau c} \right){\rm{A}}}}{{4{\rm{A}}\left( {1 - \tau c{\rm{A}}} \right)}}}\\ {p_2^{O*} = \frac{1}{2}\left[ {\left( {1 + \tau } \right)c - \left( {{f_1} - {f_2}} \right)} \right],m_2^C = \frac{{1 + \left( {1 - 2\tau c{\rm{A}}} \right)\left[ {{f_2} - {f_1} - \left( {1 + \tau } \right)c} \right]{\rm{A}} - 2\left( {{f_1} + \tau c} \right){\rm{A}}}}{{4{\rm{A}}\left( {1 - \tau c{\rm{A}}} \right)}}} \end{array}} \right.$ | (29) |

将(28)、(29) 式带入(27) 式,计算得到开放型支付平台的联合利润水平为

| $\pi _O^* = \frac{{{{\left\{ {1 - \left[ {f + \left( {1 + \tau } \right)c} \right]{\rm{A}}} \right\}}^2}}}{{4{\rm{A}}\left( {1 - \tau c{\rm{A}}} \right)}}$ | (30) |

根据前述参数约束,综合比较(26) 式和(30) 式,易知

| $\pi _O^* \ge \pi _C^*$ |

于是,不难得到命题3。

命题3:在二部定价模式下,开放型支付平台的利润不会低于封闭型支付平台的利润。

命题3的含义为:二部定价模式下,选择开放型平台模式是一项占优策略。根据(25) 式和(29) 式,我们可以基于价格结构对成本结构的弥补方式,给出一种直观解释:开放型平台模式制定的变动费用既消化了变动成本也消化了部分固定维护成本,而封闭型平台模式设定的变动费用未能弥补两项成本;另外,封闭型平台模式制定的固定费用随维护成本变化而同方向变动,开放型平台模式设置的固定费用则随维护成本变化而反方向变动。可以设想,在成本高企的情况下,开放型平台模式一方面可以降低固定费用(如会员费) 吸引更多用户从而扩张交易需求,另一方面又能够通过优化变动费用以弥补变动成本和部分固定的维护费用。较之于封闭型平台模式,开放型平台模式彰显出更强的运营优势,故其利润水平总是不会低于封闭型平台模式的利润水平。

命题3的管理启示在于,二部定价模式下,按照利润基准,支付平台的转型路径是单向的,即封闭型运行模式有足够的激励转型为开放型运行模式(封转开),原本采用开放型运行模式的支付平台将倾向于全面开放、深化开放。

微信支付的平台开放战略能够一定程度上印证上述管理启示。2013年9月,微信支付推出伊始即宣布了其有限开放型运行模式(限制在九大高级接口),但针对合作伙伴的费率政策却讳莫如深。直到2014年3月5日,微信支付首次公布了面向所有合作伙伴的统一的二部定价政策:预付费(接入保证金)2万元,费率0.6%数据来源:恰克,《微信支付接口全面开放:接入保证金2万元费率0.6%》,Tech Web,2014年3月5日,http://www.techweb.com.cn/internet/2014-03-05/2013018.shtml。 至此,微信支付接口才开始向银行、航空、旅游、电子商务等20多个行业的合作伙伴全面开放,共建联合利润最大化的支付生态圈。与支付宝平台复杂的阶梯化抽成费率相比,微信支付平台统一化的二部定价放弃了价格歧视机会、费率结构也略显粗糙,然而,微信支付在该定价模式下继续推进开放战略的方向却非常明确。可以预计,为避免一刀切费率带来的合作伙伴利益失衡,未来微信支付或将针对不同行业合作伙伴设计差异化的费率结构,但是不管具体费率几许,只要微信支付坚持采用二部定价模式,其选择的纵深化开放方向将是不可逆的。

六、 应用分析 (一) 美国运通支付平台“封转开”的动因与影响美国运通公司于1958年涉足银行卡支付业务,在其后的半个世纪里一直作为一家封闭型平台按照交易额抽成收费,业务范围主要局限在美国本土,交易量和市场份额一直屈居于万事达之后。直到2008年11月10日,美联储批准美国运通公司的“封转开”计划,标志其正式转型为会员银行控股的开放型组织详见:刘洪,《美国运通公司转型为银行控股公司》,新华网,2008年11月11日,http://news.xinhuanet.com/world/2008-11/11/content_10341059.htm.当然,由于判断标准不同,关于美国运通公司是否已经彻底转型为开放型支付平台尚存在争议,本文以美联储的批复为准。。那么,美国运通平台开放的动机是什么?“封转开”的影响如何?本文接下来结合推论1和美国运通发展历程中的经验事实对其“封转开”动机展开分析。

平台内加价能力实证产业组织通常采用销售毛利率(Margin) 来衡量厂商的加价能力、竞争强度或市场势力。日益增强是美国运通“封转开”的第一股推力。美国运通在发卡市场中的核心持卡人是“高端的事业有成的”旅行娱乐类消费者,深受收单市场特约商户的青睐,显示出强劲的交叉网络外部性,提升了美国运通公司的加价能力。Bankscope——全球银行与金融机构分析库提供的数据表明,转型前的2001年至2008年一季度,美国运通公司销售加成率(加价能力) 从7.5%左右一路攀升至21%上下,年均增长率高达20%。美国运通支付平台销售加成率的持续剧增将侵蚀其合作伙伴(注意,此时并非会员机构) 的盈利空间,推动合作伙伴向运通平台寻求会员(股东) 身份,旨在追求平台自身利润最大化的封闭型组织形式因而难以为继,追求联合利润最大化的开放型组织形式呼之欲出。根据推论1,平台过高的加价能力会损害合作伙伴利润分成从而降低现有组织形式(封闭型) 的利润表现,增强备择组织形式(开放型) 的吸引力,从而推动美国运通平台“封转开”变革。

单位交易成本高企是美国运通“封转开”的第二股推力。与维萨和万事达等竞争对手单笔0.001美元~0.004美元的成本相比,在美国运通“封转开”之前的,其单笔业务处理成本长期处于高位并保持高企趋势。Bankscope——全球银行与金融机构分析库的季度数据显示,2006-2008年,美国运通单笔业务成本最低为1.8美元(2007年第四季度),最高为2.1美元(2008年第四季度),远高于行业内市场领导者的平均成本。根据本文推论1,单位交易成本提高将降低现有组织形式(封闭型) 的运行绩效、增强备择组织形式(开放型) 的比较优势,从而推动美国运通“封转开”改革。

完成“封转开”改革后,美国运通支付平台依靠会员机构的力量于2010年末首次在交易量和市场份额上双双超过万事达,取得并至今保持其全美第二大银行卡支付平台的市场地位 具体数据来源于PaymentsSource发布的《Quarterly U.S. Credit and Charge Card Payment Volumes》,2014年2月18日,http://www.paymentssource.com/statistics/.。更为重要的是,美国运通公司后续年份的盈利水平对“封转开”改革做出了即时有效的响应。撇开2008年当年利润合并的干扰,2009年第二季度起,美国运通公司税前利润开始持续增长,并于2010年第二季度一举超越了2007年第二季度创造的历史高度。

(二) 中国银行卡支付平台“封转开”改革的低效率成因具体到中国情境,2002年3月中国银行卡市场80多家金融机构放弃原有的封闭型支付网络,发起设立了开放型支付组织——中国银联;发起人以及后续加入的金融支付企业则成为中国银联会员机构,通过交易抽成盈利旧方案从2004年3月1日起实施,详见中国人民银行批复的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》,http://www.pbc.gov.cn/publish/bangongting/82/1668/16687/16687_.html;新的收费方案于2013年2月25日实施,替代了2004版方案,详见《国家发展改革委关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知(发改价格[2013]66号)》,http://www.gov.cn/zwgk/2013-01/21/content_2316970.htm.。然而,Fu et al.(2012)认为中国银行卡支付清算市场“封转开”改革及其直连模式强化了垄断,降低了市场运行绩效。本文基于命题2和推论1,结合当时国内银行卡支付清算市场的事实,探索低效率的潜在成因。

一方面,平台内部过度竞争弱化了开放型组织形式的优势。虽然中国银联主导的银行卡支付清算市场具有行政垄断(曲创和朱兴珍,2015) 和自然垄断(傅联英,2011b) 双重特征,但是,银联平台内部(特别是收单市场) 却处于过度竞争状态。在支付流程内,发卡环节保有408家银行竞争持卡人,收单环节活跃着近500家合格成员机构(265家非金融收单机构和219家银行收单机构),收单机构间“套码”、“切机”和“直连”等违规竞争乱象频现。平台内部过度竞争的结果就是负向竞争效应占主导,销售毛利率(加成率) 微薄。根据傅联英(2013)提供的数据,银行卡收单毛利率长期维持在1.3%-1.5%,个别收单机构毛利率仅为0.85%。收单市场陷入了“追求规模效应—恶性竞争、违规经营—拉低整体费率—更加迫切地追求规模效应、恶性竞争”的循环中详见财新网报道的中国银联党委书记、副董事长、总裁时文朝演讲,《时文朝内部新年寄语:不一样的银联》,2015年01月04日,http://finance.caixin.com/2015-01-04/100770575.html。依据命题2和推论1,支付平台生态圈内部需要的是适度竞争,内部过度竞争(表现为极低的毛利) 势必降低中国银联的运行绩效。

另一方面,成员机构单位交易成本趋降导致开放型支付平台的比较优势难以彰显。数据显示,成员银行银联卡(特别是借记卡) 支付交易的单笔成本随着技术的进步业已显著下降,全流程交易成本占支付本金的比例仅为0.34%~0.67% 数据来源:中国银联战略发展与法律合规部,《国内银行卡产业发展现状与趋势》,2011年1月6日,http://wenku.baidu.com/view/c9e0534f767f5acfa1c7cdfd.html?re=view.;并且,随着会员机构在资本、技能和需求方面的规模经济性日渐突出,单位成本还在不断下降;这样的话,银联作为中心缔约人在协调成员机构分担成本方面的功能不可避免地开始弱化,以至于银联的成员机构(特别是兼具发卡和收单功能的商业银行) 有绕过(Bypass) 银联支付平台私下完成交易的动机。根据推论1,单位交易成本的下降反而会制约了开放型组织形式(中国银联) 发挥其比较优势。

综上,本文认为,上述特征事实及其交互作用可以部分地解释为何中国银行卡支付市场组织形式“封转开”改革后,中国银联支付平台运行绩效不升反降。那么,如何采取有效措施改善中国银联乃至整个支付市场的运行绩效呢?

(三) 运通平台与银联平台比较分析及管理启示美国运通支付平台和中国银联支付平台“封转开”的表现形式都是在批发市场引入交换费间接调节成员机构定价行为。然而,两者转型的效果却存在显著的不同,其成因固然有市场成熟度差异、监管政策差别等外部因素所致,但运作经验差距绝对不容小视。“后银联时代”,比较分析运作经验这类非系统性因素,对提升中国银联支付平台的运行绩效或许更加具有管理实践意义。

1. 明确功能定位,保持超然独立。平台开放对平台运营方的核心要求是,在与成员机构共创价值的同时共享价值。美国运通、维萨等开放型支付平台(四方模式卡组织) 的魅力之处在于平台转接清算方的超然独立性,坚守不与成员机构发生利益纠葛的底线。作为平台转接清算方的中国银联,利用旗下收单机构与商户间建立的“直连模式”是一种半封闭结构,违背了开放型支付平台的宗旨,侵蚀了收单市场其他主体特别是第三方收单机构的核心利益。无论是在国内市场还是国际市场,中国银联务必明确地将其全部功能和业务范围限定在支付链条的最后一环——转接清算环节,不涉足竞争性发卡环节或收单环节,致力于联合利润最大化目标,提升自身作为平台整合者的价值,支持成员机构和其他商务应用开放接入,坚守开放型支付平台超然的独立性。

2. 推动定价机制改革,形成差别化费率。尽管国内支付清算服务市场化运行序幕业已开启,但是银行卡支付平台费率市场化改革却尚未完成。国家发展改革委直接制定并调整支付清算批发价格和零售价格,中国银联目前并不具有充分的自主定价权,其服务收费受制于政府指导价。市场化的运行模式与僵硬化的定价机制构成了中国银行卡支付市场的主要矛盾,现行定价方式虽然节约了谈判成本却损失了费率结构弹性,严重挫伤支付平台成员机构的努力动机。较之于政府指导定价方法,美国运通、维萨等开放型支付平台在清算环节执行的交换费集中制定方式兼顾了成员机构利益诉求、产品行业差异和成本结构差别,设计精细的价格阶梯,成员机构则基于差异化交换费设计差别化终端费率。交换费集中制定方式被证明是一项富有效率的价格决定机制,为国外各大开放型支付平台所采用。为顺应金融市场化潮流、提升支付平台运行效率,政府职能部门有必要推动定价机制改革,让银联平台内部成员机构基于固定成本差距、变动成本差异商定交换费。

3. 规范平台内部竞争,营造良好的支付生态圈。银行卡支付服务涉及行业跨度虽广但产业链条短,会员机构不可避免地存在业务雷同、客户重合等直接竞争关系,需要统一的规则、标准来规范内部竞争。收单市场过度竞争是我国银行卡支付市场的痼疾,并未因金融支付牌照的发放和清算协会的组建而治愈,需要在夯实运行制度的基础上鼓励良性竞争。万事达、美国运通、维萨等开放型支付平台素有“轻资产、强关系、重制度”传统,交换费集中设定规则、双重会员制、董事会集中管理等完善的制度安排保障了平台有序运行和内部良性竞争。中国银联应该以更加开放的姿态推进会员制制度建设,吸纳合格的非银行类独立收单机构成为其股东以获得会员机构身份,协同改善银行卡受理环境,终结收单市场野蛮竞争格局,防范银联平台“被旁路”(Bypass) 的风险;与此同时,完善银联平台内部运行制度,通过账户身份规则、业务流程规则和定价机制遏制收单机构(特别是第三方收单机构) 恶性价格竞争再现;统一标准、提升品牌,加快推进“网上银联平台”、“移动银联平台”和“跨境银联平台”建设进程,推进银行卡支付渠道的多样化,线上线下互补实现收单机构间差异化竞争,逐步建成和谐的支付生态圈。

七、 全文结论与不足之处作为一项具有系统重要性的功能型金融基础设施,支付平台的运行模式较之于其他双边平台独具一格,但其开放与封闭战略选择依然遵循成本-收益比较基准。本文基于双边市场定价模型,比较分析了开放型支付平台与封闭型支付平台的运行绩效(利润水平) 差异及其对平台组织形式转型选择的启示。研究发现,在二部定价模式下,开放型组织形式较之于封闭型组织形式具有明显的利润优势,“开放胜过封闭”定律成立。然而,在会员费定价模式下,开放型组织形式难有优势,“开放胜过封闭”定律并不成立。在交易费定价模式下,如果平均价格效应足够弱,那么封闭型支付平台占优,“开转封”为上策;倘若平均价格效应足够强,那么开放型支付平台占优,“封转开”乃上策;当平均价格效应等于某特殊值时,两类平台利润无差异,两类组织形式皆可作为目标模式,既定模式下平台转型的内部动力消失。就平台运行绩效差异的决定机制而言,平均价格效应增强、加价能力提高、单位成本上升都将扩大开放型平台的比较优势,反之则反是。

在现有文献持续争论非平台型企业“是否需要平台化”和“选择何种平台化”的基础上,本文则继续向前一步,重点回答了平台化转型完成之后,平台型企业在封闭式运行与开放式运行间“何时转型”与“如何转型”问题,研究结论对支付平台组织形式转型的时机把握和路径选择有一定指导意义。

当然,本文也存在一些不足之处。例如,理论部分重点分析了三项因素对支付平台利润差异的影响,但在案例分析中囿于平均价格效应数据的可获性,只分析了加价能力和单位成本两项因素在支付平台“封转开”及其绩效评价中的作用。本文命题、推论和案例表明,支付平台组织形式转型具有明显的自选择效应,作为展望,本文认为可以运用内生转换回归模型对平台转型选择及其绩效差异进行因果识别。