中国改革开放以来,在三十多年的时间里,经济飞速发展,取得了令世人瞩目的成就,从某种意义上说,这在很大程度上应该归功于中国逐步融入世界经济和所进行的渐进式改革。但就在中国与世界各国(地区) 的经济交往越来越密切、对外一体化程度越来越高之际,一些研究表明中国国内市场整合水平却不高。反观世界各主要国家的经济发展历史我们发现,一国通常是在国内市场充分整合之后才会逐渐提高对外市场一体化程度,目前的这种现状使得中国无法充分利用国内、国外两个大市场为经济发展服务。随着三十多年的高速增长,中国经济发展水平已经达到了一定的高度,未来经济的持续增长将会越来越倚重内、外两个规模经济效应的发挥。利用外部市场规模经济效应为中国经济发展服务的途径常常会受到各种干扰而难以长期为继,这就需要我们充分利用国内大市场的规模经济效应为中国经济发展服务。中国是世界第一的人口大国,市场潜力巨大且尚未被充分开发,如果能建立起统一的国内大市场,充分发挥国内各地区之间的比较优势就能源源不断地享受到国内市场规模经济效应带来的好处,同时,这也将会成为我国经济持续、健康、稳定发展的不竭动力。

我国目前正处在由计划经济向市场经济的转轨过程中,而一国内部市场分割是转型经济体在转轨过程中经常出现的现象,上世纪八十年代末九十年代初“苏东巨变”以后,独联体和东欧国家在从计划经济向市场经济转变过程中,在国内都程度不同的出现过地方保护主义和区际间贸易壁垒,从而导致国内市场分割现象比较普遍,尤其像俄罗斯这样有着辽阔地域的国家,这一现象尤为严重。中国自1992年中共中央十四大明确提出建立社会主义市场经济体制以来,一直致力于推进计划经济体制向市场经济体制的转变,建立社会主义市场经济体制的一个重要方面就是要打破地区间的分割与封锁,不断提高我国的市场整合水平,在全国范围内形成一个统一、竞争、开放、有序的大市场。

二、 文献综述自Young(2000)的一篇研究中国国内市场整合的开创性文献以后,中国国内市场一体化问题一直是学术界的一个研究热点,众多国内外学者都加入到这一问题的研究中来,尽管不同的学者在研究思路、方法和结论上各不相同,但研究的起点却是相同的,即都要对国内市场整合水平进行测度。在现有文献中,测度市场整合水平通常有四种方法,即:生产法、贸易法、价格法和经济周期法,下面对各方法逐一进行说明。

生产法是通过分析各地区的产业结构及专业化分工状况,计算地区之间的产业结构相似度、地区专业化指数和行业集聚程度等指标,以反映地区间的市场整合程度,该方法简单易行,数据的可得性也较好。Young(2000)利用1978-1997年制造业数据分析了中国各省区与全国制造业整体产出结构的离差系数及变化情况,发现在中国渐进式改革进程中,大部分省区的制造业结构呈现出收敛的趋势,各地产出结构趋同现象严重,故省区间的市场是分割的。白重恩等(2004)使用Hoover地方化指数对中国各省区的专业化分工水平进行了测算,结果发现各省区间的专业化程度在提高,产业结构呈现出差异化发展的趋势,国内市场整合水平在提高。范剑勇(2004)研究了中国1980-2001年区域专业化和产业集中度的变化,结果显示,虽然中国省区间专业化水平和市场整合程度有所提高,但与发达国家的国际比较来看,国内市场一体化水平整体较低。胡向婷和张璐(2005)的相关研究也表明省区间产业结构的差异在增大,国内市场整合水平趋于上升。

贸易法一般是通过贸易流量、边界效应、贸易成本的大小及其变化来反映中国国内市场整合水平及其变化趋势的。Naughton(1999)利用投入产出表数据对中国1987-1992年25个省区的省际贸易和国际贸易进行实证研究的结果表明,国内各省省际贸易的输出额和输入额占本省GDP的平均比重分别为49%和53%,而各省国际贸易的进出口额占本省GDP的平均比重分别为20%和15%,同时,1987-1992年期间省际贸易的增长速度高于国际贸易。据此Naughton认为,中国省际贸易比国际贸易更为活跃,且呈现出随时间增强的趋势,故中国国内市场是趋于整合的。Poncet(2003a, 2003b, 2005) 根据1987、1992、1997年中国地区投入产出表的数据分析了中国省际间贸易状况,结果发现边界效应上升的趋势明显,国内市场有向非一体化发展的危险。赵永亮等(2008)、范爱军和孙宁(2009)、行伟波和李善同(2010)的研究都表明中国省际边界效应有上升趋势,国内市场趋于分割。Xing和Li(2011)基于更一般化的模型设定,采用中国省际增值税数据以间接反映省际贸易规模,结果发现边界效应比Poncet的要低得多,且比同期美国和加拿大的还要小,因此认为中国国内市场是趋于整合的。贾伟和秦富(2014)基于边界效应的研究也发现,中国国内市场正处于整合过程中。许统生等(2013)基于Novy(2013)、Wong(2012)的方法测算了2002和2007年国内省际贸易成本,结果显示省际贸易成本虽有所下降,但降幅较小,与美国的州际贸易成本相比,中国的省际贸易成本所反映的国内市场一体化水平较低。

价格法以一价定律为基础,通过检验不同省区间相对价格是否收敛来判定市场的整合状态,并通过相对价格的动态波动来反映市场一体化的发展趋势,该方法具有较坚实的理论基础,近些年来,很多研究市场整合的文献都是采用该方法来测度市场整合水平的。Young(2000)利用1986-1999年中国省区间工业投入品和农产品价格数据分析了地区间产品价格差异,结果发现产品价格差异较大且没有呈明显的下降趋势,反而出现了价格差异扩大的倾向,因而他认为中国国内市场是趋于分割的。Fan和Wei(2006)使用面板数据单位根检验以及ESTAR模型研究了1990-2003年中国36个主要城市93种商品的市场整合情况,结果显示大多数商品的价格是符合一价定律的,这表明中国国内市场是整合的。桂琦寒等(2006)、陈敏等(2007)、陆铭和陈钊(2009)基于Parsley和Wei(1996, 2000, 2001) 的方法,通过分析中国28个省区1985-2001年9类商品相对价格指数的方差变化情况发现,省区相对价格的波动经历了先扬后抑的过程,这说明中国的区域市场自改革开放以来呈现出整合趋势。张应武和李小瑛(2010)对中国31个省区相对价格水平的单位根检验表明,中国大部分省区的市场是整合的。宋冬林等(2014)使用1990-2012年省级面板数据,基于相对价格法的研究发现,国内区域市场呈现出整合趋势,但东部地区市场分割程度明显高于其他地区。李雪松和孙博文(2014)基于相对价格法对长江中游地区鄂湘赣皖四省的研究表明,四省总体市场整合程度不断提高,但湘鄂两省市场有分割趋势。张淑芹等(2015)基于相对价格收敛的视角研究了山东经济圈商品市场一体化的特征,认为虽然山东经济圈及圈内各区域的商品价格在长期中趋于收敛,但圈内各区域间的一体化水平仍有较大差距。

经济周期法是通过计算省区间经济周期的同步性(协同性) 来间接反映国内市场的整合水平的方法,最初该方法多用在研究国家间市场一体化问题上,但近来一些学者也用它来研究国内市场整合问题。Poncet和Rondeau(2004)使用中国30个省区1992第2季度至2004年第2季度的就业数据,通过测度省区间经济周期同步性以反映国内市场整合程度。徐勇和赵永亮(2007)分析了国内省区间实际产出波动的同步性,结果发现中国省区间经济周期同步性随着改革的深入而逐渐提高,国内市场逐渐趋于整合,但不同地区之间呈现出明显的差异化特征,西部地区各省区经济周期的同步性要明显低于东、中地区。黄玖立等(2011)研究了1952-2009年中国省区实际GDP的周期协同性,结果显示,改革前后经济周期协同性的走势完全不同,呈现出“先下降,后上升”的V型特征。许统生和洪勇(2013)采用Cerqueira和Martins(2009)的C-M同步化指数法对国内省区间经济周期同步性进行了研究,结果表明省区间经济周期同步性水平总体偏低,且没有表现出明显的上升趋势,这表明中国国内市场整合水平总体较低。

上述测度市场整合水平的方法都有各自的优点,但也存在一些缺陷。生产法用产出结构、地区专业化水平来反映市场整合程度缺乏理论基础,产业结构和专业化程度与市场整合水平之间没有必然的联系,从理论上说,存在着在市场整合程度不变甚至是恶化的条件下地区专业化程度提高的可能性;在使用贸易法测度市场整合水平时,很难排除规模经济、要素禀赋等因素的影响,同时,当商品间具有较高的替代弹性时,很小的价格变化都会引起贸易流量的显著变化(Parsley and Wei, 1996、2000、2001),而这些变化并不是由市场整合水平的变化引起的;现有文献在使用价格法测度市场整合水平时,通常是使用某一类或某几类商品的价格指数,因而所测度的结果并能不代表整个商品市场的整合水平,另外,以一价定律为基础的价格法在测算市场整合水平时所需的应是价格水平,而不是现有文献中所使用的价格指数;价格指数差异与价格水平差异没有必然联系,较大的价格指数差异不一定代表价格水平会有较大差异,同样的,价格指数比较接近也不必然表明价格水平就相差不大,而一价定律的要求是两个地区价格水平保持一致,而不是价格指数相同。用经济周期同步程度来反映市场整合水平也存在一定问题,即:较高的经济周期同步性有可能不完全是由较高的市场整合水平引起的,还存在其他一些因素也会影响经济周期的同步程度。

鉴于上述方法存在各种缺陷,本文在测度国内市场整合水平时借鉴Gluschenko(2010)、Gluschenko和Karchevskaya(2010)的思想,该思想的核心是:通过某一地区商品价格与该地区需求联系的密切程度来反映某地的市场整合水平。基于该思想来测度一国国内市场整合水平的方法在此前有关研究中还从未被使用过,因此,本文能在一定程度上丰富测度市场整合水平的方法。本文所使用的方法和“价格法”的理论基础都是“一价定律”。此外,本文除了像现有文献一样分析市场整合水平的影响因素外,还进一步对市场整合水平的变化进行了因素分解,这使我们不但能了解各因素影响市场整合的方向,还能知道各因素对市场整合水平的变化究竟有多大贡献,基于此我们能够提出更有针对性的政策建议。

本文余下内容安排如下:第三部分测度1992-2011年中国国内市场整合水平,基于测度结果,对20年间国内市场整合的特点进行论述,第四部分先从理论上探讨各因素影响市场整合的机制,然后建立计量模型实证分析国内市场整合水平的影响因素,第五部分研究各影响因素对市场整合水平变化的贡献,最后是结论与政策建议。

三、 国内市场整合水平测度 (一) 测度方法通常一国任一商品市场是由空间上相互分离的众多子市场构成,如果该商品的价格在不同的子市场之间存在差异,在没有交易成本的情况下,市场上的参与者可以通过低买高卖的套购行为从中牟利,套购活动会使得不同子市场之间的价格差异逐渐缩小直至消失,“一价定律”得以成立,该市场就可以被认为是完全整合的。市场是完全整合的意味着商品在不同地区之间流动不会受到任何阻碍,不同地区的子市场就像单一的统一市场在运转,反之,如果商品跨地区流动受到阻碍,则该市场就是分割的,不同地区的子市场的价格就会存在差异。一般地,当一国市场整合水平较高时,如果该国某一地区某种商品的本地需求增加,短时间内,该地区该种商品的本地供给不会有太大变化,因此,该种商品在该地区的价格就会上升,由于该国市场整合水平较高,使商品的套购成本比较低,该商品在不同地区间的价格差异会导致大量低买高卖的商品套购活动,充分的商品套购会使该地区该种商品的供给大幅增加,从而使该地区该种商品的价格下降,价格差异会逐渐缩小直至等于商品套购成本,因此,本地需求增加并不会导致本地价格明显上升;反过来,如果一国市场分割程度很高时,较高的商品套购成本会极大阻碍套购活动的开展,本地需求增加就会导致本地商品价格明显上升,由此可见,当一国市场整合水平较高时,某地的商品价格与该地区的需求不会存在密切的关系,而当一国市场整合水平较低时,某地的商品价格就会与该地区的需求存在较密切的关系。因此,可以从本地商品价格与本地需求联系的密切程度来衡量某地的市场整合水平。具体地,本文通过对下式的估计以反映某地区的市场整合水平。

| ${P_i} = \alpha + \beta {D_i} + {\varepsilon _i}$ | (1) |

其中,Pi、Di表示地区i某一商品的价格和需求,εit为随机扰动项。(1) 式中的β就可以用来表示地区i某一商品市场在给定年份的市场整合程度。如果β=0,就表明价格Pi不依赖于需求Di,该商品市场就是完全整合的;如果β>0,说明Pi在一定程度上依赖于需求Di,该商品市场就不是完全整合的,存在一定程度上的分割,β越大,市场整合程度越低。由于本文所关心的是总体商品市场整合或分割的状况,而不是只研究某一种商品的市场整合程度,因而,在实证分析时所使用的价格并不是单一商品的价格,而是采用市场总体价格水平,此外,由于需求数据无法直接得到,故在估计时使用社会消费品零售总额数据来代替。

从(1) 式可知,对于某一给定年份,地区i只有一次观测数据,因而无法估计得到β的大小,为此将(1) 式写成如下形式:

| ${P_{ij}} = \alpha + \beta {D_{ij}} + {\varepsilon _i}$ | (2) |

其中,Pij是指地区i与地区j(j = 1,2,3,…N;j≠i) 的价格之差,即:Pij=Pi-Pj,Dij是指地区i与地区j(j =1,2,3,…N;j≠i) 的需求之差,即:Dij=Di-Dj,(2) 式能解决观测次数不足的问题,在(2) 式中,对地区i而言,其观测次数为N-1,因而能估计出β的大小。此外,(1) 式中所衡量的市场整合程度的β系数本质上是地区i与其他各地区市场整合程度的平均值,因此,使用该地区与其他地区的比较数据进行估计恰好能反映出该地区与其他地区平均的市场整合程度。

对一个幅员辽阔的国家而言,由地理距离造成的市场分割是难以避免的,如果不对地理距离加以控制,会导致(2) 式所估计的β系数变大,从而使市场分割程度被高估。故在(2) 式右边加入地理距离以得到如下的(3) 式,这样我们所测度的是不受自然因素影响,而只与人为因素有关的市场整合水平,我们可以称之为“净”市场整合水平。①

① 由于地理距离是客观存在且无法改变的,市场整合水平的改善只能从人为因素方面想办法,故本文所测度的“净”市场整合水平更具现实意义。

| ${P_{ij}} = \alpha + \beta {D_{ij}} + \gamma DIS{T_{ij}} + {\varepsilon _i}$ | (3) |

本文拟使用(3) 式对中国30个省、自治区、直辖市在1992-2011年的市场整合水平进行测度,②以揭示自1992年市场化改革以来中国国内各省区市场整合的发展状况。由于测度任一省区在任一年份的市场整合水平都需要利用(3) 式进行一次估计,故测度30个省区20年的市场整合水平理论上需要进行600次估计,但重庆市在1997年才设立为直辖市,因此,重庆市1992-1996年这5年的数据无法获得,故最终我们需要利用(3) 式进行595次估计。此外,由于价格和需求存在着双向影响关系,因此,在用(3) 式进行估计时,必须要考虑这种双向影响所导致的内生性问题,内生变量会造成估计系数的有偏和非一致性,使估计结果严重失真。为此,在实证分析中使用需求变量的滞后项(滞后一期) 这一工具变量来解决内生性问题,此外,本文还使用了滞后两期和三期的需求作为工具变量进行估计,所得的结果并没有发生大的变化,表明从(3) 式估计得到的市场整合水平的结果是稳健的。③

② 本文研究样本包括除西藏之外的全国其他30个省区。

③ 本文后续使用的市场整合水平是基于滞后一期的需求从(3) 式估计得到的。

(二) 数据说明 1. 各省区价格水平本文使用国内30个省区1992-2011年的总体价格水平数据进行实证分析。由于现有的各种统计年鉴和数据库通常只有价格指数的数据,要得到各年价格水平的数据必须要先知道某一基年的价格水平,然后再根据各年价格指数计算得出各年的价格水平。为此,本文使用Brandt和Holz(2006)所测算的1990年中国30个省区的价格水平,在此基础上根据各省区相应年份的商品零售价格指数(RPI) 计算得到本文所需的价格水平数据,RPI数据来源于各年各省区的统计年鉴。

2. 各省区需求水平由于现有各种统计年鉴和数据库都没有报告需求数据,因此,只能采用与需求较为相近的支出数据来替代,具体地,本文在估计过程中使用的是社会消费品零售总额(用人均值表示,以剔除省区经济规模不同的影响) 数据,该数据来源于各年各省区的统计年鉴。为了剔除社会消费品零售总额中的价格因素,后续研究中使用商品零售价格指数(RPI) 将其折算为按1992年不变价格计算的实际变量。

3. 省区间的距离本文中采用的地理距离是指各省区省会城市之间的球面距离,数据来源于最新版的Google Earth。在实证分析中,价格水平、社会消费品零售总额和地理距离都已取了自然对数。

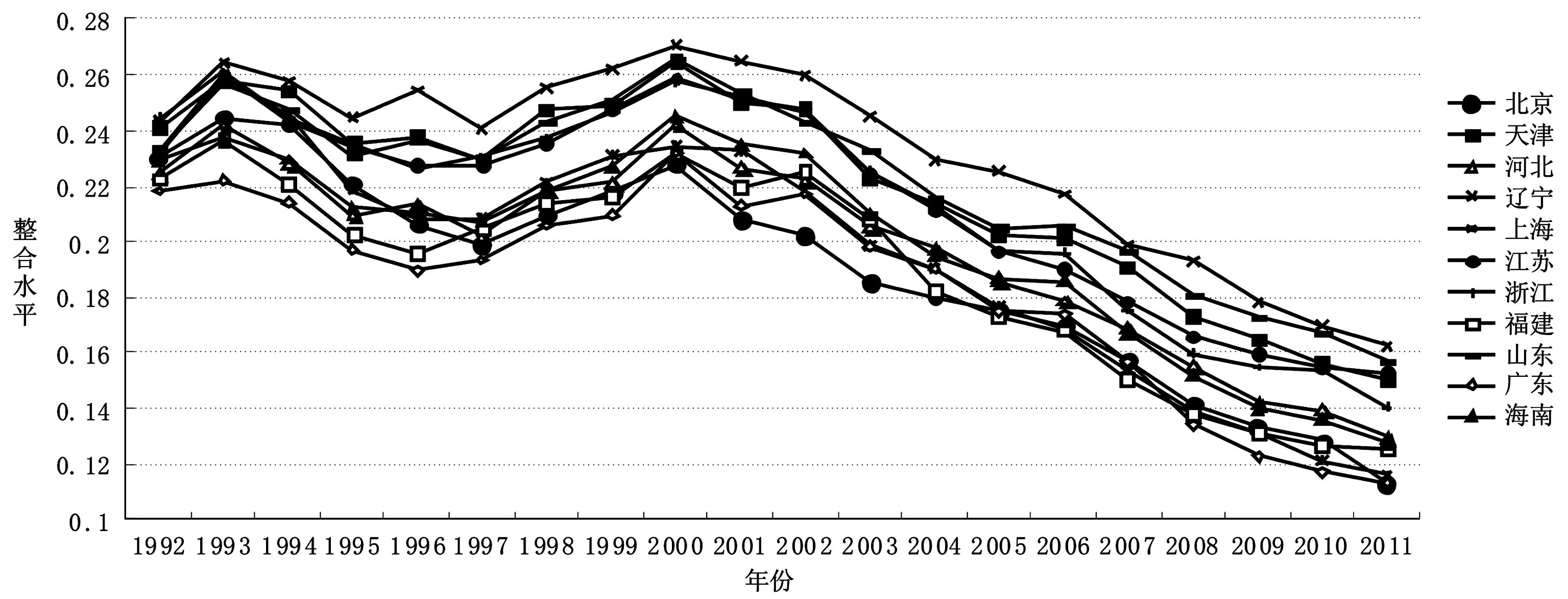

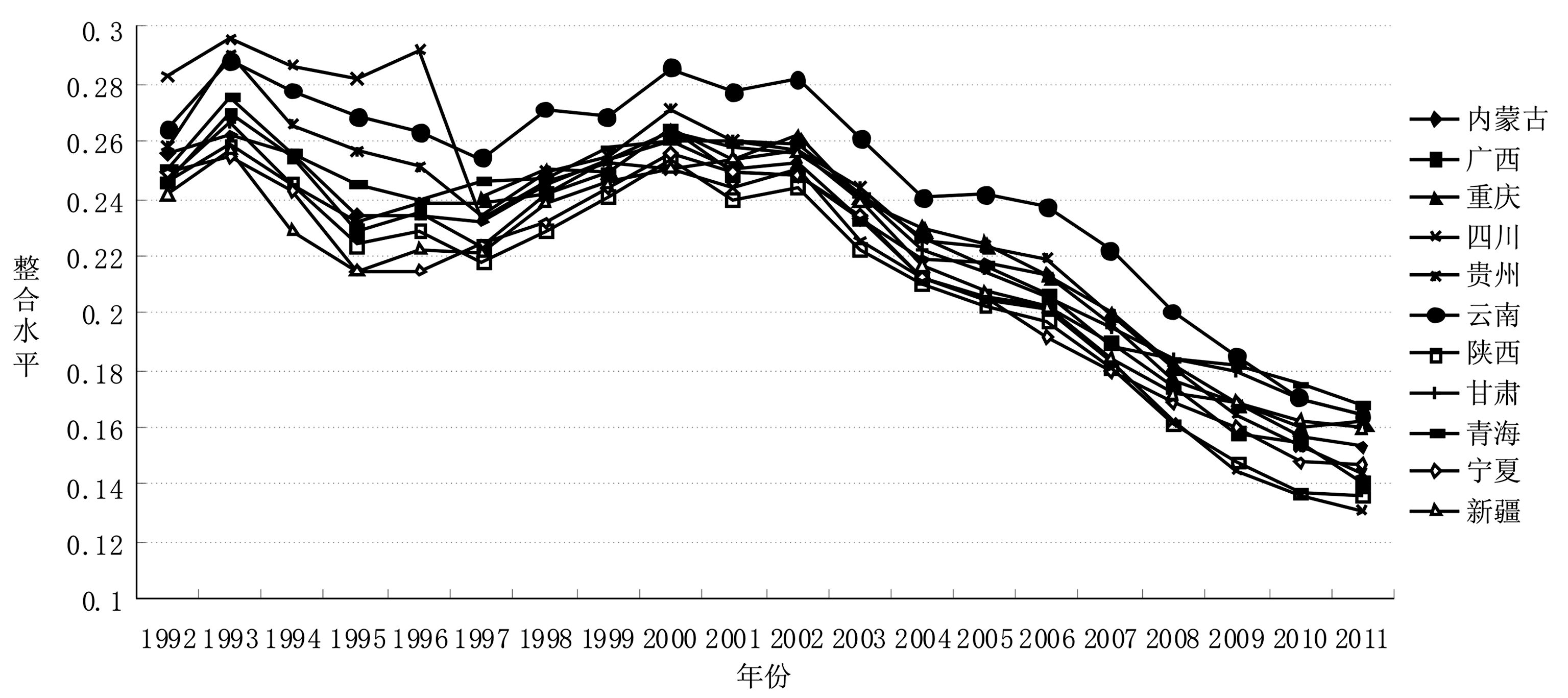

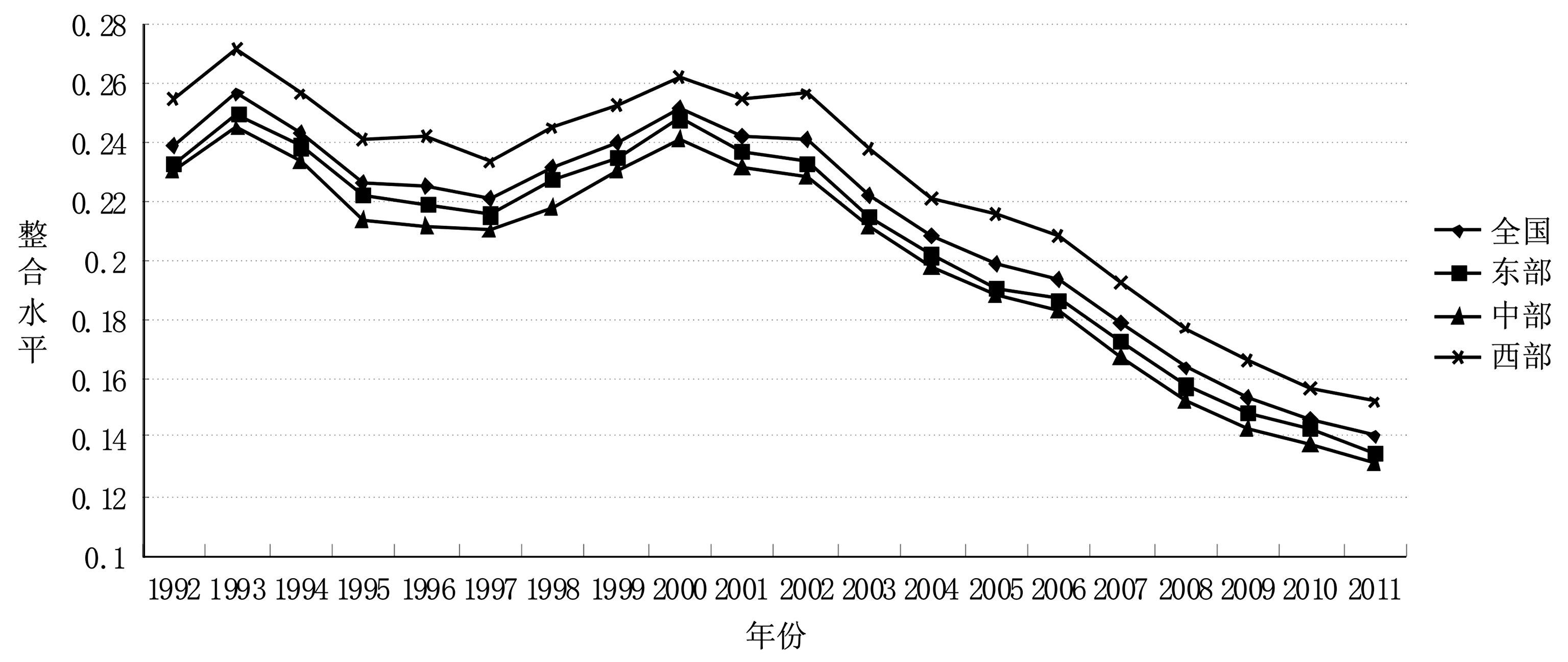

(三) 测度结果及分析对中国30个省区1992-2011年市场整合水平的测度结果如图 1-4所示,图 1-3分别给出了东、中、西部各省区的市场整合状况,图 4给出了全国和东、中、西部地区平均的市场整合水平。通过观察图 1-4我们发现20年间我国国内市场整合状况存在以下一些特点:

|

图 1 1992-2011年东部各省区整合水平 |

|

图 2 1992-2011年中部各省区整合水平 |

|

图 3 1992-2011年西部各省区整合水平 |

|

图 4 1992-2011年全国及各地区整合水平 |

第一,不管是从各省区的市场整合情况(图 1-3),还是从全国和各地区平均的市场整合状况(图 4) 来看,我们都可以将样本区间划分为1992-2001年和2002-2011年2个时期。在前一个时期,市场整合程度经历了较大的波折,某些省区的市场整合水平甚至有所下降,这很可能是因为在市场化改革启动后的头一些年中,各地方政府并没有完全贯彻实行中央政府的改革意图,而是只着眼于本地经济发展,或明或暗的制定和实施一些有碍于全国市场一体化进程的政策措施,使得改革进程经历了一些反复。在后一个时期,市场整合程度有了明显的提高,并且其一体化程度呈逐年上升之势,这与前一个时期出现较大反复的状况截然不同,之所以如此,其原因在于任何新生事物在诞生之初都不可能是一帆风顺的,会经历各种磨难,市场化改革也不例外,在经历了改革之初的阵痛之后,市场化进程便迎来了发展时期,特别是随着我国2001年加入世贸组织,激烈的国际竞争使各省区地方政府充分认识到为了增强本地企业的竞争力,就必须要让本地企业先在国内竞争中得到锻炼,因此,各地方政府在对待市场化改革的态度上有所转变,由消极被动变积极主动,各地方政府逐渐开始减轻或者废除过去所实施的各种地方保护措施,从而使国内市场一体化有了较大的发展。因此,单从市场整合的角度来看,我国的市场化改革也已经取得了不小的成就。

第二,从图 4来看,各地区市场整合水平存在一定差距,具体地,中、东部地区市场整合水平相对较高,西部地区市场整合水平相对较低。中部地区市场整合水平较高是因为中部各省区通常是作为东、西部省区间经贸往来的“桥梁”,起到了中介的作用,这使得中部各省区与其他省区的经贸往来就更为密切,故中部地区总体的整合程度就高;由于东部地区改革的步伐快于其他地区,使经济发展水平和技术水平高于其他地区的同时,其土地、劳动力等成本优势也会先于其他地区逐渐丧失,此时规模经济效应在经济发展过程中所起的作用就越来越重要,而规模经济的发挥需要一个统一的国内大市场作为基础,因此,经济越发达的地区就越希望提高其市场整合水平以充分发挥规模经济效应。西部省区与中、东部省区相比既无法起到“桥梁”的作用,在经济发展水平和技术水平上也都处于劣势地位,故其市场整合程度较低就不足为奇了。

第三,观察图 1到图 4我们发现,虽然东、中、西部地区市场整合程度有所不同,但各地区市场整合水平在20年间发展状况的同步程度却较高。这种较为同步的市场整合状况可以借鉴国际贸易中常见的“以邻为壑”和“以牙还牙”政策加以解释。当某个省区想促进本地经济发展而采取地方保护政策时,会牺牲其他省区的经济利益,因此,其他省区为了保护自身的利益就会争相模仿,此时,所有省区的市场整合程度都会下降,当国内市场分割严重到一定程度时就会引起中央政府的关注,中央政府会通过各种政策措施敦促各地方政府废除那些反市场化的措施,在中央政府统一的政策的引导下,各省区就会程度不同的放弃一些地方保护措施,故所有省区的市场整合程度就会上升。

第四,30个省区在1992-2011年平均的市场整合水平及其变化情况由表 1所示。第二、三列分别给出了各省区在20年间平均的市场整合水平及其对应的排名情况,在市场整合水平排名前十位的省区中,中部和东部地区各占5个,西部地区则没有,这与图 4所反映的中、东部地区市场整合水平相对较高,西部地区市场整合水平相对较低情况是一致的。第四、五列分别给出了20年间市场整合水平的变化及其对应的排名情况,从东、中、西部地区市场整合水平的变化情况看,西部地区市场整合水平的改善程度最高(平均为0.1024),中部次之(平均为0.0991),东部最低(平均为0.0969);从市场整合水平变化的省区排名看,前十位有5个来自西部地区,而来自中、东部地区的分别只有2个和3个,这都说明西部地区市场整合水平虽然较低,但相对中、东部地区而言却有较大改善。之所以如此,主要是因为西部地区的历史原因造成了市场化改革之初西部地区市场整合水平较低,但随着2000年国家西部大开发政策的出台,西部地区各省区与其他省区的经贸往来逐渐频繁起来,与其他省区的整合程度迅速提高,逐渐缩小了与其他省区在市场整合水平上的差距。

四、 市场整合影响因素的实证分析 (一) 模型设定在前文分析中国国内市场整合水平的基础上,接下来本节研究哪些因素在何种程度上会对中国国内市场整合水平造成影响。基于对已有国内外文献的回顾和总结,本文把影响市场整合的因素划分为三类,第一类是对外开放的因素;第二类是与地方政府保护有关的因素;最后一类是与基础设施建设有关的因素。

| 表 1 1992-2011年30个省区市场整合水平及其变化 |

首先我们讨论对外开放对国内市场整合的影响机制。本文在研究对外开放对国内市场整合的影响时,采用外贸依存度和吸收的FDI占GDP的比重这两个指标来衡量对外开放水平,而这两个衡量对外开放水平的指标对国内市场整合影响的机制是不同的。外贸进出口对国内市场整合的影响比较复杂,其作用并不是单一的,它既有可能对国内市场整合产生积极的促进作用,又有可能会阻碍国内市场一体化的进程。具体来看,在对外贸易水平较低时,各种关税和非关税壁垒较高,地方经济封闭程度较高,地方政府能够相对容易地实行市场分割和地方保护主义措施,此时对外贸易的扩大很可能会形成对国内贸易的替代作用,这会提高国内市场的分割程度(Poncet, 2003a, 2003b);随着对外贸易水平的不断提高,特别是我国加入WTO以后关税水平大幅下降,市场环境逐渐趋于竞争性的条件下,地方政府再实行市场分割和地方保护的成本就越来越高,这就会使地方政府不得不逐渐减少分割市场的活动(Li et al., 2003),此时对外贸易的扩大会促进国内贸易的开展,从而提高国内市场的整合水平,故以外贸依存度衡量的对外开放对国内市场整合的影响应该是非线性的,当对外贸易水平较低时,对外开放水平的提高可能会使国内市场趋于分割,而当对外贸易水平进一步上升时,对外开放水平的提高可能会使国内市场趋于整合。

FDI对国内市场整合的影响机制不像外贸进出口那么复杂,它对国内市场整合只具有单一促进作用。首先,外资企业进入国内会根据比较优势和区位优势的不同在各省区设立分支机构,从而形成众多跨省区的合资、合营企业集团,这会必然会加强不同省区间的区域经济合作,提高国内市场一体化水平;其次,外资的大量涌入会使企业形式趋于多样化,降低国有企业在国民经济中的比重,因而能显著降低地方政府非市场化行为的有效性。

2. 地方政府保护在现有财政分权和官员晋升的体制下,地方官员通常会出于本地经济利益和自身仕途的考虑而实行分割市场和地方保护主义政策。由于直接测度地方政府的保护行为和对经济的干预程度比较困难,故本文按照现有文献通常的做法,根据政府保护的动机和手段这两个方面对地方政府保护行为进行间接度量。从动机上看,地方政府保护干预本地经济的一个重要目的是为了尽可能地降低本地的失业水平,因为失业不仅仅是经济问题,也是社会问题。失业会使本地产出水平下降,损害本地经济增长,同时还会影响社会治安,严重时甚至会引起社会动荡。从手段上看,地方财政是地方政府实行分割市场和地方保护措施的基础,财政支出占地方经济总量的比重越大,地方政府干预经济的资金保障就越充足,干预的范围就越大,干预的程度就越深。此外,一些学者认为政府实施地方保护和市场分割的一个重要原因是为了保护本地国有企业,国有企业本身既可能是地方保护和市场分割的原因(白重恩等,2004),也可能是地方保护和市场分割的手段和出发点(平新乔,2004)。

3. 基础设施基础设施状况是影响一国市场整合水平的重要因素,通常一国国内各地区的基础设施越是发达,该国不同地区之间的经济交往就越频繁,联系就会越紧密,国内市场一体化水平就越高。在众多衡量基础设施的指标中,本文选取两个在文献中常见的且较有代表性的指标:通信基础设施和交通基础设施。

基于上述讨论,本文在实证分析国内市场整合的影响因素时,采用如下计量模型:①

① 本文在分析市场整合的影响因素时,没有像现有文献那样包含地理距离,这是因为本文在测度市场整合水平时已经控制了地理距离,即已将其影响剔除掉了。

| $\begin{array}{l} M{I_{it}} = \alpha + {\alpha _i} + {\alpha _t} + {\beta _1}Trad{e_{it}} + {\beta _2}Trades{q_{it}} + {\beta _3}FD{I_{it}} + {\beta _4}Unemp{l_{it}} + \\ {\beta _5}Financ{e_{it}} + {\beta _6}SO{E_{it}} + {\beta _7}Ln\left( {Roa{d_{it}}} \right) + {\beta _8}Ln\left( {Tel{e_{it}}} \right) + {\varepsilon _{it}}\\ \end{array}$ | (4) |

其中,MIit表示省区i在t年的市场整合水平;Tradeit、Tradesqit分别表示省区i在t年的外贸依存度及其平方项;FDIit表示省区i在t年吸收的外商直接投资比重;Unemplit表示省区i在t年的失业率;Financeit表示省区i在t年的财政支出比重;SOEit表示省区i在t年的国有经济比重;Ln(Roadit)表示省区i在t年的交通基础设施水平;Ln(Teleit)表示省区i在t年的通信基础设施水平;αi表示省区个体效应,αt表示时期效应,如果αi、αt与解释变量相关,应采用固定效应模型进行估计;如果αi、αt与解释变量不相关,则采用随机效应模型进行估计。实践中,通常可以用Hausman检验来对固定效应和随机效应进行取舍;εit为随机扰动项。

(二) 变量与数据说明 1. 市场整合水平计量模型(4) 式中作为因变量的市场整合水平MIit的数据来源于本文第二部分根据(3) 式所估计的各省区在各年的β值。

2. 外贸依存度外贸依存度Tradeit用省区i在t年的进出口总额占当年GDP的比重来表示,由于市场整合水平与外贸依存度存在非线性关系,故我们在(4) 式中加入了该变量的平方项Tradesqit。根据前述分析可知,Tradeit的系数应为正,Tradesqit的系数应为负,即市场整合水平与外贸依存度存在倒U型关系。进出口总额和GDP数据来源于1993-2012年各省区的统计年鉴。

3. 外商直接投资比重外商直接投资比重FDIit是指省区i在t年吸收的外商直接投资占当年GDP的比重,根据前述分析可知,随着各省区外商直接投资比重的提高,国内市场整合水平也会上升,预计该变量的系数为负,外商直接投资的数据来源于1993-2012年各省区的统计年鉴。

4. 失业率本文的失业率Unemplit是指省区i在t年的城镇登记失业率,由于失业率越高,各省区地方政府干预经济活动的动机就越强,市场整合水平就越低,预计该变量的系数为正,城镇失业率的数据来源于1993-2012年各省区的统计年鉴。

5. 财政支出比重财政支出比重Financeit是指省区i在t年财政支出占当年GDP的比重,由于财政支出比重越高,各省区地方政府干预市场的程度就越深,预计该变量的系数为正,财政支出的数据来源于1993-2012年各省区的统计年鉴。

6. 国有经济比重国有经济比重SOEit用各省区国有企业职工人数占总职工人数之比表示,由于政府实施地方保护和市场分割的一个重要原因是为了保护本地国有企业,因此,国有经济比重越高,各省区地方政府干预市场的范围就越广,预计该变量的系数为正,国有企业职工人数占总职工人数比例的数据来源于1993-2012年各省区的统计年鉴。

7. 交通基础设施水平本文的交通基础设施水平Ln(Roadit)用省区i在t年每10000平方千米的公路里程数表示,由于交通基础设施水平越高,国内市场整合水平就越高,预计该变量的系数为负,每10000平方千米的公路里程数据来源于1993-2012年各省区的统计年鉴。

8. 通信基础设施水平本文的通信基础设施水平Ln(Teleit)用省区i在t年每百人所拥有的电话机数量(含固定和移动电话) 表示,由于通信基础设施水平越高,国内市场整合水平就越高,预计该变量的系数为负,各省区各年所拥有的电话机和总人口数据来源于1993-2012年各省区的统计年鉴。

(三) 估计结果及分析表 2 第一列报告了1992-2011年中国国内市场整合水平影响因素实证分析的结果,无论是从各变量系数的符号、显著性,还是从校正的R2上看,估计结果都比较理想。外贸依存度变量的一次项Trade和平方项Tradesq系数都是高度显著的,它们的符号分别为正和负,这与我们的预期是一致的,即市场整合水平与外贸依存度存在倒U型关系,这种倒U型关系意味着在对外贸易水平较低时,外贸依存度的提高会推动国内市场走向分割,但是,当对外贸易水平进一步提高而超过某一临界水平时,外贸依存度的提高能推动国内市场走向整合。具体来看,外贸依存度对国内市场整合作用由负转正的临界值出现在Trade=75.92%处,30个省区中只有北京、天津、上海、江苏和广东这几个省区在某些年的外贸依存度超过了上述临界值,这意味着对大多数省区而言,在其他条件不变的情况下,对外贸易水平的提高会加剧国内市场分割,对外贸易对国内省际贸易具有“挤出”作用。外商直接投资比重变量FDI的系数为负,且高度显著,这表明FDI的提高能促进国内市场整合,这符合我们的预期。失业率Unempl、财政支出比重Finance和国有经济比重SOE的系数为正,与预期相一致,且具有高度的显著性,这表明地方政府出台各种保护措施干预本地经济活动的动机会随着失业率的上升而愈发强烈,财政支出比重上升能使地方政府进一步扩大干预的范围和加深干预的程度,国有经济份额的提高能增强地方政府干预经济的能力和手段,这都会使国内市场趋于分割。交通基础设施水平Ln(Road)和通信基础设施水平变量Ln(Tele)的系数有着与预期相一致的负号,且都是显著的,这表明随着基础设施水平的提高,国内市场变得愈加整合。

| 表 2 市场整合水平影响因素实证分析结果 |

考虑到中国在2001年底加入了世贸组织,故将1992-2011年分为1992-2001年和2002-2011年两个时期进行估计以考察这两个时期各变量对国内市场整合的影响是否存在差异,估计结果见表 2第二、三列。2002-2011年与1992-2001年相比,外贸依存度的一次项和平方项、外商直接投资比重、财政支出比重和国有经济比重在系数符号、显著性和大小上没有太大变化,但失业率的系数由1992-2001的约0.29左右大幅上升到2002-2011年的约0.68左右,这表明在后一时期,地方政府对本地就业更为看重,失业率的上升对地方政府出台地方保护措施具有更大的刺激作用。我们发现两个时期基础设施对国内市场整合的作用有非常大的变化,前一时期通信基础设施水平和交通基础设施水平变量的系数均不显著,这表明这一时期通信基础设施水平和交通基础设施水平对国内市场整合几乎不产生任何影响,这有可能是因为基础设施建设只有达到一定规模后,才会对国内市场整合产生作用,而1992-2001年总体的基础设施水平还没有达到这一临界值;后一时期通信基础设施水平和交通基础设施水平变量的系数有着正确的符号,且高度显著,这表明在2002-2011年,基础设施水平已超过临界值并对国内市场整合起到了积极地促进作用。

五、 国内市场整合动态变化的因素分解回顾本文第三部分的图 4可知,2002-2011年全国平均的市场整合水平比1992-2001年有了较大改善,在此,我们关心这样一个问题:前述影响国内市场整合水平的那些因素对市场整合水平的改善各自有多大贡献呢?很显然上面所做的“静态”影响因素分析无法回答这个问题。为此,我们借鉴Blinder(1973)和Oaxaca(1973)以及 Yun(2004)的分解方法进行分析。

(一) 分解方法假定因变量Y是某些解释变量X的函数,即:

| $Y = F\left( {X\beta } \right)$ | (5) |

其中,Y是一个N×1向量;X是一个N×K矩阵;β是一个K×1系数向量;F(·) 是一个一阶可导的函数。将观测样本分为A、B两组,则A组与B组因变量的均值之差可以分解如下:

| ${{\bar Y}_B} - {{\bar Y}_A} = \left[ {\overline {F\left( {{X_B}{\beta _B}} \right)} - \overline {F\left( {{X_A}{\beta _B}} \right)} } \right] + \left[ {\overline {F\left( {{X_A}{\beta _B}} \right)} - \overline {F\left( {{X_A}{\beta _A}} \right)} } \right]$ | (6) |

上式即为Blinder-Oaxaca分解,右边第一项

上述(6) 式是一种总体上的分解,它只将因变量均值的变化分解为各解释变量加总的禀赋效应和系数效应,而没有单独给出每一个解释变量对因变量均值变化的禀赋效应和系数效应,为此,Yun(2004)在(6) 式的基础上为每一个解释变量引入恰当的权重并对(6) 式进一步分解如下:

| $\begin{align} & {{{\bar{Y}}}_{B}}-{{{\bar{Y}}}_{A}}=\sum\nolimits_{i=1}^{i=K}{W_{\Delta X}^{i}\left[ \overline{F\left( {{X}_{B}}{{\beta }_{B}} \right)}-\overline{F\left( {{X}_{A}}{{\beta }_{B}} \right)} \right]}+ \\ & \sum\nolimits_{i=1}^{i=K}{W_{\Delta \beta }^{i}}\left[ \overline{F\left( {{X}_{A}}{{\beta }_{B}} \right)}-\overline{F\left( {{X}_{A}}{{\beta }_{A}} \right)} \right] \\ \end{align}$ | (7) |

其中,WΔXi=(XBi-XAi)βBif(XBβB)/(XB-XA)βBf(XBβB)=(XBi-XAi)βBi/(XB-XA)βB;

WΔβi=XAi(βBi-βAi)f(XAβA)/XA(βB-βA)f(XAβA)=XAi(βBi-βAi)/XA(βB-βA),并且有

下面笔者先使用Blinder-Oaxaca方法对市场整合水平在两个时期的变化进行初次分解,在此基础上再采用Yun 的方法进行再分解。

(二) 分解结果及分析根据本文第二部分国内市场整合水平的测度结果计算可知,1992-2001年(A组) 全国30个省区平均的市场整合水平为0.237396,2002-2011年(B组) 全国30个省区平均的市场整合水平为0.184329,基于(6)、(7) 两式对两个时期市场整合水平变化的分解结果如表 3所示。

| 表 3 市场整合动态变化的因素分解 |

从初次分解结果看,加总的禀赋效应和系数效应对国内市场整合水平提高的贡献分别为2.41%和97.59%,说明解释变量的禀赋变化和市场机制与环境的变迁都有利于国内市场整合水平的提高,但两者的贡献有较大的差别,市场整合水平的提高主要得益于市场机制与环境的变迁,并且这种变迁是朝着市场化方向迈进的,这表明我国的市场化改革确实是走在正确的道路上并已经取得了一定的成功。

由再分解的结果可知,外贸依存度Trade(含一次项和二次项)、外商直接投资比重FDI、失业率Unempl、财政支出比重Finance禀赋效应的贡献为负,表明这几个变量的禀赋变化不利于国内市场整合水平的提高;国有经济比重SOE、交通基础设施Ln(Road)和通信基础设施Ln(Tele)禀赋效应的贡献为正,说明国有经济和基础设施的禀赋变化有助于改善国内市场整合状况。从各变量系数效应来看,外贸依存度Trade(含一次项和二次项)、失业率Unempl和国有经济比重SOE系数效应的贡献为负,这意味着与这三个变量有关的市场机制与环境的变迁阻碍了市场整合水平的提高;外商直接投资比重FDI、财政支出比重Finance、交通基础设施Ln(Road)和通信基础设施Ln(Tele)系数效应的贡献为正,这说明基于这几个变量的市场机制与环境的变迁对国内市场整合水平的提高具有促进作用。对各变量的总效应而言,外贸依存度Trade(含一次项和二次项)、外商直接投资比重FDI和失业率Unempl总效应的贡献为负,说明综合了禀赋效应和系数效应后,这几个变量总体上不利于国内市场整合水平的提高,其中,失业率Unempl的负贡献最大,这很可能是因为地方政府更重视本地就业,以牺牲市场整合为代价来提高就业率;财政支出比重Finance、国有经济比重SOE、交通基础设施Ln(Road)和通信基础设施Ln(Tele)总效应的贡献为正,表明这几个变量从总体上有利于国内市场整合水平的提高,其中,基础设施对改善国内市场整合状况贡献最大,这可能是因为随着各地基础设施水平的不断改善,其对国内市场整合的规模效应逐渐得以显现。

六、 结论与政策建议本文基于本地价格与本地需求联系的紧密程度,使用30个省区1992-2011年的相关数据,测算并分析了国内市场在20年间的整合水平及其特点,在此基础上,对市场整合的影响因素及各因素对市场整合水平变化的贡献进行了研究,得到了如下一些结论:(1) 国内市场一体化的发展在1992-2001年间经历了较大波折,而在2002-2011年间国内市场整合有了较大的改善与提高;尽管各地区的市场整合水平存在一定差距,中、东部地区市场整合水平高于西部地区,但各地区市场整合水平发展状况的同步程度却较高,同时,由于西部地区市场整合水平提高的幅度大于中、东部地区,因此,地区间的这种差距呈现出逐渐缩小的趋势;(2) 外贸依存度、外商直接投资、失业率、财政支出、国有经济份额、基础设施水平是影响市场整合水平的重要因素,市场整合水平随着外商直接投资、基础设施水平的提高而提高,随着失业率、财政支出、国有经济份额的提高而降低;市场整合水平与外贸依存度两者之间呈现出倒U型关系,即:对外贸易水平较低时,外贸依存度的提高会推动国内市场走向分割,当对外贸易水平进一步提高而超过某一临界水平时,外贸依存度的提高就能推动国内市场走向整合;(3) 上述几个影响因素中,外贸依存度、外商直接投资和失业率这三个因素对国内市场整合水平提高的贡献为负,其中,失业率的负贡献最大;财政支出、国有经济份额、交通基础设施和通信基础设施对国内市场整合水平提高的贡献为正,其中,基础设施对市场整合水平提高的贡献最大。

为了早日建成全国统一大市场以实现规模经济效应,可以考虑从以下几个方面着手:(1) 由于基础设施建设对市场整合水平的提高贡献最大,故加大包括交通和通信在内的各种基础设施建设,可以便利省区间的经贸往来,降低交易成本,以充分发挥基础设施对市场整合的促进作用;(2) 继续大力推动对外贸易活动的开展,使各省区外贸依存度尽快超过临界值,这样外贸依存度对国内市场整合的作用就会由负转正,以促进国内市场走向整合;(3) 继续推行积极吸引外资的政策,使外商直接投资的比重逐渐上升,这样就能扭转因外商直接投资比重下降所带来的阻碍市场整合的不利局面;(4) 通过实施各种市场化的措施降低失业率(如提供更充分的就业信息、再就业培训等),这在一定程度上能缓解地方政府在这一问题上的压力,进而可以逐渐弱化地方政府实施地方保护、分割市场的动机;(5) 地方政府应控制地方财政支出规模,与此同时,还应尽量按照市场经济规律的要求去安排使用地方政府预算,使财政支出对市场整合的不利影响降到最低;(6) 进一步深化国有企业改革,明晰国有企业产权,实现政企分开,使国有企业真正适应市场化的要求。

| [] | Anna Wong., 2012, "“Measuring Trade Barriers: An Application to China's Domestic Trade". University of Chicago, working paper. |

| [] | Blinder A.S., 1973, "Wage discrimination: reduced form and structural estimates". Journal of Human Resources, 8(1), 436–455. |

| [] | Brandt L., C A.Holz., 2006, "Spatial price differences in China: estimates and implications". Economic Development and Cultural Change, 55(1), 43–86. DOI:10.1086/505722 |

| [] | Cerqueira P. A ., R. Martins., 2009, "Measuring the Determinants of Business Cycle Synchronization Using a Panel Approach". Economics Letters, 102(2), 106–108. DOI:10.1016/j.econlet.2008.11.016 |

| [] | Fan C. Simon, Xiangdong Wei., 2006, "The Law of One Price: Evidence from the Transitional Economy of China". Review of Economics and Statistics, 88(4), 682–697. DOI:10.1162/rest.88.4.682 |

| [] | Gluschenko K., D. Karchevskaya., 2010, "Assessing a feasible degree of product market integration: a pilot analysis". Journal of Economic Studies, 37(4), 419–437. DOI:10.1108/01443581011073417 |

| [] | Gluschenko K, 2010, "Anatomy of Russia’s market segmentation". Economics of Transition, 18(1), 27–58. DOI:10.1111/ecot.2009.18.issue-1 |

| [] | Li J., L. Qiu and Q. Sun., 2003, "Interregional Protection: Implications of Fiscal Decentralization and Trade Liberalization". China Economics Review, 14(3), 227–245. DOI:10.1016/S1043-951X(03)00024-5 |

| [] | Naughton, B.,1999,“How Much Can Regional Integration Do to Unify China Markets?”Paper Presented for the Conference for Research on Economic Development and Policy Research, Stanford University. |

| [] | Novy D., 2013, "Gravity Redux: Measuring International Trade Costs with Panel Data". Economic Inquiry, 51(1), 101–121. DOI:10.1111/ecin.2013.51.issue-1 |

| [] | Oaxaca R., 1973, "Male-female wage differentials in urban labor markets". International Economic Review, 14(2), 693–709. |

| [] | Parsley D., S. J.Wei., 1996, "Convergence to the Law of one Price Without Trade Barriers or Currency Fluctuations". The Quarterly Journal of Economics, 111(3), 1211–1236. |

| [] | Parsley D., S J.Wei., 2000, "Explaining the Border Effect: The Role of Exchange Rate Variability, Shipping Cost and Geography". NBER Working Paper, No.7836. |

| [] | Parsley, D.and S.J.Wei., 2001,“Limiting Currency Volatility to Stimulate Goods Market Integration: A Price Based Approach”, IMF Working Paper, wp/01/197. |

| [] | Poncet Sandra., 2003a, "Domestic Market Fragmentation and Economic Growth in China". ERSA conference paper. |

| [] | Poncet Sandra., 2003b, "Measuring Chinese Domestic and International Integration". China Economic Review, 14(1), 1–21. DOI:10.1016/S1043-951X(02)00083-4 |

| [] | Poncet Sandra., 2005, "A Fragmented China: Measure and Determinants of Chinese Domestic Market Disintegration". Review of International Economics,, 13(3), 409–430. DOI:10.1111/roie.2005.13.issue-3 |

| [] | Ponce Sandra, F. Rondeau., 2004, "Are Chinese Provinces Forming an Optimal Currency Area? Magnitude and Determinants of Business Cycles within China". Mimeo, Tinbergen Institute, Erasmus University. |

| [] | Xing W. B., S.T. Li., 2011, "Home Bias, Border Effect and International Market Integration in China". Review of Development Economics, 15(1), 491–503. |

| [] | Young A., 2000, "The Razors Edge: Distortions and Incremental Reform in the People’s Republic of China". The Quarterly Journal of Economics, 115(3), 1091–1135. |

| [] | Yun M., 2004, "Decomposing differences in the first moment". Economics Letters, 82(2), 275–280. DOI:10.1016/j.econlet.2003.09.008 |

| [] | 白重恩、杜颖娟、陶志刚、仝月婷, 2004, 《地方保护主义及产业地区集中度的决定因素和变动趋势》, 《经济研究》, 第 29–40 页。 |

| [] | 陈敏、桂琦寒、陆铭、陈钊, 2007, 《中国经济增长如何持续发挥规模效应?——经济开放与国内商品市场分割的实证研究》, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 125–150 页。 |

| [] | 范爱军、孙宁, 2009, 《地区性行政垄断导致的国内市场分割程度测算——基于边界效应法的研究》, 《社会科学辑刊》, 第 5 期, 第 92–96 页。 |

| [] | 范剑勇, 2004, 《市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势》, 《中国社会科学》, 第 6 期, 第 39–53 页。 |

| [] | 桂琦寒、陈敏、陆铭、陈钊, 2006, 《中国国内商品市场趋于分割还是整合?——基于相对价格法的分析》, 《世界经济》, 第 2 期, 第 20–30 页。 |

| [] | 行伟波、李善同, 2010, 《引力模型、边界效应与中国区域间贸易:基于投入产出数据的实证分析》, 《国际贸易问题》, 第 10 期, 第 32–41 页。 |

| [] | 胡向婷、张璐, 2005, 《地方保护主义对地区产业结构的影响》, 《经济研究》, 第 2 期, 第 102–112 页。 |

| [] | 黄玖立、李坤望、黎德福, 2011, 《中国地区实际经济周期的协同性》, 《世界经济》, 第 9 期, 第 19–41 页。 |

| [] | 贾伟、秦富, 2014, 《中国省份地方保护测度及其影响因素分析》, 《当代经济科学》, 第 5 期, 第 10–17 页。 |

| [] | 李雪松、孙博文, 2014, 《区域经济一体化视角下的长江中游地区市场整合测度——基于湘鄂赣皖四省面板数据的分析》, 《江西社会科学》, 第 3 期, 第 34–40 页。 |

| [] | 陆铭、陈钊, 2009, 《分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护?》, 《经济研究》, 第 3 期, 第 42–52 页。 |

| [] | 平新乔, 2004, 《政府保护的动机与效果——一个实证分析》, 《财贸经济》, 第 5 期, 第 3–10 页。 |

| [] | 宋冬林、范欣、赵新宇, 2014, 《区域发展战略、市场分割与经济增长——基于相对价格指数法的实证分析》, 《财贸经济》, 第 8 期, 第 115–126 页。 |

| [] | 许统生、洪勇, 2013, 《中国省区间经济周期同步性研究》, 《经济科学》, 第 3 期, 第 34–47 页。 |

| [] | 许统生、洪勇、涂远芬、黄先明, 2013, 《加入世贸组织后中国省际贸易成本测度、效应及决定因素》, 《经济评论》, 第 3 期, 第 126–135 页。 |

| [] | 徐勇、赵永亮, 2007, 《商业周期与区际经济一体化——自然壁垒、经济结构与政策》, 《财经研究》, 第 7 期, 第 70–81 页。 |

| [] | 张淑芹、王玉凤、肖宏伟、何武, 2015, 《我国商品市场一体化与统一市场规制研究——以山东经济圈为例》, 《经济体制改革》, 第 2 期, 第 76–81 页。 |

| [] | 张应武、李小瑛, 2010, 《中国省区市场整合测度及其俱乐部整合特征》, 《南方经济》, 第 9 期, 第 3–14 页。 |

| [] | 赵永亮、徐勇、苏桂富, 2008, 《区际壁垒与贸易的边界效应》, 《世界经济》, 第 2 期, 第 17–29 页。 |