Morrow于1988年首次提出“国际创业(International entrepreneurship)”的概念,此后国际创业成为了学术界日益关注的主题之一(Zahra et al., 2014;朱晓红和杨俊, 2014)。在经济全球化不断深化的情境下,创业活动向国际创业发展的趋势日趋显著,天生国际化企业作为国际创业研究的一个重要分支,逐渐成为国内外学者关注的焦点之一(李卫宁和邹俐爱,2010;Cannone and Ughetto,2014;Zander et al., 2015)。鉴于企业不断学习以及企业组织能力的提升成为影响天生国际化企业绩效的关键因素,因而受到学者们的重视(董保宝和李白杨,2014)。天生国际化企业面对动态的环境如何不断调整自身的学习导向,有效的提升企业在国际市场上的产出;以及如何在资源禀赋不足的条件下,利用自身的国际创业能力值得深入探究(Cavusgil and Knight, 2015)。

对在成立之初就迅速进行国际化的企业而言,新知识与新想法能否转化或能否及时转化为企业能力仍有待研究。为了填补这方面空白,天生国际化企业的学习导向对国际创业能力的影响值得进一步探讨(Kalyara and Rafi, 2013;许晖和李文,2013)。此外,学习导向对天生国际化企业绩效的影响,学者们还没有达成一致。有些学者认为学习导向能够直接正向影响天生国际化企业绩效,但是有些学者认为学习导向可能是通过某些中介变量间接作用于创业绩效(董保宝和李白杨,2014;Gerschewski and Rose et al., 2015)。因此这一主题仍有待进一步探究。构筑并维持竞争优势需要一种能够及时掌控国外市场机会的国际创业能力,这对企业积极参与国际市场竞争是十分关键的(Maria and Andreu, 2012;黄胜和周劲波,2015)。然而,当前鲜有关于国际创业能力作为天生国际化企业层级的能力的调查研究(Zhang and Tansuhaj, 2009;Cavusgil and Knight, 2015)。现有的研究中,鲜有探究国际创业能力的驱动因素以及国际创业能力是否对天生国际化企业所做的努力完全有益(Roudini et al., 2012;黄胜和周劲波等,2015)。解决这一问题需要将“学习导向-国际创业能力-绩效”整合成一个综合模型中,深入探究各要素之间的相互作用机制及影响。此外,用适用于西方发达国家的测量量表,直接嫁接到测量发展中国家的天生国际化企业的学习导向(董保宝和李白杨,2014)、国际创业能力(Cavusgil and Knight, 2015) 是否可行、是否有效?此问题还需基于不同的文化情境测度变量稳定性和有效性。

本文基于中国天生国际化企业的调研数据,旨在深入探究学习导向对企业绩效的作用机理,本文在理论方面作出的贡献主要体现着在两个方面:第一,本文将“学习导向-国际创业能力-绩效”整合成一个综合的研究模型,进一步打开学习导向向天生国际化企业绩效转化过程的“黑箱”。在一定程度上能够丰富组织学习理论和国际创业研究理论。第二,与现有的主要聚焦于国际创业能力的研究相比较,本文洞悉了国际创业能力的驱动机制,我们的研究结果对国际创业能力如何产生提供了深刻的见解。第三,本研究以中国天生国际化企业为研究样本,探究学习导向、国际创业能力测度的普适性和稳定性。在实践意义方面,本文为处于转型经济背景下的天生国际化企业应对国际市场上复杂、动态的环境以获得卓越的国际创业绩效提供了有益的理论指导。

二、 文献回顾 (一) 学习导向(LO: Learning Orientation)Sinkula(1994)认为学习导向是指组织为提高企业绩效而创造和利用知识的一种行为导向。其中包括获取与共享客户需求、了解市场变化与竞争者行动,并创造优于其他竞争对手的新产品/新服务。Baker and Sinkula (1999)将学习导向描述为影响企业创造和知识使用倾向的一中组织价值观,他们强调价值产生于双向学习,并鼓励组织成员“跳出盒子思考”(jump out the boxes)。Real et al.(2014)认为学习导向,作为一种文化价值观,是促进创新性的组织学习与知识创造过程的先行者。学习导向决定了学习何处发生及所学的本质。学习导向体现了组织如何获取,共享与使用知识,并且它影响螺旋上升的过程与知识转化。Lee et al.(2014) 认为组织可能进行两类学习:探索与利用(March,1991)。探索式学习导向涉及发现新可能,而利用式学习导向依赖于利用现有知识。探索式与利用式由于组织内有限的资源表现出竞争关系。因此,企业的主要学习导向应当只包括发现新可能的探索式学习或利用现有知识的利用式学习二者之一。

Sinkula et al.(1997)将学习导向分为学习承诺(commitment to learning)、共享愿景(shared vision) 和开放心智(open-mindedness) 三个维度。Weerawardena et al.(2006)确定了学习导向的三种类型:市场重点学习,相关重点学习,内部重点学习。还有学者将学习导向划分为4个维度,分别为学习承诺、共享愿景、开放性环境以及内部知识共享(Intra-organizational Knowledge Sharing)(Calantone et al., 2002;石春生和辛冲,2007)。Aziz et al.(2013)将学习导向划分为两个维度,分别是知识和愿景共享、学习承诺。Dülger和Alpay et al.(2014)将学习导向划分为三个维度,分别是内部聚焦学习(internally-focused learning)、市场聚焦学习(market-focused learning)、关系聚焦学习(relationally-focused Learning)。Wolff et al.(2015)在Sinkula et al.(1997)研究成果的基础上进行精简,选用学习承诺和开放心智来度量学习导向。通过文献梳理我们发现主流的研究通常采用Sinkula et al.(1997)对学习导向的定义和维度划分标准,因此本研究也采纳Sinkula et al.(1997)的观点,将学习导向分为学习承诺、共享愿景和开放心智三个维度。学习承诺是指企业特别重视对学习活动的支持,通过吸收组织内外部的知识进而创造新知识,来达到学习目的的一种活动。共享愿景是指管理者能够与企业的员工共享企业未来发展的愿景,使企业员工觉悟到其自身也承担着促进企业未来发展的一部分责任,进而投入更多的精力用于推动企业运营。开放心智是批判性的评价组织运营程序与接受新想法的意愿。

(二) 国际创业能力(IEC:International Entrepreneurial Capability)由于天生国际化企业缺乏财务、人力以及有形资源,因此国际创业能力对天生国际化企业来讲是大有裨益的(Zhang et al., 2009)。创业能力理论试图解决的最核心问题就是,在复杂动态的环境下探究如何、由谁抓住创造新产品/服务的市场机会,更好地利用资源和创造价值,进而与环境保持一致性(Zhou and Li, 2010)。因此,天生国际化企业需要持续的将之前所确定的竞争优势的源泉用新的能力予以替代,从而使企业动态成长成为可能(Rodney et al., 2011)。Zhang et al.(2009) 将国际创业能力定义为发现、制定、评估和利用跨越国境的机会的企业层面的能力。这种能力能够使企业利用企业资源,识别和探索国际市场上的机会进而获得卓越的国际市场绩效。 Roudini et al.(2012)基于资源基础观(RBV)、国际创业机会观、发现和制定过程观,将国际创业能力定义为通过创新性、前瞻性和风险承担性行为的组合,强调突破、资源利用和扩张,并重视创造力和机会搜寻的能力。黄胜和周劲波等(2015)探究了国际创业能力的形成和演化机制,以国际机会为中心线来探索国际创业能力的内涵,并将其定义为发现、设定、评估和利用国际机会从而创造价值的过程组合或过程序列及其实现性资源投入。

Neri et al.(2008)将国际创业能力划分为3个维度,分别为国际机会识别(international opportunity identification)、制度衔接能力(institutional bridging)、跨文化合作的能力和偏好(a capacity and preference for cross-cultural collaboration) 。Roudini et al.(2012) 在对天生国际化企业国际创业能力与国际绩效关系进行了研究,把国际创业能力划分为国际网络能力(INC),国际营销能力(IMC),创新与风险承担能力(NRC),国际学习能力(ILC),国际经验(IE)。黄胜和周劲波等(2015)从过程的视角将国际创业能力划分为两个维度,分别是国际机会识别能力和国际机会利用能力。因为本文研究的是天生国际化新创企业,因而本文也采取Roudini et al.(2012)的观点,将国际创业能力划分为5个维度,即,国际网络能力(INC)、国际营销能力(IMC)、创新与风险承担能力(NRC)、国际学习能力(ILC)、国际经验(IE)。

三、 假设提出 (一) 天生国际化企业学习导向和国际创业能力De Clercq et al.(2014)基于注意力基础观对天生国际化企业进行探究,证实国际学习能力的提升在某种程度上取决于企业投入多少重要的资源用来获得国外市场知识的活动。学习承诺是对企业国际学习能力提升起决定性作用的重要投资之一。Pardi et al.(2014)认为共享愿景能够整合不同部门的焦点并提高学习的质量。各部门为了企业的未来发展目标不断克服跨部门的交流障碍以增加信息流,并形成创新的共识,进而使企业的创新与风险承担能力得以提升,从而不断改善企业的国际创业能力体系。Dulger and Alpay(2014)认为蓬勃发展的新思想和开放包容的组织氛围能够满足创新能力所需要的新知识和信息,因此比竞争对手更迅速学习的能力能够促进企业的国际创业能力的提升,从而在动荡环境中获得竞争优势。De Clercq and Honig(2015)探索了个人的学习导向以及工作热情对创业导向的影响,研究结果表明企业根据内外环境的变化不断调整自身态势以应对挑战,批判性的评价组织运营程序与接受新想法的意愿能够不断提升组织创新与风险承担能力、国际营销能力。马鸿佳、侯美玲和宋春华(2015)证实企业组织成员知识分享意愿对个人创新行为有显著的正影响。

首先,本文认为对于天生国际化企业来讲,其在成立之初就开始进入国际市场,根据先行优势理论企业能够克服自身在母国市场的刚性,提升在国外市场上的柔性,以更快的速度开展国际学习活动,企业的国际创业能力也随之提升。其次,企业在其生命周期的早期进入外国市场,由于其对这些国外市场有限的了解,会给其带来高度的不确定性,学习导向能够帮助企业更好的了解国外市场的制度环境和竞争机制,帮助企业把控适时进入国际市场的时机,提升企业的国际创业能力。最后,天生国际化企业一般都是资源禀赋不足、资源短缺的企业(Cavusgil and Knight, 2015),学习导向能指导企业如何创造性的开发与利用资源,提升企业的创造性和可持续性,进而不断提高企业的国际创业能力。

假设1:学习导向对国际创业能力有显著的正向影响(H1)。

(二) 天生国际化企业学习导向和绩效Baker and Sinkula(1999)证实学习导向能够直接的正向影响绩效。Aziz and Omar(2013) 探究了学习导向对小企业创新性和绩效的影响,结果表明顾客聚焦、共享知识和愿景、内部市场导向直接正向影响绩效,值得注意的是共享知识和愿景是提升绩效的关键性因素。Real et al.(2014)证实学习导向能够提高天生国际化企业国外销售收入。Lee et al.(2014)认为随着组织广泛性学习与利用知识,帮助企业以多种方式创新,这就为企业创造卓越绩效构建了坚实根基。Pardi et al.(2014) 证实学习导向能够提升产品质量,加强客户供应商关系,促进企业战略实施,并提供可持续盈利能力。学习导向能实现信息的正确回收与合理利用,有利于开发出满足可续需求的新产品/新服务。企业的学习导向有利于企业对知识的积累和创造,许晖和许守任(2014)基于双元理论,利用纵向案例研究证实企业采取学习导向有利于其在不同分支机构和人员之间传递,以满足情境和竞争的需要,进而使企业获得较高的投资回报率和国际销售收益。Wolff et al.(2015)认为学习导向对企业适应动态环境、应对激烈的竞争具有重要作用。共享愿景能够使组织的成员成为组织的学习代理人,通过检测和改正他们使用的组织理论的错误来应对组织内外部环境的改变,并嵌入他们调查的私人印象,提升成员对组织的归属感。

假设2:学习导向对绩效有显著的正向影响(H2)。

(三) 天生国际化企业国际创业能力和绩效Peteraf(1994)研究认为专有性、嵌入性的国际创业能力有利于企业获得竞争优势,进而获得卓越的绩效。Zhang et al.(2009)认为由于天生国际化企业缺乏财务、人力以及有形资源,因此国际创业能力对天生国际化企业来讲是大有裨益的。Roudini and Mohd(2012)深入探究了驱动天生国际化企业早期、迅速国际化的因素,并证实国际创业能力对绩效有显著的正向影响。Ripolle's and Blew(2012)对国际营销能力、国际市场进入方式与国际新创企业绩效关系进行研究,研究结果表明国际营销能力能够促进国际新创企业绩效的提升。Sumati(2013)基于印度独特的制度情境和资源环境,利用多案例研究证实国际创业能力是驱动天生国际化企业获得高于竞争对手绩效的关键驱动因素。De Clercq and Zhou(2014)基于创业过程理论,探索了国际学习能力在国际创业战略态势和国际创业绩效之间的中介作用,调查结果还揭示国际学习活动在更高层次的外部竞争强度和内部社会关系的相互作用时这种中介作用更加明显。许晖等(2014)认为企业不断突破,培育新的企业能力能够不断提升竞争优势,进而提升绩效。李巍和席晓涛(2014)以中国267家国际化民营企业为研究样本证实,高管团队的国际化经验对绩效产生显著的直接正向影响,并通过国际战略意图和国际市场进入模式两种中介变量驱动绩效。黄胜等(2015)利用纵向的多案例研究证实国际创业能力通过影响国际创业模式的选择从而对国际新创企业绩效产生显著正向作用。

假设3:国际创业能力对绩效有显著的正向影响(H3)。

(四) 国际创业能力的中介作用Hult et al. (2004)认为学习导向取决于企业文化的水平,而且学习导向与企业绩效间的关系能够被其他直接影响企业绩效的变量起到中介作用。Suliyanto and Rahab (2012)证实了学习导向不能直接提高绩效,除非如Hult et al.(2004)提出的介于组织学习与企业绩效之间变量的干涉作用, 并发现这里的中介因素包括创新和风险承担能力。Zahra et al.(2011)基于对新兴经济体的创业企业的研究,表明学习能够显著的影响创业能力,同时创业能力又是提升国际化绩效的核心要素。 Dülger,and Alpay(2014)以土耳其的121家天生国际化企业为研究样本,研究结果发现学习导向的各维度对创新的各维度都有显著的正向影响,同时还发现学习导向对企业绩效的提升起到显著的积极提升作用。De Clercq et al.(2014)认为在一定程度上企业承诺将更多的资源和精力聚焦于在国外市场上知识的获取活动,将更有力与企业国际学习能力的提升。同时企业国际学习能力又有助于在外国市场绩效的提升。董保宝和李白杨(2014)实证检验了组织能力变量在学习导向和新企业绩效之间起到完全中介作用。 蔡莉和汤淑琴等(2014)认为不同的学习方式会借助创业能力的构建从而对绩效产生影响,即创业能力在学习和绩效之间起到中介作用。 谢雅萍和黄美娇(2014)表明学习是发展创业能力的关键,同时创业能力又是决定企业能否成功的核心影响因素。学习导向有利于对外部信息持续不断的搜集、整合及共享。黄胜和周劲波(2015)指出借助对信息的系统搜索和高效利用来提升国际创业能力,进而提升企业价值和竞争优势。根据上述研究,我们发现能力变量在学习导向和绩效之间发挥着重要的中介效用。因此, 本文认为在复杂性和动荡性兼具的外部环境下,企业需要不断的提高对学习的重视程度、将企业愿景与员工共享并以开放包容的态度对待员工创新,不断提升企业的组织能力。国际创业能力的出现恰恰满足了企业的需求,在企业的不同生命周期阶段将国际机会识别能力以及国际机会利用能力与企业国际进入模式相匹配,实现绩效提升的目标,同时又为组织学习提出新的更高要求,如此进入一种良性的螺旋上升的过程与知识转化过程。

假设4:天生国际化企业国际创业能力在学习导向和绩效之间起到中介作用(H4)。

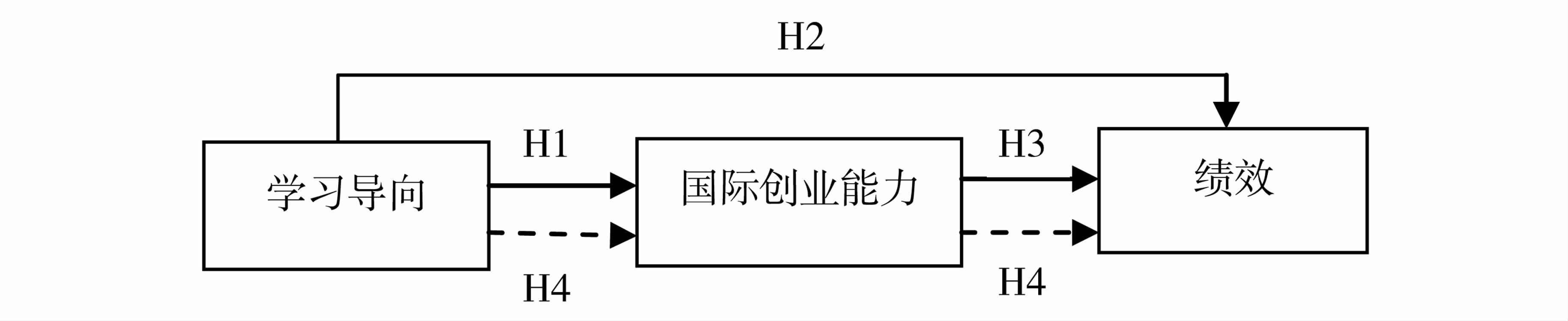

本文的概念模型框架如图 1所示。

|

图 1 本研究的基本假设框架 注:实线表示变量之间的直接影响关系虚线表示变量之间的中介关系 |

天生国际化企业一般资源禀赋不足,因此为了求得生存在创业初期企业就会特别重视国际学习活动以及创新性活动,相比与普通的创业企业而言,天生国际化企业的国际化步伐非常迅速,这类企业国际创业能力体现得比较明显,因此,本文以天生国际化企业为研究样本。在本文中根据Cannone and Ughetto(2014)以及Zander et al.(2015)的研究成果,我们采用四个标准来衡量天生国际化企业。首先,企业必须在其建立三年内开始国际化。其次,在最初的三年内,企业必须有至少有25%的营业额是来自国际市场。第三,企业必须是独立的(即,初始运营或与其他企业分离,且排除现有附属公司)。第四,企业的年龄限定为不超过8年(McDougall et al., 1989; Zahra,1996)。

因为本文的调研样本限定问题,为样本搜集工作带来了一定的困难,首先在淘宝网站上,查询了一些从事海外双向代购的一类规模相对较大的网店,这些网店在国内均具有实体店,并且属于天生国际化企业。然后向这些店主或者管理人员发放调研问卷,进行调研,共收回有效调研问卷38份。初步统计,此38份调研问卷分布在山东、浙江、江苏、福建等4个省市,为了让问卷来源更具有一致性,课题组选择了这四个地区的企业进行调研,受访者多数为企业的创建者,除此之外还包括企业的高层管理团队以及技术员工。本研究选择上述人员作为受访者,是因为他们清楚的了解企业的创建、网络构建、国际学习等国际扩张流程,从而可以进一步确保所得数据的可靠性和真实性。

为了提高问卷的回收率并确保获得更好的实际效果,我们首先使用电话、邮件或者QQ、MSN等即时通讯软件向所获得名录上天生国际化企业的创建者、高管或技术人员进行联系,再征求他们的同意后与他们商定调研时间和地点。随后向受访企业或者人员发放调查问卷,并在约定时间进行回收。调研始于2015年5月,终于2015年9月,历时4个月。本次调研共发放150份问卷,回收132份,加上淘宝网络之前的调研问卷38份,共回收有效调研问卷170份,在团队人员将不合格问卷剔除之后,最终获得142份有效问卷,有效回收率约为83.5%。样本的基本情况如表 1所示。

| 表 1 样本特征一览(N=142) |

学习导向。Sinkula et al.(1997)将价值、知识和行为整合到一个框架中,进而提出一个以市场为基础的组织学习的特定流程,并将学习导向界定为三个维度:学习承诺、分享愿景和开放心智,并开发出了其适用的量表,Farrell et al.(2008)认为这种对学习导向的划分方法比较全面和完整。Mclaughlin(2002)认为该量表信度和效度比较合理。因此本文借鉴Sinkula et al.(1997)的研究成果从三个维度对学习导向进行测度:学习承诺、分享愿景和开放心智。具体测度指标见表及因子分析见表 2所示。

| 表 2 学习导向测度指标及因子分析结果 |

国际创业能力。本文借鉴Roudini et al.(2012)的研究成果,从五个维度对国际创业能力进行测度:国际网络能力(INC),国际营销能力(IMC),创新与风险承担能力(IRC),国际学习能力(ILC),国际经验(IE)。具体测度指标见表及因子分析见表 3所示。

| 表 3 国际创业能力测度指标及因子分析结果 |

企业绩效。从绩效测度的视角来看,天生国际化企业呈现出广泛的异质性(Gerschewski et al,2015)。Hult et al.(2008)使用财务和运营绩效以及组织效率测度绩效。Gerschewski et al.(2015) 对天生国际化企业绩效的测度使用三个维度,分别是财务绩效、运营绩效以及感知成功。黄胜和周劲波等(2015)将国际新创企业绩效划分为生存绩效和成长绩效两个维度。本文对天生国际化企业绩效的测度借鉴了Gerschewski et al.(2015)研究成果,对绩效的测度共分为3个维度,分别是财务绩效、运营绩效和感知成功。具体测度指标见表及因子分析见表 4所示:

| 表 4 天生国际化企业绩效的测度指标及因子分析结果 |

控制变量。本研究选用4个变量作为控制变量。首先是企业年龄,本研究用企业一直存续的年数表示企业年龄。第二是企业国际化经历,企业国际化经历指的是企业首次国际化活动至2015的年限(De Clercq et al., 2014),取自然对数后放入模型。第三,国际销售额,我们选取了企业的国际销售额来控制企业国外活动的数量。第四是企业规模,本研究使用企业全职雇员的人数来表示企业规模,因为此数值能够粗略的代表企业拥有的资源 (Audia and Greve, 2006) 但为了避免变量单位造成的影响,对规模变量取自然对数后放入模型。

本次调研数据均来自于单一被试者的主观评价,通过Harman单因素来检验同源方差问题,将全部题项进行探索性因子分析,未旋转的因子分析的KMO 值为0.913,卡方值为3226.58,显著性水平为0.000。未经旋转时共得到11个因子,解释了总方差的62.5%,其中第一个因子的方差解释度为21.2%,这显示本研究测量中不可能存在严重的同源方差问题。

五、 实证研究 (一) 信度与效度检验为了对量表的进行检验,需要探测问卷的信度和效度。本研究选取Cronbach's α系数来进行信度检验。在效度分析上,本研究使用验证性因素分析来探测建构效度的适切性。通过表 2、表 3和表 4的研究结果表明,问卷内部一致性获得通过,各个变量的Cronbach's α都符合要求。并且验证性因子分析结果获得通过,模型内在质量良好,问卷指标收敛效度和区分度比较好。

本文利用SPSS 22.0对学习导向、国际创业能力和绩效以及4个控制变量进行相关性分析。表 5展示了变量的均值、标准差以及各个变量间的相关系数矩阵。研究结果表明,两两变量之间存在显著相关关系,但是为了进一步探测变量之间的具体关系假设需要利用结构方程模型进行检验。

| 表 5 变量相关系数矩阵 |

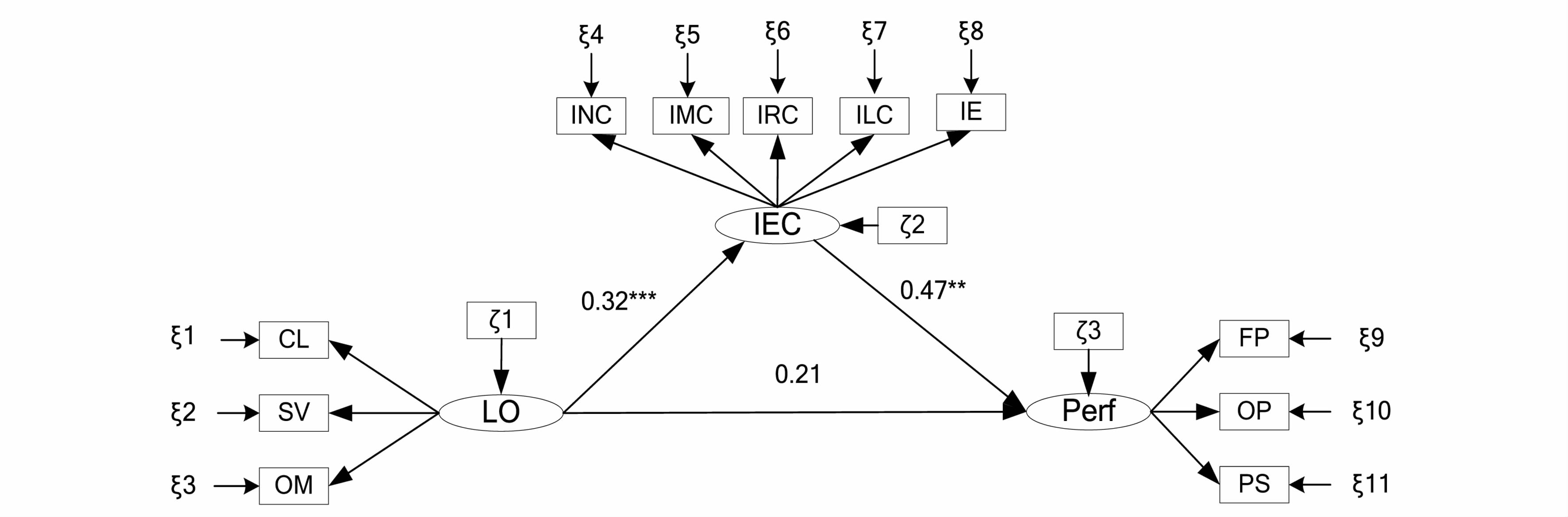

管理学研究中回归为代表的分析方法以及以结构方程模型为代表的分析是最常用的两种实证分析方法。其中结构方程模型是一种很常用的线性统计分析建模方法,其是使用线性方程系统来表示显变量和隐变量之间,以及隐变量之间关系的一种统计分析方法。这种统计分析方法与传统方法相比有鲜明的优点,其一,它不仅能够研究可观测变量同时也能够实现对潜在变量的研究;其二,它不仅能够实现对变量之间的直接关系的研究,也能够实现对变量之间间接关系的探究。针对假设关系的验证,由于不同的变量具有多个维度,各个维度又有自身的测度指标。因此,本文对假设的检验将利用多阶结构方程模型的统计分析方法。结构方程的分析结果见图 2和表 6所示。

|

图 2 基于结构方程模型的假设检验结果 注:①LO:学习导向;CL:学习承诺;SV:分享愿景;OM:开放思维;IEC:国际创业能力;INC:国际网络能力;IMC:国际营销能力;IRC:创新与风险承担能力;ILC:国际学习能力;IE:国际经验; Perf绩效;FP:财务绩效;OP:运营绩效;PS:感知成功; ②:*p<0.05;**p<0.01; ***p<0.001. |

| 表 6 假设检验结果(N=142) |

如图 2和表 6的分析结果所揭示的,学习导向与国际创业能力之间的路径系数显著(β1=0.32,p<0.001),这表明学习导向对国际创业能力的提升具有明显的促进作用,因此,假设1获得支持。天生国际化企业学习导向与绩效之间的路径系数不显著(β2=0.21,p>0.05),因此,假设2没有获得支持,即天生国际化企业学习导向与绩效并无显著的正向关系。而天生国际化企业国际创业能力与绩效之间的路径系数呈现显著性(β3=0.47,p<0.05)。因此,假设3获得支持。

本研究对中介效应的检验主要根据Baron and Kenny(1986)所提出的三个步骤。第一,本研究分析天生国际化企业学习导向与绩效的关系,这时β值应显著;第二,进一步分析学习导向与中介变量国际创业能力之间的关系,此时β值应显著;第三,本研究将自变量(学习导向) 和中介变量(国际创业能力) 同时放入层级回归方程进行分析,分别探测其与结果变量(绩效) 的关系。这时学习导向与绩效的β值应该小于层级回归第一步中的β值,根据其显著性再进一步判定假设是完全成立还是部分成立,此时并不影响中介变量和因变量之间的关系。表 7呈现的是国际创业能力的中介效应统计分析结果。

| 表 7 动态能力中介效应检验结果 |

如表 7所示,在步骤1中,天生国际化企业学习导向和绩效的相关系数不显著(β1-1=0.213,p>0.1),说明学习导向强的天生国际化企业并不一定带来卓越的绩效;在步骤2中,学习导向和国际创业能力的相关系数(β2-1=0.141,p<0.1),表明学习导向和国际创业能力之间是正相关关系,即采取学习导的企业国际创业能力较强;在步骤3中,当把自变量与中介变量同时放入方程中时,中介变量仍显著(β4=0.268,p<0.01),但学习导向却呈现出不显著性(β3-1=0.108,p>0.1),表明国际创业能力在学习导向与绩效之间具有完全中介作用。因此,假设4通过验证。

而且,通过结构方程的分析可知,天生国际化企业学习导向间接的通过国际创业能力对绩效产生影响,鉴于β1和β3的数值都呈现显著性,其影响系数为β1*β3,所以计算得出学习导向对绩效的间接影响系数为0.21。

(三) 结果讨论本研究基于142份天生国际化企业的调研样本的研究发现,学习导向与国际创业能力显著正相关;国际创业能力与绩效显著正相关;但学习导向并未对绩效产生直接影响,而是间接的通过国际创业能力的中介作用实现的。也就是说,第一,企业应该学习活动作为促进企业生存和发展的一种重要投资,将学习活动作为追求价值的一种重要手段,营造良好的学习氛围,进而促进企业的国际学习能力的提升,以此为企业带来良好的绩效。第二,高管团队应该乐于与基层员工分享他们的愿景,促使员工将其自身视为企业的合伙人并认为其对企业未来发展负有责任,进而促使所有的员工都自觉的致力于为实现组织的目标而奋斗。同时企业应当鼓励对新信息与知识的共享并鼓励跨部门的整合,从而促进企业内部的知识共享与兼收并蓄(许晖,王琳等,2015),并能够促进高管团队国际化经验更好的在企业内部共享。第三,企业应该鼓励批判性的评价组织运营程序与接受新想法,以此促进新想法、新产品或流程得以实施,从而促进企业的创新和风险承担能力,进而带来卓越的绩效。本文证实了学习导向是国际创业绩效的前因变量,学习导向能够通过对新信息和新知识的学习,预测环境的未来变化趋势,从而降低环境的复杂性和动态性对企业的影响,不断提高企业的适应能力和生存能力。本研究基于142份天生国际化企业的实证研究结果表明,本文的基本假设框架(即学习导向-国际创业能力-绩效) 是成立的,因此,企业应该不断的强化对国际创业能力的构建和提升,进而消弱和克服天生国际化企业自身的先天不足的影响。

实证研究结果也表明,天生国际化企业学习导向与绩效相关关系并不显著,这一结论与Tajeddini(2011)的研究结果不同,但却与Dülger et al.(2014)以及董保宝和李白杨(2014)的研究结论相同。出现这种差异可能的原因是:第一,天生国际化企业一定是新创企业,对于新创企业来讲,即使是一个特别有发展空间的创新想法,形成有形的创新需要很长的时间,期间可能有阻力或管理者缺乏足够的兴趣。并且学习文化的构建和提升是一个长期的过程。第二,根据资源基础观和注意力基础观理论,对于天生国际化企业,其自身面临资源短缺的现状,对于有限资源的使用管理者可能更关注创业能力或新市场的开拓,而相对忽视对学习的关注和培育。第三,学习导向更多的表现的是创业者或高层管理团队的一种行为倾向,反映的是一种主观的愿景。第四,由于样本选取的差异以及所处经济发展程度的不同所以所得结论有所差异。由于本研究的部分样本来自于制造业企业,中国的制造业企业很多都是进行贴牌生产活动,这些活动大多是简单的体力劳动,而不需要复杂的技术支持,因此相较于企业较高的学习成本,学习导向对企业绩效的提升作用并不显著。这一点也能够说明本研究结论与Tajeddini(2011)不同,但是与Dülger et al.(2014)的研究结论相近。Tajeddini(2011)是基于发达国家瑞士的酒店服务业的研究,而本研究与Dülger et al.(2014)都是基于发展中国家企业的研究且研究样本中都包括制造业企业。第五,正如本研究的研究结论以及Dülger et al.(2014)、董保宝和李白杨(2014)的研究成果,在学习导向和绩效之间可能有其他因素的作用在发挥作用。

六、 结束语在经济全球化的大背景下,创业活动表现出了向国际创业发展的趋势,天生国际化企业作为国际创业研究的一个重要分支,逐渐成为国内外学者关注的焦点之一。同时,由于经济全球化的不断深化,企业经营环境充满了复杂性和动荡性,特别是对于在我国转型经济情境下的天生国际化企业来讲如何维持和提升企业绩效成为企业密切关注度的重要议题。本文以我国山东、浙江、江苏、福建等4个省份的天生国际化新创企业为样本,探究了天生国际化企业学习导向、国际创业能力以及绩效之间的关系和作用机制。研究结果表明,对于天生国际化企业而言,学习导向与国际创业能力显著正相关;国际创业能力与绩效显著正相关;但学习导向并未对绩效产生直接影响,而是间接的通过国际创业能力的中介作用实现的。实证研究结果再次证实了学习导向对天生国际化企业的重要性,更加突出了国际创业能力的重要作用。对于天生国际化企业而言,构建和培育学习导向文化是必要的,因为更加积极的学习导向将直接影响国际市场信息的生成和传播,进而带来企业国际市场营销战略的变革,最终有效的提升企业生存和发展的能力。同时强化对国际创业能力的培育,加强与国外网络关系,通过此网络在国际市场上建立和发展自己的地位,对于天生国际化企业而言,要获取相关知识、了解顾客需求、其产品定位的能力也十分重要,这就需要拥有一定的国际营销能力,还需要一定的创新和风险承担能力以及加强在国际市场上的学习能力,最后在创业的过程中积累一定的工作经验,这样才能逐渐形成自身企业独特而不被竞争对手所模仿的能力,进而不断提升绩效。

本文只是探索性的研究了天生国际化企业学习导向、国际创业能力与绩效间的关系,未来还需要做出更加深入的探究。首先,在研究方法上,本研究仅用了实证研究探索了上述模型中变量之间的关系,在未来可以拓宽研究方法使用纵向案例研究做进一步的深入探究。其次,在国际创业能力的概念界定和维度划分以及驱动因素方面可以进一步拓宽。因为虽然学者们已经提出国际创业能力的概念,但是由于基于的视角和需要解决的问题不同,所以在概念界定上还存在着分歧,同时对国际创业能力的维度划分和各维度的独立性上还存在着学术争议,驱动因素还没有透视清晰。因此值得学者们深入探究。再次,本研究样本主要来自山东、浙江、江苏、福建等4个省市,具有一定的地域局限性,一定程度上影响了研究结论的普遍适用性。因此区域之间的比较研究也需要在将来做出验证。最后,探索同质样本的结果。不同行业之间一般存在明显的差异性,为了更为精确的验证本研究的结论,应该选择来自同一个行业的样本企业。以相同行业的企业作为研究样本,实证统计分析结果可能会得出新的发现,进而对现实问题和创业理论做出更为有益的贡献。

| [] | Azizallah Roudini, Mo hd, Hassan Mohd and Osman , 2012, "The Role of International Entrepreneurship Capability on International Performance in Born Global Firms". iBusiness, 4(2), 126–135. DOI:10.4236/ib.2012.42015 |

| [] | G. Knight, S. Cavusgil, 2004, "Innovation, Organizational Capabilities, and the Born-Global Firm". Journal of Inter- national Business Studies, 35(2), 124–142. DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400071 |

| [] | Shaker A.Zahra, Sondos G. Abdelgawad,Eric W. K. Tsang.,2011, “Emerging Multinationals Venturing Into Developed Economies: Implications for Learning, Unlearning, and Entrepreneurial Capability”, 3(20): pp.323-330. |

| [] | Shaker A.Zahra, Mike Wright and Sondos G.Abdelgawad., 2014, "Contextualization and the advancement of entrepreneurship research". International Small Business Journal,, 5(32), 479–500. |

| [] | Dülger M., Alpay G., Yılmaz C. and Bodur M., 2014, "How do learning orientation and strategy yield innovativeness and superior firm performance? ". South African Journal of Business Management, 45(2), 35–50. |

| [] | Dirk De Clercq, Benson Honig and Bruce Martin, 2013, "The roles of learning orientation and passion for work in the formation of entrepreneurial intention”,". International Small Business Journal, 31(6), 652–676. DOI:10.1177/0266242611432360 |

| [] | Aziz Norzalita A., Omar Nor Asiah, 2013, "Exploring the effect of Internet marketing orientation, Learning Orientation and Market Orientation on innovativeness and performance: SME (exporters) perspectives". Journal of Business Economics and Management, 14(1), 257–278. |

| [] | H an, Hansen , Panwar , Hamner and Orozco , 2013, "Connecting market orientation, learning orientation and corporate social responsibility implementation: is innovativeness a mediator? ". Scandinavian Journal of Forest Research, 28(8), 784–796. DOI:10.1080/02827581.2013.833290 |

| [] | Katya Migacheva, Linda R. Tropp, 2013, "Learning orientation as a predictor of positive intergroup contact". Group Processes and Intergroup Relations, 16(4), 426–444. DOI:10.1177/1368430212455854 |

| [] | Ampasri Phokha, Nanthaphat Nonsrimuang., 2013, "The effects of entrepreneurial orientation,learning orientation,market driving approach and strategic market planning capability on firm performance". Journal of International Business and Economics, 13(3), 187–204. DOI:10.18374/JIBE-13-3.17 |

| [] | Anabel Fernández-Mesa, Joaquín Alegre, 2015, "Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining the interplay of organizational learning and innovation". International Business Review, 24(1), 148–156. DOI:10.1016/j.ibusrev.2014.07.004 |

| [] | Azizallah Roudini, Mohd.Hassan Mohd. Osman, 2012, "The Role of International Entrepreneurship Capability on International Performance in Born Global Firms". iBusiness, 4(2), 126–135. DOI:10.4236/ib.2012.42015 |

| [] | Varma Sumati., 2013, "International entrepreneurial capability as a driver of the born global firm - a case study from India". International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 6(1), 42–61. |

| [] | Karra NerimPhillips, Nelson Tracey and Pa ul, 2008, "Building the Born Global Firm: Developing Entrepreneurial Capabilities for International New Venture Success". Long Range Planning, 41(4), 440–458. DOI:10.1016/j.lrp.2008.05.002 |

| [] | Rodrigo Isidor, Christian Schwens, Frank Hornung and Ruediger Kabst.2015,“The impact of structural and attitudinal antecedents on the instability of international joint ventures: The mediating role of asymmetrical changes in commitment”,International Business Review,24(2): pp.298-310. |

| [] | Ripollés Maria, Blesa Andreu, 2011, "International new ventures as “small multinationals”: The importance of marketing capabilities". Journal of World Busines, 47(2), 277–287. |

| [] | T. Mainela, V. Puhakka., 2011, "Role of Networks in Emergence of International New Ventures". International Jour- nal of Entrepreneurial Venturing, 3(1), 5–25. DOI:10.1504/IJEV.2011.037855 |

| [] | Giusy Cannone, Elisa Ughetto, 2014, "Born globals: A cross-country survey on high-tech start-ups". International Business Review, 23(1), 272–283. DOI:10.1016/j.ibusrev.2013.05.003 |

| [] | S Tamer Cavusgil, Gary Knight, 2015, "The born global firm: An entrepreneurial and capabilities perspective on early and rapid internationalization". Journal of International Business Studie, 46(1), 3–16. DOI:10.1057/jibs.2014.62 |

| [] | Ivo Zander,Patricia McDougall-Covin;Elizabeth L Rose.,2015 ,“Born globals and international business: Evolution of a field of research”,Journal of International Business Studies, 46(1): pp.27-35. |

| [] | De Clercq, Di rk and Lianxi Zhou, 2014, "Entrepreneurial Strategic Posture and Performance in Foreign Markets: The Critical Role of International Learning Effort". Journal of International Marketing, 22(2), 47–67. DOI:10.1509/jim.13.0131 |

| [] | Monferrer , Diego , Blesa , Andreu , Ripollés , María , Kuster , In és, Vi la and Natalia. , 2013, "Effects of network market orientation on new ventures' international performance". International Journal of Business Environment, 3(5), 268–298. |

| [] | Juan C. Real, José L. Roldán and Antonio Leal., 2014, "From Entrepreneurial Orientation and Learning Orientation to Business Performance: Analysing the Mediating Role of Organizational Learning and the Moderating Effects of Organizational Size". British Journal of Management, 25, 186–208. DOI:10.1111/bjom.2014.25.issue-2 |

| [] | Jeoung Yul Lee, Jooyoung Kwak and Kyoung Ae Kim., 2014, "Subsidiary goals, learning orientations, and ownership strategies of multinational enterprises: evidence from foreign direct investments in Korea". Asia Pacific Business Revie, 20, 558–577. DOI:10.1080/13602381.2013.859427 |

| [] | James A., Wolff Timothy L., Pett J. and Kirk Ring, 2015, "Small firm growth as a function of both learning orientation and entrepreneurial orientation". International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21, 709–730. |

| [] | Rodney R., Ge B. and Dong B., 2011, "Entrepreneurial Orientation in cross-cultural research: assessing measurement invariance in the construct". Entrepreneurship Theory& Practice, 1, 1–18. |

| [] | Tajeddini K., 2011, "Customer Orientation, Learning Orientation, and New Service DevelopmentAn Empirical Investigation of the Swiss Hotel Industry". Journal of Hospitality & Tourism Research, 35(4), 437–468. |

| [] | Farrell MA, Edward O& Kharabsheh R., 2008, "Market orientation, learning orientation and organisational performance in international joint ventures”,". Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 20(3), 289–308. DOI:10.1108/13555850810890066 |

| [] | McLaughlin, HM.,2002,“The relationship between learning orientation, market orientation and innovation and their effect on organizational performance”,Nova Southeastern University. |

| [] | Sinkula , J. M., 1994, "Market information processing and organizational learning". Journal of Marketing, 58, 35–45. DOI:10.2307/1252249 |

| [] | Sinkula J. M., William E. B. and Thomas O., 1997, "A framework for market-based organizational learning: linking value, knowledge and behavior". Journal of Academy of Marketing Scienc, 4(25), 305–318. |

| [] | Zhou K., Li B, 2010, "How strategic orientations influence the building of dynamic capability in emerging economies". Journal of Business Researc, 63(3), 224–231. DOI:10.1016/j.jbusres.2009.03.003 |

| [] | Keskin H., 2006, "Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs: An extended model". European Journal of Innovation Management, 9(4), 396–417. DOI:10.1108/14601060610707849 |

| [] | Stephan Gerschewski, Elizabeth L. Rose and Valerie J. Lindsay, 2015, ",“Understanding the drivers of international performance for born global firms: An integrated perspective". Journal of World Business, 50, 558–575. DOI:10.1016/j.jwb.2014.09.001 |

| [] | Hult G. T. M., Ketchen D. J., J r., Griffith D. A., Chabowski B. R., Hamman M. K. and Dykes B. J., 2008, "An assessment of the measurement of performance in international business research". Journal of International Business Studies, 39(6), 1064–1080. DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400398 |

| [] | Man Zhang, Patriya Tansuhaj and James McCullough, 2009, "International entrepreneurial capability: The measurement and a comparison between born global firms and traditional exporters in China". Journal of International Entrepreneurship, 7(4), 292–322. DOI:10.1007/s10843-009-0042-1 |

| [] | McDougall P. P., 1989, "International versus domestic entrepreneurship: New venture strategic behavior and industry structure". Journal of Business Venturing, 4, 387–399. DOI:10.1016/0883-9026(89)90009-8 |

| [] | Zahra S. A., 1996, "Technology strategy and new venture performance: A study of corporate-sponsored and independent biotechnology ventures". Journal of Business Venturing, 11, 289–321. DOI:10.1016/0883-9026(95)00128-X |

| [] | 朱晓红、杨俊, 2014, 《国际创业研究的发展脉络及未来研究启示》, 《《现代管理科学》》, 第 4 期, 第 81–83 页。 |

| [] | 李卫宁、邹俐爱, 2010, 《天生国际企业创业导向与国际绩效的关系研究》, 《《管理学报》》, 第 7 期, 第 819–824 页。 |

| [] | 蔡莉、汤淑琴、马艳丽、高祥, 2014, 《创业学习、创业能力与新企业绩效的关系研究》, 《《科学学研究》》, 第 8 期, 第 1189–1197 页。 |

| [] | 谢雅萍、黄美娇, 2014, 《社会网络、创业学习与创业能力——基于小微企业创业者的实证研究》, 《《科学学研究》》, 第 3 期, 第 400–409+453 页。 |

| [] | 马鸿佳、侯美玲、宋春华, 2015, 《社会网络、知识分享意愿与个人创新行为:组织二元学习的调节效应研究》, 《《南方经济》》, 第 6 期, 第 100–113 页。 |

| [] | 马鸿佳、董保宝、葛宝山, 2014, 《创业能力、动态能力与企业竞争优势的关系研究》, 《《科学学管理》》, 第 3 期, 第 431–440 页。 |

| [] | 董保宝和李白杨,2014,《新创企业学习导向、动态能力与竞争优势关系研究》,《管理学报》第3期376-382页。 |

| [] | 许晖、许守任、冯永春, 2014, 《新兴国际化企业的双元平衡及实现路径——基于产品-市场情境矩阵的多案例研究》, 《《管理学报》》, 第 8 期, 第 1132–1142 页。 |

| [] | 许晖、王琳和张阳,2015,《国际新创企业创业知识溢出及知识整合机制研究》,《管理世界》第6期。 |

| [] | 石春生、辛冲, 2007, 《学习导向型组织创新与技术创新的关联关系研究》, 《《管理科学》》, 第 4 期, 第 2–9 页。 |

| [] | 张骁、李欣, 2015, 《企业家全球竞争压力感知与企业国际化扩张行为的关系研究》, 《《科学学与科学技术管理》》, 第 5 期, 第 74–83 页。 |

| [] | 黄胜、周劲波、丁振阔, 2015, 《国际创业能力的形成、演变及其对绩效的影响》, 《《科学学研究》》, 第 1 期, 第 106–117 页。 |

| [] | 李巍、席小涛, 2014, 《高管团队国际化经验对民营企业国际化绩效的影响研究——关键战略因素的中介效应》, 《《科研管理》》, 第 4 期, 第 1–7 页。 |