如今,受发展战略、竞争策略或者利润等因素的影响,很多企业往往在多个行业进行经营。作为企业多元化战略的重要基础,技术多元化可以帮助企业实现技术拓展,拥有丰富技术资源的企业通常具有较强的盈利能力 (Cantwell, J.A.and Piscitello, L,2000)。然而事实上,实施技术多元化的企业的绩效并不总是好的。2003-2008年间,很多农业龙头企业进入太阳能和多晶硅等行业,然而由于技术多元化分散了企业技术创新资源,在一定程度上影响了企业绩效。laten等人 (2007)通过对欧美日等国的184个企业的实证研究,发现技术多元化与企业的创新绩效之间存在着倒U型关系。Ramanujam和Varadarajan (1989)的研究表明,技术多元化与企业绩效之间存在着微弱的反向关系。由此可见,技术多元化作用于企业绩效的过程可能受到其他因素的影响,这使得探索其具体机制成为必要。

目前已经有部分学者开始探索技术多元化作用于企业绩效的内在机理,但是这些变量之间的关系不是非常明确,缺乏一条逻辑清晰的理论线条,如有学者认为行业竞争互动、环境的动态性 (张庆垒等,2014)、互补资产 (贾军和张卓,2012)、技术关联 (贾军和张卓,2013)、技术整合能力和技术整合保障 (玉文华等,2015) 等因素在技术多元化在作用于企业绩效的过程中发挥调节作用,而产品创新战略在技术多元化作用于企业绩效过程中发挥中介效应 (何郁冰,2011)。然而已有的研究较少从技术本身出发,探讨多种技术之间的重构对于企业技术创新能力以及绩效的影响,在技术层面,企业应该如何开展技术多元化这个问题尚未得到有效回答。

以熊彼特为代表的创新学派认为技术创新是技术实现其商业价值的过程,那么在企业实施技术多元化战略,获取技术的商业价值并作用于企业绩效的过程中,技术创新到底发挥什么样的作用?对于那些追求多元化的企业而言,技术多元化、技术关联、技术创新和企业绩效之间存在着什么样的关系?已有文献对这些问题的回答都并不十分清晰。本文将结合技术创新和技术关联这两个概念,通过我国电子信息行业的实证研究,探索技术多元化作用于企业绩效的具体机制。

二、 文献综述与研究假设 (一) 技术多元化与企业绩效20世纪80年代以前,战略管理领域往往聚焦于业务多元化和市场多元化对企业绩效的影响。至20世纪80年代后期,由于创新过程的愈加复杂和不少企业陷入非相关多元化的困境,所以以Kodama、Cantwell、Granstrand和Pavitt等为代表的众多创新经济学者开始关注技术基础范围对企业构筑持续优势的重要价值。长期以来,理论界相关研究认为核心技术能力才是企业的优势所在,在非核心技术领域投入技术资源是一种投入大于产出的亏损性行为。然而,实践发现具有“多技术”特征的产品更能符合市场需求,产业链发展模式趋势日益明显,企业迫切需要整合多方面知识,集成技术研发、产品设计与开发、市场开拓和产业链管理等全方位的资源,技术能力单一的企业往往难以长期在行业市场上立足,因此技术多元化逐渐引发学者们的关注。

对于技术多元化的定义,由于关注点不同和研究的需要,学者们也各有偏重。考虑到技术多元化在技术专利方面的体现时,Breschi (2003)认为技术多元化等同于企业在多个不同的技术领域申请专利的行为,而细化到技术多元化下企业隐含知识分布的广度时,技术多元化就意味着企业通过内部研发、外部技术合作或技术并购等多种方式将知识基础扩展到多个技术领域,是企业所拥有的技术知识多样化的增长过程或企业涉及的技术知识领域范围的增加 (Chiu et al., 2008)。本文认为技术多元化是企业增长背后的一个基础原因变量,是一个整体概念,应该考察企业所具备的技术领域的集中程度。因而,本文定义技术多元化为:企业具有的技术知识分散于多个不同技术领域的程度。

由于产品创新的复杂性 (Fai, 2003)、技术创新的不确定性 (Torrisi and Granstrand, 2004) 和提高利润独有性的需要 (Suzuki and Kodama, 2004),很多企业选择扩大自己的技术知识范围,不断地探索、试验或吸收新技术,在多个技术领域进行尝试从而识别出新兴技术潜在的商业机会,提前布局以获得先发优势,提高企业独占创新回报的能力。基于资源基础观、知识基础观、能力观的视角,学者们认为企业的技术多元化战略能够帮助企业构建核心竞争力。当企业面临着较高不确定性、竞争激烈的环境时,技术多样性能够扩展技术基础并获取新的知识 (Amit and Schoemaker, 1993),能够促进新产品的开发、有利于组合现有的技术,从而形成一种互补性的协同效应 (Patel and Pavitt, 1997),分摊了R & D的风险,从而有助于企业绩效的提升 (Garcia-Vega, 2006)。虽然目前学者们对于技术多元化和企业绩效的关系有不同的结论,但是大部分研究成果表明,技术多元化有利于促进企业绩效的提升 (何郁冰和陈劲,2013)。因此,本文提出第一个研究假设:

假设1:技术多元化与企业绩效之间存在显著正相关关系。

(二) 技术创新及其中介效应技术多元化是指企业拥有技术领域的集中程度,这些技术领域创新水平不同可能会带来不同的效益。研究显示,企业的技术创新能力受到技术投入和技术研发能力影响 (高中海,2005)。企业是否实施、如何实施技术多元化战略,可能影响企业的技术创新水平。拥有较丰富技术资源的企业,更容易进行技术的重新组合和创新,这也就意味着技术多元化的企业更可能实现技术创新,获得更高的创新绩效。随着技术变革的速度不断加快,国家之间、区域之间以及企业之间的技术融合程度逐渐加强,为适应这种变化,组织必须将新的技术、知识和现有的技术、知识进行整合,这种知识整合对技术创新有显著的影响作用 (谢洪明等,2007)。由此可见,技术拓展进入新的领域,企业很有必要将新的竞争优势及现有技术资源的整合,通过知识转移降低风险,诸如此类的技术多元化行为对技术创新有着重要的意义。因此,本文提出以下假设:

假设2:技术多元化促进技术创新水平的提高。

20世纪20年代,熊彼特首次提出技术创新的概念,他认为技术创新是一种将初始的新技术、新发明转化为另一种具有价值的商业形态的过程 (Schumpeter, 1934)。1997年,克里斯.弗里曼等人在《工业创新经济学》一书中明确指出“技术创新就是指新产品、新过程、新系统的和新服务的首次商业性转化”(Freeman and Soete, 1997)。虽然由于研究的视角不同,学者们对于技术创新的定义不尽相同,但是都坚持认为技术创新是一种过程,是将初始的新技术、新发明通过经济行为、企业管理行为等中介力量,达成另一种具有价值的商业形态的转化过程。

技术创新意味着建立新的生产体系,重新组合生产要素和生产条件,获得潜在的经济效益,这个过程往往具有长期性。企业的创新能力将对其长期绩效产生重要影响 (Makri et al., 2010),李宝新和岳亮对中国企业进行了检验,发现技术创新对企业绩效产生正向影响 (李宝新和岳亮,2008)。技术作为一种知识资源,其创新和整合对企业的技术研发效率、技术研发产出等会产生直接的影响,技术知识的创新可以有效提高企业的创新绩效和经营绩效 (彭伟,2011)。程立茹等人 (2011)基于中国制药上市公司16年专利申请数据进行实证研究发现,技术创新水平能够显著提高销售收入和盈利水平,市场导向性强的技术创新比科技含量高的技术创新更能促进企业绩效的提升。大量研究结果显示,技术创新对企业绩效存在明显的影响作用 (Nohria and Gulati, 1996),注重创新的企业的绩效远远优于不注重创新的企业的绩效 (Makri et al., 2010)。

技术创新在有关企业绩效的研究中常被当作中介变量进行研究,例如在公共科技金融和市场科技金融对企业绩效的影响中,技术创新都起着完全中介的作用 (王燕青,2014);在公司治理机制与企业绩效之间,技术创新起着明显的中介效应作用 (邵云,2013);外部知识获取会影响企业的技术创新,进而对企业绩效产生影响 (王育晓,2010)。我们通常认为,企业可以通过购买或者技术投资等手段获取技术,但技术本身是无法产生绩效,需要通过产品生产或者基于创新能力对原有技术进行加工、重新组合,实现商业性转换之后才能实现真正的绩效。因为技术多元化对企业绩效的作用过程比较复杂,而技术创新常被作为企业绩效的上游变量,本文认为技术多元化可能也通过技术创新,才能对企业绩效产生影响,也就是说,技术创新可能在技术多元化与企业绩效之间的关系中承担着中介角色。所以,本文推出以下假设:

假设3:技术创新在技术多元化对企业绩效的作用过程中发挥中介效应。

(三) 技术关联及其调节效应Frankel (1995)在尝试解释较老工业化国家相对于新兴工业化国家在技术采用上存在相对劣势这一现象时,首次提出技术关联。L·贝塔朗菲 (1987)强调多元性和相关性是系统概论最基本的规定性,技术元素之间存在着相关性,也就是技术关联性。Freeman and Scete (2004)认为“发展不只是指个别产品的成功,而是要在进化中建立起相关的技术系统……技术系统间相互联系的产生传播了广泛流传和具有普遍用途的知识、技能和经验”。本文主要研究企业技术组合之间的关联性,当各项技术共享了部分技术知识或具有相似的研究基础时就认为该组合技术关联。

研究表明,技术关联既可能发挥动态效应使技术的扩展产生新的市场需求 (姜红,2008),这种需求会反过来刺激新技术开发,另外技术关联的特征也有助于企业利用范围经济和规模经济。然而,技术关联也有可能显现出消极的锁定效应 (邹昊等,2006)。Frankel (1995)认为技术关联所产生的沉没成本是导致较老工业化在新技术采用上存在着相对劣势的一个重要的原因,技术关联所导致的锁定效应会阻碍企业获取、吸收和应用新技术,影响企业绩效。这就说明技术多元化是否会产生良好的企业绩效可能受到技术关联的影响作用,这种影响是技术关联的动态效应和锁定效应相互博弈的结果。研究认为,企业实施多元化时,进入技术关联的产业可能比进入技术不关联的产业获得更高的绩效 (Robins and Wiersema, 1995),而且通过技术关联善于抓住行业技术空白点的企业则更可能获得先发优势。因此,本文提出以下假设:

假设4:技术关联会增强技术多元化对企业绩效的正效应,即技术关联程度越高,技术多元化就越能促进企业绩效的提升。

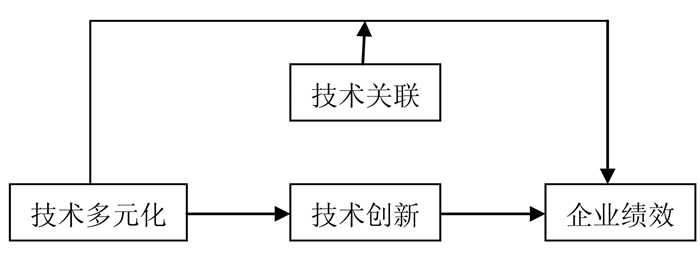

(四) 混合关系假设一个模型除了自变量和因变量,涉及的第三变量-中间变量可能不止一个,变量间会因其在模型中的位置不同产生不同的作用,这些中间变量可能同时包括中介变量和调节变量,甚至是有中介的调节变量、有调节的中介变量。从以上的研究假设得知,本文认为技术创新是中介变量,技术关联是调节变量。为了更加深入地研究技术创新和技术关联对技术多元化与企业绩效之间关系的影响作用,本文还探讨了他们的混合效应,假设如下:

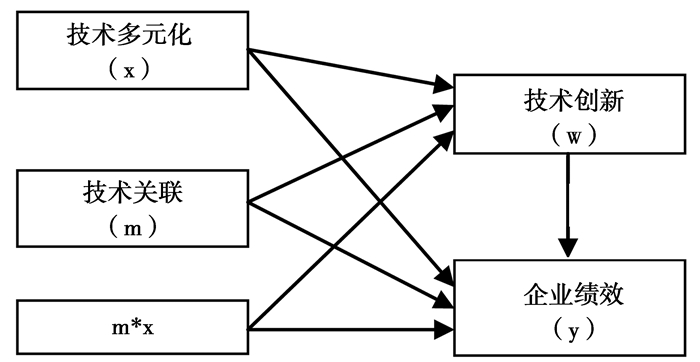

1. 技术关联有中介的调节关系的检验我们认为技术关联 (m) 是调节变量,技术创新 (w) 是中介变量,据此可知mx (x:技术多元化) 是调节效应项,如果它影响技术创新 (w),而技术创新 (w) 影响企业绩效 (y),说明技术关联 (m) 的调节效应 (至少部分地) 通过中介变量技术创新 (w) 而起作用,称这样的技术关联 (m) 是有中介的调节变量。据此本文提出以下假设:

|

图 1 有中介的调节模型 |

假设5a:技术关联在技术创新对技术多元化到企业绩效形成影响过程中存在有中介的调节关系。

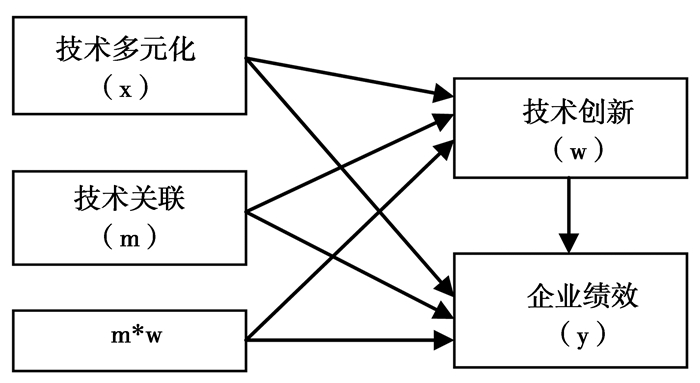

2. 技术创新有调节的中介关系的检验除了有中介的调节模型,我们还有必要考虑到有调节的中介模型 (如图 2)。即考虑技术多元化 (x) 对企业绩效 (y) 的影响时,技术创新 (w) 仍然是中介变量。但技术关联 (m) 不是企业绩效 (y) 与技术多元化 (x) 关系的调节变量,而是企业绩效 (y) 与技术创新 (w) 关系的调节变量。也就是说,经过技术创新 (w) 的中介效应受到技术关联 (m) 的影响,所以称技术创新 (w) 为有调节的中介变量。因此,本文提出以下假设:

|

图 2 有调节的中介模型 |

|

图 3 本研究的理论模型 |

假设5b:技术创新在技术关联对技术多元化到企业绩效形成影响过程中存在有调节的中介关系。

三、 研究设计 (一) 样本选取因为电子信息产业相对于其他产业更加注重专利研发与技术创新,该行业内企业的技术多元化特征更为明显、专利信息相当丰富和容易获取,所以本文选择电子信息产业为研究对象。依据证监会的行业划分,信息技术产业包括通信及相关设备业、计算机及相关设备业、通信服务业和计算机应用服务业,本文选取在上海证券交易所和深圳证券交易所A股上市的归类为信息技术产业的上市公司为研究的样本,因为我国的专利平均寿命为3-7年,所以研究时间为2006-2013年。本文在样本筛选时考虑了以下几点:(1) 选取2006年以前仅在A股上市的公司 (2) 剔除ST或*ST的公司 (3) 由于技术创新需要运用专利数据,所以剔除没有专利权的公司 (4) 剔除财务数据不全的公司,筛选后的研究样本包括了49家上市公司,选取样本企业的2006~2013年面板数据共392组观测值进行分析。其中,专利数据主要通过国家知识产权局的专利检索数据库来获得,而企业绩效数据则主要通过新浪财经网站上的披露内容进行收集整理。

(二) 变量指标和检验模型的说明 1. 技术多元化目前,多数学者基于国际专利分析 (IPC) 标准,采用传统上测度多元化的连续指数测量技术多元化,其中包括赫芬达尔指数和熵指数。本文将采用应用较为广泛的赫芬达尔指数对技术多元化程度进行测量,具体计算方式如下:

| $ \text{TD}=1-\text{H}=1-\sum{_{i}{{\left( {{N}_{i}}/N \right)}^{2}}} $ | (1) |

如果用Ni表示某企业在某技术领域i中含有的专利数,则N=∑iNi。其中H=∑i(Ni/N2) 为赫芬达尔指数,H取值越大,技术领域的集中度越高,多元化程度越低;反之,则技术领域的集中度越低,多元化程度越高。

2. 技术创新目前,虽然已经有不少的学者利用多种方法从不同的维度对技术创新进行衡量,但是他们都承认技术专利对技术创新评估的重要性 (chiesa等,1996;黄鲁成,2005)。方曙 (2007)认为在企业技术创新能力评价指标体系中, 专利的重要性是首位的,在利用专利对技术创新能力进行评估时,不仅要考察专利的数量,而且要考察专利的质量。通常来讲专利的不同类型代表了不同的创新水平,发明型专利的创新水平最高,实用型专利次之,外观设计专利的创新水平最低,考虑到本文主要研究的内容更倾向于生产技术方面,因此本文过滤掉外观设计专利,只考察企业的发明专利和实用型专利,专利类型的分布可以体现出技术创新水平,发明专利的数量越多,企业的技术创新水平就越高 (王燕玲,2009)。龚关 (2012)运用层次分析法提出了技术创新能力评价体系,从技术创新投入能力、技术创新支持能力和技术创新产出能力三个方面进行指标评价。由于本研究主要考察技术创新的商业化特征,所以本文认为选择在技术创新能力体系中占比最高的技术创新产出能力来衡量技术创新水平最为适宜,并以成果质量要素 (0.46) 和成果数量要素 (0.54) 两个指标测量技术创新水平,综合前人研究,本文将选用专利产出指标作为成果数量要素,选用发明专利指标作为成果质量要素。我们将通过专利申请数量计算专利产出指标 (式2),表示特定公司特定年份的专利申请数在该年所有专利申请数中的占比;通过发明专利数量计算发明专利指标 (式3),表示特定公司特定年份的发明专利申请数在该年所有发明专利申请数中的占比。最后通过两个指标的值计算技术创新水平 (式4),计算结果代表技术创新水平,值越大,技术创新水平越高。

| $ 专利产出指标=\frac{i\text{公司第t年的专利申请数}}{\text{第t年所有公司全部专利申请数}} $ | (2) |

| $ 发明专利指标=\frac{i\text{公司第t年的发明专利申请数}}{\text{第t年所有公司全部发明专利申请数}} $ | (3) |

| $ 技术创新=0.46*专利产出指标+0.54*发明专利指标 $ | (4) |

专利分类号是企业专利的一项重要特征。企业一项专利技术可能有一个以上的专利分类号,因而使得不同的专利技术领域间产生关联。暴海龙和李金林 (2004)描述了两个专利技术领域的技术关联性计算方法,计算公式如下:

| $ \text{TR}=\sqrt{\frac{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}{2}} $ | (5) |

其中,a表示IPC分类中以IPCa为主分类的所有专利申请中以IPCb为副分类的比率;b表示以IPCb为主分类的所有专利申请中以IPCa为副分类的比率。

4. 企业绩效目前对于企业经营绩效评价指标体系的研究主要从财务指标和非财务指标两方面展开,由于非财务指标衡量中的可量化性存在着相当的局限性,目前企业经营绩效的研究主流还是采用财务绩效作为企业经营绩效的衡量指标,本文选择比较常用的ROA作为衡量上市公司经营业绩的指标。

(三) 研究方法本文拟采用专利信息分析方法和回归分析方法结合进行定量研究,利用专利信息分析方法对研究数据进行收集和处理,然后通过SPSS统计分析工具对研究数据进行回归分析,以找到变量之间的相关关系。对于技术创新的中介效应、技术关联的调节效应和混合效应检验程序采用温忠麟等人 (2006)的解释方法进行验证。

四、 实证研究分析 (一) 变量描述统计与相关性分析各个变量的描述性统计结果如表 1所示,样本数据的技术多元化水平最高值为0.96,最低值为0.20,平均值是0.75,说明中国的电子信息产业的技术多元化水平普遍比较高。而技术创新最高值是0.75,均值只有0.02,说明该产业的技术创新水平分布不均,各企业之间的技术创新水平差距较大。

| 表 1 变量描述性统计 |

由表 2可知,变量之间存在着显著的两两相关关系。

| 表 2 变量间的相关性分析 |

从表 3第一步中可看出,技术多元化x与企业绩效y之显著正相关 (c=0.262,p < 0.001),假设1验证成立。

| 表 3 技术创新的中介效应依次检验 |

从表 3中第二步可以看出,技术多元化x与技术创新显著负相关 (c=-0.249, p < 0.01),假设2不成立,这有可能是因为我国电子信息产业技术多元化的水平较高导致的,较高的技术多元化导致技术领域的相对分散,从而影响了单一技术领域的资源投入,也有可能因为技术领域之间的关联程度较低,技术整合和协调成本较高,在资源有限的条件下,这些因素阻碍了企业技术创新能力的提高。

(四) 技术创新的中介效应分析在控制自变量x之后,中介变量技术创新w对因变量y的系数b并不显著。此时需要继续完成Sobel检验以确定是否存在中介效应。因为Sobel检验显著 (z=1.03>0.97,对应p < 0.05),即中介效应显著,且中介效应所占比例为0.249*0.191/0.262=18.1%。即技术创新对技术多元化与企业绩效的影响作用具有显著的部分中介效应,所以假设3成立。

(五) 技术关联的调节效应检验表 4的检验结果显示,R22显著高于R12,且调节效应mx的系数在0.01显著水平上显著,说明技术关联m对技术多元化与企业绩效之间的作用过程存在调节效应。进一步地,对第二步所得到的回归方程式进行变形,得到:

| 表 4 技术关联的调节效应检验 |

| $ \text{y}=8.477-0.686m+\left(0.515m+0.087 \right)x $ | (6) |

从式 (6) 可知,技术关联m取值越大,技术多元化x对企业绩效y的正效应越强。假设4得到验证。

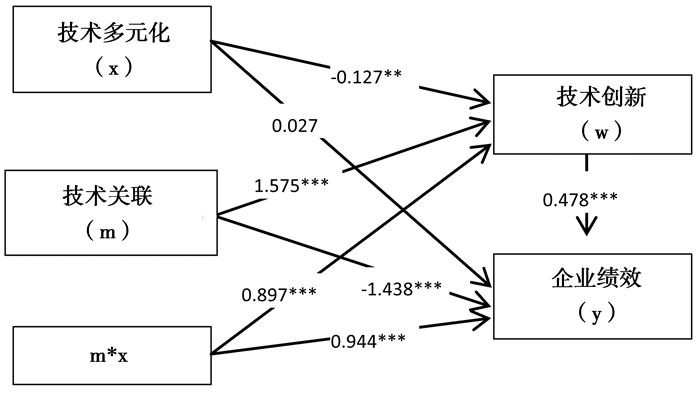

(六) 混合效应检验 1. 技术关联有中介的调节效应检验从表 5第一步可以看到,mx的系数显著,说明m对y于x关系的调节效应显著。其次,做w对x、m、mx的回归,mx的系数显著。最后做y对x、m、mx和w的回归,w的系数显著,且mx的系数显著,说明m的调节效应通过中介变量w起作用,而且技术关联的技术多元化正向强化技术多元化和技术创新之间的关系。因此,假设5a得到验证。

| 表 5 技术关联的有中介的调节效应检验程序 |

|

图 4 技术关联有中介的调节效应模型 |

同样用依次检验的方法,检验有调节的中介效应。

从表 6可以看到,在第四步检验程序中,mw的系数不显著,说明在w的中介效应过程中,并没有受到技术关联的影响作用。假设5b不成立。

| 表 6 技术创新的有调节的中介效应检验 |

综合之前的研究,本研究假设的论证情况如表 6。

最终,本研究构建的理论模型如图 5所示。

| 表 7 本研究假设的论证情况总述 |

|

图 5 本研究最终构建的理论模型 |

技术多元化战略关乎企业的生存与发展,然而一直以来,大多数研究的关注点通常聚焦在技术多元化的前因和后果上,虽然有个别学者开始探索技术多元化作用于企业绩效的内在机理,但是已有研究忽视了多元化技术之间的联系可以影响到技术创新,进而作用于企业绩效的关系。本文对电子信息产业上市公司在2006-2013年的面板数据进行实证分析,得到以下结论:技术多元化有利于企业绩效的提升,技术创新在两者之间承担中介角色,但是过高的技术多元化会抑制企业技术创新;技术关联性会加强技术多元化对绩效的正效应,这种调节效应通过技术创新发挥作用。本文在研究企业技术多元化和绩效的内在机理时,不仅考虑到技术关联的调节效应,而且创新性地考虑到技术创新的中介效应,并且将这些变量当作一个整体模型进行实证检验,丰富和完善了技术多元化和企业绩效之间关系的研究,也为技术创新战略和多元化战略的研究提供了理论参考。

同时,本文也为电子信息产业中企业技术多元化战略的实施提供了管理上的启示。首先,企业要坚持适度的技术多元化。一方面,企业要实行技术多元化战略,技术多元化有助于提升企业的绩效,与掌握单一技术的企业相比,实施技术多元化的企业拥有更丰富的技术资源,具备足够的能力迎合快速变化的市场需求,在竞争环境中显得更加灵活,从而承担较低的风险,另外,技术多元化的企业更有可能与其他利益共同体建立合作伙伴关系,利用社会资本获取更多的技术、知识和能力资源。另一方面,企业也要避免过高的技术多元化所造成的消极影响,贾军和张卓 (2013)发现技术多元化与创新绩效二者之间呈倒U型关系,当技术多元化达到临界值之后,会引起创新绩效的下降。目前我国电子信息行业的多元化程度过高,这有可能导致企业内部研发资源的分散,协调沟通成本的提升,从而不利于技术创新。虽然短时间而言,较低的技术创新水平意味着较少的研发成本,这有利于提高企业的绩效,但是却无益于企业的长远发展。

其次,企业在选择技术多元化路径时,要重视技术的关联性和提高企业的技术创新能力。虽然关联度较低的技术多元化能够使企业保持一定的灵活性,企业可以根据市场需求和环境的变化进行战略转移,但是对于中小企业而言,在资源有限的情况下,如果企业研发资源过于分散到多个不相干的技术领域,这将会限制各个领域技术创新能力的提高、增加协调和整合成本,从而大大降低企业绩效。目前,我国电子信息行业技术多元化水平相对较高,企业更应该发展与核心技术领域具有较高技术关联的新技术,通过对类似的知识、技术的共享、学习和迁移,提升企业核心技术领域的创新能力,方便企业利用范围经济和规模经济,降低研发和生产成本、从而提高绩效。

本研究依然不可避免地存在着以下的局限性:第一,技术投资是一个周期性较长的企业行为,它影响的是企业在一个较长阶段的发展过程,且这种影响具有一定程度的滞后性,而本文虽然试图通过选择时间跨度相对较长的样本数据来降低滞后性的影响,但是还是未能够保证研究结果完全体现出技术投资给企业带来的绩效影响;第二,由于研究的需要,本文主要关注多元化在技术层面对企业绩效的影响,虽然为了减少其他变量的影响,本文统一选择了电子信息行业进行研究,在样本筛选过程中,也排除了非多元化和非技术创新的企业,相当于控制了常见的诸如行业、创新等因素的影响,但是还是忽略了诸如企业规模等其他因素对绩效的影响作用。

| [] | Amit, R. and Schoemaker, P.H. , 1993, "Strategic assets and organizational rent". Strategic Management Journal, 1, 33–46. |

| [] | Breschi, S. , Lissoni, F. and Malerba, F. , 2003, "Knowledge-relatedness in firm technological diversification". Research Policy, 32, 69–87. DOI:10.1016/S0048-7333(02)00004-5 |

| [] | Cantwell, J.A. and Piscitello, L. , 2000, "Accumulating Technological Competence: Its Changing Impact on Corporate Diversification and Internationalization". Industrial And Corporate Change, 1, 21–51. |

| [] | Chiesa, V , Coughlan, P. and Voss, C. , 1996, "Development of a technical innovation audit". Journal of Product Innovation Management, 13, 105–136. DOI:10.1016/0737-6782(95)00109-3 |

| [] | Chiu, Y.C. , Lai, H.C. and Lee, T.Y. , 2008, "Technological Diversification, Complementary Assets, and Performance". Technological Forecasting and Social Change, 6, 875–892. |

| [] | Fai, F. 2003, "Corporate technological competence and the evolution of technological diversification". Published by Edward Elgar Publishing. |

| [] | Frankel, M. 1995, "Obsolescence and technological change in a maturing economy". American Economic Review, 45, 296–319. |

| [] | Freeman, C. and Soete, L. , 1997, "The Economics Industrial Innovation", Published by the MIT Press. |

| [] | FreemanC.、SceteL., 2004, 《工业创新经济学》. 北京大学出版社. |

| [] | Garcia-Vega, M. 2006, "Does Technological Diversification Promote Innovation? An Empirical Analysis for European Firms". Research Policy, 2, 230–246. |

| [] | Leten, B. , Belderbos, R. and Van Looy, B. , 2007, "Technological diversification, coherence and performance of firms". Journal of Product Innovation Management, 24, 567–579. DOI:10.1111/jpim.2007.24.issue-6 |

| [] | Makri, M. , Hitt, M.A. and Lane, P.J. , 2010, "Complementary Technologies, Knowledge Relatedness, and Invention Outcomes in High Technology Mergers and Acquisitions". Strategic Management Journal, 31, 602–628. |

| [] | Nohria, N. and Gulati, R. , 1996, "Is slack good or bad for innovation?". Academy of management Journal, 39, 1245–1264. DOI:10.2307/256998 |

| [] | Patel, P and Pavitt, K. , 1997, "The technological competencies of the world's largest firms: Complex and path-dependent, but not much variety". Research Policy, 2, 141–156. |

| [] | Ramanujam, V. and Varadarajan, P. , 1989, "Researchon corporate diversification: A synthesis". Strategic Management Journal, 6, 523–551. |

| [] | Robins, J.and Wiersema, M., 1995, A Resource-based Approach to the Multi-business Firm: Empirical Analysis of Portfolio Inter-relationships and Corporate Financial Performance, Vol.16, pp.277-299. |

| [] | Schumpeter, J.A. 1934, "The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle". Published by Transaction Publishers. |

| [] | Suzuki, J. and Kodama, F. , 2004, "Technological diversity of persistent innovators in Japan: Two case studies of large Japanese firms". Research Policy, 33, 531–549. DOI:10.1016/j.respol.2003.10.005 |

| [] | Torrisi, S.and Granstrand, O., 2004, "Technological and business diversification: A survey of theories and empirical evidence", The Economics and Management of Technological Diversification.Eds.by.John.C, Alfonso.G.and Ove, G., pp.21-68, Published by Routledge. |

| [] | 张庆垒、刘春林、施建军, 2014, 《动荡环境下技术多元化与企业绩效关系》, 《管理学报》, 第 12 期, 第 1818–1825 页。 |

| [] | 贾军、张卓, 2013, 《技术多元化对企业绩效的影响研究--技术关联的调节效应》, 《管理评论》, 第 8 期, 第 124–131 页。 |

| [] | 贾军、张卓, 2012, 《技术多元化、互补资产与企业绩效》, 《研究与发展管理》, 第 6 期, 第 64–72 页。 |

| [] | 何郁冰, 2011, 《技术多元化促进企业绩效的机理研究》, 《科研管理》, 第 4 期, 第 9–18 页。 |

| [] | 王文华、张卓、陈玉荣, 2015, 《基于技术整合的技术多元化与企业绩效研究》, 《科学学研究》, 第 2 期, 第 279–286 页。 |

| [] | 何郁冰、陈劲, 2013, 《技术多元化战略与企业竞争优势关系研究评述》, 《科研管理》, 第 5 期, 第 10–20 页。 |

| [] | 高中海, 2005, 《我国企业技术创新影响因素的系统研究》, 河海大学硕士学位论文. |

| [] | 谢洪明、王成、李新春, 2007, 《技术创新软性影响因素的实证研究》, 《v》, 第 5 期, 第 943–970 页。 |

| [] | 李宝新、岳亮, 2008, 《公司治理、技术创新和企业绩效的实证研究》, 《山西财经大学学报》, 第 3 期, 第 90–95 页。 |

| [] | 彭伟, 2011, 《产学研合作视角下社会网络、知识创新、企业绩效关系研究》, 中南大学硕士学位论文. |

| [] | 程立茹、王皓、周煊, 2012, 《技术创新水平越高企业财务绩效越好吗?--基于16年中国制药上市公司专利申请数据的实证研究》, 《金融研究》, 第 8 期, 第 166–179 页。 |

| [] | 王燕青, 2014, 《科技金融、技术创新与企业绩效的关系研究--以高技术企业为例》, 苏州大学硕士学位论文. |

| [] | 王育晓, 2010, 《外部知识获取、技术创新与企业绩效关系的实证研究》, International Conference on Computational Intelligence and Industrial Application (2010年PACIIA) |

| [] | 邵云, 2013, 《公司治理机制、技术创新与企业绩效的关系研究》, 中国海洋大学硕士学位论文. |

| [] | L·贝塔朗菲, 1987, 《一般系统论》. 社会科学文献出版社. |

| [] | 姜红, 2008, 《基于技术关联性视角的产业创新模式与技术选择理论研究》, 吉林大学博士学位论文. |

| [] | 邹昊、段晓强、杨锡怀, 2006, 《技术关联:一个概念性的研究综述》, 《管理世界》, 第 2 期, 第 154–158 页。 |

| [] | 黄鲁成、江剑, 2005, 《关于开展上市公司技术创新能力评价的思考》, 《科学学与科学技术管理》, 第 5 期, 第 85–89 页。 |

| [] | 龚关, 2012, 《基于专利信息的产业技术创新能力评价研究》, 华东师范大学硕士学位论文. |

| [] | 方曙, 2007《基于专利信息分析的技术创新能力研究》, 西南交通大学博士学位论文. |

| [] | 王燕玲, 2009, 《基于专利分析的行业技术创新研究:分析框架》, 《科学学研究》, 第 4 期, 第 622–628 页。 |

| [] | 暴海龙、李金林, 2004, 《专利技术关联性分析方法研究》, 《科研管理》, 第 增刊 期, 第 3–8 页。 |

| [] | 温忠麟、张雷、侯杰泰, 2006, 《有中介的调节变量和有调节的中介变量》, 《心理学报》, 第 3 期, 第 448–452 页。 |