当前我国信贷市场实际上由正规信贷和民间信贷两个相对分割的子市场构成,前者以银行信贷为主,近年兴起的P2P则属于后者。现有关于货币政策有效性研究强调银行信贷的中介作用(索彦峰和范从来,2007;饶品贵和姜国华,2013等),对于货币政策在民间信贷市场的影响有所忽略,一个重要的原因是民间信贷缺乏公开和系统的数据。过去一年P2P交易的高度活跃和央行货币政策的频繁变动,为检验货币政策在民间信贷市场的有效性提供了难得的机会。一方面,P2P市场已经发展成一个较具规模和相对成熟的借贷市场,并且投资利率采用较为市场化方式定价①;另一方面,为应对经济下行,自2014年6月以来央行多次下调金融机构存贷款基准利率和准备金率。本文计划将两方面数据结合起来,研究货币政策在P2P市场的有效性。

①国内P2P平台定价方式包括两种,分别是借款人定价和平台定价。由于投资人可以用脚投票,供求关系、风险高低是决定资金价格的重要因素,即使考虑利率限制,P2P市场至少是非完全市场化的(廖理等,2014)。

P2P网贷指投资人与借款人之间通过网络借贷平台而不是传统金融机构进行的信贷行为(Klafft,2008等),相比较而言,传统金融机构需要直接承担借款人的违约风险,而P2P平台在信贷过程中主要充当交易中介的角色①。作为一种新型金融业态,我国的P2P市场发展迅速,2014年信贷成交量突破3000亿元,年末贷款余额超过1000亿元,全国范围各种类型P2P平台超过2000家。P2P网贷是庞大民间信贷的典型代表,作为民间信贷中较为规范和透明的部分,P2P市场的兴起为研究货币政策如何影响民间信贷提供了一扇窗口。从政策评估的角度看,基于P2P市场的分析有助于更准确地考察货币政策对于实体经济的影响。在经济进入下行周期后,央行降低利率或存款准备金率的初衷在于增加流动性和降低社会融资成本,并引导更多资金进入实体经济。众所周知,一方面,银行信贷容易受到各级政府的干预和影响,其规模变化很大程度上反映了政府的意志;另一方面,较低的贷款利率决定了银行信贷资金有更大的套利空间,导致部分银行信贷资金在金融部门内部流转,因此仅仅基于银行信贷的评估可能导致货币政策实施效果的高估。与之相比,由于较少存在利率限制和行政干预,P2P信贷市场的价格和规模更加直接地反映了供求状况。基于P2P网贷的评估反映了货币政策在民间信贷市场的影响,因此可以作为反映货币政策实施效果的重要指标。此外,作为一种新型金融业态,P2P相关监管体系仍在酝酿和谋划中,通过研究货币政策在P2P信贷市场的有效性,可以为完善监管措施提供必要的理论依据。

①实际上,形式上许多平台提供“担保”、“本金保障”等超出中介功能的服务,但平台的普遍高杠杆运行决定了这些服务只是形式和宣传的需要。作为理性的投资者当然明白,平台的频频“跑路”和倒闭表明这些保障并不可靠。

利率市场化是我国金融市场化改革的关键一环,2013年7月和2015年10月先后央行先后取消贷款和存款利率管制。现有研究表明在市场化改革的不同阶段,货币政策的有效性是变化的(林仁文和杨熠,2014),各界普遍关心的问题是:利率市场化是否会降低央行货币政策的有效性?P2P市场的利率水平基本由市场供求关系确定,因此本文的结论有助于回答这一重要问题。更为重要的是,严格的准入制度限制了民营资本自由进入银行市场,众多商业银行的国有性质及管理者的政治身份使其信贷政策高度契合政府调控意图(马草原和李成,2013),导致当前银行信贷不能完全反映市场供求状况,基于P2P市场的研究能更准确地度量货币政策对于市场化利率的有效性,这一点对于即将到来的存款利率市场化改革具有重要借鉴价值。

基于上述考虑,本文关注货币政策在P2P市场的有效性,具体来说,研究基准利率和准备金率的调整是否影响P2P市场的信贷成交量和利率水平。与现有研究相比,本文的边际贡献在于四点: 第一,从P2P信贷市场的角度考察央行货币政策的有效性,对宏观货币政策是否影响民间信贷市场进行探索性研究;第二,从非银行信贷角度考察货币政策的有效性,为全面评估货币政策实施效果提供新的角度;第三,探讨不同货币政策工具对于市场化信贷的作用和影响,为将来利率市场化条件下的货币政策工具选择提供经验证据;第四,在研究方法上,本文综合使用面板模型和断点回归设计两种工具进行货币政策评估,确保结论的稳健性。

本文的结构安排如下:第二部分对相关研究进行评述; 第三部分是数据说明与研究设计; 第四部分给出实证结果和分析;第五部分是稳健性检验;最后是结论和进一步研究展望。

二、 文献综述 (一) P2P研究目前大多数P2P实证研究关注从借款人的角度研究借贷行为,包括借款成功率、借贷利率、违约及其影响因素。除借贷数量和借贷利率(Puro et al., 2010;温小霓和武小娟,2014;王会娟和廖理,2014) 外,影响借款成功率的因素还包括信用等级或平台信用评级(Klafft,2008; Puro et al., 2010;Lin et al., 2013;温小霓和武小娟,2014;王会娟和廖理,2014)、财务状况(Collier and Hampshire, 2010;Puro et al., 2010)、借贷历史记录(Puro et al., 2010;王会娟和廖理,2014)、年龄阶段(Pope and Sydnor, 2008) 等可验证的借款人信息以及社会关系网络(Lin et al., 2013)、声誉(Avery and Calem, 2004)、借款描述(Martens and Jennings, 2007;Herzenstein et al., 2011;Michal et al., 2012;王会娟和何琳,2015) 等未经验证的借款人信息;影响利率高低的因素包括信用等级(Klafft,2008) 或平台信用评级(王会娟和廖理,2014)、种族(Pope and Sydnor, 2011)、学历和财产状况(王会娟和廖理,2014)、声誉(Collier and Hampshire, 2010;钱炳,2015) 等借款人信息;影响违约率的因素包括借款利率(廖理等,2014)、借款数量(Kumar,2007) 以及信用等级或平台信用评级(Kumar,2007;Klafft,2008)、借款描述(Herzenstein et al., 2011;王会娟和何琳,2015) 等借款人信息。此外,另有一些研究从投资者的角度展开,例如,Berkovich(2011)、Ceyhan et al.(2011)、Lee and Lee(2012)在不同情形下均发现P2P市场存在“羊群效应”;廖理等(2014)则发现投资者通过“用脚投票”方式识别和回避部分风险,具体表现为违约概率越大的借贷满标所需的时间和投资者人数更多(廖理等,2014)。就我国P2P市场研究而言,有两个问题值得特别关注,一是缺乏公开统一的个人信用体系,因此网络借贷平台需要建立自身的信用认证机制,王会娟和廖理(2014)探讨了“ 人人贷”平台信用认证的合理和不足;二是不完全市场化的利率,廖理等(2014)发现非完全市场化的借贷利率只能部分反映了借款人的违约风险,但投资者能够借助借款人的公开信息识别部分违约风险。

当前P2P实证研究的重点是微观主体的信贷行为,国外的研究集中于Prosper和Lending Club两家平台,国内则主要基于拍拍贷、人人贷等平台。这些研究对于理解P2P市场的微观运行机制非常重要,在此基础上,有必要进一步探索宏观经济政策尤其是货币政策对P2P信贷市场的影响。

(二) 货币政策有效性本文选择信贷指标度量货币政策有效性。这一选择与我国的实际情况相符,一方面,我国存在货币政策信贷传导机制(索彦峰和范从来,2007),并且信贷规模的变化基本与货币量变动同步(刘霞辉,2004);另一方面,信贷规模成为我国货币政策实际上的中间目标(盛松成和吴培新,2008)。

众多货币政策有效性研究注意到我国“二元经济”的特殊性,例如,货币政策调控对国有经济渠道的高度依赖是导致货币政策超调的重要原因(马草原和李成,2013);存贷款基准利率、存款准备金率等货币政策工具对于国企经济和民企经济的影响具有异质性(林仁文和杨熠,2014);在货币政策紧缩期,非国有企业相对于国有企业受到更大的银行信贷冲击(饶品贵和姜国华,2013)。金中夏等(2013)基于动态随机一般均衡模型的模拟表明,利率市场化后货币政策利率传导渠道将更加通畅,即利率市场化可以提高货币政策的有效性。

与本文关系更密切的是关于影子银行和货币政策的关系研究,游离于正规金融市场之外和高杠杆率两大特征表明P2P平台具有影子银行功能①,而影子银行会削弱货币政策的有效性(李波和伍戈,2011);从影子银行与商业银行关系出发,袭翔和周强龙(2014)把影子银行视为商业银行信贷投放体系在高风险领域的延伸,通过构建和求解DSGE模型后发现影子银行呈现逆周期特征,从而削弱了货币政策的有效性。但上述讨论还仅限于逻辑推导和理论探讨,关于影子银行与货币政策关系的实证研究目前还是空白,本文研究货币政策对于P2P市场信贷行为的影响,一定程度上可以帮助我们更好地理解货币政策是否影响民间信贷以及如何影响民间信贷, 进而有助于更全面地评估货币政策的有效性。

①实际上,在测算影子银行规模时通常把小额贷款和非正规贷款包括在内,因此P2P信贷当然也属于影子银行信贷范畴。

三、 数据说明和研究设计 (一) 数据说明基准利率、准备金率、央行票据以及贷款规模管制是中国货币政策调控最重要的四种操作工具(王国刚,2012),其中基准利率和准备金率是反映中长期货币政策走向的重要方向性指标。2014年下半年以来,随着宏观经济逐渐进入下行周期,央行连续调低基准利率和准备金率,见表 1。

| 表 1 2014年6月-2015年6月基准利率和存款准备金率调整情况 |

上述连续的货币政策能否实现货币当局的政策意图,在宏观经济不景气的背景下,降低基准利率和存款准备金率是否能够降低社会融资成本和增加流动性?本文基于P2P平台的交易数据进行回答。为了匹配货币政策调整时间,我们共收集了285家P2P平台2014年5月至2015年5月的日数据①,包括日平均利率、日成交量以及反映平台特征、资金供需双方特征的相关数据,数据说明和描述性统计见表 2。在分析之前,我们依据逻辑关系、法律法规等对数据进行整理,例如,考虑到相关规定和P2P投资的高风险性,删除年化利率高于30%或低于1倍同类存款基准利率的观测值②;在成交量不为零的情况下,人均投资金额、平均借款期、人均借款金额、注册资金、投资人数或资金杠杆为零显然不符合逻辑,对这类观测值也予以删除。经过整理共得到51344条观测值,涉及285家平台,包括2014年5月12日至2015年5月21日共计381个交易日。

| 表 2 P2P平台数据说明和描述性统计 |

①网贷之家以天为单位提供P2P平台数据,进行连续收集和整理得到。

②最高人民法院《关于人民法院审理民间借贷案件的若干意见》规定民间借贷的利率最高不得超过银行同类贷款利率的四倍,采用30%作为上限是综合考虑该规定和实际利率分布的结果,实际上利率超过30%的观测值所占比重低于2%。同时,P2P借贷相对较高的风险,决定了理性投资者不会接受低于银行基准利率的投资回报。

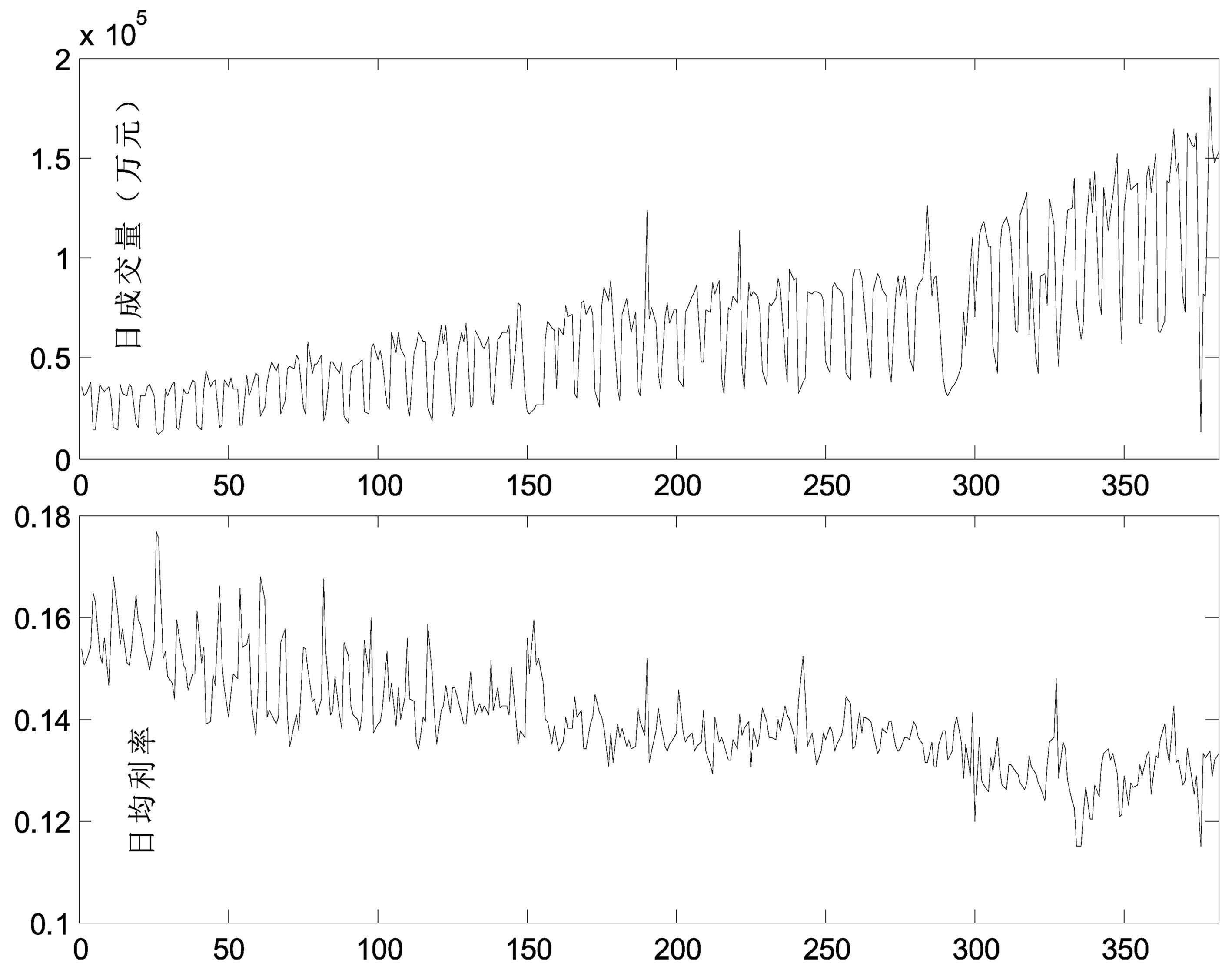

本文关注币政策变化是否影响P2P信贷的成交量和平均利率。为了对利率和成交量变化的趋势有所认识,在正式分析之前,我们先计算出所有平台在样本期内每天的成交量和加权平均利率权重为成交量。,见图 1。图中提供的两点信息在建模时需要考虑:一是随着P2P市场规模逐渐壮大,平均利率呈现下降趋势,而成交量呈现上升趋势,因此计量模型应考虑时间趋势;二是节假日P2P平台仍然发生交易,但成交量偏小,同时平均利率偏高,因此计量模型应包括节假日虚拟变量。

|

图 1 样本期内所有P2P平台的日成交量和日加权平均利率 |

在经济增长放缓的背景下,宽松货币政策的目的是增加流动性和降低社会融资成本。本文目的是检验表 1中列出的六次货币政策变化是否有效地影响了P2P市场,具体来说,货币政策实施后P2P市场的平均利率(反映社会融资成本) 是否下降,而成交量(反映流动性) 是否上升?

为分析货币政策变化对于P2P借贷的影响,最直观的思路是估计如下面板模型:

| ${Y_{it}} = {D_t}\rho + {X_{it}}\beta + {\alpha _i} + {\lambda _m} + {\varepsilon _{it}}$ | (1) |

其中,下标i和t分别表示P2P平台和时间,Yit是被解释变量,包括P2P平台的日成交量或平均利率;Dt=(Dt1, Dt2, ..., Dt6)是货币政策虚拟变量,对应表 1中六次货币政策调整;Xit是控制变量,包括表 1中除成交量和利率之外的其他变量①,加上假日虚拟变量;αi和λm分别表示平台效应和时间(月份) 效应②,用于捕捉可能存在的异质性,εit是扰动项;ρ=[ρ1, ρ2, ...ρ6]′和β是待估计参数。

① 综合考虑数据的可获得性和理论预期,这些变量分为三类:第一类反映平台的资金需求方特征,包括借款人数、借款标数、前十大借款人待还金额占比、平均借款期限;第二类反映平台的资金供给方特征,包括人均投资金额、投资人数、前十大投资人待收金额占比、满标用时;第三类反映平台本身特征,包括注册资金、运营时间、未来60日待还金额、累计待还金额、资金杠杆。

② 时间效应考虑月份而不是天数,主要基于两点考虑:一是时间效应变化存在一定的趋势(见图 1),使用月份效应已经能够捕捉这种趋势,且损失的自由度较小;二是以天为单位的时间效应,无法估计部分政策虚拟变量的影响。

记六次货币政策调整时间分别为Tk,k=1, 2…, 6,则政策虚拟变量分别定义为

| $D_t^k = {\rm{ }}\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} 1 & {t \ge {T^k}}\\ 0 & {t<{T^k}} \end{array}} \right.$ | (2) |

采用式(1) 估计货币政策调整的影响可能面临内生性问题,一方面,控制变量可能存在遗漏,例如影响个人消费信心和企业投资意愿的一些宏观经济变量无法准确度量,从而产生遗漏变量问题;另一方面,更重要的是,货币政策的影响可能被新的经济冲击抵消,例如,央行降低利率或存款准备率后,如果新出现出口下滑、内需下降等负面冲击,就会抵消央行货币政策的影响,那么基于式(1) 的估计结果则不够准确。为此,本文还考虑采用断点回归设计(Regression Discontinuity Design,以下简称RDD)。RDD是仅次于随机实验的分析变量之间因果关系的实证方法,在随机实验不可得的情况下, 断点回归能够避免参数估计的内生性问题, 从而真实反映出变量之间的因果关系(Lee and Lemieux, 2010)。在进行政策分析时,通常根据政策非连续变化特征设定一个控制变量(Forcing Variable),如果该变量大于临界值(断点) 则个体接受处置,否则不接受处置。多数计量方法都在整个样本区间内进行政策效果比较;与之相比,RDD的核心思想是选取合适的带宽(Bandwidth),通过比较断点附近的变化来判断政策影响,断点附近的样本同质性强,从而能够提供反事实观察。联系本文的研究目的,为了考察货币政策的影响,如果比较范围是政策变化前后较短的时间窗口,那么可以有效避免内生性问题。根据个体接受处置效应是确定的还是随机的,断点回归分为确定型断点回归(Sharp Regression Discontinuity) 和模糊型断点回归(Fuzzy Regression Discontinuity),从本文的研究对象看,央行货币政策的颁布日期是确定的,因此适用前者即确定性断点回归。

具体来说,对于表 1中列出的六次货币政策调整进行分别评价,即以六次货币政策调整时间点为中心把全部样本划分为六个子样本,在每个子样本内分别进行RDD分析。对下列方程分别进行回归即可得到六次货币政策调整的影响:

| ${Y_{it}} = D_t^k{\rho _k} + f\left( t \right) + {\varepsilon _{it}},{{\rm T}_{k - 1}} \le t <{{\rm T}_{k + 1}},k = 1,2,...,6$ | (3) |

其中,Yit是被解释变量,包括P2P平台的日成交量或平均利率;Dtk由式(2) 定义;T1, T2, …, T6表示六次货币政策实施的日期,T0和T7表示本文样本的起止日期;f(t)是关于时间t的函数。式是简单形式的RDD分析,在此基础上增加控制变量,进行不同函数形式的RDD分析,如果结果相互验证则可增强结论的稳健性(Lee and Lemieux, 2010)。为此,在式(3) 基础上,我们还考虑如下形式RDD:

| ${Y_{it}} = D_t^k{\rho _k} + f(t,{Z_{it}}) + {\varepsilon _{it}},{{\rm T}_{k - 1}} \le t < {{\rm T}_{k + 1}},k = 1,2,...,6$ | (4) |

其中,控制变量Zit包含式(1)Xit中的部分变量,剔除了可能在断点处不连续的人均成交量、投资人数、借贷人数等变量,加上平台固定效应①。

①对于时间效应而言,本文的RDD分析中已经把时间趋势作为控制变量。

为了估计式(3) 和式(4),需要设定函数f() 的形式并选择合适的带宽,对于前者本文考虑统计性质最好的局部线性回归(Local Linear Regression) 程序(Porter, 2003) 处理;对于后者,采用Imbens and Kalyanaraman(2012)提出的方法计算最优带宽。

应用RDD有两个前提条件:一是个体不能精确地操控政策,从而保证政策作用的随机性;二是控制变量在断点处须连续(Lee, 2008; Lee and Lemieux, 2010等)。就本文来说,第一个条件显然是满足的,P2P平台及其投资者和借款人虽然可能预期货币政策方向,但难以准确获知实施时间;对于第二个条件,时间变量本身当然是连续的,在此基础上本文谨慎选择控制变量,剔除可能存在跳跃的变量。断点回归设计本质上是实现局部随机实验,作为一种政策评估工具,基于RDD得到的是理想状态下政策影响,缺点是不能给出在特定背景下政策产生的实际影响。基于此,本文同时考虑面板模型和断点设计,以式(1) 的估计结果作为基准,它代表了央行货币政策调整的实际影响;基于(3) 或(4) 断点设计得到的估计结果作为政策调整在理想状态的影响,结合二者综合判断货币政策在P2P市场的有效性。

本文关注ρ的方向和显著性:对于成交量,ρk的估计值显著大于零表示第k次货币政策调整增加流动性,小于零表示减少流动性;对于平均利率,ρk的估计值显著小于零表示第k次货币政策调整降低了融资成本,大于零表示增加了融资成本。

四、 估计结果与分析 (一) 面板模型估计结果根据式(1) 设定,分别以日平均利率和日成交量作为因变量得到的估计结果见表 3,依据个体异质性设定为αi或αi+λm的不同,得到的估计结果分别记为平台固定效应和双向固定效应(平台固定效应+时间固定效应)。为了检验固定效应的显著性我们构造了相应的F检验,其中平台固定效应检验的原假设是混合回归估计,而双向固定效应检验的原假设是平台固定效应,检验结果均拒绝原假设,因此主要基于双向固定效应回归结果进行分析。

| 表 3 货币政策有效性评估(面板模型) |

表 3中关于控制变量的符号基本符合预期,这里不做详细讨论。我们重点关注D1-D6六个反映货币政策变化的虚拟变量,它们由式(2) 定义,对应表 1列出的六次货币政策调整。根据双向固定效应估计结果,在六次货币政策变化中,只有2次能够显著影响P2P平台的平均利率和成交量;对于显著的变量,估计系数的正负方向基本符合预期,随着基准利率和存款准备金率的降低,P2P平台的信贷利率有所下降,而成交量有所增加。以14年6月16日降低存款准备金率为例,调整后P2P平台的平均利率下降0.29个百分点,而各平台平均成交量增加25.63万元。但总体来看,货币政策对于P2P市场的影响较小,6次政策调整只有两次能发挥显著作用。

基于固定效应估计得到的结论可能存在内生性问题,内生性问题可能来自遗漏变量或意外宏观经济冲击,例如,如果货币政策出台后遇到宏观经济冲击,则冲击会放大或抵消货币政策的影响。因此,上述有关结论是否稳健还需要进一步验证,为此我们下面考虑RDD分析。

(二) RDD估计结果基于式(3) 简化形式的模型设定,表 4报告了货币政策调整对于P2P市场的平均利率和成交量的影响,六次货币政策调整时间与表 1对应。表 4中最优带宽根据Imbens and Kalyanaraman(2012)计算。从平均利率的角度看,六次货币政策的影响方向有正有负,具有不确定性,但所有影响统计上均不显著;从成交量的角度看,六次货币政策的影响有五次为正,但只有一次显著。

| 表 4 六次货币政策调整对于P2P市场影响:基于简化RDD分析 |

上述简化分析因为没有包括控制变量,可能导致结果有偏,为此我们基于式(4) 设定,通过增加控制变量考察结果是否稳健。我们考虑的控制变量包括节假日虚拟变量、前十大借款人待还金额占比、运营时间、未来60日待还金额、平均借款期限、注册资金、累计待还金额、前十大投资人待收金额占比、满标用时、资金杠杆和平台固定效应,考虑到控制变量连续性要求,没有包括人均投资金额、投资人数、借款标数、借款人数、人均借款金额等变量。估计结果见表 5。

| 表 5 六次货币政策调整对于P2P市场影响:基于包含控制变量的RDD分析 |

与表 4相比,表 5中货币政策对平均利率的影响方向发生较大变化,六次积极的货币政策调整中有五次降低了P2P市场的利率,但统计上仍然都不显著。在降低利率和降低存款准备金率两类积极货币政策中,前者的实施效果更容易评价。在本文的样本期内,三次“降息”分别降低基准利率0.25个百分点(2015年5月11日)、0.25个百分点(15年3月1日) 和0.4个百分点(2014年11月22日),如果货币政策能有效影响P2P信贷市场,那么我们应该发现P2P平均利率的相应降低;实际上,根据表 5发现三次货币政策调整导致平均利率分别下降0.21、0.27和0.54个百分点。下降程度基本符合预期,但统计上并不显著,意味着货币政策调整不能有效传导至民间信贷市场。表 5中货币政策对成交量的影响与表 4基本一致,即六次货币政策的影响有五次为正,但统计上显著的只有一次。综合表 4和表 5,我们发现六次积极货币政策对P2P市场的平均利率和成交量有一定的影响,但不存在直接和有效的作用。

(三) 结果分析我们一共考察了六次积极货币政策调整,包括三次降低基准利率和三次降低存款准备金率。综合两部分实证结果,固定效应估计和RDD分析给出类似的结论,本文实证研究的基本结论是:六次宽松货币政策调整对于P2P市场平均利率和成交量有一定的积极影响,影响方向基本符合预期,但大多数影响在统计上都不显著;从不同工具来看,降低基准利率和降低存款准备金率的影响没有明显差别。总体来看,货币政策在P2P市场的影响有限。

究其原因,我国信贷市场实际上是一个二元市场,即低均衡利率的正规信贷市场和高均衡利率的民间信贷市场,由于进入垄断、信息不对称等原因两个市场缺乏充分的套利机制和流动渠道。在此背景下,中央银行针对信贷市场的货币政策在民间信贷市场只能产生有限的影响。一方面,民间信贷市场利率由民间资金供给和需求决定,并在较高水平上达到均衡,其中不存在基准利率和存款准备金率直接发挥作用的机制;另一方面,对于民间信贷成交量而言,央行通过宽松货币政策释放的流动性可能部分地流向民间信贷市场,这种流动一定程度上会增加民间信贷市场的信贷供给,然而由于两个市场的分割严重,供给的有限增加不足以影响庞大民间信贷市场的均衡利率。

五、 稳健性检验为检验上述实证结论是否可靠,下面分别对面板模型和RDD设计的估计结果进行稳健性检验。首先,考虑面板模型,在表 3基础上对时间效应和平台效应设定考虑到其他可能性。考虑到货币政策是只随时间变化的虚拟变量,一种可能性是货币政策之所以不显著,是因为时间效应的设定,为此表 6中考虑了混合回归和时间随机效应两种设定,用于考察货币政策在不同模型设定下是否会变得有效。可以看出,与表 3相比,对于重点关注的六个政策虚拟变量,估计系数显著的个数不仅没有增加,反而下降为0个或1个。不仅如此,六个虚拟变量估计系数的符号也不符合预期,实际上,混合回归和时间随机效应两种设定可以分别被检验,备择假设为表 3给出的平台固定效应和双向固定效应,检验混合回归的F统计量(见表 3) 和检验随机效应的Hausman统计量(见表 6 ) 表明它们分别被拒绝。

| 表 6 货币政策有效性评估(面板模型回归的稳健性检验) |

上述结果表明,从表 3得到的结论与个体效应设定无关;此外,我们还考虑冗余变量或遗漏变量我们增加了数据可得范围之内的一些新变量,当然在数据限制下,遗漏变量问题不可能得到彻底解决,为此本文的结论才需要RDD设计作为补充。问题,通过增减变量后再进行估计,发现基本结论仍然成立。

对于RDD分析,我们着重考察不同带宽选择对于结论的影响。表 4和表 5使用的是Imbens and Kalyanaraman(2012)最优带宽,这里我们从小到大依次考察不同带宽设定下货币政策有效性的变化,主要基于两点考虑:一是检验结论的稳健性,二是可以分析不同时间范围内货币政策的影响是否存在规律性变化。为了区别于表 5的最优带宽结果,表 7和表 8分别给出带宽为10和带宽为30的RDD分析结果。

| 表 7 六次货币政策调整对于P2P市场影响(RDD分析,带宽=10) |

| 表 8 六次货币政策调整对于P2P市场影响(RDD分析,带宽=30) |

结合表 7和表 8,它们给出的结果与最优带宽没有显著差别。首先,无论带宽如何变化,货币政策对P2P市场利率的影响方向与预期一致,六次宽松货币政策变化中有五次的估计系数为负,但统计上均不显著;其次,在两个新的带宽下,货币政策对于P2P市场成交量有一定影响,表 7 和表 8中均有两项估计显著①,表明六次宽松货币政策调整中有两次能够增加P2P市场的成交量,比表 5给出的结果多出一次。尽管如此,本文的基本结论仍然成立,即货币政策调整对于P2P市场有一定的影响,具体来说,六次货币政策调整中,只有不超过两次能产生显著的影响。

①意外的是,表 7中有一项显著为负,与宽松货币政策的预期影响不符,可能的原因是表 7使用的是非最优带宽。

除了10日和30日两个带宽外,我们还考虑了其他带宽,基本结论保持不变。

六、 结论和进一步研究过去一年货币政策的频繁变化和P2P市场规模的日益壮大,为研究货币政策在民间金融市场的有效性提供了难得的机会。针对央行2014年6月至2015年6月先后六次调低基准利率或存款准备金率,本文考察了这些货币政策宽松化调整对P2P市场的有效性。为了解决遗漏变量和内生性问题,我们同时使用面板计量模型和RDD两种方法进行实证研究。结果发现,宽松化的货币政策对于P2P市场的直接影响极其有限,其中对于P2P成交量的影响相对明显,对于P2P平均利率的影响更弱,这些结论在不同模型设定和参数选择下均稳健。上述结果表明货币政策对于民间金融市场的有效作用较小,金融市场的“二元”分割是造成这种现象的重要原因。从利率市场化的角度看,利率市场化不仅指正规信贷的利率市场化,也应包括银行信贷和民间信贷两个市场的有效对接与流动,在这个意义上,利率市场化仍然任重而道远。

货币政策在民间金融市场的影响有限,决定了货币政策的实施效果仅限于以银行为代表的正规金融市场,因此宽松货币政策对于依赖民间信贷的中小企业而言作用较小。从这个角度看,要求商业银行增加中小企业信贷仅仅是权宜之计,从根本上解决中小企业融资问题,还有赖于民间金融市场的成熟和完善,为此需要采取促进民间信贷阳光化、完善社会征信体系、降低金融市场垄断等一揽子改革措施和发展办法。

由于数据限制,本文的研究局限于特定时间范围和特定政策背景(降息和降准),在更大时间和政策范围讨论货币政策在民间金融市场的有效性,有待于进一步研究;此外,本文基于平台日交易数据进行的研究,存在一定的数据加总问题,基于每笔业务讨论货币政策的有效性是本文另一个可扩展方向。

| [] | Avery R B, Calem P S and Canner G B, 2004, "Consumer credit scoring: Do situational circumstances matter?,". Journal of Banking & Finance, 28(4), 835–856. |

| [] | Berkovich E, 2011, "Search and herding effects in peer-to-peer lending: evidence from prosper com,". Annals of Finance, 7(3), 389–405. DOI:10.1007/s10436-011-0178-6 |

| [] | Ceyhan S.,X.l. Shi, and Jure l., 2011, “Dynamics of bidding in a P2P lending service: effects of herding and predicting loan success, ”In Proceedings of the 20th international conference on World wide web (WWW '11), ACM, New York, NY, USA, 2011: pp.547-556. |

| [] | Collier B C, Hampshire R, 2010, "Sending mixed signals: multilevel reputation effects in peer-to-peer lending markets,". Proceedings of the 2010 ACM conference on Computer surted cooperative work, ACM, 197–206. |

| [] | Herzenstein M, Sonenshein S and Dholakia U M, 2011, "Tell Me a Good Story and I May Lend You My Money: The Role of Narratives in Peer-to-Peer Lending Decisions,". Journal of Marketing Research, 48(47), S138. |

| [] | Imbens G W, Kalyanaramang K, 2009, "Optimal Bandwidth Choice for the Regression Discontinuity Estimator,". Social Science Electronic Publishing,”, 79(3), 933–959. |

| [] | Klafft M.,2008,“Peer to Peer Lending: Auctioning Mirco Credits over the Internet,”Technology and Management ( ICISTM 08), March, Dubai, United Arab Emirates. |

| [] | Kumar S.,2007,“Bank of One: Empirical Analysis of Peer-to-Peer Financial Marketplaces,”AMCIS 2007 Proceedings. |

| [] | Lee D S, 2008, "Randomized experiments from non-random selection in U S. House elections,". Journal of Econometrics, 142(2), 675–697. DOI:10.1016/j.jeconom.2007.05.004 |

| [] | Lee E, Lee B, 2012, "Herding behavior in online P2P lending: An empirical investigation,". Electronic Commerce Research & Aications, 11(5), 495–503. |

| [] | Lemieux T, Lee D S, 2010, "Regression Discontinuity Designs in Economics,". Journal of Economic Literature, 48(2), 281–355. DOI:10.1257/jel.48.2.281 |

| [] | LinM , Prabhala N R and Viswanathan S, 2013, "Judging Borrowers by the Company They Keep: Friendship Networks and Information Asymmetry in Online Peer-to-Peer Lending,". Social Science Electronic Publishing, 59(1), 17–35. |

| [] | Martens M L, Jennings P D, 2007, "Do the Stories They Tell Get Them the Money They Need? The Role of Entrepreneurial Narratives in Resource Acquisition,". Academy of Management Journal, 50(5), 1107–1132. DOI:10.5465/AMJ.2007.27169488 |

| [] | Michal , 2012, "Do Unverifiable Disclosures Matter? Evidence from Peer-to-Peer Lending,". Accounting Review, 87(4), 1385–1413. DOI:10.2308/accr-50159 |

| [] | Pope D G, Sydnor J R, 2008, "What’s in a picture? Evidence of discrimination from Prosper com,". Journal of Human Resources, 46(1), 53–92. |

| [] | Porter, J.,2003, “Estimation in the Regression Discontinuity Model, ”Working Paper, Harvard University Department of Economics, draft date September 25, 2003. |

| [] | Puro L, Teich J E and Wallenius H, 2010, "Borrower Decision Aid for people-to-people lending,". Decision Surt Systems, 49(1), 52–60. DOI:10.1016/j.dss.2009.12.009 |

| [] | 金中夏、洪浩、李宏瑾, 2013, 《利率市场化对货币政策有效性和经济结构调整的影响》, 《经济研究》, 第 4 期, 第 69–82 页。 |

| [] | 李波、伍戈, 2011, 《影子银行的信用创造功能及其对货币政策的挑战》, 《金融研究》, 第 12 期。 |

| [] | 廖理、李梦然、王正位, 2014, 《聪明的投资者:非完全市场化利率与风险识别——来自P2P网络借贷的证据》, 《经济研究》, 第 7 期, 第 125–137 页。 |

| [] | 林仁文、杨熠, 2014, 《中国市场化改革与货币政策有效性演变——基于DSGE的模型分析》, 《管理世界》, 第 6 期, 第 39–52 页。 |

| [] | 刘霞辉, 2004, 《为什么中国经济不是过冷就是过热?》, 《经济研究》, 第 11 期, 第 58–68 页。 |

| [] | 马草原、李成, 2013, 《国有经济效率、增长目标硬约束与货币政策超调》, 《经济研究》, 第 7 期, 第 76–89 页。 |

| [] | 钱炳, 2015, 《借款人声誉对融资成本的影响研究——来自P2P网络借贷平台“拍拍贷”的经验证据》, 《东北大学学报:社会科学版》, 第 2 期, 第 141–147 页。 |

| [] | 裘翔、周强龙, 2014, 《影子银行与货币政策传导》, 《经济研究》, 第 5 期, 第 91–105 页。 |

| [] | 饶品贵、姜国华, 2013, 《货币政策对银行信贷与商业信用互动关系影响研究》, 《经济研究》, 第 1 期, 第 68–82 页。 |

| [] | 盛松成、吴培新, 2008, 《中国货币政策的二元传导机制——“两中介目标、两调控对象”模式研究》, 《经济研究》, 第 10 期, 第 37–51 页。 |

| [] | 索彦峰、范从来, 2007, 《货币政策能够影响贷款供给吗?——来自银行资产组合行为的经验证据》, 《经济科学》, 第 6 期, 第 57–65 页。 |

| [] | 王国刚, 2012, 《中国货币政策目标的实现机理分析:2001-2010》, 《经济研究》, 第 12 期, 第 4–14 页。 |

| [] | 王会娟、何琳, 2015, 《借款描述对P2P网络借贷行为影响的实证研究》, 《金融经济学研究》, 第 1 期。 |

| [] | 王会娟、廖理, 2014, 《中国P2P网络借贷平台信用认证机制研究——来自“人人贷”的经验证据》, 《中国工业经济》, 第 4 期, 第 136–147 页。 |