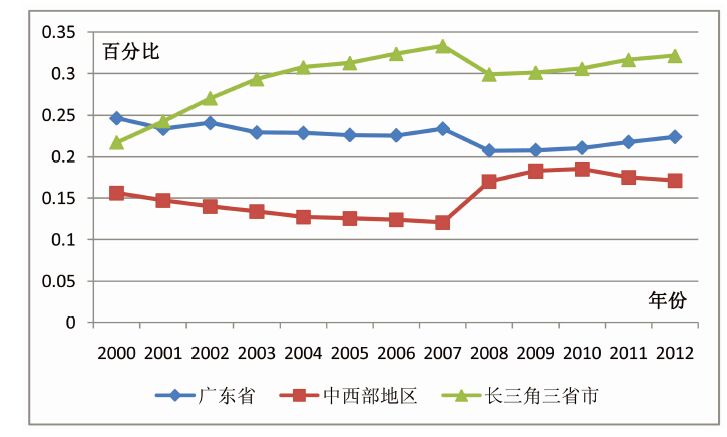

2008年的全球性金融危机给中国经济造成了深刻的影响,而外资企业由于资金来源受限、出口萎缩,所受的影响尤为严重。除了外需不振等因素,中国大陆的劳动力成本也在不断上升,这就势必会压缩外资企业的利润空间。面对严峻的内外形势,一些外资企业开始了搬迁的潮流,或者削减其在中国工厂的产量转而扩大在东南亚工厂的产量。一批外资企业内迁中国中西部地区,如三星将生产线转移到了陕西西安,富士康在郑州、重庆设立了生产基地。如图 1所示,2008年中西部地区的外资企业数占比从12%跃升到了约17%,而属于制造业中心的长三角和珠三角地区所占份额均有所下降。还有一部分外资企业将生产线转移到了东南亚,比如优衣库和耐克;而奥林巴斯、英特尔、鸿海等虽然没有关闭在中国的生产线,但也都扩大了在越南的生产线。这些企业有的属于同一行业,但它们在转移时选择了不同的地区;即使放在中国大陆内部来看,为什么一些企业转移到了这个省份而另一些企业转移到了另一个省份?这就给我们提出了一个问题,同一行业内的企业是否因为自身的一些特征而会选择不同的生产地址? 这就是涉及到企业的异质性问题。

|

图 1 中国各地区年末登记的外商投资企业数占比 数据来源:国家统计局 |

在国际贸易领域,自2003年的Melitz模型提出以来,异质企业理论已经发展出了诸多丰硕的成果。除了对企业贸易行为的研究,异质企业理论同样关注企业的生产行为,其中就发展出一条研究企业在全球如何布置生产活动的路径。Helpman et al.(2004)最早讨论了企业如何在出口和FDI两种服务外国市场的方式之间做出选择,也就是“临近-集中权衡”,他们认为FDI方式会带来较高的固定成本,但同时可以降低运输成本,因此效率较高的企业会选择FDI方式。Grossman et al.(2006)在Helpman et al.(2004)的基础上,研究了发达国家的跨国公司如何在两个发达国家和一个发展中国家之间布置自己的中间产品生产和组装活动,他们认为生产率最低的企业会在本国(发达国家) 生产中间产品并组装,而生产率最高的企业会在发展中国家生产中间产品并组装。Yeaple(2003)和Ekholm et al.(2003)研究了类似的情况。在实证检验方面,Yeaple(2009)利用美国跨国公司的数据发现高效率的公司布局更为广泛;同时当一个国家的投资环境变得更具吸引力时,它会吸引低效率以及小规模的跨国公司的进入。Bee and Yi (2008)用中国台湾的跨国企业数据发现在中国大陆的台资企业的全要素生产率要比在美国的台资企业低,他们认为这是由于中国大陆的固定投资成本相对较低造成的。Maggie and Moore(2010)利用法国跨国公司数据发现市场潜力越小、固定成本越高、进口关税越低,意味着更高的效率门槛,因而高效率的企业会进入具备上述特征的国家。

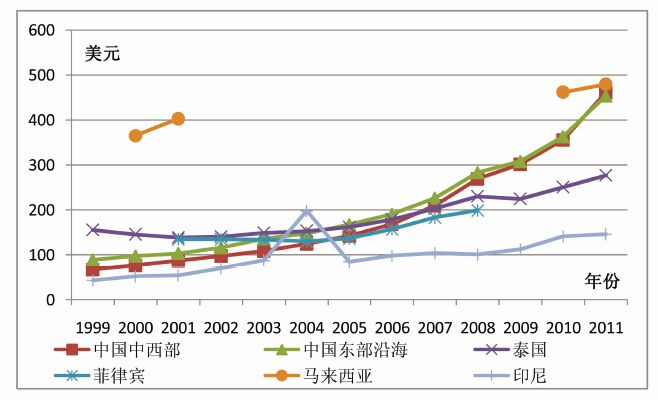

通过综述对异质企业理论在厂商选址问题上的应用,我们可以发现,这些文献都重在强调可变成本与固定投资成本在地区之间的差异导致了企业选址的不同。而作为我们研究对象的中国大陆和东南亚地区是否在可变成本与固定投资成本上存在差异呢?可变成本可以用工资来衡量,而衡量固定投资成本的指标应该包括一个地区的基础设施(硬件)、营商环境和制度(软件) 以及规模经济因素。通过图 2,从可变成本来看,除了马来西亚,其他东南亚国家的工资水平均低于中国大陆,而中国中西部工资水平低于东部沿海①。

|

图 2 各地区制造业月平均工资对比 数据来源:中国数据来自国家统计局,印尼和泰国数据来自CEIC数据库,菲律宾数据来自ILO,马来西亚数据来自马来西亚统计局报告SALARIES & WAGES SURVEY REPORT, MALAYSIA 2012。 |

①图中单位为美元,所以看起来东西部之间的工资差距不是很明显。

接下来从基础设施(硬件)、营商环境和制度(软件) 两个方面来考察这些地区固定投资成本的差异。由于外资制造业企业进入发展中国家更多是利用其廉价劳动力来进行出口,出口多采用海运的方式,所以我们选择了世界银行的港口基础设施的质量指标,来比较不同地区的基础设施质量。这个指标的取值在1到7之间,值为1表示港口基础设施十分欠发达,而值为7表示港口基础设施十分发达高效。其中,除了马来西亚和泰国,其余东南亚三国的港口基础设施质量均不如中国。在营商环境和制度方面,我们选取世界银行营商便利指数来衡量,值为1表示最优的营商环境。同样,在这个指标上,除过马来西亚和泰国,中国的营商环境均比其他三国要好。上述国际比较说明相比印尼、菲律宾、越南三国,中国的固定投资成本还是比较低的。那中国国内省区的情况又如何呢?根据世界银行2008年《Doing Business in China》报告显示,如果对中国各省会创办新企业所花费的成本从低到高进行排序,前9名(除北京) 均为东部沿海省市的省会。因此从营商环境方面来说,中国东部的固定投资成本要小于西部。由于篇幅限制,我们不再比较硬件的基础设施方面的差异,当然已有大量文献表明东部的基础设施优于中西部(Demurger,2001;张芬,2007)。

| 表 1 影响固定投资成本的因素比较 |

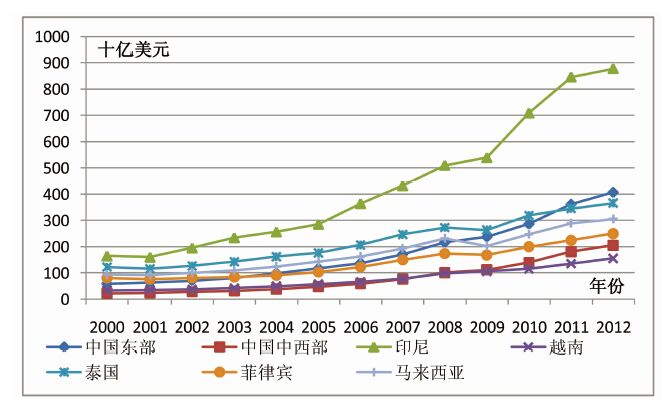

从外部规模经济方面来看,除了印尼其他地区的GDP总量都比较接近,这也说明这些地区的本地需求应该是接近的。

因此,我们可以看到,不论是通过跨国比较还是国内地区之间的比较,都普遍存在这样的一种可变成本与固定投资成本的负相关的关系。其背后的逻辑应该是,高工资往往意味着更高的发展程度,而更高的发展程度意味着更好的基础设施、营商环境带来的固定投资成本的下降(Straszheim,1972)。那么根据异质企业理论,效率高的企业偏向选址于固定成本高可变成本低的地方,效率低的企业偏向选址于固定成本低可变成本高的地方。那么可以推断:效率最高的企业偏向于选择印尼、菲律宾、越南三国,效率处于中间的企业偏向于选择中国中西部,之后是中国东部,效率最低的企业偏向于选择马来西亚和泰国。

本文分为四个部分,第一部分是背景介绍和文献综述,第二部分是理论模型,第三部分是以中国外资制造业企业层面数据进行实证检验,第四和第五部分分别进行政策分析和总结。我们的模型是建立在Grossman et al.(2006)的基础上的,与Grossman-Helpman-Szeidl模型以及Bee and Yi (2008)不同的是,我们研究来自发达国家的跨国公司如何在发展中国家内部做出选址决策。

|

图 3 各地区GDP对比 数据来源:中国大陆数据来自中国国家统计局,按当年平均汇率折算为美元,东部及中西部均是取中间值。东南亚五国数据来自世界银行。 |

假定存在三个国家,N,M,S,每个国家是一个独立的市场,贸易政策由各国独立决定。N国是发达国家,M国和S国是两个发展中国家。我们研究的是跨国企业生产活动的地址选择,也就是说N国企业在M国和S国的选址决策。生产的全过程可以分为两个阶段:中间产品的生产和组装。跨国企业可以在地区k(k=M1, M2, S) 布置这两种生产活动,其中M1是M国的沿海地区而M2是M国的内陆地区,S地区即S国。中间产品在S地区生产,接下来我们讨论跨国企业如何在这三个地区之间安置组装活动。

根据D-S模型,xj表示差异化产品j的消费量,X为总消费量,效用函数可以表示为:

| $U = X = {\left[ {\int {x_j^\alpha dj} } \right]^{1/\alpha }}$ | (1) |

Yk代表地区k的收入水平,因此差异化产品xj的需求函数为:

| ${x_j} = {Y_k}{\left( {{P_k}} \right)^{\frac{\alpha }{{1 - \alpha }}}}{\left( {{p_{kj}}} \right)^{\frac{1}{{\alpha - 1}}}}$ | (2) |

我们定义差异化产品xj的成本为cjwk, 1,其中1代表在S地区的中间产品生产阶段的劳动力成本,而wk代表在地区k的组装阶段的劳动力成本,企业效率表示为ρj。市场是垄断竞争的,差异化产品xj的价格为:

| ${p_j} = {c_j}\left( {{w_k},1} \right)/\alpha {\rho _j}$ | (3) |

为了简化,假定四个地区(N国、M国两个地区以及S国) 收入水平相等,因此在地区k组装的企业的利润为:

| ${\pi _k} = 4{B_k}{\theta _j}{c_j}{\left( {{w_k},1} \right)^{^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}}} - {f_k}$ | (4) |

其中,

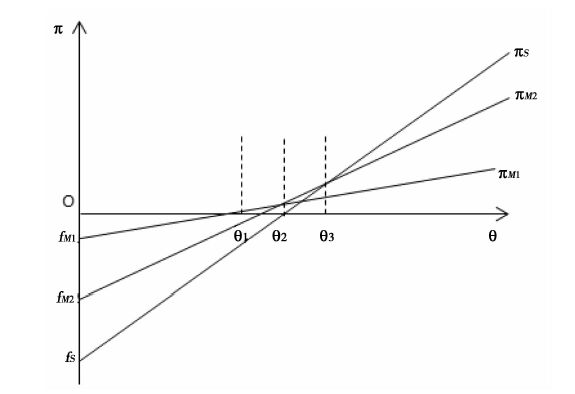

我们不考虑运输成本,如同开始假定的那样,工资从高到低的排序为wM1>wM2>ws,这意味着在S地区组装的企业的利润线将是最陡峭的,而在M1地区组装的企业的利润线将最为平缓。除此之外,固定投资成本的排序为fS>fM2>fM1。四个地区的市场规模相同,所以,分别在三个地区组装的企业的利润表达式为:

| ${\pi _{M1}} = 4{B_k}{\theta _j}{c_j}{\left( {{w_{M1}},1} \right)^{^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}}} - {f_{M1}}$ | (5) |

| ${\pi _{M2}} = 4{B_k}{\theta _j}{c_j}{\left( {{w_{M2}},1} \right)^{^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}}} - {f_{M2}}$ | (6) |

| ${\pi _s} = 4{B_k}{\theta _j}{c_j}{\left( {1,1} \right)^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} - {f_S}$ | (7) |

如式(5),如果企业选择在M1地区组装,将面临最高的工资成本,但同时可以付出最低的固定投资成本。如式(7),如果企业选择在S地区组装,将面临最低的可变成本,但必须付出最高的固定投资成本。我们把这三条利润表达式画在一张图上,来表示企业生产效率与利润的关系。如图 4,只有生产效率高于θ1的N国企业才能成为跨国企业,生产效率介于θ1和θ2之间的企业将会选择在M1地区组装,生产效率介于θ2和θ3之间的企业将会选择在M2地区组装,而生产效率高于θ3的企业会选择在S地区组装。

|

图 4 不同组装地决策下的利润与企业生产率的关系 |

命题1:不考虑运输成本的情况下,生产效率最高的企业会选择在S地区组装,生产效率处于中间的企业会选择在M2地区组装,生产效率最低的企业会选择在M1地区组装。

(三) 存在最终产品运输成本的情况接下来我们开始考虑最终产品的运输成本。假定去程和返程的冰山成本相同,M1地区和S地区到N国的冰山成本相等,即τN。对于M2地区而言,不论出口还是进口必须经过M1地区。所以从M2地区到N国的冰山成本为τM2-M1×τM1-N,到S地区的冰山成本为τM2-M1×τM1-S。那么,考虑最终产品运输成本以后的企业在各个地区组装的总利润函数可以表示为:

| ${\pi _{M1}} = {B_k}{\theta _j}\left[ {{{\left( {{\tau _N}} \right)}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} + 1 + {\tau _{M1 - M2}}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}} + {\tau _{M1 - S}}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} \right]{c_j}{\left( {{w_{M1}},1} \right)^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} - {f_{M1}}$ | (8) |

| $\begin{array}{l} {\pi _{M2}} = {B_k}{\theta _j}\left[ {{{\left( {{\tau _{M2 - M1}}{\tau _N}} \right)}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} + {\tau _{M2 - M1}}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}} + 1 + {{\left( {{\tau _{M2 - M1}}{\tau _{M1 - S}}} \right)}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}}} \right]\\ {c_j}{\left( {{w_{M2}},1} \right)^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} - {f_{M2}} \end{array}$ | (9) |

| ${\pi _s} = {B_k}{\theta _j}\left[ {{\tau _N}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}} + {\tau _{S - M1}}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}} + {{\left( {{\tau _{M2 - M1}}{\tau _{M1 - S}}} \right)}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} + 1} \right]{c_j}{\left( {1,1} \right)^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} - {f_S}$ | (10) |

在上面三个式子中,中括号内的四项表示企业将最终产品运往四个最终消费地区分别要面临的冰山成本。由于四个地区的市场规模相同,很容易比较出冰山成本的排序为:在M1地区组装的企业将面临最低的冰山成本(记为τM1),在S地区组装的企业将面临稍高一些的冰山成本(记为τS),而在M2地区组装的企业将面临最高的冰山成本(记为τM2)。进一步,我们可以求出此时各个地区企业效率空间的变化①。

①因版面问题未能详细说明,若有需要可向作者索取。

命题2:企业在M1地区组装的效率空间扩大的一个充分条件是4-τM1/4-τM2≤

上面我们讨论了存在最终产品运输成本时具有不同生产率水平企业的选址,接下来我们加入中间产品的运输成本。

| ${\pi _{M1}} = {B_k}{\theta _j}\left[ {{{\left( {{\tau _N}} \right)}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} + 1 + {\tau _{M1 - M2}}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}} + {\tau _{M1 - S}}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} \right]{c_j}{\left( {{w_{M1}},{\tau _{M1 - S}}} \right)^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} - {f_{M1}}$ | (11) |

| $\begin{array}{l} {\pi _{M2}} = {B_k}{\theta _j}\left[ {{{\left( {{\tau _{M2 - M1}}{\tau _N}} \right)}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} + {\tau _{M2 - M1}}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}} + 1 + {{\left( {{\tau _{M2 - S}}} \right)}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}}} \right]\\ {c_j}{\left( {{w_{M2}},{\tau _{M2 - M1}}{\tau _{M1 - S}}} \right)^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}} - {f_{M2}} \end{array}$ | (12) |

由于我们在前面设定了中间产品是由S地区负责制造的,所以即使存在中间产品的运输成本,对于那些就在S地区组装的企业而言也没什么影响,利润表达式正如公式(10),也就是说πS线不会变化。而对于那些选择在M1地区和M2地区组装的企业而言,它们将要承担中间产品从S地区运到组装地的冰山成本。其中在M2地区组装的企业将面临更高的冰山成本,因为相对于在M1地区组装的企业它们还必须承担中间产品在国内运输的冰山成本。

命题3:加入中间产品的运输成本后,企业在M国组装的效率空间将会缩小,而在S国组装的效率空间会扩大。M1地区企业的效率空间扩大的一个充分条件是:

| $\frac{{{\tau _{M2}}{f_{M1}}}}{{{\tau _{M1}}{f_{M2}}}} \ge \frac{{{c_j}{{\left( {{w_{M2}},1} \right)}^{^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}}} - {c_j}{{\left( {{w_{M1}},{\tau _{M1 - S}}} \right)}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}}}}{{{c_j}{{\left( {{w_{M2}},1} \right)}^{^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}}} - {c_j}{{\left( {{w_{M2}},{\tau _{M2 - M1}}{\tau _{M1 - S}}} \right)}^{\frac{\alpha }{{\alpha - 1}}}}}}$ |

我们在模型中提出:效率越高的企业越偏向选址在工资越低和固定投资成本越高的地区。在这部分,我们预期实证回归的结果应该是选址于印尼、菲律宾、越南三国的企业效率最高,选址于中国中西部的企业效率处于中间,之后是中国东部,而选址于泰国和马来西亚的企业效率最低。为了比较这种差异,我们先采用Olley-Pakes方法计算出单个母公司的TFP,用Probit模型估计出不同TFP的企业在不同地区选址的概率,进而利用Bee和Yi(2008)所使用的Difference-in-Difference方法比较不同TFP的企业的选址行为是否与我们的预期相符合。

本文使用的面板数据来自Bvd亚太企业数据库,时间跨度是从2004年到2013年,值得一提的是要研究外资企业的异质性选址行为应该采用母公司的数据而非子公司的数据,因为母公司与子公司的效率水平并非存在必然的相关性。Bvd亚太企业数据库提供了亚太和中东地区共计1000多万家公司,其中包括中国大陆地区78万家公司的财务数据。我们根据企业海外子公司选址于东南亚五国(泰国、印尼、菲律宾、马来西亚、越南) 及中国大陆这个条件从数据库中得到了来自29个国家的2437家制造业行业的母公司(可明确获知选址的有2275家),以及对应的在上述地区选址的15114家子公司,统计如表 2。

| 表 2 母公司选址情况统计 |

我们的回归模型是线性Probit模型:

| $Pr\left( {{y_{ijh}} = 1} \right) = \alpha + \beta {\theta _{ijh}} + {\gamma _1}{s_{ijh}} + {\gamma _2}{Z_j} + {\gamma _3}{H_h} + {\varepsilon _{ij}}$ |

其中Pryijh=1表示来自h国的企业i选址于地区j的概率,θijh是我们根据Olley-Pakes方法计算的企业的TFP,sijh是企业的规模(以公司总资产表示),Zj表示东道国的相关变量,Hh表示母国固定效应。由于我们的样本是制造业行业,往往一家母公司的子公司从事多个制造业子行业,所以我们可以默认为这些子公司均在制造业这个大类中,不再加入行业固定效应。我们主要关注企业TFP的系数β。

表 3列出了利用Probit模型进行估计的各个方程的结果,表中的被解释变量均是在四个地区中只选择一个地区的概率。企业效率的系数都显著为负,说明只选址于一个地区的公司其效率显著低于选址在两个及以上地区的公司的效率。我们看到,企业TFP的对数值每增加10%,企业只选址于泰国和马来西亚的概率就下降2.63%(第1列),只选址于中国东部的概率就下降1.81%(第2列),只选址于中国中西部的概率就下降0.89%(第3列),只选址于印尼、菲律宾、越南三国的概率就下降0.65%(第4列)。按照Difference-in-Difference方法的思路,我们可以得到:只选址于印尼、菲律宾、越南三国的企业效率最高,接下来是只选址于中国中西部的企业,随后是只选址于中国东部的企业,效率最低的是只选址于马来西亚和泰国的企业。随后我们引入了东道国宏观变量,分别是自子公司选址地的最高固定成本①(Fiscost_max)、距大型海港的最远距离(D_max) 以及最高工资(Wage_max),企业效率的排序除中国东部和中国东西部出现反转之外没有变化,我们注意到在中国东部选址的母公司,其子公司数量平均为1.8个,高于在中国中西部选址的母公司所所拥有的子公司数量(平均1.2个),可能是这种因素导致了效率排序的反转。

| 表 3 只在一个地区选址的回归结果 |

①这里固定成本以创办新企业所需时间来衡量,这个数据来自于世界银行,既给出了各个国家层面的数据,也包括中国各个省的数据,因此适于进行比较,Chen et al, (2010) 也采用此指数作为固定进入成本的指标。

表 4列出了选址于两个地区的公司的回归结果,其中企业效率对数的系数均大于表 3中企业效率对数的系数,这也验证了我们从表 3中得到的猜测:选址于两个地区的企业要比只选址于一个地区的企业效率高。我们在本文第一部分得出固定成本的顺序是印尼、菲律宾、越南三国(以下简称印菲越)>中国中西部(以下简称中西部)>中国东部(以下简称东部)>马来西亚、泰国(以下简称马泰),这四个地区固定成本的两两组合可以视为企业在选址时所面临的总的固定成本,组合之后的固定成本的顺序从大到小应该是:印菲越+中西部、印菲越+东部、(印菲越+马泰、中西部+东部)、中西部+马泰、东部+马泰,其中括号中两项大小顺序不能确定。可变成本工资组合的顺序较难确定,因为只有马来西亚工资高于中国大陆,我们以2008年组合平均工资来确定可变成本的顺序,可变成本工资组合的顺序从大到小应该是:马泰+东部、马泰+中西部、中西部+东部、印菲越+马泰、东部+印菲越、中西部+印菲越。因此我们可以推测,选择以上组合的母公司效率从高到低应该是:印菲越+中西部、印菲越+东部、中西部+东部、印菲越+马泰、中西部+马泰、东部+马泰。在回归时,我们排除了中西部+马泰和印菲越+中西部这两种情况,因为在样本中分别只有7个和2个母公司做出这样的组合选择。

| 表 4 同时在两个地区选址的回归结果 |

从回归结果2的第(1) 到(4) 列,我们可以看出母公司效率排序应该是:东部+中西部、东部+马泰、东部+印菲越,而选择印菲越+马泰这个组合的公司的效率对数的系数不显著,与我们预期不一致的是东部+马泰这个组合的母公司效率并非最高的。这可能是因为,虽然我们以地区来划分不同的选址组合,但在母公司在不同地区的选址在数量上可能有所差异。我们在理论模型中已经论证,运输成本也能够提高一个地区的最低效率门槛,因此我们在回归模型中加入了三个宏观变量,回归结果如第(5) 列到第(8) 列所示,新加入的三个变量系数均显著。加入以上三个因素之后,我们看到东部+印菲越这个情况下公司效率对数的系数由正变负,且显著性下降,说明其不具有稳健性。只有中西部+东部和东部+马泰这两种情况的结果稳健,并且前者效率对数值的系数大于后者,与我们预期一致。

当企业同时选址于三个地区时,固定成本组合的顺序从大到小应该是:印菲越+中西部+东部、印菲越+中西部+马泰、印菲越+东部+马泰、中西部+东部+马泰。而工资组合的顺序从大到小应该是:中西部+东部+马泰、印菲越+东部+马泰、印菲越+中西部+马泰、印菲越+中西部+东部。因此选择以上四个组合的公司的效率排序应该与固定成本的排序一致。在此,我们去掉了印菲越+中西部+马泰,因为在样本中只有4家公司做出了这样的组合选址。表 5给出了企业选址于三个及四个地区时的回归结果,相比于表 3和表 4,企业效率对数的系数也大幅度增长,说明效率越高的企业才会同时选址于多个地方。我们看到选择印菲越+东部+马泰这个组合的公司效率最高,随后是选择中西部+东部+马泰的公司,选择印菲越+中西部+东部组合的公司效率最低。

| 表 5 同时在三个及以上地区选址的回归 |

与我们预期不一致的是择印菲越+中西部+东部组合的公司反而效率最低,这可能是因为,虽然我们以地区来划分不同的选址组合,但在母公司在不同地区的选址在数量上可能有所差异。比如,母公司A选择了印菲越+中西部+东部这个组合,在三个地方的子公司数目分别是1、1、10;母公司B选择了印菲越+东部+马泰这个组合,在三个地区的子公司数目分别是10、1、1,两个公司的不同之处就在于A公司多出来的9家东部的子公司,以及B公司多出来的在印菲越的9家子公司,因为在印菲越的固定成本高于东部,因此B公司要比A公司更有效率才能做出这样的组合选择。经过统计我们发现选择印菲越+中西部+东部这个组合的母公司在三个地区的子公司数量平均是1、7和14,选择印菲越+东部+马泰这个组合的母公司在三个地区的子公司数量平均是11、22和15,选择中西部+东部+马泰这个组合的母公司在三个地区的子公司数量平均是5、17和2。显然选择印菲越+东部+马泰这个组合的子公司数量远大于其他两个组合,因而其母公司效率最高,而其他两个组合的结构比较相似,因而其效率也比较相近(效率对数的系数比较相近)。此外,在四个地区同时选址的母公司的效率最高。我们又在模型中加入了代表选址地最高固定成本、最高工资成本以及最高运输成本的三个变量,回归结果稳健,在三个地区选址的企业的效率排序没有变化。但是加入新变量之后,在四个地区同时选址的母公司的效率反而没有选择印菲越+东部+马泰这个组合的效率高,这可能也是因为不同地区之间选址的子公司数量上的差异。

四、 政策建议余淼杰(2010)实证研究了单边贸易自由化对中国制造业企业生产率的影响,研究发现贸易自由化提高了企业的生产率,这与Melitz(2003)的经典结论一致。在这一部分我们主要关注双边贸易自由协定对企业效率空间的影响,进而探讨双边自贸协定如何影响不同地区企业生产率水平。我们讨论的是国家之间的贸易自由化,因而冰山成本τM2-M1保持不变。

首先,我们考虑S国与N国建立自由贸易区的影响,也就是冰山成本τS-N减小带来的影响。τS-N变动对企业在M国选址的效率空间的影响表现为∂θ3″-θ1″/∂τS-N<0(见附录),也就是说如果S国与N国的贸易壁垒减少,企业在M国选址的效率空间将被压缩。但S国与N国贸易壁垒的减少不会影响外资企业选址于M1地区的效率空间,因为θ2″-θ1″与τS-N无关,那么被压缩的将是企业选址于M2地区的效率空间。因此,如果东盟国家加入TPP而中国没有加入,外资企业在中国东部选址的效率空间不会受影响,但是在中国中西部选址的效率空间将被压缩。

其次,我们考虑M国与N国建立自由贸易区的影响,也就是冰山成本τM-N减小带来的影响。由于∂θ3″-θ1″/∂τM-N<0,那么企业在M国选址的效率空间将会扩大。同时由于∂θ2″-θ1″/∂τM-N<0,企业在M1地区选址的效率空间也将会扩大。因此,如果中国与欧盟签订自贸易区协定或者加入TPP,外资企业在中国东部选址的效率空间将会扩大,同时外资企业在中国选址的效率空间也会扩大。

接下来我们考虑S国与M国建立自由贸易区的影响,也就是冰山成本τM1-S减小带来的影响。由于中间产品是在S国生产的,所以对在M国选址的企业来说具有两方面的影响,一方面中间产品以及M国出口到S国的贸易壁垒将会减少,这会使M国的效率空间扩大;另一方面S国到M国最终产品的的贸易壁垒也会减少,这会压缩M国的效率空间。由于成本函数无法确定,因而S国与M国建立自贸区对两国的效率空间带来的影响是取决于这两方面的作用哪个更大。这也就是中国与东盟自贸区的影响,一方面中国可以获得更廉价的原料和中间品,另一方面东盟也能获得中国这个更大的市场。

因此,无论是哪种双边自贸区,对于企业选址的效率空间而言,影响最小的都是中国东部,而受影响最大的是中国中西部。

五、 总结在本文中,我们首先介绍了外资企业在我国选址情况的变化,并对有关利用异质企业理论研究跨国企业选址的文献进行了回顾。第二部分利用Grossman-Helpman-Szeidl(2006)模型研究了外资企业如何在发展中国家内部选址,模型表明:效率高的企业偏向选址于固定成本高可变成本较低的地方,效率低的企业偏向选址于固定成本低可变成本高的地方。同时各个地区的效率空间会被运输成本所压缩。第三部分采用Bvd亚太企业分析库母公司层面的数据检验了理论模型,实证结果显示选址于印尼、菲律宾、越南三国的企业效率最高,选址于中国中西部的企业效率处于中间,之后是中国东部,而选址于泰国和马来西亚的企业效率最低。第四部分借助理论模型分析了双边自贸协定对效率空间的影响,分析显示双边自贸区对中国东部的影响小于对中西部的影响。

2008年以来学术界一直在讨论外资企业是否会撤离中国还是“内迁”。本文利用异质企业理论证实外资企业由于效率不同的确会选择不同的地区,高效率的企业选址于工资较低而可变成本较高的地区,因此高效率的企业会选址于印尼、菲律宾和越南三国,而较低效率的企业会选址于中国东部和中西部,最低效率的企业会选址于马来西亚和泰国。但是随着中国东部和中西部工资的上涨和趋同,以及中西部面临的境内运输成本和较高的固定投资成本都会提高中西部的最低效率门槛,限制外资企业的“内迁”或进入(黄玖立、徐旻鸿,2012),因此外资企业的内迁这一现象可能并不会大规模发生。因此,我们建议中西部地区,尤其是拥有较好基础设施的地区,应该努力降低其地区的固定投资成本,除了改进交通物流设施、给予土地政策的便利之外,更应该注意制度上的改善,减少不必要的办事程序和文件。这样既从国家层面上来讲有助于“肥水不流外人田”;又可以改善中西部自己的就业压力。

| [] | Ambler T, Witzel M, and Xi C.,2008,Doing business in China,Routledge. |

| [] | Amiti , Mary and Jozef Konings, 2007, "Trade liberalization, intermediate inputs, and productivity: Evidence from Indonesia,". American Economic Review, 97(5), 1611–1638. DOI:10.1257/aer.97.5.1611 |

| [] | Aw B Y, Lee Y, 2008, "Firm heterogeneity and location choice of Taiwanese multinationals". Journal of International Economics, 75(1), 167–179. DOI:10.1016/j.jinteco.2008.02.002 |

| [] | Chen M X, Moore M O, 2010, "Location decision of heterogeneous multinational firms,". Journal of International Economics, 80(2), 188–199. DOI:10.1016/j.jinteco.2009.08.007 |

| [] | Helpman E, 2006, "Trade, FDI, and the Organization of Firms,". Journal of economic literature, 44(3), 589–630. DOI:10.1257/jel.44.3.589 |

| [] | Helpman E, Melitz M J and Yeaple S R, 2004, "Export versus FDI with Heterogeneous Firms,". American Economic Review, 94(1), 300–316. DOI:10.1257/000282804322970814 |

| [] | Grossman G M, Helpman E and Szeidl A, 2006, "Optimal integration strategies for the multinational firm,". Journal of International Economics, 70(1), 216–238. DOI:10.1016/j.jinteco.2005.07.011 |

| [] | Melitz M J, 2003, "The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity,". Econometrica, 71(6), 1695–1725. DOI:10.1111/ecta.2003.71.issue-6 |

| [] | Yeaple S R, 2009, "Firm heterogeneity and the structure of US multinational activity,". Journal of International Economics, 78(2), 206–215. DOI:10.1016/j.jinteco.2009.03.002 |

| [] | 余淼杰, 2010, 《中国的贸易自由化与制造业企业生产率》, 《经济研究》, 第 12 期, 第 97–110 页。 |

| [] | 戴觅、余淼杰、MadhuraMaitra, 2014, 《中国出口企业生产率之谜:加工贸易的作用》, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 675–698 页。 |

| [] | 杨本建、毛艳华, 2014, 《产业转移政策与企业迁移行为——基于广东产业转移的调查数据》, 《南方经济》, 第 3 期, 第 1–20 页。 |

| [] | 王华、许和连、杨晶晶, 2011, 《出口、异质性与企业生产率——来自中国企业层面的证据》, 《财经研究》, 第 6 期, 第 36–46 页。 |

| [] | 张芬, 2007, 《中国的地区和城乡经济发展差异:从交通基础设施建设的角度来看》, 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》, 第 1 期, 第 25–30 页。 |

| [] | 黄玖立、徐旻鸿, 2012, 《境内运输成本与中国的地区出口模式》, 《世界经济》, 第 1 期, 第 58–77 页。 |