目前,我国的金融体系仍然以银行业为主,经济活动中通过银行进行间接融资的比重较高,因此银行业的效率对于企业的资本结构、融资成本以及整个金融体系的效率都具有重要的影响。与欧美发达国家的银行体系相比,中国的银行体系具有很多特殊的属性,比如控制权方面,大部分商业银行的控制权掌握在中央政府和地方政府手中;资本结构方面,国家通过“声誉”入股商业银行,使国有银行展现出特殊的资本结构(张杰,2003);信贷行为方面,为了支持国有企业的发展,我国的商业银行向国有企业不计成本和风险地提供信贷资源,使国有企业对非国有企业形成了融资“挤占”效应。另外,与德国、日本两个以间接融资为主体的国家也不同,中国的商业银行法规定商业银行不得对企业进行股权投资①,银行持股企业的现象比较少,但企业可以参股商业银行,特别是伴随着中国商业银行的快速发展,一些地方商业银行具有强烈的资本扩充需求,当作为控股股东的地方政府出现财政资金紧张时,资金实力雄厚的上市公司成为银行扩充资本的重要资金来源。

①1995年实施的《中华人民共和国商业银行法》规定:“商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资,本法施行前商业银行已向非银行金融机构和企业投资的由国务院另行规定实施办法”。同时,2003年修改的《中华人民共和国商业银行法》第43条也规定,“商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务,不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资但国家另有规定的除外”。因此,在2003年之前,我国还存在银行持股上市公司的现象,其中Lin et al.(2009)以此为背景分析了银行持股企业对企业价值的影响。

在很多国家中,银行配置给股东的信贷资源大约占其贷款总量的20%(La Porta et al., 2003),可见银企关系的形成能够提高企业获取银行贷款的能力。在我国经济转轨的过程中,银行贷款的行政性色彩较重。国有企业与国有银行的产权同质性,使国有银行具有信贷优势,私有企业很难获得银行信贷的支持(Allen et al., 2005)。同时,我国的利率政策还没有完全市场化,银行贷款与民间借贷之间较高的利差为影子银行的发展提供了空间。作为一种信用创造渠道,影子银行的发展壮大为非国有经济的融资带来了更多曙光。影子银行的形式多种多样,企业之间的委托贷款是其中典型代表。随着上市公司委托贷款规模的不断攀升,其中的违约风险成为社会关注的热点话题。据统计,在2012年上市公司参与的非关联委托贷款高达306亿元,其中33亿元出现逾期、展期的风险。

与本文相关的另一个制度背景是我国上市公司的控制权结构。目前我国大部上市公司被政府直接或间接控制(刘芍佳等,2003),间接控制的主要方式是通过金字塔持股结构。由于控股股东与其他股东的利益不完全一致,控股股东可以通过影响企业的关联交易(Cheung et al., 2006)、投资行为(俞红海等,2010)、并购(Shleifer and Vishny, 1986; 朱冬琴和陈文浩,2010)、会计稳健性(梁利辉等,2014) 等途径实现控制权私人收益,金字塔股权结构下控制权和现金流权的偏离为控股股东实现私人收益提供了动机和渠道,从而最终影响了企业的绩效表现。作为企业重要的对外投资活动,参股银行减少了企业的自由现金流,占用了控股股东可以自由支配的资源。但另一方面,参股银行提高了企业获取银行贷款的能力,充足的信贷资金又为企业参与影子银行提供了资源。基于以上现实背景,我们提出了以下两个重要问题:第一,企业的股权结构是否影响了企业参股银行的动机?第二,股权结构和参股银行行为是否影响企业参与影子银行的积极性和风险承担水平?

相比现有文献,本文的主要不同之处在于:第一,现有文献主要分析企业参股银行的动机和影响,对企业如何使用信贷资金的关注较少。Lu et al.(2012)从企业的性质角度出发,发现非国有企业更倾向于参股银行,参股银行能够提高企业获取贷款的能力、降低贷款的成本等,参股银行降低了非国有企业面临的信贷歧视程度。郭牧炫和廖慧(2013)认为企业参股银行是为了追求多元化经营和享受银行利润的目的,并且参股银行缓解了企业的融资约束。本文从终极控股股东的角度,分析了影响企业参股银行的因素,并从影子银行的角度,分析了企业如何使用信贷资金,这是对现有文献的有益补充。第二,目前关于中国影子银行的研究大部分集中于定性分析(宋海,2014),本文基于公开数据,量化分析了参股银行行为对企业参与影子银行的影响,并从终极控制人股权结构的角度,分析了股权结构如何影响企业参股银行和参与影子银行的关系。余文的安排如下:第二部分是文献评述与理论假设;第三部分对变量定义和样本数据进行说明;第四部分对样本数据进行统计分析,并采用事件研究法分析市场对上市公司参股银行、参与影子银行事件的反应;第五部分对计量结果进行分析;第六部分做了进一步讨论和稳健性检验;最后一部分是文章的结论。

二、 文献评述与理论假设 (一) 股权结构与参股银行在世界范围内,集中型的股权结构是一种典型模式,大部分上市公司的终极控股股东通过金字塔的股权结构获得公司控制权。这种股权结构使控股股东的控制权与现金流权分离,造成很多代理成本的出现,比如股东与经理人之间,股东与债权人之间以及大股东与小股东之间的代理成本。在集中的股权结构下,代理问题主要存在于大股东和小股东之间(Shleifer and Vishny, 1997)。在控股股东获取控制权之后,集中型的股权结构会对控股股东的行为产生两种主要影响,一是防御效应(比如关联交易),一是利益协同效应,这两种效应对控股股东行为的影响取决于其控制权和所有权的分离程度(Fan and Wong, 2002)。受金字塔控股方式的影响,东亚的上市公司普遍存在股权结构集中和两权分离严重的特征。在这种股权特征下,两权分离越严重的控股股东越有动机对企业进行掏空(Faccio et al., 2001;Claessens et al., 2002)。控股股东掏空的方式也多种多样,比如关联交易、关联担保、股权稀释、并购、资产转移等方式(Johnson et al., 2000),其中关联交易成为控股股东侵占小股东利益的常用手段(La Porta et al., 2000),当上市公司具有可以转移的资源时,控股股东更多通过关联交易转移这部分资源。

上市公司对银行的股权投资,可以获取多方面的收益,比如缓解融资约束(Lu et al., 2011)、分享银行垄断利润(郭牧炫和廖慧,2013)、降低现金成本(陈栋和陈运森,2012) 等,但参股银行对上市公司也存在很大成本,一是参股银行需要的投资规模较大,对于上市公司来说是一笔较大的投资支出;二是目前上市公司对参股银行的比例较低,不可能掌握参股银行的控制权;三是目前银行的历史负担较大,很多历史遗留问题导致银行的不良资产率较高,使银行股权投资的当前收益期望较低。可以看出参股银行对于上市公司是一种长期投资,这显著降低了控股股东当前可支配的资源,并为控股股东侵占企业利益的行为设置了障碍,降低了其控制权私人收益。我们将控股股东急于转移企业当前资源进行掏空的行为称为“短期侵占动机”。对于存在闲置资金的公司,这种“短期侵占动机”降低了企业参股银行的概率。而两权分离越严重的控股股东,越有动机掏空其控股公司。因此,我们预期对于两权分离程度越高的公司,控股股东的“短期侵占动机”降低了企业参股银行的概率。

但另一方面,股东对企业破产风险承担有限责任的制度特征使股东热衷于追求负债融资(Black and Scholes, 1973),金字塔结构的股权结构使控股股东的现金流权和控制权分离,进一步提高了股东追求负债融资的积极性。通过负债融资,控股股东能够获得更多的可控制资源,方便其通过关联交易等渠道获取私人收益(Bunkanwanicha et al., 2008)。参股银行能够为企业特别是非国有企业带来信贷优势(Lu et al., 2012),增加了控股股东未来可控制的资源,方便其侵占企业利益的行为。由于这个过程需要控股股东先投资,延长了其侵占企业利益的周期,我们将其称为控股股东的“长期侵占动机”。因此,从“长期侵占动机”的视角,控股股东应该倾向于企业参股银行,特别是对两权分离较大的控股股东。基于以上分析,我们提出两个研究假设待后文检验:

假设1a:受“短期侵占动机”的影响,控股股东的两权分离程度与企业参股银行的概率显著负相关。

假设1b:受“长期侵占动机”的影响,控股股东的两权分离程度与企业参股银行的概率显著正相关。

(二) 参股银行和企业的影子银行功能政治因素是影响银行经营的重要因素,银行的贷款行为往往具有“政治歧视”的色彩(Faccio, 2006)。处于经济改革过程中的中国,大部分商业银行的控制权属于政府,政治对银行经营的影响更加明显。参股商业银行成为很多企业特别是民营企业建立银行关联的重要举措,通过这种渠道降低银行贷款的“政治歧视”,获取充足的贷款资源,降低融资成本(Lu et al., 2012)。但鲜有文献分析,企业在获取银行贷款优势之后,他们经营行为的变化。随着金融监管和金融创新的发展,影子银行在社会融资中的作用不断增强,影子银行的形式大致包括四类:民间金融、企业委托贷款、银行和信托合作理财以及财务公司、基金公司等政府批准的金融机构(徐军辉,2013),企业委托贷款是影子银行中比较典型的形式①。正是由于银行信贷资源的“政治歧视”,导致一些非国有经济体无法通过银行获取足够的信贷资源,从而为影子银行的发展提供了肥沃的土壤。另一方面,信贷和利率管制政策使一部中小企业难于融集金融资源,这种强大的资金需求和较高的借贷利率为影子银行的发展提供了空间。而上市公司一般是规模较大的行业龙头企业,他们在参股银行之后,获得了银行贷款的优势,一部分企业承担起影子银行的角色,承担起资金“倒爷”的功能。根据我们的统计数据,在2013年中国的A股上市公司中就出现269个委托贷款公告,涉及总金额884.92亿元,可以看出上市公司充当影子银行的积极性非常高。参股商业银行使上市公司具备了贷款优势,他们能够以更低的成本获取更多的银行贷款(Lu et al., 2012),这种优势为上市公司参与影子银行提供了资源。因此,我们提出本文的第二个假设:

①招商证券分析师罗毅称,据统计测算,2013年末国内影子银行的规模约为32.7万亿元,其中委托贷款(8.3万亿元)、民间借贷(7.4万亿元)、融资类信托(5.8万亿元) 等。在影子银行32.7万亿的规模中,委托贷款占比亦达到26%。

假设2:参股银行的企业更容易获得贷款,进而提高了企业参与影子银行的可能性。

(三) 参股银行、两权分离与影子银行风险上市公司的两权分离现象,使控股股东能够以较低的成本控制整个上市公司的资源。控股股东的现金流权具有“正的激励效应”,但控制权的增大能够使控股股东的侵占行为更加便利(La Porta et al., 2002)。因此,随着两权分离程度的提高,控股股东的侵占动机和能力提高。由于与企业正常经营收益相比,参与影子银行获取的收益速度更快、利润更高,因此当上市公司存在借贷资源时,两权分离高的控股股东更倾向于企业参与影子银行,而且更倾向于参与高风险、高收益的借贷活动②,我们将这个过程定义为控股股东的“外部盈利动机”。

②据统计,香溢融通2011年和2012年的对外委托贷款取得的损益高达1.03亿元和9831.5万元,而其实现的净利润仅为1.88亿元和1.12亿元;在其2012年的38笔委托贷款中最高年利率为24%,并且在2012年一共有47笔委托贷款办理展期,香溢融通占了17笔。

另一方面,大部分控股股东通过金字塔的股权结构实现控制权与现金流权的分离,而这种金字塔式的股权结构往往是集团化运作的一种股权结构形式。在集团化运作模式中,容易形成内部资本市场,企业总部可以利用其信息监督优势,降低银企关系摩擦,一方面能够集中利用融资优势获得更多外部资金,另一方面可以通过“挑选优胜者”实现资金在集团内部的最优配置(Stein, 1997)。为了利用上市公司的融资优势,控股股东会将上市公司的资金在集团内部进行最优配置,我们将这个过程定义控股股东的“资金配置动机”。基于这种动机的内部资金配置,能够降低借贷双方信息不对称程度,使资金的运用得到更多的监督(Gertner et al., 1994),降低了信贷资金的风险。基于以上分析,我们提出以下两个研究假设待后文检验:

假设3a:受“外部盈利动机”的驱动,两权分离严重的控股股东,倾向于使企业参与风险高的影子银行活动。

假设3b:在“资金配置动机”的影响下,两权分离严重的控股股东使企业参与低风险的影子银行活动。

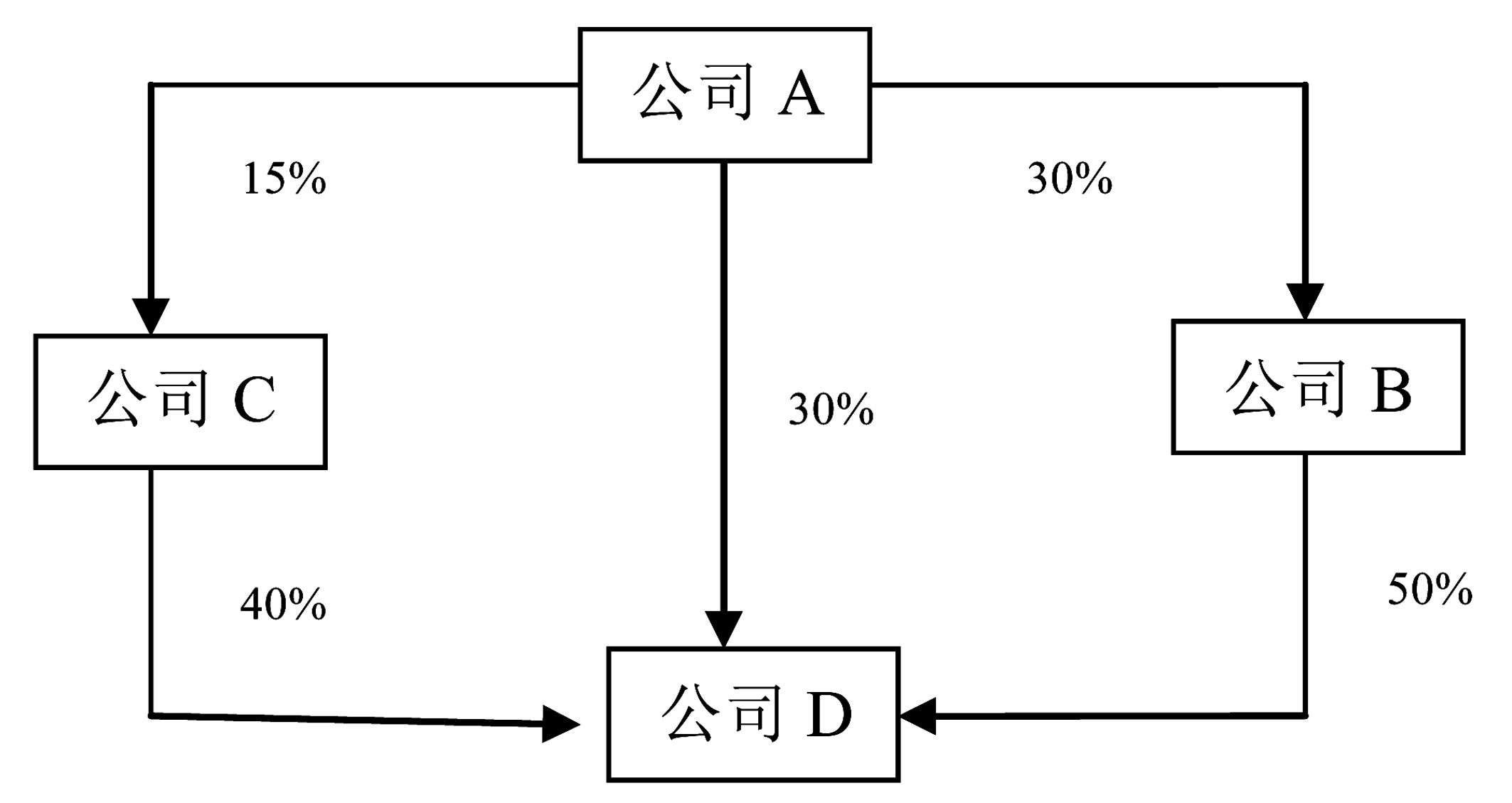

三、 变量定义与样本数据 (一) 指标构建 1. 控制权和现金流权本文主要分析两权分离程度对企业参股银行、参与影子银行以及二者关系的影响,因此如何衡量企业的终极控制权和现金流权成为关键性的问题。La Porta et al.(2000)从最终控制人的角度,分析了27个发达经济体中上市公司的最终控制权和现金流权的分离程度,我们参照该方法从最终控制人的角度衡量我国上市公司的两权分离状况。根据终极控制权的定义,控制权包括终极所有人对公司的直接控制权和间接控制权两种,如图 1所示,终极控股股东为公司A,他对公司D的直接控制权为30%,公司A通过B和C间接持有公司D的股权,有效控制权是指每条控制链条中的最小值,那么公司A对D的控制权总计为:30%+min{15%, 40%}+min{30%, 50%}=75%。而终极所有权是将每条控制链条上的控制权相乘的和,公司A对公司D的终极所有权为:30%+15%*40%+30%*50%=51%。需要说明的是,参照国际惯例,我们将每条控制链上高于10%的控制权定义为有效控制权。

|

图 1 控制权与现金流权定义图 |

参股银行是上市公司的一种重要股权投资,需要对外披露相关信息,我们采用Wind数据库中上市公司持股非上市银行股权的数据库来分析上市企业参股银行的情况,由于目前我国大部分银行都没有实现上市交易,因此我们这种衡量方法具有代表性。

由于中国的金融创新产品相对较少,影子银行在中国的主要表现为民间借贷、委托贷款、银行和信托发放的理财产品、担保公司、金融租赁等,其中委托贷款是一种典型的影子银行形式。本文采用委托贷款来衡量上市公司是否承担了影子银行的角色。我国的《贷款通则》明确规定企业之间不能直接借款,需要经过银行进行委托贷款。为了维护中小股东的利益,我国的上交所和深交所也要求上市公司对委托贷款交易进行详尽的披露。因此,通过相关委托贷款公告,我们搜集了我国A股上市公司的委托贷款数据,并从委托贷款的角度衡量企业是否参与了影子银行。

3. 其他变量我们根据终极控股股东,定义了企业的性质,将企业性质定义为中央政府控股、地方政府控股和民营企业三类。另外,我们还控制了企业的负债率、资产规模、经营绩效、成长性和行业等个体特征。具体的指标定义如表 1所示。

| 表 1 变量定义 |

本文的数据主要来自于Wind数据库和巨潮咨询网,样本区间为2006-2012年,剔除*ST,ST的企业以及金融、保险类企业,一共得到2106家样本公司的非平衡面板数据。通过Wind数据库,我们收集了2006-2012年之间上市公司参股银行的数据;通过巨潮咨询网收集了2006-2013年之间,上市公司发布的委托贷款公告;通过上市公司的年报中的“实际控制人”一栏中的控制链条图,我们收集了2012年我国A股市场上市公司的股权结构数据,参照La Porta et al.(2000)的做法计算了控股股东的控制权和现金流权并定义了上市公司的企业性质。另外,在分析的过程中我们还考虑了我国各地区金融发展的差异,采用樊纲和王小鲁(2011)编制的金融市场化指数来衡量地区金融市场化发展水平,其他财务数据来源于Wind数据库。

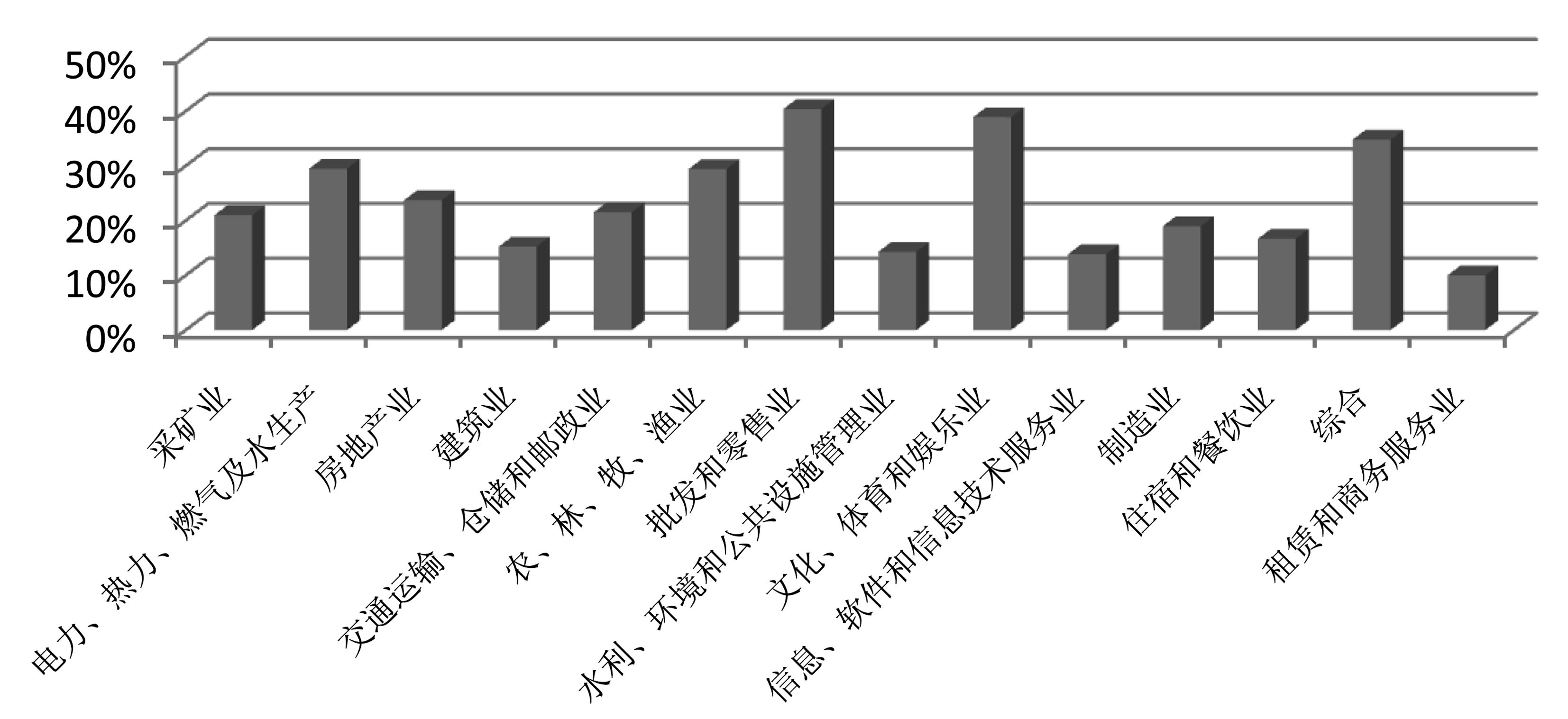

四、 统计分析和事件研究 (一) 参股银行企业的行业分布首先,我们对2006-2012年之间参股银行企业的行业属性进行了统计分析,在样本区间内,一共有449家公司参股银行,Lu et al.(2012)对2006-2008年中国上市公司参股银行的数据做过统计,发现仅有111家上市公司参股商业银行,从对比中可以看出,在近几年我国上市公司参股商业银行的积极性不断提高。按照中国证券监督管理委员会公布的行业分类标准,我们将参股银行公司数目占该行业公司数目的比例进行了统计分析。如图 2所示,参股银行比例最高的行业是批发和零售业,其中有40.4%的公司参股商业银行,占比第二高的行业为文化、体育和娱乐业,占比38.89%,房地产业的公司参股银行比例也占到23.70%。从行业分布可以看出,参股银行在所有行业中都是一个较为普遍的现象。

|

图 2 参股银行企业的行业分布特征 |

从目前研究来看,银企关系的形成主要存在三种途径,一是银行贷款给企业,这种银企关系形式是目前研究的主要对象。第二种形式是银行持股企业,这种方式在日本和德国主银行体系下比较普遍。第三种形式是企业参股银行,这种形式的银企关系被关注较少。银企关系的存在对企业的发展具有价值增加效应,特别是对于中小企业(Petersen and Rajan, 1994),因此,当银企关系形成或增强时,这些公告具有正向的价值增加信号效应(James, 1987; Lumer and McConnel, 1989)。企业参股银行也形成了银企关系,这种关系能够提高企业特别是非国有企业的融资能力,降低企业的融资成本(Lu et al., 2012)。因此,企业参股银行的公告具有价值增加信号效应,我们预期市场对企业参股银行的公告具有正向的反应,而且对非国有企业的正向反应要高于对国有企业的正向反应。

| 表 2 企业参股银行的公告效应 |

我们使用事件研究法来分析市场对企业参股银行公告的反应,采用市场模型法来衡量事件窗口内的股价异常收益率。市场模式为Rit=αi+βiRMt+εit,其中Rit股票i在t期的收益率①,RMt为第t期的市场收益率,最后计算出股票的异常收益率为

①对于公告当天没有交易数据的情况,我们将事件时间定义为下一个存在交易数据的日期。

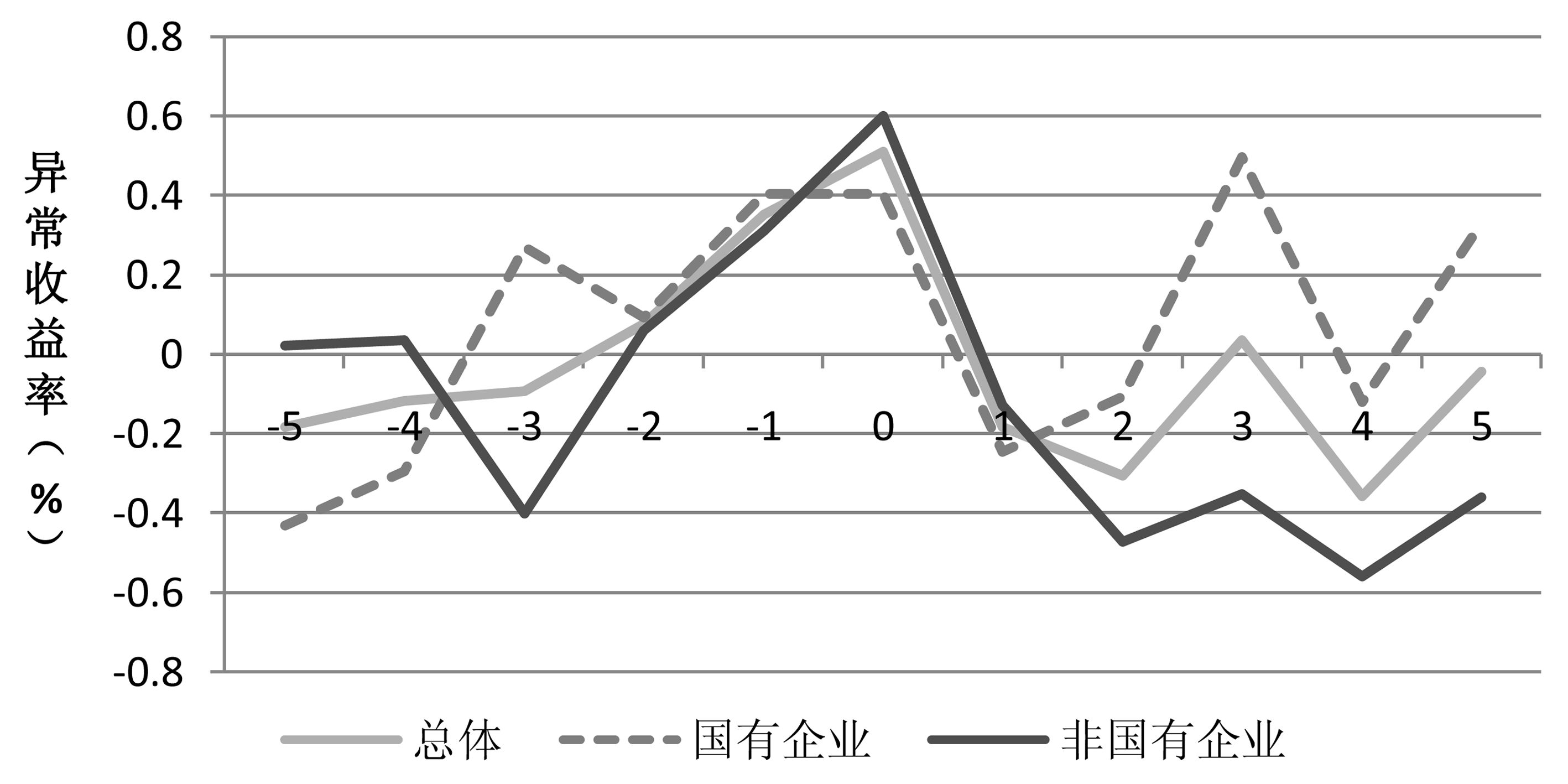

由于我国大部分商业银行的控制权属于政府,银行对非国有企业具有明显的信贷歧视,因此通过参股银行建立牢固的银企关系对于非国有企业更有价值(Lu et al., 2012),因此我们预期市场对非国有企业的参股银行公告具有更高的正向反应。我们按照终极控制人性质将企业分为国有企业和非国有企业两类,从图中可以看出,在公告当天,市场对非国有企业参股银行的公告反应要明显高于市场对国有企业的公告反应。这一方面印证了企业参股银行具有价值增加的信号效应,另一方面也佐证了非国有企业面临更多信贷歧视的观点。

|

图 3 企业性质与异常收益率 |

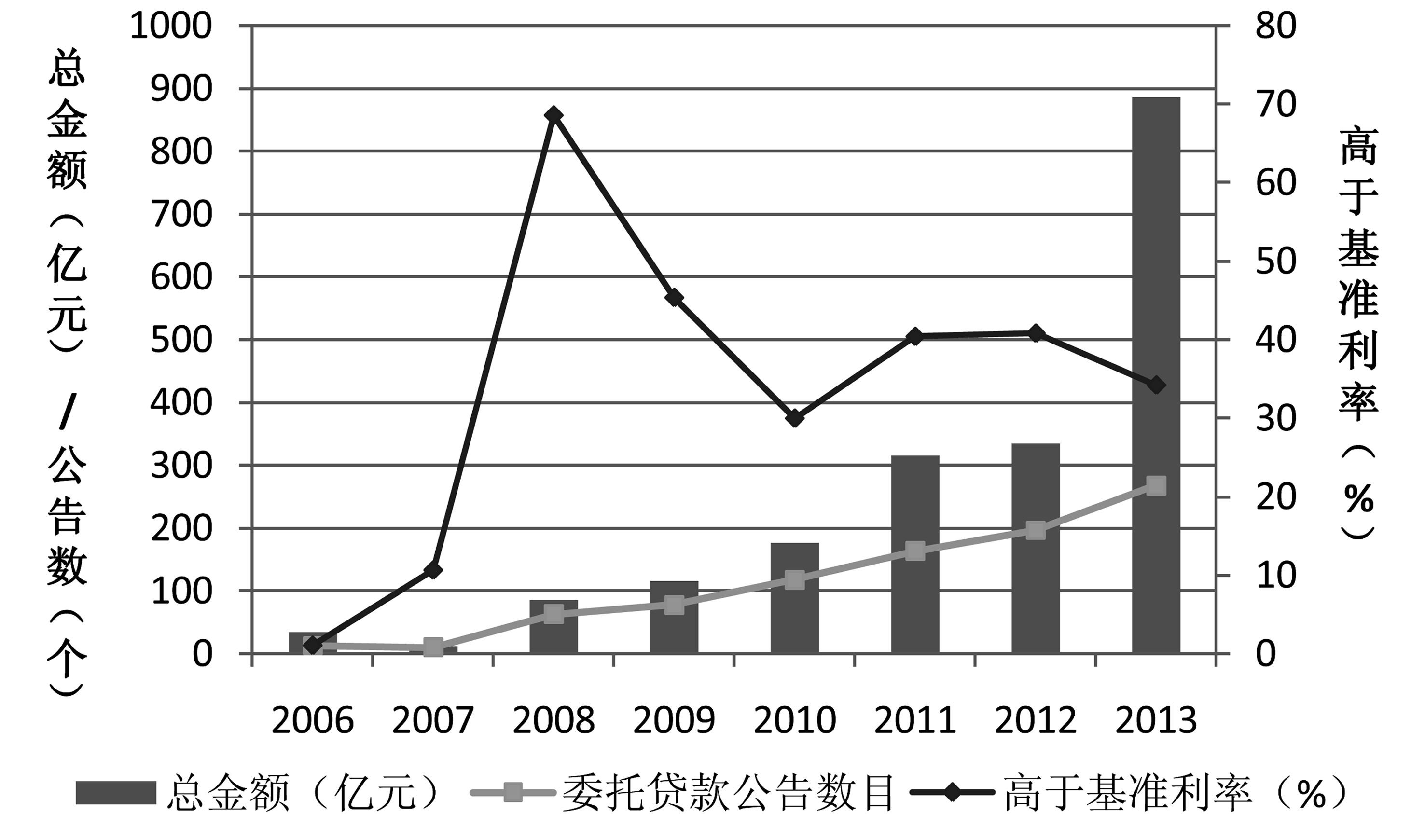

委托贷款是影子银行的一种重要形式,本文通过委托贷款来分析上市公司参与影子银行的情况。从图 4中可以看出,在2006年-2013年之间,上市公司的委托贷款公告数量逐渐增加,从2006年的12个增长到2013年的268个委托贷款。上市公司的委托贷款规模也呈现出迅速增长的趋势,在2013年上市公司公布的委托贷款规模已近高达885亿元。我们还以每年银行贷款基准利率均值作为标准,统计分析了上市公司的委托贷款利率情况,从图中可以看出,在2008年上市公司委托贷款利率高出贷款基准利率的68.6%,2011年和2012年的高出比例分别为40.4%和40.8%,这表明我国上市公司的委托贷款利率比较高。这些结果一方面说明了一些经济体不能通过银行获取充足的信贷资源,对信贷资金的需求比较旺盛,另一方面较高的利率也为上市公司参与委托贷款提供了充足的动力。

|

图 4 上市公司委托贷款统计分析 |

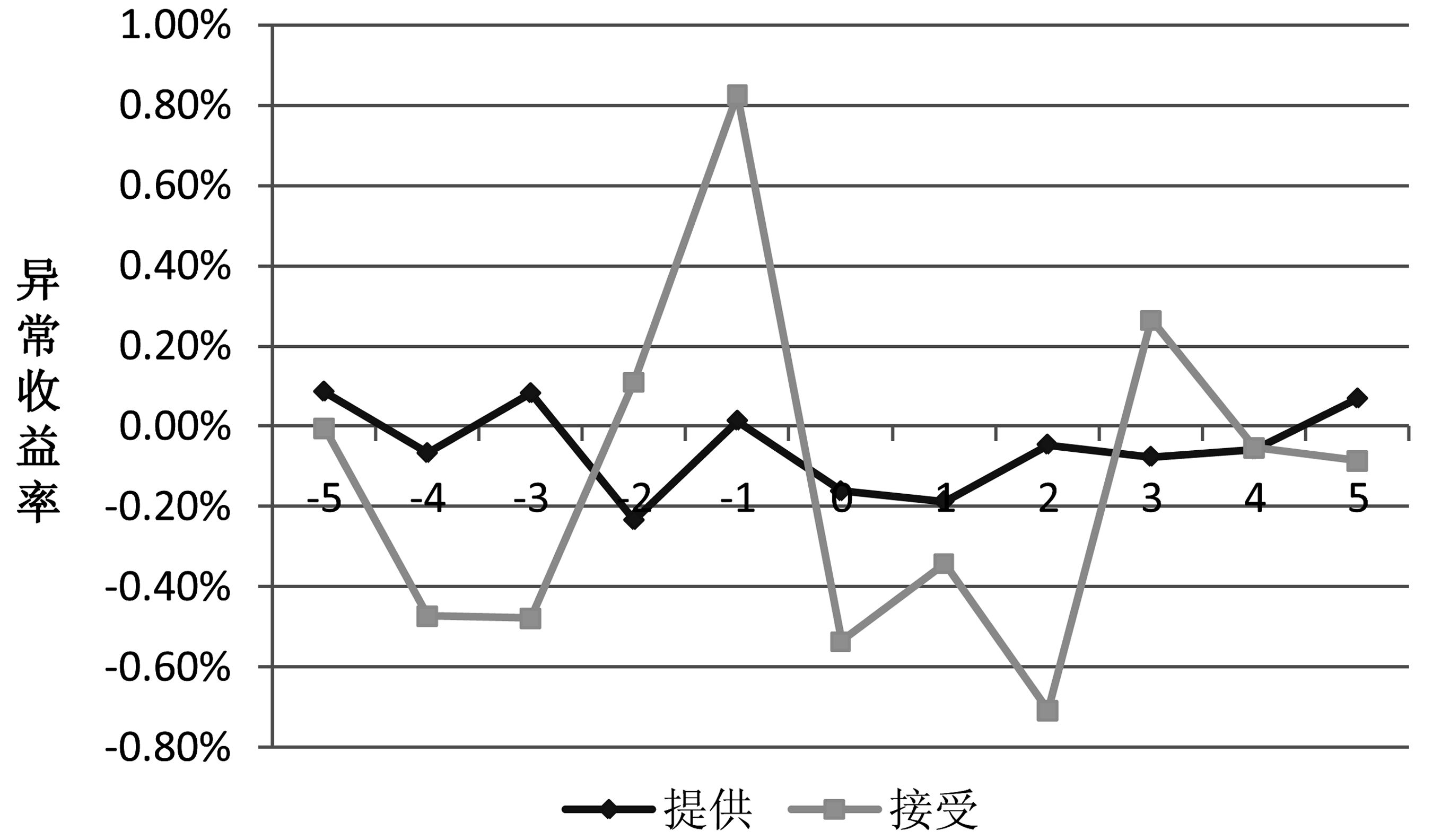

我国上市公司不但要公布提供委托贷款的信息,还要披露其接受委托贷款的信息。对于上市公司来说,提供委托贷款的原因有很多,无论哪种原因,提供委托贷款都代表了资金流出上市公司,特别在我国投资者保护不完善的背景下,委托贷款往往是控股股东利益输送的渠道,因此市场可能会对提供委托贷款的公告有负向的反应。而接受委托贷款的信息量比较大,一方面接受委托贷款代表资金流入公司,市场可能对接受委托贷款的公告有正向的反应。但另一方面接受委托贷款代表着公司资金缺乏,这对于公司来说是不利的信号,因此,市场也有可能对委托贷款有负向的反应。按照上文事件研究法的过程,我们分析了市场对上市公司委托贷款的不同反应①。如图 5所示,我们发现对于提供委托贷款的公司来讲,在事件窗口内,股票的异常收益率从公告前一天开始下降变为负,这种负的异常收益率一直持续到公告发布后的第四天。这表明,市场对上市公司提供委托贷款的行为持负面的态度,提供委托贷款的行为可能与股东利益最大化的目标相悖。而从市场对接收委托贷款的公告反应来看,股票的异常收益率从公告前一天的0.83%下降到公告当天的-0.54%,下降了1.37%,市场这种负向的反应一直持续到公告后的第二天,最低点达到-0.71%。市场对接收委托贷款公告的负向反应是因为接收委托贷款向市场传递了公司资金紧张的负面信息,而且这种负面的信号作用超过了接收资金所表示的正面信号作用。

|

图 5 接受和提供委托贷款的公告效应 |

①在623个提供委托贷款的公告中,有57个公告没有对应的股票交易数据,在246个接受委托贷款的公告中,有18个没有对应的股票交易数据,我们将这些事件时间定义为下一个存在交易数据的日期。

(四) 主要变量的统计分析我们对本文使用的主要解释变量进行了统计分析,样本公司的现金流权和控制权的均值分别为33.41%和39.09%,中值分别为32.03%和38.67%,说明我国上市公司整体的控制权要高于现金流权。两权分离度的均值为6.21%,最高值达到61.86%,进一步说明我国上市公司的两权分离程度较严重。将公司的短期借款和长期借款之和定义为银行借款,统计结果显示借款数量均值为25.6亿元,中值仅为3.58亿元,从标准差的数值来看,我国上市公司的借款数量差异非常大。样本公司资产规模的均值为82亿元,中值仅为18.5亿元,这主要是由于主板上市公司与创业板上市公司规模的差距较大造成的。样本公司的资产收益率均值为8.24%,最高值为498.99%,最低值为-103.33%,说明上市公司的绩效表现差异较大。从公司的成长性来看,样本公司整体上拥有18.55%的销售增长率,但公司之间的差距也非常大。最后,上市公司所面临的金融市场化也存在较大差异,金融市场化最高值为12.5,最低值仅为5.17。

| 表 3 主要变量的统计分析 |

股权结构影响了控股股东的行为,控股股东的正向激励效应主要来自于其所拥有的现金流权,即控股股东对企业拥有较高的现金流权时,他们对公司侵占企业利益的动机较小;而控股股东现金流权和控制权的分离,提供给他们侵占企业利益的动机(La Porta et al., 2000)。因此,越高的现金流权能够激励控股股东维护整体公司的利益,而两权分离的增大能够激励控股股东对公司的掏空行为。从现有研究来看,企业参股银行有利于企业的长期发展,因此现金流权越高的控股股东越倾向于企业参股银行。但上市公司参股银行对企业是一项重大的对外投资决策,需要占用大量的现金,减少了控股股东掏空企业的资源,为控股股东的当前的掏空行为设置了障碍。因此,由于“短期侵占动机”的影响,两权分离越严重的公司,参股银行的可能性越低。但受“长期侵占动机”的影响,参股银行为企业带来了更多的资源,进而增加了控股股东未来的私人收益,因此两权分离程度应该与企业参股银行的概率显著正相关。为了分析哪种效应占主导,我们通过年报搜集了我国A股上市公司2012年的终极控制权和所有权数据,我们以2012年A股上市公司作为分析样本①,参照Lu et al.(2012)的模型,从终极控制人的角度分析股权结构对于上市公司参股银行的影响,具体模型如下:

| $\begin{array}{l} Bank\_E{Q_i} = {\alpha _0} + ({\beta _{11}}C{R_i} + {\beta _{12}}V{R_i})/{\beta _2}Ga{p_{\rm{i}}} + {\beta _3}Nat\_Gap + {\beta _4}Nat + {\beta _5}Le{v_{\rm{i}}}\\ + {\beta _6}Siz{e_{\rm{i}}} + {\beta _7}Ro{a_{\rm{i}}} + {\beta _8}Growt{h_{\rm{i}}} + {\beta _9}Marke{t_{\rm{i}}} + IndustryEffect + {\varepsilon _i} \end{array}$ | (1) |

①经过统计分析,发现在2006-2012年之间一共有465家公司参股银行,而且参股银行的比例保持基本稳定,在2012年存在参股银行的公司数目为372家。

经过检验,解释变量之间的相关性较低,可以放入同一个模型进行回归分析。我们采用Logit模型进行回归分析,表中第(1) 列是将现金流权和控制权分别对公司是否参股银行的回归结果,可以看出终极控股股东的现金流权与公司是否参股银行正相关但不显著,表明现金流权对促进企业参股银行的正向激励作用不大。控股股东的控制权与参股银行哑变量显著负相关,这说明随着控股股东控制权的增加,公司参股银行的概率下降。表中的第(2) 列是两权分离程度与是否参股银行的回归结果,二者的关系显著为负,表明随着两权分离程度的降低,企业参股银行的可能性降低,支持了本文的假设1a,表明受“短期侵占动机”的影响,两权分离严重的控股股东不倾向于参股银行。

Lu et al.(2012)的研究认为非国有企业面临更多的贷款歧视,因此更倾向于参股银行,以此建立银企关系。表中前两列中的企业性质也与是否参股银行负相关,但不显著。为了进一步分析两权分离程度是否在不同性质企业中发挥作用不同,我们增加了两权分离程度哑变量指标,对于高于样本均值的样本,两权分离哑变量取值为1,否则取值为0。将两权分离哑变量与企业性质相乘得到二者的交乘项(Nat_Gap),第(3) 列的结果显示,两权分离程度GAP 与参股概率仍然显著负相关,而Nat_Gap与是否参股银行显著负相关,这意味着对于非国有企业来讲,两权分离程度不影响企业参股银行的积极性,但对于国有企业来讲,随着两权分离程度的升高,企业参股银行的可能性降低。这是因为国有企业面临的信贷歧视较小,参股银行占用了控股股东当前可以自由支配的资源,因此两权分离严重的国有企业不倾向于参股银行。但非国有企业面临较为严重的信贷歧视,在非国有企业中两权分离的差异没有影响其参股银行的积极性。其他控制变量方面,公司负债率水平与参股银行正相关,说明参股银行的公司具有的负债率水平较高。资产规模越大的公司越倾向于参股银行,这是由于参股银行需要的资金数量多,规模大的公司更具有参股能力。公司的成长性和面临的金融市场化程度与参股银行负相关但不显著,在一定程度上说明,成长性高的企业资金需求量大,没有大规模的闲置资金进行对外投资,这降低了高成长性公司参股银行的可能性。在金融市场化程度高的地区,公司面临的信贷资金较为充足,通过市场能够获取公司所需要的信贷资金,没有必要通过参股银行获取信贷优势,因此在金融市场化高的地区,上市公司参股银行的可能性降低。我们在回归分析中还控制了公司的行业效应。

| 表 4 股权结构与企业参股银行 |

在我国,上市公司参股银行的目的有很多,其中通过参股银行建立良好的银企关系进而获得贷款优势是其中重要的一项(Lu et al., 2012;郭牧炫和廖慧,2013),我们按照在2006-2012年之间是否参股银行将样本公司分为两类,分析参股银行是否能够影响公司的银行贷款。本文采用两个指标衡量公司的银行贷款,第一个是公司长期贷款与短期贷款之和的对数,第二个是二者之和与公司资产的比率。为了降低银行贷款年份变化的影响,我们采用这两个指标在样本区间内的均值进行分析。首先,我们对两类公司的银行贷款进行均值检验,从统计结果可以看出,参股银行公司的银行贷款额均值为20.070,远高于没有参股银行公司的贷款额19.218,二者的差异在1%的水平上显著。从银行贷款率的指标来分析,参股银行的银行贷款率为0.201,没参股银行公司的银行贷款率为0.162,二者的差异在1%的水平上显著。

| 表 5 两类公司获得银行贷款的差异 |

然后,我们对参股银行、公司贷款以及企业性质的关系进行了回归分析。根据Lu et al.(2012)方法并结合本文的研究主题,我们采用以下模型进行回归分析,解释变量之间的相关性较低,可以避免多重共线性的影响。

| $\begin{array}{l} Deb{t_{it}} = {\alpha _0} + {\beta _1}Nature\_Ban{k_{it - 1}}/Nature\_Ban{k_{it - 1}}/GA{P_{it - 1}}/GAP\_Ban{k_{it - 1}} +\\ {\beta _2}Na{t_{it}} + {\beta _3}Le{v_{it - 1}} + {\beta _4}Siz{e_{it - 1}} + {\beta _5}Ro{a_{it - 1}} + {\beta _6}Growt{h_{it - 1}} +\\ {\beta _7}Marke{t_{it}} + IndustryEffect + YearEffect + {\varepsilon _{it}} \end{array}$ | (2) |

从表 6中的结果可以看出,参股银行与公司的银行贷款显著正相关,表明在参股银行之后,上市公司获得的银行贷款规模增加,支持了本文的假设2。在表中的第(2) 列,我们分析了参股银行在国有企业和非国有企业中的不同影响,其中变量Nature_Bank是参股银行哑变量与企业性质的交乘项。结果显示,该交乘项与企业的银行贷款正相关,表明参股银行对于国有企业获得贷款更加有效。由于我们搜集了2012年上市公司的股权结构数据,因此在分析股权结构与银行贷款的过程中仅采用2012年的数据。表中第(3) 列是对企业的两权分离状况与企业银行贷款的回归分析,发现两权分离与企业的银行贷款正相关,表明两权分离使控股股东热衷于追求高负债的资本结构,支持了Black and Scholes(1973)的观点。

| 表 6 参股银行与企业贷款 |

最后,我们还分析了两权分离程度对于参股银行和没参股银行的企业在获取银行贷款方面的不同影响。我们按照样本两权分离均值设置两权分离哑变量,高于均值的样本该变量取值为1,否则取值为0,然后将该哑变量与参股银行相乘,得到GAP_Bank交乘项。分析结果中,GAP 与银行贷款仍然存在显著正相关的关系,而GAP_Bank也与银行贷款显著正相关,表明两权分离程度的差异在参股银行和没参股银行企业中发挥了不同的作用。即相对于没有参股银行的公司,在参股银行的企业中,随着两权分离的增加,企业获得的贷款增加。这是因为两权分离越大的控股股东越倾向于高负债的资本结构,而参股银行恰恰为控股股东带来了负债融资的来源。通过计量分析,我们发现企业性质与银行贷款的规模显著正相关,这是由于我国商业银行基本都是国有银行,他们对非国有企业具有信贷歧视,更多的信贷资源不计成本和风险的投向了国有企业。负债率越高的公司,获得的银行贷款越多,这是因为银行贷款是企业负债的主要组成部分。规模越高的公司和成长性越高的公司,其银行贷款规模越大,而企业绩效和其所面临的金融市场化环境对企业拥有的银行贷款规模没有稳定的影响。

六、 进一步讨论和稳健性分析 (一) 参股银行与企业的影子银行功能随着国家不断放宽利率政策,近几年我国的资金使用成本不断提升,“钱荒”现象频频出现,较高的借贷利率刺激了上市公司参与影子银行的神经,其中委托贷款就是上市公司参与影子银行的重要代表形式。一些上市公司委托贷款的盈利甚至超过了主营业务①。由于一些国有企业在银行贷款方面具有便利的条件,他们充当起贷款“倒爷”的角色。通过以上分析,我们发现企业参股银行之后获得了更多的银行贷款,而且控股股东的股权结构也影响了企业的贷款,我们提出的另一个问题是参股银行是否为企业参与影子银行提供了资源?控股东的股权结构是否影响了企业参股银行和参与影子银行之间的关系?参考Jiang et al.(2010)分析企业间贷款问题的方法,我们采用以下模型分析这两个问题:

| $\begin{array}{l} Loan\_Du{m_i}/LnEn\_Loa{n_i} = {\alpha _0} + {\beta _1}Bank\_E{Q_i}/GAP\_Du{m_i}/GAP\_Ban{k_i} +\\ {\beta _2}Na{t_i} + {\beta _3}Ro{a_i} + {\beta _4}Marke{t_i} + {\beta _5}Laye{r_i} +\\ Industry{\rm{ }}Effect + Year{\rm{ }}Effect + {\varepsilon _i} \end{array}$ | (3) |

①如2011年1月14日,钱江生化宣布对外委托贷款1.4亿元,年利率为12%,每年利息收入高达1680万元,比其一季度1369万元的净利润还高;2011年2月18日,武汉健民宣布对外委托贷款1.5亿元,年利率为20%,一年利息收入将达3000万元,而武汉健民上半年的净利润也不过3620万元。

其中,Loan_Dum、LnEn_loan分别是企业是否提供委托贷款的哑变量和提供委托贷款规模的对数,Bank_EQ是企业参股银行的哑变量,GAP_Dum是企业控股股东两权分离程度的哑变量,高于样本均值,则该哑变量取值为1,否则取值为0。GAP_Bank是企业控股股东两权分离哑变量与参股银行股哑变量的交乘项。Layer是上市公司处于终极控制人控制链条的第几个层级。

需要说明的是,企业委托贷款的出现基本从2008年开始,因此我们这部分的样本区间为2008-2013年。回归结果在表中列出,其中第(1)(3)(5) 列对应的是Logit的回归分析结果,(2)(4)(6) 列对应的是最小二乘法回归的结果。从前两列的结果可以看出,与没有参股银行的企业相比,参股银行的企业提供委托贷款的可能性更高,提供委托贷款的规模更大,支持了假设2,说明参股银行为企业带来了充足的资金,而其中一些企业并没有将资金投入到企业的实体经营过程中,而是将一些资金做第二次周转,充当了影子银行的角色。从第(3) 列的结果是对企业两权分离哑变量与企业是否提供委托贷款哑变量以及提供委托贷款规模的回归分析,分析结果显示两个回归结果均显著正相关,表明随着控股股东两权分离的提高,企业对外提供委托贷款的可能性更高,提供委托贷款的规模更大。最后,我们还分析了终极控制人的两权分离程度对企业参股银行和提供委托贷款关系的影响。(5)、(6) 列的结果表明,参股银行哑变量与Loan_Dum、lnEn_Loan显著正相关,两权分离程度哑变量与提供委托贷款两个变量正相关,但在第(6) 列的分析中不显著。交乘项方面,我们发现两权分离与参股银行的交乘项与企业是否提供委托贷款以及委托贷款的规模显著正相关,意味着相对于没有参股银行的企业,在参股银行的企业中,随着控股股东两权分离的增加,企业对外提供委托贷款的概率更高、规模更大。这些结果说明通过参股银行,企业获得了更多的银行贷款,而由于控股股东对企业控制权远高于现金流权,因此控股股东存在动机将企业资金通过委托贷款的方式提供出去。因为通过这种途径所获取的收益高,时间也相对较短。而且很多委托贷款属于关联贷款性质,控股股东也可以通过这种途径将企业的资金转移到自己控制的其他公司中。

在分析过程中,我们还发现国有企业更倾向于提供委托贷款,并且提供的委托贷款规模相对较高,这与国有企业拥有获取银行贷款的优势有关。企业所面临的金融市场化环境与企业是否提供委托贷款以及提供委托贷款的规模显著正相关,这是因为金融市场化高的地区往往是金融信贷资源较多的地区,上市公司获取银行信贷资源较多,因此拥有更多的资源用于对外委托贷款。上市公司的绩效和其所处于控股股东控制链条的层级并没有对企业提供委托贷款形成稳定的影响。

(二) 股权结构与影子银行风险承担一般来讲,商业银行的资金使用成本要高于企业自由资金的使用成本,从以上分析可以看出,通过参股银行企业能够获得更多的贷款,这在一定程度上增加了企业参与影子银行的概率和规模。为了保证参与子银行的盈利性,企业需要更高的回报,而更高的投资回报意味着更高的投资风险。因此,另一个需要我们回答的问题是参股银行是否激励企业从事更高风险的影子银行行为,控股股东的两权分离程度是否影响了企业参与影子银行过程中对风险的偏好程度。

贷款利率的高低是衡量借款人风险的重要指标,对于风险高的项目贷款,贷款人要收取借款人较高的利率作为风险溢价,因此我们可以采用贷款利率来衡量借贷过程中风险的高低。我们选用每项委托贷款的利率衡量借款人风险的高低,为了剔除基础利率的变化,我们还采用委托贷款利率高于该年度的平均贷款基准利率的百分比衡量借款人的风险(Ratio),依然采用模型(3) 进行分析。表中(1)(2) 列分别是参股银行影响企业委托贷款风险选择的影响,可以看出相比没有参股银行的企业,参股银行企业收取的委托贷款利率更高,说明这类企业选择了较高风险的项目进行借款。这个结果表明参股银行的企业将银行信贷资金通过委托贷款的方式借给其他企业,较高的资金使用成本促使企业选择风险较高的项目,以此保证委托贷款行为有利可图。表中的第(3)(4) 列分析了企业控股股东的两权分离程度对企业选择委托贷款风险的影响,分析结果显示控股股东的两权分离程度与委托贷款利率以及委托贷款利率高出基准贷款利率均值的百分比显著负相关,意味着随着企业控股股东两权分离程度的提高,企业更倾向于参与风险较低的委托贷款项目,收取的利率较低。这说明两权分离越高的控股股东,其“外部盈利动机”并不强,因此我们需要从控股股东“资金配置动机”的角度,分析股权结构与影子银行风险承担水平的关系。

控股股东往往通过金字塔式的股权结构实现其集团化运作的目的,因此我们在分析中增加了上市公司于借款人股权关系的指标。第(5) 列的结果显示两权分离程度与公司的持股比例显著正相关,表明随着两权分离的加剧,企业选择持股比例更高的子公司进行委托贷款。作为稳健性分析,我们引入了上文定义的两权分离哑变量GAP_Dum,其中控股股东的两权分离数据我们根据当年控股股东控制链图计算,不能够获取当年数据的公司,我们采用离委托贷款发生时间最近年份的数据。第(6) 列中的结果是采用最小二乘法的回归结果,发现两权分离哑变量仍然与持股比例显著正相关。我们按照贷款方是否持股借款方股权设置了虚拟变量Share_Dum,若持有股权,则该变量取值为1,否则取值为0。采用Logit模型的回归结果显示,变量GAP_Dum与是否持股变量Share_Dum显著正相关,说明两权分离程度高的企业越倾向于向其持股企业进行委托贷款。因此,这些结果支持了本文的假设3b,即在“资金配置动机”的影响下,两权分离严重的控股股东使企业参与低风险的影子银行活动。从信息不对称的角度,可以解释为上市公司对持股企业的经营状况和未来发展有比较充分的了解,降低了借款双方信息不对称程度,这与Hoshi et al.(1990)的结论保持一致,他们发现在日本主银行体质下,当银行对企业拥有股权时,银行能够充分了解企业的信息和未来发展趋势,因此能够有效缓解企业的财务困境。

通过回归分析,我们发现国有企业更倾向于向其持股公司进行委托贷款,因此承受的风险程度较小。金融市场化环境也影响了企业委托贷款风险的选择,在金融市场化程度高的地区,上市公司更倾向于选择没有股权关系的企业进行委托贷款,相比于上市公司参股的企业,这些企业与上市公司没有直接的股权关系,上市公司对借款人的信息了解不充分,加之上市公司不能共享企业未来的收益,因此收取的利率较高。其他变量与被解释变量的关系不稳健,但上市公司所处于控股股东控制链条的位置能够说明,处于金字塔下层的上市公司更倾向于选择没有股权关系的借款人进行委托贷款,收取的利率也较高。从本部分的结果我们可以看出,上市公司通过参股银行获取了贷款优势,从而通过商业银行取得更多的贷款,但上市公司并没有完全将这些信贷资源投入到自身的实体经营过程中,而是将一些贷款通过委托贷款的形式借给其他企业;受“资金配置动机”的影响,控股股东的两权分离程度越高,上市公司更倾向于贷款给持股公司,这种股权关联的形式降低了借款双方信息不对称程度,降低了委托贷款的风险。这是因为两权分离高的公司往往处于控股股东集团化控制链条的一节,整个控制链条形成了一个有效的内部资本市场。从以上的分析还可以看出,上市公司通过将其信贷资源通过委托贷款形式进行二次分配,实际上增加了借款人的资金使用成本,降低了信贷资源的配置和使用效率。

(三) 稳健性分析 1. 参股银行、两权分离与委托贷款由于我们仅搜集了2012年A股上市上市公司的股权结构数据,因此表 7中仅对2012年发生的委托贷款情况进行计量分析。我国上市公司的股权分置改革在2007年基本结束,之后尽管有一些公司存在控制权的转让,但从总体来看股改之后上市公司的控制权基本保持稳定,因此我们以2012年公司的两权分离来衡量整个样本期间内上市公司的股权结构,以此对上文的结果进行稳健性分析。

| 表 7 参股银行与影子银行 |

如表 9的结果所示,上市公司两权分离哑变量与提供委托贷款哑变量显著正相关,表明随着控股股东两权分离的增加,上市公司更容易出现委托贷款的情况,这与前文的回归结果相一致。而两权分离与委托贷款规模正相关,但不显著,这与前文的结果有所差异。在(3)(4) 列中,GAP_Dum也与Loan_Dum显著正相关,但与委托贷款规模正相关但不显著,而是否参股银行与委托贷款两个变量显著正相关,这与前文的回归结果相一致。从最后两列的结果可以看出,交乘项GAP_Bank与委托贷款哑变量以及规模显著正相关,这与表 7中的回归结果保持一致,表明对于参股银行的上市公司而言,控股股东的两权分离越大,公司越倾向于提供委托贷款,并且提供的规模越大。因此,主要变量的稳健性分析可以进一步印证,控股股东的股权结构影响了上市公司参与影子银行的可能性,并且影响了企业参股银行和参与影子银行的关系,同时表明上文的分析结果具有较强的稳健性。

| 表 8 股权结构与影子银行风险 |

| 表 9 稳健性分析1 |

通过上文分析,我们证明了上市公司通过参股银行获取了更多的贷款,进而为上市公司参与影子银行的行为提供了更多的资源,为了检验上文该结果的稳健性,我们采用模型(3) 直接对上市公司借款数量与企业是否提供委托贷款进行回归分析,其中根据样本上市公司借款规模均值设置了银行贷款哑变量,对高于均值的企业样本,该哑变量取值为1,否则取值为0,然后将该哑变量与是否参股银行哑变量相乘,得到二者的交乘项Debt_Bank,表中(1)(3) 列是采用Logit的结果,(2)(4) 列是采用最小二乘法的回归结果。通过分析回归结果我们发现,上市公司借款数量与企业是否提供委托贷款显著正相关,表明上市公司通过银行贷款获取了充足的资金,这些资金在一定程度上为上市公司参与影子银行提供了可用资源,因此这类上市公司更容易提供委托贷款。而上市公司借款规模与其提供的委托贷款规模负相关,但不显著。从第(3)(4) 列的结果可以看出,交乘项Debt_Bank与上市公司是否提供委托贷款显著正相关,这意味着对于没有参股银行的上市公司,银行贷款规模没有显著影响其提供委托贷款的概率,但对于参股银行的上市公司而言,银行贷款规模大的上市公司更容易出现委托贷款的情况,说明参股银行为上市公司带来了更多的银行贷款,进一步推动了上市公司提供委托贷款的可能性。这与上文的分析结果保持一致,说明我们的分析结果具有较强的稳健性,其他控制变量的结果与上文保持基本一致。

| 表 10 稳健性分析2 |

随着中国金融创新的发展,影子银行逐渐兴起并被广受关注。通过手工搜集上市公司股权结构、参股银行和委托贷款的数据,量化分析了上市公司股权结构、参股银行和参与影子银行之间的关系。通过事件研究法,我们发现参股银行对于上市公司具有短暂的价值增加信号效应,市场对上市公司参与影子银行持负面的态度。通过计量分析,我们发现控股股东的股权结构影响了上市公司参股银行和参与影子银行的积极性。具体而言,控股股东的“短期侵占动机”超过了其“长期侵占动机”的影响,两权分离严重的控股股东不倾向于上市公司参股银行。参股银行提高的上市公司获取银行贷款的能力,而且对两权分离严重的企业以及国有企业的边际效用更高。而关于上市公司参与影子银行方面,结果表明参股银行为上市公司参与影子银行提供了充足的资源,而且在两权分离严重的公司中表现更加明显。另外,控股股东的两权分离程度也影响了上市公司参与影子银行的风险承担水平,我们的结果并没有支持参与影子银行过程中控股股东的“外部盈利动机”,而是佐证了控股股东参与影子银行是受“资金配置动机”影响的观点。控股股东两权分离较小的公司,更倾向于参与非股权关联的影子银行活动,以便获得更高的利息回报。

本文的研究结论意味着上市公司通过参股银行确实获得了银行贷款的优势,但这些银行贷款并没有完全投入到上市公司的实体经营过程中,一些上市公司利用贷款优势充当起资金“倒爷”的角色,信贷资金的二次分配降低了其配置和使用效率,而且上市公司的风险控制能力比银行要差,因此在借贷过程中极易出现风险事件。另外,我们发现控股股东的股权结构影响了其对公司长远发展的决策,两权分离高的控股股东更容易造成企业向控股公司委托贷款,尽管这个过程降低了信息不对称的风险,但我们也不排除这些控股股东通过委托贷款占用上市公司的资源,侵占中小股东的利益。因此,需要监管部门对上市公司的委托贷款行为进行严格监管,不但要防止上市公司利用其融资优势充当资金“倒爷”的情况,更要防止控股股东利用委托贷款掏空上市公司的行为。

| [] | Allen F, Qian J and Qian M, 2005, "Law, Finance, and Economic Growth In China, ". Journal of Financial Economics, 77(1), 57–116. DOI:10.1016/j.jfineco.2004.06.010 |

| [] | Black F, Scholes M, 1973, "The pricing of options and corporate liabilities,". The Journal of Political Economy, 81(3), 637–654. DOI:10.1086/260062 |

| [] | Bunkanwanicha P, Gupta J and Rokhim R, 2008, "Debt and entrenchment: Evidence from Thailand and Indonesia,". European Journal of Operational Research, 185(3), 1578–1595. DOI:10.1016/j.ejor.2006.08.025 |

| [] | Cheung Y.L, Rau P.R and Stouraitis A, 2006, "Tunneling, prong, and expropriation: evidence from connected party transactions in Hong Kong,". Journal of Financial Economics, 82(2), 343–386. DOI:10.1016/j.jfineco.2004.08.012 |

| [] | Claessens S, Djankov S, Fan J.P.H and Lang L.H.P, 2002, "Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings,". The Journal of Finance, 57(6), 2741–2771. DOI:10.1111/1540-6261.00511 |

| [] | Faccio M, Lang L.H.P and Young L, 2001, "Dividends and expropriation,". American Economic Review, 91(1), 54–78. DOI:10.1257/aer.91.1.54 |

| [] | Faccio M, 2006, "Politically connected firms,". American Economic Review, 96(1), 369–386. DOI:10.1257/000282806776157704 |

| [] | Fan J.P.H, Wong T.J, 2002, "Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia,". Journal of accounting and economics, 33(3), 401–425. DOI:10.1016/S0165-4101(02)00047-2 |

| [] | Gertner. R.H, Scharfstein D.S and Jeremy C.S, 1994, "Internal versus External Capital Markets,". The Quarterly Journal of Economics, 109(4), 1211–30. DOI:10.2307/2118361 |

| [] | Johnson S, 2000, "Tunneling,” American Economic Review". American Economic Association, 90(2), 22–27. |

| [] | James G, 1987, "Some evidence on the uniqueness of bank loans,". Journal of Financial Economics, 19(2), 217–235. DOI:10.1016/0304-405X(87)90003-1 |

| [] | Jiang G, Lee C and Yue H, 2010, "Tunneling through intercorporate loans: The China experience,". Journal of Financial Economics, 98(1), 1–20. DOI:10.1016/j.jfineco.2010.05.002 |

| [] | La Porta R, Lopez-De-Silanes F and Shleifer A, 2000, "Investor protection and corporate governance,". Journal of Financial Economics, 58(1-2), 3–27. DOI:10.1016/S0304-405X(00)00065-9 |

| [] | La Porta R, Lopez-De-Silanes F and Shleifer A, 2002, "Government ownership of banks,". Journal of Finance, 57(1), 265–301. DOI:10.1111/1540-6261.00422 |

| [] | La Porta R, Lopez-De-Silanes F and Zamarripa G, 2003, "Related lending,". The Quarterly Journal of Economics, 118(1), 231–268. DOI:10.1162/00335530360535199 |

| [] | Lu Z, Zhu J and Zhang W, 2012, "Bank discrimination, holding bank ownership, and economic consequences: Evidence from China,". Journal of Banking & Finance, 36(2), 341–354. |

| [] | Lummer S, McConnell J, 1989, "Further evidence on the bank lending process and the capital market response to bank loan agreements,". Journal of Financial Economics, 25(1), 99–122. DOI:10.1016/0304-405X(89)90098-6 |

| [] | Petersen M.A, Rajan R.G, 1994, "The benefits of lending relationships: Evidence from small business data,". The Journal of Finance, 49(1), 3–37. DOI:10.1111/j.1540-6261.1994.tb04418.x |

| [] | Shleifer A, Vishny R.W, 1986, "Large shareholders and corporate control,". The Journal of Political Economy, 94(3), 461–488. DOI:10.1086/261385 |

| [] | Shleifer A, Vishny R.W, 1997, "A survey of corporate governance,". The Journal of Finance, 52(2), 737–783. DOI:10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x |

| [] | Stein J.C, 1997, "Internal capital markets and the competition for corporate resources,". The Journal of Finance, 52(1), 111–133. DOI:10.1111/j.1540-6261.1997.tb03810.x |

| [] | 陈栋、陈运森, 2012, 《银行股权关联,货币政策变更与上市公司现金管理》, 《金融研究》, 第 12 期, 第 122–136 页。 |

| [] | 郭牧炫、廖慧, 2013, 《民营企业参股银行的动机与效果研究——以上市民营企业为例》, 《经济评论》, 第 2 期, 第 85–92 页。 |

| [] | 梁利辉、兰芬、张雪华, 2014, 《终极控制股东产权性质、金字塔层级与会计稳健性》, 《经济经纬》, 第 2 期, 第 101–107 页。 |

| [] | 刘芍佳、孙霈、刘乃全, 2003, 《终极产权论, 股权结构及公司绩效》, 《经济研究》, 第 5 期, 第 51–62 页。 |

| [] | 宋海, 2014, 《关于我国影子银行发展的若干思考》, 《南方经济》, 第 1 期, 第 114–116 页。 |

| [] | 徐军辉, 2013, 《中国式影子银行的发展及其对中小企业融资的影响》, 《财经科学》, 第 2 期, 第 11–20 页。 |

| [] | 俞红海、徐龙炳、陈百助, 2010, 《终极控股股东控制权与自由现金流过度投资》, 《经济研究》, 第 8 期, 第 103–114 页。 |

| [] | 张杰, 2003, 《中国国有银行的资本金谜团》, 《经济研究》, 第 1 期, 第 30–36 页。 |

| [] | 朱冬琴、陈文浩, 2010, 《控制权,控制权与现金流权偏离度对并购的影响——来自中国民营上市公司的经验证据》, 《财经研究》, 第 2 期, 第 121–131 页。 |