作为战略导向的一个关键维度,创业导向对于组织战略的实施、财富的创造以及绩效的提升具有重要的价值 (Rodney等,2008, 2012;张骁和胡丽娜,2013)。采取创业型导向战略的企业将会不断地去追求创新性活动,积极开发新的产品与服务以满足市场上的新需求,并采取前瞻性的行为服务顾客,勇于承担风险,这些都将会带来高额的绩效 (Rauch等,2009;董保宝,2014;邢钰和郑丹辉,2014)。与成熟企业相比,新企业的创业导向将会帮助自身克服“新之不足”和“小之不足”的缺憾 (Rauch等,2009),促使新企业积极把握机会,通过创新性的行为和快速成长来实现新企业的价值。这些研究表明,创业导向对绩效有积极正向的影响。

然而,近年来的一些研究却对上述研究结论提出了质疑:第一,创业导向源于公司创业研究,以西方情境为主流研究背景的研究成果未必适用于新兴经济国家,比如中国,二者之间的正相关系可能还需要作进一步的检验,在发展中国家或者新兴经济体国家,这种正向关系未必会呈现 (Baker和Sinkula,2009;Messersmith和Wales,2013);第二,以新兴经济为研究背景的一些研究证明了,创业导向与绩效之间的关系是曲线型的 (Tang等,2008),一些以发达国家小企业为样本的研究也证明了二者之间的倒U型关系 (Wales等,2013),并非是主流研究所认可的正向关系。第三,创业导向与绩效之间的负向关系也引起了学者们的关注 (Smart和Conant,1994;Slater和Narver,2000)。上述研究结论的相异性驱动了学者们不断深入探讨创业导向与绩效之间究竟是什么样的关系?为何会出现这种关系?是否存在第三方变量导致了这种关系?

Rauch等 (2009)采用元分析 (meta-analysis) 的方法对创业导向与绩效的关系进行了总结。他们认为,二者之间存在一种独特的要素在起作用,这种要素既可以是过程,也可以是能力,它们都有可能决定创业导向影响企业绩效的路径。而一些创业导向的研究者认为,企业在关注创新性、前瞻性以及冒险性行为时,还应构建支撑基础来支持这些行为 (Wiklund和Shepherd,2011)。Kreiser等 (2002)提出了能力的改善将会影响企业创业导向型行为的实施,这将会影响企业的绩效。因此,他们认为,关注创业导向对绩效的影响,必然要关注能力在二者之间的作用。“导向—能力—绩效”研究范式逐渐成为创业管理研究领域的主要范式之一,张玉利和李乾文 (2009)以及胡望斌等 (2010)也提出了能力在创业导向转化为绩效的过程中起到了中介作用。为了打开创业导向到绩效的黑箱,深入挖掘二者之间的关系机理,本文引入资源整合能力的概念并探讨其在创业导向与绩效间的中介传导机制。因为对于新企业而言,资源瓶颈是其发展的主要障碍 (Sirmon等,2011),通过对其所控制资源进行重新甄别,重构资源基础、合理配置资源并加以使用,将有助于新企业资源整合能力的提升,发挥资源的最大功效,完善其资源整合能力,这种能力将会影响新企业前期的生存与成长,对新企业具有至关重要的意义。深入探究资源整合能力在创业导向与绩效之间的中介作用不仅能够更加凸显资源整合能力的作用,更能够为资源整合能力的提升提供一定的借鉴和启示。

二、 理论回顾与假设提出 (一) 新企业的创业导向创业导向是组织创新性、前瞻性以及风险承担性的综合表征 (Lumpkin和Dess,1996;Runyan等,2012)。创新性反映了企业利用新想法、新技术、新产品或新服务来满足市场的意愿,前瞻性则是关注企业在市场上对机会的超前性把握以及如何先动性地采取战略行为来主动竞争,风险承担性则主要体现了企业将资源投入到风险事业中的意愿 (董保宝,2014)。

机会的识别与开发是创业的起点 (Shane,2000)。对于具有创业导向的新企业而言,当发现了新颖性和有价值的机会后,它们便会将现有资源投入其中,通过产品创新和前瞻性的竞争策略来抢占市场,并容忍这些冒险行为可能带来的失败或挫折。创业导向战略的实施主要依赖创业者个人、创业团队以及组织的胆识,面对稍纵即逝的新机会以及环境的不确定性,他们必须以果敢的态度加强组织战略行为的有效实施,促使组织实现新机会的价值,这样才能改善企业的绩效 (Nielsen和Nielsen,2009)。创业导向与绩效的这种显著性关系已经被诸多学者测试和认可 (如Lumpkin和Dess, 1996, Runyan等,2008;马鸿佳等,2009;胡望斌等,2010;林枫等,2011)。然而,Rauch等 (2009)利用元分析方法研究了创业导向与绩效的关系之后提出,创业导向与绩效的关系比较复杂且难以捉摸,利用横截面数据所验证的正向关系可能会随着时空的变迁而发生变化。Anderson等 (2009)也指出,创业导向之风险承担性维度与绩效的关系很特别,二者之间可能是非线性。Smart和Conant (1994)曾认为创业导向与绩效的关系是负向的。这些均对创业导向与绩效的正向关系提出了质疑,这也隐含了创业导向与绩效之间的关系可能是非线性的。

而对于新企业创业导向与绩效之间为何会呈现出曲线型关系,Cooper和Yin (2006)认为,创业导向的高低对组织能力有一定影响,能力的表现可能会影响组织绩效。Edelman等 (2010)从资源基础观出发分析了创业导向发展的资源基础,他们认为,由于新创企业存在资源约束,其战略行为的实施具有很强的资源依赖性,均离不开资源的支撑。创业导向型行为必然要求新企业加强对资源的管理与利用,但其效用却具有模糊性 (Wales等,2013)。所以,资源整合能力将是拥有创业导向的新企业在提升绩效时首选要提升的能力之一,以确保创业导向的积极功效。因此,资源整合能力 (详见第二部分内容) 将有可能成为新企业创业导向与绩效之间关系的传导变量。于是,在创业研究领域有如下问题待解决:资源整合能力在新企业创业导向与绩效之间的传导机制是什么,是线性传导还是非线性传导?

(二) 新企业的资源整合能力资源整合是一个复杂的动态过程,是指企业对不同来源、不同层次、不同结构的资源进行识别、汲取、匹配、激活和融合,使之更具柔性、条理性、系统性和价值性,并对原有的资源体系进行重构,摒弃无价值的资源,以形成新的核心资源体系的过程,这一过程离不开组织对机会的认知与把握 (董保宝等,2011)。而资源整合能力就是组织对资源进行甄别、选择、匹配和利用而形成的一种能力,这种能力是以对机会的利用为前提的 (Sirmon等,2011)。

创业导向理论强调了创新性的价值,也即针对新机会的创新性行为的重要性 (Runyan等,2012)。创新性行为的执行需要组织对相关资源基础进行重构,对关键资源进行重新匹配,这是创新性行为有效执行的保障 (Stam和Elfring, 2008)。一些学者也强调了前瞻性的战略行为不仅要求组织加强对资源的重新配置,更要利用这些资源来支持战略的有效执行,以支持并保证创新性行为的市场表现 (Fahy等,2006)。而公司创业精神的核心就是不顾组织现有控制的资源而积极去寻求机会并愿意承担追求新机会的冒险后果,即冒险性地使用资源有利于组织把握住创新性的机会,实施超前的战略行为,改善组织的市场表现,进而提升组织绩效 (Kemelgor,2002)。上述分析表明,开发创新性产品或服务、实施前瞻性的战略行为以及进行冒险性的资源投入均离不开资源整合能力 (马鸿佳等,2010),这一能力将会为组织的创业导向行为提供有效的支持。虽然已有研究定性分析了资源整合能力在创业导向与绩效之间的作用,但仍缺乏相应的实证研究,尤其是从新企业视角整合分析创业导向、资源整合能力与新企业绩效的内在关系。因此,在创业研究领域还有以下问题有待解决:新企业是如何通过不同的创业导向策略来提升其资源整合能力进而提升新企业绩效的?

(三) 假设提出创业导向战略的实施结果就是赢得高额利润,其也代表了企业愿意为获取这种利润而付出的代价 (Lumpkin和Dess 1996)。新企业实施创业导向战略隐含了企业愿意将资源投入到一个结果未知的计划上,并期望企业的创新性与前瞻性的市场行为能够为其获取较高的利润 (Runyan等,2008)。因此,创业导向高的企业比较容易获得优质的绩效。如前所述,虽然创业导向与绩效的正向关系被学者们认可,但也有诸多研究表明了二者之间的关系具有模糊性,也可能会出现负向 (Slater和Narver,2000) 甚至是曲线型的关系 (Rauch等,2009;Wales等,2013)。

资源依赖理论认为,创业导向的实施离不开组织控制的资源 (Barney,1991)。随着新企业创业导向的发展与演变,组织的资源整合能力也需与其同步 (Edelman等,2010)。当新企业呈现出低度创业导向时,企业的创新性倾向较弱,企业也没有过多的前瞻性战略行为来积极参与市场竞争,此时组织的风险承担性或者说组织承担风险的意愿也较低。上述行为倾向将不利于新企业去搜寻市场上的新机会,或者它们只能识别一定数量的新机会 (Helfat等,2007)。此时,由于组织不去积极创新、不去前瞻性地参与市场竞争以开发新机会以及不敢冒险而放弃新机会,其对资源的甄别、配置以及使用的效率较低 (Wales等,2013),从而导致组织对整个其所控制资源的整合力度减弱,由此导致其资源整合能力会较弱,资源与机会的低度匹配使组织创业导向的功效降低 (Wiklund等,2009),企业的绩效难以获得提升。新企业的这种低度创业导向也会使它们只是简单地维持日常的运营,这对于资源整合能力的要求也不高,最终不利于组织资源整合能力的改善。随着新企业创业导向程度的逐渐提升,企业的创新性、前瞻性以及冒险性程度将会加强,具有这些特征的行为的数量将会逐渐增加,企业积极利用新机会拓展市场、寻求发展的要求也逐渐提高。此时,新企业为了确保创业导向的积极效应,将会积极整合资源以满足上述行为的要求,尤其会针对新机会来整合、重构并更新特殊的资源以提升资源整合能力 (董保宝等,2011),这样才能保证绩效的提升。与此对应,当新企业呈现出高度创业导向时,新企业很有可能会追求激进式创新,并过度承担风险而不加以算计 (董保宝,2014),这些行为需要组织投入大量资源以作支撑。由于存在资源瓶颈问题,此时新企业的资源可能会出现捉襟见肘的情况,企业整合资源的柔性将会降低 (Wiklund等,2009)。而且,为了投资于新的产品或者机会,企业可能会将投资于目前项目的资源抽回 (Helfat等,2007),不利于当前项目的顺利进行并影响其产出效益。此时,新企业资源的使用处于无序状态,原有的资源不能得到较好的利用,基于新机会而组合匹配的资源使用效率不高,由于对风险不加以算计或者承当风险层次过高,都将影响组织资源的合理配置与使用,这都将导致其整合资源的能力的下降 (Anderson等,2009;马鸿佳等,2010)。高度的创业导向也将会使企业陷入“技术陷阱”,即技术优先是企业创业成功的基本条件,因此企业可能会过分加大对于新技术的关注而忽略了其自身的资源基础,导致组织的资源整合能力提升乏力,组织绩效出现下滑,此时高度的创业导向将会对绩效产生负面影响。此外,高度创业导向使得新企业会过度冒险,过度承担风险也使得新企业不能有效地在创新方面投入必要的资源,不利于组织内部的运作与管理,这些均会导致资源整合能力的下降 (Pieterse等,2011),其直接的后果就是绩效逐渐下降。低度和高度的创业导向都不利于资源整合能力的提升,进而影响了绩效的改善,那么,在何种情况下才能实现绩效的最优化呢?Rasmussen等 (2011)认为,任何战略导向的演进需要有一定的资源随之演进。当创业导向发展达到一定阶段或者某个临界点,组织的资源整合能力需要有一个调整和稳定 (stabilizing) 发展的阶段 (Athreye,2005),这一阶段也是资源整合能力与创业导向逐渐匹配和适应的过程,当资源整合能力完全支撑了创业导向要求的创新性、前瞻性以及冒险性的行为时,组织绩效的提升才有保障,而此时的绩效也将最优。

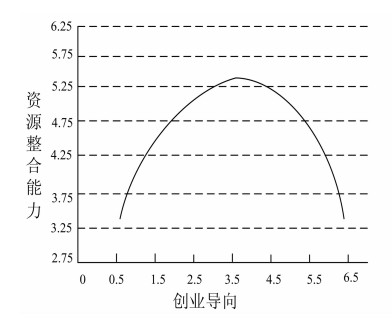

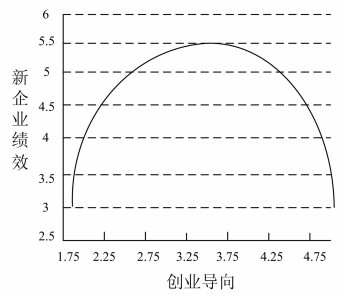

综上所述,本研究认为,新企业创业导向必须适度才能有较佳的绩效,低度或高度的创业导向都可能因为用于创新性、前瞻性和冒险性行为的资源不能得到良好的利用而影响其资源整合能力的提升,其绩效表现可能会较差。换言之,新企业高度或低度的创业导向都将影响与此相匹配的资源整合能力,使其呈现出非线性的起伏变化。据上可知,新企业创业导向与资源整合能力和绩效的关系都应该是一个倒U型的非线性关系,而且,创业导向通过非线性的倒U型关系影响资源整合能力,并通过资源整合能力的中介作用影响新企业绩效。因此,本研究提出如下假设:

假说1:新企业创业导向与资源整合能力呈现倒U型关系。相对于拥有适度创业导向的新企业,拥有低度创业导向或高度创业导向的新企业其资源整合能力较差。

假设2:新企业创业导向与企业绩效呈现倒U型关系。相对于拥有适度创业导向的新企业,拥有低度创业导向或高度创业导向的新企业其绩效表现较差。

假设3:资源整合能力对创业导向与绩效的倒U型关系具有中介效应。新企业创业导向通过倒U型曲线效应影响资源整合能力,进而影响了绩效,促成了创业导向与绩效的倒U型关系。

三、 样本与变量度量 (一) 样本与数据收集关于新创企业的界定目前学界未有统一认识。本研究借鉴Zahra和Bogner (2000)的观点,将创建时间在8年之内的企业认定为新创企业。本文的数据来源主要有两个渠道:(1) MBA和EMBA学员; (2) 沈阳、大连、长春和哈尔滨四市的企业。问卷填写人员主要是企业的总经理、高层管理核心人员。在开始调研之前,我们对相关文献进行了详尽的梳理,选择了经过多位学者使用并且信度和效度均较高的测量指标,并向三位创业研究领域的教授进行咨询,让他们提出修改意见。接着,我们在长春市选择了6家企业进行面对面的预测试,并与企业负责人探讨相关测项所要表述的内涵,根据他们的意见反馈又对问卷进行了措辞上的修改,使之更加符合中国的语境和情境,这6家企业所填写的问卷不包含在最后的问卷总数中。此次调研从2015年3月初持续到4月末,将近两个月。我们首先委托两家咨询公司对沈阳等四市进行调研,它们与相关企业已经建立了紧密的业务联系,能够保障问卷回收的质量和数量。通过这种方式一共发放296份问卷,回收171份,经过筛选得到有效问卷139份,问卷有效率46.96%。而对于MBA和EMBA学员的调研则采取当面填写当场收回的方式,并在填写过程中对他们有疑问的测项进行解释,以保证他们充分理解问卷内容,确保调研质量。通过这种方式一共发放问卷169份,收回157份,剔除缺失项以及不合格的问卷,最终得到有效问卷95份,问卷有效率56.21%。

总之,此次调研共发放问卷465份,收回328份,有效问卷234份,问卷总有效率为50.32%。而对于来源不同的两类样本我们需要检验其是否来源于同一母体,能否放在一起合并使用。据此,我们对两组样本的企业规模、年龄和企业性质进行了t检验,发现其值为0.197(p>0.10),这表明两组样本并无显著性差异且来源于同一母体。此外,调研过程中可能出现的一个问题是共同方法偏差问题,这容易导致单个因子解释多数方差的现象出现 (Podsakoff和Organ, 1986),最终会使研究结论不稳定且缺乏解释力。为此,我们利用Harman单因子法来解决此问题,即对整个问卷做因子分析,在未旋转的情况下,第一个因子只解释了27.73%的方差,而且因变量和自变量均负载到不同的因子上。因为单个因子没有出现,也没有出现单个因子解释多数方差的现象,所以,共同方法偏差问题并不严重,对后续分析影响不大。而当有效问卷和无效问卷的答案可能存在偏差时,便会产生非应答偏差问题 (Lambert和Harrington,1990)。为此,我们对234份有效问卷和94份无效问卷做t检验,所有t值呈现出了非显著性,这说明非应答偏差问题并不严重。样本的基本情况见表 1所示。

| 表 1 样本基本情况 (N=234) |

1.新企业绩效。由于获取新企业全面的客观绩效难度很大,选取部分客观绩效指标难以说明新企业绩效的总体情况,因而容易出现判别偏差。所以,本文用主观度量指标来度量新企业绩效。生存与成长是新企业在创建早期主要关注的两个方面,利用销售额的增加以及销售净利润能够反应企业的成长,而收入增长率也反映了企业的成长性 (Delmar等,2003)。Palepu (2000)等认为,企业的投入必须要有所回报,以此回应股东的要求并满足企业的日常运作,否则企业将难以为继。因此,投资回报率可以反映新企业的生存性可能以及成长性。本研究借鉴上述研究,用销售额的增加、销售净利润、收入增长率以及投资回报率来测量绩效,其Cronbach’α值为0.813,其探索性因子载荷值区间是0.691-0.833。

2.资源整合能力。Athreye (2005)开发了可操作的资源整合能力问卷,其主要从资源的甄别度、资源的匹配性以及资源的利用效率三方面评价了资源的整合能力。Sirmon等 (2011)对此问卷进行了验证。国内学者马鸿佳等 (2010)以及易朝辉 (2010)均采用了上述测项并对其在中国情境下的信度与效度进行了检验,而他们的研究对象也是新企业。基于上述分析,本研究采用上述三项来测度资源整合能力,其Cronbach’α值为0.778。其探索性因子载荷值区间是0.732-0.809。

3.创业导向。关于创业导向的测度已经十分成熟,目前主流的测度指标主要有两类,一是三维度九项指标,即从创新性、前瞻性以及风险承担性三方面来测度创业导向,每项子维度有三项测度指标 (Covin和Slevin,1989;Rauch等,2009);另一种测度方法是不分维度,并用8项指标来测度创业导向。关于两类测量指标的中国情境适用性,Runyan等 (2012)从跨文化视角出发,以中美企业为样本进行比较并检验了创业导向的维度及其适用性。他们认为,“8测项”标准更加能够反映中国企业目前的创业导向现状,而且这8个测项也能够反映出创业导向的创新性、前瞻性以及冒险性。Tang等 (2008)基于中国新企业样本,利用8个测项来分别测度上述创业导向三维度,以反映创业导向的特征。基于此,本研究用 (1) 本企业倾向于成熟的产品与服务市场而非研发、技术领导以及创新等方面; (2) 过去一年本企业并未上马新产品与服务; (3) 本企业并不倾向于大幅调整产品与服务的组合; (4) 面对竞争者发起的竞争行为,本企业总是被迫响应; (5) 面对竞争者发起的竞争行为,本企业很少率先引进新产品或服务、新的技术等; (6) 面对竞争者发起的竞争行为,本企业倾向于避免竞争冲突,井水不犯河水以求和平共存; (7) 本企业管理团队更倾向于低风险的项目; (8) 面对环境不确定时企业更倾向于采取谨慎、稳步推进的行动等测度创业导向,均为反向问题。上述前三项指标反映了创新性特征,第四项和第五项指标反映了前瞻性特征,最后三项反映了冒险性特征。其Cronbach'α值为0.764。其探索性因子载荷值区间是0.674-0.817。

本文用李克特7级刻度来衡量上述测项,1表示“完全不同意”,7表示“完全同意”。同时,为了进一步检验问卷的信度与效度,我们对各个变量进行了验证性因子分析,结果见表 2所示。分析结果表明,各个测项都能够很好的反映其所要解释变量的特征,其信度和效度良好。

| 表 2 各个变量的验证性因子分析 |

4.控制变量

根据创业导向的相关研究,由于企业年龄、企业规模和所在行业对不同阶段的新企业具有不同的影响,尤其对不同发展阶段企业的资源整合能力发展演进影响更大。因此,为了更好地验证变量间的关系,本研究将上述三个变量作为控制变量,并用企业成立年限来测度年龄,用企业员工数来测度企业规模,将行业分为非科技型与科技型两类,赋值0和1(Pieterse等,2011)。

四、 实证研究 (一) 相关系数矩阵在进行假设检验之前,我们需要初步检验变量的两两相关性,结果见表 3所示。相关系数矩阵表明了所有变量之间均存在一定的两两相关性,相关系数由0.097到0.471不等,均小于0.7的临界值。而且,经过对整个问卷变量的方差膨胀因子 (VIF:variance inflation factor) 进行检验,发现所有值均小于10(见表 3)。因此,多重共线性问题并不严重 (Hair等, 1998),不会影响后面的分析。但考虑到实证研究结果的可靠性以及变量之间的相关性,本研究利用均值中心化对所有变量进行了处理,以减小研究误差。

| 表 3 变量的相关系数矩阵与方差膨胀因子 |

由于研究变量间的特殊关系,即需要验证“新企业创业导向通过倒U型曲线效应影响资源整合能力,进而影响了绩效,促成了创业导向与绩效的倒U型关系”。因此,利用当前的中介效应检验方法 (如Baron和Kenny (1986)所提出的中介效应检验三步骤) 将无法反映曲线型的关系,也无法清晰有效的揭示第三方变量在自变量与因变量之间的中介效应路径 (Hair等,1998;Edwards和Lambert,2007)。因此,Edwards和Lambert (2007)开发了调节路径分析方法,这种方法能够分析中介模型中所有可能路径上的调节效应,能够清晰地展现变量之间发生关系的路径。根据调节路径分析方法的要求,我们构建了两个方程:

方程1:Y=α1+α2X+α3W+α4Z+α5XZ+α6WZ+e

方程2:W=β1+β2X+β3Z+β4XZ+e′

其中Y为因变量绩效,X为自变量创业导向,W为中介变量资源整合能力,Z为调节变量。本文中Z与X为同一变量,XZ为创业导向的二次项,也是模型中的交互项,WZ为资源整合能力和创业导向的交互项,e表示残差。

方程1不仅可以检验自变量 (创业导向) 与因变量 (新企业绩效) 的关系,还可以检验“调节变量”(创业导向) 与自变量 (创业导向) 交互项 (即创业导向的平方)、中介变量 (资源整合能力)、“调节变量”(创业导向) 以及“调节变量”(创业导向) 与中介变量 (资源整合能力) 的交互项间的总效应,我们通过方程1来检验创业导向与新企业绩效间倒U型关系以及资源整合能力在其间的中介作用。方程2用来检验“调节变量”(创业导向) 在中介变量 (资源整合能力) 与自变量 (创业导向) 之间的“调节效应”,其实际上是用来检验创业导向对资源整合能力的倒U型曲线影响关系。变量间曲线关系的验证结果见表 4所示。

| 表 4 变量间曲线型关系回归分析结果 (n=234) |

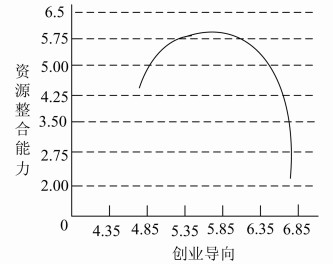

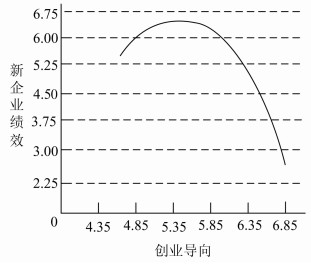

在表 4中,模型1中只加入了控制变量,模型2和3中分别加入了创业导向与创业导向的平方,实证结果表明创业导向的平方与资源整合能力显著负相关 (r=-.232,p<0.01)。该结果说明创业导向与资源整合能力之间呈现出倒U型的曲线关系,因此假设1获得支持,即相对于拥有适度创业导向的新企业,拥有低度或高度创业导向的新企业其资源整合能力较差 (见图 1)。同样,在模型4和5中也分别加入创业导向与创业导向的平方,实证结果表明创业导向的平方与新企业绩效显著负相关 (r=-.183,p<0.01)。该结果说明创业导向与新企业绩效之间呈现出倒U型的曲线关系,因此假设2获得支持,即相对于拥有适度创业导向的新企业,拥有低度或高度创业导向的新企业其绩效表现较差 (见图 2)。在模型6中加入了资源整合能力这一中介变量以及创业导向与资源整合能力的交互项之后,本研究发现资源整合能力与新企业绩效呈现出正相关关系 (r=0.277,p<0.01),但创业导向的平方与新企业绩效的系数显著且为负 (r=-.239,p<0.01),再次说明了创业导向与绩效的倒U型关系。但模型中创业导向与资源整合能力的交互项对新企业绩效的作用不显著 (r=0.084,p>0.1),这表明资源整合能力与新企业绩效的关系不受创业导向的权变影响。综上所述并结合各个模型的分析结果,创业导向与资源整合能力之间的倒U型关系会经由资源整合能力的中介作用影响新企业绩效,因而假设3获得支持。

|

图 1 创业导向与资源整合能力倒U型关系图 |

|

图 2 创业导向与绩效倒U型关系图 |

为了进一步解释新企业低度创业导向与高度创业导向的特征,本研究借鉴Rodney等 (2008)的研究模式,利用创业导向的中值 (median) 将企业样本分为低度创业导向 (简称“低度组”,下同) 和高度创业导向 (简称“高度组”,下同) 等两组。创业导向的中值是4.347,据此样本被分为低度组97份和高度组137份。

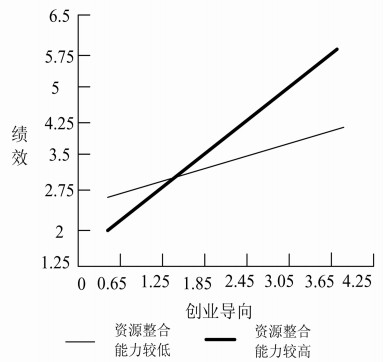

本文先对低度组进行检验,结果见表 5所示。结果表明,创业导向与资源整合能力以及新企业绩效均呈现出正相关关系,其相关系数分别为0.298(p<0.01) 和0.225(p<0.01),而当创业导向的平方进入回归方程时,其与资源整合能力和绩效的关系均未呈现出显著性,而创业导向与资源整合能力和绩效仍然正相关;此外,资源整合能力对绩效的影响比较明显,而且,资源整合能力和创业导向的交互项对绩效具有显著的影响 (β=0.193,p<0.01)。这表明,资源整合能力越强,随着新企业创业导向的程度不断提升,企业的绩效也越来越好,这与图 2中曲线左侧部分相对应。但是,由于此组样本为低度组,所以这些企业整体的创业导向程度不高,但其创业导向的逐渐提升 (提升到一定“门槛”) 将会对绩效产生积极影响。具体的关系示意图见图 3所示。

| 表 5 变量间关系回归分析结果 (低度组,n=97) |

|

图 3 创业导向、资源整合能力与新企业绩效关系 (低度组,n=97) |

表 6是高度组的回归分析结果。表中结果表明,创业导向分别与资源整合能力与绩效呈现出倒U型的曲线关系,资源整合能力在创业导向与绩效之间的中介传导机制明显。这与整个样本所得出的研究结论一致。为了清晰地表示变量之间的关系,本文画出了创业导向、资源整合能力与绩效的关系示意图,见图 4和图 5所示。

| 表 6 变量间关系回归分析结果 (高度组,n=137) |

|

图 4 创业导向与资源整合能力曲线关系 (高度组) |

|

图 5 创业导向与新企业绩效曲线关系 (高度组) |

Rauch等 (2009)的元分析提出了创业导向与绩效关系具有一定的模糊性,深入挖掘二者之间关系的“黑箱”具有重要的理论与实践价值;而Kreiser等 (2002)以及胡望斌等 (2010)提出了能力在创业导向与绩效之间可能具有中介效应。在对相关文献进行梳理的基础上,本研究提出了资源整合能力可能在创业导向与绩效之间存在某种传导机制,并用调节路径分析方法对234份新企业样本进行了验证。实证结果表明:创业导向对资源整合能力存在倒U型的影响;创业导向与新企业绩效之间也存在倒U型关系,这一研究结果与二者间是线性关系的研究结论 (Runyan等,2008;Lumpkin和Dess,1996) 不一致;此外,资源整合能力在新企业创业导向与绩效的倒U型关系中存在中介传导机制。

因此,本研究具有明显的理论价值,主要表现在以下方面:第一,本研究打开了创业导向与绩效之间的“黑箱”,从资源整合能力视角探究了创业导向、资源整合能力与新企业绩效的关系,建立了创业导向与绩效间的曲线型传导机制及影响路径,并打破了以往关于创业导向与绩效之间简单线性关系的单一解释机制,不仅丰富了创业导向相关研究,也在一定程度上完善了组织能力理论,为资源依赖理论在创业导向研究中的应用开辟了新路径。第二,基于中国转型经济背景特征,本文利用新企业样本所得出的研究结论不仅对传统的研究结论 (如创业导向与绩效的正向关系) 提出了挑战,也明显迴异于过去对创业导向的认知,曲线型的关系不仅进一步推动了创业导向理论的研究进展,也在一定程度上反映了创业导向与绩效关系的情境理论主张。第三,以往虽有研究提及创业导向与绩效之间存在倒U型关系 (如Tang等,2008),但却并未分析导致这种曲线型关系的个中机理。本文引入资源整合能力并探讨其曲线型中介效应,这有力地解释了创业导向到绩效之间的非线性转化路径,突破了现有认识,突出了资源整合能力在新企业创业导向转化为绩效过程中的中介传导机制,打开了二者之间关系的黑箱。

本研究的实践价值主要体现在以下方面:第一,创业导向与绩效的倒U型关系表明了,适度的创业导向将有利于新企业获得较好的绩效 (图 2中顶点部分),低度创业导向和高度创业导向都将会导致绩效的降低。新企业在追求绩效时需要采取适度创新的策略,并需要注意平衡风险,尤其是要注意结合资企业自身的资源整合能力来进行前瞻性战略行动,理性评估创业导向的功效。第二,创业导向与资源整合能力之间的倒U型关系说明了,在新企业成长与发展的过程中,其创业导向的程度并不是越高越好,适度的创业导向才会使组织的资源整合能力发挥最大化效用,这也在一定程度上反映了资源整合能力必须与其创业导向程度相适应 (Kreiser等,2002),二者之间的匹配适应机制将决定组织的绩效表现。若创业导向程度较低,新企业将不会积极地去采取创新性、前瞻性以及冒险的行为,这对于新企业发现机会是不利的,组织对市场变化的反应速度也将会受到影响,组织的资源整合能力便会降低。而当新企业逐渐增加创业导向的程度 (图 1中曲线左侧上升部分),其创新性行为的数量将会增加 (Helfat等,2007),前瞻性的战略行动也会增加,企业承担风险的程度也会提高,这将会驱使企业根据其战略目标来重新整合资源,加强资源的内部共享与使用,进而逐步提升其资源整合能力,强化这一能力的影响。而当新企业创业导向程度过高时,资源约束使得新企业无法为各类创新性以及前瞻性的行动提供资源支撑,而过度冒险也会使新企业出现盲动和冒进行为 (Bhuian等,2005),此时新企业将会利用这些有限的资源来进行大量的活动,不仅不能保证资源的使用效率,还会导致资源内部共享机制紊乱以及资源的无序使用,这将导致组织资源整合能力的降低。因此,适度的创业导向不仅能够保障新企业资源整合能力的稳步提升,更为其绩效的改善奠定良好的能力基础。第三,新企业资源整合能力在创业导向转化为绩效过程中的曲线传导机制表明了资源整合能力对新企业的价值。有限的资源会束缚企业的发展,而根据机会价值对这些有限的资源进行甄别,体现其对机会价值,并对不同的资源进行匹配与融合,确保资源的杠杆效应发挥到最优状态,这些都是资源整合能力提升与完善的关键。在动态地审度创业导向的同时,新企业更应该提升其资源整合能力并构建资源能力体系,加强资源整合能力的柔性,确保其在新企业发展中的效用。第四,根据分组研究结果,低度组与高度组呈现出的结果完全不同,只有高度组的研究结论与整个样本的研究结论吻合。这进一步说明了,随着创业导向程度的提升,新企业的绩效将会逐渐得到改善,而且此时的资源整合能力也会得到改善,以支持企业绩效的逐步提升 (见图 3所示)。当创业导向发展到一定层次或者超过一定的门槛 (图 4和图 5中横坐标值为5.5),随着创业导向曾度的不度提升,组织资源整合能力与绩效的提升将会放缓,进而慢慢下降。低度组的研究更进一步表明了,新企业由于“新且小”的先天缺憾,必然要求其根据自身的资源整合能力来提升创业导向的程度,二者之间的反馈效应决定了新企业必须在其资源可承受的范围内实施创业导向战略行为,其资源整合能力必须要与其创业导向程度相匹配 (Wales等,2013)。高度组与整体样本研究结果的一致性也说明了,创业导向对绩效的倒U性曲线关系的实现离不开企业的资源整合能力,这就要求新企业重视其资源整合能力的培育和完善,尤其是针对外部新机会而不断调整其资源组合和运用的柔性能力,并在构建柔性资源架构的同时把握有价值的创业机会,实现创新性、前瞻性和冒险性行为的最佳结合点,利用资源整合能力的改善确保心企业在倒U性曲线的顶点 (见图 1和图 2) 运营。

当然,本研究也有其局限性。首先,样本的区域主要分布在东北三省,虽然抽样具有相当程度的母体代表性,但样本区域仍然受限,这将会导致研究结果的普适性受到质疑,因此,扩大样本来源将是未来研究的要点之一。其次,一些学者之所以对创业导向与绩效的不同关系提出质疑,原因之一就是绩效的测度指标不同,主观指标和客观指标都可能会影响二者关系的不同 (Tang等,2008)。后续研究应积极探索使用主客观两类不同的绩效指标来分析创业导向与绩效的关系,深入解释它们之间关系的差异性。再次,在本文中行业类型是控制变量,但很明显,科技型企业的创业导向是比较明显的,未来应区分行业研究创业导向与绩效的关系,这样才更具有行业指导性。最后,影响创业导向与绩效关系的能力类别有很多,本文选取的资源整合能力虽具有一定的代表性,但是其他能力在二者间扮演的角色是否与之相同,这也是未来要深入研究的一项关键内容。

| [] | Anderson, B , Covin, J and Slevin, D. , 2009, "Understanding the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Strategic Learning Capability: An Empirical Investigation". Strategic Entrepreneurship Journal, 3(3), 218–240. DOI:10.1002/sej.v3:3 |

| [] | Athreye, S.S. 2005, "The Indian Software Industry and Its Evolving Service Capability". Industrial and Corporate Change, 14(2), 393–418. |

| [] | Baker, WE and Sinkula, JM. , 2009, "The Complementary Effects of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation on Profitability in Small Businesses". Journal of Small Business Management, 47(4), 443–464. DOI:10.1111/jsbm.2009.47.issue-4 |

| [] | Barney, J B 1991, "Firm resources and sustained competitive advantage". Journal of Managenmet, 17, 99–120. |

| [] | Bhuian, N. , Bulent, M. and Simon, J. , 2005, "Just Entrepreneurial Enough: the Moderating Effect of Entrepreneurship on the Relationship between Market orientation and Performance,". Journal of Business Research, 58(1), 9–17. DOI:10.1016/S0148-2963(03)00074-2 |

| [] | Cooper, A.C. & Yin, X., 2006, "Entrepreneurship in Developing Countries". In A. Cooper, S. Alvarez, A. Carrera, L. Mesquita, & R. Vassolo (Eds.), Entrepreneurial strategies: New technologies in emerging markets (pp. 73-94). Malden, MA: Blackwell Publishing. |

| [] | Covin, J.G. and Slevin, D.P. , 1989, "Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments". Strategic Management Journal, 10(1), 75–87. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Delmar, F. , Davidsson, P. and Gartner, W.B. , 2003, "Arriving at the High-Growth Firm". Journal of Business Venturing, 18(2), 189–216. DOI:10.1016/S0883-9026(02)00080-0 |

| [] | Edelman, F. , Brush, G. , Manolova, S and Greene, G. , 2010, "Start-up Motivations and Growth Intentions of Minority Nascent Entrepreneurs". Journal of Small Business Management, 48(2), 174–196. DOI:10.1111/(ISSN)1540-627X |

| [] | Edwards, J.R. and Lambert, L.S. , 2007, "Methods for Integrating Moderation and Mediation: A General Analytical Framework Using Moderated Path Analysis". Psychological Methods, 12(1), 1–22. DOI:10.1037/1082-989X.12.1.1 |

| [] | Fahy, J. , Hooley, G. , Greenley, G. and Cadogan, J. , 2006, "What is a Marketing Resource? A Response to Gibbert, Golfetto and Zerbini". Journal of Business Research, 59(1), 152–154. DOI:10.1016/j.jbusres.2005.03.002 |

| [] | Hair, J. F. , Anderson, R. E. , Tatham, R. L. and Black, W. C. , 1986, "Multivariate Data Analysis" Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc. Baron R. and Kenny D., 1986, "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Consideration". Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173–1182. DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [] | Helfat C.E, Finkelstein S, Mitchell W, Peteraf M, Singh H, Teece D. and Winter S.G, 2007, "Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations", Blackwell: Malden, MA. |

| [] | Kemelgor, B.H. 2002, "A Comparative Analysis of Corporate Entrepreneurial Orientation between Selected Firms in the Netherlands and the USA". Entrepreneurship and Regional Development, 14(1), 67–87. DOI:10.1080/08985620110087023 |

| [] | Kreiser, P.M. , Marino, L.D. and Weaver, K.M. , 2002, "Assessing the Psychometric Properties of the Entrepreneurial Orientation Scale: A Multi-Country Analysis". Entrepreneurship Theory and Practice, 26(1), 71–94. |

| [] | Lambert, D.M. and Harrington, T.C. , 1990, "Measuring Nonresponse Bias in Customer Service Mail Surveys". Journal of Business Logistics, 11(2), 44–59. |

| [] | Lumpkin, G.T. and Dess, G.G. , 1996, "Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance". Academy of Management Journal, 21(2), 135–172. |

| [] | Messersmith, JG and Wales, WJ. , 2013, "Entrepreneurial Orientation and Performance in Young Firms: the Role of Human Resource Management". International Small Business Journal, 31(2), 115–136. DOI:10.1177/0266242611416141 |

| [] | Nielsen, B and Nielsen, S. , 2009, "Learning and Innovation in International Strategic Alliances: an Empirical Test of the Role of Trust and Tacitness". Journal of Management Studies, 46(6), 1031–1056. DOI:10.1111/joms.2009.46.issue-6 |

| [] | Palepu, G., Healy, M. and Bernard, L., 2000, "Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements", South-Western College Publishing, Cincinnati. |

| [] | Pieterse, D. , Knippenberg, W. and Ginkel, E. , 2011, "Diversity in Goal Orientation, Team Reflexivity, and Team Performance". Organizational Behavior and Human Decision Processes, 114(2), 153–164. DOI:10.1016/j.obhdp.2010.11.003 |

| [] | Podsakoff, P.M. and Organ, D.W. , 1986, "Self-Reports in Organizational Research: Problems and Prospects". .Journal of Management, 12(4), 531–544. DOI:10.1177/014920638601200408 |

| [] | Rasmussen, E. , Mosey, S. and Wright, M. , 2011, "The Evolution of Entrepreneurial Competencies: A Longitudinal Study of University Spin-off Venture Emergence". Journal of Management Studies, 48(6), 1314–1345. DOI:10.1111/j.1467-6486.2010.00995.x |

| [] | Rauch, A. , Wiklund, J. , Lumpkin, G.T. and Frese, M. , 2009, "Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future". Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 761–787. DOI:10.1111/etap.2009.33.issue-3 |

| [] | Runyan, R.C. , Droge, C. and Swinney, J. , 2008, "Entrepreneurial Orientation versus Small Business Oientation: What are Their Relationships to Firm Performance?". Journal of Small Business Management, 46(4), 567–588. DOI:10.1111/jsbm.2008.46.issue-4 |

| [] | Runyan, R.C. , Ge, B. , Dong, B. B. and Swinney, J.L. , 2012, "Entrepreneurial Orientation in Cross-cultural Research: Assessing Measurement Invariance in the Construct". Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 819–836. DOI:10.1111/etap.2012.36.issue-4 |

| [] | Shane, S. 2000, "Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities". Organization Science, 11(4), 448–469. DOI:10.1287/orsc.11.4.448.14602 |

| [] | Sirmon, G , Hitt, A , Ireland, D. and Gilbert, A. , 2011, "Resource Orchestration to Create Competitive Advantage: Breadth, Depth, and Life Cycle Effects". Journal of Management, 37(5), 1390–1412. DOI:10.1177/0149206310385695 |

| [] | Slater, S. and Narver, J. , 2000, "The Positive Effect of a Market Orientation on Business Profit Ability: A Balanced Replication". Journal of Business Research, 48(1), 69–73. DOI:10.1016/S0148-2963(98)00077-0 |

| [] | Smart, T. and Conant, S. , 1994, "Entrepreneurial Orientation, Distinctive Marketing Competencies and Organizational Performance". Journal of Applied Business Research, 10(3), 1–28. |

| [] | Stam, W. and Elfring, T. , 2008, "Entrepreneurial Orientation and New Venture Performance: the Moderating Role of Intra-and Extra-industry Social Capital". Academy of Management Journal, 51(1), 97–111. DOI:10.5465/AMJ.2008.30744031 |

| [] | Tang, J. , Tang, Z. , Marino, D. , Zhang, Y. and Li, Q. , 2008, "Exploring an Inverted U-Shape Relationship between Entrepreneurial Orientation and Performance in Chinese Ventures". Entrepreneurship Theory and Practice, 32(1), 219–239. |

| [] | Wales, J. , Patel, C. , Parida, V. and Kreiser, M. , 2013, "Nonlinear Effects of Entrepreneurial Orientation on Small Firm Performance: The Moderating Role of Resource Orchestration Capabilities". Strat. Entrepreneurship J., 7, 93–121. DOI:10.1002/sej.v7.2 |

| [] | Wiklund, J , Patzelt, H. and Shepherd, D. , 2009, "Building an Integrative Model of Small Business Growth". Small Business Economics, 32(4), 351–374. DOI:10.1007/s11187-007-9084-8 |

| [] | Wiklund, J. and Shepherd, D. , 2011, "Where to from here? EO as Experimentation, Failure, and Distribution of Outcomes". Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 925–946. DOI:10.1111/etap.2011.35.issue-5 |

| [] | Zahra, S.A. and Bogner, W.C. , 2000, "Technology Strategy and Software New Ventures Performance: Exploring the Moderating Effect of Competitive Environment". Journal of Business Venturing, 15(2), 157–169. |

| [] | 董保宝, 2014, 《风险需要平衡吗?新企业风险承担与绩效倒U型关系及创业能力的中介作用》, 《管理世界》, 第 1 期, 第 89–98 页。 |

| [] | 董保宝、葛宝山、王侃, 2011, 《资源整合过程、动态能力与竞争优势:机理与路径》, 《管理世界》, 第 3 期, 第 97–109 页。 |

| [] | 胡望斌、张玉利、杨俊, 2010, 《基于能力视角的新企业创业导向与绩效转化问题探讨》, 《外国经济与管理》, 第 2 期, 第 1–8 页。 |

| [] | 林枫、徐金发、潘奇, 2011, 《企业创业导向与组织绩效关系的元分析》, 《科研管理》, 第 8 期, 第 56–64 页。 |

| [] | 马鸿佳、董保宝、常冠群, 2010, 《网络能力与创业能力-基于东北地区新创企业的实证研究》, 《科学学研究》, 第 7 期, 第 1008–1014 页。 |

| [] | 马鸿佳、董保宝、葛宝山、罗德尼·若宁, 2009, 《创业导向与小企业导向对绩效的影响研究》, 《管理世界》, 第 9 期, 第 97–106 页。 |

| [] | 邢钰、郑丹辉, 2014, 《创业导向对企业成长的影响机制:一种结构性观点》, 《南方经济》, 第 2 期, 第 74–88 页。 |

| [] | 易朝辉, 2010, 《资源整合能力、创业导向与创业绩效的关系研究》, 《科学学研究》, 第 5 期, 第 856–864 页。 |

| [] | 张骁、胡丽娜, 2013, 《创业导向对企业绩效影响关系的边界条件研究——基于元分析技术的探索》, 《管理世界》, 第 6 期, 第 103–115 页。 |

| [] | 张玉利、李乾文, 2009, 《公司创业导向、双元能力与组织绩效》, 《管理科学学报》, 第 1 期, 第 65–78 页。 |