反洗钱这里的“反洗钱”是“反洗钱/反恐融资 (AML/CFT)”的统称。已经上升至国家战略层面,成为各国政府必须要承担的工作。当前国际反洗钱政策采取的是“双轨制”:一是包含“了解你的客户 (KYC)”和“可疑交易报告 (SAR)”等制度的预防政策;二是包含洗钱定罪化和严厉处罚的压制政策 (Stefan D. Haigner等,2012;张成虎和孙陵霞,2013)。要求中介部门 (特别是金融中介) 参与的反洗钱预防政策实施了几十年始于20世纪70年代的《银行保密法》,该法案要求美国金融系统实施可疑交易报告和保持记录等制度。,政府和私人部门花费巨大,但是仍然缺乏有力证据证明这些努力已经取得明显成效,这不仅和反洗钱预防政策的有效性衡量等问题有关 (张成虎和孙陵霞,2013),还和反洗钱预防政策的传导过程及其激励机制有关。

国内外的相关研究主要有三个方面。

一是中央银行和商业银行的委托代理关系和激励机制。中介部门①在反洗钱中占据明显的信息优势,因此,政府当局 (监管部门) 和中介部门在反洗钱工作中存在委托——代理关系。杨胜刚等 (2007)、张合金等 (2011)、韩光林和孙森 (2011)构建反洗钱监管机构 (中央银行) 和金融机构 (商业银行) 的委托代理模型,探讨商业银行反洗钱的激励约束机制。严立新 (2010)通过一个符合现实的模型推导,证明了激励机制对于反洗钱的重要意义,中央银行给予商业银行一定的补偿和利益激励,对于反洗钱效果是一个“帕累托改进”。

①目前要求履行反洗钱预防政策义务的中介部门主要有:商业银行、保险公司、证券期货公司等。

二是从国际层面分析反洗钱的策略博弈。Syed Azhar Hussain Shah和Syed Akhter Huss ain Shah (2006、2007) 从国际视角分析反洗钱的政策实施,委托人是国际金融体系,代理人是各国政府、金融中介 (正规和非正规部门),分析了委托人和代理人的博弈关系,并分别在委托人是否有激励的条件下,求解代理人选择合作或者不合作的策略问题。

三是从利益主体的策略博弈分析信息报告制度的重要性。Donato Masciandaro (2005)和Ricardo Silva Azevedo Araújo (2008)的研究主要是为了分析信息报告中心 (FIUs) 的重要性,其中,Donato Masciandaro (2005)从层级委托代理 (立法者——金融情报中心——金融中介) 的角度,Ricardo Silva Azevedo Araújo (2008)从委托人是政府当局,代理人是金融机构的角度。

国内外的研究大多侧重反洗钱预防政策中利益主体之间的策略博弈,鲜见从多个利益主体出发的完整视角分析。本质上,反洗钱预防政策的实施具有公共物品私人提供的特征,国际合作和公私合作的“两大合作悖论”是其有效性不足的主要原因 (张成虎和孙陵霞,2013)。本文将“两大合作”涉及的各个利益主体集合在一条委托代理链中,通过构建双层委托代理模型,对国际反洗钱预防政策的传导机制问题进行理论剖析和实证研究,并给予政策含义。本文的研究对于完善和丰富我国反洗钱政策的理论体系、健全反洗钱制度、提高商业银行等中介部门反洗钱的积极性和有效性具有重要的意义。

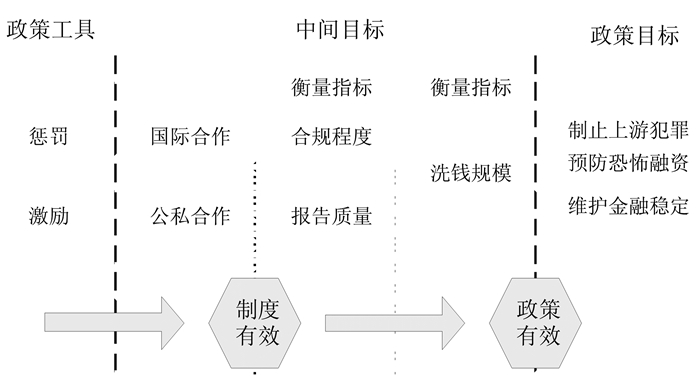

二、 国际反洗钱预防政策的传导过程政策的制定过程一般遵循确定目标、选择中间目标 (或指标) 和调整政策工具三个步骤, 其中中间目标 (或者指标) 的选择是最重要的环节,这样的指标必须具备可测性、可控性和相关性;而政策的实现或传导过程恰恰相反。纵观国内外反洗钱文献,尚无关于反洗钱政策传导方面的系统阐述。确定反洗钱的政策传导问题,可以根据经济、社会、行业的需求,调整反洗钱战略,对反洗钱效率的提高意义重大。下面根据反洗钱的政策实践,梳理出理论上的政策传导过程。

(一) 国际反洗钱预防政策传导过程的理论描述 1. 政策目标国际反洗钱政策日益复杂,但其起源是反毒品、保障金融利益①、维护声誉利益和打击恐怖活动。一般认为,反洗钱的主要目标是减少其上游犯罪的发生率 (J. Boorman和S. Ingves,2001)。9.11后,反洗钱又和反恐怖融资结合。次要目标是保护核心金融系统的完整性 (Peter Reuter和Edwin M. Truman,2005)。因此,国际反洗钱预防政策的政策目标主要有3个:制止上游犯罪,预防恐怖融资和维护金融稳定。

①1982年的金融危机,央行保护经济的措施之一就是反洗钱。因为洗钱行为会导致通货膨胀,利率、汇率波动和不公平竞争。央行有维护经济稳定的义务,所以要防止黑钱的流动。

2. 中间目标 (或者指标)洗钱的上游犯罪,如组织犯罪、毒品走私、欺诈、勒索、腐败等,其规模的衡量极其困难。即使是关于上游犯罪最主要的两个——毒品交易和欺诈,相关数据也很少。联合国毒品犯罪办公室 (United Nations Office on Drugs and Crime,UNODC) 掌握了毒品的种植和生产数据。这些零星的数据之外,关于洗钱上游犯罪衡量的研究很难找到。因此,反洗钱是否起到了预防其上游犯罪的作用,估计的难度很大,恐怖融资和金融稳定更是如此。

但是,近年来,国内外研究者对洗钱规模的测度展开了深入的研究,形成了一些具有一定影响力的研究成果。20世纪末,美国颁布的反洗钱法令开始强调两大合作:一是国际合作,二是公共部门和私人部门的合作,其主要目的是防止洗钱行为通过私人银行和国际银行系统发生。判断“两大合作”是否有效只能从“两大合作”的合规程度,以及可疑交易报告数量或质量等角度。

因此,对于反洗钱预防政策实施效果的判断和评价,主要有三个指标:洗钱规模;两大合作的合规程度;可疑交易报告数量或质量。这些可以作为反洗钱预防政策传导的中间指标。

3. 政策工具为了实现国际反洗钱预防政策的中间目标,进而政策目标,国际组织、各国政府采取了一些措施激励抑或强制,这些措施可以认为是国际反洗钱预防政策的政策工具。

例如,1998年FATF开始致力于反洗钱最薄弱国家的评估工作。各国面临定期的相互评估,没有遵守的国家,将被列入不合作国家“黑名单”②(Brigitte Unger,2008),并号召其成员国对不合作国家实施限制贸易等经济惩罚。此外,各国政府或者中央银行对不汇报可疑交易的中介部门也实施罚款、通报批评等惩罚。针对洗钱行为的外部性,国内外学者还提出了征收庇古税的制度,但是在目前的政策实践中,惩罚依然是主要工具。

②Non-Cooperative Countries and Territories, 简称NCCTs,关于“黑名单”的内容,后文还将阐述。

根据目前国际反洗钱预防政策的实施,上述的政策工具、政策效果评价和政策目标等问题,可以描述成图 1所示的国际反洗钱预防政策的传导或者实施过程。

|

图 1 国际反洗钱预防政策的传导过程 |

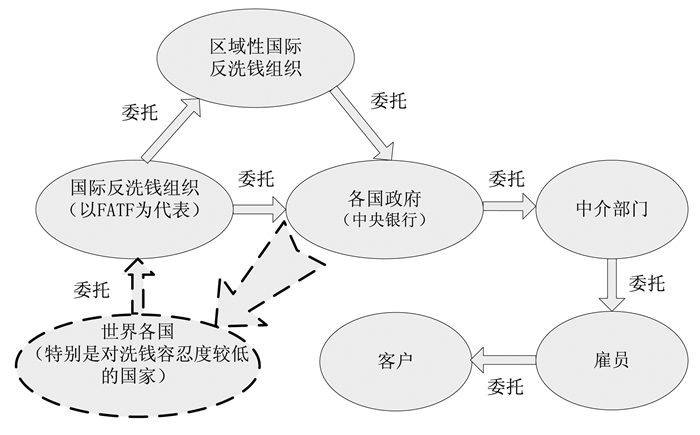

国际反洗钱预防政策的实施过程涉及多个利益主体,多个利益主体之间的内在联系实质上刻画了反洗钱预防政策的传导过程,由于信息的不对称,可以形成多级的委托代理链条:国际组织——区域性国际组织——各国央行——中介部门——雇员——客户。图 2描述了国际反洗钱预防政策的多级委托代理关系,在这个多级委托代理关系中,各国政府既是国际组织的代理人,又是国际组织实质上的委托人。

|

图 2 国际反洗钱预防政策的多级委托代理关系 |

虽然国际反洗钱预防政策的实施涉及多级委托代理关系,但是在当前国际反洗钱制度下,最主要的是国际组织、各国政府和中介部门,这里重点分析包含这三方的双层委托代理关系。第一层委托代理关系是从国际层面,国际组织 (或由发达国家带头) 制定反洗钱的制度及标准,通过国际规范、“黑名单”制度、限制不合作国家经济金融贸易行为等方法,号召各国政府在从事金融交易时实行反洗钱的相关制度与规章。第二层委托代理关系是从国内层面,由中央银行 (代表国家利益) 委托中介部门进行信息披露,履行大额、可疑交易报告制度,中介部门根据中央银行的惩罚力度与自己的收益状态,权衡与选择自己履行信息披露义务的努力程度。

三、 国际反洗钱预防政策的双层委托代理模型国际反洗钱预防政策的双层委托代理关系涉及三个利益主体——国际组织、各国政府和中介部门,下面分别构建三者的目标函数并求解其最优的决策选择,分析国际反洗钱预防政策目标实现的条件和机制。

(一) 国际组织的目标函数和最优策略在第一层委托代理关系中,国际组织为委托人,各国政府为代理人。洗钱带来的几乎全是负效应,可以假定国际组织实施反洗钱预防政策的目标是洗钱规模的最小化。

作为委托人,国际组织希望各国政府都积极努力反洗钱,假设θc代表各国政府的反洗钱努力程度①,γc代表努力的成果②,且:γc=f(θc, τ1)。即,反洗钱预防政策的成效与各国央行的努力程度和其他不确定因素有关,且满足如下关系:∂γc/∂θc>0,政策效果和努力程度正相关。另假设νc(γc) 表示国际组织支付给各国政府的报酬,那么各国央行会选择适当的θc,使得自己的目标函数∫uc(νc(γc))fc(θc, γc)dγc-Cc(θc) 取得极大值。

①一般表现为中央银行的努力程度。

②如前述的政策目标,这里抽象成可以量化的指标。

其中,Cc(θc) 表示各国央行努力程度的成本,满足∂Cc/∂θc>0。根据Mirrlees (1974)和Holmstrom (1979)激励相容约束和郭新明 (2007)的研究,这个极大化问题可以用 (1) 式的一阶条件代替:

| $\int {{u_c}\left( {{v_c}\left( {{\gamma _c}} \right)} \right){f_{c\theta }}\left( {{\theta _c},{\gamma _c}} \right)d{\gamma _c} = {C_c}'\left( {{\theta _c}} \right)} $ | (1) |

国际组织作为委托人的问题可以刻画为求解函数 (2) 式的极大值:

| $\begin{gathered} \max \int {\varphi \left( {{\gamma _c} - {v_c}\left( {{\gamma _c}} \right)} \right){f_c}\left( {{\theta _c},{\gamma _c}} \right)d{\gamma _c}} \hfill \\ s.t.\left( {IR} \right):\int {{u_c}\left( {{v_c}\left( {{\gamma _c}} \right)} \right){f_c}\left( {{\theta _c},{\gamma _c}} \right)d{\gamma _c} - {C_c}\left( {{\theta _c}} \right)} \geqslant \underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}{u} \hfill \\ \left( {IC} \right):\int {{u_c}\left( {{v_c}\left( {{\gamma _c}} \right)} \right){f_{c\theta }}\left( {{\theta _c},{\gamma _c}} \right)d{\gamma _c} = {C_c}'\left( {{\theta _c}} \right)} \hfill \\ \end{gathered} $ | (2) |

假设λ1、λ2分别是参与约束和激励约束的拉格朗日乘数,那么通过求解函数最优化问题的一阶条件可得 (3) 式。

| $\frac{{\varphi '\left( {{\gamma _c} - {v_c}\left( {{\gamma _c}} \right)} \right)}}{{{u_c}'\left( {{v_c}\left( {{\gamma _c}} \right)} \right)}} = {\lambda _1} + {\lambda _2}\frac{{{f_{c\theta }}\left( {{\theta _c},{\gamma _c}} \right)}}{{{f_c}\left( {{\theta _c},{\gamma _c}} \right)}}$ | (3) |

由此可得命题1。

命题1:当满足信息充分的经典委托代理条件时,国际组织能够充分观察到各国央行的行为取向,为了有效促进其努力工作,必然会想办法制定科学的激励机制,从而达到激励约束相容的状态。当信息不对称时,国际反洗钱预防政策的有效性取决于各国政府的努力程度。信息优势使得国际反洗钱的成效,受各国央行努力程度的影响,各国央行更多的会以自身效用最大化为目标、调整努力程度,以期望获得更多的收入。

(二) 各国央行的目标函数和最优策略各国央行并不直接实施反洗钱政策,而是委托于该国的商业银行或者其他中介机构①,因此各国央行既是国际组织的代理人,又是中介部门的委托人。央行的反洗钱收支则涉及如下几个部分:国际组织支付的报酬νc(γc),中介部门努力反洗钱而增加的成果收入γb,反洗钱努力程度②为θc时的支出成本Cc(θc),支付给中介部门的报酬νb(γb)。

②体现为反洗钱制度的制定、人员的付出等方面。

①因为反洗钱制度不仅仅涉及商业银行,所以本文的第二层委托代理关系,统一用“中介部门”表示。

那么,中介部门实际的货币收入③为:φ=νb(γb)-Cb(θc+θb)。中介部门的收入又可以表示为央行支付给中介部门的固定收入α加浮动收入β(θc+θb),简化成本为

③中介部门的成本不仅和自己的努力有关,还和央行的努力有关,因为央行的努力会改变不遵守的惩罚力度。如果中央银行要求中介部门努力工作,而且检查次数增加,都会导致其成本上升。

| $\varphi = {v_b}\left( {{\gamma _b}} \right) - {C_b}\left( {{\theta _c} + {\theta _b}} \right) = \alpha + \beta \left( {{\theta _c} + {\theta _b}} \right) - \frac{b}{2}{\left( {{\theta _c} + {\theta _b}} \right)^2}$ | (4) |

其确定性等价收入为:

中介部门接受央行委托代理反洗钱业务的参与约束条件为:

假设信息对称,即央行可以观察到中介部门的努力程度θb的最优合同,激励约束IC将不起作用,任何水平的θb都可以通过满足其参与约束IR的强制合同实现。所以,央行不仅肩负国际组织的代理人,还是中介部门的委托人,这样的双重身份,使得其面临的问题是如何选择给予中介部门的福利和如何选择双方的努力程度,即选择 (α, β) 和 (θc, θb) 解决最优化问题,表示成函数形式,如下 (5) 式。

| $\begin{gathered} \max \int {{{\left\{ {\left[ {{v_c}\left( {{\gamma _c}} \right) + {\gamma _b}} \right] - {C_c}\left( {{\theta _c}} \right) - {v_b}\left( {{\gamma _b}} \right)} \right\}}_b}f\left( {{\gamma _b} + {\theta _b}} \right)d{\gamma _b}} \hfill \\ s.t.\left( {IR} \right):\alpha + \beta \left( {{\theta _c} + {\theta _b}} \right) - \frac{b}{2}\left( {_c^\theta + {\theta _b}} \right)2 - \frac{1}{2}\rho {\beta ^2}{\sigma ^2} \geqslant \underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}{\varphi } \hfill \\ \end{gathered} $ | (5) |

令η1为参与约束的拉格朗日乘数,求解一阶条件可得 (6) 式。

| $\begin{gathered} {\alpha ^{\text{*}}}{\text{ = }}\underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}{\varphi } {\text{ + }}\frac{{\text{1}}}{{2b}} = \underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}{\varphi } {\text{ + }}\frac{{{C_b}}}{{{{\left( {{\theta _c} + {\theta _b}} \right)}^2}}} \hfill \\ {\beta ^*} = \frac{1}{{1 + b\rho {\sigma ^2}}} = \frac{{{{\left( {{\theta _c} + {\theta _b}} \right)}^2}}}{{{{\left( {{\theta _c} + {\theta _b}} \right)}^2} + 2{C_b}}} \hfill \\ \end{gathered} $ | (6) |

因此得到命题2。

命题2:央行委托中介部门履行反洗钱义务,并给付其报酬的固定收入α*由反洗钱相关工作人员的最低工资φ、中介部门反洗钱成本Cb、央行的努力程度θc、中介部门的努力程度θb决定;浮动收入系数β*由央行努力程度θc、中介部门努力程度θb和反洗钱成本Cb决定。

由命题2又可以得到推论2.1、推论2.2和推论2.3。

推论2.1:固定收入α*与中介部门反洗钱人员最低工资和反洗钱成本成正比,与央行的努力程度和中介部门的努力程度成反比①。

①分别求导可得,证明略。

推论2.2:当央行努力程度加大时,导致中介部门的代理成本增加,想要有效激励中介部门的积极性,必须弥补其增加的成本,但是这会导致央行支出的增加,若其他费用不变,必然面临超支问题。央行的努力增加了第二层委托代理双方的成本,这是双方都不原意的。因此,兼顾中介部门反洗钱的相关因素,当前的激励制度减轻了央行的努力意愿。

推论2.3:反洗钱制度的国际合作,本是为了国际反洗钱政策的统一目标,但是现实中,由于反洗钱的外部性问题,导致各国、各中介部门之间的利益冲突,反洗钱的有效性受到制约。各国央行受国际组织的委托履行反洗钱义务,代表着整体利益,然而中介部门却以部门利益为目的,中介部门在逐利的过程中,难免存在利益冲突。在激励不足的情况下,“成本收益不对等”的事情是谁都不愿意做的。

(三) 中介部门的目标函数与最优策略中介部门履行反洗钱义务时付出的努力,必然会影响其主营业务的努力程度 (1-θb)。假设主营业务收入为χ,那么中介部门的目标函数可以表示为:

| ${E_b}{\text{ = }}\chi \left( {1 - {\theta _b}} \right) + \alpha + \beta \left( {{\theta _c} + {\theta _b}} \right) - {C_b}$ | (7) |

这里χ是履行反洗钱努力程度的函数,当其反洗钱努力程度更多时,必然减少了主营业务的时间、精力和其他费用等。与β(θc+θb) 可能是正相关的关系①,也有可能是负相关的关系②。中介部门面临的决策就是协调反洗钱和主营业务的成本收益,以达到利润最大化。对上式求θb的导数并令其等于零。可以得到 (8) 式。

①这说明中介部门在履行反洗钱义务时,与央行为代表的政府当局建立了良好的关系,在声誉、政策等方面可能获得的收益。

②反洗钱可能给中介部门带来负担,还可能导致其资金量的减少,从逐利的角度将导致不利影响。

| $\beta \frac{{\partial {\chi _b}}}{{\partial {\theta _b}}} = \frac{{\partial {\chi _n}}}{{\partial {\theta _b}}} + \frac{{\partial {C_b}}}{{\partial {\theta _b}}}$ | (8) |

这个等式揭示了中介部门在获得自身利益最优时,反洗钱业务努力程度、主营业务努力程度和相应成本之间的边际关系。由此可得命题3。

命题3:中介部门反洗钱的努力程度降低,将有更多的资源用来经营主营业务,提高主营业务收入。通过模型推导③,可以得出,中介部门对主营业务的努力程度极高,以至于其边际收入非常低,但是,即使反洗钱仍然存在极大的利润空间,中介部门的反洗钱努力依然不会太高。也就是说,当中介部门是“以盈利为主要目的”,“以尽力争取优质客户”为使命时,在缺乏必要激励机制的情况下,客户信息披露的质量必然大打折扣,且强化部门间信息沟通、优化金融环境的目的也就名存实无。

③

国际反洗钱预防政策存在双层委托代理关系,因此也要分两个层次分析当前反洗钱激励机制的缺陷及政策实施效果。

(一) 国内外反洗钱预防政策的相关规定1922年,毒品滥用被定罪,历时数年的反毒品战争并没有取得明显成效。1970年,美国颁布《银行保密法》,率先要求金融系统履行反洗钱义务,随后美国多次修订和完善相关法规,直到2001年《爱国者法案》的颁布,标志着美国的反洗钱法规基本完善。从国际层面,1988年的“巴塞尔协议”和“维也纳公约”之后,G7成立的FATF成为国际间反洗钱标准的制定者和监督者④,FATF的“40+9条建议”成为各国制定反洗钱相关制度、实施反洗钱政策的重要标准⑤。此外,在FATF的《四十条建议》和联合国的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中都提到了罚没犯罪收益的返还、激励、分享等制度,国际层面的激励、约束机制的制度规定也已渐趋完善。

④后又有地区性的反洗钱组织协助FATF的工作。

⑤关于“40+9条建议”的内容,其他文献屡有介绍,这里不再赘述。

我国对中介部门的反洗钱规制开始于2003年。2003年,新修订的《中国人民银行法》规定,人民银行“负责指导部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”。在此基础上,发布了一系列的中介部门反洗钱的规章和制度。2003年1月,中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,首次明确了反洗钱行政管理制度,建立了以银行业为核心的全面的金融机构反洗钱管理制度。2006年,《反洗钱法》颁布后,反洗钱的规章制度正式步入正轨。表 1罗列了《反洗钱法》颁布后,与中介部门有关的规定和制度。

| 表 1 我国中介部门反洗钱规定一览表 |

离岸金融中心一直是国际反洗钱关注的重点。其原因是,在国家之间的洗钱竞争中,“避税天堂”与其他国家不同,其支持洗钱的程度与组织犯罪在国外发生的概率成正比 (Donato Masciandaro, Alessandro Portolano,2003)。

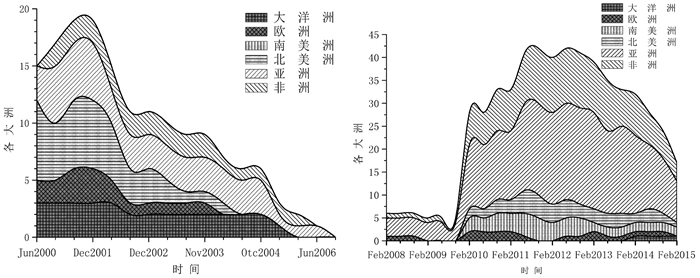

2000年,FTAF开始实施“黑名单”制度,对不符合反洗钱要求的国家实施声誉惩罚,号召其成员国实施经济贸易抵制策略。2006年,最后一个国家从中除名。2007年,FATF对这种声誉惩罚制度重新规定,对不符合要求的国家先实行监测,再号召其成员国对不进行整改的国家进行经济贸易抵制。因此,可以把国际间的这种声誉惩罚制度分成两个阶段。第一个阶段是从2000年6月到2006年10月,共发布了17次;第二个阶段是从2008年2月到2015年2月,共发布了22次。图 3汇总了在列国家的地域分布情况①。

①值得注意的是,2010年2月前后的标准也是不一样的。2008年和2009年的不合作名单,分类是比较模糊的。2010年后,名单分成了两类,一类是监测名单 (Monitoring List),另一类是号召各成员国抵制的国家或地区。这里不做详细区分,把这两类名单计算在了一起。

|

图 3 NCCT名单和FATF监测名单 资料来源:根据FATF的官方网站http://www.fatf-gafi.org/的资料整理 |

①反洗钱的公私合作是其政策传导过程中的重要一环,基于数据的可获得性,这里以我国为例。

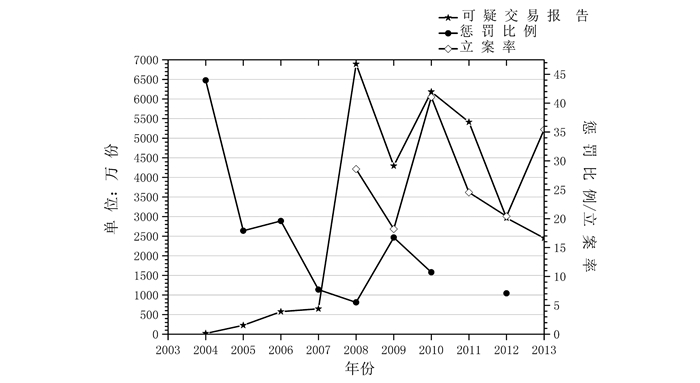

我国反洗钱的相关法律和制度规定了违反反洗钱规定的中介部门将受到处罚。2004年以来,人民银行组织了多次现场调查。并根据调查结果,对不符合规定的中介部门实施惩罚。图 4罗列了2003年以来,我国反洗钱预防政策的实施情况。其中,惩罚比例=被惩罚的金融机构数量/被调查的金融机构数量,立案率=侦查机关立案数量/金融监管部门向侦查机关报案数量②。从中可以看出,可疑交易报告数量和惩罚比例呈反向变动,但在2012年前后这种规律不再明显。此外,也可以发现,可疑交易报告数量和立案率呈同向变动,但2012年后,两者呈反向变动。这种变化趋势,一定程度上反映了我国中介部门的可疑交易报告质量的提高及反洗钱效率的提升。

②由于数据的不完善,图 4部分地方出现了断点。

|

图 4 历年反洗钱制度实施情况 资料来源:根据历年的《中国反洗钱报告》和中国人民银行网站的数据整理 |

历年的反洗钱报告中也有关于反洗钱激励的相关案例。2005年3月,人行、外汇管理局和公安部联合召开打击地下钱庄总结表彰大会,8个单位、53名个人受到表彰。2012年,首次对反洗钱工作开展以来人民银行和金融系统涌现出的137个先进集体和370名先进个人进行了表彰和嘉奖。

3. 反洗钱政策的实施效果评价(1) 上游犯罪的衡量

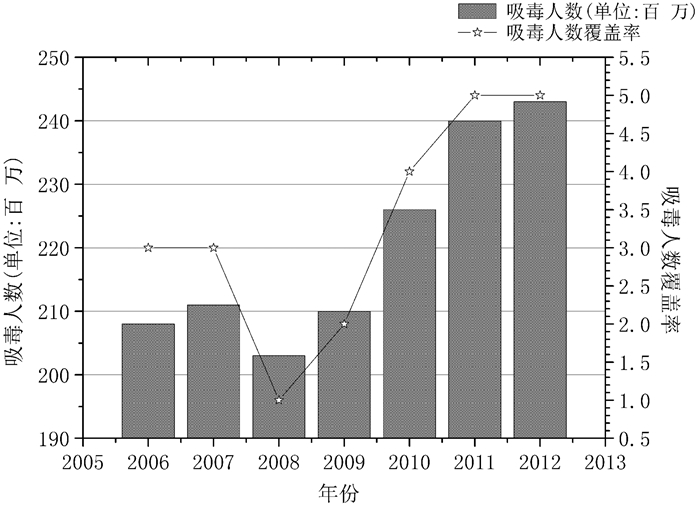

洗钱的上游犯罪中,毒品的数据相对较多。2015年的UNODC年报中,揭示了近年来的毒品使用情况,图 5汇总了其中的吸毒人数和人数覆盖率数据。从中可以看出,基于问卷调查,2008年以来,全球使用毒品人数和覆盖率稳步上升。从这一点来看,反洗钱政策并没有取得实质性的进展。

|

图 5 全球使用毒品人数统计 资料来源:根据2015年度UNODC报告整理 |

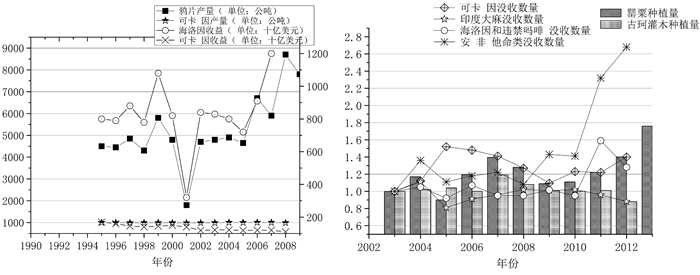

UNODC每年都对鸦片和可卡因等毒品的种植情况进行监督,鸦片种植通过卫星观测,利用类似于“谷歌地图”的程序对鸦片田缩放,计算其产量。如图 6的左图所示,自1995年以来可卡因的生产没有下降,可以制作成海洛因的最危险的毒品——鸦片,种植数量从2007年9000公吨之多下降到了7800公吨,但是依然比历史平均5000公吨要高。与20世纪90年代相比,这可以被视作反洗钱政策的成功。

|

图 6 全球毒品产量或没收数量 资料来源:根据UNDOC各年年报整理 |

其他毒品的数据主要是通过没收数量来统计。如图 6的右图所示,以2003年为基础,虽然一些硬毒品出现了数量减少的现象,但是软毒品的数量出现了猛烈的增加。此外,根据相关报道,软毒品的质量和纯度也提高很多,以至于因此而发生的健康问题 (如长期使用印度大麻而导致的精神错乱) 也有所增加。硬毒品数量的减少,可以视作反洗钱政策的成功,软毒品的质量和数量的增加,又说明了反洗钱政策的失败。

总的来讲,20世纪80年代中期以来,毒品产量和毒品收益看起来并没有减少。但是,存在从硬毒品生产到软毒品生产的替代。因此,如果说反洗钱的政策对犯罪行为有积极效果的,那么最多是导致了硬毒品的减少和软毒品剧烈的增加。

(2) 可疑交易报告数量的衡量

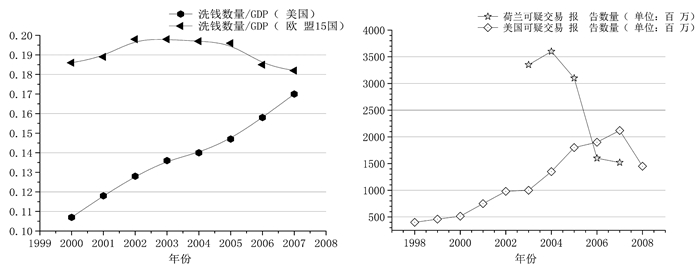

可疑交易报告或者异常交易报告的数量一度被认为是衡量是否努力反洗钱的重要指标,更多的报告被视作对反洗钱有积极贡献。但是,事实并不是如此,更多的报告往往是由于报告部门担心被惩罚而采取的“防卫”式报告方法。如图 7所示,荷兰在2005年引入风险为本的方法后,报告数量减少,但是质量更好,而美国虽然报告频率提高,但是质量更差。因此,借助可疑交易报告分析反洗钱是否有效是困难的。

|

图 7 美国和欧盟国家的可疑交易报告数量和洗钱规模 资料来源:左图来自Brigitte Unger等 (2009)的研究成果;右图来自Busato F.等 (2009)的研究成果 |

(3) 洗钱规模的衡量

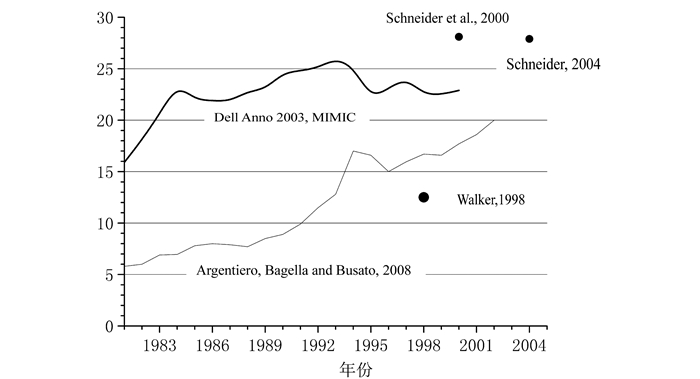

上游犯罪的效果并不明显,犯罪并没有实质性的下降,犯罪收益也没有下降很多,那么洗钱本身是否有影响①?如图 8所示,一些学者对全球洗钱规模进行了测度,研究结果表明,过去的30多年,洗钱规模也没有明显的减少。

①有一种可能性是,在新政策下罪犯害怕被捕,开始建设下层社会 (黑社会),可以用犯罪收益从事金融活动不用清洗。非法收益可以在黑市经济支付,罪犯们自己开办学校和大学、食品店、裁缝店、汽车商等。这里假设这些情况都不存在。

|

图 8 全球洗钱规模的测度 资料来源:根据Brigitte Unger和J. den hertog (2012)的研究和图中所列文献整理 |

以上分析可得,虽然反洗钱预防政策取得了一定的进展,但是依然存在有效性不足的现象,究其根源,主要是以下几点原因。

1. 反洗钱激励机制仍显不足从国际层面,“黑名单”制度是主要的处罚手段,但是由于FATF的地位,其发布的建议仅为软法。各国在接受号召时,会权衡利弊。如果在列国是大国,一些小国将无视FATF的抵制号召;如果在列国是小国,则情况相反。因此,虽然“黑名单”制度取得了一定的成效,但是仅依靠它仍显激励不足。此外,罚没财产共享等制度在美国等少数国家已经实施,但尚未形成全球效应。

从国内层面,表 1罗列了我国反洗钱的相关法律和规定中,与中介部门有关的条款。从中可以看出,这些条款重点对中介部门反洗钱的职责做了规定,几乎没有提及正向激励。在具体的实践中,关于反洗钱的激励或者奖励也比较少见,在历年的《中国反洗钱报告》中,也只有两次提及表彰或者奖励,一次是地下钱庄,以反洗钱成效为标准的奖励仅有2012年一次。因此,理论分析中提到的政府当局要给中介部门的报酬,在实践中并不多见。

2. 反洗钱的委托代理关系存在失衡现象首先,委托人 (国际金融组织) 的目的是最小化、监测和阻止洗钱;代理人的最优策略是减少犯罪、提高公共福利以及其他国家利益;国际层面的反洗钱委托代理关系在目标上是失衡的。

其次,第一级委托人从本质上应该是世界各国,但并不是每个国家都积极反洗钱,洗钱在某些国家之间有竞争效应 (Hinnerk Gnutzmann, 2010;张成虎,孙陵霞,2014)。在第二级委托代理关系中,国际组织却要求所有的国家均积极反洗钱,在没有任何激励机制的前提下,这种委托代理关系显然是不稳定的。

再次,从图 3可以看出,历年来进入“黑名单”的国家或地区,以亚洲和非洲国家居多。一方面是由于这两大洲的发展中国家比较多,其本身的政治经济环境决定了法律的不规范性;另一方面也揭示了国际反洗钱政策是以发达国家为主导的,即使发达国家进入“黑名单”,相关的经济惩罚也将名存实无。当前反洗钱规制的形成和美国通过政治、军事和经济手段对其他国家实施霸权主义的野心或多或少有些关系 (Rowan Bosworth-Davies,2006),这种带有私利初衷的委托代理关系本质上也是不稳定的。

3. 反洗钱传导效率较低显然,反洗钱体系的多层委托代理关系会影响到政策的传导效率,这种关系存在着不同轻重的问题及内外相关的矛盾,使国际反洗钱政策的传导陷入效率较低的状态。

首先,多层次的委托必然带来更多的效用损失,牵涉更多的道德风险。其次,最初委托人“搭便车”的委托问题,也决定了这种委托——代理关系缺乏政策执行的效率。最后,第一层委托人是国际组织,权威程度不够,第二层委托人是各国政府,权威性又较强,这势必造成权力倒挂,产生委托权和代理权、代理权之间的合谋租金,其结果必然是代理人的阳奉阴违,政策传导的有效性下降。

4. “黑名单”制度本身是透明而任意的“黑名单”制度是第三方约束,会产生两个联合的效用。进入“黑名单”后,一方面会巩固离岸金融中心的洗钱承诺,另一方面会使这些国家更加努力的参与市场竞争。

FATF的“黑名单”既不是提供洗钱的国家,也不是离岸金融中心的名目,仅仅是反洗钱不合作的国家,或者说是不遵守FATF规定的国家。各国政府不合作的原因很多,除了吸引脏钱的原因之外,还有可能是因为不具备相关的技术、金融和人力资源,或者为了保护国内的非法收益。以俄罗斯和朝鲜为例,不合作可能就是因为向市场经济过渡的体制问题。因此,从这个角度,“黑名单”制度本身就是任意的,缺乏权威性的。

5. 反洗钱的先天困境洗钱很难定义,因为它不像谋杀、抢劫或者强奸等犯罪一样罪行清晰,与其说是犯罪活动,不如说是犯罪动机。金融机构从业人员、政府人员只要被认为协助了洗钱行为,就可以被控告或者定罪,甚至于他们可能都没有意识到洗钱交易的存在,这样的责任对于金融机构来说责任过大,且不合理。因此,反洗钱本身有其先天的困境。

五、 结论及政策建议 (一) 主要结论1.国际反洗钱预防政策可以构建一个类似于货币政策的传导模型,以惩罚、激励、税收等可能调控政策效果的变量作为政策工具,以合规程度、报告质量和数量和洗钱规模为中间指标,以控制上游犯罪,预防恐怖融资和维护金融稳定为政策目标。

2.国际反洗钱预防政策的传导过程体现了多层级的委托代理关系,但是其中最重要的是国际组织、各国政府和中介部门之间的双层委托代理关系。通过构建双层委托代理模型,可以得到:国际反洗钱预防政策的有效性取决于各国政府的努力程度;各国政府要考虑中介部门的反洗钱收入问题;中央银行委托中介部门反洗钱并给付其报酬的固定收入由最低工资、反洗钱成本、央行努力程度、中介部门努力程度等决定;浮动收入由央行努力程度、中介部门努力程度和反洗钱成本等决定。总之,反洗钱工作对于中介部门其他业务收入的影响很大,在没有相应激励机制的情况下,中介部门参与反洗钱是不得已而为之的选择。

3.通过对国内外反洗钱预防政策实施现状的分析,结合毒品数量、可疑交易报告数量和洗钱规模的衡量,可以得出:当前反洗钱预防政策已经取得了一定的进展,如大多数国家已经建立反洗钱的相关机制,与洗钱行为关联度较大的中介部门大多实施了相应的反洗钱制度。但是反洗钱的成效更多的体现了一种替代效应,总体上的效果并不明显。究其根源,反洗钱有效性不足的原因,主要体现在激励机制的不完善、委托代理关系的失衡性、多层次所带来的效率损失、黑名单等激励制度的有失公平性和反洗钱的先天困境等多个方面。

(二) 政策建议1.反洗钱规制已经从制度的遵守过渡到政策的协调和灵活运用阶段。后续研究中,将进一步通过模型计算国际洗钱规模,丰富反洗钱预防政策的传导及其效率的研究。但是,想要经验性的证明这种有效性,急需更权威的数据。因此,在建立和完善反洗钱预防政策传导机制模型的基础上,要尽快建立反洗钱数据库,搜集可用于政策效果评价的相关数据。

2.目前反洗钱的政策工具,无论是宏观层面,还是微观层面,均以惩罚性为主,惩罚的条件界定又不是很清晰,正向激励性的政策工具是欠缺的。因此,不仅要鼓励激励措施的多样化;还要重视经济手段,尽可能的介入可供调控的经济指标,如税率等;此外,在鼓励金融创新的同时,可以将洗钱风险纳入金融产品的设计中。

3.各国政府参与洗钱是一种竞争行为,没有一个国家愿意成为唯一的洗钱垄断者,一方面基于“罚不责众”的思路,另一方面为了更加便利和灵活,可以使洗钱行为“多绕几个圈”。因此,应寻找和严惩参与洗钱的占据领导地位的国家或地区,建立和完善反洗钱惩罚和激励的“领头羊”机制。

| [] | Amedeo, Argentiero , Michele, Bagella and Francesco, Busato , 2008, "Money laundering in a two-sector model: using theory for measurement". European Journal of Law and Economics, 26(3), 341–359. DOI:10.1007/s10657-008-9074-6 |

| [] | Boorman J. and Ingves S., 2001, "Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering—Background Paper", Monetary and Exchange Affairs and Policy Development and Review Department, 12th February, IMF Washington, pp. 22. |

| [] | Brigitte, Unger and Frans van, Waarden , 2009, "How to Dodge Drowning in Data?". Rule-and Risk-Based Anti Money Laundering Policies Compared", Review of Law and Economics, 5(2), 953–985. |

| [] | Brigitte, Unger and Johan den, Hertog , 2012, "Water always finds its way: Identifying new forms of money laundering". Crime, Law and Social Change, 57(3), 287–304. DOI:10.1007/s10611-011-9352-z |

| [] | Brigitte Unger and Joras Ferwerda, 2008, "Regulating money laundering and tax havens: The role of blacklisting", Tialling C Koonmans Institute Discussion Paner Series nr: 08-12, pp. 1-33. |

| [] | Donato, Masciandaro 2005, "Financial Supervisory unification and Finance Intelligence Units". Journal of Money Laundering Control, 8(4), 354–370. DOI:10.1108/13685200510620858 |

| [] | Donato, Masciandaro and Alessandro, Portolano , 2003, "It takes two to tango: international financial regulation and offshore centres". Journal of Money Laundering Control, 6(4), 311–330. DOI:10.1108/13685200310809635 |

| [] | Hinnerk, Gnutzmann , McCarthy, Killian J. and Brigitte, Unger , 2010, "Dancing with the devil: Country size and the incentive to tolerate money laundering". International Review of Law and Economics, 30(3), 244–252. DOI:10.1016/j.irle.2010.04.004 |

| [] | Reuter, Peter and Edwin, M. Truman , 2005, "Anti-Money Laundering Overkill?". International Economy, 19(1), 56–60. |

| [] | Ricardo Silva Azevedo Araújo, 2008, "Assessing the efficiency of the anti-money laundering regulation: an incentive-based approach". Journal of Money Laundering Control, 11(1), 67–75. DOI:10.1108/13685200810844505 |

| [] | Rowan, Bosworth-Davies 2006, "Money laundering: towards an alternative interpretation-Chapter one". Journal of Money Laundering Control, 9(4), 335–345. DOI:10.1108/13685200610707590 |

| [] | Stefan D. Haigner, Friedrich Schneider and Florian Wakolbinger, 2012, "Combating money laundering and the financing of terrorism: A survey", Economics of Security, Working Paper Series 65: Berlin, pp. 1-106. |

| [] | Syed Azhar Hussain Shah, , Syed Akhter Hussain Shah, and Sajawal, Khan , 2006, "Governance of Money Laundering: An Application of the Principal-Agent Model". Pakistan Development Review, 45(4), 1117–1133. |

| [] | Syed Azhar Hussain Shah, , Syed Akhter Hussain Shah, and Sajawal, Khan , 2007, "Anti Money Laundering Mechanism: An Application of Principal-Agent Model for Pakistan". International Journal of Human Development, 3(1), 61–82. |

| [] | 郭新明, 2007, 《双层委托代理国库制度的激励机制与银行行为研究》, 《金融研究》, 第 5 期, 第 181–190 页。 |

| [] | 韩光林、孙森, 2011, 《博弈论和委托代理理论视角下的反洗钱监管研究》, 《上海金融》, 第 3 期, 第 66–72 页。 |

| [] | 杨胜刚、何靖、曾翼, 2007, 《洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究》, 《金融研究》, 第 1 期, 第 71–83 页。 |

| [] | 严立新, 2010, 《黑白芝麻理论与中国银行业反洗钱激励机制的构建》, 《上海金融》, 第 9 期, 第 22–28+16 页。 |

| [] | 张成虎、孙陵霞, 2013, 《国际反洗钱预防政策的有效性及其衡量:一个文献综述》, 《经济体制改革》, 第 6 期, 第 156–160 页。 |

| [] | 张合金、甘力、刘颖, 2011, 《基于委托——代理模型的反洗钱监管行为研究》, 《西南民族大学学报 (人文社会科学版)》, 第 3 期, 第 121–127 页。 |