在商业环境日趋复杂和动荡的今天, 管理者们更需要下属群策群力, 提出自己的想法和建议以帮助组织发现潜在问题、识别发展机会、促进改革创新、提高企业效率(Linag等, 2012; Hsiung, 2012)。因此, 员工建言对于现代环境下组织的生存和发展有着不可估量的作用(LePine and Van Dyne, 1998; 汪林等, 2010), 也是近年来企业和学界关注的热点话题(Burris等, 2013; 储小平和钟雨文, 2015)。建言指的是提出工作相关的想法、建议或者意见(Van Dyne等, 2003), 现有研究主要关注如何促进员工建言, 从不同的角度研究了建言行为的影响因素(比如, Detert and Burris, 2007; Gao等, 2011; Yukl等, 1990), 却忽略了建言的效果, 即如何建言更容易被接受?基于这一问题, 本研究主要探讨下属的建言策略对其建言效果的影响。

本文的关注点之一是下属建言的策略。正如Liang等(2012) 所提出来的, 建言是一种深思熟虑之后有计划的行为。实际上, 下属不仅仅会考虑说与不说(Whether to Speak), 还会考虑究竟怎么说(How to Speak)。下属建言存在一定的风险, 很可能被领导视为挑战其权威或者触犯其利益的行为(Detert and Burris, 2007; Burris, 2012), 从而影响到领导对于下属的评价以及下属在公司的地位。因此很多下属选择不说, 但也有下属选择有策略的说。然而现有文献仅仅将建言看成了一种二分的选择(说出来或者保持沉默), 忽略了建言者以何种方式表达他们的建言(Van Dyne等, 2003; Liang等, 2012)。Morrison(2011) 呼吁学界不仅要关注建言行为, 还要关注建言策略, 但直至现在, 学界仍缺乏这方面的研究, 特别是实证分析。

本文的关注点之二是下属建言的效果。首先, 建言是否会被采纳是衡量建言效果的重要指标。因为只有领导采纳, 下属的建言才能发挥作用, 对组织运行产生影响。其次, 本文提出领导向该名下属的建言征询是衡量建言效果的另一重要指标。作为公司的管理者, 决策制定是其最核心的工作, 为了慎重决策, 领导在某些时候会主动向某些下属寻求建议。领导的建言征询是对该下属建言水平的正面回应和肯定, 也值得进一步研究。

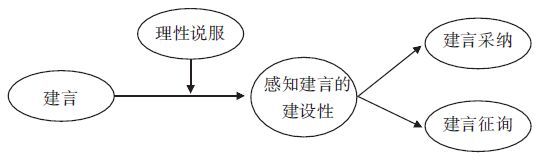

综上, 本文提出了一个被中介的调节模型, 来验证建言策略与建言行为的交互作用对领导感知及领导回应的影响。具体而言, 本文借鉴社会心理学领域的说服理论, 将建言看成是一个下属说服领导纳言的过程, 而这一过程受到下属建言策略的影响。基于社会说服理论的详尽可能性模型(Elaboration Likelihood Model, 简称ELM), 本文检验了理性说服(Rational Persuasion)策略与建言行为的交互作用对建言采纳(Voice Endorsement)与建言征询(Voice Solicitation)的影响, 并检验了领导感知建言的建设性(Perceived Constructiveness)对前述关系的中介作用。本研究将不仅有助于理解建言策略这一重要却相对研究较少的领域, 也对建言结果变量的研究有所裨益。同时研究结果将为组织中员工建言行为的管理与激励提供实践方面的重要启示。

二、 理论与假设 (一) 详尽可能性模型ELM基于现有的建言文献, 下属不愿进谏的一个重要原因是他们认为建言是无用的(Milliken等, 2003), 也就是说, 他们认为说出来没有人会听, 也改变不了任何现状。针对这一问题学者们展开了大量研究, 这些研究主要分为两类:一类试图识别出具有某些特征或特点的员工, 这些员工本身对于“建言无用”的观念比较薄弱, 必要时会主动建言; 另一类致力于探索究竟哪些组织情境及领导因素能够削弱或者消除员工“建言无用”的观念, 从而促进员工建言。俗话说“授人以鱼, 不如授之以渔”, 与其不断地催促员工开口, 不如给出一套行之有效的方法教员工如何开口。员工建言的成功率提高了, 自然愿意多想多说。本文将有效建言看成是一个说服过程, 即下属成功说服领导听取、采纳、重视其建言的过程。社会心理学当中用于解释说服过程的理论“详尽可能性模型”(Elaboration Likelihood Model, 以下简称ELM)同样能够帮助我们理解如何有效建言这一问题。

ELM提供了一个通用的框架来解释有效的说服过程(Petty and Cacioppo, 1986)。Cialdini等于1981年在一项研究中提出, 为什么就同一个对象, 同一件事情, 由不同的人去劝解, 效果会不一样, 究其原因是沟通交流的方式不同。说服效果最好的一种沟通方式遵从“详尽路径(Elaborated Route)”。遵从“详尽路径”的说服者, 通过详尽的论证可以使对方产生持久且稳定的态度改变。以此类推, 下属也可以遵从这种方式向领导建言, 通过详尽的论证使领导真正意识到建言的价值, 从而改变其态度, 使其重视及采纳建言。管理学界目前对于建言策略还缺乏系统的调查研究, 我们从社会学领域引入关于人际影响策略的讨论能够给我们提供重要启迪。Yukl等(1992) 提出了9种主动的人际影响策略, 并且指出运用这些策略能够增强自己对他人的影响力。Yukl和Tracey(1992) 的研究进一步指出, 在组织情境中, 员工更需要运用不同的策略来增加自己对于领导、同事或者下属的影响力, 以获得必要的资源、帮助或者支持。这9种主动影响策略有不同的适用情境和适用对象, 并且在不同的情境下对于不同的对象, 其影响力也有显著区别。我们选择其中一种策略——理性说服作为我们的建言策略。因为理性说服正是一种遵从ELM理论“详尽路径”的人际影响策略, 且在各种情境下都拥有最稳定的信度和效度(Yukl and Tracey, 1992; Yukl等, 2008)。Yukl等(1995、1996) 同时也指出理性说服是向上关系(如下属对领导)的人际影响中最有效的策略之一。

(二) 建言策略, 建言行为与领导感知根据ELM, 遵从“详尽路径”是一种最有效的说服方式。详尽路径涉及到信息接收者(即说服对象)高水平的认知加工过程。也就是说, 信息接收者(即说服对象)会认真思考并综合评价信息发出者(即说服者)所给出信息的可靠程度与真实价值, 在充分评估之后做出理性决定。这就要求信息发出者(即说服者)尽最大可能提供最为详尽的信息来支持他/她的观点, 而信息的质量决定了说服的效果。Petty和Cacioppo(1986) 的研究将“强论据”(Strong Argument)定义为这一类信息:当说服者引导说服对象认真思考这些信息时, 说服对象通常会产生赞成这些信息的想法, 进而产生对说服者有利的结果(例如, “我们应该提高学费, 以便图书馆能够购买更多书籍”)。另一方面, “弱论据”(Week Argument)是这一类信息:当说服者引导说服对象认真思考这些信息时, 说服对象通常会产生反感这些信息的想法, 进而产生对说服者不利的结果(例如:“我们应该提高学费, 以便在校园里种更多的树木”)。只有强论据才能使说服对象产生正面的认知, 进而表现出说服者所期待的态度转变。弱论据反而会使说服对象产生负面认知, 这种负面认知不仅会阻碍其态度的改变, 还可能强化其原来的态度(Cacioppo and Petty, 1985)。

理性说服(Rational Persuasion)策略指的是使用逻辑论证和事实证据来表明某个提议是可行的(Yukl and Falbe, 1990; Yukl等, 1992)。当下属采用理性说服策略来提出自己的建言, 他/她会清晰地说明为什么采纳他/她的建议有利于达成组织目标, 并借鉴其他组织或公司的案例来说明不采纳此建议的潜在损失或不良后果。此外, 也会借助清晰的财务预算或实施方案来证明他/她的建议是可行且有效的(Yukl等, 1992、2008) 。这一系列的逻辑论证及事实依据足以构成详尽路径所需的强论据, 在强论据的支撑下, 领导通过理性的信息加工能够识别出该下属的建言对组织的益处, 从而产生建设性的感知。Whiting等(2011) 通过实验操纵发现, 当下属向领导提出附带有解决方案的建议时, 领导会认为他的建议具有建设性。综上所述, 提出本文的第一个假设:

假设1:理性说服策略与建言行为交互影响领导者的建设性感知, 即当下属采用理性说服的策略建言时, 领导者越可能认为下属的建言具有建设性。

(三) 领导感知与领导回应本研究考虑了两种类型的管理回应。第一种类型的管理回应是领导的建言采纳(Voice Endorsement)。建言采纳指的是领导在何种程度上会对下属提出的问题给予额外的关注与资源(Burris, 2012)。下属愿意表达出自己的想法是因为他们想要改变而不是逃避当前的不良状态, 而领导对于这些想法的重视程度则是组织惯例或者管理过程会发生实质性转变的先兆(Ashford等, 1998; Dutton等, 2001)。因此领导能够采纳建言是下属最为期待的结果(Dutton等, 1997; Detert and Trevino, 2010), 而这取决于领导所感知到的下属建言的建设性。因为具有建设性的建言更可能是精准的, 从而更可能提高组织效能(Grant and Ashford, 2008)。相反, 如果领导认为这名下属的建言不具有建设性, 他/她可能会怀疑该名下属建言的目的, 究竟是真心想帮助组织还是印象管理或者其他个人目的。这种不确定性让领导对于该名下属的贡献大打折扣, 采纳其建言的可能性就更小一些(Burris, 2012)

第二种类型的管理回应是领导主动的建言征询(Voice Solicitation)。建言征询指的是领导在何种程度上愿意私下向这名下属寻求建议。持续的组织变革需要持续的员工建言作为支撑, 而要维持员工持续不断的建言, 单单依靠员工自身的主动性是远远不够的, 还依赖于领导的主动征询。正如建言是领导与下属之间单独发生的一种沟通行为, 领导也很可能向某些下属寻求建议多于其他下属。也就是说, 建言征询是一种针对个别员工的领导行为, 并不以群体为单位, 更不算一种领导风格(Kim and Yukl, 1998)。这也符合关于领导力的研究:领导对于不同员工的行为往往具有选择性(Graen and Scandura, 1987)。本研究提出当领导感知到下属的建言具有建设性, 不仅会倾向于采纳该名下属的建言, 还很可能主动向该名下属征询建言。因为这种建设性的感知会让领导认为这名下属说话更具有可信度。此外, 由于领导的建设性感知来源于下属的精心准备——搜集大量信息和证据来支撑他/她的建言——领导会倾向于相信该名下属非常渴望帮助组织提升而对该名下属抱有更高的预期, 这种预期让领导觉得该名下属的思考和行为方式总是以组织利益出发(Brinol and Petty, 2009; Grant等, 2009)。所以在领导需要他人参谋或者想要获得更多信息辅助决策时, 更可能主动向该名下属征询建言。

综上所述, 提出本文的假设2和假设3。

假设2:感知建言的建设性与建言采纳正相关, 领导越觉得下属的建言具有建设性, 越倾向于采纳其建言。

假设3:感知建言的建设性与建言征询正相关, 领导越觉得下属的建言具有建设性, 越可能主动向其征询建言。

最后, 基于ELM理论的详尽路径, 说服者所给出的“强论据”能够带来说服对象态度长期且稳定的改变, 从而指导说服对象新的行为。我们可以推断, 当下属采用理性说服策略向领导提出建言, 他/她所给出的详细的逻辑推理以及事实证据能构成详尽路径所需的“强论据”, 领导通过对“强论据”详尽的信息加工能够识别出该名下属建言的建设性, 从而采纳其建言。此外, 领导对于该下属建言的建设性感知会让领导对这名下属形成一种“高可信度”的认知态度, 从而在必要时候主动向该名下属征询建言。

由此, 提出本文的假设4和假设5。

假设4:感知建言的建设性在理性说服策略—建言行为的交互作用与建言采纳的关系中起中介作用, 当下属采用理性说服策略向领导建言, 领导越可能认为该名下属的建言具有建设性, 从而越可能采纳该名下属的建言。

假设5:感知建言的建设性在理性说服策略—建言行为的交互作用与建言征询的关系中起中介作用, 当下属采用理性说服策略向领导建言, 领导越可能认为该名下属的建言具有建设性, 从而越可能主动向该名下属征询建言。

三、 研究方法 (一) 研究程序与样本本次调研在中国南方某市的3家企业中进行。具体行业涉及化学化工、连锁药店、生物医疗。本研究征得了公司高管同意, 并在人力资源部门的协助下展开调查。调查对象为这些公司的员工及其直接领导。

问卷的发放与回收借助于在线问卷系统, 具体流程主要包括四个步骤。第一, 由人力资源部门随机将员工问卷的链接发给员工, 员工可以自愿选择参与或不参与调研, 参与调研的员工将得到20元人民币的报酬。第二, 员工独立在线完成问卷, 对自己的建言行为及建言策略进行填答。提交问卷后系统将自动生成一个4-6位数字的配对码, 员工会按照系统提示, 将配对码以及领导问卷链接发送给其直接领导。第三, 直接领导输入配对码打开领导问卷链接, 对下属建言的建设性感知进行评价(通过配对码, 系统后台自动匹配下属与领导问卷, 而不需要下属以及领导输入名字或者工号, 以消除其防备心理)。第四, 两周之后, 我们将第二轮领导问卷的链接发到领导上一轮问卷调查中指定的电子邮箱, 由领导对下属的建言采纳与建言征询进行评价。领导提交完第二次问卷后将得到30元人民币的报酬。本研究采用不同来源不同时点的数据收集方式, 即降低了共同方法偏差(Common Method Bias)对结果的影响, 又能更好地解释变量间的因果关系。

经剔除无效问卷后, 最终成功获得领导-下属配对的问卷数量为258份, 问卷回收率为86.7%。在所有配对下属中, 男性员工占总人数的50%; 平均年龄29.86岁; 平均任职年限为30个月, 约2.85年; 教育程度方面, 以大专和本科学历为主, 其中研究生及以上占2.7%, 大学本科占43.4%, 大专占41.50%, 高中或中专占12.0%, 初中及以下占0.4%。此外, 作为配对中的直接领导, 男性主管占61.6%; 平均年龄34.67岁; 教育程度以本科为主, 占总数的55.4%; 职位方面, 基层主管占29.5%, 中层主管占51.9%, 高层主管占16.7%。回答者及其所在企业的基本特征反映了本研究的调查对象具有较好的代表性。

(二) 测量工具本研究的量表均来自于西方学者的研究文献, 为保证中国情境下这些量表测量的有效性, 我们对量表条目进行一定的修正。首先, 由管理学专业的博士生并行地、双盲地对量表进行双向翻译。其次, 对翻译中存在明显差异的条目进行讨论修改。然后请组织行为学、人力资源管理领域的教授对所选择的译句进行评价, 从而最终确定最合适的中文条目。问卷中每个条目用7点量表测量, 即存在1-7点评价刻度, 1表示“非常不同意”, 2表示“比较不同意”, 3表示“稍微不同意”, 4表示“不确定”, 5表示“稍微同意”, 6表示“比较同意”, 7表示“非常同意”, 请受访人员评价与自身实际情况的符合程度。

1. 建言。建言的测量改编自Mcclean等(2013) 的3条目量表。举例条目是“我对新的项目或者新的工作流程提出了自己的想法”。建言的信度系数为0.86。

2. 理性说服。理性说服的量表改编自Yukl等(2008) 的4条目量表。举例条目是“使用事实证据以及逻辑推理来做出具有说服力的请求或提议”。理性说服的信度系数为0.89。

3. 感知建言的建设性。感知建言的建设性的量表来自Whiting等(2011) 的两条目量表。举例条目为“这名下属的建议很可能会提升我们单位/部门的绩效”。感知建言的建设性信度系数为0.88。

4. 建言采纳。建言采纳的量表来自Burris(2012) 中的5条目量表。举例条目是“我认为这名下属的建议应该付诸实施”。建言采纳的信度系数为0.92。

5. 建言征询。建言征询的量表来自Fast等(2014) 的4条目量表。举例条目是“我会私下询问这名下属, 他/她认为哪些事情有助于改善我们单位/部门的现状”。建言征询的信度系数为0.90。

本研究中量表的信度系数均大于0.80, 可见, 本研究中量表均有较高的信度(Hinkin, 1998)。

6. 控制变量。在建言的研究文献中, 行为主体的人口特征如性别、年龄、教育程度、任期以及职位通常作为重要的控制变量(Burris, 2012; 魏昕和张志学, 2014)。由此, 我们也将这些变量作为控制变量纳入考虑。其中, 对性别进行虚拟变量处理, 男性为“1”, 女性为“2”; 年龄直接以实际年龄计算; 教育程度分为5个等级:初中或以下为“1”, 高中或中专为“2”, 大学专科为“3”, 大学本科为“4”, 研究生或以上学历为“5”; 任期由被调查者直接填写在本公司工作的年限, 按月份计; 职位分为4个等级, 分别是员工、基层主管、中层主管和高层主管。

四、 结果分析 (一) 变量区分效度的验证性因子分析本研究采用验证性因子分析考察模型中设计的潜变量(建言、理性说服、感知建言的建设性、建言采纳、建言征询)是否具有较高的区分效度。本研究采用Mplus7.0软件对这5个变量进行验证性因子分析(CFA)。分析结果如表 1所示, 5因子模型比其他嵌套模型(Nested Models)的拟合效果都要好。这表明, 本研究中5个变量之间具备良好的区分效度, 可以进行下一步的分析。

| 表 1 变量区分效度的验证性因子分析结果 |

表 2给出了本研究各主要变量及控制变量的均值、标准差、相关系数及信度系数。

| 表 2 各变量的均值、标准差、相关系数及信度系数 |

对于交互效应的检验, 本文主要采用层级回归的方法(Hierarchical Regression)进行分析。在层级回归分析之前, 我们对建言和理性说服分别进行了标准化处理, 以便计算理性说服和建言交互项。

假设1预测理性说服调节建言与感知建言的建设性之间的关系。在验证假设1的层级回归中, 首先将控制变量纳入回归模型, 接着第二步纳入理性说服和建言, 最后纳入理性说服和建言的交互项。

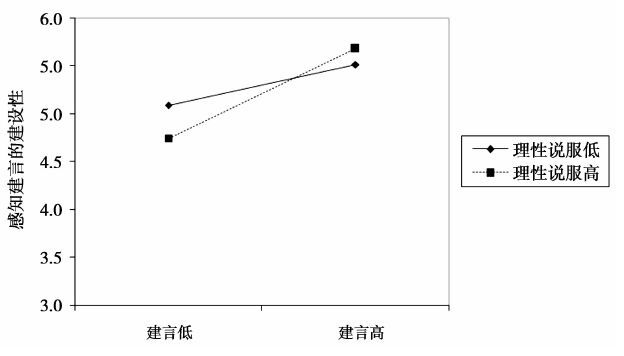

如表 3所示, 建言对感知建言的建设性有显著的正向影响(β = 0.339, p< 0.001) , 同时, 建言与理性说服二者的乘积项对感知建言的建设性具有显著的正向影响(β = 0.128, p< 0.05) 。也就是说, 下属建言时, 如果采用理性说服策略, 领导者觉得该下属的建言更具有建设性。为了更直观的反映理性说服的调节效应, 我们根据Aiken和West(1991) 提供的步骤绘制调节效应图。如图 1所示, 当下属采用理性说服策略建言时, 领导者更可能认为该下属的建言具有建设性。即假设1得到验证。

| 表 3 层级回归分析结果 |

|

图 1 理论模型 |

|

图 2 理性说服对建言与感知建言的建设性的作用示意图 |

假设2和假设3预测感知建言的建设性分别与建言采纳和建言征询正相关。表 4显示了对假设2和假设3的回归结果。如表 4所示, 感知建言的建设性对建言采纳(β = 0.622, p< 0.001) 和建言征询(β = 0.663, p< 0.001) 有显著的正向影响。也就是说, 领导越觉得某名下属的建言具有建设性, 越可能采纳其建言, 越可能主动向其征询建言。假设2和假设3得到支持。

| 表 4 建言采纳与建言征询对感知建言的建设性的回归分析 |

假设4和假设5预测感知建言的建设性在理性说服策略—建言行为的交互作用分别与建言采纳和建言征询的关系中起中介作用。本研究利用Mplus7.0软件和bootstrap方法来检验被中介的调节模型, 结果如表 5所示。使用结构方程模型软件如Mplus的好处在于可以把不同的结果变量纳入到同一个模型中。研究发现, 与其他中介效应检验方法相比, bootstrap法检验中介效应具有较高的统计效力, 被认为是目前最理想的中介效应检验法(Preacher and Hayes, 2008; Preacher等, 2007; Hayes等, 2011)。

| 表 5 被中介的调节作用结果 |

如表 5中显示, 感知建言的建设性对理性说服策略—建言行为的交互作用与建言采纳的关系有显著的中介作用(β = 0.055, p< 0.05) 。感知建言的建设性对理性说服策略—建言行为的交互作用与建言征询的关系有显著的中介作用(β = 0.057, p< 0.05) 。即假设4和假设5得到验证。说明当下属采用理性说服策略向领导建言, 领导越可能认为该名下属的建言具有建设性, 从而越可能采纳该名下属的建言, 也越可能主动向该名下属征询建言。

五、 结论与讨论 (一) 研究结论本研究的目的在于理解如何有效建言。借鉴说服理论中的详尽可能性模型和影响策略的相关文献, 我们提出下属的建言策略与建言行为交互影响领导对于建言的回应, 而这一过程被领导对建言的感知所中介。具体来说, 我们首先在文献述评的基础之上提出了系列假设(假设1——假设5) 。由于所涉及的构念量表均来自西方, 我们对这些量表进行了一定的修正, 然后利用验证性因子分析等方法检验了构念的信度与区分效度。最后我们通过线性模型和结构方程模型进行了假设检验。通过追踪调查258名下属及其直接领导, 研究结果表明:其一, 理性说服策略与建言行为交互影响领导者对下属建言的建设性感知。假设1得到支持。其二, 感知建言的建设性与建言采纳正相关。假设2得到支持。其三, 感知建言的建设性与建言征询正相关。假设3得到支持。其四, 感知建言的建设性在理性说服策略—建言行为的交互作用与建言采纳的关系中起中介作用。假设4得到支持。其五, 感知建言的建设性在理性说服策略—建言行为的交互作用与建言征询的关系中起中介作用。假设5得到支持。总的来说, 实证分析结果显示, 本文所提出的研究假设都得到了充分的支持。

(二) 研究意义本文从理论和实践上都扩展了以往对于建言的研究。首先, 以往的研究主要关注“说与不说”的问题, 我们在此基础上更进一步探讨“怎么说”的问题。“怎么说”对于建言成功与否起着关键作用。由于组织资源和时间都是有限的, 建言策略就显得尤为重要了。员工只有采用有效的策略向领导建言, 才能在不丢失信用的情况下争夺到宝贵且有限的资源(Dutton and shford, 1993; Dutton等, 2002)。另一方面, 员工“说与不说”及“怎么说”应该都是在仔细计算了成本与收益之后做出的理性决定。也就是说, 如果某名员工想不到有效的方式来表达自己的意见, 其建言的动力也会受阻。本文验证了理性说服作为一种有效的建言策略, 采用这种方式建言不仅能够使建言更容易被采纳, 还会得到领导对于建言的主动征询。

其次, 本文回应了学界的呼吁:进一步加深对建言结果变量的理解与研究(Morrison, 2011)。以往关于建言结果变量有限的研究主要集中在对团队(例如, 决策制定, 知识分享)(LePine and VanDyne, 1998; Morrison and Milliken, 2000)和建言者(例如, 工作态度, 心理健康)(Cortina and Magley, 2003; Milliken等, 2003)的影响上。我们将建言结果变量的研究扩展到了领导对于建言本身的感知与回应上。我们提出并检验了两种对于建言的管理回应:建言采纳与建言征询, 并进一步验证了其潜在的影响机制。通过检验领导对于下属建言的真实反应, 而不是下属对于领导反应的猜测, 这样能更好地理解建言的有效性。

最后, 本文整合了社会心理学领域关于说服的理论(即, 详尽可能性模型ELM)以及组织行为学领域关于建言的理论来探讨如何有效建言这一问题。我们提出可以将有效建言看成一个说服的过程。那么, 除了ELM之外, 其他用于解释说服的理论(例如, 社会判断理论, 认知失调理论)也可能借鉴过来解释建言现象。它给我们提供了一个新的视角来看待建言问题。

从实践应用来看, 本文也给企业带来了重要启示:

一是员工建言时可以采用理性说服的策略。建言有风险, “有勇有谋”的提出自己的建议和想法能够降低这种风险, 同时提高建言被采纳的几率, 为所在企业做贡献。企业的良好发展也能给员工带来更多的机会和福利, 实现双赢。

二是领导更倾向于主动向建言具有建设性的员工寻求建议, 因此员工想要得到领导的青睐, 应该在建言时尽可能准备充分, 有理有据, 以提高其建言的建设性。这也可以在一定程度上提高该名员工在企业的地位及影响力。

总之, 企业应该在鼓励员工建言的同时, 强调建言策略的重要性, 让员工能更有技巧地提出自己的建言, 减少建言风险, 增加员工的参与性以及对企业的影响力。

(三) 研究局限和未来研究方向本文的局限性主要体现在两点:首先, 由于现实条件的限制, 我们的调研数据样本仅仅来自中国南方某城市的3家企业, 其研究结果是否能很好地推广到其他地区的各类企业还有待未来进一步的研究验证。其次, 本研究的理论主要来自西方, 而调研却在中国企业进行, 因此我们的研究结论是否具有跨文化的普遍性也还有待未来进一步的深入分析。

本文对未来研究有一定的启示作用。第一, 本文强调了建言策略与建言行为的交互作用, 但尚不清楚员工究竟是先决定要建言再考虑策略抑或是这两个问题同时思考。在我们看来, 为了更深入地理解个体对于建言行为和建言策略的决策过程, 上述问题值得在未来进一步探讨。第二, 本文验证了一种行之有效的建言策略:理性说服。其他的人际影响策略, 例如甘言劝诱(Ingratiation), 参谋(Apprising), 施压(Pressure)等可能会对领导的回应有不同的效果, 这也值得进一步研究。第三, 本文考虑的建言策略回答的是“如何建言”这一问题, 而“什么时候建言”, “通过什么途径建言”也都是值得深思的研究问题。在此基础上, 我们就可以研究建言时机以及建言渠道等影响因素。

| [] | Aiken, L. S., and S. G.West, 1991, Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Published by Sage. |

| [] | Ashford, S. J., Rothbard, N. P., Piderit, S. K., and J. E. Dutton, 1998, “Out on A Limb: the Role Of Context and Impression Management in Selling Gender-Equity Issues, ” Administrative Science Quarterly, pp.23-57. |

| [] | Ashford, S. J., Sutcliffe, K. M., and M. K. Christianson, 2009, “Speaking up and Speaking out: the Leadership Dynamics of Voice in Organizations, ”Voice and Silence in Organizations, pp.175-202. |

| [] | Brinol P., R.E.Petty , 2009, "Source Factors in Persuasion: A Self-Validation Approach, ". European Review of Social Psychology, 20(1), 49–96. DOI:10.1080/10463280802643640 |

| [] | Burris E.R, 2012, "The Risksand Rewards of Speaking up: Managerial Responses to Employee Voice, ". Academy of Management Journal, 55(4), 851–875. DOI:10.5465/amj.2010.0562 |

| [] | Burris E.R., Detert J.R. and D.S.Chiaburu , 2008, "Quitting before Leaving: the Mediating Effects of Psychological Attachment and Detachment on Voice, ". Journal of Applied Psychology, 93(4), 912. DOI:10.1037/0021-9010.93.4.912 |

| [] | Burris E.R., Detert J.R. and A.C.Romney , 2013, "“Speaking up Vs". being Heard: the Disagreement around and Outcomes of Employee Voice, ” Organization Science, 24(1), 22–38. |

| [] | Cacioppo J T and R E. Petty, 1985, “Central and Peripheral Routes to Persuasion: the Role of Message Repetition, ” Psychological Processes and Advertising Effects, pp.9-11. |

| [] | Cortina L.M., V.J.Magley , 2003, "Raising Voice, Risking Retaliation: Events Following Interpersonal Mistreatment in the Workplace, ". Journal of Occupational Health Psychology, 8(4), 247–265. DOI:10.1037/1076-8998.8.4.247 |

| [] | Detert J.R., E.R.Burris , 2007, "Leadership Behavior and Employee Voice: Is the Door Really Open?". Academy of Management Journal, 50(4), 869–884. DOI:10.5465/AMJ.2007.26279183 |

| [] | Dutton J.E., S.J.Ashford , 1993, "Selling Issues to Top Management, ". Academy of Management Review, 18(3), 397–428. |

| [] | Dutton J.E., Ashford S.J., Lawrence K.A. and K.Miner-Rubino , 2002, "Red Light, Green Light: Making Sense of the Organizational Context for Issue Selling". Organization Science, 13(4), 355–369. DOI:10.1287/orsc.13.4.355.2949 |

| [] | Dutton J.E., Ashford S.J., O'Neill R.M. and K.A.Lawrence , 2001, "Moves That Matter: Issue Selling and Organizational Change, ”". Academy of Management Journal, 44(4), 716–736. DOI:10.2307/3069412 |

| [] | Fast, N., Burris, E., and C. Bartel, 2014, “Managing to Stay in the Dark: Managerial Self-Efficacy, Ego Defensiveness, and the Aversion to Employee Voice, ” Academy of Management Journal, pp.1013-1014. |

| [] | Graen G.B., T.A.Scandura , 1987, "Toward A Psychology of Dyadic Organizing, ". Research in organizational behavior, 9(1), 175–208. |

| [] | Grant, A. M., Parker, S., and C. Collins, 2009, “Getting Credit for Proactive Behavior: Supervisor Reactions Depend on What You Value and How You Feel, ” Personnel Psychology, 62(1), pp.31-55. |

| [] | Hayes, A.F., Preacher, K.J., and T.A. Myers, 2011, “Mediation and the estimation of indirect effects in political communication research, ” inSourcebook for Political Communication Research: Methods, Measures, and Analytical Techniques. Eds by Bucy, E.P., and Lance Holbert, R.., pp.434-465. Published by Routledge. |

| [] | Hinkin T.R., 1998, "A Brief Tutorial on the Development of Measures for Use in Survey Questionnaires, ". Organizational research methods, 1(1), 104–121. DOI:10.1177/109442819800100106 |

| [] | Hsiung H.H., 2012, "Authentic leadership and employee voice behavior: A multi-level psychological process". Journal of business ethics, 107(3), 349–361. DOI:10.1007/s10551-011-1043-2 |

| [] | Kim H., G.Yukl , 1998, "Relationships of Managerial Effectiveness and Advancement to Self-Reported and Subordinate-Reported Leadership Behaviors from the Multiple-Linkage Model, ". Monographs in Organizational Behavior and Industrial Relations, 24, 243–260. |

| [] | LePine J.A., L.Van Dyne, 1998, "Predicting Voice Behavior in Work Groups, ". Journal of Applied Psychology, 83(6), 853. DOI:10.1037/0021-9010.83.6.853 |

| [] | LePine J.A., L.Van Dyne, 2001, "Voice and Cooperative Behavior as Contrasting Forms of Contextual Performance: Evidence of Differential Relationships with Big Five Personality Characteristics and Cognitive Ability, ". Journal of Applied Psychology, 86(2), 326. DOI:10.1037/0021-9010.86.2.326 |

| [] | Liang J., Farh C.I. and J.L.Farh , 2012, "Psychological Antecedents of Promotive and Prohibitive Voice: A Two-Wave Examination, ". Academy of Management Journal, 55(1), 71–92. DOI:10.5465/amj.2010.0176 |

| [] | Liu W., Zhu R. and Y.Yang , 2010, "I Warn You Because I Like You: Voice Behavior, Employee Identifications, and Transformational Leadership, ". The Leadership Quarterly, 21(1), 189–202. DOI:10.1016/j.leaqua.2009.10.014 |

| [] | McClean E.J., Burris E.R. and J.R.Detert , 2013, "When Does Voice Lead to Exit? It Depends on Leadership, ". Academy of Management Journal, 56(2), 525–548. DOI:10.5465/amj.2011.0041 |

| [] | Milliken F.J., Morrison E.W. and P.F.Hewlin , 2003, "An Exploratory Study of Employee Silence: Issues that Employees Don’t Communicate Upward and Why, ". Journal of management studies, 40(6), 1453–1476. DOI:10.1111/joms.2003.40.issue-6 |

| [] | Morrison E W.2011, “Employee Voice Behavior: Integration and Directions for Future Research, ” Academy of Management Annals, 2011, 5(1), pp.373-412. |

| [] | Morrison E.W., F.J.Milliken , 2000, "Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in A Pluralistic World, ". Academy of Management Review, 25(4), 706–725. |

| [] | Petty, R. E., and J. T. Cacioppo, 1986, “The elaboration likelihood model of persuasion” inAdvances in experimental social psychology (Vol.19). Eds. pp.1-24. Published by New York Academic press. |

| [] | Preacher K.J., A.F.Hayes , 2008, "Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models, ". Behavior Research Methods, 40(3), 879–891. DOI:10.3758/BRM.40.3.879 |

| [] | Preacher K.J., Rucker D.D. and A.F.Hayes , 2007, "Addressing Moderated Mediation Hypotheses: Theory, Methods, and Prescriptions, ". Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185–227. DOI:10.1080/00273170701341316 |

| [] | Van Dyne L., J.A.LePine , 1998, "Helping and Voice Extra-Role Behaviors: Evidence of Construct and Predictive Validity, ". Academy of Management Journal, 41(1), 108–119. DOI:10.2307/256902 |

| [] | Van Dyne L., Ang S. and I.C.Botero , 2003, "Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs, ". Journal of Management Studies, 40(6), 1359–1392. DOI:10.1111/joms.2003.40.issue-6 |

| [] | Whiting S.W., Maynes T.D., Podsakoff N.P. and P.M.Podsakoff , 2011, "Effects of Message, Source, and Context on Evaluations of Employee Voice Behavior, ". Journal of Applied Psychology, 97(1), 159. |

| [] | Yukl G., C.M.Falbe , 1990, "Influence Tactics and Objectives in Upward, Downward, and Lateral Influence Attempts, ". Journal of Applied Psychology, 75(2), 132. DOI:10.1037/0021-9010.75.2.132 |

| [] | Yukl G., J.B.Tracey , 1992, "Consequences of Influence Tactics Used with Subordinates, Peers, and the Boss, ". Journal of Applied Psychology, 77(4), 525. DOI:10.1037/0021-9010.77.4.525 |

| [] | Yukl G., Guinan P.J. and D.Soitolano , 1995, "Influence Tactics Used for Different Objectives with Subordinates, Peers, and Superiors, ". Group and Organization Management, 20(3), 272–296. DOI:10.1177/1059601195203003 |

| [] | Yukl G., Kim H. and C.M.Falbe , 1996, "Antecedents of Influence Outcomes, ". Journal of Applied Psychology, 81(3), 309. DOI:10.1037/0021-9010.81.3.309 |

| [] | Yukl, G., Lepsinger, R., and T. Lucia, 1992, “Preliminary Report on Development and Validation of the Influence Behavior Questionnaire, ” Impact of Leadership , pp.417-427. |

| [] | Yukl G., Seifert C.F. and C.Chavez , 2008, "Validation of the Extended Influence Behavior Questionnaire, ". The Leadership Quarterly, 19(5), 609–621. DOI:10.1016/j.leaqua.2008.07.006 |

| [] | 储小平、钟雨文, 2015, 《个人-组织匹配视角下的变革型领导与员工建言行为研究》, 《南方经济》, 第 4 期, 第 61–75 页。 |

| [] | 汪林、储小平、黄嘉欣、陈戈, 2010, 《与高层领导的关系对经理人“谏言”的影响机制——来自本土家族企业的经验证据》, 《管理世界》, 第 5 期, 第 108–117 页。 |

| [] | 魏昕、张志学, 2014, 《上级何时采纳促进性或抑制性进言?——上级地位和下属专业度的影响》, 《管理世界》, 第 1 期, 第 132–143 页。 |