企业发展应重视沟通和网络,尤其重视知识的互惠与分享,这是知识经济时代的要求,而这对于高科技企业而言尤为重要。在内部成员间互动传递知识信息的过程中,个人将会提高其个人创新行为与价值 (Burt,1997)。而与其他外部机构等有良好关系且拥有丰厚社会资本的组织,通常也拥有较好的绩效表现 (Kilduff和Tsai,2003)。由此可见,社会网络对于知识分享与个人创新行为有明显的影响。而知识分享的对象是否认识、熟悉、在工作上是否相互依赖等因素,均会影响知识分享的意愿。此外,以往的知识分享都是通过信息平台传递,其传递的知识是有限的,若能通过人与人之间的知识分享则更能体现知识的价值及个人的创新表现。由此可知,组织成员知识分享意愿会对组织成员个人创新行为具有一定的影响,但这其间的影响机理值得进一步地去探讨。一些学者认为应引进组织学习来分析社会网络、组织知识分享与个人创新行为的关系 (如Oztemel等,2011)。

组织学习是影响组织能否生存与成长的关键因素,组织整体学习能力提升可增进企业创新活动的效率、效能与能力。Ghobadi和D'Ambra (2012)认为,组织成员的观念、想法及行动可能会受到其身处的社会网络的影响,也有可能其自身的观念会影响网络中的其他成员。组织成员若能够通过学习来增强自身的竞争优势,扩展自身的社会网络,对其个人创新行为是有所助益的。在学习的过程互动中,增加彼此的信任,能提高组织成员知识分享意愿的程度。由此可见,组织学习会对社会网络、知识分享意愿与个人创新行为的关系产生特殊作用。

现有的研究大部分以成熟的传统型企业组织为研究对象 (颜靖璇,2007),而关于高科技企业研究则相对较少。基于上述分析,本文综合创业理论、网络理论及组织学习理论,将组织成员社会网络、知识分享意愿、个人创新行为以及组织二元学习纳入到一个整合框架内,聚焦高科技企业,研究各要素之间的相互作用机理,对于丰富创业理论、网络理论及组织学习理论具有一定的意义,并且对于高科技新创企业具有一定的借鉴意义。

二、 文献回顾与假设 (一) 社会网络Kilduff和Tsai (2003)认为,组织中的每个行动者都是一个节点,而两个行动者之间会形成一个连带,由一条连结两个节点之间的关系所形成的网状结构即是社会网络。董保宝 (2012)认为,社会网络是企业间通过组织内的个人关系、组织外的中间人介绍或是因为企业本身良好信誉而相互连结形成的合作型态。依据上述分析,本文将社会网络定义为每位行动者都是一个节点,而两位行动者之间会形成一个连带来代表他们之间的关系,而此关系会因为对象不同而有不同的形态,进而形成一个网络结构的模式。

关于社会网络的维度,不同学者也有不同的划分。多数学者依据类型对社会网络进行了维度的划分。而BarNir和Smith (2002)将社会网络的维度划分为网络范畴、连结强度、网络声望等,董保宝 (2015)沿用了这一研究,基于中国的情景,对每一个维度分别进行了具体的量表开发。本文试图了解中国情景下的高科技企业组织成员之间的互动情形以及可获取的有形或无形资源的多寡。因此,本文同样将借鉴BarNir和Smith (2002)与董保宝 (2015)的研究,将社会网络分为网络范畴、连结强度、网络声望三维度。网络范畴体现可使用的资源和机会,这些活动的范围代表可利用资源的数量;连结强度是指行动者与其社会网络内的他人之间联系的程度,可分为强联系 (strong ties) 和弱联系 (weak ties),强联系是连带双方有较紧密的关系,弱系联系是连带双方关系较为疏远;网络声望是指行动者在社会网络中的地位与声誉,它有助于增加网络资源的获取及利用。

(二) 知识分享意愿Senge (1997)认为,知识分享不仅应将个人知识告诉他人,还应帮助他人去获得自身所没有的知识,当个人愿意让他人拥有新的行动力时,也会出现鼓励他人学习并分享知识的情形。故知识分享必须通过两者间的互动,才能成功地将知识转移给他人,形成他人的行动力,同时知识必须通过交流及分享,知识才能真正发挥实用性价值。相关研究以及实务经验发现,知识管理最大的难题就是知识分享。Chen等 (2012)指出,知识分享是知识拥有者在其认为可以在知识分享与交换中得到好处时,而愿意将个人外围化的知识提供给知识需求者,以帮助他人发展的动态过程,这种分享体现了互惠性。据上所述,本文将知识分享意愿定义为知识拥有者愿意将自身的知识外围化,并且基于某种动机,愿意与他人分享自身所拥有的知识的动态过程。

关于知识分享意愿的维度划分,Senge (1997)将共划分为分享个人知识、分享学习机会和鼓励他人学习等三维度。本文试图了解高科技企业组织成员是否不仅愿意将自身所知的知识分享出去,还同时愿意帮助他人去获得自身所缺乏的知识。而在这样的互动过程中,也会出现鼓励他人学习分享的契机。因此,本文采用Senge的分类方式,将知识分享意愿划分为分享个人知识、分享学习机会、鼓励他人学习三个维度。分享个人知识是指主动将自己的知识、经验告诉他人,在与他人互动过程中积极提供意见;分享学习机会是指将自己所知的知识详细撰写成文件或者亲自示范,提供尝试的机会给经验不足的他人;鼓励他人学习是指通过沟通减少学习障碍,激励他人不断学习的过程。

(三) 组织学习组织学习可以影响组织对新知识的吸收程度,知识分享的效果需要通过组织学习表现出来。Cayla (2008)指出,组织学习是促进组织在环境中取得平衡与持续进化的重要关键。王飞绒和陈文兵 (2010)认为,组织学习是改善工作方式、促进组织与成员的成长与效能及提升组织绩效的关键过程,它通过侦测并纠正错误以进行反思及专业对话,以共享心智模式连结个人、团队以及组织学习,使组织得以获得、分享及使用知识,以形塑分享知识文化的组织,是一种持续不断的过程。本文借鉴上述研究将组织学习定义为组织为了适应时代的变化,组织成员能够通过知识分享、双向沟通、专业对话来改变原有的工作模式,同时开创并促进组织成员的成长与效能,并将此学习过程制度化于组织中,进而提升组织整体的绩效。

Gilsing和Nooteboom (2006)从二元视角出发,将组织学习分为利用式学习和探索式学习两个维度,Sinkula等 (1997)将组织学习划分为学习承诺、分享愿景、开放心智三维度。本文试图了解高科技企业组织成员是否有通过知识分享、双向沟通、专业对话来改善原有的工作模式,同时开创并促进组织成员的成长与效能。因此,本文借鉴Gilsing和Nooteboom (2006)的研究,将组织学习划分为利用式学习与探索式学习两个维度,这两类学习也被称为二元学习或双元学习。利用式学习是指在现有的组织文化、规章之下,强化、扩展组织成员原有的知识、技能与技术;探索式学习是指组织借由创新的概念,打破原有的组织规章、限制,并吸收组织成员知识而产生创新的想法。

(四) 个人创新行为管理大师Drucker (1985)认为,创新行为就是个人为抓住新契机、开发新事业而进行的创新性行为。李磊等 (2012)认为,个人创新行为不仅仅体现在行为上,更体现在思维和价值观等方面。本文将个人创新行为定义为个人在工作中为了自身、团队和组织利益而产生创新的想法,并进一步推动及实践其构想的过程。

Adner等 (2001)认为,个人创新行为分为三维度,也称为三阶段,即创新构想的产生、创新构想的提倡和创新构想的实践。创新行为始于创意的产生。第二阶段则是积极地倡议创新的构想并找出潜在的支持者。最后是执行此创新构想,制定出一套规则和模式,并有效地应用到自身的工作中。Souitaris (2002)认为,个人创新行为包含了创新的效率、效能与品质三方面。本文将综合借鉴上述研究对个人创新行为进行测度。

(五) 假设提出社会网络观认为,组织成员的观念、想法及行为可能会受到其身处的社会网络的影响,但网络成员自身的观念也会影响网络中的其他成员。Chiu等 (2006)认为,知识存于员工的脑中,如果不能与他人分享,就无法发挥其作用,必将失去其价值性,所以唯有将自己的知识与他人分享,加以应用,才能实现企业内部的互动与密切沟通,这就会越容易促使成员提高其知识分享的意愿与所分享知识的品质。因此,社会网络对于知识分享意愿具有显著的影响。综合以上论述,本文认为,高科技企业组织成员对内与同事互动越密切、沟通越有效,对外也积极参与社会活动扩展自身的网络人脉,并能够接近于网络中心位置,就越容易取得信息资源,进而提高成员知识分享的意愿。因此,本研究提出以下假设;

假设1:高科技企业社会网络对知识分享意愿有显著的正影响 (H2)。

假设1a:网络范畴对知识分享意愿有显著的正影响;

假设1b:连接强度对知识分享意愿有显著的正影响;

假设1c:网络声望对知识分享意愿有显著的正影响。

社会网络会正向影响知识分享意愿,但它们之间的关系可能受组织二元学习的影响。组织内的知识要流通必须依靠人与人间的网络关系才能在各种载体间转移,换句话说,社会网络是组织内进行知识活动不可或缺的主要渠道。Kutzschenbach和Bronn (2010)认为,非正式网络沟通的特点,可经由组织学习而有效的消除学习障碍,更指出可通过这样的沟通,使得网络内的成员能够对彼此更加信赖,而促进知识的交流与传导。上述结果表明,在组织积极鼓励组织成员对内构建密切且友好的沟通模式,对外鼓励组织成员积极参与社会活动来扩展自身人脉的同时。更加应该善用各种优势踊跃学习新知,通过专业对话、沟通、知识的流通来改善原有的工作模式,促进组织成员的成长并提升成员的学习效能。而当知识在流通、交换的过程中能发挥其效益最大化时,便能提升组织成员知识分享的意愿,二者对于高科技企业尤为重要,知识资源约束是高科技企业发展的主要瓶颈之一,而通过学习来调节社会网络与知识分享意愿的关系将会极大地改善高科技企业的发展约束。因此,本研究提出以下假设:

假设2:高科技企业组织学习对社会网络与知识分享意愿的关系具有显著的调节效应 (H4)。

假设2a:利用式学习对社会网络与知识分享意愿的关系具有显著的调节效应;

假设2b:探索式学习对社会网络与知识分享意愿的关系具有显著的调节效应。

从社会网络观来看,成员间的关系基础、互动时间、互惠性,会影响该网络的运作形态与效率。Burt (1997)认为,成员间通过内部信息的传递,通过与外部建立良好的关系,会促使个人在组织中提高其个人创新行为与价值。董保宝 (2012)从高科技企业社会网络结构出发,认为社会网络与个人创新行为有着明显的联系。颜靖璇 (2007)探究了社会网络在人格特质与个人创新行为之间的作用,其研究结果显示社会网络与个人创新行为有着正向关联。综合以上论述及实证结果,本文认为,高科技企业组织成员若能够与组织内部成员有良好的互动模式,与组织外部成员建立互惠、互信的交流模式,即能获得更多的资源及信息,扩展自身的社会网络,进而实施个人创新行为,这在一定程度上也决定了高科技企业的生存与发展。因此,本研究提出以下假设:

假设3:高科技企业社会网络对个人创新行为有显著的正影响 (H1)。

假设3a:网络范畴对个人创新行为有显著的正影响;

假设3b:连接强度对个人创新行为有显著的正影响;

假设3c:网络声望对个人创新行为有显著的正影响。

组织内成员必须要了解与尊重彼此,才能有效达成知识分享的效果,进而促进个人开展创新行为。当组织内成员积极参加知识分享活动,建立与同事间的高度信任关系,同时较能够认同组织的目标,并对组织有浓厚的情感与忠诚度时,成员将会有较高的组织承诺。当成员处于一个充满信任的环境中,也就会比较愿意将自身的知识分享给其他的成员,认同组织的目标,创新行为也就容易发生。林诚、高振源 (2010)以3M公司为例,研究了知识分享与个人创新行为之间的关系,研究结果显示知识分享意愿与个人创新行为有着正向关系,即员工知识分享意愿高,个人创新行为包括效率、效能与品质的表现越好。综上可见,高科技企业要想在激烈的竞争中生存,必须构建充满信任的工作环境,这样,组织成员才愿意将自身的知识分享出去,而且组织应鼓励、提升组织成员知识分享的意愿,而知识分享后所得的有形或无形的资源对提升个人创新行为具有重要作用。因此,本研究提出以下假设:

假设4:高科技企业组织成员知识分享意愿对个人创新行为有显著的正影响 (H3)。

假设4a:分享个人知识对个人创新行为有显著的正影响;

假设4b:分享学习机会对个人创新行为有显著的正影响;

假设4c:鼓励他人学习对个人创新行为有显著的正影响。

知识分享意愿会正向影响个人创新行为,但它们之间的影响机理需要组织学习来解释。组织学习中知识取得是一项很重要的工作。而知识成员学习能力的提升对于企业内部信息的吸收与同化有所帮助。Popper和Lipshitz (2000)认为,组织整体学习能力提升可增进企业创新活动的效率、效能与能力。Cohen等 (2011)指出,若组织内部具有开放的学习态度,或具有强烈的学习意图,将能有效引导彼此间的互动与对话,且能塑造集体学习与建立伙伴密切关系,因此对于知识分享与知识传递也有所帮助,更加会驱动个人的创新行为。知识拥有者要有意愿将自己所学的知识传授给知识接受者,且知识接受者也要有意愿去学习所需要的知识,两者必须互相配合,知识才能真正地互相交流。综上所述,本文认为,组织成员如何取得自身所需的知识是很重要的,尤其是高科技企业。当该组织的学习风气极为强烈及开放时,才能有效的引导组织成员彼此间的互动与专业对话,而塑造出集体学习的气氛,有利于知识的分享与传递,进而提高组织的竞争优势,改善个人创新行为。因此,本研究提出以下假设:

假设5:组织学习对知识分享意愿与个人创新行为的关系具有显著的调节效应 (H5)。

假设5a:利用式学习对知识分享意愿与个人创新行为的关系具有显著的调节效应;

假设5b:探索式学习对知识分享意愿与个人创新行为的关系具有显著的调节效应。

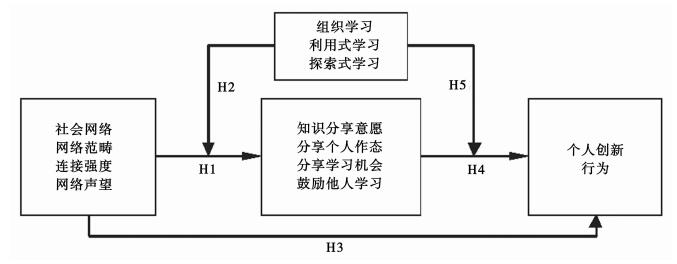

本研究的基本概念框架如图 1所示。

|

图 1 本研究的概念框架 |

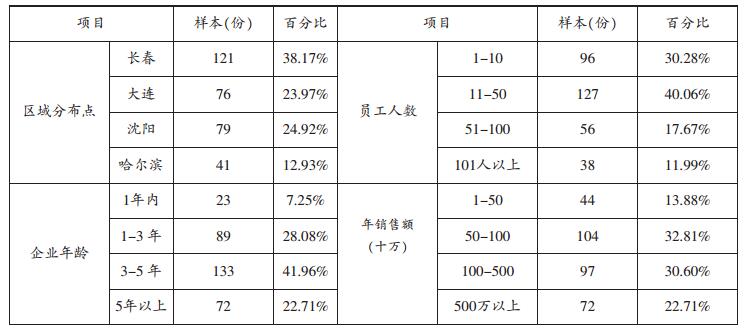

本文以东北三省高科技企业为研究样本。首先,本研究依据对现有文献的回顾做出了初步的量表,并请专家对问卷进行了字词方面的修正与调整,以此构建量表的内容效度。接着对量表进行了预调研,即在长春市选择12家高科技企业进行预调研,根据反馈对问卷做了进一步的修正,完成问卷的终稿,这12份调研样本不包含在最终分析的样本中。最后开展大规模调研。调研的高科技企业主要包括通信、光学电子以及IT等3类。本文的调研对象主要是高科技企业中进行研发或技术改进的员工。调研始于2011年6月,终于2011年9月,历时3个月。本次调研共发放问卷800份最后收回477份,回收率为59.62%。在收回的问卷中,填报企业基本信息不全的有79份,相关题项未作答的问卷81份,这些问卷均在分析时被排除,最后得到317份有效问卷,有效问卷回收率为39.63%。样本的总体情况见表 1所示。

| 表 1 样本特征一览 (N=317) |

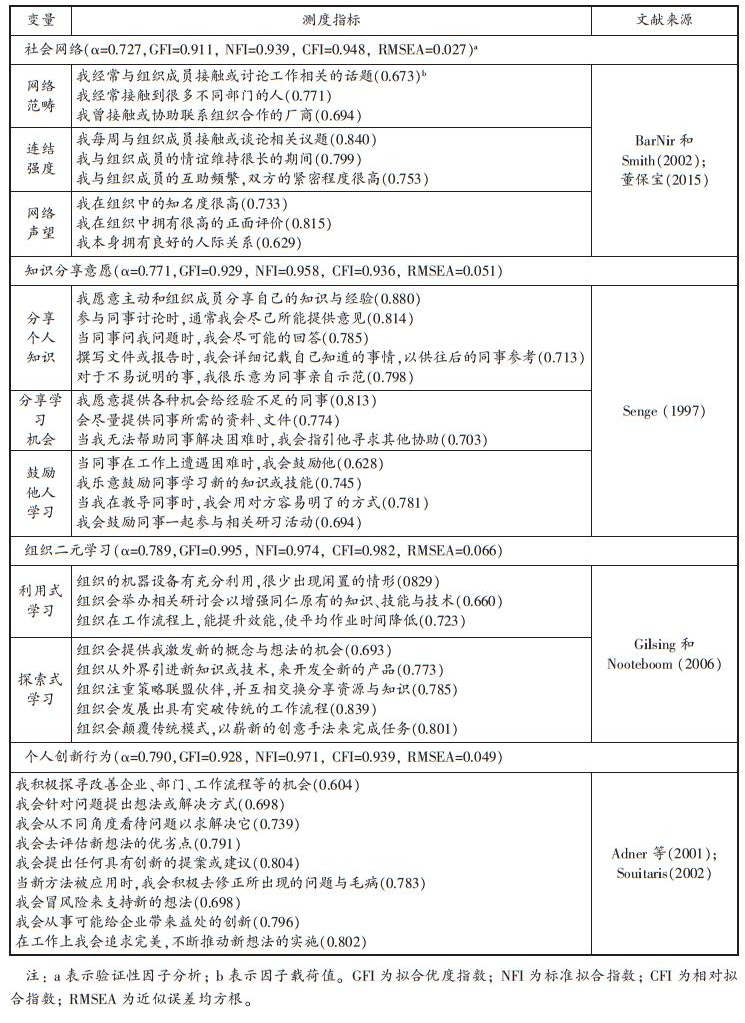

本文需要测度的变量主要有社会网络、知识分享意愿、个人创新行为以及二元学习等变量。具体测度如表 2所示,并以Likert五级量表来衡量。

| 表 2 变量测度指标 |

为进一步了解问卷的信度和效度,需要对量表进行验证。最常用的信度检验方法就是检验Cronbach’α系数,接着采用验证性因子分析的方法进行适配度检验,检验各个构面是否具有区分和收敛效度。本文使用Amos6.0软件进行验证性因子分析。结果见表 2所示。统计值表明,所有变量的验证性因子分析通过检验,指标拟合情况良好,问卷的区分效度和聚敛效度合理。

表 3显示了变量的描述性统计与相关分析结果。从自变量对因变量的影响关系看,变量之间存在显著的相关关系,这些关系将在后面的回归分析中做进一步的检验。

| 表 3 相关系数矩阵、均值及标准差分析结果 |

对于需要验证的假设,本文利用SPSS15.0统计软件对变量间关系做层级回归分析,结果见表 4所示。

| 表 4 层级回归结果 |

表 4的结果表明,社会网络与组织学习对知识分享意愿具有46.7%的解释力。在验证社会网络与知识分享意愿的验证过程中,模型1是基本模型,只包含控制变量。从模型1到模型2,R2的增量为0.054(p < 0.01), 从模型2到模型3,R2的增量为0.022(p < 0.01), 因此,在所有模型中R2的增量显著,表明整个模型得到改进。在模型1中只有控制变量,企业年龄、企业规模均与知识分享意愿无关。在模型2中,社会网络与知识分享意愿呈正相关关系 (β=0.377,p < 0.01),因此假设1得到支持。在模型3中加入了调节变量以及变量的交互项,结果表明高科技企业组织学习对社会网络与知识分享意愿的关系具有显著的调节效应,其中,社会网络与探索式学习的交互作用对知识分享意愿产生负向效应 (β=-0.163,p < 0.05),假设2a获得支持,而社会网络与利用式学习的交互项对知识分享意愿具有正向影响 (β=0.142,p < 0.1),假设2b获得支持。因而假设2获得支持。

同样,在验证社会网络、知识分享意愿与个人创新行为的验证过程中,模型1是基本模型,只包含控制变量。从模型1到模型2,R2的增量为0.026(p < 0.01), 从模型2到模型3,R2没有发生变化, 因此,表明整个模型得到改进。在模型1中只有控制变量,企业年龄、企业规模均与知识分享意愿无关。在模型2中,社会网络与个人创新行为呈正相关关系 (β=0.417,p < 0.01),因此假设3获得支持。知识分享意愿与个人创新行为呈正相关关系 (β=0.439,p < 0.01),因此假设4得到支持。在模型3中加入了调节变量以及变量的交互项,结果表明利用式学习和探索式学习与知识分享意愿的交互项也未对个人创新行为产生显著影响,因此,假设5及其子假设5a和5b未获得支持。

(三) 结果讨论实证研究结果表明,社会网络的三个维度,即网络范畴、连接强度以及网络声望均对个人创新行为有显著影响,这表明高科技企业应鼓励组织员工扩展网络范畴的资源、增加连接强度的机会与提升网络声望的形象。因为网络范畴越广,企业就越容易获取各类资源,解决高科技企业资源约束这一难题;增加连接强度有利于高科技企业员工获得机会信息,发掘市场新的机会;而网络声望是高科技企业员工构建社会网络、提升自身形象的关键。在这三个维度中,网络声望对个人创新行为的影响最大,这表明高科技企业更应该鼓励员工积极地与同事建立良好的互助、沟通关系,通过知识分享来以改善其个人创新行为。

回归结果表明,社会网络的三维度均对知识分享意愿具有显著的影响,网络范畴的扩展会增加高科技企业员工获取知识的途径和数量,连接强度的增加会改善高科技企业员工获取知识的质量,而网络声望的改善会进一步增强并改善员工获取知识的力度。连接强度对知识分享意愿的作用较其他两个维度更强,这表明知识分享的质量决定了企业的生存,而并非数量。这就要求高科技企业积极鼓励员工建立紧密的联系,互动频繁,这才能提升知识分享的意愿和效能。

同样,知识分享意愿的三个维度均对个人创新行为有显著的影响。这表明高科技企业应积极鼓励其员工将自身的知识外显化、主动与他人分享知识并不断鼓励同事去学习,这样才能提升个人创新行为。其中鼓励他人学习这一维度对个人创新行为的影响最大,这表明了高科技企业员工不仅愿意在同事间积极分享知识,更为重要的是在同事遇到困难时不断鼓励其学习,这是分享个人知识的升华,对于个人创新行为具有重要的影响。

假设2通过检验,结果表明,探索式学习对社会网络与知识分享意愿具有负向调节作用,利用式学习对社会网络与知识分享意愿具有正向调节作用,而假设5及其子假设未获得支持,主要是因为组织二元学习中的利用式学习主要指在现有的文化、规章下,强化并拓展组织成员原有的知识和技能等。对于高科技企业员工而言,由于其工作内容被制度化或者是既定的,其利用式学习的动机和效果将会大打折扣,因而对社会网络与知识分享意愿之间关系的调节效应不明显。探索式学习是指组织通过创新,打破原有的规章制度,不断吸收新的知识而产生新的想法。这种学习的方式往往具有高风险的特征,并且学习的结果具有不确定性March (1991)。对于高科技企业员工而言,要去改变既定的制度与工作流程是比较困难的,这也会为他们造成业务上的负担,导致学习的成本相对较高,根据高科技企业学习曲线原理,当学习成本较高的时候,可能会让高科技企业更加注重保护自己的专利知识,进而探索式学习会削弱社会网络对知识分享意愿的影响 (β=-0.163)。据上所述,本文认为,高科技企业组织成员将自身内隐的知识外显化是至关重要的,只有当企业的学习风气极为强烈且开放时,才能引导组织成员彼此间的互动与对话,塑造出集体学习的氛围,不断探索与利用新知识,二者对于知识分享是十分有益的。本文中知识分享意愿指知识所有者不仅愿意将知识外显化,而且愿意与他人分享自身的知识。由于业务流程既定,其员工不会产生强烈的动机来与同事分享自身的知识,这也是出于业务负担考虑。这些导致了二元学习的调节效应不显著。

对于高科技行业的领军者,首先需要高度重视发展新的奖励制度,建立健全激励机制。使企业员工自觉的投入到探索式学习活动中,进而创造出更多的学习成果。其次,行业的领军者加强对企业专利知识的保护,进而使花费高昂成本的探索式学习成果为公司带来较长时间的竞争优势。再次,尽量避免将一个或少数员工作为企业核心技术的载体。从而避免由于员工离职导致技术外泄,而使学习成本过高。最后,领军者借鉴生态学原理,为保持“顶端优势”,企业应该不断开展更多的探索式学习,并积极学习外部先进技术知识。

对于高科技行业的跟随者:首先其需要努力想社会网络内部领先者学习,尽量获得行业领军者的重要的知识资源,进而获得相对的竞争优势。其次,跟随者其应该借鉴生物“群居”原理,建设和谐的“群居型”社会网络文化 (陈华,2014),加强与社会网络内部成员的沟通与协调,使知识共享更加畅通无阻。再次,跟随者应该加强对网络中知识的吸收和利用的能力。最后,跟随者应该造就学习型组织, 鼓励员工不断学习, 不断追求业务成就。借鉴“他感”原理,拓宽与深化非正式共享与扩散渠道 (陈华,2014)。

五、 结论与展望本文基于高科技企业检验了社会网络、知识分享意愿与个人创新行为的关系,并将组织二元学习纳入其中,探究二元学习对上述变量间关系的调节性影响。实证结果表明,社会网络分别对知识分享意愿和个人创新行为具有显著影响,而且知识分享意愿对个人创新行为也有显著地作用。但是二元学习对社会网络与知识分享意愿的关系具有显著性调节作用,具体表现在,探索式学习对社会网络与知识分享意愿具有负向调节作用,而利用式学习对社会网络与知识分享意愿具有正向调节作用。但二元学习对知识分享意愿与个人创新行为关系的调节效应不明显。

本文的贡献如下:其一,以往关于社会网络、知识分享意愿与个人创新行为的关系研究均关注成熟传统型企业的实践,忽视了对高科技企业内部知识流与个人创新的相关研究,本文弥补了这方面的不足;其二,组织二元学习对社会网络与知识分享意愿以及知识分享意愿与个人创新行为的调节效应是以往研究中未探讨的部分。虽然本研究的二元学习对知识分享意愿与个人创新行为的关系的调节效应未通过假设检验,但本研究发现了探索式学习对社会网络与知识分享意愿的关系具有负向调节作用,而利用式学习对社会网络与知识分享意愿具有正向调节作用。这一结论也值得我们后续的研究继续加以验证。

基于本研究的结论,我们认为将来应关注以下三方面的研究:首先,本文主要聚焦东北地区的高科技企业,研究结论的普适性受到一定限制,将来应扩展样本量,尤其是区域比较或将更有意义;其次,本研究各个变量所划分的维度主要是根据本研究的目的而进行,但这些变量的不同维度划分标准可能会影响研究结果,将来也可采用其他维度划分标准来研究它们之间的关系;最后,资料的收集集中在单一时间点上,也就是本文使用了横截面数据,社会网络的积累与发展需要长时间的建构过程,对于高科技企业而言更是如此,因此,将来应采取纵向案例研究,以增加本研究结论的解释力。

| [] | Adner, R. and Levinthal, D. , 2001, "Demand heterogeneity and technology evolution: implications for product and process innovation". Management Science, 47(5), 611–628. DOI:10.1287/mnsc.47.5.611.10482 |

| [] | BarNir, A. and Smith, A. , 2002, "Interfirm Alliances in the Small Business: The Role of Social Networks". Journal of Small Business Management, 40(3), 219–232. DOI:10.1111/1540-627X.00052 |

| [] | Burt, S. 1997, "The Contingent Value of Social Capital". Administrative Science Quarterly, 42(2), 339–365. DOI:10.2307/2393923 |

| [] | Cayla, D. 2008, "Organizational Learning: A Process Between Equilibrium and Evolution". Journal of Economic Issues, 42(2), 553–560. DOI:10.1080/00213624.2008.11507165 |

| [] | Chen, C. , Chang, S. and Liu, C. , 2012, "Understanding knowledge-sharing motivation, incentive mechanisms, and satisfaction in virtual communities". Social Behavior and Personality: an international journal, 40(4), 639–647. DOI:10.2224/sbp.2012.40.4.639 |

| [] | Chiu, C. , Hsu, M. and Wang, T.G. , 2006, "Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories". Decision Support Systems, 42(3), 1872–1888. DOI:10.1016/j.dss.2006.04.001 |

| [] | Cohen, A. , Zehava, R. and Tali, B. , 2011, "Organizational Learning and Individual Values: The Case of Israeli Civil Service Employees". Administration & Society, 43(9), 446–473. |

| [] | Oztemel, E. , Arslankaya, S. and Polat, T.K. , 2011, "Enterprise knowledge management model (EKMM) in strategic enterprise resource management (SERM)". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24(4), 870–879. |

| [] | Ghobadi, S. and D'Ambra, J. , 2012, "Knowledge sharing in cross-functional teams: a coopetitive model". Journal of Knowledge Management, 16(2), 285–301. DOI:10.1108/13673271211218889 |

| [] | Gilsing, V. and Nooteboom, B. , 2006, "Exploration and exploitation in innovation systems: the case of Phar-biotechnology". Research Policy, 35(1), 1–23. DOI:10.1016/j.respol.2005.06.007 |

| [] | Kilduff, M., 2003, Tsai W. Social Networks and Organizations, London: Sage Publications. |

| [] | Kutzschenbacha, M. and Br?nn, C. , 2010, "You can't teach understanding, you construct it: Applying social network analysis to organizational learning". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 4(2), 83–92. |

| [] | Popper, M. and Lipshitz, R. , 2000, "Organizational Learning: Mechanisms, Culture, and Feasibility". Management Learning, 31(2), 181–196. DOI:10.1177/1350507600312003 |

| [] | Senge, P. 1997, "Sharing knowledge". Executive Excellence, 14(11), 17–18. |

| [] | Sinkula, M. , Baker, E. and Noordewier, T. , 1997, "A Framework for Market-Based Organizational Learning:Linking Values, Knowledge, and Behavior". Journal of the Academy of Marketing Science, 25(4), 305–318. DOI:10.1177/0092070397254003 |

| [] | Souitaris, V. 2002, "Firm-specific competencies determining technological innovation: a survey in Greece". R & D Management, 32(1), 61–77. |

| [] | 彼得·德鲁克, 1985, 《管理创新》. 北京: 华夏出版社. |

| [] | 董保宝, 2015, 《网络导向、创业能力与新企业竞争优势——个交互效应模型及其启示》, 《南方经济》, 第 1 期, 第 37–53 页。 |

| [] | 董保宝, 2012, 《网络结构与竞争优势关系研究——基于动态能力中介效应视角》, 《管理学报》, 第 1 期, 第 50–56 页。 |

| [] | 李磊、尚玉钒、席酉民、王亚刚, 2012, 《变革型领导与下属个人创新行为及组织承诺:心理资本的中介作用》, 《管理学报》, 第 5 期, 第 114–119 页。 |

| [] | 林诚、高振源, 2010, 《工作满意、知识分享与个人创新行为关联性研究——以3M公司为例》, 《绩效与策略研究》, 第 2 期, 第 19–34 页。 |

| [] | 王飞绒、陈文兵, 2012, 《领导风格与企业创新绩效关系的实证研究——基于组织学习的中介作用》, 《科学学研究》, 第 6 期, 第 113–118 页。 |

| [] | 颜靖璇, 2007, 《五大人格特质与个人创新行为:社会网络的中介效应研究》, 《中国科技论坛》, 第 4 期, 第 103–107 页。 |

| [] | 朱秀梅、孔祥茜、鲍明旭, 2014, 《学习导向与新企业竞争优势:双元创业学习的中介作用研究》, 《研究与发展管理》, 第 4 期, 第 9–16 页。 |