偏差行为主要强调的是组织成员违背组织规范的自发行为, 此类行为损害了组织或组织成员的利益(Robinson and Bennett, 1995;Christian and Ellis, 2011), 进而对组织的正常运营造成不利影响(Tepper等, 2008)。按照偏差行为所伤害的对象, 这类行为可以分为伤害同事利益的人际导向偏差行为(如传播同事的流言蜚语、粗暴对待同事行为等)以及伤害组织利益的组织导向偏差行为(如无故缺席、把公司资源挪作私用等)(Bennett and Robinson, 2000)。本文主要探讨的是中国家族企业情境当中员工的组织导向偏差行为的影响因素及其影响机制。为此, 必须结合家族企业的情境特征对前因的影响加以考虑。由于家族企业非制度化的治理结构特征明显, 领导往往有着较大的决策影响力。他们依据下属的能力、与自己的关系以及忠诚程度等标准对下属进行资源调配和奖惩。这种偏私化的决策方式和人际互动因素容易成为下属偏差行为的诱因(郑伯埙, 2005;Bennett and Robinson, 2000)。深入研究偏差行为的上述影响因素, 将有助于有效化解偏差行为给家族企业带来的风险, 具有较强的理论和现实价值。

在以往对偏差行为的研究中, 信任是一个值得关注但研究还不够深入的影响因素。因为当一方对另一方失去信任时, 他们会采取自我保护措施, 甚至减少为对方利益作投入的行为(Mayer and Gavin, 2005)。过去关于信任与偏差行为关系的研究, 只探讨了一般信任以及同事间信任对偏差行为的影响(Colquitt等, 2011), 至于下属对领导的人际信任对偏差行为影响效应的探讨仍显不足。在中国的家族企业情境中, 信任格局对组织成员的行为有着重要的影响。家族企业领导者扩展人际的信任格局, 可以促使下属更好地融入组织(储小平和李怀祖, 2003)。然而, 与高人际信任的西方国家相比, 当代中国的人际信任缺乏现象突出, 低人际信任的社会状况容易蔓延到家族企业组织情境(雷丁, 1993)。家族企业使用家族与泛家族成员信任来弥补信任基础薄弱的问题, 却又带来人际信任容易给制度信任带来负面影响, 成为偏差行为滋生的温床的问题。因此, 如何在家族企业情境中建立人际信任, 并以此约束组织导向偏差行为, 是家族企业领导需要去面对和解决的重要问题。

不仅如此, 人际信任属于领导与下属互惠关系的重要组成部分(Brower等, 2009)。低质量的人际互惠关系若诱发员工伤害企业利益的行为, 表明关系质量产生了“溢出效应”, 即人际关系质量影响了员工与组织的关系质量, 进而影响了他们的行动(Sluss等, 2012)。因此, 考察人际信任对组织导向偏差行为的影响机制, 还需要探讨组织成员间的信任关系如何影响组织成员与组织之间的关系。心理契约是衡量员工与组织交换关系质量的一个重要概念, 是员工对企业完成其义务承诺的预期。若员工发现组织未能实现承诺, 就会产生心理契约破坏认知及其愤怒情绪, 即心理契约违背(Robinson and Morrison, 2000)。一般而言, 领导在家族企业中要代理组织兑现给下属的承诺, 成为人际信任(下属对上司的信任)与制度信任(下属对组织的信任)之间关键的纽带。因此, 探讨心理契约违背在下属对领导的人际信任与下属的组织导向偏差行为之间所发挥的中介作用, 将进一步厘清人际信任对员工组织导向偏差行为的影响机制。这一探讨, 也将拓展我们对人际交换关系“溢出”为个体与组织交换关系的影响效应的认识。

上述“溢出效应”的高低, 取决于下属认为领导在多大程度上能够代表组织。如果领导并不能够代表组织, 那么人际交换关系就不一定会“溢出”为个体与组织的交换关系。然而, 过往研究倾向于认为领导就是组织的代理人(Rousseau, 1995), 忽略了下属对领导代表组织的程度的认知并不一致。领导代表组织特征的程度称为领导的组织代表性(Eisenberger等, 2010)。组织代表性较低的领导, 其言行、态度与组织匹配吻合程度较低。在此情况下, 下属不会轻易将领导的管理方式归因为组织的安排, 其人际关系质量感知难以泛化为组织交换关系质量感知。家族企业中的领导者, 通常扮演着企业利益代表者、家族利益代表者以及员工利益代表者的不同角色, 他们是否能够有效地显明自己的身份属性, 将会影响到自己作为人际信任与制度信任纽带作用的发挥。因此, 考察领导的组织代表性对上述变量关系的调节效应, 有利于弥补过往把所有领导代表组织程度假定为一致的不足。这些讨论将进一步厘清下属对领导的人际信任与下属的心理契约违背之间关系的边界条件。

总体而言, 本文将基于心理契约的理论视角, 探讨人际信任对员工偏差行为的影响机制。而领导组织代表性概念的引入将进一步厘清人际信任对心理契约违背作用的边界条件。从理论上看, 上述研究不仅可以拓展学界对人际交换泛化为人与组织交换过程的理解, 也将深入诠释组织代理人身份的关键角色。从实践上看, 本文的研究结论将为本土家族企业建立员工偏差行为预防与治理机制提供参考, 以此促进企业的可持续成长。基于此, 本研究首先提出人际信任、心理契约违背、组织导向偏差行为以及领导的组织代表性等主要变量之间关系的假设, 再运用SPSS和LISREL软件分别构建回归方程和结构方程检验理论假设。其后, 本研究归纳了研究结论、研究启示以及对未来研究的建议。

二、 理论与假设 (一) 人际信任与下属组织导向偏差行为人际信任在学术领域被定义为个体对另一方的言语、行动和决策背后良善动机的积极预期(Macallister, 1995)。人际信任既包含认知成分, 也包情感成分。认知信任是基于过去交往经历获得的对另一方可靠程度、专业能力以及稳定性的信心。当下属获得领导对其工作的有效指导意见和建议, 下属确信领导是任务困难解决中的咨询者, 就能形成认知信任(Colquitt等, 2012)。而情感信任则是对另一方关心自己以及有互惠动机的信心。领导对下属的情感关心则给予下属保护和信赖感觉, 从而形成情感信任(Colquitt等, 2007)。人际信任在人际社会交换过程中对激发双方相互回报以及增强彼此投入的意愿具有重要的作用(Blau, 1964)。在家族企业当中, 领导者善于通过“泛家族化”塑造上下级间如家人般的彼此信任关系, 激励下属的做出与组织利益相一致的管家行为。基于此, 信任激发了互惠的信念和期望, 使得下属愿意为领导所代表的组织做出自己的贡献, 而非实施偏差行为损害组织利益。

相反, 不信任感是组织成员的压力来源。缺乏信任时, 一方会花更多的心思留意、监控、评估对方是否能满足自己的要求。由此, 不信任感消耗了员工完成工作所需的精力资源, 使之难以完全投入到工作当中, 由此带来员工的退行行为(Withdrawal behavior)(Colquitt等, 2011)。此外, 研究表明信任缺失会导致一方减少对另一方的依赖, 更倾向于考虑自我利益而非对方的利益(Mayer and Gavin, 2005)。而且, 信任缺失时, 一方可能预期另一方因能力、诚信不足会造成团队失败, 也会担心对方将自己的贡献占为己有(Ng and Chua, 2006)。他们因此采取自我保护并且撤回资源(McAllister, 1995)。由此推断, 当下属对领导缺乏人际信任时, 内在压力、对领导负面行为预期以及忧虑, 会促使下属减少工作付出, 甚至产生一些搭团队便车的偏差行为。由此, 我们得到本文第一个假设:

H1:下属对领导的人际信任越强时, 下属的组织导向偏差行为越少。

(二) 心理契约违背的中介作用心理契约是员工对组织所承诺的互惠责任的主观认知, 这些员工互惠责任包括丰富的工作内容、公平的报酬、充足的成长机会、有前景的晋升空间以及支持性的工作环境等(Robinson等, 1994)。员工心理契约管理是一个动态发展过程, 如果员工发现组织并未能兑现承诺, 就会形成企业违背诺言的认知, 即心理契约破坏(Robinson, 1996)。在此基础上, 莫利斯和罗宾逊进一步指出, 心理契约违背既包括心理契约破坏的认知, 也包括由此产生的愤怒、不满等情绪反应(Morrison and Robinson, 1997)。

过往对心理契约违背的前因研究中, 领导的影响受到了研究者的重视, 他们往往被视为心理契约管理的组织代理人(Chen等, 2008)。这是因为, 领导负责向下属员工指派工作任务, 在其培训、晋升和奖赏上具有较大的决定权。他们也负责管理下属的情绪, 代表组织传递对员工的关心。当下属信任其领导, 意味着他们对彼此的长期互惠怀有积极的预期。如果领导未能兑现某些承诺, 员工倾向于对领导的动机进行积极归因, 寄希望于此后领导回报自己的付出。由此, 下属的心理契约破坏认知较低(Dulac等, 2008)。而且, 信任领导的下属愿意将不满表达出来, 负面的情感得到宣泄而不至于累积起来。此外, 个体倾向于寻求与过往经验相一致的信息。这就意味着, 如果下属不信任领导, 他们对领导违背承诺的举动就比较敏感。即使没有违约或违约程度不高, 下属仍可能高估其违约程度(Robinson, 1996)。信任感是对另一方动机和行为的良好预期。如果对另一方的信任程度低, 个体就会预期与对方的协定很可能会被破坏或在未来要重新谈判。为了避免重新谈判或者毁约的发生, 个体会花更多的时间和精力去监控对方是否有效履行契约, 对另一方的毁约信息也更为敏感(Morrison & Robinson, 1997)。在家族企业情境中, 尤其是当企业的制度规范还不够健全, 员工对企业制度信任建基于员工对领导的人际信任之上时, 人际交往的违约信号就容易被解读为组织与个体之间的违约信号。基于此, 下属对领导的不信任容易诱发组织破坏了心理契约的愤懑情绪, 产生心理契约违背。概括而言, 当下属对领导的人际信任越强, 则下属的心理契约违背越弱。

心理契约违背是一种强烈的情绪反应, 由此可能会诱发损害组织利益的偏差行为。这是由于意识到领导代表的组织违背了对自己的承诺, 员工因组织的背叛而感到愤慨和强烈不满。这种情绪的累积成为诱发报复感知和情绪的关键诱因(Bies等, 1996)。员工预期到未来无法获得组织所承诺的经济和情感奖赏, 他们将希望通过减少工作投入, 甚至是攫取组织利益的方式来弥补损失。他们也通过这种方式来发泄不满的情绪, 报复组织对自己造成的伤害。过去不少的研究表明当员工发现组织不能兑现自己的承诺就会以负面的态度和行动回应(Zhao等, 2007)。具体来说, 博迪亚等(Bordia等, 2008)的研究就发现, 心理契约违背会引发员工偏差行为, 而报复情绪在上述两个变量之间发挥中介作用。因此, 当下属的心理契约违背越强时, 下属的组织导向偏差行为越频繁。基于上述观点, 我们得到以下假设:

H2:下属的心理契约违背在下属对领导的人际信任与下属的组织导向偏差行为的关系之间起中介作用。

(三) 领导的组织代表性的调节效应下属对领导与组织特征的重合程度的感知被定义为领导的组织代表性(Eisenberger等, 2010)。领导的组织代表性越高, 下属越相信领导对自己的鼓励或批评是来自组织对自己的评价, 也更相信直接领导对目标的陈述及其工作指令符合组织的要求。反之, 领导的组织代表性越低, 下属越倾向于认为直接领导的言行只是代表其独立的立场。

心理契约研究者指出, 员工倾向于认为领导向自己所作的承诺得到了组织的保证(Rousseau, 1998)。当组织代表性较高的领导向信任自己的下属做出承诺的时候, 下属预期这些承诺将获得组织认可和支持, 因此倾向于认为领导承诺的合法性程度较高。而且, 由于领导与组织保持一致, 下属与领导之间的信任关系更容易产生“溢出效应”——相信领导会代表家族企业兑现其承诺。Sluss等(2012)的研究也表明, 领导的组织代表性较高时, 对领导的关系认同会带来更强的组织认同。因此, 当领导的组织代表性较强, 下属对领导的人际信任与下属的心理契约违背之间的负向关系越强。

而当领导的组织代表性较低时, 虽然领导值得下属信任, 但家族企业仍可能因整体利益考虑而忽略乃至损害某些团队或个体的利益。毕竟, 在一个家族企业当中可能存在个别领导者的利益、家族利益以及整个组织利益之间的不一致性。当组织或者占主导地位的家族领导要求个别的领导牺牲团队利益来服从组织利益的时候, 可能造成领导向下属应允的承诺未能兑现的情况。而且, 领导的组织代表性较低时, 领导做出承诺得到组织的认可和支持的程度通常比较低。他们倾向于将领导的承诺归因为引导下属实现领导私利而非家族企业目标的诱饵, 领导的违约与组织的背叛由此并不能划上等号。基于此, 人际的社会交换关系无法泛化为个体与组织之间的社会交换关系。换言之, 领导的组织代表性较低时, 人际信任与员工对组织在长期中实现互惠承诺之间的关联性较弱。最近的研究表明, 当领导组织代表性较低的时候, 苛责式领导与组织支持感之间的负向关系就比较弱(Shoss等, 2013)。由此, 我们得到以下的假设:

H3:领导的组织代表性调节了人际信任与心理契约违背的关系, 即领导的组织代表性越强, 下属对领导的人际信任与下属的心理契约违背的负向关系越强;反之, 则越弱。

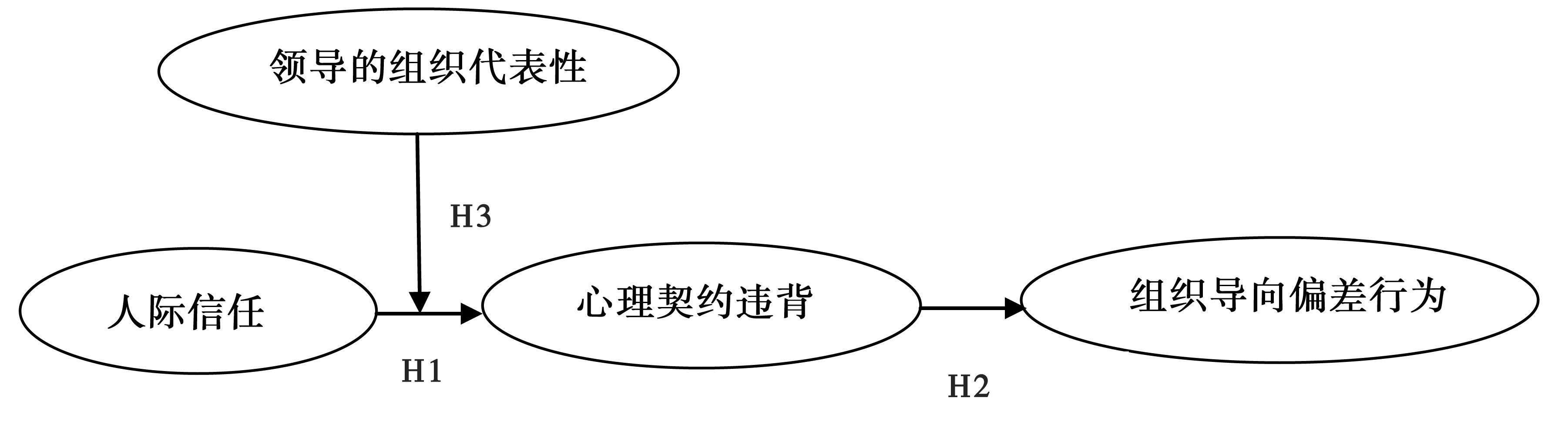

为了更清晰的说明本研究的研究内容和框架, 我们以下图 1说明本研究假设的全模型概况:

|

图 1 本研究假设的全模型图示 |

本研究问卷调研的样本来珠三角地区的十三家民营家族企业。这些企业分布在不同行业, 包括科技企业、加工企业以及服务型企业。我们在调研企业总经理、人力资源或者行政部门领导的帮助下, 向企业中的员工发放问卷。待其填写完成后, 由研究者当面回收并带走问卷。在员工填写问卷前, 研究者向调研对象详细说明所得数据仅用于研究需要。所有的问卷都是匿名的, 个体填答的情况将使用在大样本数据统计分析过程当中。这些措施为员工提供了调研结果保密的保证。

我们在上述企业一共发出调研问卷270份。回收问卷以后, 剔除了空缺较多的无效问卷。最终的有效问卷数量共计234份, 因此, 问卷回收率为86.7%。在研究样本中, 女性员工的比例(41.54%)低于男性的比例。年龄趋于年轻化, 其中21-25岁的员工的比例达到33.76%, 26-30岁的比例为44.87%。在教育程度方面学历层次多集中在大学的层次, 比如大学专科学历(40.17%)和大学本科以上教育程度(38.46%)比例都比较高。样本中年轻员工居多, 在公司工作时间低于3年的比例较大——不满1年(35.90%)和1-3年(43.16%)的比例较大。与领导的共事时间也如此, 不满1年的(45.7%)和1-3年(21.4%)的比例较高。

(二) 测量量表 1. 下属对领导的人际信任人际信任问卷来自麦卡阿利斯特的11题项人际信任量表(Mcallister, 1995)。举例条目包括“我能够与我的直接领导坦诚地分享彼此的想法和感受”, “我从不怀疑我的直接领导的工作能力”。该量表显示出较高的信度(0.74)。

2. 心理契约违背对心理契约违背的测量主要采用的是由罗宾逊所发展的4个条目的量表(Robinson等, 2000)。举例条目是“我感到企业没有兑现对我的承诺”和“我感到我所在的企业亏待了我”。该量表显示出良好的信度(0.90)。

3. 组织导向偏差行为组织导向偏差行为问卷来自于巴内特和罗宾逊的12条目问卷(Bennett and Robinson, 2000)。举例条目为“这位下属曾故意拖延工作的进度”, “我曾只投注较少的精力在工作上”。上述量表的信度系数为0.79。

4. 领导的组织代表性领导的组织代表性采用的量表来自于艾森伯格的9题项量表(Eisenberger等, 2010)。其中的条目包括“当我的直接领导关心我的努力, 我想他是代表公司在关心我的努力”以及“我直接领导的价值观与公司所崇尚的价值观是较为一致的”。该量表的信度系数为0.76。

对于人际信任、心理契约违背和领导的组织代表性, 我们采用从“非常不同意”到“非常同意”的里克特五分量表。组织导向偏差行为的测量需要测度行为频率, 我们将“从未表现”设为1分, “总是表现”设为6分。采用六分量表可以更好地显示行为频率。本研究选择的控制变量包括员工的年龄、学历、性别、现任直接领导共事的年限以及在公司的工作年限。

四、 研究结果 (一) 概念区分性的验证性因子分析、同源方差以及潜在跨层次差异的验证本研究对个体层次4个变量进行了验证性因子分析。潜变量的显示条目过多可能会导致的结构方程不能识别。为了避免上述问题, 本研究首先做了探索性因子分析, 根据其结果对人际信任、心理契约违背、组织导向偏差行为、领导的组织代表性的显示条目作打包处理(Mathieu and Farr, 1991)。这就使得人际信任被打包为5个部分, 心理契约违背分2个部分, 组织导向偏差行为分3个部分, 领导的组织代表性分3个部分。从表 1的分析结果不难看出, 基本模型1(还有人际信任、心理契约违背、组织导向偏差行为以及领导的组织代表性4个因子模型)比其他因子合并后的嵌套模型拟合效果更为理想。因此, 我们可以得到上述4个变量间区分性明显的判断。

| 表 1 概念区分性的验证性因子分析结果 |

由于本研究模型当中的所有变量都是通过一份问卷来收集数据, 同一份问卷的所有项目都由同一位员工填写, 可能会导致数据的同源方差的问题。为了检验同源方差的程度, 本研究使用哈曼单因素检测方法, 利用SPSS18软件进行分析检验。将研究变量的所有条目一起做因子分析, 在未进行旋转的情况下得到的第一个主成分占到载荷量的23.32%。所以可以由此并不占到多数的情况说明, 同源方差并不严重, 仍然可以进行下一步的统计分析。

本研究的员工数据来自于十三家企业, 属于嵌入性样本(nested sample)。本文参照梁建(2014)的作法, 通过方差分析检验不同企业之间在员工偏差行为上是否存在显著差异。结果显示, 方差分析中的F值并不显著, 因此可以认为样本中不存在嵌入效应, 在个体层面对变量间的关系进行统计分析是恰当的。

(二) 各变量之间的相关分析表 2汇报的是本研究所涉及的9个变量的均值、标准差、相关系数及信度系数的结果。人际信任和心理契约违背(r=-0.34, p<0.01), 组织导向偏差行为(r=-0.21, p<0.01)显著负相关。心理契约违背与组织导向偏差行为(r=0.29, p<0.01)显著正相关。

| 表 2 变量的均值、标准差、相关系数以及信度系数 |

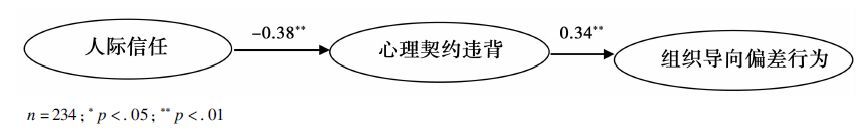

从表 2的相关系数我们可以看到, 人际信任与组织导向偏差行为之间呈负相关关系(r=-.21, p<.01), 这为我们的假设1提供了初步的证据。接着, 我们采用LISERAL软件按照研究假设建立结构方程模型。根据检验嵌套模型的方法(Anderson and Gerbing, 1988), 我们对比了两个竞争性模型的结果。从表 3我们可以看出, 完全中介模型(模型1)的拟合系数为:χ2(42, N=234)=83.16, p<0.01, χ2/df=1.98, CFI =.94, GFI=.97, NNFI=.96, RMSEA=.065, 所有路径在p<0.01的水平上显著。其中人际信任与心理契约违背的路径系数为-0.38(t=-5.21, p<0.01), 心理契约违背与组织导向偏差行为的系数为0.34(t=4.33, p<0.01)。然后, 我们检验了部分中介模型, 增加了人际信任到组织导向偏差行为的路径。实证结果显示, 部分中介模型与完全中介模型相比, 其卡方的改变量并不显著, 意味着上述两个模型之间并存在显著的差异。在这种情况下, 按照科学的简洁性原理, 我们接受完全中介模型, 即心理契约违背在人际信任与组织导向偏差行为的关系中产生了完全的中介效应。这一结果表明, 本研究的假设2得到了实证检验的支持。变量之间的路径系数如图 2所示。

| 表 3 结构方程嵌套模型拟合指数表 |

|

图 2 结构方程建模结果 |

我们已经用结构方程的方法证明了心理契约违背在人际信任和组织导向偏差行为之间发挥了中介作用。为了进一步说明其中介作用的稳健性, 本文使用Sobel检验方法进行验证。通过因变量、中介变量的非标准化系数及其标准误, 我们获得z值为-3.107(z=ab/Sab=ab/

我们进一步使用陈瑞等(2014)推荐的Bootstrap的方法, 再一次验证心理契约违背的中介作用。样本量设定为5000, 取样方法选择偏差矫正的非参数百分位法, 置信区间的置信度选择95%, 使用Hayes(2013)的检验程序进行检验, 其结果为如表 4所示:

从表 4可以看出, 心理契约违背在人际信任与组织导向偏差行为之间的间接效应为-0.0392, 95%的偏差校正置信区间为(-0.0750, -0.0166), 不包含零。因此我们可以得出心理契约违背的中介作用显著的结论。

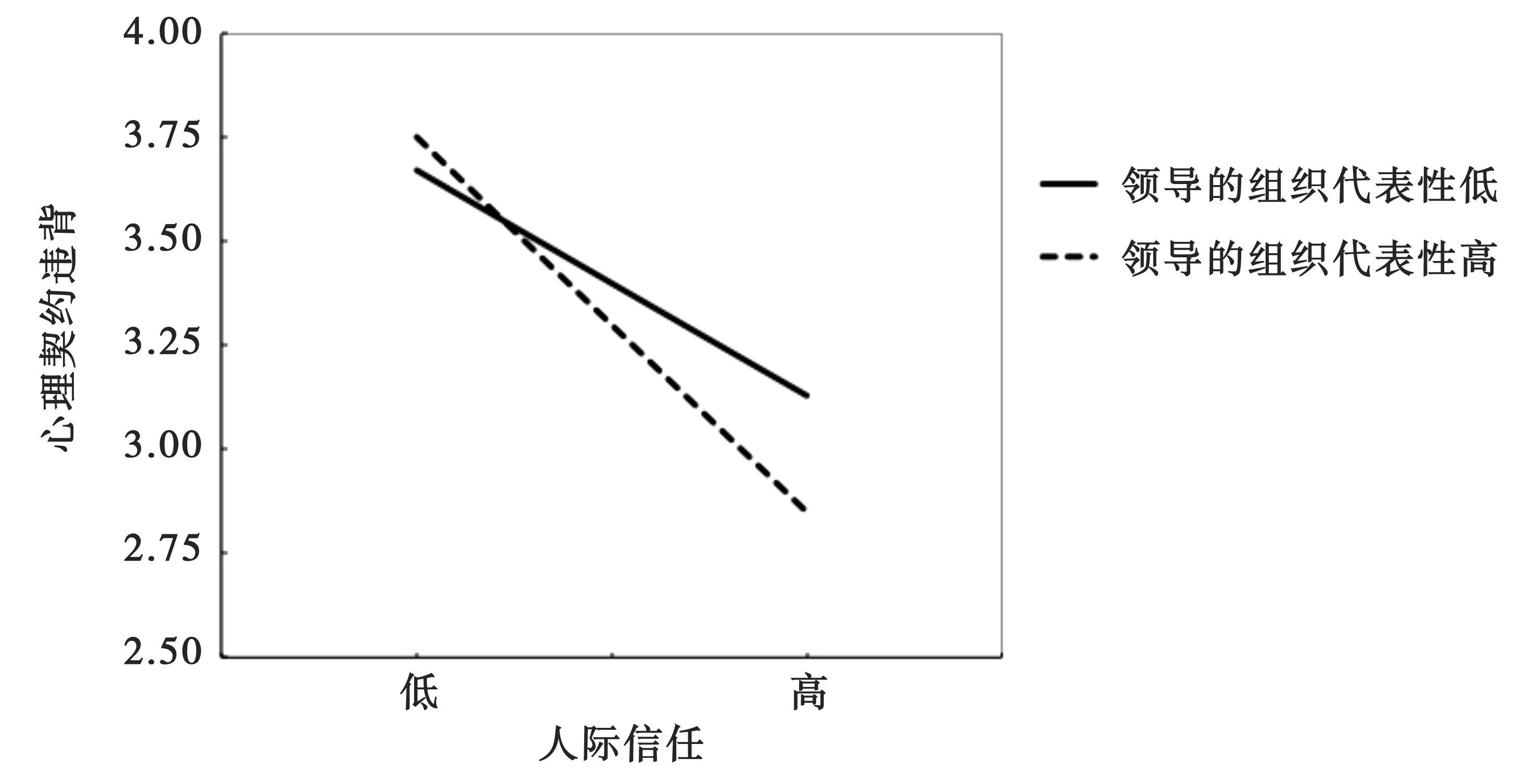

3. 对领导组织代表性的调节作用检验本文进一步检验了领导的组织代表性在人际信任与组织导向偏差行为关系间的调节作用。表 4给出了领导的组织代表性对人际信任与心理契约违背之间关系调节作用的回归分析结果。如表 5所示, 领导的组织代表性在人际信任与心理契约违背的关系中发挥了显著的调节效应(交互项系数为-0.09, p<0.01)。为了更清楚地说明领导组织代表性在人际信任与心理契约违背关系间的调节效应, 我们采取Split-Plot法做出调节作用的示意图(图 3)。由图 3可见, 领导的组织代表性越高, 人际信任与心理契约违背的负向关系越强。由此, 本文所提出的假设3通过了实证检验。

| 表 4 心理契约违背中介作用的Bootstrap检验结果 |

| 表 5 领导组织代表性的调节作用回归检验结果 |

|

图 3 领导的组织代表性的调节效应图 |

本研究的结论为: 第一, 下属对领导的人际信任越强时, 下属的组织导向偏差行为越少。第二, 下属的心理契约违背在下属对领导的人际信任和下属的组织导向偏差行为关系之间发挥了完全的中介作用。第三, 领导的组织代表性越高, 下属对领导的人际信任与下属的心理契约违背之间的负向关系越强。

(二) 研究意义 1. 理论意义信任资源的缺乏以及信任链扩展受阻被认为是华人家族企业发展的主要瓶颈因素。因此, 研究如何在人际互动中构建上下级的信任关系, 并藉由信任感的长期互惠感知预防偏差行为, 具有重要的理论价值。本研究结论理论意义包括:

首先, 本研究的结论深化了信任与偏差行为之间关系的研究。本研究结论显示下属对领导的信任也是下属组织导向偏差行为的重要影响因素。在家族企业情境中, 领导掌握着下属职业发展的关键资源。信任领导的下属视领导为工作中的指导者和工作外的朋友, 他们预期领导会把关键资源投入到信任关系的持续构建过程之中。若员工参与组织导向偏差行为并遭到揭发, 领导极可能在未来撤走对其资源投入以惩罚其偏差行为。考察人际信任对家族企业员工组织导向偏差行为的影响效应, 深化了我们对于领导在预防员工偏差行为中角色和作用的理解。同时, 本研究也揭示, 除了对组织的一般信任, 对同事的信任以外, 对领导的高信任感也可能成为偏差行为的抑制因素, 从而拓展了信任与偏差行为关系的理解。

其次, 本文从心理契约理论出发, 假设并验证了心理契约违背在人际信任与组织导向偏差行为关系间的中介作用。这意味着, 人际社会交换关系质量发生了“溢出效应”, 其质量的高低影响了组织的社会交换关系质量的高低, 并由此影响了员工在组织层面上的偏差行为。在人治氛围浓厚的家族企业当中, 下属把领导的承诺视为组织承诺的情况并不鲜见。“跟对人”——跟随一位值得信赖的领导是下属在家族企业中取得预期回报的重要条件。如果下属发现领导并不值得信任, 其对组织兑现承诺可能性的预期较低。他们对组织违背心理契约的事件高度敏感, 容易因此产生偏激情绪, 参与偏差行为。考察心理契约违背在人际信任与组织导向偏差行为关系间的中介效应, 深化了我们对于上述作用过程的理解。更需要指出的是, 上述结论提示我们, 人际社会交换关系的确会“溢出”为组织成员与组织的社会交换关系, 并进而影响个体采取针对组织的行动。这一关系质量泛化效应及其作用机制, 值得引起研究者的重视。

本文通过验证领导的组织代表性对人际信任与心理契约违背关系的调节效应, 进一步厘清了人际社会交换关系泛化为组织社会交换关系的边界条件。过去心理契约研究者们假定领导代表组织的程度是一致的。本研究弥补了这一有违管理现实研究假设的不足。本研究表明, 当领导的代表性较弱时, 领导与下属的社会交换关系不容易影响下属与组织的社会交换关系。在家族企业情境当中, 不少经理人背离家族企业的价值观和目标。他们笼络人心, 把自己工作问题归咎为组织责任, 导致信任领导的下属误以为是组织违背了承诺。相反, 代表组织程度较高的领导则能够将下属的信任转变为对组织的信任, 从而强化了人际信任与心理契约违背之间的负向关系。领导组织代表性差异的存在提醒研究者, 必须注意领导身份属性对于领导管理方式与组织管理方式关系的影响效应, 而不能把所有领导都看做组织的代理人。

概括而言, 本研究对于家族企业领域研究的意义在于:过去, 有研究指出家族企业与非家族企业的区别在于, 家族企业更多地运用企业内部的人际信任资源(基于家族关系与泛家族关系)去替代缺失的制度信任以实现组织效率的提升(储小平和李怀祖, 2003)。我们的研究进一步表明, 家族企业领导者是人际信任与组织制度信任之间的纽带, 人际信任可以强化家族企业员工对组织的信任, 信任领导的下属倾向于认为组织会坚守对自己的约定和承诺。但这种纽带作用的发挥仍然取决于领导与家族企业特征、属性、利益与身份融合的程度。

2. 实践意义上述的研究结论对于家族企业领导的实践意义在于:

首先, 本研究的结论启示, 中国家族企业领导需要构建与下属之间的人际信任关系。家族企业领导可以通过自己对家族企业的奉献, 以及积极地解决下属遇到的工作问题, 让下属把领导视为自己的工作伙伴。此外, 家族企业领导也可以通过感受的分享和情感支持, 使得下属对领导的行动产生良好的预期。这种人际信任关系的建立, 能够强化家族企业员工对于领导和组织的回报感知, 从而约束自己的偏差行为。

其次, 家族企业领导要学习站在家族企业利益立场上管理员工的心理契约。近年来, 家族企业转型变革趋势明显, 这一过程使组织对员工承诺的调整变化频繁发生。家族企业领导可能难以改变家族企业违背员工心理契约的政策和制度, 但构建人际信任却能够弱化组织违约事件的负面效应。因为相信领导的下属倾向于忽视短期内组织的违约事件, 寄希望于领导在长远互惠中回报自己的付出。这也提醒家族企业领导, 不仅要构建和强化与下属的信任关系, 也要在企业变革过程中提前做好与员工的沟通。在企业政策调整可能破坏此前承诺时, 领导需要指导下属适应变化, 化解下属的不良情绪, 重新建构下属与组织的心理契约。

最后, 家族企业领导需要注意领导组织代表性的“双刃剑”效应。一方面, 高组织代表性的领导可以将人际之间的信任关系导向下属与组织的高质量关系;另一方面, 高组织代表性并不总是带来益处。如果组织持续破坏契约, 代表性高的领导可信程度也会受连累。因此, 预防员工偏差行为, 一方面要求家族企业领导要提升自己的组织代表性, 构建与下属的信任关系, 另一方面也要求家族企业领导重视对员工的承诺, 强化心理契约管理能力, 避免违约事件带来的负面影响。

(三) 研究局限与未来研究建议本文在研究设计和实施过程中存在一些局限性。这些局限性包括:

第一, 本研究所有的变量来自员工个人的回答, 因此可能存在同源偏差的问题。尤其是对于组织导向偏差行为, 员工可能会因为害怕被发现或者遭到惩罚而倾向于低估自己偏差行为的频率。未来应该考虑采用不同来源评价的数据来检验相关假设, 减少同源偏差问题的影响。也可考虑采用客观指标来测量偏差行为。而且, 在未来研究中如果员工来自不同领导所带领的团队, 应该使用HLM模型检验方法来解决跨层次数据结构的假设检验问题。

第二, 本研究属于横截面研究设计, 在变量因果关系揭示上可能存在一些不足。例如, 本研究将人际信任作为心理契约违背的前导因素, 但过去也有研究指出心理契约违背影响了信任的建立和维系。因此, 未来还需要在不同的时点上对不同的变量进行测量, 通过纵向研究设计以进一步厘清变量之间的因果联系。

第三, 在本文的研究中, 将人际信任作为整体构念, 并探讨其对偏差行为的影响机理。然而, 有研究显示人际信任可细分为情感信任和认知信任, 两者的信任基础与作用效果并不一致(Colquitt等, 2011)。因而, 未来的研究可以进一步探讨情感信任和认知信任对偏差行为的差异化影响效果及其机制。事实上, 认知信任可能更多地导致利益型心理契约兑现, 而情感信任更可能带来情感型心理契约兑现, 由此带来的偏差行为指向的对象也可能有差异。未来的研究可以考察不同类型的信任对不同类型的心理契约的影响, 并探讨是否会进一部促发不同类别的偏差行为。

| [] | Anderson J.C., Gerbing D.W, 1988, "Structural equation modeling in practice: A review & recommended two-step approach". Psychological Bulletin, 103(3), 411–423. DOI:10.1037/0033-2909.103.3.411 |

| [] | Bennett R.J., Robinson S.L, 2000, "Development of a measure of workplace deviance". Journal of Applied Psychology, 85(3), 349–360. DOI:10.1037/0021-9010.85.3.349 |

| [] | Bies, R. J., Tripp, T. M., and Kramer, R. M. 1996, “At the breaking point: Cognitive and social dynamics of revenge in organizations,” In R. A. Giacalone & J. Greenberg (Eds.), “Antisocial behavior in organizations” (pp. 18-36). Thousand Oaks, CA: Sage. |

| [] | Blau P. M., 1964, "“Exchange and power in social life,”", New York. NY: Wiley. |

| [] | Bordia P., Restubog S.L. and Tang R.L, 2008, "When employees strike back: investigating mediating mechanisms between psychological contract breach and workplace deviance". Journal of Appiled Psychology, 93(5), 1104–1117. DOI:10.1037/0021-9010.93.5.1104 |

| [] | Brower H.H., Lester S.W., Korsgaard M.A. and Dineen B.R, 2009, "A closer look at trust between managers and subordinates: understanding the effects of both trusting and being trusted on subordinate outcomes". Journal of Management, 35(2), 327–347. |

| [] | Chen M.X., Tsui A.S. and Zhong L.F, 2008, "Reactions to psychological contract breach: A dual perspective". Journal of Organizational Behavior, 29(5), 527–548. DOI:10.1002/job.v29:5 |

| [] | Christian M. S., Ellis A. P. J., 2011, "Examining the effect of sleep deprivation on workplace deviance: a self-regulatory perspective". Academy of Management Journal, 54(5), 913–934. DOI:10.5465/amj.2010.0179 |

| [] | Colquitt J.A., LePine J.A. and Zapata C.P, 2011, "Trust in typical and high-reliability contexts: building and reacting to trust among firefighters". Academy of Management Journal, 54(5), 999–1015. DOI:10.5465/amj.2006.0241 |

| [] | Colquitt J.A., LePine J.A. and Piccolo R.F, 2012, "Explaining the justice-performance relationship: Trust as exchange deepener or trust as uncertainty reducer?". ”. Journal of Applied Psychology, 97(1), 1–15. DOI:10.1037/a0025208 |

| [] | Colquitt J.A., Scott B.A. and LePine J.A, 2007, "Trust, trustworthiness, and trust propensity: A meta-analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance". Journal of Applied Psychology, 92(4), 909–927. DOI:10.1037/0021-9010.92.4.909 |

| [] | Dulac T., Coyle-Shapiro , J.A. M. Henderson, D.J. and Wayne S.J, 2008, "Not all responses to breach are the same: the interconnection of social exchange and psychological contract processes in organizations". Academy of Management Journal, 51(6), 1079–1098. DOI:10.5465/AMJ.2008.35732596 |

| [] | Eisenberger R., Karagonlar G., Stinglhamber F., Neves P., Becker T.E. and Gonzales-Morales M.G, 2010, "Leader-member exchange and affective organizational commitment: The contribution of supervisor's organizational embodiment". The Journal of Applied Psychology, 9(5), 1085–1103. |

| [] | Hayes A.F, 2013, "“An Introduction to mediation, moderation and conditional process analysis: A regression-based approach”", New York: Guilford Press. |

| [] | Mathieu J.E., Farr J.L, 1991, "Further evidence for the discriminant validity of measures of organizational commitment, job involvement, & job satisfaction". Journal of Applied Psychology, 76(1), 127–133. DOI:10.1037/0021-9010.76.1.127 |

| [] | Mayer R.C., Gavin M.B, 2005, "Trust in management and performance: who minds the shop while the employees watch the boss?". ”. Academy of Management Journal, 48(5), 874–888. DOI:10.5465/AMJ.2005.18803928 |

| [] | McAllister D.J, 1995, "Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations". Academy of Management Journal, 38(1), 24–59. DOI:10.2307/256727 |

| [] | Morrison E.W., Robinson S.L, 1997, "When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops". Academic of Management Review, 22(1), 226–256. |

| [] | Ng K.Y., Chua R.Y. J, 2006, "Do I Contribute more when I trust more? Differential effects of cognition- and affect-based trust,". Management and Organization Review, 2(1), 43–66. |

| [] | Sluss D.M., Ployhart R.P., Cobb , M.G. Ashforth and B.E , 2012, "Generalizing newcomers’ relational and organizational identifications: processes and prototypicality". Academy of Management Journal, 55(4), 949–975. DOI:10.5465/amj.2010.0420 |

| [] | Robinson S.L, 1996, "Trust and breach of the psychological contract". Administrative Science Quarterly, 41, 574–599. DOI:10.2307/2393868 |

| [] | Robinson S.L., Bennett R.J, 1995, "A typology of deviant workplace behaviors: A multi-dimensional scaling study". Academy of Management Journal, 38(2), 555–572. DOI:10.2307/256693 |

| [] | Robinson S.L., Kraatz M.S. and Rousseau D.M, 1994, "Changing obligations and the psychological contract: A longitudinal study". Academy of management Journal, 37(1), 137–152. DOI:10.2307/256773 |

| [] | Robinson S.L., Morrison E.W., 2000, "The development of psychological contract breach and violation:a longitudinal study". Journal of Organizational Behavior, 21(5), 525–546. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1379 |

| [] | Rousseau,D. M. Psychological contracts in organizations. Thousand Oaks,1995. |

| [] | Rousseau D.M., 1998, "The ‘problem’ of the psychological contract considered". Journal of Organizational Behavior, 19(1), 665–671. |

| [] | Shoss M.K., Eisenberger R., Restubog S.L. and Zagenczyk T.J., 2013, " Blaming the organization for abusive supervision: The roles of perceived organizational support and supervisor's organizational embodiment". . Journal of Applied Psychology, 98(1), 158–168. DOI:10.1037/a0030687 |

| [] | Tepper B.J., Henle C.A., Lambert L.S. and Giacalone R.A., 2008, "Abusive supervision and subordinates’ organization deviance". Journal of Applied Psychology, 93(4), 721–732. DOI:10.1037/0021-9010.93.4.721 |

| [] | Zhao H., Wayne S.J., Glibkowski B.C. and Bravo J, 2007, "The impact of psychological contract breach on work-related outcomes: A meta analysis". Personnel Psychology, 60, 647–680. DOI:10.1111/peps.2007.60.issue-3 |

| [] | 陈瑞、郑毓煌、刘文静, 2014, 《中介效应分析:原理、程序、Bootstrap方法及其应用》, 《营销科学学报》, 第 4 期。 |

| [] | 储小平、李怀祖, 2003, 《信任与家族企业的成长》, 《管理世界,》, 第 6 期。 |

| [] | 梁建, 2014, 《道德领导与员工建言:一个调节-中介模型的构建与检验》, 《心理学报》, 第 2 期。 |

| [] | 雷丁(G.Redding), 1993, 《海外华人企业家的管理思想——文化背景与风格》. 海.三联图书出版社. |

| [] | 郑伯埙, 2005,《华人领导:理论与实际》,台北,桂冠图书股份有限公司。 |