小微企业在缓解就业压力、刺激经济发展、推动技术创新以及促进产业结构调整等方面都起到积极作用。尽管政府不断加大对小微企业的扶持力度, 但是目前新创小微企业依然面临着自身实力不足、市场地位较低、资源约束加重等问题, 单纯依靠技术模仿、降低成本、薄利多销等手段来维持企业生存, 企业的成长后劲不足, 市场竞争力不强。因此, 如何推动新创小微企业实现健康快速成长成为亟待解决的问题。根据社会网络理论, 创业者的外部关系网络是获取创业资源的关键渠道, 新企业从创建到成长的过程中需要借助各种关系活动的帮助(Slotte-Kock和Coviello, 2010), 尤其在中国转型背景下, 网络嵌入对于创业活动起到特殊的重要作用(朱秀梅和李明芳, 2011)。网络嵌入能够有效促进创业者与其他网络成员进行信息交流和知识共享, 实现资源的传递和能力的互补, 从而克服“新生劣势”所带来的创业壁垒, 对于内部资源匮乏的新创小微企业来说意义更加重大。

现有研究已经证实, 企业嵌入于外部各种与其存在相关联系的关系网络之中, 并且网络嵌入特征影响着企业获取网络资源的数量和质量(McEvily和Marcu, 2005;Hallen, 2008)。Warren(2004)在其研究中指出, 小微型企业能否生存主要决定于其对外部关系网络的开发和管理。谢雅萍和黄美娇(2014)也认为, 小微企业创业者借助关系网络可以进行创业学习和提高创业能力, 进而实现创业成功。总结以往文献我们发现, 虽然学者们肯定了创业者及新创企业的外部关系网络在获取资源、提升绩效等方面所扮演的重要角色, 但是大多数研究忽略了创业阶段的差异性, 较少从创业过程视角来考察网络嵌入对不同阶段创业绩效的作用特征, 影响了研究的解释力。这里需要强调的是, 创业者所嵌入的外部网络呈现出动态演化的规律(庄晋财等, 2012), 正是网络嵌入特征的动态性保证了资源供给并支撑了新企业的创建与发展, 但是以往研究较少关注网络嵌入的演化过程及所产生的动态影响(Jack等, 2008;朱秀梅和李明芳, 2011)。由于新创小微企业抗风险能力较差, 外部网络的变动会对企业资源获取和创业绩效产生较大影响, 因此我们应当对网络嵌入与新创小微企业成长之间的动态关系给予充分关注。

那么, 网络嵌入在创业各阶段具有怎样的作用?不同网络嵌入类型所起的作用存在怎样的差异?在整个创业过程中, 企业的“网络化成长”又呈现怎样的发展趋势?对于这些问题的深入思考有助于我们把握网络嵌入动态演化的规律性, 从而知道如何根据不同创业阶段的特点和需要来有针对性地提高网络嵌入水平。为此, 本文从过程视角出发, 利用对217家新创小微企业的问卷调查数据实证研究网络嵌入对新创小微企业绩效的影响及其阶段性差异, 以期指导创业者通过动态调整网络关系和网络结构来提高网络嵌入效果, 进而有效克服资源约束和改善企业绩效。

二、 理论回顾与研究假设 (一) 理论回顾新经济社会学代表Granovetter(1985)在《经济行为与社会结构:嵌入性问题》一文中提出, 个体的经济行为是嵌入其社会结构中的。随后学者们开始引入社会网络理论进行创业研究, 然而对于网络嵌入的作用却形成了两种相反的观点。一些学者认为网络关系有助于创业资源的获取, 能够有效促进创业成长。创业者通过网络嵌入能以较低的成本获取关键资源, 尤其是难以通过市场渠道取得的稀缺性资源, 从而为企业带来独特的竞争优势和良好的企业绩效(例如Watson, 2007;李新春和刘莉, 2009;董保宝和周晓月, 2015)。另一方面, 也有学者认为网络嵌入与企业销售或利润的增长并不存在线性的正相关关系。例如, Butler等(2003)曾指出, 企业家的外部关系网络对新创企业没有显著影响;Witt(2007)的研究则发现, 网络规模、多元化和联系强度与企业的存活和成长呈倒U型关系。

由此可见, 现有研究围绕网络嵌入与新创企业绩效的关系得出了自相矛盾的结论, 形成了有关网络嵌入作用的悖论。究其原因, 学者们在分析网络嵌入对创业的影响时, 忽略了网络嵌入特征的动态演变, 研究大多只从创业绩效的“最终效果”入手, 而并未对企业的“阶段性效果”加以细致分析。本文认为, 企业是存在生命周期的, 整个创业过程包含了不同发展阶段, 企业在不同阶段所面临的任务具有一定差别, 处于某一特定阶段的企业对不同类型资源也有其相应的需求偏好, 因此网络嵌入所发挥的作用在创业各个阶段是存在很大差异的, 例如Watson(2007)研究发现, 网络强度对企业存活的作用较强, 而网络规模对企业成长的影响更大。可见, 创业过程的阶段特征在一定程度上会影响网络嵌入在不同创业阶段的作用, 仅仅用新创企业某一特定阶段的分析结果来说明网络嵌入对整个创业过程的影响, 必然会得到以偏概全的结论, 从而影响到研究结果的可信度。基于此, 本文参考Littunen等(2000)、蔡莉和单标安(2010)等学者的研究, 将创业过程按企业年龄分为创建期(3年以内)、存活期(4-6年)和成长期(7-8年)三个阶段, 在此基础上来考察网络嵌入对不同阶段创业绩效所起作用及其差别。

根据以往学者们的观点, 网络嵌入可以分为“关系型嵌入”和“结构型嵌入”(Granovetter, 1985)。关系型嵌入强调彼此间的关系强度、信任程度和互惠情况, 创业者的关系型嵌入使新企业通过交流互动、信息共享及共同解决问题等机制与外界加强信任、合作与互惠(McEvily和Marcus, 2005), 不仅能有效避免短期机会主义行为, 同时也有利于降低交易成本和提高资源获取效率。尤其是在中国“关系”文化的熏陶下, 网络中的每个主体都是按照关系的亲疏将其他网络成员安排在不同的位置上, 并按照彼此关系的远近来决定给予资源的类型和数量。创业者依靠与其他网络成员进行高频率接触、深度沟通以及亲密的交往互动, 形成并加强彼此间的信任, 通过建立这种信任关系来实现关系型嵌入。这要求创业者既要依赖亲朋好友的情感信任以获取初始的创业资源, 也要在业务上通过不断的重复交易与商业互惠来增进合作伙伴关系, 强化认知信任(或称计算信任)。信任可以提高网络成员间的资源交换意愿, 减少交易中的机会主义, 更重要的是, 它能够降低市场条件下不完全契约的履约监管成本(庄晋财等, 2012), 提高关系型嵌入在获取网络资源过程中的有效性。较高的关系型嵌入水平意味着创业者与网络成员的关系质量较高, 也意味着创业者更容易撬动网络关系中蕴含的资源。

结构型嵌入则强调网络参与者在网络中的位置, 关注行动者与其他网络节点之间的关系所折射出来的社会结构以及这种结构的形成和演变趋势(张利斌等, 2012)。由于网络成员是有差别地占有各类资源, 成员间联结所构成的网络结构以及自身在网络中的地位势必成为影响企业获得资源数量和质量的关键因素。创业者可以通过提升网络地位和占据“结构洞”等途径来实现结构型嵌入。网络地位的提升可以分为横向(由边缘向中心位置靠近)和纵向(由低层次向高层次跃迁)两类, 占据“结构洞”则是指创业者通过在不同类型且互不联系的网络节点之间搭建“桥梁”, 以便控制节点间资源的传递。对于新创小微企业来说, “小”和“新”使得创业者需要积累企业信誉, 获得“组织合法性”, 使其他网络位置更加优越的节点愿意提供支持或者与之建立合作关系, 从而改善网络位置。优越的网络位置可以增大创业者搜索到所需创业资源的机会, 减少资源冗余, 由此推之, 结构型嵌入能够确保所获取资源的价值和多样性。

本文进一步认为, 网络成员间的互动关系以及由此塑造的网络结构会随着创业活动的演进呈现出不同特征, 关系型嵌入与结构型嵌入对创业绩效的作用及其阶段性差异是通过影响创业者在不同阶段对短缺资源的搜索和获取, 进而间接影响到创业绩效。接下来, 本文将从关系型嵌入和结构型嵌入这两个维度来具体分析网络嵌入对创业绩效的动态影响。

(二) 研究假设 1. 企业创建期的网络嵌入与创业绩效首先, 创业者需要充足的信息来识别和开发合适的创业机会, 并充分运用各类资源将构想变为现实, 创立新企业。Marie等(2008)认为, 网络关系提供的可靠信息以及交往中形成的共同语言和准则影响着创业者对机会的认知和开发, 进而对创业进程产生影响。在企业创建阶段, 创业者的家人、亲朋好友基于情感信任会给予创业者最主要的支持, 创业者利用这种“表达型关系”能够获得基本的创业资源, 如资金、精神支持、人力、客户和订单等, 而这些资源对企业创建活动能起到很大的作用。资金支持能够缓解创业者的资金压力, 弥补正规金融的缺位(马光荣和杨恩艳, 2011);血缘、亲缘给予的情感支持也与创业绩效显著正相关(Bruderl和Presisenorfer, 1998);家人和亲朋好友往往还是企业最忠诚的员工;最初的客户和订单帮助新企业维持生产运营。另外, 创业者还可以凭借这些强联系积极开发新的“工具型关系”以满足后期发展需要。

新创小微企业面临着新生劣势和规模劣势, 通过创业网络的结构型嵌入, 创业者能够突破企业边界, 在更广阔的范围内去寻求发展机会和外部支持, 并通过占据有利的网络位置来获取所需的网络资源, 实现企业绩效的提升。创业者与外部网络成员间的联系数量越多, 网络密度就越大, 当然网络内部资源的传递渠道也就越多, 降低了企业的交易难度和成本。窦红宾和王正斌(2011)提出, 位于网络中心位置的企业有机会接触更多的信息, 也容易汇聚不同的互补性资源, 从而促进企业成长。

当然, 对于刚刚创立的新企业, 创业网络尚未发展成熟, 企业的新生弱势使得创业者难以迅速嵌入更广阔的产业组织, 因而这一阶段的发展主要依靠创业者的熟人关系, 据此可以推断, 关系型嵌入对创建期企业绩效产生的影响更大。基于以上分析, 本文提出如下假设:

H1a在企业创建期, 关系型嵌入与创业绩效正相关;

H1b在企业创建期, 结构型嵌入与创业绩效正相关;

H1c在企业创建期, 关系型嵌入的作用比结构型嵌入更大。

2. 企业存活期的网络嵌入与创业绩效企业跨入存活期后需要更多的资金、业务和专业技术上的支持, 原来那些强关系所提供的资源有限, 逐渐不能满足企业需求, 因此创业者开始增加网络活动和投入, 扩大网络规模, 来克服自身资源禀赋不足的缺陷。Bruderl和Presisenorfer(1998)研究发现网络化程度与创业绩效显著正相关, 从网络中获得支持可以提升新创企业存活和销售额增长的机率。Littunen(2000)也指出企业能否存活很大程度上受创业者网络利用能力的影响, 创业者网络能力较弱会降低企业存活的可能性。在存活期, 创业者试图稳定企业的生产规模与收益来源并努力拓宽销售渠道, 由于该阶段更加强调与网络成员的双边关系, 通过与网络成员持续不断的交往, 创业者能够获得更多的承诺与互惠。

从结构性视角来说, 占据优越的网络位置有利于资源获取, 创业者越接近网络的中心位置越容易获得更多的关键信息, 从而抵御市场的不确定性、降低经营风险。除了网络位置, 网络异质性和网络密度也是社会网络结构中的重要特征, 成员的异质性在这一阶段能够有效克服所获得资源的冗余性, 而网络密度能够使网络成员间的交易和互动更加容易(左晶晶和谢晋宇, 2013), 资源交换效率的提高, 有助于新企业渡过存活期。

随着企业逐渐站稳脚跟, 创业者开始通过银行等金融机构获得资金支持, 并与上下游企业、中介组织(如行业协会、当地商会), 甚至高校或科研机构等建立相应的商业网络或知识网络。但是, 由于新建立的创业网络较为稀疏, 结构优势难以发挥, 而关系型嵌入是基于相互间的信任和互惠, 创业者从这些稳定关系中获取相关信息和资源的难度较小, 所以在这一阶段, 与其他成员联系的频率和关系亲密度仍然是影响创业绩效的主要因素。基于以上分析, 本文提出如下假设:

H2a在企业存活期, 关系型嵌入与创业绩效正相关;

H2b在企业存活期, 结构型嵌入与创业绩效正相关;

H2c在企业存活期, 关系型嵌入的作用比结构型嵌入更大。

3. 企业成长期的网络嵌入与创业绩效企业步入成长期后的目标从以生存为主转向追求自身发展, 创业者在这一阶段需要通过网络关系开发新的商业机会或通过合作研发新的产品, 打开新市场以寻求新的利润增长空间, 因而必须抛开对于个人关系网络的依赖性(Leung等, 2006), 转而重点加强与外部组织的联系, 巩固正式关系网络以增加对多样化资源的获取。通常来讲, 关系网络的规模越大, 即认识或保持联系的网络成员越多, 获得资源的机会和数量也就越多, 从而改善和优化成长绩效。Lee(2001)研究发现, 网络规模和沟通频率都与创业企业的销售和利润正相关。并且, 与其他网络成员的关系越紧密, 越容易以较低的代价获得所需资源, 对于知识、技能等隐性资源的获取更是如此。

创业者经过之前的关系开发和沟通互动, 已经积累了一定的企业资源, 因而在该阶段, 他们会根据获取资源的难易程度和渠道成本来进行网络治理和关系调整, 淘汰那些成本高、质量差的资源来源, 并逐渐强化对关键网络节点的联系, 以构建未来获取创业资源的结构化机制(Smith和Lohrke, 2008;Welter, 2012)。Ostgaard和Birley(1996)关于创业网络对新创企业成长绩效影响的研究表明, 结识银行、咨询机构等各种职业单位的网络成员, 可以不断增加异质性资源的获取, 这会对创业绩效, 尤其是对成长绩效起到极大的促进作用。另一方面, 创业者缩短与社会网络之间的二元距离, 能够提升或维持自己在网络中的地位, 以保证从层级化的网络结构中获益(王涛和罗仲伟, 2011)。

此阶段, 创业者原来的个人关系基本会被组织间的正式关系所取代, 不过此时组织间关系的信任基础还不坚固, 使得关系型嵌入的效果不明晰, 而不断复杂化的网络关系使得网络结构型嵌入的影响得到凸显。基于以上分析, 本文提出如下假设:

H3a在企业成长期, 关系型嵌入与创业绩效正相关;

H3b在企业成长期, 结构型嵌入与创业绩效正相关;

H3c在企业成长期, 结构型嵌入的作用比关系型嵌入更大。

三、 实证分析 (一) 数据来源本文的数据来自江苏大学创业与区域发展研究所对江苏、安徽、江西与河南四个省份的实地调研, 对这四省的调查共发放问卷250份。目标调查对象为新创小微企业, 特对新创小微企业做如下界定:(1)成立时间在8年以内, (2)营业收入在2000万以下, (3)员工人数在200人以下。依据以上三项条件对调查样本进行筛选, 剔除信息不完整和回答存在明显矛盾的无效问卷, 最终共获得有效问卷217份, 问卷有效率达86.8%。根据上文对创业阶段的划分, 受访企业中有72家企业处于创建期, 88家企业处于存活期, 57家企业处于成长期。从样本特征分布情况来看, 创业者以男性为主, 有155人, 占71.4%;年龄上, 处于35~45岁年龄段的创业者人数最多, 有94人, 占43.3%;企业规模集中在50人以下, 共有183家, 占84.3%。

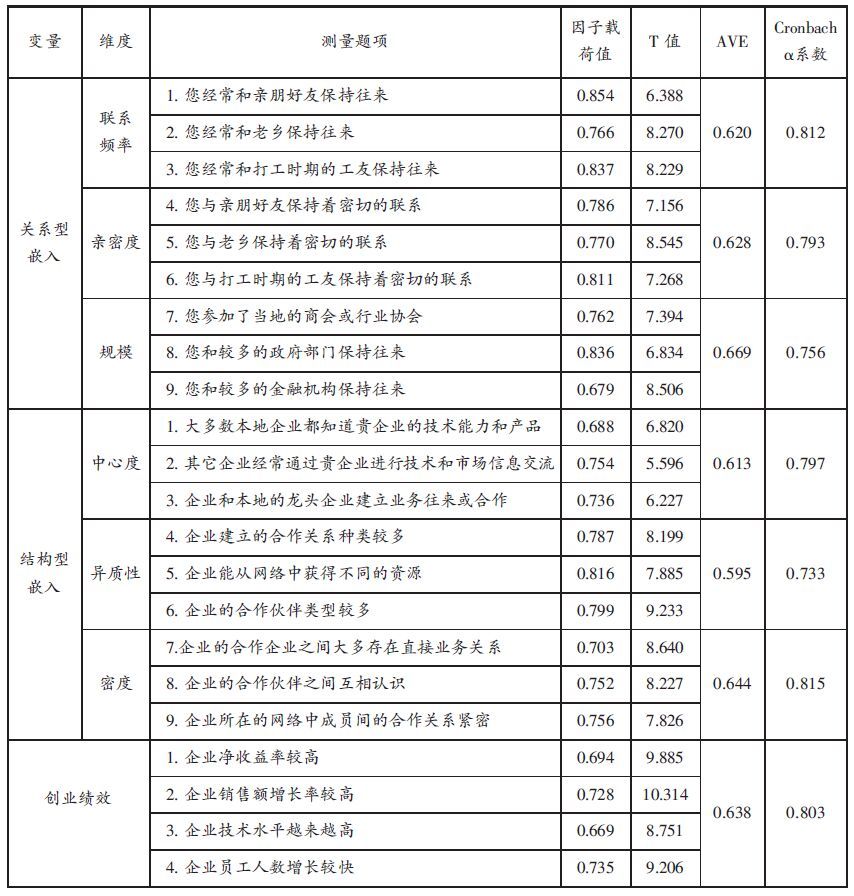

(二) 变量测量本文的测量题项主要取自以往学者们使用过的研究量表, 并结合新创小微企业的特点做了微调。问卷采用李克特5点计分法, “5”表示完全同意题项的描述, “1”表示完全不同意题项的描述。具体测量题项如表 1所示。

| 表 1 各变量的信度效度检验 |

对网络嵌入的测量从关系型嵌入和结构型嵌入两个维度来考察。(1)关系型嵌入。Tan等(2009)研究发现, 在中国情境下, 网络关系更加强调关系的亲密性, 蔡莉等(2010)提出网络关系包含关系强度和网络规模两个方面。据此, 本文从关系亲密度、联系频率和网络规模三个维度来研究网络关系型嵌入。(2)结构型嵌入。本研究主要参考窦红宾和王正斌等(2011)的研究量表, 从网络中心度、异质性和密度这三个维度来考察。

2. 因变量:创业绩效本研究对创业绩效的测量主要参考蔡莉和单标安(2010)等学者的研究量表, 从企业盈利性和成长性两方面设计测量题项。考虑到新创小微企业一般财务制度还不够完善, 对其客观财务绩效的获得比较困难, 故测量题项均利用创业者的主观评价来判断其创业绩效, 具体测量题项如表 2所示。

3. 控制变量与调节变量参考以往学者们的相关研究, 本文从创业者和新创企业这两个层面来选择控制变量, 将创业者的年龄、学历(1=初中及以下, 2=高中或中专, 3=大专及以上)和企业规模(员工人数)作为控制变量, 这些控制变量都可能对创业绩效带来不同程度的影响。此外, 本文还将企业年龄作为调节变量, 以考察网络嵌入与创业绩效关系的动态性。

(三) 数据分析 1. 信度和效度检验本文运用SPSS18.0对各个变量进行信度检验和探索性因子分析, 检验结果见表 1。信度检验采用Cronbach’s α值进行判断, 数据统计得到的各变量Cronbach’s α系数均大于0.7, 说明通过信度检验。

从聚合效度和区分效度两个方面对量表效度进行检验。其中, 聚合效度采用因子载荷值、平均提取方差值(简称AVE)和T值来检验。表 1中, 所有变量的AVE均大于或接近0.6、各测量题项的因子载荷值均大于0.5、T值也都显著大于2(P<0.01), 说明本研究所使用的量表具有较好的聚合效度。若所有变量的AVE值均大于变量之间相关系数的平方, 即AVE的平方根大于变量间的相关系数, 则可以认为测量量表具有良好的区分效度。表 2的分析结果显示, 对角线上的各变量AVE平方根均大于同行同列的变量间相关系数, 说明该量表具有良好的区分效度。

| 表 2 样本描述性统计与变量间相关系数 |

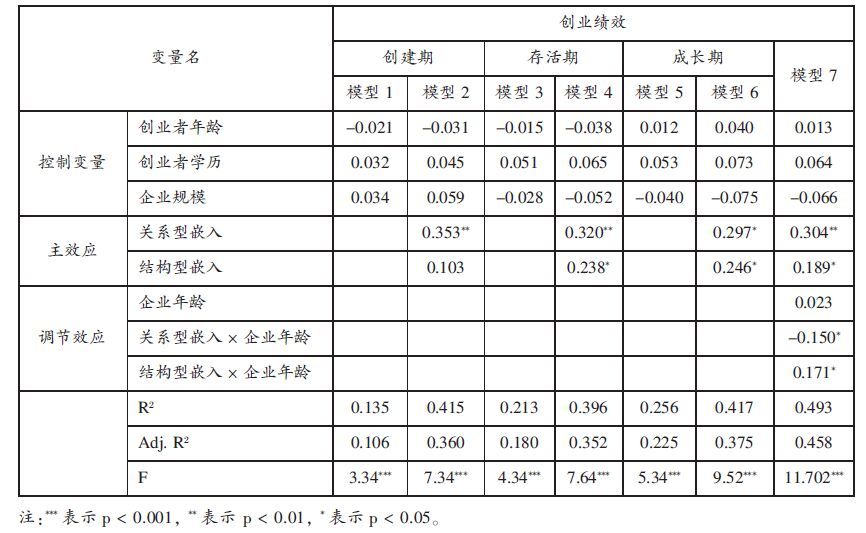

本文采用回归分析的统计方法来检验关系型嵌入和结构型嵌入对新创小微企业绩效的影响。模型1、模型3和模型5分别以创建期、存活期和成长期的企业绩效为因变量, 以创业者年龄、学历和企业规模作为控制变量, 对控制变量与因变量进行回归分析。模型2、模型4、模型6分别以创建期、存活期和成长期的企业绩效为因变量, 以创业者年龄、学历和企业规模为控制变量, 以关系型嵌入和结构型嵌入为自变量进行回归分析。在此基础上, 为了考察企业年龄在网络嵌入影响创业绩效过程中的调节效应, 模型7引入企业年龄作为调节变量, 对整个样本进行回归分析。检验结果如表 3所示。

| 表 3 创建期、存活期和成长期的回归分析结果 |

由表 3的回归分析结果可知, 在创建期, 将自变量引入回归模型后, 整体拟合优度R2由13.5%增加到41.5%, 模型拟合度显著提高, 且方差分析显著(F=7.34, P<0.001), 表明模型2新纳入的关系型嵌入和结构型嵌入两个变量具有很强的解释力。在存活期, 将自变量引入回归模型后, 整体拟合优度R2由21.3%增加到39.6%, 模型拟合度显著提高, 且方差分析显著(F=7.64, P<0.001), 表明模型4新纳入的关系型嵌入和结构型嵌入两个变量具有很强的解释力。在成长期, 将自变量引入回归模型后, 整体拟合优度R2由25.6%增加到41.7%, 模型拟合度显著提高, 且方差分析显著(F=9.52, P<0.001), 表明模型6新纳入的关系型嵌入和结构型嵌入两个变量具有很强的解释力。

在模型2中, 关系型嵌入与创业绩效显著正相关(β=0.353, P<0.01), 结构型嵌入与创业绩效则不相关(P>0.05), 关系型嵌入对创业绩效的影响大于结构型嵌入, 且差异性显著(T=9.882, P<0.01), 因此H1a、H1c通过检验, 而H1b未通过检验。说明在创建期阶段, 关系型嵌入程度越高, 创业绩效越好, 并且结构型嵌入对创业绩效的影响不显著, 关系型嵌入在这一阶段发挥着主要作用。小微企业创业者在创业初期的商业信用积累不足, 主要依靠家人、亲朋好友以及老乡的支持, 与网络成员的关系强度起到至关重要的作用, 另一方面, 创业初期的外部网络结构简单也使得结构型嵌入的影响较弱。在模型4中, 关系型嵌入与创业绩效显著正相关(β=0.320, P<0.01), 结构型嵌入与创业绩效显著正相关(β=0.238, P<0.05), 关系型嵌入对创业绩效的影响大于结构型嵌入, 且差异性显著(T=6.406, P<0.05), 因此H2a、H2b、H2c均通过检验。说明在存活期阶段, 关系型和结构型嵌入均能促进创业绩效, 其中关系型嵌入在该阶段对创业绩效的贡献更大。在模型6中, 关系型嵌入与创业绩效显著正相关(β=0.297, P<0.05), 结构型嵌入与创业绩效显著正相关(β=0.246, P<0.05), 但是关系型嵌入与结构型嵌入对创业绩效影响的差别不显著(T=2.083, P>0.05), 因此H3a、H3b通过检验, 而H3c未通过检验。说明在成长期阶段, 关系型和结构型嵌入均能促进创业绩效, 就差异显著性来说, 两者的贡献并没有明显的差别。

根据模型7的分析结果可以看出, 企业年龄在关系型嵌入对创业绩效的影响中起到显著的负向作用(β= -0.150, P<0.05), 据此认为在整个创业过程中, 关系型嵌入对创业绩效的作用逐渐减小。随着企业的发展, 创业者的外部网络关系日益丰富, 受到时间和精力的限制, 很难与网络节点保持较高的联系频率, 也开始更多地依靠“弱关系”来获取信息等资源, “强关系”的优势开始弱化。而企业年龄在结构型嵌入对创业绩效的影响中起到显著的正向作用(β=0.171, P<0.05), 说明随着企业成长, 结构型嵌入对创业绩效的作用不断增强。小微企业创业者在企业初创阶段的外部关系结构并不复杂, 网络成员的类型和数量较少, 即使处于有利位置也难以发挥结构优势。但是随着企业实力的增强, 网络规模日益扩大, 网络结构日趋复杂, 创业者在网络中的位置直接关系到稀缺资源的获取以及企业在交易中的话语权, 对企业成长的作用便开始凸显。

四、 结论与启示“网络分析范式”已成为解释创业绩效差异的重要工具, 但是以往研究却忽略了创业阶段的差异性。为此, 本文基于创业过程视角探讨了在不同创业阶段, 网络嵌入对新创小微企业绩效的影响及其差异。我们认为, 创业者通过外部网络的有效嵌入来获取必要的资源支持, 进而影响创业绩效, 并且关系型嵌入和结构型嵌入对创业绩效的影响效果会随着创业演进呈现阶段性差异。运用回归分析方法, 对217家新创小微企业的问卷调查结果进行实证分析, 结果表明:关系型嵌入对新企业成长的作用具有稳健性与强效性, 而结构型嵌入仅在特定阶段有效。具体来说, 在创建期, 由于企业的新生性, 创业者难以改善关系网络的结构特征, 网络嵌入以关系型嵌入为主, 主要依靠家人和亲朋好友的信任和支持来推动新企业的创建。而在存活期, 创业者必须嵌入到商业网络等正式的组织网络中获取更多的资源, 以保证企业能够生存下来, 这一阶段的网络主体开始多元化, 但是网络结构依然较为简单, 因而关系型嵌入仍然起着主要作用。到了成长期, 新企业具有了一定的声誉和资源积累, 创业者的关系网络也趋于复杂, 关系型嵌入与结构型嵌入都会积极影响创业绩效。但有趣的是, 研究发现在这一阶段, 结构型嵌入与关系型嵌入“平分秋色”, 对创业绩效的影响并没有显著的差异。对此我们认为, 可能是新创小微企业一般规模不大、市场地位偏低, 难以实现向更优越的网络位置迁移, 因而限制了结构型嵌入本应当发挥的主要作用。最后, 我们还发现, 在整个创业过程中, 企业年龄在关系型嵌入对创业绩效的影响中起到了负向的调节作用, 而在结构型嵌入对创业绩效的影响中则起到了正向的调节作用。从动态性的角度来说就是, 对于新创小微企业的成长, 关系型嵌入起到的作用呈减小的趋势, 而结构型嵌入起到的作用呈增大的趋势。

本文的贡献主要体现在:第一, 围绕网络嵌入与创业绩效的关系, 对现有研究成果(如Lee, 2001;Watson, 2007;左晶晶和谢晋宇, 2013)进行了拓展, 强调网络嵌入对创业绩效影响的阶段性差异, 即从过程视角探究新创小微企业网络嵌入特征的演化及其在不同创业阶段对创业绩效的影响, 实证结果部分回应了理论界对网络嵌入与创业绩效关系的争论。第二, 阐明了不同网络嵌入类型通过促进创业资源获取进而影响创业绩效的机制。尽管Granovetter(1985)等学者提出了关系型嵌入与结构型嵌入的划分方式, 但相关研究并没有进一步分析这两种网络嵌入方式分别是如何影响到创业行为和创业绩效的, 本文对此做了一些突破, 指出关系型嵌入主要依靠关系背后的信任来促进网络资源获取, 而结构型嵌入主要依靠网络位置的改善来影响创业者对网络资源的获取效果。此外, 通过具体分析在各个创业阶段, 两类网络嵌入对创业绩效影响的差异性, 我们可以知道处于不同阶段的创业者应当强化哪一类网络嵌入来提升创业绩效, 从而为其改善网络嵌入的有效性指明了方向。第三, 引入企业年龄作为调节变量来揭示网络嵌入对创业绩效影响的动态性。这也是对朱秀梅和李明芳(2011)指出的“目前基于创业网络动态作用的实证研究, 尤其是针对转型经济情境的研究还不多见”进行了有效补充。由本文的实证结果可知, 新创企业绩效对关系型嵌入的依赖会随着企业年龄的增长不断减弱, 而对结构型嵌入的依赖则相应增强。这一结论有利于我们更加直观地把握新创小微企业“网络化成长”的内在规律性。

根据本文分析结果, 可以得到如下两点启示:第一, 小微企业创业者应当重视网络关系的作用, 开发和经营好外部关系网络, 促进互补性资源的传递。创业者要珍惜那些经受过实践检验的人情和交情, 不能将联系仅仅停留在供需型或交易型关系, 而是要增加投入, 在平时的往来中培养共享的认知和规范, 形成共同的愿景, 在业务交往基础上建立友谊, 将契约关系转变为合作伙伴关系。第二, 创业者应当合理规划网络结构, 从长期发展的角度出发, 动态调整或重塑网络结构。一方面, 创业者需要不断提升网络能力, 注重社交圈的多元化, 努力嵌入到更高层次的网络中。另一方面, 创业者要努力占有“结构洞”, 提高自己在网络中的“位势”, 以便前瞻性地选择关键网络节点来满足自身在不同阶段的资源需求。当然, 创业者也要有意识地规避网络嵌入过度所带来的负面效应。

| [] | Bruderl J., Preisendorfer P., 1998, "Network Support and the Success of Newly Founded Businesses". Small Business Economies, 3(10), 213–225. |

| [] | Butler J E. Brown B., Chamornmarn W., 2003, "Informational Networks, Entrepreneurial Action and Performance". Asia Pacific Journal of Management, 20(2), 151–174. DOI:10.1023/A:1023808415402 |

| [] | Granovetter M S., 1985, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness". American Journal of Sociology, 91(3), 481–510. DOI:10.1086/228311 |

| [] | Hallen B L., 2008, "The Causes and Consequences of the Initial Network Positions of New Organizations: From Whom Do Entrepreneurs Receive Investments". Administrative Science Quarterly, 53(4), 685–718. DOI:10.2189/asqu.53.4.685 |

| [] | Jack S., Dodd S and Anderson A., 2008, "Change and the Development of Entrepreneurial Networks over Time: A Process Perspective". Entrepreneurship and Regional Development, 20(5), 125–159. |

| [] | Lee D Y., 2001, "The Effects of Entrepreneurial Personality Background and Network Activities on Venture Growth". Journal of Management Studies, 38(4), 583–602. DOI:10.1111/1467-6486.00250 |

| [] | Leung A., Zhang J. and Wong P K., 2006, "The Use of Networks in Human Resource Acquisition for Entrepreneurial Firms: Multiple ‘Fit’ Considerations". Journal of Business Venturing, 21(5), 664–686. DOI:10.1016/j.jbusvent.2005.04.010 |

| [] | Littunen H., 2000, "Networks and Local Environmental Characteristics in the Survival of New Firms". Small Business Economics, 15(1), 59–71. DOI:10.1023/A:1026553424833 |

| [] | Marie D., Carolis D., Litzky B E. and Eddleston K A., 2008, "Why Networks Enhance the Progress of New Venture Creation: The Influence of Social Capital and Cognition". Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 527–545. |

| [] | McEvily B., Marcus A., 2005, "Embedded Ties and the Acquisition of Competitive Capabilities". Strategic Management Journal, 26, 1033–1055. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266 |

| [] | Ostgaard T A., Birley S., 1996, "New Venture Growth and Personal Networks". Journal of Business Research, 36(1), 37–50. DOI:10.1016/0148-2963(95)00161-1 |

| [] | Slotte-Kock S., Coviello N., 2010, "Entrepreneurship Research on Network Processes: A Review and Ways Forward". Entrepreneurship Theory and Practice, 34(1), 31–57. DOI:10.1111/etap.2010.34.issue-1 |

| [] | Smith A., Lohrke T., 2008, "Entrepreneurial Network Development: Trusting in the Process". Journal of Business Research, 61(4), 315–322. DOI:10.1016/j.jbusres.2007.06.018 |

| [] | Tan J., Yang J. and Veliyath R., 2009, "Particularistic and System Trust among Small and Medium Enterprises: A Comparative Study in China’s Transition Economy". Journal of Business Venturing, 24(6), 544–557. DOI:10.1016/j.jbusvent.2008.05.007 |

| [] | Warren L., 2004, "A Systemic Approach to Entrepreneurial Learning: An Exploration Using Storytelling". Systems Research and Behavioral Science, 21(1), 3–16. DOI:10.1002/sres.543 |

| [] | Watson J., 2007, "Modeling the Relationship Between Networking and Firm Performance". Journal of Business Venturing, 22(6), 852–874. DOI:10.1016/j.jbusvent.2006.08.001 |

| [] | Welter F., 2012, "All You Need Is Trust?". A Critical Review of the Trust and Entrepreneurship Literature”. International Small Business Journal, 30(3), 193–212. |

| [] | Witt P., 2004, "Entrepreneurs’ Networks and the Success of Start-ups". Entrepreneurship&Regional Development, 16(5), 391–412. |

| [] | 蔡莉、单标安、刘钊、郭洪庆, 2010, 《创业网络对新企业绩效的影响研究——组织学习的中介作用》, 《科学学研究》, 第 10 期, 第 1592–1599 页。 |

| [] | 蔡莉、单标安, 2010, 《创业网络对新企业绩效的影响——基于企业创建期、存活期及成长期的实证分析》, 《中山大学学报(社会科学版)》, 第 4 期, 第 189–196 页。 |

| [] | 董保宝、周晓月, 2015, 《网络导向、创业能力与新企业竞争优势—— —个交互效应模型及其启示》, 《南方经济》, 第 1 期, 第 37–53 页。 |

| [] | 窦红宾、王正斌, 2011, 《网络结构对企业成长绩效的影响研究——利用性学习、探索性学习的中介作用》, 《南开管理评论》, 第 3 期, 第 15–25 页。 |

| [] | 李新春、刘莉, 2009, 《嵌入性——市场性关系网络与家族企业创业成长》, 《中山大学学报(社会科学版)》, 第 3 期, 第 190–202 页。 |

| [] | 马光荣、杨恩艳, 2011, 《社会网络、非正规金融与创业》, 《经济研究》, 第 3 期, 第 83–94 页。 |

| [] | 王涛、罗仲伟, 2011, 《社会网络演化与内创企业嵌入——基于动态边界二元距离的视角》, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 89–99 页。 |

| [] | 谢雅萍、黄美娇, 2014, 《社会网络、创业学习与创业能力——基于小微企业创业者的实证研究》, 《科学学研究》, 第 3 期, 第 400–409 页。 |

| [] | 张利斌、张鹏程、王豪, 2012, 《关系嵌入、结构嵌入与知识整合效能:人—环境匹配视角的分析框架》, 《科学学与科学技术管理》, 第 5 期, 第 78–83 页。 |

| [] | 庄晋财、沙开庆、程李梅、孙华平, 2012, 《创业成长中双重网络嵌入的演化规律研究——以正泰集团和温氏集团为例》, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 122–134 页。 |

| [] | 朱秀梅、李明芳, 2011, 《创业网络特征对资源获取的动态影响——基于中国转型经济的证据》, 《管理世界》, 第 6 期, 第 105–115 页。 |

| [] | 左晶晶、谢晋宇, 2013, 《社会网络结构与创业绩效——基于270名科技型大学生创业者的问卷调查》, 《研究与发展管理》, 第 3 期, 第 64–73 页。 |