新古典范式长期占据经济学的主流位置,皆因其理论的简洁性,而不是其合理性,更谈不上科学性。这种理论的简洁赖以生存的基础在于对偏好的高度抽象。新古典范式通过完备性和传递性两大公理定义了理性,从而把活生生的人简化为标准的理性经济人。尽管早期对这一假说的批评从未间断,但如弗里德曼所辩护的,只要理论模型本身具有良好的预测力,假定是否符合现实并不重要①。弗里德曼的辩护看似强大,无非是因为个体决策被当作黑箱来处理,偏好是给定的,从而偏好和行为的关系简化为最优化关系。但随着认知科学的逐步进步,大脑的黑箱被打开,新古典理性自利偏好已经站不住脚,偏好本身被作为研究对象,成为经济学家广泛讨论的话题。

①弗里德曼明确指出,“人们并不能通过将一种理论的‘假设’与‘现实’进行直接比较的方法而检验这种理论。事实上,人们进行这种检验是完全没有意义的。完全的‘现实性’显然是不可能达到的。人们要解决一种理论是否是‘足够地’现实的问题,就只能考察对于当前的目的来说,它的预测是否足够好或者是否比替代性理论的预测更好。”[美]米尔顿·弗里德曼, 1953, 《实证主义方法论》,载于《弗里德曼文萃 (上册)》,第156页,首都经济贸易大学出版社,2001年中译本。

上世纪七十年代开始,心理学家卡尼曼和特维斯基等人针对新古典范式的理性自利假定展开了一系列的心理学实验研究,这些研究结果证伪了新古典范式的人性假说。这些研究的核心在于,在判断和决策层面,人是无法做到完备性和传递性的,也就是说,作为公理存在的两大偏好假定其实都经不起考验。按照他们的研究,个体在决策和判断时,主要采取启发式和框架,这并不是说个体不会理性思考,而是说个体试图去理性思考,但不能完全做到①。为了和新古典范式区别开来,本文把卡尼曼和特沃斯基开启的一系列研究称作“行为范式”,也就是行为经济学。行为范式允许个体非理性地思考,允许个体不按利益最大化原则决策,比如遵循西蒙的满意原则②。因而也就允许个体总是处在犯错和纠错的循环过程中。由于个体并不是完全无理性的决策,因而西蒙称之为“有限理性”,阿克洛夫称之为“近似理性”③。

①关于卡尼曼和特维斯基的这些研究成果,参见[美]丹尼尔·卡尼曼、保罗·斯洛维奇、阿莫斯·特沃斯基,《不确定状况下的判断:启发式和偏差》,中国人民大学出版社,2008年中译本。

②西蒙基于有限理性假说来讨论个体和组织的决策。这种假说本身就可能形成对新古典范式的替代。参见[美]赫伯特A.西蒙,《管理行为 (原书第四版)》,机械工业出版社,2004年中译本。

③Akerlof and Yellen (1985)以及Akerlof (2002)等讨论了近似理性的问题。这种处理类似有限理性。

本文试图通过描述一个偏好的微观结构理论来统一讨论迄今行为范式对偏好问题的研究。所谓偏好的微观结构理论,就是个体是具有一定社会性的个体,在偏好层面上不仅表现出新古典自利偏好,同时还表现出社会偏好;不同偏好之间会形成互动,相互挤入或者挤出;偏好在微观结构层面的互动形成了社会中个体的复杂行为,这种行为可能表现为理性的行为,也可能表现为非理性的行为,也就是情感行为。本文把这一偏好的微观结构理论定义为确定条件下的自利偏好与社会偏好理论以及不确定条件下的风险和时间偏好与社会偏好理论。本文下面从这一微观结构视角详细讨论行为范式的偏好假设。

一、 个体的社会偏好发现过程以及证据 (一) 个体决策的认知基础社会经济活动中任何资源配置都是人的行为所致。表面上看,经济学研究资源配置,实质上则是研究人的行为及其后果。人的行为如何产生?按照新古典范式的定义,个体给定理性自利偏好,面对环境约束,寻求最优化结果。每个个体都如此,就会导致整体市场的均衡。这个均衡就是我们看到的社会经济现实。于是新古典范式通过假定理性自利偏好,推断均衡,以此预测社会经济变化。因此,整个新古典范式的核心在于偏好假定。如果我们认为新古典范式有问题,那么就必须首先证伪这一偏好假定。而要做到这一点,就必须揭示人的决策过程。但由于这一过程是大脑活动,无法直接观测,所以过去经济学家一直把个体决策过程当作黑箱处理。随着心理学家在认知科学领域的不断突破,这一黑箱才逐步被打开。认知科学家的研究发现,个体判断和决策存在两个看似相互冲突的部分,一是非理性,一是理性。一个完整的行为的形成就是这两个部分互动的结果。这就是为何行为范式既不认可新古典范式的理性定义,又不简单的把自身归结到非理性范畴。有限理性或者近似理性是恰当的定义。

人们的决策过程究竟是一个怎么样的状态?卡尼曼 (2012)对此作了通俗的描述,即人的决策依赖大脑的两个认知系统:系统1和系统2。“系统1的运行是无意识且快速的,不怎么费脑力,没有感觉,完全处于自主控制状态;系统2将注意力转移到需要费脑力的大脑活动上来,例如复杂的运算。系统2行动通常与行为、选择和专注等主观体验相关联。”①按照卡尼曼的说法,人们通常情况下都依赖系统1的自主运行,系统1不断为系统2提供印象、直觉、意向和感觉等信息,而系统2把这些信息转化为自主行为。只有当系统1出现运行障碍时,系统2才会被激活。卡尼曼还说,系统1具有两个突出的缺点,一是具有成见,会出现系统性错误;二是我们无法关闭它。②。按照卡尼曼的意思,系统1可以看作是冲动,系统2可以看作是自我控制。人的决策同时受制于这两个系统,从而表现出不那么理性。

①引自[美]丹尼尔·卡尼曼,《思考,快与慢》,第5页,中信出版社,2012年中译本。

②参见卡尼曼对两个系统关系的详细论述。[美]丹尼尔·卡尼曼,《思考,快与慢》,第8-9页,中信出版社,2012年中译本。关于双系统理论的神经元证据参见M·W·艾森克和M·T·基恩,《认知心理学》,第624-626页,华东师范大学出版社,2009年中译本。

按照这种双系统理论,新古典范式指向系统2,强调个体的精打细算。这种简化处理忽略了系统1的存在,尤其是系统1才是常态。在日常生活中人们更多地依赖启发式和框架决策,而不是寻求深思熟虑。从这个意义上看,新古典范式的理性自利偏好假定没有展现人的决策过程的实质,缺乏相应的科学基础。如果以这样的假定构造理论,无论理论模型多么完美,仍然是空中楼阁。

(二) 社会偏好的提出系统1和偏好之间有何内在的关联?由于系统1是启发式和框架决策,而这种决策不仅依赖问题的描述和程序等外在框架,更依赖个体自身的直接经验、通过学习所掌握的间接经验、个体所处的社会状态、个体和他人之间的互动等社会因素。因此,系统1作为“拇指规则”看似一种直觉,实际上是作为社会人的个体的情绪 (即情感) 反应。情绪是不需要深思熟虑的,而是凭感觉的。依据系统1进行决策的消费者去买衣服时,虽然会在意性价比,但同样会被衣服的款式和颜色所吸引,更可能是出于周围的人穿着印象,甚至出于攀比和炫耀。这是一个和新古典范式完全不同的世界。

假如说这种直觉消费仍然可以通过自利来解释。那么斯密的同情心问题就和自利无关了。当一个人看到另一个人陷入困境,会激发同情心,从而伸出援助之手。这种决策不是通过系统2完成的,而是通过系统1完成的。也就是说,帮助他人是一种情绪使然,无需经过深思熟虑。这种同情心显然不是自利。如何解释这种现象?坚持行为范式的经济学家 (也就是行为经济学家) 把这种现象概括为“亲社会性”③,把具有亲社会性的偏好称作“社会偏好”或“他涉偏好”。社会偏好是相对于自利偏好而言的。自利偏好认定个体仅仅追求自身利益最大化,而社会偏好则承认个体会关心他人利益,并且这种关心并不必然符合自身利益。比如父母对子女的爱;感情世界;助人为乐等。显然,具有社会偏好的个体不再是原子化的个体,而是社会当中的一份子,具有一定程度的社会属性。同时,具有社会偏好的个体不否认存在自利偏好,社会是由个体链接而成①,但个体在社会中并没有迷失自己的本性。所以具有社会偏好的个体既没有低度社会化,也没有过度社会化,而是适度社会化。

③关于亲社会性的讨论参见赫伯特·金迪斯、萨谬·鲍尔斯等,《人类的趋社会性及其研究:一个超越经济学的经济分析》,上海世纪出版集团,2006年中译本。

①个体链接成社会网络,从而形成社会的形态。关于链接的讨论参见尼古拉斯·克里斯塔基斯和詹姆斯·富勒,《大连接:社会网络是如何形成的以及对人类现实行为的影响》,中国人民大学出版社,2013年中译本。

从本质上说,社会偏好和决策过程的系统1相关,情绪在其中起重大作用。但从经济学角度讲,社会偏好是一种和自利偏好并列的偏好关系,因而需要定义。行为经济学家把社会偏好定义为三种主要类型:利他偏好 (Andreoni and Miller, 2002等)、不平等厌恶偏好 (Fehr and Schmidt, 1999等) 以及互惠偏好 (Rabin,1993等)。利他偏好是指个体关心他人,这一点符合斯密的同情心假定,从建模角度讲,就是个体效用函数中包含他人利益目标。不平等厌恶偏好是指个体偏好更公平的结果,会拒绝不公平的结果。互惠偏好则是社会交往中个体会投桃报李,即便因此会付出一定的成本,对不良社会现象进行谴责,而谴责是需要个人付出成本的,但个体为了公共利益仍然愿意做出谴责的决策。这三种类型的代表性偏好构成了个体的社会偏好。从这三种类型的偏好看,都是个体社会交往过程中才会发生的,孤立的个人不存在社会偏好。所以社会偏好的提出其实是对个体社会性的重新挖掘。

(三) 社会偏好存在性的证据②②陈叶烽等 (2012)以及叶航等 (2013)对社会偏好的实验证据进行了广泛的总结。本文不再重复这方面的评述。

行为经济学家借助最后通牒博弈、独裁者博弈、公共品博弈以及信任博弈实验等的大量实验研究,发现了社会偏好存在性的有力证据。最早在实验室发现社会偏好的当属古斯等人 (Guth等,1982),他们建立一个著名的最后通牒博弈实验,在这个实验中,两个被试分别扮演提议者和响应者角色,就分蛋糕进行博弈。提议者提出一个分配方案,响应者要么接受,要么拒绝。从博弈论的角度看,响应者会接受任何非负的分配方案。但实验结果表明,提议者并不是支付一个最小的正额度给响应者,平均来说,提议者会将总金额的40%分配给响应者;而响应者通常会拒绝看似严重不公平的分配方案。这个实验结果超出了传统博弈论的预测。在古斯等人早期探索的基础上,罗斯等人 (Roth等,1991)、博尔顿等人 (Bolton等,1995) 等进行了广泛的后续实验研究,这些实验或者重复古斯等人的实验设计,或者改变了总金额规模、引入文化因素以及个体特征变量等。从所有这些实验结果看,提议者平均来说会分配给响应者一个相对公平的数额;而响应者会拒绝一个相对不公平的数额,结果非常稳健,凯莫勒 (2006)对此进行了总结。

如何解释上述实验结果?行为经济学家认为,这可能是参与人并不完全理性自利,参与人可能具有某种不公平厌恶偏好。为了更好地揭示这个问题。卡尼曼等人 (Kahneman等,1986) 采取了一个更极端的博弈设计,这种博弈叫独裁者博弈。同样存在一个提议者和一个响应者,提议者提出任何分配方案,响应者无权拒绝。和最后通牒博弈不同,独裁者博弈中响应者完全处于被动接受地位,所以提议者根本无需考虑响应者的反应。按照传统博弈论的预测,提议者完全占有全部蛋糕。但实验结果表明,75%的被试选择了平均分配方案。福赛斯等人 (Forsythe等,1994) 等人随后最后通牒博弈实验和独裁者博弈实验的结果进行比较,发现独裁者博弈中提议者提出的分配数额远低于最后通牒博弈中的提议者所提方案,但其分配比例仍然有20%(即提议者分配给响应者的份额)。大量的后续研究结果表明,独裁者博弈中提议者总会提出一定比例的蛋糕分配给响应者,这一分配结果是非常普遍且稳健的。最后通牒博弈和独裁者博弈的实验结果表明,参与人具有不同于自利偏好的某种偏好关系,这种偏好关系更注重公平,而不仅仅追求自身利益最大化。

类似的,行为经济学家在公共品博弈实验研究中同样发现了社会偏好的证据。根据莱迪亚德 (Ledyard,1995) 的早期综述结果,所有这些实验研究结果都表明,平均来说,参与人的公共品投资水平占初始禀赋的40%-60%。此外,信任博弈、囚徒困境博弈、礼物交换博弈、第三方惩罚博弈等实验研究也获得了类似的结论。

所有这些实验研究结果表明,在实验室环境中,作为被试的参与人自觉地表现出了非自利偏好的倾向,这种非自利偏好是其内在的社会性的反应,可以视为社会偏好①。Fehr和Schmidt (1999)、Rabin (1993)等人对社会偏好进行了模型化。Rabin (1993)的建模思路可以反映出社会偏好与认知科学之间的内在关联性。拉宾构造了一个具有社会偏好的代表性当事人的效用函数,函数形式如下:

①陈叶烽等人 (2012)、叶航等人 (2013)认为社会偏好的说法最早是由Camerer (1997)提出的,参见Camerer, Colin F., 1997, “Progress in Behavioral Game Theory ”, Journal of Economic Perspectives, 11(4): 167-188。而Murphy和Ackermann (2011)则认为,最先提出社会偏好的是Messick和McClintock (1968)。参见Messick, D. and C.McClintock, 1968, “ Motivational bases of choice in experimental games”, Journal of Experimental Social Psychology, 4(1), 1-25.

| $ {U_i}({a_i}, {b_j}, {c_i}) = {\pi _i}({a_i}, {b_j}) + \alpha {\bar f_j}({b_j}, {c_i})[1 + {f_i}({a_i}, {b_j})] $ |

其中,ai表示参与人i的策略,bj表示参与人i对参与人j策略选择的信念,ci是参与人i对参与人j如何判断的信念。给定这些参数,πi(ai, bj) 可定义为传统博弈论中参与人的支付。和传统博弈论不同的是,拉宾效用函数中第二部分定义了社会偏好,其中fj(bj, ci) 是参与人i关于参与人j的同情心推断,fi(ai, bj) 表示参与人i自身的同情心,因此α就度量了参与人对社会偏好和自利偏好之间的权衡。

拉宾效用函数看似简单的两分法,但如何卡尼曼所讲的双系统理论,也就是说,真正支配人的常态行为的是第二项,而新古典范式仅仅看到第一项。这就是行为范式和新古典范式的本质区别。

二、 偏好的微观结构理论 (一) 偏好的微观结构我把迄今行为经济学关于偏好的研究归纳为一个偏好的微观结构理论。这个理论和过去的经济学不同的地方在于,过去的经济学是给定偏好,讨论偏好下的选择。由于新古典范式过滤了人的社会性,从而把人的偏好简化为理性自利假设,使得经济学对人的真实性产生了偏离。基于这种假设所演绎出来的理论逻辑可能偶尔会预测准确,但也不过是巧合。更多的时候这种理论难以正确解释现实的社会经济运行。最近三十多年经济学的发展,尤其是行为经济学的兴起,开始打破这一困局。行为经济学借助心理学的实验方法,立足认知科学的进步,把偏好的黑箱打开,使得我们有了一个关于偏好的理论。行为范式下的偏好不再是给定的,而是由人的大脑内生出来的。个体的行为来自复杂的决策过程,其中包含感觉、认知和情绪等各种复杂机制,决策过程生成偏好,由此解决了偏好的内生性问题。即认知科学建立了一个偏好的内生机制,从而把行为-偏好这一简单的二元关系根植于一个更坚实的科学基础之上。

按照前述所讨论的,拨开决策过程所设计的种种复杂状态,可以把偏好生成基础简化为两个系统:系统1和系统2。系统1负责启发式和框架决策;系统2负责理性决策。新古典范式对应系统2。而行为范式则把偏好和行为看作是系统1和系统2互动的结果。系统1会作用于系统2。当系统1有效运转时,系统2起到辅助作用;当系统1力所不能及时,系统2出现接管整个决策。这意味着个体的日常决策中,通常都是按照情绪走的,只有在一些特定情况下才会非常认真的精打细算。给定这一双系统理论,个体就不再是完全理性和完全自利的,而是包含了部分情绪 (非理性) 和部分非自利的成分。理性与非理性、自利与非自利的综合构成了人的复杂行为。

|

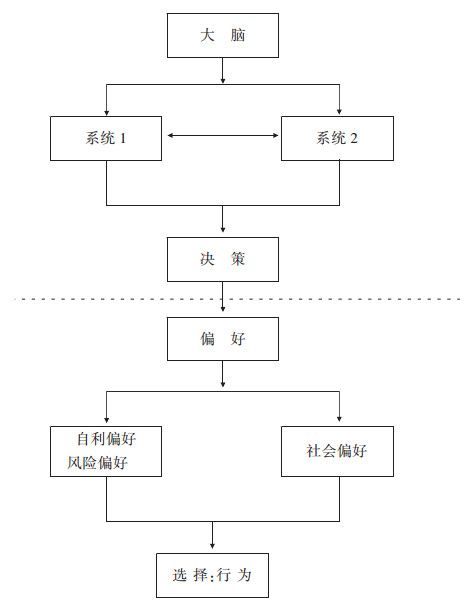

图 1 偏好的微观结构图 |

非理性以及非自利部分不仅仅是认知能力的局限,更重要的是人的社会性的体现。个体身处社会,会受到社会的影响,个体在社会交往过程中,逐步建立起情绪 (或情感),这种情绪也就是斯密所讲的同情心。个体受情绪驱使,会关心他人,关注他人,从而在偏好层面表现出利他、互惠、不平等厌恶等诸多情形,行为经济学家把这些偏好情形概括为社会偏好。相对于自利偏好而言,社会偏好更加感性,富有情绪 (或情感),更偏向非自利。自利偏好和社会偏好共同构成了一个偏好的微观结构。给定这一微观结构,自利偏好和社会偏好相互之间保留了系统1和系统2的互动关系,从而在偏好层面展示出内在的复杂互动过程,这一互动过程决定了具体的行为。因此,要准确刻画个体的行为,必须从偏好的微观结构入手。这就是偏好的微观结构理论。下图一概括了这一理论的基本逻辑。虚线之上是认知科学对决策过程的看法,这是一个双系统理论。而虚线之下是经济学对认知、偏好和行为的看法,相对应的是一个偏好的微观结构理论。行为范式正是基于这样一个微观结构理论展开讨论的。

(二) 偏好的微观结构:证据社会偏好的存在性证据在前面已经给出。一个完整的偏好微观结构理论必须有不同偏好之间的互动证据。现有的实验研究发现,的确存在不同偏好之间的互动。Frey and Jegen (2000, 2001a, 2001b) 把这种互动关系称作动机挤入或者挤出。按照偏好的微观结构理论,当个体的社会偏好被唤起,就可能挤出自利偏好,从而使得个体表现出更亲社会性的行为;反之,假如自利偏好更多地被唤起,那么就可能会挤出社会偏好,从而使得个体表现出更具自利的行为。在一定的条件下,自利偏好与社会偏好也可能会表现出挤入效应。这种偏好挤出和挤入实际上就是Frey等人所讲的动机挤入和挤出的问题。Frey等人比较系统的总结了相关的实验研究证据,这些证据表明,的确存在某种挤出或者挤入效应。

后来的研究发现,外在的刺激会激发动机挤出。比如Irlenbusch and Sliwka (2005)通过一个委托代理实验研究发现,假定存在两种激励计划,一种是固定工资;一种是固定工资或者绩效工资的选择计划。实验结果表明,就平均努力水平而言,前者是9.15,后者是6.2;就委托人的利润而言,前者是2.98,后者是0.69。也就是说,包含绩效工资的选择计划存在挤出了代理人的努力动机。Chao (2014)通过现场捐赠实验研究了礼物对捐赠者行为的影响,实验结果发现,给捐赠者礼物附加了捐赠条件,反而弱化了捐赠者的捐赠行为,相比较控制组而言,礼物支付组的捐赠额下降了33%,这说明礼物挤出了捐赠动机。按照新古典范式,货币激励能够实现个体的最优激励。但动机挤出的研究表明,货币激励反而可能适得其反。单纯的货币激励或者不恰当的货币激励可能会挤出社会偏好,从而降低了激励效果。类似的,单纯的非货币激励也难以持久有效。假如在货币激励的同时辅之以精神激励,则可能会产生挤入效应,货币激励效果会大大提升。对慈善行为免税就是一种符合挤入效应的助推机制。

除了对动机挤出效应的研究外,许多研究者还着重研究了不确定条件下的选择。按照新古典范式,个体在不确定下的选择就是依据一定的风险偏好进行选择。风险偏好同样满足理性自利假定。因此,新古典风险偏好假定实际上就是不确定条件下的自利偏好假定。给定风险偏好,是否会和社会偏好产生互动呢?卡尔森等人 (Carlsson、Daruvala和Stenman,2005) 以及菲尔-卡波奈尔和拉莫斯 (Ferrer-i-Carbonell和Ramos,2010) 在风险偏好与不平等厌恶偏好测度的基础上,研究了不平等厌恶与风险厌恶的关系,实验结果表明,个体不平等厌恶与风险厌恶正相关。艾克尔和威尔逊 (Eckel和Wilson,2004) 则研究了风险偏好与互惠偏好的关系,实验结果表明,风险偏好与互惠偏好同样存在显著的相关性。布伦南等人 (Brennan等,2008) 研究了风险厌恶与利他偏好之间的关系,不过和前述结论不同,其实验结果没有发现两者之间的显著相关关系。

进一步看,给定个体存在风险偏好和社会偏好这一微观结构,社会偏好是否会作用于风险偏好,从而发生某种挤出或者挤入效应?艾克尔等人 (Eckel等,2004) 以及豪泽等人 (Houser等,2010) 通过构造一个信任博弈展开研究,发现风险偏好对被试信任投资行为的影响不显著,这和新古典范式的预测不同,说明风险偏好的作用被社会偏好挤出了。特希尔 (Teyssier,2013)、周业安等 (2012)则通过一个公共品博弈来研究风险偏好对公共品投资行为的影响,(Teyssier,2012) 发现风险偏好的作用并没有被挤出,而周业安等 (2012)的实验结果相反,风险偏好的作用被挤出了。周业安等 (2012)还进一步研究了风险偏好和社会偏好的互动对人们公共品投资行为的影响,实验结果发现,风险偏好和不平等厌恶偏好的互动对公共品投资行为没有显著影响。

三、 结论理性自利偏好究竟是不是人的最重要的本质?这本身就是一个问题。亚当·斯密在《道德情操论》的开篇就写到,“无论人们会认为某人怎样自私,这个人的天赋中总是明显地存在着这样一些本性,这些本性使他关心别人的命运,把别人的幸福看成是自己的事情,虽然他除了看到别人幸福而感到高兴以外,一无所得。这种本性就是怜悯或同情。” ①斯密所讲的同情心实际上是把人放在一个社会当中来思考的,只有社会中的人才会有同情心。斯密基于同情心构造出人类社会的道德秩序,而在《国民财富的性质和原因的研究》中基于自利心试图理解经济秩序,但斯密最终没有把两者统一起来。斯密之后经济学家对于人的理解出现了严重分歧,马克思及其继承者围绕人的社会性构建理论范式,而新古典经济学则围绕自利心构建理论范式。两种关于人性的不同假定最终形成了两大对立且竞争的理论体系。

①[英]亚当·斯密,《道德情操论》,商务印书馆,1997年,第5页。

显然,人身处社会中,完全剥离社会因素来假设人性,或者完全剥离人的个体因素,只强调社会性,都未必妥当。格兰诺维特称前者为低度社会化假设,者为过度社会化假设②。按照格兰诺维特的观点,个体嵌入在社会中,经济嵌入在社会中,因此,自利性和社会性都会在个体层面得到反映,因而人性原本就是一个复杂的结构。即便再怎么抽象,如奥斯汀的小说名称那样,《理智与情感》,大概是最生动的人性刻画。因此,经济学需要一种新的理论,这种理论应该走出过去的过度社会化或者无社会化的困局,在个体微观层面上展示出复杂人性的方方面面。这不是假设回归现实,而是经济学的理论假设需要正确地抽象,而要做到这种正确性,就需要认识人性的真实本质。

②参见[美]马克·格兰诺维特, 1985, “经济行动与社会结构:镶嵌问题”,载于《镶嵌:社会网与经济行动》,社会科学文献出版社,2007年中译本。

本文认为,行为范式通过构造出一个偏好的微观结构理论,能够揭示人性的本质,从而使得行为范式足以形成替代新古典范式的一种新的理论范式。虽然过去对新古典范式的批评从没间断过,但过去的批评都是局限于环境假设的放松,并没有动摇理性经济人假设这一基石。而行为范式则直接从证伪理性经济人假设入手,在通过探讨个体偏好的形成和性质的过程中,逐步形成自身的一套完整的偏好假设,而这套假设不依赖新古典范式关于偏好的两大公理,从而获得了对理性自利偏好的有效替代。

| [] | Akerlof, and George, A. , 2002, "Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior". American Economic Review, 92, 411–33. |

| [] | Akerlof, , George, A. and Janet, L. Yellen , 1985, "A Near Rational Model of the Business Cycle with Wage and Price Inertia,". Quarterly Journal of Economics, 100, 823–38. DOI:10.1093/qje/100.Supplement.823 |

| [] | Andreoni, J. and Miller, J. , 2002, "Giving according to GARP: An experimental test of the consistency of preferences for altruism". Econometrica, 70(2), 737–753. DOI:10.1111/ecta.2002.70.issue-2 |

| [] | Bolton, G. E. and Zwick, R. , 1995, "Anonymity versus punishment in ultimatum bargaining". Games and Economic Behavior, 10(1), 95–121. DOI:10.1006/game.1995.1026 |

| [] | Brennan, , Geoffrey, , Luis, G. González , Werner, Güth and Vittoria Levati, M. , 2008, "Attitudes toward private and collective risk in individual and strategic choice situations". Journal of Economic Behavior & Organization, 67(1), 253–262. |

| [] | Carlsson, , Fredrik, , Dinky, Daruvala and Olof, Johansson-Stenman , 2005, "Are People Inequality-Averse, Or Just Risk-Averse?". Economica, 72(3), 375–396. |

| [] | Chao, Matthew, 2014, "Motivation Crowding Out in Charitable Giving :Evidence from a Field Experiment", www.hss.caltech.edu/~mchao/crowding_out.pdf |

| [] | Eckel, C. C. and Wilson, R.K. , 2004, "Is trust a risky decision?". Journal of Economic Behavior & Organization, 55(4), 447–465. |

| [] | Fehr, E. and Schmidt, K. , 1999, "A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation". Quarterly of Journal of Economics, 114(3), 817–868. DOI:10.1162/003355399556151 |

| [] | Ferrer-i-Carbonell, Ada and Xavi Ramos, 2010, "Inequality Aversion and Risk Attitudes, " IZA Discussion Papers 4703, Institute for the Study of Labor (IZA). |

| [] | Forsythe, R. , Horowitz, J.L. , Savin, N. E. and Sefton, M. , 1994, "Fairness in simple bargaining experiments". Games and Economic Behavior, 6(3), 347–369. DOI:10.1006/game.1994.1021 |

| [] | Frey, Bruno S. and Reto Jegen, 2000, "Motivation Crowding Theory: A Survey of Empirical Evidence", Zurich IEER Working Paper No. 26, CESifo Working Paper Series No. 245, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=203330. |

| [] | Frey, , Bruno, S. and Reto, Jegen , 2001a, "Motivation Crowding Theory". Journal of Economic Surveys, 15(5), 589–611. DOI:10.1111/1467-6419.00150 |

| [] | Frey, Bruno S. and Reto Jegen, 2001b, "Motivational Interactions: Effects on Behavior, "Annales d'Economie et de Statistique, ENSAE, issue 63-64, pp.131-153. |

| [] | Güth, W. , Schmittberger, R. and Schwarze, B. , 1982, "An Experimental Analysis of Ultimatium Bargaining". Journal of Economic Behavior and Organization, 3, 367–388. DOI:10.1016/0167-2681(82)90011-7 |

| [] | Houser, D. , Schunk, D. and Winter, J. , 2010, "Distinguishing trust from risk: An anatomy of the investment game". Journal of Economic Behavior and Organization, 74(1), 72–81. |

| [] | Irlenbusch, Bernd and Dirk Sliwka, 2005, "Incentives, Decision Frames, and Motivation Crowding Out:An Experimental Investigation", IZA Discussion Paper No. 1758. |

| [] | Kahneman, D. , Knetsch, J.L. and Thaler, R. , 1986, "Fairness as a constraint on profit seeking: Entitlements in the market". American Economic Review, 76(4), 728–741. |

| [] | Ledyard, J.O., 1995, "Public Goods: A Survey of Experimental Research", In: Kagel, J.H., and Roth, A.E., 1995, eds., The Handbook of Experimental Economics, Vol.1. Princeton: Princeton University Press, pp.111-194. |

| [] | Murphy, Ryan O.and Kurt A. Ackerman, 2011, "A review of measurement methods for social preferences", Working Paper, Chair of Decision Theory and Behavioral Game Theory, ETH Zürich, http://vlab.ethz.ch/svo/SVO_rev_paper.pdf. |

| [] | Rabin, and Matthew, , 1993, "Incorporating Fairness into Game Theory and Economics". American Economic Review, 83(5), 1281–1302. |

| [] | Roth, A. E. , Prasnikar, V. , Okuno-Fujiwara, M. and Zamir, S. , 1991, "Bargaining and Market Behavior in Jerusalem, Ljubljana, Pittsburgh, and Tokyo: An Experimental Study,". American Economic Review, 81(5), 1068–1095. |

| [] | Teyssier, S. 2012, "Inequity and Risk Aversion in Sequential Public Good Games". Public Choice, 151(1-2), 91–119. DOI:10.1007/s11127-010-9735-1 |

| [] | 科林·凯莫勒, 2003, 《行为博弈: 对策略互动的实验研究》, 中国人民大学出版社, 2006年中译本. |

| [] | 陈叶烽、叶航、汪丁丁, 2012, 《超越经济人的社会偏好理论:一个基于实验经济学的综述》, 《南开经济研究》, 第 1 期。 |

| [] | 叶航、陈叶烽和贾拥民, 2013, 《超越经济人: 人类的亲社会行为与社会偏好》, 高等教育出版社. |

| [] | 周业安、左聪颖、陈叶烽、连洪泉、叶航, 2012, 《具有社会偏好个体的风险厌恶的实验研究》, 《管理世界》, 第 6 期。 |