著名的经济学家、2001年诺贝尔奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨有一句名言:“21世纪对世界影响最大的有两件事:一是美国高科技产业,二是中国的城市化”①。在一个将近14亿人口的国家实现城市化,在人类历史上是史无前例的,需要决策者有极高的智慧和超前的意识。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下文简称“《决定》”) 也把城镇化当作重点内容来筹划,提出,要“完善城镇化健康发展体制机制。坚持走中国特色的新型城镇化道路,推进以人为核心的城镇化”,在具体措施方面,要“创新人口管理,加快户籍制度改革,全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制,合理确定大城市落户条件,严格控制特大城市人口规模。稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖,把进城落户农民完全纳入城镇住房和社会保障体系,在农村参加的养老保险和医疗保险规范接入城镇社保体系。”

①约瑟夫·斯蒂格利茨于1999年7月23日在北京“城市发展高级圆桌会议”上的讲话 (转邹德慈,2004:《对中国城镇化问题的几点认识》,城市规划汇刊,2004第3期)。

综观世界,拉美国家在城镇化和社会保障制度建设方面为我国提供了很好的经验教训。拉美国家曾处于经济高速增长阶段,但没有处理好城市化过快的问题,加上社会保障制度存在诸多缺点,经济增长陷入停滞。我国也正处在快速经济增长和城市化阶段。他山之石,可以攻玉。本文拟详实剖析拉美国家在城镇化过程中的社保制度缺失及其影响,得出完善我国社保制度的有益思路。

一、 拉美国家的“中等收入陷阱”与增长性贫困现象拉美国家的发展模式有两个非常著名的特征:

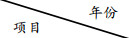

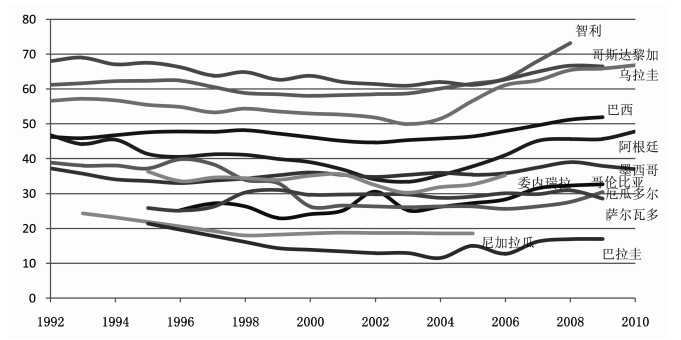

一是无法走出“中等收入陷阱”,即经济增长到了一定阶段,出现停滞不前的现象。拉丁美洲地区国家曾经全球经济增长的明星。以阿根廷为例,在1880~1913年间的平均增长率达到3.28%,是全球最高的。在1913年,阿根廷的人均GDP排名全球第10,由于该国与美国、澳大利亚类似,都是“新殖民地”,大家普遍认为增长更快的阿根廷将超过美国 (当时排名第一) 和澳大利亚 (当时排名第二)。然而,与估计相反的是,阿根廷的人均GDP排名从1913年第10名,跌到了1964年的第18名,在2008年则是第28名 (胡永泰等,2012)。与阿根廷类似的,还有许多拉美国家。我们在图 1中可以看到,从1960年~2004年,8个拉美大国的人均GDP与美国、西欧12国的比值不但没有上升,还出现了下降趋势,这说明拉美国家与发达国家的差距不但没有缩小,反而持续扩大。在2004年以后,受益于能源等原材料价格的上涨,拉丁美洲国家的发展速度有所加快,缩小了与发达国家的差距。

|

图 1 8个拉美国家人均GDP与美国、12个西欧国家的比值 注:8个拉美国家是阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉。12个西欧国家是奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、瑞典、瑞士和英国。 |

资料来源:Bolt and Zanden (2013)。

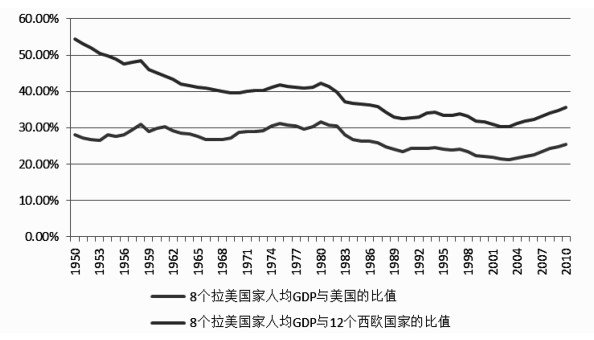

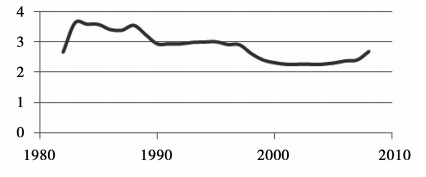

二是出现“增长性贫困”现象,即经济增长未能有效缓解贫困率。据统计,20世纪70年代以来,拉美地区人均收入增长了3倍,但贫富差距并没有缓解 (ECLAC, 2012)。1980年,拉丁美洲的贫困率 (贫困人口占总人口的比重) 为40.5%,此后,在1990年上升至48.4%,在2002年降至43.9%,在2005年首次降低40%以下,近几年保持在30%左右 (见图 2)。进入21世纪后,拉美国家民众的劳动收入增加,工资收入差距缩小,加上政府强化了社会保障政策,贫富悬殊的状况有所改善。但是,2010年拉美地区的贫困人口仍然有1.77亿,其中极度贫困人口的数量高达7000万 (ECLAC, 2012)①。

①极度贫困人口是指收入水平低于支付必要食物支出的人群。

|

图 2 拉美地区国家的贫困率 |

资料来源:ECLAC (2012)。

二、 社保制度存在缺陷是导致拉美国家增长性贫困的主要原因之一拉美国家出现“中等收入陷阱”和增长性贫困现象,是由许多原因造成的。其中,收入分配问题是重要因素之一。拉美多数国家都拥有丰富的自然资源,但自然资源主要被少数精英阶层所垄断。由于资源垄断和竞争缺乏,拉美上层社会缺乏开拓动力,2011年拉美国家中10%最富裕人群的平均收入是40%最贫困人群平均收入的18.3倍 (ECLAC, 2012)。由于长期无法从经济发展中得到好处,加上社会流动性不足,庞大的中下阶层难以得到发展机会,贫富差距难以缩小。另外,拉美国家政治缺乏稳定性,军事政变时有发生,政权更迭频繁,也导致了社会经济发展缺乏稳定长期和有效的政策。下面,我们主要从社会保障制度方面来分析导致拉美国家发展停滞不前以及贫富严重分化的原因。

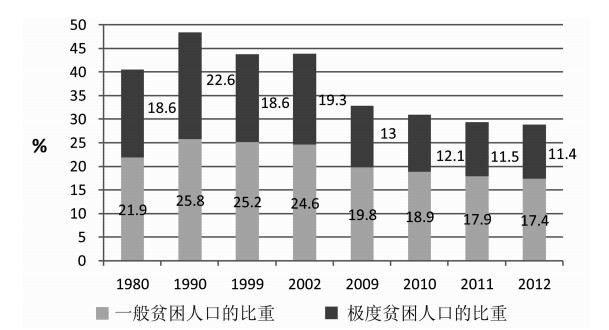

1. 社保制度严重滞后于城市化进程。在拉丁美洲和加勒比地区,人口高速增长与城市化高速推进,形成了巨大的社会管理压力 (UN-Habitat, 2012)。一方面,从20世纪初至今,该地区的人口增长了10倍,从6000万人口跃升至2010年的5.88亿;另一方面,目前,该地区有80%的人口居住在城市里,是全球城市化率最高的地区,城市化水平几乎是亚洲和非洲的两倍,甚至超过了许多发达国家。在不到40年里 (1950年~1990年),拉美城市人口从原来占该地区总人口的40%迅速增长到70%(见图 3)。这一现象被称为拉美的“城市人口爆炸”。城市发展成为推动拉美国家加快经济增长和社会进步的“引擎”。然而,城市发展也给拉美民众带来了失望和苦恼:许多城市的生活环境在恶化,城市暴力在增多,特别是社会不平等的现象在加剧,由此引发一系列的社会矛盾和冲突。

|

图 3 拉美国家的总人口与城市化率 |

资料来源:CELADE-Population Division of ECLAC. 2012 Revision

拉美城市居民普遍面临住房难、就业难和看病难的状况。城市社会治安差、环境污染严重和市政建设滞后都直接影响城市居民的生活质量。如今,走进拉美国家的城市,第一印象就是建筑杂乱无章,街道车流拥堵,贫民窟遍布山岗郊野,此外,还有空气污染、噪音污染和视觉污染等。另外,住房紧缺一直是拉美城市化进程中没有解决的难题。虽然居住在城市危房中的居民人口占城市总人口的比重从1990年的33%下降到2010年的24%,但居住在城市危房中的总人口却从1990年1.06亿人攀升至1.11亿人,保障市民住房仍然是拉美城市发展所面临的“最大挑战”。拉美各国情况不尽相同,苏里南居住在城市危房的人口比重约有5%、智利为10%、巴西近30%,而海地却高达70%。总的来看,1990年拉美国家缺少城市住房约3800万套,到2011年,住房短缺上升到4200万~5100万套 (Gilbert, 2012)。

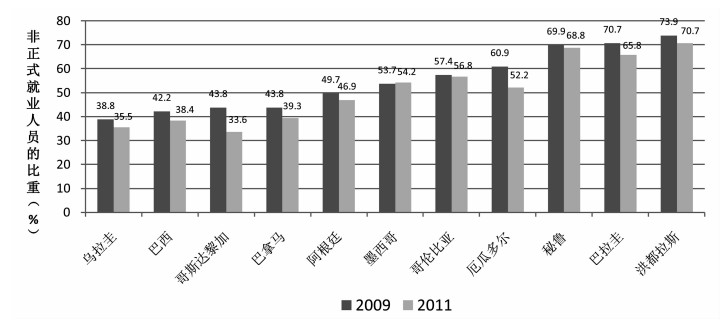

2. 养老保险计划的覆盖面较低。Rofman & Oliveri (2012)对拉丁美洲18个国家近40年来的养老保险覆盖率 (养老保险参加者占经济活动人口的比例) 进行了调查,在2010年,有8个国家的覆盖率低于30%,仅有智利、乌拉圭、哥斯达黎加、阿根廷和巴西的覆盖率超过50%,尽管近年来各国的覆盖率有所提高,但覆盖率之低仍难以让人接受 (见图 4)。造成低覆盖率的原因很多,例如,私有化的养老金计划没有收入再分配功能,低收入者的缴费积极性受到影响;缴费率偏高,中低收入者的缴费负担重;非正式就业部门庞大,政府的强制缴费规定很难推行;低收入者收入和就业不稳定,无法保证长期连续缴费。

|

图 4 拉美国家的养老保险覆盖率 |

资料来源:Rofman & Oliveri (2012)。

3. 养老金管理成本居高不下。拉美国家的私有化养老保险计划的管理费用非常高,主要原因之一是基金管理公司的市场营销费用高昂;基金管理公司历史上数量众多,账户多但金额少,造成管理的账户达不到规模经济;基金管理公司提供的服务较多。养老计划的高管理费用对于低收入者影响很大,对其养老基金的投资收益率也有重要影响,在很大程度上降低了养老金计划的优越性和吸引力 (Mesa-Lago and Arenas de Mesa, 1998)。智利的养老金管理公司 (AFP) 在1981年有12家,到1994年攀升至21家,后来通过兼并和关闭,到了2008年剩下5家,2012年又升至6家,但是,智利养老金计划成立30年来,管理成本下降非常有限 (见图 5)。

|

图 5 智利养老金计划的历年管理成本 (单位:%) |

资料来源:Superintendence of Pensions (2011), The Chilean Pension System 2010. (http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/articles-8557_recurso_1.pdf)

4. 社会保险与社会救助的比重失调。与社会保险支出占GDP的比重相比,拉美国家的社会救助支出比重太小。有大量的证据表明,非缴费型的社会救助比社会保险更能有效地帮助拉丁美洲的贫困人群 (Huber,2009),但是在拉丁美洲,80%以上的社会保障资金被用于社会保险 (Huber, 2009),因此收入再分配的效果较差。Lindert et al. (2006)对拉美8个国家2000年的调查表明,非缴费型的社会保障支出仅占社保总支出的7.7%,占GDP的比重就微乎其微了。社会救助经费支出比重最高的国家是阿根廷,其社会救助支出占GDP的比重为1.2%,远低于政府的社会保险支出比重--8.9%(Lindert et al. 2006)。

5. 拉美国家的社会保险计划存在收入的逆向再分配。以拉美国家的养老金计划为例:20%的收入最高群体领取了61%的净养老金补贴;20%的最低收入群体则仅领取净养老金补贴的3%(Lindert et al., 2006)。从表面上看,社会保险的主要筹资来源是参保人的缴费,但是拉美国家社会保险计划出现了严重的收不抵支缺口,结果导致一般财政预算资金被用于弥补大量的社保计划的赤字。例如,巴西的联邦政府公务员养老金计划是一个强制缴费的养老金,但养老保险缴费根本入不敷出,每年的支出缺口高达GDP的1.7%--这一缺口数额与企业雇员的养老金计划的收支缺口相当,而后者的参保人数远高于前者 (Lindert et al., 2006)。也就是说,政府的高额财政补贴流向了公务员养老金计划,造成公务员养老金待遇丰厚,形成了收入的逆向再分配。

6. 非正规就业部门过于庞大。2011年,拉美地区非正规就业的劳动力占所有城镇就业人员的比例为47.7%,较2009年 (49.9%) 有所下降,其中,洪都拉斯、马拉圭、秘鲁等国的非正式就业人员比重尤其高 (见图 6)。占比高达47.7%的非正规就业劳动力中,分别有31%的劳动力在非正式企业工作、11.4%在正式企业工作 (但没有正式的雇佣关系) 和5.2%在家庭小作坊工作。非正规经济部门的生产率远低于正规部门,导致了工资的差异和不平等现象。此外,由于非正规经济部门的雇主通常不缴纳社会保险税,导致其雇员不能像正规经济部门的雇员一样得到养老保障和医疗保险。

|

图 6 拉美和加勒比海地区一些国家的非农业部门非正式就业人员的比重 |

资料来源:ILO (2012), 2012 labour overview (Latin America and the Caribbean)。

7. 社保和教育机会的缺失,造成代际贫困的恶性循环拉美国家治理贫困政策有一重大缺陷就是在不没形成起点公平,造成贫困家庭无法走出低收入的代际循环:一方面,贫困家庭的劳动者收入低,又因为贫困家庭中人口赡养比率高,这意味着家庭收入必须在更多的个人间进行分配,进一步拉大了贫富差距。在拉美地区,最贫穷的城镇家庭平均拥有4.2~6.2名成员,而最富有的家庭平均规模是2.1~4名成员 (Sunkel, 2006)。在一定程度上贫困是由于相应的社会保障政策缺失造成的--社会保障政策没有考虑到家庭赡养人口的情况而进行相应的调整。另一方面,由于贫困家庭的收入有限,其子女可选择的教育资源有限,很少有机会良好的教育和培训。再加上缺乏必要的社会资本,当这些贫困家庭的孩子进入劳动力市场时,只能从事低生产率的工作。这样,他们就复制了父辈们的贫困之路。

三、 我国已显现“拉美病”的部分特征我国当前处于快速的城镇化进程中,“增长型贫困”以及社会保障制度不完善等“拉美病”现象已初显端倪。

1.我国用于社会保险的资金较为庞大,而社会救助资金的总量相对较少。我们认为,我国行政事业单位、城镇企业职工作为社会中收入较高、健康状况较好的群体,单独形成各自的社会保险体系,却受到财政的高额补助;同时那些收入较低的、身体状况较差的非正式就业群体、老弱病残等则被纳入城镇居保、新农保的体系,享受不到高收入者对该体系的收入转移,财政预算对该体系的补助也不多;而那些收入最低的群体则可能没有参保,在陷入困境时,只能依靠相对有限的社会救助资金。

2.对于外来人口,我国多地存在许多“负福利”现象,例如,户籍制度的存在使农民工家庭在教育、医疗和住房等方面需要付出很高成本,进一步加剧了机会不平等;与本地户籍居民相比,外来人口在公共部门和国有企业得到体面就业的机会较少。又例如,2008年全球金融危机爆发以后,全国1.3亿农民工中,有2000万人因金融危机失业返乡,对他们来讲,城市是工作的地方,不是生活的地方,失去了工作以后就失去了在城市生活的各项权利。此外,尽管国家明文规定外来人口流入地要承担教育责任,但是确保农民子女免费就读城市学校仍然存在许多障碍,例如2011年,广州市和东莞市分别有60%和77%的农民工子女就读于民办学校或打工子弟学校,政府对这些学校的财政资助却严重不足。试想,如果农民工连自己孩子的受教育权都得不到保障,又哪里顾得上体面劳动呢?

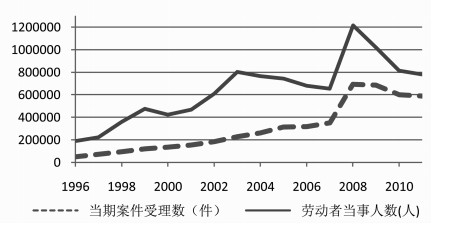

3.低收入者的权益保护问题日益突出。近年来,我国劳动者收入增长缓慢,工资增长往往落后于劳动生产率的增长,工资不平等现象日趋严重,工人的权利经常被忽视或剥夺,社会对话机制也不健全。此外,环境压力、不安全感、政府管理缺失、缺乏公共福利等,使很多劳动者的工作环境、工作条件和社会保障都不体面。这种发展趋势的结果有多种形式,包括劳动争议案例的数量和严重程度增加 (见图 7),劳资双方关系紧张,罢工事件频繁出现。

|

图 7 我国劳动争议案件的受理数及当事人数 |

资料来源:国家统计局:《中国劳动统计年鉴 (2012)》。

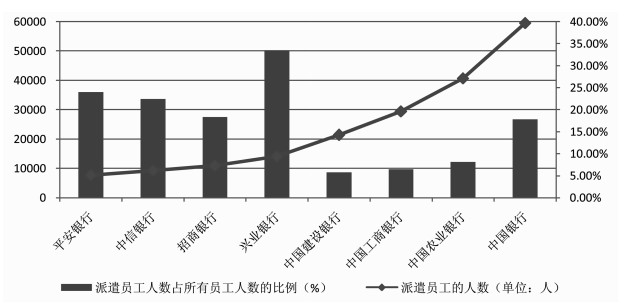

4.非正规就业的比重过大。在拉美国家,大量的农村剩余劳动力涌入城市之后,难以找到与其劳动力素质相匹配的工作,结果这些劳动力不得不转移到各种各样的城市非正规就业部门,又因这些部门的劳动生产率提高很慢,且劳动者参加正规社会保险的比例很低,结果劳动者的收入始终难以增加,劳动权益得不到保护,各种社会风险却很大。与拉美国家类似,一方面,我国城镇非正规部门的就业在城镇就业中仍占有很大比重--到2010年,仍有60%以上的农民工在非正规部门就业 (世界银行和国务院发展研究中心联合课题组,2013),将他们纳入城镇社保和劳动监管体系仍是一项非常繁重的任务;另一方面,我国正规就业部门中,有许多非正规就业--劳务人员派遣现象较为严重。在图 8中,我们可以看到我国2012年一些大型国有商业银行的派遣员工数量和比例都很高,例如,兴业银行的派遣员工数量占雇员总数量的比例高达33.5%;中国银行的派遣员工数量高达6万人。如果连强调社会责任的央企都带头大规模使用劳务派遣员工,政府怎么要求广大中小企业规范用工行为?

|

图 8 2012年中国一些大型国有商业银行的派遣工员数量及所占比例 |

资料来源:作者根据各家企业的2012年年报整理而成。

5.劳动者的社会保险覆盖面有待提高。2013年,我国城镇就业人数为3.82亿人,但五大社会保险中,参保率最高的养老保险,参保人数也只有2.4亿人,而工伤、失业和生育保险的参保人数均低于2亿人①。值得注意的是,参保率虽然逐年略有提高,2013年,养老、医疗、失业、工伤和生育保险的参保率分别63.22%、53.61%、52.08%、42.93%和42.87%,我国低参保率的情况与前文所谈的拉丁美洲国家非常类似。如果考虑到2013年农民工总数达到26894万人 (其中,外出农民工16610万人,本地农民工10284万人)②,目前的社会保险覆盖面就显得更小了。农民工群体收入低、工作不稳定,是最需要参保的群体,然而其参保率却非常低。2013年,我国外出农民工参加养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和生育保险的比例分别为15.7%、28.5%、17.6%、9.1%和6.6%,仅工伤保险的参保率高于20%(见表 2)。从近五年调查数据看,外出农民工养老保险、医疗保险、失业保险和生育保险的参保率只提高4个百分点左右,而“五险”中参保率相对较高的工伤保险则多年徘徊不前。

①人力资源和社会保障部:《2013年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》。

②国家统计局:《2013年农民工调查监测报告》。

| 表 2 社会保险与社会救助的主要差异 |

拉美国家的经验教训表明:完善社会保障制度建设对预防“增长性贫困”至关重要。具体说来,我国的社会保障制度及相关配套政策有以下几个方面需要完善:

1. 城镇化进程要与社会保障的负担能力相匹配。城镇化需要大量资金作后盾,需要为新增人口提供教育、医疗、住房等公共服务,地方政府需要量力而行,稳步推进。要避免城镇化水平与社会经济发展水平相脱节,避免大量农村人口盲目涌入造成城市人口迅猛增加,导致就业机会不足。失业加剧与贫富悬殊将令社会不稳定的因素急剧增加,各种社会问题凸现。

2. 合理配置社会保险与社会救助的比例。如前所述,拉丁美洲国家治理贫富差距的政策效果欠佳的一个重要原因就是,社会保障支出产生了逆向收入再分配。几个拉美大国 (阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和乌拉圭) 的社保支出占GDP的比重高达11.5%,超过了美国的社保支出比重 (8.3%),但是这些国家把大部分社保支出用在社会保险 (占GDP比重为9.8%),少量用于社会救助 (占GDP的比重为1.8%)。而且拉美国家的社会保险体系又具有累退性,加上社会保险覆盖面非常窄,中高收入阶层成为社会保险支出的获益者。

社会保险与社会救助的主要区别是 (见表 1),前者以缴费参保为领取的前提条件,后者以收入或财产调查为领取依据。一般而言,高收入者倾向于社会保险计划,原因是大多数社会保险计划具有多缴费、多领取的特征;而低收入者则倾向于社会救助计划,这是因为其收入较低,不一定有能力参加社会保险计划,而社会救助计划以收入或财产状况为领取依据,能够保证社会救助资金主要用于穷人。对于发展中国家而言,在社会保障资金总量有限的情况下,社会保险与社会救助的资金投入比例要恰当:如果社会保险资金的比重过高,则社会救助的比重就低,低收入者、非正式部门劳动者以及无工作能力者陷入贫困的可能性就大;而如果社会救助的比重过高,社会保险的比重就低,收入再分配的力度就比较大,但是也在一定程度上影响了劳动者工作的积极性,降低了经济效率。

| 表 1 外出农民工参加社会保险的比例 (单位:%) |

我国社会保障支出的结构应有所调整,社会救助的力度应该加强,在社会救助政策上可以借鉴巴西的家庭补贴计划 (Bolsa Familia)、墨西哥的机会计划 (Oportunidades),更多地应用有条件现金转移计划的方式,提高政策的实施效果①。

①这些计划都是世界银行向广大发展中国家强烈推荐的社会保障项目。

3. 善待外来人口,降低非正式就业的比重,实现“体面劳动”。1999年6月,国际劳工组织总干事索马维亚在第87届国际劳工大会上提交了《体面劳动 (decent work)》的主题报告,提出了“体面劳动”的概念--劳动者拥有令人满意、高质量的就业岗位,权利得到保护,具有安全和健康的工作环境,享受基本的社会保障②。这一定义后来被国际社会普遍接纳,其中也包括中国。中国政府代表多次在国际劳工大会上表示,实现体面劳动是世界各国劳动者的普遍愿望,中国将为所有劳动者拥有一份体面的工作而不懈努力。实现体面劳动的关键是实现机会平等和权利平等。实现这两大平等,首先是政府要创造充分的就业机会,让每一个劳动者的劳动权都能够得到满足;第二是要为所有的劳动者创造一个公平的学习机会和培训机会,让每一个人都能够通过自身的努力和智慧而获得向上发展的可能;第三是应建立和完善社会保障制度,解除劳动者的后顾之忧,让劳动者在失业、伤残或年老时,都能够享有基本的保障。与前文所谈的拉美国家非常类似,我国目前在制度上还存在许多不合理的地方,造成劳动者离“体面劳动”还有不少距离,亟待进行完善:

②International Labor Organization (1999). Decent work. Report of the Director-General of the ILO to the 87th Session of International Labor Conference, Geneva.

第一,消除“负福利”现象。对于中国而言,当务之急不是要立即出台高福利政策,而是要消除对低收入者、外来务工者的“负福利”,让劳动者获得各项基本的权利。因此,要想实现体面劳动,须先厘清经济政治生活中的一些不正常现象,清理各种歧视性条款、与民争利的不当政策,从保障最基本的劳动权利做起,彻底消除“负福利”现象,让每位劳动者都能够经由合法与正当的渠道实现梦想,形成勤劳致富的社会风气。

第二,保障劳动者的劳资谈判权。为此,政府有必要强化相关法律,保障劳动者的相关权利,扩大政府、劳动者和雇主的谈判平台。北欧国家大都没有最低工资制度,但是该国的劳资关系却很和谐,关键是政府、工会和雇主组织三方通过协商达到共识,采取集中的工资集体谈判来保护劳动者。这方面的经验很值得我国借鉴。

第三,降低非正式用工现象,提高劳动者正规就业的比例。一方面,我国的国有企业应带头降低非正式用工的比例,削除就业中对低学历青年人的歧视;另一方面,要加强劳动监察,维护弱势劳动群体的权益。

4. 扩大社会保险的覆盖面势在必行,特别是农民工的社会保险覆盖面。社会保险覆盖面扩面难,有许多原因,例如,参保人维权意识不强;社会保险缴费率高;企业社会保险责任意识淡漠;社保欠缴罚款力度太小;社保及税务部门难以跟踪广大中小企业的社会保险缴费情况;地方政府出于发展经济的考虑,故意执法不严。还有非常重要的一点就是养老保险基金投资收益率太低,伤害了参保人的积极性。这需要中央政府加大宣传力度,严肃法纪、优化管理以及鼓励社会监督等多管齐下,切实提高社会保险的覆盖面。

总之,正如中共中央总书记习近平同志在2014年新年贺词中所说的:“我们推进改革的根本目的,是要让国家变得更加富强、让社会变得更加公平正义、让人民生活得更加美好”。只有把社会保障制度嵌入经济增长模式中去,让全体人民老有所养、病有所医、住有所居,经济增长才有意义。而唯有这种增长模式才具有可持续性。

| [] | Bolt, J. and J. L. van Zanden, 2013, The First Update of the Maddison Project; Re-Estimating Growth Before 1820.Maddison Project Working Paper 4. http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/publications/wp4.pdf |

| [] | ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean), 2012, Social Panorama of Latin America 2011, Santiago, Chile. United Nations publication. |

| [] | Gilbert, Alan, 2012, Latin America Regional Report: Global Housing Strategy 2025. Final Report. |

| [] | Huber, Evelyne, 2009, Including the middle classes? Latin American social policies after the Washington consensus. In: Kremer M, van Lieshout P and Went R eds, Doing Good or Doing Better: Development Policies in a Globalizing World. Amsterdam, Amsterdam University Press: pp.137-155. |

| [] | Lindert, Kathy, Emmanuel Skoufias, and Joseph Shapiro, 2006, Redistributing income to the poor and the rich: public transfers in Latin America and the Caribbean.SP Discussion Paper, NO. 0506, World Bank. http://edu.wanfangdata.com.cn/Periodical/Detail/nfjj201504007 |

| [] | Mesa-Lago, Carmelo and A. Arenas de Mesa, 1998, "The Chilean Pension System: Evaluation, Lessons and Challenges". En M.Cruz-Saco and C.Mesa-Lago (editores), The Reform of Pension and Health Care System in Latin America. Do Options Exist?, University of Pittsburgh Press. http://www.worldcat.org/title/do-options-exist-the-reform-of-pension-and-health-care-systems-in-latin-america/oclc/42854811 |

| [] | Rofman, Rafael and Oliveri, Maria Laura, 2012, Pension coverage in Latin America: trends and determinants, Social Protection Discussion Papers, No 70926, The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13561?show=full |

| [] | Sunkel. G., 2006, El papel de la familia en la protección social en América Latina, Políticas sociales series, No.120, LC/L.2530-P, Santiago, Chile, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). United Nations publication. http://www.academia.edu/4604117/Poverty_and_employment_in_Latin_America_1990-2005 |

| [] | UN-Habitat, 2012, state of Latin American and Caribbean cities 2012, Towards a new urban transition, United Nations Human Settlements Programme. http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/SOLAC-ProjectOutput.pdf |

| [] | 胡永泰、陆铭、杰弗里·萨克斯和陈钊, 2012, 《跨越"中等收入陷阱"》, 格致出版社, 2012. |

| [] | 世界银行, 2009, 《从贫困地区到贫困人群: 中国扶贫议程的演进》, 研究报告. http://siteresources.worldbank.org/EXTEAPCHINAINCHINESE/Resources/3885741-1199439668180/China_PA_Report_Summary_March_2009_chn.pdf |

| [] | 世界银行和国务院发展研究中心联合课题组, 2013, 《2030年的中国: 建设现代、和谐、有创造力的社会》, 中国财政经济出版社. |

| [] | 郑春荣, 2012, 《我国新农村社会养老保险制度探析——基于我国两大养老保险制度的比较》, 《社会科学家》, 第 4 期。 |