如何激发下属成为自我驱动力强的员工,一直是管理领域的重要课题,建言是员工自我驱动力强的一个重要体现,是指对工作相关的想法、信息及意见的表达 (Van Dyne et al., 2003)。Van Dyne和Lepine (1998)将建言定义为促进性的建言 (promotive voice),这种建言可以帮助改善组织中的过程、管理等,着眼于改进的功能。随后,学者对建言的定义进行了拓展,Farh等人 (2002;2004) 的研究表明,在中国组织中的建言包含了“提出改进性意见和对组织不利行为进行劝阻”两类行为。Liang等 (2012)提出了建言的二维模型,包含促进性建言 (promotive voice) 和抑制性建言 (prohibitive voice)。促进性建言意味着新的创意或实践,需要充足的时间和投入去发展完善,但在一个急速变化的市场中,这并不是所有的组织在任何时候都能够负担得起的 (魏昕,2011)。高层决策难免有疏忽,抑制性建言能够及时地帮助组织发现问题或风险,可以避免可能的损失 (Liang et al., 2012)。

激发建言行为不仅要考虑外在激励,还要深入员工内在去探究根源。对此,自我一致性理论为我们打开了一个新的视角。Burns (1982)指出“个体的自我概念是在某些重要人物对个体施加影响的情况下逐渐形成的。”他们认为个体倾向于保持自我想法与行为、情绪的内在一致性,按照保持自我一致性的方式进行行动或解释行为。遵循这一思路,我们推论变革型领导会通过影响下属在组织中自我概念的形成,进而影响下属的建言行为。

回顾以往的研究,学者们已从不同视角对影响建言的机制展开了分析。在过去的研究中,许多学者探讨了变革型领导与建言之间的关系,并在理论和实证上取得重要成果 (Detert and Burris, 2007;Liang et al., 2012;Liu et al., 2010;Wang et al., 2012;梁建和唐京,2009)。然而,在对变革型领导与建言文献回顾后,我们发现仍然存在一些问题需要进一步澄清。

首先,变革型领导和建言研究的实证结果还存在不明朗之处。虽然大部分学者的研究证明了变革型领导对建言具有正向的促进作用 (Liang et al., 2012;Liu et al., 2010),但有些研究表明,变革型领导并不总是能激发员工的建言行为,比如,Wang等 (2012)的研究表明,团队层面的变革型领导行为,即理想化影响和愿景激励会促使员工合作性沉默。Detert和Burris (2007)研究则证实,对表现更差的下属而言,变革型领导与员工建言是负向关系。梁建和唐京 (2009)的研究也表明,变革型领导与建言之间的关系是会发生变化的,他的实证证明了变革型领导与建言参与气氛正相关,但对主动性高的员工而言,变革型领导与员工建言水平则关系不显著。可见,变革型领导对建言之间的关系还有待深入探讨。

其次,以往关于领导行为对建言的影响研究多从心理安全、冲突回避、组织自尊等中介机制来进行探讨,然而,这一中介机制的研究取向给理论及实践留下了困惑:为何变革型领导在解决了下属的心理安全、冲突回避等问题后,员工建言的积极性依然不大?而有一些员工,即使他们的组织自尊也不高,但由于他们对组织培养出了强烈的归属感、使命感,他们会在明知建言有风险时仍然敢于建言。对此,以往的研究尚未能够做出合理解释。

近年来,为了深入研究这个问题,Detert和Edmondson (2011)以及Glassenberg (2012)、Liang等 (2013)首次从内隐建言信念、内隐价值视角,对建言做了探索性研究。这些研究启发我们,在以往的研究中,心理安全、冲突回避等中介机制只是解决了员工建言的必要条件而非充分条件,驱动员工行为不仅有功利性价值取向还有志愿性价值取向 (李燕萍和涂乙冬,2012)。激发员工建言不仅需要减少员工建言的风险,还需要从内在价值观关注他们的志愿性自我驱动。个人-组织匹配的理论表明,当个人与组织之间高度契合的时候,组织成员更易于表现出对组织有益的主动性行为 (Clary and Snyder, 1999)。其中的重要机制是组织成员的内在动机被激发出来了。根据自我一致性理论,当个体意识到自己的行为是重要而且必要时,个体就会自动表现出与自我价值一致的行为,哪怕这种行为可能伴随一定的风险。该理论说明,由价值观产生的潜意识主宰着人的行为,促使人的行为与自我价值保持一致。个人-组织匹配很高的员工,他们会将组织与自己命运紧密相连,潜意识会指引他们不自觉地维护组织利益,比如提出抑制性建言避免组织陷入危机。这就是价值观认知在内隐地影响着人的行为。基于此,为弥补现有研究的不足,本研究拟从个人-组织匹配的视角出发,探讨在中国组织情境下变革型领导对员工建言行为的影响及其机制。

再次,以往关于领导通过价值观来影响员工行为的研究中,学者多用“个人-领导的价值一致”作为中介去探讨,但Hoffman (2011)的研究表明“个人-组织价值一致”比“个人-领导的价值一致”在变革型领导与团队工作绩效之间有更强的解释力。以往研究欠缺“个人-组织”关系方面的引入,是因为:变革型领导体现的是领导者的行为,而个人-组织匹配体现的是员工个人与组织之间的关系,如果没有加入其他变量,两者之间很难发生关联。因此,为了使两者关系挂钩,本文引入了“领导的组织代表性”做调节变量。领导的组织代表性是指下属感知到的上司与组织共享身份的程度,领导的组织代表性越高,下属越能有效感知领导传递给组织的价值观以及对自己的评价。本文引入该调节因素,希望能更好地解释个人-组织匹配在本文中的中介作用。

综上,本文认为,组织是否从内在价值层面将员工的建言动机激发出来,是解决建言问题的关键。从历史的角度看,不管是唐代的魏征还是其他敢于谏言的谏官、诤臣,都可以看出,他们对其辅助的王朝具有高度的组织归属感,正是忧国忧民的情怀让他们可以做到不惧安危,勇于谏言。那么,在企业是否有类似情况?当领导通过价值观深刻影响了员工的自我一致性感知后,下属对组织的归属感也会提高,而归属感、价值观的增强是否能够促进员工加强建言动机?这是本研究要探讨的核心问题。研究结果如果得到证实,将有助于学者从内隐价值视角进一步揭示领导行为与建言之间的影响机制。

二、 理论与研究假设 (一) 变革型领导与员工建言行为由于下属的建言涉及与上司分享自己的想法,而且上司本身就是建言对象,因此上司在建言过程中扮演重要角色 (Detert and Burris, 2007)。同时,上司对下属的晋升、奖惩以及工作分配具有重要的决策权力,这就使得上司的领导行为将成为下属是否做出某种行为的重要决定因素 (Milliken et al., 2003)。

本文认为,变革型领导会对员工的促进性建言产生积极影响,这是因为:员工提出促进性建言是为了提高企业效率而提出新观点和新方法,风险较小,而且变革型领导能够增强下属的工作信心,从而促使下属敢于提出促进性建言。Wang等 (2005)及Piccolo和Colquitt (2006)等人认为,上司的变革型领导行为有利于促进下属的积极心理反应:变革型领导具有令员工心悦诚服的特质,因而能够得到员工的信任和认同;他们能够为员工描绘富有吸引力的愿景,来激发下属热情并感染员工 (Avolio et al., 1999);他们通过表达团队高期望,可以激励下属团结一致,去实现或超越原来的期望 (Bass and Avolio, 1995);他们通过询问可以激发员工的想象,自主解决问题;变革型领导还注重对不同下属进行个性化的关怀和帮助。这些都会促使员工放心地提出对公司有益的促进性建言。

另一方面,变革型领导也会对员工的抑制性建言产生积极作用,这是因为:抑制性建言是就组织中的阻碍效率的问题 (如有害的行为) 而提出预防性的观点和措施 (梁建和唐京,2009),虽然这种意见的提出会因可能的负面影响而给自身带来风险,但这些预警性信息的提出是为了让大家意识到问题的存在,是基于解决或防止因为过程损失带来的负面影响而提出来的,因此,是变革型领导乐于见到的行为。Kark和Van Dijk (2007)指出,通过变革型领导,下属会逐渐形成积极的习惯,更加关注结果本身,并且能够以开放的心态面对工作中产生的变化或困难,这种习惯和心态能够让员工更加敢于承担风险。同时,变革型领导通过对目标、愿景的灌输,下属会逐渐认同组织目标,并且意识到实现组织目标是实现个人目标的前提,进而明白组织的成败与自己的前途紧密相关 (Kark et al., 2003;Shamir et al., 1993),这些使得下属意识到组织就是自己的一部分,因此,在明知表达阻碍性意见有风险的情况下,但为了个人和组织,依然敢于提出抑制性建言。

综上,当上司通过变革型领导表现出对下属的促进性和抑制性建言十分感兴趣,并愿意采取相应的实际行动将下属的建言付诸实施时,下属做出建言的动机就会不断增强 (Detert and Burris, 2007)。这时,即便员工会意识到公开表达自己的个人观点和看法可能存在风险,员工还是有可能会做出这种行为。从诸多变革型领导与建言的实证研究表明,上司的变革型领导行为对员工建言行为有正向的影响作用 (梁建和唐京,2009;周浩和龙立荣,2012等)。基于上述分析,本研究提出如下假设:

假设1a:变革型领导对下属的促进性建言具有显著的正向影响。

假设1b:变革型领导对下属的抑制性建言具有显著的正向影响。

(二) 个人-组织匹配与建言行为根据自我一致性理论,人们总是设法将自己的信念、态度与行为保持一致。在某些重要人物,比如上司对其施加一些影响的情况下,个体的自我概念便会产生积极的作用。员工需要保持个人想法、情绪、行为与领导内在要求保持一致,按照内外一致的方式进行行动和解释行为,因此,员工有让自己的价值观和行为保持内在一致的自然动机。

在变革型领导下,当个人-组织匹配较高,即下属大大内化领导的价值观时,下属本能的行动会体现出他们的价值观和领导是一致或相似的 (Kark et al., 2003),而接受领导价值观影响的行为选择,可以让下属完成这种自我证明 (Kelman,1958)。一个好的行为选择就是建言,因为建言行为可以表明他们和领导者有着相似的行为模式:当领导热情的表达了一种集体认同,鼓励追求远大目标,下属可以主动的提出一个富有建设性的促进性建言;或者针对组织的一些危机,可以主动提出对集体有益的抑制性建言,让集体及时发现问题,避免危机发生。

根据Liang (2007)和魏昕 (2011)等人的研究,促进性建言是为组织发展提出创新性建议,抑制性建言则是对现有的阻碍组织发展的问题提出个人意见。抑制性建言同促进性建言一样,都是富有建设性的 (魏昕,2011),其动机是合作性、有益于组织的,因而都是能够反映员工与领导的价值观内在一致的重要范畴。这些建言都是可以让集体受益、领导认同的行为,体现了员工与领导的自我内在一致性。

另一方面,如果员工感知到个人-组织匹配较低,即当员工意识到自我价值与领导、组织在价值观上有分歧时,员工就会意识到在相关信念、目标上与领导均存在不一致性,从而产生焦虑和压力。依据自我一致性理论,一致性的缺失将会给他们造成相应的紧张感,以此驱使他们去不断努力消除这种紧张从而实现新的平衡。由于在价值观层面上的问题是深层次的问题,因此,在意识到领导和组织的价值观是难于改变的情况下,员工只能从自身想办法去适应组织,即退而求其次,在一个较低层面寻找一个新的平衡,来达到自我观念和行为的一致。因此,在这种低水平的匹配下,下属倾向于保留观点,不仅减少促进性建言,还会减少抑制性建言甚至用沉默来减轻压力,因为这种行为取向是维持自我意识和行为一致性的必然选择。基于上述分析,本文提出以下假定:

假设2a:个人-组织匹配对下属的促进性建言具有显著的正向影响。

假设2b:个人-组织匹配对下属的抑制性建言具有显著的正向影响。

(三) 个人-组织匹配的中介效应个人-组织匹配不仅仅单纯表现为一种客观存在的状态,其更重要是个人对于自我的价值观、关系、需要和适应的感知,因此这也可以看作是一种社会认知的变量。个人-组织匹配指的是个人与组织在规范、价值观方面的高度契合和一致 (Chatman,1989)。个人-组织匹配包含一致性匹配与互补性匹配,而互补性匹配又可划分成需求-供给匹配和要求-能力匹配 (Kristof,1996)。

变革型领导会对个人-组织匹配产生积极的作用:一方面,变革型领导对下属实施理想化影响、感召力激励,这些会强化员工对公司愿景、价值观的认同感。在上级的变革型领导下,下属能够逐步感受到与组织在价值观、信念和共享文化等方面的一致性,从而影响自我归类 (Mael and Ashforth, 1992),有效的将组织的特征和价值观映射到自我概念和自我定义上,使员工逐渐将自己定义为组织中的一员 (Vilela et al., 2008),从而促使员工的个体价值观和组织整体价值观趋于一致;另一方面,变革型领导对下属的智力激发及个性化关怀能够帮助不同的下属增强与组织的互补性匹配感知。领导者进行智力激发行为能帮助下属开拓新思路,激发潜能,而个性化的关怀行为则会让领导体恤员工辛劳,关心每个员工的独特能力、兴趣和成就,这些行为将能激发员工积极去提高自己的能力以满足组织对自己的要求,促进个人与组织之间的互补性匹配。

个人-组织匹配会对建言行为产生重要影响,这是因为:对个人-组织匹配高的员工而言,个体更会对组织产生一种较强的归属感、使命感,员工会更期盼留在组织中长期努力工作,并会将组织视为自己坚守的重要场所,在这种情况下,当组织发生问题的时候,员工会有更高的主动、志愿动机,去帮助组织纠正错误,而建言恰好就是可以帮助组织纠错,并朝更好方向发展的一种行为,所以个人-组织匹配的方式将会对员工的建言行为产生十分重要影响。此外,以往研究已证实,与个人-组织匹配概念相似的价值观一致能够对建言起到正向的影响作用 (Wang et al., 2012)。因此,基于上述分析,本文研究提出以下假设:

假设3a:个人-组织匹配在变革型领导与下属的促进性建言之间起中介作用。

假设3b:个人-组织匹配在变革型领导与下属的抑制性建言之间起中介作用。

(四) 领导组织代表性的调节效应领导的组织代表性是指下属对领导与组织特征的重合程度的感知 (Eisenberger et al., 2010)。以往研究大都假设领导是组织的代理人,代表组织执行决策程序并管理下属。然而,并非所有的领导在代表组织的程度上都是一致的。当下属把直接领导的身份特征,如价值观、目标等,与组织中其他团队领导所反映的身份特征进行对比时,他们会发现组织整体属性与领导身份之间具有差异性。Eisenberger等人 (2002)认为,上司作为组织的代理人与下属进行互动,在下属看来,上级的组织代表性越高,意味着组织更加器重和重视上级,上级在组织的重要决策中将具有更大的影响力,这时上级更能影响下属的职业发展及奖惩 (Sparrowe and Liden, 2005)。所以,组织代表性较高的领导一旦对下属做出变革型领导行为,其对下属产生的正面积极作用也就更大。因此,在面对上司的变革型领导时,领导的组织代表性越高,员工感知到组织对领导的支持性、认同性越高,进而转化为个人对组织的认同、匹配性也应越高。

Eisenberger等人 (2002)认为,领导在作为组织的代理人形象时,通常代表着组织行使对下属的权力,鉴于此,员工往往会把上司对待自己的领导方式看作组织对自己的一种判断或者接纳。依据这个逻辑,对代表性高的领导,在上司以变革型领导方式领导自己时,下属会认为上司的此类行为也是代表了企业对待自己的态度。因此,受到上司理想化影响、感召力更多的下属会认为上司的这种价值观就是组织的价值观和文化,而对上司的价值观认同越高,越会增强员工的个人-组织匹配中的一致性匹配感;另一方面,受到较高代表性的上司个性化关怀、智力激发更多的下属也会认为这代表了组织在一定程度对自己实施了额外的修补短木板式的支持,而这会增加员工的互补性匹配感知。反之,领导的组织代表性越低,下属越倾向于认为直接领导的言行不过只是代表领导自己的立场,领导的指令、目标并没有完全得到组织的支持。

因此,根据上面的推理,本文认为,领导的组织代表性可以在变革型领导与个人-组织匹配之间起调节作用。由此,本研究推出以下假设:

假设4:领导的组织代表性在变革型领导与员工个人-组织匹配的关系中起调节作用,领导的组织代表性越高,变革型领导对员工的个人-组织匹配的影响越大。

|

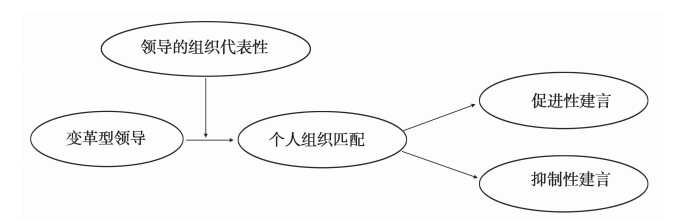

图 1 理论模型 |

本研究是在2013年7月到2013年8月期间开展的问卷调查。接受我们调查研究的是广州地区的4家民营企业,分别分布在机械制造、化工、外贸和信息服务行业,企业规模在100-500人之间,成立年限都超过了3年。

为避免同源方差的影响,本研究采用了配对调查方式,分别由团队领导和下属填答相应的问卷。由于因果关系的成立必须原因发生在前,结果发生在后。因此,为了进一步验证变量间的因果关系,本研究进行了两次问卷调查,前后相隔三周。在第一次调查中,我们共发出280份员工问卷,收回236名员工的完整问卷。在第二次调查中,我们共发出78份直接领导问卷 (与第一次接受调查的236名员工相对应),收回67份问卷。进行上下级配对匹配后,共得到213名员工和67名领导的配对样本供后续假设检验分析,员工和领导的有效反馈率分别为76%和85.9%。方差分析的结果表明,不同组别的领导对员工促进性建言 (F=1.03,P=0.15) 和抑制性建言 (F=0.98,P=0.37) 的评价均不存在显著差异,因此可以认为样本中不存在嵌入效应 (nesting effect)。

在样本的结构方面,以男性为主,占的比例为62%。员工的年龄在20岁以下的占1.4%,在21-25岁之间的占11.3%,26-30岁之间的占21.1%,31-35岁之间的占52.6%,36-40岁的占9.4%,41-45岁之间的占3.3%,45岁以上的占0.9%。员工学历的结构情况是:初中或以下的占0.5%,高中或中专水平的占12.2%,大学专科学历的占16.4%,大学本科学历的占59.6%,研究生比例为11.3%。员工在公司的工作时间不满1年的占14.1%,1~3年的占58.7%,3~5年的占19.7%,6~10年的占7%,10年以上的占0.5%。最后,员工与领导的共事时间中不满1年的占不满1年的占25.8%,1~3年的占68.5%,3~5年的占5.2%,6~10年的占0.5%。

(二) 测量工具变革型领导采用的是Bass和Avolio (1995)的MLQ5X量表,包括特质理想化影响、行为理想化影响、愿景激励、智力激发和个性化关怀五个维度共20个条目。举例条目是“我的直接领导的行为值得尊敬”,量表的信度系数为0.94。个人-组织匹配采用的是Cable和DeRue等人 (2002)的量表,共9个题项,包括相似性匹配、工作要求与能力匹配、需求与供给匹配三个维度。举例条目为“我个人的价值观和公司的价值观、文化是相匹配的”,量表的信度系数为0.88。领导的组织代表性采用的量表是Eisenberger等人 (2010)的9题项量表。举例条目为“我直接领导的言行能够体现我们公司的价值观”。促进性建言和抑制性建言采用的是Liang等 (2012)的10题项量表,量表的信度系数为0.86。促进性建言的举例题项为“这位员工积极提出了会使公司收益的新方案”,量表的信度系数为0.86;抑制性建言的举例题项为“这位员工敢于指出公司中所出现的问题,即使这将破坏与其他同事的关系”,量表的信度系数为0.84。控制变量包括员工的性别、年龄、学历、在公司的工作年限以及与现任直接领导共事的时间。

(三) 结果分析 1. 验证性因子分析本研究用Lisrel软件对变革型领导、个人组织匹配、领导的组织代表性、促进性建言行为以及抑制性建言行为这五个变量进行验证性因子分析 (CFA)。结果如表 1所示,五因子模型的拟合效果最好,说明这是五个不同的概念。

| 表 1 区分效度的验证性因子分析结果 |

本研究的相关分析结果如表 2所示。从表中可以看出,变革型领导与促进性建言、抑制性建言均和个人-组织匹配均在 (p < 0.01) 下显著正相关,分别为 (β=0.49)、(β=0.44) 和 (β=0.34);个人-组织匹配与促进性建言、抑制性建言显著正相关,分别为 (β=0.46)、(β=0.40);促进性建言和抑制性建言显著正相关 (β=0.50,p < 0.01)。

| 表 2 变量的均值、标准差、相关系数以及信度系数 |

根据Anderson和Gerbing (1988)介绍的检验嵌套模型的方法,本研究对比了完全中介和部分中介这两个竞争性模型。首先我们建立了变革型领导通过个人-组织匹配作用于促进性建言、抑制性建言的完全中介模型。模型拟合基本符合相应标准:模型1的χ2 (132,N=213)=584.34,p<0.01,χ2/df=4.43,CFI=0.91,IFI=0.91,GFI=.77,NFI=0.89,NNFI=0.91,RMSEA=0.099,所有路径在p < 0.01的水平上显著。

其后,本研究检验了部分中介模型 (同时增加了从变革型领导到促进性建言、抑制性建言的路径),发现其拟合系数比完全中介模型要好:χ2 (130,N=213)=485.35,p<0.01,χ2 /df=3.73,CFI=0.92,IFI=0.92,GFI=0.80,NFI=0.90,NNFI=0.91,RMSEA=0.097,而且新增加的路径都在p小于0.01时显著。

与谢俊和汪林 (2014) 的方法相一致,本研究对比了完全中介模型与部分中介模型的卡方差异,检验显示两个模型之间差异显著 (χ2(2)=98.99,p<0.01)。根据拟合指标判断和通过比较嵌套模型的Δχ2及Δdf,本文倾向于接受模型2,即个人-组织匹配起部分中介作用。因此,假设3a、3b均得到部分支持。

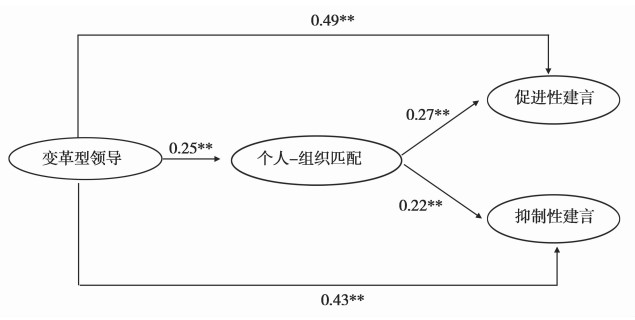

模型1的路径系数图如图 2所示。其中,变革型领导到个人-组织匹配的路径系数是0.25(p < 0.01)。个人-组织匹配到促进性建言和抑制性建言的路径系数分别是0.27(p < 0.01) 以及0.22(p < 0.01)。变革型领导到促进性建言和抑制性建言的路径系数分别是0.49(p < 0.01) 和0.43(p < 0.01)。

|

图 2 中介作用的结构方程模型分析 (*p < 0.01) 注:n=213;*p < 0.05; **p < 0.01 |

为了检验领导的组织代表性在变革型领导和个人-组织匹配中的调节作用,本研究采用分层多元回归 (hierarchical multiple regression) 法来进行检验。在进行调节效应的检验之前,本研究先对所要检验的变量进行了标准化的处理,以避免多重共线性的问题发生。其次,使用SPSS16.0软件来进行分层多元回归,以检验调节效应。

从表 3模型3可以看出,以个人-组织匹配为因变量,变革型领导与领导的组织代表性的乘积项在进入回归方程以后系数显著 (β=0.400,p < 0.01),因此领导的组织代表性起正向调节作用的假设4得到支持。

| 表 3 领导的组织代表性调节作用的回归分析 |

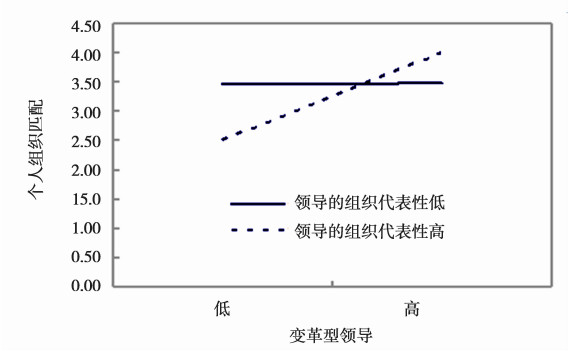

本研究采用Split-Plot分析方法画出了调节作用的示意图,如图 3所示。图中,我们可以更清楚地看出领导的组织代表性的调节作用:当领导的组织代表性越高时,变革型领导与个人-组织匹配的正相关关系越强。反之,当领导的组织代表性越低时,变革型领导与个人-组织匹配的关系越弱。

|

图 3 领导的组织代表性调节作用的示意图 |

本文大部分研究假设得到了支持。研究结果表明,变革型领导对促进性、抑制性建言均具有显著的正向影响,个人-组织匹配在变革型领导和建言的关系中起部分中介作用,领导的组织代表性在变革型领导和个人-组织匹配之间的正向调节作用也得到验证。

变革型领导对建言影响的研究结果和Liang等 (2012)、Liu等 (2010)、吴隆增等 (2011)的研究结果一致,但本研究的结果显示,变革型领导对员工的促进性建言比抑制性建言的影响要大。这表明当下属需要提出与领导意见相左的抑制性建言去阻止某项决策时,下属会更慎重考虑自己的建言行为。

个人-组织匹配的中介作用得到验证,揭示了变革型领导对建言的影响并不是一个简单的从上到下,消除心理安全,用利益就能驱动的一个过程。员工在变革型领导下是否建言,还跟他受到的组织影响有重要关联。变革型领导行为会影响个人对组织价值观的认知程度,进而在潜意识中影响自我价值观,根据自我一致性理论,员工有动机让自我行为与习得的价值观保持一致。这启发领导者应该通过价值观驱动来塑造组织的影响力,进而用价值观文化激发员工对组织的归属感和使命感。

个人-组织匹配充当的是部分中介,而不是完全中介作用,本研究认为这样的结果恰好是更为合理的:不管是促进性还是抑制性建言,员工提出新建议,都是为了组织好,是源于个体对组织产生了好的情感和责任的驱动,但上司的变革型领导只能激发员工对组织的部分情感和责任感,并不能消除心理安全等其他感受。反过来,如果检验结果是个人-组织匹配在变革型领导和员工的建言行为中起到完全中介作用,这将不仅与理论中的其他研究事实不相吻合 (其他研究已经论证了存在其他的诸如心理安全等中介变量),并且也不符合本研究的初衷,本研究从一开始就强调,本文提出个人-组织匹配这个中介变量是希望提供一个建言研究的新视角,它充当的中介角色更多的价值在于它是产生建言的充分条件而非充要条件。因此,这就不难解释为何个人-组织匹配充当的仅是部分中介作用。

此外,本研究的实证结果表明,领导的组织代表性程度具有调节作用,这和现实情境基本一致,当下属追随的上司的组织代表性很高时,下属将会认为,领导对我实施的变革型领导实质就是领导代表组织在向自己施加影响,当下属认同并且内化领导的价值观时,他会感觉是在认同和内化组织的价值观,从而促使下属感知个人与组织的匹配越高。

(二) 实践启示本研究的研究结果具有非常重要的实践意义,尤其是对当前企业管理者思索组织驱动力方面,具有极为重要的启示作用。以往关于变革型领导和建言的研究让企业意识到了变革型领导的重要意义,但对个人-组织匹配、价值观驱动方面的指导远远不够。而这种与组织匹配带来的价值观驱动,恰好是文化、理念层面的驱动,是能够重塑企业发展的根本驱动力。

本文的研究结果启示我们:首先,企业应高度重视领导者的个人价值观与组织目标相一致,变革型领导者对下属实施影响,会影响各层管理者在日常行为中展现出与组织相一致的特质或行为,并以此带动员工的价值观发生变化,进而影响企业文化的形成。

其次,以往研究表明,个人-组织匹配会影响员工的满意度和离职发生率等,本文的研究结果则表明,个人-组织匹配会直接影响员工的建言行为。这启示我们,要想让员工做出有利于组织的建言行为,需要从内在价值观、潜意识层面去影响他们。这要求企业要想办法让员工认同组织的价值观,让员工对组织产生强烈的归属感、使命感。这启发企业可以实施员工持股计划、裂变式内部创业等,来推动组织变革。这些变革方式可以增强员工的内部人身份认知,提高组织归属感。另一方面,企业还要帮助员工提高能力或改善待遇以适应人-岗匹配。这启示企业,在人才引进方面,不仅要了解应聘者需求与岗位供给匹配,还应观察应聘者的价值观、事业发展目标等是否与组织目标、价值观一致。

更为重要的是,本研究还启示高层领导者要增强企业管理人员组织身份的合法性。组织代表性高的领导更值得下属信赖,其领导效能更高 (VanKnippenberg,2011)。Eisenberger等人 (2010)指出,企业在管理者的任命和调配当中往往忽略考察他们是否能够代表企业的文化和利益。因此,本文调节作用的实践意义还在于,它启发企业的高层领导在招聘、委任管理人员时,领导的组织代表性也应作为一个重要的考察标准。这种方式有利于保证企业重要的战略目标、核心价值观能够得到有效地贯彻和执行。

(三) 研究局限与展望本研究的局限主要有以下几点:一是调研区域过于集中,这在一定程度上会抑制研究的外部效度。未来可以推广到其他地区和行业的企业,以便获得更有推广性的研究。二是为避免同源方差的影响,本研究采用了纵向的配对调查方式,但考虑到调研的难度,以及担心时间跨度过长导致人员发生变动,使得配对关系也随之发生变化,因此本文对因果关系做纵向研究只间隔了三周时间,而这三周时间可能不够让变量之间产生因果变化,因此,未来研究可以进一步优化纵向研究设计,来验证变量之间的因果联系。

展望未来,学者可以从以下几个方面拓展本研究:一是考虑用其他价值观层面的因素来研究其对建言行为的影响;二是可以从建言的技巧出发,将中国历史上的进谏策略与西方的内隐建言理论 (Detert and Edmondson, 2011;Glassenberg,2012) 相结合,开发出适合中国情境的内隐建言信念量表,来进一步研究影响建言行为的形成机制。

在中国古代进谏的研究中,非常重视谏言方法上的问题,比如中国有一句“武战死,文谏死”之说,这充分说明了谏言技巧的重要性,宋朝苏洵在《谏论上》中对进谏技巧也做了深刻总结:“说之术可为谏法者有五:理喻之,势禁之,利诱之,激怒之,隐讽之。”2013年澳大利亚国立大学的陈镇雄老师与梁建等人在华人背景下开发了和谐导向的内隐建言信念 (harmony-oriented implicit voice belief) 量表,他们关注了中国情境因素的话题 (Liang et al., 2013)。因此,未来的研究,可以以谏论五因素为基础,进一步完善这方面的建言量表,来开展相关研究。

| [] | Anderson, J. C. and Gerbing, D. W. , 1988, "Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach,". Psychological Bulletin, 103(3), 411–423. DOI:10.1037/0033-2909.103.3.411 |

| [] | Avolio, B. J. , Bass, B. M. and Jung, D.I. , 1999, "Re-Examining the Components of Transformational and Transactional Leadership Using the Multifactor Leadership,". Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72(4), 441–462. DOI:10.1348/096317999166789 |

| [] | Bass, B. M. and B. J. Avolio, 1995, "MLQ Multifactor Leadership Questionnaire for Research: Permission Set. Redwood, " City, California: Mind Garden. |

| [] | Burns, 1982, self-concept development and education. Henry ling ltd. |

| [] | Cable, D. M. and DeRue, D.S. , 2002, "The Convergent and Discriminant Validity of Subjective Fit Perceptions,". Journal of Applied Psychology, 87(5), 875–884. DOI:10.1037/0021-9010.87.5.875 |

| [] | Chatman, J. A. 1989, "Improving Interactional Organizational Research: A Model of Person-Organization Fit,". Academy of Management Review, 14(3), 333–349. |

| [] | Clary, E. G. and Snyder, M. , 1999, "The Motivations to Volunteer Theoretical and Practical Considerations,". Current Directions in Psychological Science, 8(5), 156–159. DOI:10.1111/1467-8721.00037 |

| [] | Detert, J. R. and Burris, E.R. , 2007, "Leadership Behavior and Employee Voice: Is the Door Really Open?,". Academy of Management Journal, 50(4), 869–884. DOI:10.5465/AMJ.2007.26279183 |

| [] | Detert, J. R. and Edmondson, A.C. , 2011, "Implicit Voice Theories: Taken-For-Granted Rules of Self-Censorship at Work,". Academy of Management Journal, 54(3), 461–488. DOI:10.5465/AMJ.2011.61967925 |

| [] | Eisenberger, R., G. Karagonlar, F. Stinglhamber, P. Neves, T. E. Becker, M. G. Gonzalez-Morales and M. Steiger-Mueller, 2010, "Leader-Member Exchange and Affective Organizational Commitment: The Contribution of Supervisor's Organizational Embodiment, " Journal of Applied Psychology, 95(6), pp.1085-1103. |

| [] | Eisenberger, R., F. Stinglhamber, C. Vandenberghe, I. L. Sucharski and L. Rhoades, 2002, "Perceived Supervisor Support: Contributions to Perceived Organizational Support and Employee Retention, " Journal of Applied Psychology, 87(3), pp.565-573. |

| [] | Farh, J., C. B. Zhong and D. W. Organ, 2002, "An Inductive Analysis of the Construct Domain of Organizational Citizenship Behavior, "The management of enterprises in the People's Republic of China. Springer, pp.445-470. |

| [] | Farh, J. , Zhong, C. B. and Organ, D.W. , 2004, "Organizational Citizenship Behavior in the People's Republic of China". Organization Science, 15(2), 241–253. DOI:10.1287/orsc.1030.0051 |

| [] | Glassenberg, A. N., 2012, "Exploring Implicit Voice Theories at Work" Harvard University, Ph.D. Dissertation. |

| [] | Hoffman, B. J. , Bynum, B.H. , Piccolo, R. F. and Sutton, A.W. , 2011, "Person-Organization Value Congruence: How Transformational Leaders Influence Work Group Effectiveness". Academy of Management Journal, 54(4), 779–796. DOI:10.5465/AMJ.2011.64870139 |

| [] | Kark, R. and Van Dijk, D. , 2007, "Motivation to Lead, Motivation to Follow: The Role of the Self-Regulatory Focus in Leadership Processes,". Academy of Management Review, 32(2), 500–528. DOI:10.5465/AMR.2007.24351846 |

| [] | Kark, R. , Shamir, B. and Chen, G. , 2003, "The Two Faces of Transformational Leadership: Empowerment and Dependency,". Journal of Applied Psychology, 88(2), 246–255. DOI:10.1037/0021-9010.88.2.246 |

| [] | Kelman, H. C., 1958, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change", Journal of Conflict Resolution, pp.51-60. |

| [] | Kristof, A. L. 1996, "Person-Organization Fit: An Integrative Review of its Conceptualizations, Measurement, and Implications". Personnel Psychology, 49(1), 1–49. DOI:10.1111/peps.1996.49.issue-1 |

| [] | Liang, J., 2007, "Voice Behavior in Organizations: Scale Development, Psychological Mechanisms, and Cross-Level Modeling, " Hong Kong University of Science and Technology, Ph.D. Dissertation. |

| [] | Liang, J. , Farh, C.I. and Farh, J. , 2012, "Psychological Antecedents of Promotive and Prohibitive Voice: A Two-Wave Examination,". Academy of Management Journal, 55(1), 71–92. DOI:10.5465/amj.2010.0176 |

| [] | Liang, J. , Xu, H. and Chen, Z.X. , 2013, "Why Offering Participative Opportunities Does Not Necessarily Facilitate Speaking Up, "Academy of Management Proceedings". Academy of Management, 2013, 11384. |

| [] | Liu, W. , Zhu, R.H. and Yang, Y.K. , 2010, "I Warn You Because I Like You: Voice Behavior, Employee Identifications, and Transformational Leadership". The Leadership Quarterly, 21(1), 189–202. DOI:10.1016/j.leaqua.2009.10.014 |

| [] | Mael, F. and Ashforth, B.E. , 1992, "Alumni and their Alma Mater: A Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification". Journal of Organizational Behavior, 13(2), 103–123. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1379 |

| [] | Milliken, F. J. , Morrison, E.W. and Hewlin, P.F. , 2003, "An Exploratory Study of Employee Silence: Issues that Employees Don'T Communicate Upward and Why". Journal of Management Studies, 40(6), 1453–1476. DOI:10.1111/joms.2003.40.issue-6 |

| [] | Piccolo, R. F. and Colquitt, J.A. , 2006, "Transformational Leadership and Job Behaviors: The Mediating Role of Core Job Characteristics,". Academy of Management Journal, 49(2), 327–340. DOI:10.5465/AMJ.2006.20786079 |

| [] | Shamir, B. , House, R.J. and Arthur, M.B. , 1993, "The Motivational Effects of Charismatic Leadership: A Self-Concept Based Theory,". Organization Science, 4(4), 577–594. DOI:10.1287/orsc.4.4.577 |

| [] | Sparrowe, R. T. and Liden, R.C. , 2005, "Two Routes to Influence: Integrating Leader-Member Exchange and Social Network Perspectives,". Administrative Science Quarterly, 50(4), 505–535. DOI:10.2189/asqu.50.4.505 |

| [] | Van Dyne, L. and LePine, J.A. , 1998, "Helping and Voice Extra-Role Behaviors: Evidence of Construct and Predictive Validity,". Academy of Management Journal, 41(1), 108–119. DOI:10.2307/256902 |

| [] | Van Dyne, L. , Ang, S. and Botero, I.C. , 2003, "Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs,". Journal of Management Studies, 40(6), 1359–1392. DOI:10.1111/joms.2003.40.issue-6 |

| [] | Van Knippenberg, D. 2011, "Embodying Who we are: Leader Group Prototypicality and Leadership Effectiveness,". The Leadership Quarterly, 22(6), 1078–1091. DOI:10.1016/j.leaqua.2011.09.004 |

| [] | Vilela, B. B. , González, J. A. V. and Ferrín, P. F. , 2008, "Person-Organization Fit, OCB and Performance Appraisal: Evidence From Matched Supervisor-Salesperson Data Set in a Spanish Context,". Industrial Marketing Management, 37(8), 1005–1019. DOI:10.1016/j.indmarman.2007.11.004 |

| [] | Wang, A. C. , Hsieh, H.H. , Tsai, C. Y. and Cheng, B.S. , 2012, "Does Value Congruence Lead to Voice? Cooperative Voice and Cooperative Silence Under Team and Differentiated Transformational Leadership,". Management and Organization Review, 8(2), 341–370. DOI:10.1111/j.1740-8784.2011.00255.x |

| [] | Wang, H. , Law, K.S. , Hackett, R. D. , Wang, D. and Chen, Z.X. , 2005, "Leader-Member Exchange as a Mediator of the Relationship Between Transformational Leadership and Followers'Performance and Organizational Citizenship Behavior,". Academy of Management Journal, 48(3), 420–432. DOI:10.5465/AMJ.2005.17407908 |

| [] | 李燕萍、涂乙冬, 2012, 《组织公民行为的价值取向研究》, 《管理世界》, 第 5 期, 第 1–7 页。 |

| [] | 梁建、唐京, 2009, 《员工合理化建议的多层次分析:来自本土连锁超市的证据》, 《南开管理评论》, 第 3 期, 第 125–134 页。 |

| [] | 魏昕, 2011, 《进谏匮乏及其机理—个体因素与组织情境的多层次分析》, 北京大学博士论文. |

| [] | 吴隆增、曹昆鹏、陈苑仪、唐贵瑶, 2011, 《变革型领导行为对员工建言行为的影响研究》, 《管理学报》, 第 1 期, 第 61–66 页。 |

| [] | 谢俊、汪林, 2014, 《授权型领导、主管信任与知识型员工任务行为—基于问卷调查的实证研究》, 《南方经济》, 第 1 期, 第 77–88 页。 |

| [] | 周浩、龙立荣, 2012, 《变革型领导对下属进谏行为的影响:组织心理所有权与传统性的作用》, 《心理学报》, 第 3 期, 第 388–399 页。 |