过去十几年来,大量文献讨论了地方保护和市场分割对经济增长可能带来的损害 (例如Young, 2000; Poncet; 陈敏等2007;陆铭和陈钊,2009),但是来自企业层面的微观证据不多。刘凤委等 (2007)用上市公司的数据,考查了要素市场分割对企业经济效率的影响,发现了地方保护显著地抑制了生产要素流动进而降低了企业经济效率。但是,上市公司数据对整体经济的代表性还是有限的。此外,市场分割对企业微观效率的影响不仅仅源于生产要素流动。更一般性地讲,根据“市场范围假说”,市场规模越大,社会分工越细,规模经济就越显著,企业生产效率也越高。这意味着,国内市场分割会降低企业的TFP。有鉴于此,本文使用中国工业企业1998-2007年数据库,系统考察了市场分割对工业企业TFP的影响和作用渠道。我们发现,市场分割显著地降低了工业企业的生产效率,并且这一结果十分稳健。平均而言,如果市场分割程度降低一个标准差的水平,企业TFP将上升0.87%,1998-2007年制造业企业TFP增长的16%是由市场分割程度下降贡献的。我们还初步验证了市场分割影响企业TFP的几个渠道,发现市场分割使得企业无法享受规模经济的收益,抑制了企业的研发投入;同时,市场分割与国企份额正相关,而低效率的国有企业拉低了平均的TFP;企业的寻租行为也可能是市场分割影响企业TFP的渠道之一。

本文的第二节讨论地方保护和市场分割影响企业TFP的几个可能的途径,进一步指明本文的贡献。第三节简要描述市场分割指数的构造和我们使用的数据。第四节分析市场分割对企业的影响,并验证了几个可能的渠道。第五节总结全文。

二、 市场分割影响全要素生产率的渠道分析 (一) 市场规模效应与创新市场分割和地方保护的直接影响就是限制了企业可达的市场规模,而狭小的市场规模将有碍于生产率的提高。根据“市场范围假说”,市场范围的大小决定了社会分工的精细程度,而后者对生产率有着显著的影响。斯密最早注意到这一点,他在《国富论》中将原因归结为三点:劳动者技巧的提高;工作转换时间的缩减;节约劳动的机械的发明。其中前两点指出了分工对生产率的直接影响,即专业化对TFP的提升途径:通过“干中学”积累与专业相关的人力资本和通过更有效地生产运作管理节约成本。柴志贤和黄祖辉 (2008)使用我国30个省份的19个二位数行业数据进行实证研究,发现专业化可以促进大多数行业的TFP,并且有利于提高行业技术效率。在宏观层面,韩媛媛 (2011)发现专业化对地区经济增长的直接贡献越来越显著,并且相当一部分是通过提高生产率传导的。相反,地方保护和市场分割由于显著降低了专业化劳动力可得性,从而不利于生产率的提高 (韩峰和柯善咨,2012)。

应当注意的是,斯密的前两点分析只是基于企业内部的视角指出了分工如何提高生产率;当考虑整个市场时,分工还可以通过其他途径提高生产率。比如,分工使不同地区或者不同企业间可以根据自身的比较优势进行生产,通过重新配置生产要素提高了社会整体的生产率。同时,根据自身比较优势进行生产有助于进一步深化分工,这成为企业生产率提高的重要源泉 (Ossa and Chaney, 2013)。根据比较优势进行分工不仅促进了专业化生产,而且企业可以从规模报酬中获益。陈丰龙和徐康宁 (2012)使用2001-2010年中国制造业分行业数据,证明了本土市场规模与全要素生产率正相关:本土市场规模增加1%,生产率指数提高0.021%。黄玖立和黄俊立 (2008)分析了中国1990-1997年各省行业层面数据,发现由于规模报酬递增,产品的市场规模与该行业的增长正相关。

市场规模的扩大也使产业集聚成为可能,而产业集聚对生产率的提高有着重要作用①。

①产业集聚同时产生马歇尔外部性 (行业内集聚) 和雅各布外部性 (跨行业集聚) 两种效应 (傅十和和洪俊杰,2008)。由于前文已经分析了专业化的作用,所以此处仅分析跨行业集聚的情形。

比如,产业集聚有助于上下游企业都减少搜索原料产品的成本和交易费用,使产品生产成本显著降低;集群内企业为提高协作效率,对生产链分工细化,有助于推动企业群劳动生产率的提高;企业集群有助于提高谈判能力,能以较低的代价从政府及其他公共机构处获得公共物品或服务;由于集聚体本身可提供充足的就业机会和发展机会,会对外地相关人才产生磁场效应。相反,地方保护和市场分割导致不能形成大型的产业集聚,企业不能充分获益于外部经济效应,因而阻碍TFP的提高。本文发现市场分割影响非出口企业远甚于出口企业,这在一定程度上说明了市场规模是影响渠道之一,因为出口企业可以依赖庞大的国际市场,而非出口企业则完全受限于市场分割导致的狭小的本地市场。

以上几个方面的讨论都涉及市场规模通过某种渠道对企业创新活动的影响,而创新活动也会影响到企业的TFP,我们在这里详细阐述这一点。从长期来看,技术进步是经济增长的源泉;即使从短期来看,技术进步也决定了哪些企业能在市场竞争中脱颖而出 (姚洋,2013)。为了适应日趋激烈的市场竞争,企业必须大力投资于产品研发和技术研发,加快新产品开发和升级换代。但是地方保护和市场分割扭曲了企业的创新行为:处于分割市场中的企业不仅创新动机弱化,其创新能力也受到抑制。首先,研发活动成本高昂,而区域市场分割使得企业受限于狭小的本地市场,无法充分利用庞大的国内市场获取相应的回报。其次,市场分割不仅降低了产出结构的配置效率及省际要素配置效率 (郑毓盛和李崇高,2003),而且通过约束企业生产可能性边界的拓展,导致技术效率下降。由于技术效率本身反映了技术创新活动中投入与产出之间的关系,技术效率下降意味着技术创新收益的下降 (余东华和王青,2009)。因而,市场分割改变了企业创新的收益函数,降低了企业创新活动的预期收益,从而削弱了企业创新的动机。

企业的技术创新和产品创新常常源于企业之间或者企业与用户之间的互动,新工艺、新技术在同类企业间能够迅速传播。在产业集聚中,企业更容易发现产品或服务的缺口,发掘市场机会,研发新的产品;不同公司员工之间接触沟通的机会增多,有助于相互间的思想碰撞而产生创新思维。而市场分割限制了劳动分工和产业集聚,从而阻碍了专业化人才的流动和交流以及技术外溢,从而导致企业创新能力降低。

余东华和王青 (2009)沿袭白重恩等 (2004)和樊纲等 (2003)的思路,构造了产业的受保护程度指数和产业技术创新能力指数,利用中国制造业2000-2005年29个行业数据,发现地方保护和市场分割制约了制造业技术创新能力的形成和提升。由于只是行业加总数据,且样本容量较小,他们的研究结论具有一定的局限性。本文使用中国工业企业数据库中2001-2007年的数据,有效地克服了他们的数据缺陷,直接考察企业层面研发投入与市场分割的关系,发现市场分割程度与企业研发密度 (研发投入占工业销售产值的比重) 有显著的负相关,市场分割程度下降一个标准差,企业研发密度增长17%。

(二) 过度保护与垄断寻租从政治经济学的角度来看,寻租也是市场分割影响企业TFP的重要渠道之一。计划经济时期,国家为了保障工业部门从而获取利润,人为地扭曲了要素和产品的价格体系,这意味着相应的部门存在“租金”。改革开放以来,中国采取的渐进式改革不仅无法消除市场分割和地方保护的根源,甚至可能加剧了市场分割的程度 (Young,2000)。为了继续攫取工业部门的“租金”,各地地方政府设置壁垒对这些产生“租金”的行业进行保护。地方政府促成市场分割,从而攫取“租金”的重要方式之一就是对国有资产的控制。比如,平新乔 (2004)使用第二次全国基本单位普查数据,发现地方政府通过控制国有资产对各个产业实施控制和保护。黄玖立和李坤望 (2006b)也发现,保护动机越强的省区,其国有企业比重也越高。因此,地方政府为寻租而保护国有经济,而国有企业的低效率也将拉低整体的企业TFP (王志刚等,2006;刘瑞明和石磊,2010),这与本文的发现一致。

为了维持分割的市场和地方保护,获得本地市场的垄断租金,即使私营企业也需要政策的支持。贺振华 (2006)考察了寻租动机对于企业与地方政府行为的影响。在加入寻租因素后,本地企业的最初的决策产能大于后期实际利用的产能,也就是出现了产能过剩的问题。为了利用过剩的产能,企业游说地方政府进行保护,独占本地市场,因此本地企业通过过度投资,将产量提高到社会最优产量之上。在静态分析中,这将导致企业偏离利润最大化的要素投入组合,降低企业TFP。此外,由于企业将大量人力物力用于寻租而非生产性活动,这无疑会进一步降低企业的TFP。

三、 数据及变量构造 (一) 市场分割指数我们按照桂琦寒等 (2006)以及陆铭和陈钊 (2009)的思路,利用1998-2007年《中国统计年鉴》中的商品零售价格指数构造了市场分割指数①。除了研究涵盖的时间跨度不同,我们与陆铭和陈钊 (2009)在构造市场分割指数时还存在几个差别:(1) 我们使用了除西藏 (部分年份数据不可得) 之外的30个省 (市、自治区) 的数据,包括重庆和海南,并且认为海南与广东在地理上毗邻。因此,我们共有65对相互毗邻的省份。(2) 我们使用了14种商品的价格信息。由于2003年商品统计类别的变动,我们对变动前后的部分商品类别进行了匹配。具体而言,我们采用的14种商品包括:粮食;油脂;水产品;饮料烟酒;服装鞋帽;纺织品;日用品;化妆品;燃料;首饰 (2003年以后为金银珠宝,下同);中西药品 (中西药品及医疗保健用品);书报杂志 (书报杂志及电子出版物);家用电器 (家用电器及音像制品);和建筑装潢材料 (建筑材料及五金电料)。

①具体构造方式请参考桂琦寒等 (2006)和陆铭和陈钊 (2009),此处不再赘述。

我们在表 1报告了1998年以来市场分割指数的变动趋势。整体来讲,市场一体化程度在逐渐增强,样本期间市场分割指数下降了44.7%,从1998年的10.1下降至2007年的5.58。分地区来看,1998年中部地区市场整合程度最高,东部地区市场分割最为严重。样本期间东部地区市场一体化程度推进速度最快,市场分割指数到2007年下降了63.6%,成为市场整合程度最高的地区。西部地区市场整合速度最慢,仍然是市场分割较为严重的地区。

| 表 1 市场分割指数走势 (1998-2007) |

本文所用企业层面的数据为来自国家统计局的中国工业企业数据库。该数据涵盖了31个省 (自治区) 所有的国有工业企业以及“规模以上”(即总产值超过500万元) 的非国有工业企业。本文所用的样本年份为1998-2007。我们按照李志远和余淼杰 (2013)及Feenstra et al.(2014)的方法对样本进行清理,符合以下任何一条特征的样本将被清除:关键信息缺失,其中关键信息包括:总资产,固定资产净值,销售额和总产出值;雇佣人数少于十人;固定资产净值超过总资产值;企业的编号信息缺失;开业信息有误。经过清理后,用于分析的样本中覆盖的企业数目为1,859,689(总样本数为2,136,025),约有13%的观测值被清理出样本。

我们的研究重点是估计市场分割对企业生产率的影响,因此精确地估计企业生产率对于本文的结果至关重要。文献中有多种估计企业TFP的方法,鲁晓东和连玉君 (2012)对比了不同方法核算的我国主要工业企业的TFP,发现半参数方法能够较好地解决传统计量方法中的内生性和样本选择问题。因此,我们在本文中也主要使用Olley and Pakes (1996)的方法 (以下简称OP方法)。与传统的OLS估计法相比,OP方法有以下优势:(1) 这一方法用企业投资与资本存量作为生产率的代理变量,从而解决了由企业同时选择产量与资本存量而带来的共时性 (simultaneity) 问题;(2) 这一方法可以纠正企业面板数据中存在的样本选择偏误,即只有生产率较高的企业才能够存活下来并在样本中被持续观测到 (戴觅和余淼杰,2011)。同时,我们也使用Levinsohn and Petrin (2003)的方法 (简称LP法) 进行稳健性检验。

除了企业TFP,企业层面的其他变量也来自中国工业企业数据库,包括人均工资、企业所有权虚拟变量、企业雇佣人数等。其他控制变量包括省内生产总值、省内贸易开放度、人口总量、固定资产投资、技术工人数量和大学生人数等,来自各期《中国统计年鉴》。具体描述见表 2。

| 表 2 描述统计量 |

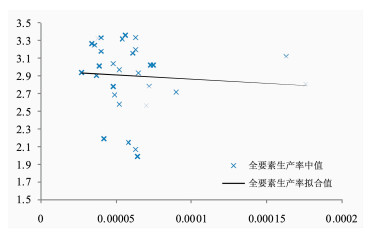

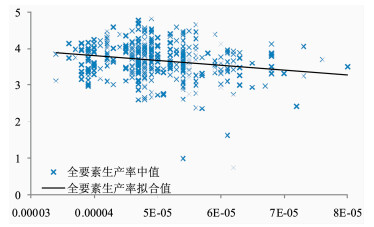

在正式的计量分析之前,我们首先从地区和行业两个角度给出描述性的证据,来说明市场分割与企业TFP的相关性。图 1横轴为各省市场分割指数,纵轴为省内企业TFP的中位数,二者存在明显的负相关;图 2横轴为753个四位数行业的行业分割指数①,纵轴为行业内企业TFP中位数,二者的负相关也十分显著。图 1和图 2从两个不同的角度,描述了市场分割与企业TFP的负相关关系。但是由于影响企业TFP的因素众多,图 1和图 2给出的相关关系可能混淆了许多因素的共同作用,不能归因于因果关系。因此,我们转向正式的计量分析,通过估计如下的双向固定效应模型来考察市场分割对企业TFP的影响:

|

图 1 分省市场分割与全要素生产率 数据来源:作者根据中国工业企业数据库和《中国统计年鉴》的计算。 |

|

图 2 分行业市场分割与全要素生产率 数据来源:作者根据中国工业企业数据库和《中国统计年鉴》的计算。 |

①行业分割指数是根据各省市场分割指数通过加权计算得到的,权重为该行业在各省的产出份额。

| $ TF{P_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{\tau _{p, t - 1}} + {X_{it}}\theta + {X_{pt}}\beta + {w_i} + {\mu _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,TFPit为使用OP方法估计出来的企业i在第t年的TFP,τp, t-1是企业所在省p市场分割指数的滞后一期,Xit代表企业i在第t年的其他控制变量,例如所有制类型、人均工资和企业雇佣人数等,Xpt代表企业所在省的其他控制变量,包括省内生产总值、省内贸易开放度、人口数量、固定资产投资、技术工人数量以及大学生人数等。wi和μt分别是企业固定效应和年份固定效应:前者控制企业不随时间变化的因素,比如成立时间、企业文化等;后者剔除不因企业变化的宏观因素,例如人民币的升值、宏观经济波动等。我们使用滞后一期的变量,以排除潜在的逆向因果或者联立性内生问题。

表 3报告了基准回归结果。第 (1) 列除市场分割指数和固定效应之外没有控制其他任何变量。市场分割指数的系数为正,但是不显著。由于企业固定效应只控制了不随时间变动的因素,而年份固定效应只控制了不随企业变动的因素,显然还有很多因素没有被控制,而它们可能既与市场分割相关,也与企业TFP相关,因而造成系数的偏误。第 (2) 列控制了企业层面和省级层面的其他影响因素,发现市场分割指数的系数逆转为负,并且在1%的水平上显著。市场分割指数降低一个标准差的水平,企业TFP上升0.85%。样本期间,企业TFP中位数增长4.8%,市场分割指数的减小贡献了0.77个百分点,占TFP增长的16%。这一估计低于樊纲等 (2011)使用省级数据的估计,他们认为市场化改革推进了资源配置效率的改善,1997-2007年间全要素生产率的39.2%是由市场化贡献的。

| 表 3 基准回归:市场分割与企业TFP |

我们使用两种方法验证市场分割对企业TFP的不利影响。首先,虽然之前使用滞后一期的市场分割指数,已经排除了可能存在的逆向因果或者联立性内生问题,但由于市场分割的影响可能不仅在短期存在,所以我们将市场分割指数滞后两期,观测系数的变化。表 3第 (3) 列的结果显示,滞后两期的市场分割指数的系数仍然显著为负。其次,我们使用LP方法计算的企业TFP作为因变量 (表 3第4列),发现市场分割指数的系数仍然显著为负,并且在数值上与使用OP方法计算TFP时相当接近。以上分析说明,市场分割确实降低了企业的TFP,对企业经营和经济发展产生了不利影响。

我们还分地区考察了市场分割对企业TFP的影响。如表 4所示,我们将样本分为东部、中部和西部三个地区分别回归,地区划分方法同表 1。结果显示,市场分割指数对企业TFP均产生负面冲击,且系数都显著小于零。仅从系数来看,市场分割对东部地区的企业造成的影响最大,而西部企业所受影响最小。这可能是由于东部企业更加“外向”,即跨省经营较多,因此受市场分割影响较大;而西部企业一般规模较小,且省区面积较大,当地企业更多地依赖于本地市场,因而市场分割对其影响不大。

| 表 4 市场分割程度与企业TFP:分地区回归 |

我们在第二节回顾了市场分割降低企业TFP的几个可能渠道。首先,市场分割导致企业无法利用国内庞大的市场形成地区专业化与产业集聚,使其生产产生规模经济效应。受限于数据可得性,我们无法直接检验市场分割对企业可以“到达”的市场规模。不过,我们可以通过考察市场分割对出口企业和非出口企业的影响,从侧面对此进行检验。陆铭和陈钊 (2009)发现,国际市场和地区市场在促进经济增长时是相互替代的。由于出口企业除了国内市场,还能利用国际市场,所以,如果市场规模确实是市场分割影响企业TFP的渠道,那么出口企业所受影响应该小于非出口企业。因此,我们将样本分为出口企业和非出口企业,分别考察市场分割对企业TFP的影响,结果报告在表 5中。

| 表 5 市场分割与企业TFP:出口/非出口企业的差异 |

表 5的前两列分别使用OP和LP计算的企业TFP作为因变量,报告了出口企业的情况。无论使用TFP的哪种计算方法,市场分割对企业TFP的影响虽然为负,但是显著性较差。也就是说,市场分割几乎不能影响到出口企业。对于非出口企业,则是另一重天地:表 5后两列的回归结果显示,市场分割对非出口企业TFP的负向影响十分显著。市场分割对出口企业和非出口企业的不同影响,在一定程度上佐证该影响的渠道是通过市场规模实现的。

市场分割影响企业TFP的另一个渠道是企业研发投入:处于分割市场中的企业不仅创新动机弱化,其创新能力也受到抑制。因此,我们推断市场分割程度较为严重的地区,企业研发投入也较低。虽然文献中对此已有证明,但是既有研究面临诸多局限 (见第二节的文献回顾),尤其是数据方面的限制。中国工业企业数据库在2005年以后报告了企业的研发费用,我们使用研发密度 (定义为研发费用占工业销售产值的比重) 作为因变量,直接考察市场分割与企业层面研发密度的关系。

表 6报告了回归结果。在第 (1) 列我们使用全样本,发现市场分割与企业研发密度负相关,该系数在1%的水平上显著。市场分割程度下降一个标准差,研发密度增加约0.05个百分点,或者说增加17%。同样,我们在后面两列将样本分为出口企业和非出口企业,来考察市场分割对其研发投入影响的差异。出口企业可以利用国际市场消除国内市场分割的影响,因而我们预期出口企业的研发投入不受市场分割的影响;而非出口企业则没有这样的机会,只能在狭小的地方市场,逐渐丧失创新的动力和能力。表 6的回归结果证实了我们的猜测。对于出口企业,市场分割指数的系数不显著,并且符号为正;对于非出口企业,该系数显著为负,说明市场分割越严重的地区,企业的研发投入越低。表 6的发现与表 5的结果十分吻合,说明研发投入可能是市场分割影响企业TFP的另一个渠道。

| 表 6 市场分割与企业研发强度 |

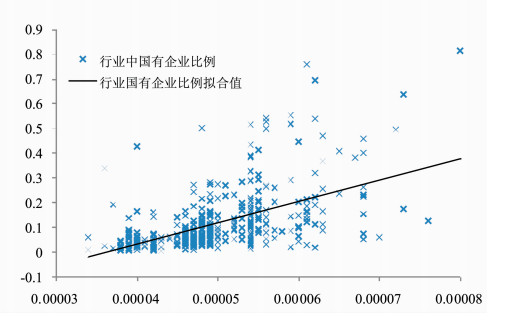

第三个影响渠道涉及企业和政府的关系。如果市场分割程度与国有企业份额正相关 (地方政府为了攫取租金或者通过控制国有资产来控制各个产业),而国有企业的生产效率较低,那么国有企业的低效率也将拉低整体的企业TFP。为此,我们验证上述逻辑链条的两个环节:1) 分割指数与国企份额是否正相关;和2) 国有企业的TFP是否显著低于其他企业。前者可由图 3得到证明:横轴是行业分割指数,纵轴为对应行业的国有企业份额,二者有明显的正相关。表 3到表 5的各个回归都控制了国有企业的虚拟变量,不难发现所有回归中,国有企业虚拟变量的系数都是显著为负的,这充分证明了国有企业有更低的TFP,以至于拉低了整体经济的生产效率。

|

图 3 数据来源:作者根据中国工业企业数据库和《中国统计年鉴》的计算。 数据来源:作者根据中国工业企业数据库和《中国统计年鉴》的计算。 |

在囚徒困境的格局中,企业也从分割的市场和地方保护中获得本地市场的垄断租金。为了维持既得利益,企业也需要政策的支持,因而进行各种寻租活动。由于企业将大量人力物力用于寻租而非生产性活动,这无疑会降低企业的TFP。然而,我们并没有量化的寻租活动的指标,因而不能对这一推测进行验证。但是我们仍提供了一个简单的证明,思路如下:寻租越严重的企业/部门,市场分割对其TFP的影响也越显著。一般来讲,国有企业寻租问题最严重,私营企业次之,而外资企业则较为规范①。因此,我们预期市场分割对国有企业TFP的影响最大,对外资企业最小。表 7报告的实证分析结果证实了我们的猜测。市场分割对国有企业和私营企业TFP的影响都显著为负,但是对国有企业的影响为对私营企业影响的4倍多。市场分割对外资企业TFP没有显著的影响,这一方面是因为外资企业没有将生产要素用于非生产性的寻租行为,另一方面是因为外资企业更多地是出口企业,其面临广阔的国际市场,不受国内市场分割的影响。

| 表 7 市场分割与企业TFP:所有权的差异 |

①两方面的数据可以间接说明这一点。首先,2004年世界银行在中国所做的“投资环境调查”数据显示,47.4%的国有企业总经理 (副总经理) 每个月有4天以上用于处理政企关系,这一数据对港澳台及外资企业为39.1%,其他类型的企业为42.3%。其次,马光荣和李力行 (2012)发现,企业差旅费占销售额比例越高,说明企业向政府官员支付的非正规支出越多。我们使用2004年制造业数据发现,国企差旅费占销售额比例 (中位数) 为0.25%,私营企业为0.18%,港澳台企业为0.16%,外企为0.17%。以上两个证据可以说明,不同所有制企业的寻租情况严重程度有着系统性的差别。

五、 结论虽然近年来中国国内市场的整合程度总体上呈现上升趋势,但是地方保护和国内市场分割的问题依然存在,这严重抑制了企业的活力,阻碍了中国的经济发展。本文利用1998-2007年中国工业企业数据库,系统地研究了市场分割对制造业企业全要素生产率的影响,以及市场分割发挥作用的渠道。

研究发现,市场分割显著地降低了制造业企业的生产效率,平均而言,如果市场分割程度降低一个标准差的水平,企业TFP将上升0.85%。我们使用不同方法估计的TFP和不同的模型设定进行检验,发现市场分割对企业TFP的负向影响十分稳健。这种负向影响存在于东中西各个地区,虽然程度有所差异。本文还验证了市场分割影响企业TFP的几个渠道,发现市场分割导致企业可得的市场狭小且支离破碎,企业无法享受规模经济以及地区专业化和产业集聚的收益。同时,市场分割降低了企业的研发动机和研发能力,抑制了企业的研发投入。此外,市场分割与地方政府对国有企业的过度保护有关,市场分割较为严重的地区也是国有企业份额较大的地区,而低效率的国有企业拉低了平均的TFP水平。为了获得垄断市场的利益,企业热衷于寻租活动,将大量生产要素用于非生产性活动,这也可能是市场分割影响企业TFP的渠道之一。

我们的研究进一步阐明了建立统一的国内市场的重要性。随着经济发展水平的提高,中国经济的持续增长将越来越依赖于规模经济效应的发挥 (陆铭和陈钊,2009)。中国经济的对外开放程度在加入世贸组织之后已经大幅提高,这尤其表现在中国极高的贸易依存度。但是,国内市场虽然整合程度也在不断提升,但是市场分割情况依然严峻。建立统一的国内市场,有助于进一步利用国内市场的规模经济效应,并能够充分发挥省际间的比较优势,获得地区专业化生产和产业集聚的益处;有助于刺激企业进行研发投入,进行技术创新和产品创新,实现从中国制造到中国创造的转变;有助于缩减寻租空间,促进不同类型的企业公平竞争。总之,推进国内市场一体化,可以通过以上各种渠道,释放企业活力,提高企业生产效率,推动经济持续发展。

| [] | Feenstra, R. , Li, Z. and Yu, M. , 2014, "Exports and Credit Constraints under Incomplete Information: Theory and Evidence from China,". Review of Economics and Statistics, 96(4), 729–744. DOI:10.1162/REST_a_00405 |

| [] | Levinsohn, J. and Petrin, A. , 2003, "Estimating Production Functions using Input to Control for Unobservables,". The Review of Economic Studies, 70(2), 317–341. DOI:10.1111/roes.2003.70.issue-2 |

| [] | Olley, G. S. and Pakes, A. , 1996, "The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry,". Econometrica, 64(6), 1263–1297. DOI:10.2307/2171831 |

| [] | Ossa, R. and Chaney, T. , 2013, "Market Size, Division of Labor, and Firm Productivity,". Journal of International Economics, 90(1), 177–180. DOI:10.1016/j.jinteco.2012.11.003 |

| [] | Poncet, S. 2003, "Measuring Chinese Domestic and International Integration,". China Economic Review, 14(1), 1–21. DOI:10.1016/S1043-951X(02)00083-4 |

| [] | Young, A. 2000, "The Razor's Edge: Distortions and Incremental Reform in the People's Republic of China,". Quarterly Journal of Economics, 115(4), 1091–1135. DOI:10.1162/003355300555024 |

| [] | 柴志贤、黄祖辉, 2008, 《集聚经济与中国工业生产率的增长——基于DEA的实证分析》, 《数量经济技术经济研究》, 第 11 期, 第 3–15 页。 |

| [] | 陈丰龙、徐康宁, 2012, 《本土市场规模与中国制造业全要素生产率》, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 44–56 页。 |

| [] | 陈敏、桂琦寒、陆铭、陈钊, 2007, 《中国经济增长如何持续发挥规模效应?──经济开放与国内商品市场分割的实证研究》, 《经济学 (季刊》, 第 1 期, 第 125–150 页。 |

| [] | 戴觅、余淼杰, 2011, 《企业出口前研发投入, 出口及生产率进步—来自中国制造业企业的证据》, 《经济学 (季刊)》, 第 1 期, 第 211–230 页。 |

| [] | 樊纲、王小鲁、马光荣, 2011, 《中国市场化进程对经济增长的贡献》, 《经济研究》, 第 9 期, 第 4–16 页。 |

| [] | 樊纲、王小鲁、张立文、朱恒鹏, 2003, 《中国各地区市场化相对进程报告》, 《经济研究》, 第 3 期, 第 9–18 页。 |

| [] | 傅十和、洪俊杰, 2008, 《企业规模、城市规模与集聚经济》, 《经济研究》, 第 11 期, 第 112–125 页。 |

| [] | 桂琦寒、陈敏、陆铭、陈钊, 2006, 《中国国内商品市场趋于分割还是整合?—基于相对价格法的分析》, 《世界经济》, 第 2 期, 第 20–30 页。 |

| [] | 韩峰、柯善咨, 2012, 《追踪我国制造业集聚的空间来源:基于马歇尔外部性与新经济地理的综合视角》, 《管理世界》, 第 10 期, 第 55–70 页。 |

| [] | 韩媛媛, 2011, 《中国地区专业化促进经济增长的实证研究:1990~2007年》, 《数量经济技术经济研究》, 第 10 期, 第 3–20 页。 |

| [] | 贺振华, 2006, 《寻租, 过度投资与地方保护》, 《南开经济研究》, 第 2 期, 第 64–73 页。 |

| [] | 黄玖立、黄俊立, 2008, 《市场规模与中国省区的产业增长》, 《经济学 (季刊)》, 第 4 期, 第 1317–1334 页。 |

| [] | 黄玖立、李坤望, 2006, 《对外贸易, 地方保护和中国的产业布局》, 《经济学 (季刊)》, 第 3 期, 第 733–760 页。 |

| [] | 李志远、余淼杰, 2013, 《生产率, 信贷约束与企业出口:基于中国企业层面的分析》, 《经济研究》, 第 6 期, 第 85–99 页。 |

| [] | 刘凤委、于旭辉、李琳, 2007, 《地方保护能提升公司绩效吗—来自上市公司的经验证据》, 《中国工业经济》, 第 4 期, 第 21–28 页。 |

| [] | 刘瑞明、石磊, 2010, 《国有企业的双重效率损失与经济增长》, 《经济研究》, 第 1 期, 第 69–76 页。 |

| [] | 鲁晓东、连玉君, 2012, 《中国工业企业全要素生产率估计:1999-2007》, 《经济学 (季刊)》, 第 2 期, 第 541–558 页。 |

| [] | 陆铭、陈钊, 2009, 《分割市场的经济增长—为什么经济开放可能加剧地方保护?》, 《经济研究》, 第 3 期, 第 42–52 页。 |

| [] | 马光荣、李力行, 2012, 《政府规模, 地方治理与企业逃税》, 《世界经济》, 第 6 期, 第 93–114 页。 |

| [] | 平新乔, 2004, 《政府保护的动机与效果—一个实证分析》, 《财贸经济》, 第 5 期, 第 3–10 页。 |

| [] | 王志刚、龚六堂、陈玉宇, 2006, 《地区间生产效率与全要素生产率增长率分解 (1978—2003)》, 《中国社会科学》, 第 2 期, 第 55–66 页。 |

| [] | 姚洋, 2013, 《发展经济学》, 北京大学出版社. |

| [] | 余东华、王青, 2009, 《地方保护, 区域市场分割与产业技术创新能力—基于2000-2005年中国制造业数据的实证分析》, 《中国地质大学学报:社会科学版》, 第 9 期, 第 73–78 页。 |