近年来,我国上市公司高管, 尤其是国企高管, 在职消费隐性收益中的机会主义行为和浪费行为愈演愈烈,奢靡之风严重,从中石化“天价酒事件”到中国铁建被曝出8.37亿元招待费,巨额的高管在职消费令人咋舌,面对媒体的曝光和社会公众的质疑,部分国企高管甚至上演“把茅台酒装入矿泉水瓶”、“将豪华招待转入地下会所”等畸形的消费闹剧,微观上影响企业效益,损害企业、股东和员工利益;宏观上涉嫌违法违纪,损害社会风气、市场秩序和资源配置效率。我国高管薪酬激励制度已经经历了三十余年的变迁和发展,市场力量作为公司治理的驱动力,有利于股东低成本地观测到企业绩效,然而我国高管薪酬激励契约深受制度环境、高管权力等因素的影响,市场力量能否提高高管薪酬契约的有效性,使得股东价值和高管私有收益最大化的目标统一,这是本文的研究主题。

现有研究大多集中在公司治理对薪酬契约的影响、薪酬契约对高管的激励作用等方面,在计量方法上把现金薪酬作为高管薪酬的替代变量。本文认为,现金薪酬与在职消费隐性薪酬在契约制定基础和实现过程方面存在较大的区别,检验企业绩效水平与高管过度隐性私有收益之间的关系是衡量薪酬契约能够有效治理高管机会主义行为的重要途径。具体体现在以下方面:

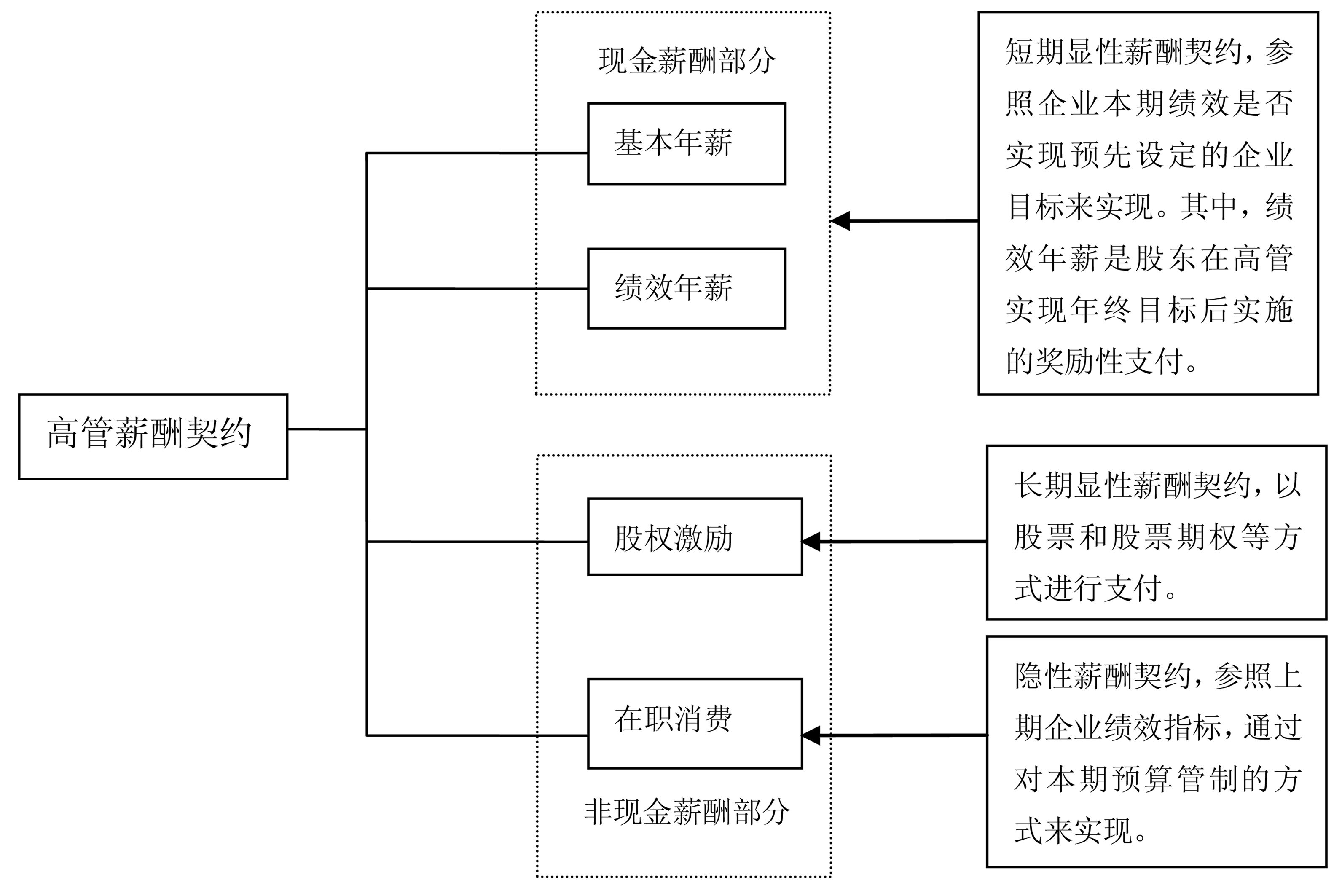

首先,从高管薪酬组合的数量上看,在职消费作为高管薪酬契约重要的组成部分,占薪酬总额比例较大,隐性薪酬契约是否存在有效激励是影响企业资源有效配置的重要因素。其次,现金薪酬与在职消费隐性薪酬契约在建立机制方面存在着重要的区别。高管薪酬契约组合中的年薪等显性现金薪酬是为了实现高管个人基本效用和企业的信息租金,是兑现显性薪酬契约时个人经营能力的体现,与企业短期绩效水平高度相关;而以在职消费为代表的隐性薪酬契约是为了解决薪酬契约中的逆向选择和道德风险等代理问题,是股东依据企业历史绩效,制定预算金额范围内高管开展经营活动所需的开支,与企业上期绩效水平更加相关。更进一步,从现金薪酬和在职消费的兑现过程看(如图 1所示),股东在期初制定高管薪酬方案,在期末通过对企业本期绩效水平的考核来兑现高管当期的现金薪酬;但是,在职消费往往是股东根据企业上期绩效制定出本期的预算方案中,高管开展经营活动所需开支部分来实现,因此在职消费的兑现基础是企业上期的绩效水平。根据以上分析,在职消费作为高管薪酬契约重要的组成部分,体现了薪酬契约的约束力和企业资源配置能力,是研究高管薪酬契约激励效果时不可缺少的重要方面。

|

图 1 高管薪酬契约结构及兑现管理 |

基于以上背景,本文选择2004-2011年在深沪证券交易所上市的A股企业为研究样本,以在职消费替代高管隐性私有收益,检验企业绩效与高管过度私有收益之间的关系,以及市场化改革对上述关系的影响。研究结果发现:在我国经济转型时期,高管薪酬契约缺乏有效设计和监督,企业上期绩效与高管本期过度隐性私有收益显著负相关;随着市场化改革深入,民营企业绩效与高管过度私有收益之间的负相关关系显著改善,在高管权力大的民营企业中,市场化进程抑制企业绩效与高管过度隐性私有收益之间负相关关系的作用更大;但是上述关系在国有企业中并不显著。本文还检验了企业绩效与高管现金薪酬之间的关系。研究结果发现:企业绩效与高管现金薪酬之间存在较强的敏感性,深入市场化改革有利于提高企业绩效与高管现金薪酬之间的正相关关系。本文为审视不同制度环境下高管薪酬契约的有效性提供一个重要的视角,并在此基础上提出综合运用契约机制、市场机制、制度和政策管制、公众媒体的监督以及道德约束等措施来治理国企高管过度隐性私有收益问题,具有一定的现实意义。

本文的研究贡献在于:

第一,现有高管在职消费文献大多集中于在职消费的影响因素和激励后果等方面,本文从市场化改革进程的角度,以分析高管薪酬契约建立机制与实现过程为基础,揭示了高管在在职消费过程中存在获取过度私有收益等问题,丰富了高管薪酬契约方面的研究。

第二,本文验证了市场力量对高管薪酬契约有效性的影响,并探究在产权性质不同、权力特征不同的企业中,市场化进程在提高上市公司高管薪酬契约有效性时发挥的作用与遇到的问题,提出解决国企高管过度隐性私有收益问题的政策建议,具有现实意义。

本文其余部分内容安排如下:第二部分是理论分析和假设提出,第三部分是研究设计,第四部分是实证结果分析,第五部分是结论及政策启示。

二、 理论分析和假设提出 (一) 企业绩效与高管过度隐性私有收益有效的在职消费隐性薪酬契约是股东依据企业历史绩效,制定高管未来开展经营活动时所需的开支,用来解决高管在经营活动中出现的逆向选择和道德风险等代理问题的重要手段。然而结合我国特有的制度环境,由于市场规则不够完善,公司内部和外部治理机制不健全,在职消费隐性薪酬契约并不是建立在股东利益最大化基础上的最优薪酬契约,往往被转化为高管获取过度隐性私有收益的途径。

首先,基于在职消费代理观和管制观,我国政府及其国有资产管理部门对国有企业具有较强的行政干预能力,大多数国有企业高管长期面临薪酬管制。政府对国有企业制定多元化目标使得企业功能定位不明确、部分高管特有的出资者身份难以转变,高管资格问题和所有者“虚位”现象使得高管权力、责任和利益严重失衡,导致国有企业高管薪酬契约制定的基础不够客观和科学。竞争型国有企业高管的收入水平与他们所承担的责任、做出的贡献以及企业效益的增长明显不相关,收入水平较低,在一定程度上降低了高管的工作热情和创新积极性。和民营企业相比,国有企业高管货币薪酬与企业绩效之间的相关度更低(周仁俊等,2010),国有企业高管在职消费作为对其现金薪酬的补充和替代,缺乏激励动机,容易引发高管过度在职消费行为,使得其过度隐性私有收益增加。

其次,在我国经济转型阶段,民营企业和国有企业的市场竞争地位不平等,民营企业高管有较强的动机利用在职消费进行寻租。由于银行信贷随政府导向而为(余明桂和潘洪波,2008),特殊行业的准入需要政府审批(罗党论和刘晓龙,2009),国有银行的贷款行为往往参考国家的政策倾向(Sapienza,2004),民营企业的外部融资成本较大,私有财产缺乏有力的保护,往往处于危险的境地(邓新明,2011),因此,民营企业高管利用在职消费构建政企网络,短期内使企业在社会资源配置上获得好处,体现了民营企业适应制度缺失条件下的现实选择。但是,高管在职消费增加了市场化发展不完善情形下的社会交易成本,从长远角度看有损股东利益。同时,在市场化程度较低、公司治理机制不完善的经营环境中,民营企业高管和大股东身份常常重合,提高在职消费水平、增加过度隐性私有收益成为上市公司高管(大股东) 侵占中小股东利益的一种重要手段(卢锐等,2008)。由于企业所有权和经营权较高程度地合并,寻租和侵占形成的企业利益给高管带来所有权利益,这种利益通常超过其直接进行在职消费所得到的好处,这与国企高管以获取私人收益为目的高管在职消费行为形成较大区别。因此,民企高管在职消费隐性契约不仅仅以增加私人收益为目的,而且以企业寻租和利益侵占为动机,通过在职消费支出给个人带来更多的所有权私有收益。基于以上分析,在我国经济转型初期,在职消费隐性激励契约的制定并不是以促进企业长期绩效增长为基础,增加了高管获取过度隐性私有收益的机会。本文提出:

假设H1:由于我国市场化规则和公司治理机制不完善,高管在职消费薪酬契约为高管获取过度隐性私有收益提供机会,企业绩效与高管过度隐性私有收益水平负相关。

(二) 市场化进程、企业绩效与高管过度隐性私有收益市场化水平是衡量发展中国家经济发展、社会进步、法律制度完善程度的综合指标。市场化改革作为推动我国高管薪酬激励制度改革的力量,促使平均主义工资体系逐渐转变为以市场化为导向、激励相容为目的的高管薪酬契约,制度环境的变化成为影响科学制定和有效实施高管薪酬契约的重要因素。由于政府功能不断由“干预型”向“服务型”转变,竞争性的市场环境更加有利于非国有经济的发展,产品和要素市场逐渐发达,中介机构发育和法律制度的执行效果基本完善,因而对高管日常经营活动的披露和监督力度增加。

大量研究表明,在市场化程度较高的地区,完善的法律保护和监管体系为强制披露提供了制度保障(程新生等,2011),媒体的治理作用更加有效,公司治理机制更加完善(醋卫华和李培功,2012),更加有利于债权人和机构投资者发挥治理作用(唐松等,2009;伊志宏等,2011),提高高管薪酬与公司业绩之间的敏感性(辛清泉和谭伟强,2009)。由于企业经营环境不断完善,市场的信号作用有助于股东识别高管在经营过程中的努力程度,显性薪酬契约的制定成本大幅度降低,其对隐性薪酬契约的替代关系逐渐增强(陈冬华和梁上坤,2010),在职消费隐性薪酬在高管薪酬契约中比例下降,高管的机会主义动机得到约束和控制(杨兴全等,2014),因此,高管薪酬契约的制定更加倾向于以企业绩效水平为标准,有利于提高隐性薪酬契约的有效性,抑制高管获取过度的隐性私有收益。

但是,由于我国经济转型期维持社会稳定的制度基础尚不发达,政府需要利用国有企业来维持社会稳定,实现一些政府目标,比如雇佣更多的员工,保持金融体系安全等。多任务的经营目标使得国有企业成为一个行政和市场的混合体,并不能完全按照市场化的经营决策程序进行运作,制定市场化薪酬契约对高管进行有效激励。首先,国有企业高管的选拔常常内部行政化,不利于董事会制定市场化的薪酬契约来约束高管的机会主义动机,不能使企业绩效、经营能力与个人薪酬之间相互匹配。其次,垄断型国有企业的利润水平仍然在很大程度上依赖于行业的垄断和国家政策的保护,价格管制和行业进入管制屏蔽了竞争市场对国企经营者能力的考验(刘凤委等,2007;杨蓉,2011;王雄元和何捷,2012),只有在竞争性行业和地方国企中,市场力量才有助于降低高管在职消费水平(辛清泉和谭伟强,2009)。对于大部分国企高管来说,在职消费仍然是现金薪酬的补偿方式,由于公司治理机制不健全,高管对自身薪酬契约安排公平与否的消极心理感知越明显,通过在职消费等隐蔽途径谋求补偿的个人动机也越强烈(徐细雄等,2014)。因此,市场力量在重塑国企高管薪酬契约有效性时遇到阻碍,无法通过抑制国企高管的自利动机来减少其过度隐性私有收益行为。基于以上分析,本文提出

假设H2:随着我国市场化进程的深入,民营企业绩效与高管过度隐性私有收益之间的负相关关系显著缓解,而上述关系在国有企业中并未得到有效改善。

(三) 高管权力、市场化进程、企业绩效与高管过度隐性私有收益根据契约理论和管理层权力理论,高管作为企业价值的创造者,其决策权、监督权和执行权会对自身的薪酬契约形成影响,在公司治理存在缺陷的情况下,高管会表现出超出特定控制权范畴的影响力(权小锋等,2010)。权力型高管的机会主义动机较强,在职消费水平明显偏高,企业经营效率较低(卢锐等,2008;杨兴全等,2014)。由于市场化改革规范了外部经营环境,使得企业的公司治理机制逐渐健全,权力型高管的经营行为受到较好的监督和约束,信息不对称问题得到缓解,高管的机会主义动机被显著抑制。因此,随着市场化进程深入,高管权力越大,市场化进程抑制高管获得过度隐性私有收益的作用就更大,企业绩效与高管过度隐性私有收益之间的负相关关系得到较大程度的改善。

对于国有企业来说,市场化改革使得高管的权力不断提升,但是企业的内部治理机制并没有市场化和规范化。首先,我国大多数国企高管的任用机制并不是董事会在经理人市场进行公开选聘,而是由上市公司的母公司或上级单位委派,再经董事会、股东大会形式化选举产生。因此,除现金薪酬等显性薪酬之外,政治晋升、控制权收益下的在职消费隐性收益是国企高管薪酬契约的重要组成部分。其次,国有企业仍然面临“所有者缺位”问题。即使国有企业中有董事会,或者董事会中有相当比例的独立董事等外部董事,也无法对高管的经营行为进行有效监督和约束,董事会监督职能弱化使得高管的权力强度增大(权小锋等,2010)。因此,在国有企业内部治理机制较弱的环境中,内部人控制问题使得高管权力可能凌驾于公司治理机制之上,拥有超越董事会和控股股东的绝对影响力,获得与经营业绩不匹配的过度隐性私有收益。基于以上分析,本文提出

假设H3:在民营企业中,高管权力越大,市场化进程改善企业绩效与高管过度隐性私有收益之间负相关关系的效果越显著,而上述关系在国有企业中并未得到有效改善。

三、 研究设计 (一) 样本与数据来源2004年之后,我国上市公司尤其是央企的高管薪酬披露逐渐完善和规范,因此,本文选择2004-2011年在深沪证交所上市并发行A股的2519个企业为研究样本。由于企业绩效是本文研究的重要变量,本文剔除了ST、PT类的样本企业(302个)、当年IPO和发生重大重组的企业(881个);金融、保险类企业和一般上市公司在财务特征和会计制度方面存在较大差异,本文也剔除该类样本(180个),共计有1156家企业。同时,本文还删除了未在年报附注中披露“支付的其他与经营活动有关的现金流量”的信息的样本 354个,最终得到2409个样本。其他数据均来自中国证券市场会计研究数据库(CSMAR)。

(二) 变量的设定与计量 1. 高管隐性私有收益的计量由于高管在职消费具有隐蔽性,本文参照陈冬华等(2005)的做法,手工搜集上市公司年报附注中“支付的其他与经营活动有关的现金流量”中办公费、差旅费、业务招待费、通讯费、出国培训费、董事会费、小车费和会议费,并把以上费用之和取对数作为高管隐性私有收益数据。在此基础上,参考权小锋等(2010)的做法,计算出高管过度隐性私有收益。

2. 企业绩效水平的计量考虑到净资产收益率等指标容易受到盈余管理因素的影响,本文参照刘凤委等(2007)方法,用因子分析法把反映企业盈利能力和运营能力的指标(包括总资产收益率、净资产收益率、存货周转率、应收账款周转率和主营业务利润率5个指标) 综合起来,得到Perf综合变量来替代企业绩效指标。

3. 控制变量的选择根据现有研究高管在职消费的文献(冯根福和赵珏航,2012;陈冬华和梁上坤,2010;罗宏和黄文华,2008),企业的股权集中程度(Disp)、CEO权力(Power)、职工薪酬(Epay)、高管的现金薪酬(Pay)、企业规模(Size)、企业租金(Rent) 以及资本结构(Leve) 等因素都会影响高管在职消费,因此本文在模型中加入以上变量。主要变量的设定及计算方法如表 1所示:

| 表 1 变量说明表 |

为了检验上期企业绩效对本期高管过度隐性私有收益的影响,本文采用权小锋等(2010)的做法,把隐性私有收益用模型(1) 区分为正常隐性私有收益和过度隐性私有收益,用来检验企业绩效与过度隐性收益之间的关系。在模型(1) 中,ΔSaleit代表本期主营业务收入的变动额;PPEit代表本期厂房、财产和设备等固定资产原值;Inventoryit代表本期存货的总额;Lnemployee代表企业雇员数量的自然对数。本文先对样本企业分年度分行业进行回归,得到的预测值为高管正常的隐性私有收益,把在职消费实际值和预测值之差作为高管过度的隐性私有收益。同时,本文参考辛清泉(2007)的做法,建立模型(2) 为基本模型,并在此基础上加入市场化变量(M.index it)、以及市场化变量与企业绩效变量(Perft-1) 的交互项,形成模型(3),用来检验市场化程度对企业绩效与高管隐性私有收益之间的关系的调节作用。其中,M.indexit 表示企业所在地区的市场化进程,我们采用樊纲等(2010)编制的《中国市场化指数》中企业所在地区的市场化总指数来确定M.indexit的数值,由于只有2005-2010年的数据,本文通过计算2005-2010年地区市场化总指数的平均增长率,推算出2011年企业所在地区的市场化总指数。

| $\frac{{Perk}}{{Siz{e_{it - 1}}}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}\frac{1}{{Siz{e_{it - 1}}}} + {\alpha _2}\frac{{\Delta Sale}}{{Siz{e_{it - 1}}}} + {\alpha _3}\frac{{PP{E_{it}}}}{{Siz{e_{it - 1}}}} + {\alpha _4}\frac{{Inventor{y_{it}}}}{{Siz{e_{it - 1}}}} + {\alpha _5}Lnemploye{e_{it}} + {\varepsilon _{it}}$ | (1) |

| $\begin{array}{l} Eper{k_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}Per{f_{it - 1}} + {\alpha _2}Per{f_{it}} + {\alpha _3}EPa{y_{it}} +\\ {\alpha _4}Dis{p_{it}} + {\alpha _5}Pa{y_{it}} + {\alpha _6}{\mathop{\rm Re}\nolimits} n{t_{it}} + {\alpha _7}Lev{e_{it}}\\ + {\alpha _8}Siz{e_{it}} + {\alpha _9}Growt{h_{it}} + {\alpha _{10}}Soe + \sum {industry + \sum {year + {\varepsilon _{it}}} } \end{array}$ | (2) |

| $\begin{array}{l} Eper{k_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}Per{f_{it - 1}} + {\alpha _2}Per{f_{it - 1}}*M.inde{x_{it}} + {\alpha _3}Per{f_{it}} +\\ {\alpha _4}M.inde{x_{it}} + {\alpha _5}EPa{y_{it}} + {\alpha _6}Dis{p_{it}} + {\alpha _7}Pa{y_{it}} + {\alpha _8}{\rm{R}}en{t_{it}} + {\alpha _9}Lev{e_{it}} +\\ {\alpha _{10}}Siz{e_{it}} + {\alpha _{11}}Growt{h_{it}} + {\alpha _{12}}Soe + \sum {industry} + \sum {year + {\varepsilon _{it}}} \end{array}$ | (3) |

从表 2和表 3可以看到,从2004-2011年,我国上市公司高管的隐性私有收益均值高于其现金薪酬水平,且呈持续增长趋势。表 4是模型中各变量间相关系数矩阵,表明变量之间的相关系数均小于0.7。本文对回归变量进行VIF检验,均值为4.37,说明本文模型中的变量之间不存在多重共线性问题。

| 表 2 2004年-2011年样本中高管隐性私有收益的描述性统计 |

| 表 3 2004年-2011年样本中高管现金薪酬的描述性统计 |

| 表 4 变量相关系数表 |

本文用因子分析法对企业的总资产收益率、净资产收益率、存货周转率、应收账款周转率和主营业务利润率5个指标进行分析,并提取因子作为衡量企业经营绩效的综合指标,如表 5所示,特征根和累计贡献率指标(Eigenvalues=2.11;Cumulative proportion of total sample variance=1.03) 均达到标准。表 6检验企业绩效与高管过度隐性私有收益的相关关系。从回归结果看,总样本中会计业绩变量Perft-1和过度隐性私有收益之间显著负相关(-0.7128,t=-5.69),在国有企业和民营企业的分样本中也显著负相关(-0.7316,t=4.41;-0.5118,t=-3.55),说明企业绩效与高管的奖惩关系度较弱,高管在职消费薪酬契约不是建立在股东利益最大化基础之上的激励约束契约,两者出现倒挂钩的现象。检验结果支持假设H1。从控制变量的总样本回归结果看,高管现金薪酬(Epay)、企业规模(Size) 和销售毛利率(Rent) 变量与高管过度隐性私有收益均呈显著正向关,说明高管的现金薪酬越多,企业的规模越大,利润越多,高管的过度隐性私有收益越多;同时,企业的股权集中程度(Disp)、成长性(Growth) 与高管过度隐性私有收益显著负相关,说明股权结构越分散,企业的成长性越差,高管的过度隐性私有收益越多,分样本与总样本的检验结果基本一致。

| 表 5 对5个衡量企业绩效变量进行因子分析 |

| 表 6 企业绩效与高管过度隐性私有收益 |

表 7检验了我国市场化进程对企业绩效与高管过度隐性私有收益之间关系的调节作用。在总样本中加入M.index和Perf t-1的交互项后,M.index和Perf t-1的交互项系数为正数(0.0138,t=0.53),并没有达到显著水平。按照产权性质分类后,国有企业样本中M.index和Perf t-1的交互项系数为负数(-0.0326,t=-1.07),没有达到显著水平,

| 表 7 市场化进程、企业绩效与高管过度隐性私有收益 |

而在民营企业分样本中,M.index和Perf t-1的交互项系数显著为正值(0.0725;t=3.07),说明市场化改革有助于抑制民营企业绩效与高管过度隐性私有收益之间的负相关关系,缓解高管隐性私有收益与企业绩效之间的“倒挂钩”现象,而国有企业高管过度私有收益没有得到显著抑制,企业绩效与高管过度隐性私有收益仍然呈现负相关关系。检验结果表明,提高市场化进程使得上市公司高管的过度隐性私有收益与民营企业绩效之间的负相关关系得到缓解,但是其改善程度与市场化进程深入的程度并不完全相同。我们认为比较合理的解释是,影响高管获取过度隐性私有收益的因素比较多,除了市场化改革的进程之外,还有社会的法制化程度、政府配置社会资源的机制、企业的产权性质、公司的治理环境、高管的权力大小等因素,这些都会影响高管过度私有收益的水平。也正是如此,治理高管过度隐性私有收益问题需要综合运用契约机制、市场机制、制度和政策的管制、公众和媒体的监督以及道德约束等措施进行。因此,表 7的检验结果和本文假设H2一致,支持本文结论。

本文设定CEO与董事长兼职的样本为高管权力较大的企业,表 8和表 9检验了按照高管权力大小分组后,我国市场化进程对企业绩效与高管过度隐性私有收益之间关系的调节作用。表 8的检验结果表明,当高管权力较小时,总样本和分样本的结果均不显著,说明市场化进程并没有显著缓解企业绩效与高管过度隐性私有收益之间的负相关关系;而当高管权力较大时,总样本M.index和Perf t-1的交互项系数显著为正数(0.1176,t=3.77),按照产权分类后,国有企业样本中M.index和Perf t-1的交互项系数为正(0.1286,t=0.68),没有达到显著水平,在民营企业分样本中,M.index和Perf t-1的交互项系数显著为正值(0.1026;t=3.24),说明市场化改革抑制民营企业绩效与高管过度隐性私有收益之间的负相关关系,并且其作用机制是通过对高管权力有效约束的机制来实现的,而国有企业绩效与高管过度隐性私有收益之间的关系并未得到显著改善,本文假设H3成立。

| 表 8 市场化进程、企业绩效与高管过度隐性私有收益 |

| 表 9 市场化进程、企业绩效与高管过度隐性私有收益 |

在表 9中,本文用CEO任期来替代高管权力变量,并按照样本中CEO任期的中位数划分为高低两组,CEO任期越长,说明高管的权力越大。从表 9的检验结果可以看到,当高管权力较大时,总样本和国有企业样本中的M.index和Perf t-1的交互项系数(0.0126,t=0.41;-0.0418,t=-1.04) 并未达到正向显著程度,说明在市场化改革深入的过程中,国有企业高管获取过度隐性私有收益的行为并未得到抑制。在民营企业的分样本中,M.index和Perf t-1的交互项系数显著为正值(0.0557;t=1.65),说明民营企业高管权力越大,市场化改革抑制民营企业绩效与高管过度隐性私有收益之间的负相关关系的作用越明显。当高管权力较小时,民营企业样本中M.index和Perf t-1的交互项系数同样显著为正值(0.0831;t=2.75)。国有企业样本中M.index和Perf t-1的交互项系数未达到正向显著程度(0.0423;t=1.17),检验结果基本与表 8一致,支持假设H3。

(四) 稳健性检验为了增加前文实证结果的稳健性,本文参考陈冬华等(2005)、卢锐等(2008)以及罗宏和黄文华(2008)的做法,用年报附注中“支付的其他与经营活动有关的现金流”中的办公费、差旅费、业务招待费、通讯费、出国培训费、董事会费、小车费和会议费之和取对数来替代高管过度隐性收益的计量方法。结果如表 10、表 11、表 12和表 13所示,主要结论没有发生改变。

| 表 10 企业绩效与高管过度隐性私有收益 |

| 表 11 市场化进程、企业绩效与高管过度隐性私有收益 |

| 表 12 市场化进程、企业绩效与高管过度隐性私有收益 |

| 表 13 市场化进程、企业绩效与高管过度隐性私有收益 |

考虑到可能出现的内生性问题,本文用二阶段回归方法进行相关测试,进一步增强本文实证结果的稳健性。由于企业的创新水平对绩效水平的高低有影响,并且和高管在职消费水平无关,因此,本文把企业的创新水平作为工具变量,并用2004-2011年上市公司的专利申请数据作为进行衡量,检验结果支持本文结论。鉴于篇幅原因,检验结果在此省略。

| 表 14 企业绩效与高管现金薪酬 |

前文的检验结果表明,在市场化程度提高的过程中,由于市场机制发展还不完善,仅仅依靠市场力量并不能完全提高高管隐性薪酬契约的有效性。因此,如何利用市场的力量推动和改善公司治理,对高管进行有效激励,增强高管薪酬与企业绩效之间的正相关关系,是需要深入思考的问题。在市场化改革的过程中,竞争性市场减少了企业外部信息不对称现象,消除了影响高管努力程度与企业绩效相关关系的噪音,企业绩效可以更加准确地判断高管在经营过程中的努力程度,企业绩效与高管现金薪酬之间的相关关系会更加紧密。基于此,本文参照辛清泉等(2010)建立的模型,检验市场化进程对企业绩效与高管现金薪酬之间相关性的影响,并且预测,随着市场化程度提高,企业绩效与高管现金薪酬之间的敏感性会逐渐提高。

| $\begin{array}{l} Pa{y_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}Per{f_{it}} + {\alpha _2}Per{f_{it}}*M.inde{x_{it}} + {\alpha _3}Per{f_{it - 1}} + {\alpha _4}M.inde{x_{it}}\\ + {\alpha _5}EPa{y_{it}} + {\alpha _6}Dis{p_{it}} + {\alpha _7}Ren{t_{it}} + {\alpha _8}Lev{e_{it}} + {\alpha _9}Siz{e_{it}} + {\alpha _{10}}Growt{h_{it}}\\ + {\alpha _{11}}Soe + \sum {industry + \sum {year + {\varepsilon _{it}}} } \end{array}$ | (4) |

表 14和表 15检验了市场化程度对企业绩效与高管现金薪酬相关关系的影响。从表 14可以看到,总样本中Perft-1的系数显著为正值(0.1107,t=6.45),说明高管的现金薪酬和企业绩效显著正相关。在表 15中,交互项M.index*Perf t-1的系数(0.0195,t=2.45) 显著为正,说明市场力量有利于增强高管现金薪酬与企业绩效之间的正相关关系。同时,国有企业和非国有企业的分样本的检验结果中也支持这一结论,以上证据表明,市场化改革有助于增强高管现金薪酬与企业绩效之间的敏感性,与本文的预测相同。

| 表 15 市场化进程、企业绩效与高管现金薪酬 |

本文选择2004-2011年在深沪证券交易所上市的A股企业为研究样本,检验高管隐性薪酬契约的有效性,以及我国市场化进程对上述关系的影响。研究发现,在我国经济转型时期,由于高管薪酬契约缺乏有效设计和监督,企业绩效与高管过度隐性私有收益之间存在“倒挂钩”现象;随着市场化改革深入,民营企业绩效与高管过度隐性私有收益的负相关关系显著改善,并且高管权力越大,市场化进程抑制上述关系的作用就越显著,但是国有企业绩效与高管过度隐性私有收益仍然显著负相关。进一步分析发现,市场化进程深入有助于提高企业绩效与高管现金薪酬之间的敏感程度。本文的研究结果说明,仅仅依靠市场力量并不能完全提高国企高管隐性薪酬契约的有效性,用现金薪酬等显性薪酬契约来替代隐性薪酬契约,是优化高管薪酬契约的有效措施;同时,治理高管过度隐性私有收益问题需要综合运用契约机制、市场机制、制度和政策的管制、公众和媒体的监督以及道德约束等措施进行。

(二) 政策启示专用性投资会导致事后机会主义行为。明确的显性激励契约可以缓解高管的机会主义动机,但是偶然事件发生的成本、契约谈判成本、执行成本等都使显性契约具有不完全性,因此隐性契约是显性契约的重要补充。高管薪酬契约组合的有效性取决于薪酬方案的设计和监督,还要依据企业所处的动态环境及时调整。本文的理论分析与实证检验结果为我国上市公司在市场化程度不断提高的环境中,完善高管薪酬契约、有效治理高管在职消费中的自利问题提供了思路,具体来说,需要努力抓好以下几方面的工作:

1. 优化高管薪酬契约,使高管职务消费显性化。在高管隐性薪酬契约中,由于高管享受的职务消费和各种灰色收入数额巨大,个别高管甚至用“千金”来度量自己油肚摄入的高档酒水和珍稀食材,其公车消费、招待费的金额通常是其货币薪酬的数倍,有的高管甚至利用关联公司转移资产、在企业并购中获取私利,这些机会主义行为都大大增加了公司的代理成本和交易成本。随着市场化改革深入,企业经营环境透明度增加,公平、公正的显性货币薪酬能够更好地激励和约束高管。因此,应该将高管职务消费等控制权收益列入货币薪酬契约,并在数量上加以限制。同时,除了高管薪酬计划中的货币薪酬外,管理层持股计划是有利于企业长远发展的激励方式,股东通过使高管持有公司的股票来避免其出现“短视”行为,统一高管和股东的利益目标,建立起高管和股东激励相容的薪酬机制,降低高管与企业之间的各种契约成本,形成风险共担、利润共享的良性合作关系。

2. 深化市场化改革,使高管职务消费透明化。对于经济转型国家,不断深入的市场化建设可以改善社会资源配置的方式和效率,减少社会上腐败活动滋生的土壤。因此,在我国市场化改革的过程中,培育充分竞争的市场环境有利于健全产品市场、要素市场、资本市场以及经理人市场,促成市场在各种资源配置中起决定作用,控制权力过分介入经济活动领域,提高高管薪酬契约的激励效果,使公司治理环境和企业经营环境得到彻底改善。并且,随着市场化改革的深入以及市场竞争引导机制的建立,在公平、公开、公正的市场环境中,高管会逐渐放弃利用不正当手段来争取社会资源的行为,依靠自身竞争优势获得资源并降低企业的交易成本,提高整个社会的资源配置效率。

3. 加强制度和政策约束,使高管职务消费制度化。2012年12月4日至今,习近平总书记提出关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的八项规定和六项禁令已经有近三年,反腐倡廉工作在我国持续推进。在此期间,中央政治局会议通过《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》的发布,提出了科学有效防治腐败的措施,体现了我党坚决惩治腐败的决心。在此环境下,“三公”消费产业链上的餐饮、高档酒类、高档茶叶等行业一片凋零,各类企业纷纷转型,经营定位重归百姓消费,为百姓需求提供服务。可见在深化市场化改革的同时,加强制度和政策约束既是控制和防范公务人员腐败、浪费行为的有效措施,也是规范和治理企业高管职务消费、减少腐败行为的重要举措。

4. 增强公众舆论、媒体曝光等监督措施,使高管职务消费阳光化。社会媒体监督参与度的增加会降低社会腐败水平,因此在治理高管过度职务消费的过程中,除了在企业内部不断完善管理制度,维护企业股东、职工群众的知情权和监督权,还需要引入外部监督机制,增加公众、媒体对企业高管职务消费行为的监督,扩大高管职务消费的公开范围和力度。只有利用公众舆论、媒体曝光等手段,提升全社会对高管高额职务消费的关注度,才能真正实现公开、透明、有效的高管职务消费。

5. 弘扬社会主义核心价值观和民族优秀传统文化,使高管职务消费道德化。厉行节约、反对浪费的社会风气,以及高管个人良好的道德修养将有助于其职务消费道德化、个人消费私人化。在我国经济高速发展的过程中,精神文明建设格外重要。面对物质和权力欲望的不断冲击,精神文明建设一旦出现滞后,社会伦理规范在物质利益面前会丧失作用。如果高管放纵自己、扩张权力、膨胀私欲时,并不因其自利行为承受社会道德、良心的谴责,那么高管腐败、失信等现象在社会上就显得自然而然,甚至会到处泛滥。因此,除了用法规、政策来约束高管外,还应该加大宣传教育力度,弘扬社会主义核心价值观,倡导中华民族勤俭节约、廉洁奉公的传统美德,增强职业经理人的社会责任感,从道德层面促使高管严于律己。

高管隐性薪酬契约作为高管薪酬契约的一部分,在实践中已经被扭曲成为高管的自利工具,在现阶段,由于我国市场经济规则建设不完善,法律、监管等制度对高管缺乏有效约束,仅仅依靠市场力量不能有效治理高管的自利行为。对此,需要综合运用契约机制、市场机制、制度和政策管制、公众媒体的监督以及道德约束等措施,高管隐性薪酬契约的有效性才会显著提高。

| [] | Dale-Olsen H., 2007, "Fringe Attraction, Compensation Policies, Worker Turnover and Firm Performance". Institute for Social Research , Working paper. |

| [] | Fama E.F., 1980, "Agency Problems and the Theory of the Firm". Journal of Political Econom, 88(2), 288–307. DOI:10.1086/260866 |

| [] | Jensen M.C, W Mecking, 1976, "Theory of firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Capital Structure". Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. DOI:10.1016/0304-405X(76)90026-X |

| [] | Jensen M C, Murphy K J, 1990, "CEO incentives: It’s not how much you pay, but how". May-Jun(3), 138–153. |

| [] | Li Wei., 1997, "The Impact of Economic Reform on the Performance of Chinese State Enterprises 1980-1989". Journal of Political Economics(5), 1080–106. |

| [] | Long J.E., Scott F.A., 1982, "The Income Tax and Nonwage Compensation". Review of Economics & Statistics, 64(2), 211–219. |

| [] | Murphy K J., 1985, "Corporate performance and managerial remuneration: An empirical analysis". Journal of accounting and economics, 7(1), 11–42. |

| [] | Pinto B., M Belka and S Krajewski, 1993, "Transforming State Enterprises in Poland: Evidence on Adjustment by Manufacturing Firms". Brooking Paper on Economic Activity(6), 213–261. |

| [] | Rajiv D. Banker, MasakoN. Darrough., Rong Huang and Jose M.Plehn-Dujowich., 2013, "The Relationship Between CEO Compensation and Past Performance". American Accounting Association, 88(1), 1–30. |

| [] | Rejan R.G., Wulf J., 2006, "Are Perks Purely Managerial Excess?". Journal of Financial Economics, 79(1), 1–33. DOI:10.1016/j.jfineco.2005.01.003 |

| [] | Smith C.W., Watts R.L., 1992, "The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend and Compensation Policie". Journal of Financial Economics(3), 263–292. |

| [] | Sigler K J, Haley J.P., 1995, "CEO Pay and Company Performance". Managerial Finance, 21(2), 31–42. DOI:10.1108/eb018501 |

| [] | Spienza P., 2004, "The Effect of Government Ownership on Bank Lending". Journal of Financial Economics(72), 357–384. |

| [] | Wang C., 1997, "Incentive, CEO Compensation and Shareholder Wealth in a Dynamic Agency Model". Journal of Economic Theor(76), 72–105. |

| [] | Yu boLi, Fang Lou, Jiawei Wang and Hongqi Yuan, 2013, "A Survey of Executive Compensation Contracts in China’s listed Companies". China Journal of Accounting Research(6), 211–231. |

| [] | 陈冬华.、陈信元.、万华林., 2005, 《国有企业中的薪酬管制与在职消费》, 《《经济研究》》, 第 92–101 页。 |

| [] | 陈冬华.、梁上坤., 2010, 《不同市场化进程下高管激励契约的成本与选择:货币薪酬与在职消费》, 《《会计研究》》, 第 56–64 页。 |

| [] | 陈信元.、陈冬华.、万华林.、梁上坤., 2009, 《地区差异、薪酬管制与高管腐败》, 《管理世界》, 第 130–143 页。 |

| [] | 蔡昉和林毅夫,2009,《中国经济·中国财政经济出版社》。 |

| [] | 醋卫华.、李培功., 2012, 《媒体监督公司治理的实证研究》, 《南开管理评论》, 第 33–42 页。 |

| [] | 程新生.、谭有超.、廖梦颖., 2011, 《强制披露、盈余质量与市场化进程——基于制度互补性的分析》, 《财经研究》, 第 60–71 页。 |

| [] | 邓新明., 2011, 《我国民营企业政治关联、多元化战略与公司绩效》, 《南开管理评论》, 第 1–15 页。 |

| [] | 方军雄., 2009, 《我国上市公司高管的薪酬存在粘性吗?》, 《经济研究》, 第 110–124 页。 |

| [] | 樊纲、王小鲁和朱恒鹏,2011,《中国市场化指数:各地区市场化相对进程报告》,《经济科学出版社》。 |

| [] | 冯根福.、赵珏航., 2012, 《管理者薪酬、在职消费与公司绩效——基于合作博弈的分析视角》, 《中国工业经济》, 第 147–158 页。 |

| [] | 科斯等,2003,《契约经济学》,《经济科学出版社》。 |

| [] | 卢锐.、柳建华.、许宁., 2011, 《内部控制、产权与高管薪酬业绩敏感性》, 《会计研究》, 第 42–48 页。 |

| [] | 罗党论.、刘晓龙., 2009, 《政治关系,进入壁垒与企业绩效——来自中国民营上市公司的经验证据》, 《管理世界》, 第 97–106 页。 |

| [] | 罗宏.、黄文华., 2008, 《国企分红、在职消费与公司业绩》, 《管理世界》, 第 139–148 页。 |

| [] | 刘凤委.、孙铮.、李增泉., 2007, 《政府干预、行业竞争与薪酬契约——来自国有企业上市公司的经验证据》, 《管理世界》, 第 76–84 页。 |

| [] | 刘斌.、刘星.、李世新.、何顺文., 2003, 《CEO薪酬与企业业绩互动效应的实证检验》, 《会计研究》, 第 35–39 页。 |

| [] | 卢锐.、魏明海.、黎文靖., 2008, 《管理层权力、在职消费与产权效率》, 《南开管理评论》, 第 85–92 页。 |

| [] | 刘银国.、张劲松.、朱龙., 《国有企业高管薪酬管制有效性研究》, 《经济管理》, 第 81–93 页。 |

| [] | 李增泉., 2000, 《激励机制与企业绩效: 一项基于上市公司的实证研究》, 《会计研究》, 第 24–30 页。 |

| [] | 权小锋.、吴世农.、文芳., 《管理层权力、私有收益与薪酬操纵》, 《经济研究》, 第 73–87 页。 |

| [] | 唐松.、杨勇.、孙铮., 2009, 《金融发展、债务治理与公司价值——来自中国上市公司的经验证据》, 《财经研究》, 第 4–16 页。 |

| [] | 吴育辉.、吴世农., 2010, 《高管薪酬:激励还是自利?——来自中国上市公司的证据》, 《会计研究》, 第 40–48 页。 |

| [] | 王雄元.、何捷., 2012, 《行政垄断、公司规模与CEO 权力薪酬》, 《会计研究》, 第 33–38 页。 |

| [] | 夏立军.、方轶强., 2005, 《政府控制、治理环境与公司价值——来自中国证券市场的经验证据》, 《经济研究》, 第 40–51 页。 |

| [] | 辛清泉.、谭伟强., 2009, 《市场化改革、企业业绩与国有企业经理薪酬》, 《经济研究》, 第 68–81 页。 |

| [] | 杨兴全.、张丽平.、吴昊旻., 2014, 《市场化进程、管理层权力与公司现金持有》, 《南开管理评论》, 第 34–45 页。 |

| [] | 徐细雄.、谭谨., 2014, 《高管薪酬契约、参照点效应及其治理效果:基于行为经济学的理论解释与经验证据》, 《南开管理评论》, 第 36–45 页。 |

| [] | 辛清泉.、郑国坚.、杨德明., 2007, 《企业集团、政府控制与投资效率》, 《金融研究》, 第 68–80 页。 |

| [] | 杨蓉., 2011, 《垄断行业企业高管薪酬问题研究:基于在职消费的视角》, 《复旦学报(社会科学版)》, 第 133–140 页。 |

| [] | 伊志宏.、李艳丽.、高伟., 2011, 《市场化进程、机构投资者与薪酬激励》, 《经济理论与经济管理》, 第 75–84 页。 |

| [] | 余明桂.、潘洪波., 2008, 《政治关系,制度环境与民营企业银行贷款——来自中国民营上市公司的经验证据》, 《管理世界》, 第 9–21 页。 |

| [] | 张曙光., 2005, 《从计划合约走向市场合约:对国有企业改革的进一步思考》, 《管理世界》, 第 96–101 页。 |

| [] | 周仁俊.、杨战兵.、李礼., 2010, 《管理层激励与企业经营业绩的相关性——国有与非国有控股上市公司的比较》, 《会计研究》, 第 69–75 页。 |

| [] | 周玮., 2010, 《政治密度、在职消费与制度环境》, 《软科学》, 第 65–69 页。 |

| [] | 周嘉南.、黄登仕., 2006, 《上市公司高级管理层报酬业绩敏感度与风险之间关系的实证检验》, 《会计研究》, 第 44–50 页。 |