社会网络无论是对成熟企业还是新创企业的成长和发展都有十分重要的意义,因为它是个人、团队和组织从外部获取信息和资源的重要渠道。而新企业往往因为“新”和“小”而先天就有“新进入缺陷”和“小规模缺陷”,从而面临严重的资源约束(Siu和Bao,2008)。创业者在实施创业的过程中,通常会通过建立和利用社会网络来获得有价值的信息和资源,识别和开发有价值的机会,培育核心能力,进而创建新企业的竞争优势并不断确保其持续性(董保宝和李白杨,2014)。而利用网络解决创业实践问题的倾向或态度被称为网络导向(network orientation或network-centered)(Sorenson等,2008)。如前所述,中国转型经济情境下的新企业面临着诸多约束,其资源匮乏,信用缺失,难以获取必要的资源。因此,它们便寻求网络关系以解决上述问题,也即,新企业的网络导向较高。

作为创业研究领域的一个新课题,国内外网络导向的研究仍处于起步阶段,关于网络导向的实证研究也是进展缓慢,网络导向与竞争优势关系的相关研究更是缺乏(Sorenson等,2008)。创业者和新企业的网络导向较高,习惯于通过构建关系,并在良好关系的基础上进行商业往来以解决发展问题,获得竞争优势(任萍,2011)。这也与成熟市场经济下的商业活动存在着较大的差异性,在成熟的市场经济情境下的创业者或管理者往往倾向于通过市场手段获取资源、开发机会(Slotte-Kock和Coviello,2010)。针对这一背景,本文认为,对于网络导向这一概念的深入研究有助于学者们更好地理解中国新企业竞争优势的获取。而能力理论认为,源于企业内部的能力对新企业创建、生存与发展具有关键的影响,尤其是对新企业而言至关重要的创业能力更是如此(Lans等,2011)。

通过梳理国内外相关文献发现,目前关于网络导向、创业能力与竞争优势关系的研究仍存在着以下四方面的不足:第一,在有限的文献中实证研究相对较多,但是,有些文献只是探究某个变量的测度问题,如创业能力(马鸿佳等,2010),缺乏对三者关系的深入解读;第二,对网络导向在竞争优势形成过程中的角色认识不足。新企业网络关系是竞争优势形成的关键因素之一, 大多数新企业只是仅仅关注网络行为的价值,忽视了网络倾向对网络关系构建以及网络关系发展方向的影响,而这才是影响竞争优势的关键所在(Siu和Bao,2008)。目前,有关网络导向与竞争优势关系研究仍停留于对网络结构构成与竞争优势构建之间关系的讨论(董保宝,2014;Newbert和Tornikoski,2012), 并没有进一步挖掘网络导向构成特征与竞争优势之间的匹配关系。第三,忽略了新企业创建与发展过程中重要的影响因素,即创业能力的作用。能力理论认为,能力是竞争优势构建的基础,这些能力主要有核心能力和动态能力,但对于这些能力的界定比较模糊,各类能力之间缺乏明晰的定义与边界(Zahra和George,2002);而在上述能力对竞争优势的影响过程中,鲜有研究对创业能力与竞争优势的关系进行分析,忽略了创业能力这一关键要素在新企业竞争优势形成过程中的价值。第四,在网络导向对竞争优势促进作用的边界条件方面研究不足。尽管学术界已基本认同网络对竞争优势的促进作用, 但是现有多数研究仍停留于验证网络导向对竞争优势的直接影响, 而没有进一步研究网络导向在什么情况下,以何种程度、什么方式起作用(Sorenson等,2008)。

综上所述,网络理论认为,企业的竞争优势来源于外部网络联系,即具有外生性(Siu和Bao,2008),而能力观强调了竞争优势的内生性,即竞争优势不仅来源于企业拥有的能力(Teece等,1997),而且,内部能力还能够调节外部网络关系与竞争优势的关系(Slotte-Kock和Coviello,2010)。两种观点均合理但都具有片面性。将两种观点整合在一个框架下,从外生和内生视角研究网络导向(建立外部联系的期望,具有外向性)、创业能力(构建企业内部能力,具有内生性) 与新创企业竞争优势的关系,不仅能够完善相关理论,而且对于新企业在目前转型经济背景下的生存与发展也具有重要的借鉴意义。

二、 理论与假设 (一) 网络导向的内涵与发展网络导向源于心理学研究,心理学家将网络导向定义为通过网络关系处理生活问题的信念、倾向与态度。由于网络导向在处理某些问题方面的重要性,它在上世纪九十年代末也被逐渐地运用到经济管理领域,一些学者对其进行了概念上的界定。Barnir和Smith(2002)认为,网络导向是创业者或管理者构建和维持网络关系的倾向。Sorenson等(2008)从合作促进新企业商业成功的角度对网络导向进行了界定,他们认为,网络导向是企业与外部利益相关者以及内部各部门建立合作关系的期望与倾向。虽然网络导向逐渐引起了学者们的关注,但它在创业研究中的应用却被极大地忽视了(Lans等,2011)。总体来看,网络导向强调新企业对网络价值的思考、开发和利用,强调了网络的情境性作用,着眼于在特定情境中利用网络来通过识别新机会、获取新资源并培育新能力来实现新企业的生存与成长。据上所述,本文要研究的新企业网络导向是指新企业在创建与成长过程中与内部行为主体和外部环境主体建立网络关系的倾向、期望与态度(Sorenson等,2008)。

关于网络导向的维度,Sorenson等(2008)用合作维度(Collaboration Dimension)、网络构建(Inclusive Network Dimension) 及网络团队结构(Network Team Structure dimension) 等三个维度来分析这一概念;而任萍(2011)从合作性、关系关注度及开放性管理三个视角分析网络导向的维度并利用新企业数据进行了验证,借鉴上述研究,本研究将网络导向划分为三大维度,一是网络合作性,强调组织内、外部的合作、沟通与交流,这是网络导向的根本属性;二是网络关注度,强调组织倾向于建立内、外部联系,积极关注内外部信息以及网络的范围与联系紧密度;三是网络开放性,强调组织对内宽松、灵活的管理并去集权化,这是知识在内部扩散的基础。

(二) 新企业创业能力的内涵与维度创业能力是创业研究的一个重要概念,它对个体是否选择创业以及新企业如何成功运作具有重要的作用,同时也对新企业的竞争优势有重要影响(Pieterse等,2011)。De Noble等(1999)认为,创业能力是创业者或新企业在创业过程中所展现出的开发机会与利用机会的能力,而Politis(2005)认为,可以从两个方面来解读创业能力,即先验知识和管理能力,他将知识看作是创业能力的组成部分,并认为若创业者管理能力较强,它便能够整合知识来提升创业能力。

在创业过程中,新企业需要完成两大任务: 感知、发现和开发机会以及运营管理新企业、构建组织能力并获取企业成长。因此,可以将创业能力划分为两个部分,即与识别和开发机会任务相关的机会识别与开发能力(以下简称为机会能力) 以及运营管理新企业创建、组织等相关任务的运营管理能力(董保宝,2014)。本文在此基础上进行创业能力的维度划分。这两种能力均可看作是企业的内部能力。De Noble等(1999)以及马鸿佳等(2010)认为,在进行创业能力概念的维度设计时,需要依据每一个维度背后的含义来进行归类。他们认为: (1) 用机会识别能力与机会开发能力来表征新企业的机会能力;(2) 可以用组织管理能力、战略能力和承诺能力来表征新企业的运营管理能力。本文将借鉴上述研究的成果对创业能力进行维度划分。

(三) 新企业竞争优势的内涵与维度以往关于竞争优势的研究主要集中在老企业上,关于新创企业竞争优势的研究较少(Wu等,2009)。新创企业竞争优势(New Venture Competitive Advantage) 又称新企业优势(New Firm Advantage),它是新企业较竞争对手能够迅速对市场做出反应,并在生产效能、产品质量和创新速度上高于行业平均水平的特质。Wu和Dong(2010)根据对高科技新创企业的研究,将新企业竞争优势定义为企业拥有的人力资本在市场上所发挥出来的高于竞争对手的效能。根据以上观点,我们发现,企业的竞争优势离不开市场环境,这表明竞争优势必须对市场的变化做出回应,而上述定义也说明了竞争优势与绩效不同,很明显它是企业绩效的前因变量。Wu和Dong(2010)还强调了企业的能力问题及其对竞争优势的作用。因此,本文认为,新企业竞争优势就是企业在内部运营环境以及外部市场环境中表现出的优于竞争对手的某些特质,如内部创新速度、产品质量、外部市场表现等。

关于竞争优势的维度,Schulte(1999)对其进行了详尽的划分。他以竞争优势发展序列的方式将竞争优势分为三个维度,即效率、功能和持续性,效率主要从成本角度考虑企业的行为,功能主要从资源的角度研究资源对竞争优势的影响,而持续性主要从客户、供应商和企业专有知识(know-how) 角度研究企业竞争优势的持续问题。Vogel(2005)根据竞争优势在IT企业中的表现,将竞争优势分为以下6个维度:一是低成本维度,即企业能够以较低的成本为客户提供产品或服务;二是价值增值服务,即企业能够为客户提供多功能、高性能的产品或服务;三是速度,即企业以快速、有效的方式执行操作流程;四是灵活性,即企业需要灵活地适应快速变化的市场并比对手更快地做出反应;五是创新,即企业要持续不断地为客户提供创新性产品;六是客户服务,即企业要重视客户的需求。Vogel的关于竞争优势的划分比较全面的说明了竞争优势的具体内容。

(四) 假设提出Watson(2007)认为,企业嵌入一定的社会关系中,其发展必然受到社会关系的影响。当创业者或新企业积极地构建网络关系,并开发网络关系以进行商业行为时,其表现出来的便是较强的网络导向,这种倾向满足竞争优势得以构建和维持的基础。总之,网络导向较高的企业,其往往表现出较积极地进行网络活动,这一结果便产生较大的网络规模和较强的网络强度(任萍,2011;Sorenson等,2008),使新企业处于网络关系的核心地位,帮助其获取所需的资源,促使其迅速摆脱新进入缺陷,获取相对的竞争优势。网络导向包含三个方面的内容,即网络合作性、网络关注度以及网络开放性,这三个方面也积极地促进新企业获取相应的优势。

网络合作性强调合作是网络导向的基础,这种合作不仅包括与外部关系主体的合作,也包括组织内部各部门的合作。积极与组织内、外部关系主体进行合作的新企业不仅能够解决生存与发展面临的某些困难,也有利于新企业加强自身的学习(Iris和Vikas,2011),建立起学习的氛围。Wetzels等(2011)认为,外部知识资源的获取与内部的组织学习是相辅相成的。组织与外部的合作有益于加强企业从外部获取知识和信息,组织内部的合作则促进内部员工间的相互模仿和知识的传播,以此完善竞争优势的基础。而组织内部的信任与相互认可有利于组织的沟通与交流,强化知识资源的共享和利用,加强其效用和价值。强调合作性是网络导向的重要方面,它通过内外部的知识资源获取来提升企业的竞争优势。据此,本文提出如下假设:

假设1:新企业的网络合作性与其竞争优势正相关。

网络关注度表示组织对于网络关系所提供的意见和建议给予关注和支持的程度(Sorenson等,2008)。“招才纳贤,广开言路”是新企业得以持续生存的法宝,也是组织表现出活力的重要体现。在组织内部,员工的意见和建议往往是从企业运营的实践中产生的,具有较高的价值。组织重视他们的意见不仅能够发挥他们的主人翁精神,强化他们的工作效率,更能够帮助企业改善自身的不足,夯实其优势部分,以此来更好地适应环境,获取相对竞争优势和更多的效益(Yoshie,2011)。对于外部关系,与顾客和供应商建立的网络关系是企业获取市场知识和资源的重要途径。因为,无论是供应商还是顾客都能与组织的目标市场相联系,重视二者关系的反馈意见有助于获取市场知识,拓宽网络范围和加深网络紧密度,从而进一步改进产品和服务,通过满足顾客需求来提升竞争优势,这也满足竞争优势提升对企业反应速度的要求(Vogel,2005)。据此,本文提出如下假设:

假设2:新企业的网络关注度与其竞争优势正相关。

网络开放性主要针对组织内部,对内部成员进行开放性的管理,如去集权化,提倡组织灵活性与弹性,在对员工进行放权的同时让员工充分表达想法等(Sorenson等,2008)。在这一网络导向的驱使下,新企业往往以一种积极的心态面对内部问题,虚心地接受下属的意见,并且让员工参与到整个组织的管理中来。这进一步促进内部员工间的沟通与协作,加强知识资源的传递与共享。这有助于组织在恶劣环境下求生存,面对外部环境的不确定性,提升应对挑战的能力和经验,从而促进新企业竞争优势的提升。于是本文提出如下假设:

假设3:新企业的网络开放性与其竞争优势正相关。

新企业的网络导向是获取竞争优势的必要非充分条件。新企业由于对机会的识别能力相异,在运营过程中它们对经由网络获取的资源和知识的解读能力不同,这就导致网络导向发挥作用时的边界条件不同,De Noble等(1999)以及马鸿佳等(2010)将其解读为创业能力,他们指出,创业能力越强的新企业,在机会识别与开发方面具有明显的优势,而且其对机会背后影藏的商业价值具有很好的理解,它们还能够综合管理和运营企业获取的相关资源。而机会能力和运营管理能力是强化创业能力的两个关键要素(Politis,2005;董保宝,2014)。通过改变创业能力,新企业网络导向对竞争优势的影响可能会发生变化。这就意味着,创业能力可能调节着网络导向与竞争优势之间的关系。

创业能力对网络导向与新创企业竞争优势之间关系的调节性影响主要表现为两个方面:第一、创业能力促进网络导向实施过程中组织对机会的识别和开发。创业能力使新创企业不断通过整合机会能力、关系能力、战略能力等建立与外部利益相关者的关系(Yoshie,2011),新创企业通过这些关系获得大量新市场、新材料、新技术、新产品、新服务和新流程信息,这些信息使新企业先于竞争对手识别创新机会、开发新产品和新服务,进而满足市场上的新需求,实现新机会的开发和利用,这是新创企业建立竞争优势的基础。第二、创业能力使新创企业根据网络导向需求,通过整合内部能力体系以获取和积累所需资源,通过运营管理这些资源来实现其价值。具有强网络导向的新企业更需借助创业能力整合各种生产要素,不断去识别、获取和整合有价值的资源(Sorenson等,2008),这是新创企业构筑竞争优势的保障。

许多研究公司创业精神的学者强调了追求新事业机会的重要性,而且深信机会能力强时,网络导向较强的新企业能够根据其对机会的解读来挖掘、开发机会的潜在价值,通过网络合作与沟通来实现之(陈文婷和惠方方,2014)。而且,在特定时刻,当现有的机会不能满足要求时,机会能力强的新企业会即时进行创新与创造活动,重新去挖掘、评估并利用新的机会,建立新的经济性组织,为新企业带来竞争优势和利润(Dollingers,2003)。同样,一些学者也强调了新企业在构建网络联系,关注相关信息和资源时,也应该加强对机会的管理与利用,同时整合内外部的各类资源以提升其竞争优势(Iris和Vikas,2011)。Sorenson等(2008)认为,新企业在运营过程中,能否面对产业环境的变动以掌握商机,考验着企业能否在开放的网络环境下提升其获取信息的质与量,网络导向强的新企业往往具有良好的思维、创新及应变能力。若企业在运营管理中能够迅速认知市场的变化,并快速地做出反应和行动,通过网络导向构建的竞争优势会不断提升并得以延续(任萍,2011)。虽然国内外学者已经从定性角度研究了机会识别能力和运营管理能力在网络关系与竞争优势之间的作用,但仍缺乏相应的实证研究(Sorenson等,2008)。而且,纵观国内外有关网络导向与竞争优势关系的研究,还缺乏引入创业能力视角,整合分析网络导向、创业能力与新企业竞争优势的内在关系。因此,本研究结合上述分析提出如下假设:

假设4:机会能力正向调节着网络导向与新企业竞争优势的作用关系;

假设5:运营管理能力正向调节着网络导向与新企业竞争优势的作用关系。

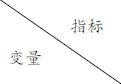

图 1是本研究的概念模型。

|

图 1 本研究的概念模型图 |

本文调研的对象是新企业,但学者对新企业的标准并未达成共识。根据Zahra和Bogner(2000)的观点,创建时间在8年之内的企业是新企业,这一标准也得到了国内诸多学者的赞同(马鸿佳等,2010;董保宝,2014)。本文依据这一观点选择样本。

在调研之前,作者首先根据文献对调研问卷进行了详尽的整理,选择经过很多学者使用且信度和效度均通过检验的问卷或测项,并咨询了3位战略管理和创业领域的相关专家,让他们对问卷的测量题项提出意见,作者在字词上做出了修改。接着,在长春市和沈阳市随机选取19家企业做面对面的先导测试,以检验量表的表达是否规范、易理解且符合中国的语境和国情,这样能够确保填写人员充分认识和理解各个题项所要说明的问题。

本研究数据来源主要有三个渠道:(1) 作者及其团队成员自行发放和回收问卷。首先通过“熟人关系”与企业负责人取得联系,询问其是否愿意参与问卷调研,在征得他们的同意后约定时间去企业面谈。这种方式一共发放问卷110份,收回问卷102份,其中有效问卷44份,问卷总有效率40%。(2) 在上述第一种方式中,我们将电子版问卷同时拷贝给企业家,利用“滚雪球(snowball rolling)”方式让他帮忙将电子问卷发给他熟悉的企业家来进行填写。其中62位企业家同意了我们的要求。事后我们对发放问卷的情况进行了电话跟踪。利用这种方式一共发放问卷73份,收回36份,其中有效问卷21份,问卷总有效率33.87%。(3) 委托长春的三家企业咨询公司进行,因为这些公司与很多企业有紧密的联系,能够确保样本的质量和回收数量。这三家咨询公司从其客户名单中随机选择了主营业务涵盖广泛的377家企业,并向他们的高层发放问卷。最后回收问卷252份,剔除其中有缺失项以及企业年限不符的113份问卷,有效问卷139份,问卷总有效率为36.87%。

调研从2014年3月持续到6月,调研主要在长春、哈尔滨、沈阳、大连、北京、天津和石家庄等7市进行。此次调研问卷一共发放问卷560份,收回问卷390份,有效问卷202份,问卷总有效率是36.07%。由于本文使用了来源不同的样本,为了验证它们是否来自于同一个母体,必须对样本来源的差异性进行检验。在此, 本研究采取了One-Way ANOVA 检验来验证三组样本的填写者在主要研究变量上的差异。结果发现,在问卷所涉及的所有问项中, 只有在竞争优势之“低成本方面”问项上有差异, 其余条目并没有表现出显著性差异, 证明3种来源基本上来自于同一母体,不同取样方式对分析结果不会带来显著性影响。

此外,在调研方面有两个问题需要解决,一是非回应偏差问题(nonresponse bias),另一是共同方法偏差问题(common method variance)。当有效问卷与无效问卷(包括未收回问卷和有缺失项的问卷) 之间的答案可能存在偏差时,便产生了非回应偏差(Lambert和Harrington,1990)。本文对回收的188份无效问卷和202份有效回答问卷做了t检验,所有t值均呈现非显著性,表明在本文中非回应偏差问题并不严重。接着,我们利用Harman单因子法来解决共同方法偏差问题(Podsakoff和Organ, 1986)。对整个问卷做分析,我们发现在未旋转的情况下,第一个因子只解释了27.29%的方差,而且因变量和自变量均负载到不同的因子上。因为单个因子没有出现,也没有出现单个因子解释多数方差的现象,所以,在本文中,共同方法偏差问题并不严重,对后续分析影响不大。样本的基本情况见表 1所示。

| 表 1 样本基本情况(N=202) |

1. 新创企业竞争优势。Ma(2000)首次提出了竞争优势可以从竞争力和企业的市场地位来衡量;Vogel(2005)从低成本、价值增值服务、速度、灵活性、创新以及客户服务等方面提出了竞争优势的测量;而Victor(2005)却认为,将竞争优势的测量与绩效联系起来,用企业客观绩效的增长情况(与竞争对手相比) 来测量竞争优势也有一定的合理性。本文借鉴上述研究,结合新企业构建竞争优势的特点,用以下6项指标来测度新创企业竞争优势:(1) 与行业竞争对手相比,企业能够以较低的成本为客户提供产品或服务;(2) 与行业竞争对手相比,企业能够为客户提供多功能、高性能的产品或服务;(3) 与行业竞争对手相比,企业能以更加快速、有效的方式执行操作流程;(4) 企业能灵活地适应快速变化的市场并比对手更快地做出反应;(5) 与行业竞争对手相比,企业更加重视客户的需求;(6) 与行业竞争对手相比,本企业的市场份额增长更快。其Cronbach'α值为0.744,各测项的因子载荷值分布区间在0.711-0.826之间。其一阶验证性因子分析结果见表 2所示。结果表明竞争优势的信度和效度均满足要求。

2. 创业能力。本研究借鉴马鸿佳等(2010)和董保宝(2014)研究,用(1) 准确感知和识别到消费者没有被满足的需要、(2) 花费大量的时间和精力去寻找可以给消费者带来真正有价值的产品或服务、(3) 捕获到高质量的商业机会、(4) 擅长于开发新创意、(5) 擅长于开发新产品和服务、(6) 擅长于发现新的市场区域以及(7) 擅长于开发新的生产、营销和管理方法等7 项指标来度量机会能力,其Cronbach'α值为0.779,各测项的因子载荷值分布区间在0.691-0.879之间;用(1) 能够领导和激励员工达到目标、(2) 能够合理地将权力与责任委派给有能力的下属、(3) 能够制定合理的规章制度来规范员工的工作、(4) 能够保持组织顺畅的运作、(5) 能够及时调整目标和经营思路、(6) 能够快速地重新组合资源以适应环境的变化、(7) 能够制定适宜的战略目标与计划、(8) 能够组织内部不断地学习,实现资源共享、(9) 能够不断地进行组织革新和流程革新以及(10) 企业拥有较强的柔性,能够适应市场的变化等10项指标来度量运营管理能力,其Cronbach'α值为0.736,各测项的因子载荷值分布区间在0.677-0.863之间。创业能力的二阶验证性因子分析结果见表 2所示。结果表明创业能力的信度和效度均满足分析要求。

| 表 2 各个变量的验证性因子分析 |

3. 网络导向。本研究借鉴Sorenson等(2008)和任萍(2011)的研究,用(1) 企业内部经常交换准确的信息以解决问题、(2) 企业内部经常互相说出各自的想法,以促进问题能以最优的方式解决、(3) 企业内部经常一起工作,以更好地认识存在的问题、(4) 企业经常与外部联系主体交流以认识自身的不足、(5) 企业经常与外部联系主体交流以识别有价值的机会、(6) 企业经常与外部联系主体交流以互换所需的资源等6项指标来测度网络合作性,其Cronbach'α值为0.685,各测项的因子载荷值分布区间在0.654-0.839之间;用(1) 企业经常从外部关系方取得信息资讯、(2) 企业很重视从外部关系方获得的相关意见或建议、(3) 企业经常吸收采纳外部关系方所关注的问题及想法、(4) 企业很重视自身所参与的网络范围、(5) 企业很重视与网络成员之间的联系紧密度等5项来测度网络关注度,其Cronbach'α值为0.746,各测项的因子载荷值分布区间在0.707-0.871之间;用(1) 企业内部沟通氛围宽松,管理非常灵活并且去集权化、(2) 企业鼓励职工积极参与内部管理、(3) 企业经常对员工所关注的问题和想法进行评估、(4) 企业内部关系非常人性化,成员能够畅所欲言、(5) 企业内部经常进行团队沟通,一致性程度较高以及(6) 企业内部能够及时有效率地互相反馈信息等6项来测度网络开放性,其Cronbach'α值为0.772,各测项的因子载荷值分布区间在0.732-0.895之间。网络导向的二阶验证性因子分析结果见表 2所示。结果表明创业能力的信度和效度均满足分析要求。

此外,本文选取了企业规模、年龄和所属产业三个变量作为控制变量, 并统一以哑变量(dummy variables) 进行虚拟变量设置。企业规模用企业人数来表示,企业年龄用企业成立年限来表示,所属行业分为高科技行业和传统行业(Pieterse等,2011)。

上述变量的各测项用Likert 7级刻度量表来度量,要求回答者指出他们对问题陈述的同意或认可程度,“1”表示非常不同意,“7”表示非常同意。

表 2表明,各变量基本上通过信度和效度检验,所以我们认为在模型中以单一衡量指标取代多重衡量指标应是可行的(谢洪明等,2007)。因此,本文在创业能力和网络导向的衡量模式上,以各个子变量的测度题项得分的均值作为该变量的值,再由第一级变量作为第二级变量的多重衡量指标。例如,网络导向为潜变量时,其观测变量为网络合作性、网络关注度和网络开放性等三个因素,这样可以有效地缩减衡量指标的数目,而且也能确保测度的有效性和结果的可信度。

四、 实证研究 (一) 研究方法为了检验前文所提出的假设,本研究采用逐步加入控制变量、自变量与调节变量、自变量与调节变量的交互项分析步骤进行数据分析。而利用层级式多元回归方法(Hierarchical regression model) 来检验变量之间的关系能够实现本研究所要达到的目的,因为这一研究方法鞥狗分层次考虑不同变量对因变量的影响,能够探究变量之间存在的因果影响关系(郭志刚,1999)。

(二) 相关系数矩阵在对变量间关系进行分析前,需要检验变量两两间的相关性,结果见表 3所示。表 3的相关系数矩阵表明了所有变量之间均存在显著的相关性,相关系数由0.042到0.443不等,均小于0.7的临界值,而且,整个模型的方差膨胀因子(VIF:variance inflation factor) 小于10(见表 3),因此,多重共线性问题并不严重(Hair等, 1998)。但为了更好地保证实证研究结果,本研究在回归前将所有变量实施均值中心化(mean-centered),以减小研究误差。

| 表 3 变量间的相关系数矩阵 |

为了进一步验证变量之间的关系以及前文假设是否得到验证,本文对变量间的关系进行了层级多元回归分析,结果见表 4所示。在模型1中只加入控制变量,模型2是控制变量、自变量、调节变量对因变量的主效应模型;模型3是加入交互效应后的全效应模型。

| 表 4 多元层级回归分析结果 |

表 4的实证分析结果表明,网络导向之网络合作性对新企业的竞争优势具有显著的影响(β=0.239,p<0.01),因此假设1获得支持。而网络关注度对新企业竞争优势的影响作用并不明显(β=0.104,p>0.1),因此假设2未获得支持。但网络开放性对竞争优势却显示出了明显的影响(β=0.187,p<0.1),因此假设3获得支持。在模型3中,机会能力对网络合作性与竞争优势之间的关系具有负向调节作用(β=-0.198,p<0.01),对网络关注度和网络开放性与竞争优势之间的关系均具有正向调节作用(β=0.319,p<0.1;β=0.237,p<0.05),因此,假设4获得部分支持。相比较而言,运营管理能力与网络导向之网络合作性、网络关注度以及网络开放性之间交互项的回归系数均未达到0.1上的统计显著性。因此,假设5未获得支持。

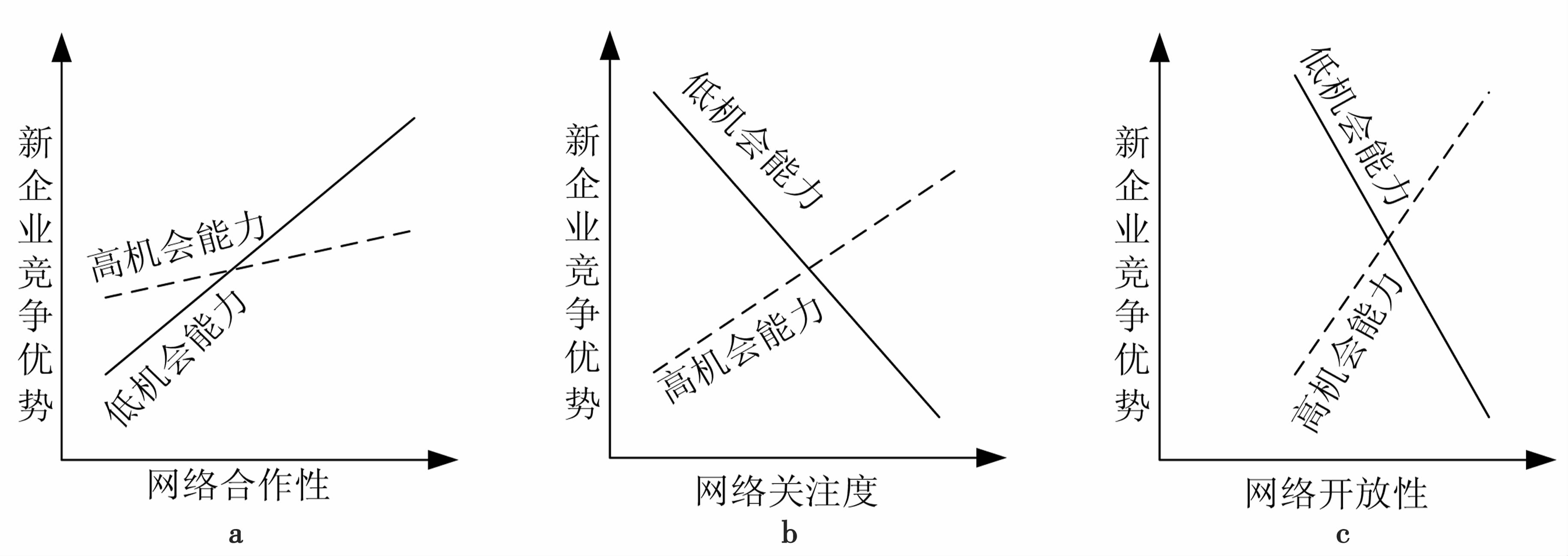

为了更直观地揭示机会能力对网络导向与竞争优势之间的调节作用,本文在图 2中画出了相关的调节作用图,以展示机会能力分别与网络合作性、网络关注度以及网络开放度之间交互作用斜率图。如图 2a 所示,机会能力对网络合作性与竞争优势之间的正向作用起到了抑制作用。具体而言, 对机会能力较强的新企业而言,网络合作性与竞争优势之间的正向作用较微弱;而对机会能力较弱的创业者而言,网络合作性与竞争优势之间的正向作用反而更加强烈。图 2b 是机会能力与网络关注度之间交互项的斜率图,它表明机会能力对网络关注度与竞争优势之间起着正向强化作用。该结果表明,对于机会能力较弱的新企业而言,网络关注度与竞争优势之间正向作用关系较弱,即新企业网络关注度越高,其竞争优势反而越弱。但对于机会能力较强的新企业而言, 网络关注度与竞争优势之间呈现出更加强烈的正向作用关系。简而言之, 机会能力更强的新企业能从网络关注度中获益,而机会能力不足的新企业则未必,甚至可能起到负面影响。图 2c展示的网络开放性与机会能力的交互项所表示的内涵与图 2b相类似。

|

图 2 机会能力交互项的斜率 |

网络理论从外部强调了网络在创业中的价值,能力理论从内部视角理论阐述了能力对竞争优势的功效,从内、外部整合视角的提升竞争优势将是转型经济背景下中国新企业的最佳选择。本研究的结果表明,网络导向是影响新企业竞争优势构建的重要因素,同时,对于具有不同机会能力的新企业而言,网络导向与竞争优势之间呈现出不同的特点。而运营管理能力对网络导向与竞争优势之间关系的作用不明显。

本研究具有明显的实践价值,主要有:

首先,竞争优势的构建和维持与构建网络关系中新企业的合作态度和开放程度紧密相关。新企业由于“新且小”的先天缺陷,在其获取合法性并构建竞争优势的过程中,其内部首先应紧密合作,利用企业内网络来构建合作的基础(科林斯和波勒斯,2006),在企业愿景上达成共识,在沟通基础上认识到存在的问题并努力用最佳的方式解决,这离不开企业内部灵活的管理与宽松的沟通环境,而后再谈与外部的合作,因为内部合作与共识是外部合作的基础。在外部合作的过程中,新企业应着重关注外部关系所带来的机会、知识和信息等关键资源,通过构建“广而深”的网络关系来构建竞争优势。已有研究拘泥于探索网络结构及企业在网络中的位势给企业带来的竞争优势(Siu和Bao,2008),与以往研究不同的是,本研究表明新企业更善于通过网络合作倾向和开放性而非仅仅依赖网络结构和位势来获得竞争优势。本研究揭示了,在创业过程中,新企业将会打破网络结构的束缚,在构筑内部和谐关系的同时注重与外部网络关系主体进行交流、沟通与合作,利用多元的思维碰撞去获取有价值的、稀缺的信息与资源, 从而构筑竞争优势的基础。

其次,机会能力对网络导向与竞争优势关系的作用机制具有两面性,这与Victor(2005)关于机会能力促进竞争优势和绩效的研究略有不同。两面性表现在:一方面,机会能力强的新企业能够从更加开放性的网络中受益,构建持续性的竞争优势;另一方面,机会能力强的新企业反而不能通过网络合作性倾向来构筑竞争优势。该结果与以往研究结论不同的是:以往的研究表明网络合作能够解决新企业资源约束问题,有助于新企业的快速成长(蔡莉等,2008;Victor,2005),而本研究则认为,新企业竞争优势的构建与维持可能并不能通过网络合作性来实现。究其原因,本研究认为,对新企业而言,由于各方面的运营难以在短期内走上正轨,内部网络的创建与运行需要时间,其竞争优势的构筑具有时滞性,因而其对外部网络的依赖性较大(Siu和Bao,2008),而较强的机会能力能够促使新企业发掘网络关系机会,但通过利用网络合作构建的竞争优势具有“暂时性(contemporary)”(Victor,2005),因为对外部网络的高依赖性会导致新企业认知框架僵化,这并不利于新企业从其他领域获取新知识和新信息,导致其错过了较佳的创新机会,不利于竞争优势的构建。而网络开放性有助于内部知识的传播与整合,较强的机会能力能够保证新企业发现有价值的机会,并对与机会相关的知识进行整合以利用机会,为其竞争优势的持续性提供知识基础。该结果进一步证明了,互惠且宽松的内部网络而非外部网络对新企业竞争优势的构建与持续的重要价值。

再次,网络关注度与竞争优势关系的不显著性不仅反映出我国转型经济情境下新企业所嵌入网络导向特征对竞争优势作用关系的特殊性,也反映出新企业对不同网络价值认知差异性对竞争优势构建的影响。在转型经济情境下,网络导向的特征与中国特有的“关系”紧密相连(Chen等,2013),新企业一般认为,与政府部门搞好关系将会有助于企业的发展,进而可能会忽视其他一些商业网络的重要性,尤其对于“新且小”的创业企业而言,其声誉的缺乏也会导致其对某些关键网络关系的关注与投入不足,对于一些能够为其带来机会和资源的重要网络关系不重视,这就导致网络关注度的效用不强,其对竞争优势的影响也就不那么明显。

最后,运营管理能力的调节效应的不显著性表明,运营管理能力对创业活动影响的复杂性。已有研究认为,新企业的运营管理能力对创业活动的影响机制在于其对内部资源和能力的整合与运用。与成熟企业相比,新企业的资源识别能力和获取能力受到多种因素的限制,其对资源的整合与利用能力也需要较长时间来形成,这就容易导致其运营管理效率较低。此外,虽然绩效在一定程度上能够反映企业的运营管理能力,但一些管理能力较差的企业在短期内也能获得良好的绩效(Luo等,2012),因而其未能真正反映企业运营能力的好坏。另外,运营管理能力可能也涵盖了与外部构建连结的网络能力,其网络能力的高低也反映了企业运营管理能力的强弱。成功运营的新企业会加强其构建网络关系的自信心,收获更多“应该构建何类网络关系以及如何构建”的内隐知识,而失败运营的新企业将会进行自省,从失败中找出“何类网络关系于企业有害以及未来如何避免之”的认识。在目前中国的特殊情境下,很有必要进一步挖掘提升新企业运营管理能力的方法和途径,因为这是新企业生存与发展之本,更是新企业通过构建网络关系合理利用机会、资源并培育创业能力的关键。

值得一提的是,虽然本研究并未将创业能力与竞争优势之间的关系纳入研究框架,但实证研究表明,创业能力对竞争优势具有明显的影响,运营管理能力较机会能力对竞争优势的影响大,这进一步表明了运营管理对新企业的重要价值。

本文的理论贡献主要有以下四点:一是超越了竞争优势来源(源于内部还是外部) 问题的争论,将创业能力引入网络导向与竞争优势关系模型中,融合了网络观与能力观的相关研究,新创企业利用网络导向建立网络联系并在创业的过程中不断引导网络动态演化,在合作与开放的基础上提升新企业的竞争优势。这一研究进一步丰富了关于竞争优势来源的理论。二是将网络导向引入新企业竞争优势的构建过程中并验证了网络的开放性和合作性对竞争优势的影响,这不仅进一步强化了网络对创业活动和新企业发展影响的先验认识,也弥补了以前过分关注网络结构和位势而忽视网络倾向对新企业创业活动影响的缺憾(Sorenson等,2008)。三是本研究发现了网络导向对竞争优势的影响因机会能力的不同而具有差异性。这一结果增添了对网络导向如何作用于竞争优势边界条件的理论解释, 有助于未来研究进一步探索网络导向在什么情况下、以何种程度、什么方式作用于竞争优势的内在机理。四是本研究将网络导向这一西方前沿性的研究引入中国情境,检验了这一变量对竞争优势的影响,有助于未来进行跨文化比较研究,探索情境差异和制度差异如何塑造企业的网络关系倾向及其对竞争优势构建的差异化路径等深层次的问题。

本研究的局限性主要有以下三方面:第一,虽然本研究的新企业样本来源比较广泛,但企业的发展水平和层次并不均匀,因此研究结果的一般性仍需作进一步的验证,将来应收集更多区域的数据资料,对研究结果进行区域比较,以增加研究结论的解释力。第二,本研究的研究对象为8年之内的新企业,行业限制明显,而不同行业的网络关系构建、创业能力的发展等方面存在一定的差异,这就需要在将来扩大行业数据收集,进行行业比较研究;第三,由于调研所用资料在时间上具有就近原则,数据的横断面性质明显,将来应该尽可能加长研究观察时间,收集多年期资料,尤其是从初创期到成长期,这将能够更加有效地观察新创企业竞争优势的演变及其网络导向和创业能力的演进,采用纵向研究的方法来分析三者的关系。

| [] | BarNir A., Smith K A., 2002, "Interfirm Alliances in the Small Business: The Role of Social Networks". Journal of Small Business Management, 40(3), 219–232. DOI:10.1111/1540-627X.00052 |

| [] | Burt R S., 1992, "“Structural Holes: The social structure of competition”", Cambridge, MA: Harvard University Press. |

| [] | Chen C., Chen X. and Huang S., 2013, "Chinese Guanxi: An Integrative Review and New Directions for Future Research". Management and Organization Review, 9(1), 167–207. DOI:10.1111/more.12010 |

| [] | De Noble A.,Jung D. and Ehrlich S., 1999, “Initiating New Ventures: The Role of Entrepreneurial Self-efficacy”, Paper presented at the Babson Research Conference. Babson College. Boston. MA. |

| [] | Dollingers J., 2003, “Entrepreneurship: Strategies and Resources”, Prentice Hall(3ed.). |

| [] | Iris R., Vikas A., 2011, "E-Learning Technologies: A Key to Dynamic Capabilities". Computers in Human Behavior, 27(7), 1868–1874. |

| [] | Lambert D.M., Harrington T.C., 1990, "Measuring Nonresponse Bias in Customer Service Mail Surveys". Journal of Business Logistics, 11(2), 44–59. |

| [] | Lans T, 2011, "Analysing, Pursuing and Networking: Towards a Validated Three-Factor Framework for Entrepreneurial Competence from a Small Firm Perspective". International Small Business Journal, 29(6), 695–713. DOI:10.1177/0266242610369737 |

| [] | Luo Y., Huang Y. and Wang S., 2012, "Guanxi and Organizational Performance: A Meta-Analysis". Management and Organization Review, 8(1), 139–172. DOI:10.1111/j.1740-8784.2011.00273.x |

| [] | Newbert S, Tornikoski T., 2012, "Supporter Networks and Network Growth: A Contingency Model of Organizational Emergence". Small Business Economic, 39(1), 141–159. DOI:10.1007/s11187-010-9300-9 |

| [] | Pieterse D. Knippenberg W. Ginkel E., 2011, "Diversity in Goal Orientation, Team Reflexivity, and Team Performance". Organizational Behavior and Human Decision Processes, 114(2), 153–164. DOI:10.1016/j.obhdp.2010.11.003 |

| [] | Podsakoff P.M., Organ D.W., 1986, "Self-Reports in Organizational Research: Problems and Prospects.". Journal of Management, 12(4), 531–544. DOI:10.1177/014920638601200408 |

| [] | Politis D., 2005, "The Process of Entrepreneurial Learning: A Conceptual Framework". Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 399–424. DOI:10.1111/etap.2005.29.issue-4 |

| [] | Schulte M., 1999, “The Effect of International Corporate Strategies and Information and Communication Technologies on Competitive Advantage and Firm Performance: An Exploratory Study of the International Engineering, Procurement and Construction Industry.” Doctoral dissertation of George Washington University. |

| [] | Sirmon D, G ., Hitt R. and Ireland D., 2007, "Managing Firm Resources in Dynamic Environments to Create Value: Looking inside the Black Box". Academy of Management Review, 32(1), 273–292. DOI:10.5465/AMR.2007.23466005 |

| [] | Siu W, Bao Q., 2008, "Network Strategies of Small Chinese High-technology Firms: A Qualitative Study". Journal of Product Innovation Management, 25(1), 79–102. |

| [] | Slotte-Kock S., Coviello N., 2010, "Entrepreneurship Research on Network Processes: A Review and Ways Forward". Entrepreneurship Theory and Practice, 34(1), 31–57. DOI:10.1111/etap.2010.34.issue-1 |

| [] | Sorenson R., Folker A. and Brigham H., 2008, "The Collaborative Network Orientation: Achieving Business Success through Collaborative Relationships". Entrepreneurship Theory and Practice, 32(3), 615–634. |

| [] | Teece D. j., Pisano G. and Shuen A., 1997, "Dynamic Capabilities and Strategic Management". Strategic Management Journal, 22(3), 509–533. |

| [] | Victor A., 2005, “Bringing the Firm Back in: Firm-specific Characteristics and the Relationship between Network Position and Performance”, Doctoral paper of University of Toronto. |

| [] | Vogel M., 2005, “Levering Information Technology Competencies and Capabilities for Competitive Advantage”, Doctoral dissertation of University of Maryland. |

| [] | Watson J., 2007, "Modeling the Relationship between Networking and Firm Performance". Journal of Business Venturing, 22(6), 852–874. DOI:10.1016/j.jbusvent.2006.08.001 |

| [] | Wetzels S., Kester , L . and Van Merriboer J. G., 2011, "Adapting Prior Knowledge Activation: Mobilisation, Perspective Taking, and Learners Prior Knowledge". Computers in Human Behavior, 27(1), 16–21. DOI:10.1016/j.chb.2010.05.004 |

| [] | Wu L., B. Dong., 2010, "Whether Dynamic Capability can be Regarded as the Mediator between Network and Competitive Advantage?". Journal of Entrepreneurial Development Research, 2(2), 103–117. |

| [] | Yoshie M., 2011, "The Role of Reflective Practices in Building Social Capital in Organizations from an HRD Perspective". Human Resource Development Review, 10(2), 222–245. |

| [] | Zahra S.A., Bogner W.C., 2000, "Technology Strategy and Software New Ventures Performance: Exploring the Moderating Effect of Competitive Environment". Journal o f Business Venturing, 15(2), 157–169. |

| [] | Zahra S.A., George G., 2002, "Absorptive Capacity: a Review, Reconceptualization, and Extension". Academy of Management Review, 27(2), 185–203. |

| [] | 吉姆·科林斯、杰里·波勒斯, 2006, 《基业长青(真如译)》. 北京: 中信出版社. |

| [] | 蔡莉、肖坚石、赵镝, 2008, 《基于资源开发过程的新创企业创业导向对资源利用的关系研究》, 《科学学与科学技术管理》, 第 1 期, 第 98–102 页。 |

| [] | 陈文婷、惠方方, 2014, 《创业导向会强化创业学习吗——不同创业导向下创业学习与创业绩效关系的实证分析》, 《南方经济》, 第 5 期, 第 69–81 页。 |

| [] | 董保宝, 2014, 《风险需要平衡吗?新企业风险承担与绩效倒U型关系及创业能力的中介作用》, 《管理世界》, 第 1 期, 第 89–98 页。 |

| [] | 董保宝、李白杨, 2014, 《新创企业学习导向、动态能力与竞争优势关系研究》, 《管理学报》, 第 3 期, 第 376–382 页。 |

| [] | 郭志刚,1999,《SPSS统计分析方法》,中国人民大学出版社。 |

| [] | 马鸿佳、董保宝、常冠群, 2010, 《网络能力与创业能力-基于东北地区新创企业的实证研究》, 《科学学研究》, 第 7 期, 第 1008–1014 页。 |

| [] | 任萍,2011,《新企业网络导向、资源整合与企业绩效关系研究》,吉林大学博士学位论文。 |

| [] | 苏晓华、诸周成、夏燕, 2013, 《合作是关系转化为生产力的必要途径吗——对衍生创业者关系网络与企业绩效的实证研究》, 《南方经济》, 第 8 期, 第 7–17 页。 |

| [] | 谢洪明、罗惠玲、王成、李新春, 2007, 《学习、创新与核心能力:机制和路径》, 《经济研究》, 第 2 期, 第 59–71 页。 |