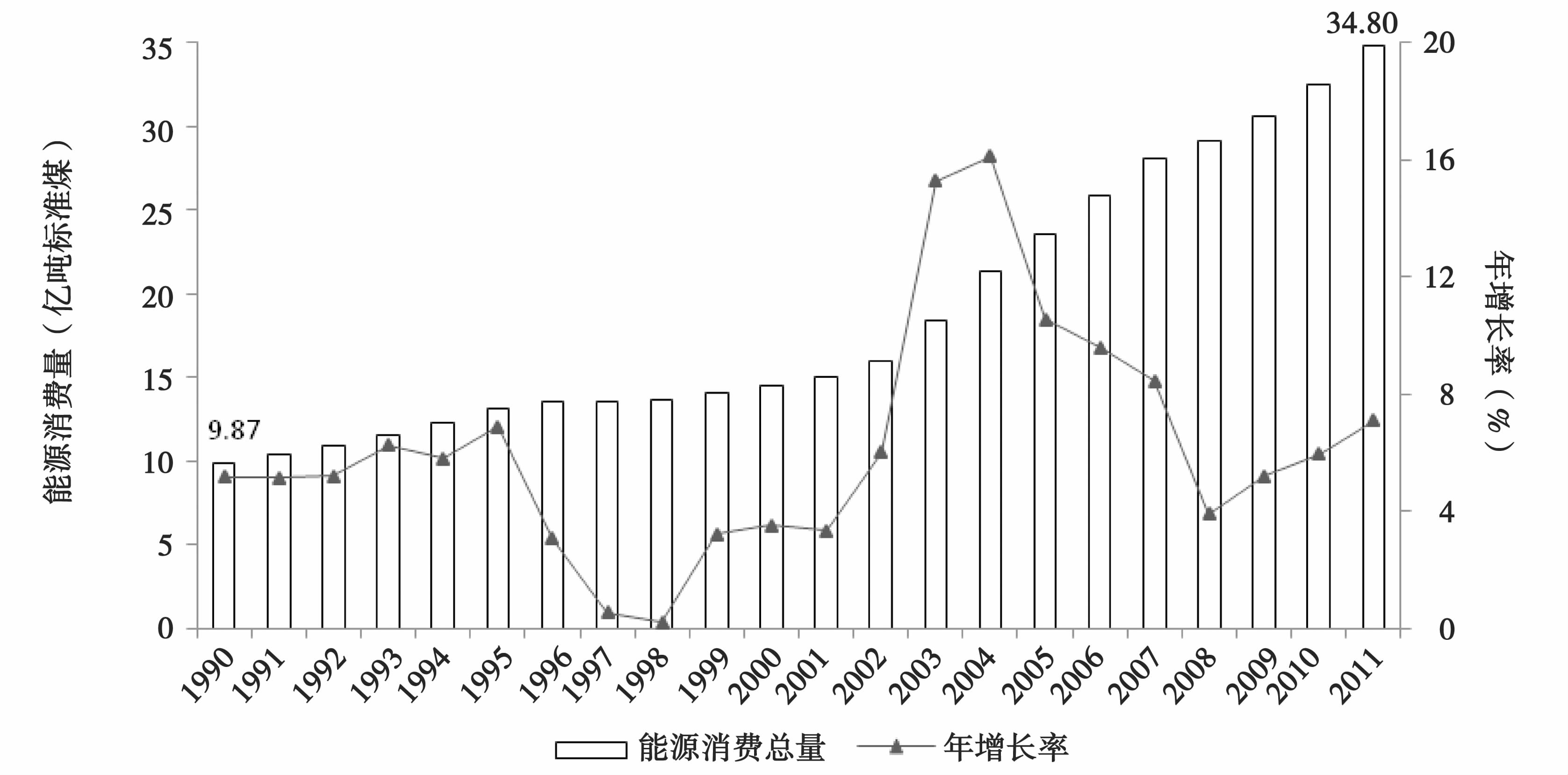

能源作为一种基础性资源,对一个国家或地区的生产生活、经济持续发展和社会繁荣稳定起到了不可估量的战略作用。作为当今世界最大的发展中国家和转型经济体,中国推进城镇化、工业化的规模和速度前所未有,庞大的能源需求潜力在与高速的经济增长互动过程中被急剧释放。如图 1所示,中国能源消费量已从1990年的9.87亿吨标准煤跃升至2011年的34.80亿吨标准煤,尤其是在加入世界贸易组织之后,能源消费一改90s较缓的增长趋势,出现加速逆势上扬姿态,年增长率从2002年的6%蹿升至2004年16.14%的峰值后,相继经历了2004-2005年间迅速下滑、2005-2007年间平稳过渡和2008年金融危机肆意全球期间陡然跌入谷底的“一波三折”三个阶段,呈现出左急、顶高、宽右尾的倒“V”型阶段性增长轨迹。而2009年以后,中国能源消耗增速又开始有所抬头①。

① 以能源增长的绝对量来衡量能耗变化情况也可以得到相同的结论。

|

图 1 中国能源消费总量与年增长率的变动情况(1990-2011) 数据来源:能源消费总量来自2012年《中国统计年鉴》,其中年增长率根据历年能源消费总量数据测算得到。 |

在当前中国城市化和工业化蓬勃发展的背景下,一方面,能源需求具有极强的刚性特征(林伯强和刘希颖,2010;Li et al., 2011);另一方面,能源资源存量日益枯竭。随着三十多年改革开放的不断推进,中国正逐步迈向各种利益交织、社会问题突出的改革深水区,而日益凸显、日趋激化的能源供需缺口,俨然成为中国能否顺利跨越“中等收入陷阱”,能否成功打造中国经济升级版以进一步释放改革红利的关键制约因素之一(张德荣,2013)。通常认为可以采取以下两种方式来缓解能源紧缺压力:第一,积极开发各种可再生能源,优化能源消费结构;第二,大力落实节能减排政策,努力提高能源利用效率。出于对城市化进程以及“富煤贫油”能源禀赋特征的事实考虑,中国现今试图较大程度上改变能源消费结构的可行性和操作空间并不大(林伯强等,2010;林伯强和孙传旺,2011),因此,节能减排成为中国政府应对能源紧张局面的当务之急和首选战略②。那么,2006年政府开始实施的能源强度政策是否有效改变了中国能源消耗增长的驱动模式和运行轨迹,期间爆发席卷全球的金融海啸又是否干扰了政策的执行?诸如图 1中特殊的具有鲜明时段特征的倒“V”型演进路径主要有何种因素孕就的?面对未来巨大的节能减排压力,深入探讨和全面厘清中国在各个异质性发展阶段下能源消耗增长的驱动模式,不仅能够有效解答上述各种疑惑,而且对中国乃至世界的资源节约、环境保护和可持续发展都具有非常重要的理论和现实价值。

② 在“十一五”和“十二五”期间,中国政府已分别将降低能源强度和碳排放强度作为硬约束指标纳入国民经济发展规划纲要中,如何将严峻的节能减排任务与经济增长有机结合成为中国及各省区发展进程中不可回避的挑战(王峰等,2013;Zhang et al., 2013)。

本文后续内容安排如下:第二部分为文献综述;第三部分为模型构建和数据处理;第四部分则运用与SDA法相结合的LMDI分解模型,分四个阶段较为全面和细致地考察中国能源消耗增长的驱动因素和时段冲击特征;第五部分为主要结论和政策建议。

二、 文献综述高速的经济增长往往伴随着能源短缺、环境污染等问题,尤其是像中国这类发展中国家,能源、环境与经济(3E系统) 之间的脆弱平衡更容易被打破,从而阻碍社会经济的转型升级。因此,探讨能源与经济增长之间的关系成为国内外学者研究中国改革发展的焦点之一,而因素分解技术是对中国能源消耗问题“追根溯源”行之有效的重要方法。因素分解技术主要包括指数分解分析(Index Decomposition Analysis,IDA) 和结构分解分析(Structural Decomposition Analysis,SDA) 两种,其中指数分解又可分为传统的Laspeyres和Divisia分解,以及之后在Divisia分解基础上产生的更加完善的对数平均迪式指数分解法(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI)① 。指数分解简单方便,具有数据易获得性等优点,但忽视了经济活动中纷繁复杂的产业链关系,难以合理解释经济现象背后的运行机理;结构分解则恰恰相反,将投入产出表有机融入,考虑了生产活动中直接和间接的产业关联,使经济分析更加系统、透彻,但分解的非唯一性给SDA法的实际应用带来了一定的麻烦②(Hoekstra and Bergh, 2003;韩颖等,2010)。

① 在指数分解中,现在应用较多的是Ang et al.(1998)提出的LMDI模型,它不仅能够对传统指数分解产生的交互项进行完全分解,得到唯一的分解结果,而且能够有效处理分解过程中存在的0值和负值。

② Dietzenbacher and Los(1998)指出由n个因素组成的变量变化的结构分解形式具有n!个,是非唯一的。虽然实际应用中提出了两极分解法、中点权分解法、加权平均分解法等方法来应对,但是这些方法均不能将交互项完全分解,得到的只是近似结果;同时,由于采用不同方式将交互项归于非交互项中,导致上述各自方法的分解结果存在较大差异,降低了分解结果的准确性和可靠性。

能源消耗强度是衡量能源利用效率的重要指标,改革开放直至整个90s,中国在获得经济飞快发展的同时,能源消耗强度亦不断下降。但在经历了经济增长与能耗强度良性互动的较长蜜月期后,中国能耗强度在2002-2005三年期间一改常态,出现了戏剧性逆势上涨,这种匪夷所思的异常波动激发了能源经济学者的浓厚兴趣。在因素分解的框架内,学者们普遍认为经济结构(包括产业结构和最终需求结构) 变动是引发2002-2005三年期间中国能耗强度反转的主要原因(Liao,2007;Chai,2009;Zhao,2010;郑义和徐康宁,2012;Nie and Kemp, 2013)。在研究中国能耗强度问题不断取得丰硕成果的同时,不少学者进一步运用因素分解法关注与能耗强度存在紧密联系的能源消耗增长问题。高振宇和王益(2007)利用LMDI模型对中国1980-2005年间的能源消耗进行了分解分析,发现产出效应是推动中国能源消费量不断增长的最重要引擎,而产业结构变动对中国节能降耗并没有实质性影响。Ke et al.(2012)和Wang(2014)分别运用LMDI和类似于SDA的指数分解法(未与投入产出表相结合),得到了与高振宇和王益(2007)较为一致的结论。Kahrl and Roland-Holst(2008、2009) 则利用投入产出技术,从出口、投资等最终需求视角分析了2002年以来中国能源消费加速增长的成因,发现出口是最主要的驱动因素。

由于能源需求是能源投入结构、产业结构、最终需求结构、技术进步以及经济增长等多重因素共同决定的(Fan and Xia, 2012),因此刘瑞翔和姜彩楼(2011)试图从多种角度对2002年之后中国能耗加速增长之谜作系统性解读。他们基于1987-2007年五张中国(进口) 非竞争型投入产出表,运用多种结构分解方式,发现整体层面上的经济规模迅速扩大、产业层面上的重工业化倾向和最终需求层面上的经济依存结构转变是推动中国能源消耗加速增长的最主要原因。特别指出的是,他们也认为出口在“三驾马车”中是导致能耗增长加速的主导性因素。虽然刘瑞翔和姜彩楼(2011)对2002-2007年中国能源消耗加速之谜作了深刻且富有启发性的研究,但其并未充分考虑从2006年开始中国经济将受到能源强度目标约束的制度特征,把2002-2007年作为一个整体分析;同时,囿于数据的可获得性,也未将肇始于2008年影响深远的国际金融危机纳入研究视野。Zhang and Lahr(2014)立足于中国经济发展与能源禀赋空间分布的不对称现实,进一步利用1987-2007年五张多区域投入产出表(MRIO) 构建了整体以及中、东等七个区域能耗的结构分解模型,但仍存在同刘瑞翔和姜彩楼相似的研究缺陷。Li et al.(2014)在2007年中国投入产出表的基础上,通过假定表征生产技术的直接消耗系数矩阵不变,推演出2008-2010年中国投入产出表,继而利用竞争型投入产出分解技术,从内涵能耗的角度重点突破后金融危机时代中国能源消耗增长问题,认为国内最终需求,尤其是建筑和机器设备制造业的扩大是金融危机蔓延后驱动中国能耗进一步增长的“主力军”,而结构得到不断优化升级的出口却有幸成为降低能源消耗的因素之一。很显然,中国能源消耗增长的动力来源和驱动模式存在明显的时段特征,曾经的“主力军”极有可能在经济发展的阶段性调整和转换中,地位“一落千丈”,被其他因素取而代之。

综上所述,现有文献运用因素分解法对中国能源消耗增长问题进行了广泛而又深入的研究,但均存在以下两点不足:第一,方法上,大部分学者利用指数分解技术(主要是LMDI模型),或者利用投入产出结构分解方法,而两者均存在一定的缺陷;第二,重点考察中国能耗增长某个阶段某种现象的具体原因,但还未能将处于不同经济发展阶段的能耗增长特征纳入到一个统一的理论框架下进行完整地解读,尤其缺乏对能源强度政策的实施、全球金融危机的突然爆发以及两者的互动交织较为合理、科学地探讨。针对以往研究的不足,本文在方法上将LMDI模型与SDA分解法相结合,既克服了SDA分解结果的非唯一性困境,又保留了SDA捕捉各产业部门系统联动特征的能力;同时,利用国家统计局最新公布的2010年中国投入产出延长表,选取1997-2010年投入产出数据,较好地契合了图 1中各个发展阶段的时间临界点。这也是本文可能存在的创新之处。

三、 模型构建和数据处理 (一) 模型构建由于国家统计局公布的均为未区分中间使用和最终使用产品是源自国内还是进口的竞争型投入产出表,而进口产品并不直接消耗本国能源,因此有必要构造能够区分国内产品和进口产品的投入产出表,即(进口) 非竞争型投入产出表,具体形式如下表 1所示。

| 表 1 (进口) 非竞争型经济—能源投入产出简表 |

表 1中Ad,Cd、Id、EXd分别表示国内产品的直接消耗系数矩阵以及国内产品用于消费、投资、出口的部分,相应的Am,Cm、Im分别表示进口产品的直接消耗系数矩阵以及进口产品用于消费、投资的部分。根据非竞争型投入产出表的横向平衡关系可得:

| ${A_d}X + {C_d} + {I_d} + E{X_d} = X$ | (1) |

式(1) 表明总产出等于国内产品的中间使用加上最终需求(包括消费、投资、出口)。将总产出n维列向量移至式子左侧,则可得下式:

| $X = {(I - {A_d})^{ - 1}}({C_d} + {I_d} + E{X_d})$ | (2) |

式(2) 中(I-Ad)-1为n×n里昂惕夫逆矩阵,用B表示。通过引入能源消耗强度系数矩阵,在总产出的基础上,可以进一步得到由n个部门组成的能源消费列向量①为:

① 由于生活消费能源占能源消费总量比例较小且增长较为平缓,因此本文同大多数学者的处理方式相同,仅考虑生产用能对中国能源消费总量增长的影响。

| $E = \hat e \cdot B \cdot ({C_d} + {I_d} + E{X_d}) = \hat e \cdot B \cdot {C_d} + \hat e \cdot B \cdot {I_d} + \hat e \cdot B \cdot E{X_d}$ | (3) |

上式中

| ${E_i} = \sum\limits_{j = 1}^n {{e_i} \cdot {b_{ij}} \cdot {C_{dj}}} + \sum\limits_{j = 1}^n {{e_i} \cdot {b_{ij}} \cdot {I_{dj}}} + \sum\limits_{j = 1}^n {{e_i} \cdot {b_{ij}} \cdot E{X_{dj}}} $ | (4) |

其中,bij为矩阵B第i行j列的元素,Cdj、Idj、EXdj分别为n维列向量Cd、Id、EXd第j行元素。通常的学者会对式(3) 或者式(4) 进行基期0和比较期T的SDA分解,本文为克服SDA分解的“非唯一性问题”,将采用LMDI分解法,从而有机融合了SDA和LMDI模型的各自优势。我们令式(4) 中的变量为关于时间t的连续函数,两边同时对时间t逐一求导,则可得i部门能源消费的瞬时变化量为:

| $\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{d{E_i}\left( t \right)}}{{dt}} = \sum\limits_{j = 1}^n {\left[ {\frac{{d{e_i}\left( t \right)}}{{dt}} \cdot {b_{ij}}\left( t \right) \cdot {C_{dj}}\left( t \right) + {e_i}\left( t \right) \cdot \frac{{d{b_{ij}}\left( t \right)}}{{dt}} \cdot {C_{dj}}\left( t \right) + {e_i}\left( t \right) \cdot {b_{ij}}\left( t \right) \cdot \frac{{d{C_{dj}}\left( t \right)}}{{dt}}} \right]} }\\ { + \sum\limits_{j = 1}^n {\left[ {\frac{{d{e_i}\left( t \right)}}{{dt}} \cdot {b_{ij}}\left( t \right) \cdot {I_{dj}}\left( t \right) + {e_i}\left( t \right) \cdot \frac{{d{b_{ij}}\left( t \right)}}{{dt}} \cdot {I_{dj}}\left( t \right) + {e_i}\left( t \right) \cdot {b_{ij}}\left( t \right) \cdot \frac{{d{I_{dj}}\left( t \right)}}{{dt}}} \right]} }\\ { + \sum\limits_{j = 1}^n {\left[ {\frac{{d{e_i}\left( t \right)}}{{dt}} \cdot {b_{ij}}\left( t \right) \cdot {X_{dj}}\left( t \right) + {e_i}\left( t \right) \cdot \frac{{d{b_{ij}}\left( t \right)}}{{dt}} \cdot {X_{dj}}\left( t \right) + {e_i}\left( t \right) \cdot {b_{ij}}\left( t \right) \cdot \frac{{dE{X_{dj}}\left( t \right)}}{{dt}}} \right]} } \end{array}$ | (5) |

对式(5) 做进一步的变形,可得:

| $\begin{array}{l} \frac{{d{E_i}\left( t \right)}}{{dt}} = \sum\limits_{j = 1}^n {\left[ {\frac{{d{e_i}\left( t \right)}}{{{e_i}\left( t \right)dt}} \cdot W{C_{ij}}\left( t \right) + \frac{{d{b_{ij}}\left( t \right)}}{{{b_{ij}}\left( t \right)dt}} \cdot W{C_{ij}}\left( t \right) + \frac{{d{C_{dj}}\left( t \right)}}{{{C_{dj}}\left( t \right)dt}} \cdot W{C_{ij}}\left( t \right)} \right]} \\ + \sum\limits_{j = 1}^n {\left[ {\frac{{d{e_i}\left( t \right)}}{{{e_i}\left( t \right)dt}} \cdot W{I_{ij}}\left( t \right) + \frac{{d{b_{ij}}\left( t \right)}}{{{b_{ij}}\left( t \right)dt}} \cdot W{I_{ij}}\left( t \right) + \frac{{d{C_{dj}}\left( t \right)}}{{{C_{dj}}\left( t \right)dt}} \cdot W{I_{ij}}\left( t \right)} \right]} \\ + \sum\limits_{j = 1}^n {\left[ {\frac{{d{e_i}\left( t \right)}}{{{e_i}\left( t \right)dt}} \cdot WE{X_{ij}}\left( t \right) + \frac{{d{b_{ij}}\left( t \right)}}{{{b_{ij}}\left( t \right)dt}} \cdot WE{X_{ij}}\left( t \right) + \frac{{d{C_{dj}}\left( t \right)}}{{{C_{dj}}\left( t \right)dt}} \cdot WE{X_{ij}}\left( t \right)} \right]} \end{array}$ | (6) |

在式(6) 中,

| $\begin{array}{l} \int_0^T {\frac{{d{E_i}\left( t \right)}}{{dt}}dt} = \sum\limits_{j = 1}^n {\int_0^T {W{C_{ij}}\left( t \right)} } \cdot\left[ {\frac{{d\ln {e_i}\left( t \right)}}{{dt}} + \frac{{d\ln {b_{ij}}\left( t \right)}}{{dt}} + \frac{{d\ln {C_{dj}}\left( t \right)}}{{dt}}} \right]dt + \cdots \\ + \sum\limits_{j = 1}^n {\int_0^T {WE{X_{ij}}\left( t \right)} } \cdot\left[ {\frac{{d\ln {e_i}\left( t \right)}}{{dt}} + \frac{{d\ln {b_{ij}}\left( t \right)}}{{dt}} + \frac{{d\ln E{X_{dj}}\left( t \right)}}{{dt}}} \right]dt \end{array}$ | (7) |

运用积分中值定理的推广形式,可以将式(7) 变换为如下的离散形式:

| $\begin{array}{l} \Delta {E_i} = E_i^T - E_i^0 = \sum\limits_{j = 1}^n {W{C_{ij}}({t^*})} \cdot[\ln \frac{{{e_i}\left( T \right)}}{{{e_i}\left( 0 \right)}} + \ln \frac{{{b_{ij}}\left( T \right)}}{{{b_{ij}}\left( 0 \right)}} + \ln \frac{{{C_{dj}}\left( T \right)}}{{{C_{dj}}\left( 0 \right)}}] + \cdots \\ + \sum\limits_{j = 1}^n {WE{X_{ij}}({t^*})} \cdot\ln \left[ {\frac{{{e_i}\left( T \right)}}{{{e_i}\left( 0 \right)}} + \ln \frac{{{b_{ij}}\left( T \right)}}{{{b_{ij}}\left( 0 \right)}} + \ln \frac{{E{X_{dj}}\left( T \right)}}{{E{X_{dj}}\left( 0 \right)}}} \right] \end{array}$ | (8) |

其中,WCij(t*) 是函数WCij(t) 在时刻t*∈[0,T]的函数值,相当于权重。根据LMDI模型分解原理,计算该权重值需用如下形式的对数平均函数:

| $L\left( {x,y} \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\left( {x - y} \right)/\ln \left( {x/y} \right)}&{,x \ne y > 0}\\ {x,}&{x = y > 0} \end{array}} \right.$ | (9) |

根据式(9) 定义的对数平均函数,WCij(t*) 的值可由以下等式计算得到:

| $W{C_{ij}}({t^*}) = L\left[ {W{C_{ij}}\left( T \right),W{C_{ij}}\left( 0 \right)} \right]$ | (10) |

同理,式(8) 中的WIij(t*) 和WEXij(t*) 与WCij(t*) 具有类似的解释和计算方式。

将式(8) 中能源消耗变动的驱动因素归类并合并,最终能源消费增长可以分解为:

| $\begin{array}{l} \Delta {E_i} = \underbrace {\sum\limits_{j = 1}^n {[W{C_{ij}}({t^*}) + W{I_{ij}}({t^*}) + WE{X_{ij}}({t^*})]\cdot\ln \frac{{{e_i}\left( T \right)}}{{{e_i}\left( 0 \right)}}} }_{能源强度变动效应} +\\ \underbrace {\sum\limits_{j = 1}^n {[W{C_{ij}}({t^*}) + W{I_{ij}}({t^*}) + WE{X_{ij}}({t^*})]} \cdot\ln \frac{{{b_{ij}}\left( T \right)}}{{{b_{ij}}\left( 0 \right)}}}_{中间投入结构变动效应}\\ + \underbrace {\sum\limits_{j = 1}^n {W{C_{ij}}({t^*})\cdot{\rm{ln}}\frac{{{C_{dj}}\left( T \right)}}{{{C_{dj}}\left( 0 \right)}}} }_{消费需求变动效应} + \underbrace {\sum\limits_{j = 1}^n {W{I_{ij}}({t^*})\cdot{\rm{ln}}\frac{{{I_{dj}}\left( T \right)}}{{{I_{dj}}\left( 0 \right)}}} }_{投资需求变动效应} + \underbrace {\sum\limits_{j = 1}^n {WE{X_{ij}}({t^*})\cdot{\rm{ln}}\frac{{E{X_{dj}}\left( T \right)}}{{E{X_{dj}}\left( 0 \right)}}} }_{出口需求变动效应} \end{array}$ | (11) |

通过以上分解,我们发现中国能源消费增长可以由以下五个方面的变动引起:能源强度,中间投入结构,消费,投资和出口。其中,前两项体现了生产技术以及由生产技术决定的部门间产业关联特征对中国能源消耗增长的影响,可以归结为技术效应;后三项则是拉动经济增长的“三驾马车”消费、投资、出口对中国能源消耗的直接驱动效果,可以归结为最终需求效应。同时,必须要指出的是,上述分解过程只适用于数据均为正值的情景,而当出现0值和负值时,我们采用Ang et al.(1998)和Ang and Liu(2007a、2007b) 所提供的方法。

(二) 数据来源与处理本文主要利用国家统计局所颁布的1997年、2002年、2005年、2007年以及最新的2010年中国投入产出表。选取这五张投入产出表主要是因为:第一,由于1997年之前的投入产出表并未列明进口一项,虽有方法将其从净出口中分离,但显然会给非竞争型投入产出表的编制带来精确性等问题,所以我们以1997年和2002年投入产出表作为中国入世前这个时间段的代表;第二,2002年和2005年投入产出表恰好涵盖了图 1中中国能源消耗增速最快的三年时期①,2005年和2007年投入产出表则正好包含了2006年、2007年“缓坡”增长阶段以及执行能源强度政策的头两年,而2007年和2010年投入产出表能较好地模拟中国能耗在2008年全球金融危机期间探底反弹的增长路径。总之,本文研究所用的投入产出表较为理想地与图 1中特殊的时间段相吻合,这为探讨中国不同经济发展阶段能源消耗增长驱动因素的时段特征提供了良好的契机。

① 虽然增速经历了2004-2005年间的迅速下滑,但2005年仍是以两位数增长的仅有三年之一,且与2002-2005三年能源强度逆势上涨阶段相契合,所以下文将其纳入“左急顶高”阶段进行分析。

考虑到投入产出表与《中国统计年鉴》中按行业分能源消费数据之间的部门匹配性问题,我们首先将中国历年投入产出表合并调整为28部门的投入产出表(具体见下图 3)。接着,为消除价格因素对实证分析造成的干扰,本文将1997-2010年以当年价格计算的名义投入产出表转化为以2002年价格为基准的可比价投入产出表,其中农业部门、建筑业以及第三产业的价格平减指数主要借鉴刘瑞翔和安同良(2011)的方法,依据《2012年中国统计年鉴》中相关产业部门国内生产总值的当年价与不变价推算得到,而工业部门的价格平减指数则主要结合历年《中国统计年鉴》中的“按工业部门分工业品出厂价格指数”和国研网价格统计数据库中的“全国按行业分工业品出厂价格指数”计算获得② 。最后,根据《中国海关统计年鉴》中各种贸易方式的进出口贸易额对诸如保税仓库进出境货物、保税区仓储转口货物、加工贸易进口设备等不进入国内经济体系的进出口项目进行相应的抵减,以免夸大进出口对中国能源消耗增长的影响,并以按比例分配的方法将上述可比价投入产出表转化为(进口) 非竞争型投入产出表,具体处理方法与张友国(2009、2010) 和Zhang(2010)类似。

② 具体处理方法为将投入产出表中的食品制造及烟草加工业、化学工业两个部门分别对应于《中国统计年鉴》中的食品工业、化学工业,而其余工业部门则一一与国研网中的行业部门相匹配。

四、 实证分析本部分将运用推导出的与非竞争型投入产出表有机结合的LMDI模型,对中国能源消耗总量增长的驱动因素进行因素分解①,在不同发展阶段分解结果的基础上,对图 1中中国能源消耗特殊的增长轨迹给与深入解析。如无特殊说明,本文接下来分析所用的图表均是作者根据相应的估计数据绘制而成的。

① 本文能源消耗总量变化值是通过28个部门加总得到的。由于LMDI方法存在“聚集一致性”,即分解某个变量时分单步计算和两步计算结果是一致(Ang and Liu, 2001;鲁万波等,2013),因此,这种加总方式并不影响总体能耗分析结果的有效性。

由上表 2和3可知,中国在1997-2010短短的13年间生产用能源消耗总量约增长了16.86亿吨标准煤,年均增长率为6.91%,除了能源强度因素起到节能降耗作用外,其余四个因素均助长了能源消耗的不断攀升。其中,最终需求规模的迅速扩大导致能源消耗增加了约27.10亿吨标准煤,是分析期间能源消耗增长总量的161%;作为拉动经济增长的“三驾马车”,投资、出口是驱动中国能耗快速增长的两大动力源泉,贡献率分别为72%和50%,而消费需求则相对低迷,仅贡献了38%;让人意外的是,同样表征生产技术进步的中间投入结构变动导致整体能耗增长了3.50亿吨标准煤,这与中国经济长期的粗放增长密切相关。在宏观把握1997-2010年中国能源消耗增长情况之后,我们开始剖析中国不同发展阶段能耗驱动因素的时段特征。根据图 1和表 2中年均增长率的变动情况,将1997-2010年中国能源消耗增长划分为低速增长(1997-2002年)、“左急顶高”疯涨(2002-2005年)、“缓坡”增长(2005-2007年) 和探底反弹(2007-2010年) 四个阶段。

| 表 2 1997-2010年中国各阶段能源消耗增长因素分解结果(亿吨标准煤) |

| 表 3 1997-2010年中国各阶段能源消耗增长驱动因素贡献度(%) |

1997-2002五年间,中国能源消耗总量仅增长了0.94亿吨标准煤,年均增速只有1.50%,远低于其余各阶段。刘瑞翔和姜彩楼(2011)等多数学者认为这主要是受到1997年亚洲金融危机冲击的影响,但深入分析后,我们却发现表征经济增长的消费、投资、出口需求均较强地驱动了中国能源消耗较快的上涨,三者的综合效应约为6.56亿吨标准煤。这说明虽身处风雨飘摇的1997年亚洲金融危机大环境中,中国“三驾马车”依旧不乏动力,经济增长并未出现停滞不前和较大规模的滑坡,而是进入了历史有名的“紧缩增长”时期(Lin,2004;龚刚和林毅夫,2007;黎福德和唐雪梅,2013),进而推动整体能耗增长。

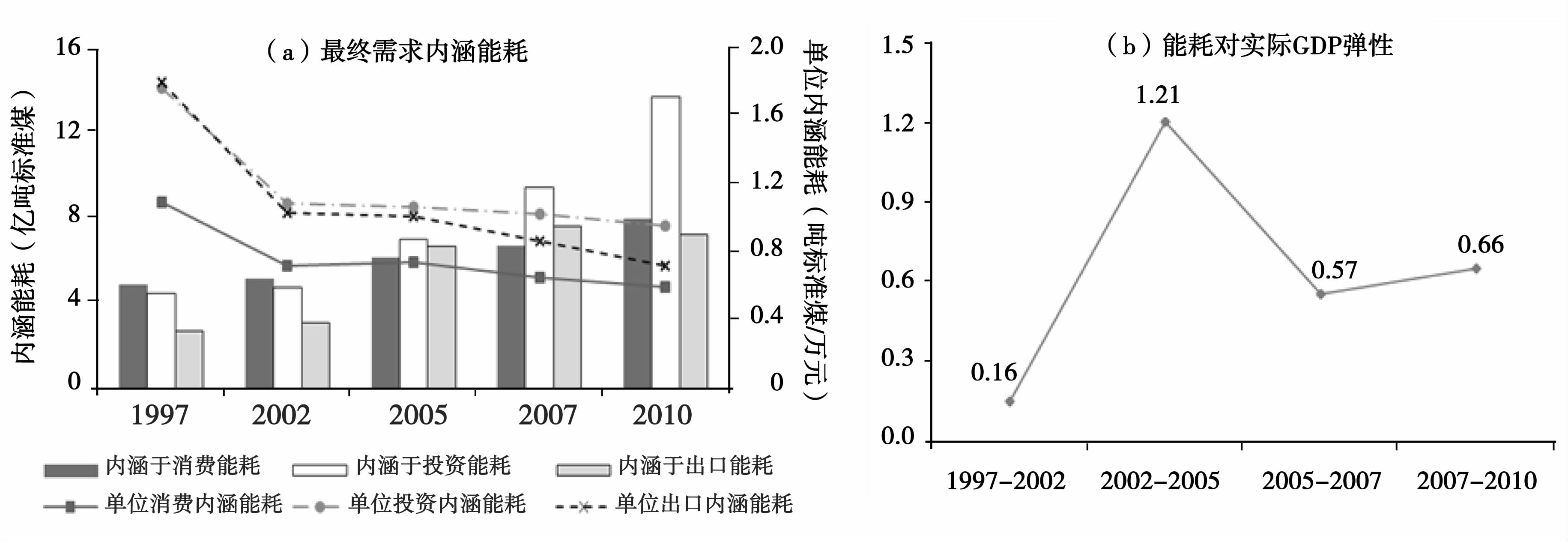

其实,导致该阶段能耗增长低速游走的最主要因素是能源强度和中间投入结构变动所释放的技术节能效应,规模高达5.62亿吨标准煤,抑制作用为-599%。在1997年党的“十五大”,特别是1999年十五届四中全会召开之后,中央政府开始着力引导国有企业进行战略性改组和深化改革(汪海波,2008)。在强大的外源性政府政策策动下,国有企业普遍确立了能够更好适应市场经济、更具组织效率的现代企业制度,初步打破了向纵深发展的制度藩篱,开始从救济型“输血”发展方式向自我维持、自我成长型“造血”发展模式转变,企业的生产技术和投入产出结构实现了蜕变和优化升级,促使中国在经济较快发展的情形下,获得了数量可观的技术节能效应,这也可以从下图 2中得到相应的印证。从图 2(a)可知,单位消费、投资、出口需求内涵能耗均从1997年的较高水平呈陡峭状迅速降至2002年相对较低的水平,在分析期内表现出最为显著的改善;从图 2(b)可知,1997-2002年间GDP增长1%,中国能耗总量仅增长0.16%,位于各阶段的底部,两者均能说明中国在1997-2002年间取得了跨越式的技术进步。

|

图 2 1997-2010年中国最终需求内涵能耗(a) 与能耗GDP弹性(b) |

中国能源消耗在2002-2005年间出现了加速增长①,年均增长率竟高达15.08%,遥遥领先于其余发展阶段,迎来了疯狂上涨的三年时期。由表 2和3可得,最终需求效应依旧是拉动中国能耗急速增长的强劲因素,但“三驾马车”消费、投资、出口所扮演的角色却发生了根本性变化。三者之中出口效应最为显著,从前一阶段的末位跃升至首位,直接助长能耗总量达到了惊人的3.60亿吨标准煤,贡献率约为52%,投资效应紧随其后,驱动了能源消费增量的30%,而消费效应急剧萎缩,年均贡献量为各阶段最低的0.30亿吨标准煤,这已经彻底改变了1997-2002年“三驾马车”协同拉动的良性局面。中国自2001年末加入世界贸易组织后,在积极参与全球化的同时,经济增长的结构特征也已迅速从“内需依存型”向“出口导向型”转变(刘瑞翔和安同良,2011),这势必会对能耗增长的最终需求驱动模式造成深刻的影响②。特别是在2002-2005年刚入世不久,中国进出口贸易经历了井喷式发展,从2002年的0.62万亿美元飙升到2005年的1.42万亿美元,短短三年翻了一番③,出口效应改变1997-2002年间相对弱势的地位亦在情理之中。

① 刘瑞翔和姜彩楼(2011)将2002-2007年作为整体来研究中国能源消耗加速增长现象,其实本文的实证结果可表明2002-2005年和2005-2007年是具有明显差异特征的两个阶段,本文的分段相对更加合理。

② 从图 2(a)可知,各阶段单位消费内涵能耗均为最低,证明消费驱动的经济增长是能源集约型的,经济结构的这种变动可能并不利于中国进行节能降耗,这与刘瑞翔和姜彩楼(2011)的结论相一致。

③ 数据来源:国家统计局,http://www.stats.gov.cn/。

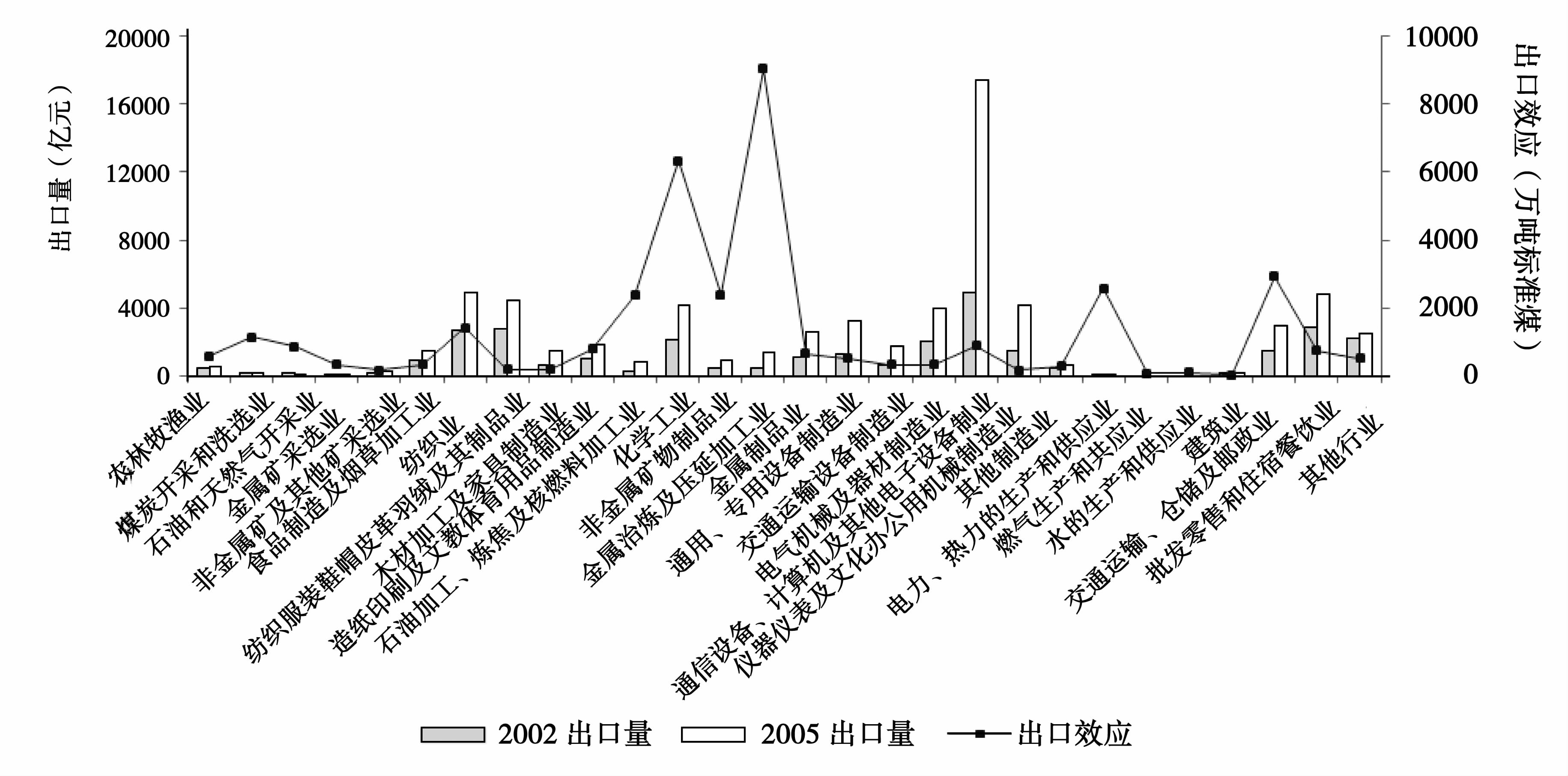

由于各产业部门具有不同的生产技术结构和需求特征,所以中国对外贸易发展的迅猛之势,对各产业部门能源消耗增长的冲击效应理应有所不同。由图 3可知,出口驱动效应较为显著的依次为金属冶炼及压延加工业,化学工业,交通运输、仓储及邮政业,电力、热力的生产和供应业,非金属矿物制品业和石油加工、炼焦及核燃料加工业,均在2000万吨标准煤以上,尤以前两位的金属冶炼及压延加工业、化学工业为甚,分别达到了9055和6330万吨标准煤。可以认为,2002-2005年中国出口主要是通过直接驱动以金属冶炼、化学工业为代表的重化工业能耗快速上涨,进而成功跻身为“三驾马车”中助长能源消耗的第一推动力。虽然金属冶炼及压延加工业、化学工业本身在出口中所占的份额以及增量、增速均远不如通信设备等电子机械行业和轻纺工业,在2002-2005年中国出口迅猛发展的浪潮中表现并非十分突出(见图 3),但其部门能源消耗增长对整体出口规模的快速扩大反应却最为敏感。这种不对称性说明了中国出口的飞速增长更多是建立在金属冶炼、化学工业等重化工业大规模直接投入的基础上,与中国的重工业化进程命运相依,“世界工厂”的名号当之无愧。因此,为有效落实节能减排的战略目标,我们不仅要关注以增加值形式表现的经济结构特征,而且更要注重国民经济生产过程中的中间投入环节。

|

图 3 2002-2005年中国出口效应及出口量对比情况 |

目前为止,似乎可以认为以出口、投资为主要动力源的最终需求效应是导致2002-2005年间中国能源消耗加速增长的“罪魁祸首”。然而,通过表 2数据的纵向对比,我们却发现纵使2005-2007年间的最终需求年均能耗驱动量远高于2002-2005年,但也未像2002-2005年阶段那样出现如此疯狂上涨的局面。其实,与其他发展阶段相比,2002-2005年间最为突出的变化是能源消耗驱动模式中的技术效应。表 2和表 3数据显示,技术效应推动中国能源消耗总量增加了约0.33亿吨标准煤,贡献率为5%,由上一阶段的抑制因素转变为助长因素。原本应该发挥节能降耗的技术进步却成为拉动能耗增长的重要因素之一,这种巨大的角色反差相比于单纯的经济规模扩大可能是中国2002-2005年间能源消耗加速增长之谜的更好解答。改革开放三十年以来,特别是进入21世纪之后,中国经济虽略有起伏,但仍处于平稳有序的较快增长状态,并未出现持续时间较长的阶段性衰退,即使面对2008年百年难遇的国际金融危机。因此,“三驾马车”引领的最终需求对中国能源消耗增长的直接驱动效果不单是规模庞大,也应相对稳定,增长轨迹较少经历“低速、高速”巨大落差的承接转换①。那么,由技术效应和最终需求效应共同作用的能耗增长轨迹,其异常变动将会更多地取决于技术进步对能耗增长产生何种具体的冲击,但这并不否定表征经济增长的最终需求对中国能源消耗总量不断攀升的决定性驱动作用。

① 虽然投资、出口、消费三者的共同效应具有相对稳定性,但三者对中国能耗增长驱动的相对重要性却不断变换。

具体来看,技术效应出现快速“变脸”是表征技术进步的能源强度和中间投入结构共同演变的结果。由表 2和表 3可知,2002-2005三年间,能源强度效应仅导致能源消费量减少了1.27亿吨标准煤,占该阶段能耗增量的-18%,抑制力度难及其余发展阶段; 与此同时,生产的中间投入结构开始向高耗能依存特征转变,推动能耗增长了1.60亿吨标准煤,占比约为23%,是诱发该阶段技术效应“变脸”的主导性因素。技术效应,尤其是中间投入结构效应的不利发展趋势与中国经济向高投入、高消耗、低产出为特点的粗放型增长方式转变息息相关。在政府推行重工业优先发展的赶超战略和由此衍生的一系列优惠政策诱导下,2002年以来,中国重工业发展势头勇猛,催生了一大批高能耗、低效率的企业和行业(Chai et al., 2009),整个国民经济的增长质量和效益不断下降。由图 2(b)可得,2002-2005年间GDP增长1%,中国能源消费总量竟上涨高达1.21%,远远高于其余发展阶段,粗放、不可持续的生产技术特征表露无遗。

(三) 中国能耗“缓坡”增长阶段(2005-2007年)2005-2007两年间,中国能源消耗增长速度跌至9.29%并趋于平稳,形成了一个坡度较缓的增长阶段。由表 2和表 3可知,虽然该阶段能源消耗总量仅增加了3.89亿吨标准煤,但是“三驾马车”引致的最终需求效应却达到了规模惊人的6.91亿吨标准煤,年均贡献3.46亿吨,位居样本各区间之首;同时,与上一阶段相比,最终需求效应仍保持着以投资、出口为主要动力源泉的驱动模式,消费则是一如既往的萎靡,但同中存异,投资效应已超越出口效应跃升为中国能源消耗增长的第一助推因素。

在最终需求拉动年均能耗增量处于峰值的情况下,促使中国能源消费增速下滑、增量减少主要归功于技术效应的抑制作用②。表 2和表 3数据显示,技术进步已从上一阶段对能耗增长的正向冲击转变为负向冲击,减少能源消耗量为3.02亿吨标准煤,抑制率约为78%。然而,衡量技术进步的能源强度效应和中间投入结构效应的作用模式截然相反,其中生产的中间投入结构延续了2002-2005年的粗放型技术特征并进一步强化,推动年均能耗增长量由之前阶段的0.53亿吨标准煤攀升至本阶段的0.62亿吨,是各阶段中增强效果最为明显的;而能源利用效率的提高大幅度抑制了整体能耗的过快增长,年均减缓量亦为各阶段最高,是前一阶段的5倍多,根本上逆转了2002-2005年的颓废之势。因此,导致中国能耗增速、增量从2002-2005年的顶峰阶段快速下落更为确切的原因是以能源强度改善强力推动的技术节能效应。

② 经计算,如果延续上一阶段粗放的技术特征,该时期年均能耗增长率约为16.47%;如果不发生技术进步,年均增长率约为16.00%。

由于受“路径依赖”锁定的高投入、高消耗、不可持续的粗放型经济增长方式并没有改变,依靠市场内部潜移默化式的技术进步迅速获得如此规模的能源强度效应是难以想象的,这可能主要是外部政策冲击的结果。作为“十一五”计划的开启之年——2006年中国将降低能源强度目标作为硬约束指标纳入到国民经济发展规划纲要中,并具体分解落实到可以考核与问责的各个省区及各级地方政府,继而得到了严格的贯彻执行,大批类似“十五小”、“新五小”等高耗能企业和落后产能被取缔关闭,能源利用效率得到了较大幅度的提高。然而,不同于1997-2002年制度安排对企业生产技术结构的内生化冲击结果,这种制度安排所激发的技术效应掺杂着过多的外在性强制束缚,对在位企业甚至整个国民经济的高耗能中间投入结构(对比两个阶段可知) 以及当前具有比较优势的粗放型增长方式缺乏嵌入式的改变冲击,具有很强的伺机反弹倾向。但无论如何,政府贯彻落实的能源强度政策的确有效改变了2005-2007年间中国能源消耗增长的驱动模式与运行轨迹。

(四) 中国能耗探底反弹增长阶段(2007-2010年)受2008年国际金融危机的强力冲击,中国经济略有下滑,能源消耗增速和增量也随之跌入谷底,但并未由此陷入长期的低速徘徊,而是马上触底反弹,仍获得了6.74%较快的增长速度。表 2数据显示,最终需求效应延续了各阶段的强势之态,年均增量位列各时期的次席,但内部驱动结构已受到明显的冲击。其中,投资效应维持了第一助长因素的地位并得到了进一步的巩固提升,约占2007-2010年能耗增长总量的88%,是2008年危机爆发之后中国能源消耗增长能够触底反弹的关键因素①;出口效应变动最为剧烈,三年仅助长了微弱的0.59亿吨标准煤②,贡献率跌至最低的11%,甚至与一向羸弱的消费效应互换位次。很显然,2007-2010年能耗增长的最终需求效应从自2002年形成的以投资、出口双核驱动向以投资单核引领演变,这与中国深受国际金融危机的影响密切相关。国际金融危机肆意期间,中国出口首当其冲,投资成为政府刺激经济增长的最佳选择,经济增长结构的这种变迁直接传递至能源消费的最终需求驱动模式上(Li et al., 2014)。同时,相比于1997年亚洲金融危机期间,出口的直接能耗驱动效应大幅度萎缩,这不单单是因为2008年金融危机的策源地在与中国进出口更为紧密的美国,更是由于中国已身处不断深化、环环相扣的全球一体化经济之中。

① 其实,从图 2(a)可得知,2007-2010年增长最多的是内涵于投资能耗,这说明2007-2010年中国能耗增长直接或间接的取决于投资。

② Li et al.(2014)的模拟结果显示2008、2009、2010三年内涵于出口的能源消耗累计下降了1.67亿吨标准煤,但这并不与本文正向的出口直接驱动效应相矛盾。其实图 2(a)已表明,2007-2010三年间本文的出口内涵能耗也呈下降趋势,三年共减少了0.39亿吨标准煤。由于中间投入结构向高耗能特征转变,因此,小于Li等假定直接消耗系数不变的模拟结果。

由表 2和表 3进一步可知,金融危机期间,技术进步综合减少了1.93亿吨标准煤的能耗增量,由2005-2007年的年均1.51亿吨标准煤迅速缩小到危机期间的0.64亿吨,抑制能力也大幅降至37%,这主要是能源强度效应大规模缩水所致。在中国“政治锦标赛”和“唯GDP英雄”的官员晋升考核机制下(周黎安,2007;刘瑞明和白永秀,2010),当与官员仕途命运紧密相联的GDP受到国际金融危机突发性的外部冲击时,能源强度政策开始让位于“保增长”的社会主基调。为此中央以及各级地方政府相机抉择地出台以政府投资为核心的庞大经济恢复刺激计划,变相鼓励和催生了一系列极具规模的“铁、公、基”等高耗能项目。这种动态不一致性导致能源强度政策执行的硬约束力有所软化,外在刺激、缺乏内生化过程所释放的技术效应开始出现明显的反弹——由图 2(b)可知,危机期间能耗对GDP弹性已从执行能源强度政策头两年的0.57抬头至0.66,以致于2010年“十二五”计划即将结束之际,各地政府为达到预先设定的节能目标不得不以粗暴的“拉闸限电”行政手段直接干预企业正常的生产经营活动。虽然这种行政干预简单易行,亦能在短期内快速实现节能减排目标,却既不利于生产持续稳定发展,也背离了能源强度政策“倒逼机制”的实施本义,更无法破除长期面临的能源瓶颈。毋庸置疑,在崇尚和迷恋GDP数字游戏的现有政治体制下,国际金融危机的突然爆发扭曲了政府执行能源强度政策的初衷、方式与效率。

五、 主要结论和政策建议本文利用1997年、2002年、2005年、2007年以及最新颁布的2010年中国投入产出表,根据能耗运行特点将1997-2010年中国能源消耗划分为低速增长、“左急顶高”疯涨、“缓坡”增长和探底反弹增长四个阶段,采用与SDA法相结合的LMDI分解模型,探讨了包含能源强度、中间投入结构变动的技术效应和包含消费、投资、出口变动的最终需求效应对中国能源消耗增长的时段驱动模式。综合本文的分析,可以得到以下几个主要结论:

1. 从各发展阶段来看,“三驾马车”引领的最终需求对中国能源消耗增长的直接驱动效果不单是规模庞大,具有决定性作用,同时受持续平稳经济增长的影响也应相对稳定,增长轨迹较少经历“低速、高速”巨大落差的迅速转换。因此,诸如1997-2002年的低速增长、2002-2005年的疯涨和2005-2007年的“缓坡”增长等能耗异常波动主要取决于技术效应。

2. 深入最终需求效应的内部结构后可知,随着经济发展阶段的不断承接转换,中国能源消耗增长对国内消费、投资、出口的直接依赖程度也相继改变。由1997-2002年三者的协同拉动转变到2002-2005年以出口为第一位、投资为第二位和2005-2007年以投资为第一位、出口为第二位的双核驱动模式,而国际金融危机爆发之后又从投资、出口的双核驱动迅速转变到投资的单核引领,投资效应成为危机期间能耗增长探底反弹的关键因素。

3. 从技术效应内部结构的演变来看,虽然能源强度和中间投入结构变动的综合效应在各发展阶段均抑制了能源消费的过快增长,但各自的演进路径却大不相同。其中,能源强度效应一直起着节能降耗的积极作用,而中间投入结构自2002年后受粗放型经济增长方式的影响,开始向高耗能依存特征转变,成为能耗增长的推动因素。

4. 纵使经济增长方式和中间投入结构具有较强的路径依赖特征,2006年开始执行的能源强度政策仍然有效改变了中国能源消耗的增长轨迹。然而,在崇尚和迷恋GDP数字的现有官员晋升考核体制下,国际金融危机的突然爆发扭曲了政府政策执行的初衷、方式与效率。

由于中国目前仍处于快速的城镇化和工业化进程中,若想依靠缩小“三驾马车”引领的最终需求效应来降低能耗增长可能并不现实,因此,较为理想的方式是尽最大可能发挥技术节能效应。为此,我们一方面要积极转变粗放型经济发展方式和高耗能中间依存结构,支持鼓励企业使用清洁生产技术,广泛地提高生产环节的能源利用效率;另一方面政府要继续实施和强化节能减排政策,以绿色GDP替代单纯的GDP数字为官员考核指标,防止时间不一致性对节能减排政策的负面冲击。

| [] | Ang B.W., F.L. Liu, 2001, "A New Energy Decomposition Method: Perfect in Decomposition and Consistent in Aggregation,". Energy, 26(6)–537. |

| [] | Ang B.W., N. Liu, ,2007a, "Handling Zero Values in the Logarithmic Mean Divisia Index Decomposition Approach,". Energy Policy, 35, 238–246. DOI:10.1016/j.enpol.2005.11.001 |

| [] | Ang B.W., N. Liu, 2007b, "Negative-value Problems of the Logarithmic Mean Divisia Index Decomposition Approach,". Energy Policy, 35, 739–742. DOI:10.1016/j.enpol.2005.12.004 |

| [] | Ang B.W., F.Q. Zhang and K.H. Choi, 1998, "Factorizing Changes in Energy and Environmental Indicators through Decomposition,". Energy, 23(6), 489–495. DOI:10.1016/S0360-5442(98)00016-4 |

| [] | Chai J., J. Guo, S. Wang and K. K. Lai, 2009, "Why Does Energy Intensity Fluctuate in China?". Energy Policy, 37, 5717–5731. DOI:10.1016/j.enpol.2009.08.037 |

| [] | Dietzenbacher E., B. Los, 1998, "Structural Decomposition Techniques: Sense and Sensitivity,". Economics Systems Research, 10(4), 307–323. DOI:10.1080/09535319800000023 |

| [] | Fan Y., Y. Xia, 2012, "Exploring Energy Consumption and Demand in China,". Energy, 40(1), 23–30. DOI:10.1016/j.energy.2011.09.049 |

| [] | Hoekstra R., J. Bergh, 2003, "Comparing Structural and Index Decomposition Analysis,". Energy Economics,, 25, 39–64. DOI:10.1016/S0140-9883(02)00059-2 |

| [] | Kahrl F., D. Roland-Holst, 2008, "Energy and Exports in China,". China Economic Review, 19, 649–658. DOI:10.1016/j.chieco.2008.05.004 |

| [] | Kahrl F, D Roland-Holst, 2009, "Growth and Structural Change in China's Energy Economy". Energy, 34(7), 894–903. DOI:10.1016/j.energy.2009.03.009 |

| [] | Ke J., L. Price and S. Ohshita, 2012, "China's Industrial Energy Consumption Trends and Impacts of the Top-1000 Enterprises Energy-Saving Program and the Ten Key Energy-Saving Projects,". Energy Policy, 50, 562–569. DOI:10.1016/j.enpol.2012.07.057 |

| [] | Li F., Z. Song and W. Liu, 2014, "China's Energy Consumption under the Global Economic Crisis: Decomposition and Sectoral Analysis,". Energy Policy, 64, 193–202. DOI:10.1016/j.enpol.2013.09.014 |

| [] | Li H., H. Mu and M. Zhang, 2011, "Analysis of China's energy consumption impact factors,". Procedia Environmental Sciences, 11, 824–830. DOI:10.1016/j.proenv.2011.12.126 |

| [] | Liao H., Y. Fan and Y. Wei, 2007, "What Induced China's Energy Intensity to Fluctuate:1997-2006?". Energy Policy, 35, 4640–4649. DOI:10.1016/j.enpol.2007.03.028 |

| [] | Lin Justin Yifu, 2004, "Is China's Growth Real and Sustainable?". Asian Perspective, 28, 5–29. |

| [] | Liu Z., Y. Geng, S. Lindner, H. Zhao, T. Fujita and D. Guan, 2012, "Embodied Energy Use in China's Industrial Sectors,". Energy Policy, 49, 751–758. DOI:10.1016/j.enpol.2012.07.016 |

| [] | Ma C., D.I. Stern, 2008, "China's Changing Energy Intensity Trend: A Decomposition Analysis,". Energy Economics, 30, 1037–1053. DOI:10.1016/j.eneco.2007.05.005 |

| [] | Nie H., R. Kemp, 2013, "Why Did Energy Intensity Fluctuate during 2000-2009: A Combination of Index Decomposition Analysis and Structural Decomposition Analysis,". Energy for Sustainable Development, 17(5), 482–488. DOI:10.1016/j.esd.2013.06.001 |

| [] | Wang Q, 2014, "Effects of Urbanisation on Energy Consumption in China,". Energy Policy, 65, 332–339. DOI:10.1016/j.enpol.2013.10.005 |

| [] | Zhang H., M.L. Lahr, 2014, "China's Energy Consumption Change from 1987 to 2007: A Multi-regional Structural Decomposition Analysis,". Energy Policy, 67, 682–693. DOI:10.1016/j.enpol.2013.11.069 |

| [] | Zhang X., R. Zhang and L. Wu, 2013, "The Interactions among China's Economic Growth and It's Energy Consumption and Emissions during 1978-2007,". Ecological Indicators, 24, 83–95. DOI:10.1016/j.ecolind.2012.06.004 |

| [] | Zhang Y, 2010, "Supply-side Structural Effect on Carbon Emissions in China,". Energy Economics, 32, 186–193. DOI:10.1016/j.eneco.2009.09.016 |

| [] | Zhao X., C. Ma and D. Hong, 2010, "Why Did China's Energy Intensity Increase during 1998-2006: Decomposition and Policy Analysis,". Energy Policy, 38, 1379–1388. DOI:10.1016/j.enpol.2009.11.019 |

| [] | 陈迎、潘家华、谢来辉, 2008, 《中国外贸进出口商品中的内涵能源以及政策含义》, 《经济研究》, 第 7 期, 第 11–25 页。 |

| [] | 高振宇、王益, 2007, 《我国生产用能源消费变动的分解分析》, 《统计研究》, 第 3 期, 第 52–57 页。 |

| [] | 龚刚、林毅夫, 2007, 《过度反应: 中国经济“缩长”之解释》, 《经济研究》, 第 4 期, 第 53–66 页。 |

| [] | 韩颖、马萍、刘璐, 2010, 《一种能源消耗强度影响因素分解的新方法》, 《数量经济技术经济研》, 第 4 期, 第 137–147 页。 |

| [] | 黎德福、唐雪梅, 2013, 《劳动无限供给下中国的经济波动》, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 823–846 页。 |

| [] | 林伯强、刘希颖, 2010, 《中国城市化阶段的碳排放:影响因素和减排策略》, 《经济研究》, 第 8 期, 第 66–78 页。 |

| [] | 林伯强、孙传旺, 2011, 《如何在保障中国经济增长前提下完成碳减排目标》, 《中国社会科学》, 第 1 期, 第 64–76 页。 |

| [] | 林伯强、姚昕、刘希颖, 2010, 《节能和碳排放约束下的中国能源结构战略调整》, 《中国社会科学》, 第 1 期, 第 58–71 页。 |

| [] | 刘瑞明、白永秀, 2010, 《晋升激励与经济发展》, 《南方经济》, 第 1 期, 第 59–70 页。 |

| [] | 刘瑞翔、安同良, 2011, 《中国经济增长的动力来源与转换展望》, 《经济研究》, 第 7 期, 第 30–41 页。 |

| [] | 刘瑞翔和姜彩楼, 2011, 《从投入产出视角看中国能耗加速增长现象》, 《经济学季刊》, 第 3 期, 第 777–798 页。 |

| [] | 鲁万波、仇婷婷、杜磊, 2013, 《中国不同经济增长阶段碳排放影响因素研究》, 《经济研究》, 第 4 期, 第 106–118 页。 |

| [] | 王峰、冯根福、吴丽华, 2013, 《中国经济增长中碳强度下降的省区贡献分解》, 《经济研究》, 第 8 期, 第 143–153 页。 |

| [] | 汪海波,2008,《国有企业改革经历3个阶段》,和讯网,http://opinion.hexun.com/2008-08-22/108310665.html。 |

| [] | 张德荣, 2013, 《中等收入陷阱”发生机理与中国经济增长的阶段性动力》, 《经济研究》, 第 9 期, 第 17–29 页。 |

| [] | 张友国, 2009, 《中国贸易增长的能源环境代价》, 《数量经济技术经济研究》, 第 1 期, 第 16–30 页。 |

| [] | 张友国, 2010, 《经济发展方式变化对中国碳排放强度的影响》, 《经济研究》, 第 4 期, 第 120–133 页。 |

| [] | 郑义、徐康宁, 2012, 《中国能源强度不断下降的驱动因素—基于对数均值迪式分解法(LMDI)的研究》, 《经济管理》, 第 2 期, 第 11–21 页。 |

| [] | 周黎安, 2007, 《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》, 《经济研究》, 第 7 期, 第 36–50 页。 |