在2008年全球危机之前,各国将价格稳定视为金融稳定的充分必要条件,即认为能实现价格稳定的货币规则一定能实现金融稳定 (Borio and Lowe, 2002)。Schwartz (1995)从微观和宏观两个层面研究了二者之间关系:微观上,价格不稳定意味着物价扭曲、增长不确定性以及投资期限缩短,而这些都会导致金融体系的不稳定;宏观上,价格不稳定会影响抵押物价值,鼓励投机行为,从而增加金融机构的金融风险,导致金融不稳定。由于货币政策可以通过维持物价稳定从而实现金融稳定,因此只有当资产价格损害到物价稳定目标时,金融稳定才需要被纳入到货币政策目标中 (Bernanke and Gertler, 2001)。

然而近些年金融危机却发生在很多低通胀且物价稳定的国家,因此物价稳定意味着金融稳定的观点受到了越来越多的学者和政策制定者的质疑。Gilchrist & Leahy (2002)通过分析在不同的金融环境下拥有不同财富水平的主体的消费水平对通胀率的影响,得出了金融不稳定会导致价格不稳定的结论。C. Blot et al.(2014)通过实证方法检验了美国和欧盟两个地区的金融稳定和价格稳定存在着不稳定的关系。Criste (2014)认为价格稳定目标为短期目标,金融稳定为长期目标,两个目标存在冲突,价格稳定不能保证金融稳定。

Cukierman (2013)对金融危机发生时期货币政策制定中的变化进行了研究,发现中央银行已经把金融稳定和价格稳定均纳入到了货币政策目标中。目前关于是否应把金融稳定纳入到货币政策目标引起了越来越多的关注和争议,Woodford (2012)提出了将金融稳定纳入到通货目标制框架的可能性。Claeys and Darvas (2015)认为货币政策应该关注价格稳定,而宏观和微观审慎政策、财政政策等则应该关注金融稳定。学界上虽然对这个问题有很多分歧,但是却肯定了一点:价格稳定不能保证金融稳定。

国内关于金融稳定和价格稳定的关系研究较少,国内学者主要通过理论模型来研究二者之间关系。王自力 (2005)通过回顾历史论证了价格稳定并不能保证金融稳定的结论。黄佳等 (2007)则通过构造一个四期二叉树模型,发现仅以维护货币稳定为目标的货币政策无法同时实现金融稳定。目前国内文献关于货币政策与金融稳定关系研究主要集中在两个方向:是否应将金融稳定目标纳入到货币规则中去;货币政策是否会影响金融稳定。学者得出了较为一致的结论:稳定价格的货币政策在一定程度上影响了金融稳定,主要是通过影响金融机构风险承担从而影响到整个金融体系的风险。而关于实施货币政策的同时如何维护金融稳定,学者的观点存在差异。梁璐璐等 (2014)认为宏观审慎政策不影响货币政策目标,应将其与遵循泰勒规则的货币政策相配合。陈伟忠等 (2011)提出了应将衡量金融稳定的动态金融景气指数纳入到货币规则中。

已有的文献研究的这两个问题都是建立在金融稳定和价格稳定关系的基础之上的。因此,本文考察了金融稳定和价格稳定在不同时期的关系,可以帮助我们更深入研究货币政策未来的发展方向。本文使用中国自2002年1月到2015年3月的数据为样本,采用三种方法来研究二者关系:相关性分析、向量自回归以及动态条件相关性分析,通过这三种方法论证金融稳定和价格稳定并不是在任何时期都是稳定的正向关系,会随经济周期的变化而变化。

本文的研究贡献主要体现在以下方面:第一,本文并不仅仅通过简单的相关性分析来研究金融稳定和价格稳定之间的关系,而是采用了较全面和系统的实证分析方法,对该问题进行了更深入和具体的研究;第二,由于金融稳定没有一个统一的定义,因此本文使用金融压力指数来衡量金融稳定,并使用股票价格变量和房地产价格变量进行稳健性检验,从而增强结果的可信度;第三,通过分析金融稳定和价格稳定的关系,为货币政策未来发展方向提供了经验基础,有利于政策制定者更准确理解宏观经济政策的影响。

本文第二部分是研究设计和研究样本,第三部分是实证结果和分析,第四部分是稳健性检验,第五部分是总结概括全文。

二、 研究设计和研究样本 (一) 主要变量定义本文使用CPI变动率来衡量价格稳定。关于金融稳定的定义,国际上并没有统一的概念,本文借鉴中国人民银行金融稳定分析小组在《中国金融稳定报告2005》中对金融稳定的定义,即:金融体系处于能够有效发挥其关键功能的状态,在这种状态下,宏观经济健康运行,货币和财政政策稳健有效,金融生态环境不断改善,金融机构、金融市场和金融基础设施能够发挥资源配置、风险管理、支付结算等关键功能,而且在受到外部因素冲击时,金融体系整体上仍能平稳运行。由于金融压力指数可以较好地度量金融稳定,因此,本文采用中国金融压力指数作为金融稳定的代理变量。

本文所使用的中国金融压力指数主要是采用远旆帆①(2014) 提出的方法得到,即选取银行市场、股票市场、外汇市场以及保险市场四大市场压力情况来构建指数,具体操作为:1) 银行市场压力指标I1使用1-3年期金融债指数平均到期收益率减去相同期限国债指数平均到期收益率,差值越大说明银行体系承受的金融压力越大;2) 股票市场压力指标I2使用通过CMAX方法来测度的股票市场波动性,即当天的上证指数日收盘价与半年内最高的日收盘价之比,该比值越小,说明波动性越大,股票市场压力越大;3) 外汇市场压力指数I3②为货币贬值变量和外汇储备减少变量之和,其中货币贬值变量为当前实际有效汇率值除一年最小值,外汇储备减少变量为当前外汇储备除以一年最大值相反数。外汇市场压力指数越大,说明其承受的压力越大;4) 保险市场压力指数I4为当期的保险赔付额与一年内保费赔付最小值之比,值越大,保险市场压力越大。通过信用加权法构建出中国金融压力指数FSI,即:

①本文使用的中国金融压力指数采用远旆帆《中国金融压力指数的构建与应用分析》一文中所采用的方法计算得出。

②本文使用的外汇市场压力指数采用刘晓星等人《金融压力指数构建及其有效性检验-基于中国数据的实证分析》一文中所采用的方法计算得出。

| $ FS{I_t} = \frac{{T{L_t}}}{{{T_t}}}{I_1} - \frac{{T{S_t}}}{{{T_t}}}{I_2} + \frac{{T{D_t}}}{{{T_t}}}{I_3} + \frac{{TI{A_t}}}{{{T_t}}}{I_4} $ | (1) |

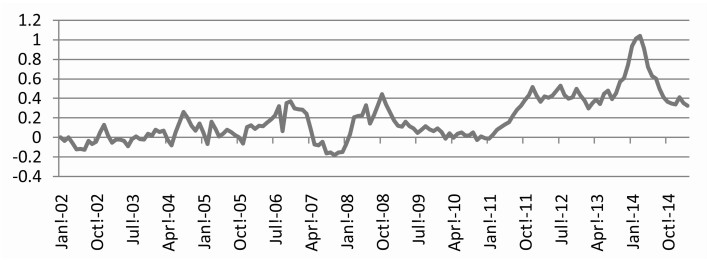

式 (1) 中:TLt、TSt、TDt、TIAt为四大市场的信用规模。本文也使用“贷款余额”作为银行市场信用规模,“股票市场总值”作为股票市场信用规模,“外债余额”作为外汇市场的信用规模,“保险市场总资产”作为保险市场信用规模。图 1为本文构建的2002-2015年3月中国金融压力指数图。

|

图 1 本文构建的中国金融压力指数图 |

同时,在进行VAR和ADCC-GARCH (Dynamic conditional correlation) 分析时,除了包含金融压力指数 (fsi)、CPI增长率 (cpi),还包含工业增加值增长率 (ip)、货币与准货币供给增长率 (ms)、房地产销售价格增长率 (hp)、银行同业拆借利率 (bir) 以及上证综合收盘指数增长率 (sm) 等7个宏观经济指标。

(二) 研究样本与数据消费者价格指数、保险市场和外汇储备等数据来自中经网,汇率数据来自于CEIC数据库,贷款余额来自中国人民银行官网,股票市场和外债余额数据来自wind数据库,国债和金融债等数据来自中债信息网。鉴于数据的可得性,本文主要研究的样本区间是2002年1月-2015年3月,共有159个观测值,所有数据均为月度数据。

(三) 回归模型本文使用三种方法研究价格稳定和金融稳定之间的关系。第一种方法采用简单相关性分析方法;由于经济变量之间会互相影响,因此本文的第二种方法采用向量自回归方法,扰动项通过乔利斯基分解法转化为正交化扰动项,在VAR分析中包括了7个内生变量,由于金融市场变量反应速度快于宏观变量,因此变量排列顺序为:房地产销售价格增长率、工业增加值增长率、CPI增长率、货币与准货币供给增长率、银行同业拆借利率、上证综合收盘指数增长率以及金融压力指数,滞后期选择4期。

同时,本文借鉴了Cappiello et al.(2006)提出的非对称动态条件相关性模型 (Asymmetric Dynamic Conditional Correlation, ADCC),在考虑方差、协方差和相关性的非对称性基础上,研究价格稳定和金融稳定的动态相关性。本文首先在ADCC模型中仅考虑FSI和CPI两个变量,再通过加入银行同业拆借利率、货币供给量、工业增加值、房地产价格、上证综指价格变动等变量分析二者关系。

最后,本文使用了上证综合指数变动率以及房产销售价格变动率来衡量金融稳定,对价格稳定和金融稳定关系进行了稳定性检验。

三、 实证结果与分析 (一) 主要数据描述性统计表 1介绍了本文所使用的主要变量的描述性统计。大多数月份的金融压力指数 (fsi) 分布在 (0, 1) 区间,其均值为0.19,方差为0.24,表明我国金融系统波动性较大,虽然均值较小,但主要是由于在2008年之前我国金融市场长期处于较为稳定状态,而2008年之后我国金融市场却面临很大的压力。房地产销售价格波动率 (hp) 和上证综合指数波动率 (sm) 相对而言方差也较大,而房产和股票作为构成资本市场的要素,二者较大的波动性对我国金融稳定性构成了不利影响。

| 表 1 变量统计性描述 |

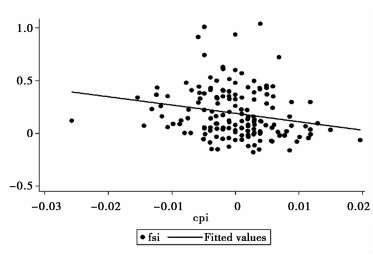

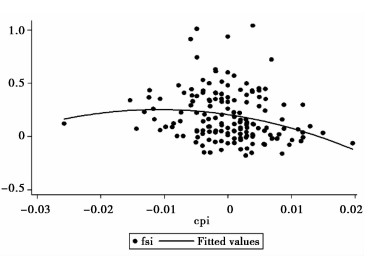

本文使用stata软件对CPI变动率和FSI进行了简单相关性分析,表 2汇报了相关性结果,图 2和图 3用散点图展示了二者关系。

|

图 2 FSI和CPI变动率线性回归直线 |

|

图 3 FSI和CPI变动率二次回归曲线 |

| 表 2 FSI和CPI变动率相关系数 |

传统观点认为价格稳定就意味着金融稳定,当通货膨胀率增高时,金融系统越不稳定,降低时则越稳定,即二者具有显著的正向关系。但是表 2显示,FSI和CPI变动率却有较显著的负向关系,图 2和图 3也表明二者之间并没有传统观点认为的正向关系,因此通过简单相关性分析可以发现,价格稳定并不能保证金融稳定,二者并没有显著的正向关系。

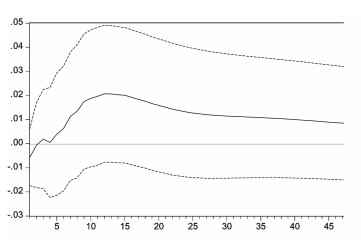

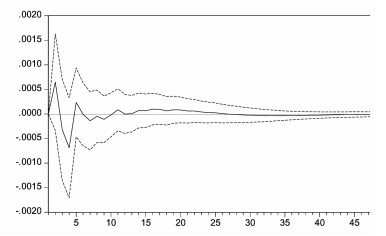

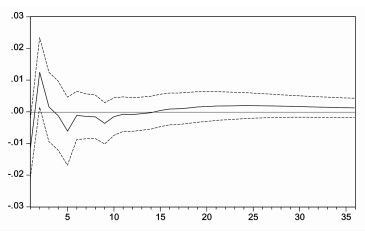

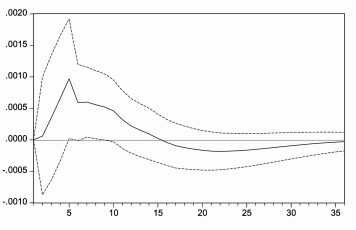

(三) VAR模型由于简单相关性分析仅研究了FSI和CPI变动率两个变量间的相关系数,忽略了其他的经济变量,其结果并不能全面展示二者关系,因此这部分我们使用了VAR模型去估计中国金融稳定和价格稳定的关系。使用工业增加值增长率 (ip)、房地产销售价格增长率 (hp)、股票价格波动率 (sm)、M2增长率 (ms) 以及银行同业拆借利率 (bir)、CPI变动率 (cpi) 以及FSI (fsi) 七大内生变量构建VAR方程组,通过VAR模型考虑各个变量的过去的动态变化,可以去评估价格稳定和金融稳定的关系。该VAR方程组满足稳定性条件,且通过了残差检验,图 4展示了CPI变动率的冲击对FSI产生的影响,图 5展示了FSI冲击对CPI变动率所产生的影响。

|

图 4 CPI变动率对FSI的影响的脉冲相应图 |

|

图 5 FSI对CPI变动率的影响的脉冲相应图 |

图 4显示,当物价发生一个正向冲击时,提升了金融压力指数fsi,对该指数的影响持续时间较长,到第15个月的时候金融压力指数最大,之后压力指数缓慢下降。这表明当发生通货膨胀时,会长时期地增加金融系统的不稳定性,即物价的不稳定会造成金融的不稳定。

图 5描述的是金融压力指数的冲击对物价的影响,当金融压力指数发生一个冲击时,初期物价将会向上发生轻微的提高,在第二个月后物价增长开始出现一个明显的下降,在第四个月的时候下降到最低,之后开始反弹,直到第35个月,FSI的冲击对物价产生的影响才逐渐消失。这表明,当金融不稳定性提高时,对物价有显著的降低作用。图 4和图 5显示了CPI变动率同FSI之间的不对称效应,即CPI的冲击对FSI产生了同向影响,而FSI冲击对CPI产生了反向影响,因此可以表明二者之间并不存在稳定的正向关系。

(四) ADCC-GARCH模型以上分析都未考虑相关系数的时变性,为了研究价格稳定和金融稳定二者的动态相关性,本文借鉴了Engle (2002)提出的动态条件相关性模型 (Dynamic Conditional Correlation, DCC)。但由于方差、协方差和相关性存在非对称性,本文使用Cappiello et al.(2006)提出的非对称动态条件相关性模型 (ADCC),该模型解决了大量随时间变动的条件方差和协方差计算的复杂性,得到不同变量间的动态时变相关系数。该模型具体形式为:

| $ {r_{i,t}} = {c_i} + {\mathit{\Psi }_i}{r_{i,t - 1}} + {\varepsilon _{i,t}} $ | (2) |

| $ \sigma _{i, t}.2 = {w_i} + {\alpha _i}{\varepsilon _{i, t - 1}}.2 + {\beta _i}\sigma _{i, t - 1}.2 $ | (3) |

| $ {\sigma _{ij, t}} = \overline {{\sigma _{ij}}} + \alpha ({z_{i, t - 1}}{z_{j, t - 1}} - \overline {{\sigma _{ij}}}) + \beta ({\sigma _{ij, t - 1}} - \overline {{\sigma _{ij}}}) $ | (4) |

式中:ri, t为变量i在时期t的数值,σi, t为变量i在时期t的条件波动率,σij, t是i和j在时间t的条件协方差,zi, t=ri, t/σi, t,σij为无条件协方差。

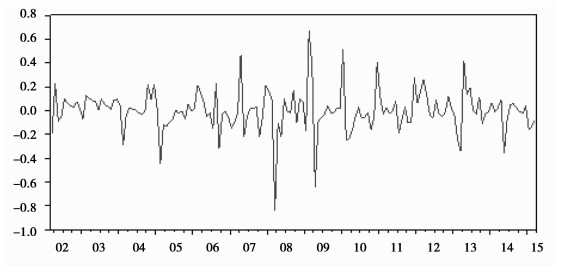

在本文中,i和j变量分别为FSI和CPI变动率,该模型分析包括两个步骤:首先估计FSI和CPI变动率这两组时间序列的GARCH模型,其次根据第一阶段所估计的标准化残差,来估计第二阶段动态条件相关性参数。本文考虑三个形式的ADCC模型,第一个仅考虑FSI和CPI变动率两个变量;第二个模型则是在第一个模型的基础上,在均值方程中加入了同业拆借利率 (bir) 和货币供给增长率 (ms);第三个模型在均值方程中又进一步增加了工业增加值增长率 (ip)、房地产销售价格增长率 (hp) 和上证综合指数变动率 (sm) 等经济变量。本文使用的ADCC模型使用两阶自回归,在方差方程中考虑了fsi和cpi的影响。表 3汇报了三个模型分别以FSI为被解释变量时的CPI变动率系数估计值和以CPI变动率为被解释变量时的FSI系数估计值。图 6、7、8分别为三个模型以FSI为被解释变量时的CPI变动率的系数图。

|

图 6 模型一中CPI的系数图 |

|

图 7 模型二中CPI系数图 |

|

图 8 模型三中CPI系数图 |

| 表 3 DCC-GARCH模型回归系数 |

在不考虑其他经济变量的情况下,ADCC模型结果显示,CPI变动率对FSI产生正向影响,而FSI对CPI变动率产生负向影响,该结论同VAR模型结论一致,即FSI同通货膨胀率之间并不存在稳定的正向关系。在考虑了银行同业拆借利率和货币供给等政策性因素、股票市场、房地产市场以及工业增加值等宏观变量之后,该模型结果显示,CPI变动率和FSI之间有较弱的负相关关系,但是P值较大,系数不显著,因此也说明了二者之间不存在稳定的正向关系。由图 6、7、8可以看出,FSI和CPI变动率的相关性具有时变性,并不是固定不变的。

本文使用ADCC模型研究金融稳定和价格稳定关系的同时,通过引入同业拆借利率同CPI变动率以及货币供给增量同CPI变动率的交叉项,来分析货币政策对二者关系的影响。表 4汇报了ADCC模型中交叉项系数值。由表 4可知,调整利率的货币政策对价格稳定和金融稳定二者关系影响很小;当通货膨胀率影响到金融稳定时,调整货币供给量的货币政策也无法对二者关系产生显著影响;当金融稳定影响到通货膨胀率时,调整货币供给量对二者关系会产生较显著的影响。可见,要实现价格稳定和金融稳定的双重目标,不能仅仅依靠货币政策,还需要采用宏观审慎政策同货币政策相协调。

| 表 4 交叉项系数 |

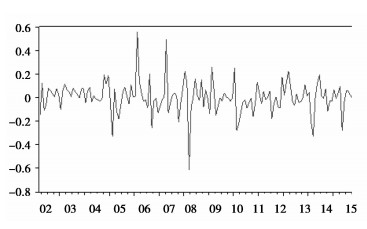

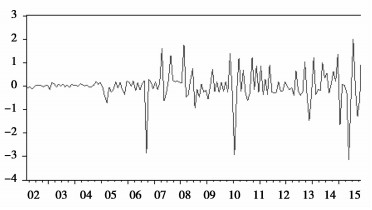

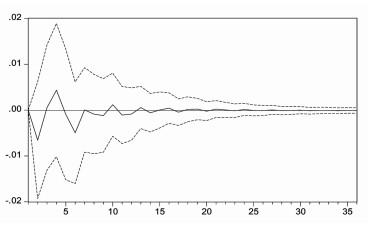

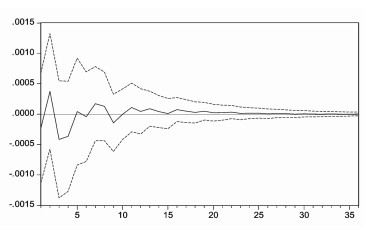

虽然本文所使用的金融压力指数是根据银行市场、股票市场、外汇市场以及保险市场的相关数据构建的,但由于股票市场和房地产市场为最重要的资本市场,很大程度上决定了金融系统的稳定性,因此本文使用了上证综合指数变动率和房地产销售价格变动率来衡量金融市场所面临的压力,进行稳健性检验。同前文一样,这部分分别使用简单相关性分析、VAR以及ADCC模型来研究价格稳定和金融稳定关系。表 5为两个稳健性检验的简单相关性分析结果;表 6为DCC模型回归系数;图 9到图 12为两个稳健性检验的脉冲响应图;

|

图 9 CPI冲击对SM影响脉冲响应图 |

|

图 10 SM冲击对CPI影响脉冲响应图 |

|

图 11 CPI冲击对HP影响脉冲响应图 |

|

图 12 HP冲击对CPI影响脉冲相应图 |

| 表 5 相关系数 (稳健性检验) |

| 表 6 DCC模型回归系数 (稳健性检验) |

由表 5可知,用股票和房地产数据来衡量金融稳定时相关系数为负,且结果也不显著,因此论证了本文的结论。由表 6可知,三个模型的系数都无法证明二者有显著的正向关系。由图 9到图 12可以看出,CPI变动率和BS、SM以及HP关系并不确定,从长期和短期看均不存在稳定的正向关系。虽然表 6显示的结果中,用股票市场和房地产市场进行稳健性检验时回归系数有正也有负,但在5%的显著性水平下,大部分回归系数都是不显著的,因此论证了价格稳定和金融稳定并不存在稳定的正向关系的结论。

五、 结论本文提出了价格稳定和金融稳定不存在稳定的正向关系,因此以实现价格稳定为目标的货币政策并不一定能实现金融稳定。本文采用简单相关性分析、VAR以及ADCC-GARCH模型三种方法研究了二者之间的相关性。传统观念认为,货币政策在维护价格稳定的同时,也可以维护金融稳定,由于价格稳定可以保证金融稳定,因此金融稳定一直未被纳入到货币政策目标之中。简单相关性分析的结果显示二者相关系数并不显著,VAR分析结果又显示价格稳定对金融稳定的影响以及金融稳定对价格稳定的影响存在非对称性,并不是确定的正向关系。而ADCC-GARCH模型则揭示了二者之间相关性具有时变性。最后,本文还研究了货币政策对价格稳定与金融稳定二者关系是否产生影响,结果显示数量型货币政策并不能对其关系产生显著影响,因此不能单纯依靠货币政策实现价格和金融系统的双重稳定,还应该结合宏观审慎政策来实现这两个目标。

本文研究结果表明价格稳定并不能直接影响金融系统的稳定,因此如果简单认为通过货币政策来影响物价稳定,从而间接影响金融稳定是很难做到的。在中国乃至全球经济还没有彻底从金融危机的阴霾中走出的今天,如何稳定金融体系乃至整个经济系统稳定对于中国来说是当务之急。因此本文的研究给了当局一个全新的思路去维护我国金融体系稳定。也就是说本文的贡献在于证明了在中国,不能简单的使用过去粗放的货币管理政策去实现金融稳定的目标,而是应该直接制定维护金融稳定的政策,特别是维持资本市场稳定,去实现宏观金融体系的稳定。虽然中国的金融体系是以银行为核心的,但银行业的体量和发展成熟程度在各个金融部门中占有绝对优势,导致其稳定性较高,波动较小,因此对整个金融稳定的影响不是特别明显,但由于银行规模巨大,并且同国民经济密切相关,所以对银行业的监管应该放在非常重要的地位。而资本市场则不同,我国资本市场发展在初期阶段,其波动特别明显,导致金融压力指数的波动大多来自于资本市场,因此未来我国也应加强对资本市场的有效管理。

所以我们认为,为了维持金融体系的稳定,不能依赖过去传统观点,也就是说通过控制物价去实现金融系统稳定的效果并不是非常理想的。应该通过宏观和微观审慎性政策去实现金融稳定目标,保持整个经济体系的正常运作。具体来说就是宏观上加强对金融体系的监管,微观上重视对资本市场,银行,保险,外汇的等金融机构的监管去维持金融市场的稳定,最终促进整个金融系统有效运转,从而帮助中国经济转型,实现我国经济的良性发展。

| [] | Borio, C. and Lowe, P., 2002, "Asset Prices, Financial and Monetary Stability: Exploring the Nexus, " BIS Working Paper, No.114. |

| [] | Bernanke, B. and Gertler, M., 1999, "Monetary Policy and Asset Price Volatility in New Challenges for Monetary Policy, " in Proceedings of the Federal Reserve Bank of Kansas Economic Symposium Jackson Hole, pp.77-128. |

| [] | Bernanke, B. and Gertler, M. , 2001, "Should Central Banks Respond to Movements in Asset Prices?". American Economic Review, 91(2), 253–257. DOI:10.1257/aer.91.2.253 |

| [] | Blot, C. , Creel, J. , Hubert, P. and Labondance, F. , 2014, "Assessing the Link Between Price and Financial Stability,". Documents De Travail De Lofce, 2014(16), 71–88. |

| [] | Criste, A. and Lupu, I. , 2014, "The Central Bank Policy Between the Price Stability Objective and Promoting Financial Stability,". Procedia Economics & Finance, 8(14), 219–225. |

| [] | Cukierman, A. 2013, "Monetary Policy and Institutions before, during, and after the Global Financial Crisis,". Social Science Electronic Publishing, 9(3), 373–384. |

| [] | Claeys, G., and Darvas, Z., 2015, "The Financial Stability Risks of Ultra-loose Monetary Policy, " Policy Contributions. |

| [] | Gilchrist, S. and Leahy, J. , 2002, "Monetary Policy and Asset Prices,". Monetary Econ, 2002(49), 75–97. |

| [] | Schwartz, and Anna., J. , 1995, "Why Financial Stability Depends on Price Stability,". Economic. Affairs, 15(4), 21–25. DOI:10.1111/ecaf.1995.15.issue-4 |

| [] | Woodford, M. 2011, "Inflation Targeting and Financial Stability,". Nber Working paper, 52(35), 171–192. |

| [] | 王自力, 2005, 《金融稳定与货币稳定关系论》, 《金融研究》, 第 5 期, 第 1–11 页。 |

| [] | 黄佳、朱建武, 2007, 《基于金融稳定的货币政策框架修正研究》, 《财经研究》, 第 4 期, 第 96–106 页。 |

| [] | 梁璐璐、赵胜民、田昕明、罗金峰, 2014, 《宏观审慎政策及货币政策效果探讨:基于DSGE框架的分析》, 《财经研究》, 第 3 期, 第 94–103 页。 |

| [] | 陈伟忠、黄炎龙, 2011, 《货币政策、资产价格与金融稳定性》, 《当代经济科学》, 第 1 期, 第 1–12 页。 |

| [] | 远旆帆, 2014, 《中国金融压力指数的构建与应用分析》, 《新经济》, 第 29 期, 第 6–7 页。 |

| [] | 刘晓星、方磊, 2012, 《金融压力指数构建及其有效性检验-基于中国数据的实证分析》, 《管理工程学报》, 第 3 期, 第 1–6 页。 |