财政转移支付制度是我国财政体制的重要组成部分。财政转移支付制度肩负着促进我国各地基本公共服务均等化和缩小区域经济发展差距的重要使命。在我国地方政府的财政中,转移支付占有非常重要的地位。2013年中央财政对地方转移支付43804.21亿元,比1994年增加43343.46亿元,增长94.1倍,年均增长27.1%。1994~2013年中央对地方财政转移支付占地方财政支出总额的比重从11.4%提高到37.3%,占GDP的比重从1.0%提高到7.7%。

然而一些对转移支付的研究表明,我国的转移支付在促进地区经济收敛、缩小公共服务差距方面的效果不甚明显。现有研究对财政转移支付影响地区经济增长的机制缺乏实证分析,本文试图分析并检验财政转移支付影响经济增长的一种可能的机制,即财政转移支付通过恶化地方政府治理从而对经济增长造成负面影响。

地方政府增加财政收入主要有两种途径,一是通过发展经济增加税收收入,一是从上级政府获得财政转移支付,这两种获得收入的途径会对政府的行为产生具有显著差异的影响。良好的政府治理是经济增长的关键。为了通过发展经济获得税收收入,地方政府就要努力提高政府治理水平,改善经济发展的环境,采取措施打击腐败、促进司法公平、维护政府公信力。转移支付也能增加地方政府的经济资源,但是这种经济资源的获得和当地经济发展并无直接联系,转移支付的获得不能激励地方政府改善政府治理水平。相反,越是落后的地区越能获得较多的转移支付,并且,在转移支付的获得和分配可能会增加地方政府的腐败程度。

制造业是国民经济的支柱产业,是工业化和现代化的主导力量,是衡量一个国家或地区综合经济实力和竞争力的重要标志。美国、日本和欧洲在经济起飞阶段,都经历了制造业快速发展的阶段。改革开放以来,我国利用劳动力价格低廉的比较优势,发展劳动密集型制造业,促进了经济的快速发展。同提供无形服务的服务业相比,制造业提供的是有形的产品,制造业的发展需要更为复杂的分工协作。为了提高生产效率,制造业往往进行非常复杂的分工,一个产品在生产过程中不同工序、不同区段、不同零部件可能都由不同的企业完成。为了完成产品的生产,企业间通过市场契约进行生产协作。当一个地方治理水平较低时,企业通过市场完成交易进行生产协作的困难会增加,生产的分工不能顺利进行,经济的发展就会受到影响。由于转移支付水平可能对地方政府的治理水平产生重要影响,而地方政府的治理水平又会对制造业的发展产生重要影响,因此,转移支付可能会通过影响地方政府的治理水平从而对制造业的发展产生影响。

尽管现有个别文献提到了转移支付可能恶化地方政府治理水平从而对经济增长产生负面影响,但是没有文献对这个机制进行严格的论证。本文利用1999~2007年各省制造业细分行业数据,运用计量模型进行分析,发现在得到转移支付越多的地区,对政府治理水平敏感的制造业行业增长越慢。这也证实了转移支付通过恶化地方治理,进而对制造业中依赖于政府治理水平的行业产生负面影响,从而不利于经济增长的假定。

二、 文献综述与理论假说 (一) 文献综述一些研究分析了财政转移支付和地区经济增长的关系。马拴友和于红霞 (2003)分析了1994年税制改革以后转移支付与地区经济收敛的关系,发现转移支付总体上没有达到缩小地区差距的效果。郭庆旺、贾俊雪和高立 (2008)研究认为,中央财政转移支付对地区经济增长具有正影响,但力度很小且不显著。范子英和张军 (2010)对1995~2006年省级面板数据进行分析,发现转移支付比重每增加1个百分点将使得地方经济的长期增长率降低0.03个百分点,这种无效率的水平在西部地区更是达到0. 37个百分点,表明1999年以来倾斜性的转移支付政策恶化了这种无效率的状况。

但是文献对于中央财政转移支付影响地区经济增长的机制分析还不够深入。马拴友和于红霞 (2003)认为转移支付之所以没有达到缩小地区差距的原因,在于现行转移支付资金分配不合理,没有解释为什么转移支付对经济增长的效应不显著。郭庆旺、贾俊雪和高立 (2008)认为在中央和地方政府支出责任给定的情况下,财政转移支付有一个最优规模,2002年后,财政转移支付增长过快,超过了合理规模,从而不利于地区经济增长,东部地区财政转移支付太大,也不利于地区经济增长,同样没有解释转移支付影响经济增长的机制。范子英和张军 (2010)分析了转移支付可能导致经济无效率的三种机制,包括转移支付会降低地方保护主义的激励,削弱市场化分割程度,从而降低处于区域分工下游的落后地区所占的经济相对份额;转移支付通过提高国有经济比重,降低资源的利用效率;转移支付会降低地方政府通过发展经济、完善市场经济获得财政收入的激励。但他们并没有对这些机制进行严格的论证。

(二) 理论假说本文试图分析并检验财政转移支付影响经济增长的一种可能的机制,即财政转移支付通过恶化地方政府治理从而对经济增长造成负面影响。

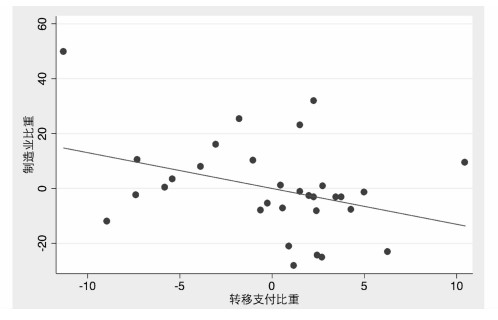

本文重点分析转移支付和制造业增长的关系。制造业的增长对经济增长至关重要,改革开放以来,我国利用劳动力价格低廉的比较优势,发展劳动密集型制造业,促进了经济的快速发展,成为世界工厂。改革开放以来我国经济增加较快的省份基本上都经历了制造业快速发展这个阶段。图 1反映的是1999~2007年各省转移支付占政府支出的平均比重和同期制造业增加值占GDP的平均比重在控制各省人均实际GDP后的偏回归图。从图 1中可以看出,转移支付比重和制造业比重存在显著的负相关关系。在控制人均实际GDP后,转移支付比重每增加1个百分点,制造业增加值的比重降低0.268个百分点。

|

图 1 各省转移支付比重和制造业增加值比重占GDP的比重 注:图 1反映的是转移支付和制造业比重在控制各省人均实际GDP后的偏回归图。 |

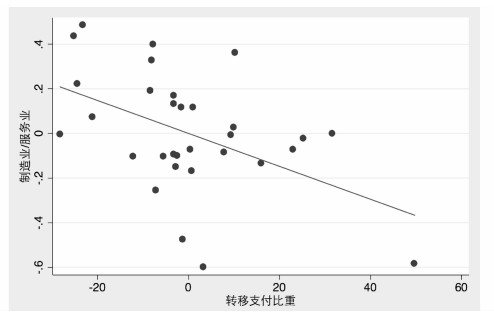

图 2反映了1999~2007年各省的转移支付平均比重与制造业增加值和服务业增加值比值的均值在控制各省人均实际GDP后的偏回归图。从图 2中可以看出,转移支付比重与制造业和服务业增加值的比值之间存在显著的负相关关系。在控制人均实际GDP后转移支付每增加一个百分点,制造业和服务业增加值比值下降0.044。

|

图 2 各省转移支付比重和制造业/服务业 注:图 2反映的是转移支付与制造业和服务业增加值的比值在控制各省人均实际GDP后的关系。 |

从图 1和图 2可以看出,转移支付和制造业的增长之间存在显著的负相关关系。但是,如果没有进一步的分析,我们还不能得出转移支付和制造业增长之间的负相关关系是因果关系。两者之间可能存在反向因果关系。制造业发展越慢的省份,经济越落后,越需要中央政府给予更多的转移支付。如果能证明转移支付水平和制造业增长之间存在应果关系,也就可以解释为什么转移支付的增加没有促进经济增长。

那么转移支付可能通过什么渠道对制造业的增长产生负面影响呢?一般来说,制造业的发展需要复杂的分工协作,更加依赖于良好的治理环境。而转移支付增加了落后地区地方政府的经济资源,这种经济资源与当地经济发展并无直接联系,降低了地方政府通过改善治理环境促进经济增长进而获得财政收入的激励 (范子英和张军,2010)。特别地,转移支付可能会减弱地方政府打击腐败、保证司法公正和履行契约的责任。此外,地方政府掌握了更多的资源,会增加对市场经济的干预,从而对经济造成更大的扭曲,影响地方经济增长。

假说:转移支付可能会通过恶化地方治理环境,从而对依赖良好治理环境的制造业产生尤为不利的影响。

本文使用Rajan and Zingale (1998, 2007) 的方法来检验转移支付是否通过恶化地方政府的治理水平进而抑制了制造业的发展。Rajan and Zingale (1998, 2007) 认为,检验某种机制是否有效,可以通过观察在这种机制最可能发挥作用的地区,某些最可能受到这种机制影响的行业的增长是否存在差异来进行检验。

本文关注的制造业行业特征是制造业的发展对政府治理水平较为敏感性,政府治理水平恶化对那些特别依赖于良好治理环境的制造业的负面影响会更大。如果转移支付恶化了地方政府治理,那么在得到转移支付较多的地区,对政府治理水平更加敏感的制造业行业增长会较慢。

三、 经验模型与数据来源 (一) 实证模型本文主要关注中央财政转移支付对制造业各个细分行业增长的影响。因此,本文的实证模型形式如下:

| $ {g_{ij}} = const + \alpha idsh{r_{ij}} + \beta (t{r_i} \times govsensitivit{y_j}) + {d_j} + {s_j} + {\varepsilon _{ij}} $ | (1) |

其中,i指某一省、自治区或直辖市 (以下简称省),j表示制造业中的某一行业,gij是第i个省第j个行业增加值在某段时间内的平均增长速度,const是常数项,idshri是初始年份第i个省第j个行业增加值占制造业增加值的比重 (加入这个变量以控制行业增长的收敛效应),tri是中央对某省i在转移支付占当年财政支出的比重在某段时间内的平均值,govsensitivityj是第j个行业的发展对政府治理水平的敏感程度,dj是行业固定效应,si是地区固定效应,εij是随机扰动项。

本文要估计的关键参数是β。如果转移支付恶化了地方的治理水平,则在转移支付越高的省份,对政府治理水平敏感程度越高的制造业行业的增长受到的负面影响会越大,可以预期β的值为负。

通过关注控制了地区固定效应和行业固定效应后交叉项的效应,而不是关注转移支付的直接效应,可以在很大程度上减少模型所需要的解释变量。横截面回归分析中存在的解释变量之间的多重共线性问题、遗漏变量问题和变量测量误差问题也可以在很大程度上被减弱。由于模型分析的是制造业内不同行业之间增长的差异,因此在模型中可以不用考虑影响制造业总体增长的因素、以及影响制造业相对于农业和服务业增长差异的因素。

(二) 对政府治理敏感性的度量本文研究的关键是要找到能够合理度量行业发展对政府治理水平依赖程度的指数。Levchenko (2007)在Blanchard and Kremer (1999)研究的基础上构造了这样的指数,他们认为,一般来说,一个行业从其它行业购买的中间投入越少,即这个行业越依赖于自身的投入,更多通过垂直一体化来实现内部交易,这个行业就较少依赖于政府治理水平来保障市场交易。如果一个地区治理能力较弱,那些更依赖于通过外部交易购买中间投入的行业就可能扭曲自身的产业组织、减少市场交易,从而影响行业的发展。

行业的政府治理依赖指数可以根据投入产出表来计算。对某个行业i,从投入产出表可以得到这个行业从其它行业k购入的中间投入Cki,用Cki除以行业i的所有中间投入之和得到系数

中央对地方的转移支付是中央政府有明确目的的行为,对经济和政治情况的变化会作出相应反应,很难被当作实验性的随机数据。如果一个省经济增长较慢,从而获得了中央政府更多的转移支付,那么在估计转移支付对经济增长的影响时,就存在内生性问题。任何潜在的会同时影响转移支付和经济增长的变量如果在方程中被遗漏,都会导致估计的财政转移支付的效应出现误差。

解决内生性问题的办法是找到一些对转移支付有独立影响、同时和各省经济增长无关的变量,然后通过使用工具变量法解决潜在的内生性造成的估计误差问题。一些文献分析了影响财政转移支付的一些非经济因素,特别是各省少数民族人口比重和财政转移支付的关系。一些文献使用政治变量作为工具变量,如范子英和张军 (2010)使用中央委员在某省有工作经历的人数作为转移支付的工具变量,发现第一阶段回归并不显著,因此将转移支付视为外生变量。这只能说明中央委员在某省有工作经历的人数并不是转移支付的有效工具变量,并不能得出转移支付是外生变量的结论。而且中央委员在某省有工作经历的人数并不满足工具变量的排他性条件,因为这个变量可能和经济增长之间存在直接的相关关系。

我们使用少数民族人口比重和各省面积作为转移支付的工具变量。出于维护国家统一的目的,少数民族人口比重较高的省份,会得到更多的转移支付,少数民族人口比重和转移支付具有相关性 (wang,2004)。但少数民族人口比重也可能会影响经济增长,少数民族人口多的省份,在政治、经济和文化上可能都会形成一些特征,影响经济的增长。由于在内生变量只有一个工具变量的适度识别模型中,无法检验工具变量的有效性,因此还需要寻找其它工具变量通过过度识别检验来检验工具变量的有效性。省的面积大小可能也是影响转移支付的重要因素,面积大的省份对于全国的统一、政治的稳定具有重要意义,中央政府为了提高面积大的省份的政治忠诚,会对这些省份提供更多的转移支付,在一个国家范围内省份面积大小和省经济增长没有直接关系。由于有少数民族人口比重和各省面积这两个变量作为转移支付的工具变量,就可以通过过度识别检验来检验这两个变量作为转移支付的工具变量的有效性。

(四) 数据来源从《中国工业统计年鉴》得到1999~2007年制造业20个细分行业增加值的数据①。由于本文使用的一个重要参数是衡量制造业各个细分行业对政府治理依赖程度的HERF指数,HERF指数需要根据投入产出表计算。中国投入产出表的制造业细分行业和《中国工业统计年鉴》不一致。比较《中国工业统计年鉴》和中国投入产出表的行业,经过处理得到13个制造业细分行业的增加值数据,这些行业包括食品制造业、纺织业、造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学工业、非金属矿物制品业、金属冶炼及压延加工业、金属制品业、设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业。进一步对这些增加值数据进行处理,可以得到1999年各省制造业各个细分行业增加值占各省制造业增加值的比重,以及1999~2007年各省制造业各个细分行业增加值的平均增长速度。

①《中国工业统计年鉴》没有公布2007年以后制造业细分行业增加值的数据,所以本文使用1999~2007年的数据进行研究。

本文先利用1997、2002、2007年的中国投入产出表计算1997、2002、2007年制造业各细分行业的HERF指数,然后进行平均得到本文使用制造业各细分行业的HERF指数。

本文使用少数民族人口比重和各省面积作为工具变量。人口普查数据是政府制定决策的重要依据,第五次人口普查统计了各省少数民族人口比重,因此可以获得2000年我国各省少数民族人口比重,本文以这个数据作为计量模型中各省少数民族人口比重这个变量的值。各省面积来源于中国地图出版社出版的2013年《中国地理地图》。

地方政府从中央政府那里得到的补助收入可分为税收返还和转移支付两部门。有些文献使用地方政府获得的补助收入作为中央对地方的转移支付。但补助收入中的税收返还,是将中央通过调整收入分享办法集中的地方收入存量部分返还地方,保证地方既得利益,目前中央对地方税收返还包括增值税、消费税两税返还和所得税基数返还。中央财政并不拥有税收返还的分配权、使用权,这部分收入实际上是地方财政可自主安排使用的收入,在预算执行中通过资金划解直接留给地方,因此不能将税收返还作为中央对地方的转移支付①。

①参考2007年6月27日在第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议上国务院《关于规范财政转移支付情况的报告》。

目前中央财政部门并没有公布中央对地方各省财政转移支付数据,所以本文使用间接法通过计算得到财政转移支付的数据。从《中国财政年鉴》可以获得中央对地方的补助收入,从《地方财政统计资料》可以获得中央对地方各省的税收返还。中央对地方的补助收入减去中央对地方各省的税收返还就等于中央对地方各省财政转移支付数据。然后以1999~2007年各省转移支付占各省财政支出的比重的平均值来衡量转移支付水平。

这些数据的描述性统计如表 1所示:

| 表 1 主要变量的描述性统计 |

表 2是运用计量模型 (1) 估计的中央财政转移支付与制造业各细分行业增长关系的结果①。

| 表 2 中央财政转移支付和制造业 |

①表 1第 (1) 和 (2) 列被解释变量是各行业名义增加值年均增长率,直接根据《中国工业统计年鉴》上制造业各细分行业的名义增加值数据计算。由于没有各省制造业细分行业的价格指数,本文使用全国制造业细分行业的价格指数替代各省制造业细分行业的价格指数来计算各省制造业细分行业的实际增加值,进而计算表 1第 (3) 和 (4) 列的被解释变量各行业实际增加值年均增长率。

表 2第 (1) 列和第 (2) 列分别运用OLS方法和IV方法②估计了各省转移支付对制造业各行业名义增加值增长的效应。两种方法估计的结果都表明,初始行业增加值比重的系数显著为负,表明制造业行业的增长存在收敛效应。转移支付比重和劳动份额乘积的系数在两种方法估计下都显著为负,表明得到转移支付越多的省份,对政府治理水平依赖越高的制造业产业增长越慢。运用IV法比运用OLS法估计的系数的绝对值增加了171%。其交叉项的估计系数达到-1.258。HERF指数的标准差为0.103,转移支付比重的标准差为22.479。说明如果某省转移支付比重高一个标准差,该省某产业的HERF指数高一个标准差,在该省这个行业的增长率会低2.913个百分点。这是一个较大的值,因为样本中制造业的平均增长率是22.692%。这个结果证明了转移支付对那些对政府治理水平依赖程度高的制造业细分行业会产生很大的负面影响。

②内生变量为转移支付比重*HERF指数,相应的工具变量为少数民族人口比重* HERF指数、各省面积*HERF指数。

根据前面的分析,由于转移支付降低了地方政府通过改善治理环境促进经济增长进而获得财政收入的激励。转移支付水平越高的地方,地方政府打击腐败、保证司法公正和维护政府公信力的积极性都较低,这对于正常的市场交易会产生非常不利的影响。对企业来说,为了规避市场交易风险,企业会降低分工水平,扭曲企业的生产组织结构,更多通过纵向一体化进行生产,从而影响经济效率。政府治理水平的恶化对于那些对分工程度要求更高的制造业行业,也就是那些对政府治理水平依赖程度高的制造业行业,会产生尤为不利的影响。这里的实证结果也证实了转移支付会通过恶化政府治理水平从而对制造业的发展产生不利的影响的假定。

为了说明使用工具变量估计的结果的有效性,对工具变量进行了弱工具变量检验、外生性检验、过度识别检验。弱工具变量检验使用两个检验统计量。第一个统计量partial R2③的值是0.412,说明工具变量和外生内生变量的相关性非常高。第二个统计量Minimum eigenvalue statistic④的值是108.848,远大于5%的wald检验的容忍扭曲程度的临界值19.93。这两个检验都可以拒绝少数民族人口比重和各省面积这两个变量是绝弱工具变量的原假定。外生性检验检验转移支付占地方政府支出的份额是否是外生变量,运用DWH (Dubin-Wu-Hausman) 检验,Robust score chi2和Robust regression F这两个统计变量的值分别是3.438和3.012,说明DWH检验在10%的水平下拒绝转移支付是外生变量的原假定。因此转移支付是内生变量,需要使用工具变量法估计转移支付对经济增长的效应。过度识别检验检验工具变量的有效性,运用Hansen检验,统计量Hansen’s J chi2的值接近为0,相应的p值0.834远大于0.05,因此不能拒绝工具变量有效的原假定。

③Partial R2由Shea (1997)提出,反映在控制了模型的其它解释变量之后,内生变量和外生工具变量之间的拟合度。这里指在控制初始产出份额、地区固定效应、行业固定效应之后,转移支付比重*劳动份额和少数民族人口比重*劳动份额、各省面积*劳动份额这两个工具变量之间的拟合度。

④Minimum eigenvalue statistic由Stock and Yogo (1997)提出,认为弱工具变量会导致在有效样本中Wald检验会产生水平扭曲 (size distortion),Wald检验是指在模型中对内生变量在5%的水平下进行的统计显著性检验,通常对这个检验的水平扭曲选择一个容忍范围,然后查找对应的临界值。如果Minimum eigenvalue statistic超过临界值,则拒绝弱工具变量的原假定。

表 2第 (1) 和第 (2) 列的被解释变量是名义变量,反映的是制造业各细分行业名义增加值的相对增长率。名义增加值的增长可以分为两部分,即实际增加值的增长和价格指数的增长。表 2第 (3) 列和第 (4) 列分别运用OLS方法和IV方法估计了各省转移支付对制造业各行业增加值实际增长的效应。估计的结果与第 (1) 列和第 (2) 列的结果非常接近,说明使用名义增加值增长率不会对结果产生很大的影响。

由于落后地区会得到更多的转移支付,各省转移支付和人均GDP之间相关性很高。各省制造业行业之间增长的差异可能是由于各省发展水平不同导致的,为了检验转移支付是否仅仅是各省发展水平的一个近似变量,表 2第 (5) 列在模型中增加初始人均GDP和HERF指数的乘积这个变量。转移支付比重和HERF指数的系数仍然显著为负,且值比表 2第 (2) 估计的结果更小,这就说明转移支付水平不是经济发展水平的近似变量。

由于模型中包含地区固定效应,表 2第 (1)~(4) 列估计的是转移支付对制造业不同细分行业之间增长差异的影响,结果说明在转移支付较高的地方,对政府治理水平依赖高 (即较高的HERF指数) 的制造业细分行业相对于其它行业增长较慢。这个结果证实了转移支付通过影响政府治理水平进而对政府治理水平依赖高的制造业细分行业产生不利影响。但这个方法不能说明转移支付是否对制造业的绝对增长率产生不利影响,转移支付对制造业增长的一部分影响被地区固定效应吸纳。

为了估计转移支付对制造业增长的效应中被地区固定效应所吸纳的部分,一个方法是去掉地区固定效应,增加一些在地区层面会影响制造业增长的变量。尽管这种方法不可避免会遗漏一些影响制造业增长的重要变量,但可以得到转移支付对制造业增长的总的效应;而且通过使用工具变量,也可以消除遗漏变量的影响。表 2第 (6) 列增加1999年各省的人均GDP和1999~2007年转移支付比重这两个变量,并使用IV方法①进行估计。估计结果表明,初始产出份额的系数、转移支付比重和HERF指数的系数在两种方法估计下和第 (2) 列估计的结果非常接近。转移支付的系数为-0.493,且在1%水平下显著。这也说明,制造业在那些得到更多转移支付的省份增长速度更低。

①这时存在两个内生变量,即转移支付比重、转移支付比重* HERF指数。工具变量则包括四个,即少数民族人口比重、各省面积、少数民族人口比重* HERF指数、各省面积* HERF指数。

五、 结论转移支付的主要目的是通过提供均衡化的公共服务进而促进各地区经济的均衡发展。但转移支付并不一定能达到均衡地区差距的目的。相反,由于转移支付虽然增加了地方政府的经济资源,但是这种经济资源的获得和当地经济发展并无直接联系,转移支付可能会降低地方政府改善政府治理水平的积极性,从而影响地方政府治理水平的提高。如果转移支付导致地方政府治理水平降低,那么转移支付可能不仅不能促进落后地区经济的增长,反而会对落后地区的经济增长产生负面影响。

本文利用1999~2007年各省制造业细分行业面板数据,运用计量经济模型进行实证分析,发现在得到转移支付越多的省份,制造业中对治理水平要求较高的行业受到的负面影响越大。这个结果证实了转移支付会通过恶化地方政府治理,从而对特别依赖于良好的治理环境的制造业的发展产生尤为不利的影响。

根据本文的研究,尽管落后地区的政府地方因为税收收入水平较低,不能为当地提供良好的公共服务从而促进当地经济的增长,这也不表明中央政府通过增加转移支付就能改善这种状况。转移支付会通过恶化地方治理从而抑制地方经济的增长。中央政府和地方政府应该认识到,虽然转移支付能够在一定程度上平衡地方政府财力,促进地方公共服务的均衡化,但是转移支付带来的也并不完全是好事。最糟糕的事情还不是转移支付资金在分配过程中的浪费,而是如果转移支付对地方政府的激励机制产生负面影响,还会阻碍地方的经济增长。

近年来,中央政府对平衡地方经济发展的决心越来越大,财政转移支付总额占GDP的比重也不断提高,探索财政转移支付能发挥良好作用的机制非常重要。如何设计合理的制度,防止财政转移支付导致地方政府治理恶化是一个重要的课题。国家应该尽快建立对地方政府治理水平进行合理有效评估的指标体系,定期对地方政府的治理水平进行评估,并在此基础上进行奖惩。对那些治理水平有改善的地方政府在政治上和经济上进行奖励,对那些治理水平落后又停滞不前甚至下降的地方政府给予惩罚。如此,才能有效激励地方政府努力采取措施改善地方政府治理水平,防止中央政府为促进地方均衡发展的转移支付对地方政府的治理水平造成负面影响。

| [] | Blanchard, , Olivier, and Michael, Kremer , 1999, "Disorganization". Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1091–1126. |

| [] | Levchenko, and Andrei, A. , 2007, "Institutional Quality and International Trade". Review of Economic Studies, 74(3), 791–819. DOI:10.1111/roes.2007.74.issue-3 |

| [] | Raiser, M. 1998, "Subsidizing Inequality:Economic Reforms, Fiscal Transfers and Convergence across Chinese Provinces". Journal of Development Studies, 34(3), 1–26. DOI:10.1080/00220389808422518 |

| [] | Rajan, R. and Zingale, L. , 1998, "Financial Dependence and Growth". American Economic Reviews, 88(3), 559–586. |

| [] | Rajan, R. and Zingale, L. , 2007, "Does Aid Affect Governance?". American Economic Reviews, 97(2), 322–327. DOI:10.1257/aer.97.2.322 |

| [] | Shea, J. 1997, "Instrument Relevance in Multivariate Linear Models: A Simple Measure". Review of Economics and Statistics, 79(2), 348–352. DOI:10.1162/rest.1997.79.2.348 |

| [] | Stock, James H., and Motohiro Yogo, 2005, "Testing for Weak Instruments in Linear Ⅳ Regression", In Identification and Inference for Econometric Models: Essays in Honor of Thomas Rothenberg, ed. D.W. Andrews and J.H. Stock, pp.80-108, Cambridge University Press. |

| [] | Wang Shaoguang, 2004, "For National Unity: The Political Logic of Fiscal Transfers in China", Ding Lu & William A W Neilson, eds.China's West Region Development:Domestic Strategies and Global Implications. Hackensack, NJ:World Scientific Publishing, pp.101-136. |

| [] | 马拴友、于红霞, 2003, 《转移支付与地区经济收敛》, 《经济研究》, 第 3 期, 第 26–33+90 页。 |

| [] | 范子英、张军, 2010, 《财政分权、转移支付与国内市场整合》, 《经济研究》, 第 3 期, 第 53–64 页。 |

| [] | 贾俊雪、郭庆旺, 2008, 《政府间财政收支责任安排的地区经济增长效应》, 《经济研究》, 第 6 期, 第 73–94 页。 |