民以食为天”是中华文化之精髓,数千年惠及吾国吾民。新中国建立以来,党和政府始终不渝,解决了十几亿人的吃饭问题,并以保障粮食安全为基本国策。但如何科学和客观地判断我国粮食安全问题是件不容易的事,文化、政策以及社会大环境都会产生不可低估的影响。

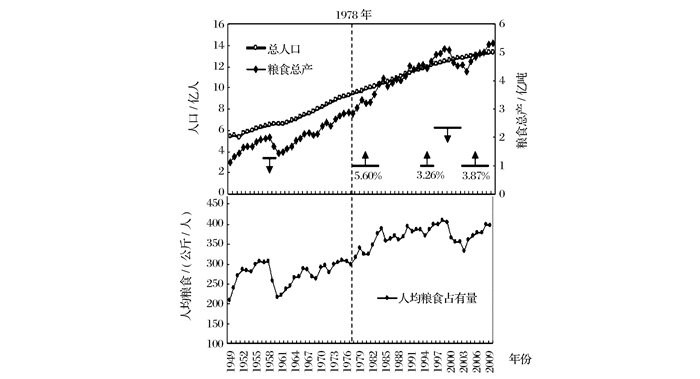

一、 我国粮食安全问题的历史与现状1949-2009年的61年间,我国人口由5.417亿增至13.400亿,年均增长率2.42%;粮食总产由1.132亿吨增至5.308亿吨,年均增长率6.05%。粮食总产的年均增长率高于人口年均增长率,故人均粮食占有量由1949年的209公斤增至2009年的400公斤,粮食的自给率达到95%以上。亩均单产由150公斤增至325公斤(见图 1)。

|

图 1 1949-2009年中国人口、粮食总产和人均粮食占有量发展动态 注:上图中箭头指“三快两降”,数字为年均增长率 |

61年间粮食生产的物质基础是持续的农田基本建设(提高灌溉与防涝能力、改良与培肥土壤等)和农业生产资料(肥料、农药、地膜、机械与动力等)与技术(良种、栽培技术、农田管理等)投入。1990-2009年的20年间,全国灌溉面积增加了1.5亿亩,农机总动力、化肥、农用柴油、农村用电量的使用量发别增长了3倍、1倍、3倍、5倍。农田基本建设、科技与农资投入的迅速提高标志着农业综合生产能力水平的增强。

上世纪末,当我国粮食总产连续三年保持在5亿吨以上的时候,朱镕基总理做出我国结束了长期缺粮历史,做到了‘基本自给和丰年有余’的判断。2007年后又连续4年在5亿吨以上,2010年达到5.464亿吨,实证了我国粮食的综合生产能力已经达到年总产5亿吨以上水平,实现了基本自给和丰年有余的宿愿。这是全国人民,特别是8亿农民在党领导下持续61年艰苦努力取得的伟大成就和世界奇迹,也是我们认识中国粮食安全问题的基本出发点,忽视或偏离了这个基本农情就容易陷于误区和歧途。

二、 影响粮食总产的关键因素是农民种粮积极性粮食安全系于粮食总产,61年的粮食总产曲线显示了两次大幅下滑和改革开放后的三次快速增长(见图 1)。第一次快速增长出现在改革开放之初以家庭联产承包责任制替代人民公社制之后,由于农民生产积极性高涨,1978-1984年间粮食总产由3.048亿吨迅增到4.073亿吨,且是在执行“以粮为主,多种经营”方针和粮食播种面积未增的情况下,依靠提高单产完成的(由169公斤提高到265公斤)。第二次发生在1994年与1995年两次将粮价调高60%之后,粮食播种面积由1995年的16.5亿亩增加到1998年的17.1亿亩,总产由4.666亿吨攀升5.123亿吨的历史最高水平。第三次发生在2003-2009年,政府通过一系列调动农民种粮积极性政策,连续6年使粮播面积由14.912亿亩增加到16.349亿亩,总产由4.307亿吨提高到5.308亿吨。这三次快速增长期粮食的年均增长率分别是5.60%、3.26%和3.87%,都是通过政策调动农民种粮积极性的结果。

两次大幅下滑(见图 1)的第一次出现在20世纪50年代末,因大跃进和人民公社等人为因素使1957-1961年间的粮播面积由20.05亿亩下降到18.22亿亩,总产由1.951亿吨下降到1.475亿吨。第二次出现在20世纪末,在粮食总产连续超过5亿吨后,因政府错误估计形势和未能掌握好政策引导而严重伤害了农民种粮积极性,使1999-2003年4年间的粮播面积锐减了2亿亩(由16.98亿亩减至14.91亿亩),总产由1999年的5.084亿吨回落到2003年的4.307亿吨,后退到了1990年水平。两次大幅下滑是政策挫伤农民种粮积极性造成的。反映粮食总产上扬和下滑的最灵敏指标是粮食播种面积的增减,它是农民种粮积极性的晴雨表。

粮食总产是由单位面积产量与播种面积构成的。60多年的实践证明,由农田基本建设和农资与技术投入水平决定的粮食单产是个相对稳定且逐步提高的生产要素,播种面积则深受粮食政策和农民种粮积极性影响而波动起伏。只要把握好粮食政策,保护好农民种粮积极性,持续提高农田基本建设和物资与技术投入水平,粮食总产是可控和预期的,这是60多年实践留下的一把掌控我国粮食安全全局的钥匙。

三、 我国的粮食形势是安全的当前对我国粮食安全的主流看法是“形势严峻,前景堪忧”,而我认为是安全的,但要转变发展方式。

“粮食”是个比较笼统和易被误解误导的概念。人们常以为粮食安全就是保障13亿人吃饭,其实只有一半的粮食是供人食用的口粮,另一半主要用于饲料和工业原料。2009年粮食消费总量中口粮、饲料用粮和工业用粮的份额大抵分别为49.3%、33.6%和15.0%。随着生活水平提高,肉蛋奶吃得多了,口粮吃得少了,2000年到2008年间,农村居民粮食年消费量由250公斤减少到199公斤,城镇居民由82公斤减少到59公斤。口粮消费量趋减和人口趋增之间的消长使口粮消费量大抵趋稳,而不是“水涨船高”的简单逻辑关系。

随着食物结构的改变,看似饲料用粮和工业用粮(淀粉、食用酒精等)会有较快增长,实则我们所谓的提高粮食总产主要是用在饲料上。这三种用粮的性质是不同的,口粮是解决吃饭问题,是生存的基本需要,必须自给自足,而饲料及工业用粮则是提高生活质量,是第二位的,且口粮无可替代,后者则有较大调剂和替代空间。通过科技以减少饲料和工业用粮的潜力和空间也是很大的。作为国家的粮食战略,不应将口粮与饲料和工业用粮混同对待,可区分为“口粮安全”与“饲料和工业用粮保障”,这样更科学和符合实际。就广义的粮食而言,我国已具备了年生产5亿吨以上的综合生产能力,“十二五”的生产指标(5.4亿吨)2010年也已达到(5.464亿吨),所以有理由相信我国的粮食形势是安全的,至于口粮更是绝对安全的。

尚存的后顾之忧,一是担心耕地面积的持续减少,2000-2009年的年均建设占用耕地285万亩,守住18亿亩耕地红线(2009年耕地面积为18.2574亿亩)的任务很重,这主要靠政府的监管,同时也可从中低产田改良和垦殖部分备用土地的增产中得到弥补。二是担心粮食播种面积减少,这主要决定于政府对粮食政策的正确把握,但粮食“三起两落”的历史经验和教训会使我国粮食政策趋于成熟,同时持续提高的粮食单产也可作播种面积减少的一种弥补。三是担心国际粮食市场对我国粮食短缺的调剂能力,其实我国已经达到了粮食自给率95%的综合生产能力,通过国际粮食市场对粮食品种和数量作必要的调剂也是正常和必要的。

四、 关键是提高种粮的比较效益农业是个比较效益很低的产业,农业中又以种粮的比较效益最低。按2009年统计资料,农民种1亩稻谷、小麦和玉米的净收入分别是251.2元、150.5元和175.4元。“种一年粮不如进城打几天工”,“种粮大县就是农民和县财政的穷县”,这种贡献与回报的严重分离,既不公平又难持续。

“国家要粮,农民要钱”,如何统一?关键是通过提高种粮比较效益以保障农民的种粮积极性。这些年政府做的主要是加大种粮补贴、化肥补贴、提高收购粮价、减免税负等以调动农民种粮积极性。农业是个特殊产业,政府补贴是正常和必须的,世界各国皆然,与经济发达国家的农业补贴相比我国差得很多,仍需努力。但是只靠补贴不行,且政策的激励效应也在衰减,其根本之道在于提高种粮自身的综合经济效益和培育农民种粮的“造血”功能,即“授之以鱼”又“授之以渔”。提高种粮综合经济效益,一是在粮食加工链条中扩大农民的参与及获利程度,二是发展粮作秸秆等的综合开发产业。

每产1吨稻谷可出0.6吨稻秸,产1吨小麦出1.4吨麦秸,产1吨玉米出2吨玉米秸,这是一笔很大的资源财富。据农业部2010年的专项调查报告,我国2009年可收集的6.87亿吨作物秸秆中75%,约有5.2亿吨的水稻、小麦和玉米秸秆;作物秸秆的主要去处是饲料、还田、燃料和露地焚烧,分别占31%、15%、19%和31%。也就是说,在保持秸秆现饲用及还田的前提下,尚有2.6亿吨秸秆可开发转化为现代生物燃料,其热值相当于1.6亿吨原煤,或3个中国最大的神东煤矿,而且是“绿色”的。

原料秸秆的吨价在200元左右,若可收集的2.6亿吨粮食秸秆得以利用,农民可新增收入520亿元。以玉米为例,2009年国家统计资料的平均亩产350公斤,平均产值705元和净收入175元,如出售玉米秸秆可额外获利140元,使净收入增加八成,如能参与秸秆的储运和加工过程则附加值更高,获利更多。此外,发展秸秆产业还可以为农民提供就业岗位、促进农村富余劳动力就近转移和农村工业化和城镇化建设。

全国有近2亿吨秸秆被露地焚烧,主要在粮食主产区黄淮海平原,因种植制度由两年三熟改一年两熟后腾地抢种非常紧张,不得不将秸秆露地烧掉,导致严重资源浪费和环境污染。既然种粮比较效益低和粮食主产区穷,何不开发秸秆产业以除弊兴利。2008年国务院下发了《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》,但重点是解决秸秆露地焚烧和传统的综合利用而未能与提高农民收入和种粮积极性相结合。秸秆能源产业的直燃发电、成型燃料供热、裂解气化液化、可替代天然气的产业沼气等的技术成熟并已经商业化运作,纤维素乙醇技术一旦突破将扩展秸秆用途和提高附加值。

最近中国农大培育成功了粮、饲、能兼用的玉米品种,即在收获玉米果穗时秸秆仍保持青绿,可用作优质青贮饲料和产业沼气的原料,大大提高种粮的经济效益。先进科技必将有力推进粮食的综合开发和提高粮食的比较效益。

五、 转变农业发展方式民以食为天的一种现代表述是“农业是国民经济的基础”,即不仅是粮食,而是社会经济发展的第一产业,关于从事农业生产的8亿弱势群体和整个社会公平与稳定。改革开放始于农村,三十年后的今天,“三农”积累的问题很多,该做的大事很多,不仅仅是粮食安全问题。

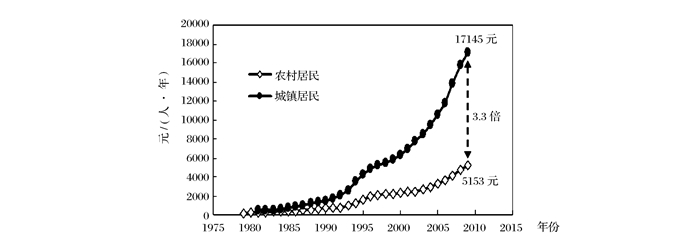

将8亿农民捆绑在人均1.5亩和70%种粮的土地上从事附加值极低的初级农产品生产,其收入怎能与现代工业和城市居民相比肩(见图 2)。表观的农民人均纯收入与城市居民可支配收入之比是1:3.3,如果算上医疗、养老等各种福利,差距不下6倍。国家“十二五”规划城乡居民收入增长指标都是7%,即便如此(肯定是城快乡慢),二者收入的实际值只会进一步扩大。改革开放到今天,这个问题必须面对。必须在农业观和农业产业结构上有一个深刻的反省,需要转变农业发展方式,在农业领域有一次飞跃和革命,而不是修修补补。

|

图 2 中国城镇居民可支配收入与农村居民纯收入增长状况 |

现代农业中有以美国为代表的资源型农业,以规模化和机械化生产的家庭农场企业为其主要经营模式;有以荷兰和以色列为代表的非资源型农业,以小型家庭农场与社会化贸工农企业化相结合为其主要经营模式,二者都达到了很高的土地生产率和劳动生产率水平。中国属非资源型农业,但只有小型农户生产而未与社会化的贸工农经营相结合,故土地生产率和劳动生产率低下,2007年的农业劳动者的人均收入只是荷兰的1/40和以色列的1/25。不解决这个问题谈何农业现代化。

工业化国家是工与农,城与乡协同进化的,中国则以城乡二元化和工农二元化政策将“三农”边缘为工业化和城市化的食物和原料提供者,至今也未能形成农工商贸的企业化经营体系,中国“三农”问题的根源即在于此。

近十多年来,美欧等先进工业化国家为应对能源危机和全球气候变暖而发展生物质能源,并以能源农业促进本国农村经济的发展。可惜在“三农”嗷嗷待哺的中国却因“粮食安全”等的羁绊而遭到冷遇。中国石油需求增长大且进口依存度已达56%,国际油价高企和能源安全形势之严峻已经构成我国经济发展的重大隐患。在石油消费大户的运输行业里能大规模替代石油的唯一选择是生物液体燃料,2010年全球产量8000万吨,中国仅160万吨,“十一五”生产指标只完成了10%。中国为什么忌讳生物液体燃料?就是因为有“怕影响粮食安全”的“莫须有”原因。更有甚者,生产甜高粱乙醇用的是高粱茎秆而不是籽粒,竟然因有领导说“高粱也是粮食”而将这项潜力极大的石油替代产品搁置下来,真是到了“杯弓蛇影”和谈“粮”色变的地步,当然这也是官场“唯上文化”的一种反映。

“一种倾向掩盖着另一种倾向”,当前存在着对粮食安全的过度反应而弱化了对城乡居民收入差距扩大问题、农业现代化中产业结构和经营模式变革等更加重要和紧迫的“三农”问题的重视和解决,恰恰这些正是当前转变农业发展方式的重点。下面拟重温改革开放之初的1983年“中央一号文件”和1984年“中央一号文件”中的两段文字,并以此结束本文。

“我国农村只有走农林牧副渔全面发展、农工商综合经营的道路,才能保持农业生态的良性循环和提高经济效益;才能满足工业发展和城乡人民的需要;才能使农村的剩余劳动力离土不离乡,建立多部门的经济结构;也才能使农民生活富裕起来,改变农村面貌,建设星罗棋布的小型经济文化中心,逐步缩小工农差别和城乡差别。”

“不改变8亿农民搞饭吃的局面,农民富裕不起来,国家富强不起来,四个现代化也就无从实现。”

2011, Vol. 1

2011, Vol. 1