2. 中国科学技术发展战略研究院

科学领域的性别不平等问题——主要表现为女性在科学领域的地位较低——长期以来受到学术界的关注。其中一个突出的表现就是,女性科研人员的科研产出——包括发表的科研成果数量及被引用的次数——明显低于男性。[1][2][3]为什么会出现这个现象?假设男女间的科研能力不存在生理上的差异(到目前为止,这种差异尚缺乏充分的证据支持),女性在科研活动上的时间投入应当成为研究这种现象时需要考虑的一个重要因素。譬如,一种常见的解释认为,现实生活中女性往往比男性承担更多的家务劳动和照料子女的责任,很难全力投入工作,可能是导致其科研产出较低的重要原因。[4]但由于缺乏时间投入的数据,许多研究对女性科研人员在家务劳动和科研劳动上的时间分配缺乏直接分析,而多以家庭结构变量(如是否已婚、家里是否有需抚养的未成年人或老人)作为替代。[4][5][6]

本研究将利用一项全国性的调查数据,以高校教师为研究对象,集中分析其时间利用和分配情况的性别差异问题。具体而言,将回答以下两个问题:(1)高校教师的时间分配结构是否存在性别差异?具体而言,在有可能影响科研产出的时间分配方面——科研时间、教学时间、家务劳动时间、睡眠时间和休闲时间——是否存在性别差异?(2)哪些重要因素影响了高校教师在工作时间、尤其是科研时间上的性别差异?通过回答上述问题,本研究一方面在理论上有助于从时间分配的角度理解女性科研人员的科研产出低于男性的现象,另一方面有助于为保障大学女教师的科研时间投入、改善科研环境提供实证数据支撑。

二、 文献综述国外学术界对高校教师的时间分配问题非常重视。例如,全美教育统计中心(NCES)定期开展的“全国高校教师调查”(NSOPF)就专门设计了教师工作时间分配的指标。已有的研究文献把相当的注意力放在对职称、机构类型等“制度性因素”对高校教师工作时间分配影响的分析上,例如Link等发现,正教授倾向于牺牲教学和科研时间来保障大学服务工作,而副教授则会牺牲教学时间来保障科研时间;[7]Milem等发现,尽管所有高等教育机构的教师都在不断增加科研工作时间,但增加幅度因机构类型而异——高层次大学的增加幅度更大。[8]此外,性别也被认为是影响高校教师工作时间分配的重要因素,并积累了不少研究成果。[9][10][11][12]这些研究大多基于NSOPE的调查数据,由于该数据主要集中于对高校教师工作时间的内部分配——在科研、教学、服务与行政等不同类型的工作的分配——的测量,在科研和教学工作之间进行时间分配的性别差异成为此类研究的重点,且得到了比较一致的发现:女性不仅主观上倾向于而且实际上也将更多的时间投入到教学,而男性则更倾向于而且也的确将更多时间投入到科研工作[9][10][12]。有的研究引入了职称、单位类型、家庭结构等“制度性变量”以解释这种差异,发现这些变量确实能在一定程度上解释工作时间分配上的性别差异,但却并不能对其完全解释。[12]有少数基于其它调查数据的研究探讨了工作时间之外的其它时间分配(主要是家务劳动时间)的性别差异,发现女性教师花在家务劳动时间上的时间明显高于男性,但这种性别差异被直接用于解释科研产出的性别差异,而没有被用来解释工作时间和科研时间的性别差异。[11] 这些研究的缺憾给我们留下了进一步研究的空间。

相对而言,国内关于高校教师时间分配的研究还非常少。我们认为首要的原因在于研究数据的缺乏,虽然国家统计局2008年曾做过一次全国性的居民生活时间利用调查并出版了数据统计报告,[13]部分研究者也开展了针对普通城乡居民的时间利用调查并发表了研究论文,[14][15][16]针对高校教师这一特定职业群体时间分配的实证调查数据却十分缺乏。目前仅见的一项实证研究是沈红等人利用2007年“变革中的学术职业国际调查与研究——中国大陆”(CAP-China)调查数据完成的。该研究的研究设计与NSOPE类似,只测量了高校教师工作时间的内部分配,研究结论与国外相关研究也基本一致:与低职称相比,高职称教师工作时间更长;与一般大学相比,高层次高校教师工作时间更长,科研时间比例更高,教学时间比例更低。在整个研究中,性别差异只是作为诸多影响因素之一进行了分析,研究发现:与男教师相比,女教师工作时间更短,科研时间比例更低,教学时间比例更高。[17]

基于上述已有的研究基础,本文将利用一项有代表性的抽样调查数据,集中探讨高校教师时间分配的性别差异及其影响因素问题。与以往的研究不同,本文使用的数据同时测量了工作时间(科研、教学及其它)和非工作时间(睡眠、家务劳动、休闲娱乐等)的分配,使得我们能够探讨非工作时间分配的性别差异对工作时间分配的性别差异的影响,尤其是以往研究非常关心的家务劳动时间对工作时间的挤占问题。

三、 数据、变量和方法 1. 数据来源本文的数据来自于中国科协调宣部委托中国科学技术发展战略研究院于2011年10-11月完成的“我国科技工作者的时间利用状况调查”。该调查依托中国科协分布在全国的494个调查站点单位(其中大学、科研院所、医院、企业和普通中学等机构单位站点347个,行政区县和高新技术园区等区域性站点147个),向随机抽取的10940名科技工作者发放了自填式问卷。共回收个人有效问卷10285份,有效回收率达94%。我们从上述总样本中挑选出高校教师(必须有教学任务)样本2176人作为分析对象,其中男性1356人(62.3%),女性820人(37.7%),分布在全国范围的60所大学中(样本构成见表 1)。需要说明的是,由于该调查的对象只针对自然科学领域的科技工作者,本文的结论也只适用于自然科学领域的高校教师群体。

| 表 1 样本构成与控制变量统计描述 |

(1) 时间分配变量

时间分配变量包括工作和非工作时间两大类,共14项。具体测量方法是询问受访者在调查前一日花在各类活动上的时间,均为连续变量,单位为小时。具体包括:

工作时间共10项,包括:a、科研/研发工作时间;b、教学及学生管理时间;c、医疗业务工作时间;d、其它业务工作时间;e、社会服务活动时间;f、单位政治学习和党团活动时间;g、单位其它行政事务时间;h、与工作相关的公关应酬时间;i、学习培训和提升自我活动的时间;j、其它工作学习时间。“工作总时间”包括了上述所有工作学习活动时间。

非工作时间共4项,包括:a、睡眠时间(包括午睡);b、家务劳动时间(包括照顾子女、家人及其它家务劳动);c、休闲娱乐时间(包括看电视、听音乐、逛街、聚会、旅游等各种休闲娱乐活动);d、上下班交通通勤时间。

本文分析的重点是工作时间中的科研时间、教学时间和工作总时间,以及非工作时间中的睡眠时间、家务劳动时间和休闲娱乐时间。

(2) 作为控制变量的个人和单位特征变量

基于以往研究发现,在分析模型中纳入下属变量作为控制变量,包括性别、年龄(连续变量)、婚育(分未婚、已婚无子女、已婚有子女等3类)、教育水平(分大专及以下、本科、硕士、博士等4类)、职称(分无职称、初级、中级、副高、正高等5类)和机构类型(分985高校、211高校、其他部属高校和其他地方高校等4类)。

3. 分析策略本文利用常规线性回归模型(OLS),采取逐步分层回归的方式,考察工作时间和科研时间的性别差异及其影响因素。

具体步骤如下:首先,分别以工作总时间和科研时间为因变量构建基准模型。基准模型的自变量是性别,并纳入年龄、学历、婚育、职称和机构类型变量等作为控制变量——这些变量都是以往研究发现对时间分配产生影响但又不是本文关注的影响因素的变量。然后,在基准模型的基础上分别引入教学时间、睡眠时间和家务劳动时间变量,以观察这些变量是否在性别和工作总时间/科研时间之间发挥了中介效应(moderate effect)。

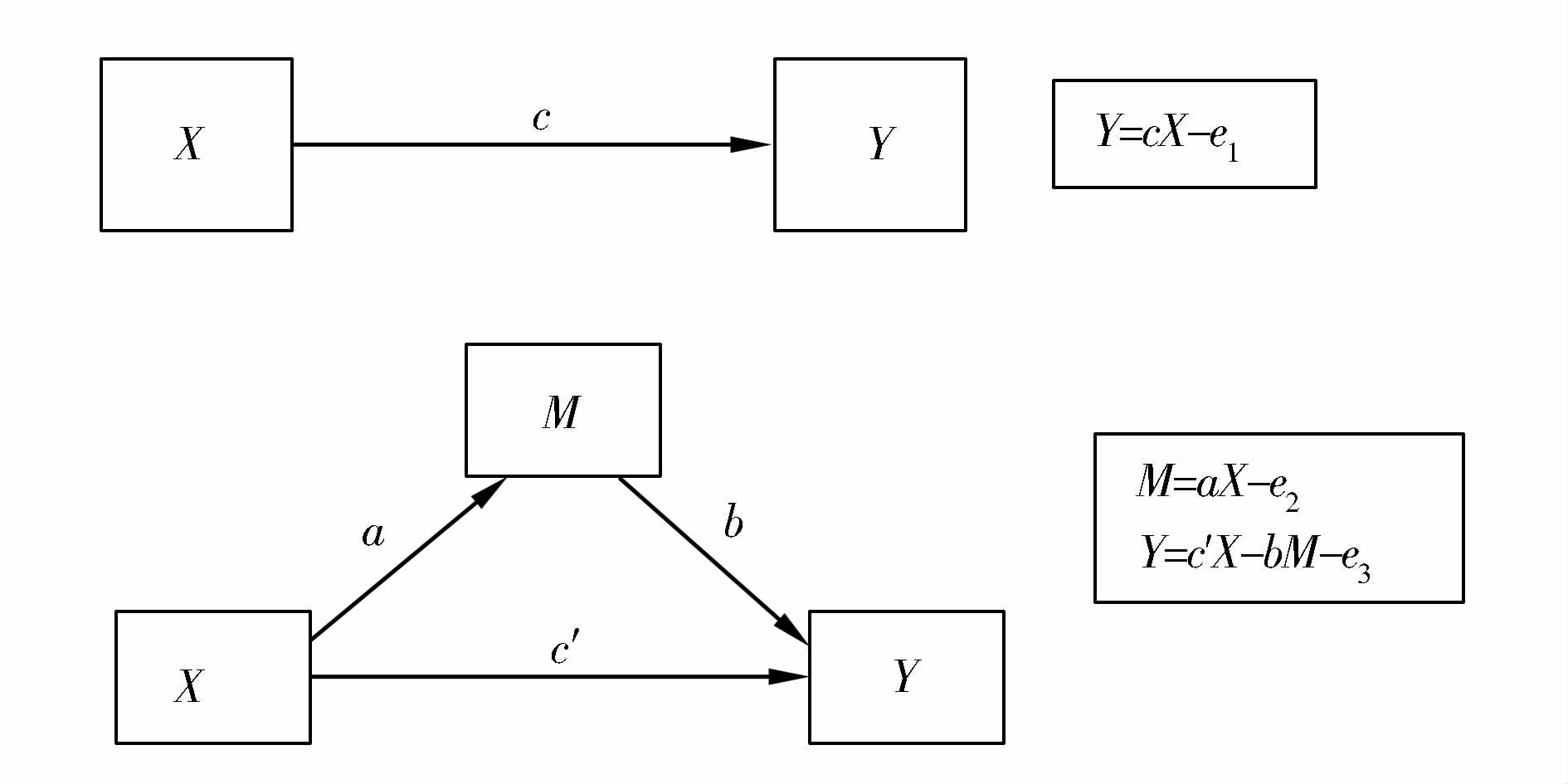

对中介效应的分析方法简要介绍如下:在图 1中,上图中的自变量X作用于因变量Y,路径系数为c。由于不涉及第三个变量,所以c代表自变量作用于因变量的总效应。下图中的a代表自变量X作用于中介变量M的效应,b表示中介变量M作用于因变量Y的效应,ab为中介效应也称间接效应。c’代表考虑或控制中介变量M后,自变量X作用于因变量Y的直接效应。上述四种系数之间的关系可以表达为c = ab + c’,在回归模型中,ab = c-c’。目前中介效应的检验方法分为三类,包括依次检验法(也译为因果步骤法)、系数乘积法和系数差异法。本文采用较为流行的系数乘积法中的Sobel检验法对中介效应进行检验并计算出中介效应占总效应的比例。[18]

|

图 1 中介效应示意 |

表 1描述了男女高校教师各自在年龄、婚育、学历、职称和机构类型上的分布情况。既是对样本构成也是对控制变量的统计描述。如表所示:第一,高校女教师的平均年龄比男性低近3岁;第二,高校女教师中未婚和已婚无子女比例均高于男性,而已婚有子女比例低于男性;第三,高校女教师中博士和本科比例低于男性,而大专及以下和硕士比例高于男性;第四,高校女教师中无职称、初级和中级职称的比例均高于男性,而副高和正高的比例低于男性;第五,高校女教师中985和211重点院校的比例低于男性,其他部属高校的比例相当,其他地方高校的比例高于男性。后三点发现显示,在高校中女性占据的结构性位置确实普遍低于男性,这与以往的多数研究发现是一致的。[3][12]

2. 高校教师时间分配状况的性别差异表 2描述了男女高校教师各自在6项活动上的时间投入。如表所示:第一,高校女教师每天平均工作6.92个小时,比男性同行少1.08个小时;①第二,高校女教师日平均科研时间为2.09小时,比男性同行少0.73个小时;第三,高校女教师日平均教学时间为2.41个小时,比男性多0.29个小时;第三,女教师日平均睡眠时间为7.64小时,比男性多0.15个小时;第四,女教师日平均家务劳动时间为2.85小时,比男性多1.38个小时;第五,女教师日平均休闲时间为1.41个小时,与男性相当。

①“调查前一日”包括了周末。如果只计工作日,高校教师的工作时间将更高:女教师工作日平均每天工作7.81小时,男性为8.76小时。

| 表 2 时间分配变量的描述统计(小时/天) |

在上述6种时间分配变量中,除休闲娱乐时间外,其他时间的男女均值差异检验结果均为统计显著,说明男女教师在时间分配模式上确实存在明显差异。但这只是在没有控制其它变量情况下的简单均值比较。接下来我们分别以工作总时间和科研时间为因变量,通过引入控制变量看这种性别差异是否仍然存在;在此基础上进一步引入其它时间变量,探讨他们对工作时间和科研时间性别差异的中介效应。

3. 以工作总时间为因变量的多元回归分析表 3是以工作总时间为因变量的多元回归分析。其中,模型1是包括了控制变量的基准模型。结果显示,在控制了年龄、婚育、学历、职称和机构类型的情况下,总工作时间的性别差异仍然显著存在,女教师平均每天的工作时间比其男性同行少0.765小时。此外还可看到:年龄对高校教师的工作总时间没有影响;在教育水平方面,工作时间随教育水平的上升而显著增加;在职称方面,拥有高级职称的教师工作时间显著高于职称较低的教师;在所属机构类型方面,是否隶属重点高校对教师的工作总时间没有显著影响;在婚育方面,是否结婚和生养孩子对工作总时间也没有显著影响。

| 表 3 以工作总时间为因变量的多元线性回归分析 |

模型2在模型1的基础上引入睡眠时间变量。由于女性的平均睡眠时间高于男性,而睡眠和工作时间可能相互挤占,因此我们假设睡眠时间在性别和工作总时间之间发挥着中介作用:男女教师的工作时间差异在一定程度上源于他们在睡眠时间上的差异,女性工作时间相对较少可能是因为她们睡眠时间更多。模型结果显示,在控制了其他变量后,睡眠时间对工作时间确实有显著的负作用,且随着睡眠时间的引入,性别的回归系数由原来的0.765降为0.642,但仍然显著。这说明睡眠时间的性别差异可能消减了一部分的工作时间性别差异,但男女间工作时间仍然存在显著差异,需要寻找更强有力的中介变量进行解释。

模型3在模型1的基础上引入家务劳动时间变量。由于女性的平均家务劳动时间比男性多近一倍,而家务劳动又被认为是侵占工作时间的重要因素,我们假设男女不平衡的家务劳动分配是影响他们工作时间差异的重要因素。换言之,女性的工作时间比男性少可能是因为她们承担了过多的家务劳动。模型结果所示,在控制了其他影响变量后,家务劳动时间对工作时间有显著的负作用,且随着家务劳动时间变量的引入,性别的回归系数由原来的0.642降为0.138,更为重要的是工作时间的性别差异不再显著。这意味着家务劳动时间的性别差异能够完全解释在控制年龄、学历、婚育、职称和机构类型的情况下仍然显著的工作时间的性别差异。

表 4对睡眠时间和家务劳动时间在性别与工作时间之间的中介效应进行了统计检验,结果显示这种中介效应确实是显著存在的。其中,睡眠时间的中介效应占到工作时间性别差异总效应的17.3%,家务劳动时间的中介效应更高达61%。

| 表 4 性别与工作总时间之间的中介效应分析 |

表 5是以科研时间为因变量的多元回归分析。模型4是包括了控制变量的基准模型,结果显示在控制了各主要控制变量的情况下,科研时间的性别差异仍显著存在,在年龄、婚育、学历、职称和机构类型等条件都相同的情况下,女教师平均每天的科研时间比其男性同行少0.412小时。年龄、婚育对科研时间均没有显著影响,教育水平、职称和机构类型对科研时间有显著影响,其影响方向与以往的多数研究一致。[7][8][17]

| 表 5 教学时间、睡眠时间和家务劳动时间对科研时间的回归分析 |

模型5在模型4基础上引入教学时间变量。由于女性的平均教学时间高于男性,而以往的研究发现教学和科研时间存在相互挤占关系,因此我们假设教学时间的性别差异是造成男女科研时间差异的原因之一:女性科研时间少于男性在一定程度上是因为她们的教学时间较多。模型结果显示,教学时间对科研时间有显著的负作用,且随着教学时间的引入,性别的回归系数由原来的0.412降为0.350,但仍然显著。这说明教学时间的性别差异可能消减了一部分的科研时间差异,但其消减作用需要进一步的检验,而且我们还需要寻找更强有力的中介变量解释。

模型6在模型4基础上引入睡眠时间变量。同样,我们假设女性较多的睡眠时间是造成其科研时间少于男性的原因之一。模型结果显示,睡眠时间对科研时间的确有一定的挤占效应。睡眠时间变量的引入使得性别变量的回归系数有所降低,但降低幅度较小,其对科研时间性别差异的中介作用是否存在需要进一步的检验。

模型7在模型4基础上引入家务劳动时间变量。我们假设男女不平衡的家务劳动是导致女性科研时间少于男性的重要原因,换言之,女性的科研时间少于男性是因为她们承担了更多的家务劳动。模型结果显示,家务劳动时间对科研时间有显著的负作用,而且随着家务劳动的引入,性别的系数急剧下降,且变得不再显著。这意味着家务劳动时间的性别差异几乎完全解释了在控制年龄、学历、婚育、职称和机构类型的情况下仍然显著存在的科研时间的性别差异。

表 6对教学时间、睡眠时间和家务劳动时间在科研时间性别差异中的中介作用进行了统计检验,结果显示睡眠时间的中介作用没有通过检验,意味着男女在睡眠时间上的差异不能解释他们在科研时间上的差异。教学时间和家务劳动时间通过了检验,其中,教学时间的中介效应占到科研时间性别差异总效应的10%,家务劳动时间的中介效应达到33.6%。

| 表 6 性别与科研时间之间的中介效应分析 |

本文利用一项有代表性的抽样调查数据,分析了我国高校教师在时间分配上的性别差异。结果显示,我国高校教师的时间分配结构的确存在明显的性别差异。具体而言:在工作时间方面,与男性相比,女性的工作总时间更少,科研时间也更少,但教学时间更多;在非工作时间方面,女性的家务劳动时间更多,睡眠时间也更多,休闲娱乐时间与男性差别不大。在控制了年龄、学历、婚育、职称和机构类型等变量后,上述差异仍然显著。这些发现与以往的多数研究结果基本吻合。

与以往研究不同的是,本文还探讨了各种时间之间的关系,尤其是其它时间对工作时间和科研时间的性别差异的解释作用。以往的研究在解释这种差异时,更多强调男女教师在职称、机构类型等“结构性因素”上的差异,[12]本文则发现这些变量并不能完全解释工作和科研时间的性别差异,其它时间分配、尤其是家务劳动时间分配的性别差异表现出更强的解释力。具体而言:睡眠时间的差异对工作总时间的性别差异有一定解释力,但对科研时间的性别差异没有解释力;教学时间的差异对科研时间的性别差异也表现出一定解释力,但解释力最强的是家务劳动时间的性别差异,它的引入几乎可以完全解释工作和科研时间的性别差异。简言之,女性之所以在工作总时间和科研时间上投入低于男性,很大程度上是因为她们在家务劳动上投入的时间过多。上述发现可以引申出两个有价值的结论:第一,普通人群中普遍存在的“男主外、女主内”的性别角色分工在高校教师这样的“精英群体”中也普遍存在;[11]第二,对高校教师群体而言,家庭内部不平等的性别分工延伸并影响着职业领域的性别不平等。

但本文在回答了上述工作和科研时间性别差异谜语的同时,也提出了需要进一步回答的问题:为何女性的家务劳动时间高于男性?为何女性的教学时间也高于男性?为何家务劳动时间更多地挤占了女性的科研时间而非教学时间?一种可能的解释是,家务劳动的性别分工仍受到传统性别分工模式的强烈影响,当女性需要牺牲工作时间来保证更多的家务劳动时,她们更多选择牺牲科研而非教学时间。但女性为何要做出这种“重教学、轻科研”的选择呢?一种观点认为这是由于教学和科研工作的性质不同使然:教学工作一般属于刚性任务,一旦排课计划下达必须按时完成,而科研工作则是一种弹性任务,虽然成果少不利于职称评定,但年度考核时往往只要满足基本要求就能顺利过关;此外,教学工作的时间安排一般比较固定,而且可以事先安排,更受有家务劳动负担的女性青睐,而科研活动由于在时间安排上有更强的不确定性,容易成为其它时间挤占的牺牲品。[12]另一种观点则认为,不同的时间分配模式代表着不同的人生价值观和职业发展规划,女性之所以不选择科研工作或许是因为对科研成就的追求动机低,很多女性之所以选择高校教师这一职业可能就是看重其灵活自由的工作时间,使得自己能够更好的照顾家庭和孩子。对于这些解释,未来的研究需要进一步的实证检验。但无论如何,女性面临的“偏教学、轻科研”的时间分配模式的确不利于她们的事业发展尤其是学术生涯的爬升。众所周知,在高校的职称评定过程中,科研是最为重要的评价标准。在这种规则下,教学质量好但科研产出不足的女教师难以在高级职称的竞聘中获胜,低职称的教师又往往承担更多的教学任务,从而导致女性陷入于这种恶性循环之中。

此外,本文还有一个有趣的发现就是,婚育对高校教师的工作总时间和科研时间的影响都不显著。这意味着结婚和生育并不必然影响女性的工作和科研时间投入,具体要看家务劳动的多少,后者才是更直接的影响因素。比如,有些已婚女性的配偶也承担了家务劳动,有些已婚家庭将大部分家务劳动委托给保姆或老人。事实上,本文的这一发现有助于在时间分配层面解释,为何以往关于婚育对女性科研产出影响机制的讨论一直存在分歧。一些研究认为,由于女性不成比例地承担了人类再生产的责任,投入在科研上的时间和精力比男性少,导致科研成果少。[3]但也有研究结果表明,婚姻和抚养孩子与科研产出没有直接关系,不能将女性科学家相对较低的成果完全归咎为职业进步和家庭责任冲突的结果。[4]本文认为正是由于婚育并不必然影响女性的工作时间和科研时间,因此,如果直接以婚育或家庭结构作为解释变量而不考虑具体的时间变量,就会导致这种相互矛盾的结论和发现。总而言之,本文认为时间分配应该成为今后科研产出研究的重要分析视角之一。与婚姻和生育这种相对间接的测量相比,时间分配是更加直接的解释机制。

2. Chinese Academy of Science and Technology for Development

| [1] | Cole Jonathan R., Zuckerman Harriet. The Productivity Puzzle: Persistence and Change in Patterns of Publication of Men and Women Scientists. Advances in Motivation and Achievement, 1984(2): 217-258. |

| [2] | Zuckerman H. The careers of men and women scientists: a review of current research, In B.S. Dix (M), Women: Their underrepresentation and career differential in Science and Engineering. Washington D.C.: National Academy Press, 1987. |

| [3] | Xie Yu, Shauman Kimberlee A. Sex Differences in Research Productivity: New Evidence about an Old Puzzle. American Sociological Review, 1998(6): 847-870. |

| [4] | Cole Jonathan R., Zuckerman Harriet. Marriage. Motherhood and Research Performance in Science. Scientific American, 1987(25): 119-125. |

| [5] | Hamovitch W., Morgenstern R. D. Children and the Productivity of Academic Women. Journal of Higher Education, 1977(XLVII): 633-645. |

| [6] | Sax L. J., Hagedorn L. S. Faculty Research Productivity: Exploring the Role of Gender and Family-Related Factors. Research in Higher Education, 2002(43): 423-446. |

| [7] | Link Albert N., Swann Christopher A., Bozeman Barry. A time allocation study of university faculty. Economics of Education Review, 2008(27): 363-374. |

| [8] | Milem Jeffrey F., Berger Joseph B., Dey Eric L. Faculty Time Allocation: A Study of Change over Twenty Years. The Journal of Higher Education, 2000(71): 454-475. |

| [9] | Allen Henry L. Faculty Workload and Productivity: Ethnic and Gender Disparities. in the NEA, 1997: 25-42. |

| [10] | Bellas M. L., Toutkoushian R. K. Faculty Time Allocations and Research Productivity: Gender, Race, and Family Effects. The Review of Higher Education, 1999(22): 367-390. |

| [11] | Suitor J. Jill, Mecom Dorothy, Feld Ilana S. Gender, household labor, and scholarly productivity among university professors. Gender Issues, 2001(19): 50-67. |

| [12] | Winslow Sarah. Gender Inequality and Time Allocations among Academic Faculty. Gender and Society, 2010(24): 769-793. |

| [13] | 国家统计局社会和科技统计司编. 中国人的生活时间分配. 北京: 中国统计出版社, 2010. |

| [14] | 王琪延. 中国城市居民生活时间分配分析. 社会学研究, 2000(4): 86-97. |

| [15] | 王雅林主编. 城市休闲:上海、天津、哈尔滨城市居民时间分配的考察. 北京: 社会科学文献出版社, 2003. |

| [16] | 句芳. 我国中部地区农户劳动时间利用研究:以河南省为例. 北京: 中国农业大学出版社, 2009. |

| [17] | 沈红, 谷志远, 刘茜. 大学教师工作时间影响因素的实证研究. 高等教育研究, 2011(9): 55-63. |

| [18] | 方杰, 张敏强, 邱皓政. 中介效应的检验方法和效果量测量:回顾与展望. 心理发展与教育, 2012(1): 105-111. |

2014, Vol. 4

2014, Vol. 4