《新一代人工智能科技产业发展报告》显示,中国人工智能企业近800家,数量位居全球第二,其中,应用型企业占比72.8%,基础型企业占比3.4%,技术型企业占比23.8%。斯坦福大学发布的《人工智能索引报告》显示,中国论文数量全球领先,但在引用量上美国仍占据首位。缺少重大原创研究成果,在基础理论研究、核心算法研究等方面尚且不足,产业生态圈和产业链并不完善,这些都极大地限制并制约着中国的人工智能产业的发展。因此,如何发挥政府的引导和支持作用,推进人工智能产业快速高质量发展,并应对其引发的技术、经济、社会、政治领域颠覆性变革,具有重要的战略意义。

促进人工智能产业的发展需要各级政府共同积极应对新的治理挑战,形成中央政府作为创新政策扩散主体、各级地方政府作为政策响应主体的治理体系。中央政府在地方政府政策创新、扩散的过程中发挥主导和示范作用,地方政府学习并落实中央政策,结合自身实际,积累政策创新经验,形成央地互动,推动政策不断创新与变迁。[1]2017年3月,“人工智能”写入中国《政府工作报告》;同年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》(以下简称《规划》),人工智能产业发展进入到国家战略阶段,成为战略性新兴产业和《中国制造2025》重点发展领域。在中央政策的引导下,各地方政府人工智能产业政策也进入爆发期,省市层面出台了多个人工智能发展规划。学者们也对此展开了研究,汤志伟从政策工具和创新价值链两个维度对地方人工智能产业政策进行分析,发现地方政府供给型政策工具使用最多。[2]吕文晶对国家层面人工智能产业政策进行分析,认为需增加更多面向商业化阶段的政策。[3]袁野对我国人工智能人才政策进行量化评估,认为人才供给政策保障更为充足,人才软环境建设则相对不足。[4]在政策对比研究方面,如中美人工智能产业政策在政策主体、工具和目标的差异,[5][6]中外人工智能政策研究的热点和趋势的对比研究等。[7]产业治理研究方面,探讨了公共管理工具如何应对人工智能产业发展带来的技术变革和社会变化等。[8]

随着人工智能产业的发展,对人工智能的政策研究已成为学者们关注的重点问题,但目前有关中国人工智能产业政策的研究有待深化。一方面,政策工具等分析工具使用不足,人工智能作为新兴产业,产业链条相对薄弱,结合创新价值链的产业政策分析可能难以揭示政策工具的深层作用目标和作用功能;另一方面,现有研究大多分别探讨中央和地方政府的人工智能产业政策,或中外的人工智能产业政策对比,对于中央和地方政策间的对比和协同缺乏关注,研究结论缺乏对央地政策体系布局和联动效应的参考意义。中央和地方政府在当前政策制定中采取了哪些方式,发挥了哪些功能?央地政策有何异同?未来产业规划应有哪些侧重?综上,本文以中央和地方人工智能产业政策为对象,建立政策“工具-功能”二维分析框架,分析央地产业政策工具和政策功能分布,描绘政策“工具-功能”视角下的央地人工智能产业政策体系整体图景,为未来人工智能产业政策的制定提供参考。

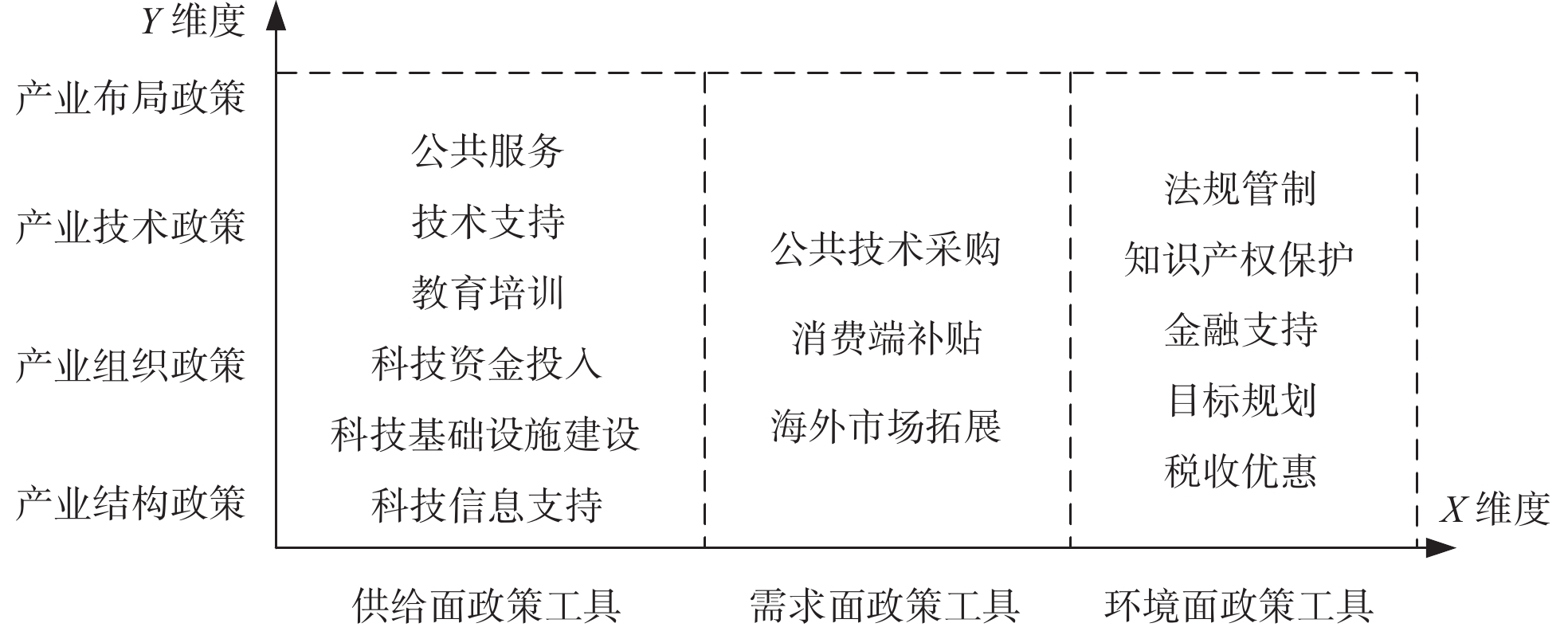

二、分析框架 1. X维度:政策工具随着公共管理主体逐渐多元化、公共政策逐渐复杂,政策工具成为政策研究的有力工具。产业政策是一套复合的政策体系,其中政策工具是组成政策体系的基本元素,是实现政策目标的手段,[9]是在产业发展过程中发挥作用的方式。[10]学者们对于政策工具有不同的分类,约瑟夫·斯图尔特(Joseph Stewart)等概括了两种政策工具途径,通过命令和控制的途径,以及通过市场化的途径。[11] 迈克尔·豪利特(Michael Howlett)等将政策工具分为自愿型工具、强制型工具和混合型工具三类。[12]最有代表性的是罗伊·罗斯韦尔(Roy Rothwell)和沃尔特·泽格维尔德(Walter Zegveld)的分类方法:根据政策工具影响层面的不同,将政策工具划分为供给面、需求面和环境面三类。其中供给面表现为对产业的推动力,需求面表现为对市场需求的拉动力,环境面起到间接影响产业发展的作用。[13]为深入剖析人工智能产业政策的作用方式,本文使用政策工具作为分析框架中的X维度,选取Rothwell和Zegveld的分类方法,从供给面、环境面和需求面三方面进行分析,并根据人工智能产业政策的特点,结合专家访谈和企业调研,建立政策工具的子维度,如图1所示。

其中,供给面政策工具指政府通过对人才、资金、技术等创新要素的供给推动产业的发展,增加政府对企业的创新支持;[14]需求面政策工具是指政府通过降低市场进入阻力、引导用户消费、帮助企业扩张销售市场、提高创新利润拉动产业发展;[15]环境面政策工具指政府通过金融、税收、法律法规、行业管制等影响产业发展环境,间接影响并促进新产品、新技术、新服务和新功能的开发。[16]

|

1 人工智能政策“工具-功能”二维分析框架 |

政策工具代表政策所采取的方式和手段,政策功能即政策工具所要达到的目标。[17]合理的产业政策应面向产业需求,引导产业创新发展方向,优化产业资源配置,规划产业技术路线,创造有利于产业创新的环境条件,[18]形成相互协调、相互依赖、相互促进的不同层面和类型政策构成的功能耦合系统,发挥效用,实现政策预期功能。[19]每一类政策工具并非仅仅影响某一个产业发展维度,还可能对其他维度也产生影响。[20]如目标规划,既可以对产业技术发展产生影响,也可以对产业布局产生影响。因此,本文在分析框架中加入Y维度——政策功能。关于政策功能的分类,吕文晶按照技术创新过程对政策功能将其划分为科学研究政策、产业化政策和商业化政策。[3]徐媛媛将政策功能具体为传达政府政策规划的愿景、沟通消除政策争议、解决特定公共问题、提升政府执政形象四方面。[21]因人工智能产业在中国尚属发展中阶段,因此本文参考周城雄对战略性新兴产业政策功能的划分,[22]从产业结构、产业组织、产业技术和产业布局构建Y维度(见图1)。

其中,产业结构政策是规划产业演进目标,推进人工智能产业项目、基地、人才统筹,推动产业结构的合理演进,解决“要做什么”的问题;[23]产业组织政策是为了解决资源利用问题,实现规模经济和专业化协作,形成遵循市场规律、坚持应用导向、突出企业主体地位的产业组织结构,解决“怎么做”的问题;[24]产业技术政策是推动技术进步,包括研发政策、新技术激励政策、新技术引进政策等,推进人工智能理论和技术实现重要进展;产业布局政策是为了解决人工智能产业在空间上的分布和组合问题,形成产业空间合理布局,发挥地区优势,促进区域内和区域间产业活动快速发展,解决“在哪做”的问题。[25]

三、人工智能产业央地政策 1. 中央人工智能政策研究(1)样本选取

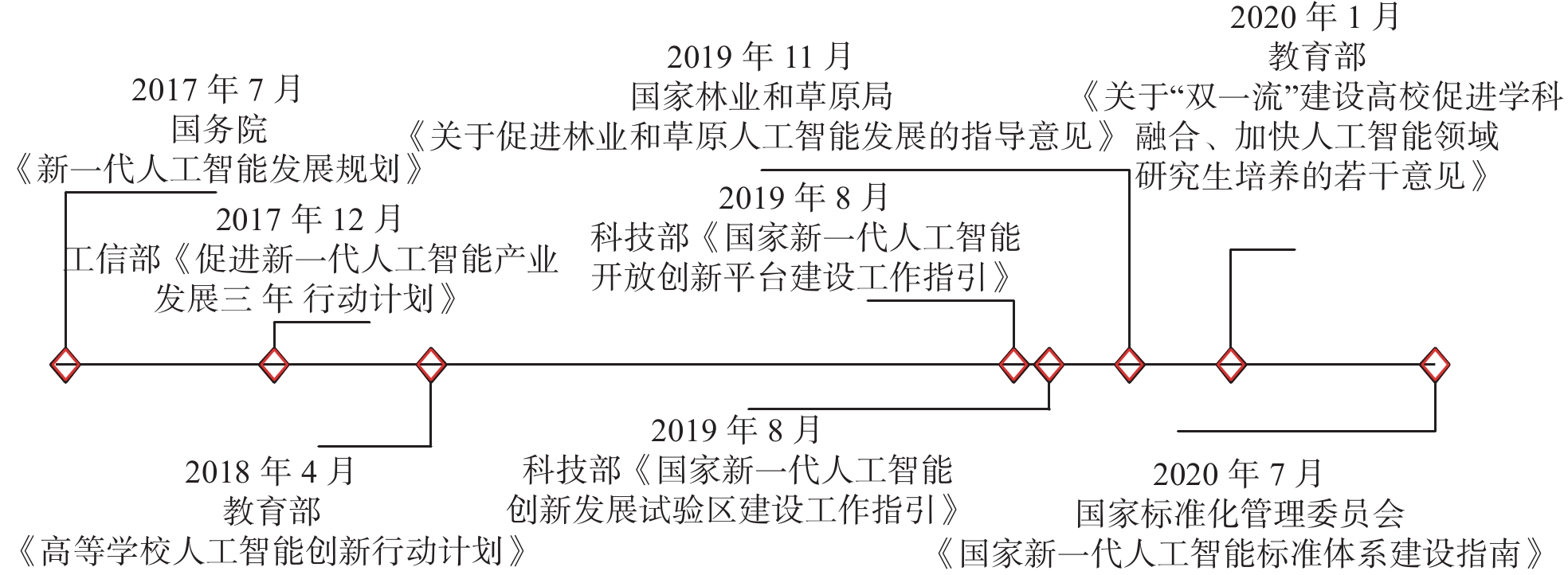

2017年国务院《规划》发布,人工智能成为经济发展大主题,以此为起点,相关指导意见和政策纷纷出台。本文以2017年7月为检索时间起点,依据公开性、权威性及相关性原则,通过中国政府网站、“北大法律”网等多种渠道收集中央政策文本(包括国务院及各部委等)。收集策略为:政策标题中必须含有“人工智能”,内容与人工智能高度相关,且现行有效。检索结果如图2所示。

|

2 中央人工智能政策时间轴 |

(2)中央政策“工具-功能”分析

在对政策文本按照“编号-章节-条款”编码后,本文根据政策“工具-功能”二维分析框架,将政策转化为具有多项政策工具、多个政策功能的半结构化面板数据共111条,分析结果如表1所示。

首先,从政策工具维度,中央政策工具使用主要是供给面(43.24%)和环境面(48.65%),对需求面政策工具使用较少(8.11%)。

供给面,较多地使用科技基础设施建设(18.9%)和教育培训(15.3%)推动产业研发活动。科技基础设施建设方面,要建设开源、服务、支撑、数据与安全检测平台等;在教育培训方面,教育部提出要采用多样化、灵活性的方式吸引和培养高端人才和双创人才,完善产业人才培养体系,建设高水平的人工智能科技智库,加强海内外学术交流、合作。

| 表 1 基于政策“工具-功能”的中央政策文本内容分析结果 |

环境面,以目标规划政策为主(36.9%)。国务院及各部委提出人工智能建设目标,如国务院提出到2025年,实现理论研究重大突破,部分技术和应用水平处于世界竞争前列;法规管制(4.5%)方面,加强人工智能产业法律、规范、监管和评估体系等;知识产权保护(2.7%)方面,建设人工智能产业标准体系和专利协同平台等,金融支持(3.6%)和税收优惠(0.9%)使用较少。

需求面,以公共技术采购为主(7.2%),包括:在教育、医疗、养老、安保等民生需求方面推动智能服务;推进智能技术在智慧政府、智慧城市、智慧社区、智慧环境等社会治理中的应用;使用智能技术全面提高公共安全保障能力,建设智能化的监测和预警系统,涉及海外机构拓展和消费端补贴较少。

根据上述子维度分析,可以发现中央政府发挥了明显的全局性和指导性作用,中央政府重视人工智能产业发展,制定产业发展规划,较多地通过科技基础设施建设、人才培养和引进、目标规划、公共技术采购等促进人工智能产业发展;但是,相关的法规管制、知识产权保护政策较少,说明现阶段人工智能产业处于发展初期,法律、规范、标准、制度等尚需进一步完善;中央政府层面科技资金投入、金融支持、税收优惠等政策相对较少。

其次,从政策功能维度分析,产业技术政策占比最多(51.35%),而后依次是产业组织政策(39.64%),产业结构政策(4.5%)和产业布局政策(4.5%)。在不同的政策功能维度,政策工具使用也有所不同。

产业结构政策方面,以目标规划为主(4.5%),各部委分别提出未来10年到30年的产业演进目标。教育部提出,到2030年,高校将成为该产业发展中的核心力量,为打造世界高水平创新中心和为产业发展提供科技和人才支撑;科技部提出2023年要建设20多个人工智能与经济社会深度融合的创新试验区,建设具有引领示范作用的人工智能创新中心。

产业组织政策方面,目标规划类工具占比最大(19.8%),其次是公共技术采购(7.2%)和法规管制(4.5%)。以企业为主体,鼓励领军企业搭建开源、开放平台,中小微企业和创新、创业人员可以基于开放平台开展研发、测试等,降低技术与资源使用门槛;以学研机构为主体,支持高校推动成果转化,加强示范性应用,鼓励、支持建设人工智能产业技术产学研创新联盟,参与重大项目实施和标准体系建设;其他主体方面,鼓励政府部门运用人工智能(Artificial Intelligence)提升业务水平和效率,支持、引导多方资本参与产业合作发展,号召媒体对人工智能新技术、新产品等及时宣传,引发全社会对于人工智能产业发展的积极性。

产业技术政策方面,占比较大的分别是科技基础设施建设(17.1%)、教育培训(15.3%)和目标规划(9.9%),说明国家层面着力从人才和基础设施等方面推进人工智能产业技术发展。技术研发政策方面,构建基础理论研究体系和关键共性技术研究体系,加强网络、计算和大数据等基础设施建设,依托一流高校,建立产学研合作创新平台,进行联合技术攻关和人才培养;技术引进政策方面,实行高端人才精准引进,尤其是急需领域的顶尖人才和团队,鼓励柔性引进,加强优秀青年人才引进;技术转化政策方面,要加强对高校重大科研成果的宣传,有关教育部门要及时报告高校在人工智能技术方面的重大突破和转化情况等。

产业布局政策方面,目标规划类工具使用为主(2.7%)。国务院提出要结合地方基础和优势,打造人工智能产业创新区,在发展潜力较大的区域探索体制机制、人才培养等方面的改革;鼓励人工智能企业与京津冀、长三角等地区合作与布局;鼓励企业开展国际合作,加快人工智能技术在“一带一路”区域推广与应用。

2. 各省人工智能政策研究(1)样本选取

本文以国务院《规划》为时间起点,在北大法宝数据库及各省政府网站、省改革与发展委员会网站、省工业与信息化网站等检索地方政策文件。收集策略为:标题中涉及“人工智能”字样且政策文件为省政府或省级部委发布,内容与人工智能高度相关,且现行有效。收集得到中国31个省级行政区(港澳台除外)中22个省级行政区发布的32份人工智能政策文件。

(2)地方政策时空扩散分析

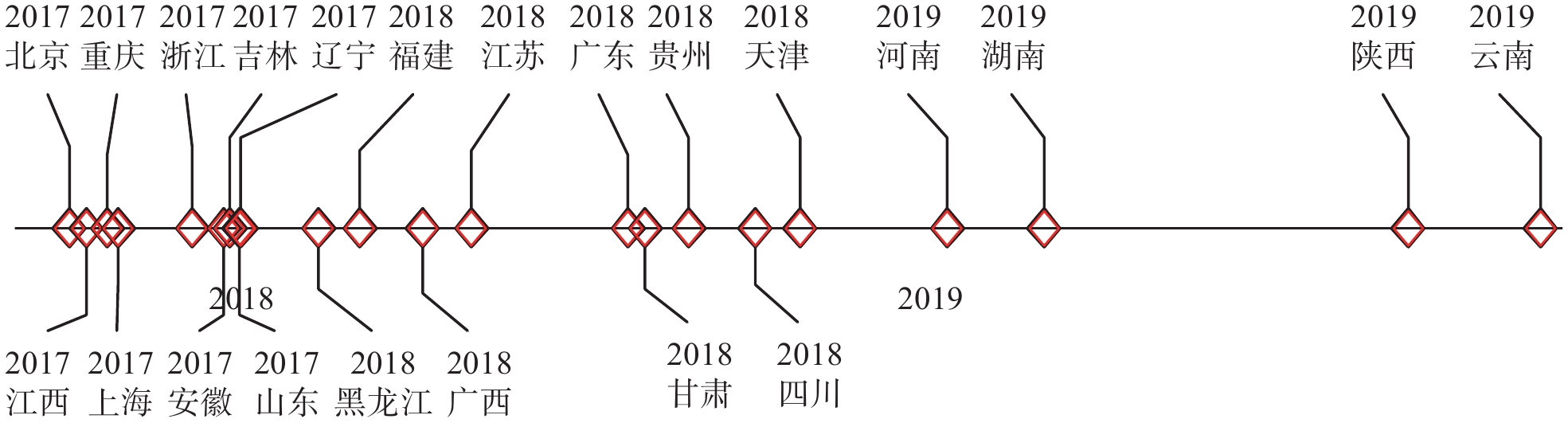

首先对地方人工智能政策时空扩散进行分析,各省级行政区限于科技、经济等发展水平,对国务院《规划》反应不同,31个省级行政区中有22个省级行政区出台人工智能产业发展规划,即中央人工智能政策的“积极采纳者”,其时空分布采纳曲线如图3所示。

|

3 地方人工智能政策时间轴 |

时间分布上,在国务院发布《规划》后,北京、重庆和上海均在同年出台了人工智能发展规划。实体经济发展进入“寒冬”的东北三省也于2017年末出台了人工智能发展规划,说明其迫切的期待新兴技术拉动地方传统产业升级和转型。随后,人工智能政策继续扩散,2018年,江苏、广东、天津等创新基础较好的城市出台了人工智能发展规划,2019年,河南、湖南、陕西、云南也发布了人工智能发展规划。

空间分布上,人工智能政策范围也在不断扩大,2017年北京、重庆、上海均较早的出台人工智能发展规划,分别带动了之后的东北(黑龙江、吉林、辽宁),西部(甘肃、贵州、四川等)及东部沿海一带(浙江、福建、江苏、广东等),并不断地向内陆扩展,体现出一定的政策邻近效应,并逐渐形成全国性的人工智能产业政策体系。

(3)地方政策“工具-功能”分析

与中央政策文本的处理方式一样,本文对地方政策文本进行编码、分析,共得到372条数据,分析结果如表2所示。

| 表 2 基于政策“工具-功能”的地方政策文本内容分析结果 |

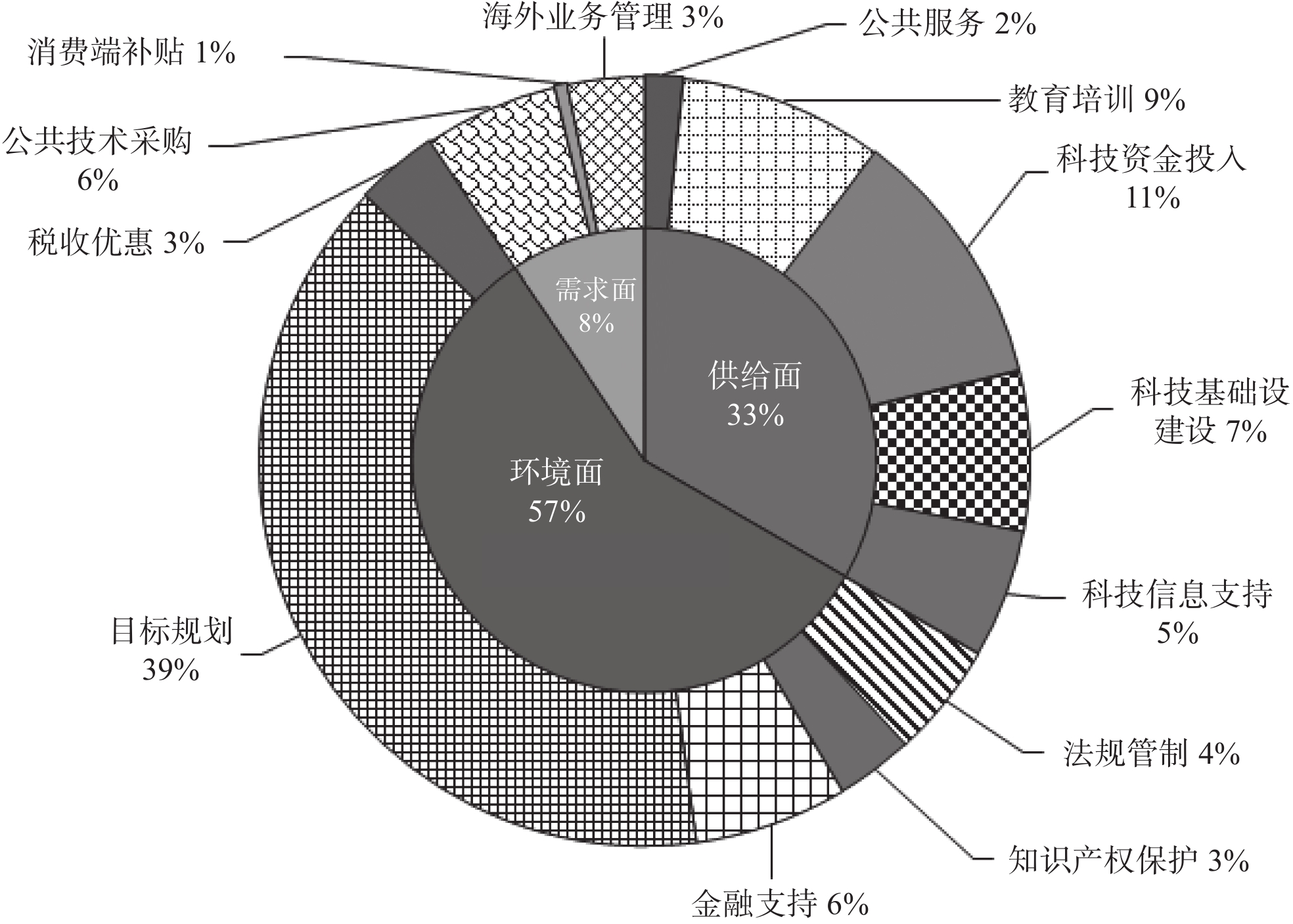

首先,从政策工具维度分析,如表2可见,地方政府较多的使用环境面政策工具(57.26%)和供给面政策工具(33.33%),需求面政策工具使用较少(9.41%)。

供给面,科技资金投入(11.02%)和教育培训(8.6%)占比较多,如天津市强调要利用各类财政资金,充分发挥100亿元智能制造专项资金的作用;其次是科技基础设施建设(6.72%)和科技信息支持(5.38%),如广东省要建设大数据基础设施,加快5G、北斗、物联网、工业互联网等一体化天地信息网络设施建设等;供给面政策工具中占比较少的是公共服务(1.61%)。说明当前阶段地方政府较多的通过资金投入、人才引进和培养、科技基础设施建设等来推动人工智能产业发展。

环境面,目标规划占比最高(39.24%),各地方政府提出人工智能产业发展战略目标,如福建省提出到2025年,显著提升人工智能产业的国际竞争力,建设产业应用示范区域;其次是金融支持(6.45%)、法规管制(4.84%),如上海市提出要发挥政府性融资担保基金更大作用,加强政府对企业的信用担保力度,引导金融机构设立专项信贷,云南省提出实施问责监控双重监管系统等;税收优惠(3.49%)和知识产权保护(3.32%)占比较少。说明中国地方政府重视人工智能产业的发展,明确的制定产业未来发展规划,并且注重改善人工智能产业的融资、贷款等金融环境以及完善覆盖人工智能产业标准、技术、安全等制度体系,通过环境面政策工具影响产业发展。

需求面,公共技术采购(5.65%)占比最高,如山东省提出要推动政府部门和国有企业运用人工智能技术提升业务效率和服务水平,推动AI+交通物流、AI+教育、AI+医疗等方面的应用,引领示范应用;其次是海外市场拓展(3.23%),如湖南省鼓励企业以人工智能、智能汽车为入口,融入全球创新产业体系;需求面政策工具中占比最少的是消费端补贴(0.54%)。这一比例说明中国人工智能产业仍需要政府引导和实施示范工程、推动本地企业建立海外业务等拉动市场,激发社会和市场对人工智能领域的热情和信心。

其次,从政策功能维度分析,根据上表统计结果,产业组织政策占比最多(48.66%),其次是产业技术政策(37.37%),较少的是产业结构政策(8.06%)和产业布局政策(5.91%)。在不同的政策功能维度,政策工具使用也有所不同。

在产业结构政策方面,目标规划政策工具占比较多(8.06%)。如贵州省提出推动人工智能与实体经济深度融合,数字经济年产值增长20%;山东省提出围绕人工智能、大数据等领域建设5家全国领先的科创中心。说明地方政府产业结构政策的重点在于调整产业发展结构,优先发展人工智能产业,并规划产业演进目标。

在产业组织政策方面,目标规划(16.4%)、科技资金投入(9.14%)、金融支持(5.65%)和公共技术采购(5.38%)政策工具占比较大。企业方面,北京市对企业的测试费用给予补贴,最高补贴可达300万元;学研机构方面,福建省对学研机构重大人工智能项目研发、平台建设、高层次人才引进培养等给予支持;金融机构方面,贵州省成立人工智能投资基金,引导社会资本建立多层次多主体的投资体系,安徽省引导省级投资基金大力支持人工智能产业发展;政府机构方面,上海市鼓励政府及应用场景单位订购、使用具有推广前景的人工智能创新产品。说明地方政府在“怎么做”的问题上,大多已制定了中长期发展规划,并采取财政和金融手段促进产业发展。

在产业技术政策方面,目标规划(9.68%)、教育培训(8.33%)和科技基础设施建设(5.91%)政策工具使用较多。技术研发政策,如吉林省推进人工智能基础设施体系,建设工业互联网、一体化天地信息网络、大数据信息数据库等;技术引进政策,如天津市的“引智引企”工程瞄准产业链关键和薄弱环节的核心技术,精准引进高端产业人才和相关领域的龙头企业,贵州省构建了平台、活动、项目、海内外联动的立体引才网络等;技术转化政策,如北京市对于拥有国际领先的核心技术或人才团队,对其成果转化项目优先给予政府股权投资支持,联合创新基金和社会资本,协同相关单位,共同推进人工智能科技成果转化。说明地方政府在产业技术方面,注重人才引进和培养,建设新型基础设施,更好地激发人才活力、打破创新体制机制障碍方面仍需进一步探讨。

在产业布局政策方面,目标规划政策工具使用最多(5.11%),如上海市要建设“徐汇滨江-漕河泾-闵行紫竹”国家级人工智能产业创新带;江苏省建设“两中心、三片区、一示范”的人工智能产业空间布局。说明地方政府正在加快布局当地人工智能产业,结合本地区域优势,形成产业集聚空间格局,打造人工智能创新高地。

3. 央地人工智能政策对比分析(1)央地政策“工具-功能”分布对比

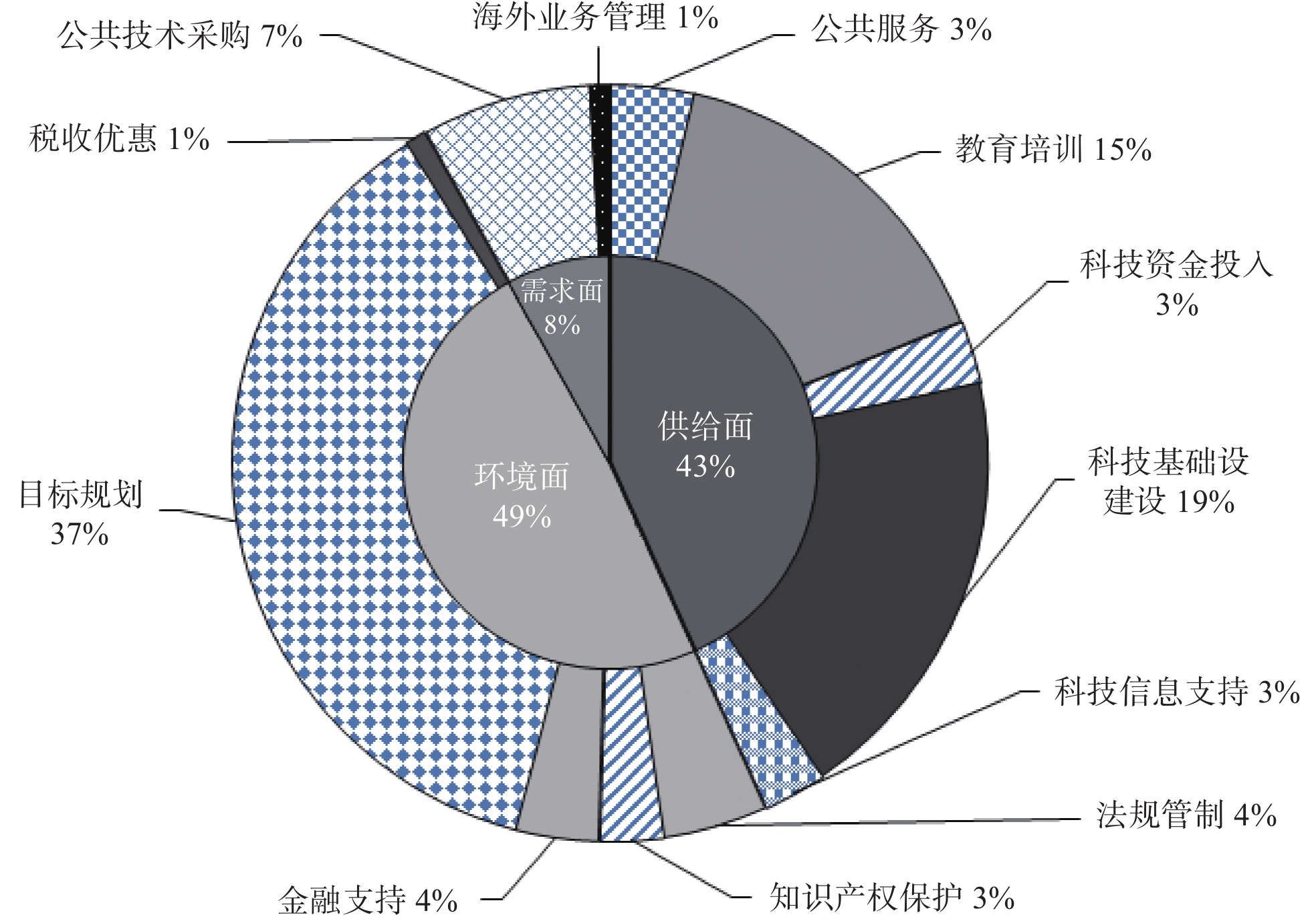

央地政策工具分布如图4、图5所示。央地政策工具均是环境面>供给面>需求面。供给面对比显示,中央供给面工具以教育培训(15%)和科技基础设施建设(19%)为主,地方供给面工具还使用了较多的科技资金投入(11%)和科技信息支持(5%)。环境面对比分析显示,央地均以目标规划类政策工具为主,人工智能产业的法律法规、金融和税收等政策较少。需求面对比分析显示,央地均是公共技术采购类政策工具占比较大,消费端补贴较少。

|

4 中央政策工具分布图 |

|

5 地方政策工具分布图 |

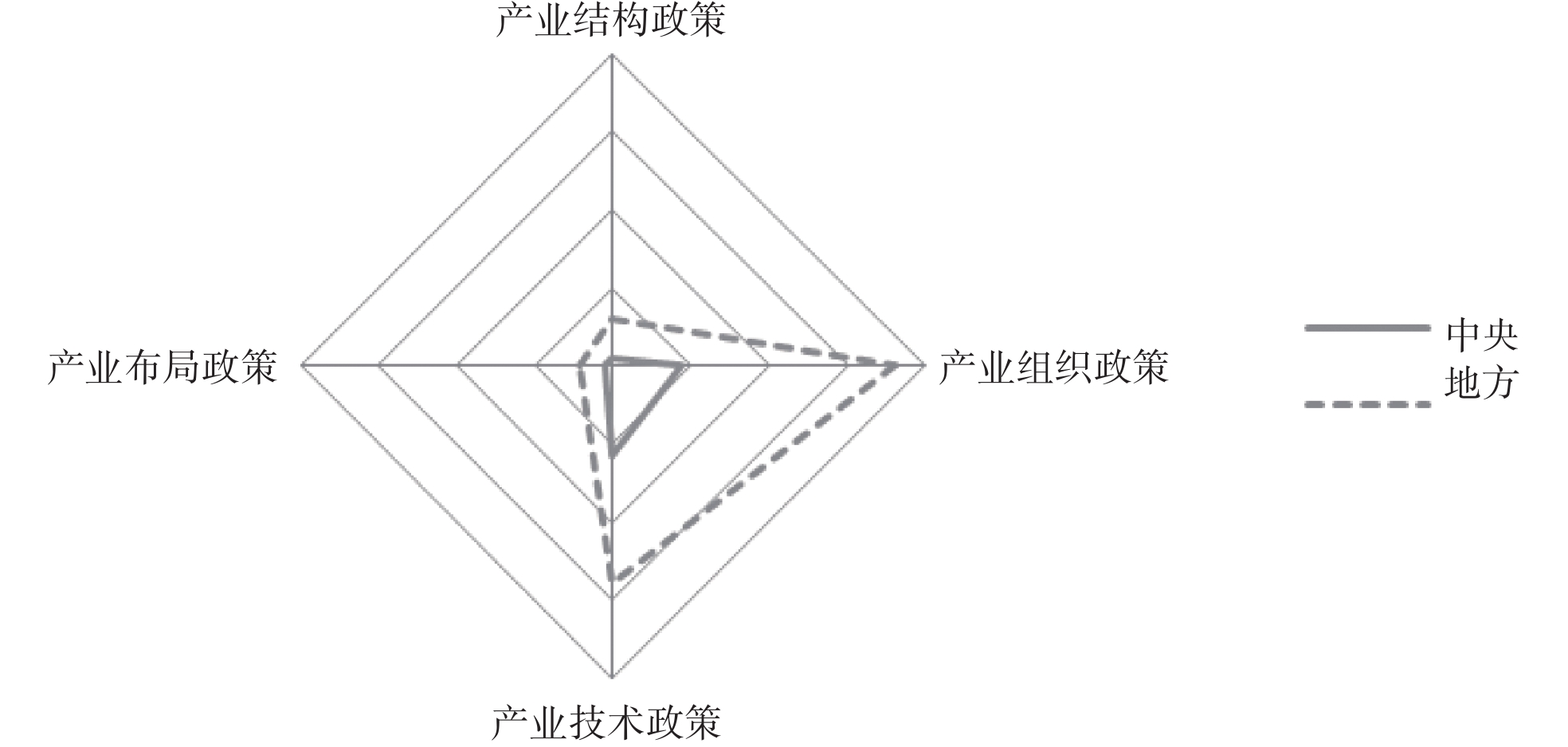

中央、地方政策功能分布对比如图6所示。央地均是产业组织政策>产业技术政策>产业布局政策>产业结构政策,更关注产业组织政策和产业技术政策,即“怎么做”和产业技术创新的问题。结合表1和表2进行产业结构政策对比可见,央地政策均较多采用目标规划政策工具;由产业组织政策对比可见,中央政策侧重使用目标规划、公共技术采购等,地方政策侧重使用目标规划、科技资金投入、金融支持、公共技术采购等政策工具;由产业技术政策对比可见,央地均较多的采用教育培训、科技基础设施建设和目标规划等政策工具来提高产业技术水平,地方政策还较注重科技信息支持和知识产权保护等政策工具;由产业布局政策对比可见,央地政策均以目标规划政策工具为主。

|

6 央地政策功能分布对比图 |

通过对比,可见在人工智能产业发展中,中央政策的重点是基础研究和关键技术研发,通过人才培养、科技基础设施建设等提升基础研究对人工智能产业发展的源头供给和牵引作用;而地方政策的重点则是通过资金投入、金融支持等方式撬动市场和企业活力,推动产出新产品和新应用,发挥企业和市场在产业化中的主体作用。

(2)央地政策主题词对比

为进一步对比分析央地人工智能政策的政策主题,本文使用ROS-TCM6对央地人工智能政策数据库文本分别进行分词,统计词频,提取高频主题词。参考哈工大停用词表过滤高频动词、副词、语气词等,如“鼓励”“支持”“重要”等。得到如下主题词,各选取前12个主题词如表3所示。

通过对比可以发现,央地政策存在较多相同的主题词。首先,央地政策主题均较为重视创新,如推动产业技术创新、商业模式创新和产品创新等,开展创新应用试点示范,建设创新示范区等;其次,央地政策主题均较为注重人才、数据、研发、科技,说明人工智能产业作为新兴产业,在基础理论、支持体系、关键技术等方面都可能面对新问题和新挑战;再次,央地政策主题都强调融合的重要性,人工智能产业与数学、计算机、生物学等学科融合,促进重大理论和技术突破,以及与各行业深度融合,提升产业智能化水平。

| 表 3 央地政策主题词 |

央地政策主题词也存在一定差异,中央政策主题较为重视安全,要建立人工智能安全监督、监测预警和评估体系等,提高对数据滥用等违背道德伦理行为的惩罚力度;中央政策更为重视高校的知识创造作用,提出要汇聚产、学、研合力推动基础理论、模型方法等研究;此外,中央政策还较重视技术标准的制定和完善,提出要加快建设并完善技术标准体系、行业和联盟标准等。地方政策主题更关注产业,强调要提高产业规模、提升产业竞争力,加强对产业的全方位支持,如江苏省提出建设创新平台、培育应用示范企业等;地方政策中多次提出开放,如北京、上海等均提出要建立开放协同的人工智能创新生态,如四川省坚持“四项拓展、全域开放”,依托一带一路建设人工智能国际合作基地,打造公开数据平台,推进行业数据资源开放共享,为产业发展提供数据资源和应用场景;此外,地方政策中还多次提出示范,提高人工智能在各个领域的应用和示范作用,如上海市规划打造人工智能应用示范区,建设示范项目,加强政府部门应用示范和支持,提升社会对人工智能的感知度。

可见,中央政策主题进一步凸显了中央政府在产业发展中的导向作用,通过标准体系建设、监督检测体系建设等完善新兴产业发展环境,明确产业发展的原则和方向;地方政策主题更加灵活,结合本地区域、产业特色及需求,加快产业生态建设,构建以示范企业为主导、多创新主体共同参与的协同创新体系,产出生态效益,支撑国家重点领域的发展。

四、结论与对策建议本文通过政策“工具-功能”二维框架,分析比较中央和地方政府的人工智能产业政策,研究结论如下:

(1)通过对比发现,央地政策呈现出一定的协同性,政策工具维度,均是供给面和环境面政策工具使用较多;政策功能维度,均是产业组织政策和产业技术政策占比较多。不同在于地方政府的子维度政策工具使用更加多样化,因地制宜符合地方发展特点,如在供给面中地方政策更多的使用了资金投入和信息支持。在政策主题的对比分析中,央地政策中均较多的出现创新、人才、数据、研发和科技,不同点在于中央政策更关注安全、融合和标准,地方政策更关注产业、开放和示范。

(2)在政策工具维度,中央和地方人工智能政策普遍缺乏需求面政策工具(中央需求面占比8.11%,地方需求面占比9.41%)。需求面政策工具是促进科技成果转化、加快产业化、开拓并稳定市场的重要政策手段,包括政府采购、外包、海外市场拓展、消费端补贴贸易管制等多种方式。目前在央地人工智能政策中主要表现为政府采购和海外市场拓展,且以政府采购较多,政策工具使用较单一。环境面中目标规划类使用频率较高(央地目标规划类分别占环境面的37%和39%),在新兴产业发展初期,合理的产业规划可以有效协调一定时期的综合部署和具体安排,未来的产业政策应注意使用更加多样化的政策工具。

(3)在政策功能维度,中央和地方人工智能政策功能以产业组织和产业技术为主,产业布局政策较少。在产业组织政策“怎么做”的问题上,中央政策使用目标规划、公共技术采购等政策工具较多,地方政策使用目标规划、科技资金投入、金融支持、公共技术采购等政策工具较多。产业技术政策,央地均较多的采用教育培训、科技基础设施建设。未来应鼓励地方政府根据当地情况规划产业整体布局,将人工智能产业布局与当地主导产业、优势产业结合起来。产业技术政策应侧重支持、鼓励关键技术和核心技术研发,突破产业“卡脖子”技术,提升产业竞争力。

由此,对于人工智能产业政策,本文尝试提出以下建议:

(1)优化政策工具体系。在需求面维度,引导人工智能技术加速融入经济社会各领域全过程,开发激发市场潜力的新型政策工具,打造多元化示范应用场景,如医疗、教育、交通、金融等领域智能化改造升级,开拓人工智能应用市场,丰富人工智能应用生态。在供给面维度,加强公共服务建设,积极为人工智能企业尤其是中小企业提供研发、评测、评估、人员培训、创业咨询等服务,加强创新相关要素供给。在环境面维度,人工智能对社会和经济的颠覆性影响,各级政府需加快制定和完善人工智能法律法规、数据监管、知识产权、技术标准等相关治理办法,推进产业规范化发展;鼓励地方政府结合地方区位经济和技术特点,制定更符合地方发展特征的金融和税收政策,激发产业创新活力,打造产业发展新环境。

(2)完善政策体系功能。在产业组织政策方面,引导人工智能赋能实体经济,重塑生产活动环节,催发新技术、新产品、新工艺等,鼓励地方政府根据当地产业优势重新规划地方产业整体布局,贯彻新发展理念,推进传统行业智能化、智能行业产业化,令我国的人工智能产业形成多点支撑、多业并举、多元发展的发展格局。在产业技术政策方面,向产业基础层创新、重大原创成果、核心技术等倾斜,规划重点领域中长期研发布局,如芯片和算法领域等,建设重大开发平台,推进产学研用深度融合,突破创新体制机制障碍,构建市场引导下的科技成果转化体系,加强高层次人才队伍建设,建立以知识价值为导向的激励分配机制,保证理论和技术的领先性。

(3)明确政策主体定位。中央政府作为政策扩散主体需要发挥其全局性和指导性,进一步优化人工智能产业发展环境,健全和完善相应的政策体系,通过法律、标准、规范等建立起人工智能产业发展的基本政策框架,启发多元化的政策创新路径;地方政府作为政策执行主体需要发挥其主动性和积极性,与本地实践结合,提升区域发展影响力,为局部创新到全国推广提供借鉴,加快央地联动,促进产业高质量发展,提升产业核心竞争力。

| [1] |

王厚芹, 何精华. 中国政府创新扩散过程中的政策变迁模式——央地互动视角下上海自贸区的政策试验研究.

公共管理学报, 2021, 18(3): 1-11,168.

|

| [2] |

汤志伟, 雷鸿竹, 郭雨晖. 政策工具-创新价值链视角下的我国地方政府人工智能产业政策研究.

情报杂志, 2019, 38(5): 49-56.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-1965.2019.05.008. |

| [3] |

吕文晶, 陈劲, 刘进. 政策工具视角的中国人工智能产业政策量化分析.

科学学研究, 2019, 37(10): 1765-1774.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2019.10.006. |

| [4] |

袁野, 刘壮, 万晓榆等. 我国人工智能产业人才政策的量化分析、前沿动态与“十四五”展望.

重庆社会科学, 2021(4): 75-86.

|

| [5] |

曾坚朋, 张双志, 张龙鹏. 中美人工智能政策体系的比较研究——基于政策主体、工具与目标的分析框架.

电子政务, 2019(6): 13-22.

|

| [6] |

沙德春, 荆晶. 中美人工智能产业国家顶层政策比较研究.

科学管理研究, 2021, 39(3): 154-162.

|

| [7] |

郑烨, 任牡丹, Fountain J E. 基于文献计量的中外人工智能政策研究现状及启示.

情报杂志, 2021, 40(1): 48-55.

|

| [8] |

贾开, 蒋余浩. 人工智能治理的三个基本问题: 技术逻辑、风险挑战与公共政策选择.

中国行政管理, 2017(10): 40-45.

DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2017.10.07. |

| [9] |

Kilgore M A, Blinn C R. Policy Tools to Encourage the Application of Sustainable Timber Harvesting Practices in the United States and Canada.

Forest Policy & Economics, 2004, 6(2): 111-127.

|

| [10] |

Reidsma P, Janssen S, Jansen J, et al. On the Development and Use of Farm Models for Policy Impact Assessment in the European Union – A review.

Agricultural Systems, 2018, 159: 111-125.

DOI: 10.1016/j.agsy.2017.10.012. |

| [11] |

Stewart Jr J, Hedge D M, Lester J P. Public Policy: An Evolutionary Approach. Australia: Thomson Wadsworth, 2008, 12–15.

|

| [12] |

Howlett M, Ramesh M. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems.

American Political ence Association, 2009, 91(2): 548-580.

|

| [13] |

Rothwell R. Reindustrialization and Technology: Towards a National Policy Framework.

Science and Public Policy, 1985, 12(3): 113-130.

|

| [14] |

Peters B G. Policy Reform: Is Uniformity the Answer?.

Blackwell Publishing Ltd, 2003, 74(4): 421-428.

|

| [15] |

Tansel C, Menegaki A N, Ozturk I. Renewable Vs Non-Renewable Energy Consumption as a Driver of Government Deficit in Net Energy Importing Countries.

Asian Economic and Financial Review, 2020, 10(10): 1100-1114.

DOI: 10.18488/journal.aefr.2020.1010.1100.1114. |

| [16] |

梁正, 邓兴华, 洪一晨. 从变革性研究到变革性创新: 概念演变与政策启示.

科学与社会, 2017, 7(3): 94-106.

|

| [17] |

金碚. 供给侧政策功能研究——从产业政策看政府如何有效发挥作用.

经济管理, 2017, 39(7): 6-18.

|

| [18] |

吕建秋, 王宏起, 王珊珊. 促进科技成果转化的产业政策功能研究.

学习与探索, 2019(10): 135-140.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-462X.2019.10.017. |

| [19] |

周莹. 创新政策的功能耦合——日本创新政策的演变及其启示.

中国科技论坛, 2009(3): 134-138.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-6711.2009.03.028. |

| [20] |

黄萃, 徐磊, 钟笑天等. 基于政策工具的政策-技术路线图(P-TRM)框架构建与实证分析——以中国风机制造业和光伏产业为例.

中国软科学, 2014(5): 76-84.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2014.05.008. |

| [21] |

徐媛媛, 严强. 公共政策工具的类型、功能、选择与组合——以我国城市房屋拆迁政策为例.

南京社会科学, 2011(12): 73-79.

DOI: 10.3969/j.issn.1001-8263.2011.12.012. |

| [22] |

周城雄, 李美桂, 林慧等. 战略性新兴产业: 从政策工具、功能到政策评估.

科学学研究, 2017, 35(3): 346-353.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2017.03.005. |

| [23] |

郭克莎. 中国产业结构调整升级趋势与“十四五”时期政策思路.

中国工业经济, 2019(7): 24-41.

|

| [24] |

于左, 韩超. 产业组织理论前沿与竞争政策——2014年产业组织前沿问题国际研讨会综述.

经济研究, 2014, 49(8): 184-188.

|

| [25] |

胡安俊. 中国的产业布局: 演变逻辑、成就经验与未来方向.

中国软科学, 2020(12): 45-55.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2020.12.005. |

2022, Vol. 12

2022, Vol. 12