——

上世纪50年代,对美国媒介的研究发展出了建构主义取向的新范式,其核心命题是新闻与社会实在的关系。这种研究范式主张客观性原则只是新闻界信奉的理念,实践中的新闻报道并不是社会实在的被动反映,而是“一种主动的参与建构”。发展至今,建构主义范式已经成为了媒介研究的主导范式。研究者们将新闻的制造作为逻辑前提,去深入挖掘参与和影响制造的要素,包括新闻机构、媒体从业者、意识形态、社会环境等等。换言之,“新闻生产如何运作?为了谁的利益?”[1]这一范式最先关注政治新闻,后逐渐扩展到经济、社会、娱乐、教育等几乎一切类型的新闻报道,认为社会现实和新闻故事是两码事,媒介在诸多复杂因素的影响下,将“事件”制造成“新闻”[2]。

那么,科技新闻作为新闻报道的一种,是否也可以用以上范式进行解释?在各类新闻报道之中,科技新闻通常被认为具有特殊之处。主要原因在于,科技新闻报道的是以事实为基础的、严谨的科学技术研究活动。国内有学者认为,科技新闻应该以准确、权威为灵魂[3]。这一点似乎与媒介报道的建构主义范式不相容。那么,媒体究竟如何处理以上矛盾,科技报道是严谨无误地呈现科技事件还是被建构为另一副面貌?这是本文要研究的问题。

一、研究资料与解释框架 1. 研究资料为了回答以上问题,本文选择研究美国报纸科技报道的文献作为研究资料。这些研究资料可以分为两类,一类是研究报纸的文献。Schäfer M S[4]和张增一[5]分别于2010年和2013年梳理了全球关于科技报道的研究,发现这些研究存在明显的偏好—相比于电视、杂志、广播,相关学者主要关注以报纸为媒介载体的科技报道。根据Schäfer的统计数据,有57%的研究都是关于报纸报道,这与报纸的读者广泛、报道严肃、样本易获取、文本易研究等原因有关。另外,Major A M[6]指出,选择报纸最重要的原因应是报纸与意见领袖、媒介议程设置者之间的相关性。这种相关性也在一定程度上决定了大规模、高品质的精英报纸最受学者们欢迎,如《纽约时报》《华盛顿邮报》《芝加哥论坛报》《圣弗朗西斯科记事报》《基督教科学箴言报》等,其中又以对《纽约时报》和《华盛顿邮报》的研究最为热门。对杂志、电视、广播等其他传统媒介的研究受制于实际操作的困难,学者重视程度远低于它们对受众的影响力。新媒体科技报道研究虽然目前相对较少,但它的时效性、传播力、互动性强,样本易得、可操作性高,选择新媒体来进行跨媒介研究和公众参与研究是必然趋势。

另一类是研究美国报纸科技报道的文献。Schäfer的元研究表明,美国是开展科技报道相关研究最多的国家,有37.3%的研究成果来自美国[4]。当然,美国媒介的全球影响力也是一个重要考量因素。美国媒体凭借雄厚的资本和强大的影响力,可谓是当前国际传媒界的霸主,它已经“渗透到世界主要国家和地区,媒体产品遍布世界的角角落落,对世界事务具有强大的影响力”[7]。

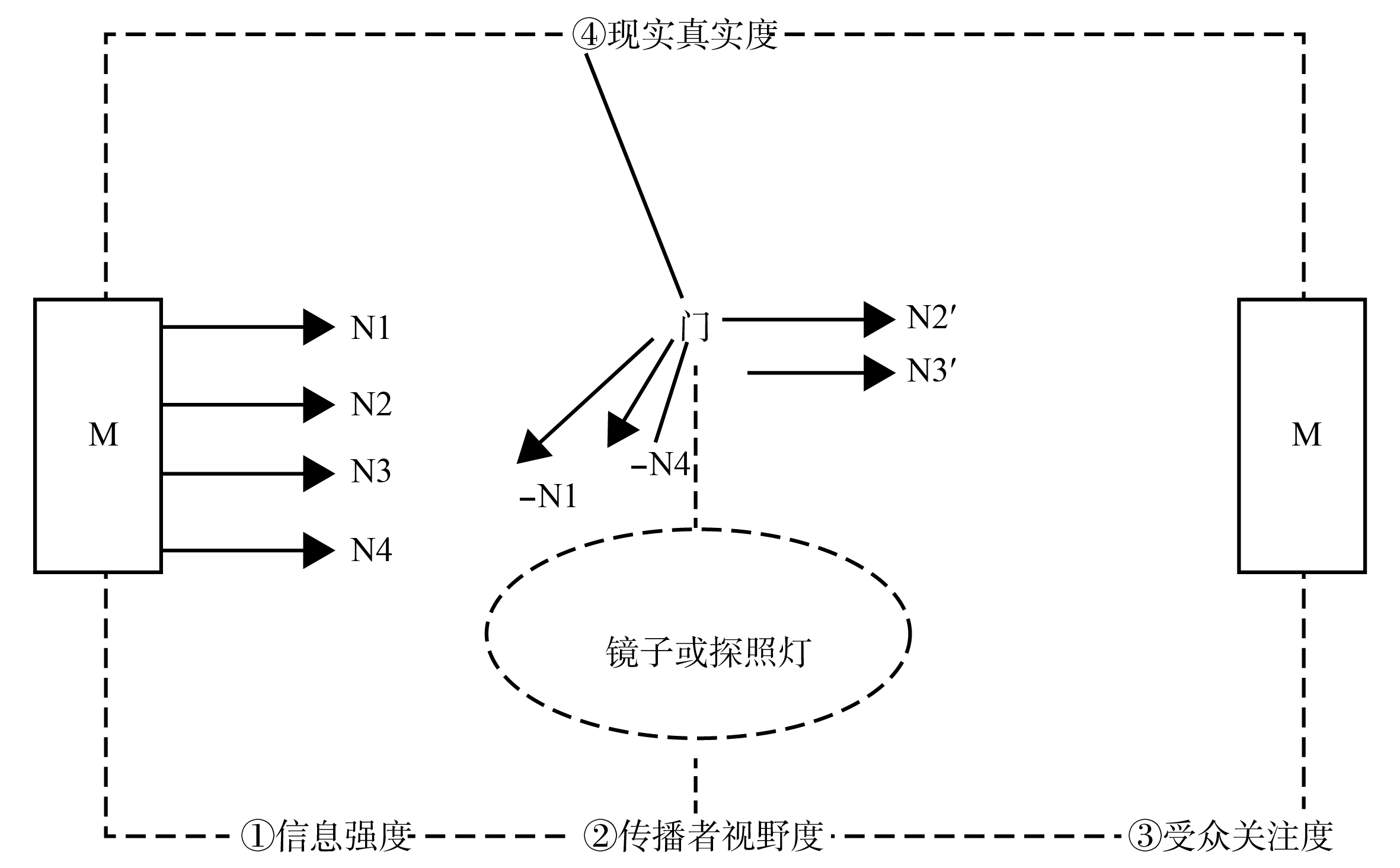

2. 解释框架本文将采用“新闻传播四维结构”的解释框架展开分析。2002年,黄顺铭在大卫·M·怀特“新闻选择的把关模式”的基础上,提出了“新闻传播四维结构”,目的是“为新闻传播提供一个合乎实际的解释”。这一解释框架同时考量新闻传播的四个维度—信息强度、传播者视野度、受众关注度、现实真性度,[8]具体如下图:

|

图 1 “新闻传播四维结构”解释框架 |

在以上四个维度中,“信息强度”需要对比不同科技事件之间的“比较性强度”,“受众关注度”从受众的角度展开分析。这二者不是本文所要研究的内容,本文的分析从另外两个维度进行:

(1)关注美国报纸,从“传播者视野度”展开解释。传播者视野度包括内在视野度和外在视野度。内在视野度表现为传播者“对新闻价值的判断”和“传媒的决定作用”。外在视野度指的是“传播的社会控制”,“其中最具决定意义的是政治系统对传播者视野度的制约”。

(2)关注科技事件与科技新闻之间的关系,从“现实真性度”展开解释。现实的真性度“指的就是由新闻传播所反映的现实,换言之,新闻传播在多大程度上真实地反映了现实。”在上图中,M指事件,也就是一个事实系统,N1-4是它的构成要素;“门”指的是“传播者/新闻媒介”。若新闻媒介是反映事实的镜子,那么受众所看到的报道应该是原事件M。若新闻报道来自于媒介建构,那么M的构成要素的数量发生衰减(N1和N4没有通过门区)。另外,尽管N2、N3经过了门区,但它们的原始状态被门区改变,受众所看到的是N2’、N3’[9]。

在上图中,“现实的真性度”这一维度被置于顶端,而“传播者视野度”则位于底端。这代表“反映论与建构论之争”的研究顺序—先从“现实的真性度”判断新闻内容是否“真实地反映了现实”,再从“传播者视野度”来挖掘影响媒介建构的因素。本文将按照以上逻辑展开分析。

二、“反映”还是“建构”从“现实的真性度”来看,判断美国报纸科技报道是在反映还是建构科技事件,需要从以下两方面展开分析:第一,科技事件的构成要素数量是否发生衰减,也就是说是不是有一些要素(例如N1和N4)没有通过门区。第二,科技事件的构成要素质量是否发生变化,也就是说N2和N3在通过门区之后,是否变成了N2’、N3’。

1. 科技事件构成要素的数量衰减在科技报道中,科技事件的构成要素数量发生了衰减,有一些要素没能通过门区。

门区最经常过滤的是方法和背景信息。MG Pellechia[10]对30年里《纽约时报》、《芝加哥论坛报》和《华盛顿邮报》三家大型报纸的科学新闻报道进行了纵向的内容分析,发现科学新闻报道总是遗漏方法论和背景信息。不仅小报如此,大报也是如此。Evans等人对比了大报和小报上的科学新闻,发现虽然精英大报(《纽约时报》和《费城问询报》)比小报(《国家问询报》和《星报》)的报道更全面,提供了一些有关研究成果和方法的细节,但两者都经常忽略方法论和背景信息[11]。

门区还会过滤掉较复杂的科学信息和创新成果;能够通过门区的,总是简单且可理解的要素。Dennis和McCartney研究了美国大都市日报上的科技新闻,包括综合科学报道,生态环境报道,以及医学、行为科学和技术(包括太空)的报道。他们发现,本应比其他新闻从业者更加熟悉科研的科学记者们实际上十分无知。在他们笔下,一些新的版块越来越多地以“一切都可理解、一切都简单”的方式来过度简化科学议题[12]。

另外,争议性要素也往往无法通过门区,因为媒介对科学争议的报道会增加公众对该技术的否定态度,即使这种报道不是负面的。其原因是无论媒介的论调如何,争议总是显示出否定的倾向[13]。以切尔诺贝利事故的报道为例,以《纽约时报》《华盛顿邮报》《费城问询报》《华尔街日报》为代表的权威报纸,以及ABC、NBC、CBS出品的电视节目,都没有提供足够的辐射或风险信息,他们提供的信息是合适的、公平的、保守的[14]。

因此,媒介所提供的信息,只包含一些简单的、可理解的要素,复杂的、争议性的要素被过滤掉了。这样的科技新闻通常能够让读者掌握事件的进展,但普遍没有提供完整的相关信息,因此无法让读者获得更全面的理解,或做出决策[15]。

2. 科技事件构成要素的质量变化尽管美国报纸允许了科技事件的一些构成要素通过门区,却并没有允许它们原原本本地在报道中呈现出来,而是有意识地赋予了它们一些其他的意义。

较轻微的意义赋予是过分凸出事件在科技之外的意义。以进化论的报道为例,《偏见的根源:经验主义的媒介和斯克普审判》[16]一书审查了报纸和杂志对猴子审判的报道,发现进化论并不是科技报道的中心,媒介报道围绕相关事件的社会属性展开。进化论报道与其说是关于“进化”这一科学思想,不如说是关注达尔文的逝世,或者百年诞辰。在这类报道之中,科学本身并不是重点。科学总是与社会背景信息联系在一起。结果是,科学和科学家的图像正在僵化和衰退[17]。

更大程度的意义赋予是将科技事件塑造为生动的、吸引眼球的、能够通俗化的研究。因为对媒介来说,能够吸引更多读者的科学故事才是成功的。具体表现是,媒介倾向于凸出科技事件的故事性、争议性、可塑性、戏剧性。如此一来,在媒介文本中,科技事件的逻辑性被弱化,而故事的视觉和叙事效果则被放大、以吸引更多受众。其直接结果就是科技报道的戏剧化。这里的“戏剧化”是与“严谨性”相对应的,意味着媒介的报道通常只涉及到科技研究的结果,而更重要的组成部分是能够引起社会反响或政治影响的解释和评论[18]。正因如此,具有震撼性、风险性、灾难性或争议性的事件更容易引起记者的关注,因为这些事件能够被更轻易地修改为吸引眼球的故事。即使是已经失去热度的旧事件,如果再次恶化、具备了新的政治冲突,或出现了新的风险性,也有可能重新引起记者们的兴趣[19]。

最终的结果是,科学新闻热衷于报道夺人眼球或耸人听闻的议题,比如关乎人身安危的艾滋病,影响食品安全的疯牛病和转基因食品,或是危及人类地位的机器人、电子人、克隆人等。这样的科学新闻有时会误导人们对科学的理解,用娱乐性、感性的报道掩盖了科学探索的本质,将科学的发展以扭曲的方式呈现在媒介上[20]。

由以上分析可知,美国报纸上的科技报道,是科技事件的建构而不是反映。首先,原科技事件的一些要素没能通过门区;其次,通过了门区的要素的质量发生了改变。

三、影响媒介建构的因素由以上分析可知,最终出现在美国报纸上的科技事件与原始的科技事件之间存在一定的差距,这在科技事件的构成要素的数量和质量上都有体现。如此,又引发了一个新的问题:这种差距是如何产生的?换句话说,从“传播者视野度”来看,美国报纸在建构科技新闻时,受到哪些因素的影响?

1. 传播者的内在视野度前文已讲过,内在视野度表现为传播者“对新闻价值的判断”和“传媒的决定作用”。

(1)“对新闻价值的判断”直接影响编辑的选择。

对编辑来说,科技事件的新闻价值直接取决于它们能否为媒体赢得更多、更忠实的读者。因此,编辑将通过两个步骤来建构科技事件的新闻价值。

第一步,让科技新闻能够引起读者的兴趣。对编辑来说,具备新闻价值的不是知识或研究细节,而是有争议性、新鲜的、重要的、令人兴奋的故事。[21]因为后者更能引起读者的兴趣。也就是说,科技事件中的核心信息—知识或研究细节—不被允许过门(就像N1、N4);已过门的信息也被改造,从严谨的科技事件变为吸引读者的、易读性强的故事(如将N2、N3改造为N2’、N3’)。在这个过程中,编辑们追求的是轰动效应,而不关心新闻报道的准确性。他们青睐耸人听闻的角度或冲突的元素,甚至在某些情况下会完全忽略科学性[22]。许多科学作者对编辑的这种优先级感到不满,认为他们喜欢吓唬读者,忽略故事的持续性,浪费空间和时间报道垃圾新闻[12]。例如,一位撰稿人曾以批评的口吻讲述自己与一名编辑的协商过程,该编辑希望她所撰写的有关医疗错误的故事是“能吓唬人的、耸人听闻的恐怖故事”[23]。

第二步,迎合受众的教育水平。拥有更高教育水平受众的媒介,其编辑更倾向于在报道中提供研究细节,反之则更倾向于提供简化和通俗化的报道。如《纽约时报》这类报纸,会为受教育水平较高的读者提供有关科学或医学进展的细节。《科学美国人》这样的杂志则面向更普遍的公众,编辑则倾向于让科学报道既丰富多彩、又准确精细。不那么博学的读者阅读《科学美国人》可能有些困难,而《发现》和《流行科学》这样更加通俗的杂志,它们的编辑更主要的工作原则是满足读者的好奇心[24]。也就是说,同一个科技事件,会被不同媒介的编辑进行不同程度的删减、简化、润色,以满足不同读者的需求。

但这并不意味着,编辑为了迎合高教育水平的读者而尽量原本地反映科技事件。事实上,不同教育水平的读者都有一个共同性—对科研细节的兴趣普遍有限。这刚好为编辑们提供了方便—他们本身就倾向于避免提供大量准确、充分的背景信息,因为这对于他们来说是一种艰难的挑战[25]。既然有效地讲述科学故事似乎得不偿失,编辑们便乐于隐去方法论、技术细节、背景信息等核心内容。那么,相关报道便有可能偏离科学技术原本的样子,使得受众的认知与科学界的认知之间出现偏差[26]。最终的结果是:科技新闻的广泛传播只能让人们意识到重要科技事件的发生,而不太可能影响人们对科学和科学家的认知,或是促使人们在解释新闻事件时采用科学框架[27]。

总之,“对新闻价值的判断”意味着,科技事件不会以原本的面貌过门,而是会被建构为具有新闻价值的一般化报道,目的是吸引更多的读者。

(2)“传媒的决定作用”直接影响记者的选择。

具体说来,记者在决定哪些要素能够过门时,受到以下因素的影响:

第一是传媒对效率的追求。这一追求在传媒领域,一般指的是对新闻采编速度的要求。但科技报道却给这一要求增添了不小的难度,因为科学技术信息的复杂性的专业性意味着追求效率并不容易。因此,科技记者通常需要相互帮助,包括将自己合作过的科学家介绍给其他记者,或是借助其他“守门人”已处理过的科技信息来撰写报道。这样,会大大降低科技报道的难度,进而提高报道效率。最终,美国科技记者中的顶尖者之间的密切信息交流和互助,逐渐促成了一个由不超过30位记者组成的“内部俱乐部”。这种互助形式虽然会提高效率,但固定人群组成的小团体成为主导,会使得科技报道高度统一,缺乏多样性[28]。这一问题在争议性议题上表现得格外凸出。尽管在科学界,有信誉的科学家们常常会对特定议题给出不一致或相互矛盾的说法,但这些意见也并不会如实反映在科技报道之中,而是由少数顶尖记者们选择某些说法,而舍弃另一些说法[29]。例如,DNA重组研究至今都是科学界争论不修的议题,但不同媒体的报道却口径一致,并没有将学者之间的争论体现出来。这是因为,隶属于不同媒介的记者之间存在着“毫无节制的合作与交流;判断什么能够成为科学新闻,新闻界的观点相当统一。”[30]

第二是媒介行业惯例和实际条件,包括新闻发布会的例行程序、截稿期限、新闻机构适应实际限制的能力以及其他不可预测的因素。在这些条件的限制下,记者经常按照既定的角度或框架来写作。例如,Baker研究了《纽约时报》上关于艾滋病的报道,认为对艾滋研究的媒体注意已“早逝”(early death);艾滋病患者被污名化,报道所呈现的艾滋与医学界对艾滋的初始定义之间,存在着相当的延迟。这是因为,记者受到时间和资源的限制,经常从“预先确定的角度”或框架中工作[31]。也就是说,记者们将自己已经适应了的、一般新闻的报道规范用于对科学技术的报道之中。Ramsey将影响本地科技报道的新闻规范总结为:突出性/重要性(有多少生命、财产受到影响)、参与者的地位(强大的行动比普通人或穷人的行动更有新闻价值)、娱乐性(是否涉及到名人、八卦)、冲突性/争论性、时效性和邻近性(与实际生活相关的事件认为更有价值)。新闻记者作为“守门人”,按照以上“工艺规范”,将科技信息编辑为新闻内容[32]。不难发现,以上规范,都与严谨、求真的科学精神并不相符,甚至相违背。最明显的是“时效性与邻近性”。基础科学与实际生活并不具备紧密联系,所以即使它是科技研究的重头戏,却并不是科技报道的重要内容。

第三是媒介从业者的教育背景。多数媒介并不设置专门的科技记者,而是将与科学有关的报道任务分配给普通记者,他们之中很少有人在从业前就具备足够的科学背景[33]。实际上,曾主修数学、物理科学或生物科学的人寥寥无几,约半数拥有大学学历的记者都出身于与传播相关的专业[34]。直到2013年,一项针对全球新闻从业者的调查显示,仅有26%的撰稿人接受过科学写作培训[14],更普遍的情况是记者们在工作中学习科学[35]。这种情况的后果,一是科技报道的质量不尽如人意,二是报道内容的趋同。因为,科学素养不足的记者们高度依赖可靠科学信息来源,却又无法与科学家进行有效沟通。于是,相互分享可用的消息源成为了记者们彼此合作的重要内容[36]。最终的结果就是,科技报道所反映的,只是科技活动的少数侧面;并且这些片面的信息并不能原原本本地呈现在媒体报道之中。

2. 传播者的外在视野度传播者的外在视野度最主要取决于政治系统。具体说来,包括以下几个方面:

(1)政府意见与意识形态。

有些科技报道并不符合媒体或科学界的意见,但符合政府的意见[37]。也就是说,政府的意见能够决定哪些科技信息能够过门。比如,Racine等人发现,生物医药报道普遍呈现乐观态度,包括关于基因组学、遗传学、生物技术等议题的新闻报道。有关神经影像学的报道中,79%都使用了非批判论调,包括乐观论调和中立论调。使用平衡论调和批判论调的报道仅占21%[38]。这种倾向性违背了新闻报道对真实性、平衡性的要求,也并不符合医学科学界对已有研究成果的谨慎态度。谨慎、怀疑或是反对的信息不符合政府的宣传需要,无法过门。

在时间的变化上,政府意见的作用更加明显。以干细胞报道为例,在科学、政治和政策的不同发展阶段上,媒介会改变关注、框架和信源选择的模式,进而凸出干细胞议题的特定维度,推动该议题的演化,从而使该议题取得、维持或失去政界和读者的注意。换句话说,科技事件在不同时期会被建构为不同的报道,以满足以上所说的不同目的。具体操作方式,是在不同时期允许不同的信息过门;或者,即使过门的信息没有发生变化,媒介也将从不同的角度对其进行解读,从而将相同的信息建构为不同的报道。

具有相似影响力的还有意识因素。以核能议题为例,相关报道显示出媒介对新技术风险的担忧。这导致了公众的误解,甚至引发了20世纪六七十年代的环境运动,最终导致公众对核能的支持减少。在这一过程中起决定作用的是美国精英群体的潜在意识形态,这作为外在因素,促使记者作出符合精英群体意志的报道[39]。

(2)不同规模的社会组织都可能影响科技报道的媒介建构。

首先是大型社会组织,例如国家。相似科技事件若发生在不同国家,最终形成的报道并不相似。例如,只有经济实力雄厚的发达国家建造的科技设施,才能引起媒介的注意。发展中国家的类似工程则会被忽视甚至无视[40]。其次是小型社会组织,例如社区。本地技术的发展和本社区对科技的支持,都能够提升本地报纸科技版面的地位以及科技报道中有用信息的含量[41]。

值得注意的是,政治与意识形态并不直接充当“守门人”,而是作为外在因素,归束“守门人”的视野范围,从而影响门区的信息筛选和改造。正因如此,媒介并不是完全受到政治与意识形态的约束,而是在新闻的政治背景、科技内涵和社会影响中寻找平衡。这方面的一个典型例子是三哩岛事件的报道。该事故发生之后,媒介面临着两难的局面—过于惊人的报道可能会引发恐慌,过于安心的报道可能会危及生命。这种局面被称为“枪口上的科学报道”,报道中的任何倾向性都可能影响公众对争议的看法,因为附近地区的居民会从全国或本地媒介上搜寻是否需要逃离的暗示信息。此时,无论是ABC、CBS、NBC、《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》、美联社、合众国际社这样的全国性媒介,还是《费城问询报》和《哈里斯堡晚间新闻》这两大本地报纸,都做到了平衡处理,既没有过于谨慎,也没有危言耸听[42]。

四、结论与讨论通过以上梳理可知,在“新闻与社会实在的关系”这一命题上,科技议题并不具备特殊性;科技报道并不是对科学技术活动的被动还原,而是主动建构的结果。这一结论包括三方面要点。第一,科技报道并不是科技事件本身在媒体中的呈现。科技事件所包含的要素不能全部过门,而是要经过媒体的挑选、删改、塑造。经过以上处理,科技信息大量丢失,科技报道难以完全准确、充分地传播科技事件。受众往往只能从报道中知道科技事件的发生,无法从中获得充足的信息以加深对科学技术或科学家的了解,或是做出相关决策。第二,科技报道并不是对科技事件的被动反映,媒体主动参与了科技报道的建构过程,新闻媒介建构、解释和框定着科技议题[43]。原始的科技事件被建构为吸引读者的、与科技相关的社会事件,科技本身并不是报道的核心。即使科学技术对严谨性与客观性的内在要求会对媒介建构活动造成一些困难,但这并不代表建构活动无法进行。在这个意义上,科技报道与其他类型的报道并没有本质上的区别,都是媒介对新闻事件进行改造的结果。第三,影响媒介建构的因素分为内在和外在两大类,包括影响记者和编辑的采编过程的内在因素,和作为媒介外在环境的政治系统[44]。

因此,已有研究通常对科技报道持批判态度。学者们普遍认为,科技报道被扭曲了,媒体上的科技事件实际上是与科技有关的社会事件。这些社会化报道只包含少量的、并且是经过戏剧化或美化的科技信息。这不符合科学技术对准确性和严谨性的要求,无法构成充分、可靠的信息来源,严重影响了受众对科学技术的认知。而合理的科技报道应该是这样的角色:分析、解释科学研究和技术进步,监督并曝光不端行为,让受众了解科技工作的“方法、目标、限制和风险”,以及它所带来的巨大变化[45]。

不可否认,来自于媒介建构的科技报道确实存在着一些问题,例如,知识和研究方法的缺乏、论调不够平衡、代表部分利益群体的意见,等等。这些问题确实会对科学传播产生不利影响。但是,现有研究对合理科技报道的期待却未必是恰当的。实践中的科技报道确实面临着许多挑战—新闻工作者如何处理平实或晦涩的科技信息?如何让这些信息引起读者注意?报道内容会引起何种舆论导向和社会影响?所以,我们不能否认,比较现实的观点是,媒介本就是在复杂的社会语境中对科学技术进行综合报道。再者说,科技报道的功能并不应该局限于传播科学技术信息,同时也要加深公众对科技活动的了解。此时,学术化的科技信息很难吸引大量读者的注意,需要经过媒介的处理,科技报道才能变得更加通俗化、大众化,能够“回答读者更多的问题……使读者的立场更加明确,使全球化的问题个人化”[3],有利于在公众与科技之间建立联系,从而获得更好的传播效果。

因此,比“反映还是建构”更重要的问题是:如何建构科技报道。具体问题是,如何找到一个“度”,在提高其通俗性的同时,不违背严谨性,不删减过多的研究细节。换句话说,使科技报道兼顾“科技”与“报道”两方面特征。这个问题值得科学传播工作者和研究者进一步思考。

| [1] |

张斌. 新闻生产与社会建构—论美国媒介社会学研究中的建构论取向.

现代传播, 2011(1): 23-27.

|

| [2] |

盖伊·塔奇曼. 做新闻. 北京: 华夏出版社, 2008: 30.

|

| [3] |

刘梓娇, 李志红. 中美新闻周刊科技报道比较研究—以《三联生活周刊》与美国《时代》周刊为例.

自然辩证法研究, 2012, 28(09): 71-76.

|

| [4] |

Schäfer M S. Taking Stock: A Meta-analysis of Studies on the Media's Coverage of Science.

Public Understanding of Science, 2010, 21(6): 650-663.

|

| [5] |

张增一, 迟妍玮. 国外科技报道研究: 方法与趋势.

科学与社会, 2013(3): 58-72.

|

| [6] |

Major A M. Environmental Risks in the News: Issues, Sources, Problems, and Values.

Public Understanding of Science, 2004, 13(3): 295-308.

DOI: 10.1177/0963662504044557. |

| [7] |

李良荣. 当代西方新闻媒体. 上海: 复旦大学出版社, 2010: 47.

|

| [8] |

黄顺铭. 作为解释框架的新闻传播四维结构.

四川师范学院学报(哲学社会科学版), 2002(06): 124-127.

|

| [9] |

黄顺铭. “镜子”与“探照灯”辨析—对新闻传播学中反映论与建构论的认识思考.

现代传播, 2003(01): 26-29.

DOI: 10.3969/j.issn.1007-8770.2003.01.007. |

| [10] |

MG Pellechia. Presenting Science News: Issues of Content, Communication Modality, and Balance. West Lafayette: Purdue University, 2001.

|

| [11] |

Evans W A, Krippendorf M, Yoon J H, et al. Science in the Prestige and National Tabloid Presses.

Social Science Quarterly, 1990, (71): 105-117.

|

| [12] |

Everette E. Dennis, Mr. James McCartney. Science Journalists on Metropolitan Dailies: Methods, Values and Perceptions of Their Work.

Journal of Environmental Education, 1979, 10(3): 9-15.

DOI: 10.1080/00958964.1979.9942627. |

| [13] |

Mazur A. Media Coverage and Public Opinion on Scientific Controversies.

Journal of Communication, 1981, 31(2): 106-115.

DOI: 10.1111/j.1460-2466.1981.tb01234.x. |

| [14] |

Friedman S M, Gorney C M, Egolf B P. Reporting on Radiation: A Content Analysis of Chernobyl Coverage.

Journal of Communication, 2010, 37(3): 58-67.

|

| [15] |

Rossow M D, Dunwoody S. Inclusion of “Useful” Detail in Newspaper Coverage of a High-Level Nuclear Waste Siting Controversy.

Journalism & Mass Communication Quarterly, 1991, 68(1-2): 87-100.

|

| [16] |

Edward Caudill. The Roots of Bias: An Empiricist Press and Coverage of the Scopes Trial. Columbia, Journalism Monographs, 1989.

|

| [17] |

La Follette, M. C. Making Science Our Own: Public Images of Science 1910-1955. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

|

| [18] |

Clark F, Illman D L. A Longitudinal Study of the New York Times Science Times Section.

Science Communication Linking Theory & Practice, 2006, 27(4): 496-513.

|

| [19] |

Mccomas K, Shanahan J. Telling Stories About Global Climate Change - Measuring the Impact of Narratives on Issue Cycles.

Communication Research, 1999, 26(1): 30-57.

DOI: 10.1177/009365099026001003. |

| [20] |

Stuart Allan. 媒介、风险与科学. 陈开和译. 北京: 北京大学出版社, 2007: 256-274

|

| [21] |

Shortland, M., J. Gregory. Communicating Science: A Handbook. New York: Longman, 1991.

|

| [22] |

Johnson K G. Dimensions of Judgment of Science News Stories.

Journalism & Mass Communication Quarterly, 1963, 40(3): 315-322.

|

| [23] |

Chiara Palmerini: Science Reporting as Negotiation. in Bauer M W, Bucchi M. Journalism, Science and Society : Science Communication between News and Public Relations.

Routledge, 2007, : 115.

|

| [24] |

Burkett, W. News Reporting: Science, Medicine, and High Technology. Ames: Iowa State University Press, 1986: 12.

|

| [25] |

Evans W, Priest S H. Science Content and Social Context.

Public Understanding of Science, 1995, 4(4): 327-340.

DOI: 10.1088/0963-6625/4/4/001. |

| [26] |

Viscusi, K. Smoking: Making the Risky Decision. New York: Oxford, 1992.

|

| [27] |

Swinehart J W, Mcleod J M. News About Science: Channels, Audiences, and Effects.

Public Opinion Quarterly, 1960, 24(4): 583-589.

DOI: 10.1086/266974. |

| [28] |

Dunwoody S. The Science Writing Inner Club: A Communication Link between Science and the Lay Public.

Science Technology & Human Values, 1980, 5(30): 14-22.

|

| [29] |

Allgaier, J., S. Dunwoody, D, Brossard, Y-Y. Lo, H. P. Peters. Journalism and Social Media as Means of Observing the Contexts of Science.

BioScience, 2013, 63(4): 284-287.

DOI: 10.1525/bio.2013.63.4.8. |

| [30] |

Altimore M. The Social Construction of a Scientific Controversy: Comments on Press Coverage of the Recombinant DNA Debate.

Science Technology & Human Values, 1982, 7(4): 24-31.

|

| [31] |

Baker, A. J. The Portrayal of AIDS in the Media: An Analysis of Articles in the New York Times. In The Social Dimension of AIDS: Method and Theory, edited by D. A. Feldman and T. M. Johnson. New York: Praeger, 1986: 179-194.

|

| [32] |

Ramsey, S. A. The Role of Technological Development in Setting the Stage for Expanded Local Science Coverage.

Southwestern Mass Communication Journal, 1989, (5): 33-40.

|

| [33] |

Klaidman, S. Health in the Headlines: The Stories behind the Stories. New York: Oxford University Press, 1991.

|

| [34] |

Weaver, D. H., and G. C. Wilhoit.The American Journalist in the 1990s: U.S. News People at the end of an Era. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1996.

|

| [35] |

Hartz, J., and R. Chappell. Worlds Apart: How the Distance between Science and Journalism Threatens America’s Future. Nashville, TN: First Amendment Center, 1997.

|

| [36] |

S. M. Friedman, S. Dunwoody, C. L. Scientists and Journalists: Reporting Science as News. New York: Free Press, 1986.

|

| [37] |

Lewenstein, B. V., T. Allaman, and S. Parthasarathy. Historical Survey of Media Coverage of Biotechnology in the United States 1970 to 1996. The Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, 1998.

|

| [38] |

Racine, E. Brain Imaging: A Decade of Coverage in the Print Media.

Science Communication, 2006, 28(1): 122-143.

DOI: 10.1177/1075547006291990. |

| [39] |

Rothman S, Lichter S R. Elite Ideology and Risk Perception in Nuclear Energy Policy.

American Political Science Review, 1987, 81(2): 383-404.

DOI: 10.2307/1961958. |

| [40] |

Moser S C. Communicating Adaptation to Climate Change: the Art and Science of Public Engagement When Climate Change Comes Home.

Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change, 2014, 5(3): 337-358.

DOI: 10.1002/wcc.276. |

| [41] |

Ramsey S. Science and Technology: When do They Become Front Page News?.

Public Understanding of Science, 1994, 3(1): 71-82.

DOI: 10.1088/0963-6625/3/1/005. |

| [42] |

Stephens M, Edison N G. News Media Coverage of Issues during the Accident at Three-Mile Island.

Journalism Quarterly, 1982, 59(2): 199-259.

DOI: 10.1177/107769908205900201. |

| [43] |

Gamson W A, Modigliani A. Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach.

American Journal of Sociology, 1989, 95(1): 1-37.

DOI: 10.1086/229213. |

| [44] |

Nisbet M C, Brossard D, Kroepsch A. Framing Science: The Stem Cell Controversy in an Age of Press Politics.

International Journal of Press/politics, 2003, 8(2): 36-70.

DOI: 10.1177/1081180X02251047. |

| [45] |

Fahy, D. and Nisbet, M. C. The Science Journalist Online: Shifting Roles and Emerging Practices.

Journalism, 2011, 12(7): 778-793.

DOI: 10.1177/1464884911412697. |

——

2020, Vol. 10

2020, Vol. 10