2. 北京大学物理学院

科技创新是推动人类社会进步的关键动力,在我国社会经济发展中扮演着日益重要的作用。而科学精神则是激励科技创新产生价值的行动规范,是一切科学活动的思想源泉,其求真、诚信、创新、怀疑、宽容等精神内核是科技创新健康发展的基本保证。

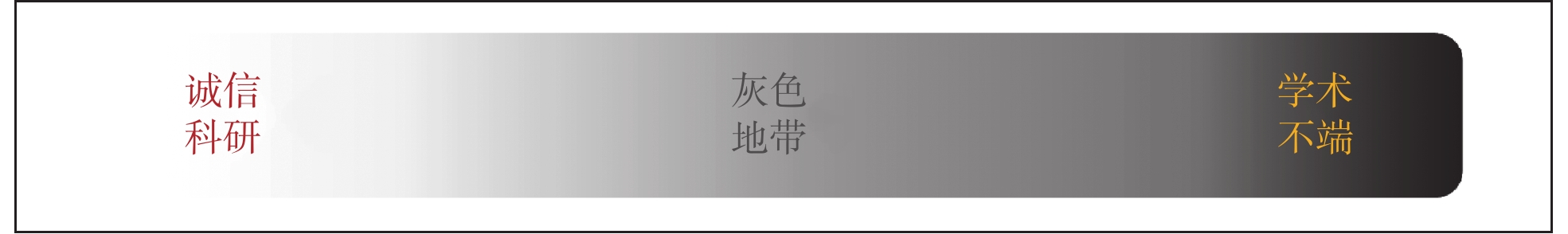

改革开放以来,我国科技创新能力持续加强,科技创新水平显著提高,实质的科技创新成果也日渐增长。但在取得这些科技进步的同时,也出现了一些有违科学精神的现象。一些人受各种利益驱使,迅速滑向科研诚信的灰色地带,甚至走向学术不端,挑战科技界的学术底限(见图1)。学术不端行为是显而易见、容易判断的违规行为,而游走于学术不端和诚信科研之间的灰色地带的行为却贻害更深,比如说盲目追逐研究热点、挑选研究数据、过度解读研究结果等行为,长此以往它们对科技创新会产生严重危害。这些屡禁不止的行为主要源于不断滋生的趋利之风,同时也有科学创新自身属性带来的问题。科技创新本质上是创造前所未有的新东西,短期内很难评判其真正的价值。对于其价值的评价和评估难以完全客观,这或许是科技创新中学术灰色地带存在的内在因素。

|

图 1 处于诚信科研和学术不端之间的灰色地带 |

为了杜绝学术不端行为,我国相关部门和机构相继出台了一系列文件和规定,科技管理部门也三令五申,但实际上这些举措起不到令行则止的作用。与此同时,科学家群体也不断发出呼吁,希望科学研究要回归学术本源,用科学精神对科研不端和游走于灰色地带的行为进行约束并坚决说“不”。

一、什么是科学研究的灰色地带?“科学研究的灰色地带”是介于诚信科研(responsible conduct of research)和学术不端(Research Misconduct)①[1]之间灰色地带的科研行为,也被称为“有问题的科研行为”(Questionable Research Practices)。这类行为虽然看上去可能并不严重,但它们违背了学术界传统价值观,对科学研究可能造成损害[2]。

科学研究的灰色地带涉及研究数据的规范性、完整性、可靠性,研究方法的科学性和逻辑性,以及对待科研人员的公正性和恰当性等方面[2]。有研究者具体列举了34种处于科研诚信灰色地带的行为[1],我们在此基础上将其归纳为四大类问题(见表1),即:在选题方面可能存在追逐流行或有利可图的题目、“过份地钻薄木板”等情况;在确定研究目的时可能存在违背伦理原则、利益相关关系不透明等情况;在研究方法上可能存在研究材料重复使用、无目的收集数据和挑选数据等情况;在论证过程中缺乏批判思维、过度解读结果或其影响力以及原创性不足等问题也值得关注。

| 表 1 34种有问题的科研行为[1] |

需要注意的是,一些理论和实验密切联系的研究存在着操纵数据以迎合理论的不良现象。这种粗暴地解释实验结果的行为,大大降低了理论内在的严谨性和实验求真的严肃性。最近,马约朗纳粒子研究领域的大量撤稿事件(见表2)正是这方面典型的例证,后文将详细阐述。

| 表 2 马约朗纳粒子研究领域的撤稿情况 |

学术界应该关注科学研究灰色地带问题。通常,对于学术不端行为(如伪造、篡改和剽窃),学术界已有广泛的共识和明确的定义,然而,在诚信科研和学术不端之间存在的一些灰色地带行为,它们既不像诚信科研那样“光明磊落”,也不像学术不端行为那样明确定义。由于对这些行为存在认知上的模糊,其种类和数量均要高于明确定义的学术不端行为。法内里.D(Fanelli D)的一项荟萃分析(meta-analysis)[3]表明,承认自己或同事有灰色地带科研行为的人员比例(分别为34%和72%),要高于承认自己或同事有学术不端行为的人员比例(分别为2%和14%)。

国内外科学界事实上很早就注意到了这类科研灰色地带的研究。1958年,美国公共舆论研究学会的学术论文集中首次提到了有问题的科研行为,即不要为了证明一些预先确定的结果而进行有问题的科学研究[4]。我国也有很多科学家注意到了类似科研行为的危害。庆存瑞分析了病态科学(主观期望、一厢情愿的科学)产生的根源[5],认为科学研究上存在过于急于求成和存在投机心理,以及科学共同体没有充分发挥同行评议的作用。郝柏林[6]提醒学术界在揭露伪科学的同时还要警惕赝科学(即基于一定的事实,辅以各种联想和推论,却没有用现代科学方法证实或证伪的科学研究)的危害。他提出了赝科学的一些特点:一是某些在自己领域内有建树的科学家在其他领域搞赝科学具有迷惑性;二是从事赝科学的人士往往热衷于借助媒体宣传扩大影响而不真正下功夫在理论和实验上证明自己的主张;三是从事赝科学的人士热衷于提出新名词和新学科,却不花精力将新学科发展为真正的科学;四是从事赝科学的人士更容易获得支持。显而易见,病态科学和赝科学都处于科研灰色地带,这些研究往往会损害公众和政府对于科学的信任。

二、历史上灰色地带“科学研究”的案例在众多处于灰色地带的科学研究中,有一些经典案例。

1919年5月29日,英国科学家爱丁顿率领的日食观测队,通过对日全食时太阳周围恒星位置的观测,验证了爱因斯坦广义相对论。需要注意的是,爱丁顿当时测得的三组数据中,有两组数据支持爱因斯坦理论,而另一组数据则符合牛顿理论[7]。但爱丁顿认为那一组数据出现了系统误差,并未采用,也没有令人信服地解释产生误差的原因。几年后美国天文学家坎贝尔评论到“这项研究的逻辑似乎并不完全清晰”。

另一个经典案例是密立根油滴实验。罗伯特·安德鲁·密立根(Robert Andrews Millikan)进行了175次测量基本电荷值的油滴实验,只公布了58次观测数据。有人认为他故意选取数据,但大卫·古斯丁(David Goodstein)并不这么认为[8]。古斯丁通过考证原始数据材料发现,密立根舍弃的那些是他认为不符合研究标准、且没有经历完整实验流程的油滴数据(例如油滴体积过大或者过小等),保留了经历完整实验过程的油滴数据,并全部公布了这些数据。在后人重复密立根的一系列实验中,却存在一个有趣的现象:在密立根之后的所有测量数据随着时间慢慢增长,最终稳定到一个数值。费曼在1974年的演讲中解释道:“当获得比密立根的数值更高的结果时,科学家们会拼命寻找错误原因;相反地,当获得与密立根相仿的结果时,便不会那么用心去检讨”。费曼称之为“草包族科学”(Cargo cult science)。这类类似科学的研究,遗漏了“科学的品德,也就是进行科学思考时必须遵守的诚实原则”。这种实验研究是在理论预设结果的“导向”下开展的,很显然是处于灰色地带的研究。当然,我们尚不能判断出密立根是否有意造假,因为我们不知道他是否知晓此前人们对电荷电量理论的推断。

在我国科学发展历史上,有些科学家因为各种原因忽视了理论计算的适用条件和与实际误差之间的关系,在某些科学问题上提出了有问题的结论[9]。这类研究逐渐损害了科学共同体内部以及公众和政府中对科学研究声誉的认可。

三、警惕灰色地带的科研行为 1. 科学研究不是建造“空中楼阁”,警惕科学研究中的明星与“爆炸性成果”科学史告诉我们,科学研究不是一下子爆发出明星式的成果,而是通过长期奋斗逐步取得的。例如,开普勒三定律的提出是基于第谷终身积累的天文观测数据,屠呦呦发现青蒿素则源自阅读、整理数百本古代药物书籍和数百次实验。这些默默无闻、看似枯燥乏味却至关重要的基础工作需要极大耐心、大量时间和精力以及对科学研究的高度热情。虽然最终成果会被广泛认知,但其背后科研人员长期坚持不懈地工作却常常不为学术界外的人士所知。

与之形成鲜明对比的是,处于灰色地带的科学研究往往被媒体大力宣传,有明星式的人物和所谓爆发出来的“成果”。例如,1989年有关冷聚变的研究掀起了轩然大波[5],当时美国犹他大学的科学家斯坦利·庞斯(Stanley Pons)和英国南安普顿大学的马丁·弗莱西曼(Martin Fleischmann)声称“发现”了室温下的氘-氘聚变反应,并且在论文投稿之前,美国犹他大学便召开新闻发布会进行宣传。该论文在未通过同行评议的情况下,犹他州州长就公开表示要提供500万美元资助。随后,全球众多科学家重复了这项实验,但冷聚变现象却始终没有得到确切的证据证实。值得注意的是,两位科学家拒绝公布实验细节和分享数据,并将客观可重复性问题变成一个主观的信仰问题。冷聚变事件游走于学术不端渐现的灰色地带,导致许多科学家花费时间、精力及资源去验证其真伪而造成浪费。

类似事件在我国也曾发生。2016年,一位科学工作者的基因编辑论文被撤回,尽管最终没有证实其有主观造假行为。然而,从该论文发表时媒体大肆宣传到后来科学界对其结果提出质疑所引起的争议,再到全球科学家验证实验未能证明该论文结论,这个事件以论文撤搞而暂时平息。在论文成果还没有最终定论之前(尽管论文通过同行评议发表在高水平期刊上),媒体的大肆宣传、地方政府随之而来的资金和资源的投入,使得这一事件像冷聚变事件一样轰动但充满争议。相比之下,在实际应用中取得巨大成功的CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)基因编辑工具,始于1987年日本科学家的偶然发现,此后经过一批科学家二三十年默默无闻的深入研究,科学家们才真正明确了CRISPR的生物学机理并揭示了其巨大应用价值。CRISPR持久受欢迎源自其被广泛认可的科学价值,而非媒体的推波助澜。

在抵制学术灰色地带的事件中,同行评议通常发挥着维护科学客观性和严谨性的作用。然而,并非所有事件中同行评议都能及时发挥作用。此外,需要注意的是,由于各种因素的影响,同行评议可能存在滞后性。正如庆存瑞教授在对病态科学进行评价时所强调的那样,病态科学与同行评议未能充分发挥作用有一定关系。这也引起了人们对于当前科研中同行评议制度是否已经失效的争论[10]。

2. 自由探索不是“百科全书”式的研究,警惕原创水平不高的“伪自由探索”研究蒂尼·拉文(Tine Ravn)和麦兹·索伦森(Mads Søensen)认为,“无原创性”(unoriginality)的科学研究也处于灰色地带。在他们的文章中,一位物理学家表示“大家只是简单地制造过多且相似的论文,这些研究只是现有研究的装饰品,几乎没有原创性贡献。”这种基于前人研究而进行无实际价值或者盲目探索的“研究”结果,可能会在同行评议后发表在某些期刊上,并且作者可以将其研究冠以“自由探索”的名号。然而,这种做法异化了自由探索的概念,成为了“伪自由探索”,既不是研究自由,也不是科学探索。“伪自由探索”的另一种表现形式是开展“百科全书”式的科研,即在没有资源约束条件下,研究团队从事没有明确科学目标、肆意扩张的大型“研究”,研究方向就是整个热点领域,覆盖广却没有特色。

1945年,范内瓦·布什(Vannevar Bush)在《科学——无尽的前沿》报告中传达了一种理念:好奇心驱动的科学研究必须能够在未来某个时候以某种方式对科学发展和技术应用产生影响。然而,在当前全球竞争环境下,麻省理工学院前校长雷欧·拉斐尔·莱夫(Leo Rafael Reif)认为,美国不能仅仅依赖这种理念下的基础研究发挥作用,还需要依靠面向需求的基础研究,有针对性地取得科学突破[11]。莱夫认为,布什所说的基础研究就像是一个小而美丽的自然花园(wild garden),但国家需要的科学更像是农场(farm),需要一群人共同凝练研究方向以满足国家乃至人类的需求。实际上,真正的好奇心驱动、自由探索式的科学研究只占基础研究很小的一部分,其目的是为未来培育和创造更多的可能性。对于自由探索研究的投入应该是有限的,对其较大的投入是需要深思熟虑的,其关键是严格选择最合适的人选。冠以“自由探索”的“伪自由探索”虽然侵占的资源可能不大,但其坏处不止于产出的价值微薄,它还会带坏风气,败坏科学作风,其潜在的破坏性不可估量。

3. 灰色地带的科学研究浪费了时间和资源,造成科技创新体系无意义空转科学研究应是严谨和富有逻辑的。科学研究成果不仅能真实地展示客观世界、揭示其运行规律,更重要的是能真正地应用于现实,推动人类文明和生产力进步。然而,处于灰色地带的科学研究可信度低,这类研究越多就越损害科学研究的公信力。可能产生的后果便是,科学共同体互相间信任度降低,造成理论和实验脱节。进一步地,会使科学共同体外部(政府、企业等资助机构)对科学共同体的信任度降低,造成研究端与应用端的脱节。

坚持科学研究的严谨性和逻辑性是“有代价”的,需要花费很多的时间、资源和精力来保证。因而,取得有价值的科研成果,需要科学工作者的长期奋斗。游走于科学研究灰色地带的行为当然是一种投机取巧,当有人靠着这种行为获得了事业上所谓的“进步”,受损害的是那些扎扎实实、实事求是的科研工作者对于科研体系乃至对我们社会的信心。科学共同体整体乃至这个社会信任度的降低及科研工作者个体信心的丧失,毫无疑问造成整个科技创新体系的低效。

4. 灰色地带的科学研究行为的实质是缺少科学严谨性和实事求是的精神缺乏逻辑严谨性和实事求是的精神,是科学研究滑入灰色地带的根本原因。历史经验告诉我们,只有坚持科学的严谨性和发扬实事求是的科学精神,科学才能真正的进步。原子弹研发过程中的“九次计算”是体现科学严谨性的典型案例。1960年,在验证苏联专家提供的原子弹教学模型一个关键参数时,第一次计算耗时20天,但计算结果与苏联专家给出的结果不符。为了获得准确的结果,邓稼先带领九院的科学家们开展了艰苦的计算。三个月内,科学家们三班倒工作,进行了3次计算,结果仍然与苏联专家的不一致。于是科学家们又进行了5次计算。直到1961年,周光召用“最大功原理”证明了苏联专家的参数有误,验证了我国科学家“九次计算”结果的准确性。如果当时科学家们不坚持科学的严谨性,简单地认为苏联专家的参数是正确的,将极大影响原子弹的研发。

四、从灰色地带到学术不端的典型案例:天使粒子如何妖魔化如果实验科学家不能充分理解科学理论和实验之间的相互关系,他们可能会盲目地相信“理论”,并可能导致科学研究滑向学术灰色地带甚至堕入学术不端。

在物理学中,当实验物理学家知道了“理论”的预言结果,在某些情况下,他们处理实验数据时会产生主观倾向,导致实验以一种不那么令人信服的方式“验证”了理论。1956年,李政道、杨振宁发现宇称不守恒并建立中微子二分量理论,预言μ子到正负电子衰变的实验分支比是3/4。此前相关实验发现的分支比在一定范围内几乎是随机的。此后10年,不同研究组的多次实验测量结果显示分支比稳定到3/4,而每一次实验的误差都落在前一个实验的误差范围内。这个事例告诉大家,单次实验观察不一定能完全独立于理论去无偏地验证理论预言,仅凭一次和少数几次实验检验理论的正确性是不可靠的,只有多次重复实验才能逼近理论描述的“客观实在”。

此外,实验物理学家有时相信的“理论”预言,有可能只是某种简化模型和低阶近似的结果,而事实上模型和近似成立的条件可能十分苛刻,最近关于Majorana零模实验的激烈争论和批量撤稿(见表2)正是这一现象的典型案例。Majorana零模系统被认为可以应用于超导拓扑量子计算机中,因此成为研究热点。具体来说,理论上超导-纳米线(拓扑绝缘体-超导)紧邻复合系统一定会约化到Kitaev模型,从而具有Majorana零模,使其拥有拓扑保护的潜力。然而,在实验采用的强场(或强表面能隙)条件下,这些系统并不能约化到理想Kitaev模型。这时即使观察到的强度为2e2/h的零偏压信号,也不能代表Majorana零模的出现。最近,我们通过更加精确的分析和严格的计算表明[12],在过强或者过弱的磁场条件下,系统不会出现零偏压峰;事实上出现强度为2e2/h的零偏压峰只是Majorana零模的必要但非充分条件,不能用于判断体系是否是Majorana零模。然而,实验家为了迎合有效模型理论预言,甚至在误差范围外有取向地处理数据,“得到”了与理论相符合的错误结论。这也就是最近Majorana实验大量文章被撤稿的原因。

上述问题出现的深层次原因在于一些人不能正确地理解和处理理论与实验之间的关系,他们有意无意地忽略理论预言成立的条件,将理想模型当实际系统来处理。同时,他们不能客观地分析和使用实验数据,而是为了迎合严格的或不严格的“理论”,人为地处理实验数据。为了拟合已有的理论,置反证的实验数据于不顾。这些做法很有可能导致科学研究滑向灰色地带甚至堕入学术不端。正如本文作者之一孙昌璞在《物理学报》上发表文章[13]所说:“一个好的理论-实验的结合工作,必须是双盲的、背靠背的,否则的话就会出现互相人为拟合趋同的科学诚信问题”。

五、形成科学精神价值体系,拒绝学术灰色化由于科学本身的内在规律,科技创新的灰色地带问题的发现和判断有根本性的困难,有时外人很难区分科技成果是初创时的不完美,还是学术研究或价值取向的灰色地带。一旦不加区分,“错杀一千也不放过一个”就会扼杀正在成长的创新。创新的东西不仅和传统的有外在的不一样,而且其内在价值的评价体系也有异于传统。此时,科学精神就变得至关重要。正如社会学所述,在良序社会中,除了法律法规约束外,还需要道德价值观来约束那些法力不逮的地方。同样地,对于科学创新中出现的问题而言,仅靠有形的、刚性的科学规则规范是不够的,还需要无形的、内化于心的科学精神。我们充分相信一个拥有科学精神的学者,是绝不会在人所不知的地方放松自己对科学严谨性的追求。

当前,全球科技发展和科技竞争进入了新的阶段。与其他科技强国一样,我国面临着一些人类发展的共同难题;同时随着科技创新水平逐渐接近世界前沿,我国又面临着越来越多的“无人区”探索;在越来越大的外部竞争压力下,我国必须在很多领域主动、自主地探索,开展自主可控的研究[14]。在这三重因素的影响下,我国正在不断拓展和深入“无人区”的探索,并遇到了很多在过去追赶状态中没有遇到过的新问题。

在以追赶为主的科学发展态势下,多数科学研究的方向及其价值判断标准是确定的,我们可以跟踪国外的科学研究进展,在他人已有的工作基础上做一些创新,完全开放的同行评议也能很好地发挥作用。而在当前深入“无人区”探索的新阶段,科学研究的方向及其价值判断标准不像以往那么明确。传统的同行评议可能难以发挥应有作用(同行评议倾向于支持已有的研究方向),甚至会扼杀创新。同时,新的研究价值判断方法尚未建立起来。旧有价值判断准则的部分失效和新的价值判断准则的暂时缺位,容易导致学术不端或者学术灰色地带的行为发生。同时我们也要看到,科研竞争的不断加剧在客观上会导致学术不端及游走于学术灰色地带的行为发生[15]。因此,当我国科技创新进入新阶段,“无人区”探索逐渐拓展和深入时,特别需要注重对基础研究价值判断的革新。基础研究的有用性和基础性在短期内很难有一个明确的判断标准,所以需要依靠具有科学家精神(即科学精神和爱国主义)的价值判断。

科学研究需要实事求是的精神。参与“两弹一星”的老一辈科学家以自己的实际行动阐释了严谨、实事求是的科学态度,这种科学态度应该始终坚持,并成为我国新时期科技创新文化的重要组成部分。于敏先生在巨大的政治压力下坚持科学真理,实事求是,充分体现了科学家精神。“文革”期间,实验工作队设计的一个小型化型号在一个关键动作上出了毛病,军事管制委员会的领导蓄意要把这次技术问题变为政治问题,于敏坚决拒绝按他们的意图说话:“如果我说假话,我现在可以轻松过关,但我经受不了历史和真理的考验。我宁愿现在挨整,决不说对不起历史的话,不说违背真理的话。”胡思得院士回忆到“于敏同志这种大义凛然的态度,在当时的政治环境下,确实是难能可贵,对我们是极大的教育和鼓舞,也免使科研工作走入歧途,我从此把于敏当作自己处世立业的学习榜样。”

科学研究的实事求是精神还体现在以科研诚信规范正确处理研究中的错误。著名理论物理学家、“两弹一星”元勋彭桓武先生生前在正式科学刊物上发表的最后一份文字[16]便是他自己论文的一封更正信。刘寄星研究员曾在一次访问[17]中提到:“这封信足以反映彭先生一生严谨求实的科学态度”。2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步弘扬科学家精神 加强作风和学风建设的意见》,对弘扬科学家精神、加强作风和学风建设做出了全面系统部署。孙昌璞等10位科学家共同向广大科技工作者发出了“弘扬科学家精神,树立良好作风学风”倡议书[18],呼吁:自觉践行新时代科学家精神;坚守科研诚信底线和科研伦理规范;反对浮夸浮躁、急功近利;加强科研数据及成果管理;反对科研领域“圈子”文化;积极履行社会责任。他们呼吁:更要持续加强科研诚信建设、深入践行良好作风学风,呼吁要遵照科研诚信要求,负责任地开展科研活动,抵制学术不端和处于灰色地带的有问题的科研行为。

基础科学研究应该面向国家重大需求与挑战,围绕社会、经济和产业发展中的共性问题,凝练关键科学问题并组织开展研究。绝不能在“自由探索”口号的庇护下,开展覆盖面广却不深刻的“百科全书”式的科学研究。不能不顾资源约束条件,做一些“豪华”的科学研究。不能一味追逐热点,为了一些利益(例如获得资助等)做一些所谓的“高显示度”的工作。我们需要科学家们能够在一个方向上深耕,“坐稳冷板凳”(或者说有战略定力),对基础理论形成深刻的理解,并将其运用到实际领域中去。

① 学术不端行为主要指伪造(falsification)、篡改 (fabrication)、剽窃(plagiarism)。

| [1] |

Ravn T, Sørensen M. Exploring the Gray Area: Similarities and Differences in Questionable Research Practices (QRPs) Across Main Areas of Research. Science and Engineering Ethics 27, 2021. https://doi.org/10.1007/s11948-021-00310-z

|

| [2] |

Institute of Medicine. Responsible Science: Ensuring the Integrity of the Research Process: Volume I. Washington, DC: The National Academies Press.1992. https://doi.org/10.17226/1864.

|

| [3] |

Fanelli D. How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and meta-analysis of survey data.

PloS one, 2009, 4(5): e5738.

DOI: 10.1371/journal.pone.0005738. |

| [4] |

Riley J. Proceedings of the Thirteenth Conference on Public Opinion Research.

The Public Opinion Quarterly, 1958, 22(2): 169-216.

|

| [5] |

庆承瑞. 病态科学, 冷聚变及其它.

自然辩证法研究, 1991(1): 47-53.

DOI: 10.19484/j.cnki.1000-8934.1991.01.009. |

| [6] |

郝柏林. 伪科学与赝科学.

科学, 2002, 54(2): 40+2.

|

| [7] |

迈克尔·斯特雷文斯. 知识机器. 北京: 中信出版社, 2022: 31-33.

|

| [8] |

Goodstein D. In Defense of Robert Andrews Millikan.

American Scientist, 2001, 89(1): 54-60.

DOI: 10.1511/2001.14.724. |

| [9] |

吴明喻. 科技政策研究二十年——吴明瑜口述自传. 湖南: 湖南教育出版社, 2015: 73.

|

| [10] |

Mastroianni A. The rise and fall of peer review. https://experimentalhistory.substack.com/p/the-rise-and-fall-of-peer-review [2023-2-27].

|

| [11] |

Reif R. How to Turn Vannevar Bush’s “Wild Garden” Into a Farm that Cultivates Solutions to Human Needs. Issues in Science and Technology. https://issues.org/vannevar-bush-wild-garden-science-policy-reif/ [2023-2-27].

|

| [12] |

Qiao, Li, Sun. Do Majorana zero modes emerge in the hybrid nanowire under a strong magnetic field?arXiv: 2112.13568 PRB.

|

| [13] |

孙昌璞. 当代理论物理发展趋势之我见 —杨振宁学术思想启发的若干思考.

物理学报, 2022, 71(1): 7-16.

DOI: 10.7498/aps.71.20212307. |

| [14] |

刘仓理. 如何确保国防科技领域科技链人才链安全. https://www.workercn.cn/c/2022-06-08/6972725.shtml

[2023-2-27]. |

| [15] |

丹尼尔·格林伯格. 纯科学的政治. 上海: 上海科学技术出版社, 2020: V

|

| [16] |

彭桓武. 来信.

科学, 2007, 59(1): 52.

|

| [17] |

刘寄星. 严谨求实的物理学大师. https://www.cas.cn/zt/jzt/yszt/ldyxphw/mtbd/200703/t20070306_2671515.shtml [2023-2-27].

|

| [18] |

中国科学报. 10院士专家发起“弘扬科学家精神、树立良好作风学风”倡议 https://www.nsfc.gov.cn/csc/20340/20289/44932/index.html [2023-2-27]

|

2. School of Physics, Peking University

2023, Vol. 13

2023, Vol. 13