农村信息化对统筹城乡发展、加快农业现代化、夯实农村发展基础具有重要作用。自2004年起,中央一号文件已连续10年提及农村信息化建设。2013年中央一号文件更加强调要“加快用信息化手段推进现代农业建设,启动金农工程二期,推动国家农村信息化试点省建设。”[1]各部门、各地方纷纷推出助农工程、电视村村通、远程教育等农村信息化工程。但从现实发展看,一些深层次问题仍然制约着农村信息化的发展速度与效果。城乡之间的“数字鸿沟”仍然较大。根据中国互联网络信息中心提供的报告,“截至2011年12月底,互联网在城镇的普及率是54.6%,在农村仅为20.7%。城镇网民中的使用频次也远高于农村。”[2]

围绕农村信息化问题,国内学者展开了广泛探讨,包括农村信息化的概念、现状、存在的问题、发展模式以及对我国农村信息化的对策与建议等诸多方面[3][4][5]。有的研究从社会资本理论的视角[6],认为“乡规民约”是其管理资本;有的研究从新公共服务理论出发[7],探讨政府应如何促进农村信息化建设;有些是从技术视角即项目的角度思考农村信息化的项目选择、投资主体、项目实施、项目运营等各个环节[8]。上述研究均是从外部探讨农村信息化的成败得失,鲜少从内部剖析农村信息化运作的“黑箱”。

农村信息化工程涉及的层面无外乎社会、技术两个领域,是技术学科和社会学科的有机融合。如果把农村信息化工程涉及的对象归于社会或技术性质,大致可分为人类行动者(如政府、相关企业、农民等)和非人类异质行动者(如IT技术、农民需求等)。不同利益取向和行动方式的参与者将信息技术网络结成了强大的“无缝之网”。行动者网络理论(Actor Network Theory,ANT)认为社会和技术决定论都是有缺陷的[9],没有纯粹的社会,也没有纯粹的技术[10],两者绝不能割裂。国外已有一系列运用ANT对信息系统领域进行研究的成果,“行动者网络理论被广泛应用于社会科学的多个领域,如社会学、技术学、女性主义、文化地理学、组织与管理学、环境学、卫生保健等方面”[11]。Arthur Tatnall和Anthony Gilding指出,在社会、技术和政治互动背景下,ANT在商用万维网、IT项目管理问题、基于计算机的协合工作、界面设计、可用性测试、 组织内分布式系统的使用和其他涉及一些社会与政治问题的信息系统等领域,均优于其他信息系统研究方法。[12]相比之下,在国内的农村信息化研究中,较少应用ANT。本文将以ANT为依托,通过行动者网络这把“金钥匙”,揭示网络建构的动力机制,拓展ANT在农村信息系统实践中的应用,打开农村信息化工程“黑箱”。

一、 农村信息化工程中的行动者网络ANT主张,社会技术是由人类行动者与非人类行动者共同构成的异质网络,任何行动者的失控与缺失都有可能导致整个网络的坍塌。

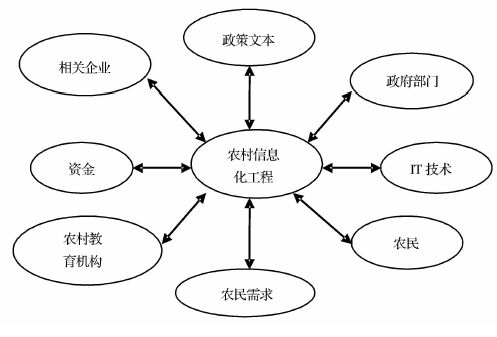

1. 农村信息化工程行动者网络的构成要素在农村信息化工程推动中,相关利益主体是该行动者网络中的行动者,包括人类行动者和非人类行动者。具体来说,农村信息化工程行动者网络中的人类行动者包括:省级以上政府(中央政府、中央部委、省级政府)、基层政府组织(市、县、乡镇政府、村委会)、企业行动者(如电信公司、IT制造商、IT软件公司、经销企业)、农村教育行动者(农村中小学)、农民。非人类行动者包括物质与意识范畴两种类型。其中物质范畴的行动者主要指IT硬件、IT软件、资金等;意识范畴的行动者主要指农村信息化工程中的农民需求、政策制度文本等。我们可以用图 1来显示相关行动者之间的关系。

|

图 1 农村信息化工程行动者网络图 |

鉴于职责所在,省级以上政府是农村信息化行动的决策者、指导者与主导者,是农村信息化工程行动者网络中的核心行动者,在网络的形成与发展中具有征召与动员作用。其中,中央政府是农村信息化行动的发起者,它制定的10个“1号文件”为农村信息化建设确立了行动纲领,为其发展提供了方针政策,为其行动展开发布了动员令;中央各部委是农村信息化具体行动的决策者和指导者,具体部署农村信息化行动;省级政府及归口业务部门是农村信息化实施行动的主导者。省级以上政府拥有决策权力、政策资源、资金保障、人力资本,在这一层面上推出的工程,可以扩展到全国成为一种全局性的农村信息化工程。基层政府承接上级政府的指令,起着上传下达的作用。企业行动者负责信息技术产品的生产、推广与应用。农村教育机构在培养农村中小学生文化素质的同时,还兼具提升其信息素养的职能。农民是信息技术的直接使用者。这些人类行动者共同致力于农村信息化工程的实施与执行。

物质范畴中的IT软硬件技术是承载农村信息化工程的工具与平台,只有被使用和掌握才能反映农村信息化水平的高低。资金是维系网络正常运转的资本来源,农村信息化工程行动者网络涉及的资金包括农村IT基础设施建设资金、使用IT设施的运转资金、构建农村信息化工作行动者网络的利益分配。意识范畴中的农民需求包括农业政策信息、农业生产科技信息、市场信息、实用技术、优良品种开发及高新技术信息、农资供应信息、农副产品加工信息、劳务用工信息、教育卫生、文化娱乐信息等多个方面,这是农民使用IT技术的重要动力源与助推器。政策制度文本包括中央一号文件、通知、决议、规划、考核制度、指标、奖惩办法、应对措施等。这是各人类行动者主体推进农村信息化行动的依据,是上级政府考核下级的制度约束,是下级政府对上负责的文本依据,是相关企业执行政策、追求利益的动力。这些非人类行动者通过铭文(inscription,也指语句、记录等)而具有了农村信息化行动的利益内涵。把这些非人行动者纳入到农村信息化工程行动者网络是提升农村信息化水平的应有之义。

2. 农村信息化工程行动者网络的利益联盟农村信息化工程行动者网络利益联盟的形成依赖于该网络内部各异质行动者之间的功能定位与利益整合。ANT认为无论是人类行动者和非人类行动者都以同等的地位相互交织与融合。它们存在的意义就在于和其他行动者之间建立联系。如果把它们隔离开来使其孤立存在,则没有任何意义。在农村信息化工程推进过程中,各行动主体在工程实施过程中所处位置与所起作用不尽一致,但他们应该形成一种协调合作关系。各行动者只有在平等的地位基础上,才能进行有效整合。农村信息化工程行动者网络利益联盟的实现过程就是各行动主体不断解决冲突、协调利益的过程。

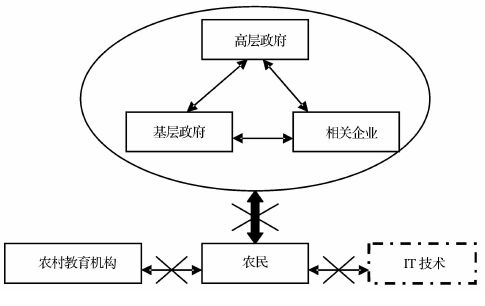

ANT认为网络中每个行动者都有自己的行动能力与各自考量的利益。各行动者通过不断地协调利益保证了网络的稳定性。人与人的协调基于共同利益的协商,人与物的协调则决定着科技的发展过程。ANT在解释科学、自然和社会构成的无缝之网时,并没有停留在单纯的理论陈述上,而是诉诸了经验的解说。比如拉图尔通过巴斯德微生物实验室,向人们展示了一个行动者网络的成功建构过程。农村信息化行动者网络利益联盟的过程是各行动者共同行动的过程。各行动者出于自身的利益定位寻求着不同的利益诉求,也就会出现各种利益纷争,利益联盟通过行动者之间的博弈、协商得以实现。在这种网络中,高层政府位于决策中心,决定着行动取向。基层政府处于网络中间环节,承担着对上负责、对下协调职能,但市、县、乡村等基层政府由于所拥有的权力、财力及人力资源有限,尤其是乡镇、村级组织,只是有限的几个人承接国家权力机构制定的所有文件,因此他们往往因无力承担,最后只得走形式了之。盈利性企业在政府引导下,在担负着高层政府价值取向的同时,又出于自身利益服务于“三农”。农村教育机构承担着提升农民素质的职责,但现行应试教育模式使得信息技术课在农村中小学成为摆设。农民由于信息素养不高、接受IT技术能力不足,在政府设计的网络中处于承受者地位,被动接受政府安排与给予。农村信息化工程行动者网络利益联盟过程可见图 2。

|

图 2 农村信息化工程异质行动者网络及利益联盟① |

①图中实线方框为人类行动者,虚线方框为非人类行动者,椭圆形为网络范围,箭头表示利益联盟形成,箭头上有交叉符号表示利益联盟中断。

在这一意义上看,中央高层部署的农村信息化工程与最基层政府、农民的结合,到了乡村便成为悄无声息的运动。这种网络既是开放的又是动态的,随着异质行动者被不断招募进来或脱离出去,行动规则或资源发生变化,结构网络也随之改变。在农村信息化网络中,尽管基层政府必须无条件执行高层决策,但执行的过程、手段与效果则取决于执行者的选择。选择过程不同,意味着结构网络也不一样。对农村信息化行动而言,其行动及结果受行动者在结构之网中位置的影响,不同位次拥有的权力与享有的资源不同,决策权力的掌控者都会选择那些能够使自身利益最大化的路线行动,而不是工程实施整体利益的最大化。这就造成了工程实施过程中整体与局部利益的冲突。立足于单个行为主体无法解决这种矛盾。

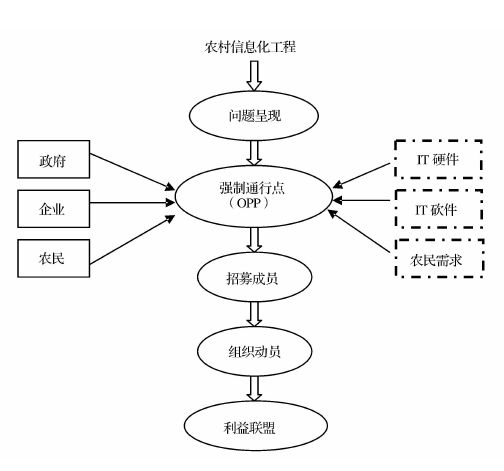

二、 农村信息化行动网络的转译过程分析ANT认为建构行动者网络的关键是转译过程。转译是对角色的界定,借助转译活动,行动者组合在一起构成行动者网络。卡隆等人指出,转译过程包括问题呈现、招募成员与组织动员几个关键环节,共同的强制通行点(Obligatory Points of Passage,OPP)连接着各行动者主体。

农村信息化工程是中央政府联合省市政府、县乡基层政府、营利性组织、教育机构、村委会、农民等共同实施完成的。中央政府作为牵头单位,负责出台农村信息化工程的政策、提供资金支持等;省市政府根据中央部署与政策精神,负责制定本地的具体措施、提供资金等;县乡基层政府负责承接上级政府的命令,将上级的配套设施转向基层农村;营利性组织如电信企业负责工程的具体实施;教育机构为农村信息化工程提供后备力量;村委会与农民是信息技术设施的使用者。农村信息化工程从中央政府发布文件之初,被设计成为一张“无缝之网”,构成了一种“正式网络”。图 3显示了农村信息化工程行动者网络理论的转译过程。

|

图 3 农村信息化工程行动者网络转译过程① |

①图中实线方框为人类行动者,虚线方框为非人类行动者,椭圆形为转移环节,箭头为转移路线。

1. 问题呈现:农民理应成为核心行动者一项社会技术工程只有完成全部的转移过程才能实现整体效果,各行动者的利益才有可能得到满足。诚如拉图尔所言,“为解决这一矛盾,一是要吸收他人的参与,从而使他们加入事实的建构;二是控制他们的行为,以便使他们的行动可以预测”[13]。在这一过程中,每个行动者都面临着相应的困难,要成功地完成转移过程,各行动者都要排除自身障碍。对省级以上政府而言,推动农村信息化工程应出台政策、提供资金、制定标准。对地方政府而言,根据上级政府下达的任务,将指标层层分解落实到下级归口部门,自下而上地统计汇总指标成为政府眼中的政绩。对电信企业而言,政策的出台正迎合了他们的利益取向,他们是政策的积极执行者。对农民而言,政府提供的信息与农民需求不匹配,农民缺乏使用IT技术的动力,兼之掌握IT技术需要具备一定的知识素养,能否满足农民需求以及接受和使用政府配备的IT软硬件技术,就成了农村信息化工程顺利实施并真正提升农村信息化水平的强制通行点。强制通行点是网络建构过程中必须排除的困难与障碍。要使转译所界定的角色成为强制通行点,就必须使被转译者满意于进入网络后自身的转变。表面上,农村信息化行动网络中各行动者面对的共同问题是:如何使中央政府下发的文件得到贯彻执行?为解决这一问题,农村信息化行动网络围绕中央政府指挥棒而形成。而实质上,该网络的核心行动者应是农民,是农民对IT技术的接受和使用。但政策执行中农村干部的不积极、农民的不合作形成了一种非正式网络,使得正式网络实际效果偏离了初始目标。

2. 招募成员:企业组织的行为选择在该异质网络中,每位行动者都需要承担相应的任务。要消除城乡数字鸿沟,提升农村信息化水平,仅靠政府单方面推动是不可行的。“政府搭台、企业唱戏”既是中国发展经济的一向惯例,又是农村信息化建设的必然选择。农村信息化建设最重要的一步是信息技术设施水平的提高。在这一过程中,电信企业既是最大的责任主体也是最大的受益者。国家推出的“村通工程”虽然只是政策导向,需要电信企业承担更多的社会责任,但企业在后“村通”工程时代稳定了农村市场份额,长远利益能够得到保证,如此就可以引导电信企业的行为与政府的导向保持高度一致。

3. 组织动员:农村居民的被动参与根据卡隆的研究,只有顺利通过组织动员阶段,才有可能建成一个成功的网络。农村e族和农民工群体本应是农村信息化建设的重要主体,农村信息化发展水平的高低取决于他们对信息技术的利用程度。但“自上而下”的信息化产品供给在很大程度上取决于“上级”意识,不能真正反映农村多数人的需求,导致农民不积极、不主动、不配合。中央部委的政策文件经过地方政府的层层转发与部署,一些务虚的程序化文件经过一圈公文旅行后,由于基层政府人力、财力有限,成为档案室里的一纸“空文”;一些靠决策部门强力推进的项目,上至中央下到村委会都建立了一套严格的考核制度,配备了相应的硬件设施,但在执行中走过场、走形式的现象并不少见;涉及到资金安排、政策激励的项目,调动了以盈利为目的企业积极性,但对于农民而言,所提供的服务或产品未必适合他们的口味。农村信息化政策采取这种“自上而下”的决策机制,显然没有充分地考虑农民的实际需求。目前,还没有建立起有效的需求偏好表达机制。作为最贴近农村、农民的乡镇政府本应承担起表达农民需求的民意表达职能,但在农村信息化建设中,乡镇政府并没有发挥这样的作用。这就造成农民急需某些方面的信息服务,但在信息供给决策中却难以得到体现,从上而下的信息供给与农村的现实和农民的迫切需求产生错位。无论是政府还是企业,它们只是一种外部主体,仅凭自己的愿望和偏好给农民提供服务或产品,未必真能适应农村经济、社会和政治发展的客观需求。

综上,农村信息化网络的异质性既表现在参与网络的不同主体是异质的,又体现在各行动主体的利益取向与行为方式的差异。上述主体在转译为网络行动者的过程中,实际上是在国家编织的结构之网中执行着正式网络的功能,但执行中还隐含着自身的意图,在其行动中表现出消极、反对、怠工等各种非正式网络形式。这说明农村信息化行动网络中存在着不同于正式网络的异质网络。

三、 讨论与启示农村信息化工程自上而下的单向推进格局在启动阶段有其存在的合理性,但从实际效益和长远发展来看,由于农村信息化工程结构的外在性、农村信息化行动的异质性以及正式网络中存在着非正式网络,农民仅被作为消极的被动接收者,造成农民主观能动性与创造性不能充分发挥,农村信息化因主体缺位而陷入困境,不仅无法有效实现农村信息化工程的价值,还导致信息化资源投入的闲置和浪费。是什么原因导致这种“信息化的陷阱”呢?

第一,农村信息化工程中非正式网络的存在消解了正式网络效果。农村信息化建设的实施应把政府、市场主体、农民等各方面的兴趣聚集在一起,在实现目标的过程中逐步协调一致起来。各行动主体都不应是孤立的,他们应根据各自所处的经济、社会、文化环境,在与其他行动者相互作用的过程中不断变化。在各行动者组成的结构之网中,单个行动者的利益、兴趣在网络的行动中应不断趋向统一。然而,由于非正式网络的存在,这种共同的利益不可能完全一致。农村信息化工程的根本目的在于提升农民的信息化水平,这是中央政府一厢情愿下的良好愿望。信息化作为新生事物在中国的传播也仅仅20多年的历史,地方政府各级人员对它的认识还存在偏差和误区。意识决定行动,基于误区基础上的认识必然导致政策执行的变形和走样。市场主体(主要是农村信息化建设有关的电信企业、电子产品生产企业、涉农企业等)的诉求在于自身的利益,与国家的政策目标并不完全一致,只有在保证自身利益最大化的同时才会兼顾到政策的目标与农民的利益。作为信息化工程的被动承受者的农民群体,其能够真正接触网络并有效利用网络价值型功能的人少之又少。在农村信息化建设中,他们是被孤立的行动者。由政府建立起来的目标没有被各行动者完全认可,政策的效果自然要打折扣。

第二,自上而下的信息化工程和自下而上的农民需求是错位的。在农村信息化方面,国家花了很大财力来推动,但依然困难很多、成效不大。当然,政策问题、投资问题、共享机制问题都是农村信息化工程成效不大的原因,但还有一个更重要原因在于自上而下的信息化工程和自下而上的农民自身的需求是错位的。农民需求是接受与采纳IT技术的动力之源,是农村信息化工程异质行动者网络建构中的强制通行点。“从理论上分析,新农村信息化建设的主体是农民,农民主体作用、政府主导作用之间构成了统一互动的关系。然而,就现实而言,在各种因素制约下,农民在农村信息化建设中的地位实际上却处于远远偏离主体地位的畸形状态,严重影响和制约了农村信息化建设进程”[14]。因此,“在自上而下的农村信息化已经发展到一定程度的今天,必须强化自下而上的农村信息化进程”[15],在农村信息化建设中必须从农民的主体定位出发,采取相应对策,实现农民主体作用与政府主导作用的对接,进而在产品与市场、专家与农户、政府与农民等层面上实现信息发布、信息服务、信息反馈和信息应用的多重互动,努力探索一条不断提升农民主体地位和有效推进新农村信息化建设的良性互动之路。

农村信息化工程是国家中心主义治理机制下的产物,它强调自上而下的社会动员和强制模式。尽管多元化主体参与科技决策已经得到越来越多的重视,但在现有模式中原有的治理机制仍占主导地位。国家在各个领域推出的自上而下的各项政策、工程、项目均与农村信息化工程的行动过程有相似之处,存在一种技术与权力相互建构的正式网络,同时正式网络之中隐含着由各行动者组成的非正式网络,它削弱或修正了正式网络的实施效果,政策预期往往难以达到。

| [1] | 中共中央,国务院. 关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见.http://www.gov.cn/jrzg/2012-02/01/content_2056357.htm.[2012-02-01]. |

| [2] | 中国互联网络信息中心. 2011年中国农村互联网发展调查报告. http://wenku.baidu.com/view/26cd79d480eb6294dd886ce3.html.[2012-08-01]. |

| [3] | 袁文坤. 西部农村信息化的现状与思考. 社会科学研究, 2011(3): 107-110. |

| [4] | 朱莉, 朱静. 贵阳市农村信息化发展现状与策略思考. 贵州农业科学, 2012(2): 175-179. |

| [5] | 李习文. 试论健全与完善西部地区农村信息化发展模式. 图书馆理论与实践, 2011(4): 47-49. |

| [6] | 罗章, 王涛. 基于社会资本理论的农村信息化建设的路径选择. 安徽农业科学, 2010(27): 15382-15384. |

| [7] | 申理哲. 新公共服务理论视角下的农村信息化建设探讨. 科技咨讯, 2011(33): 216. |

| [8] | 杨超. 基于项目的农村信息化一般规律思考. 浙江万里学院学报, 2008, 1: 24-26. |

| [9] | Latour, B. Aramis or the Love of Technology. Harvard University : Harvard University Press, 1996. |

| [10] | Law, J. Introduction: Monsters, Machines and Sociotechnical Relations. A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination. Law, J. Ed. Routledge,London, 1991: 23. |

| [11] | Fenwick, T. & Edwards, R. Introduction: Reclaiming and Renewing Actor Network Theory for Educational Research. Educational Philosophy and Theory, 2011, 43(S1): 1-14. |

| [12] | Arthur Tatnall, Anthony Gilding. Actor-Network Theory and Information Systems Research. Proc. 10th Australasian Conference on Information Systems, 1999: 955-966. |

| [13] | Bruno Latour. Science in Action: How to follow scientists and engineers through society. Harvard University Press, 1987: 109. |

| [14] | 胡晋源. 农民主体地位视角下新农村信息化建设策略研究. 农业现代化研究, 2007(5): 575-578. |

| [15] | 苑鹏, 国鲁来, 齐莉梅, 等. 农业科技推广体系改革与创新. 北京: 中国农业出版社, 2006: 59-60. |

2013, Vol. 3

2013, Vol. 3