当前科学传播有三种典型模型,它们依次为:中心广播模型;缺失模型;对话模型(也叫民主模型,与境进路)。三种模型代表了三种不同的立场。因为其立场不同,其目的也是不同的,当然其效果也有所差异。刘华杰教授在此基础上提出了第四种超越政府、厂商、家户利益的、站在“文明精英的立场”,以“全球生态系统模型”为崭新的传播模式的科学传播模式。这种超越国家利益的科学传播看上去很美,但是它有多少现实意义呢?

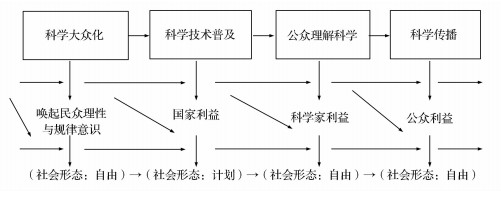

我们在现有的三种传播模式的基础上,增加一个最初的“科学大众化”模式,见图 1,并从历史的角度来分析这些并存的传播模式的相应制度约束与文化约束。

|

图 1 科学传播的四个模式 |

科学大众化模式应该以维多利亚时代的法拉第、赫胥黎和廷德尔等科学家在英国工业化时代兴起的。尤其是赫胥黎在其主办的“Westminster”杂志上第一次以“Popular Science”(《大众科学》)专栏将产生知识的天才们的工作与“科学大众化”(works of popularization)区分开来。在20世纪中叶开辟了科学大众化的先河。那个时代是开明时代,科学大众化的思想是科学家自主提出,是在社会形态完全自由的状态下产生的。

科学技术普及(或者简称“科普”)的概念产生于民国1933-1937年科学社会化运动时期。中国科学化运动协会组织者曾提出“以500万人受科学知识之直接宣传为最低要求”。协会组织已经有民国政府官员参与。“科普”术语的固定化在1949年成立中华全国自然科学专门学会联合会(全国科联)和中华全国科学技术普及协会(全国科普)成立大会上。科学与科普完全由政府管控,其立场、目的都完全是计划的模式。在后来的科普模式中,呈现出典型的国家立场。

20世纪50年代到70年代,战时科学的发展对媒体形成需求张力和两大阵营的冷战和竞争。其中苏联人造地球卫星效应(Sputnik Effect)所带来的影响巨大。美国艾森豪维尔总统号召全民学科学。科学家在很短时间内编辑出版了《廉价书库》(“An Inexpensive Library”)。美科促会1963年出版了《科普书指南》(“A Guide to Science Reading”)。其目的就是科学普及。

英国皇家学会在1985年发布的“Public Understanding of Science”《公众理解科学》中提出的Understanding翻译为“理解”再贴切不过了。“理解”包含了不仅要“理解”科学家的工作,而且要对科学技术研究和科学知识要达到一定程度的理解。从而,理解具有了三个重要的内容:知识、兴趣和态度。这三个重要的内容成为科学素养的主要维度。公众理解科学是在二战后公众对科学技术对环境、伦理、信仰、利益产生冲突后,公众对科学信任度下降后,科学家对公众理解科学的认识和要求。尽管后来发现知识与信任呈现非线形关系。但是,至今公众理解科学仍然是目前科学技术传播的主要内涵。这个概念的提出也是在社会自由的状态下的产物。

英国在1988年听取了教育大臣对英国科学技术教育落后的警告,亲自做每一个内阁成员的“思想教育工作”,通过了“1988教育改革法”(在核心课程中加入“科学”,附加课程中加“技术”)第一次将教育纳入国家管理,引发了朝野上下关于教育民主化丧失的哀号。美国在1986年提出《面向全体美国人的科学》后,2061计划逐步被纳入到《美国科学技术教育标准》。目前正在美国推行的科学教育标准成为美国K-12教育的主要评估标准。没有达到标准的学校无法拿到国家的经费。

目前所说的“科学传播”直译自science communication。在中国的汉语中,传播不仅不能表达其原意,而且完全没有传达出“社会参与”的意思。上世纪80年代创建于丹麦的共识会议制度是社会参与的主要模式。这种在西方国家自由社会制度中产生的模式,在没有相同文化底蕴和没有相应的法律制度的中国,至今仍然是逗留在理想主义者口头的玩意儿。

无论是大众科学模式、科学普及模式、公众理解科学模式,还是科学传播模式,都是一个特定的社会制度、政治制度或者文化的产物。这些模式从诞生的那一刻起就是相关制度、文化的基因决定的,只有“转基因”才能彻底转变其模式。

科学研究要受到制度的约束,科学技术的传播同样受到制度的约束,没有利益的科学研究是不可能的。没有利益的科学传播也是不可能的。哥本哈根环境大会上没有哪个国家是完全站在拯救全球的立场上说话的。各个国家都为自己能够不承担或者少承担碳排放量而摇唇鼓舌,甚至不顾历史事实,推卸责任。其目的就是一个:国家利益。

科学传播模式的演变过程说明了其制度和文化的制约性,同时,也说明了科学传播的利益性,甚至是狭隘的利益性。只要科学研究和科学传播是在“国家”中进行的,其利益是必定的。国家为了增加粮食产量必定支持转基因技术的应用,反对的声音当然会受到压制。科学家在从事科学普及中经济利益与声望的考虑不可避免。公众不关心神七、神八,而关心自己的寿命和健康。超越利益的行为是高尚的,但是,非常困难,至少在目前是这样。

2011, Vol. 1

2011, Vol. 1