——

高校研究生的学术不端行为发生于研究生培养过程的各个环节,且表现形式众多。2019年7月1日正式实施的《学术出版规范—期刊学术不端行为界定(CY/T174—2019)》列举了剽窃、伪造、篡改、不当署名、重复发表等八大类学术不端行为的多种表现形式;2019年9月25日由我国20个部委单位联合印发的《科研诚信案件调查处理规则(试行)》界定了七类科研失信行为。同时,诸多学者深入关注“有问题的研究行为”(Questionable Research Practices),例如两人轮流撰写论文并同时签署两人名字、[1]挑选数据以使得分析结果在统计学上显著[2]等行为;Leslie K. John等的调查研究发现,相较于抄袭、剽窃、篡改等,“有问题的研究行为”虽然严重程度较低但却普遍存在于科研工作者中;[3]Camilla J. Rajah-Kanagasabai和Lynne D. Roberts基于计划行为理论探究了学生有问题的研究行为影响因素及机制。[4]本文将基于研究生培养过程关键环节,提取对应的不同类型典型学术不端行为,并辨析不同类型学术不端行为影响因素的差异性和作用机理。

现有文献主要从制度因素、[5]组织因素、[6]个体因素[7]等角度剖析研究生学术不端行为成因,而研究生在面对学术不端行为伴随的利益诱惑与惩处风险矛盾时,其心理决策是一个复杂的过程,有必要对个体实际行为与产生该行为的心理过程进行区分研究,[8]Thomas M. Jones指出个体道德决策(Ethical Decision-making)的过程包括:认知道德问题意识、做出道德判断、树立伦理意图、产生伦理行动等环节,[9]Michael J. O’Fallon和Kenneth D. Butterfield将道德决策过程分为认知、判断、倾向、行为四部分。[10]本文在现有文献基础上,基于研究生个体心理过程,探索不同类型学术不端行为的影响因素及其作用机制。

计划行为理论(Theory of Planned Behavior)认为个体在做出某行为(Behavior)之前,先有行为意向(Behavior Intention),而行为意向由行为态度(Attitude toward Behavior)、主观规范(Subjective Norm)、知觉行为控制(Perceived Behavioral Control)所决定,这为本文基于个体心理过程研究学术不端行为成因提供了理论基础。其中,行为态度是指个体对某特定行为的情感性认知与工具性认知;主观规范是指个体对某行为被允许程度的认知,特指对个体有影响力的个人或团体对该行为的允许程度;知觉行为控制指个体对执行某行为的能力与预期阻碍的评估,当个体认为自己所掌握的资源与机会愈多、所预期的阻碍愈少,则对该行为的知觉行为控制就愈强。[11]诸多学者基于计划行为理论展开了相关研究,Lisa Beck和Icek Ajzen对学生考试作弊、为避免参加考试或按时完成作业而撒谎等行为进行了实证研究,[12]Kenneth J. Chapman等对824名本科生和商学研究生开展了学术诚信行为的调查研究,[13]Trevor S. Harding等对美国三所学术机构527名学生的学术不诚实行为进行了调查,[14]Thomas H. Stone等对美国一所公立大学的市场营销、管理和经济学课程中271名商科学生的学术不端行为进行了研究,[15]Cheolho Yoon对中国大学生数字盗版(软件、音乐和电影)行为开展了研究,[16]Lori N. K. Leonard等对美国西南两所大学的商科学生学术情境下的道德决策进行了研究。[17]上述研究均支持并发展了计划行为理论在预测与解释学生不诚信学术行为方面的应用。需要强调的是,计划行为理论在不同情境下的解释力存在区别,Mark S. Davis呼吁在研究学术不端行为时,有必要将文化或国籍作为前因变量;[18]Martin Fishbein和Icek Ajzen的研究强调了个体背景因素对于其行为差异的解释力;[19]Lukas Neville基于美国各州的数据统计,发现收入不平等程度、普遍信任程度与学术不诚实搜索(例如在搜索引擎网站上查找论文工厂、帮助作弊)存在相关性;[20]Agata Ewa Chudzicka-Czupała等对波兰、乌克兰、罗马尼亚、土耳其、瑞士、美国、新西兰7个国家共2021名大学生的研究发现显著的跨文化差异,在不同的国家,态度、知觉行为控制都能预测学生的学术不诚实行为意图,但其预测强度有所差别。[21]可以看出,计划行为理论已在学生学术道德决策研究中取得了一定成果,但应用于我国高校情境的研究较少,因此本文将基于我国高校研究生培养情境,探究计划行为理论对研究生学术不端行为的解释力与预测力。

综上所述,本文将基于我国高校研究生培养过程的关键环节,提取研究生不同类型的学术不端行为,从计划行为理论的视角,结合个体道德决策,构建研究生个体行为态度、主观规范、知觉行为控制对不同类型学术不端行为意向的影响机理模型,并结合问卷调研结果开展实证分析。

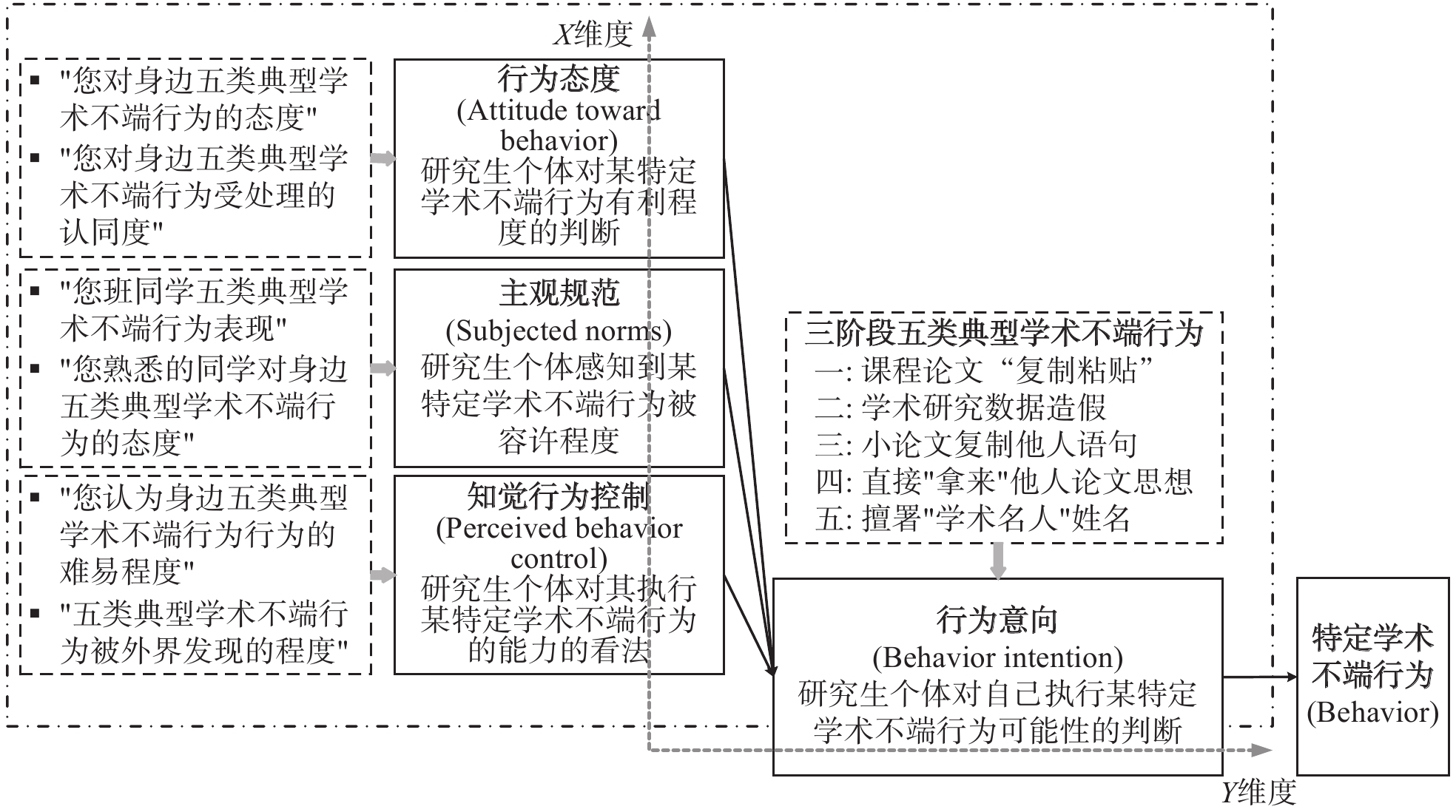

一、研究设计 1. 研究框架本部分首先基于计划行为理论构建由影响因素与典型行为组成的研究框架。“典型行为维度”(Y维度)是指研究生培养过程关键环节及其对应的典型学术不端行为,“影响因素维度”(X维度)是指研究生学术不端行为的影响因素,包括个体对特定学术不端行为的行为态度、主观规范、知觉行为控制。

(1)基于研究生培养过程的典型学术不端行为的选取

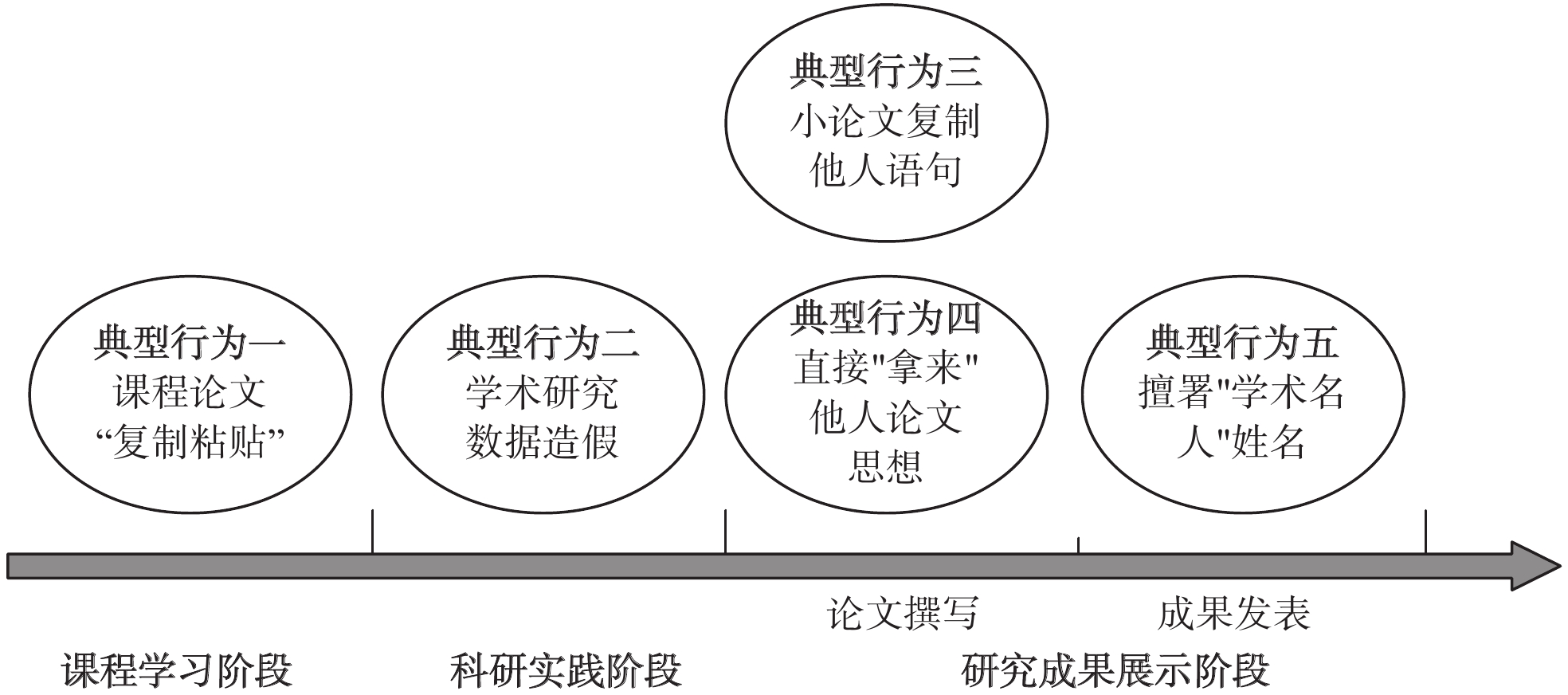

研究生培养过程涵盖研究生学术训练的各环节,本文将其划分为课程学习、科研实践、研究成果展示(包括论文撰写、成果发表)三个主要阶段,依据每个阶段研究生学术活动特征,基于《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(教育部令第40号)等文件中对学术不端行为的界定,并结合实地调研访谈与现实案例,选取了相应的典型学术不端行为(如图1所示)。

|

图 1 基于研究生培养过程三阶段提取的五类典型学术不端行为 |

课程学习阶段选取的典型学术不端行为是课程论文“复制粘贴”,原因为:一方面,课程论文作为课程作业及课程考核的主要形式之一,是在为培养研究生独立科研能力打基础,而本研究通过实地调研访谈发现,一些研究生对课程论文学术诚信重视度低,任课教师对课程论文学术规范监督不足,高校欠缺对课程论文抄袭行为的惩治措施,不利于研究生的培养;另一方面,引用他人文献而不注明出处是较为常见的研究生学术不端行为,[22]且现实案例表明课程作业抄袭现象普遍存在、[23]课程论文大段“复制粘贴”问题严重,因此本研究关注课程论文的“复制粘贴”行为。

科研实践阶段选取的典型不端行为是学术研究数据造假,原因为该阶段的科学实验、问卷调查、数据测算等活动通常由研究生个体独立完成,而个体为获得预期结果而编造数据、图片等行为具有很强的隐蔽性,难以被举证核实,[6]易诱发研究生产生“钻空子”的心理,且已有研究显示,伪造、编撰实验数据是该实践阶段常见的不端行为,[22]因此本文于该阶段选取学术研究数据造假为典型行为。

研究成果展示阶段分为论文撰写与成果发表环节。论文撰写环节选取了两类典型不端行为。之所以选取“小论文复制他人语句”,目的是与“课程论文‘复制粘贴’”行为进行对比,分析研究生对待课程论文与公开发表论文中的类似学术不端行为时存在何种区别。选取“直接‘拿来’他人论文思想”行为的原因为:一方面,相关规范对学术观点与思想剽窃的关注度明显提升,如《学术出版规范—期刊学术不端行为界定(CY/T 174-2019)》特别界定了“观点剽窃”(不加引注或说明地使用他人的观点,并以自己的名义发表),又如《医学期刊编辑出版伦理规范》界定了“思想(创意)抄袭”并提供了规范指南;另一方面,本研究的实地调研发现,高校研究生中普遍存在因担心被同门或同学“抢先”撰写发表而“不敢”充分交流学术观点的现象,这也在一定程度上反映出了观点剽窃给研究生培养带来的不利影响。

成果发表环节选取的典型学术不端行为是擅署“学术名人”姓名,原因为:其一,本研究从实地调研访谈中发现,研究生普遍认为知名度不够是导致投递小论文被拒的主要原因之一,现实案例也显示出将本校同领域“学术名人”署名为论文合作者有助于提升发表成功率;①其二,有研究表明,相对于一稿多发、伪造文章录用函等成果发表环节涉及的其他学术道德问题,研究生小论文署名不按学术贡献程度排序的行为更为普遍,[22]擅署对文章贡献不足的“学术名人”姓名属于该类型行为。

(2)基于计划行为理论的研究框架

计划行为理论是本文的理论基础,研究框架如图2虚线框所示:X维度是研究生学术不端行为的影响因素(自变量),包括行为态度、主观规范、知觉行为控制;Y维度是基于研究生培养过程的五类典型学术不端行为的行为意向(因变量)。需要指出的是,本研究的因变量为行为意向而非实际行为,行为意向是指研究生个体对自己做出特定学术不端行为可能性的判断,个体不道德行为意向与实际不道德行为高度相关,[19]行为意向越强,做出该行为的可能性就越大。本研究考虑到,如果问卷要求被调查人报告其实际负面行为,则可能存在虚假报告的风险,[24]因此为提升研究信度,采用了个体行为意向而非实际行为作为结果变量。

|

图 2 基于计划行为理论的“影响因素”(X维度)-“典型行为”(Y维度)研究框架② |

(1)不同类型学术不端行为的影响因素与行为意向之间的差异性

在课程学习、科研实践、研究成果展示等环节,研究生均可能出现相应的典型学术不端行为,不同类型的行为伴随着不同的目标、行为方式、结果风险等,可能影响个体对不同类型行为的态度、对不同类型行为被允许程度的认知、对执行不同类型行为的预期阻碍评估等因素,从而导致对个体行为意向产生影响。[8]Vivien K.G. Lim和Sean K. B. See对新加坡三所教育机构518名学生的调查发现,学生对不同行为的认知存在区别,认为其中8类行为的严重程度较轻;[25]Lori N. K. Leonard和Timothy Cronan、[26]Leonard等[17][27]的一系列研究发现不同场景及相应的道德行为,对个体的道德判断、态度、主观规范、知觉行为控制等心理因素认知会产生不同的影响,从而导致个体对不同类型道德行为的意向产生差异。因此,本文提出如下假设:

假设1:我国高校研究生对基于培养过程的五类典型学术不端行为的行为态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向均具有差异性。

(2)不同类型学术不端行为的影响因素与行为意向之间的关系

行为态度指研究生个体对某特定学术不端行为的认知,认知标准包括情感性标准与工具性标准。[28]其中,情感性标准是指个体对该行为的喜爱程度、宽容程度等情感性认知;工具性标准是指个体对该行为有利或有害的认知,例如对于课程论文“复制粘贴”行为,不同研究生的态度包括省时省力、应付差事等有利的认知,以及无益于课程知识融会贯通等有害的认知。Bernard E. Whitley对1970年至1996年发表的107篇关于大学生作弊率的研究结果进行回顾发现,相较于不作弊的学生,有作弊行为的学生对作弊行为持更加认同的倾向性的态度;[29]Augustus E. Jordan对美国一所文理学院175名学生的调查发现作弊者更会为作弊行为寻找理由;[30]Eric A Storch和Jason B Storch对244名大学本科生进行的一项研究发现,“实际产生的学术不端行为”与“对该行为的认可”之间存在强烈关联;[31]学术不端行为的态度与实际行为之间的相关关系得到Harding等、[14]Stone等[15]Leonard等[17]多项实证研究的支持。因此,本文提出如下假设:

假设2:我国高校研究生对基于培养过程的五类典型学术不端行为的行为态度与其自身行为意向相关。

主观规范是指研究生个体感知到某特定学术不端行为被允许的程度,反映的是对个体来说重要的人或团体(例如研究生导师、同门、班级好友等)对其行为决策的影响。该影响包括示范性规范与指令性规范:[28]示范性规范是指对研究生个体来说重要的人或团体,其中大多数人在特定情况下的行事规范,会影响研究生个体做出类似行为的决策;指令性规范是指对研究生个体来说重要的人或团体对某特定行为的认可程度,这种认可程度可能影响个体行为选择。Donald L. McCabe等发现即使高校存在学术诚信准则,学生感知到的同伴的学术不诚实仍是预测其不端行为是否发生的重要因素;[32]M. Lynnette Smyth和James R. Davis的一项调查发现,92%的被调查人虽然认为作弊是不道德的,但仍有45%的被调查人认为作弊是可接受的社会行为,由此,学生们形成了一种主观标准,即“尽管制度政策禁止,但大学作弊是一种常见的行为”;[33]Donald L. McCabe等对5331名研究生的研究发现,“感知到的其他学生作弊”对个体作弊的影响最强;[34]Christopher Mensah等对加纳理工学院384名学生的调查发现,同伴作弊是预测个体学术不诚实以及作弊意图的有力因素。[35]因此,本文提出如下假设:

假设3:我国高校研究生对基于培养过程的五类典型学术不端行为的主观规范与其自身行为意向相关。

知觉行为控制是指研究生个体感知到执行某特定学术不端行为的难易程度,难易程度的衡量标准包括完成行为能力的信心与行为控制力。[28]完成行为能力的信心反映的是个体对自己是否有能力执行并完成某行为的判断;行为控制力是指研究生个体感知到其执行某行为时,源于外部的促进和阻碍因素的影响,例如高校对学术不端行为的发现率、惩治强弱程度等。McCabe等发现,学术不端行为被发现的确定程度能够预测学生学术不诚实程度,即使高校存在学术诚信相关政策,但如果不实施惩罚或惩罚不足以超过作弊带来的潜在好处,学生仍可能倾向于采取学术不端行为;[32]McCabe等进一步研究了学术不诚实行为与个体感知到的同行举报可能性、个体对高校学术诚信政策的理解与接受程度、同侪行为、感知到的处罚严厉性之间的关系;[34]但Honor J. Passow等、[36]Harding等[14]发现,感知行为控制与作弊行为几乎无相关性;Stone等发现感知到的行为控制是作弊意图的重要预测因素;[15]江利平等通过对我国某高校350名全日制在读研究生的研究发现,学校惩戒执行力度是研究生学术不端行为的重要影响因子。[22]综合而言,知觉行为控制对个体学术不端行为意向的影响仍有待更多经验研究的检验,因此,本文提出如下假设:

假设4:我国高校研究生对基于培养过程的五类典型学术不端行为的知觉行为控制与其自身行为意向相关。

二、研究方法 1. 问卷设计基于“影响因素”-“典型行为”二维研究框架,问卷设计采取了“情景设置+变量量表”的形式。问卷共设置四个情景,每个情景对应的内容包括三个部分:①通过对现实案例相关新闻报道进行提炼,形成文字描述构建情景,四个情景共对应五类典型学术不端行为(情景一对应“课程论文‘复制粘贴’”,情景二对应“小论文复制他人语句”,情景三对应“直接‘拿来’他人论文思想”,情景四包括“学术研究数据造假”和“擅署‘学术名人’姓名”)。②请被试者依据不同的情景描述,“在相应数字上划‘√’”,目的是请被试者假定其在场,测量其对相应行为的态度。③请被试依据不同的情景描述,“在相应的数字上划‘√’”,目的是指引被试者结合现实,测试其对相应行为的主观规范、知觉行为控制及行为意向。

行为态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向变量测量均采用李克特7点尺度量表,下面以情景一为例展示问卷题目设置。①行为态度采用自编题目,重点测量被试者对态度变量的情感性认知,包括:“您对A拼凑课程论文行为的态度是”,“1→7”表示“非常不理解→非常能理解”;“您对A所受处理的认同度是”,“1→7”表示“非常认同→非常不认同”。②主观规范参考Harding等、[14]Chudzicka-Czupała等 [21]的研究,包括:“您班同学在撰写类似课程论文时,通过‘复制粘贴’完成论文的行为表现是”,“1→7”表示“个别现象→普遍现象”;“与您熟悉的同学中,大部分人对通过‘复制粘贴’完课程成论文的态度是”,“1→7”表示“不赞同→不在乎”。③知觉行为控制参考Stone等、[15]Leonard等 [17]的研究,包括:“您认为通过‘复制粘贴’完成课程论文的难易程度是”,“1→7”表示“非常困难→非常容易”,“通过‘复制粘贴’完成课程论文的学生一般不会被外界发现”,“1→7”表示“非常不同意→非常同意”。④行为意向参考Chudzicka-Czupała等 、[21]Leonard等 [17]的研究,为:“在时间和精力极为有限的情况下,您有多大可能性通过‘复制粘贴’完成课程论文”,“1→7”表示“非常不可能→非常有可能”。本研究在问卷设计时,考虑了以下人口统计学变量:性别、年龄段、在读学历、专业领域等。

2. 调研样本选择和回收效果样本选择的基本要求是被试者对本校治理学术不端行为执行力有一定程度的认知,要求被试者需在当前环境中具有一年以上的求学经历,因此问卷发放对象为硕士研究生(研二及以上)、博士研究生(对于硕博连读生,博一及以上;对于考博生,博二及以上)。为了凸显学科研究和学习过程的差异特性,基于高校的学科分布特点,分别选择西安市工科、理工科、文史科为主且特色鲜明的三所综合性大学。抽样方式为非随机抽样中的滚雪球抽样方式,[37]具体过程为:于三所高校分别联系3位本校老师或研究生作为调研工作人员,请调研工作人员邀请符合样本选择基本要求的人选,该人选完成调查后继续邀请符合要求的其他人选,如此反复持续。借鉴张桂平和廖建桥在纸质问卷发放时请被试填完后用信封现场封口并集中收取[38]的经验,本研究首先由工作人员提前进行纸质问卷准备工作,每套问卷包括一个信封(封口处附带双面胶,未封口),内部装有一份纸质版问卷;其次,工作人员将准备好的信封交给受访者,并对问卷进行简要介绍(填写一份问卷约耗时3-5分钟;填写完成后请用附带的双面胶将信封密封等);最后,被试者填写完成并密封信封后交由工作人员回收。

本调查总共发放纸质问卷300份。其中,工科为主的大学200份,理科为主的大学50份,文史科为主的大学50份。由于实行调研人员现场指导以及跟踪回收,同时采取小额红包等激励措施,发放的纸质版问卷全部回收。为了扩大调研范围,本次调查还采取了电子版问卷形式,工作人员依据样本选择原则,定向选择被试者,并确保与纸质版被试者无重复,并以“一对一”的方式对问卷进行简要介绍,发送问卷网址链接,请被试者进入在线问卷网站填答。本研究共发放电子版问卷31份。删除无效样本后,本研究共获得有效样本合计314份,其中纸质版有效问卷284份,电子版有效问卷为30份,有效问卷率为95%。本次问卷调查的人口统计学特征见表1。

| 表 1 调研样本统计特征分析 |

问卷样本数据信效度检验结果如表2所示。行为态度、主观规范、行为意向变量的Cronbach’s α分别为0.755、0.842、0.701,均大于0.7;知觉行为控制变量的Cronbach’s α为0.678,但由于本问卷采用的量表是在国外量表的基础上结合我国高等教育情境进行修订之后的量表,并非成熟量表,因此该值属可接受范围。[39]行为态度、主观规范、行为意向变量的KMO值分别为0.768、0.790、0.775,说明效度较好;知觉行为控制变量的KMO值为0.691,说明效度可接受;四个变量的Bartlett球形检验结果均为p<0.01。

| 表 2 信度效度检验结果 |

(1)变量均值分析

被试对五类典型行为的态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向变量均值如表3所示,从中可以看出:①对于行为态度,行为一的态度均值最高(3.70),行为四的态度均值最低(1.72);②对于主观规范,行为一的主观规范均值最高(4.06),行为四主观规范均值最低(2.04);③对于知觉行为控制,行为一对应均值最高(4.32),行为四对应均值最低(3.07);④对于行为意向,行为一的意向均值最高(3.95),行为四的意向均值最低(1.82)。为探究不同变量的均值差异是否具有统计显著性,本研究对五类典型行为对应的行为态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向进行了两两配对的配对样本T检验,配对样本T检验用于检验同一批样本在不同场景下的测量结果,适用于本研究问题。数据分析结果显示,其中行为二与行为五的态度、行为二与行为三的知觉行为控制、行为三与行为五的知觉行为控制、行为三与行为五的行为意向等四对变量的配对样本显著性p值大于0.05,说明该配对结果不存在显著性差异;其余变量配对样本的显著性p值小于0.05,说明具有显著性差异,假设1得到支持。

| 表 3 变量均值表 |

对五类典型行为进行横向对比发现,相较于其他行为,典型行为一对应四个变量的均值最高。这意味着,对于“课程论文‘复制粘贴’”行为,研究生的态度更为宽容、研究生所处环境对该行为的允许程度较高、研究生执行该行为的困难程度较低,且研究生采用该行为意向的可能性较大。典型行为四对应四个变量的均值最低,从而反映出研究生认为“直接‘拿来’他人论文思想”行为对自己的有利程度低、研究生所在环境对该行为的允许程度低、研究生执行该行为的困难程度高,且研究生采用该行为意向的可能性较小。

(2)回归分析

通过比较不同人口统计学变量在因变量上的差异后发现在读学历在因变量上存在显著差异,对于课程论文“复制粘贴”、学术研究数据造假、小论文复制他人语句、直接“拿来”他人论文思想四类行为,博士研究生的行为意向均显著低于硕士研究生的行为意向(P<0.05);对于擅署“学术名人”姓名行为,博士研究生的行为意向与硕士研究生行为意向无显著差异;不同性别、专业对五类典型行为的行为意向影响无显著性差异,因此将在读学历作为回归分析的控制变量。本研究针对研究生培养过程五类典型学术不端行为,分别基于计划行为理论模型做了五次回归检验。以典型行为一场景回归分析为例,自变量为“(个体对行为一的)行为态度”、“(个体对行为一的)主观规范”、“(个体对行为一的)知觉行为控制”,因变量为“(个体产生行为一的)行为意向”。其余四类典型行为均采用该模型。运用多元线性回归模型检验,结果如表4所示,数据分析结论对假设的支持水平各不相同。在“小论文复制他人语句”情景下,态度、主观规范、知觉行为控制均对研究生行为具有显著影响,表明计划行为理论对该行为具有显著的预测能力(R2 = 0.437)。

| 表 4 回归分析结果 |

态度在五类情况下均与个体行为有显著的正向相关关系,研究生个体对某特定学术不端行为越宽容,则越有可能产生该行为意向,H2得到支持。主观规范在五类情况下均与个体行为有显著的正向相关关系,说明研究生个体感知到某特定学术不端行为被允许程度越高,则越有可能产生该行为意向,H3得到支持。知觉行为控制仅在“小论文复制他人语句”情景下与行为意向存在显著正相关关系,研究生个体感知到执行该行为的困难程度越低,则越有可能产生该行为意向;在其他四类情景下,知觉行为控制与个体行为未显示出相关关系,H4未得到支持。

三、结 论对假设进行检验,本研究得出如下结论。

首先,对于培养过程三阶段五类典型学术不端行为,研究生在行为态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向方面均存在差异性。对于“课程论文‘复制粘贴’”行为,研究生的态度更为宽容、研究生主观感受到其所处环境对该行为的允许程度更高、研究生知觉到执行该行为所受的控制程度更低,且研究生采用该行为意向的可能性较高;研究生认为“直接‘拿来’他人论文思想”行为对自己有利程度低、研究生所处环境对该行为的允许程度低、研究生执行该行为的困难程度高,且研究生采用该行为意向的可能性较低。

第二,对于培养过程三阶段五类典型学术不端行为,研究生的行为态度、主观规范、知觉行为控制三个影响因素同其行为意向的相关性存在差异。研究生对五类学术不端行为的行为态度、主观规范均同其行为意向显著相关;仅在“小论文复制他人语句”行为情景中,研究生的知觉行为控制对其行为意向具有显著影响,说明研究生个体认为采取该行动时,源于外部的阻碍因素影响较大,重复率检测平台能够快速识别论文语句复制,且期刊对该行为往往有着较为明确的惩处措施,如退稿、撤稿、一定时间内拒稿、发布通告等,因此该行为的高发现率和高惩治力度使得个体不敢做出该行为,这也在一定程度上反映出高校对其他四类学术不端行为的查处力度有待加强。

① 参见案例:“浙江大学认定院士课题组论文造假与院士无关”

②

| [1] |

Chen X P. Author Ethical Dilemmas in the Research Publication Process.

Management and Organization Review, 2011, 7(3): 423-432.

DOI: 10.1111/j.1740-8784.2011.00229.x. |

| [2] |

Banks G C, Jr E H O, Pollack J M, et al. Questions about Questionable Research Practices in the Field of Management: A Guest Commentary.

Journal of Management, 2016, 42(1): 5-20.

DOI: 10.1177/0149206315619011. |

| [3] |

John L K, Loewenstein G, Prelec D. Measuring the Prevalence of Questionable Research Practices with Incentives for Truth Telling.

Psychological Science, 2012, 23(5): 524-532.

DOI: 10.1177/0956797611430953. |

| [4] |

Rajah-Kanagasabai C J, Roberts L D. Predicting Self-Reported Research Misconduct and Questionable Research Practices in University Students Using an Augmented Theory of Planned Behavior.

Frontiers in Psychology, 2015, 6(535): 535.

DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00535. |

| [5] |

陈亮. 场域理论视阈下的研究生学术不端行为深度透视.

现代大学教育, 2017(5): 70-78.

DOI: 10.3969/j.issn.1671-1610.2017.05.010. |

| [6] |

赵君, 鄢苗, 毛江华. 科研伦理氛围如何影响科研不端行为—一个有中介的调节作用模型.

科学学研究, 2017, 35(6): 806-815.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2017.06.002. |

| [7] |

单红梅, 熊新正, 胡恩华, 修立军. 科研人员个体特征对其诚信行为的影响.

科学学与科学技术管理, 2014(2): 169-179.

|

| [8] |

Kish-Gephart J J, Harrison D A, TreviñO L K. Bad Apples, Bad Cases, and Bad Barrels: Meta-Analytic Evidence about Sources of Unethical Decisions at Work.

Journal of Applied Psychology, 2010, 95(1): 1-31.

DOI: 10.1037/a0017103. |

| [9] |

Jones, T. M. Ethical Decision Making by Individuals in Organizations: An Issue-Contingent Model.

Academy of Management Review, 1991, 16(2): 366-395.

DOI: 10.5465/amr.1991.4278958. |

| [10] |

Michael J. O’Fallon, Kenneth D. Butterfield. A Review of the Empirical Ethical Decision-Making Literature: 1996—2003.

Journal of Business Ethics, 2005, 59(4): 375-413.

DOI: 10.1007/s10551-005-2929-7. |

| [11] |

Ajzen I. The Theory of Planned Behavior.

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991, 50(2): 179-211.

DOI: 10.1016/0749-5978(91)90020-T. |

| [12] |

Beck L, Ajzen I. Predicting Dishonest Actions Using the Theory of Planned Behavior.

Journal of Research in Personality, 1991, 25(3): 285-301.

DOI: 10.1016/0092-6566(91)90021-H. |

| [13] |

Chapman K J, Davis R, Toy D, et al. Academic Integrity in the Business School Environment: I’ll Get by with a Little Help from My Friends.

Journal of Marketing Education, 2004, 26(3): 236-249.

DOI: 10.1177/0273475304268779. |

| [14] |

Harding T S, Mayhew M J, Finelli C J, et al. The Theory of Planned Behavior as a Model of Academic Dishonesty in Engineering and Humanities Undergraduates.

Ethics & Behavior, 2007, 17(3): 255-279.

|

| [15] |

Stone T H, Jawahar I M, Kisamore J L. Using the Theory of Planned Behavior and Cheating Justifications to Predict Academic Misconduct.

Career Development International, 2009, 14(3): 221-241.

DOI: 10.1108/13620430910966415. |

| [16] |

Yoon C. Theory of Planned Behavior and Ethics Theory in Digital Piracy: An Integrated Model.

Journal of Business Ethics, 2011, 100(3): 405-417.

DOI: 10.1007/s10551-010-0687-7. |

| [17] |

Leonard L N K, Riemenschneider C K, Manly T S. Ethical Behavioral Intention in an Academic Setting: Models and Predictors.

Journal of Academic Ethics, 2017, 15(2): 141-166.

DOI: 10.1007/s10805-017-9273-2. |

| [18] |

Davis, Mark. The Role of Culture in Research Misconduct.

Accountability in Research, 2003, 10(3): 189-201.

DOI: 10.1080/714906092. |

| [19] |

Fishbein M, Ajzen I. Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach. New York: Psychology Press, 2010: 53−62.

|

| [20] |

Neville, L. Do Economic Equality and Generalized Trust Inhibit Academic Dishonesty? Evidence from State-level Search-Engine Queries.

Psychological Science, 2012, 23(4): 339-345.

DOI: 10.1177/0956797611435980. |

| [21] |

Chudzicka-Czupała A, Grabowski D, Mello A L, et al. Application of the Theory of Planned Behavior in Academic Cheating Research-Cross-Cultural Comparison.

Ethics & Behavior, 2016, 26(8): 638-659.

|

| [22] |

江利平, 邓毅, 卢勃. 高校研究生学术不端行为影响因子调查研究.

研究生教育研究, 2015(1): 58-62.

DOI: 10.3969/j.issn.2095-1663.2015.01.013. |

| [23] |

朱邦芬. 我国学术诚信问题的现状分析与应对策略.

科学与社会, 2019, 9(1): 34-40.

DOI: 10.19524/j.cnki.10-1009/g3.2019.01.034. |

| [24] |

Fanelli D. How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data.

Plos One, 2009, 4(5): 1-11.

|

| [25] |

Lim V. K. G., See S. K. B. Attitudes Toward, and Intentions to Report, Academic Cheating among Students in Singapore.

Ethics & Behavior, 2001, 11(3): 261-274.

|

| [26] |

Leonard L N K, Cronan T P. Illegal, Inappropriate, and Unethical Behavior in an Information Technology Context: A Study to Explain Influences.

Journal of the Association for Information Systems, 2000, 1(12): 1-28.

|

| [27] |

Leonard L N K, Cronan T P, Kreie J. What Influences IT Ethical Behavior Intentions - Planned Behavior, Reasoned Action, Perceived Importance, or Individual Characteristics? Information & Management, 2004, 42(1): 143−158.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378720604000163 |

| [28] |

段文婷, 江光荣. 计划行为理论述评.

心理科学进展, 2008(2): 315-320.

|

| [29] |

Whitley B E. Factors Associated with Cheating Among College Students: A Review.

Research in Higher Education, 1998, 39(3): 235-274.

DOI: 10.1023/A:1018724900565. |

| [30] |

Jordan, Augustus E. College Student Cheating: The Role of Motivation, Perceived Norms, Attitudes, and Knowledge of Institutional Policy.

Ethics & Behavior, 2001, 11(3): 233-247.

|

| [31] |

Storch E A, Storch J B. Academic Dishonesty and Attitudes towards Academic Dishonest Acts: Support for Cognitive Dissonance Theory.

Psychological Reports, 2003, 92(1): 174-176.

DOI: 10.2466/pr0.2003.92.1.174. |

| [32] |

Mccabe D L, Butterfield L K T D. Honor Codes and Other Contextual Influences on Academic Integrity: A Replication and Extension to Modified Honor Code Settings.

Research in Higher Education, 2002, 43(3): 357-378.

DOI: 10.1023/A:1014893102151. |

| [33] |

Smyth M L, Davis J R. Perceptions of Dishonesty among Two-Year College Students: Academic versus Business Situations.

Journal of Business Ethics, 2004, 51(1): 63-73.

DOI: 10.1023/B:BUSI.0000032347.79241.3c. |

| [34] |

McCabe D L, Butterfield K D, Trevino L K. Academic Dishonesty in Graduate Business Programs: Prevalence, Causes, and Proposed Action.

Academy of Management Learning & Education, 2006, 5(3): 294-305.

|

| [35] |

Mensah C, Azila-Gbettor E M, Appietu M E. Examination Cheating Attitudes and Intentions of Students in a Ghanaian Polytechnic.

Journal of Teaching in Travel & Tourism, 2016, (1): 1-19.

|

| [36] |

Passow H J, Mayhew M J, Finelli C J, et al. Factors Influencing Engineering Students’ Decisions to Cheat by Type of Assessment.

Research in Higher Education, 2006, 47(6): 643-684.

DOI: 10.1007/s11162-006-9010-y. |

| [37] |

风笑天. 社会研究方法. 第五版. 北京: 中国人民大学出版社, 2018: 114−118.

|

| [38] |

张桂平, 廖建桥. 科研压力对高校学术不端行为的作用机制研究—组织支持和学术自尊的调节效应.

科学学研究, 2012, 30(12): 1781-1788.

|

| [39] |

Hair J F, Bill Black, Barry J. Babin, et al. Multivariate Data Analysis, 7th Edition. Essex: Pearson Education Limited, 2014: 123.

|

2020, Vol. 10

2020, Vol. 10