——

人工智能技术的突破性发展,正革命性地改变和革新着人们生活方式与认知方式,同时也为政府治理提供技术支持,其引致的技术赋能、精准研判、精细运行,使政府治理从数字走向数“智”。从现实场景来看,人工智能运用于政府治理的案例越来越多,如在智能政府服务、智能监控、智能城市治理等,并呈现出快速增长态势。而从实际效果来看,由于多重因素影响,智能治理不可避免带来了伦理风险问题。所谓伦理风险主要是指人工智能嵌入政府治理的过程和活动给社会带来不确定的伦理负效应,主要表现为社会层面的伦理价值减损可能性。因此预期剖析伦理风险如何生成以及如何有效防控,识别出影响因素是关键。基于此,本文在专家访谈基础上,运用DEMATEL系统因素分析方法识别出关键风险因素,为探寻伦理风险生成机理以及防控策略提供支持。

一、智能治理伦理风险影响因素相关研究目前学界对智能治理伦理风险影响因素的研究相对较少,现有的相关文献主要集中在智能治理相关阐述、伦理风险影响因素分析等方面。

一是智能治理的相关阐述。蒂姆·布莱克曼(Tim Blackman)等认为智能治理作为学术术语,其本质上是一个概念框架,主要用于分析与探究地方政府是怎样与环境相互作用的。[1]瓦斯科·洛佩兹(Lopes,N Vasco)将其理解为建立在开放、负责、协作和公众参与等原则,以及电子政府基础上的一种协作、开放和参与的治理模式。[2]塞里略·马丁内斯(Cerrillo Martínez)指出智能治理是基于公共行政在其活动以及与公众和公司的关系基础上,对产生和收集到的大量数据使用而产生的一种全新公共管理模式。[3]在国内,刘永谋指出智能治理就是运用物联网、大数据、云计算、人工智能(AI)、虚拟现实(VR)以及区块链等智能技术进行的公共治理活动。[4]陈鹏认为智能治理是以拥有先进算法和强大计算能力的智能技术平台为支撑,通过对大数据的提取和分析,来自主要完成特定治理任务的新型治理模式。[5]而常保国、戚姝强调“智能治理”其实是由人工智能和国家治理两部分组合而成的一种复合治理模式,可简单表达为“人工智能(AI)+国家治理”。[6]

二是伦理风险影响因素分析。目前国内外并没有较多直接对伦理风险影响因素的研究,现有的成果主要集中于风险感知以及伦理行为的影响因素。在风险感知的影响因素方面,约翰·索伦森(John H. Sorensen)结合飓风的预警,指出公众风险感知受到媒体信息发布的连续性、可靠性和精确性影响。[7]保罗·斯洛维奇(Paul Slovic)使用了更为直观的模型进行研究,指出个体对风险的界定深受心理、社会、制度以及文化等多重因素影响,并解释了因素与因素之间的关系。[8]扬·卡尔·哈克斯(Jahn Karl Hakes)和基普·维斯库西(W. Kip Viscusi)通过运用近500人的样本得出分析,认为受过良好教育的人有更准确的风险信念,而且种族和性别在风险认知上存在重要差异。[9]而在国内,张金荣等通过感知状况调查,指出公众的主观建构因素和人为放大效应影响食品安全风险的感知。[10]王刚、徐雅倩认为利益关涉和信息饱和影响公众风险感知的重要因素。[11]在伦理行为的影响因素方面,艾伦·杜宾斯基(Alan J. Dubinsky)和托马斯·英格拉姆(Thomas iV. Ingram)通过对销售人员道德冲突因素的分析认为个人、人际关系、组织和环境等是影响其伦理行为的主要因素。[12]安·特布伦塞尔(Ann E. Tenbrunsel)等指出因道德意识的衰变引致个体在决策时容易忽视道德风险,从而导致伦理行为面临风险。[13]国内学界研究相对较少,潘建红等通过实证分析得出公众的职业、文化程度和归属地、国家的制度因素、财政支持力度以及科技规划等是公众现代技术伦理风险行为选择的影响因素。[14]

综上所述,目前国内外学界虽从不同角度对智能治理、伦理风险影响因素等进行了研究,形成了诸多重要成果,但是对伦理风险的影响因素仍没有形成完整、成熟的测量指标以及符合具体情境的分析框架。因此,运用合适的研究方法,识别智能治理伦理风险的关键影响因素,对有效防控伦理风险、发挥人工智能的技术价值、建设服务型政府具有重要的理论和现实意义。

二、智能治理伦理风险的影响因素模型构建 1. 智能治理伦理风险影响因素的探索性分析为构建合理、严谨的智能治理伦理风险影响因素体系,本文基于对相关研究文献梳理,依据人工智能的特点及其嵌入政府治理的动态过程,探索性地运用扎根理论对影响因素进行了研究。

为获取原始数据,本文采用半结构化方式进行深度访谈。运用扎根理论对原始数据进行系统归纳与分析,并不断压缩与比较相关概念、范畴,进而确定因素要素。在访谈前,根据相关文献以及实际情况,设计了访谈提纲(具体见表1)。之后根据访谈实际情况进行调整、优化。

| 表 1 访谈提纲 |

为获取质量较高、信息较全面与客观的原始资料,选取适当的访谈对象尤其重要。笔者根据专业性、地域性等实际情况,确定了以下选取原则:一方面,从当前政府运用人工智能时间较早、范围较广、发展较成熟的区域中,选取一些当地政府工作人员、对智能治理有一定接触与了解的民众;另一方面,考虑到该问题的较强专业性,以及被访谈对象对研究问题的理解与认知水平,为保证访谈对象的广泛性以及资料的客观性,选取一部分对人工智能有一定了解的博士研究生,以及人工智能与政府治理研究领域的相关高校教师。样本遵循理论饱和度原则,在前期调研基础上,最终选取了50名访谈对象(见表2)。

| 表 2 被访谈对象基本情况 |

从表2中可知,调查对象中男女比例较为均衡。从学历层次来看,硕士与博士研究生占到36人,这与研究问题的专业性特点相吻合,其中25人来自党政机关、事业单位,为本文获取全面、客观、准确的原始资料提供了支撑。从被访谈对象的年龄分布来看,18至40岁群体占样本总人数的80%,这与人工智能作为新兴技术的时代特点契合。

考虑到面对面深度访谈等可能导致被访谈者缺乏积极性、表述不清楚、长时间劳累等不利因素,因此深度访谈采用线上线下两种方式进行,并将每个被受访对象的访谈时间控制在40分钟之内。在每次访谈结束后立即对访谈资料进行分析整理,及时查阅资料,逐步厘清思路与概念,深度访谈一直到信息开始重复,无法获取最新信息后访谈即达到饱和状态并停止,随后对所有资料进行整理分析,最终形成分析文本。

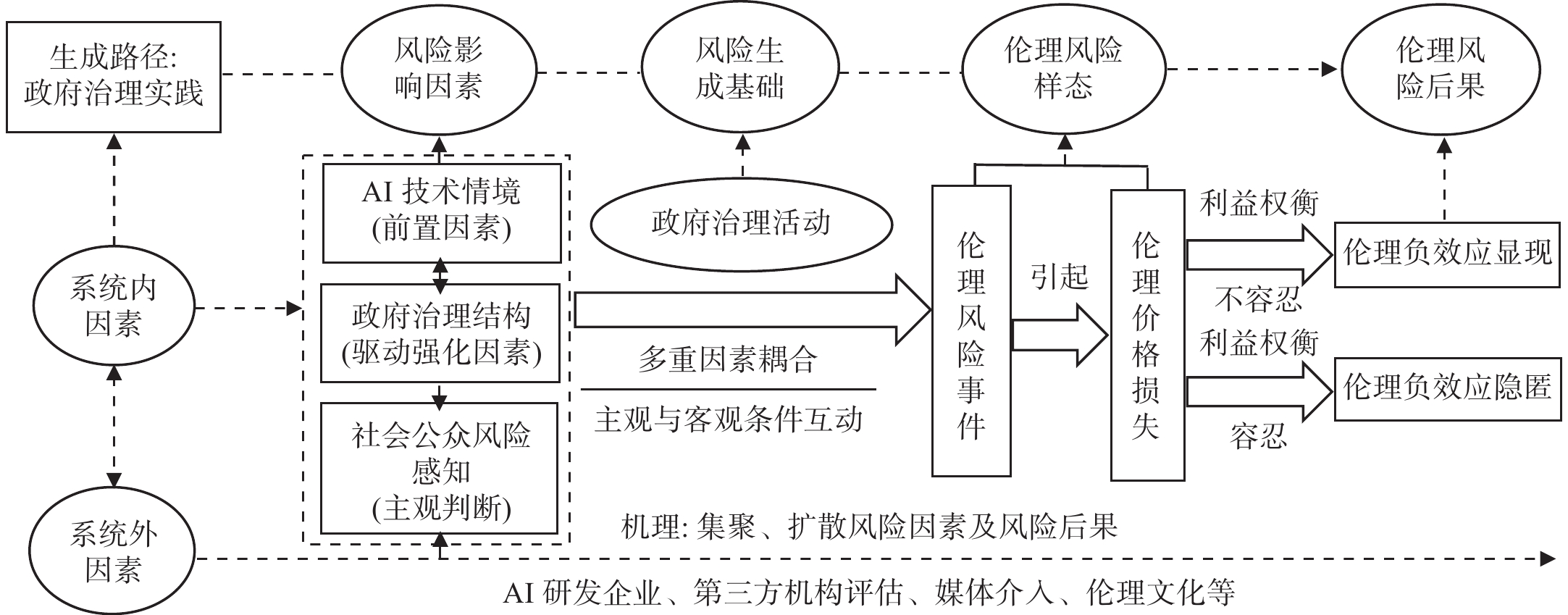

2. 智能治理伦理风险的影响因素模型构建笔者通过整理深度访谈资料,得到了将近2万字的原始资料。之后,随机抽取35名访谈者原始资料,采用扎根理论方法进行开放式、主轴式编码与选择性编码,另外15名访谈者资料留于理论饱和度检验。为保证编码过程的科学客观性,采用专业软件NVivo 12对资料进行分析和处理,随后提取影响因素,撰写备忘录,进行初始化,形成核心概念,并完成理论饱和度检验,最终形成影响因素模型(如图1)。该模型主要包括人工智能技术情境、政府治理结构、公众伦理风险感知等3个主维度。各主维度包含多个二级指标,最后形成智能治理伦理风险的影响因素指标体系(见表3)。分析发现,政府治理实践是伦理风险生成的现实基础,以此为主线,可以将主范畴与副范畴具分为系统内与系统外因素,内部系统是在治理系统自身的结构,如行政组织、治理制度、行政人员、治理理念等。外部系统是指系统外部环境,如AI研发企业、社会利益群体、第三方评估机构、社会媒体、社会文化等。人工智能技术情境为前置因素,直接影响智能治理伦理风险的产生;政府治理结构是驱动强化因素,其影响前置因素与公众伦理风险感知的方向和强度;公众伦理风险感知则是调节因素。在政府治理活动催化下,内外因素经过聚集、扩散,从而引发伦理风险事件,并在利益权衡基础上,最终影响伦理负效应出现。

|

图 1 智能治理伦理风险的影响因素模型 |

| 表 3 智能治理伦理风险的影响因素指标体系 |

(1)AI技术情境维度

AI技术情境维度(B1)主要包括技术设计(C1)、算法黑箱(C2)、数据采集不当(C3)、数据共享能力弱(C4)、基础设施不安全(C5)、算法歧视(C6)等6个要素,人工智能技术情境存在的弊端是伦理风险生成的前置因素,直接影响智能治理伦理风险的生成。技术设计(C1)是指技术设计的主观性、科技寡头的形成导致算法泄露以及阶层分化;算法黑箱(C2)是指算法的涌现性、自主性特征等黑箱容易导致理性原则失败,并可能带入政府治理中;数据采集不当(C3)即个人敏感信息或数据被过度采集或违规采集,容易侵犯个人隐私安全;数据共享能力弱(C4)主要指数据存储难度大,加之共享主体数据保护能力欠缺导致数据泄露或滥用;基础设施不安全(C5)刻画的是设备老化落后,或更新不及时导致人机交互不安全,个人价值容易遭到损害;算法歧视(C6)是指机器算法的自我学习以及技术开发者、设计者伦理缺失,容易将偏见、不满情绪置入造成歧视。

(2)政府治理结构维度

智能治理的伦理风险是在治理实践中生成的,而治理结构的动态调整与适应是保障政府治理有效实现的关键之一。从影响因素探析中可归纳出政府治理结构(B2)主要包括监管制度(C7)、组织结构匹配性(C8)、政府治理理念(C9)、AI应用追责(C10)、行政文化(C11)。监管制度(C7)主要指AI安全标准、安全风险评估制度、漏洞监测披露、伦理审查机制等缺失与不健全助推风险生成;组织结构匹配性(C8)是指部门层级节制、职能边界模糊导致对社会公众的技术排斥,无法适应AI开放性要求;政府治理理念(C9)强调以政绩而非人民为中心、技术至上而非人民满意的治理理念,使得政府对潜在风险视而不见;AI应用追责(C10)指责任主体不明、追责程序复杂造成追责困难;行政文化(C11)指行政人员服务意识欠缺、数字能力缺失、主动革新意识较弱。

(3)公众伦理风险感知维度

伦理风险作为风险的重要议题,是主观与客观相结合的结果。当风险因素通过各种中介传递之后,个体能从价值、心理和文化等方面感知到风险因素,形成风险判断,并通过更大群体的认同,放大或缩小伦理风险,最终形成公众伦理风险感知(B3),其主要包括伦理关心程度(C12)、对AI、政府系统不信任(C13)、信息丰富度(C14)、利益趋向性(C15)、核心认知(C16)等要素。其中伦理关心程度(C12)是指伦理风险感知与关心程度相关,安全感、获得感、重视度、关注度等越高则伦理风险感知越高;对AI、政府系统不信任(C13)是指对AI、政府系统越信任越能减低伦理风险感知;信息丰富度(C14)是指信息丰富与伦理风险感知越低,反之亦然;利益趋向性(C15)指对自己利益的关注越高则风险感知低,反之亦然;核心认知(C16)是指对技术的核心内容、本质认知程度低影响民众的风险感知。

三、智能治理伦理风险的影响因素分析 1. DEMATEL方法概述与研究步骤DEMATEL(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory),又被称之为决策试验与评价实验室,最早由日内瓦Battelle协会于1971年提出,是一种利用矩阵工具分析系统要素的方法。具体而言,该方法利用具体公式分析复杂系统中的多层次影响因素间关系,并构建关系矩阵(M)计算各个影响因素的影响度(R)、被影响度(C)、中心度(R+C)和原因度(R-C),最后根据中心度判断某一因素是否属于影响系统的重要因素(important issue),根据原因度判断某一因素是否为影响系统的基本因素(essential issue)[15],从而展示复杂系统中各要素间的逻辑关系,各要素间的影响度与被影响度。该方法被广泛运用于复杂系统中各因素的重要性分析。运用DEMATEL方法开展智能治理伦理风险的影响因素识别分析,可分为如下步骤[16][17]:

(1)在扎根理论帮助下确定智能治理伦理风险的影响因素,并设各因素为C1,C2,C3······,Cn。

(2)考察智能治理伦理风险不同影响因素间关系,通过专家组打分确定不同影响因素的标度,并构建直接影响关系矩阵。设由各因素构成的n阶矩阵Xd=(

(3)规范化直接影响矩阵。将Xd各行求和,并取最大值为max,再将各要素与最大值max相除,如G=Cn/max,则得到规范化直接影响矩阵X=Cij /max,其中0≤Cij≤1。

(4)计算智能治理伦理风险影响因素间的全影响矩阵。依据公式T=X(I−X)−1近似计算全影响矩阵T=(tij),其中I为单位矩阵,则有

(5)计算智能治理伦理风险各因素间的影响度、被影响度。在全影响矩阵T中各行因素相加则为影响度,而各列相加则为被影响度。

(6)计算智能治理伦理风险各因素间的中心度和原因度。中心度即为每一因素的影响度与被影响度之和,表示该因素在系统中所起到的作用程度与重要地位。原因度则是影响度与被影响度之差,倘若该因素的原因度大于0,表示该元素对其他因素影响大,其则为原因因素;倘若原因度小于0,则表示该元素受其他因素影响大,其则为结果因素。

(7)依据中心度和原因度分别为横、纵坐标轴绘制四象限的笛卡尔坐标图,并标出各因素在坐标系上的位置,继而分析各因素的重要性,最后针对系统存在的问题提出具体策略和建议。

2. 影响因素识别与计算过程在前述16个关键影响因素基础上,笔者以此影响因素为指标体系,基于DEMATEL方法对影响智能治理伦理风险的因素进行实证分析建模,以识别关键影响因子。为保证实证分析过程的科学性、准确性,本文邀请25位相关专家学者以及政府工作人员组成专家组,其中政府工作人员7人,人工智能与政府治理相关研究博士研究生7人,以及相关学科教授11人,对伦理风险影响要素间关系强弱度进行打分(如无关系=0、关系弱=1、关系中=2、关系强=3),本文根据实际情况,将关系强弱度赋分分为5档(无关系=0、关系弱=1、关系较弱=2、关系中=3、关系强=4、关系非常强=5),专家组成员具有代表性,符合本文设计要求。通过专家组成员的对比打分后,依据隶属度算法计算出各指标要素之间有无关系或关系强度的大小。隶属度算法如公式所示:

| $ {\mu }_{i}=\frac{{\mu }_{i}\in {A}{\text{的次数}}}{{N}} $ | (1) |

其中,A={0,1,2,3,4,5},μi为专家打分范围内论域A中各影响因素间关系度数值的隶属度,N为专家组成员数量。在根据模糊数学中最大隶属度原则(maximum membership principle),设论域U=

| 表 4 直接影响矩阵 |

借助于MATLAB 2014a软件对全影响矩阵中相关数据进行计算,在DEMATEL方法量化过程中提取出各影响因素的影响度、被影响度、中心度和原因度,并以数值高低对其进行排序(结果见表5)。

| 表 5 指标要素分析结果及排序 |

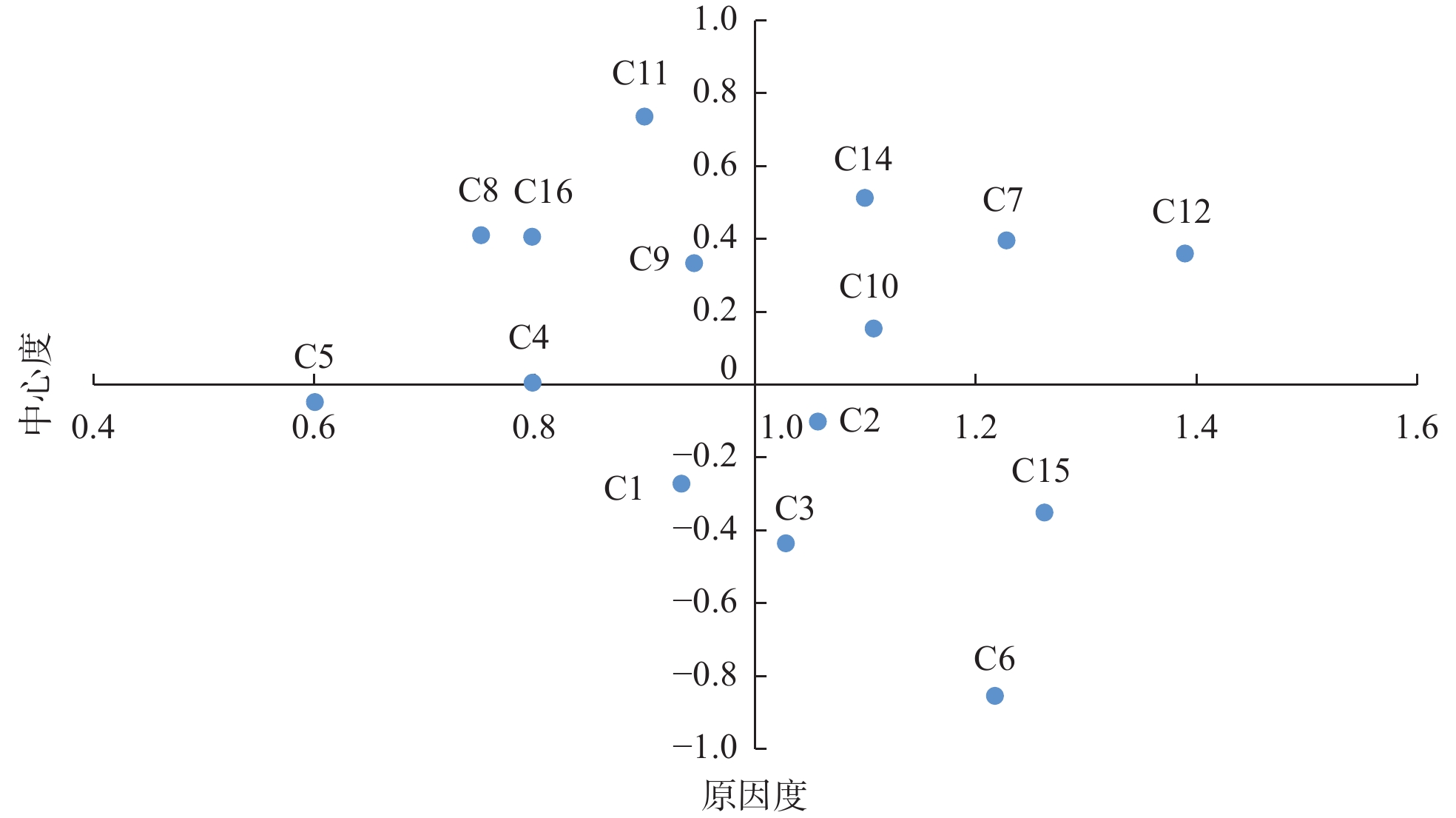

根据表5中的数据,通过象限确定法,以中心度和原因度为横、纵坐标轴,绘制出因果关系图并标出各个要素的位置。象限确定法是通过系统因素中心度(作为横坐标)和原因度(作为纵坐标) 的取值分布来综合确定出关键因素,横、纵坐标的交点为O(

|

图 2 最重要的驱动要素 |

依据智能治理伦理风险因素影响模型,并通过DEMATEL方法计算出因素的影响度、被影响度、中心度和原因度,根据上述量化结果排名以及笛卡尔坐标系象限分布图,可以得出以下结论:

(1)一级指标的核心因素分析

从表5来看,一级指标的原因度排名统计中,原因要素分别为政府治理结构(B2)、公众伦理风险感知(B3),而人工智能技术(B1)为结果要素。这说明技术本身主要受到上述两个因素的综合要素,表明政府加强监管、民众高度关注对规避人工智能技术黑箱有重要影响。从整体来看,政府治理结构对伦理风险的影响作用大于其他两个要素,可见,在智能治理伦理风险的影响中政府治理结构仍是主导因素。一级指标的中心度依次为公众伦理风险感知(B3)、人工智能技术运用情境(B1)、政府治理结构(B2),可知公众伦理风险感知(B3)是整个影响因素系统中最为关键的一级指标,但三者的中心度差距较小,表明其他两个要素的影响同样不能忽视。

(2)二级指标的影响度分析

不同因素对智能治理伦理风险的影响度存在差异,伦理关心程度(C12)、行政文化(C11)、监管制度(C7)、信息丰富性程度(C4)等变量均在0.8以上,而伦理关心程度的影响度最高,说明这一因素是影响智能治理伦理风险的关键所在。而被影响度最大的四个变量分别是对AI、政府系统不信任(C13)、算法歧视(C6)、利益趋向性选择(C15)、数据采集不当(C13),其中对AI、政府系统不信任(C13)、算法歧视(C6)明显高于其他因素。这表明这两个因素受到其他因素的影响大,在实际中可以通过提升其他因素而间接性地影响这两大因素。

(3)二级指标的原因度分析

根据表5中二级指标要素的原因度分数,可将智能治理伦理风险影响因素分为9个原因因素(原因度大于0)和7个结果因素(原因度小于0)。原因因素排名依次为行政文化(C11)、信息丰富性程度(C14)、组织结构匹配性(C8)、关键概念认知(C16)、监管制度(C7)、伦理关心程度(C12)、政府治理理念(C9)、AI应用追责机制(C10)、数据共享能力弱(C4),这9个因素为主动影响因素,其中行政文化(C11)、信息丰富性程度(C14)、组织结构匹配性(C8)、关键概念认知(C16)、监管制度(C7)是指标体系中最关键的原因子因素。而对AI、政府系统不信任(C13)、算法歧视(C6)、数据采集不当(C3)、利益趋向性选择(C13)、技术设计(C1)、算法黑箱(C2)、基础设施不安全(C5)则为结果型影响要素,深受其他原因因素影响,其中AI、政府系统不信任(C13)与算法歧视(C6)为结果因素的关键子因素,最易受到其他子因素的影响。因此,在实践中要规避智能治理伦理风险可从上述9个原因因素着手,尤其是建设“以人民为中心”行政文化、强化政府信息公开、加强公众伦理风险教育、完善政府治理结构、健全规章制度等。

(4)二级指标的中心度分析

所谓中心度是指某一因素在系统中的作用重要程度。在表5中可,对AI、政府系统不信任(C13)中心度最高,说明该因素是系统中最为核心的因素,而伦理关心程度(C12)、监管制度(C7)等也具有较高中心度。这些因素对智能治理伦理风险的影响较为显著,在防控伦理风险时应予以重点关注。而结合二级指标因素的原因度和中心度分析可知,有些因素既具有较高原因度,也具有较高中心度,如AI监管制度(C7)和伦理关心程度(C12),体现出这两个因素在整体影响模型中既有较强的关键性,也对其他因素具有较强的可解释性。而有些因素虽原因度较低,如对AI、政府系统不信任(C13)、算法歧视(C6)和利益趋向性选择(C15)。这说明这三个因素虽对其他因素影响不大,但仍占据着整个系统中非常重要的地位,是其他因素的作用点。

(5)四象限图指标因素的因果关系分析

从上述图2四象限图中可较为直观地看出,伦理关心程度(C12)、监管制度(C7)、AI应用追责机制(C10)、信息丰富性程度(C14)均位于第一象限,且原因度为正数,中心度在1以上,是智能治理伦理风险影响中的驱动要素。政府治理理念(C9)、行政文化(C11)、数据共享能力弱(C4)、关键概念认知(C16)、组织结构匹配性(C8)位于第二象限,原因度为正数,中心度在1以下,是影响智能治理伦理风险的支撑性因素,发挥辅助影响作用。而技术设计(C1)、基础设施不安全(C5)原因度为负数,中心度在1以下,为独立性因素,也是深受其他因素影响最大的因素。而处于第四象限的利益趋向性选择(C15)、算法歧视(C6)、算法黑箱(C2)、数据采集不当(C3)原因度为负数,中心度却在1以上,是影响指标体系中最易受到其他因素影响的关键因素,也被称为核心问题要素。象限图指标因素关系如表6所示。

| 表 6 四象限指标因素关系 |

本文运用DEMATEL方法对智能治理伦理风险的影响因素进行分析:其一,从影响因素间的关联属性层面较为直观地明确了各因素的影响度、被影响度、中心度和原因度,从广度深度层面深化了影响因素研究。其二,将影响因素划分为驱动、支援性、独立性与核心问题要素,扩展了指标研究的维度。分析结果对有效防控智能治理的伦理风险有如下启示:

第一,高度重视完善政府治理结构。无论是一级指标因素,还是二级指标要素,政府治理结构层面的监管制度、组织结构匹配性、应用追责机制等中心度、原因度均较高,说明政府治理结构影响是智能治理伦理风险的关键要素之一。因而在具体实践过程中,政府需要完善监管制度、组织结构匹配度,有效规范智能技术创新过程、政府治理过程,合理分配权力和权威等要素,保障政府计划以及职责的充分运行。

第二,注重提升公众伦理风险感知能力。二级指标的中心度分析中,对AI、政府系统不信任中心度最高,其次为伦理关心程度。而在二级指标要素的原因度排名中,信息丰富性程度、伦理关心程度也是排名靠前,表明其能主动影响其他因素。在四象限图指标因素的因果关系中,伦理关心程度、信息丰富性程度位于第一象限,为驱动要素。可见,伦理风险感知能力是影响伦理风险的重要要素。因此,在风险防控中必须加强公众伦理风险教育、扩大公众的技术决策参与、强化政府信息公开,以提升公众伦理风险感知能力。

第三,关注行政生态环境建设。四象限图指标因素的因果关系分析中,政府治理理念、行政文化位于第二象限,被视为影响智能治理伦理风险的支撑性因素。如果政府治理系统中行政人员缺乏风险识别能力、批判性思维、强大的行政心理,并秉持以政绩而非人民为中心、技术至上而非人民满意的消极价值观,则难以准确理解引入智能治理的目的、正确运用人工智能,最后将造成责任、公平、民主等价值损害。因此,必须高度重视智能时代行政文化建设、智能时代治理价值观念更新。

诚然,本文仍存在一定局限性,一方面在智能时代背景下政府治理影响因素构成以及模型构建复杂,基于现有方法的因素识别可能存在尚未发现和考虑某些隐性指标的情况,未来还需持续关注与研究。另一方面建立在专家个人经验以及数据隶属度分析基础上得出的模糊数据,加之数据标本有限,使得结果分析存在一定主观偏差。围绕这些问题,笔者将进一步探究。

| [1] |

Blackman T, Coombes M. Using Administrative Data for Intelligent Local Governance.

Newcastle University, 1996, : 179-198.

|

| [2] |

Lopes NV. Smart Governance: A Key Factor for Smart Cities Implementation.

In IEEE International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC), 2017, : 6.

|

| [3] |

Agustí Cerrillo-Martínez. Datosmasivos y Datosabiertos Para una Gobernanza Inteligente.

El Profesional de la Información, 2018, 27(5): 1128-1135.

DOI: 10.3145/epi.2018.sep.16. |

| [4] |

刘永谋. 技术治理、反治理与再治理: 以智能治理为例.

云南社会科学, 2019(2): 30.

|

| [5] |

陈鹏. 智能治理时代的政府: 风险防范和能力提升.

宁夏社会科学, 2019(1): 74.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-0292.2019.01.017. |

| [6] |

常保国, 戚姝. “人工智能+国家治理”: 智能治理模式的内涵建构、生发环境与基本布局.

行政论坛, 2020, 27(2): 22.

|

| [7] |

Sorensen J. Hazard Warning Systems: Review of 20 Years of Progress.

Natural Hazards Review, 2000, 1(2): 119-125.

DOI: 10.1061/(ASCE)1527-6988(2000)1:2(119). |

| [8] |

Slovic P. Smoking: Risk, Perception, and Policy.

CA:Sage Publications, 2001, : xxiii.

|

| [9] |

Hakes J K, Viscusi W K. Dead Reckoning: Demographic Determinants of the Accuracy of Mortality Risk Perceptions.

Risk Analysis, 2004, 24(3): 651-664.

DOI: 10.1111/j.0272-4332.2004.00465.x. |

| [10] |

张金荣, 刘岩, 张文霞. 公众对食品安全风险的感知与建构—基于三城市公众食品安全风险感知状况调查的分析.

吉林大学社会科学学报, 2013, 53(2): 40-49.

|

| [11] |

王刚, 徐雅倩. 公众风险感知的影响因素: 一个利益与信息的双维审视—来自L市的实证分析.

东北大学学报(社会科学版), 2020, 22(1): 73-80.

|

| [12] |

Dubinsky A J, Ingram T N. Correlates of Salespeople's Ethical Conflict: An Exploratory Investigation.

Journal of Business Ethics, 1984, (3): 343-353.

|

| [13] |

Tenbrunsel A E, Diekmann K A, et al. The Ethical Mirage: A Temporal Explanation as to Why We Are Not Asethical as We Think We Are.

Research in Organizational Behavior, 2010, 30(30): 153-173.

|

| [14] |

潘建红, 万莉, 杨莹莹. 公众现代技术伦理风险行为选择的影响因素—基于W市调查数据的Logistic模型分析.

统计与信息论坛, 2018, 33(9): 113-122.

DOI: 10.3969/j.issn.1007-3116.2018.09.016. |

| [15] |

Seyed-Hosseini M, Safaei N, AsgharpourJ. Reprioritization of Failures in a System Failure Mode and Effects Analysis by Decision Making Trial and Evaluation Laboratory Technique.

Reliability Engineering & System Safety, 2006, 91(8): 872-881.

|

| [16] |

杨印生, 李洪伟. 管理科学与系统工程中的定量分析方法.

长春:吉林科学技术出版社, 2009: 2-5.

|

| [17] |

周德群, 章玲. 集成DEMATEL /ISM的复杂系统层次划分研究.

管理科学学报, 2008, 11(2): 20-21.

DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2008.02.003. |

| [18] |

谢季坚, 刘承平. 模糊数学方法及其应用(第4版).

武汉:华中科技大学出版社, 2013: 95.

|

| [19] |

张艳丰, 李贺等. 高校图书馆微信公众平台的媒介引力场模型及其影响因素—基于DEMATEL系统因素分析的大众传播视角.

图书情报工作, 2017, 61(9): 9.

|

——

2021, Vol. 11

2021, Vol. 11